2007年08月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

中尾(絵手紙)語録191 鮮やかさだじゃない

中尾語録191 鮮やかさだけじゃないパプリカは真っ赤で色鮮やか。でも鮮やかなだけじゃなくて、実は、ピーマンよりも栄養価が高く、糖度も高くてサラダで食べても温めてもおいしいですね。見た目だけの鮮やかさだけでなく見えないところにも価値があるんです!もしかしたら人だって同じじゃないのかなぁ。 鮮やかさだけじゃない

2007年08月31日

-

中尾(絵手紙)語録190 国産だけが全てじゃない

中尾語録190 国産だけがすべてじゃない今、多くの企業で人材不足が課題となっています。これは、バブル崩壊後、採用を控えた結果20代後半~30代半ばの戦力となるはずの世代がスッポリ抜けている中で、団塊世代の大量退職・・・。その環境下で、景気回復に追いつく人材が不足してくるという分かり易い理由です。そんな中、派遣という業種が幅広く活躍しているわけですが外国人を雇う企業も増えてきています。しかし、外国人というのは不安と感じる方も多いようですがそれは僕は偏見だと思うわけです。以前勤めていた企業の関連会社の現場は、総てブラジル人でした。言葉がなかなか通じない人もいましたが彼らの真剣さや、前向きな向上心は当時日本人よりよほど戦力になるとさえ感じることもありました。また、最近では何かといわれていますが、中国での生産指導をしていたときは、その品質の高さに驚かされるばかりでした。余談になりますが、最近の中国製製品の品質問題は、外国企業の指導にも問題があるように思います。僕が行っていたときは、かなり田舎の山奥にある工場で貧富の差も激しく、治安もとても悪いところでしたがキチンとした管理体制ができていて非常に優秀な人材がそろっていました。話しを戻しますが何でも日本製がよいといわれてますがフルーツのほとんどは海外からの輸入です。野菜も魚も・・・そしてモノ造りも。それで日本は成り立ってるんですよ。 国産だけがすべてじゃない

2007年08月30日

-

中尾(絵手紙)語録189 一皮むくと味が出る

こどもたちの夏休みも終わりました。(この日記は9/4に書いてます)後半、夏休みの宿題をあわただしくしていたご家庭もあったでしょうか? 僕が子どものころはタップリ宿題があったのですが、ウチの子の学校は宿題はとても少なく、時代は変わったなぁ・・・と思います。また、宿題自体も随分変わったのか、私の子どものころは自由研究や工作などは、親が手伝うのではなく、子どもがやるのが当たり前でした。ところが、ウチの子の工作の宿題は、「親が手伝ってあげてください。(ただし、全部親がやらないでください)」と学校から言われました。2学期が始まると、展示会があるのですが親の見得の張り合いのおかげで、力作ぞろいだそうです(笑)それって、意味あるの? と思ったのですが、僕なりの解釈はこうです。 「工作を通じて親子のコミュニケーションをとりながら、 ひとつの目標を立てて一緒に達成して行きましょう!」という目的があるのではないか? そんなビジネスチックな目的があるとは思えないけどそういう風に捉えることで、同じ何かを作るにしても学びが変わってきます。単なる親同士の見得の張り合いではなく、意味ある宿題になるのではないでしょうか?中尾語録189 一皮むくと味が出るたまねぎは、畑で取れたときは泥だらけ。でも一皮むくと、中からみずみずしくて甘くておいしいたまねぎが出てくる。見た目は汚くたって中身はそうじゃないんですね。でも、たまねぎは自分で皮をむくことはできないんです。誰かがむいてあげなければ、その内に秘めた本領は発揮されないんです。最初の外見だけで判断しないで中身を見てあげて、開花させてあげればいいんじゃないかな。 一皮むくと味が出る

2007年08月29日

-

中尾(絵手紙)語録188 青いときも美しい

僕の上司(53歳)にお孫さんが産まれおじいちゃんになりました。僕が53歳のころには、上の子は23歳下の子は16歳とても孫がいるとは思えません・・・。(もしかしたら上の子は可能性があるかも・・)いろいろ意見はあると思いますが個人的には、もう2~3年早く子どもがほしかったかなぁ・・・。ん、上の子は結婚との順番が入れ替わってしまう(笑)中尾語録188 青いときも美しい秋になると黄色、茶色、赤・・・いろんな色に紅葉する楓でも、夏の緑色の葉だってとても綺麗。今ある姿を楽しめると、いつでも楽しめるようになれるよ! 青いときも美しい

2007年08月28日

-

中尾(絵手紙)語録187 好き嫌いはないほうがいい

ピーマン3連発です。ちなみにパーマンは4人です。←関係ない(笑) 中尾語録187 好き嫌いはないほうがいいピーマンはビタミンが豊富で特にビタミンCはレモンと同じくらいだそうです。ちょっと苦いけど、たった一つの弱点だけで嫌いにならないで、良い所を見つけると、きっと食べれるようになるんでしょうね。人間関係も同じかな・・・。弱点ばかり見ないでいいところを見てあげよう! 好き嫌いはないほうがいい

2007年08月27日

-

中尾(絵手紙)語録186 弱点があるからいい

昨日イタリアにいる先輩とお会いしたという話しをしましたが以前の会社で同僚だっや女性も一緒に会いました。先月まで、某有名コーヒーショップの本社で働いていたそうであの経営者も一緒のフロアで仕事していたとか・・・。あの経営者に講演を頼みたかったので、コネクションを探していたのですがその女性が、先月で辞めてしまったそうで・・・残念!! 中尾語録186 弱点があるからいいもしもピーマンが甘かったらきっとおいしくないと思う。甘いピーマンの肉詰め甘いチンジャオロースー想像したくもない・・・。ピーマンは子どもの嫌いな食べ物ナンバーワンかもしれないでも、あの苦味があるからピーマンはピーマンであるしピーマンがおいしいのだと思う。人間だって、一瞬「弱み」と思えることもそれがあるから、その人であってそれがあるからいいんだと思う。 弱点があるからいい

2007年08月26日

-

中尾(絵手紙)語録185 いびつだってかまわない

イタリアに住んでいる先輩と1年ぶりに会いました。建築デザイナーを夢見てイタリアに行って5年現地の学校を卒業し、今は有名デザイナーのもとで設計なんかをしているそうです。夢を求めて頑張っている人の目は輝いてますね。元気をもらいました。中尾語録185 いびつだってかまわない榮聖さんのセミナーで「丸じゃないからいい」というお話があった。もしも丸と丸だったら、お互いが近づいても、接するのは点でしかない。いびつな形だからこそ、接点も増えるし面で接することもできる。きれいな形でなければならないというのは無意識の中で自分で決めた規制じゃないかな? いびつだってかまわない

2007年08月25日

-

中尾(絵手紙)語録184 物事には旬がある

むすこの100マス計算もやるたびに早くなって、今日は15分をきりました。1問あたり9秒まだまだだとは思いますが学校ではまだ10以上の足し算を習っていないのでこんなもんでしょうか???中尾語録184 物事には旬があるコーヒーは挽きたてが一番おいしいしばらくは持続するが時間が経てば経つほど味や香が落ちてくる。何事も「今!」という旬があると思う。そのとき、そのものの旬を味わわず後回しにすることで旬を逃していないだろうか?流行なんかは皆同じだろう。流行るのは一瞬徐々に忘れ去られてしまう。旬を逃さないことも大事だが本質的にそれが必用なのかを見極める能力も必要だと思う。 物事には旬がある

2007年08月24日

-

中尾(絵手紙)語録183 小さくたって一生懸命生きている

無事、ニンテンドーDSLiteを手に入れたむすこですが遊んでばかりにならないよう、ルールを決めました。1回につき1時間まで。そしてまずは100マス計算(足し算)が終わったらポケモン。という単純ルールです。はじめは100マス(足し算100問)クリアするのに40分以上かかっていました。ちなみに40分で100問というのは1問あたり24秒です。途中挫折しながらやってたので当たり前でしょう。おかげでポケモンはわずか20分しかできないというわけです。ちなみに僕も何回かやりましたが、100マス足し算1分40秒が最短です。あと10秒はいけそうなのですが・・・。中尾語録183 小さくたって一生懸命生きているシジミ蝶はわずか1cmたらずの大きさでそのほとんどが羽体だけなら数mmしかなくそんな小さな中に目があり、口があり、内臓がある。そして羽ばたき空を飛べるだけの力がある。やがて生殖行為を行い、次世代に命を託す。こんな小さな体で、精一杯生きている。人間はその何十倍も長生きし何千倍も大きく何万倍も知能があるのに一生懸命生きていない人もいるなんてぜいたくなんだろう。 小さくたって一生懸命生きている

2007年08月23日

-

中尾(絵手紙)語録182 失いたくないものがあるから、残すべきものを残す

先日、実家の両親よりむすこに「何かほしいものある?」と聞かれむすこは迷わず「(ニンテンドー)DS!、あとポケモン!」オイオイ・・・いったい、いくらすんだよ・・・(汗;我が家では、全然こういうの与えてなかったのですがどうやらお友達はみんな持っているそうです。ちなみにお隣のウチは子どもが5歳と6歳なのですが各1台もってます・・・。で、条件付で買ってもらいました。その条件というのが・・・100マス計算も一緒に買うって・・・出費増やすしてるやん!(スンミマセン)さて、本日も時期ハズレな絵手紙です(笑)中尾語録182 失いたくないものがあるから、残すべきものを残す子どものころ、近所の川にはホタルが舞っていました。ところが今、ホタルを見るのはとても貴重なことになってしまいました。昨年、子どものころホタルがいた川に20年以上ぶりに行ってみました。残念なことにその姿は見ることができなくなってしまった。近くにいた農家の方に聞くと「もう何年も見なくなったねぇ。 最近じゃこのあたりの田んぼも畑も農薬まみれだからねぇ」20年以上経っても、変わらぬ風景で田んぼも畑もそのままの田舎でも、農薬でいつのまにかホタルが自生できない川になってました。僕にとってはかなりのショックで環境のことを真剣に考えるキッカケにもなった。 失いたくないものがあるから、残すべきものを残す

2007年08月22日

-

中尾(絵手紙)語録181 おもいでは何年たっても色あせない

中尾語録181 おもいでは何年経っても色あせない前回描いたカワセミの絵があまりにもヘタだったので(笑)リベンジ!!子どものころ一度だけ見たあの美しさは20年以上経った今でも思い出すことができる。写真は時間とともに色あせてしまうが思い出というのは色あせたりしない。 おもいでは何年経っても色あせない

2007年08月21日

-

中尾(絵手紙)語録180 手間隙かけたからうまくなる

中尾語録180 手間隙かけたからうまくなるサクランボというのは、実にデリケートな果物で実がなって、収穫するまでにすっごい手間隙がかかるそうです。しかし、それだけ手をかけたからおいしい実ができあがるんです。もしかしたらその関係は会社の、上司-部下家庭の、親-子学校の、先生-生徒 でも同じかもしれない。逆を言えば、手をかけなければ育たないということなんでしょうね。 手間隙かけたからうまくなる

2007年08月20日

-

中尾(絵手紙)語録179 いつもありがとう

ちょいと久し振りになってしまいました・・・。中尾語録179 いつもありがとうちょっと時期ハズレですが、この絵は5月ごろに描いたものですのでお許しを^^母の日の代表的な花といえばカーネーション面と向かって言えないこともこうして形を変えると言えたりする。と、いいつつ・・・なかなか送れなくて、近日中に送ります(笑) いつもありがとう

2007年08月19日

-

中尾(絵手紙)語録178 信じる力が原動力になる

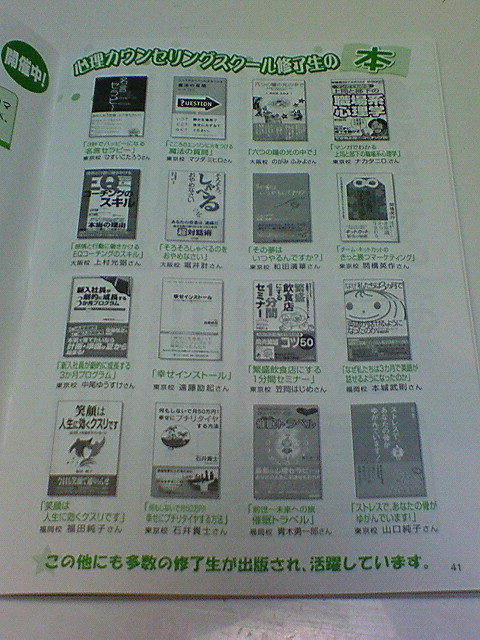

最近、僕の本の●マゾンさんで、ちらほらと売れてます。おかげで発売から1年以上経つのにまだランキングが数千番になったりします。発売から数ヶ月で、10万位をはるかに超える本がほとんどなのに大健闘です!細く長ーーーーーーく売れて欲しいですね。それにしてもこのところ毎日数冊売れているみたいです。それはきっと・・・これクリックで拡大します全国3万人の日本メンタルヘルス協会受講生に配られた冊子の最後に「受講生の本」として紹介してもらったからじゃないかな?あっ、あの人やあの人の本が!!書店で並ぶことはなかったかもしれませんがやっと並ぶことができました(笑)ん?? あの人の本がない!? あの人もない!?載る人と載らない人がいるのね。まぁ、スペースの都合もあるしね。僕のは・・・衛藤先生の推薦文のおかげで載せてもらえたのかなぁ^^いずれにしても、ありがとうございます!中尾語録178 信じる力が原動力になるロッキーという映画で、ロッキーは、何度も何度も倒されても、トレーナーが 「絶対勝つ」「おまえが最強だ!」そう言って、グロッキーのロッキーを←はい、笑うところです^^勇気付ける。そしてロッキーも 「俺は強い」「絶対勝つ」と信じ、強敵を倒すんです。まさに、 信じる力が原動力になる

2007年08月18日

-

中尾(絵手紙)語録177 たまには足元を見てみよう

中尾語録177 たまには足元を見てみよう灯台下暗しと言いますが、足元を見ずして遠くばかりを見ている人って多いですね。実は、見たかった美しいものは足元にたくさんあるのかもしれない。となりの芝は青く見えるとも言いますね。人は他人のことを羨んでばかりで自分のことはつまらない欠点に悩む。組織も別の組織を羨んで自分の組織を見ようとしないとだめですね たまには足元を見てみよう※この絵手紙先着1名にお送りします! こちらからお申し込みください!(無料です!!)

2007年08月17日

-

中尾(絵手紙)語録176 ひとつのことを思い続けるには、その原動力となるインパクトがいる

中尾語録176 ひとつのことを思い続けるには、その原動力となるインパクトがいる子どものころ一度だけ見たことがあるカワセミその瑠璃色に輝く後姿は、もう一度見てみたいと願いながら20年以上がたちます。20年間、忘れずにひとつの思いを持ち続けるのはとても大変だけれどそれだけのインパクトがあれば、ひとつのことを続ける原動力になるんでしょうね。 ひとつのことを思い続けるには、その原動力となるインパクトがいる※この絵手紙先着1名にお送りします! こちらからお申し込みください!(無料です!!)

2007年08月16日

-

中尾(絵手紙)語録175 小さくたって美しい

中尾語録175 小さくたって美しいこの絵を描いた、スイセンは1cmくらいの花でスイセンの中でもとても小さい花です。どんなに小さくたって、大きな花に負けない美しさや香りがあって花の価値は、見た目や第一印象で決まるわけではないんですね。人はみんな何かのコンプレックスを持っていると思う。でも、それだけで価値が決まるわけじゃない。それを受け入れる事ができたらどんな人でも価値ある存在に慣れるんじゃないかな。 小さくたって美しい※この絵手紙先着1名にお送りします! こちらからお申し込みください!(無料です!!)

2007年08月15日

-

中尾(絵手紙)語録174 美しく、大きく咲きたい

中尾語録174 美しく、大きく咲きたいマーガレットの花というのは特段大きいわけではありません。ただ、ハガキサイズの紙に一杯に描く事で実物より大きく書いてみました。そこには、自分自身が美しく、大きくなりたいそんな夢や希望を持っていたいという想いがあります。この想いがあるから、真っ直ぐに、生きていけるのかもしれません。 美しく、大きく咲きたい※この絵手紙先着1名にお送りします! こちらからお申し込みください!(無料です!!)

2007年08月14日

-

中尾(絵手紙)語録173 はみだすぐらいがちょうどいい

中尾語録173 はみ出すくらいがちょうどいい何かをやるときは人はみんな無意識に前提条件を作ってしまいます。たとえば、葉っぱの絵を描こうと思えば無意識のうちに「枠の中にきちんと描かなければならない」という規制を作ってしまいます。でもそれは、自分が勝手に作っているだけではみ出したってかまわないんです。自分の枠を超え、 はみ出すくらいがちょうどいい

2007年08月13日

-

中尾(絵手紙)語録 172 色づいたら味が出る

中尾語録172 色づいたら味が出る誰だってはじめは未熟なものです。だから、僕の絵もまだまだヘタです(笑)でも、続けていくうちにほんのチョットづつでもうまくなっていけばいつか周りからも認められるようになります。それはいきなりなるのではなく、葉が少しづつ、少しづつ、色づくように徐々に力をつけて気がついたら認められるようになっているんです。あわてずに、じっくり今できることを少しづつ・・・。 色づいたら味が出る

2007年08月12日

-

中尾(絵手紙)語録171 初心を残す

今日から中尾語録新シリーズです。最近はじめた、絵手紙のご披露とそこに書かれた言葉と意味を中尾語録としてご紹介していきます!!中尾語録171 初心を残す何事もはじめてやることには「初心」があるはずです。この初心を何らかの形で示し、残すことは実はとても重要です。今回、絵手紙をはじめるに当たり僕は「最初の一歩」とベタな言葉を使いました。それは、最初はごく普通にしたかったんです。その普通を原点としたかったからです。そしてその絵は、メイプルリーフというカナダの国旗でもおなじみの葉を描きました。なぜこの言葉にこの絵なのか?それは、僕の新婚旅行がカナダだったからです。家庭を作った最初のスタートがカナダだったからそれにかけて、最初の一歩と、まったくの個人的理由です。(笑)しかも、赤色ではなく、あえて色づく前の緑の葉にしました。これは、自分はまだまだ青い(初心者である)という自覚といつか上達したら色づいた葉を描こうという決意です。このように、初心を何らかの形で残しいつか、「初心に戻ろう」と思ったときに戻ってこれるものを作っておくのが重要です。新人研修でも、「仕事に行き詰ったら初心に帰ること」という話しをします。そのために、初心を何らかの形で残せるようにしています。そうしなければ、いざ、初心に帰ろうと思っても帰るところがない・・・そのときになって「初心って何だろう?」と考えてもそれは所詮、初心ではなく、あとから形式上考えたものになってしまうのです。そのためには・・・ 初心を残す

2007年08月11日

-

本当にあった ホテルの素敵なサービス物語

今日は、本の感想を書こうと思います。長くなると思いますので170日ぶりに、中尾語録はお休みです。おお~そんなに続いてたのかぁ(驚!)生井俊さんの「本当にあった ホテルの素敵なサービス物語 」(こう書房)を読みました。生井さんといえば、同じくこう書房から出ているベストセラー「ディズニーランドが大切にする「コンセプト教育」の魔法」の著者さんで、先日の、10代を真剣に考える1日にも参加していただきました。この本の良いところは、何といっても総てが自分自身が体験した実話であるということでしょう。実話に勝る説得力はないでしょうね。しかも、ホテルの話しではあるのですがホテルを運営する側ではなくホテルを利用する側の視点で書かれているということが貴重です。これまで、ホテルについて書かれた本はたくさんありましたが利用する側の視点で書かれていたのは、僕の読んだ中では(範囲が狭いというツッコミはなしで・・・)「I am a man」(オータパブリケーションズ)というカシータのオーナー高橋さんが書かれた本ぐらいでしょうか?(まぁ、この本はホテルの本ではないのですが・・・)ちなみに、この「I am a man」という本に出てくるアマンリゾートというのは、サプライズ的な感動エピソードが多いのですが生井さんの本は「そればかりがサービスじゃない」と言います。高橋さんの本が「動のサービス」ならば生井さんの本は「静のサービス」と言うそうです。現存するホテルが実名で紹介されていて、自身が体験した、その感動のおもてなしをリアルに紹介してくれています。中でも僕が個人的に好きなのは帝国ホテルのお話しでした。サプライズでもミスティークでもなんでもない印象に残らないサービスこれこそ究極のサービスなのかもしれません。ちょっと余談になりますが・・・僕はよく、独自のマナー論をお話しします。(マナーの先生でもなんでもないのですが)それは、相手に気を使わせないことこそマナーということです。どんなにマナーのマニュアルどおりの身だしなみや言葉遣い、行動・・・。これができても、相手が緊張するようではそれはマナーではない。つまりはTPOに合わせて相手がいかにリラックスできたり、気持ちよかったり違和感がないか・・・?これこそ究極のマナーだと思っています。この本に出てくる帝国ホテルの話しを読むとこの話しに近いものを感じ究極のサービスとはこういうのをいうのではないか?そう思えてきます。一発限りのサプライズも良いのですがなかなかそういう機会に恵まれることはありません。その1回のサプライズのウラには普通のサービスがごまんとあるわけです。だから、1発を期待したら期待はずれになる・・・そうではなく、日々のコツコツとしたヒットやバントがあるからときどきホームランが出るということでしょうか。一発がないことをがっかりするよりごまんとある、当たり前を喜んだ方が、お客としても幸せなのだと思います。おっと・・・本の感想からズレてきてしまいました。(汗;それにしても生井さんすごい記憶力ですね。何年も前の会話や場面をキチンとおぼえているってことが!ちなみに僕の本も昔の体験談は出ますが会話の内容などは100%合っているかといえば合ってません(笑)でも、70%くらい合っていて、だいたいこんな会話だったというのが分かれば僕の本の場合は、それでOKの内容です。しかし、生井さんの本は、ホテリエとの会話は、本の構成上非常に重要なポイントでしょうし、万一、そのホテルの人がこの本を読んでいたら「こういう言葉遣いはウチではしない!」などとクレームが来るかもしれないと思うと僕みたいに「だいたいこんな感じ」では済まされないような気もします。それとも本の構成段階で、各ホテルに確認を取ってるのか?そこまでは分かりませんが、いずれにしても、サービス業を目指す方や今の自分のサービスに疑問を感じている方特にそんな方にはオススメの本だと思います。なーんて、いいことばかり書くと、頼まれた宣伝だと思われそうなので違う!!ということを伝えるために、あえて・・・言うならこの本は静のサービスを伝えるために、お客としての心理描写が欠かせません。それは著者自信の感情であるため、ご家族との会話やそのときの感情表現が多用されています。これを、人によっては「いらない」とか「自己満足」とか「感想文」だとか「おのろけ」とか(笑)もしそんな風に、マイナスにとる人もいると、ちょっともったいないかなぁ。個人的には必要だと思うのですが・・・。それにしても生井さんお金がないようなこと書いてるけどお金がなきゃこれはできませんよ!!これは・・・。

2007年08月10日

-

中尾語録170 情熱は情熱にしか反応しない!

先日の10代を真剣に考える一日で聞いた曲 「夢の轍」障害を持った車椅子のミュージシャン、くまぷうさんと、全身やけどで重度障害を残す、古市さん手話パフォーマーのyayoiさんによる超感動のライブでした。すごくベタな歌詞かもしれませんが曲にのると、ずっしりと心に響く、久しぶりに感動した曲でした。くまぷうさんより、歌詞の掲載許可をいただきました!ナマ歌を聴きたい人はユーチューブで聞いてください!歌詞を見ながら聞くといいですよ!とにかく、勇気が沸いてきます!学校とかに呼んで、ぜひ子どもたちに聞かせてあげたいです!夢の轍 ← クリックするとユーチューブに飛びます。君は君の夢のために 出来る限り前を見てわずかでもイイ 希望を胸に 歩き出そう ただまっすぐに僕は僕の夢のために いつも君を見ていよう仲間のために 自分のために 力を出し切っていこう いつか叶う きっと叶う 信じた言葉を力に変えて 君の夢は きっと叶う あきらめず前を見て 夢は叶う誰の夢も笑わないで 無理だなんて言わないで「きっと叶うよ、信じてるから」「どんな夢でも叶うはずだよ」いつか君は夢を叶え 笑顔で僕を見るだろうその時君は 誰かのために 力を出し切って欲しい いつか叶う きっと叶う 出来ない理由をチャンスに変えて 君の夢は きっと叶う 止まらずに前へ行け いつか叶う きっと叶う 信じた言葉を力に変えて 君の夢は きっと叶う あきらめず前を見て 夢は叶う 夢は叶うCOPYRIGHT(C) Hideo "Kumapooh" Takeda,2006.なお、歌詞はくまぷうさんに特別許可をいただいてますので無断掲載・転載厳禁です。さて、今回で、私の本、そしてレポート2種類の中から紹介してきた中尾語録は完了です。明日はちょいと本の感想を書いて明後日からは・・・最近始めた趣味の絵手紙の中から、中尾語録を紹介していきます!!テーマは、人生で大切なことはみんな野菜や花、昆虫たちから教わった! です(笑)明日をお楽しみに!中尾語録170 情熱は情熱にしか反応しないもしも、指導者が冷めていて新人が熱くなるでしょうか?昔、物理で習いましたが、どんなに熱いものでも、冷めたものと合わさればその温度は中和されます。熱いものを維持させるのは同じ熱いものでしかないのです。それは、人間も同じです。 情熱は情熱にしか反応しない

2007年08月09日

-

中尾語録169 新人の成長のためには、育成担当者が成長することが第一

九州出張も最終日!頼まれていたお土産「鶏卵ソーメン」を買わなければ(笑)頼まれた人は「有名なお菓子だから、行けばすぐに分かるし、 もしわからなくても地元の人に聞けばすぐわかるよ」と言ってたので、地元の人に聞くと「ナニそれ?」「聞いたことない!」話し違うじゃん・・・。何人か聞いたらようやく「聞いたことはあるけど、どんなものか知らない」「知ってるけどどこに売ってるか知らない」結局・・・空港のお土産や産に行けば、どこでも売ってました(笑)地元の名産なんてそんなものなんでしょうね。中尾語録169 新人の成長のためには、育成担当者が成長することが第一これは、僕が本を通じて本当に伝えたかったことです。想定しているメイン読者は、育成担当者。だから、その人のための本であるべき。凄く単純ですね。育成担当者が、成長してこそ新人が成長するんです。親が子どもの背中を見て育つように新人はセンパイの背中を見て育つのです。センパイがイキイキと人生にやりがいを持って働くから新人もイキイキとしてくるのです。 新人の成長のためには、育成担当者が成長することが第一

2007年08月08日

-

中尾語録168 どんなり立派な言葉でも相手が理解しなければ意味がない

出版企画を3つ作ると昨日お話ししましたがその内容は・・・。ナイショ(笑)大きなジャンルで言えば 「学生・内定者むけ」 「ビジネスマン向け」 「一般向け」う~ん、わかりにくい(笑)さて、レポートから集めた中尾語録も、いよいよあとがき!中尾語録168 どんなり立派な言葉でも相手が理解しなければ意味がないコミュニケーションというのは常に相手が主体です。それはコミュニケーションの仕組みを理解すれば極当たり前のことです。コミュニケーションはまず、発信者が考えることをまず記号化します。この記号化というのは、文字であったり、言葉であったり絵であったり、ジャスチャーだったり・・・それを伝達手段にのせるわけです。伝達手段というのは、メールだったり手紙だったり、音声だったり、電気信号だったり・・・そしてそれを受信する側は受け取るのですがそもそもその伝達手段を持っていなければ話になりません。たとえ持っていても、記号を翻訳できなければ伝わらないのです。極端に言えば、耳の不自な方に音声で伝えても残念ながらつたわりません。外国の方に日本語でメールしても、受け取っても伝わらないのです。そのためには相手に合わせて、発信側が、記号や、伝達手段を選択しなければならないのです。その原則からも・・・ どんなり立派な言葉でも相手が理解しなければ意味がない

2007年08月07日

-

中尾語録167 アンケートは無記名ではなく、記名で行なければ意味がない

今日から、九州福岡にきています!今回の出張は、夜時間があるので新しい本の企画書をまとめようと思います!と言っても、決まってるわけでなくて売り込むための企画書作りです^^今、案が3つくらいあるので、どこかの出版社でどれか採用されるといいなぁ・・・欲を言えば、3つとも^^中尾語録167 アンケートは無記名ではなく、記名で行なければ意味がないアンケートはよく無記名でなければホンネが出ないと言いますがそれは間違いです。企業研修のアンケートにおいて、無記名でなければ書けないというのはアンケートが何らかの評価に影響したり関係性が崩れたりするという本来ありえないことが予測されるから書けないのです。つまり、書かせる側と書く側の互いの信頼がないからおこるのです。また、無記名をいいことに無責任な意見も出てしまうのが無記名のもっとも問題な点です。社会人であれば自分の意見に責任を持っていえなければなりません。それから、内容によっては個別のフォローが必要な場合もあります。そのためにも記名である必用があるのです。 アンケートは無記名ではなく、記名で行なければ意味がない

2007年08月06日

-

中尾語録166 アンケートには目的別に三つの種類がある

昨日の10代を真剣に考える一日では、何名か知り合いの方も聴講してくださいました。元M社時代お世話になりました、A澤さん。久しぶりにお会いできて嬉しかったです。僕の本と同じ、こう書房でベストセラー!「ディズニーランドが大切にする「コンセプト教育」の魔法 」「本当にあったホテルの素敵なサービス物語 」の著者の生井さん六本木ヒルズ以来、ご無沙汰していました。そして、「会計のトリセツ」「会計を使って経済ニュースの謎を解く」の著者の望月さん抽選会で当たったのは拝見したのですが、お会いできず残念でした・・・。中尾語録166 アンケートには目的別に三つの種類があるアンケートには3つの目的がありそれぞれに合わせた質問内容が必用です。一つ目は、受講者のためのアンケートです。これは教育内容を振り返るような質問をすることで受講者自身が自分で気づくキッカケを与えてあげるのです。そして自分自身でこれからどう行動に落とし込んでいくかを決めていくことができます。二つ目は、講師のためのアンケートです。これは講師が今後同じような教育をする際の改善ポイントを知るためのものです。三つ目は、主催者のためです。主催者の運営についての質問をし、主催者に対する改善要望を見つけていきます。 アンケートには目的別に三つの種類がある

2007年08月05日

-

中尾語録165 成功談は押し付けにならないこと

8/4は、もはや夏の風物詩ともいえるぐらい定着しました10代を真剣に考える一日 でした。僕は例年通り、照明と音響を担当しました。そして、むすこも最年少スタッフとして参加しました。小一のむすこはもちろん戦力外と思ったのですが昨年最年少スタッフだった、うしくんが見事に先輩となって、むすこを指導してくれました。うしくんは昨年と同じく、伝令となってホール内をあちこちに走り、そして時には必用なものを買出しに行くという重要な役割。人見知りの激しいむすこですが、歳も近いうしくんには、すぐに慣れて一緒にがんばってくれました。来年はもうチョット戦力になると思います。中尾語録165 成功談は押し付けにならないこと教育担当者は新人よりも先輩であったり、上司であるわけで、必然的に上から下に話すことになります。フラットな関係作りなどとよく言いますが、どんなにフラットな関係だと思っても、新入社員からはやはり、先輩であり、上司である人からの言葉はそれだけの影響力があります。まして新入社員は入社したばかりですから、上からの言葉に従順です。押し付けているつもりはなくても、結果的に押し付けになる場合があるのです。そのためには一方通行ではなく、双方向のコミュニケーションが重要になるわけです。 成功談は押し付けにならないこと

2007年08月04日

-

中尾語録164 過去の成功談は、現代風にアレンジしなければならない

中尾語録164 過去の成功談は、現代風にアレンジしなければならない過去の成功を引きずっている上司ほどたちの悪いものはありません。現代はスピード変化の時代ですから過去の成功はすでに使えなくなっているものがほとんどです。「改革が進まない」「どうしてうまくいかないのだろう」という声の聞こえる場合は、頭の固い上司のもとでは一番の原因である場合があるのはいうまでもありません。だから、現代にマッチした内容も必要になります。 過去の成功談は、現代風にアレンジしなければならない

2007年08月03日

-

中尾語録163 成功談は大きな刺激にはなるが、その中で生まれるのは『モノマネ』

中尾語録163 成功談は大きな刺激にはなるが、その中で生まれるのは『モノマネ』新人に成功談を語ることも必用ですが、注意点があります。成功談というのは「こうすればうまくいく」という気づきが生まれその気づきはやがて「こうしなければならない」というマニュアルへと変化し、自分なりの工夫や感性を殺してしまうのです。ですから、成功談を伝えるときは『出来事』を伝えるだけではなく、そのときの考え方や、何をヒントにしたのか、気づきのキッカケなど感情面をしっかり伝えることが重要です。それによって、応用が利くようになります。 成功談は大きな刺激にはなるが、その中で生まれるのは『モノマネ』

2007年08月02日

-

中尾語録162 人はダメ人間からは何かを学ぼうとは思わない

中尾語録162 人はダメ人間からは何かを学ぼうとは思わない失敗談を隠す必要はないというお話しを先日しましたがこれが現在形だったらどうでしょう?新人からは「ダメ人間」と思われてしまうでしょう。すると、「この人のようにはなりたくない」と一気に信頼は崩れてしまいます。失敗談は過去の武勇伝(笑)として語られるからよいのです。「誰だって失敗はする、でも今はこうして失敗しなくなった」そんなことを伝えていくことが大切です。 人はダメ人間からは何かを学ぼうとは思わない

2007年08月01日

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 読書備忘録

- 馬上少年を過ぐ:司馬遼太郎短編集

- (2025-11-22 00:06:49)

-

-

-

- 人生、生き方についてあれこれ

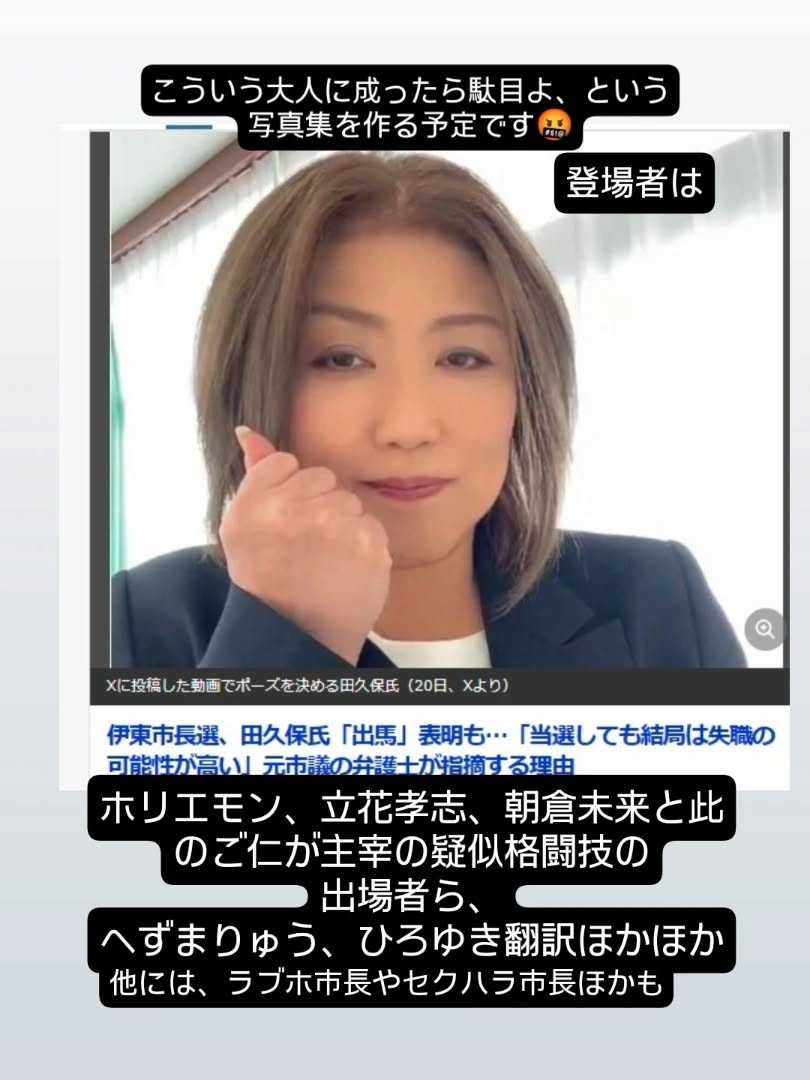

- Nov.23 田久保前市長・立花孝志氏・…

- (2025-11-23 19:32:35)

-

-

-

- 読書日記

- 書評【WAKE UP! in メルボルン バイ…

- (2025-11-25 00:00:14)

-