2025年08月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

庭の柿がいろづき

2025年8月31日 撮影

Aug 31, 2025

コメント(0)

-

トランプ関税が小荷物にも

トランプ関税がわれわれ一般人のアメリカ向け少額小荷物等にもふりかぶってきた。これまでは12万円以下の輸出物は例外的に無関税で送れた。しかし今後はすべての例外を排除し、15%または$80の選択的関税が課せられる。つまり価格1万円の物品を送る場合、$80関税を選択すると価格は2万2千円になる。これでは少額商品の輸出業者はやってゆけないだろう。取引相手から受取拒否ないし代金支払い拒否される可能性が大いにある。そして送り主に転送になれば、輸出代行業者は販売者(中小製造業者など)との板挟みになるだろう。少額少量の輸出代行業は廃業に追い込まれるかもしれない。 いや、じつは私のような画家が、コレクターからの直接買取依願で作品を輸出する場合、円安問題も絡んでこのトランプ関税による打撃は大きい。絵画売買の信用確認が非常に難しくなっている現在であるが、私のもとにも作品を売ってくれないかという問い合わせが、週に何本かあるのである。私の作品はデジタル・プリントではなくキャンヴァスに描いたオリジナルなので、おいそれとOKの返答はできないのだが、やはり輸送費や保険費用、すべてを加味した作品価格は高額になり、さらにトランプ関税が追加されるとなると、売買の大きな障壁となる。・・・こんなことで頭を悩ませているとは、まったくなさけない。

Aug 26, 2025

コメント(0)

-

ヘビの訪問

今日は我が家にヘビの訪問だ。今朝、新聞を取りに玄関ドアを開けると、ドア敷居に長い軀をぴたりと寄せて蛇が寝そべっていた。すぐに身をくねらせて逃げ去ったが、体調60cmほどのアオダイショウである。体色や頭のかたちなどでアオダイショウと知れる。 この蛇は日本に棲息するヘビの種類では最長といわれている。毒蛇ではない。都市部の人家等に棲息し、山中でみかけることはほとんどないといわれている。 山の上にある我が家から山坂を歩いていて蛇に遭遇したことは2,3度あった。20年間ほどでその程度である。尤も、我が家の庭に登場したのは初めてだ。小庭でカナヘビやカエルをみかける。アオダイショウはそうした小動物を捕食するので、初めて遭遇したとはいえ庭にアオダイショウがいても不思議ではない。 脱皮したヘビの皮を財布にいれておくと金が貯まるという俗信がある。昔の話で、現在そんなことをしている人がいるかどうか。金運と関連する信仰かどうか、妙見様とか宇賀神、あるいは水神様はヘビ信仰である。水と結びついて信仰されている。 まあ、私はカネには一向に縁がないが、アオダイショウ殿が小庭のどこかに棲んでいるのなら、それも良かろう。

Aug 23, 2025

コメント(0)

-

失われた原稿、そして

昼食を挟んで自転車で外出。どうしてもキャンセルできない約束だったので、気温37℃の猛暑のなかをペタルを踏んだ。ヘルメットをかぶっているので、頭に陽光が直射しないだけマシだ。まあしかし、暑さにヘコたれていたわけではない。歌をうたいながら走っていた。・・・そういえば、今朝、「今日も猛暑か!」と思いながら庭掃除をしていたのだが、気のせいか、なんとなく秋の気配を感じた。空気の熱感がほんの少し違って感じたのだ。そして今年四匹目の蝉の抜け殻を見つけた。幾日も前のものだろう。我が家の小庭ではたして何匹の蝉が孵化したものか。もう蝉の鳴き声は聞こえない。柿が色づきはじめている。 閑話休題 もう8年前になるが、医療クリニックの美術講義のために執筆した原稿を英訳しようと思った。コンピューターを開いて原稿を探したが、オリジナルが失われていると表示された。驚いてあちらこちら当たってみたが、いずれもファイルが無いと表示された。400字詰50枚が苦労して収集したたくさんの添付画像ごとなぜか失われてしまったようだ。このときの講義には某美術大学の先生も来聴されて、講義のインターバル中には私が収集した画像がめずらしかったのか、スクリーンの前まで出てきてご覧になっていた。私としても、50枚の原稿は一回の講義の分量としてはいささか多かったのだが、あらたな視点を示せると思って書いたのだった。 いやーがっかりしたの何のって・・・。しばらく気落ちしていた。そして冒頭に書いた外出をしたのだが、帰宅して、風呂場で水をかぶり、冷たい飲み物で一休みしてから、「あっ!」と思い出して机のわきに積んである段ボール箱をつぎつぎと開けてみた。あったのだ。原稿が! プリントしてボールペンで書き込みをした生原稿がクリップで留めただけの状態で。画像はみつからなかったが、それはしょうがない。・・・と、いうわけである。おそまつさま。

Aug 22, 2025

コメント(0)

-

スミソニアン博物館がファシストの手中に!?

呆れたと言うことばではもう済まない。かの国の大統領はスミソニアン博物館をはじめ、合衆国全土の博物館のありよう、その展示方針に対しみずからの思想と政策に合致するものだけに変えるように告知した。 博物館は知性の果実である。それは一時的な政治の道具ではない。政治の御都合主義に毒されるべきものでもない。「未来」を特別にイメージするものではない。もし、その人類の知の果実に個人的な幻想の単一の思想で統御するならば、すなわち事実としての証拠(博物館展示品)から目をそらせる処置ならば、それはまぎれもない独裁政権のファシズムである。人間世界の存在の真相は、一個人の思惑によっては治まらないのである。そして真の知性とは、個人の思惑におさまらない事態をたじろがずに「経験」として見、思考することだ。 アメリカ合衆国はいままさにファシズ体制に陥りつつある。大統領令によって全国2,000箇所の強制収容所が建設されているのも、またその証左であろう。CNN トランプ氏、スミソニアン博物館への攻撃激化 ファシズムは必ず知性に対する攻撃をする。わが日本は上記に類する問題を常にかかえてきた。身内の軽薄な旗振りはついぞ熄むことがない。しっかりしているようで、また、薄氷のような国かもしれない。差別的な言辞を弄し、敵対的な根拠のない攻撃を繰り返し、付和雷同と愉快犯型の人間を巻き込んで味方にしてゆく。それを「政治」と心得ている。危ない、危ない。

Aug 20, 2025

コメント(0)

-

テレンス・スタンプ氏を追悼

イギリスの俳優テレンス・スタンプ氏が17日に亡くなったという。享年87。 私がテレンス・スタンプ氏を知ったのは、氏の出演2作目の映画「コレクター」だった。ウィリアム・ワイラー監督の1965年の作品。日本公開も同年である。スタンプ氏はこの作品によってカンヌ国際映画祭最優秀男優賞を受賞した。共演はサマンサ・エッガー。 蝶を採集するのが趣味の孤独な青年が、まるで蝶を採集するように女学生を誘拐し幽閉するという、男の倒錯的物語。映画はほぼその幽閉時の二人の関係に終始している。原作はジョン・ファウルズの小説。この小説は3部構成で、じつは社会問題、政治問題が主題であるが、映画ではそれはほぼ完全に消却されている。 原作小説の日本語訳は1966年に白水社から出た。翻訳者は小笠原豊樹氏。つまり、日本では映画公開の方が先行した。私は映画を公開時に観たので、原作翻訳本を購入して一読、内容の違いに驚いた記憶がある。その白水社版の初版本、59年も昔の本なので今取り出すことができない。 ・・・ともかく、映画のなかのテレンス・スタンプ氏の狂気を含んだ「目」がすばらしかった。また、蝶の標本が飾られた彼の部屋の様子がすばらしかった(私自身、少年時代を蝶や植物の採集に明け暮れていたものだ!)。・・・それから、女学生が幽閉されていた地下室から逃亡し、青年に見つかり、大雨のなかでくんずほぐれつの格闘シーン。この雨について、私はさる医療クリニックでの美術講義の一つのテーマとして「雨の絵画」について話したとき、映画「コレクター」の雨のシーンをスライド写真で例示した。 そしてピエル・パオロ・パゾリーニ監督作品「テオレマ」(1968年)。スタンプ氏は或るブルジョワ一家の邸宅に住みついた謎の放浪者を演じた。一家全員と性関係をもち、彼らをそれぞれの現実から超越的破滅(狂気)へ向かわせる。カトリック教義の根本に抵触する思想がある、と私は思う。パゾリーニ作品の一貫した思想と言ってよいだろう。・・・この映画についても私は「映画の中の絵画」で論じた。 「テオレマ」のなかでスタンプ氏が演じた謎の訪問者はが芝生の庭でランボー詩集を読んでいたが、そのアルチュール・ランボーをテレンス・スタンプ氏は演じた。ネロ・リージ監督作品「ランボー / 地獄の季節」(1971年)。詩人ベルレーヌとパリで同棲し、ベルレーヌの家庭は崩壊し、別れを告げたランボーに発砲した事件。やがてランボーは詩を捨てて、アフリカに渡り武器商人となる。・・・そして、パリに帰らんと病んだ身体を籠で運ばせるが、途中で脚にできた悪性腫瘍によって37歳の生涯を閉じる。ランボーの人格の粗暴さをテレンス・スタンプ氏は演じきっていた。 テレンス・スタンプ氏を追悼いたします。YouTube 映画「コレクター」

Aug 19, 2025

コメント(0)

-

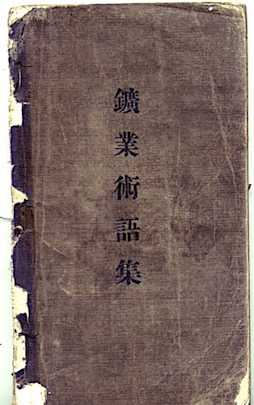

亡父の高校生時代のポケット辞書

お盆はすんだが、思いがけないところから亡父が使用していたポケット・サイズの辞書が出てきた。昭和3年 (1928) 8月発行の「鑛業術語集」である。おそらく学生時代に使用したものであろう。幅8.7cmx縦15.2cm、厚さ1.0cm。文字通りポケット・サイズである。こんな本が遺っていたとは私はまったく気づかなかった。97年前のちょうど8月の発行と記されているから、まあ、お盆の季節に「いっちょう顔を出してみるか」と出てきたのかもしれない。アッハッハ。

Aug 18, 2025

コメント(0)

-

泥棒会議は終わったが・・・

泥棒会議は終わったが、侵略者に利する提案・・・すなわち他国の領土を手前勝手に割譲合議。それでシャンシャン手打ちだなどと、いったい何なんだこの男たちは? 名だたる嘘つきの二人が何事かの良好な合意にいたったからといって、それが実行されることを誰が信じるだろう? 泥棒同士の会議など所詮茶番。しかし、それが恐ろしい。

Aug 17, 2025

コメント(0)

-

仲良しだった伊藤さんを偲んで

早くに亡くなったことは会津若松市の故清水和彦先生に聞いていた。先生の会津若松第三中学校時代の教え子であり、私の一年先輩である伊藤亜司氏である。中学の新聞委員会で一緒に新聞を製作し、仲良しだった。会津高等学校時代の先輩でもある。伊藤さんは医者になられた。会津若松市の竹田総合病院の呼吸器科に勤務され、名医と慕われたそうだ。清水先生から聞いた。私の写真アルバムにたった一葉だけだが、伊藤さんと私が並んで写っている写真がある。全国中学校新聞コンクールで受賞したときの、委員会一同の記念写真である。 今日、伊藤亜司医学博士の研究論文2篇を読んだ。インターネットに呼吸器学会の論文が掲出してあった。その2篇、 伊藤亜司「呼吸器感染症に対するTA-058の使用経験」1984年。日本化学療法学会雑誌 32巻Sー2。 伊藤亜司「呼吸器感染症におけるSultamicillinの臨床的検討」 1985年6月。 先月、会津高等学校同窓会員名簿がとどいた。伊藤さんのお名前には、ただ一言「逝去」とあった。私が伊藤亜司氏の業績を述べることもないのだが、少年時代に仲良しだった伊藤さんを偲んでここに書き留めておく。

Aug 16, 2025

コメント(0)

-

終戦80年に

Aug 15, 2025

コメント(0)

-

コダック社が操業停止危機

創業133年の写真メーカー、イーストマン・コダックが操業停止の危機にあるとCNNが報じた。11日の決算報告で約5億ドル(約740億円)の債務が返済できない可能性があるという。 古くからの映画ファンなら、カラー作品のクレジットにイーストマンのロゴが入っているのを、懐かしく思い出すだろう。 私がアメリカの大企業の経営問題に関心の注意をはらったについて、じつは私の油彩作品のスタジオ写真撮影はコダックの4X5カラーフィルムを使用してきた。コダック・フィルムの色感度が私の作品の色調と相性がよかったからである。日本のフィルムメーカーも優秀な製品を出していたが、メーカー各社の色感度や、何と言ったらよいか・・・画面の空気感というかatmosphereにはそれぞれ微妙な特徴があり、たとえば某社のフィルムはやや青味がかってメリハリが強い。ほとんど気づかないほどの各社の差ではあるが、私は拙い作品ながら、ポジフィルム写真の出来が印刷製版に影響するので、やはりポジフィルムの色調と私自身の感性の相性にこだわった。 現在ではディジタル撮影がおそらくほとんどになり、フィルムの味わいは失われた感があるのだが、CNNが伝えるニュースに私は気をとめたのだった。CNN 米コダック操業停止の危機か

Aug 13, 2025

コメント(0)

-

オーストラリアが9月にパレスチナ国家承認と表明

オーストラリアが9月の国連総会で正式にパレスチナ国家承認、とアルバニージー首相が表明した。また、ニュージーランドのラクソン首相も、パレスチナ国家承認を検討していることを明らかにした。 もはやパレスチナ自治区ガザの惨状を見て見ぬ振りはできないということだ。ネタニヤフ首相の嘘を信じているふりはできなくなったのだろう。ガザの報道記者6人を同日に殺害するのだものなー!CNN オーストラリア、パレスチナ国家承認へCNN イスラエルの攻撃 真実伝え続けた記者標的

Aug 11, 2025

コメント(0)

-

国の首長の名を冠った押し込み強盗やギャング

国の首長の名を冠った押し込み強盗やギャングが、公然と盗みの相談をするようだ。人間とはまったく度し難い生物なのか。ギャングの親分は地球荒らしに味をしめたか、「月で核実験を」すると言い出すしまつ。己の栄耀栄華を欲望のままに追求してみたところで、たかだか七十年八十年の命。他者を苦しめ、殺害し、その凄惨な死屍のうえにあぐらをかいても七十年八十年の命。もっと使い様がありそうなものだが。 ・・・人間というのは奇妙な生き物で、地球上に80億匹存在するがそれはまた他の生物から遊離して狂気に生きるものではある。往古より膨大な思索を重ねて文物として保存してきたが、いくら思索を重ねても是正することができない、万物に対する「悪」を本質とする人間も稀ではない。それをサイコパス(暴力性精神異常)と名付けようと、あるいは指弾しようと、対象の本質にとっては無意味である。 その無意味さを表現することばがないので、「サイコパス」と言うけれども、実のところ世界史はそのサイコパスの首長によって縷々綴られてきたと極言してよいだろう。国家という概念が成立して以来、国家主導者がどのようなヴィジョン(見解、想像)で国民を導き、国の姿を造り上げてきたかを問うとき、そこには必ずや「暴力主義」があり、その結果としての「殺人主義」がある。 古代ローマの皇帝の使命が「国民の食料を確保」することであった。古代ローマ帝国はその目的をもって領土を拡大していった。そして、この「国民の食料を確保」する目的は今、21世紀にも変わりないかもしれない。「かもしれない」と私が注釈するのは、いわゆる戦後80年の間に資源流通、生産、製造、製品流通のシステムが大きく変化し、一国内で回転しなくなったからである。サプライ・チェーンのグローバリゼイションが、それである。 ところが、そのサプライ・チェーンのグローバリゼイションが破綻しかかっている。各国の思惑によって混乱し、あるいはあえて混乱させようとしている。それがいままさに起こっている戦争の本質である。そして冒頭に述べたように、その戦争は必ずしも当該国の国民の意思ではなく、サイコパスの首長たちの「個人的」な欲望が大きな起因となっている、と私は観ている。このような首長を排除し、今後輩出しないようにするのはひとえに国民ひとりひとりの資質に関わっているとしか言えないが、旗を振れば旗になびくのは何処も同じであろう。

Aug 10, 2025

コメント(0)

-

長崎原爆投下80年

Aug 9, 2025

コメント(0)

-

葉を丸めた虫の巣

何の虫の巣だろう。カバキコマチグモだろか。庭の片隅で巧みに葉を丸めて編み込んでいる。2025年8月8日撮影ムサシアブミの実 大きな三つ葉(一枚が直径20cm以上)はすでに枯れた。 2025年8月8日撮影

Aug 8, 2025

コメント(0)

-

堀川弘通監督「白と黒」を観る

堀川弘通監督の映画「白と黒」をYouTubeで観た。1963年の作品なので62年ぶりの再見である。いや、数年前にもやはりCATVで観ているので再々見だ。このブログ日記に書いた(2006年5月18日)。 「白と黒」は現在までたしかDVD等の商品になっていないはずだ。公開当時私は八総鉱山小学校映画館で観たのだが、ウィキペディアの堀川弘通フィルモグラフィーによると1963年4月公開と記されている。私が八総鉱山で観た映画の最後の映画ということになろうか。私は小学校映画館のどこに座っていたかも記憶している。映画の中で突然出現する絞首刑の落下シーンにビクリと驚いた自分とともに。・・・しかし、このフィルモグラフィーに記された公開年に私は疑問がある。というのは私たち一家が八総鉱山を去ったのは、1963年3月なので、ウィキペディアに記された「白と黒」の公開年月とは1ヶ月の差があるからだ。家族が八総鉱山を去ったとは言っても、私だけは会津若松市に残った。しかし私は「白と黒」を会津若松市の東宝映画館で観たのではない。さて・・・? 私は名作と思ってきた。脚本は橋本忍、撮影村井博、音楽武満徹。出演は小林桂樹、仲代達矢、井川比佐志、西村晃、大空眞弓、乙羽信子、淡島千景、田村高廣、そして俳優座の俳優諸氏総出演。ここに出演されている俳優座の方々の舞台を私は生で見てきた。 62年前に観た映画だが、鮮明に記憶しているシーンはいくつかあり、その記憶に誤りがないことに今夜確認した。 監督の堀川弘通氏は、じつは昔私が住んでいた家からほんの3,40mの距離にあった邸宅で、いわばご近所だった。しかし、まさか押しかけ訪問もできないので、「ああ、お会いしたいなー」と思いつつ、御宅の前を通り過ぎていたのだった。

Aug 7, 2025

コメント(0)

-

広島原爆投下80年

Aug 6, 2025

コメント(0)

-

米の作柄が危ぶまれている

有るか無しその風うれし酷暑かな 青穹(山田維史) 米の作柄が危ぶまれている 日焼田に農夫くずおれ涙雨 即日に米価のあがる日照り哉 旗振れば旗になびいて火炎樹 川燃えて八十年を遡る午後2時過ぎ、日野市の気温は39℃を超えた。

Aug 5, 2025

コメント(0)

-

歌手・俳優の上条恒彦氏追悼

歌手・俳優の上条恒彦氏が去る7月22日に亡くなられたという。享年85。 私が思い出すのは、1964年(昭和39) から1966年ごろにかけて、しばしば新宿の歌声喫茶「灯」に行ったこと。そのステージでリード・ヴォーカルをしていたのが上條恒彦氏だった。当時、ロシア民謡が流行してい、店名の「灯」もロシア民謡に由来した。「夜霧の彼方へ別れを告げ 雄々しき益荒男いでてゆく 窓辺にまたたく灯に つきせぬ乙女の愛の影」という歌詞。私は「郵便馬車の御者だったころ」が好きだった。上条氏のバリトンがぴったりだった。 思いがけなく私が19,20歳の頃を思い出しながら、上条恒彦氏を追悼いたします。下の画像は、現在も私の資料箱に残っていた上条氏が歌っていた当時の歌声喫茶「灯」の歌集。

Aug 2, 2025

コメント(0)

-

三つめの蝉の抜け殻

今日は少し涼しい。連日34℃前後がつづいていたが、28℃で停留している。台風が接近しているらしい。午後に少しの雨が降った。気温が低くなったのはそのせいもあろう。ともかく一息ついた感じだ。 今朝、庭に出ると、足音に驚いたのか蝉が一匹私の脚にぶつかりながら飛び去った。郵便受から新聞を取り、ふと見ると蝉の抜け殻が落ちていた。さきほどの蝉のものだろうか。そうだとすると、あの蝉は脱皮したばかりだったのかもしれない。それで少しよろめくように私の脚にぶつかったのかもしれない。・・・この抜け殻が小庭で見つけたこの夏三つ目である。 民民(ミンミン)と鳴くも浮世の蝉ばかり 青穹(山田維史)

Aug 1, 2025

コメント(0)

全20件 (20件中 1-20件目)

1