2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2008年10月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

お知らせ~伊勢のきものまつり~

11月1日からの3連休。伊勢神宮のお膝元、おかげ横丁を中心とした界隈で、下記のイベントが行われます。着物を着て行くと、様々な特典があるそうです♪着付け教室でお世話になっている方が、実行委員会のお手伝いをされているご縁で、案内をいただきました。伊勢のおしゃれ日和 ~伊勢のきものまつり~日時)11月1日(土)2日(日)3日(月) 10時~17時会場)おかげ横丁、五十鈴塾、五十鈴茶屋(五十鈴川店) *場所はこちらのサイトでご確認ください◎着物レンタル着付け(3000円~、着物一式持込の方は着付無料)◎着物よろず相談会◎着物・小物展示即売会◎着物ファッションショー…etc.当日、現地に着物でいらした方には、「きもの手形」(着物パスポート)が渡され、記載されたサービスを受けることができます。喫茶店や甘味処でのケーキ・お菓子のサービス、見学施設の割引等、様々な特典が用意されているとのこと。万が一、着付けが崩れてしまった!という方にも、着付けサービスの会場でスタッフの方がケアしてくださるそう。会場は、伊勢神宮の内宮、五十鈴川にかかる宇治橋から、徒歩圏内でぐるりと回れる範囲。興味のある方はぜひ、着物で伊勢をぶらりとお散歩してみてはいかがでしょうか?「伊勢のおしゃれ日和」HPはこちらから実は、こうしてお知らせをしておきながら、私自身はこの週末から横浜の実家に帰省するため、当日、このイベントには参加出来ないのです…あぁ、無念…。そういう訳で、ブログの更新もしばらく滞ると思いますが、再開の折にはまた、よろしくお願いいたします。

2008.10.30

コメント(0)

-

夢色ボンボンの喫茶店

前回のブログでも書いたとおり、日曜日は着物で大阪へお出かけ。メインイベントの「キモ玉会」が終わった後、買い物していた夫と合流。午前中はパラパラと降っていた雨も上がり、とりあえずお茶でもしますか、ということに。私のリクエストで、心斎橋の「長崎堂」でティータイムと相成りました。【カステラセットを前に満面の笑み…の図】 ちょうど、図書館から借りた「田辺聖子全集(第六巻)」を読み終えたばかりだったので、小説の中に出てきたこのお店を覗いてみたくなったのでした。全集の六巻は、「乃里子三部作」と呼ばれる「言い寄る」「私的生活」「苺をつぶしながら」が一冊に収められています。三十代のある女性の、独身時代から結婚、離婚を経た後までを追った一連の物語は、どれも、甘さと苦さが程好く同居した傑作だと思いました。長崎堂と、店周辺のミナミの描写は、三部作の最後を飾る「苺をつぶしながら」に登場します。二階の喫茶室の奥の小部屋に鎮座している、大きなアンティークの“スミスさんのオルゴール”などの描写に続き、 この店へきたら、どこにも売ってない、ここにしかない“長崎堂のボンボン”を買わなくちゃ、ならない。 それこそ夢みたいな色なのだ。うすいピンクとうすいブルーと白、この三つの色の、小さな粒々、まるでビーズかボタンか宝石みたい。 小さい函にぎっしり詰まってるところは、ちょうど首飾りの緒が切れて、とりあえずこぼれる珠を、あつめて入れときました、という風情である。 それをそっと口に含むと、甘いこうばしい洋酒が口いっぱいにひろがって、それも、ほんとに小さい粒だから、舌先だけ一瞬、かすかにとまどいながら酔う、そうして甘さと香ばしさは余韻をのこして消えてしまうという、夢色ボンボンなのである。…この“夢々しい”言葉が後からあとからあふれ出るような感じ、おせいさんの真骨頂!という印象です。でも、ほとんど下戸で、洋酒が効いたお菓子も苦手な私には、とてもボンボンをこんな具合には楽しめそうにない…と思えて、1階の売店では別のお菓子を購入して帰りました。先ほど、ニュースで、その田辺聖子さんが文化勲章を受章されることを知りました。会見での「大阪の空気を吸いながら小説を書いて来たことは間違いじゃなかった」という言葉、印象的でした。自伝的なNHKドラマ「芋たこなんきん」も大好きだった私には、一ファンとしてとても嬉しい叙勲のニュースであります。いつまでもお元気でいてほしい作家の一人です。【「人は自分が愛したもののことは忘れても、自分を愛した人のことは忘れない。」他の田辺作品と同様、深くうなづかずにはいられないアフォリズムが散りばめられています。】苺をつぶしながら

2008.10.28

コメント(2)

-

着物でお出かけ~“キモ玉会”へ初参加

楽天のブログでお近づきになった日比野琴さんから、「キモ玉会」なるイベントへのお誘いをいただきました。名称だけでは正体不明な印象もある(?)この会、「キモ」は着物、「玉」は玉之助の略。かいつまんでご説明すると、着物が好きな人同士、太神楽曲芸の“豊来家玉之助”さんの芸を楽しみ、またお互いの着物姿を鑑賞しあう…という、何とも心躍る企画なのです。日比野さん始め、主催者の皆さんはこれまでにも、色々な趣向を凝らして「着物でお出かけを楽しむ」イベントを開催されています。私にとっては、特急に乗らないと辿り着けない(笑)大阪が会場ということで、これまでなかなか参加できずにいたのですが、やっと機会に恵まれました!!【会場は心斎橋の割烹“湖月”。大広間いっぱいに艶やかな着物姿が…♪】着物に関してはドレスコードは問わない、という趣旨で、アンティークの訪問着や銘仙、大島や小千谷の紬などなど、皆さんの着物姿は拝見していて飽きる事がありません。とにかく、どなたの着姿もコーディネートも、小さなところまで気配りや工夫がされていて…何よりうれしかったのは、初対面の方でも、着物について思う存分感想をお伝えしたり、質問できたりしたこと。本当に心が弾んで、勉強になりました。食事の時間を挟んで、獅子舞や曲芸、そしてならドットFMの番組公開録画まで…玉之助さんの多彩なエンターテイナーぶりを、間近で堪能いたしました。早代わりで何度も衣装替えされたのにもビックリ!サービス精神たっぷりで嬉しかったです。【♪まわる~回る~よ~お皿が回る~♪総重量はかなりのものだそう。】スタッフの方のお心尽くしもさることながら、会場でお話させていただいた方々も皆さん、とても気持ちの良い優しい方ばかりで、初めての参加でしたが、気分良く過ごすことが出来ました。感謝、感謝です。この日の私のコーディネートです。考えてみたら、着物でお出かけといっても大抵は車なので、電車で長時間移動するのは初めてでした。そのせいか?写真を見てみたら胸元がグサグサ…ショック!!やっぱり、もっと着慣れて精進しないとなぁ…こちらの着物は「ゑり善」さんのエメラルドグリーンの小紋。当然、自分で買ったものではなく…(苦笑)数年前に亡くなった大叔母が遺したものです。何十年前のものなのだろう?過日、やっと大々的に遺品の整理がされたそうで、母が私に…と貰い受けてくれた1枚。蔓草模様のところどころに、ピンク色の小鳥達がいます。遠目に見ると大きな市松模様になっているのが面白くて、この日のデビューを境に愛用したいと思っています。大好きな水玉模様の名古屋帯を合わせました。※フリーページに今回の写真を追加しました。Sally's KIMONO LIFE

2008.10.27

コメント(10)

-

「落語娘」を観た。

タイトルと、主演のミムラさんのイメージから「落語家を目指す女の子の奮闘記」かと早合点し、映画版「ちりとてちん」なの?と思っていたのですが、それは大きな勘違いでした。主人公は、子どもの頃から落語家を目指して努力し、今は前座さんを務める女の子…なのですが、ストーリーの核心はそこにはなく。むしろ、津川雅彦演じる、彼女の師匠の高座の方が、映画のクライマックスでは中心人物になっています。TV番組で狼藉を働いたおかげで、芸能界を干され落語協会からも除名寸前…という師匠が、一発逆転を狙ってTV局の企画に乗る。それは、「高座にかけた噺家は皆死んでしまう」という呪われた噺の封印を解くという試み、さてどうなる??というお話。「タイガー&ドラゴン」の西田敏行や「しゃべれどもしゃべれども」の伊東四朗など、ここ数年でも俳優が落語家を演じるケースは色々ありましたが、今回の津川雅彦の巧さは、出色の出来と感じました。高座での噺も佇まいも、また場外での破天荒ぶりも。年齢を重ねるごとに、お兄さんと顔の区別がつきにくくなっていく気がするけど(笑)遊蕩を重ねた人の持つ雰囲気が、うまく役柄にはまっている感じ。ミムラ、という女優さんの演技をまともに見るのは初めてに近いのですが、彼女の落語家ぶりもまたなかなかのもので、「高速寿限無」(小草若兄さんもビックリ!)をくりだすあたり、なかなか健闘してるな~という感じでした。でも、「健闘してるな~」「がんばってるな~」が、そっくりそのまま「可笑しいな~」にならないところが、女流に限らず、人を笑わせる商売の因果なところなのでしょうか。伝統芸能の男社会で「落語娘」が生きていく厳しさも、TVドラマの「ちりとてちん」よりはかなりシビアに描かれていて、同性としてはちょっとしんみりさせられたり。とにかく、観終わった後味はなかなか爽快で、楽しめました。中に入ったことのない末広亭が舞台として使われていて、寄席初心者としては、ますます憧れをかき立てられる…落語娘この映画の監督は「櫻の園」で知られる中原俊。少し前に、夜中のBSで「コキーユ~貝殻~」という作品をやっていて、何となく観たのだけど、しみじみと後を引く佳作でした。その映画でもこの映画でも、益岡徹の敵役がすごくいい味を出していて、印象的です。善人をやってもイヤな奴をやっても、ちゃんと結果を出すのがすごいな。脇の役者さんがしっかりしていると、やっぱり映画でもドラマでも輪郭が引き締まってくるのですね。

2008.10.24

コメント(4)

-

さようなら歌舞伎座

銀座の歌舞伎座が、再来年4月の興行を最後に解体、建て替えされることが発表になりました。ずいぶん前から噂にはなっていたことだし、老朽化や耐震性への不安という理由はさもありなん…数年後に古希を迎える実家の母も、いつだったか、歌舞伎ファンのご友人と「この、4階への階段が上れなくなったら、私たちも年貢の納め時ね」と言って大笑いした…と話していましたが。確かに、シニア世代や身体の不自由な人には厳しい、ユニバーサルデザインの対極を行く構造でもありました。だから、ノスタルジックな感情論だけで「無くなるのは淋しい、惜しい、残してほしい」と言ってもいられない。と、アタマではわかるのです。わかっちゃいるけど、でも…(苦笑)結局は四角くて高いビルに生まれ変わり、上層階にはオフィスやホテルが入って、東京のあちらこちらにある“似た様な場所”の一つになってしまうのだろうか。そう思うと、何だか、ガックリと肩が落ちてしまうような思いにかられます。私に有り余る財力があれば、松竹や歌舞伎座の大株主になって、外見も中身もまるで同じの、耐震構造とバリアフリーに対応した建物を作るよう仕向けるのになぁ。解体するならせめて、「江戸東京たてもの園」あたりに移築できないのかなぁ。…新聞記事を眺めつつ、そんな夢想が次から次に浮かんでいます。先述の母のセリフに出てくる「4階への階段」というのは、歌舞伎座独特の「一幕見席」へ上がる階段のこと。通常ならチケットを購入して、昼の部、夜の部それぞれを指定された席で観劇するわけですが、この4階席は言うなれば、一幕ごと分割して売られる当日券のようなもの。前売りが取れなかった人気興行も、一幕見席のチケット売り場に数時間並ぶ覚悟があれば、観ることが出来る。同じ月の興行を、初日と中日と千秋楽、それぞれ見て出来具合を比べるなんてことも、わずかの費用で実現出来る。何より、「ちょっと時間が空いたから、歌舞伎でも見てこようか」という、とても贅沢な暇のつぶし方が可能なこのシステムは、建物が変わっても残してほしい…母娘二代で、歌舞伎座の「天井桟敷の人々」となる時間を愛してきた者として、切に願っています。あぁ、さよなら公演のチケットも争奪戦になるんだろうなぁ…(写真は2005年5月、中村勘三郎襲名公演の時の歌舞伎座。当日のブログはこちら)

2008.10.21

コメント(0)

-

“ちりとてちん”の故郷で

投票日が来月に迫った、米大統領選。ヒラリーvsオバマの熾烈な候補者競争が行われていた頃、福井県小浜市で持ち上がった「オバマ候補を勝手に応援する会」の話題は、ニュースでも結構取り上げられておりました。ちょっと、悪ノリが過ぎるのでは?と白い眼で見る向きも多かった中で、(“あの”小浜の人たちなら、やりかねない…)と感じてしまったのは、NHKドラマ「ちりとてちん」の見過ぎでしょうか(笑)ドラマを愛するあまり、いつか舞台となった若狭の国・小浜を訪れてみたいと願っていた思いが叶って、行ってまいりました。放映終了から半年が経っても、街にはまだ「ちりとてちん」ののぼりがあちこちに立てられ、ロケ地となった場所には説明入りの立て看板もあって、ファンにはたまらない探訪となりました。(もちろん、前回の日記でご紹介したとおり、オバマ候補応援グッズも結構目立っていましたが・笑)【海沿いに建つ食文化館には、NHKから譲られたスタジオセットが】【箸のふるさと館で、“箸研ぎ体験”に挑戦中の夫です。】※1回200円。エプロンは自由に借りられます※【鯖街道の起点、いづみ町にて。“魚屋食堂”のモデルとなったお店です】※焼きたての浜焼き鯖、とても美味しかったです※【境内の中、石段の上をJRの線路が横切っている常高寺】※喜代美が順ちゃんに悩み相談をするシーンが印象的でした※【ドラマ序盤の名シーン、かわらけ投げ。三方五湖を見下ろす梅丈岳にて挑戦】※願いを込めて、たくさんの観光客の方々が湖に向けて投げていました。 うっかりお財布を投げちゃった人は見当たりませんでした…笑※【同じ梅丈岳の山頂公園から見下ろす、黄昏の日本海。】あちこちのショップで、BGMに流れていました。やっぱり、このサントラは名曲ぞろい…ちなみに、梅丈岳の山頂公園では、五木ひろしの「ふるさと」が流れる石碑が建っておりました…

2008.10.17

コメント(4)

-

延暦寺とバウムクーヘン

連休に私の誕生日が重なるという幸運を利用して、琵琶湖のあたりを中心にドライブ旅行を楽しんで来ました。特に、初めて訪れた比叡山は、延暦寺の広大なことにも、その歴史的な背景にも唸らされてばかり。1200年の歴史に思いを馳せ、それにしても、これを焼いてしまえた信長ってやっぱり凄い、と夫と溜息…整備された歩道の両側には、開祖・最澄をはじめ、道元や親鸞や、数々の偉大なお坊さんの生涯が、続き物の絵画で展示されています。油絵で描かれた、スポンサーの看板付きのそれらは一見(わぁ、俗っぽい)と見えてしまったのですが、この絵巻がなかなかどうして、読んでみると勉強になるもので(笑)薄れかけていた日本史の知識を引っ張り出すのに役立ってくれました。秋晴れの空の下、杉木立の下を歩くのはとても気持ちの良いもので、体育の日にふさわしいウォーキングが出来ました。【東塔の大講堂。延暦寺の建造物は再建されたものが多い。】【1200年絶やさぬ法灯がある根本中堂。屋根の高さにはびっくり】※杉木立の向こうに見える屋根、写真が下手で今ひとつ伝わってませんが…(階段に沿って並んでいるのが、伝教大師・最澄の生涯を伝える絵巻)【秋晴れの日。横川の元三大師堂では、縁側いっぱいに座布団が干してありました】延暦寺は大きく3つのブロックに分かれ、全てを見学しようと思うと一日仕事になります。私たちは、西塔の見学は次の機会に回すことにして、琵琶湖を渡って近江八幡へ…和菓子の“たねや”さんへ、遅い昼食とおやつをいただきに伺いました。【日牟礼八幡宮のそばにある“近江八幡日牟禮ヴィレッジ”にて、せいろ蒸しランチ】(おばんざいの盛り合わせが小さい器に。さつまいものおこわが美味しかった)【向かいのクラブハリエでは、名物の焼きたてバウムクーヘンに大行列が…】(売り場に隣接したカフェも行列でしたが、どうしても食べたくて並んでしまいました)ちなみに、今回比叡で宿泊したのはこちらです。琵琶湖方面の夜景が、レストランからもお部屋からもきれいに見えて、まるで天の川を見下ろすようでした。ロテル・ド・比叡さて、今回の旅ではもう一ヶ所、あるところに滞在したのですが、そのことはまた次回の日記に書きたいと思います。なお、「あるところ」のヒントはこちらの写真です。ヒントになってないかな…

2008.10.14

コメント(6)

-

比叡にて

比叡山の中腹にある小さなホテルで、誕生日を迎えました。平穏無事に歳を重ねられるありがたさを、しみじみ実感できるようになったこの頃。今年で39歳です。気分はまさに、さんきゅ~!

2008.10.12

コメント(10)

-

風のガーデン

昨夜は、ドラマ「風のガーデン」の初回をしみじみと鑑賞。緒形拳さんの突然の訃報は、にわかに信じられなかったほどの驚きでした。遺作となったこのドラマに関連して、亡くなる寸前までお仕事をやり遂げられた…という事実を知るにつれ、なんと「始末の良い」一生を送られたことか、と感服します。「人に迷惑をかけない」子どもの頃から言い聞かされて、自分でも心がけて、それでも実行するのは意外と大変なこのことを、鮮やかに貫かれた去り際。なかなか、真似できるものではないなと…でも、健康な身体には心地良い、降り注ぐ日差しや吹き渡る風が、病を得た体には刺激が強すぎて、耐え難くなることもあります。それを思うと、ドラマの冒頭に出てくる美しい庭での場面などは、ちょっと胸をつかれてしまいました。大滝秀治だけは、いつまでも変わらないのね…(一瞬、あれは草太兄ちゃんのお父さんかと思っちゃった!)しかし、見ていくうちにドラマそのものの面白さに引き込まれて、いわば“場外の事情”の感傷などはどこかへ置き忘れて見入ってしまいました。中井貴一さんは上手だし、富良野の風景は相変わらず美しいし、この秋は楽しみが一つ増えて嬉しいです。訃報を受けて、メディアが語る俳優・緒形拳の功績といえば、まずは今村昌平作品、他にも「鬼畜」「砂の器」あたり…どれも名作だと思いますが(ああいうギラギラした表情を出せる中年俳優って、今の日本ではなかなか思いつかないです)、私が今でも忘れられないのは「ちょっとマイウェイ」というテレビドラマでの緒形さん。町の小さなレストランが舞台のドラマで、緒形さんはコック役だったのだけれど、子ども心に「かっこいい大人がいる」という感じが強烈にしました。あのドラマは主演の桃井かおりさんも、八千草薫さんもみんなはまり役で、当時小学生だった私にも、とても味わい深いものとして映ったのでした。獣じみた眼の悪人を演じる一方で、飄々と茶目っ気のある雰囲気をまとった、頼り甲斐のある男も演じられる。実力のある俳優さんだったのだと、改めて思います。ドラマのPRで系列局の朝の番組に出ていた中井貴一さんが、「今のドラマは、人気者が出ることになっている。でも“風のガーデン”は、役者が出て作ったドラマです」という意のことをおっしゃっていたのが、印象的かつ象徴的でした。ご冥福をお祈りします。【DVD出てました!!大人になった今、またじっくり観たいドラマです】ちょっとマイウェイ DVD-BOX(DVD) ◆20%OFF!

2008.10.10

コメント(0)

-

追憶のバブルと「るきさん」

株価が約5年ぶりに1万円を割り込んだ、というので大騒ぎになった本日。これからますます、時代は不況の局面へ…と言われても、(えっ、今までは“好況”だったんだっけ??)と反射的に感じてしまうのは、'69年生まれの私が十代後半から経験した「バブル景気」の派手派手しさが、あまりにも凄まじかったせいでしょうか。もう、ふた昔前の学生時代の頃で、記憶もかなり薄らいでしまったけれど…思えばあれは、相当ヘンなご時世でありました。大学生の遊び(パーティーやらイベントやら)に企業のスポンサーが簡単についたなんて、当時の日本にはどれだけのお金が余っていたのでしょう。何となくどこからか「○○のチケットあるけど、行く?」なんてこともザラにあった。今でも夫とよく話す「あの頃」の象徴的なエピソードがあります。学費と下宿代以外の仕送りはしない、と親から宣言されていた当時の夫は、まかない目当てで飲食店のアルバイトを渡り歩いていたのですが、ある時、六本木にオープンするイタリアンレストランのウェイターに採用してもらえることに…開店日を数週間後に控えたある日、研修の後でバイトのスタッフが皆、青山のポール・スチュアートに連れていかれた。そこで行われたのが、全員分の採寸。何と、ただのアルバイトの為に、店内で着るスーツ類をオーダーメイドで作ってくれたそうで…いったい開店資金はお幾らだったのだろう??(お店を辞める時、シャツだけでも欲しいなぁと思ったけど、さすがにそれはもらえなかったそうです・笑)何だか仕組みがわからないなりに、あふれるお金やモノを疑いなく甘受していた…当時の自分達のおめでたさを思うとトホホ、となりますが。「バブル以降」の、世知辛いゼロ金利時代に社会人になって、「欲しいものは適正な対価を自分で払って手に入れる」という当たり前のことを、やっと実感として学んだように思います。数年のタイミングの違いで、社会に出るそもそものスタートから、厳しく選択肢を制限されてしまった人達もいることを思えば、どれだけ自分達はラッキーだったんだろう、とも…この頃のニュースを見ても感じますが、専門家が語る理屈を聞けば、そのシステムの筋道はわかるけれど、実際にはわが身の置かれた状況を客観視する間もなく、生活まるごとその影響下に飲み込まれてしまう。これが「経済情勢」というものの怖さなのですよね。きっと、こんな世の中でも得をしている誰かさんは絶対にいるのだろうしなぁ…この前、書店で高野文子さんの漫画「るきさん」の文庫版を見かけて、思わず購入してしまいました。まさに「バブル真っ盛り」の時代に、雑誌「Hanako」に不定期連載されていた作品です。在宅勤務で、流行のスポットやファッションとは無縁な三十路の独身女性、お給料は貯金に回し暇な時間は図書館へ…という「るきさん」のライフスタイルが、ブランドやニューオープンのお店情報に溢れた雑誌の巻末を飾っていた、という不思議!「バブルへGO!」という映画が出来たり、ジュリアナ東京が復活したり、往時を何やら「日本が威勢良かった時代」と美化するような風潮もあるみたいですが、一方で、地上げで街の景色は変わり、拝金主義が人の心も変えました。それをこの目でマジマジと見てしまった身にとっては、とてもじゃないけど単純に「あの頃が懐かしい、戻りたい」などとは思えない。妙に浮き足立った世の中で青春時代を謳歌しながらも、私の根っこはやっぱり「るきさん」の方にあるみたいです。というか、世の中や他人がどうあろうが私はわたし、というるきさんの毎日、(その衝撃的なラストも含めて)やっぱりいいなぁ~、と思うのでした。るきさん

2008.10.07

コメント(6)

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

-

- 【日曜日(安息日)の過ごし方】

- 亀有キリスト福音教会_第一聖日礼拝_…

- (2025-11-03 07:39:23)

-

-

-

- 家を建てたい!

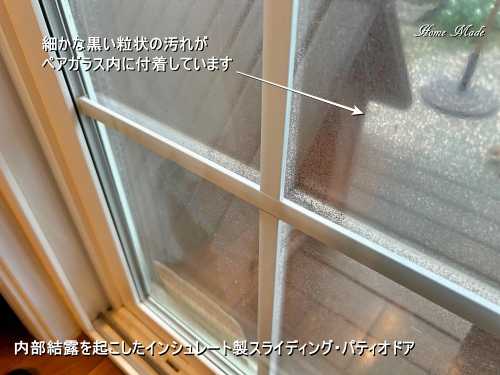

- この汚れは何なんでしょうね?

- (2025-11-17 15:39:45)

-

-

-

- φ(._.)主婦のつぶやき☆

- 世界のビール飲み比べ 20本3000円送…

- (2025-11-17 14:15:23)

-