2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2008年04月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

風薫るスタジアム

昨日の日記の続きです。名古屋市博物館で「小袖」展を鑑賞した後、地下鉄桜通線に二駅乗って、瑞穂陸上競技場へ行ってきました。そう、昨日は博物館とサッカースタジアムのはしごという、愉しくも忙しい一日だったわけで(笑)ホームチームの名古屋グランパスは快調で首位、ゴールデンウィークに合わせたイベントも行われて、スタンドはたくさんの観衆で埋まっていました。私たち夫婦がこのスタジアムを訪れるのは、初めてではないのですが、本当に久しぶり。前回訪れた時に観た試合は、現監督の“ピクシー”ことストイコビッチの、現役最後のシーズンでしたから。まだ、山口素サンがキャプテンだった頃です…(遠い目)。瑞穂は名古屋駅からもアクセスが便利だし、公園の緑が目に美しく、好きなスタジアムの一つです。お天気は絶好の観戦日和で、ナイトゲームでも快適に過ごせました。夕闇が濃くなり、照明がピッチを照らし出す。選手たちの練習が始まる中、徐々にスタンドが人で埋まり、興奮が高まってくる…そういう、試合前のひと時がすごく好きです。【名古屋グランパスvs川崎フロンターレ】 そして、瑞穂(というか、グランパスのホームゲーム)で私が何より楽しみにしているのが、この愛らしいマスコット、グランパス君の登場です! 私にとっては、世界中の球団マスコットの中で、一番カワイイ!と信じているのですが(笑)キックオフ直前、盛り上がるサポーターのコールに合わせて踊る姿。見る度に、家に連れて帰りたくなってしまいます。【ハーフタイムには、奥さんのグランパコちゃんと場内を一周します】 【寄り添って写真撮影に応じる。後ろ姿もとってもラブリーです♪】 何といっても「鯱」なので、擬人化されたマスコットに比べ機動力は劣りますが、それでも急いで移動するときに、短い脚で小走りになる姿もかわいいのです。その昔、Jリーグのオールスター戦であるJOMO CUPの試合前の余興で、全チームのマスコットによる「綱引き」と「PK対決」というのがあったのですが(!)グランパス君に与えられた役割は、綱引きでは応援の旗ふり、PK戦ではゴールキーパーでした。…確かに、ヒレ状の手で綱はつかめないし、短い脚ではボール蹴れないものね…さて、応援むなしく、この日名古屋は川崎にくやしい逆転負けを喫してしまったのですが、せっかく来たのに残念…と肩を落として帰るとき、スタジアムの外で「お見送り」をしてくれているパコちゃんを発見。一気に、悔しい気持ちが吹き飛んでしまった、単純な私なのでした。【負け試合の癒し役?お疲れ様です】 30日の夜は、久々に三重県伊勢市で行われる「みそか寄席」で笑ってきました。そのお話は、また連休明けにでもブログでご紹介したいと思っています。楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。

2008.04.30

コメント(4)

-

江戸時代のきもの鑑賞

名古屋市博物館で開催中の「小袖~江戸のオートクチュール」という展覧会を観に行ってきました。老舗デパートの松坂屋は、京都に染織参考館という非公開の施設を持っていて、今回の展覧会はその「幻のコレクション」を初公開するというもの。江戸時代の、上層階級の女性が着用したきもの(当時は“小袖”と呼ばれていた)。長い長い歳月を経て、生地や刺繍糸が傷んだり、色褪せたりしているものも散見されましたが、それを割り引いてもなお伝わってくる美しさ、贅沢さ。展示品のどれもが、染め、絞り、刺繍、文様・・・等々、様々な見所を備えていました。小袖は元来、平安貴族が着た十二単の下着の部分が発展したものだそうで、「色の重ね」でおしゃれを楽しんでいたものが、1枚の着物の柄をどう美しく作るか、という意識に変わっていった訳ですね。江戸初期のものは、現代の私たちが見ても驚くような大胆な構図が印象的。時代が下っていくにつれ、落ち着いた、今の感覚で十分着られそうなデザインに変化していくのがよくわかり、面白かったです。それにしても、「贅を凝らす」という言葉がピッタリの豪華さ。異国の人々が、財力や権力の象徴としたものは「宝石」だと思うのですが、それに対してわが国のお金持ちは、衣装で贅沢を楽しんだということでしょうか・・・新たな小袖の前に立つ度に、私も夫もため息を通り越して「うぉぉぉ」とか、「どひゃぁぁ」とか・・・それはもう、お品のない感嘆の声を上げ続けておりました。衣桁にかかった小袖は、1枚の平らな布であり、それ自体が絵画のキャンバスのよう。立体的な身体を包む衣装が、こんなにも平面的であること。そういう衣服を私たちの祖先が作り上げ、世界に誇れる民族衣装となって今に伝わることに、改めて興味を深めた次第です。この展覧会、会期の途中で展示物の入替えが行われるということで、チャンスがあれば、後半の方もぜひ観てみたいなぁと思ったのでした。淀君や千姫のものと伝えられる小袖も展示されていて、本当に貴重な品々が観られてよかったです。展覧会詳細はこちらから・・・名古屋市博物館公式サイト【こちらは展覧会の会場エントランス】着物で来場した人は、入場料が200円割引になるというサーヴィスもあって、館内にはちらほらと和装の方をお見かけしました。私も、せっかくの機会なので着物を着て出かけられたらよかったのですが、展覧会の後にもう一か所出かける予定があり、その場所柄を考えると断念せざるを得ず・・・その話は、また次回のブログに書けたらと思っています。

2008.04.29

コメント(6)

-

「潜水服は蝶の夢を見る」を観た。

ロックト・インシンドロームとは脳梗塞の一種に分類され、脳低動脈が梗塞を起こすことで脳幹の神経節が機能を喪失し、全身の骨格筋が麻痺、ほぼすべての運動機能を喪失する。これは、映画のパンフレットに書かれていた、主人公を襲った病を解説する文章の冒頭部分です。読んでいて、改めてその事態の深刻さを思い、映画に受けた感銘が波のように胸に寄せ返してきました。鮮明な意識と、変わらない知力や記憶を保ちながら、突然の病に身体機能の殆どを失う。しかし、実在の人物であるこの主人公、ジャン=ドミニク・ボビー氏は、唯一残された随意運動を駆使して、文字を綴る作業を獲得し、ついには一冊の自伝を書きあげました。病と闘う人の姿を描いた映画には、いくつもの感動的な名作がありますが、この映画の「患者の主観」を映像で描きだすという手法は、圧倒的なリアリティで観る者を“ジャンの生きている世界”に引きずり込みます。当事者がハンディキャップを持ちながらも、自分の言葉で、自分の力で紡いだ言葉がベースになっているのだという事実の重みを感じ、厳粛な思いに捉われました。「からだ」と「こころ」の複合体として存在している人間だけれど、その両方ともが健やかであり続けるとは限らないわけで。誰もがジャンに、あるいはジャンの周囲で苦しむ人々になる可能性を持っているのですよね。ふつうの人と、そうでない人。大雑把に言えば、そんな目に見えない境界線が人の世には存在していて、何かの弾みにそのボーダーを越えた時、「ふつうでなくなった自分」を受け入れることが、いかに苦しいものか。水圧の高い海中に沈み、重い潜水服を着せられて、身動きがとれない。主人公が思い描くセルフイメージが、そんな象徴的な映像で何度も登場します。でも、この映画が素晴らしいと思うのは、潜水服と対比される「蝶」を鮮やかに描き出していること。それは、軽やかに、自由自在に飛翔する力を持った、主人公の想像力と記憶。彼の“魂”と言い換えてもいいかもしれません。自分の人間性にしがみつけば、壊れないでいられる。そういう意の印象的なセリフがありました。脳梗塞の発作に見舞われる前、ファッション誌の編集長として活躍していた彼と、病者となった彼。姿はまったく違うのに、映画の中では、その人生がしっかりと一本道としてつながっていることが実感できて、そこに静かな感動を覚えました。特殊な状況に置かれた人の姿を描きながら、説教めいた美談臭さがかけらもなくて、それでも観た者に「人生」とか「自分」を大切にしたいという思いを抱かせる、いい映画だったと思います。トム・ウェイツやシャンソンなど、多彩なBGMもよかったし、何より映像がとても美しくて(撮影はヤヌス・カミンスキ)、スクリーンで観て良かった一本でした。潜水服は蝶の夢を見る

2008.04.28

コメント(4)

-

洞爺湖のもり蕎麦

夏に開催されるサミットの会場となる「ザ・ウィンザーホテル洞爺」に、数年前に一度宿泊したことがあります。11月の半ばという、北海道を旅するには何とも中途半端なシーズンだったためか、ホテルの滞在客はまばらで、その分ゆったりと過ごすことが出来たのは幸いでした。室内プールも温泉も、時には貸切状態!という贅沢な状況だったので、二泊三日の間、ほとんどホテルの敷地内から出ないでのんびりしていました。【私たちが泊まった部屋は海側でした。窓から望む夕景の内浦湾】 私が、予約を入れてから一番楽しみにしていたのは、洞爺湖を見下ろしながらいただくミシェル・ブラスのランチでした。ホテル一押しの三ツ星レストランというので、興味津々だったのです。しかし、名物だというので頼んだデザート(クーランという、フォンダンショコラのような温かいチョコレートケーキ)がとにかく、歯が溶けそうなほどの甘さ・・・これもある意味、本格的なヨーロッパのスイーツということなのかもしれませんが。ただでさえ、フレンチのコースで満たされた舌と胃袋に、正直、このしめくくりはコタえました。旅の記憶というのはおかしなもので、期待どおりだったことより、期待を裏切られたことの方が後々まで、強く印象に残ってしまったりします。今になって思い出せるのは、美味しかったほかのお料理のことではなく、まず、あの甘い甘い甘いチョコレートソースの味(笑)同じ日の夜。今度は、夫の方が楽しみにしていた食事をすることになりました。それが「達磨」というホテルの中のお蕎麦屋さん。夫は無類の蕎麦好きで、この店は有名な蕎麦職人の人がプロデュースしたらしい、云々と薀蓄を傾けています。最初は(ここまで来てお蕎麦・・・?)と思っていた私ですが、昼間の食事にボリュームがあっただけに、ピッタリの選択でした。窓の外には、雪が降り始めていたような覚えがあります。ここでも、店内は私たち夫婦の貸切状態で、シーン・・・と静まり返っていました。注文をしてしばらくした後、厨房の方から「シャッ!シャッ!!」というかすかな音が聞こえました。ああ、お蕎麦がザルの中に上がってるんだ。二人して、口には出さないまま、思わず満面の笑みを浮かべて目を見合わせてしまいました。間もなく運ばれてきたお蕎麦をツルツルっとすすった時の、幸せだったこと!やっぱり日本人には醤油だね、お出汁だね、蕎麦だね・・・と、舌と胃袋で、自分たちのDNAをしみじみ実感した夜でした。値段や店の名前が、そのまま美味しい記憶と直結するとは限らない、ということも。そんな訳で、サミット関連のニュースを見るたび、いつも脳裏に甦るのは、チョコレートソースの甘さと、雪の夜に響いたザルの音、そして盛り蕎麦の味なのです。ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート&スパ サミットが無事に終わって落ち着いた後、いつかまた、あのお蕎麦を味わいに洞爺湖へ遊びに行けたらいいなぁと思います。※それにしても、先日の、ミシェル・ブラスの料理長逮捕のニュースには、ビックリというか呆れたというか・・・

2008.04.26

コメント(2)

-

「冷蔵庫のうえの人生」を読んだ。

道が 曲がるとわたしたちも 曲がる曲がり角ではたがいに しがみつく母が 娘に娘が 母にDeheさんのブログや、以前、新聞で読んだ書評を読んで、いつか読みたいと思っていた、カナダの女流詩人による小説。原題は「Life on the refrigerator door」。産婦人科医として働く母と、15歳の娘の二人家族。彼女たちの家で、日々、冷蔵庫のドアにマグネットで留められるメモ。そのやりとりが、淡々と並べられているだけの本なのです。買い物やゴミ出しを頼む。お小遣いをねだる。留守中の電話を伝言する・・・短いメモが映し出す「Life」は、最初は彼女達の「生活」の断片なのですが、読み進むうちにその色合いを徐々に変えていきます。季節が巡り、彼女達が人生の曲がり角を通り過ぎて、小説がラストを迎えたとき。タイトルの「Life」は、やはり「人生」と訳すのにふさわしく、「いのち」と置き換えてもいいような重みを、何気ない言葉が持っていることに気づきました。読者の心に、切ない余韻を残す、母と娘の心の交流の記録。「今、ここにいないあなた」に向けて綴られた文字は、目の前の相手に直接話しかけるよりも深く思いを紡ぎ出し、そして、消えずに残っていく。短いけれど、「書かれた言葉」の持つ力を最大限に味わうことのできる小説でした。冷蔵庫のうえの人生何しろメモが並べてあるだけなので、通読するのに2、30分あれば足りるような一冊です。ただ・・・実は私の場合、立ち読みで冒頭からページをめくりはじめたら、不意にこみあげる涙を抑えきれなくなってしまい、慌てて、家でじっくり読むことにしたのでした。私にも、仕事を持って不在がちだった母親に対して、言葉に置き換えられない複雑な感情を抱いていた思春期の頃があり、つい色々なことが思い出されてしまって。年齢と経験を重ねた今、母にも“自分の人生”があって、その重さの前では、母親としての役割を後回しにせざるを得なかったことがわかります。誰だって、少なからず、大切な人に後ろめたい思いを抱きながら、やっぱり自分を一番大切にしてしまうものだから。人生の先輩後輩という間柄になるという点において、母と娘には独特の結びつきがあると思います。その影の部分も光の部分もさらりと織り込んで、しみじみと人が生きて成長していくことの素晴らしさを味わう。ひとしきり泣いた後には小さな勇気が湧いてくる、シンプルで美しい小説でした。

2008.04.21

コメント(4)

-

南京街のおかしなあの娘

「細野晴臣と地球の仲間たち ~空飛ぶ円盤飛来60周年・夏の音楽祭~」というライブDVDを買いました。昨年発売された、豪華なアーティスト陣によるトリビュートアルバムの発売を受け、細野さんの還暦(!)を祝って行われたライヴイベントの記録です。日比谷野外音楽堂はもう、十数年足を運んでいない場所ですが、映像を観ていると、夏の野音の空気が懐かしく蘇ってきました。トリビュート+バースディパーティという、メモリアルな祝祭の雰囲気が楽しく、愛聴しているアルバムとはまた違った魅力があって、心がほっと緩んでいく感じです。細野晴臣と地球の仲間たち ~空飛ぶ円盤飛来60周年・夏の音楽祭~大好きな『イエロー・マジック・カーニバル』が、ヴァン・ダイク・パークス+サンディーのコラボで聴けるなんて、感激!この「イエロー・マジック・カーニバル」という曲、YMOのバンド名の源とも言われてますが(オリジナルはティンパンアレーの『キャラメル・ママ』に収録)、私が初めて聴いた時、その歌詞の最初の一節に、「あっ」と心に響くものがありました。南京街の可笑しなあの娘とんちんかんな眼 見たら駄目よYellow Magic二度と目覚めぬ中華街のことを「南京街(なんきんまち)」と呼ぶ人は、もはや相当、世代限定・地域限定の少数派なのではないかと思うのですが(苦笑)横浜の実家で、三世代同居の家族で育った私の耳には、祖父母が使っていた言葉が今も鮮やかに残っていて、「南京街」というのもその一つなのです。あ、それから「フーヨーハイ」というのもありました。台所で、祖母と母が「今晩はフーヨーハイなんてどうだろね」「あらいいわね」なんて会話を交わしていた情景を、何となく覚えています。(漢字で書くと芙蓉蟹、要するに“かに玉”のことなんですが…なぜか、我が家の祖父母はこう呼んでいました。祖母の方はたぶん死ぬまで、支那服、支那そば、支那人、という言い方も直せなかったかと思います)そんな訳で、この曲を聴くと、自然に祖父母を思い出してしまい、子どもの頃家族で行った、今よりちょっと小汚くて、怪しげな異国情緒に満ちていた横浜中華街の光景やにおいが蘇って…ついつい、ノスタルジックな思いに浸ってしまうのでした。横浜の言葉といえば、「~じゃん」という語尾が代名詞のように言われてますが、これってもう、横浜独特のものでもないように思います。どうなんでしょうね?今思い返すと、祖父母やそのきょうだいの世代の話しことばは、舌足らずでこそないものの、どちらかというとべらんめえ口調に近いような印象があります。「笑点」の司会をしている桂歌丸師匠が、「バカなこと言ってんじゃないよっ」と楽太郎さんあたりを叱る時、ああ、懐かしいな、と感じることがあります(笑)それだけ私も、よく怒られていたってことでしょうか?耳から紡がれる想い出が、あちこちと迷走してしまいました。

2008.04.18

コメント(4)

-

白金の豚

港区の畜産事情とか、シロガネーゼ(死語?)とは関係ない話です。「白金豚」というのは、岩手県花巻で生産されているブランド豚の商標名。最近、友人からの情報で、家の近くに、美味しくて居心地の良いビストロがあることを発見しました。店構えはとても小さいのだけれど、店主夫妻の心のこもったもてなしと、何より、軽いコースを2000円弱でいただけるというコストパフォーマンスの良さが気に入り、足繁く通っています。ご近所にこんなお店があるのは理想的だなと、毎回、大満足です。値段は手ごろでも、素材にはとてもこだわりがあって、店内の黒板にその日の食材の仕入れ先がずらりと書かれているのもうれしいところ。中でも、夫と私の大好物なのが、この「白金豚(はっきんとん」を使ったお料理です。食べることに関する様々なニュースを目にする今日この頃ですが、作る側の人々が心を込めて生産されたものはやっぱり美味しいですね。食べる側も、その手間に見合うだけの気構えで、丁寧に味わいたいものだと思います。グローバル化が進み、「風が吹けば桶屋が儲かる」的な長大な連鎖が、地球的な規模で起こる昨今。様々な食材の値上げとか、中国産食品の問題とか、日々の食卓も否応なくその影響を受けているわけで・・・「これは××さんが作った○○」とわかっているものを食べる。そんなシンプルなことが、今は一番贅沢なことになっています。日本の食糧自給率の低さについて、ニュースを見て改めて考えさせられることも多い。でも、先日見たテレビでは、野菜の生産高を上げようと試みたものの、実現できなかったある組合をレポートしていました。その地方で農業に従事している方々の平均年齢は、すでに70歳を越えているのが現状。中国産食材の輸入が落ち、需要が増えたのだから、生産量を上げられないか?との組合長さんの打診に「これ以上耕作地を広げるのは、もう体力的に限界」という答えが返ってくるばかり、という・・・何とも哀しく、またある意味恐ろしいドキュメントでした。一消費者の私が、出来ることって何なんだろう。生産者の努力をきちんと受け止めて、応援団になっていくことしかないのでしょうか。二十年後の自分の食卓がどんなものになっているのか?大丈夫か?と思うと、暗澹たる思いになります。でも、暗い気持ちは、目の前の美味しい一皿に向かい合うときには、いったん脇に置いて、心行くまで食事を楽しむことが、豚さんに対しての礼儀かな、とも思うのですが・・・さて、今度はいつ、あのビストロに行こうかな。※検索してみたら、白金豚の生産者ブログを見つけました。食にまつわる、現場の声を色々と読むことが出来ます※【送料無料】白金豚・愛のミートパック(バラ500g) 特別扱品

2008.04.17

コメント(4)

-

「着物あとさき」を読んだ。

作家・幸田文の娘である著者、青木玉さんが、母の形見を通して、様々な着物まわりの事柄を書いた一冊。「芸術新潮」の連載をまとめたものだそうで、カラーの写真がふんだんに盛り込まれているのがうれしい限り。同じ著者による「幸田文の箪笥の引き出し」に連なる仕事なのだと思いますが、残念ながらこちらは未読。文庫版になっているそうなので、幸田文の小説「きもの」と併せて、ぜひ読まなければ!と思っています。エッセイというよりはルポルタージュ的な印象が強く、好奇心を大いに刺激されました。母が遺した着物や反物の数々。これを活かして着るために、仕立てたり染め替えたり手入れをする。時には年老いた自分に合うように、また時には、娘に譲るために若向きに・・・京都の悉皆屋さんを通じて行われた、これらの実体験を通して、着物にまつわる手仕事の現場でどのようなことが行われているか・・・絹を織る、染色する、色を抜く、洗う、湯のしする、等・・・読者の私たちも、著者と一緒になって、たくさんのことを知ることが出来ます。また、着る側が面倒がらず、品物を大事に着続けて馴染んでいくことの大切さ、着物だからこそ味わえる「布の終わりまで付き合う」ことの素晴らしさについても、考えさせられました。ともすれば、消費が美徳のように思われがちなこの世の中のシステムに、着物を作る側も着る側も、否応なく巻き込まれています。今の時代、そこで流されることなく、地に足のついた着物との付き合いをしていきたい。そこから見えてくるものは少なくないはずだと、改めて思ったのでした。着物あとさき心に留めておきたい文章をいくつか。「要求は最大、評価は最低というのが、この手の仕事につきものの危険である。頼む側は相手の技量と誠実を、頼まれる側は相手の好みと性格を同等に理解した上で成り立つ仕事である。」「どの作業も高温の薬液、吹き出す蒸気、熱風による乾燥等、厳しい作業の連続であり、少しの気の緩みが事故につながりかねない緊張を強いるものだ。絹とは驚くほど強靭な一面があることを知った。」「着物というものは着手に執着がなければ、通り一遍のものでしかない。母の一生の中でいろいろの着物が、その布に合った終わり方をしていった筈である。」「総てはやっと目に見えるほどの細い糸からはじまるのだ。そして名前も顔も知らない多くの人の手を経てのち、身近な人とのつながりによって着る人の身を包む。糸は様々に美しく変わりながら、数知れぬ思いをつなぎ止めて、思いもかけぬ楽しい話を語りかけてくれた。」

2008.04.15

コメント(6)

-

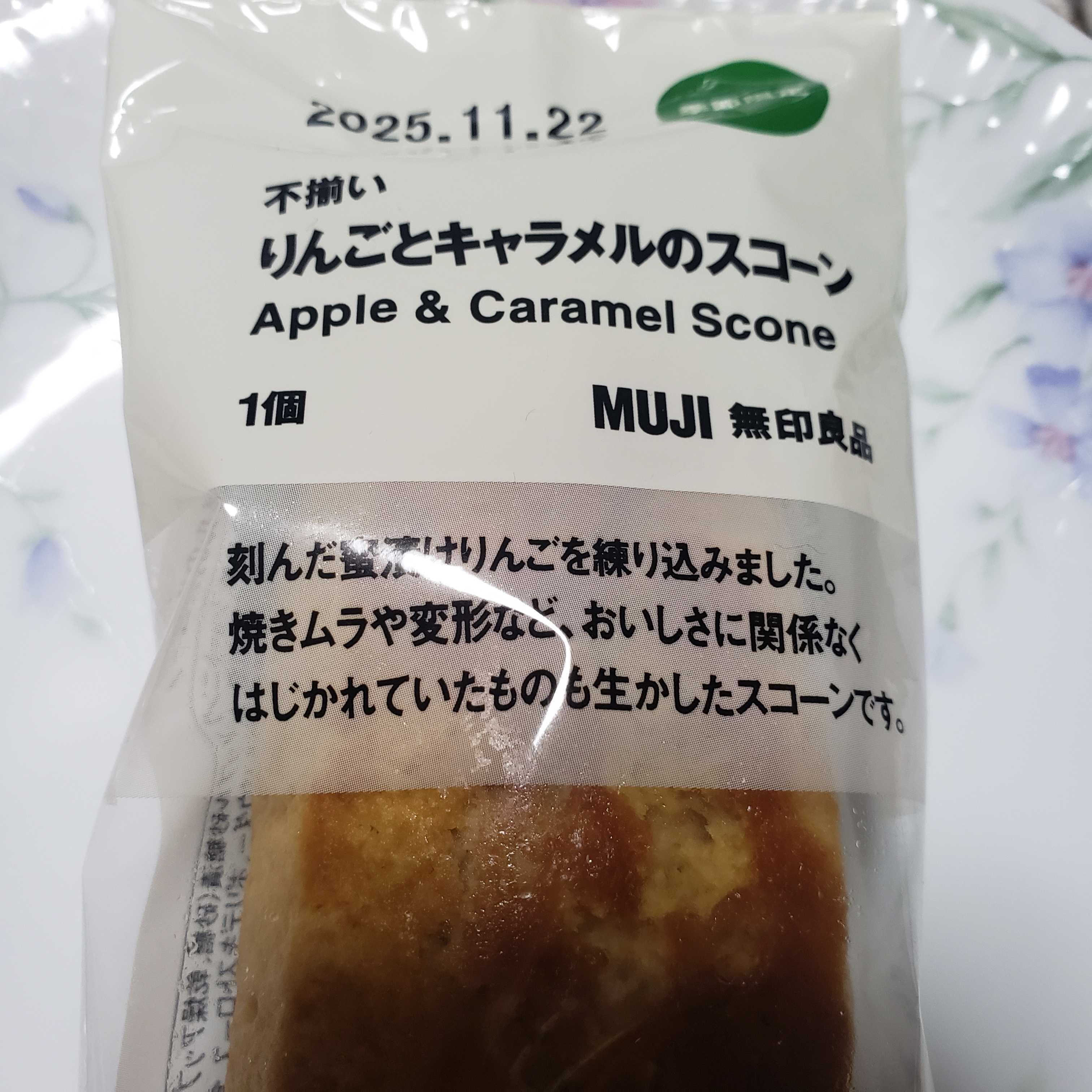

無印良品のボールペン

PCと携帯がどんなに便利になって普及しても、日常のどこかで「紙とペン」というのは必要になってくるものです。私の場合は、このブログの他に日記も書いているので(いわゆる『3年連用日記』をつけています)、書き心地のいい筆記具は、日課の必需品でもあります。特に好きなのはゲルインキのボールペンでして、永らくぺんてるの某銘柄を愛用していたのですが、ちょっと前から浮気して、無印良品の「ポリカーボネイト軸中性ゲルインキボールペン」0.5mmを使い始めました。ノック式になっていて、キャップを失くす心配がない上、ファミリーマートでいつでも買えて、お値段が100円。カラーバリエーションもあり、あ!もちろん書き味もバッチリ、紙なじみがいいのです。うれしいことづくめです。無印のステーショナリーって、実はこれまであまり使ったことがなかったのですが、これは個人的に大ヒットでした。【ちなみに、わが家の近所のファミマではこんな感じで売られてます】本当は、長い間使い込んだ万年筆などを愛用品と言ってみたい・・・なんて、俗っぽい憧れもない訳ではありませんが(笑)チープですぐに手が届くところに、“お気に入り”を見つけるのもうれしいものです。新しいペンを買った日は、誰かに手紙を書いてみたくなるのは、私だけでしょうか・・・【ファミマでは、今日はこんな雑誌も買ってしまいました。】もっと知らないと恥ずかしい!日本建築、デザインの基礎知識。(Part2)伊勢神宮、茶室、樂焼、数寄者・・・Q&Aで日本文化の基礎をおさらいできる、なぜか「きょうの猫村さん」の付録付の充実した一冊。Part1も欲しい!と思ってしまうほどの面白さでした。

2008.04.14

コメント(4)

-

「イン・アメリカ~三つの小さな願いごと」を観た。

土曜の夜の通例で、夜更かしするままに何となく、BSで見始めた映画でした。ピンと来なければ寝てしまおうと思っていたのだけれど、とんでもない!映画が終わるころにはティッシュの山が。一夜明けて今日は、泣き腫らした目で、人様には見せられない顔になってしまっています…公開後4、5年は経つ作品だと思いますが、確かアカデミー賞の候補になっていて、素っ気ないほどシンプルな、それゆえにストレートなタイトルが印象に残っていました。「In America」…文字通り、ある家族が、オンボロ車に乗ってアメリカへの国境を越える場面で、映画が始まります。10歳と4歳の姉妹と、その父母の4人家族。故郷のアイルランドから、摩天楼がきらめくニューヨークへ…俳優志望の父と、その夢を支える母、そして幼い姉妹の生活は、文字通り「ゼロからの出発」。最底辺の人々が暮らすボロアパートに居を構えた彼らの姿は、大都会の中ではあまりにも弱く、小さく見えて、いつか、現実の厳しさがその絆を奪ってしまうのでは…と、ハラハラしてしまうほど。そして、この貧しくも愛情で結ばれた家族には、末の男の子の死という辛い過去が、暗い影を落としていた…邦題のサブタイトルとして掲げられている「三つの小さな願いごと」というのは、この、フランキーという弟の思い出に端を発し、映画の語り手である長女にとって、重要な意味を持つキーワードなのです。この「願いごと」が本当に、一家の物語に巧みに盛り込まれていて、彼女のナレーションの最後の最後の一言にはもう、「やられたーっ!」という感じでした。「痛み」を共有することは、喜びを分かち合うことの何倍も、何十倍も難しい。この映画の中心には、主人公一家の背負った、心の傷という重荷が据えられています。傷の痛みを、すぐ隣にいる人に理解してもらうこと(あるいは、隣の人の痛みを理解すること)は、こんなにも困難で、苦しい…それは、愛情の有無とか、過ごした年月の長短とは関係ないこと。むしろ、愛があるからこそ、自分の苦しさを安易に背負わせられない、と思ってしまう。それが一層、辛さを増してしまう。そういう体験は、レベルの違いはあれど、生きていれば誰にでも思い当たることだと思うのです。私も例外ではありません。この映画を観ていて、強く胸を揺さぶられたのは、主人公一家がそれぞれに、こういう苦しみと向かい合いながら生きていく姿。そして、苦しみの先に待っていたものの、かけがえのない輝きでした。映画の終盤に出てきた献辞や、クレジットを見て、もしかして…?と思ったのですが、調べたらやはりこの映画は、アイルランド出身のシェリダン監督が、2人の娘とともにアメリカへ移住した時の実体験を基に作ったものだそうです。(脚本に、二人のお嬢さんが共同でクレジットされています)上手くいかない父のオーディション、熱帯夜に、皆で映画館に観にいく「E.T.」、ボロアパートの奇妙な住人との出会い…そんな日々の出来事の積み重ねから、やがて家族に訪れる転機。大袈裟に言えば、人生を歩くことに疲れてしまったような時、もう一度この物語を観直したいと、そんな風に思った素晴らしい映画でした。イン・アメリカ/三つの小さな願いごと

2008.04.13

コメント(2)

-

ニュースの現場

友人と会う約束があり、久しぶりに大阪へ出かけてきました。ちょうど、この日の新聞やニュースで、道頓堀のシンボル、“大阪名物くいだおれ”の閉店が話題になったばかり。・・・という訳で、記念に1枚、パチリ。同じような人が多く集まっていて、テレビカメラも2台ほど来ていましたよ。せっかくだから、入ったことないけど記念に何か食べてみる?と言っていたのに、おしゃべりしながら歩くうち、そんなことをすっかり忘れて、法善寺横丁のお好み焼き屋に落ち着いてしまったのでした。う~ん・・・閉店の理由はさもありなんという感じかも?ごめんね、と帰り道、律儀に太鼓をたたき続けるくいだおれ太郎さんに、心の中で手を合わせた次第です。(“くいだおれ”が飲食店の名前ということ、かつては知りませんでした。会見されていた社長さんも女将さんも、温かい人柄があふれていて、どこぞの“ささやき女将”とは一味違いますね。やっぱり、閉店までに一度は食事に行こうかな)。買い物に行った難波の無印良品で見つけた、ちょっと面白いモノ。一見、入浴剤??と思ってしまったのですが、パスタを茹でるとき専用の塩のタブレットでした。パスタを茹でるときの塩の量って、加減が実はよくわかっていなかったりしますが、これならお鍋にポン!というわけです。本場イタリア産だそうで、発想がユニークですよね。

2008.04.10

コメント(9)

-

「ちりとてちん」のない一週間

新年度を迎えて心機一転したわけでもないのに、ここ数日、妙に家事の能率が上がったような気がする。・・・はて、急に主婦業のスキルが向上した訳でもないのに?と考えてみたら、何のことはない、「ちりとてちん」が先週末で終わっただけのことでした。確かに、今までは朝の貴重な15分(時にはBS放送も含め30分!)、じーっとテレビの前に座っていた訳ですから。その上、涙を拭くのにまた時間を取られたりして(笑)半年間、本当に夢中になってしまったドラマゆえ、未だに、NHKちりとてちん公式サイトの「メモリアル」と題された写真集を見ているだけで、じわぁっと鼻の奥が熱くなってしまいます。キャストの熱演や凝りに凝ったセット・小道具も好きだったけれど、やっぱりこのドラマに関しては“脚本に魅せられた”、これに尽きます。巧妙な筋書きの伏線や、落語からの見事な本歌取り・・・注意深く見れば見るほど、様々な発見が出来るというのは、作り手にとってはある意味過酷な、でも観る側にとってはすごく贅沢なことだったと思います。でも、それゆえに、最後の最後で「あぁぁ~、これはもったいない・・・」と思ってしまったことも事実。※以降、ドラマを観ていない方、いつかDVDで観てみようと思われている方には、訳がわからないorネタバレの嵐の記述となりますので、ご留意ください※ちりとてちん 完全版 DVD-BOX 1 苦あれば落語ありそう、ラスト二話の急展開、若狭の「落語家やめます」という選択。「ちりとてちん」関連のネットの掲示板も、賛否両論の真っ二つ、大論争になっていました。このドラマ、私は観ていて「こっちの人の気持ちもわかるし、そっちの人の気持ちもわかるし、でもどうしてそれが、お互い傷つけたり傷つけられたりしちゃうんだろうねえ」・・・と、何度もそういう思いを抱かされました。それが切なくて、だからこそ、双方の思いが通じた時には感動して。家族や師弟や友人、様々な人間関係の中で生じる悩みを描きながら、単純な善玉と悪玉との二項対立にしない。そんな細やかな脚本が、突拍子もない笑える展開の中で、確かなリアルさを見る側に伝えていたと思うのです。だから、若狭塗り箸になぞらえて繰り返し語られた名セリフ「悩んだことも、落ち込んだことも、いつかきれいな模様になって出てくる」というのが、すごく真実味を帯びて伝わってきたんだと・・・でも、この脚本家さん、どうも主人公の喜代美=徒然亭若狭に関しては、その心情描写がすごく大雑把に飛躍する時があって、「何でそういう行動(発言)に?!」と目が点になったこともしばしば。それが、最後の最後でまた出てしまったか・・・という意味での、先述の「もったいない!」でした。私自身は、スポットライトを「当てる側」にいて、「浴びる側」に根深いコンプレックスを抱き続けた喜代美が、紆余曲折を経て「浴びる側」に立てました・・・めでたしめでたし、という展開で終わるのは、朝ドラの“お決まりのパターン”を続々打ち破ったこのドラマには似合わないようにも思っていました。“徒然亭の落語を、師匠の落語を受け継いでいきたい”若狭が、いつもいつも口にしていたその思いは、高座に立つことを辞めても、草々のおかみさん業、またひぐらし亭という常打ち小屋の管理(ひぐらし亭の席亭ってそういえば誰なんでしょう?草々夫妻は住込みの管理人なのでしょうか、その辺りのこともよくわかりません)に「職種変更」することで持続されていくんだな、と感じました。草若師匠は、一人の落語家としての若狭を大きくしようと、創作落語というヒントを遺してくれた。けれど、彼女は最後には、若狭個人の存在よりも、徒然亭や上方落語の伝統そのものを大きくしていく道を選んだ・・・のかな?と。この辺りは、最終週の土曜日、6話分をBSで一挙に見てみて、改めて感じたことなんですが。(朝の放送を細切れに見ていた時は、正直あっけに取られるばかりでした)縁の下の力持ちになって、大好きな落語の世界を支えて行くという、若狭の決意。これを「お母ちゃんみたいになりたい」という、言うなればこのドラマの最大の伏線回収のセリフに込めてしまったこと。そして、怒涛の勢いで、彼女の出産シーンでドラマを終えてしまったことで、専業主婦礼賛とか、少子化対策の国策ドラマとか、いったいどこをどう見たらそんな感想になるの??と驚いてしまうような言葉が掲示板に並ぶ事態になってしまったのは、もう本当に残念でした。元から落語が好きで「ちりとてちん」を楽しんでいた方にとっては、落語家としての修業を結果的に投げ打ってしまったことは、やっぱり面白くないというか、落語への冒涜のようにも取れる展開でしょうね。落語は、一人でやるものじゃない。落語家は、長い間受け継がれてきた、伝統という大きな流れの中にいる。・・・そういう素敵なセリフだって数々出てきたのだから、高座でのいきなりの引退宣言というのはどうにも受け入れがたいなぁ、と、その後のお母ちゃんへの“謝罪と感謝”のシーンでは号泣してしまっただけに、私も、今もって複雑な思いなのです。まぁ、それだけ、一日15分のドラマに元気や感動をもらって、強い思い入れを持っていたということですね。受信料の払い甲斐を感じた半年間であったことは、確かです(笑)若狭塗箸、小浜という街、そして何より上方落語。ドラマが終わってしまっても、色々な興味の対象を残してくれて、これからも私の中で様々な「ちりとてちん効果」が生まれるような気がすることは、素直に喜びたいと思うのでした。【そういえばもう一つ、素晴らしいサントラもドラマの魅力を支えてました】ちりとてちん オリジナル・サウンドトラック

2008.04.07

コメント(6)

-

春を味わうつくし料理

ぽかぽか陽気の午後、友達に誘われて、お花見を兼ねてウォーキングしてきました。彼女の家は、市内の新興住宅地にあり、山を切り崩して宅地造成された名残がまだ残っていて、自然に囲まれています。会話の中で、この時期は散歩の途中で、ゼンマイやつくしが採れるというのを聞いて、それは耳寄りな話!と、せがんで彼女の『穴場スポット』(笑)まで案内してもらいました。友達は犬を飼っているので、逆に「近隣の犬の散歩コースから外れたところ」を選ぶとのこと。それにしても、土筆とかいてつくし、と読む、この文字のなんと上手に当ててあることでしょう。たんぽぽや野生のすみれが咲く中にまじり、わーっ!と声をあげてしまうくらい、道端にたくさんのつくしが、可愛い穂先を突き出していました。【帰宅後、新聞紙の上に広げてみた収穫です】 ハカマの掃除には小一時間かかり、指先はアクで真っ黒に染まってしまいましたが、何というか、狩猟本能(笑)を刺激され、時間を忘れて夢中になってしまった一時でした。手つかずの自然が残っていない都会で生まれ育った私には、子どものころにこういうことをした経験がありません。免疫がないせいか、いい歳をして大喜びではしゃいでしまうのでした。 友達に教わったレシピで、つくしの油炒めを作って美味しくいただきました。材料: つくし (はかまを取る。私は頭も取ってしまいますがこれはお好みで) ごま油、砂糖、みりん、めんつゆ 卵<レシピ>つくしは熱湯でさっと塩茹でして、冷水にしばらくさらした後、ザルにあけて水気を切っておく。フライパンにごま油を熱し、つくしを炒め、砂糖・みりん・めんつゆで、甘めのキンピラ炒めにする。仕上げに、めんつゆ少々を加えて溶いた卵を回しかけ、卵とじにして完成。筍にしてもつくしにしても、春ならではの美味しさを味わうには「アクとの戦い」が必須となります。やっぱり面倒ですけど、丁寧に下ごしらえをした末にいただく“旬の味”には、手間をかけただけの価値があるんですよね。東京に住んでいた頃には知らなかった美味しさを、今しみじみと楽しんでいます。※追記※石井桃子さんが101歳で永眠されました。私に“本を通して自分の世界を広げる”ことを教えてくださった、恩人のうちのお一人でした。感謝とともにご冥福をお祈りしています。これからの子どもたちにも、石井さんの遺した仕事の数々はずっと受け継がれていってほしいです。

2008.04.06

コメント(4)

-

お花見わんこ

今週に入って、家の周辺の桜も次々と花盛りになりました。今日はお昼過ぎから、ご近所のお花見スポットには場所取りのブルーシートがお目見えしていました。私もお財布に加えてデジカメをマイバッグに入れ、買い物へ行く途中の土手の道で、満開の桜並木を写してみました。ずっと晴れ続きで、川の水量はすっかり減っています。家に帰った後、データをPCに落として見ていたら、岸辺の花々の向こうに、水辺を歩く白い犬がいたことに気づきました。この写真だと、桜にはソッポを向いているような風情ですが・・・ちょっと、ソフトバンクの携帯CMに出ている「お父さん」のようにも見えます。人も動物も、生きものが外に出かけたくなる季節がやってきましたね。

2008.04.04

コメント(10)

-

「マイ・ブルーベリー・ナイツ」を観た。

恋人の心変わりで、手痛い失恋をしたエリザベス。未練を断ち切れず、元恋人の家の、通りをはさんだ向かいにあるカフェに出入りするようになる。彼女を受け止め、ブルーベリーパイを用意して話をしてくれるオーナー、ジェレミーに、徐々に心の傷を慰められていくエリザベス。二人の間に流れる親密な空気。しかし、どうしても終わった恋を断ち切れない彼女が、突然とった行動は・・・ウォン・カーウァイ監督が、初めて英語圏に進出し、ハリウッド俳優を起用して撮りあげた最新作は、トニー・レオンもチャイナドレスも出てこないけれど、まぎれもない「ウォン・カーウァイ印」の映画でした。監督自身が、過去の自作を引用し、そのエッセンスを抽出して、自らの映画づくりをプレゼンしてみせたかのような。劇中、私の大好きな「花様年華」の映画音楽(というか、元々は鈴木清順監督の映画「夢二」のテーマ曲)まで流れてきたのには、さすがにビックリしてしまいました。そんな訳で、基本的にこの監督の映画のファンである私などは、鑑賞中からただうれしくて、またもやお気に入りのカーウァイ作品が増えた!という感想です。どんなに辛い失恋でも、それを甘いブルーベリー・パイで慰めてくれるのがジュード・ロウだったら、私だったら二秒で方向転換しちゃいそうだゾ、という思いはありましたが(笑)演技初挑戦のノラ・ジョーンズ扮する主人公、エリザベスは、二秒どころか、長い長い旅に出る決心をするのでした。映画の舞台はここからニューヨークを離れて、以降、エリザベスが旅の途上で経験した出来事が描かれていきます。デイヴィッド・ストラザーンを始め、オスカー候補の実力派俳優を揃えた、各地のエピソードはどれも印象的。心のどこかが死んで、空っぽになってしまった人物を演じることは、心が満たされている人を演じるより何倍も難しいことだと思うのです。その点、どのキャストも見事だと思いました。レイチェル・ワイズもナタリー・ポートマンも、本当にきれいだったし。自分の旅(=この映画)では主人公だけれど、各々の場面では、エリザベスは出会った人々の人生の脇役であり、傍観者であり。本来、俳優ではないノラ・ジョーンズの素朴な佇まいが、かえってこの“受け”の演技をリアルに見せているようです。そして、そのノラが本業の歌も披露している、サントラはとにかくかっこいい!クレジットを見たらライ・クーダーの名前を見つけ、さすが、と納得。渋くて、大人っぽい心地よさは、スタイリッシュな映像をより魅力的にしていました。小洒落たカフェやバーで、片隅のモニターでエンドレスに流すのにはおあつらえむきかも。でも、ただのおしゃれ映画というのではなく、そこには“人と人のつながり”というものの確かな描写が息づいていて。自分の足で人生に立ち向かったことで多くを学ぶ、エリザベスのリセットと再生の物語は清々しく、カーウァイ作品には珍しく(?)心がスーっとした映画でした。マイ・ブルーベリー・ナイツ オリジナル・サウンドトラック

2008.04.03

コメント(0)

-

細雪とおはんと犬神家

週末に、着付け教室のお仲間同士で出かけた際、並んで歩きながら、誰からともなく「今日は“細雪ごっこ”だよね」という声があがって、皆で笑いました。桜の季節を迎え、着物姿でお花見を楽しまれる方もいらっしゃることと思います。おそらく、日本中の桜の下で“細雪ごっこ”という言葉が交わされているのではないでしょうか。満開の桜と、それに負けず美しい色とりどりの着物。市川昆監督の映画“細雪”の蒔岡シスターズは、着物好きなら憧れずにはいられない存在。そもそも谷崎潤一郎の原作自体が、戦時の不自由な中、まるで作家が自らを慰めるように、手に入らなくなったきれいだったもの美味しかったものを、一つひとつ思い出しているような小説ですから、ディテールに凝る市川映画のテイストにはすごくはまっているのだと、見直すたびに思います。週明けのテレビの芸能ニュースで、市川監督を送る会が催され、石坂浩二が涙ながらに弔辞を読み上げる模様を見ました。私は、実は市川監督の映画をそんなに多くは観ていないのですが、日本映画の中でも大好きで、繰り返し観て飽きない作品の中に「細雪」や「おはん」や「金田一耕助シリーズ」があります。没後、BSで組まれた追悼特集で、上記の作品をまたしみじみと見直した訳ですが、改めて「映像美の巨匠」と言う言葉に嘘はない、と実感しました。昔は、ちょっとやり過ぎなんじゃないかと感じた映像上の演出。ですが、何度も観ているうちに、登場人物の心象風景や、映画の中で起こっていること、その場の質感のようなものを、「画面を造りこむ」ことで表現した職人芸なのだと、唸らされます。生家は没落し、時代は戦争に向かっているのに、いつまでも浮世離れしている蒔岡家の姉妹。欲得やしがらみにまみれた日常を生きる人々から離れ、一人、違う次元の彼岸に行ってしまったようなおはんさん。亡くなった父親の想念に囚われ、自分を失っていく松子奥さま・・・どの人々も印象的で、それは俳優陣の演技そのものよりも、凝ったライティングやソフトフォーカスといった映像のなせる業のように思えてならないのでした。まあ、私がタイトルに挙げた映画のファンなのは、要するにあの頃の石坂浩二が好きだってことでは?という話もありますが(笑)「細雪」の三つ揃いのスーツ姿や、「おはん」のやさしいダメ男、今から20年前の石坂浩二には“日本のトニー・レオン”と呼びたくなるような風情があると思うのです・・・・・・で、「細雪」の中で石坂浩二演じる次女の夫は、百貨店の呉服部長さんという設定なんですね。あのやわらかい声で“とてもお似合いです”なんて言われたら、私なんて次々財布の紐を緩めてしまいそうです・・・

2008.04.01

コメント(4)

全16件 (16件中 1-16件目)

1