2013年07月の記事

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

内部告発者のマニング特技兵に有罪判決が出たが、問題の情報は情報機関レベルのものでなく、米支配層は自国民や世界の庶民に自分たちの正体がばれることを恐れている

アメリカ軍が非武装の住民やジャーナリストを虐殺する映像や外交文書をWikiLeaksを介して公表したブラドリー・マニング特技兵に対し、アメリカの軍事法廷は有罪の判決を言い渡した。現段階では、どの程度の刑が言い渡されるかは不明だが、どのような刑にしろ、バラク・オバマ政権は全世界から非難の声を浴びることになるだろう。今後、より秘密性の高い情報を外部に流す人物が出ないように、厳罰で臨みたいところあろうが、その反動もあるということだ。 NSAによる監視活動を内部告発したエドワード・スノーデンの場合にも言えるが、公表した情報は国から見れば、大した秘密ではない。スノーデンについてロシア政府は既知の情報だとしているが、これは本当だろう。各国の情報機関が探っているのは、遙か深部に隠された情報だ。 マニングの判決に合わせてアメリカ政府は電話の盗聴プログラムに関する情報を公表したようだが、「ダメージ・コントロール」にもなっていない。同じ日にガーディアン紙でグレン・グリーンワルド(スノーデンから情報を提供されたジャーナリスト)は、NSAのXKeyscoreというシステムの存在を明らかにした。これを使い、インターネット上でユーザーが行うほとんどの情報を集めているのだという。 ただ、具体的な名称は別にして、こうしたことが行われていることは知られていた。1976年にイギリスの電子情報機関GCHQの存在を明らかにしたダンカン・キャンベルは1979年にイギリス政府の電話盗聴に関する記事を書き、1988年にはECHELONの存在も指摘している。 1970年代にアメリカでは不特定多数の人、物、資金などの動きを追跡して情報を収集し、分析できるPROMISというシステムが開発されている。このシステムが優秀だということは、法務総合研究所が1979年と80年に「研究部資料」として紹介していることでもわかる。このとき、駐米日本大使館の一等書記官だったのが原田明夫であり、その下で動いていたのが敷田稔。原田は「組織的犯罪対策法(盗聴法)」の法制化を進めた人物だ。 キャンベルがECHELONの存在を明らかにした1988年、アメリカではワシントン破産裁判所で、司法省がPROMISを開発会社から横領したという判決が出ている。この裁判でアメリカの情報収集が注目され、大きな問題になっていく。もっとも、日本のマスコミや「市民運動」の活動家は興味がなかったようだが。 それはともかく、「スパイ防止法」にしろ、「秘密保全法案」にしろ、取り締まりの対象になるのは国民に権力犯罪を知らせようとする内部告発者。支配層が最も恐れているのは自分たちの正体が庶民にばれることだ。日本も例外ではない。

2013.07.31

-

JPモルガンなど巨大金融機関の相場操縦が問題になっているが、これはあらゆるマーケットで行われていることで、NSA系企業の関与も噂され、日本政府も関係している疑い

アメリカの連邦エネルギー規制委員会は、JPモルガンが2010年から11年にかけてカリフォルニアや中西部で電力価格を不正な手段で操作していたと非難している。2001年、あの9/11の直前に破綻した「ジョージ・W・ブッシュの財布」、エンロンと似たことをしていたようだ。 勿論、こうした相場操縦は広く行われ、電力価格のケースは氷山の一角に過ぎないと信じられている。石油、金、銀をはじめ、商品市場やデリバティブの相場操縦も以前から指摘されていた。不動産相場を操作したサブプライムローンの破綻、LIBOR(ロンドン銀行間取引金利)が不正に操作されていた事件も記憶に新しい。 JPモルガンは商品現物取引から撤退、モルガン・スタンレーやゴールドマン・サックスは商品部門の売却や縮小を検討しているそうだが、そんな取引を続けられるような状況ではないのだろう。何しろ不正行為が発覚、制裁金も支払わなければならない身だ。 巨大銀行は破綻した際、アメリカでは、巨大銀行のひとつ、ゴールドマン・サックス出身の財務長官が中心になって銀行を救済、つけは庶民にまわされた。その銀行が「いかさま博打」で儲けていたことが明らかにされた、というより再確認されたわけだ。何しろ、1929年に株式相場が大暴落した際にも問題になっている。 おそらく「相場」と呼べる世界では、どこでも操作/操縦はあるだろう(つまり市場原理主義は現実と無縁のカルトにすぎないということ)が、さまざまな取引の基礎になる通貨取引の操作は特に重要だ。そうした最中、日本政府は「大胆な金融緩和」とか、「異次元の緩和」とやらを実施した。現在の経済構造を考えれば、資金は投機市場へ流れる、つまり巨大銀行を助けることになる。 こうした日本の政策に対し、国外から為替操作をしていると批判もされたが、そうした意見の背景には、巨大銀行による相場操縦に対する批判が噴出し始めていたということがある。逆に言うと、そうした状況下で日本政府は「異次元の緩和」を断行したのである。これは日本発の政策なのだろうか? 以前にも書いたことだが、こうした相場操縦にブーズ・アレン・ハミルトン、NSAの仕事をしていた会社も関係しているという噂がある。アメリカの一部支配層は情報機関を使い、不正な手段で金を稼いできた疑いがあるということだ。アメリカ政府がエドワード・スノーデンを執拗に追いかける理由のひとつはここにあるのかもしれない。

2013.07.30

-

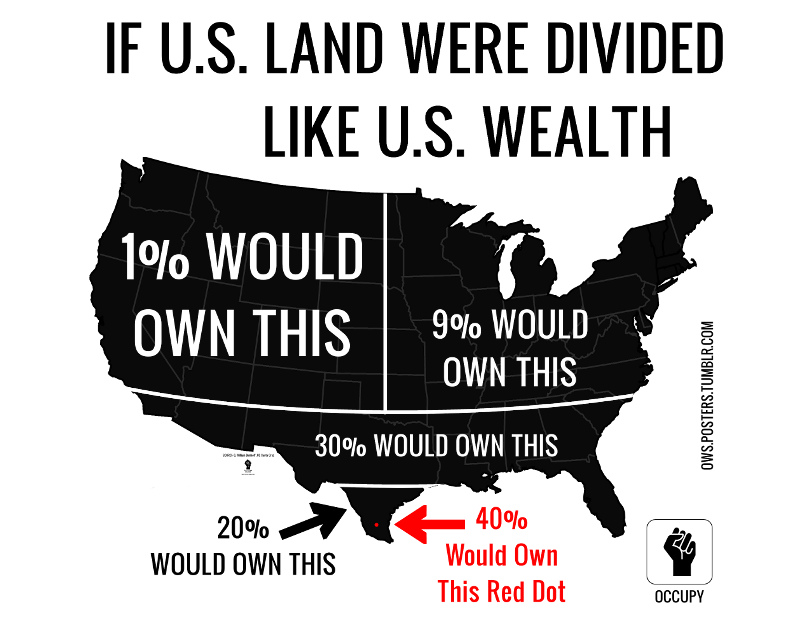

富の集中が進む米国では5人のうち4人が人生の中で、貧困など経済的な苦境に直面するというが、自由主義経済と決別しないかぎり、庶民を取り巻く状況は悪化するのみ

アメリカでは5人のおとなのうち、人生のどの時点かで、4人が失業、貧困の瀬戸際、あるいは生活保護を受けるような状況に追い詰められるという。ワシントン大学のマーク・ランク教授の調査に基づく数字だ。「1%」と「99%」という表現がよく使われるが、決して大げさではない。アメリカの悪夢が始まっている。 1933年にアメリカ大統領となったフランクリン・ルーズベルトはニューディール政策を掲げ、巨大企業の活動を規制して労働者の権利を認めようとしていたが、彼を中心とするグループは彼が1945年4月に急死してから急速に力を失い、大企業を拘束していた規制は緩和され、労働者は権利を奪われていく。その最終段階が「新自由主義経済」であり、総仕上げがTPP。 この「理論」に基づく政策は基本的に富を一部に集中させることになり、「カネ余り」と貧困化を同時に推進する。「弱者にも配慮を」などというコメントも見かけるが、脳天気にもほどがある。 昔から日本では「カネは三欠くに溜まる」とか、「金持と灰吹(はいふき)は溜るほど汚い」と言われる。「三欠く」とは、義理、人情、交際の三つをおろそかにするということで、そうしないとカネは溜まらないものだというわけだ。ちなみに、この「義理」は物事の正しい道筋、守るべき道理といった意味。 実際、世界の富豪を見ると、過去にろくなことはしていない。19世紀のアメリカには不公正な手段で先住民や国民の財産を手に入れ、巨万の富を築いた「泥棒男爵」がいたが、その前、11世紀には「十字軍」という強盗団を編成して中東や北アフリカを荒らし回りはじめ、富と知識を盗んでいる。これがなければルネッサンスもなかっただろう。 16世紀にはエルナン・コルテスが武力でアステカ王国(現在のメキシコ周辺)を滅ぼして莫大な金銀を奪い、インカ帝国(現在のペルー周辺)ではフランシスコ・ピサロが金、銀、エメラルドなどを略奪しながら侵略を続けた。南米ボリビアのポトシ銀山で採掘された銀はヨーロッパへ持ち去られ、一部の人間に巨万の富をもたらした。そのほか、アフリカの資源を奪い、インドや中国を侵略した。 アメリカ海兵隊のスメドリー・バトラー少将は戦争を犯罪行為、ようするに押し込み強盗に例えたが、まさにその通り。最近、戦争は国の資産を巨大企業へ流すポンプでもある。

2013.07.29

-

エジプトで親ムルシ派に軍側が発砲、多くの死傷者が出ているようだが、こうした事態になった原因はムルシ政権の独裁的姿勢と反ムルシ派弾圧で、両者とも背後には米国

エジプトでムスリム同胞団を支持母体とするハメド・ムルシの支持者に対し、治安部隊はゴム弾や催涙弾だけでなく実弾を発射し、多くの死傷者が出たようだ。あのアル・ジャジーラは、健康省の情報として60名、同胞団側の主張として120名という死者数を示し、欧米のメディアは120名という数字を前面に出している。 これだけ軍側が強硬な大きな理由は3つ考えられる。国内的にはムスリム同胞団によって自分たちの利権が脅かされているということであり、国際的にはアメリカ政府の容認、あるいは指令があるということ、そしてカタールの首長交代である。 ムルシ政権が誕生する背景にもアメリカが存在していた。そもそもムルシも自分をアメリカ政府の手先だと自覚していた人物。その関係を過信、自分たちの暴走も許され、クーデターはアメリカ政府が許さないと思い込んでいたようだ。 ムルシは1982年に南カリフォルニア大学で材料科学の博士号を取得、82年から85年までカリフォルニア州立大学で助教授を務めた後、航空宇宙局(NASA)でエンジニアとして働いた経験がある。 ただ、このムルシを排除した軍最高評議会のアブデル・ファター・エル・シーシ議長もアメリカの手駒で、1992年にイギリスの統合指揮幕僚大学で学んだ後、また2006年にはアメリカの陸軍大学に留学した経験がある。 アメリカとムスリム同胞団との関係を象徴する人物がヒラリー・クリントンの側近だったヒューマ・アベディン。母親のサレハはムスリム同胞団の女性部門を指導している人物で、夫は親シオニスト派のアンソニー・ウィーナー元下院議員。セックス・スキャンダルで2011年に議員を辞職し、現在はニューヨーク市長選を目指して活動しているようだが、最近も女性関係のスキャンダルで話題になっている。 軍が動く直前、エジプトでは反ムルシの抗議活動が活発化した。ムルシ大統領が自分の権力を無制限に拡大したことが切っ掛けで始まったが、その前からキリスト教徒など少数派が襲撃される事件が続発していたと報告されている。 こうした抗議活動では、デモの参加者が掲げたバナーやプラカードに汎アラブ主義、ナショナリズム、社会主義などを支持するフレーズが書かれていたようで、反米/親露的な空気も広がっていた。こうした運動がムルシ政権を倒したなら、反米的な政権が誕生する可能性があり、ガマール・アブドゥン・ナセルが急死してから封印状態だったアラブ・ナショナリズムが復活することも軍やアメリカ政府は懸念しただろう。 もうひとつ、注目されているのがカタール。6月下旬に首長がハマド・ビン・ハリーファ・アールサーニーから息子のタミーム・ビン・ハマド・アールサーニーへ交代になったのである。前首長時代、カタールは「アラブの春」の背後で暗躍、自国のメディア、アル・ジャジーラをプロパガンダの道具として使い、体制転覆を仕掛けていた。 カタールはエジプトのムルシとは密接につながり、中東/北アフリカのイスラム武装勢力を動かしていた黒幕とも言われているのだが、その背景にはムスリム同胞団の精神的な指導者、ユスフ・アルカラダウィが数十年間、ドーハ(カタールの首都)に住み、活動の拠点視してきたということもある。そのカタールで首長が交代したことも、ムルシには痛かっただろうが、この首長交代もアメリカ政府の意思が影響していた可能性がある。 かつて、アメリカの支配層は手駒だったはずのタリバンをコントロールできなくなったという経験もある。ムルシも同じようにコントロール不能になったのかもしれないが、エジプト軍もアメリカに忠誠を誓っているとは言いがたい。アメリカの軍事援助も30年の間増えていないようで、影響力の低下は否めない。アメリカ国防総省はエジプトへのF-16供与を延期したようだが、これも、そうした微妙な関係が影響しているのだろう。 似た構図がトルコでも当てはまる。

2013.07.28

-

60年前の7月27日に朝鮮戦争の休戦協定が成立したが、この戦争には日本人も参加、米国は中国の軍事的な制圧を目指していた可能性が高く、ベトナム戦争とのつながりも

60年前の7月27日、朝鮮戦争の休戦協定が成立した。戦争が勃発したのは1950年6月25日。当初は朝鮮軍が圧倒的に優勢で、国連軍(事実上のアメリカ軍)は釜山まで追い詰められている。アメリカ軍が山岳地帯の戦いに不慣れだったことが劣勢になった大きな理由で、旧日本軍の将校がアドバイスのために合流したとする関係者もいる。同年9月に仁川上陸作戦を成功させてから反撃を開始した。 第2次世界大戦で敗北した日本だが、軍の将校や特務機関(情報機関)員の一部はアメリカや台湾の軍や機関と結びついて活動する。日本を占領していたGHQ/SCAPにも少なからぬ日本人が協力、有末精三陸軍中将、河辺虎四郎陸軍中将、辰巳栄一陸軍中将、服部卓四郎陸軍大佐、中村勝平海軍少将、大前敏一海軍大佐らは特に有名。いわゆる「KATO機関」だ。 台湾との関係では岡村寧次大将が知られている。最初に接近してきたのは台湾側。岡村も1949年1月、共産党軍が来る前に帰国、GHQ/SCAPの保護下に入っている。4月になると蒋介石が密使を派遣、岡村のほか富田直亮少将と会談し、「台湾義勇軍」を編成することで合意した。この「義勇軍」は富田少将が「白鴻亮」の名前で指揮することになり、「白団」と呼ばれるようになる。 この白団は1950年初頭に台湾へ渡るが、このグループに協力していた軍人もいた。例えば、陸軍の服部卓四郎大佐、西浦進大佐、堀場一雄大佐、あるいは海軍の及川古四郎大将や大前敏一大佐たちだ。服部大佐と大前大佐はKATO機関のメンバーで、GHQ/SCAPの中でも情報部門、G2を統括していたチャールズ・ウィロビー部長に近い。なお、白団メンバーのうち23名が後に自衛隊へ入ったという。 ところで、日本では、北からの攻撃で朝鮮戦争が始まったことになっている。おそらく「右」も「左」もそう信じている、あるいはそのように振る舞っている。が、日本以外では、単なる「公式見解」にすぎない。 1950年6月25日より前から38度線の付近では1日に何度も軍事衝突が起こっていて、緊張は極度に高まっていた。元特務機関員の中島辰次郎によると、「開戦」の数カ月前からアメリカ側の命令で秘密工作を始めている。北への帰順兵を装って内部に入り込み、将校を殺害するという工作を繰り返していたという。「開戦」の2日前から、韓国空軍は北側を空爆、地上軍は海州(ヘジュ)を占領している。 また、その当時、ダグラス・マッカーサーに同行して日本にいた歴史家のジョン・ガンサーによると、半島からマッカーサーに入った最初の電話連絡は「韓国軍が北を攻撃した」というものだった。 朝鮮戦争でもカーチス・ルメイが登場、大規模な空爆を実施している。日本で非武装の住民を焼き尽くす作戦を展開した軍人で、後にジョン・F・ケネディ大統領と衝突する人物だ。アメリカ軍の空爆でで朝鮮の78都市と数千の村が破壊され、ルメイ自身の話では、3年間に人口の20%にあたる人を殺したという。この記憶は今でも朝鮮国民の記憶に残っていることだろう。 中島は朝鮮での工作を始める直前、中国で共産党幹部の暗殺計画に参加していたと語っている。アメリカが支援していた国民党軍の敗北が見えてきたことから、共産党幹部を暗殺し、混乱の中、偽装帰順させていた部隊を蜂起させるというプランだったようだが、途中で計画が露見、中止になっていた。 朝鮮戦争の勃発にタイミングを合わせるようにして国民党軍がCIAの軍事顧問団とともに中国領内に侵入し、一時は片馬(ケンマ)を占領したが、結局、追い出されている。翌年の8月にも国民党軍は中国に侵攻するが、これも失敗に終わった。 朝鮮戦争が休戦になると国民党軍は東南アジアへ移動した。アメリカでは1954年1月、ジョン・フォスター・ダレス国務長官がベトナムでのゲリラ戦を準備するようにNSC(国家安全保障会議)で提案し、ベトナム戦争につながる。アメリカの動きを見ると、朝鮮戦争とベトナム戦争は一体のものであり、そのターゲットは中国だと言わざるをえない。中国を武力で制圧するという戦略を放棄した時点で、ベトナム戦争を続ける意味もなくなったはずだ。 1972年2月にリチャード・ニクソン大統領が中国を訪問、1973年1月にアメリカとベトナムとの間で和平協定が成立している。

2013.07.27

-

TPP交渉へ参加するのに先立ち、鶴岡首席交渉官は秘密保持契約に署名したというが、その秘密性にこそTPPの反民主主義的な性格が表れ、国内では秘密保全法案も提出へ

TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)の交渉に入るため、鶴岡公二首席交渉官が秘密保持契約の書面に署名、安倍晋三政権は日本の主権を放棄する作業を本格化させた。社会のあり方を決める重大な交渉を一部の人びと、つまり巨大な多国籍企業や富裕層の代理人が謀議で決めることに同意したわけで、そこにTPPの反民主主義的な性格が明確に表れている。 TPPの交渉内容/実態が秘密にされている理由は、言うまでもなく、庶民に知られるたなら反対されると推進派は見通しているからだ。これまでアメリカ政府が推進してきた経済政策、あるいはTPPに関する漏洩情報から判断すると、多国籍企業の投資(経済支配)にとって障害になる政策や規制は禁止される。 資金がどこに集まり、誰が情報を管理しているかを見れば、権力のありかを推測することができる。日本のマスコミは「社会保障費云々」という宣伝をしているが、巨大企業に資金は滞留し、そこに食いついている人びと、例えば大株主、その会社の経営者、天下りが約束されている官僚、企業の代理人として働く政治家に富は蓄積されている。公的な情報は官僚が支配、大企業の情報開示も進んでいない。つまり、こうしたグループが権力を握っている。 アメリカでも情報支配は進んでいる。日本と違い、アメリカでは内部告発者が何人も出ているが、弾圧は厳しくなっている。例えば、CIAが拷問を行っていると告発した元CIAオフィサー、ジョン・キリアクーは懲役30カ月が言い渡され、ウィキリークスに情報を提供したとされているブラドリー・マニング特技兵は逮捕され、過酷な扱いを受けてきた。 新たな内部告発者として登場したエドワード・スノーデンは、NSAの監視プログラムに関する情報を明らかにしたのだが、ウィキリークスのジュリアン・アッサンジのケースと同様、スノーデンをアメリカ政府は執拗に追いかけ、各国政府に圧力をかけて追い詰めようとしている。 そして、ポルトガル、スペイン、フランス、イタリアといったヨーロッパの国々はアメリカの圧力に屈し、スノーデンの亡命を認めているボリビアの大統領機を強制着陸させた。現在、スノーデンはモスクワの飛行場にいるが、ロシア政府は今のところ、そうした圧力をはねつけ、スノーデンをアメリカへ引き渡すことを拒否、亡命を容認する姿勢を見せている。 そもそも情報の開示に消極的な日本の支配層だが、秋の臨時国会には「国家機密漏洩を防ぐ」という名目で「秘密保全法案」が提出されるという。 支配層にとって都合の悪い情報を隠すということで、この法案が成立すればTPPの内容、原発の事故状況、遺伝子組み換え作物の問題、アメリカなどによる侵略行為や破壊工作等々、「日米同盟」にとって都合の悪い話を掘り起こすことは犯罪と見なされる可能性がある。勿論、内部告発は厳罰に処すことになるだろう。 そうした「秘密保全」を先取りする形で、日本のマスコミはプロパガンダ色をさらに強めるのだろう。そういえば、マスコミが急速に劣化し始めるのは1980年代の半ば、「スパイ防止法案」が提案された頃からだ。1987年5月には朝日新聞阪神支局が襲われ、ひとりが殺され、ひとりが重傷を負わされている。昔から日本のマスコミは「大本営発表」を続けてきたことは確かだが、その前と後では様相が一変した。 第2次世界大戦後、マスコミは戦争責任を問われなかった。その「成功体験」が権力者へ安易にすり寄る一因になっているかもしれない。

2013.07.26

-

シリアで劣勢のアル・カイダはNATOや湾岸産油国などから武器を受け取る一方、最近はコーカサス地方、北アフリカ、EU、アメリカから戦闘員を集め、イラクからも

シリアでは政府軍が優勢な展開になっている。そうした状況を打開するためにイギリスやフランスは飛行禁止空域の設定を主張してきた。それに対し、そうした空域の設定は戦争行為にほかならず、空域の設定だけで5億ドル、その後は月に10億ドル程度の経費が必要になるとアメリカのマーティン・デンプシー統合参謀本部議長は議員に説明している。ロシアの高性能対空ミサイルが配備された場合、相当数の戦闘機が撃墜されることも覚悟しなければならない。 一方、アメリカのバラク・オバマ政権は6月13日、反政府軍への武器供与を表明した。これまでもサウジアラビアやカタールを介して武器は提供されてきたが、直接、反政府軍へ渡すという宣言だ。イスラム同士を戦わせようということである。 ただ、この方針には決定的な欠点がある。シリアで反政府軍が劣勢になっている大きな理由のひとつは戦闘員が不足していることにある。反政府軍はシリア国民に支持されていないことが大きい。当初から侵略軍と見なされていたが、今年に入ってから残虐さが露骨に出始めて状況はさらに悪化しているのだ。武器の供与では戦況を逆転させられない。 そうした中、目立つのはアル・カイダの戦闘員増強。世界各地から戦闘訓練も兼ねてシリアへ送り込まれているのだ。アメリカの国家対テロ・センターのマシュー・オルセン局長によると、シリアは「聖戦」の主要な戦場になっていて、西ヨーロッパやアメリカからも人が集まっているという。最近、シリア北東部でアル・カイダの武装勢力がクルド系の住民約200名を人質にとり、戦っているとも伝えられている。 EUで対テロ調整官を務めるギレ・ド・ケルチョフによると、ヨーロッパからシリアの反政府軍に合流した戦闘員は約600名、バルカンや北アフリカを含めると数千人になるという。しかも、その多くは自発的に参加しているようだ。マリでなくシリアを選ぶ理由のひとつは、トルコ経由で簡単に行けるからだという。トルコはシリアの体制転覆に当初から荷担、反シリア政府軍に対して様々な援助の手をさしのべてきた。当然、シリアへ戦闘員を送り出すルートもできている。砂漠の戦いよりも市街戦の方に魅力を感じているということもあるらしい。 アル・カイダに戦闘員として参加するため、ロシアのコーカサス地方からもシリアへ入っているようだ。ダゲスタン地方のラマザン・アブドゥラティポフ臨時大統領によると、同地域から戦闘員がシリアへ向かっていて、その数は約200名だともいう。 ダゲスタンは石油輸送にとって重要な地域で、1999年にチェチェンの武装勢力が軍事侵攻したことでも知られている。この軍事侵攻を指揮していたのがシャミーリ・バサーエフとハッターブ将軍(ヨルダンのフセイン国王のチェチェン人護衛兵を訓練していたヨルダン軍幹部とも、サウジアラビア生まれの人物とも言われている)。 2000年にはアル・カイダがチェチェン独立派との共闘を宣言、アル・カイダが戦闘員や資金を提供、チェチェン側はアフガニスタンでアル・カイダの訓練を行うという合意が成立したと伝えられている。バサーエフはチェチェンで本格的な戦闘を始める前、アフガニスタンやパキスタンを訪問しているので、そのころからアフガニスタンのイスラム武装勢力とはつながりがあると考えるべきだろう。 ジミー・カーター政権で国家安全保障問題担当の大統領補佐官だったズビグネフ・ブレジンスキーがアフガニスタンで秘密工作を始めた理由は、同国がユーラシアを支配する重要な場所だということにあった。が、それは大きなビジョン。直接的には石油利権が重要だった。そしてイスラム武装勢力を組織、訓練し、戦略を授け、資金/武器を提供したわけである。その中からアル・カイダも生まれた。 最近、イラクではアブ・グレイブとタジの刑務所が襲われ、約500名のイスラム戦闘員が脱獄したと伝えられている。その戦闘員はイラクでの戦いに参加するだけでなく、シリアへ向かう可能性もある。現時点で、この襲撃がアル・カイダの独立した作戦だったのかどうかを結論づけることはできない。 このところ、イギリスやフランスではシリアの反政府軍を支援するべきだという主張が弱まっているようだが、その背景には、シリアで戦闘の経験を積んだ人びとが出身国へ戻り、そこで新たな戦いを始める可能性を多くの人が感じているからだ。2014年にソチで開催が予定されているオリンピックの安全を懸念する声も出ている。勿論、こうした原因を作ったのは、アメリカ、イギリス、フランス、トルコ、イスラエル、サウジアラビア、カタールといった国々である。

2013.07.25

-

参院選が終わった翌日に東電は放射能汚染水が太平洋へ漏れていることを認めたが、これは常識だったことで、今後、人をはじめ生物への影響も隠しきれなくなる可能性大

参議員選挙の投票があった翌日、つまり7月22日に東京電力は福島第一原子力発電所から放射能汚染水が海に流出している可能性があることを初めて認めた。地下水の水位が潮位に連動していることや、港湾内の海水に含まれるトリチウムの濃度が1リットルあたり2300ベクレルまで上昇したことから、港内の海水と地下水が「行き来していると考えている」としている。(>>参考) しかし、少なからぬ人が、事故以来、汚染水は漏れ続けていると考えているのではないだろうか? 2011年3月11日に事故が起こった直後、燃料棒はメルトダウンし、圧力容器を抜けて溶融物は格納容器の底部に落下、その格納容器は破壊されて閉鎖空間にはなっていない。現在はどの段階もで進んだか詳細は不明だが、床、鋼製の容器、その下のコンクリート、さらに地中へと沈む過程にあるはずだ。しかも、使用済み核燃料棒も危険な状態。 元々コンクリートは鋼鉄製の容器に比べれば密閉性が低いのだが、地震で無数のクラック入っている可能性が高く、汚染水が地中へ漏れ、さらに海へ流れ出ていると考えるのが常識。これまで、その常識を政府も電力会社も認めてこなかっただけのこと。つまり、非常識な勢力が核問題で主導権を握っている。 ところで、日本には「水に流す」という知恵がある。いざこざ、争い、対立などが報復合戦に発展し、事態が深刻化するのを避ける賢い対処法ではあるが、これは個人的な、些細な問題で成り立つ話。計画的、組織的、あるいは悪質な行為で深刻な事態になっているケースには適さない。他国への侵略は勿論であり、高濃度の放射性物質を海洋に流すなどは論外。その論外のことを東電は行っている。今年中に汚染水はアメリカの西海岸沖に到達するとも言われているが、そうなると日本のマスコミを統制するだけでは情報を管理できなくなる。 原発事故に対する日本の政府や電力会社の秘密主義的な対応を見て、外国の専門家から状況が相当に深刻だからだと推測する声も聞こえてくる。原発の状況だけでなく、周辺に住んでいる/いた人や、作業に従事している人びとの健康被害も隠しきれなくなっているわけで、政治家にしろ、官僚にしろ、電力会社や原発に巣くう企業の責任者にしろ、逃げ切れないかもしれない。それほど状況は悪いということだ。 原発に反対する議員や候補者を攻撃するのも、危機感の裏返しだろう。東電が倒産し、管財人が入って内部文書を調べるようになり、情報が国民に漏れるようなことは絶対に阻止したいと考えているのかもしれない。参考:「海側地下水および海水中放射性物質濃度上昇問題の現状と対策」(東京電力、7月22日発表)http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130722_08-j.pdf

2013.07.24

-

参院選で自民党を勝たせた結果、日本はTPPに参加し、民主主義を放棄することになりそうだが、新体制を維持するために治安システムを強化、軍事力を増強することに

歴史には節目があり、そこには「ルビコン」が流れている。見た目は大したことのない川だが、渡ってしまうと再び戻ることはできない。今回の参議院選によって、日本はルビコンを渡る準備ができてしまった。が、まだ渡りきってはいない。 目の前にあるルビコンはTPP(環太平洋連携協定)だろう。巨大企業が送り込んだ約600名のアドバイサーの意見を聞きながらアメリカ政府がまとめているようだが、その内容は秘密にされている。 アドバイサーを送り込んでいる企業には、遺伝子組み換え作物で悪名高いモンサント、庶民の住む社会から富を搾り取って金融/投機/博打の世界へ資金を流し込む金融機関、例えばバンク・オブ・アメリカ、巨大石油企業のシェブロンやエクソンモービルなどが含まれているそうなので、それだけでも内容は推測できる。国を巨大多国籍企業に従属させる仕組みがTPPなのである。 今年、アメリカで成立した包括予算割当法の第735条は「モンサント保護条項」とも呼ばれている。遺伝子操作作物の作付けを規制、あるいはブレーキをかけることを禁止しているのだ。TPPでは、この条項が標準になると考えるべきだろう。 1980年代から加速度的に広がった「新自由主義経済」は強者総取りの仕組みで、富は一部に集中して大多数の人は貧困化、滞留した資金は投機市場に流れて金融が肥大化していく。この仕組みを作り上げる課程で、アメリカの政府や議会はグラス・スティーガル法(1933年銀行法)を廃止してしまった。投機の邪魔になるからだが、これを復活させることをTPPは拒否する。オフショア市場/タックス・ヘイブンに対する規制も無理になるだろう。 金融市場で行われていることは「転がし」にすぎず、市場への資金流入が細れば早晩、破綻する。そこで、庶民からカネを巻き上げて市場へ流し込む一方、カモを探す必要がある。1980年代にイトマンなど投機の素人企業が破綻したが、要するにカモになったのである。が、最近は破綻した企業を国が救済する。庶民のカネを渡すわけだ。すでに博打ではなく、喝上げの領域に入っている。 こうした金融の仕組みを問題視する人は増えているが、TPPは金融界に対する規制を許さない。低賃金で劣悪な労働条件で働かせたい企業としては、最低賃金の設定や労働環境の規制にも反発している。大きな事故が起こると殊勝なことを言うが、口先だけ。 生物にとって最も大事な「食」も巨大資本に支配されつつある。すでにアメリカでは家族経営の農家が潰されているが、日本でも同じことが行われようとしている。飲料水も企業が支配しようとしている。 公的な健康保険や年金はすでに日本の政治家や官僚は潰しにかかっている。社会保障システムが破壊されるだけでなく、労働条件、環境汚染、食糧の安全などに関する規制、あるいは健康保険や年金など社会保障の仕組みを各国政府が最終決定することはできなくなる。「著作権」を突破口にして、インターネットから自由を奪い、監視下に置こうとしている。 言うまでもなく、TPPのポイントはISDS(国家投資家紛争処理)条項である。民主主義を破壊する条項だとも言える。この仕組みを守るため、監視システムを強化し、武装警察を充実させ、軍事力を強化しようとしている。この仕組みに刃向かう人間、あるいは国が出てきたならば、力で押さえつける必要がある。 最初に新自由主義経済を取り入れた国、チリで行われたことを思い起こせば、TPPが何をもたらすかが推測できる。軍事クーデターの後、反対勢力を拘束、拷問、虐殺し、この経済システムを導入したのだ。排除すべきだと判断した勢力を攻撃するのは簡単。「テロリスト」というタグをつけるだけだ。

2013.07.22

-

参院選で安倍政権が大勝、福島第一原発の事故収束からほど遠いまま原発再稼働に邁進、大企業や富裕層へ富を集中させて貧困化を深刻化させる政策にゴーサインが出た

参院選の投票が7月21日にあり、改選121議席のうち自民が半数以上の65議席を獲得したという。結果として、日本国民は自らの首を絞めることを選択した。巨大企業/富裕層のために「玉砕」する道を選んだようにも見える。東京地検特捜部がマスコミを引き連れて始めた「クーデター」は、とりあえず成功したということだろう。 溶融物がどこにあるかもわからず、作業員に多数の死者が出ているという噂も流れている福島第一原発。そうしたことを抜きにしても、事故が収束からほど遠く、今でも綱渡りの状態なのは確か。にもかかわらず、自民党は原発再稼働に向かって驀進中。 経済では、巨大企業がカネ儲けしやすい環境を作り出すため、参加国の政府、議会、裁判所の手足を縛るTPPに参加、資金を金融/投機の世界へ投入、税制も巨大企業/富裕層を優遇する一方、庶民に対しては労働条件を悪化させ、消費税率を引き上げようとしている。TPPだけでは心配なのか、憲法を変えて庶民から権利を奪い、アメリカの傭兵として日本の庶民を戦地へ送り出せる体制をつくろうとしている。多くの人が指摘しているように、いわゆる「アベノミクス」は大企業や富裕層をとませることを目的にしていて、庶民をさらに厳しい状況に突き落とす政策だ。 2001年にも今回と同じように小泉純一郎政権を大勝させた結果、貧困化が急速に進んだこと、原発事故が収束していないこと、そうしたことを日本の庶民はすっかり忘れてしまっている。過去を反省せず、同じ過ちを繰り返して破滅への道を進む。第2次世界大戦の時と同じパターンだ。 その第2次世界大戦については勿論、明治時代の初めから続いたアジア侵略のことも忘れているからこそ、安倍晋三、石原慎太郎、橋下徹たちは政治の世界から追放されずにいられるのだろう。 外部に全容が知られると強い反発が予想されるため、TPPの交渉は秘密裏に行われているが、漏れてくる情報から判断すると、企業活動や金融システムに対する規制、食糧の安全、環境汚染の防止、労働者の権利保護などを各国の政府や議会で決定することは不可能になる。大企業のカネ儲けにとって障害になることは許されないということだ。 要するに、TPPは経済面で参加国を支配する仕組みだが、最近は情報機関を創設するだとか、国家安全保障会議を設置するとかいう話が流れている。UKUSAなどを見ても、こうした仕組みはアメリカ支配層からの指揮命令系統を整備するという意味を持つと考えるべきだ。 経済だけでなく、あらゆる部分で日本は崩壊していく可能性は高いが、その前に大きな地震がきて次の原発事故が起これば、日本は終わりになる。老朽化している原発が多いことを考えると、地震などなくても深刻な事故が起こるかもしれない。勿論、綱渡り状態の福島第一原発で綱から落下するという事態もありえる。 そうした中、東京都で原発の再稼働やTPPに反対する吉良佳子(共産党)と山本太郎が当選、沖縄では自民党の候補を沖縄社会大衆党の糸数慶子が破っている。トータルでも自民党が70議席を超すという予想は実現しなかった。マスコミの宣伝にもかかわらず、安倍政権の嘘がばれはじめていることも確か。今後、自民党/公明党の暴走を止めることができるのかどうか、日本人の真価が問われることになる。

2013.07.22

-

ミシガン州知事がデトロイト市の破産を宣言したが、これまで国や州は市に対して冷淡で、破綻した巨大資本を救済、不正行為を不問に付してきたこととの違いに批判

ミシガン州のリック・スナイダー知事がデトロイト市を破産させると宣言した。スナイダー知事は労働者の権利を奪おうとしている人物で、その一環としての行動だと考える人もいる。 州が市の破産を宣言するというのも妙な話なのだが、州知事が市の破産手続きを進めることを認める法律が昨年、ミシガン州で成立したことから可能になったという。巡回判事は今回の決定を州憲法に違反しているとして宣言の無効を言い渡し、州側はすぐに上訴するという展開になっている。 多くの人が感じていることだろうが、巨大な金融機関や製造業の場合、「大きすぎて潰せない」ということで連邦政府は救済、その一方で「大きすぎて罪を問えない」ということで不正行為も不問に付してきた。にもかかわらず、デトロイト市に対して国も州も救いの手をさしのべてきたとは思えない。つまり、潰そうとしてきた。 市の失業率が上昇し、財政が厳しくなった根本には、巨大企業が「低コスト」の国へ工場を移したことがある。自動車産業の場合、企業が燃費の良い(石油の消費が少ない)自動車の開発を政府が妨害したことも無視できない。つまり、デトロイト市の破綻は「国策」の結果だ。 企業が工場を海外へ移すのは自動車産業に限った話ではない。低コスト、つまり低賃金で劣悪な労働条件が許され、環境汚染に対する規制も厳しくない国/地域へ移動しているのだ。 実は、こうした環境を固定化させる仕組みがTPPの中には組み込まれている。昨年、バングラデシュの工場で火災があり、117名の労働者が死亡したが、これは象徴的な出来事だった。こうした劣悪な労働状態が許される場所を求めて巨大資本は世界を移動してきたわけで、「デトロイトの破産」と表裏一体の関係にある。 また、国や自治体が破産すると大儲けする人がいることも無視できない。不公正な手段で公的な資産を安く手に入れる、事実上、盗むのだ。ボリス・エリツィン時代のロシアでも「規制緩和」や「私有化」の掛け声をかけながら、そうしたことが行われて「オリガーク」と呼ばれる大富豪が出現したのは典型例。オリガークの象徴的な存在がボリス・ベレゾフスキー(亡命してからプラトン・エレーニンに改名)。ちなみに、デトロイト市にも潤沢な資産があるようだ。 ミシガン州から見て、ミシガン湖の対岸はウィスコンシン州。そこでは、スコット・ウォーカー知事が財政赤字を理由にして、警察や消防を除く公務員の医療保険負担や年金負担を大幅に引き上げ、労働組合の団体交渉権を剥奪するという政策を押しつけようとして大きな問題になった。 このウォーカー知事を後押ししてきたのが大富豪で石油関連企業を所有しているチャールズ・コークとデイビッド・コークの兄弟。この兄弟は労働者から諸権利を奪うことだけでなく、気候変動の研究を攻撃するキャンペーンに多額の資金を提供、大気汚染にうるさい気象学者を排除し、あらゆる規制を撤廃させようとしている。つまり新自由主義経済を推進している。 ミシガン州とウィスコンシン州の間、ミシガン湖に面したイリノイ州の州都、シカゴでは公教育の破壊が進んでいる。大規模な閉校が推進され、約2000名の教職員を解雇しようとしているのもその一環。 アメリカには3種類の教育システムがあると言われている。富裕層が通う高額の学費が必要な私立学校、不動産価格が高い「高級住宅街」にある公立学校、そして庶民の子供が通う刑務所化した公立学校だ。言うまでもなく、刑務所化した学校で生徒が学ぶことはきわめて困難である。 アメリカでは貧困対策としても刑務所が使われている。本来なら、貧困の原因をなくすため、まず貧困層の子どもにも学ぶ権利を保障しなければならない。貧困地域では読み書き計算のできない子供は多く、失業の一因になっている。実際、ニューヨークには「元囚人」に読み書き計算を教える団体も存在している。 日本でも「ブラック企業」が問題になっているが、低賃金で劣悪な労働条件で働かせることをやめさせる必要がある。富裕層や多国籍企業の資産/所得隠しや課税回避を規制するなどの対策も必要であり、オフショア市場/タックスヘイブンに対する規制を大幅に強化しなければならない。 しかし、アメリカを中心とする新自由主義経済を推進してきた国々では労働者から権利を奪い、巨大資本にカネ儲けするための「自由」を与えてきた。その結果が金融/投機市場の肥大化と貧困の深刻化なわけだが、その原因にメスを入れるということは、自分たちが推進してきた政策を否定することにほかならない。 そこで、貧困層を微罪で刑務所に隔離、そこで低賃金労働を強制しようとしているのがアメリカで、刑務所は「成長産業」になっている。刑務所の経費は税金から支払われるが、現在、富裕層や大企業は税金を支払わずにすむシステムができあがっている。社会自体が刑務所になる日も遠くはない。 固定カメラだけでなく無人機を使った監視が進み、武装警官が強化され、憲法も停止状態のアメリカ。情報機関や治安機関が国民を電子的に監視するのもそうした目的からだと考えるべきだろう。

2013.07.21

-

イタリアで誘拐を起こして有罪判決を受け、指名手配されていた元CIAミラノ支局長をパナマは逮捕したものの、すぐに釈放され、飛行を妨害されることなくアメリカへ

イタリアがINTERPOLを通じて指名手配していたロバート・セルドン・レディ元CIAミラノ支局長をパナマ当局は7月17日に逮捕したものの、19日には釈放、本人はアメリカへ向かったという。本来ならイタリアへ移送されるのだが、そうした手順をアメリカ政府は妨害、パナマ政府はそうした圧力に屈したようだ。 レディは誘拐ですでに有罪の判決が出ている。アメリカの政府機関による世界規模の監視プロジェクトに関する情報を明るみに出したエドワード・スノーデンを拘束するために超法規的な圧力を各国にかけているバラク・オバマ政権だが、今回は逃亡犯を守るために超法規的な手段を使った可能性が高い。アメリカの支配層にとって法律など何の意味もない。 スノーデンを受け入れると表明しているベネズエラに対し、アメリカのジョン・ケリー国務長官は報復すると言っているようだが、かつて、そのベネズエラの刑務所で服役していた人物をアメリカ支配層は亡命させたこともあった。 1976年10月6日にキューバの旅客機、CU-455便が爆破されて73名が殺されたのだが、爆破から数時間後にはトリニダード当局がふたりのベネズエラ人を逮捕、その取り調べでポサダ・カリレスとオルランド・ボッシュという人物が浮かび上がった。爆破工作はポサダらの命令だとふたりのベネズエラ人は証言したのだ。ポサダらは10月14日にベネズエラのカラカスで逮捕された。この爆破計画をポサダはCIAに知らせていたとされている。 ポサダとボッシュはベネズエラで起訴されたものの、1985年に脱獄する。その直後に会ったフェリックス・ロドリゲスはCIAのエージェントで、ジョージ・H・W・ブッシュと親しいことで有名な人物。そして、ポサダはニカラグアの反革命ゲリラ「コントラ」を支援する秘密工作に参加する。 キューバ機爆破の直前、1976年9月にチリの元外相、オルランド・レテリエルがワシントンDCで暗殺されているのだが、この事件にもポサダは参加していた疑いがもたれている。ちなみに、当時のCIA長官はジョージ・H・W・ブッシュ。 そのほか、ポサダは1994年にはキューバのフィデル・カストロの暗殺を企て、94年と95年にはホンジュラスで軍の右翼将校に協力して十数回の爆弾事件を起こし、97年にはキューバのホテルやレストラン、11カ所を爆破している。 1994年とは別のカストロ暗殺計画をパナマ当局が暴き、2000年11月にポサダは逮捕され、2004年4月に8年から9年の懲役が言い渡された。が、特赦になった。その翌年の3月にはメキシコ経由でアメリカへ不法入国し、アメリカへ「亡命」を求め、最終的には「自由の身」になっている。 大量殺人や誘拐の実行犯を保護する一方、自分たちの支配システムを暴く内部告発者には容赦しないのがアメリカ流。スノーデンだけが弾圧されているわけではない。EUや日本はそのアメリカに従っている。にもかかわらず、日米欧三極は自分たちを「民主主義体制」にあると主張しているわけだ。 ヨーロッパのファシズムを育て、反ファシズムの看板を掲げたフランクリン・ルーズベルト政権をクーデターで倒そうとしたのがウォール街だということを忘れてはならない。(詳しくは拙著『テロ帝国アメリカは21世紀に耐えられない』を)ルーズベルトが急死した後、途中、障害になる人物を排除しながら、アメリカの支配層はファシズムへの道を着実に進んできた。2001年以降、その総仕上げに入っている。TPPもその一環だ。

2013.07.20

-

NSAの監視活動を内部告発したスノーデンを強制送還しない露政府に苛立つ米政府が恐れているのは「国家安全保障」の問題でなく、庶民に自分たちの正体がばれること

NSAによる監視活動を内部告発したエドワード・スノーデンはモスクワの空港から動けない状態にあるが、アメリカへの強制送還も実行されていない。ロシア政府はアメリカ政府と喧嘩する姿勢を見せていないものの、アメリカ側の脅しに屈する兆しも見えない。そこで、バラク・オバマ米大統領は9月に予定されているモスクワ訪問をキャンセルする可能性が話題になっている。 プーチンはスノーデンが持ち出した情報に価値を感じていないようだが、アメリカ政府の言いなりにはならないという態度をプーチンは示している。 確かに、アメリカが地球規模で通信を傍受、各国政府や国際機関、巨大企業にハッキングするなどして情報を取り、分析していることは知られていた話。ロシア政府は詳しく知っているだろう。知人の元特務機関員(故人)はかつてスパイ防止法を笑い、そんな法律があろうとなかろうと、情報をとるのが情報機関員の仕事だと言っていたことを思い出す。 スノーデンの内部告発にアメリカの支配層が怒っている最大の理由は、庶民に自分たちの正体がばれてしまうからにほかならない。ジミー・カーター元大統領や対破壊活動の専門家としてジョージ・H・W・ブッシュ政権からジョージ・W・ブッシュ政権まで働いたリチャード・クラークも今回の内部告発が国の安全保障を脅かすとは考えていない。スパイ防止法の目的も国民管理にある。 そうした内部告発をしたスノーデンを捕まえ、隔離しようとアメリカ政府は必死で、ポルトガル、スペイン、フランス、イタリアといったヨーロッパの国々を脅し、モスクワから帰国する途中のボリビア大統領機を強制着陸させた。 スペインの場合、マリアノ・ラホイ首相が汚職スキャンダルの渦中にある。所属する国民党を通じて不正献金を受け取った疑惑が持たれ、野党から辞任を求められている立場。本人は辞任の意思がないと表明しているが、厳しい状況だ。 この疑惑は今年1月、スペインの新聞が国民党の幹部に不審な金が渡ったことを示すとされる帳簿のコピーを掲載したことから始まる。さらに党の裏帳簿とされる文書のコピーがリークされ、ラホイ氏の関与も指摘されるようになったのだ。当然、NSAはスペインも監視しているわけで、国民党にとって都合の悪い情報をつかんでいるかもしれない。 もっとも、ヨーロッパ各国は国民監視という点でアメリカと協力関係にあったことも間違いなさそうだ。例えば、6月29日の短い時間だけオブザーバー紙のサイトに掲載した記事の中で、EUの7カ国以上がアメリカと共謀し、個人の通信データを集めていたと伝えていたというのだ。イギリス、デンマーク、オランダ、フランス、ドイツ、スペイン、イタリアの7カ国だ。 日本もNSAに監視されているわけだが、日本の官僚機構は自国の政府よりもアメリカの支配層に忠誠を誓っているところがあり、監視体制は緩いかもしれない。 ただ、原子力関係は違うだろう。CIAにしろ、アメリカ軍にしろ、日本が核兵器を開発していると確信していて、プルトニウムの動きに神経をとがらせていたからだ。動力炉・核燃料開発事業団(動燃/後に再編されて日本原子力研究開発機構)は特に厳しく監視されていた可能性が高い。 逆に言うと、日本の支配層は核兵器の開発で協力関係にあった勢力と強く結びついている可能性が高く、日本の核政策に厳しい姿勢で臨んだジミー・カーター政権には良い感情を持っていなかったはずだ。カーターに関する否定的な話が日本で流れる一因だろう。 こうしたカーターの政策を逆転させたロナルド・レーガン政権に対する評価が日本で高まるのは必然。その背後にはアメリカの核産業が存在、フランスやイギリスとも結びついている。 日本のマスコミは、こうした支配体制に取り入ろうとし、支配層側はマスコミを国民操作の道具として取り込もうとしてきた。そして「蜜月関係」が生まれ、原子力発電の「安全神話」も作られた。TPPを含む経済問題やアメリカの情報支配プロジェクトでもマスコミは支配層にとって都合の悪い事実を封印、国民をミスリードしてきた。 勿論、「マスコミ」の中には放送局や新聞社だけでなく、雑誌も含まれる。「右だ」、「左だ」と言い合っているのも所詮、営業戦術にすぎず、体制の中にどっぷりつかっている。どこも「五十歩百歩」であり、「同じ穴の狢」だ。政党や「市民団体」でも似たことが言える。 しかし、マスコミは自分たちを「独立した報道機関」であるかのように演出してきた。エドワード・スノーデンのような内部告発者は目障りな存在だろう。報道を信じているかのように振る舞っている視聴者や読者にとっても迷惑な話。自分たちの醜い姿を写し出す鏡は欲しくないのだ。

2013.07.19

-

拉致事件で有罪判決を言い渡された元CIAミラノ支局長がパナマで逮捕されたようだが、その背景にはCIAがイタリアの情報機関を自分たちの手先として使ってきた歴史がある

元CIAミラノ支局長のロバート・セルドン・レディがパナマで逮捕されたと伝えられている。2003年にエジプト人のオサマ・ムスタファ・ハッサン・ナスルをミラノで誘拐したとされ、昨年には懲役9年の判決が出ていた。そのほかにも22名のアメリカ人が懲役5年、この誘拐に協力したイタリアの情報機関SISMIの長官だったニッコロ・ポラーリは懲役10年だ。 ナスルの拉致はCIAとSISMIで編成した特殊部隊が実行したとされている。その部隊の動きを追うためにミラノ地検は携帯電話の記録を調査、通話の中心にCIAミラノ支局長がいることを突き止めたとようだ。 アメリカ支配層はNSAなどを使い、支配システムを維持強化するために国民を監視、通信も傍受/記録/分析しているわけだが、イタリアの拉致事件ではアメリカ支配層の手先であるCIAがイタリアの捜査当局に通信記録を調べられ、自分たちの犯罪行為が露見したことになる。 戦後、イタリアで情報機関SIFARが組織されたのは1949年のこと。言うまでもなく、背後にはアメリカが存在していた。名称は2度変更された。1度目は1965年でSIDへ、2度目は1977年で、SISMIへ変更された。 SIFARは創設当初から個人情報を集め始め、1964年の段階でファイル数は15万7000以上に達したというが、その中にはローマ教皇も含まれていた。大きな理由のひとつは、要人たちを操るための情報/弱みを握ろうとしていたことにある。 その当時、アメリカの軍や情報機関にはソ連に対する先制核攻撃を計画している勢力があり、キューバを装って破壊活動を実行、その「報復」という口実でキューバに軍事侵攻するというノースウッズ作戦も練られていた。そうした計画をジョン・F・ケネディ大統領は阻止、アレン・ダレス長官などCIA幹部を解任した後、ライマン・レムニッツァー統合参謀本部議長の再任を拒否している。 当時、アメリカは核弾頭の保有数だけでなく、ICBMや長距離爆撃機といった運搬手段でソ連を圧倒、残る懸念は中距離ミサイルでの反撃だけだった。そこでキューバは重要な意味を持っていたということだ。 レムニッツァーは1962年にアメリカ欧州軍総司令官に、翌1963年にNATO軍の最高司令官に任命されている。その1963年にNATOはサルディーニャ島に秘密基地を建設、アメリカではケネディ大統領が暗殺された。そしてSIFARはクーデターを計画したのだが、これは発覚、組織再編ということになり、名称も変更されたわけだ。 その後、イタリアでは「爆弾テロ」が続く。「極左勢力が実行した」とされたが、実際はイタリアの情報機関が主導していたことが後に判明する。その背後には「NATOの秘密部隊」であるグラディオが暗躍していた。 こうした秘密部隊が存在していることは、1990年にジュリオ・アンドレオッチ政権が正式に認めている。この部隊に関係していた疑いが濃厚のイタリア人が日本へ逃げ込み、日本政府が速やかに亡命を認めたことも有名な話だ。 アメリカ政府は現在、自分たちに都合の悪い情報を明るみに出した内部告発者のエドワード・スノーデンを捕まえようと必死で、各国政府を脅している。自分たちの作戦を遂行、逮捕された元CIAミラノ支局長に対し、バラク・オバマ政権はどのようなことをするのか、しないのか、見物である。

2013.07.19

-

地球規模の監視システムを築いた米国や英国の電子情報機関は資金の流れも追いかけ、巨大資本/銀行の不正行為もつかんでいるはずだが、取り締まりに協力した形跡はない

アメリカのNSAはイギリスのGCHQと共同で全世界の通信を傍受、イスラエルの情報機関と一緒に各国の政府や金融機関、あるいは国際機関のデータベースに侵入して情報を盗んできた。イランに対して行ったように、サイバー攻撃も仕掛けている。エドワード・スノーデンが内部告発する前から、基本的にすべての人間が彼らのターゲットになっていることはわかっていた。 NSAとGCHQは極秘の機関で、1946年に締結されたUKUSA協定に基づいて連合体を作っていた。両機関は創設から長い間、存在自体が秘密にされていたが、1972年にNSAの存在をランパート誌で元NSA分析官が明らかにし、全ての政府を監視していると語っている。1976年になるとダンカン・キャンベルとマーク・ホゼンボール、ふたりのジャーナリストがイギリスのタイム・アウト誌でGCHQの存在を明るみに出した。その結果、アメリカ人だったホゼンボールは国外追放になり、キャンベルはMI5(治安機関)から監視されるようになる。 その後の話は本ブログでも何度か書いているので割愛するが、情報機関は資金の流れも追いかけている。巨大企業や富裕層がオフショア市場/タックスヘイブンを利用して資産や所得を隠し、課税を回避している実態も把握、金融機関の不正も知っているはずだ。しかも、破壊活動に関する情報を入手しても動かない。 巨大銀行の不正について、世界の支配層は「大きすぎて潰せない」、「大きすぎて処罰できない」というふざけたことを言っているが、情報機関はそうなる前から状況を理解していたはず。 スノーデンがCIAの後、ブーズ・アレン・ハミルトンで働き、そこでNSAの活動に関する情報を入手したようだが、この会社はLIBOR(ロンドン銀行間取引金利)の不正に関わっているという噂がある。エネルギー市場や為替取引でも相場を操作している疑いもあるらしい。情報機関は不正行為を目的にして情報を盗んでいる可能性が高い。 そもそも、戦時情報機関のOSSや後継機関のCIAはウォール街が生み出した。OSSのウイリアム・ドノバン長官やCIAのドン的な存在だったアレン・ダレスをはじめ、ウォール街の弁護士が幹部として名を連ねていた。情報機関は巨大資本、金融機関の道具として作り出されたと言えるだろう。 NSAにしろ、CIAにしろ、GCHQにしろ、速やかに解体する必要がある。

2013.07.17

-

7月のシリア攻撃はトルコの基地から飛び立ったイスラエルの戦闘機が行ったとする情報がロシアから流れているが、本当ならシリアより前にトルコで体制転覆の可能性

7月5日にシリアのラタキアにある倉庫が攻撃されたという話は本ブログでも取り上げてきた。ロシア製の対艦ミサイルP-800の破壊が目的だったと言われている。7月14日にイギリスのサンデー・タイムズ紙は、イスラエルのドルフィン級潜水艦から発射された巡航ミサイルで攻撃されたと報道していたが、ロシア系のテレビ局、RTはトルコの基地から飛び立ったイスラエルの戦闘機が空爆したと伝えている。トルコを離陸してから航海上へ一度出て、ラタキアへ向かったという。 どの情報が正しいのかは不明だが、本当にトルコの基地をイスラエルが使ったとなると、トルコの国内情勢はさらに不安定化、レジェップ・タイイップ・エルドアン政権は持たないかもしれない。何しろ、トルコではすでに反政府でもが展開され、警官隊が催涙弾、ゴム弾、放水などで鎮圧しようとしている。シリアのバシャール・アル・アサド政権を倒す前に自分が倒れるかもしれない。 勿論、トルコ政府はこうした情報を否定している。

2013.07.15

-

武器を携帯せず、道路を歩いていた少年の後をつけて射殺した男性に無罪の評決を出したことをオバマ大統領は法治国家という表現で擁護したが、米国はそんな国でない

アメリカのフロリダ州で、武器を携帯していないアフリカ系の少年を射殺したヨーロッパ/ヒスパニック系の成人男性に対し、無罪の評決があった。事件が起こったのは昨年2月。報道されているところによると、事件は次のような流れだった。 父親の婚約者の家でバスケットボールの試合をテレビで見ていた当時17歳のトレイボン・マーティンはアイスティーを買うために外出した。雨が降っていたのでフードを頭からかぶり、恋人と携帯電話で話ながら家に戻ろうとしているとき、「自警団」に所属するという28歳のジョージ・ジマーマンに目をつけられる。 マーティンの恋人によると、誰かにつけられているとマーティンは電話で話していた。ジマーマンはマーティンが走り出したと主張するが、電話でマーティンは走らず、早足で歩いていると話していた。「なぜ後をつけるのだ?」とマーティンが尋ねる声が電話から聞こえてきたと恋人は語っている。 マーティンに前科はないのだが、むしろジマーマンの過去に問題がある。父親は治安判事だったようだが、本人は2005年に警官を殴って逮捕され、恋人は彼の暴力行為を訴えているのだ。 ジマーマンはマーティンに鼻を殴られ、倒され、頭を地面に打ちつけられたと主張、正当防衛だとしているのだが、事件直後に撮影されたビデオを見る限り、そうした様子ではなかった。流血しているようには見えず、そのまま警官の取り調べを受けている。つまり警官も治療が必要だとは認めていなかった。 で、無罪の評決が出たわけだ。この判決に反発する人々に対し、バラク・オバマ大統領は落ち着くように語りかけ、アメリカを「法治国家」と表現した。2001年に愛国者法がが成立して以来、アメリカでは憲法が機能を停止、無法国家になっている。外国に先制攻撃し、おそらく100万人以上の人々を殺してきたが、犠牲者の中にはイラクやアフガニスタンの子供たちだけでなく、2011年9月にはデンバー生まれでアメリカ国籍を持つ16歳の少年も含まれている。 アメリカはすでに「法治国家」ではない。

2013.07.15

-

試料の分析結果は反シリア政府軍がサリンを使用したことを示すロシア政府は発表して報告書を国連に提出、NATOは空爆できないが、イスラエルが巡航ミサイルで攻撃説

少し古い話になるが、7月9日にロシアの国連大使はシリアの反政府軍が化学兵器を使用したと語った。 今年3月にアレッポの郊外の着弾地点で採取した試料をロシアが分析した結果、サリンや砲弾は工業的に作られたものではなく、「家内工業的な施設」で製造されたことが判明したという。軍隊が使う兵器の場合、製造と使用の間に長い期間があるため、化学的に安定化させる物質を使わないと役に立たない。その安定剤が添加されていなかったことが「家内工業的」に作られたと判断した理由の一つ。分析結果は80ページの報告書にまとめられ、国連の潘基文事務総長に提出された。 反政府軍が使ったという見方は早い段階からあった。例えば、イスラエルのハーレツ紙は、攻撃されたのがシリア政府軍の検問所であり、死亡したのはシリア軍の兵士だということを指摘する。国連独立調査委員会メンバーのカーラ・デル・ポンテも反政府軍が化学兵器を使用した疑いは濃厚だと発言している。 イギリス、フランス、アメリカなどは根拠を示すことなく、シリア政府が化学兵器を使ったと主張してきた。理由は「化学兵器の使用」を空爆の口実に使いたいからだが、この主張には無理があり、しかもシリアにロシア製の地対空ミサイルが配備される可能性がある。 そうした中、イスラエルは1月、そして5月にもシリアを爆撃した。7月にも攻撃したと噂されていたのだが、シリア政府は表だって反応していない。匿名のアメリカ政府高官はイスラエルが空爆したと語ったようだが、イギリスのサンデー・タイムズ紙は、イスラエルの潜水艦から巡航ミサイルで攻撃したという話を伝えている。 イスラエルはドイツからドルフィン級潜水艦の提供を受けている。かつてNSAで仕事をしていたウェイン・マドゥセンという人物によると、2000年10月にイエメンでアメリカ海軍の駆逐艦コールを攻撃したのはアル・カイダでなく、ドイツ製潜水艦から発射された巡航ミサイルだという。 アメリカの巡航ミサイルによる攻撃を警戒、2001年5月にNORADは巡航ミサイルがアメリカの東海岸を攻撃するという想定で軍事演習が実施されたが、その3ヶ月後、世界貿易センターと同時にペンタゴンが攻撃されている。ペンタゴンの場合、巡航ミサイルに攻撃されたとする複数の証言がある。

2013.07.14

-

特定の事件では被害者の名前を秘密にしても仕方がないように見えても、それが一般化されると冤罪を生みだし、支配層にとって都合の悪に人々の弾圧に使われる可能性

強制猥褻事件の被害者になった児童の氏名を検察官が起訴状で伏せたところ、東京地裁は氏名を明記するように補正を命じたという。検察側は「二次被害」を理由として裁判所の命令を拒否する姿勢を見せているため、控訴棄却になる可能性があるという。起訴状に氏名を明記しても外部に出ないようにする方法はあると思うが、検察は頑ななようだ。 言うまでもないことだが、物事にはいくつもの側面がある。一つの出来事も視点によって見え方は違う。だからこそ、刑事裁判では検察官とは違う視点、被告側の視点から事件を語る弁護人を必要とするわけだ。ある仕組みなり行動なりにしても、いくつかの、場合によっては相反する目的が隠されていることがある。 猥褻事件で、被害者の「二次被害」を考慮して個人情報を秘密にするべきだという議論に賛同する人は少なくないだろう。確かに、そうしたことは言えるのだが、被害者とされている人が誤解している場合、あるいは悪意のある場合、被告は反論することが難しくなる。無実だとわかっても、被告になった人の人生はめちゃくちゃになるが、冤罪になる可能性も大きい。何しろ、「疑わしきは罰する」が日本流。「一件落着」にするため、誰かを生け贄にする必要があるということだ。 実際、痴漢の被害が絶えないということで、簡単に容疑者を逮捕、有罪にできる迷惑防止条例が全国に広がり、多くの冤罪を生み出している。支配層にとって都合の悪い人物を社会的に葬り去るためにも利用されていると信じる人も少なくない。が、被害者の匿名性が進めば、冤罪の露見する可能性が小さくなることも確かだ。 検察は被疑者を有罪にするためなら、調書の書き換えだろうと、証拠の改竄だろうと、証拠の捏造であろうと、手段を選ばない。これは過去の冤罪事件について少しでも興味のある人にとっては常識だろう。そんな検察官が児童の「二次被害」を理由にして氏名を伏せたのである。多くの人が検察の姿勢に納得するような事件を突破口にして、冤罪を自由に作り出せる「暗黒社会」を築こうとしていると思った方が良い。 どのような体制でも、資金力と情報力が支配者を生み出し、その支配システムが揺らぐと暴力の果たす役割が大きくなる。2001年以降のアメリカを見ても、資金を貯め込んだ富裕層/巨大資本は監視システムを強化し、治安機関はゲシュタポ化し、重武装化も進めてきた。そうした現実を再確認させてくれたのがエドワード・スノーデンの事件である。 アメリカのファシズム化が急速に進み始めたのはジョージ・W・ブッシュが大統領だった2001年だが、その準備はロナルド・レーガン政権の時代に始まったCOG。核攻撃を受けた場合の超法規的な対応を定めた計画を「国家安全保障上の緊急事態」に拡大したのだが、実際はクーデターの準備だった。 このプロジェクトが公の席で初めて取り上げられたのは、1987年に開かれた「イラン・コントラ事件」の公聴会において。ノース中佐に対し、下院のジャック・ブルックス議員が「NSCで、一時期、大災害時に政府を継続させる計画に関係した仕事を担当したことはありませんか?」と質問したのである。 これをダニエル・イノウエ上院議員が「高度の秘密性」を理由にしてさえぎってしまった。「高度の秘密性」を必要とするプロジェクトだということをイノウエ議員は知っていたということだ。その4年後、CNNはCOGについて詳しく報道している。 そして2001年9月11日の出来事を利用し、アメリカ支配層はCOGを起動させ、「愛国者法」を生み出して憲法を機能停止の状態にした。イノウエ議員が言う「高度の秘密性」で隠された事実は、そうした体制を築くことだった。 その間、アメリカの属国、日本でもスパイ防止法、盗聴法などの成立を目指す動きがあり、憲法を破壊しようとしている。今回の匿名問題には、そうした背景がある。

2013.07.13

-

参議院選を前にして、日銀は日本経済が「穏やかに回復しつつある」と表現したが、恩恵に浴するのは社会的な「強者」だけであり、選挙後には化けの皮が剥がれることに

参議院選を前にして、日銀が安倍政権を後押しする発表をした。7月11日に開かれた金融政策決定会合で景気判断を上方修正、「緩やかに回復しつつある」と「予想紙」のような表現を使ったようなのだ。 言うまでもなく日銀の黒田東彦総裁は安倍晋三首相と一心同体の関係にあり、「量的・質的金融緩和を進めていって日本経済をしっかり支えていきたい」と言った人物。が、金融緩和で実体経済が回復するはずはない。 第2次世界大戦後、米英の支配層を中心として、強者総取りの経済システムを世界に広めてきた。例えば、独占禁止法を緩和し、労働者の権利を削り取ってきた。その総仕上げで導入されたのが「規制緩和」と「私有化」の新自由主義経済。 プロテスタンティズムの「禁欲」が「強欲」に変質して資本主義を生み出したという見方がある。カルバンの「予定説」によって善行は無意味ということになり、「天下の義」は否定された。こうした考え方をするピルグリム・ファーザーズが建国の礎を築いたのがアメリカだ。 貧困層を助けることは神/仏の意志に合致すると考える宗教、例えば、カトリック、仏教、イスラムとカルビン派は違う。共同体の構成員は互いに助け合うべきだという理念を持つコミュニズムやナショナリズムとも相容れない。 新自由主義経済の布教活動と並行する形で、ロンドンを中心とするオフショア市場/タックス・ヘイブンのネットワークが整備された。この仕組みは既存のタックス・ヘイブンとは比較にならないほど秘密度が高く、財産を隠し、租税を回避し、犯罪資金をロンダリングするためには便利な存在。 要するに、庶民のカネは搾り取られ、一部に集められ、その資金が流れ込む先が投機市場。その結果、実体経済は萎み、金融は肥大化した。この仕組みを放置したまま、資金供給量を増やしても金融市場へ流れていくだけのことであり、実体経済が回復するはずはない。実体経済を回復させたいなら、別の手立てが必要だ。 勿論、安倍政権がそうした手立てを考えているとは到底、思えない。それどころか、安倍政権はTPPによって、経済活動が絡むあらゆる政策の最終的な決定権をウォール街に渡そうと画策している。そうなれば、参院選が終わり、安倍政権の正体が明るみに出て自民党が消滅したとしても、新政権は何もできない。原発を止めようとしても、TPPのISDS条項が立ちはだかる。 要するに日本をウォール街の植民地にしようというわけだが、そうしたプランを実現するためにも参院選で安倍内閣は勝利しなければならない。だからこそ、日銀もマスコミも与党を勝たせようと必死なのである。

2013.07.11

-

「アラブの春」でプロパガンダに徹したアル・ジャジーラで20名以上のスタッフが辞めたが、その理由はカタール政府の事実を無視したムスリム同胞団への肩入れ命令

カタールの首長が私財を投じてアル・ジャジーラという放送局は設立された。カタール以外の情報は自由に報道できるため、それなりに信頼を勝ち得たのだが、「アラブの春」で状況は大きく変わってしまった。 リビアにしろ、シリアにしろ、カタール政府が体制転覆プロジェクトに深く関与しているため、アル・ジャジーラは自由に報道できないどころか、単なるプロパガンダ機関になり、信頼度が大きく低下してしまったのである。 アル・ジャジーラの傘下にアル・ジャジーラ・ムバシャー・ミスル(ライブ)という放送局がある。エジプトでモハメド・ムルシ政権が倒された後、放送中止に追い込まれ、社長のアイマン・ガバラーは7月3日、治安機関に拘束されてしまった。5日までには釈放されたようだ。 7月8日には、そのアル・ジャジーラ・ムバシャー・ミスルのスタッフ22名が辞職している。カタール政府の指示によって、ムスリム同胞団に肩入れした報道をさせられたことが辞めた理由で、職場には責任もプロの意識もないという。 その前日、7日にはルクソールの特派員、ハッガグ・サラマも辞めた。放送で嘘をつき、視聴者をミスリードしていることが理由だとしている。ムスリム同胞団やサラフィを背景にするムルシ政権を持ち上げる一方、同政権に反対するグループは「暴徒」として描き、何を主張しているかは伝えないことが方針になっていた。逆にムルシ派が一方的に銃撃しても静かだ。 昨年3月にもアル・ジャジーラのベイルート支局の幹部、ハッサン・シャバーンが「偏向放送」に抗議して辞職している。同放送局ベイルートのプロデューサーや特派員も同じ理由で辞めている。 ムスリム同胞団と「西側」や湾岸産油国との緊密な関係については何度も書いたが、その象徴的な人物がヒラリー・クリントンの側近だったヒューマ・アベディン。母親のサレハはムスリム同胞団の女性部門を指導している人物で、夫のアンソニー・ウィーナーは親シオニスト派の元下院議員だ。議員はセックス・スキャンダルで2011年に辞職している。 アル・ジャジーラはその程度の放送局だということだが、視聴者に嘘をつき、ミスリードして国民を破滅への道へ導いても平然としている日本のマスコミよりは、はるかにマシだとは言えそうだ。

2013.07.09

-

武装したムスリム同胞団が反対勢力を殺害する一方、軍の銃撃で同胞団にも犠牲者が出ている中、アル・カイダからムルシを支持する発言も流れているようで、内戦の可能性

エジプトの状況が悪化しているようだ。武装したムスリム同胞団が反対勢力を襲撃して殺害する一方、軍の銃撃でモハメド・ムルシを支持する勢力にも犠牲者が出ているようだ。 親ムルシ派と対立している勢力を「暫定政権支持派」と表現する人もいるようだが、正しい表現とは言い難い。アメリカ政府がムルシの排除に乗り出し、暫定政権を作ろうと決意した原因はムルシ政権に対する抗議活動が大規模化したことにある。その抗議活動は勿論、「暫定政権支持派」によるものではなかった。あえて言うなら、「反ムルシ政権派」だ。 反ムルシ派が掲げるバナーやプラカードには反米のほか、汎アラブ、ナショナリズム、社会主義などを支持するフレーズが書かれていた。ガマール・アブドゥン・ナセルの考え方が広がっている兆候が見られるたとも言える。 ナセルはアラブ諸国の団結を訴え、非同盟運動に参加した人物であり、少なからぬ欧米の支配層が彼を危険視していた。こうした運動をコントロールするため、早い段階でムルシの排除を決断したのだろう。 しかし、当初、ムルシは自分がアメリカ支配層から支持されていると主張していた。アメリカの許可なく軍は動かないから、自分は安泰だということだったのだが、実際はアメリカに見捨てられ、排除されることになった。 しかし、ムスリム同胞団は引き下がらない。「虐殺を止めさせるため」だとして「国際社会」に介入を要請、暫定政権と戦うために蜂起するようにも呼びかけている。それだけでなく、アル・カイダの幹部、アイマン・モハメド・アル・ザワヒリもムルシを排除したことへの報復を口にしている。 アル・カイダの訓練施設でリーダーを務め、エジプト、パキスタン、スーダンでザワヒリと行動を共にしていたシェイク・ナビル・ナイイムによると、ザワヒリはアメリカの二重スパイ。シリアで反政府軍の主力になっているアル・カイダ系のアル・ヌスラを率いるモハメド・アル・ジャウラニはCIAの工作員だともナイイムは推測している。アメリカ支配層の内部にムルシを支持する勢力がいるのかもしれない。 何度も書いたことだが、アル・カイダは1970年代の後半にアメリカの軍や情報機関が作り上げた武装集団の中から出てきた。ムスリム同胞団と米英との関係も知られている。この両国だけでなく、イスラエルと戦う意志はない。これはイスラエルも承知しているはずだ。 先日もイスラエルはシリアの武器庫を爆撃したという噂が流れた。この攻撃があったかどうかは不明だが、今年の1月と5月にイスラエルはシリア領内を空爆している。イスラム武装勢力に化学兵器が渡ることを恐れてのことだという「解説」も聞かれた。 しかし、その可能性は小さい。シリアの宗教指導者でサラフィのアブドラ・タミーミもテレビで「私たちの敵はイスラエルじゃありません。シリアの大統領が敵なんです」と発言したという。(重信メイ著『「アラブの春」の正体』)つまり、イスラエルはシリアの体制転覆を目指し、直接的な軍事介入をしている可能性が高い。 リビアやシリアでは、「西側」、湾岸産油国、そしてイスラエルの支援を受けた勢力は「政府による虐殺」を口実にして軍事介入をはじめたが、その主張は嘘だといことが後にわかる。実際は、体制転覆派が外部から「死の部隊」を潜入させ、殺戮をはじめたと言われている。 同じ手口をムスリム同胞団やサラフィが使っても不思議ではないのだが、今回のクーデター/革命の背後にいるアメリカ政府がその手口を持ち込んだ張本人。今後、反米、汎アラブ、ナショナリズム、社会主義といった主張を「暫定政権とムスリム同胞団の戦い」を利用して押さえ込めればアメリカ政府の勝利。ただ、内戦に発展する可能性もあり、そうなるとアメリカにとって厄介なことになる。

2013.07.09

-

エジプト軍が動く1時間前に米国政府はムルシ大統領に退陣を求めていたが、それを拒否し、暴力的な抵抗をはじめる動きがあり、アル・カイダが参戦して内戦の恐れも

エジプトのクーデターはアメリカ政府の意志だった可能性が高まった。ニューヨーク・タイムズ紙によると、軍が動く約1時間前、あるアラブの外相がアメリカ政府の「使者」としてモハメド・ムルシ大統領に電話、条件付きで辞任するように伝えたという。 しかし、ムルシはアメリカ政府の提案を拒否、彼の外交問題担当顧問だったエッサム・エル・ハッダドが別室からアン・パターソン米大使へその意志を伝え、大使から大統領顧問のスーザン・ライスへ知らされたようだ。 軍が動く直前まで、ムルシの側近は自分たちをアメリカ政府が支持していると思っていたようで、アメリカの許可がなければ軍は動けないと言っていた。アメリカ支配層の傀儡になれば、アメリカ政府が自分たちを守ってくれると信じていたのだろう。 しかし、状況次第では傀儡は棄てられることが再確認された。状況を変えたのは民衆の怒りである。多くの日本人は選挙の時に投票するのが関の山。しかも、深くは考えない。抗議活動もおとなしい。が、そういう国ばかりではない。ギリシャも迫力があったが、トルコもエジプトも徹底している。アメリカ政府も無視できない。 トルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン首相も心中穏やかでないだろう。エジプトと同様、国内問題だけでなく、シリアの体制転覆に加担する政府にたいする庶民の怒りが背景にはある。トルコは最初から反政府軍を積極的に支援、攻撃の拠点を提供し、戦闘員を訓練し、武器を供給する場も用意した。 アメリカ政府がクーデターの背後にいることをムルシ陣営/ムスリム同胞団もわかっただろうが、それでもあっさり引き下がる雰囲気ではない。抗議活動は暴力的になり、反ムルシ派の若者を高所から突き落としている場面と言われる映像もインターネットに流れている。 ムルシ政権下では弾圧の対象になったコプト教(キリスト教の一派)の関係者は今回の革命/クーデターを歓迎しているのだが、そのコプト教の聖職者が射殺されるという事件も起こっている。カイロでも武装した同胞団の支持者が反対派の人びとを殺しているとも伝えられている。 それだけでなく、アル・カイダの幹部、アイマン・モハメド・アル・ザワヒリは報復を宣言している。エジプトで内戦が始まる可能性があるということだが、ザワヒリはアメリカの二重スパイだとも言われている。内戦でエジプトが破壊されることを願う勢力がアメリカ支配層の内部にいるのだろうか?

2013.07.07

-

米国に信頼されていると過信していたムルシを大統領の座から引きずり下ろしたシーシ軍最高評議会議長も米英で教育を受けた人物で、反米体制阻止がアメリカの意志

エジプトの支配層は「西側」の傀儡だらけだ。選挙を行えば、そうした人間の政府ができあがる。アメリカ支配層の「ご機嫌」を損ねない限り、公約などかなぐり捨て、身勝手な政策を推進できる。場合によっては、アメリカの命令で公約をかなぐり捨てる。モハメド・ムルシも自分をアメリカ政府の手先だと自覚していた。 ムルシが属するムスリム同胞団は歴史的にイギリスやアメリカと関係が深いのだが、ムルシ個人もアメリカとつながっている。1982年に南カリフォルニア大学で材料科学の博士号を取得、82年から85年までカリフォルニア州立大学で助教授を務めた後、航空宇宙局(NASA)のエンジニアになったという経歴の持ち主なのだ。 このムルシを排除した軍最高評議会のアブデル・ファター・エル・シーシ議長もアメリカの手駒。1992年にイギリスの統合指揮幕僚大学で、また2006年にはアメリカの陸軍大学で学んだ経験がある。 ということで、アメリカの支配層にしてみれば、ムルシでもシーシでも個人的には大差がない。問題は庶民の怒り。選挙で騙しても抗議行動で自分たちの計画を壊されてはかなわない。「西側」は「選挙の正統性」とか言って、選挙を絶対化しようとする。が、選挙で自分たちの意に沿わない政権ができたなら、勿論、抗議行動を仕掛け、場合によっては軍事クーデターで大量殺戮。 反ムルシの抗議活動では、デモの参加者が掲げたバナーやプラカードに汎アラブ主義、ナショナリズム、社会主義などを支持するフレーズが書かれていた。ガマール・アブドゥン・ナセルの考え方が広がっていることをうかがわせる。これは懸念材料。で、ムルシはアメリカ支配層の「ご機嫌」を損ねてしまったのだろう。 ナセルは非同盟運動を推進したひとりであり、「西側」、特にイギリスやフランスから敵視されていた。そのナセルを暗殺しようと何度も試みたのがムスリム同胞団だ。ナセル主義の広がりを「西側」は嫌がるだろう。 前回も書いたように、今回の騒動はシリア情勢が関係しているという見方がある。かつて、外国の軍事介入に反対するようなことを言っていたムルシだが、反シリア政府軍の劣勢が明らかになると、反政府軍への肩入れを公然と口にするようになった。これが自らの足下を脅かすことになる。 シリアで体制転覆を目指している武装勢力の主力はアル・ヌスラなどアル・カイダ系の武装集団であり、思想/宗教的な背景という視点で見るとサラフィだ。ムルシの背後と重なる。 以前にも書いたことだが、アル・カイダの訓練施設でリーダーを務めていたシェイク・ナビル・ナイイムは、アル・ヌスラのリーダー、モハメド・アル・ジャウラニはCIAの工作員だと推測している。ムルシがアメリカと反シリア政府軍につながっていても不思議ではない。 エジプトからパキスタン、そしてスーダンへとナイイムはアイマン・モハメド・アル・ザワヒリと行動を共にした人物。エジプト軍によってムルシ政権が潰されたことに関し、アル・カイダの幹部としてザワヒリは報復を宣言しているが、このザワヒリはアメリカの二重スパイだとジャウラニは言う。 シリアをはじめ、中東の作り替える計画をアメリカのネオコンがたてたのは1990年代の初頭。その後、イギリス、フランス、トルコ、イスラエル、サウジアラビア、カタールも中東や北アフリカに「新秩序」を築こうと動き始める。 ところが、トルコではエジプトより前から政府の政策に反対する運動が盛り上がり、政権は揺らいでいる。六月にはサウジアラビアではクーデター騒動があり、ハリド・ビン・スルタン・ビン・アブドゥル・アジズ元副国防相が自宅軟禁になった。カタールではハマド・ビン・ハリファ・アル・タニが首長の座を息子のタミム・ビン・ハマド・アル・タニへ譲っている。アメリカの圧力だったという。 バラク・オバマ政権は中東/北アフリカでの戦略を軌道修正しつつあるのかもしれない。

2013.07.05

-

自分は米国に支持されているとして大規模な抗議活動を無視したムルシ大統領を軍が拘束、憲法が停止されたが、遠因はシリアの体制転覆が予定通り進まないこと

モハメド・ムルシ大統領の退陣を要求する100万人規模の抗議活動が展開されていたエジプトで、軍最高評議会のアブデルファター・エル・シーシ議長が憲法の停止を宣言、アドリー・マンスール最高憲法裁判所長官を暫定大統領に指名した。ムルシ大統領は拘束されたようだ。 直前までムルシ側は強気だった。自分たちはアメリカに支持されていて、アメリカの許可なしにクーデターは実行できないと側近は言っていたのだ。6月下旬には、アメリカ政府が400名以上人の部隊をエジプトへ派遣するという情報も流れていた。(日本のマスコミがムルシの肩を持つのは当然ということ。) クーデターはアメリカの許可が必要というムルシ側の主張が正しいなら、最後にムルシはアメリカから見捨てられたと言うこと。ムルシの暴走を放置していると、本当の革命が起こり、アメリカに敵対する体制ができあがる可能性は確かにあるわけで、そうした事態にならないようにクーデターを容認したとしても不思議ではない。 ムルシの支持母体はムスリム同胞団。歴史的に見て、「西側」とつながりがあることは本ブログでもすでに書いたことだ。同胞団の中でも右派がムルシの基盤で、シリアでも残虐な行為を繰り返していることで悪名高いサラフィにも彼は近い。そもそも、ムルシが選ばれた選挙に不正があると考えるエジプト人は多かったようで、選挙の最中もデモが続いていたと伝えられている。 つまり、大統領選ではムルシーが25%、アフマド・シャフィーク元首相が24%、ナセル主義者のハムディーン・サッバーヒーが21%、元ムスリム同胞団でリベラル的なアブドルモネイム・アブールフトゥーフが17%。ホスニー・ムバラクを追い出した勢力に支持されていた人物は決選投票に残れなかったのである。アメリカが容認できるふたりが残ったということでもある。 今回、デモの参加者が掲げたバナーやプラカードに汎アラブ、ナショナリズム、社会主義などを支持するフレーズが書かれていた一因はその辺にありそうだが、抗議活動の盛り上がりを考えると、大統領選のときよりガマール・アブドゥン・ナセルの考え方が広がっている可能性がある。反米色も強まっている。 今回の騒動はシリア情勢が関係しているという見方もある。現在、シリアでは「西側」や湾岸産油国の支援を受けた武装集団が劣勢で、ムルシーも反政府軍への肩入れを公然と口にしていた。バシャール・アル・アサド体制を倒すため、外国勢力の介入を呼びかけたのだ。 反シリア政府軍の主力はアル・カイダ、戦闘員を見るとサラフィ。つまり、ムルシーの支持母体を重なる。こうした発言はエジプト国民だけでなく、自国軍を刺激することになり、クーデターの一因になったようだ。1990年代の初頭、ネオコン/イスラエルが描いた「中東新秩序」のプランは揺らいでいる。

2013.07.04

-

給油を予定していたポルトガルがボリビア大統領機の着陸を許可せず、フランス、スペイン、イタリアは領空通過を拒否、つまり飛行を妨害されてオーストリアへ着陸

フランス政府はアメリカとの通商交渉を中断するのだという。アメリカの電子情報機関がEUの情報も盗んでいたことが発覚したためだというが、その一方でボリビア大統領が乗った航空機の領空通過を拒否している。NSAの活動を内部告発したエドワード・スノーデンが搭乗しているという噂を信じたらしい。アメリカの指示に従ったと感じた人は多いだろう。現在のフランス政府はアメリカやイギリスに楯突けないということだ。 EUで米英両国が個人データを集める際、デンマーク、オランダ、フランス、ドイツ、スペイン、イタリアなどは協力していたと、かつてNSAで働き、今はジャーナリストのウェイン・マドゥセンは語っている。 今回、ボリビアの大統領機はモスクワを飛び立ち、ポルトガルで給油する予定になっていたのだが、そのポルトガルが着陸を拒否、やむなくカナリア諸島へ向かおうとしたところ、フランス、スペイン、イタリアが領空の通過を拒否し、オーストリアへ着陸せざるをえなくなったという。航空機の飛行を妨害し、着陸させるという点で、戦闘機を使ったスクランブルと同じことである。 ヨーロッパ諸国がスノーデンの搭乗した航空機の飛行を妨害することは、スノーデン/WikiLeaks側も知っていた可能性は高い。当初、香港からモスクワを経由し、そこからキューバへ向かう予定だったのだが、モスクワで乗り換えなかった。その理由は、今回のような事態になることを予想していたからではないだろうか? スノーデンはNSAの内部情報を明らかにしつつあるが、それに対する欧米諸国の反応は、そうした告発以上に興味深い。支配システムの実態を垣間見ることができるからだ。これまで推測されていたことを、ある程度は確認できる。世界をどのように支配するかという戦略が民主党と共和党とでは違うのだが、今回はバラク・オバマ大統領とジョージ・W・ブッシュ前大統領は共闘している。それだけ深い部分の情報をスノーデンは握っているのかもしれない。 今回は飛行の妨害にとどまったが、アメリカは他国の民間機を撃墜しも平然としていられる国。「国際社会」とやらも、そうしたアメリカの姿勢を許している。手駒のエージェントを使って旅客機を爆破したケースはともかく、1988年7月3日にアメリカ海軍のミサイル巡洋艦ビンセンスはイラン航空655便をミサイルで撃墜、乗員乗客290名を殺している。 アメリカ側は、旅客機の高度が約2700メートルと低く、コースから外れていたと主張したが、旅客機は離陸直後であり、決して通常より低いとは言えない。コースから外れていたといっても7キロメートルほどで、許容範囲内だ。 過去の内部告発者も共通しているが、情報活動に従事している間に、一部支配層の犯罪的、あるいは不適切な行為を知ってしまったことが原因。監視システムが最重要ターゲットにしているのは戦争に反対する人びとだということは歴史的な事実。自国や外国の要人の弱みを握り、操ることも基本的な目的だ。スノーデンにしても「国家がなくても人類は生きていけるというアナーキズム思想を抱くに至った」ので内部告発したわけではない。(ま、こんな的外れなことを考える人は少ないだろうが。) 例えば、1970年代にクリストファー・ジョン・ボイスという若者がソ連にスパイ衛星に関する情報を流すという事件があった。衛星の目的はいくつかあるが、そのひとつは通信の傍受。つまりECHELONにつながる。 こうした情報を外部へ伝えたいと彼は考えたのだが、どうやら、メディアは信用していなかったようだ。仕事がら、メディアと支配層との関係を知りすぎていたということだろう。その仕事では機密情報を見るチャンスがあり、アメリカ政府が民主的に選ばれたチリの政府を軍事クーデターで潰したり、オーストラリアの首相を辞めさせたりしている現実を見て、アメリカという国に幻滅したようだ。 今回のケースでアメリカ政府が必死になっているのは、自分たちの悪事が露見することを恐れてのことにほかならない。ボイスの場合も、WikiLeaksとの関係で逮捕されたブラドレー・マニング特技兵の場合もそうだが、政府は公開裁判を避けたがる。情報が漏れることを恐れるからだ。スノーデンを拘束したとしても、公開法廷で裁きたくはないだろう。知りすぎた人間は闇に葬るのが欧米流だ。(日本も一緒かwww)サダム・フセインやムアンマル・アル・カダフィも、だから殺されたのである。やることは犯罪組織と同じだ。

2013.07.03

-

米英両国の電子情報機関が全ての国をターゲットにした監視システムを動かしていることは有名な話で、今回の件ではEUの7カ国以上が米国と共謀していたとする証言も

アメリカとイギリスによる地球規模の監視システムをEUが知らなかったはずはない。これは常識。イギリスは別格として、ほかのNATO諸国も日本や韓国と同じように「第3当事国」としてUKUSAに加わっている。 今回の話では、アメリカやイギリスの監視を知っていただけでなく、協力していたとする話もある。6月29日の短い時間だけオブザーバー紙のサイトに掲載した記事の中で、EUの7カ国以上がアメリカと共謀し、個人の通信データを集めていたと伝えていたというのだ。 UKUSAの中枢国であるイギリスは勿論、デンマーク、オランダ、フランス、ドイツ、スペイン、イタリアの名前が挙がっている。少なくとも、この7カ国はアメリカと共犯関係にあるということのようだ。 ちなみに、NSAの活動を内部告発したエドワード・スノーデンは20カ国以上の国に庇護を求めたという。ロシアのほか、ボリビア、ブラジル、キューバ、ニカラグア、ベネズエラ、エクアドルのラテン・アメリカ諸国、アジアの中国とインド、そしてヨーロッパ諸国は、オーストリア、フィンランド、ドイツ、ノルウェー、ポーランド、スイス、フランス、アイスランド、イタリア、アイルランド、オランダ、スペインなどだ。 ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スペインは共犯国と重なっている。また、ロシアへの要請は取り下げられ、オーストリア、フィンランド、ノルウェー、ポーランド、イタリア、スペイン、ブラジル、エクアドル、インドはすでに拒否しているようだ。 ところで、オブザーバー紙の記事はウェイン・マドゥセンという、かつてNSAで仕事をしていた人物の話に基づいている。「公式見解」とは違う情報を提供、物議を醸していることで有名で、例えば、イエメンで2000年10月にアメリカ海軍の駆逐艦コールはアル・カイダでなく、イスラエルのドルフィン級潜水艦(ドイツ製)が発射した巡航ミサイルに攻撃されたと主張している。 彼によると、この事件を担当したのはFBIの対テロ専門家のジョン・オニール。1993年に世界貿易センターが爆破されて以来、アル・カイダとオサマ・ビン・ラビンを追跡していた。そしてコールの件も現地に赴いて調べ始めるのだが、マデリーン・オルブライト国務長官の指示で、イエメン駐在のバーバラ・ボーディン大使からオニールたちは冷たくあしらわれ、イエメンから追い出されてしまう。 いろいろあって、2001年8月22日にオニールはFBIを去り、翌日には世界貿易センターの保安部長として雇われる。オフィスはノース・タワーの34階。9月11日に航空機が突入し、続いてサウス・タワーにも別の航空機が激突する。オニールはサウス・タワーで救助活動をしていたが、その最中にビルが崩壊して死亡した。 マドゥセンの発言をオブザーバー紙が掲載することを許せないと感じる人は少なくないだろう。

2013.07.02

-

米英両国の電子情報機関が全ての国を監視対象にしてきたことは,何十年も前から指摘され、大騒ぎするような話ではないわけで、破壊力の強い未公表情報があるのか?

NSAはEU領内の通信を傍受するだけでなく、アメリカのワシントンDCにあるEU代表部に盗聴器を仕掛け、コンピュータ・ネットワークにも侵入していたという。エドワード・スノーデンが明らかにした文書の中にそうした記述があったようだ。 しかし、1992年からネオコンは潜在的なライバルを叩きつぶすと言ってきたわけであり、通信の傍受も「全ての国」がターゲットだと言われてきた。「友好国」や「同盟国」も例外ではない。 ところが、「冷戦の戦術」(独司法相)、「大スキャンダル」(欧州議会議長)、「アメリカはEUでなく、自分たちのスパイを監視すべきだ」(ルクセンブルグ外相)、「全く受け入れられない」(元ベルギー首相)といった発言が飛び出してきた。 そう言わざるをえないのだろうが、白々しい。欧州議会は1998年に「政治的管理技術の評価」という報告書を出しているが、そうした文書をまとめた大きな要因は、アメリカとイギリスが地球規模で築いた通信傍受システム、ECHELONの存在にある。つまり、自分たちが監視の対象だということは自覚していたはず。 アメリカ国防総省のDARPA(国防高等研究計画局)が、全ての人の学歴、銀行口座の内容、ATM利用記録、投薬記録、運転免許証のデータ、航空券の購入記録、住宅ローンの支払い内容、電子メールに関する記録、インターネットでアクセスしたサイトに関する記録、クレジット・カードのデータなどを集めていることも知られていた。今ではGPSやIC乗車券(PASMOやSUICAなど)を使って個人の動きを追跡できる。電気、ガス、水道などの使用状況を監視するのは、治安機関の常套手段だ。 UKUSAの存在も1970年代から知られていた話。言うまでもなく、UKUSAとはUKとUSAを中心とする電子情報機関の連合体で、「第2当事国」としてアングロ・サクソン系のカナダ、オーストラリア、ニュージーランドが参加している。ドイツを含むNATO諸国は日本や韓国と同じ「第3当事国」。つまり、EUはUKUSAに参加しているのであり、本来ならNSAやGCHQの活動を知らないわけがない。 ただ、政府によっては知らないケースもある。例えば、ニュージーランドで1984年に「反核政策」を掲げた労働党のデイビッド・ラングが首相になったとき、GCSB(ニュージーランドの情報機関)は活動内容を政府に伝えていなかった。つまり、米英の支配層がニュージーランド政府を監視する道具として動いていた。アメリカの情報機関と関係が良くなかったオーストラリアのゴフ・ホイットラム首相がジョン・カー提督に罷免されたことも以前、書いたことがある。 こうしてみると、スノーデンの内部告発に対するアメリカ政府や議会の反応は度が過ぎるように思える。まだ公表されていない情報の中に、アメリカ支配層を揺るがすものが含まれているのかもしれない。例えば、イスラエルに関する情報や投機市場の操作。 アメリカの支配層を困らせる情報を公表しないという条件付きで、ロシアはスノーデンの亡命を認めると言っているらしい。

2013.07.01

-

エジプトで100万人が参加したとも言われる反政府行動があり、参加者が掲げるプラカードなどにはナセルを彷彿とさせる主張が書き込まれ、新しい流れだと注目されている

エジプトでモハメド・ムルシ大統領の対人を要求する大規模な抗議活動が展開されている。6月30日のデモには主催者側の発表で2200万人が参加したという。この数字は誇張されていると言われているが、それでも100万人近くは集まったと推定されている。 これだけなら数字の問題なのだが、注目されているのは、汎アラブ、ナショナリズム、社会主義などを支持するフレーズがバナーやプラカードに書かれ、反米気運の高まりを感じさせること。ガマール・アブドゥン・ナセルの考え方が復活している兆候が見られるとも言える。ナセルはアラブ諸国の団結を訴え、非同盟運動に参加した人物であり、少なからぬ欧米の支配層が彼を危険視していた。 ちなみに、ナセルが表舞台に登場するのは1952年のこと。クーデターで王制(欧米の傀儡)を倒したのだ。名目的な指導者はムハンマド・ナギブ将軍だったが、中心的な役割を果たしたのはナセルの率いる自由将校団。 その翌年、イギリス政府はクーデター政権を新たなクーデターで倒す計画を立てたが、アメリカ政府に反対される。ナギブを殺すとナセルが大統領になる可能性が高いという理由だった。ナギブの後ろ盾になっていたのがイスラム同胞団だ。 そのイスラム同胞団は1954年にナセルの暗殺を試みて失敗する。この年、フランスの情報機関もナセルを暗殺しようとしたと言われている。 そうした出来事を受け、ナギブ大統領は解任され、同胞団は非合法化された。その際、同胞団のメンバー数千人は中東の各地へ逃げている。 同胞団の創設者はハッサン・アル・バンナ。その義理の息子にあたるサイド・ラマダンは西ドイツを経由してスイスへ逃れているのだが、その逃走資金を出していたのはサウジアラビア。当時、ラマダンをイギリスやアメリカの情報機関に雇われたエージェントだと考える人もいたようだ。 1956年にナセルはスエズ運河の国有化を宣言、イギリスの情報機関はイスラム同胞団と接触し、体制転覆について話し合っている。ナセルをはじめとするエジプト政府の閣僚を暗殺し、軟禁中のナギブを大統領にするという計画だったようだ。 こうしたイギリスやフランスの動きにアメリカのジョン・フォスター・ダレス国務長官は賛成していたのだが、ドワイト・アイゼンハワー大統領は同調しなかった。運河の国有化もナセルを暗殺するほどの問題ではないと考えたようだ。 1956年10月にムスリム同胞団はナセルを暗殺しようとして失敗、その3日後にイスラエル軍はシナイ半島へ軍事侵攻して第2次中東戦争が始まる。このとき、イギリスとフランスがエジプトの空港や通信施設を空爆、アメリカはトルコの基地から偵察機を飛ばし、写真をイギリスに提供している。 この年、アメリカは大統領選があった。そこで選挙が終わるまで開戦しないとイスラエルは約束していたのだが、約束は守られなかった。CIAの一部が動き、この戦争を止めさせている。 そして1970年、ナセルは心臓発作で急死した。享年52歳。 現在のムスリム同胞団もアメリカやイスラエルに敵対する意志はない。こうした姿勢はサラフィも同様だ。リビアやシリアで住民を虐殺しても、アメリカやイスラエルとは友好的な関係を維持するというわけだ。そうした勢力に反対し、ナセルを彷彿とさせる主張をする人がエジプトでは街頭へ出始めた。

2013.07.01

全29件 (29件中 1-29件目)

1