2015年11月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

武満徹「混声合唱のためのうた」

表記CDを購入した。演奏しているのは、当間先生が指揮している大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団。なぜこのCDを購入したかというと、今度入団しようとしている当間先生のTCMCで春の教会コンサートでこの曲集の中から、4曲歌うことになっていたため音取り目的で購入した。 武満の合唱曲は、単独では少し聴いたことはあったのだが、今回のように集中しまとめて聴いたのは初めてだった。そして聴いていくうちに衝撃を受けた・・・今までけっこう多くの曲を歌ったり聴いたりしてきたのだが、なんというか、こんな粋というか、カッコイイというか、少し表現は難しいのだが、このような合唱音楽を聴いたことはなかった。 もちろん、オペラシティのホール名にもなっている、世界の「タケミツ」の名前は知っていたのだが、アカペラ合唱の小曲でこのような素敵な曲を書いていたとは・・・しかし、あまり演奏会で取り上げられない理由はなんだろう・・・良い曲なのに・・・たしかに微妙なハーモニーでかなり演奏には繊細な技術が必要な感じはしたのだが・・・ そして、この演奏は、当間先生の発声理論に基づいた演奏だった。今、私がやっている発声の方向とまったくベクトルは同じように感じた。 さて、このような曲に取り組むことができるかと思うと楽しみで仕方がない。

2015.11.29

コメント(2)

-

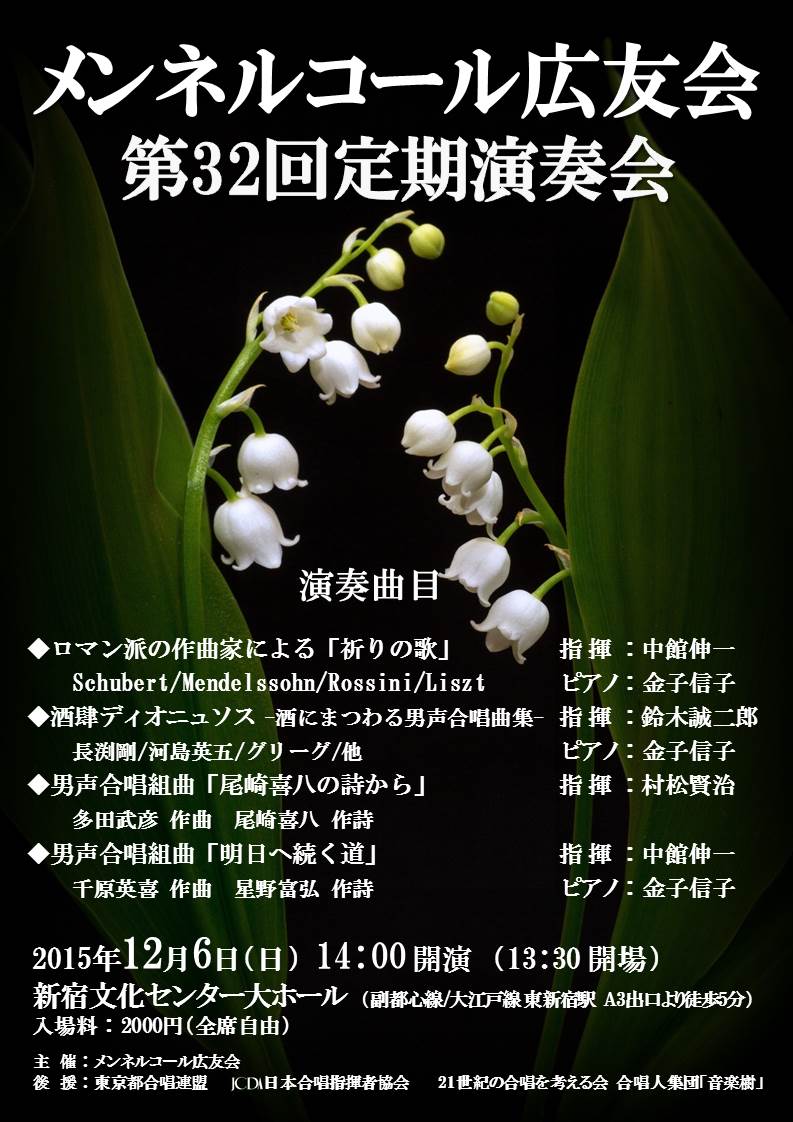

12/6広友会定期演奏会

いよいよあと1週間となりました。お時間のある方はぜひよろしくお願いします。当日券だと2000円となりますが、コメントいただければ半額といたします。第3ステージの「尾崎喜八の詩より」の3曲目「春愁」では、後半部分のソロを担当します。

2015.11.29

コメント(0)

-

混声活動の開始

いよいよ、今日から新しい混声合唱団へ見学へ・・・そして12月末まで仮入団し、今年最後の当間先生の練習で正式入団って段取り・・・ すでに楽譜は全て入手してあり、じょじょに音取りを開始しているところ・・・なにしろ演奏会は年に2回あり、それぞれ4ステージあるので今までの倍のスピードでやる必要がある。しかし、その分多くの音楽と出会えるということになるので、楽しみ・・・ ここは、アカペラ主体(年2回の演奏会の内、1回は教会でのコンサートとなるため、ここは全てアカペラ、定期演奏会の方は2ステージほどピアノ付きの曲も歌う)の少人数の団体・・・少人数男声はイマイチ体質に合わなかったのだが、テナーが内声になる混声だと力が入らないので大丈夫だと考えている。 そして、その他に来年はオケ付き大規模合唱団で、第九を含むオケの大曲を3ステージくらい歌おうと考えている。これでけっこうバランスがとれるかなあ・・・ とりあえず、私も50代後半だし、いろいろな音楽を経験していかないと残された時間も・・・

2015.11.28

コメント(2)

-

合唱団ゆうか演奏会

表記を聴きに武蔵野市民文化会館小ホールへ行ってきた。この演奏会は、題名に 「声の響、言葉の響、三善晃とともに」とあるように、歌曲の独唱を含めたすべて「三善作品」の演奏会だった。 このホールは今年の10月、当間先生のTCMC演奏会で初めて行ったのだが、500人ほどの客席に対して天井がかなり高い。残響が長そうに感じたのだが、さほど顕著ではないところをみると、今回のゆうかのような30人規模の合唱団には、ちょうど良いホールなのかもしれない。 さて、私自身、三善作品といえば「遊星ひとつ」と混声曲「生きる」と「一人は賑やか」を歌ったことがあるだけで当時まだまだ未熟な私にとっては、かなり難しい曲だなあ、でもなんか面白いという感覚しかなかった。そして、三善作品の演奏を聴くと、結果としてなかなか良い演奏には出会えなかった。 代表的な例としては、今年、同声部門日本一となった、おえこらさんが「遊星ひとつ」を歌ったとき、60人以上の大人数だったにもかかわらず、ステージから声が届かず、ステージと客席の間に分厚い壁があるように感じた。これは、樹の会で同曲を歌ったときも同じように感じた。 このことから、多分三善作品は、歌う合唱団自身のベクトルが、本当に一致しないと客席に曲を届けることができない、非常に歌う側に厳しい曲なのではないかと思っていた。 今回のゆうかの演奏会は、第一ステージこそ、各パートにバラツキが出たり、テナーが弱かったり、もうひとつ言葉が届かなかったりしたのだが、2ステージ目の「嫁ぐ娘に」からは本領発揮で素晴らしい演奏だったと感じた。難曲の三善作品を合唱団全体のベクトルをそろえ、しっかり客席に届けてきた。まさに超一流の合唱指揮者である藤井先生の面目躍如の演奏会だったのではないだろうか。 そして、この演奏を聴いて感じたのは、三善作品は聴く側にも厳しい作品なのではないか、ただ単に曲が美しくて素晴らしいとか、詩の表現がしっかり届くとか、客席で普通に聴いているときに感じることを超えた、さらに上の芸術性があるように漫然と感じた。それが何なのかは、まだまだ私には分からないのだが、これから更にいろいろな曲を歌ったり数多くの演奏を聴くことにより、その本質を理解できるようになりたいと感じた。

2015.11.23

コメント(0)

-

トップ病再び

これは、以前「トップ(ソプラノ)病」という表題で書いたのですが、そのときは私自身完全にこの病気に侵されていたようです。 まず、この「トップ(ソプラノ)病」の症状を復習すると・・・ ・自分の声に酔う(特に高音域のロングトーン) ・他のパートを聞かない(というか、ハーモニーに乗るのは得意なのだが、調子に乗ると音程が上ずってくる) ・ロングトーンで拍を数えない(指揮者が切ってくれると思ってる) ・いつも譜面では一番上の音を歌ってしまう。 結局、単なる「自己中」ということになる・・・ 当時は、この病気のダメさにあまり気がついておらず、ある意味、得意げに書いていたのだが、内声パートを経験し合唱の本当の意味をある程度理解するようになると、とても恥ずかしいことだと感じるようになった。大体、ソロなら良いが合唱をしている最中にこの症状を発症すると迷惑この上ないことになる。一流の合唱団では、このパートを歌っている人でも、この病気に侵されている人は、ほとんどいないのではないだろうか・・・結局、このような人の存在を許す合唱団は二流以下ということなのだろう・・・ ところでこの病気の人は、ただ高い声が出ることだけに慢心して、音楽的に上を目指さない・・・というか上があることに気がつかない。そして人にそのことを指摘されると、認めるどころか自分の未熟さをさしおいて反発する。そして他の上手な人を認めようとはしない。現実をつきつけられると不機嫌になり、そして最後はその場から逃げ出す。この病気に決して正当性はないので・・・ この病気を治さないと、本当の「音楽」は理解できない悲しい人ということなのだろう・・・

2015.11.21

コメント(2)

-

中島みゆきコンサート2015~2016

を聴きに東京国際フォーラムへ行ってきた。みゆきさんのコンサートは2007年12月に同じ東京国際フォーラムに行って以来8年ぶり・・・その間、2回のコンサートツアーがあったのだが、体調不良で行くことが出来なかった。 今回も、ファンクラブの先行予約でS席なのだが、2階の前から2列目・・・全体はとても良く見えるのだが、さすがに遠く、みゆきさんははっきり見えなかったのが残念・・・今度からオペラグラスをゲットして持っていくことにしよう・・・そうでないとこの5000人収容のホールは広すぎる。 開演が18:30といままでより早いなあと思っていたら、なんと今回は途中で20分の休憩が入っていた。たしか以前までは19時開演くらいで終了が21:30くらいだった記憶があるのだが、休憩が入った分、開演が早く終了は、ほぼ同じ・・・みゆきさんがMCで言っていたのだが、休憩を入れたのは、寒くなってトイレが近くなり、アンコールあたりでお客さんがいなくなるのが寂しいから・・・しかし、多分本当の理由は、客層も以前に比較して年齢が上がったからだと思われた。 そして、今回のコンサートは、東京と大阪でしか行われないため、ツアーという言葉を外したのだが、逆にお客さんにとってツアーになってしまいましたね・・・と笑ってました。たしかに都内の方拍手して言われて拍手した数と、それ以外の数では地方からの人の方が多かった。 みゆきさんのコンサートの魅力の一つは、MCにあると思う。歌う姿は、後ほどDVDなどで見れるのだが、MCは入ってない。まあ、あのラジオ放送と同じ感じと思って頂ければ・・・ 今回の選曲は、どっちかというと「時代」、「糸」のようなメジャーな曲は少なかったが、けっこう通好みの選曲でじっくり楽しませて頂いた。 さて、私はいつぐらいからみゆきさんのファンをやっているか調べてみると、たぶんアルバム「臨月」あたり・・・とすると1981年なので、ちょうど大学後半かあ・・・もう34年にもなるんだ・・・ それにしても、感動のコンサートだったなあ・・・やはり合唱の演奏会とはまったく違った感じ・・・まあ、当然かな・・・

2015.11.19

コメント(0)

-

しなの合唱団さんへ情宣

先日の日曜日、男声合唱フェスへオンステした後、しなの合唱団さんへ12/6広友会定演へ行ってきた。夜7時前に練習会場へ到着し、知り合いのT氏へ電話し会場内へ案内して頂いた。その際、男フェスの演奏について聞くと慰め気味に「良い演奏でした」と言っていただいたのだが、私の方から、「いやー、今回はダメダメでした・・・泣・・・」と言ったら、「まあ、そうですね・・・」と返答に困られたような・・・とにかく聴いて頂いたことは感謝です。 案内され会場に入ると、すでに事前練習なのだろうか、団内指導者の方が指導され歌われていて、その後、各パートで話し合いが行われていた。おそらく前回練習の反省と今日の練習に対する取り組みについての話し合いなのだろう、皆さん真剣な様子だった。 会場には、メンバーの前に机と椅子が3っつ並んでいて、私はベース系の前の席に案内された。テナー側にはお茶などがセットされており、ここは指揮者の笹口先生とピアニストの前田先生の席なんだろうなと理解でき、その通りだったのだが、真ん中の席が誰なのかがわからなかったのだが、練習が開始されしばらくしてその席の主が登場・・・それは、コンクールで歌われる「シーラカンス日和」の作曲者、田中達也先生だった。 夜7時に練習開始、笹口先生の指揮、前田先生のピアノでまず課題曲M3「おやすみ」の練習から始まった。この曲は、暗く悲しいメロディのなかで関西弁が印象的な曲、しかも弱音が主体で、この演奏をコンクール都大会で聴き、衝撃を受けていた。今まで私のしなのさんの演奏に対する印象は、強烈な音圧で非常に正確な演奏・・・ということだったのだが、この課題曲で弱音の表現の素晴らしさだった。 その後、短い休憩を挟み自由曲である「シーラカンス日和」の練習に入る。この曲、昨年夏になにわコラリアーズさんの初演を紀尾井ホールで聴いていたのだが、そのときは曲自体よりなにコラさんの演奏の素晴らしさに圧倒されていたのだが、今回、しなのさんの練習でじっくり聴くことができ、この曲の素晴らしさを実感することができた。しかし、それは曲の素晴らしさを表現できる実力があるからこそということを強く思った。 この曲の終曲「音速平和」の一番最後に、トップテナーに超高音がある。コンクールで聴いてかなり高い音だと思っていたのだが、楽譜を見せて頂いて、Hであることを確認・・・これを数名でfffできっちり合わせるのは素晴らしい。一人一人がきっちりした発声で「楽音」として聴かせる。トップテナーではよくある勘違いなのだが、A程度の音を、表声で張り上げて出せることを自慢する、あるいは表声にこだわる。高い声が出せるのは決して才能などではなく身長が高いということと同じで、身体的特徴にすぎない。楽譜に書いてある音をいかに美しく歌えるかということが大切なのだと改めて実感させて頂いた。そのように変な勘違いをしているトップには、ぜひこの演奏を聴いて欲しいものだ・・・ そして、練習の最後に行われたコンクールでの通し練習・・・それまでは楽譜を見ながら聴いていたのだが、ここでは楽譜を閉じ、しなのさんの奏でる音の渦に心地よく巻き込まれた幸せな時間だった。

2015.11.12

コメント(0)

-

東京都男声合唱フェスティバルでの演奏

さきほど、男フェスへオンステしてきた。本当は、そのまま各団体の演奏を聴き、夕方からの合唱団しなのさんへの情宣に行く予定だったのだが、すこし気が変わり、演奏録音CDをマネージャーに代わってゲットし、それをメーリスで流すことになったので、一旦帰宅した。 演奏録音を聴いた感じとしては、私自身歌ったイメージと一致、まあ、今できる練習通りの演奏だなあと思ったのだが、全体としてはあまりよろしくない・・・どこがというと、ベース系が声を出しすぎ・・・なんか発声がイマイチでもうすこし柔らかく響かせてくれれば良いのだが、すこしがなり気味に感じた。どうしても力任せになってしまい、自分たちが主役の部分ももう一つ伝わっていなかったように聴こえている。 浜離宮朝日ホールということもあり、このような歌い方が一番影響を及ぼす・・・昨年の「もう一度」は、もう少し良い演奏だったのだが、今回はドイツ語ということも影響したのだろうか? 6団体あとの、お江戸コラリアーずさんの、男声合唱らしい生き生きとした音圧の中にもコントロールされていた表現と比較して、かなり差がついてしまった感が否めない・・・ もうひとつ原因として考えられるのは、あの会場は直前リハが非常にデットな会場で、いきなり本番のステージで周りの音がよく聴こえてきたため、力んでしまったか・・・ さて、次のステージである12/6定期演奏会へ向けて、これを教訓に頑張るしかないなあ・・・

2015.11.08

コメント(0)

-

勘違いしてはいけないこと

高い声が出るのは、決して才能ではない。これは、身長が高いのと同じで単なる身体的な特徴にすぎない。 大切なことは、楽譜に書いてある音が美しく歌えるかどうかであり、身体的な特徴でこれができる高さが変わってくるだけこと・・・ 自分にあった高さの音を美しく歌えるように努力することが大切なのだと思う。

2015.11.07

コメント(0)

-

心が優しくなる内声

昨晩は、昨年度混声部門日本一のカントゥス・アニメの練習に広友会定演の情宣をしにお邪魔してきた。 まず、ここの練習は、通常、合唱団の練習でよく行われている体操や発声練習はなく、練習時間全て雨森先生によるアンサンブル練習で、約3時間弱、途中休憩は無しでずーと集中した練習が続く・・・途中でトイレに行きたくなった人だけ、こっそり抜け出して用をたしてくるような感じだった。 練習曲は、コンクール自由曲であるブラームスのドイツレクイエム・・・楽譜をお借りして譜面を見ながら私自身のパートであるテノールの近くで座って聴いていた。 譜面を見ながらテノールの声を聴いていると、けっこう音が追える・・・やはり今年のカンタート公募でレベルの高い混声を経験したことが大きかったようだ・・・ テノールは、混声合唱だと内声パートになるのだが、CAのレベルの高いテノールを聴いているうちに、なんか心が優しくなってくるような気がした。 私は、男声合唱の広友会では、トップテノールなのだが、このパートは私を含めて「俺が、俺が」の人が多いので、なんか最近、心がギスギスしていたのだが、混声合唱の内声テノールは、「俺が、俺が」ではなく、上に乗って歌う女声のために歌っている感じがした。なんか、いいなあ・・・ 男声合唱でトップテノールしか歌ったことのない人は、ぜひ混声テナーを経験することをお勧めしたい。もちろん「レベルが高い」ということは大きな条件なのだが・・・いろいろ見えてくることも多く、いろんな意味でレベルが上がるのではないだろうか・・・ さて、来年は私も本格的に混声合唱をやろっと・・・

2015.11.05

コメント(0)

-

中島みゆき「一会」

みゆきさんのコンサート2015~2016のチケットが届きました。11/19(木)の東京国際フォーラムで席は2階の前から2列目・・・うーん、S席で2階って・・・と思って会場のHPで調べると、以外と良さそう・・・ 東京国際フォーラムは、ものすごく大きな会場で、定員が5000人以上で7年前は、1階の中央付近だったのですが、ステージからはかなり遠かったです。ただ、今回の2階席は、HPのその付近からステージを見た写真では、けっこう近くに見える感じが・・・ また、前から2列目ということは、私の前には1列しかない・・・みゆきさんのコンサートは基本的に立ち上がってノリノリって感じはなく、皆さん座ってじっくり聴いているのですが、ただ、アンコールでノリノリの曲が演奏されると、数名立ち上がってしまいます。これをやられると後ろで座っている人には、前が見えなくなってしまい、少し迷惑・・・しかし、前に1列だとそのリスクも少なくて助かる・・・ 11/11には、ニューアルバムも発売されるので、さっそく購入予約していますが、このアルバムからも数曲演奏されるものと思います。いずれにしても、みゆきさんのコンサートは7年ぶりなので、とても楽しみです。合唱の演奏会は年30回以上行くのですが・・・汗・・・

2015.11.03

コメント(0)

-

オスロ大学男声合唱団Dns初来日公演

表記を聴きに新装なった豊洲文化センターホールへ行ってきた。開演前にマクドで少し腹ごしらえをしようと入ったところ、ちょうど同じ演奏会へ来ていた合唱団しなののT氏と遭遇、一緒に聴くことになった。 この合唱団、創立150年という歴史ある男声合唱団で、150年前の日本って江戸時代かと思いながらパンフを見ていた。さすがにここまでくると「伝統」という単語を使っても違和感はないのだが、たかが40年弱でこの単語を自ら使うのは、どうかと思われる。 さて、私は今年の春、同じ北欧のフィンランドの男声合唱団の演奏を聴いていて、今回、同じ北欧のノルウェーから来た合唱団がどのような発声で歌うのか興味津津だった。そして入場がはじまり、カラフルな民族衣装だったのだが、あれ?、たしかに背は高いのだが、フィンランドの人と違いそんなに巨体じゃない・・・これはもしかしたら指揮者がフォグセット氏ということもあり発声も違うのかな?と思っていたら、ここはフィンランドと同じだった。やはり北欧は同じって感じか・・・ これがどのような発声かというと、西洋の石造りの教会で歌うような響きを重視した発声ではなく、響きをあまり使わず直線的に声を届ける。大きな野外で集まって歌うスタイルの発声・・・どちらかというと胸に響かせ実声主体の声の出し方で、これを日本人がやると、支えることが出来ず、ピッチが下がってきて音程が安定せず、声も通らない・・・この発声を先生の前でやると、修正できるまで何回も歌わされるというダメの見本な発声・・・なのだが、彼らはこれを平気で行い圧倒的な声量で声を客席まで届けてくる。もう、これは楽器の違いとしか言い様がない、楽器が違えば演奏方法も変わるということ・・・ ステージ構成としては、日本のように組曲中心ではなく、それぞれ単曲の組み合わせ・・・前半はグリーグから始まりノルウェー地元も曲を・・・後半はイギリス(スミス)、フィンランド(シベリウス)、日本(山田耕筰)、ドイツ(シューベルト、ワーグナー)、ときて最後はグリーグで締める、とくに最後のグリーグの曲は心に残った。 これで私の三日間連続合唱演奏会を聴きに行くシリーズは終了・・・しかし、これからも自分が歌う男フェス、定演などのステージの他、いろいろな演奏会へ行く季節・・・って言うか、なんか季節に関係なく演奏会へ行きまくっている感じはする。

2015.11.03

コメント(0)

-

バッハカンタータアンサンブル第40回演奏会

表記の演奏会を聴きに、末広町の神田キリスト教会へ行ってきた。 最初に、この演奏会を紹介してくれたテナーソリストの金沢さんにはお礼を言いたい。チケット料金の1500円は、もう安すぎるくらいだった。 何が素晴らしかったかと言えば、それはもうダントツでアルト(カウンターテナー)とバスのソリスト・・・これほど素晴らしい声と声楽テクニックのソロを聴いたのは、ほぼ初めてかもしれない、それほどそのサウンドに魅了されてしまった。 演奏されたのは、バッハのカンタータ4曲・・・木管、弦、オルガンの楽器と合唱、ソリストの共演・・・ただ、合唱とソリストのアンサンブルは無く、ソロは、アリアとレチタティーヴォを一人で歌うのだが、1曲だけ、アルトとテナーの二重唱があった。 アルトのソロを歌ったのは、カウンターテナーの上杉清仁氏・・・春コンなどのルネバロ部門でよく聴く素人カウンターテナーとは、まったく次元が違う美しさ・・・男声が女声の音域を歌うので、どうしても違和感が抜けきらなかったのだが、上杉氏の歌唱は、そういった音域のカテゴリーを超越したものだった。安定したパッセージや美しいロングトーン・・・通常のテノールとはまったく異なった発声法・・・聴いた感じでは、かなり頭の奥の方から聴こえてくるような・・・ バスのソロを歌ったのは、春日保人氏・・・もう第一声から自然な美しい声に引き込まれてしまった。普通のオペラ歌手のバリトン、バスだと、どうしても強めのヴィブラートがかかり、役の性格を出すような歌唱になるのだが、春日氏の歌唱は、なんというか、自然な美しさ・・・整然とした倍音の響き・・・もちろんバスなので低音がメインで響くのだが、その中にも高い倍音が適度に含まれ、なんというかそのサウンドに魅了されてしまう、これが「良い声」なんだなあと感じた。 テナーソロの金沢氏も頑張っていて、素晴らしい歌唱だったのだが、この二人と比較してしまうと、どうしても頑張っている感が抜けなかった。ただ、アルトの上杉氏との二重唱は、金沢氏の強みとも言えるアンサンブル力が十分に発揮された素晴らしい二重唱だった。 バッハの音楽は、今まであまり聴いてこなかったのだが、この演奏会を聴いて「音楽の父」というわれる所以が少し分かったような気がした。とにかく行って良かった演奏会だった。

2015.11.01

コメント(0)

-

タダタケを歌う会コンサート第肆(4)

表記の演奏会へ、広友会定演のチラシ挟みと演奏会を聴きに上野の石橋メモリアルホールへ行ってきた。 チラシを挟みに来た団体は私を含め3団体で、すべて男声合唱団、しかし若い女性が一人、話を聞くと関西学院グリークラブの女性マネージャーとのこと・・・なんと女性マネージャーは20人ほど在籍しているって・・・混声できるじゃん・・・とか思いながら、若い女性が好きなのはおじさんの特徴・・・ということでお話をしていると、来年の東京公演の集客に苦労しているらしく、大学や一般の男声合唱団へ情宣に回っているとのことだった。広友会へも打診したらしいのだが、うちはどうも飛び込みの情宣はお断りしているらしく断られていたようだったので、マネージャーに確認したところ「団員の紹介ならまったく問題ない」とのことだったので、ぜひ情宣に来てくださいとメールしておいた。 今年の広友会のチラシはなかなか評判が良く、挟み作業をしている間にも、なかなか綺麗で良いですね、と褒めていただいた。また開演前に客席で周りを観察していると、しっかりチラシを見ていただけているようで、チラシを入れたかいがあったと少し嬉しかった。 さて、演奏の方は、歌ったのが「雨」とアラカルトステージ、「若しもかの星に」の3ステージ構成・・・昨年の第参も聴いていたのだが、今回の演奏はなかなか良かった。なによりもタダタケはアカペラでけっこう難易度が高く、ハモらすだけでもけっこう大変なのだが、今回はしっかりハモり安定した演奏だった。やはり昨年より良い演奏を聴かせていただけると、なんか嬉しい気分になってくる。 有名な「雨」のソロは、広友会でも一緒に歌っているO氏だったのだが、彼らしい優しく美しいソロでなかなか良かった。「若しもかの星に」では、バリトンのソロが出てくるのだが、ソリストの声は素晴らしかったのだが、もうすこし日本語がはっきりわかればより良かったと感じた。これを聴いても声楽発声と日本語表現の関係は、なかなか難しいと感じた。 その後、夜は広友会で同じくタダタケの作品練習だったのだが、こちらは苦戦・・・トップ数名の発声が悪く音程がフラットしたり、セカンドで音がとれてない部分があったり・・・ここにはさすがに指揮者も切れて、ちゃんと歌えない人は、歌わないでください。と厳しい言葉が飛んでいた。練習がスタートして1年以上・・・音源や練習録音等、自習アイテムはそろっているのにこの状態・・・本当に定演を開きお客さんに聴かせる気があるのかと疑うような練習だった。他パートや他の人のことが気になり、いろいろ文句をつけるのは勝手だが、自分のやることがしっかりできていない状況での発言など聞いてもらえる訳はないし、聞く価値などまったくない。歌が下手な人の音楽性はどんな理屈を述べようと低いと言わざる負えない。はっきり言って練習不足であり努力不足であると思う。 さて、今日はハルモニアのコンマスK氏がテナーソロを歌う「バッハカンタータアンサンブル」月曜日は「オスロ男声合唱団」の演奏会があるので楽しみ・・・

2015.11.01

コメント(0)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- みんなのレビュー

- 茅野市の…

- (2025-11-19 16:55:20)

-

-

-

- 政治について

- 中国人のアタマはら~めんか?

- (2025-11-19 19:22:31)

-

-

-

- 楽天市場

- SALE🍋噛んで食べる ビタミンC 私の…

- (2025-11-19 18:11:50)

-