2006年02月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

碁会所でもイナバウアー

現代新語辞典 「イナバウアー」 有利にならないと分かっていても自分のスタイルを貫き通し、ついに大きな偉業を成しとげた人のこと。その動詞形は「イナバウル」 本日、ある碁会所では「よし、イナバウったー。」「くそー、イナバウられた。」などと早速応用されたらしい。 特に見事なイナバウリを見せた人がいて、周囲が声をかけた。 「イナ、イナ、イナ、イナー!」 主役は叫んだ。「バウアー!」 ここで席亭が一言。「ちょっと静香にスルツカヤ。」 一同、スタンディングオベーションだー。

Feb 25, 2006

コメント(4)

-

イナバウアーとかけて一間ハサミ定石ととく。

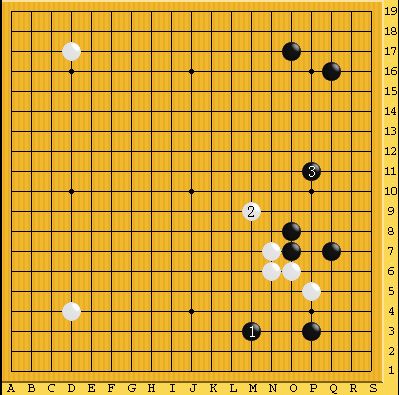

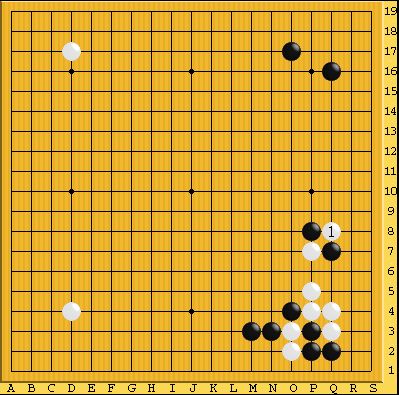

今日のテーマは以下の図。 昨年ある大会で黒の私が図のように打ったところ、観戦していた横山先生に、「黒1では上に曲がる一手(N-8)。白2に桂馬されては黒が悪い。」と言われた。 周囲のアマの打ち手も同意見であった。私は、上に曲げるのは右上方面に石が集まりすぎる感じがあって、経験上も打ちにくい気がしていたのだが、強い人達にそう言われると私の感覚が間違っていたのかと思った。 しばらくして、泰正先生にこの形について問うと「黒は曲げる方が普通だけど、2間受けもあるし好みによる。」と言われたのでちょっとほっとした。 ところが先日、さらに驚くことを吉岡先生から聞いた。元タイトルホルダーのH先生は、「この形は黒が下に2間に受けていて黒が優勢なので、白はその前に変化しなければならない。」と言っていて、それで変化する棋士も多いという。 この形に関して昨年から相当に頭が混乱していたのだが、こういう所は簡単に結論を出せないのだなあ、と逆に安心した。たぶんアマのレベルでは、どちらにしてもほとんど勝負に関係ないような差なのだろう。 いろいろな人の意見を聞いた上で、自分で吟味して好きな手を気持ちよく打つことが大切だと思った。荒川選手の「イナバウアー」とやらを見ていてさらにそう感じた(強引なこじつけ成功)。 今の自分なら、絶対勝ちたい勝負なら下に2間受け。気分によっては上に曲がりというところだが、変わっていくかも。この形に意見や情報がある方のコメントを期待。

Feb 25, 2006

コメント(6)

-

阿含杯 暴走半島へ

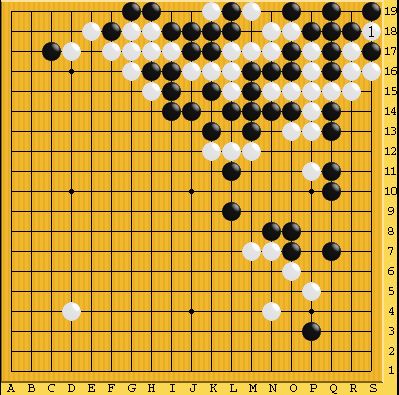

阿含桐山杯C予選に参加した。椅子席の会場で、参加者は20人くらい。それぞれ5mくらいの間隔を空けて対戦する。2人のアマ以外はすべてプロである。リーグ常連のO先生もいる。静かな雰囲気。お茶のポットがすべてのテーブルについている。 素人すじ丸出しの自分がプロの大会に参加するのはおこがましいと思うが、ここまで来たら仕方がない。自分の力を精一杯出すのみである。 相手は、中堅棋士のY先生。アマチュアと当たってしまったのは同情する。こちらは負けて当然だから捨て身でいけるが、プロの方は負けられないプレッシャーがあるだろう。 私の黒番。碁は思惑通り乱戦模様になった。引き返す良いタイミングがあったのに、頑張りすぎて形が崩れ、さらに完全に暴走状態となってしまった。ついには序盤早々に木っ端微塵にされてしまい、頭が「アゴーン!」という感じになった。 後で検討すると、ひどい手の連発にあきれるばかりだ。まあ、想定内ではある。記録係りがついていたのは想定外だったが、人の情けがあればこの棋譜を使うことはないだろう。 終局図は以下で、白が1と取ったところで大工の投了。黒の劫材が続かず全滅である。もうちょっと長く打ちたかったので残念であるが、良い経験をさせていただいた。

Feb 20, 2006

コメント(2)

-

アルペンに夢見る

スキーに熱中していたことがあるので、アルペンスキーは一番注目している。ノルエーのオーモット選手のスーパーGSの金メダルは、今大会で一番興奮した。ベテランになるほど経験を積んで味が出てくるのもスキー競技の魅力でもある。 日本では、ここ30年の間に出現した海和、岡部、木村という世界に通用する名選手達がいずれも怪我などで円熟期に力を出せなかったのは本当に残念である。ステンマルクが外国記者の取材に対して「今、海和が一番こわい」と言ったのは有名な話だが、怪我さえなければ世界のトップに立ったはずである。 長野オリンピックの時は仕事が忙しすぎて一つの競技も見に行っていないので、学生時代に志賀高原で開かれたワールドカップを見に行ったのが、トップ選手を目の前で見た唯一の経験である。 大回転を見たのだが、これが何とステンマルクの引退試合であった。日本中からスキーファンが駆けつけて凄い人であったが、何時間も前から特等席を確保して10mくらいの距離から見た。初めて見るトップ選手のすべりは、すごい迫力で最高に興奮した。 この当時スキーに異常な熱中をしていて、例のS先輩とともに「スキーは重力で落ちるだけの競技だから技術を磨けばワールドカップに出られる」などと馬鹿な夢を見ていたのだが、新旧の名選手のすべりを見て「これは自分達がやっていたものとは別物だ」と思い知らされた。 ステンマルクは、本当に膝から上が微動だにせず、いつ体重移動しているか分からないような華麗なすべりだった。 ジラルデリは、小さな体だったけれど全身がバネのような強烈なすべりで、その新しいターン技術に驚愕した。 バスマイヤーは、長い手足で大蛇のような迫力があった。 一番迫力があったのは、ツルブリッゲンである。牛が転げ落ちて来るようなド迫力で、これはスキーなのか?と目を疑った。 この大会で初優勝したのは、ノルエーの新鋭フルセト。当時はまだほとんど無名だったと思うが、この大会は今から思うとオーモットらにつながるノルエー王国の幕開けだった。 ステンマルクは、引退試合なのに何と2本目のラップを取って表彰台に上がり、王者の貫禄を見せつけた。 若い佐々木選手と皆川選手には、怪我なく競技を続けてもらい、長年の日本アルペン界の夢をつかんでほしい。 ところで、皆川選手のブログ発見!いい報告を期待。 皆川選手のブログ

Feb 19, 2006

コメント(4)

-

最高に集中して

先日の、「内容の良い碁」の日記にpgさんとADV55さんからトラックバックをいただいた。 pgさんにとって内容の良い碁は「盤上に集中して石をごっそり取って勝つ」という私に非常に近いものであり興味深かった。 ADVさんのそれは相手とお互いに面白く楽しむという、碁の「手談」の部分を重視した考えであり、これもよく理解できる。 私は、酒を飲みながら冗談を言いながら碁を打つのも大好きである。これは私にとって内容の良い碁とは言えないが、最高に心地のよい碁である。 ところで、「最高に集中して勝つ」と言えばオリンピック。どうしても選手の気持ちを想像しながら見てしまう癖がある。 複合競技で圧倒的な強さで直前のワールドカップ7連勝中のマンニネン選手が、オリンピックでは全然だめというのは同情してしまうが、よほど緊張して力が入るのだろうか。たぶん、碁なら2子くらい力の差があるのだと推測するが、100%の力を出せなくては十分に危ない。何しろ相手はまともでは勝てないのだから、ここ一発勝負をかけてくる。 日本選手も大舞台では力が出せないと言われているけれど、その点アメリカ選手はいつもながら凄いと思う。大舞台になるほど、適度にテンションが上がって最高に集中してしまうように見える。 スノーボードは日本選手のメダル有力種目と言われていたけれど、これはかわいそう。マスコミの情報不足にあきれた。普段ワールドカップに出ないというアメリカ選手とはレベルが違い過ぎたように見えた。新人類と言われる回転の佐々木選手に期待。

Feb 18, 2006

コメント(2)

-

心臓とまりそう(スケート)

自分にとって、オリンピックのスケート500mほど、見ていて心臓に悪い競技はない。 一瞬のミスが勝敗を分けてしまう競技であるので、レース中だけでなくスタート前の緊張感を他の競技より強く感じるのだ。画面をみていると、だんだんと選手の立場になったような気がしてきて、こちらまで緊張してくる。 陸上短距離も似たような意味もあるけれど、何となく自分の足で走るので安心感を感じるのだと思う。対してスケートは、途中でバランスをくずすことが多いのでハラハラ度が全然ちがう。 4年に一度の大舞台で自分の出番がだんだん近づいてくる選手の気持ちは、どんなものだろう。一流選手は度胸が座っているのかもしれないが、こちらは想像するだけで気を失いそうだ。 アクシデントで待たされた加藤選手は、本当にかわいそうだった。ミスはなかったように見えたけれど、さすがに固くなったのだろうか。 その点、長丁場の競技は最後のデットヒート以外はおだやかな気持ちで見られる。碁もクロスカントリーのような長丁場の競技である。2日制の7番勝負で勝ち負けがつくのなら、誰もが納得できるだろう。 ところで今、女子スケート500mの一回目が終わったところだが、2回目インスタートの岡崎選手は金もあるかも。どきどき。

Feb 14, 2006

コメント(0)

-

碁を打つ時の心の不思議

ナゾさんから、興味深いコメントをいただいたのでそれに関連した話。 「負けることより内容の悪い碁を打つことを恐れなさい」との藤沢先生の言葉は素晴らしいと思うが、私には非常に難解でもある。私の場合、「内容の良い碁」を打とうとするとたいていは、「内容の悪い碁」になってしまう。これは、勝とうとするほど勝てなくなるのと似ている。碁を打つ心構えは、簡単に考えると簡単だが難しく考えると極めて難しい。 さてここでさらに疑問が一つ。「内容の良い碁」ってどういう碁のことだろう? プロに似ている碁? 人に褒められるような碁? 本手や形の良い手ばかりの碁? 上手い手を連発する碁? 厚く打って後半よりつく碁? 個性的で大胆な構想を描く碁? 勝負にこだわらず常に最強の手を打つ碁? など人それぞれであろうし、一人の中でも時とともに変っていくものだと思う。 最近私は、最高に集中した状態で対局して、後で並べてみて対局時の興奮や苦悩が蘇ってくるような魂の入った碁を打ちたいと思っている。以前はもっと理性的な考えをしていたのだが、年とともに妙に感情的な思いに変化してきている。老化のせいだろうか?言い換えると、生きた証しになるような碁を打ちたいという気持ちである。 これは、後世に残すという意味ではない。原始人が襲ってきたけものと全力で闘って倒した時の充実感に近いのではないかと思っている。 自分より強いけものと戦う原始人の気持ちは、「戦う内容がよければ負けてもいい」なんて事はあり得ない。「勝とう勝とう」なんて考えているのとも違うだろう。とにかく相手を倒すために、矛盾のようだが「勝ち負けを忘れて」勝つために手段を選ばず全力を出したはずだ。 火事場の馬鹿力といわれるように、人間は普段は出せる力を無意識にセーブしていると言われているが、これは頭の働きも同じではないかと思っている。 めったにないが、「火事場の馬鹿頭」とも言えるような状態を感じることがある。勝ちたいという考えを超越して、興奮をともなった激しい感情になり、加えて雑念がなく読みに集中し普段なら絶対読めないような所が読めてしまう極めて冴えた状態である。 このような状態て打てた碁は、勝ち負けによらず確実に生きた証しとなる碁である。

Feb 11, 2006

コメント(2)

-

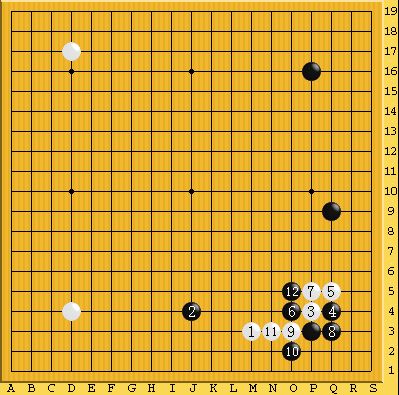

本日の局面の解答 「ギャー!」と叫んだ

casey さん 、Sugarlessさん、期待していたコメントありがとうございます。二人とも、私と同じ大ハマリの解答でしたが、なぜかSugarlessさんにはその解説までしていただきました。 実戦は以下。 白4と切られて「ギャー!」と叫んだ。この局面は皆さんのコメント通りアテアテで決めるくらいの相場だと思うが、その場合はこの手順で決めるのが普通である。それが、落とし穴。 何のことはない。黒は3の方から当てて、白下がりに黒1の方に当てれば良いのだ。この手順の違い一つでひどい目に遭うケースは非常に珍しく、私は碁を始めてから初の体験であった。

Feb 10, 2006

コメント(4)

-

本日の局面 ちょっとした問題

ネット碁より取材。私の黒番で以下の形となった。今、白が1と切った場面。この形になったのは初めてで、よく分からないのだが黒はあまり頑張れない所だと思う。 さてここで、黒はどうまとめるかという問題。半分以上の方が、正解を見て私と同じように「ギャー」と叫ぶのを期待して。

Feb 10, 2006

コメント(2)

-

我が子は天才か!

今日我が家の壁を見ると、数え切れないほどの怪獣みたいなのがビッシリと描かれているポスターが貼ってある。子供に聞くと、ポケモンのポスターだという。 「この怪獣なに?」と聞くと、「これの名前は~。これは、これの変化形、これも変化形だよ。すごく強いんだよー」 と教えてくれる。 いくつか聞いてみると、即座のその名前と特徴が出てくる。まさかと思って確かめると、何と数百もある怪獣の名前と特徴を全部知っているのだと言う。信じられない。驚いた。もしかして我が子は天才じゃないだろうか。そうだ、天才に違いない。 いや待てよ、しかし碁の方はいくら教えても要領を覚えないのはなぜだろう。 ここでふと気づいた。物覚えの悪い私も定石をたくさん知っている。おそらく数百じゃとてもきかない。変化形なるものも山ほど知っているはずだ。よく考えたら、ポケモンを全部知ってることより、更に凄まじいマニアかもしれない。 要するに、我が子は碁よりポケモンの方が好きだってことなのだ。了解。

Feb 6, 2006

コメント(4)

-

週刊碁に感謝

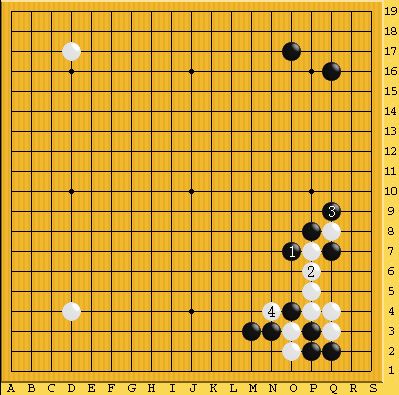

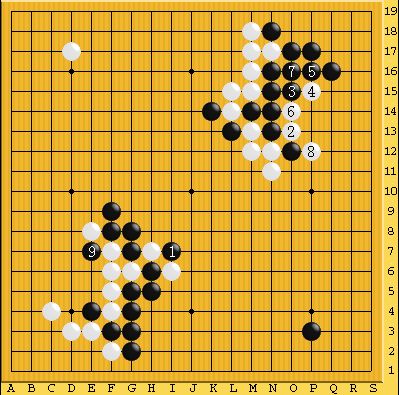

先日思わず挑戦状を出してしまったが、週刊碁にはいつもお世話になっている。今日の週刊碁では2つの記事に目を奪われた。 まずは、小林光一九段の講座「布石の勘所」。低い中国流布石の対して、白から低く2間にかかる手である。 この手は、昨年くらいからネット碁でよく打たれることがあり、ちょっと困っていた。私が黒だと、以下のような変化になることが多い。時には、これで白が潰れてしまうこともあるが、本当は黒がたいへんなのかな、と何となく感じていた。 本日の解説だと、9に切って白良しとある。何とも明快に結論を教えてもらった。 以下のような変化が相場らしい。 明快と言えば、以前のハン7段の講座も明快であった。以前から悩みがあった中盤の変化などで、自分ではいくら考えても結論が出せない所をいくつもを解説してくれた。 ただ、あっさり結論を示されてちょっと残念な気持ちもある。なぜかと言うと、一つは悩み続ける楽しみを奪われたこと、もう一つはせっかく教えてもらっても全部覚えていられないので頭の柔らかい若手選手に有利になることである。 2つ目の記事は、碁聖戦の張名人対黄孟正プロとの一戦での名人が大きくかけた手である。以下の図で黒番の張名人が、1から5と大きく包囲したのがハイライトである。 躍動感にあふれた大がけにも感激するが、大事な公式戦でこういう大胆な構想で打てる心も素晴らしいと思う。おそらく、盤面のみに集中して全く雑念がなく、さらに自信にあふれたような気持ちなのだろう。 自分のことを考えると、たかがネットの碁でも勝ちたい気持ちが先走って思い切った手が打てない事が多い。さらには手が伸びずに結局負けてしまう。何とも情けないことである。名人の手を見せてもらって目が覚める思いがする。

Feb 5, 2006

コメント(7)

-

マネ碁考3

前回の狙い図を夢見て下図の黒1と切った時に、白はマネをやめて2と打って来た。一瞬、マネを止めさせてほっとしたのだが、図のように進み黒の切りが完全に早まったことに気づいた。 まだ隅のかかりなど大きな所が残っている局面なので、切った手が意外に小さな手になってしまったようだ。それにしても、この瞬間にマネを止めて変化してきた白の巧みな打ち回しには恐れ入った。 黒は、下図のようにまず定形に決めてから、切る方がよかったと思う。これでも白は切った時点で変化して来るが、黒の切った手の価値が実戦より大きくなるはずである。 いつもマネ碁ばかり打っていては簡単に外されてしまうが、たまにやれば効果的な奇襲になる。特にこの碁のように、最初からではなくて5手目以降にマネる方がより効果がある。マネる方もマネられる方も、面白い駆け引きが楽しめる。 朋斎九段のマネ碁には、創造性がないという批判もあったようだが、よく見かけるような流行り布石の碁よりはるかに面白いと思う。 競輪で「一周目から誰かがぶっ飛ばしたらどうなるんだろう?」とか、プロ野球で「股の間から超スローボールを投げたらどうなるんだろう」とか、疑問に思うことがあるが、マネ碁も年に数局は棋士が打ってくれたらなあと思う。 「マネ碁をやりたくても、相手に悪いから打てない。」というのを聞いたことがあるが、これは完全に考え違いである。比較的強い人がマネ碁を打たないのは、そういう理由ではなくて外される方法があるのを知っているからである。 マネ碁には、普通の碁の感覚が通用しない別世界のような面白さがある。アマチュアの大会でもマネ碁を見たことがないが、いいタイミングがあったら一度やってみたい。

Feb 1, 2006

コメント(0)

全12件 (12件中 1-12件目)

1