2006年05月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

呪われたNHK杯? 大矢伝説生まれる

昨日の続き。 小林九段の見損じで、三村九段が優勢となり逃げ切り目前の場面で2つ目の事件が起きた。 手どまりの後手5目があるのに、先手と勘違いして後手2目以下の手を打ってしまい大逆転となってしまったのだ。 めったに見ることができない奇跡のドラマであった。 解説者で小林九段の弟子である大矢九段が、「あっ、あーっ!、錯覚してますよ!」と叫んだのも臨場感があふれていて、興奮が伝わってきた。 スルツカヤが転倒した時のアナウンサーの気持ち、つまり「嬉しいけど、あまり喜んじゃまずい」という気持ちも伝わっては来たが、それ以上に「やった。嬉しい。」という気持ちがかなり前面に出ていたように感じた。それも、素直で好感が持てた。 不思議なめぐり合わせだが、先日の中野九段の世紀の大ポカを解説していたのが小林光一九段であった。この時は、一瞬の沈黙に続いて「あれ、なんだこれは。やっちゃいましたね」というような感じで、あえて間を置いて比較的冷静な表現だったように思う。これは紳士的な小林九段らしい態度で好感を持ったのだが、それに対して大矢九段の弾けるような無邪気な叫びも何とも素敵だった。 この叫びはNHK杯中継史上に残る叫びではないだろうか。 私はこの素直な叫びを聞いて、里谷多英が五輪で優勝した時の解説者の叫び、「多英、多英、ヤッター、ヤッター、多英、スゲー、スゲー」をすぐに思い出してしまった。 大矢九段のこのキャラクターは若い時から変わりないと思うが、いい年になったからこそ味わいが出て来たように思う。 実は大矢九段は、先日紹介した青木九段とともに私と同学年なので注目している棋士の一人である。若いころは依田安田という天才に隠れてちょっと押され気味の存在であったが、いよいよ助演名人を狙う位置に来たように思う。 解説もアマチュアへの分かり易さを心がけていて人気があるようだ。ただ、以前に出入り計算をさらに出入り計算して倍にしてしまったのを見たことがあるが、相当なオッチョコチョイのようなので、見るほうもそこは要注意である。 本当は、寄せで逆転された苦い思い出を話そうと思っていたのだが、書いているうちに大矢九段の話になってしまった。こんな事は初めてだ。大矢先生恐るべし。

May 31, 2006

コメント(2)

-

呪われた?NHK杯

今期のNHK杯は妙に身につまされる教訓が頻繁に現れる。今週のNHK杯、小林光一九段対三村九段の薬局、いや一局。信じられないような事件が二つも起きたのには驚いた。 一つ目は、中央で黒の小林九段がどう打ってもやれそうな局面で、考慮時間をつぎ込んで慎重に考えた末にカウンターを食らって大石が取られてしまった局面である。 あの時の状況からして、読みきったつもりでいて見落としがあったのは間違いないだろう。大矢九段が、「どうやっても良さそうな局面は危ない」と解説言っていたけれどまさか本当になってしまうとは。 どうやってもやれそうだけど確実に仕留めたい、という局面にはしばしば遭遇する。こういう場面でなぜか打ってはいけない手を打ってしまう、という経験を山ほどしてきた。 例えば、相手の大石が取れそうな場面。もしかしたら手抜きでも取れそうな気がするけれど確実に一手入れて殺しを確かめたい場面がある。ここで、味のいい所に手を入れてしまい、味の悪い所を突かれて生きられてしまった、ということがなぜか起きるのだ。 この心理状態は未だに理解できない。慎重になっているが故に、逆に読みぬけが生じるような不思議な現象なのだ。 あの小林九段にして、こんな事が起きるのを見てビックリしたと同時に、ちょっとほっとした気分にもなった。 続く。

May 30, 2006

コメント(2)

-

マネ碁考4

当ブログでもすでに紹介したように、囲碁ワールド6月号の特集に柳9段によるマネ碁講座が載っていた。なかなか面白い内容の講座であった。 柳9段のマネ碁に対する評価は、「マネ碁には創造性がなくマネをする白番が不利なのでほとんどのプロは打たないしお勧めはできないが、アマにとっては新たな発見もあるので研究の意味で打ってみるのはいい」というような事であった。 私としては、もう少し好意的な評価を期待していたけれど、マネ碁だらけになっても困るのでまあこんな所かなと思った。 しかし、今日トラックバックをいただいたVoice of Stoneさんで紹介している中国トッププロ同士のマネ碁を拝見して、再度マネ碁の効能を強調してみようと思ったのである。 見ていただければ分かるが非常に面白い。黒は、シチョウぶつけ作戦でマネ碁に対抗したけれど、白が巧みに外してわけのわからない大激戦となり、最後は半目勝負となっている。 マネ碁が解消するまでは、確かに創造性の争いという感じはないが、駆け引きの面白みがある。どこでマネを止めるか又は止められてしまうか、お互いに神経を使わなければならない。 しかし何と言っても面白いのはマネ碁が解消された後の形である。中央で互いの石がからみ合い、しかも信じられないようなデカイ手がごろごろしていることが多い。特に難しいのが、シチョウを追っかけて行って逃げられた後の、両当りだらけの残骸である。こいつをどう扱うかが非常に面白い。 つまり、マネ碁が解消した後の形は常識的な碁の形と全く違った碁形になっているので型どおりの知識など通用しない。戦いの力と構想力、そしてある意味創造力が必要で、真の碁の力の争いになるのではないかと思う。 相手の手をまねるだけというのは、他のゲームならゲームをつまらなくする困った存在になりかねない作戦なのに、碁においては十分に面白く、そしてマネをする方が結局多少不利になる、というのは何ともうまくできている。神が創ったゲームなのか、と疑われるのも無理はない。参考マネ碁考今日の感動

May 28, 2006

コメント(0)

-

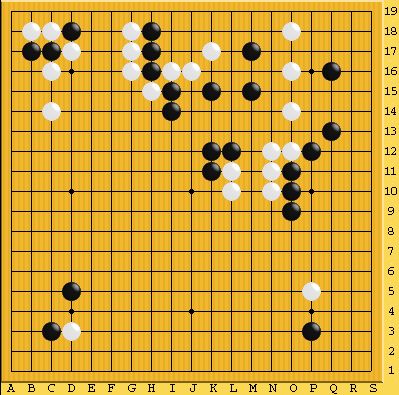

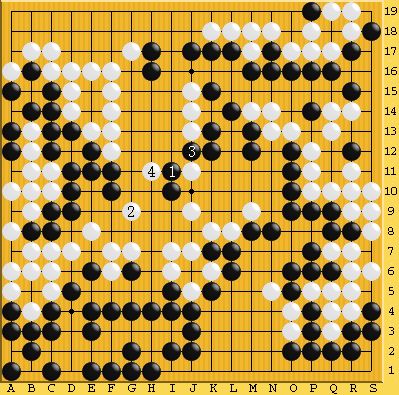

今日の感動12 つけ一発

昨日の局面から、黒のサバキは以下の7まで。黒5と打たれた瞬間に白はどうあがいても左右どちらかの種石を取られる運命である。 左側の白にはアテと切りの2つの絶対の利きがあるので、それを保留して5につけた手が絶妙の手順である。 白も相当の強豪のはずだが、どうやら直前まで気づかなかったようだ。懸賞で白に載っていた私は、この手を見た瞬間に愕然としたが、めったに見られない芸術的な手筋に感動したのである。

May 25, 2006

コメント(2)

-

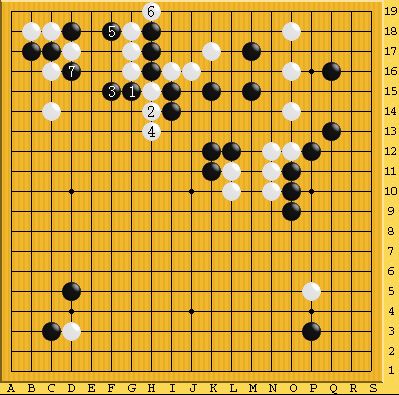

今日の感動11 悲鳴

本日の局面は、タイゼムの強豪同士の対戦から取材。 以下の局面で、黒番。黒は超強豪であり、例の勝者当ての懸賞は白のオッズがかなり高い。黒が左上に手を付けて行った局面だが、私には黒から良いサバキが見えず、白に大きな勝負をかけてしまった。 黒の次の1.3.5手までを見て、一瞬にしてハンマーで頭を打ちのめされて悲鳴を上げることになった。 黒のサバキとは?

May 22, 2006

コメント(8)

-

今日の感動10

世界的に本日の最高の感動は、関西棋院の今村俊也九段の打った死活の妙手であろう。以下の図の白1、3が起死回生の妙手で瀕死の白が生きてしまった。 関棋ネット記念対局、関西棋院選抜と韓国タイゼム選抜チーム対抗戦、第一戦の横田九段完敗を受けた第2戦。今村俊也対joonki戦である。 今村九段がほとんど潰れの状態から、joonki九段が決め手を逃した一瞬の隙が上の図の局面である。おそらく、joonki九段も取れたと思ったのであろう。プロも見落とす妙手であった。 それにしても、今村九段が苦戦したjoonki九段は、たぶん韓国チーム5人の中では一番勝ちやすい相手のはずで、これに負けていたら全敗の危険があったので良かった。横田、今村九段は何とパソコンをほとんどした事がないそうなので、かなり不利があったようだ。 今後、続々とタイゼムのスターが出てくるのと、関西棋院も結城、坂井というパソコンに強い打ち手が残っているので楽しみである。 ところで、例のY少年に負けてから完全に碁が情緒不安定になってしまって、読めてないのにやり過ぎて潰れたり、打ちたい手が打てなかったり、どうしようもない状態になっていたのだが、ちょっとしたキッカケでようやく立ち直れそうである。懸賞でひどい迷惑をかけたと思うけれど、しばらくは、いいかも知れない。

May 21, 2006

コメント(2)

-

恐るべし スイミングスクール

春なのに寒い日が多かったが、今日は快晴になったので家族で海辺の森歩きに出かけた。 昨年も同じころに遊びに来た所なのだが、子供の大きな変化を目の当たりにして驚いてしまった。去年、肥満児の我が子はちっとも歩こうとせず、すぐに「早く帰ろう」ばかりで、仕方なく手を引きながら歩いた。 今年は、一人でどんどん先を進んで海岸に降りて行ってしまい、怖がっていた海にも入った。さらに、かなり歩いて疲れたので昨年登った展望台は避けて終わりにしようと思ったら、子供が道を覚えていて先にどんどん登って行ってしまったので、こちらも息切れしながら登ることになった。 この変化は、一年の時間経過だけのためでなくて、スイミングスクールの効果が大きいように思う。人から心身の成長に良いと勧められて、昨年秋からスイミングスクールに行かせている。 妻が熱心に連れて行き、子供も面白いと喜んで通っていたのだが、これほど見事な効果があるとは思わなかった。さすが、世の親達が通わせたがっているスイミングスクールなるものは、ダテではないと思い知らされた。 これで囲碁教室にも通ってくれると嬉しいのだがどうしても興味が向かないのと妻の協力がなくて断念している。 囲碁教室もスイミングスクールと同じような位置を獲得する可能性はあると信じている。世の親たちも、自身がスイミングをやっているわけではないのに、子供に通わせている。やはり我が子の変化のように親に魔法を見せるのが一番効果的であろう。日本棋院でも、スイミングスクールからノウハウを盗んだら良いと思う。 ただ一つ心配は、碁というものが圧倒的に面白すぎるという避けがたい問題である。

May 21, 2006

コメント(0)

-

関棋ネット宣伝

当ブログからもリンクしている関棋ネットがタイゼムと提携した。 関棋ネットは以前ホームグランドにしていた事もあったが、尻すぼみ気味だったので心配していた。この提携は起死回生の妙手となりそうである。 日本棋院ネットと競争して面白い企画がどんどん出てくるのを期待したい。 ところで、5月20日からタイゼムの韓国選抜と関西棋院棋士選抜チームの記念対抗戦があり大注目である。 関西棋院チームは、横田、今村、結城、坂井、山田九段。韓国タイゼムチームはaiming、joonki、alangstate、UJO、gkwls のそれぞれ5人ずつの対抗戦。 韓国チームは全員トッププロだと思うが、いつもネットで打っているような華々しい碁を打ってくれれば面白い碁が見られそうだ。特に注目は、27日の結城、alangstate戦。 私の方は最近情緒不安定な碁が多く成績不良だが、オープン記念企画の懸賞が当たってポイントとかわいい「アバター」なるものを頂いて喜んでいる。

May 19, 2006

コメント(0)

-

スター青木九段のブログ

GOさんのブログで青木紳一九段がブログを始められたのを知った。訪問してみて、ちょっと意外な印象を受けた。今までは青木プロの外見や緑星学園の優等生という経歴から、何事もそつなく器用にこなす固い感じの方ではないかと想像していた。 しかしブログを拝見すると、それと正反対でのんびりとしてユーモラスな方のようである。トップページの日本画のセンスもたいへん面白い。 青木プロがパソコンを始めたころにマウスの使い方がわからず、左手でローラーを動かしていたという面白話が載っていて親近感を持った。 私も病院にコンピューターが導入された時は全くオンチで、マウスをいくら動かしても画面が作動しないので周囲に助けを求めたら、何と隣のパソコンのマウスだった、という経験があるからである。 ところで、私の同学年の一番のスターは依田碁聖であるが、実は青木プロもそれに並ぶスターなのである。 依田碁聖の場合は、私が碁を覚えたころにはすでに有名で、藤沢秀行先生が当時全盛だった中国のジョウ衛平よりも院生の依田の方が強いと言っていたほどであり、雲の上の別世界の人である。 青木プロも雲の上の人には違いないのだが、実は同じ土俵に上がったことがある。第一回少年少女囲碁大会中学生の部である。私が参加したのは、碁を覚えて一年そこそこだったと思う。一応県予選もあったのだが、たぶん参加者は3~4人で、隣の入門教室がメインだったように思う。 日本棋院での全国大会で、私は2回戦で東京の子に負けた。その彼も緑星の生徒だったのだろうか?当時すでに高段者でえらく強いと感じた。その後名前を見ることもないが、今はどうしているのだろうか? この大会の優勝者が青木プロである。会場に行くまでは知らなかったのだが、すでにプロに近いという評判で、そんな子がいるんだと唖然としたものである。背も高くて風格があり、とても近寄りがたい存在であった。 その後、しばらくしてプロ入りしたのでずっと注目しているのだが、なかなか名人本因坊になってくれない。プロの世界とは厳しいものである。 先行のいくつかの若い棋士のブログは、どうも文章の乗りについて行けない感じもあるのだが、青木プロのそれは落ち着ける。同年生のブログとして今後大いに期待したい。

May 14, 2006

コメント(2)

-

衝撃の日2 CSK杯

先日の国別対抗CSK杯、韓国対中国戦をネットで観戦したのだが、非常に不思議な現象のため興奮が倍増することとなった。 不思議な現象とは、観戦していた日本棋院ネットとタイゼムとの間に相当に進行の差があったことである。対局の場が日本だったためと思うが、日本棋院ネットの方が進行が早かった。 タイゼムでは、50手までに対局者のどちらかにポイントを投じて勝敗を当てる賭けがあるのだが、普段はなかなか当たらない。しかし、この日はタイゼムで50手の締め切りのころに、日本棋院ネットではすでに70~80手まで進んでいたので、その進行を見てから賭けることが可能であった。 これはすごくおいしい状況なのだが、さすがにプロの碁だけに簡単には形勢が傾かない。その中で、イチャンホと常九段戦はかなりイチャンホが苦しそうだ。これは狙い目かと思ったが、しかしこの二人の過去の対戦の歴史を見るとどうしても決断ができなかった。案の定、結局常九段が逆転を食らってしまった。 もう一つの注目対局がイセドル対古力戦である。中央で捻り合いが始まり相当にキナ臭いことになっていた。これは千載一遇のチャンスだ。間合いを測りながら勝負するタイミングをうかがっていた。 ついにその時が来た。タイゼムで50手直前、日本棋院ネットでは80手くらいの場面、イセドルが古力の黒石に襲い掛かり、黒がほぼ潰れそうである。「ここだー大勝負―!」賭けは成立、「よしもらった!」。実際、その後数手進んで完全に黒が潰れ形になってしまう。 プロの碁ではここから形勢逆転することはあり得ない。大船に乗った気でいたのだが、ここから信じられないドラマが起きてしまう。セドルがやり過ぎたと思うのだが、妙な所で競り合いが起きてあれよという間に要石を取られて投了。 愕然となった。まさかあのセドルが!セドルよ、何をセドル。 つくづく、ずるいことは考えるものではないと思った。

May 11, 2006

コメント(4)

-

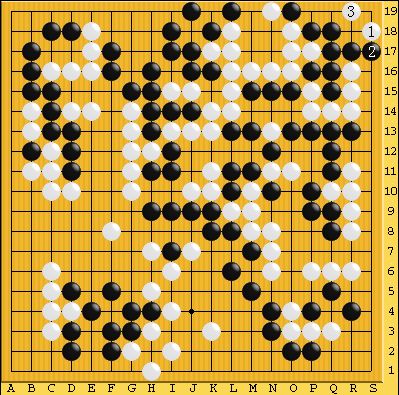

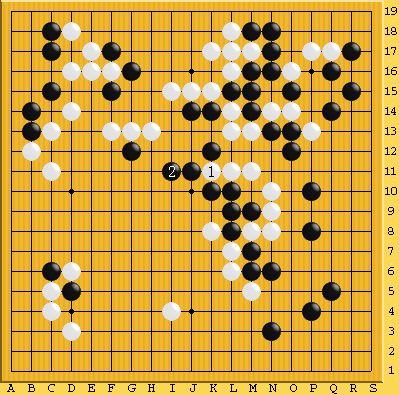

衝撃の日

呆然となり、衝撃に襲われ、はらわたが煮えくり返り、続いて脱力感に襲われ、悲しくなり、泣きたい気持ちからさらに投げやりな気持ちになりかけ、悔しさがこみ上げ、ちょっと冷静になり喜ばしいことではないかと思い、再び今もんもんとしている。 いつかはこの時が来るとは覚悟していたが、まさか今日訪れるとは思いもしなかった。予想より2年早く事が起きてしまった。 今年度初のアマ棋戦朝日アマ名人戦県大会一回戦、県囲碁界期待のY少年に負けてしまった。ハイライトシーンは以下。私の黒番。 左下の大劫を解消して左辺の黒が生きれば終わりの局面。黒1の押しが手拍子の大悪手。すかさず2の急所の来られて全滅してしまった。黒1で2の所に打つかまたは、その2路左に目を作りながら差込みを見れば簡単に生きていたはず。また、左下の劫は仕掛けなくても黒がよかったらしい。 ただ、ここまでに明らかに強い圧力を感じていた。だから、劫を仕掛けずに逃げ切る自信がなかったし、肝心な所で時間がなくなり悪手が飛び出したと思う。少年は、その後は危なげなく勝ちあがり、決勝も快勝で初優勝となった。 少年は、碁はまだまだ下手だけれど、勝負センスが素晴らしい。私が、田舎の県代表に初めてなった時も、おそらく周囲は「勝負強いけど、まだまだ下手だから大丈夫」と思ったはずである。しかし、そうなってしまったらもう遅い。後はひたすら勝ちまくることになる。下手でも勝ってしまうのに、これから上手になる一方なのだから当然である。 気持ちが強いので、プロになれば相当やれると思うのだがそのつもりはないようである。慢心しなければアマ日本一になる日も近いと思う。

May 7, 2006

コメント(6)

-

逆寄せの話

ひよこ雛形さんのブログに面白い逆寄せの話しが載っていたので、今日はその話。 後手5目、後手4目弱、逆寄せ2目の寄せがあり、その他は2目以下ばかりの状況で、逆寄せを打つか後手5目を打つかというテーマである。 私の場合こういう状況では、「逆寄せを打って相手に手番を渡すことで何目得するか。」と考える。この場合は、手番を渡して1目弱得することになる。経験上、残り2目以下の寄せしかない状況で手番の違いで丸々一目の損はなかなかしないだろうと感じていたが、この機会に計算してみた。 2目以下の寄せの残り方は以下の4通りであり、手番を渡した時の損は以下のようになる。2目の寄せ 1目の寄せ 偶数 偶数 損得なし 奇数 奇数 1目損 偶数 奇数 1目損 奇数 偶数 2目損 平均すると、マイナス1目となる。つまり、単純な平均計算では、逆寄せによって一目以上得しないとこの損を取り返せないことになる。今回のテーマのように一目弱の得では損する危険の方が高いと思われる。もっとも、残りの寄せ数を計算できれば問題ない。 さて、残りの寄せが後手3目以下しか残っていない場合はどうか。偶数奇数の残り方は8通りであるが、同様に計算すると手番を渡した時に損する平均値はマイナス1目半となった。 最近は、算数に全然自信がないので間違っているかも知れないので、あまり信用しないように。もしこれが正しくて、これから利用する方は使用料として例のごとく必殺の裏定石を一つ送ってください。 ところで、逆寄せと言えばすぐ思い出すのが、昔碁会所でよく打ったMさんである。この人は、逆寄せを打つと怒り出すのである。「私が打てる当然の権利なのに、なんだ!」と言って本気で怒り出すのである。これにはみんな困ったものである。 実際は、逆寄せを打たれても損しているとは限らないのだが、いくら説明しても先手で打てる所を打たれると常に損だと思っていて理解してもらえなかった。 私はMさん相手にはなるべく逆寄せを打たないようにしたが、逆寄せというのは精神的に利くということをよく知ることができた。

May 5, 2006

コメント(5)

-

今日の感動9

前回の局面で、黒の次の一手は以下の2。この一手で上の2目取りと下の切りを同時に防いでいる(下の切りはシチョウ)。全く気づいていなかったので衝撃的な一手だった。 実戦は、このあと右辺の白の生きを見せながら手を伸ばしてから、以下のように封鎖した。攻め取りになって左辺が丸々白地となり、お互いに140目ほどの地の争いになり何と白に残ってしまった。

May 2, 2006

コメント(0)

-

四天王ニックネーム定着レース予想

週刊碁紙上において選考していた四天王のニックネームが発表されたのでその感想。 碁界では、「しのぎの坂田」、「殺し屋加藤」、「コンピューター」、「亀の殺し屋」などは特によく浸透しているニックネームだが、最近の棋士ではあまりニックネームを見かけなかったので今後に注目したい。 囲碁マスコミは狭い世界だから、今後浸透させようと頻繁に使われるであろう。しかし、かつては読売が「ウルフ高橋」を浸透させようとしていたが定着しなかった。「曲者元木」のような味わいのある言葉でないと定着は難しいであろう。 さて、4つのニックネームの内どれが浸透し残るだろうか?私の予想する順位は以下である。本命 忍の貴公子 羽根 これはぴったりで語呂も良い。確実に残りそうな気配である。対抗 重厚戦車 高尾 なかなか雰囲気が出ていて残りそうな気配だが、語呂が今一つなのが気になる。重厚将軍を使った方が浸透するように思う。穴 韋駄天 張う 使い易いが、かなりありふれているのが気になる。穴 フルスイング 山下 ピンとこないが、私の感覚が古いのだろうか。それと、「ぶんぶん丸」とかぶる上に面白みでも負ける感じだ。

May 1, 2006

コメント(8)

全14件 (14件中 1-14件目)

1