2002年10月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

越後屋でございます。

へへへ・・・。ようこそ、お越しくださいました。(もみ手)ワタクシが、当、越後屋の主人、しねまでございます。越後屋が、来古巣(らいこす)の地で店を開いてはや、4ヶ月あまり。皆様には、いつも、いつも御贔屓にあずかり、この越後屋、心よりお礼申し上げます。越後屋では、この度、5000名さま、ご来店記念といたしまして、豊富な品揃えで、お待ちしておりますれば、今後とも、この越後屋を御贔屓に、角から角まで、(♪チョン)御(おん)願い上げ奉ります~。♪チョン、チョン、チョン、チョン、チョン・・・・。しねまの日記 2002/07/04(木) ♪なんでやねん??しねまの日記 2002/07/12(金) 575・五七五しねまの日記 2002/07/25(木) 1ヶ月がたったけど・・・。*******10月の映画*****★まぼろししねまちゃんぷるー 2002/09/30(月) まぼろし ★★★今月は、友人の送別会やらなんやらで1本だけ。

2002.10.31

コメント(0)

-

ごちそうさん歌・柿

♪チャンチャカ、チャカチャカ、チャンチャンチャン・・・(なぜか、某NHKの料理番組のテーマ曲が流れる。)みなさん、こんばんわ。しねまの「ごちそうさん歌」の時間がやってきました。今は、柿がとっても美味しい季節です。そこで、今日は、柿を使った料理を作ってみましょう。<材料>柿、大根、りんご、醤油、酢<作り方>①柿は一口大の適当な大きさに切る。②大根は、すりおろす。③大根の辛味を和らげるため、りんごをすりおろす。④①~③を、混ぜて、酢と醤油で味をつける。さっぱりとした「変わり柿なます」の出来上がりです。*柿は、医者いらず*と言われるほど体にいい食べ物です。柿を食べて、元気に冬を迎えましょう。では、ごきげんよう。さようなら。♪チャンチャカ、チャカチャカ、チャンチャンチャン・・・~送られて来し柿の実の柿の色 一人の部屋に灯りをともす~ 俵 万智◎◎えこもどき◎◎●シャンプーを詰め替えた。●ストーブの試運転で、お湯を沸かし、サツマイモを焼いた。おいしい。

2002.10.30

コメント(0)

-

ふうせん蔓

先日、家の前の道に7歳くらいの男の子1人と女の子2人。夢中で、家の前のふうせん蔓の種をとっていた。「種、とってるん?すごいね。沢山採ったね。」と、そばに行ってみる。 「うん。これ1つ、1円で売ろう!」と男の子。「見て、種がハートになってる。」と女の子。ふうせん蔓の種は、黒い色の中に、白いハートがかわいいのです。日々の道草 2002/09/05(木) 種日和~タネビヨリ (ふうせんかずら)「ところで、これ、なんていう名前か知ってる?」と私は、子どもたちに聞いた。「知らん。」3人とも、同時に答えた。「じゃあ、これ、なんに見える?」と私は、緑のふわふわした丸い袋状のものを指差して言った。「風船。」と異口同音に子どもたち。「そう、風船。風船に似てるから、ふうせん蔓。」と私。「おばちゃんとこ、ふうせん蔓が仰山あるな。どうして?」と羨ましそうに、覚えたての言葉を言う男の子。友達から、もらった、ふうせん蔓の種。家の前が、駐車場で、殺風景だったので、プランターに植えたら、いい具合に、フェンスに絡まって、ぐんぐん成長した。次の年には、実が落ちて、勝手に生えた。フェンスの基礎となっている、ブロックの穴に、生ごみを入れて、土を増やした。今では、勝手に増えて、フェンスばかりか、電柱にまで、絡まって、いい感じ。「ふうせん蔓の種、友達にもあげてね。」「うん。ばいばい」子どもたちが、帰って行った。~百草の根も木も枝も花も実も 種よりいでて種となるまで~ 二宮 尊徳 ◎◎◎◎◎◎◎◎えこもどき◎◎◎◎◎◎◎◎ 私がやった、エコもどきなことをメモします。えっ、こんなこと?はい、こんなことです。エコもどきですので・・・。●友人からもらった本で、読めない(字が小さすぎ)文庫本を34冊、電車の駅に置いてきた。誰かが読んでくれるといいな。●「○○のおいしい水」の空になったペットボトルを2本、駅前のペットボトル専用のboxに捨てる。

2002.10.29

コメント(0)

-

~しあわせになる~「アメリ」

私も「アメリ」大好き!!PCの画面もアメリ。スクリン・セーバーもアメリ。橋の上から水切りをするアメリ、ベッドにあお向けに寝てる、アメリ、目を閉じたアメリ、スプーンを持ったアメリ・・・。アメリがいっぱい。娘2人と私の3人は、すっかり、アメリのとりこ。パリ、ひとり暮らし、カフェ、恋、・・・・。アメリには、女の子を夢中にさせるものが、いっぱい詰まっている。5月のゴールデン・ウイークにパリに行った時もアメリの乗ったメリーゴーランド、アメリの降りた地下鉄、アメリのママが事故死した所(ノートルダム寺院)、とアメリのフルコース。中でも、一番印象的だったのが、アメリがサンマルタン運河にかかる橋の上で、水切りをする、シーン。豊かな水と、河の両側に繁る木々。もちろん、私たちは、サンマルタン運河の船にも乗りました。もし、今度、パリに行ったら、橋の上からの水切りとアメリの働く、「カフェ・ドウ・ムーラン」に行こう!!アメリを見ると幸せになる!!-------------------------------------------------------------------●今、読んでる本に、偶然、サンマルタン運河が載っています。「牡丹の庭」芝木 好子:講談社文庫。7つの短編からなる、その本の「ゴッホの墓」という作品。「牡丹の庭」に納められた作品はは、なぜか、幸せ薄い女たちが出てきます。~~~~~~「「牡丹の庭」~~~~~~~~後添えとして14も年上の男に嫁いだ彰子は、家にも、夫と息子の日々の習慣にも色濃く残る先妻の影に怯え、とりわけ彼女が丹精した牡丹の庭に憎悪すら覚えるようになった。後妻に入った女性の微妙な心理の翳りを繊細に描く表題作をはじめ、女性のさまざまな生き方を情感溢れる筆致でとらえた七編を収録。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~●北朝鮮に拉致された人たちの幸せを願って「ブルーリボン運動」が行われています。*「おフジの一行日記」の10/28に詳しいことが。しねまのプロフのお気に入りから入れます。みんな、幸せになって・・・。

2002.10.28

コメント(0)

-

みのりの秋:ヤッコメ

「ヤッコメ」という植物の収穫ではない。稲刈りの後、落穂を拾い、それで作る、食べ物が*ヤッコメ*。籾を水につけ、苗代で育て、苗取り、代かき、田植え、田草とり、水管理、田草とり、田草とり・・・。米と言う字は八十八という字からなっているというが、百姓の1年は米作りとの1年であると言っても過言ではないくらい。だから、みんな丁寧に稲を刈り取った。それが、1年間の自分たちの食べる米。1粒たりとて、とり残すことなど考えられない。そんなに気をつけていても、落ちこぼれた稲穂がある。それが、ヤッコメの材料。*ヤッコメ**水で洗って、発芽直前まで水につけて置く。*水をきって、乾かす。*唐臼で皮をとる*箕でさびて、実と皮に分別。*実を焙烙で炒り、味付けに塩を少々入れるヤッコメのできあがり。小学校にあがる前に食べたヤッコメの味が忘れられず、私は2年前にふるさとの親戚の女性に作り方を聞いた。電話で教えてくれたその人は、70歳くらい。私に教えて、その1ヶ月後に突然、死んだ。ヤッコメは、その人の形見のように思える。*****言葉のものおき*****農業は生き物とともに暮らす仕事である。春の訪れとともに生まれ、秋が終わるとき死んでいく夥しい数の生命を育て、また看取る仕事である。 玉村 豊男「草刈る人」----------------------------------------------------------●焙烙(ほうろく)の代わりにフライパン●唐臼(からうす)の代わりにすり鉢とすりこ木●箕(み)の代わりには、箱の1辺を切って、作った、箕もどき。で、作ってみました。**ヤッコメ**焼き米が、語源と言われている。

2002.10.27

コメント(0)

-

歌って踊れるおばあちゃん

貧乏人のお嬢さん。老人ホームにいる母のことだ。満、80歳の母は、8人きょうだいの末っ子で、さんざん、甘やかされて育った。小さい頃から、歌や踊りが大好きで、子どもの頃の夢は「旅まわりの一座」に入る事だったと言う。母の家系は、音楽一家。ギター、歌、アコーデオン、踊り・・・。きょうだい、みんなが、それぞれ得意のものがあったと言う。その上、当時としては、珍しく、「蓄音機」があったので、ちょっとしたサロンのように、若者が集まったと言う。貧乏育ちだけど、お嬢さんな母、結婚して、ますます、貧乏になったけど、いつも、歌を歌って暮らしていた。根っからの、のんき者。「喉自慢」に出たり、合唱団に入ったり、踊ったり・・・。母の暮らしには、いつも歌があった。父の死後、歌が大好きな母を妹が月に2回、カラオケに連れて行っている。明日、26日は、父の月命日。お坊さんのお経の代わりに、母が歌を歌う日。明日は、土曜日で会社が休み、私も初参加。でも、私は、拍手、喝采かかり。なんたって、明日は、歌って、踊れるおばあちゃん、あんたが主役!!

2002.10.25

コメント(0)

-

「女遊び」

*30過ぎてからの「女遊び」は、やめられない。*と、言ったのは、たしか、社会学者、東大教授の上野千鶴子氏。彼女は、女友達がいなかったが30過ぎてから付き合いはじめた、女友達のよさが分かったという。泣く子も黙る、フェミニズムの大家の上野千鶴子氏と一緒に語るのはチト恥ずかしいが、私も30代まで、女友達がいなかった。私の考えてる事なんて分かってくれる人なんていない・・・。分かってもらわなくても、いい・・・。傲慢にも私は、そう思っていた。そんな人を好きになってくれる人なんていない。友達なんて、出来るはずがないよね。ひょんな事から、自然保護活動に入り込んだ私。自分の思ってる事を人に分かってもらいたい。そう、思っていたとき出会ったのが、今日、東京へ引っ越した友人。私にとっては、初めての近所の友達。以来、お互いの家で、お茶したり、映画に行ったり、旅行、本の貸し借り、カラオケ、悩みの相談・・・。今日まで、「女遊び」のかぎりをしてきました。私より、8歳年下の彼女は、衣食住のすべてに、おしゃれな人。本や音楽、骨董の知識も深く、私は多いに影響された。世界が大きく広がった。彼女の勧めで森茉莉の「贅沢貧乏」を知る。彼女のウチで、アボガドを始めて食べた。彼女のウチで始めて、パッチワークを作った。そして、彼女のおかげで、イラストを日記につけて、UPすることができた。彼女のおかげで・・・。「引っ越す、実感が湧かない。」と今日も、我が家で、最後のお茶をしながら言った友人。けれども、今日、3時、15年の付き合いの別れは、やってきた。「さようなら。また、会おうね」。~15年、いく度言った「さよなら」は 今日の「さよなら」言うためのもの~ しねま~わけもなく旅立つ人を追いきれず かわりばえせぬ我の日常~ 俵 万智

2002.10.24

コメント(2)

-

みのりの秋:山の幸・・・アケビ、フシ・・・

秋は、おいしい。秋は、うれしい。子どもの頃、秋になると父は、山へ「フシ」を採りに行った。ヌルデという、木に、コブのように、ぷっくらと膨らんだ、握りこぶしの半分くらいのものが付いている。それが、フシ。大人になってから、知ったのだけれど、このコブは、虫が作るんだって。そのフシのついた枝を採ってきて、そのコブの部分だけ、はずす。私たちも、手伝うのだけど、まあ、何ともいえない、良いにおい・・・。それを、売る。現金が入る。だから、秋は、うれしい。おまけに、フシを入れた袋の中から、赤紫のアケビが、出てくると、手伝う手が止まる。パックリと口を開けて、さあどうぞと言わんばかりの、熟れたアケビ。子どもたちは、その、ほのかな香りと、味のアケビを、むさぼるように食べる。なにが、美味しいたって、アケビほど、美味しいものはない。アケビって、秋の味覚の王者だ、私は今もそう思っている。その、アケビも、最近とんと、口にしていない。あんなに、おいしいものは、ないと思う私は、今、密かに、アケビを庭木にして、しこたま食べようと企んでいる。その他にも、父の袋の中には、まつたけや、柿が入ってたり栗が入ってた・・・。秋は、おいしい。秋は、うれしい・・・。

2002.10.23

コメント(0)

-

帰ってきた、フォークル

なつかしい名前を見つけた。21日の朝日新聞の夕刊の「時のかたち」というコラムに「二足のわらじ」というタイトルのエッセイを書いていた人、きたやま おさむ。「きたやま おさむ」。「??」少しして気が付いた。「フォーク・クルセダーズ(略して、フォークル)だ!!」フォークル?なに、それ?と言う人もこれを、聞けば、ああ~、と納得するだろう。♪オラは死んじまったダ~、オラは死んじまったダ~、天国に行ったダ~♪「帰ってきた、よっぱらい」と言う歌を歌ってた1960年代の代表的な音楽グループ、「フォーク・クルセダーズ」。ミーハーの王道を行く、ワタクシ、若かりし頃、「フォークル」のコンサートに行った。はしだ のりひこ、北山 修 、加藤 和彦、の3人を今や遅しと待ち構えていたのに・・・。加藤 和彦は、風邪で、出演不可能。はしだ のりひこと、北山 修が、頑張ったけど、やっぱり、物足りない。フォークルは34年前に解散してしまい、私は、ついに3人が一緒の舞台を見ることがなかった。その後、はしだ のりひこは、新しいグループをつくり、ヒットをとばした。加藤 和彦は、作詞家、故・やすい かずみとの、生活が週刊誌を賑わした。医学生だった、北山 修は、大学に戻った。精神科医、それが、今の彼の仕事。そして、今年いっぱい、週末だけという、条件で、3人で再結成すると言う。そうなったら、発売禁止になった彼らの名作「イムジン河」が聞きたいな・・・。♪イムジン河 水清く とうとうと 流る/水鳥、自由に群がり、飛び交うよ・・・

2002.10.22

コメント(0)

-

インターネットのでなくても・・・。

「普通の人を、拉致して行くなんて、北朝鮮のやることは、わけが分からんわ。今まで、そんな、噂があっても、デマだと思ってた。」拉致された人が、帰ってきた時、相方(夫)に、私の素朴な疑問を投げかけた。「なんで?これまでも、北朝鮮は、日本人妻を連れて行ったやん。考えられることや。」と相方は詳しい事を話してくれた。へ~、知らなんだ。そんなこともあったのと、驚いたのに、詳しいことは、もう忘れた。チェルノブイリの原発の事故の時も、そうだった。皆が大騒ぎしだして、私も、気が付いた。脱、原発!!なんて、みんなが言い始めたので、私も学習会に行ったりして、その恐ろしさに、やっと気が付いた。相方は、その数年前の、アメリカのスリーマイル島の事故から、原発のことは、気になっていたと言う。「そんな、事故があったんだったら、教えてくれたら、いいのに・・・。もっと早く、原発のことが分かったのに・・・。」と私は恨みがましく言う。「新聞を読んだら分かることや。」と相方。情報って、インターネットでなくても、キチンと新聞を読んでいれば、分かるんですね。まあ、私は、ネットやりますけど・・・。

2002.10.21

コメント(0)

-

「鎮守の森」考

*昔から日本の人々は新しい集落に必ず 「土地本来のふるさとの木による、ふるさとの森」をつくり、 この森を切ったら罰があたる、というふうに守ってきた。* 「都市の植生のゆくえ」 宮脇 昭(国際生態学センター研究所長)それらの森は、地震、台風、火事などの災害の時には逃げ場所となった。たとえば川崎市の本来の植生、つまり、ふるさとの木々は、調べてみると、海岸沿い、川沿いの低地がタブノキ、丘陵地や斜面がシイ、それ以外の台地はほとんどシラカシだそうだ。ところが、環境が人工的になると本来の木々の多くは追放される。神奈川県に、2850あった鎮守の森も、もう、42しか残っていない。霞ヶ関の街路に、なぜヒマラヤ杉をモダンぶって植えているのか、日本にはシイやカシがあるのに、と米国の学者が宮脇さんに聞くそうだ。ふるさとの木は自然が管理するが、そうでない木は管理に大きな労力と経費を要する。「つけまつげの延長」的な「花いっぱい運動」でなく「背骨の緑」をつくれ、という指摘には人をはっとさせるものがある。以上、朝日新聞のコラム「天声人語」より(日付がわからない)*ずーっと前から、気になってる「都市の植生のゆくえ」、気になる本が、いっぱいある。■追記■・・・夏祭りを神社の境内でなく公園でやることが多くなったのが分かりますね。(シンミリ) タービン -------------------------------------------------------------2~3日前から、風邪で、セキばかり出て困る。いつもは、書きたいことが、いっぱいで、なにを書こうかと、迷うのに、今日は、書けない。日記って、体力勝負なんだと、思った。本当は、今日は友人、3人でお別れ京都旅行だったのに、私の風邪でドタキャン。ああ~ぁ、大事な時に、風邪ひくなよ、私。

2002.10.20

コメント(2)

-

それでいいのだ!!

♪それで、いいのだ~、それでいいのだ~。、元祖天才バカボンのパパなのだ~>まずくはないけど、美味しくなかった!!!!!!>ですから、二度と行かないでしょうね、私は(断言)。それで、いいのだ!!私の愛読書に「大人の男の野遊び風街暮らし術」<山と渓谷社>があります。その中の、「街暮らし30の訓戒」にstardustさんとおんなじことが書いてあったので、驚いた!!●ハズレた店に文句をいうな、二度と行かなきゃそれでいい。さすが、食道楽のstardustさん、恐れいりやした。そうそう、stardustさん、お酒もいける口だったので、こんなんもあるよ。●一流店、官費で飲んでも自慢にならぬ。●酒飲んで、吐くな、失くすな領収書●風聞の銘柄で選ぶ酒飲みは、ひたすらラベルを舐めるだけ。●終電を気にして飲むなまずい酒。それにしても、小泉ジュンちゃんが、おさるのジョージ君と行った、お店に行くなんて、高いんでしょうに、すごいな。今後、いっそう、食道楽道に、はげむことを、期待しまっせ。

2002.10.19

コメント(0)

-

ごみ箱のない生活

子どもの頃、家に、ごみ箱が無かった。そう言うと、みんな驚く。だって、捨てるもんが、無かったんだもん。すべて、リサイクル。いえ、リサイクルなんて、言葉も無かった。それほど、再利用することは、生活に密着していた。●新聞紙は、まず新聞として読む。その後、弁当を包むものになる。その、新聞紙は、台所や風呂の、焚きつけにする。●着物が、破れたりすると、その部分は、とって、布団の側に。やぶれた、部分も、置いておいて、ツギを当てるための材料に。ものすごく、細い部分は、ワラ草履の鼻緒に、編みこむ。●カンピョウ、漬物、梅干、米、麦、野菜・・・。食べ物は、自分の家で、作るのが、基本。たまに、買い物に行っても、買い物かご持参、紙袋(かんぶくろ)に入れてくれるので、これも、燃料に・・・。野菜くずは、畑に、入れます。●究極のリサイクルは、藁です。藁って、稲から米をとってしまったときに残るもの。いわば、ごみ。それを、ムシロ、縄、草履、カマス(ムシロで作った袋)、菰(こも)、野菜の寒さよけ、蓑、・・・・・。かぞえれば、限りが無いほど、使ってました。そういえば、昔話にも、ありましたね。「わらしべ長者」。藁はそれほど、大切なものでした。先日、里山で、料理をした時、鍋を洗う、タワシが無いと、皆が言ってました。私は、近くにあった、藁を、少しとって、適当に折り、それをタワシにして、洗いました。みんなが、手品を見るみたいな顔をしていましたが、昔、肥たご(肥用の桶)は、そうして、洗ってました。買わずに、出きる事、まだまだ、ありそう。*****言葉のものおき*****21世紀を見据えて、薪を使って、19世紀的に生きたい。 田淵 義雄「Be-pal」--------------------------------------------------------★おわかれカラオケ6人で、カラオケ。帰り道、友人が「十三夜」ということに気が付いた。きれいな、おぼろ月。

2002.10.18

コメント(0)

-

別れのお茶会:懐石・器・一期一会

みなさま、ごきげんよう。しねまですことよ。今日は、ワタクシ、お茶の、お稽古でしたの。オーホッホホホー・・・。(白鳥麗子笑い)。ああ、しんど。なれない、言葉を使うとしんどい。いつもの、調子に戻ります。今日は、友人の、お別れお茶会。3月から習い始めたのに大胆にも、いきなり、懐石。わお!!私は、生まれて初めての、体験だったので、これを逃す手はないと、会社を昼から休みました。黒いふたつきの塗りの器に品よく盛られた、料理。本来は、菓子器だという、その器のリンとした美しさ。欲しい。欲しい。欲しい。「捨てる!技術」を教典に、辰巳 渚を教祖と仰ぐ、「すてすて教」の熱心な信者の、この私が、欲しい、を連発。昨日、映画に行く前に、寄った、お店でも、「最近、欲しい物がない。」と言ってた、この私。ひさしぶりに、欲しいものに出会えてうれしい。今度、京都に行ったら、お茶の道具を置いている所にいってみよう。今日は、お茶事ということで、曜日の違う人がお手伝いに来てくれました。私は、これからも会う事があるけど、友人には、最初で、最後。これぞ、一期一会。~真青なる太陽昇れ 秋という季節に君を失う予感~ 俵 万智

2002.10.17

コメント(0)

-

地名:「ふるさとの小字(こあざ)」

「ふるさとの小字」 神谷 由理赤い襷(たすき)がよく似合う 乙女だった曾祖母の家があったところ 小字 味噌野(みその)遠くから来た大工の曽祖父と 祝言をあげて/住んだところ 上宿(かみしゅく)その南には/広い田んぼの/本所(ほんじょ)昔の合戦の跡の/矢の沢(やのさわ)東には/山裾のせせらぎのさわやかな/柳沢(やなぎさわ)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~地名が好き。と言っても、最近付けられた「青葉台」「桜ヶ丘」はダメダメ。昔の地名には、その土地の自然や使い道が、現されていて、楽しい。今日も、その手の本を読みながら、ニヤケテしまう私。 *****************★お別れ映画鑑賞 「まぼろし」今日は、水曜日だったので、東京に引っ越す友人と、先日、お別れ会で、ビンボー自慢をした、T子の3人で、「まぼろし」を見に行く。食事の後、9時から映画を見た。ヒロインの別荘の、キッチンがかわいい。やかんもかわいい。ヒロインの夫が、暖炉で燃やす薪を拾いに行く時に持っていく、かごがかわいい。日記で、「お気に入り」の「しねまちゃんぷるー」の小麦さんが、ステキと言ってた女性、きれい。鍛えられた美しさ。知的な美しさ。大人の女っていう感じ。私は、骨董品みたいって言ったら、笑われた。家に帰ったら12時前。~映画ならフラッシュバックで映される 君と我とのシーンいくつか~ 俵 万智

2002.10.16

コメント(0)

-

みのりの秋:イチジク&枝豆・・・送別会にて

♪ウチら陽気な、かしまし娘、女3人寄ったらかしましいとは、愉快だね・・・。10月12日は、友人の送別会。集まりました、女18人(内、子ども2人)。3人で、かしましかったら、この数、どうよ。皆が持ち寄った、いろんな、ごちそうがおいしかった。その中で、イチジクと茹でた枝豆も・・・。皆で、食べながら、昔話。●イチジクその1T子の家には、イチジクがあった。熟す頃は、家族、みんな、ねらっている。そこで、T子の母が、提案。「あのイチジクは、Tちゃんの。その横のは、Nちゃんの。その隣は、お母さんの・・・。」こうして、熟したイチジクは、皆で食べてた。ビンボーだったね。と、T子のビンボー自慢。●イチジクその2そんなの、まだ、いい方。と今度は、私。「ウチなんか、皆で、まだ、熟れてないのに、採るの。」「そんなん、とっても、まだ、固いやん。」とT子「それを、石で、たたいて、柔らかくして食べるの。」(一同、爆笑)●枝豆イチジクのビンボー対決で、私に負けたT子は、枝豆で勝負にくる。「秋になったら、枝豆が食べたかった。そんな時は、友達のウチに、行くの。頼まれてないのに、『枝豆の収穫、手伝おうか?』って。手伝ったら、持って帰りと言って、枝豆をもらった。」ちょうど、その時、N子が入って来た。「ごめん、ごめん。稲刈りで、遅くなって・・・。」「言ってくれたら、手伝いに行くのに・・・。」とT子。「あっ、今度は、米を狙ってるな。」一同、大笑いの、楽しい、送別会。~瀬をはやみ 岩にせかるる瀧川の われても末に 逢はんとぞ思ふ~ 崇徳院<現代語訳>急流のため、岩で別れた流れのように、いつかきっと会おう

2002.10.15

コメント(0)

-

*カニは甲羅に似た穴を掘る*

「タマゴが先か、ニワトリが先か?それが、問題だ!」 byシェークスピアもどき。>環境優秀企業も沢山あって、世界でも先端を行っているのに、日本の環境対策のひどさは、やっぱり包括的な環境政策を国が推進していないからなんでしょうかね?>市民が、もっと、がんばらないからでしょうかね。日本のお粗末な、環境対策には、私も、うんざり。もう、10年以上前の話。神奈川県から、市民と行政がうまくいった事例報告に来て頂きました。初対面なのに、ものすごーく、話が弾んで、2次会、3次会、4次会まで・・・。当時、対市交渉に行き詰まりを感じていた私は、「神奈川県は、いいですね。うらやましい・・。それに比べて、大阪府は、ウチの市は、・・・。みんな、アホやから。」と言いました。「市民のレベルで、政治は決まるんですよ。神奈川県民の意志が、そうさせたんですよ。」と、講師に来た私より、10歳若い彼の言葉でした。がーーーーーん。恐れ入りました。でも、本当にそう。かたや、神奈川県、横浜や、鎌倉など文化人が多そうだもんな。こなた、大阪府、吉本のお笑い芸人が、国会議員になったり、府知事になったり・・・。大阪には、議員の「お笑い枠」があるって言われるほどのとこだもんな。カニは甲羅に似た穴を掘る。母が、よく言ってました。そこそこの国民には、そこそこの代表ってことかな。あずーるさん、それと、同じ気持ちのみなさん、がんばろうね。脱、そこそこの国民!!

2002.10.14

コメント(0)

-

みのりの秋:松茸

小さい頃から、よく喋ったので「口上でこ」と呼ばれていた父。その父が話してくれた、父が5~6歳の頃の80年以上前の話です。村の子どもたちと、山へ茸引き(きのこ狩り)に行きました。目的地に着くと、それぞれ分かれて、きのこを探します。小さい父は、偶然、*松茸*が沢山生えている所を、発見。持っていた、ドンゴロス(麻袋)にせっせ、せっせと、入れました。ドンゴロスは、見る間に、いっぱいになってしまいました。しばらくして、一緒に、行った子どもは、集まります。一番、小さな父が、いっぱい、松茸を取ったことが、皆は、おもしろくないので、意地悪な態度をとるのです。父は、麻袋を背中にかけ、肩で持ちます。体が小さいので、麻袋は、地面に届きます。地面に着けたまま、引きずりながら歩くと、松茸が地面にふれて、傷みます。そして、松茸の香りが、いっぱい、漂います。家に帰る道で、出会う人が皆、「ほう、仰山、とったな」と声をかけてくれたそうです。私が子どもの頃、今頃の季節になると、父は山に入って、松茸を採ってきてくれました。コンロで焼いて、裂いて、醤油をつけて食べる。それは、秋には、必ず巡ってくる、幸せな、味と香りでした。山が、ゴルフ場になったり、荒れ方だいになった今、松茸は、姿を消しました。そして、北朝鮮からの、お土産になるほど、高価なものになったのです。~高松の この峰も狭(せ)に笠立てて 満ち盛(さか)りたる 秋の香の良さ~<現代語訳>高松のこの峰も狭しとばかりに茸が沢山でき、あたり一面に満ちあふれる秋の香りの何とよいことよ。 **松茸**万葉名:「あきのか」「秋香」。キンシメジ科。秋の味覚を代表する茸。アカマツ林に良く生えるのですが、時には、蝦夷松、シラビソ、栂(いずれもマツ科)などの樹の下にも生えことがあります。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*友人の送別会で昨日2:30に友人宅へ。*3時過ぎから、計18名集まって、食べて、飲んで、喋って・・・。*6人が泊まった(私もその一人)全員が寝たのは4時。*今日も、朝、早くから、6人で、お喋り。彼女の家を出たのが12時。*集まった友人の一人が、ウチで、昼食。4時に帰る。24時間以上、のお付き合いだったのだ。

2002.10.13

コメント(0)

-

みのりの秋:つるし柿

祭と、運動会が終わっても、秋には、まだ楽しいことがありました。それは、山の幸。家には、柿の木がなかったので、近所の子どもと、山へ柿を取りに行きました。山の柿は、渋柿。それを、持って帰って、つるし柿にします。*まず、柿の枝に付いていた、木の部分をTの字に切ります。*そして、包丁で、皮をむきます。 あっ、その皮、捨てないで下さいね。*皮をむいた柿を荒縄に差し込みます。 柿の枝に続く部分が、T字に切ってあるので、キチンと止まるのです。これを、軒につるすから「つるし柿」。そうそう、皮は、どうするかって?*ムシロに広げて、干します。 皮も、乾くと甘くなって、パリパリとおいしい、おやつに。山へ柿を取りに行く、皮をむいて、干す。ムシロも縄も自分たちが、作る。里山の生活は自給自足が、原則です。あっ、そうそう、子どもの喧嘩の時の悪口に、こういうのがあります。*あんぽんたんの吊るし柿、おっちょこちょいの猿回し*~しぶ柿のしづかに秋を送りけり~ 桜井 吏登(りとう)*****まみむメモ******10/12東京へ、引っ越す友人の、お別れ会。遠く、四国から、参加する人もいて、久しぶりに、賑やかになりそう。

2002.10.12

コメント(0)

-

運動会デビュー:おもちゃとり

祭の翌日は、運動会です。小学校、中学校が同じ場所にあったので、合同。それに、村の青年団や、地区対抗リレーもあるし、そりゃあもう、村を挙げての一大イベント。ムシロが敷かれた運動場には、朝早くから、人が来ます。ダンス、騎馬戦、借り物競争、応援合戦、玉入れ、玉転がし、リレーに仮装行列・・・。見る方も、みんな知ってる人ばかりなので、応援に、熱が入ります。私の運動会デビューは、来年の春から、入学という、5歳の時でした。私は、その日、初めて靴を履きました。それまでは、祖母が作ってくれたワラ草履を履いていたのです。「おもちゃとり」は、来年から小学校に通うという子どもが、向こうにある、風車をとりに行くという簡単なもの。靴は、ブカブカだし、こんなに、大勢の人の前に出たことが無い。用意、ドンの笛の合図と共に、私は、走りました。その間中、歓声、声援・・・。麦わらの筒に風車が刺してある、それを引き抜いて、元の所に帰りました。来年入学という子どもの恒例の行事。この、運動会デビューの「おもちゃとり」は、運動会仲間として、村から認められる、大切な「儀式」だったのです。

2002.10.11

コメント(0)

-

ハレとケ

♪村の鎮守の神様の 今日はめでたい、お祭日 ドンドンヒャララ・ドンヒャララ、ドンドンヒャララ、ドンヒャララ♪10月10日は、私の生まれ故郷の祭だ。いや、だった。と言うのは、国が第2月曜日を「体育の日」と決め、祭を、それに合わせた。昔は、人々が、祭に合わせた。大人は、仕事を休み、子どもの学校も半ドン。私たち子どもは、昼食を家でとると、一目散に、お宮の近くの広場へと急いだ。手に手に、こづかいを握り締めて・・・。お宮の広場は、学校へ行く道の途中を曲がる、細い道。その、いつもは、ひっそりとした道が、今日は、魔法がかかったように賑わっている。細い道の両側に並ぶ、露店。綿菓子、オモチャの鉄砲や刀、ヨーヨーつり、お菓子屋、パン菓子、りんご飴・・・・。その頃の、多くの子どもは、盆踊りの時の、露店と、秋祭りの露店くらいしか、買い物をしなかった。だから、目を皿のようにして、店を覗く。あれも欲しいし、これも欲しい。けれども、持っている、こづかいは、わずか。私は、妹と一緒に、見ていたが、妹が、どうしても、人形が欲しいと言い出した。でも、妹の持っている、お金では、それは買えない。しかたなく、私は、残りの50円を出した。妹がその、小さな人形を嬉しそうに、抱きかかえていた事を今も鮮やかに覚えている。普段の質素な暮らしを「ケ」と言い、祭や正月のような特別な日を「ハレ」と言う。今は、みんな、毎日が、祭のように、きれいな服を着て、おいしい物を食べる。農業中心の、あの頃の、暮らしには、ハレとケが、くっきりとしていた。*****まみむメモ*****●昨日は友人が来て、日記にイラストを入れようという。で、描いてあったマウス絵を6月25日に入れた。友人は、次は、字を太くしよう、字の色を変えようと言い、さっさと、やってくれた。もちろん、私に、説明しながらなんだけど、イラストを入れるのは、半分くらい分かったかな?ありがと。また、教えてね。●その後、お茶の稽古で、夜10時過ぎに、帰って来て、さあ、PCをと思ったら、画面が真っ黒・・・・。があーーーーーーーーーん。今朝、業者にエラーメッセージの電話をすると、FDを出さないまま、停止したからだって。以後、気をつけよう・・・。

2002.10.10

コメント(0)

-

口上(こうじょう)でこ

「ワシは、子どもの頃から、口が達者で『口上(こうじょう)でこ』ゆう、あだ名じゃった。」去年の10月9日、故郷の祭に行く車の中で突然、父が言った。「えっ、『口上でこ』?初めて聞くわ、その話。」と私と妹は声を揃えて言った。「口上」とは、~とざい、とーざい、・・・。~ではじまる、歌舞伎などの口上。「でこ」とは、人形のこと。人形浄瑠璃の人形使いの事を、母などは、「でこ廻し」と言っていた。「立て板に水」のごとく、喋る父は、子どもの頃からだったんだなと、父と母、それに、妹と私は、笑った。その「口上でこ」が今度は、自慢をはじめた「ワシは、竹箒を作るのが、上手じゃった。」父は、いつも、あっけらかんと、自慢する。あまりに無邪気に自慢をするので、聞く方も、それが楽しくなってくる。「そうそう、上手じゃった。」父と一緒に、後部座席にいる母も会話に入ってくる。「いつじゃったか、○○ちゃん(妹)、が小さい時、子供用の小さい、竹箒を作ったな。」「そうそう、作ったな、子供用の竹箒・・・。」と、老夫婦が思い出にふける。父と母は同じ老人ホームに入っているが階が違う。妹は、その老人ホームから車で20分くらいの所に住んでいる。私は、妹の家から、電車で2時間ほど離れた所に住んでいる。離れ離れに、暮らす私たちにとって、故郷へ向かう車の中は、つかの間の懐かしい茶の間。けれど、これが最後の「家族団欒」になろうとは・・・。それから、4ヶ月後に父が死ぬとは、その時、だれも知らなかった。~故郷とは生地にあらず「家族」という花ことば持つ花咲くところ~ 俵 万智

2002.10.09

コメント(0)

-

さりげないカフェ

10月6日の「カフェ俳句」にコメントしてくださった、はちみつさんも、cocoaさんも、根っからのカフェ好きなんですねぇ。ところで、皆さんが言う、いいカフェって、どんなんだろう。私の理想のカフェは・・・。*香り高いコーヒーやお茶。*シンプルで、それでいて遊び心のあるカップ。*デザインと座りごこちのいい、イスとテーブル。*さりげなく、カッコいい、店員。*さりげなく、カッコいいインテリア。*静かで、それでいて、暖かな感じのする空間。こう、書いてみると、さりげないがキーワードみたいですね。そんな、カフェで、だれにも邪魔されない、自分だけの時間が過ごしたい。そんな、カフェで、友人と楽しい会話をしたい・・・。そんな、カフェを見つけたら、帰りにマッチをもらおう。*カフェに入って、マッチがほしいというのは、タバコがすいたいから。 カフェを出るとき、マッチがほしいというのは、も一度ここへ来ますという合図である。 沼田 元氣

2002.10.08

コメント(0)

-

道普請(みちぶしん)

祭の前の準備に、道普請(みちぶしん)があります。道の草を刈ったり、邪魔になる木の枝を払ったり、階段を直したり・・・。道普請とは、道を整備すること。私は、子どもだったから、道普請には参加しないまま、他の土地へと移り住みました。もし、そのまま、故郷に住んでいたとしても、道普請は、男手がたより。一度も、やったことがないのに、道普請には興味津津な私。実は、道普請は、里山の生活に無くてはならない、ものとして、環境保護団体に、結構、見直されています。この場合は女手も大活躍。父に、なんで、この季節に道普請をするのかと聞いたのは、今から3年ほど前。「この時期は、祭の客が来るので、その人らに、歩き良いように道を直すんじゃ。それに、この時期、草を刈っておけば、正月までもつからなぁ。」と父。昔は、食べるのがやっとこさ。ご馳走なんて、食べられるのは、盆と正月と祭。で、親戚の間で、○日は、どこの祭、□日はどこの祭と、かわるがわる、お客になったり、お客になったり・・・。招く方も、招かれる方も、この日ばかりは、ご馳走にありつけます。だから、皆が、通りやすいように、自分が歩きやすいようにと、道を直すのです。皆で、道普請を済ますと、もう、すぐ祭がやってきます。*********言葉のものおき**********人々が一緒に仕事をすることで生まれるコミュニティは真の文化を生み出す源泉なのです。そして、自然とともに生きるということは、真の文化を復活させることなのです。 ゲーリー・スナイダー (アメリカの環境詩人)

2002.10.07

コメント(0)

-

カフェ俳句

今日は、休みだし、カフェにでも、行こうかな・・・。なんて、思ってる、あなた、そこの、あなたですよ。行く前に、寄ってらしゃい、見てらしゃい。「ぼくの伯父さんの喫茶店学(カフェロジー)入門」by沼田元氣・堀内隆志***************************************沼田元氣は、10年以上前から朝日新聞に喫茶店のことを書いていた、喫茶店の第一人者。「ぼくの伯父さんの・・・」は、いろいろおもしろいけど、イチオシはカフェ俳句。カフェをテーマに一句よむ。俳号(俳句におけるハンド・ルネーム)は、カフェにちなんだものがよろし。●ルンルンとコーヒーを待つルンルンと プッチ●泡だったミルクの中にハートがプカリ 風子●珈琲の苦みも覚え大人かな ジジ●カフェ好きの視線鋭く びびる店員 コックピット●飲み干した カップで過ぎてくカフェ時間 香苗この他にも、楽しいカフェ俳句があるし、「『カフェ人宣言』50箇条」、映画の中のカフェのシーン、おいしいコーヒーの入れ方・・・・。これを、読めば、カフェ(喫茶店)が10倍楽しくなる!!*人生には、カフェに行くべき時が2つある。 多忙で全く時間がない時と、ヒマで時間がたっぷりある時だ。 沼田 元氣~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~■追記■*日記人の「カフェ俳句」より●コーヒーの苦さが眠り誘う午後 おフジ●彼アイス(愛す) 私コーヒー(恋)喫茶店 彩貴●痴話げんか 行けなくなったカフェ二軒 彩貴●カフェオレのカップにたてる抹茶かな しねま●「モンブラン」ひとつ買い来て「おうちカフェ」 しねま●山頂の巌や にわか カフェテラス じねんじょ

2002.10.06

コメント(0)

-

目指せ、清貧料理!

キャベツの葉を、勝手にめくるような、デリカシーのないオトコは、私もパス。でも、めっちゃ、カッコいい人だったら、ううーん、どうしよう。キャベツの葉って、外の固くて、食べられない葉でも、中の部分を大切に守る、ラップの役目をしているのにねぇ。私も、食べ物は、大切にしたいなと思ってます。♪チャンチャカ、チャカチャカ、チャンチャンチャン・・・(なぜか、某NHKの料理番組の名前が・・・)夏の間に食べた、レーメン。その付録についてきた、小さな、袋に入った、ツユも、何袋か、まだ、残ってました。捨てるのもったいないしね・・・。「捨てる!技術」の愛読者の私です。このさい、思い切って捨てましょう。でも、ただで捨てるのは、もったいない。このレーメンのツユに、これまた、付録でついていたマヨネーズを混ぜて、特性ドレッシングを作りました。冷蔵庫にある残り物の野菜、キャベツ、レタス、人参、セロリ、キュウリに、かけました。お味は、いかがかって?それが、おいしいの、なんのって・・・。♪チャンチャカ、チャカチャカ、チャンチャンチャン・・・目指せ、魚柄 仁之助!目指せ、清貧料理!■追記■●キャベツブラジャー●痛んだ葉は、乳腺炎用にシップとして使ってました。「しねまちゃんぷる」の小麦さんのGOODなアイデア。**************まみむメモ****************10/2友人からCDをもらう。*テルミンCD*BEGIN*サンバの黒い弾丸*サイモン&ガーファンクル(2)

2002.10.05

コメント(0)

-

*待つが祭*

「どれどれ、もう、できたかな」。父が、祭用に作ったドブロクのカメの蓋を開け、出来具合を試します。「うん、旨い。」酒好きの父は、祭の日まで我慢できず「お毒見」などと、笑いながら、飲みます。母は、私たち、子どもに手伝わせて、障子の張り替えをします。破れた、障子紙をはがして、川で、桟を洗います。乾かした後、真新しい、障子紙を貼ると、急に、家の中が明るくなり、ウキウキしてきます。*マツリゴ*は買ってあるし、後は、祭を待つだけ・・・。祭には、母のチラシ寿司が食べられるし、栗も食べられる・・・。みんな、ウキウキ、お祭モード。「ああ、早く、来ないかな、お祭・・・。」と言うと父と母が笑いながら言いました。「待つが、祭じゃ。」待つが祭・・・。祭の用意をする時から、祭は、もう始まっています。**マツリゴ**ボニゴ、ショウガツゴと同じ祭用の新しい着物という古語。服だけでなく、靴下や下着なども「マツリゴ」です。

2002.10.04

コメント(0)

-

柴垣・・・囲い・・・「神無月の頃」・・・

「柴垣」向こう、通るは、忠(ちゅう)さじゃないか近(ちこ)う、お寄りな垣のそば今日も今日とて、母(かあ)さんのお嫁にゆけと言わしゃんすお前とならば片山里(かたやまざと)のどんな貧しい暮らしでもわしゃ嬉しいと思うもの。越すに越されぬ柴垣のあれさ小袖が濡れよぞえ。***「露地の細道」 竹久 夢二 編***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~私も言葉が好き。どうしてかな。素朴な疑問です。答は、きっと、人が好きだから・・・。人とコミュニケーションをとろうとするとき、大切な、言葉。言葉の連想ゲームです。柴垣・・・囲い・・・「神無月の頃」・・・吉田兼好・・・日記そうそう、柴垣という所に友人がいます。

2002.10.03

コメント(0)

-

*言葉が種になる*

あらら、どうしよう!昨日、日記に台風、来ないかな。台風ネタの日記を書くのに・・・というなんとも、アホなことを、書いたら、本当に台風が来ちゃった。それも、戦後最大級らしいので、♪台風、台風♪と浮かれているわけには、いきませんな。♪ドンドコドン♪おや、ここにも、台風に浮かれている人がいる、stardustさん。でも、いつも、遅くまで仕事で、大変だから、浮かれても許す。♪ドンドコドン♪昨日の日記の、「台風、来ないかな」は別として、ああしたい、こうしたい、という事は絶対、言わないと実現しません。 *********家の近くに里山の風景がありました。桜や銀杏のの並木、竹林、小川、田んぼ、・・・。そこは、市街地に残る1万坪の里山。日本の原風景が街の中にポッカリと奇跡的に残っていました。そこを残したい、このままの形で・・・。私は、環境問題の学習会の後の喫茶店で、ポツンともらしました。「やろう。皆で、保存運動をしよう!」さっそく、そう言ってくれる人がいました。それから、現地を見に行ったり、チラシを作ったり、会議をしたり、対市交渉をしたり、署名を集めたり、アンケートを取ったり、学習会もしたり・・・。残念ながら、そこには、現在、奇妙な建物が建ち、田んぼは埋め立てられ、駐車場になってしまいました。♪だけど、僕らは、くじけない。泣くのはイヤだ笑っちゃえ。強がりで、言ってるのではないのです。10年間、活動をするうちに、メンバーは、いろんなことを身に付けました。山仕事がプロ並になった人、チラシのデザインを仕事にするようになった人、環境問題を仕事に選んだ人・・・。そして、私は・・・。人の中に入ることが苦手だったのに、今では、楽しみに・・・。その人達とは、今も一緒に里山で過ごしています。*言葉が種になる*思いを言葉にする事によって希望や願いが実現する。という意味の韓国の古い諺です。

2002.10.02

コメント(0)

-

台風のあと・・・椋(むく)の実ひろい

台風、来ないかな。琵琶湖の水位が下がって困ってます。それに、日記に台風ネタ書こうと思ったのに・・・。で、むりやり、台風が来た事に、します。で、台風は来てないけど、台風の後の楽しみを・・・。家の近くに大きな椋(むく)の木がありました。子どもが5~6人でやっと、手が届く、その椋には、秋になると、実がなりました。指先ほどの小さな、熟れると黒い色の甘い椋の実。天高く、そびえる大木です。男の子の中には、木に登ってとる子もいましたが、私たちには、その甘い実が、なかなか回ってきません。でも、台風の後、椋の木の下に行くと、落ちてる、落ちてる・・・。夢中で、拾い集めます。まだ、熟れてない、実も拾います。家に持って帰って、熟れたのと、まだのに分けます。熟れたのは、ポイ、ポイ、と口の中。嗚呼、うんめえ!!熟れてないのは、箱に入れて、糠(ぬか)をかけて「うまし」ます。何日かすると、これも、甘くなるんです。日記を書いていたら、食べたくなってきました。田舎までは遠いので、今度、近場の椋の木のある場所をチェックしとこう。~台風が誰にも等しく迫る夜 めくり忘れた暦に気づく~ 俵 万智

2002.10.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- みんなのレビュー

- #PR【レポ】KC-SKINモイストエイジ…

- (2025-11-16 12:00:18)

-

-

-

- 楽天市場

- Zoff│LISA LARSON オリジナルメガネ…

- (2025-11-16 12:11:52)

-

-

-

- 株主優待コレクション

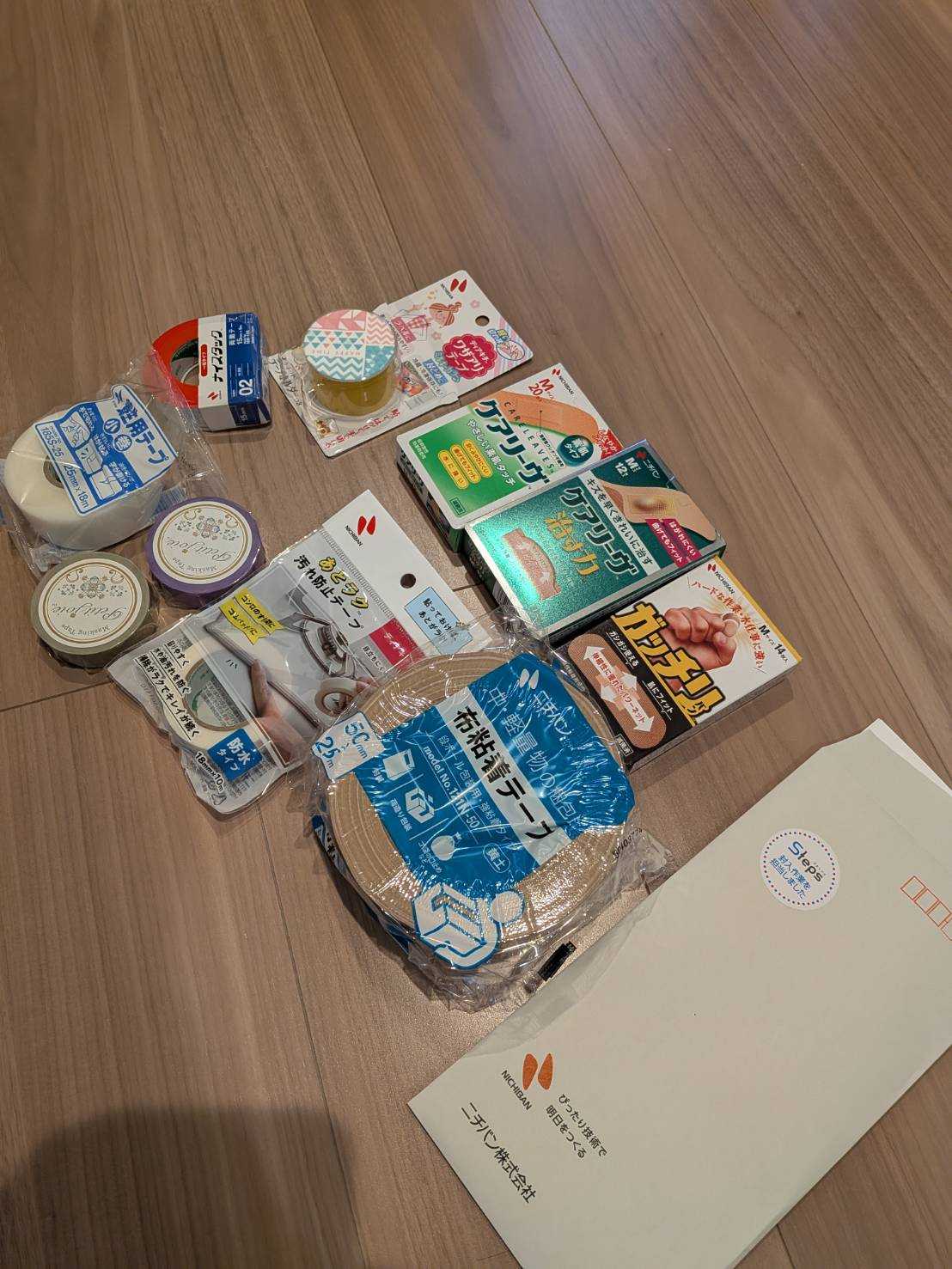

- 株主優待品到着 4218 ニチバン

- (2025-11-16 11:30:03)

-