2011年05月の記事

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

「マクベス」というユニークな傑作

ヴェルディの初期に属する「マクベス」(1847初演)はユニークなオペラです。彼が生涯こだわったシェイクスピアの原作による初めてのオペラで、歌唱美優先のいわゆる「ベルカント」時代にあって、「詩人(シェイクスピアのこと)に従う」ことを台本作家に、その結果として、「歌わないで、語ってほしい」ことを歌手に要求した作品だからです。歌手優先だった時代、美しい声優先だった時代に、このような主張は画期的でした。ヴェルディは周知のように、歌とドラマの合一を追求したわけですが、そのはしりは『マクベス』だったといえるでしょう。そしてそれは、彼の、当時のイタリア人としてはとても珍しかったシェイクスピア趣味から始まっています。当時のイタリアではシェイクスピアはまだ紹介されたばかりで、そう好まれてもいませんでした。たとえば当時のイタリアでは、「マクベス」はまだ舞台で上演されたことがなかったのです。「ヴェルディとシェイクスピア」こそ、ドラマティスト・ヴェルディにおける最大のテーマだと思うゆえんです。 それにしても、初めてのシェイクスピア・オペラに、恋愛ネタではない心理劇の「マクベス」を選ぶのはヴェルディらしいな、と思います。ふつうだったら「ロミオとジュリエット」とか考えそうなものですが。。。まあ注文を受けたフィレンツェのペルゴラ劇場で、いいテノールが使えず、ヴェルディが評価していたバリトンのヴァレージが使えたから、というのもあるでしょうけれど。 さて、この「マクベス」という題材、イタリアではあまり好まれませんでした。当時もそうですし、今でもあまり上演されません。代わりにといいますか、ドイツでの上演が多いのです。私が見たのもほとんどが実はドイツで、それもたまたま行ったらやっていた、ということがよくあるので、ドイツ人は「マクベス」が好きなのでは、と感じます。ベルリン、ミュンヘンなどで何度か見ていますが、対してこれまでイタリアで見たのは、大野さんが指揮したスカラ座の公演だけでした。 これは、1920年代に作家のフランツ・ヴェルフェルがもたらした「ヴェルディ・ルネサンス」の結果が大きいよう。加えてドイツ人はもともとドラマ性の高い作品が好きなようなので、「マクベス」は趣味にあうのかもしれません。逆にイタリア人が苦手なのもわかります。なので「マクベス」を見ると、ヴェルディのレンジの広さを感じるのです。 今回のオペラツアー、ツアー組み込みオペラの2つ目は、ロンドンのロイヤルオペラハウスでの「マクベス」でした。イギリスといえば当然ながらシェイクスピアの国。キャストや指揮もよかったので、大いに興味が沸いたのです。 キャストの目玉は、タイトルロールのサイモン・キーンリサイド。イギリスを代表する演技派バリトン。声も美声で、私は好きです。「マクベス」はウィーンではやっていますが、ロンドンでは初めてとのこと。 指揮をとるのが、ロイヤルオペラ音楽監督のアントニオ・パッパーノというのも楽しみでした。 プロダクションは、2002年に制作された女流演出家のロイドというひとのもの。2006年には、ハンプソン&ウルマーナという豪華キャストで再演されています。 いや、とてもいいプロダクションでした。 基本的に美しい舞台ですが、細かいところに神経が行き届いているのです。 全体をまわしているのが魔女だという設定は、パウントニーなどもやっていることですが、パウントニーのようには手がこんでいなくて、一目瞭然という分かりやすいものになっていました。たとえば第1幕の終わり、ダンカンの暗殺の後で魔女がマクベスの頭に王冠を載せたり、バンクォーの子供を魔女が助けたり。。。各幕の終わりによく現れた檻は、魔女の予言に縛られていることの象徴でしょうか。他にも、血にまみれた手を洗う水道があったりと、細かい、でもわかりやすくするための工夫があったと思います。 マクベスの死は、檻のなかのマクベスに、外から「バーナムの森」を象徴する木片が四方八方から差し込まれるという設定でした。ドイツでよくあるように血まみれにするのではなく、気がきいていたと思います。2月にメトでインタビューしたテノールのベチャワが、ドイツの演出を非難して、「死ぬなら美しく死ぬべき、汚い死に方はノー」と言っていたことを思い出しました。 今回一番感動したのは、幕切れで、初演版にしかないマクベスの辞世のアリアを歌ってくれたことです。「マクベス」は、「シモン」のように初演版と改訂版(パリ上演用、1865)があり、一般には改訂版が上演されています(ただしパリ用に作られたバレエ音楽はカットすることが多い)。なので、初演版をしめくくるマクベスの辞世のアリアは普通やらないのですが、今回初めて舞台上で聴くことができて、感動しました。さして違和感もありませんでした。 歌手陣では、主役のキーンリサイドはやはりうまいと思いました。イタリア的というのではまったくないのですが、気の弱いマクベスをうまく演じていたと思います。声も整っていますし、そして「マクベス」という非イタリア的な作品ではこれもありか、とおもえました。それが「マクベス」のレンジの広いところです。 けれど今回かっ飛んで(下品な表現ですみません)しまったのが、マクベス夫人を歌ったリュドミラ・モナスティルスカというソプラノ。キエフ生まれの若いソプラノで、昨年来ベルリン・ドイツ・オペラなどでデビューし、評判になっているとのこと、この3月にはここでアイーダを歌ったそうですが、まあ堂々とした声、激しい表現、広い声域、豊かな声量と役へののめりこみの強烈さですっかり圧倒されてしまいました。最初の登場のアリアでは、凄すぎて思わず笑ってしまったほど。これまたイタリア的ではないのですが、これでいい、と思わされてしまう強烈さでした。 バンコーのライモンド・アチェートはまだ弱く(スカンディウッツィならよかったのですが)、一方でマクダフのディミトリ・ピッタスは、最近この役をよく歌っていることもあり、まずまずだったかと思います。素直な声のテノールです。 けれど、今回もウィーン同様指揮は大いなる立役者でした。テンポ感よく、一方でシンフォニックで表現力のある音楽作り。ちょっと大野さんを思い出しました。パッパーノと大野さん、イタオペの音楽作り、20世紀ものが得意な点など、ちょっと似たタイプの指揮者かもしれません。 大いに堪能し、同時に「マクベス」という作品はいろんなやり方があるなと、そのレンジの広さユニークさを実感した公演でもあったのでした。

May 31, 2011

-

「シモン・ボッカネグラ」という比類なきオペラ

以前も書きましたが、私はヴェルディの「シモン・ボッカネグラ」というオペラが大好きです。 話がわかりにくいとか音楽が暗いとか(低声が多いので)、日本ではとかくとっつき悪いとされている作品ですが、一度話が飲み込めると抵抗なくなりますし(多少のめちゃめちゃはまあオペラですから許されるでしょう)、かめばかむほど味わいがある、というのはこういう作品のことを言うのだろう、と勝手に思っています。 日本では「人気がない」(ある関係者)という理由で?上演の機会が少ないのですが、欧米では立派にレパートリー入りしています。「バリトンが歌いたがる役(タイトルロールのシモンのこと)」(敵役のフィエスコを得意にしているバス、スカンディウッツィの言)だから、という理由もあるようですが。 というわけで、ヨーロッパではかなり聴いています。昨年も、ミラノのスカラ座でドミンゴ主演で聴きました。ドミンゴのような歌手がやりたがるのですから、役柄が魅力的だということがお分かりいただけるのではないでしょうか。 そんなわけで、歌手が揃うことも珍しくないので、ツアーに入れることもしばしばです。 今年はじめてのオペラツアーが26日からスタートしましたが、今回はウィーンで、この「シモン」を入れることから計画が始まりました。主演は現代最高のヴェルディ・バリトン、レオ・ヌッチ。フィエスコにこれをあたり役にしているロベルト・スカンディウッツィ、ガブリエーレにイタリアンテノールのフランチェスコ・メーリ、唯一の女声であるアメーリアにはこれもイタリアの中堅ソプラノ、フィオレンツァ・チェドリンス。なんともイタリアンなキャストで、そそられたのです。やっぱりイタリアオペラは、ヴェルディの後期のように「ドイツ的」とかなんとか言われてもイタリア人で聴きたいもの。もちろんつまらないイタリア人歌手よりは別の国のいい歌手のほうがいいですが、一流のイタリア人で聴くとイタリア語の美しさが際立って、やわらかい響きになるのです。 加えて指揮がヴェルディオペラも大の得意のチョンミョンフンでしたから(オランジュの「椿姫」は素晴らしかった)、これは、と思ったわけですね。 今回のツアーの目玉だった「シモン」ですが、ツアー出発直前になって、旅行会社の担当者から「悲しい知らせ」と称して、ヌッチの降板が伝えられました。代役はポーランド出身のバリトン、ドッバーとか。きいたことのない名前ですが、仕方がありません、降板は日常茶飯、払い戻しがないことも世界共通です。 さて、「シモン」は到着翌日の27日。午前中は軽く市内観光をし、午後は休んで夜に備えました。観賞後のディナー用に、オペラ歌手も御用達のイタリアンレストラン、「ソーレ」を予約して準備万端。 今回のプロダクションは、2000年ザルツブルクの復活祭音楽祭用に制作されたペーター・シュタインのもの。いたって正統的な舞台です。私自身は2003年にウィーンで見たことがあり、そのときもハンプソン、サッバティーニ、フリットリ、フルラネットという豪華キャストでした、さらにいえばこの秋のシーズンオープニングには、ドミンゴ主演、フリットリ、フルラネット、サルトーリというこれも豪華キャストで上演されるようです。いやはや、すごいメンバーばかりです。歌手にとって歌いたいオペラなのでしょう。 さて、今回のキャストですが。。。 まず代役のドッバー。残念ながらいただけませんでした。声にとりたてて魅力があるわけでもないし、うまいわけでもない。声が均等に続かないし、こもってしまうきらいがあります。東欧圏の歌手にはよくあることではありますが。 以前からの大ファンで、かなり「おっかけ」ているスカンディウッツィ。彼にはがっかりさせられたことがまずないのですが、今回はちょっとスロースターターで、はらはらしました。風邪引いているのかな?と思ってしまったくらい。後半は持ち直し、いつも通りの柔らかく深い声で魅了してくれましたが。 日本にも以前はよくきていておなじみのチェドリンス。彼女もいい歌手だなという印象がありましたし、インタビューしたこともありますがとても感じがよくて、ファンになってしまいました。今回も、終演後にグループで挨拶したいという希望に快く応じてくれたのはよかったのですが、どうも以前ほど声がもたないという印象を受けました。ブレスが多く、ちょっと苦しそう?と感じてしまったくらい。以前よりかなりやせていて、そのせいもあるのでしょうか。だとしたら、ビジュアル時代の弊害かもしれません。 というわけで、今回の収穫は、ガブリエーレを歌ったメーリ。ほとんど一人勝ち、といっていいかもしれません。ここのところ好調のように感じていましたが、私のなかでは危ないと感じた経験もあり、たとえばサルトーリのようにいつも満足させてくれたわけではなかったので、ぜひおすすめ、というにはちょっと不安のあった歌手でした。けれど今回はほんとうに素晴らしかった。伸びやかな声、明るく、けれど暴れ回るわけでなくきちんとコントロールされていて、とても好感が持てました。情熱的でちょっとむちゃくちゃな?ところもあるガブリエーレには理想的かもしれません。 声がいいのでひっぱりだこですが、ちょっと歌いすぎているかなという気もしていて、ぜひ声を大事にして長持ちしてほしい、大成してほしいと願わずにはいられませんでした。 もうひとりの功績者は指揮のミョンフン。素晴らしかった。劇性と歌心のバランスが抜群で、演歌になることなくドラマに酔わせてくれます。これがウィーン国立歌劇場デビューということですが、カーテンコールも沸いていましたし、登場の機会が増えるのではないでしょうか。 最後まで主役に不満が残ったものの、最終的に聴き入ってしまったのは、やはり音楽の力だったと感じます。指揮がよかったせいも大きいと思うのですが、「シモン」という作品の不思議な魅力は無視できません。これは「椿姫」のすぐ後、1857年に初演されて不評で、後に1881年に大幅に改訂されているのですが(今はもっぱら改訂版で上演されています)、そのせいで後期の渋い作風のなかに、「椿姫」に近い歌心ある旋律が埋もれていて、聴けば聴くほどそれがにじみ出てくるのです。そのため改訂版は「オテロ」の直前に作られているにもかかわらず、あのような緊張感はなく、しみじみ聴ける作品になっている、と思います。 比類なき作品。「シモン」を聴きながら、そんな言葉が浮かびました。

May 27, 2011

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

-

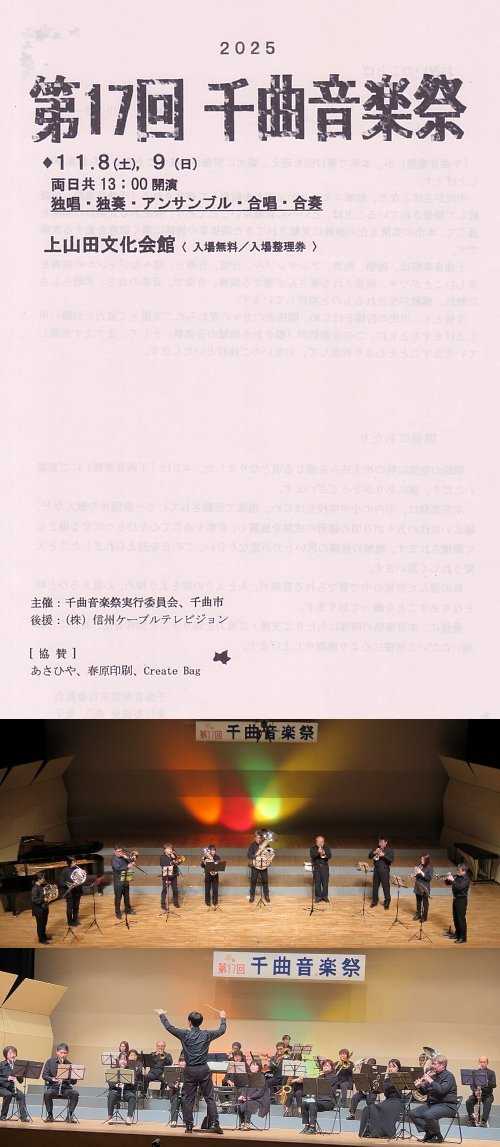

- 吹奏楽

- 第17回 千曲音楽祭 第2日目

- (2025-11-13 23:48:45)

-

-

-

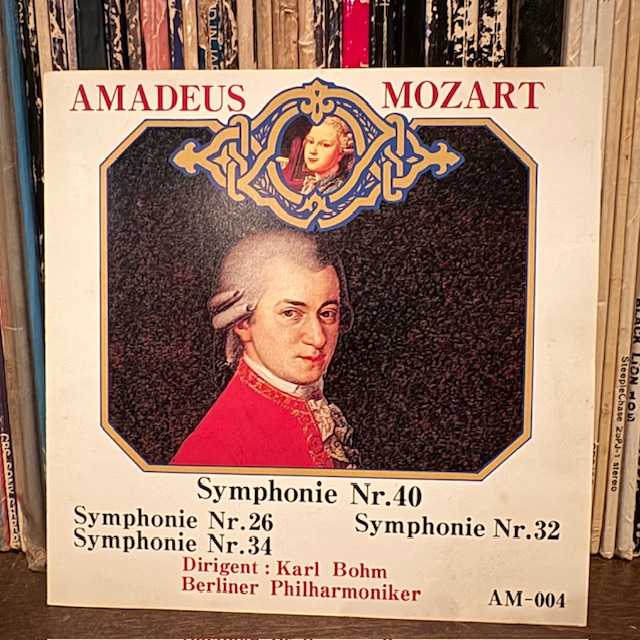

- 好きなクラシック

- モーツァルトの交響曲第26番。

- (2025-11-13 18:04:14)

-

-

-

- 防弾少年団(BTS)のパラダイス

- BTS - TinyTan Mini Speaker

- (2025-11-14 00:00:16)

-