2018年01月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

天王寺界隈街歩き

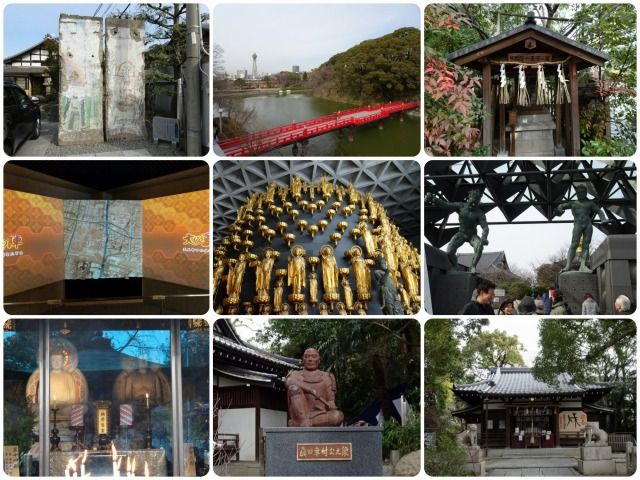

今日は、高大の社会見学の日、午前10時に天王寺に集合し、午前中は、統国寺、堀越神社、一心寺、安居神社、通天閣などを見学、新世界で串カツの昼食を取り、午後は、飛田新地、グレートステップなどを見学した。今まで行っても見たことがないものがいろいろあり、行程はゆったりしていたが、内容の濃い見学会であった。私が資料を作ったところは、内容が多過ぎ半分しか回れなかったが、みんな初めての見学で喜んでいた。写真は、統国寺から安居神社まで。統国寺のベルリンの壁、楼台から茶臼山を見る、堀越神社の熊野第一王子、一心寺の真田幸村夏の陣案内アニメ、同三千仏堂、山門、納骨堂のお骨仏、安居神社の幸村像、拝殿。写真は、通天閣からグレートステップまで。上:通天閣、中:嘆きの壁、鯛よし百番、慈母観音、町並、新地料理組合にある白龍大神、グレートステップ(階段の高さ10メートル)グレートステップを上がったところの大阪市立病院を抜けると旭通り、天王寺駅もすぐそこ。通りに面した喫茶店UCCで、一日の疲れを癒し、16時過ぎに解散した。

2018.01.31

コメント(0)

-

妻の病院へ付き添う

今日は、午前中から昼過ぎにかけて、明日の高大の社会見学に使う資料の準備を行い、午後は妻の病院行きに付き合った。今日の写真は、病院の窓から撮った夕景。

2018.01.30

コメント(0)

-

妻の買物に付き添う

今日は、午前中は、俳句の提出物を郵送したあと、俳句を作ったり、俳句の本を読んだり、パズル誌への原稿作成準備をしたりしながら過ごし、午後からは、妻の買い物などに付き添った。今日の写真は、甘夏。

2018.01.29

コメント(0)

-

大阪城天守閣を遠望

今日は一日中家にいて、テレビを見たり、俳句を作ったり、句集を読んだりして過ごした。テレビは、NHK俳句、日曜美術館、アタック25、そこまで言って委員会、大相撲、笑点、西郷どんなど。そのほか録画してあった「美の壺」、「美の巨人たち」、「ぶらぶら美術館」、「英雄たちの選択」、「アナザーストーリーズ」、「プロファイラー」、「新日本風土記」などの番組の中から見たいものを選んで見た。今日の写真は、24日に撮った大阪城天守閣の遠望。大阪城の周りを時計まわりに廻りながら天守閣が見えるところから撮ったもので、本来なら小さく映っているのを拡大したのである。新鴫野橋(東北東)より、長屋門(北東)より、玉造口(南東)より、KKRホテル歩道橋(南)より、大手門口(西南西)より、谷町1丁目(西)より、川崎橋(北西)より、極楽橋の西(北)より。

2018.01.28

コメント(0)

-

関西俳誌連盟総会に参加

今日は、午前中は録画したテレビ番組を見たりしながら過ごし、昼前から出かけ、ホテルアウィーナ大阪で開催された関西俳誌連盟の「平成三〇年度総会・第六回連盟大賞表彰式」に参加した。会は、14時からの開会だが、常任委員は準備のため12時30分に集合し、会場設営、来場者誘導などを行なった。会の出席者は、主宰の先生方15名を含め70名くらいだった。参加者は、連盟大賞の応募作品が印刷された冊子を見ながら開会を待った。また、会場には常任委員が持ち寄った色紙短冊が展示されていて、それを見る人も多かった。14時、川嶋事務局長の司会、菊池委員長の開会挨拶で第一部の総会が始まった。物故者会員への黙祷、米寿藤田主宰へのお祝い、連盟大賞担当結社「岩戸」の中川主宰の挨拶などのあと、総会議題、活動結果報告、決算報告、活動方針、予算などが説明され、満場一致で承認された。休憩のあと、14時45分から、第2部の「連盟大賞表彰式」が行われ、120名の応募作から選ばれた連盟大賞の浜田氏以下毎日新聞社賞、俳句文芸賞、担当結社賞各1名、最優秀賞6名、優秀賞10名、佳作賞7名、努力賞8名の表彰が行われた。私も応募したが、得点2点で表彰対象(得点3点以上)からは外れたが、2人の先生が10人の中に選んでくれていた。表彰のあと、各選者から講評が述べられた。上位に入賞した作品はやはりみんな素晴らしいと思った。先生の熱弁が長く時間が足りなくなりそうになったが、後の先生方の協力でうまく時間内に終った。写真は、会の模様。左上から、会場入口の受付、設営直後の会場、色紙等の展示、司会の川嶋氏、挨拶する菊池委員長、同岩戸の中川主宰、選句の先生方、各賞の受賞(こうした受賞が35人)。各特選作の講評(こうした講評が15組)会は、予定通り17時に終り、この後、懇親会が予定されていたが、私は都合により欠席し、直接家路についた。

2018.01.27

コメント(0)

-

キタロー寄席を見に行く

今日は、午前中は、テレビを見たり、「西郷どん」のガイドブックを読んだりなど雑事に対や氏、午後は、「キタロー寄席」を見に行った。「キタロー」というのは、「北区老人センター」の略で、毎年この時期にアマチュア落語会が開催されている。今回は、落語のほか、腹話術、マジックの出し物もあった。定員は70名だったが、会場はキャンセル待ちの人を入れほぼ満員。腹話術もマジックも落語もアマチュアとは想えない見事な芸であった。外は雪の舞う寒い日だったが、会場は熱い熱気にあふれていた。今日の出し物は、 1.腹話術 天神亭吉幸 2.落語 鉄砲勇助 天神亭ひれ勝 3.落語 蜆売り 天満家新笑 4.マジック マッキー写真は、案内ちらし、会場風景、腹話術、落語、落語、マジック、閉会の挨拶など。

2018.01.26

コメント(0)

-

義弟の見舞いに

今日は、午前中は、句会のまとめをしたり、録画したテレビ番組を見たりしながら過ごし、午後から出かけ介護施設に義弟を見舞った。今月3日以来であるが、心なしか元気がなくなっているように感じた。殆ど動くことなくベッドで過ごすだけで、気力が衰えているようだが、食慾はあるそうだ。今日の写真は、昨日撮った大阪城梅林の梅の花。

2018.01.25

コメント(0)

-

高大26日目

今日は、高大26日目、午前中の清水先生の講義のテーマは「戦国時代」であった。午後は、オープン講座で、大阪府剣道連盟の高橋敬明七段から「武士道」についての話があった。戦国時代の定義はいろいろあって、始まりは1441年の嘉吉の乱から1493年の明応の政変、終りは1568年の信長の入京から1615年の大坂夏の陣までと幅広い。原因は幕府の力の低下である。戦国時代すなわち下剋上の時代の特徴は、日本各地での有力武士の台頭で、お互いに領地を増やそうとして隣国に戦争を仕掛けた。戦国時代の戦争の形態、城の形、戦団の構成、領国の経営、情報の収集・伝達などについての話しがあった。午後の「武士道」の話しは、いろいろな話しがあったが、日本文化の形成に影響を与えていることがいろいろあることが分かった。下の写真は、上:登校のときに立ち寄った大阪城梅林の梅、中:戦国時代の講義、下:武士道の話

2018.01.24

コメント(0)

-

デパートへ買物に

今日は、午前中は昨日の句会にまとめを行ない、午後は一昨日のパズル会の整理などを氏ながら過ごし、夕方から妻と外出し、デパートで買い物をしたあと、食事をした。ずっと悩んでいたY氏のパズルはやっと解けた。今日の写真は、上はハクセキレイの雄(左)と雌、下は、ツグミとシロハラ。

2018.01.23

コメント(0)

-

今日は句会

今日は句会の日、午前中は、句会資料をプリンとしたり、出句する6句の選定と最後の推敲を行うことにしているが、今日は、昨日から解けぬパズルのことが気になり、半分はパズルを考えながら行なった。句会の成績はまあまあというところであった。6句のうち先生から2句しか選ばれなかったが、うち一句は特選だった。残り4句のうち2句は仲間から選ばれたが、2句は誰からも選ばれなかった。先生から選ばれたのは次の句。 ◎この庭のこの場所が好き寒雀 こっぱん(先生特選ほか1票) 〇寒の水飲んで睡魔を吹つ飛ばす こっぱん(先生ほか1票)仲間から選ばれたのは次の句。 ・予定表賑やかになる春隣 こっぱん(4票) ・景色から色を奪ひて雪の景 こっぱん(2票)今日、先生の特選に選ばれたのは上記のほか次の句。 ◎水仙の真つ直ぐといふ矜持あり 昇一(先生特選ほか6票) ◎雪降つてひと夜で別の町になる 美喜代(先生特選ほか3票)今日、最高得票を得たのは次の句。 ・一枚となりたる雪の千枚田 昇一(6票)先生の句で今日一番人気だったのは次の句。 ◎寒の水飲みて五臓にゆきわたる 塩川雄三先生(3票)今日の写真は、昨日尼崎で見た水仙。鉢植えだが背丈が伸びよく咲いている。

2018.01.22

コメント(0)

-

関ぱ宿泊例会、その後俳句21の句会へ

今日は、関西ぱずる会宿泊例会の2日目。午前中は、例会、午後は、千里中央での俳句21の句会に参加した。朝はホテルで目覚め、NHK俳句を見た後、朝食、そしてホテルの周りを30分ほど散歩し、部屋に帰ってからまた解けなかったパズルに挑戦した。例会は10時から始まった。初めに恒例の年賀パズルについて各自から説明があり、問題作成の経緯、解き方、回答状況などが話題となった。なお、今年もY氏は受け取ったパズル年賀状25人の問題すべてを解き、資料にまとめて来られた。物凄いエネルギーである。年賀パズルのあとは、通常の発表に移った。N氏の司会により、各参加者から、最近入手したパズルや候愛したパズル、パズル関係の図書や新聞記事などについての発表があった。多くのパズルや本が回覧されたが、下の写真はその一部である。例会を12時過ぎに退席して、尼崎から梅田、梅田から千里中央に行き、昼食をして俳句21の句会に望んだ。4句出句のうち、3句に点が入り、まずまずの成績であった。 ・初鏡白髪も禿もありのまま こっぱん(3票) ・マスクして口笛吹けぬものと知り こっぱん(2票) ・凍鶴の立つ片脚の線細し こっぱん(1票)今日、高得票を得たのは次の句。 ◎万両の庭に向けある母の椅子 西邑(8票) ◎寒土用素麺揺れる村に入り 千賀子(6票) ◎凍鶴に空の青さのありにけり 貞子(4票)

2018.01.21

コメント(0)

-

関西ぱずる会の宿泊例会

今日から明日にかけては、年に2回の関西ぱずる会の宿泊例会の日。開始は午後3時からなので、午前中はその準備と、明日の俳句21の句会の準備、明後日のいきいき俳句会の準備などに費やした。会場は、いつもの堺市のホテルが取れず急遽尼崎のホテルに変更になった。私の家からは近く、30分ほどで行ける。3時ちょうどにホテルにチェックインしてすぐにパズル室に行くと、すでにパズルがテーブルの上に置かれている。参加者は手に手にパズルを持って現れるので、みるみるうちにテーブルの上はパズルの山となる。各自、新年の挨拶もそこそこに、好きなパズルを手に取って解き始める。18時半、夕食会場に移動のためしばしパズル解きを中断。会長の挨拶、乾杯音頭、新入会員I氏の紹介のあと、食事兼歓談に入った。食後パズル室に戻ったのは19時半、再び、いろいろなパズルで遊ぶ。20時半に最後の参加者が会場に到着するのを待って、恒例のパズル解き大会が始まる。参加者は19名。N氏の紙折りパズル、Y氏のテトロミノパズルSNS、K氏のサイコロパズルが出題され、それぞれの難問に頭を捻った。その場で解けた人も何人かはいたが、私を始め多くの者には時間が足りず、そのままパズル室で解くか、自室に持ち帰って解くことになった。私も持ち帰り、1時ごろまで考えていたが、解けないものが残った。その日は、ほとんど寝ずに過した人もいたようだが、私は2時ごろに就寝した。こうして楽しい第1日目は終った。写真は、上、夕食までの様子、中左:夕食、中中~右:夕食以後の様子、下:N氏、Y氏、K氏のコンペ用パズル。

2018.01.20

コメント(0)

-

年賀はがきのお年玉切手シート

今日は、一日中家にいて、いろいろな雑事を行った。先ず、年賀状を整理して、「筆ぐるめ」のデータ更新を行い、当選した葉書の景品の切手シートを受け取りに行き、書き損じたり余ったりした年賀はがきを浮遊葉書に交換にしてもらい、古い写真の整理を行い、新年会の写真の補正をしたりなどである。今日の画像は、当選した年賀はがきとその景品の切手シート。

2018.01.19

コメント(0)

-

マッサンの話し

今日は、午前中は家で俳句を作ったり、俳句資料をまとめたり、俳句の例月提出物を郵送したりしながら過ごし、午後から出かけ、高大主催の「マッサンの話し」を聴きに行った。正式なタイトルは「ウィスキーうんちく講座 マッサンの話しと試飲会」というもの。会場に着くと、各自の机の上には3つグラスに入った3種類のウィスキー、ペーとボトルの水、チョコレート2個そして空のプらカップが置かれている。試飲会のときに使うのだろうと思いながら開会を待つ。講師紹介のあと演壇に立ったのは、ウィスキーアンバサダーの蓑輪陽一郎氏。110枚のスライドを使って、1.酒、2.ウィスキー、3.竹鶴政孝とリタのウィスキー創業物語について、1時間半にわたり熱弁を振るわれた。酒についても、ウィスキーについても、ニッカの創業についてもいろいろなことを勉強できた。2、では、実際に試飲をしながら、ウィスキーを飲み比べる経験をした。香の嗅ぎ方、味の特徴などもよく分かった。私の好みから言えば、シングルモルトより、カフェグレーンの方が美味いと思った。ウィスキーは味も大事だが、香がもっと大事なことを知った。その意味で水割りより、ストレートまたはオンザロックがいいのだろう。3.では、テレビでは放送されなかったエピソードもいくつか紹介され、興味深く聞いた。その中で、イギリスのヒューム首相が言った言葉が印象的だった。「日本の若者が万年筆とノートで、我が国門外不出のウィスキー作りの秘密を盗んでいった。その上、スコットランド美人も盗んで行ったのであります」

2018.01.18

コメント(0)

-

高大白熱教室、その後新年会

今日は、高大白熱教室の日、「後醍醐天皇と足利尊氏のどちらが好きか」というテーマで、クラスが後醍醐天皇派と足利尊氏派に分かれてお互いに舌戦を繰り広げた。みんなよく勉強してきていて、それぞれいい話しだった。私は、後醍醐天皇派で、最後に話すことになったが、これまでにほぼ言い尽されていたので、補足だけをした。先生の判定はやや後醍醐天皇の方が優勢だったとのこと。午後は、場所を変えて新年会が行なわれた。先生やCDの二人も交え、和気あいあいのうちに2時間が過ぎた。我々の班はその後、喫茶店で話しを続けた。写真は、上:白熱教室の様子、下:新年会の様子。

2018.01.17

コメント(0)

-

妻と買物に

今日は、午前中は、明日の高大白熱教室の準備をしたり、俳句を作ったりしながら過ごし、午後は、昼食を兼ねてデパートへ買物に行った。高大白熱教室のテーマは、「後醍醐天皇と足利尊氏のどちらが好きか?」という論争を行なうに当り両者の下調べをしたもの。私の班は「後醍醐天皇の方が好き」の立場を取るので、その根拠の史実を調べたもの。お蔭で、南北朝時代のことがよく理解できるようになった。今日の写真は、町中の花壇で見かけたジュリアンという花とマンションの庭に咲き始めて水仙、それにマンションの庭に来るヒヨドリとキジバト。いずれも今日撮影したもの。

2018.01.16

コメント(0)

-

蝋梅

今日は、午前中は、昨日のどやどや祭の写真のまとめを行なったり、俳句を考えたりしながら過ごし、午後から出かけ、空家になっている妻の実家の様子を見にいった。変ったことはなさそうだった。家の廻りの掃除をして帰った。写真は、空家の庭で今年も健気に咲いている蝋梅。

2018.01.15

コメント(0)

-

淀川探鳥会、そのその後四天王寺「どやどや」へ

今日は、午前中は淀川店長会に参加し、午後は、四天王寺の奇祭「どやどや」を見に行った。探鳥会は、9時30分に十三駅に集合、十三干潟と河川敷の草叢で鳥を捜した。新春初の会なので、終了時にぜんざいの振舞いがあるとのことで、子供5人を含む20人ほどの参加者があった。しかし、近年、すっかり鳥の数が減り、本来なら寒いが一番多くの鳥が見られる季節にも拘らず、淋しい会となった。今日見た鳥の種類は次のとおり。ヒドリガモ、オナガガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、コガモ、カンムリカイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、オオバン、イソシギ、ユリカモメ、チョウゲンボウ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヒヨドリ、ウグイス、ムクドリ、ツグミ、ジョウビタキ、スズメ、ハクセキレイ、カワラヒワ、紅益子、ホオジロ、アオジ、オオジュリン 28種。写真は、今日見た鳥の一部。チョウゲンボウ、ユリカモメ、キジバト、ハシボソガラス、ツグミ、ムクドリ、カンムリカイツブリ、オナガガモの雌雄、ヒドリガモの雌雄。探鳥会のあと、振舞いのぜんざいをいただいた。会が終ったのは12時30分だった。西中島南型まで歩き、地下鉄で天王寺まで行き、四天王寺に行く途中のうどん屋で昼食とした。四天王寺には1時30分ごろに着いたが、どやどやをどこで見たらよいのか分からず、あちこち歩いていると、「六時堂」というところが会場だと分かり、そこを目指して行くと、六時堂前はかなりの人だかりで、いい観覧場所はすでに前から2列までは占められていた。私は、3列目に陣取り行列を待った。寒い日だったので、じっと立ったまま待つのは苦痛であったが、2時15分に幼稚園児のどやどやが来ると可愛らしいので一気に疲れもふっとんだ。紅組と城組に別れているが、男の子、女の子とも、多くは、鉢巻きとパンツと靴下、ズック靴姿で、上半身は裸。しかし、何人かは白いt-シャツを付けている。如何にも寒そうで、可愛そうなくらい。それでも、「わっしょい」の掛け声を上げ続けている。堂の右から白組、左から紅組が堂に入り、お祓いを受けたあと、再び堂の左右から退場した。この間15分ほど。子供たちがいなくなるとまた元の静けさに戻った。次は高校生のどやどやだが、いつ→って来るのだろう。写真は、左上から、四天王寺西鳥居、西門、どやどやの案内張り紙、中:六時堂と石舞台、下:入場する園児、堂内でお祓い、退場する園児。寒い中、立ったまま30分過ぎた15時ごろ、あたりが賑やかになって、堂の左右型裸の高校生がやってきた。「わっしょい、わっしょい」の掛け声も勇ましい高校生。皆褌一つで、足には白足袋。堂の左右から堂内に入場。道内では赤白に別れて何か競争をしているようだが、よく分かれない。もみ合う高校背には何度も水が掛けられる。冷たいことだろう。褌も足袋もずぶぬれに違いない。堂の天井から白い御札のようなものが降ってきて、どうやらこれを取り合いしているようだ。競技(?)というか一連の儀式が終り、高校生が出てくる。そしてみるみるうちに元の出口へと向い、場外に消えていった。この間、約30分も経過していたが、疲れていることも忘れてひたすら彼らの毅然とした振舞に見入ってしまった。下の写真は、上:堂内に入場まで、中:堂内入場中(パノラマ写真)、道内の様子と退場の様子。毎年、寒中の一番寒い時期に行われるこの祭り、見ている方はさぞかし本人は寒くて辛いことだろうと同情するのだが、本当はどうなのだろう。水を掛けると湯気が立ち上るので、体はあつくなっているのだろうか。でも、見ていて寒そうな格好をしている高校生も中にはいる。大阪にこんな祭があることを初めて知った。もっと宣伝して日本中の人にも知ってもらうへばよいと思う。

2018.01.14

コメント(0)

-

「唐代胡人俑」展へ

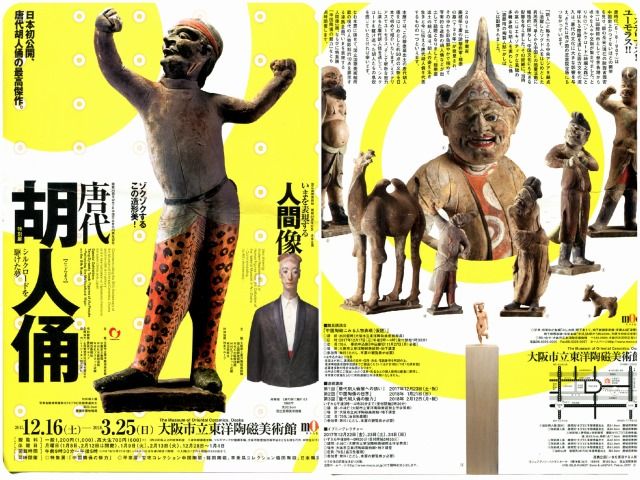

今日は、午後、大阪市立東洋陶磁美術館で開催されている「唐代胡人俑」の展覧会に行ったほかは、家で、年末年始以降に録画したテレビ番組を見ながら過ごした。唐代胡人俑というのは、2001年に中国の墓地から副葬品として出土・発見された、異国人の俑(陶製の人形)である。兵馬俑のような規模ではないが、胡人俑は730年ごろの製作で、ちょうどシルクロードが華やかな頃である。西方から来たソグド人と思われる異人の人形を墓の副葬品としたのだ。展覧会には、約60体の俑が展示されていた。どれも一つひとつ顔の表情や仕種が違い、ユーモラスな感じを持つものが多かった。下は、パンフレット。この展覧会は、写真撮影自由だったので、一部を展示品を紹介する。また、この展覧会には、もう一つの展覧会「いまを表現する人物像」展が同時開催されていた。下記はそのパンフレットより。こちらは、9人の作家の現代の人物像である。胡人俑も一種の人物像と言えるが、現代の人物像はいろいろな表現方法を用いて人物の美しさ、個性を表わしている。作家名は、左上から、イケムラレイコ、マリノ・マリーニ、佐藤忠良、ニキ・ド・サンファル、オシップ・ザッキン、棚田康司、船越桂、マーク・クイン、シュテファン・バルケンホール。

2018.01.13

コメント(0)

-

「生田南水俳画展」

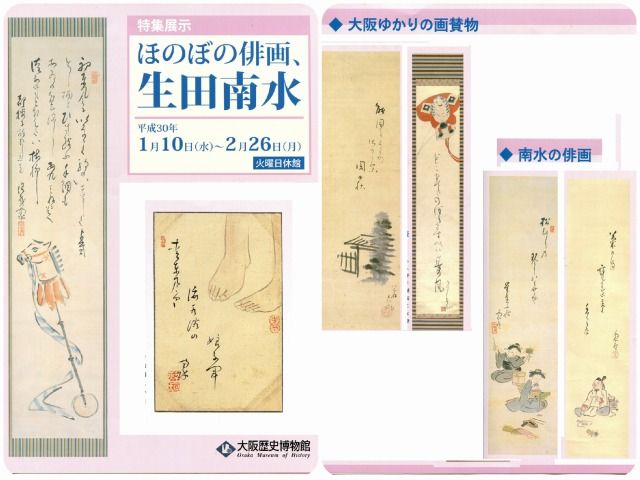

今日は、今年一番の寒い日となり、一時外食に出た以外は殆ど家で過した。午前中は、昨日誤りが見つかった私の年賀パズルの訂正とお詫びのメールを皆さんに送付し、午後は、後醍醐天皇と足利尊氏の確執について調べた。今日の画像は、一昨日、高大からの帰りに立ち寄った大阪歴史博物館で開催されていた「ほのぼの俳画ー生田南水」という展覧会。生田南水は画家生田花朝の父親ということで有名であるが、彼自身も俳人かつ俳画画家で文章も色々書いている。今回の展覧会は、大阪在住の有本氏の寄贈品に館蔵品と加え、総合的な俳画展としたもの。このような俳画画家がいたことを初めて知った。画像は、パンフレットより。左から、春駒自画賛(生田南水筆)、諸人足図葉書(生田南水筆、湯川松堂画)、白川関自画賛(大伴大江丸筆)、いかのぼり自画賛(食満南北筆)、七月乞巧奠自画賛(生田南水筆)、俳画十二か月自画賛(生田南水筆)画像は、実際の展示品より。上段左から、蕪村像自画賛(蕪村筆)、蕪村像自画賛(呉春筆)、芭蕉像自画賛(生田南水筆)、中段以下いずれも生田南水筆、下段:南地五花街芦辺踊の図、内裏雛短冊、美人図小絵馬。

2018.01.12

コメント(0)

-

パソコン同好会の例会に参加

今日は、午前中は録画したテレビ番組のBDへのダビング作業を行い、午後から出かけパソコン同好会の例会に参加した。今日は次の2件の発表があった。1.ガンの発見から快気祝いまで 中村氏 昨年1月のガンの発見から手術、その後の経緯などについてレントゲン写真やいろいろなデータを示しながら報告があった。すさまじい経験をされたようだが、無事回復されてよかった。2.DVDラベルプリント方法およびパソコントラブルの解決方法 松山氏 いろいろな写真や動画、テレビ番組などを記録したDVDに内容などを書いたラベルをプリントする方法とその作例について詳しい報告がなされた。パソコントラブルの解決方法については時間がなく次回以降の繰り延べになった。写真は会の様子。上段から中段左まで中村氏の発表、中段右から下段は松山氏の発表。

2018.01.11

コメント(0)

-

高大24日目そして春麗句会

今日は高大24日目。午前中授業で、午後はクラスミーティングであったが、午後は抜けて春麗句会に参加した。講義は「東山文化」についてで、室町後期のいろいろな分野の文かについての概要の説明があった。現在日本的な伝統として継承されているわび、さびの概念はこの時代に形成されたものだそうだ。東山文化の分野は、建築、庭園、絵画(水墨画、大和絵、狩野派)、工芸(能面、金工)、学問・文学(和歌、有職故実、政治、古典研究、歴史、朱子学)、宗教(神道、新仏教)、茶道、華道、庶民文化(御伽草子、連歌、盆踊り)など多岐に渡る。庶民への文化の普及として、公家の地方移転、武家や寺院による学校などが行なわれ始めた。写真は、高大に行く登校途中で撮ったもの。上:大阪城外堀の鴨たち(ホシハジロが多い)、中:ハクセキレイとスズメと十月桜、講義する清水先生、銀閣寺の銀沙壇の新聞記事、花戦さの新聞記事春麗句会の成績はまずまずで、先生から5句が選ばれたが、特選は1句だけだった。

2018.01.10

コメント(0)

-

関俳連の常任委員会

今日は、午前中は昨日の句会のまとめを行い、午後からは、妻と一緒に、市役所での証明受けとスーパーの買い物に付き添った。夕方から出掛け、関俳連の常任委員会に出席した。関俳連(関西俳誌連盟)の常任委員会は毎月1回開かれ、会のイベントについての議決を行なう。今日は、前年度決算と次年度予算、新役員、今年度の総会開催要領、連盟賞などについて質疑が行われ、時間がかかった。会議が終ったのは、20時を大きく過ぎていた。以下未完今日の画像は、新年の角松。上:私のマンション玄関、下:関俳連常任委員会が行なわれた上六にホテルアウィーナの玄関。

2018.01.09

コメント(0)

-

今日は句会

今日は、月2回ある「いきいき俳句会」の今年最初の句会の日。午前中は出句する6句の選定と最後の推敲を行なった。句会の成績は上々で、先生から4句選ばれうち2句が特選。残る2句のうち1句も仲間から選ばれた。今日、先生から選ばれたのは次の句。 ◎黒きこと誇示してゐたる初鴉 こっぱん(先生特選ほか5票) ◎長寿より健康祈願初詣 こっぱん(先生特選ほか2票) 〇水鏡となりし大川初景色 こっぱん(先生ほか3票) 〇初日待つ大阪の町静まりて こっぱん(先生ほか1票)仲間から選ばれたのは次の句。 ・エレベーター乗つてゐる間の去年今年 こっぱん(1票)今日、先生の特選に選ばれたのは上記のほか次の句。 ◎本殿の近くて遠き初詣 洋子(先生特選ほか1票)今日、最多得票を得たのは次の句。 〇丁寧に書き出す一字初日記 茲子(先生ほか6票)先生の句で今日一番人気だったのは次の句。 ◎男にもしやれつ気あつて初鏡 塩川雄三先生(4票)今日の画像は、山茶花、大阪城天守閣、濠と石垣、ハシボソラス。

2018.01.08

コメント(0)

-

「築港」定例句会に参加

今日は、午前中は、俳句結社「築港」の定例句会に参加、午後はその新年会に参加した。14人が集まったが、年々参加者の減る淋しい会となっている。句会の成績はまずまずで、出句5句のうち、先生から1句が選ばれ、残り4句のうち仲間から1句が選ばれたが、3句は誰からも選ばれなかった。先生に選ばれた句は次の句。 〇獅子舞の地味な役割後ろ足 こっぱん(先生ほか4票)仲間に選ばれた句は次の句。 ・年迎ふ気だけは若き積りにて こっぱん(2票)今日、先生の特選に選ばれたのは次の句。 ◎初写真誰か一人は目をつむる 一彦 (先生特選ほか2票) ◎昭和また遠のく日々や去年今年 由紀子 (先生特選ほか1票) ◎雑音の中の砂利音初詣 和彦 (先生特選ほか1票)先生の句で今日一番人気だったのは次の句。 ◎初山河生駒の峡に住み古りて 塩川雄三先生(6票)句会へは大阪城公園を抜けて徒歩で行ったが、下記は途中で撮った写真など。二十日月、濠の鴨、十月桜、新年会の様子。

2018.01.07

コメント(0)

-

録画したテレビ番組を見る

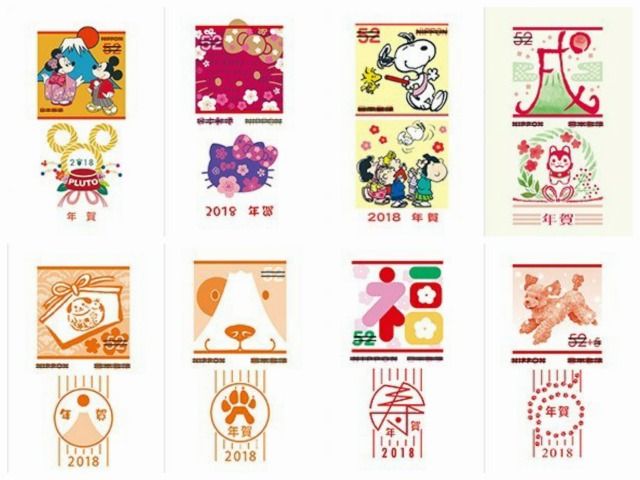

今日も一日中家にいて、年末以来録画したテレビ番組を見ながら過した。今日見た番組は下記のとおり。新日本風土記(北越の雪、小樽、石狩川)、英雄たちの選択(幕末ヒーロー、光秀、島津久光)、水の国大分、鉄道の旅肥薩おれんじ線、プロファイラー(西郷隆盛)、美の壺(雑煮、文明開化)、ドラマ桂歌丸など。今日の画像は、今年の年賀はがきの切手部分とくじ部分。今年は8種類のはがきが発売されたそうだが、私が受け取った賀状にその全種類が含まれていた。8種類というのは次のとおり。1.ディズニー・キャラクター、2.ハローキティ・キャラクター、3.スヌーピー・キャラクター、4.いろどり、5.無地一般、6.無地インクジェット、7.無地インクジェット写真用、8.裏面絵入り。

2018.01.06

コメント(0)

-

歴史の勉強、パズル解きなど

今日も一日中家にいて、歴史の勉強をしたり、年賀状パズルを解いたり、俳句資料の仕上げをしたりして過ごした。年末から年始にかけて撮り溜めたテレビ番組もたくさんあるのだが、なかなか見る時間がない。歴史の勉強は、高大の白熱教室で「後醍醐天皇と足利尊氏のどちらが好きか」という討論があるので、その準備のための話題の俄か詰め込みである。今日の画像は、朝早い大川の様子。OBPの建物が鏡のように静かな大川の水面に映っている。

2018.01.05

コメント(0)

-

写真整理、俳句作りなど

今日は一日中家にいて、写真データを整理したり、俳句を作ったり、年賀状パズルを解いたりなどをして過ごした。今日の画像は、今朝の月(17日月)と日の出前OBPの風景。月は6時ごろ、日の出は7時10分ころ。

2018.01.04

コメント(0)

-

義弟の見舞いに

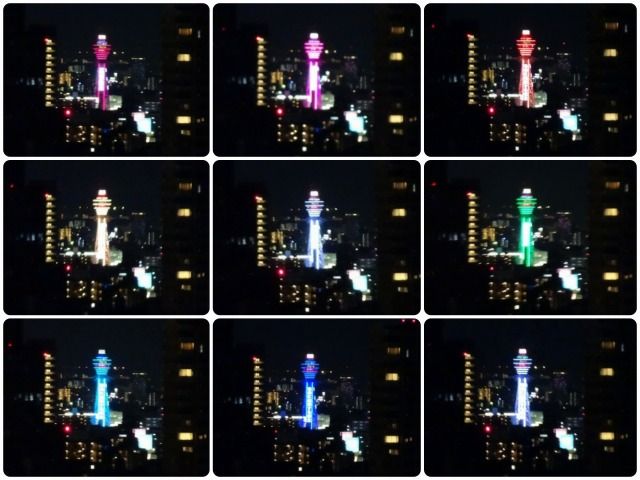

今日は、午前中は、俳句を作ったりしながら過ごし、午後から出かけ、義弟の見舞いかたがた施設スタッフの方々に新年の挨拶に行った。義弟は一年前よりは大分衰えた感じであったが、一か月前とはそんなに変わった様子はなかった。施設の方々に挨拶をし、儀典とも少し話をして2時間ほどで辞去した。施設のスタッフも人事の入れ替わりが多く、少し行かないと新しい人に変っていて戸惑うことが多い。今日の画像は、マンションから撮った通天閣の写真。一定時間ごとに色が変化しておもしろい。

2018.01.03

コメント(0)

-

デパートへ買物に

今日は、午前中は、パズル年賀状の問題を解いたり、俳句を作ったりしながら過ごし、午後からは妻とデパートへ買物に行った。ひどい混雑であった。あまり正月にデパートに行くことはなかったが、こんなに人が多いとは驚いた。今日の画像は、初めに昨日の大阪天満宮への初詣と、今夜の満月の写真。

2018.01.02

コメント(0)

-

あけましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。ことしもよろしくお願いいたしまます。マンションから見た初日。左上より、7:02,7:10,7:15撮影

2018.01.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1