2021年10月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その60)

私が履修したフランス文学研究入門コースは、宿題も大変でした。 一週間に一冊のリーディング・アサインメントのほかに、仏作文、英語訳の宿題が出ます。 英文も仏文も外国語である私にとっては、二重苦です。 英語訳は自分でできましたが、仏作文はダーウィン・カレッジの寮生で、留学生オリエンテーションで親しくなったフランス人のブリジッドやエレンにずいぶん助けてもらいました。 特にブリジッドは「私の勉強にもなるから」と嫌な顔をせずに手伝ってくれたので、とても助かりました。優しくて、親切だったブリジッド。今はどうしているんでしょうね。その節は本当にお世話になりました。 後で分かったのですが、イギリス人の学生にとっても、このコースは大変だったそうです。 ギブソン教授のセミナーには、私やアメリカ人留学生のスーザンのほかに、イギリス人の年配の女性も一緒に学んでいました。 たぶん、子育てが終わって自分の時間が比較的もてるようになった50歳くらいの方であったと思います。イギリスの大学では、学歴がなくても面接などで資質があるとわかれば、社会で十分経験を積んだ知的な熟年を学生(Mature Students)として入学させているとのことです。 あるとき、その方がセミナーの最中に泣き出してしまったことがありました。 ギブソン教授がなだめますが、泣き止みません。 話を聞くと、家事など私的な用事で宿題をやる時間がなくて授業についていけなくなったと言います。 確かに私も何度も泣きそうになりました。もちろん泣きませんでしたが、半べそ状態でした。 その方も、たまたま感情が高ぶって泣いてしまいましたが、その後立ち直って、無事にコースを修了したと思います。本当にこのコースにはよく鍛えられました。 (続く)

2021.10.31

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その59)

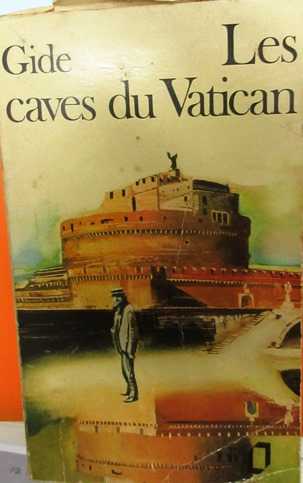

一日目は、食事以外はほとんど読書時間。高かった太陽も傾き、やがて夜となり、ジードの紡ぐ摩訶不思議な物語の世界に完全に引き込まれてゆきます。そして午後10時ごろ、目途としていた184ページを全部読み切りました。残すは最終章(第5章)の「ラフカディオ」だけとなりました。 もちろん、そのまま続けて読めば、深夜遅くには読み終わっていたかもしれません。でも、あえて読み終わらずに、頭を休めることにしました。なにしろ私の頭は、朝からずっと使い続けていたので、ほとんどパンク寸前でした。 頭を休めたことによって、エッセイで何を書くべきか、ぼんやりとですが、浮かんできます。出てきた言葉はすぐにメモ書き。アイデアが浮かんで来たら、とにかくメモを取ることです。 翌朝、軽快な目覚めとともに、二日目の作業に入ります。今日の午後2時くらいまでに読み終わり、エッセイを一日半で仕上げなければなりません。この日も予定通り快調に作業は続きます。 昼過ぎには読み終えて、食堂で昼食をとった後、エッセイに取りかかります。 一貫したプロット(筋書)のない小説――。それが、ジードが1914年に書いた『法王庁の抜け穴』です。そこにあるのは、因果応報や勧善懲悪の物語ではありません。科学万能主義の無神論と熱狂的な信仰、真実と虚実、偶然と必然、良心と邪心が交じり合って、右往左往する人々の様が描かれています。理由なく事象が発生し続けるのが、この世界の実情なんですね。その世界の混沌具合をジードは風刺をこめて小説にしたのだと思われました。 当時、私が書いたエッセイが見つからなかったので、詳しい内容は覚えていません。でも、あらん限りの知力を振り絞って、一日半でエッセイを書き上げたことだけは覚えています。 書き上げた翌日、フランス文学のギブソン教授のセミナーで、私はそのエッセイを提出しました。提出する際、皆の前でその内容を発表することになっているんですね。確か、その週の発表者は私を含めて二人か三人でした。 エッセイの内容を説明する番になりました。緊張の瞬間です。皆、英語もフランス語も母国語ではない日本人が一体どれだけフランス文学を理解して英語でエッセイを書けるのだろうか、と興味津々という様子でした。それまでは多分、私が授業についていけないのではないか、と訝っていた人も多かったのではないかと思います。しかし、説明を続けるにつれて、皆私の話に熱心に耳を傾けてくれたんですね。そして、説明し終わったら、皆「こいつなかなか面白いエッセイを書くな」というような顔をしていました。実際、隣に座っていたイギリスの学生は私の顔を見ながら「とても面白かった」と言ってくれました。その言葉はとてもありがたかったです。ギブソン教授も、私のエッセイの出来には驚きだったらしく、「なかなかいいエッセイだった。これを書くのにどれだけかかったか」と聞いてきます。私が「読むのに一日半、書くのに一日半の三日間だ」と答えると、「我々もそのくらいかかる」と感心していました。 とにかく、曲がりなりにも実力は認められました。最初のハードルは、こうして無事に超えられたわけです。 (続く)

2021.10.30

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その58)

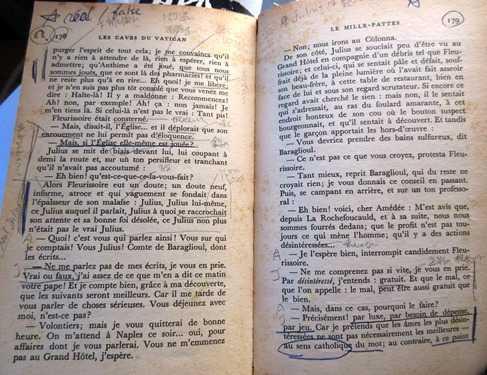

前回の失敗を反省して、『法王庁の抜け穴』のエッセイを書く際は、事前にスケジュールを綿密に作成しました。他の授業をこなしながら書かなければなりませんから、贅沢な時間配分は取れません。逆算すると、何と3日間しかありません。 つまり時間配分としては、一日半で250ページのフランス語の作品を読み切り、残りの一日半で英語のエッセイを書かなくてはいけないわけです。これは当時の私にとっては、かなり高いハードルでした。何しろ、ICUにいたときも、ランボーやボードレールの詩集や小説の抜粋ならフランス語で読んだことはありましたが、小説丸々一冊をフランス語で読んだことがない、フランス語学的には低学力の学生でした。ですから、250ページのフランス語で書かれた小説を1日半で読むというのは、それまでの私でしたら想像すらできないことだったわけです。 しかし必要は発明の母ともいいます。必要があれば、不可能と思われたような困難な作業もできてしまうんですね。 一日目が始まります。朝食後、すぐに『法王庁の抜け穴』を読み始めます。250ページの本ですから、初日で第四章「ムカデ」の終わりの184ページまで読むと決めます。同時にすぐにエッセイにも取りかかれるように、思いついたことを優先順にボールペンや鉛筆でメモにして本の当該ページに書き込んでゆきます。 その作業の跡がみられるのが、こちらの写真です。 左上の☆印の所に「real/false」とボールペンで書き込んでありますね。そのページに関係するテーマをメモ書きしたもので、「本物と偽物」という意味です。ボールペンで書いてあるということは、優先順位が高く、必ずエッセイに使うことを意味しています。 このように、本に書き込んだ☆印のメモを見れば、すぐにそのページに何が書いてあるかわかるようになっています。 こちらも同じ。 やはり左上の☆印のところに「absurdite(不条理)」とメモ書きしていますが、これはそのページが「不条理」と関係する具体的な内容を内包していることを示しています。 このようにすれば、エッセイで本から引用するときや考えをまとめるときに非常に役に立ちます。 これは現在でも本の構成や編集などで活用している方法で、短期間でいかに効率よくエッセイを書くかという必要に迫られて発明した私独自の方法なんですね。ハーバード大学やジョンズホプキンス大学の大学院で学んでいた時も非常に役に立ちました。資料や本を読んでいるときから、既にエッセイを書き始めているのと同じ状態になります。時間の節約になりますね。 (続く)8

2021.10.29

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その57)

アンドレ・ジードの『法王庁の抜け穴(Les Caves du Vatican)』です。当時、ケント大学で購入したペーパーバックです。当然、全部フランス語。1・7ポンドの値札が貼ってありましたから、850円くらいですね。250ページほどあり、1日半で読み切りました。こちらは・・・登場人物を整理するため書いたメモも出てきました。その作業の顛末を次回お話しいたしましょう。(続く)

2021.10.28

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(番外)

昨日は朝からバタバタしていたのでお休みしました。 ところで、私がなぜ1980年を振り返るブログを書くことにしたかを説明しておりませんでしたね。実は最近、私の祖父と祖母の手記や日記が見つかったんです。祖父の手記は、実家を出てから祖母と結婚する前までの人生のことについて書いた「人生思い出日記」。祖母の手記は、10代、20代、30代、50代などの節目ごとの人生を振り返ったもので、実は祖母が70代後半~80代前半のときに通っていた「老人大学」の「卒業論文」でした。1981年12月に母が祖母からその「論文」を受け取ったと、その手記の欄外に鉛筆で書かれていました。祖母は1900年(明治33年)生まれですから、祖母が81歳のときに、自分の人生記を娘である母に手渡したことになります。祖母は母に、全国各地を旅したときに書いた「旅行日記」も渡していました。 それらは、母の資料を整理しているときに偶然見つけました。「母」から「娘」へと引き継がれた手記だったわけです。ちなみに私の母は93歳で健在です。私が敬愛する、89歳になられた山口博・富山大学名誉教授とは4歳違いですね。 その母がもっていた祖父と祖母の手記を読ませてもらいました。すると、その内容がとても面白かったんですね。子供の時にも同じようなことを聞いたのだと思いますが、子供のころはそれほど祖父や祖母の生い立ちなどに興味を持っていませんでした。でも、年齢を重ねると、祖父や祖母、あるいは父や母が自分の年齢になったときに、何を思っていたかが、知りたくなるものなのです。たとえば、子供のころは、祖父の兄が講道館柔道の創始者・嘉納治五郎の娘婿・綿貫哲雄であったと聞かされても、全くピンと来ませんでした。「だから何なの?」という感じです。でも今なら、嘉納治五郎や、著名な社会学者だった綿貫哲雄にとても惹かれます。何かの因縁があるに違いないからです。子供のころ、つるつるに禿げた祖父の頭をよく撫でて遊んでいた私にとって、社会学者を生み出した家系のまぶしい輝きを見ることが今ならできるわけです。その学者の血統は、叔父の綿貫譲治にも引き継がれました。 祖父の思い出日記は、達筆で昔の言葉で書かれていることもあり全部は解読できておりませんが、何から何まで面白いです。祖母の手記や日記も、その時代背景を汲み取りながら読むと、本当に興味深いです。 つまり、こうした祖父や祖母の手記・日記から刺激を受けて、私も忘れないうちに自分の人生を振り返って記録に残しておこうと思い立ったわけです。時間が経つと、忘れてしまいますからね。こうしたブログは、私にとっては大事な備忘録になるのです。 ということで、「1980年の備忘録」は、明日からまた再開する予定です。

2021.10.27

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その56)

当時の私にとってケント大学の授業についていくのは、結構大変でした。ICUも日本の大学の中では勉強を一所懸命にさせる大学です。しかしながら、ケント大学はその三倍くらい勉強をしないとコースをこなすことができませんでした。それだけリーディング・アサインメントがきついんですね。 たとえばICUの一年生は特別な英語学習プログラムを取らなくてはならず、一週間に一冊くらい英語のリーディングがあります。最初に読まされるのは、アーネスト・ヘミングウェイの『老人と海』でしょうか。その後、ジェローム・デイヴィッド・サリンジャーの『キャッチャー・イン・ザ・ライ(ライ麦畑でつかまえて)』など短中編小説を一週間に一冊の割合で宿題(アサインメント)として読まされます。 これに対して、ケント大学はコースごとに一週間に一冊、最初は短編、そのうち長編ものも読まされることになります。つまり一週間に三冊は本を丸ごと読むことになります。これは朝から晩まで本を読んでいないと読みこなせない量です。 ただし2,3週間に一回、リーディング・ウィークがあって、そこで少し休めます。もちろん、余裕があればその間に先に読書のアサインメントをこなしてしまえばいいわけですね。 セミナーではその週のアサインメントで読んだ本についてディスカッションをします。同時に、その本に関するエッセイを書かされる割り当て(アサインメント)もあり、その本を担当した週は余計に忙しくなります。 最初のエッセイは散々でした。「現代小説の研究」のコースでドイツの小説家トマス・マンの『トニオ・クレーガー』という小説を取り上げたときだったと思いますが、読むのに時間が取られ過ぎて、エッセイをごく短時間で書かなくてはならなくなりました。その時は、別にテーマも決まっていなかったので、トニオ・クレーガーが直面した世俗と芸術問題の葛藤を、鴨長明の『方丈記』に描写された「わび」「さび」、それに仏教的無常観と対比させながら、東洋と西洋における世俗と芸術の比較のようなエッセイを書いてしまったんですね。 そうしたらセミナー担当教官が次のように私に告げました。「イギリスでは作品のエッセイを書く際、もっと作品についての分析と評論を書くことが期待されている。君のエッセイはユニークで、面白いけど、期待外れだ。でも、君が十分知的であることは分かったから、一応『パス』ということにしてあげよう」 簡単に言うと、私が何でも書いていいのだと思い込んでいたのは間違いで、ちゃんと作品に即して分析したものをエッセイにすることが期待されていたということだったわけです。「パス」は多分「可」のことですから、かなり屈辱的な成績です。結構、打ちひしがれたように記憶しています。しかし私はこれを教訓にして、もう一つの基礎コース「フランス文学の研究・入門編」のセミナーでは、徹底的に作品を分析して評論したエッセイを書きました。取り上げた作品はアンドレ・ジードの『法王庁の抜け穴』。次回はこの作品をどのように料理したかーーその奮闘記を語りましょう。 (続く)

2021.10.25

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その55)

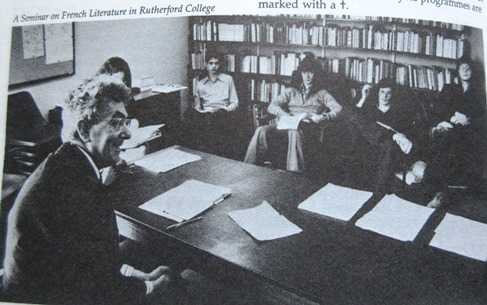

基礎コースは主に、履修学生が100人を超えることが多いので講堂や大教室でのレクチャーが週一回あり、その後同じ週に10~20人くらいの小人数のグループに分かれてセミナー形式の授業が一回あります。そのセミナーを担当するのは、必ずしもこのコースの担当教員ではなく、同じ学部の教授(Professors)や助教授(Readers)、講師(Lecturers)がそれぞれのグループを分担して受け持ち、指導します。 どうやってグループ分けをしたのか覚えていませんが、「現代小説の研究」では「Senior Lecturer(専任講師)」の肩書を持つストーン博士かミルズ博士が、「フランス文学の研究・入門編」ではギブソン教授がセミナー担当教官だったように思います。 セミナーは、10人くらいの場合はカレッジにある担当教官の部屋で、20人くらいの場合は各カレッジにあるセミナー室で行われます。ガイドブックに掲載されていたセミナー風景の写真がありますので、それを紹介しましょう。 こんな和気あいあいとした感じで、セミナーがあります。少人数でのセミナーは良いですよね。ただし大教室で隠れていることはできず、予習をしていないと痛い目に遭います。 話は脱線しますが、教授や講師の部屋でセミナーをやるのは、ICUでも同じでした。外部からの講師の方には部屋がないので、普通の教室でやりましたが、ICUの専任講師や教授には当然、自分の部屋があります。たまたまそのコースの履修登録をした人が五人以下だと、コースは教授や講師の部屋で開かれるセミナーへと変わります。 私が在籍していたころのICUではフランス文学専攻生は少なく、専門科目の近代フランス文学(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)の登録者が二人だけのこともありました。しかも、もう一人は休学してしまい、私だけがそのコースを取ることになるという前代未聞の事態に。外部からの講師の方が担当だったのですが、毎週3時間(3単位分)、私とその講師のマンツーマンの、まるで家庭教師のような授業が2学期間(22週間)続いたことがありました。ボードレールやアポリネール、ランボー、ヴェルレーヌなど近代フランス文学をけん引した詩人たちを中心に学べて面白かったです。当然、宿題や予習は全部こなしました。そうじゃないと、授業は成立しませんからね。今でもそのとき暗記した詩の一節が次々と出てきます。最高に贅沢な時間でした。 近代フランス文学には別のコース(Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ)もあり、そちらは大学院をでたばかりの新進気鋭のICU専任講師が担当していました。フランス人の女性の方で、こちらは授業をフランス語で行います。当然、フランス語を勉強していないと取れない専門科目でしたから、履修者はだいたい五人以下です。授業は、その専任講師の部屋でいつも行われました。こちらは取り上げる教材も難しく、ジュール・シュペルヴィエルの幻想詩「彼方の海に住む少女」やステファン・マラルメの難解詩「賽の一擲」、それにアンドレ・マルローの哲学的な小説『人間の条件』などが次々と出てきます。それをフランス語でディスカッションしなければならなかったので、フランス語を学び始めてまだ二年目の私にとってはかなりきつかったです。どちらかと言うと、落ちこぼれの学生でした。 A(秀)B(優)C(良)D(可)F(不可)という成績で、私は滅多にCなど取らないのですが、その先生の授業はいつもCでした。ちなみに私のICUでの四年間の成績は、科目数だけでいえば、Aが16個、Bが24個、Cが6個でした。6個のCのうち3個が、自分の専攻したフランス文学だったわけですね。 さて、再び話を戻して、ケント大学ではどのような授業やセミナーが行われていたかをお話ししましょう。 (続く)

2021.10.24

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その54)

イギリスの大学は、9月29日の聖ミカエル祭の前後に始まる秋学期(Michaelmas term)、クリスマス休暇後の1月初旬から四旬節(Lent)が終わる3月20日ごろまで続く春学期(Lent term)、そして復活祭後の4月20日前後から始まる最後の学期(Trinity term)の三学期から成ります。 1980~81年のケント大学の場合は、秋学期が10月1日から12月11日まで、春学期が1月7日から3月19日まで、そして最終学期が4月22日から6月25日まででした。最初の二学期が約10週間で、最後の学期は約8週間です。ただし最初の二学期の10週間のうち2週間はリーディング・ウィークという「読書の週(すなわち山のように出されるリーディングの宿題をちゃんと読む時間にあてる週)」があるので、実質的な授業期間は8週間です。 各コースはほとんどの場合、一度取ると基本的に一年間を通して続きます。ICUでも三学期制をとっていましたが、春学期入学組と秋学期入学組がいることもあり学期ごとにコースを選択することができました。同じ三学期制でもケント大学では学期ごとに違うコースを取ることはほとんど無理だったように記憶しています。ICUのほうがより柔軟性があるように思いますが、ケント大学のコースでは、一年間を通した、カチッとしたカリキュラムが確立しているということもできます。 ケント大学もチューター制度を取っていました。「も」と書いたのは、ICUも同制度を採用しているからです。チューター(tutor)とは、個別指導教員のことです。大学生活全般について相談に乗ってくれる教員です。ICUでは神学者の古屋安雄教授が4年間私のチューターでした。ケント大学でのチューターの名前は忘れてしまいましたが、9月29~30日の月曜と火曜二日間で行われたと思われる履修コースの登録の際には、いろいろアドバイスをもらいました。 そのアドバイスを参考にして私が取ったコースは、新入生が取るような基礎コース(パート1コース)が二科目、そして専門コース(パート2コース)が一科目の計三科目でした。この選択は正しかったように思います。イギリスと日本では教育のバックグラウンドが異なりますから、とにかく基礎がわかり共通知識がないと議論ができないからです。 その基礎コースの一つは、英米文学から取りました。コース名は「Studies in Modern Fictions (現代小説の研究)」で、担当教官はP.W.K.ストーンでした。トマス・マンなど20世紀前半に活躍したヨーロッパの作家に焦点を当て、当時の文学が直面していた問題点を探るコースです。 もう一つ私が履修した基礎コースは、「フランス文学の研究(入門編)」で、担当教官はR. J.B. クラーク。フランス語とフランス文学を学ぶためのコースで、アンドレ・ジードの『法王庁の抜け穴』やライファイエット夫人の『クレ―ヴの奥方』といった名著を読みながら、フランス文学の神髄に触れることを目的にしています。 そして私が取った専門コースは、「Contemporary French Drama and Theatrical Practice(現代フランスの劇文学と演劇の実態)」というデイヴィッド・ブラッドビーが担当教官を務めるコースでした。 ちなみにこちらがケント大学のコース・カタログの表紙です。 1980―81年版ですね。学生たちはこれをよく読んで、履修コースを決めます。 (続く)

2021.10.23

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その53)

テニスコートで三番目に声を掛けてくれたのが、ウェールズの首都カーディフ出身で、フランス留学から帰ってきたばかりの四年生イアンでした。彼は本当にうまかったです。サーブにも力がありましたし、フォアも両手打ちのバックもよく伸びてくるので、油断するとすぐにポイントを取られました。特に素晴らしいのはバックハンドスマッシュです。試合でもよく決まっていました。彼は一年を通して、私のテニスパートナーになってくれ、一緒に組んでダブルスの試合にも出るようになりました。私とほぼ同じくらいの実力で、外の比較的遅いコートでは私が6-3か6-4くらいで勝ちますが、インドアの球足の速いコートでは、彼が同じスコアくらいで勝ちました。生涯のテニスパートナーと言ってもいいくらいだったのですが、私が住所を渡し損ねて、卒業後は音信不通になってしまいました。 実は彼もフランス文学専攻で、フランスのパリに一年留学して帰ってきたところでした。向こうでも赤土のクレーコート「アン・ツー・カー(意味は「どのような場合でも」。つまり少々の雨が降ってもテニスができるという意味ですね。パラソルと雨傘兼用の傘にも使われる言葉です)」で一年間テニスをしてきたそうです。この後に書く授業・コースの説明でも触れますが、イアンとは偶然にもデイヴィッド・ブラドビーの同じ授業を取っていました。星の数ほど授業やコースがある中で、同じ授業を取るとは何という偶然でしょうか。まさに出会うべくして出会う運命の人だったのかもしれませんね。 同じダーウィン・カレッジの寮生であったこともあり、イアンとはよく部屋を往来しました。イアンの部屋は南向きの陽当たりの良い三階で、正面玄関に近く、外の人の往来が多いのでややうるさいときもあったかもしれません。でも、三階から下界の人々を見下ろす風景もまた面白くて良いものです。 テニスに関しては、失敗したこともありました。テニスの聖地ともいえるウィンブルドンがある本場の国ですからテニスラケットは選り取り見取りで安いだろうと思って、日本からはラケットを持たずにイギリスに来たんですね。ところがテニスショップに行ってビックリ。ぜいたく品に対する物品税が高いせいか、ラケット一本が1万5000~4万円くらいします。とても当時の私には買えなかったので、市中の雑貨屋のようなところで売っている、5000円くらいの安物ラケットを購入しました。ナイロン製のストリングで、本当におもちゃに毛の生えたようなラケットでした。「弘法、筆を択ばずだ」と高楊枝の武士気分。しかし、使ってみると意外と丈夫で、少なくとも六カ月間は私の激しい使用に耐えていました。何しろ私は、ウィルソンの頑丈な、ほとんど新品の木製ラケットですら、スマッシュをしたときにバキッと真二つに折ってしまったことがあるほどの「怪力」の持ち主でしたからね。よく頑張ってくれました。 さて、テニスの話はこれぐらいにして、本業の「学業」について話をすることにいたしましょう。(続く)

2021.10.22

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その52)

慌ただしいオリエンテーションが終わって、最初の週末を迎えます。行動的な私のことですから、土日のどちらかは、カンタベリーの街中を歩き回っていたはずです。街中へはラザフォード・カレッジの裏手から地図にはない秘密の小道を降りて行くショートカットがあり、学生たちは頻繁にそのルートを使って町の喧噪へと繰り出していました。早速、その道を使ってカンタベリーを探索した可能性は高いです。 あるいは、オリエンテーション中にすぐに仲良くなったドイツから来た留学生マイケル(ドイツ語読みでミヒャエル)と、テニスをしていた可能性もあります。当時のケント大学のテニスコートは、小石が敷き詰められたような、ざらざらした変わったハードコートが4面ありました。小石がこぼれてボロボロになったため翌春には改修され、水はけのよいハードコートに生まれ変わりました。室内にもテニスコートが二面あり、雨の日はそちらでテニスができました。 マイケルのテニスは、フォアハンドもバックハンドもそつがなく、綺麗なボールを打ちます。逆に言うと、癖がないので非常に打ちやすかったです。当時の私は、バックハンドはスライス系が主で、フォアハンドはナチュラルドライブを打っていました。そしてコートカバリングは素早かったので、よほどのショットを打たないと私からポイントは取れません。私はあまり練習で試合をするのは好きではなかったのですが、頼まれて試合をすれば、だいたい6-1か6-2くらいで勝っていました。 面白いモノで、私のテニスが上手いことがわかると、それを金網の外から見ていた人たちから是非一緒にテニスをやりたいと誘いがかかるようになります。マイケルの次にテニスをしたのが、クウェートから来た留学生ワエルです。フォアはトップスピンで、バックは当てるだけかスライスだったでしょうか。フォアのトップスピンはちょっと癖がありましたが、それほど返球が難しいボールではありませんでした。サービスもよくスピンがかかっていましたが、私からエースを取れるほどではありません。試合をすると、やはり6-1くらいで私が勝ちました。自称「クウェートの学生ナンバーワン」でしたが、ほかにも「ナンバーワン」がいることは自明の理のように思われました。負けると悔しがり、何度も私に挑んできましたが、そのたびに返り討ちにあっていました。 ワエルは私のことが本当に気に入ったらしく、自宅に食事に呼んでくれたこともありました。非常に裕福な家で育った彼は、20歳くらいにして既に結婚しており、奥さんと一軒家に暮らして学校に通っておりました。一軒家を購入してしまうところが、産油国の凄いところです。奥様の手料理でクウェートのスパイシーな食事をご馳走になりました。そのときに真剣に質問されたのは、「どのような宗教を信じているのか」でした。イスラム教に勧誘されるのかなと思っていたら、そうではなくて、神を信じるのであればどの宗教でもいいのだと力説します。 私が「いかなる宗教にも入るつもりはない」と答えると、驚いて「神を信じなくて、どうやって生きていけるのか」と私を問い詰めます。私は「神は信じるモノではなく、自分の中にあるものだ。そもそも宗教の名のもとに、自分の外に神を置くのは間違っている。他者や宗教団体を介して神を求めるのではなく、個々人の心の中に神を見出すべきである」と答えました。その考えを理解してくれたかどうかはわかりませんが、それ以来、神や宗教について聞かれることはなくなりました。 ちょうど10年後の1990年8月2日、クウェートはイラクに侵攻されて、翌年湾岸戦争が勃発します。大学卒業後は音信不通となっていましたが、ワエルと奥さんのことが頭をよぎりました。無事に難を逃れることができたのでしょうか。(続く)

2021.10.21

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その51)

オリエンテーションの内容はほとんど覚えていませんが、一つだけ忘れることのできない出来事がありました。講堂で質疑応答の時間になったときに、米国の南部出身の男子学生が南部訛りの英語で質問をしたところ、大学側の人がその英語を全く理解できずにあたふたするという事態があったのです。すぐに別のアメリカ人の学生がそれを翻訳して説明したので伝わりましたが、英語と米国語は違うのだということを示すエピソードとして今でも鮮明に記憶に残っています。 思えば、ブライトンで語学研修をしていたころにも同じようなことが起こりました。映画館でハリウッド映画を見ているとき、米国のスラングや南部訛りの英語が出てくると、観客のイギリス人たちが、その意味がわからずざわつくという現象が度々ありました。確かに英語と米語では単語の発音も、スペルが同じでも異なります。ダイレクター(director)はディレクターになり、ヴァーズ(vase)はヴェイスに、トマートー(tomato)はトメイトーになります。そのギャップを埋めるのに貢献してきたのが、米国のハリウッド映画なのかもしれませんね。 実はそのオリエンテーションでは、私が唯一の日本人留学生だったので、かなり珍しがられました。私の日本の大学である国際基督教大学(ICU)は、ブライトンのサセックス大学との間には交換留学制度があり、毎年交流があるのですが、ケント大学にはそれまでだれも日本人留学生は派遣しておりませんでした。ほかの日本の大学も留学生を送った形跡はありませんでした。もちろん、カズオ・イシグロのように日本出身でイギリス育ちの日本人(1983年にイギリスに帰化)はいました。私がケント大学に留学しているときにも、英文学を学んでいる学生にイギリス育ちの日本人女性がいましたが、いわゆる留学生ではありません。私はおそらく、日本からの留学生のパイオニアだったわけですね。 サッチャー政権全盛の時代で、教育予算は削られ、大学は自らの生き残りをかけて、海外からの学生獲得にも力を入れているときでした。学期が始まってしばらくして(あるいは翌年だったかもしれませんが)、私はケント大学の事務局幹部から教職員専用の食堂で開催されるディナーの招待を受けました。行ってみると、ほかにも4、5人の留学生が呼ばれており、特に私は一番偉い幹部とみられる女性(名前も肩書もすっかり忘れました)の隣に座らされました。ディナーは留学生5人、教職員5人くらいが出席して、それぞれの国の留学事情を説明するという趣旨だったわけです。 私は、ICUが既に世界中の大学と交換留学制度を行っており、英国ではサセックス大学と交換留学制度をあることや、さらにケント大学との交換留学制度に強い関心を持つだろうこと、英国人の学生がICUに来ても、英国人や米国人の教授がおり、英語で講義する授業が多いので問題がないこと、学生が海外留学や海外の学生との交流にとても意欲を持っていること、他の日本の大学も興味を持つだろうことなどを説明しました。ケント大学当局は、それを聴いて非常に喜んだと思います。 その後何年かして、風の噂にICUとケント大学の間に交換留学制度ができたことを知りました。あのときの説明が役に立ったのだとしたら、こちらも「親善大使」の役割を無事に果たしたことになりますね。(続く)

2021.10.20

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その50)

翌25日。隣のラザフォード・カレッジで私たちのオリエンテーションが始まりました。おそらく新一年生用のオリエンテーションと留学生用のオリエンテーションに分けられていたと思われます。もちろん私が参加したのは、留学生用のオリエンテーションです。 その日の朝食はダーウィン・カレッジの食堂でとったと思いますが、よく覚えていません。食事のシステムとしては、寮生であることを示す食事カードが必要でした。割引が重複されて使われることがないように、一回ずつスタンプが押されます。つまり一回朝食をとったら、その日の朝食分としてはもう使われなくなります。朝、昼、晩一日三回の食事券のようなものですね。 オリエンテーションはこの日を含め、2~3日あったように思います。28日の日曜日は休みで翌週の29,30の両日はおそらく履修学科登録日でした。 オリエンテーションでは、皆が友達探しに躍起になりますから、すぐに知り合いが増えます。留学生の多くはアメリカから来ていました。私もすぐに何人かの米国人留学生と仲良くなりました。大柄な女性でギリシャが大好きなジョイス、後にテニス部で一緒になるデイヴィッド、フランス文学で一緒のクラスになったスーザン。ほかにも顔見知りになった米国人学生はいましたが、いまでは名前も顔も忘れてしまいました。 その中でもジョイスとデイヴィッドは同じダーウィン・カレッジの寮生でしたから、特に仲良くなり、よく覚えています。大学卒業後、一度だけデイヴィッドからハガキをもらいましたが、それ一回きりです。お互い忙しく、全くの音信不通に。今でも再会したい同窓生の一人です。元気で暮らしているのでしょうか。 よく冗談を言い合ったジョイスは、後の1993年に送られてきた同窓生名簿を見たら画家になったと書かれていました。彼女は結婚して二児の母となり、カリフォルニア州のサンタクルーズに住んでいるそうです。学生時代からとてもおおらかで優しく、包容力のある母親のような雰囲気の女性でした。 オリエンテーション期間中には、特にフランス人留学生と仲良くなりました。同じダーウィン・カレッジには、ブリジッド、マリ=ノエル、エレン、カトリーヌというフランスの田舎からやってきた女性の留学生が四人おり、年間を通じて、よく一緒に寮の食堂で食事をして情報交換をしました。その年の12月8日にニューヨークでジョン・レノン銃殺事件が起きるのですが、その事件のことを最初に食堂で教えてくれたのも、彼女たちでした。 確かパリから来たノアという男子留学生とも最初のころは仲良くしておりました。私のフランス語の発音を直してくれたのもノアです。私はフランス語のetをestと同じように「エ」と発音してしまう癖があったのですが、etは小さい「オ」に近い音です。「ウ」を発音するときのようにちょっと口をすぼめて「エ」と言えば、小さい「オ」になります。子音の「e」もアクセント記号がない限り基本的に同じです。ノアは学期中も私が学業で大変そうにしていると、気分転換をしようと街中のパブに誘ってくれたこともありました。ノアには言いませんでしたが、私はパブではあまり気分転換ができないんですね。むしろ、テニスが私にとっては気分転換になります。それは以後40年間、変わることはありません。ほかにドイツ人留学生とも仲良くなりました。細身の体で私より少し背が高い、眼鏡をかけたマイケルとは、すぐにテニス友達になります。長身のインテリ風金髪美人ユータとも比較的仲良くなりました。 インドの裕福な家庭からやってきた男子留学生ともオリエンテーション初日に非常に仲良くなったのですが、オリエンテーションが終わるころには、「ホームシックになったから、実家に返りたい」と言い始めます。ジョイスたちと一緒に大学に留まるよう説得したのですが、学期が始まる前に、インドに帰っていきました。変な話ですが、人間の手相が運命とともに日々変わるのだという考えを最初に教えてくれた人がそのインドの留学生でした。(続く)

2021.10.19

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その49)

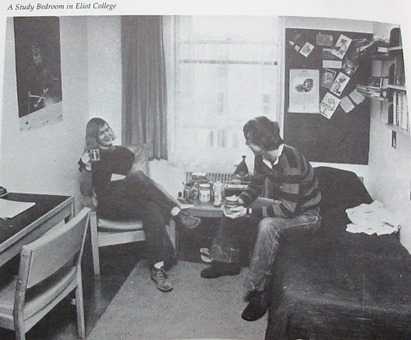

カレッジの中にはパブもあります。ビリヤードができる遊技場や、テレビ室、新聞が置いてあるラウンジもあります。当然、静かに勉強したい学生のための学習室や、自炊をしたい学生のための共用キッチンやダイニング、それに洗濯室なども完備しています。 私の部屋ではありませんが、ガイドブックに掲載されているエリオット・カレッジの部屋の写真です。 勉強机と椅子二脚、それにベッドサイドのテーブルとベッド。つくりは大体同じです。狭いですが、機能的ではありました。ガイドブックには、1978~79年(約30週間の学期期間中)の寮費は朝食付きで年間369~466ポンドと書かれていますから、1980~81年は年間500ポンド(約25万円)くらいだったのではないでしょうか。一日2・4ポンド(1200円)のB&Bに宿泊するようなものです。ほかにも昼食と夕食を割引価格(平均で50ペンス=250円くらい)で食べることができます。 ダーウィン・カレッジの簡単な説明をしてきましたが、まだいろいろと面白い仕組みもあります。それにキャンパス内にもいろいろな施設が設置されているんですね。それらも追々、紹介してゆきましょう。 そろそろ疲れて爆睡していた私が目覚めるころです。1980年9月24日水曜日のダーウィン・カレッジの私の所に戻りましょう。 目が覚めると、午後5時ごろになっていました。およそ3時間眠り続けた計算です。やり残していた荷解きを済ませ、日常生活に必要なものなどをそれぞれの場所に配置。シャワーを浴びて身支度をします。そうこうしていると、午後6時に。夕食の時間となりました。 多分その日はダーウィン・カレッジの食堂で夕食を食べたのだと思います。食堂にはイギリス人の学生のほか、いろいろな国からやってきた留学生らで溢れていました。多くが新入生のように思われました。その何人かとは食堂で簡単な会話をしたように記憶しています。 食事の後は、パブには顔を出さず。自分の部屋に籠ってのんびりと過ごしました。 翌25日から大学のオリエンテーションが始まります。果たしてどのような仲間に出会うのでしょうか。 (続く)

2021.10.18

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その48)

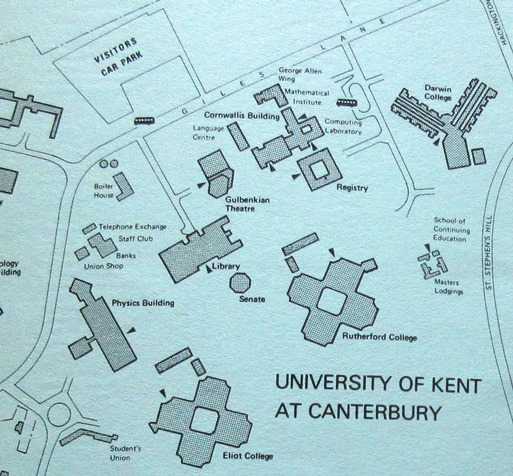

入寮初日の自分の部屋で私が深い眠りに落ちている間に、ケント大学についてもっと詳しく説明しておきましょう。 ケント大学は、イギリス南東部にあるケント州カンタベリーにある英王室公認の公立大学です。1965年に設立されました。いわゆる新興大学ですね。 この大学の特徴は、カレッジという独立した大学の学寮を持っていることです。既にキャンパスを歩いてくるときに説明したように、当時は四つのカレッジがありました。ダーウィン、エリオット、ケインズ、ラザフォードですね。 もちろんオックスフォードやケンブリッジ大学といった名門校にもカレッジ制度はありますが、ケント大学がユニークなのは、講義がある場所と学生が寝泊まりする部屋が同じ建物の中にあることです。学びの場と寮が一体化しています。学住一致。まさにちょっと建物の中を歩けば教室や講堂があり、セミナー室や教授の部屋があったりするわけです。授業開始時間の1分前に部屋を出れば、余裕で間に合う場合もあります。 四つの学寮(カレッジ)のうち私が居住したダーウィン・カレッジが一番新しく、1970年にオープンしたばかりでした。前にも話したように、ノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロも二年前の1978年までダーウィン・カレッジ所属の学生でした。英語(英文学)と哲学を専攻したと書かれています。 私がケント大学にいたころには、彼は英ノーフォーク州のイースト・アングリア大学院に進学して、創作学科で修士号を取っています。そして、そのときの彼の修士卒業論文が二年後に「遠い山なみの光(The Pale View of Hills)」という処女作として1982年に出版されました。英国に在住する長崎女性の回想を描いた小説で、その年の国内最高の小説に贈られる王立文学協会賞を受賞。自信を得たイシグロ氏は、これによって作家として生きていくことを決めたようです。1993年に映画化された『日の名残り』も良かったですよね。当時はケント大学の先輩とはつゆ知らず、原作で読ませてもらいました。イシグロ氏以外にも、作家や映像作家、映画監督がケント大学の卒業生にいるようです。ケント大学の全景です。右端のY字形の建物がダーウィン・カレッジ。ダーウィン・カレッジの説明です。チャールズ・ダーウィンは、人生の多くの時間をケント州で過ごしたと書かれています。ダーウィン・カレッジの上から見た図。さて、その有名作家らを輩出したダーウィン・カレッジですが、写真や地図で見てもわかるようにY字型の建物になっています。四階建てで、出入り口(正面玄関)は▲で示されています。その入ってすぐの右手にあるのが、多分大食堂で、その隣か上には大講堂や会議室(セミナー・ルーム)があったように思われます。大勢の学生が集まる講義は大講堂で開かれます。 正面玄関を入ったすぐ右手には管理人の部屋があり、私の記憶ではちょっとした売店にもなっており、そこで新聞を買うこともできました。正面玄関の広間には、個々人の名前がアルファベッド順に書かれた郵便受けボックスがあり、管理人の方がそこに手紙類を入れてくれたと記憶しています。特定の人物に対する大事な用事を書いたメモも、そこのボックスに入れます。ボックスに入らないような大きな荷物があるときは、管理人からのメッセージがボックスに入っているので、管理人室まで取りに行きます。 Y字型に開いたウィングには、学生寮とセミナー室、それに教授の部屋が並んでいます。私の部屋は、西に突き出たウィングの北側に向いた二階の部屋でした。地図でいうと、Darwin Collegeの「C」がある場所の辺りですね。コの字型に凹んだ部屋だったのですが、夜などはほとんど騒音が聞こえない非常に静かな部屋でした。 (続く)

2021.10.17

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その47)

ケント大学は丘の上にある広々とした、見晴らしの良いキャンパスを持っていました。あのカンタベリー大聖堂も眼下に見下ろすことができます。キャンパスに入って最初に見えてくるのは、ケインズ・カレッジです。イギリスの有名な経済学者ジョン・メイナード・ケインズから名前をとっていますね。左手に見えます。学生組合のあるロータリーまで来ると、今度は右手にエリオット・カレッジが現れます。イギリスの詩人T・S・エリオットから取っています。長詩『荒地』などが評価され1948年にノーベル文学賞を取っていますが、ミュージカル『キャッツ』の元詩である猫の詩「ポッサムおじさんの猫と付き合う法」のほうが有名かも。ロータリーからは車道ではなく、歩道に入ります。次に見えてくるのは、左手の図書館と右手のラザフォード・カレッジ。アーネスト・ラザフォードというイギリスで活躍したニュージーランド生まれの物理学者・化学者の名前を冠しています。「原子物理学の父」と呼ばれ、1908年にノーベル化学賞を受賞。そして左手に各種手続きや登録などの事務を行う管理棟があり、一番奥にあるのが、私が入寮することになっているダーウィン・カレッジです。当然、1859年に『種の起源』を表したイギリスの自然科学者チャールズ・ダーウィンから名前を取りました。ロータリーからダーウィン・カレッジまでは500メートルほどでしょうか。それぞれのカレッジには、各種教室や食堂、それに教授たちのオフィスや学生たちの居住区(学生寮)があります。ようやくダーウィン・カレッジまでやってきました。既に受け入れ態勢は整っているようでした。早速、カレッジの事務所で入寮手続きをします。事前に郵送してあった旅行カバンを受け取って、簡単な説明を受けて、カギをもらって、自分の部屋を探します。事前に静かな部屋がいいというリクエストを送ってありましたから、二階の奥のほうの閑静なブロックに私の部屋がありました。荷物を置いて、一休み。小さなシングルベッドと勉強机と椅子、書棚、洋服ダンス、それに洗面所が部屋についています。1ブロックに3部屋あり、トイレやバスは3部屋共有ということになるようです。午後2時ごろになっていたと思います。元気であれば、キャンパス中を歩き回って探検するところです。しかし、緊張からの解放感や安堵感、そして10日間にわたるスコットランドの旅の疲れがどっと出てきます。ベッドに転がったかと思うと、すぐに深い眠りに落ちてしまいました。(続く)

2021.10.16

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その46)

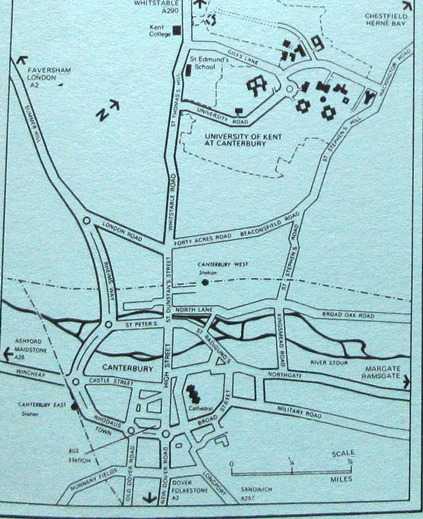

地下鉄を乗り継いで、カンタベリー行きが出ているチャーリング・クロス駅へと向かいます。英国の鉄道は、行き先によってロンドンの駅が違ってきます。日本の場合も東京駅、上野駅、新宿駅等によって異なりますが、イギリスの場合はそれがかなり細分化されているのですね。主な駅は7つあります。 ボーンマスやイーストボーンといった南西部に行くならウォータールー駅、南のブライトンならヴィクトリア駅、エクセターやバース、ブリストル、オックスフォードといった西方面へはパディントン駅、シュルーズベリーやウェールズのホーリーヘッドなどの北西方面は私が一泊したヒューストン駅、ケンブリッジやイプスウィッチなど北東方面はリヴァプール・ストリート駅、エディンバラへはキングスクロス駅、そして今回乗る南東方面に向かうためのチャーリング・クロス駅です。 カンタベリーを訪れるのは初めてでした。大学もどこにあるのか知りません。でも、スコットランドを旅行中にユースホステルで一緒になった人から「丘の上にある、見晴らしのいい大学だよ」という話は聞いておりました。つまり町に着いたら、丘を目指せばいいわけですね。 ロンドンから電車に揺られること約1時間40分。カンタベリーの駅に到着します。おそらく正午を越えたころだったと思います。そこからは地図を頼りに丘の上にあるという大学を探します。その時頼りにした地図がこちら。 カンタベリー西駅から北西に向かえば、キャンパスに着くようです。ちなみにこの地図は、ケント大学の入学綱要に掲載されていた地図です。で、こちらがその入学案内綱要のカバーです。 英詩の父と称される14世紀のイギリスの詩人チョーサーが書いた『カンタベリー物語』のイラストを使ったカバーです。カンタベリー大聖堂に参詣する巡礼者たちの24編の物語から成る『カンタベリー物語』は、中世イギリス文学の最高傑作のひとつに挙げられています。 さて、地図に描かれたとおりに、ウィツタブル通りをテクテクと登って行くと、「聖トマスの丘」にでます。そこを右折して大学通りに出れば、あとは一本道。駅から約1・6キロ、20分ほどで大学のキャンパスに到着しました。(続く)

2021.10.15

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その45)

「寝床」は硬い石のようなフロアですから、寝心地がいいとはとても言えません。 たくさん着込んで、眠りにつきます。 緊張しているせいもあり、睡眠も断続的でしたが、とりあえず頭と体を休めることはできました。 心強かったのは、周りには何人も私のようなバックパッカーがいたことです。 皆それぞれに、くつろいでいるように思われました。 ほとんど大の字になって寝ている人もおりました。 カップルの若いハイカーもいます。 皆、ロンドンの「正規の旅行」から溢れた人たちです。 私もその仲間入り。ジュリーにはそのことを言えなかったですけどね。 朝6時になったころでしょうか。 何度か目覚めた後、外を見たら空が白んできておりました。 朝7時になると、お店も開き始めます。 9月24日が始動しました。 私がケント大学に入寮する日です。 駅のカフェで朝食を取り、私も活動を開始します。 食べ物をとると、体が温かくなり、元気になってきます。 後になってから、私が一晩お世話になったユーストン駅は1968年にできた新駅舎であったことを知ります。 道理で綺麗だったわけです。 ただしその新駅舎は、機能を重視した新時代を象徴するデザインにされたため、古典主義的な装飾は排除されました。 その新しいデザインの評判は散々でした。 「ロンドンにおける最も醜悪な箱」と称されたほど。 確かに歴史的建造物の保存という点では、旧駅舎のほうが良かったのでしょうね。 キングスクロス駅も歴史的重みを感じる駅でした。 でも、実際に「宿泊施設」として利用させてもらった当時の私にとっては、綺麗で清潔な、居心地・寝心地の良い楽園のようなところでした。 「歴史的建造物の駅」には、長年にわたり積もった歴史と共に、汚れや埃も積もっていますからね。悪臭がすることもあるし、べとべとした残留思念が残っていたりもします。 ゆっくり休みたければ、やはり新しい駅舎をお勧めします。 駅で朝食をとった後、私はそのままケント大学のあるカンタベリーに向かうことにしました。 (続く)

2021.10.14

コメント(0)

-

書籍カバー一覧

本日、『日本の呪術大全』が発売となりました。それを記念して、これまで私が携わった書籍のカバーの一覧をご紹介いたします。見ずらいと思いますが、私が書いた本に関しては出版された順番に1から31までの番号が振られています。

2021.10.13

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その44)

駅の食堂では多分温かいスープと何かを食べたと思います。 朝早くからずっと移動の連続で、食事をする暇もなかったのですが、ようやくゆっくりとくつろげます。五臓六腑に温かさが染みわたって行きます。 食べたらかなり元気になりました。 夕食を取った後は、小さいパブのようなところで紅茶をもらいます。 午後9時半ごろになっていたでしょうか。 これから宿屋を探すのも面倒だなと思い始めます。 それにお金もそれほど持っていませんでした。 新学期を前に節約する必要もあります。 そのままお店に居座って、できるだけのんびりできないかなと思っていたら、お店の人が店じまいを始めてしまいました。 キングスクロス駅は午後10時ごろには店が閉まってしまうんですね。 そもそもキングスクロス駅はそれほど綺麗ではありません。薄暗くて、駅の中にはくつろげるような場所も全く見当たりませんでした。 そして駅自体が午後11時ごろには、事実上閉鎖されてしまいます。 どこか開いている場所がないかと思案していると、隣のユーストン駅なら開いているのではないかという情報を聞き込みます。 キングスクロス駅を半ば追い出されるようにして、ユーストン駅に向かいました。 キングスクロス駅とユーストン駅は、1ブロックしか離れていません。歩いて五分ほどです。 明るい大通りを歩いて辿り着いたユーストン駅は、明るくて広くて、バックパッカーには天国のような場所でした。 フロアーのあちらこちらで既に多くのバックパッカーが寝そべったりしてくつろいでいます。ここなら安心です。 まるで何千年ぶりかで安住の地を見つけた流浪の民の心地でした。 「朝までここで過ごそう」と、私は10日間の旅に使った車輪付きの旅行鞄を枕にして、駅の床の上で束の間の眠りにつきました。(続く)

2021.10.13

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その43)

目を覚まして外を見ると、もうどっぷりと日が暮れておりました。一体、いま何時になったのだろうと時計を見ると、何と午後8時になろうとしていました。また、30分以上、電車が遅れたようです。窓の外には、ロンドン近郊の風景が広がっていました。既に日没時間は過ぎており、夜の帳が下りて、辛うじて西の地平線に薄明が残るだけとなっていました。電車は静かにロンドンのキングスクロス駅に到着します。 これからイプスウィッチに行くと、確実に午後10時を過ぎてしまいます。とにかくジュリーには電話をして、事情を説明しなければいけません。公衆電話から電話を掛けます。電話がつながり、ジュリーと話をします。彼女は当然、なぜエディンバラで電話をくれなかったのかと私を問いただします。私はインヴァネスからの電車が遅れ、エディンバラ駅の乗り継ぎでは走らなければならなかったことなど、電話できなかった理由を説明します。ジュリーは一応納得してくれました。そして話し合った末、会うのは今回は諦めて、また次の機会とすることになりました。でもご安心ください。ちゃんと「次の機会」はありました。と言っても、それから10カ月以上経った1981年7月30日のことです。その日のことはよく覚えています。ロンドンのセント・ポール大寺院でダイアナとチャールズ皇太子の結婚式があった翌日だったからです。その日は、一か月にわたるアイルランド旅行からロンドンに戻ってきて、セント・ポール大寺院の前を歩いて、イプスウィッチ行きの電車が出るリヴァプール・ストリート駅に向かいました。大寺院の前の広場は、前日の世紀の大式典がまるで嘘のように、静まり返っておりました。まさに大騒ぎの夢の跡。その日、初めて、イプスウィッチの駅でジュリーに会うことができました。彼女と彼女のご両親に会えて本当によかったです。その日の話はまた後日、このブログで紹介いたしましょう。さて、電話の最後に彼女は「泊まる場所はあるのか」と心配してくれたので、私は「何とかなると思う」と答えます。私は謝意を伝えて、今後も連絡を取ることを約束して電話を終えました。でも、本当のことを言うと、その晩ロンドンで泊まれる宛てなど全くありませんでした。ユースホステルも近くにはありません。それよりもお腹が空いて、宿を探す気力が湧きません。そこで駅のレストランに駆け込んで、まず夕食を取ることにしました。(続く)

2021.10.12

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その42)

エディンバラ駅には、おそらく50分くらい遅れて到着したと思われます。そこで、私はその日のうちにイプスウィッチに行くのを半ばあきらめて、その旨をジュリーに電話しようと考えていました。 その時です。 私と一緒に電車を降りた人たちが、急に走り出したんですね。 近くの人に聞くと、ロンドン行きの電車もアラプールからの電車が遅れたことに合わせて出発を後らせてエディンバラ駅で待機しているとのこと。 「えっ、もしかしたらそれに間に合えば、ロンドンにほぼ予定通りに到着できるかもしれない」という思いが頭に浮かびます。 ジュリーに電話すべきか、皆と一緒に走ってロンドン行きの電車に飛び乗るか――二者択一を迫られます。私の頭には、この一本を逃すとまた一時間以上待たされるのではないかという懸念と不安がよぎります。ジュリーに電話していたら、まさにそうなってしまいます。そう、結局私は、ジュリーに電話せずに、皆と一緒に走ってロンドン行きの電車に飛び乗ったわけです。我々を待ってくれていたというロンドン行きの電車には、辛うじて間に合いました。息を切らした私たちを載せたその列車は、また何事もなかったかのように動き始めます。電話をかけることはできませんでしたが、とりあえずロンドンには着けるわけです。「ロンドンに着いたら電話しよう」—―。ホッと一息付けたこともあり、車窓からぼんやりと外を見ていた私はいつの間にか眠り込んでいました。(続く)

2021.10.11

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その41)

ユースホステルで調べたら、アラプールからインヴァネスまではバスで1時間20分ほど。インヴァネスからエディンバラは電車で約3時間半かかります。そしてエディンバラからロンドンまでは約4時間半です。ロンドンからジュリーの家があるイプスウィッチまでは電車で1時間強ほどです。逆算すると、ロンドンには午後6時ごろまでに着いていれば、なんとかイプスウィッチに辿り着ける計算になります。エディンバラには午後1時半には到着しないといけません。ところがアラプール発のバスの時刻表を調べると、早いバスでも9時台にしかありません。これではどう考えても、午後6時どころか午後8時までにロンドンに着くのも無理です。半ばあきらめていると、同じユースホステルに泊まっていた欧州から来た20代とみられる男性がちょうどインヴァネスに行く予定なので、そこまで車で送ってくれると言います。午前8時半には出発するというので、時刻表を見ると、インヴァネス発9時40分発の電車に乗れるかもしれません。そうすれば、エディンバラ発午後2時かその前のロンドン行きの電車に乗れそうです。希望が見えてきました。翌23日朝。朝食を軽く済ませて、外で昨日約束してくれた男性を待っていると、そこへ何とクリスティーヌが見送りに来てくれました。ちゃんと足が確保できたかどうか心配だったので、見に来てくれたそうです。ユースホステルで出会った男性が車でインヴァネスまで送ってくれることになったと話すと、「今度もまたラッキーね」と言って笑っていました。自分でも本当にラッキーだったと思っています。クリスティーヌに再度お礼と別れを告げて、インヴァネスに向けて出発します。インヴァネスまではバスでは1時間20分かかるかもしれませんが、車では1時間ほどで着きます。車で送ってくれた男性のお陰で、予定通りインヴァネス午前9時40分発のエディンバラ行きに乗ることが出来ました。予定では午後1時20分にはエディンバラです。そう予定では・・・。予定では午後2時発のロンドン行きに乗るつもりだったのです。エディンバラ駅でも40分の乗り継ぎ時間があるので、十分にジュリーに電話できるはずでした。しかしながら、そううまくは行かなかったんですね。いつものように、エディンバラ行きの電車は大幅に遅れます。どんなに頑張っても、午後2時発のロンドン行きには乗れそうもありません。思えば、北の港サーソー行きの電車には、大幅に遅れたおかげで乗れたのでした。今度はそうは行きませんね。エディンバラ駅には定刻よりもかなり遅れて到着しました。(続く)

2021.10.10

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その40)

電話をかけなければならない相手は、英国サッフォーク州イプスウィッチに住んでいたジュリーでした。私が中学のころから文通をしている、私と同い年のペンフレンドです。英語の先生が英語の勉強になるからと、紹介してくれました。高校生になってからは部活や勉強が大変になり、筆不精になってしまいましたが、最初のころは多大な時間をかけて、一所懸命に英文レターを書いておりました。今は英文の手紙などスラスラ書けますが、当時は本当に苦労しました。彼女は単科大学を出て、既に社会人として働いていました。実はこの旅に出る直前の手紙のやり取りで、23日までに私がジュリーに電話して、大学が始まる前に会うことができるかどうか確認することになっていたんですね。確か大学への入寮が24日で、25日からオリエンテーションが始まることになっていました。この日は22日でしたから、23日にロンドンに早く着けば、23~24日の間にジュリーと会えるかもしれなかったわけです。英語の電話には不慣れなこともあり緊張しましたが、ジュリーに電話します。ジュリーの父親が電話口に出てきたので、事情を説明。ジュリーに代わってもらいます。会ったことがなかったので、ジュリーの声を聴くのも初めてでした。ジュリーには、スコットランドのアラプールに来ていることや、もしかしたら23日に会えるかもしれないことを伝えます。ただし、交通事情もあるので、明日エディンバラの駅から電話するので、それで会えるかどうか決めましょうということになりました。その計画は万全だと思われました。夕方の早い時間にロンドンに着けば、余裕で明るいうちにイプスウィッチに着けるはずですからね。その見極めはエディンバラでつければいいわけです。だけど、まさかあんなことになるとは、そのときは予想もしておりませんでした。(続く)

2021.10.09

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その39)

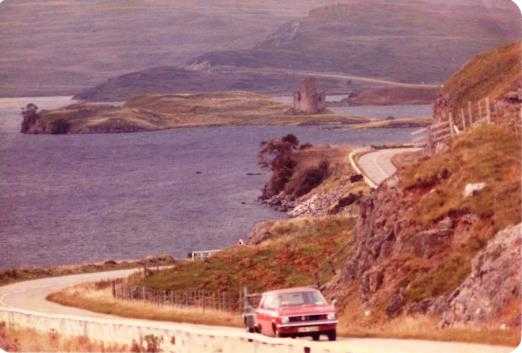

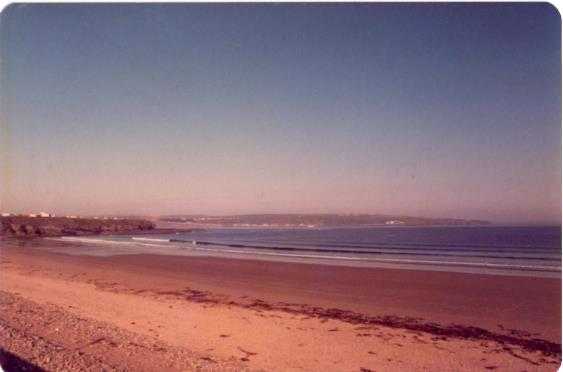

本当にクリスティーヌとは、寄り道をして写真を撮りながら、ハイランドの北西部のあちらこちらを走り回りました。その日は、アシント湖の西にある静かな港町ロッキンヴァー(ロッヒンヴァーと発音する人もいる)に宿泊。翌9月22日、旅の9日目も同様に、クリスティーヌの運転でほとんど人が行かないような細い田舎道を海岸線に沿ってゆっくりと南下してゆきました。何といっても、旅の9日目ということは、翌日にはロンドンに戻らなければいけません。でも、この日の宿泊予定地である大きな港町アラプールからでしたら、何とかエディンバラに出て、ロンドンに辿り着けそうです。まあ、そんなことはほとんど気にせずに、北西海岸のドライブを満喫いたしました。ラッキーだったのは、クリスティーヌと過ごした三日間は、この地方では珍しくほとんど快晴だったことです。詳細な地図でないと出ていないような小さな道を行き、だれもいない海岸の景色を堪能しました。そのときの写真と思われるモノをいくつか紹介しておきましょう。上の写真はおそらくロッキンヴァ―の夕日です。次の写真も北西海岸のどこかです。どこかの入り江。次はどこかの湖ですね。どこの場所だったか特定することはできませんでした。どこをどう通ったのかは必ずしも定かではありませんが、その日の夕方、無事にヘブリディーズ諸島のルイス島へのフェリーの発着港でもあるアラプールに到着しました。私はユースホステルに、クリスティーヌはB&Bに泊まります。実はこの三日間の旅行中、クリスティーヌが時々サンドイッチを作ってくれて、海岸でピクニックをしたりしておりました。そこでこの日はそれまでのお礼ということで、アラプールのパブで、今度は私がクリスティーヌにご馳走します。と言っても、私は貧乏学生の身ですから、豪勢な食事をおごることはできませんでしたが、ささやかな打ち上げとなりました。本当に楽しかったです。ありがとうございました。パブで夕食後、改めてクリスティーヌにお礼を言って、別れます。でも、私にとっては、それからが大変だったんですね。明日の予定を決めなくてはなりません。まずその日のうちに電話をかけなければいけない人がおりました。そのいきさつについては、次回お話しいたしましょう。(続く)

2021.10.08

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その38)

サーモンが飛び跳ねるシンの滝を訪れた後、私たちは進路を北西に取り、A837号線を進みます。シンの滝は東海岸に近いですが、再び西海岸を目指したわけですね。この道も途中からところどころ一車線となる狭い道となります。つまり対向車が見えたら、近くの待機場で車を停めてすれ違う単複車線の道路です。A838号線に比べたら湖の少ない峡谷の道なのですが、西海岸に出る手前にアシント湖という比較的大きな湖に出ます。その湖上に浮かぶように建つお城が実に風情のある景色なんですね。早速車を停めて撮影します。それがこちらの写真。これがアシント湖で、奥にあるお城がアードヴレック城です。1590年に建てられたお城で、今はご覧のように廃墟となっています。その時は全く知らなかったのですが、後から調べたら、私が泊まったお城のユースホステル「カービスデイル」とも非常に因縁のあるお城でした。というのも、1650年のカービスデイルの戦いに敗れた王党派のモントローズ公(ジェームズ・グラハム)は、この地まで這う這うの体で逃れてきて、アードヴレック城の城主ニール・マックレオドを頼って保護を求めたんですね。しかしモントローズ公は逆にこの城に幽閉されて、敵側に引き渡され、処刑されたそうです。何という因縁!さらに、もちろん当時は知る由もなかったのですが、私の過去生においても、どうやらスコットランド西海岸のマックレオド(マクラウドとも書く)家と因縁があったことが、後年スカイ島のダンベガン城を訪れたときにわかります。その件は、またいつか機会があったときにお話しいたしましょう。(続く)

2021.10.07

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その37)

A838号線をラックスフォードブリッジまで南下すると、そのまま海岸線を進むA894号線との三叉路にでますが、私たちはそのままA838号線を進路を南東に向けて走りました。この道は山に囲まれた湖に沿って進む道で、狭くアップダウンも激しい道です。起伏の多い地形のせいか、コブのような地点がところどころにあり、コブの頂点に来ないと次の道がどちらに進んでいるかわからないという場所もありました。もちろん真直ぐな道もありましたが、どちらかというと、まるでジェットコースターのような道です。で、この曲がりくねった道がどこまで続いているかと言うと、レアグという町です。何か聞いたことがあるなと思ったので調べたら、あのお城のユースホステル「カービスデイル城」があったすぐそばです。 レアグを過ぎると、フォールズ・オブ・シン(シンの滝)という標識があります。カービスデイル城に宿泊したとき、私が道を間違えてたどり着けなかった滝ですね。クリスティーヌは目ざとく、その標識を見つけ、「行ってみましょう」と言います。奇しくも、「あのとき行けなかった滝」に行けることになりました。こちらがその「シンの滝」です。滝と言っても、「急流となる段差がたくさんある場所」という感じですね。近くで見ると、この急流の川をサケが何匹も跳ねて川登りをしておりました。そのサケのジャンプを撮影しようと、何枚かシャッターを押します。その時の写真です。後で現像したら、ちゃんと写っておりました。左上の影がそうです。拡大するとこうなります。「シンの滝」で「サーモン・リープ(サケの跳躍)」の写真を撮るという4日前のミッションが、これで無事完了いたしました。(続く)

2021.10.06

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その36)

渡し舟の発着場の後、クリスティーヌとはハイランド北西部のいろいろな場所を訪れました。そのとき私が使っていた地図が段ボールの資料入れの中から出てきたので、それを紹介しましょう。40年以上前に購入した地図で使い古されていますが、保存状態は良好です。上に60ペンスと書いてありますから、300円くらいでした。中を開けると・・・史跡や景色の良い場所には、赤いインクでシンボルが描かれているツーリストのための、優れものの地図です。いつ、どこを通ったかがちゃんと書かれているから、当時をより鮮明に思い出すことができます。それによると、ダーネスに泊まった七泊目は9月20日であったと書かれています。私が思っていたよりも遅い時期にスコットランドを旅していました。しかもこの地図には、景色が素晴らしかったところにはちゃんと自分でマークしてありました。普通の人が行かないような、本当に細い田舎道なども訪れた印がつけられています。そのいくつかを写真で紹介しましょう。本当に透き通った、綺麗な海ですね。こちらは山の形と空が見事です。」次はハイランドの湖水地方ともいうべき場所です。こうしてゆっくりと、景色を楽しみながらハイランド地方を南下してゆきました。(続く)

2021.10.05

コメント(0)

-

新刊『日本の呪術大全』の見本が完成

新刊本『日本の呪術大全』が出来上がったそうです。見本は明日(5日)に送られてきます。配本は11日で、書店に出回るのは13日ごろだとのことでした。今日は遅くなったので、スコットランド旅行の話はまた明日。

2021.10.04

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その35)

もうずいぶん昔の話なので、ダーネスのユースホステルに泊まったその日、夕飯に何を食べたのか覚えていません。町のどこか開いている食料品店で何か買って食べたのかもしれません。いずれにしても、ユースホステルには台所がありますから、そこで何か作って食べたような気がします。さて、翌日。旅の八日目ですね。残すところあと、二泊三日です。クリスティーヌも北の果てまで来たからには後は南下するしかないはずです。どこまで行く予定なのかわかりませんが、行けるところまで乗せて行ってもらうことにしました。待ち合わせ場所で、クリスティーヌを待ちます。9月ともなると、夜は結構寒くなります。クリスティーヌは防寒具を身にまとって、現れました。泊まったキャンプ場の隣にいたイギリス人夫婦に温かいお茶をご馳走になったと言っておりました。再び、二人でハイランド地方のドライブの旅が始まります。クリスティーヌの今回の旅は、近い将来、母親を連れて車でスコットランドを旅する事前調査が目的でもありました。だから、できる限りいろいろな場所を見ておく必要があるのだと言っておりました。私にとっても願ったり叶ったりです。この日、最初に訪問した場所は、ダーネスの郊外にあるカイル・オブ・ダーネスという入り江のそばにある渡し船の発着場です。クリスティーヌが「渡し船」の標識を見つけたので、寄ってみました。そこはラス岬というスコットランド本土の最北西端にある岬に行くための渡し船が出ている発着場でした。道がないので車ではそこに行くことができず、車をそこに置いて、渡し船に乗らなければなりません。残念ながらその日は渡し船の時間が合わなかったため、ラス岬の探索は断念しました。そのときラス岬の訪問を断念したことは、その後長い間、ほとんど忘れておりました。ところが、それから30年以上が経って、スコットランドを旅行しているときに、ナショナルトラストの人との会話の中で、ハイランドでは渡し舟を使わないと行けないラス岬が一番好きだという話を聞いて、ラス岬のことを急に思い出しました。その会話がきっかけとなって、その翌年か翌々年の2017年、ラス岬に行ってきました。車を渡し船の発着場に駐車して、小さな15人乗りくらいのボートで入り江の対岸に向かいます。そして向こう岸では、オンボロの小型バスに乗って、長い道のりをバスに揺られてラス岬に向かうわけです。ライチョウが道ばたにいるなど、自然豊かな場所で、アザラシが砂浜で寝そべる光景など素晴らしい景色を堪能しました。そのときのアザラシの写真がこちらですね。手前の白っぽい砂浜に見える点がアザラシです。こちらは緑の中に身を隠している羊。滅多に人が来ないので、興味深くこちらを見ていました。クリスティーヌも後年、母親と一緒にラス岬観光を楽しんだかもしれませんね。(続く)

2021.10.03

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その34)

スム―洞窟は、高さ約15メートル、幅約40メートルの大きな洞窟です。新石器時代から石器時代、ヴィキングの時代にかけて人の暮らした跡があり、動物の骨や魚の骨、貝などのほか簡単な道具類が見つかっているそうです。洞窟の奥からは地下水が湧き出ており、そのまま川となって海に流れ込んでいます。当時は全く整備されておらず、入り口から中を覗き込んでも暗くて、水の流れる音が聞こえるだけでした。洞窟を見学した後、ダーネスに向かいましたが、実はダーネスのユースホステルはスム―洞窟の駐車場から100メートルくらいしか離れていないところにありました。クリスティーヌはそこまで車で送ってくれました。あちらこちらの美しい場所に連れて行ってくれたうえで、宿屋のまん前まで乗せてくれたわけですから、至れり尽くせりです。お礼を言って車を降りようとしたら、彼女が「急いでいないのなら、明日も車に乗せてあげる」と言ってくれます。一応、私のことを危険人物ではないと認めてくれたのでしょう。私には断る理由など全くありません。旅も一人よりも二人のほうが楽しいですものね。彼女はすぐそばのオート・キャンプ場で宿泊するとのこと。翌日は午前9時半ごろ、そのキャンプ場で待ち合わせすることにして、別れました。(続く)

2021.10.03

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その33)

スコットランド本土の北の海岸線は、本当に美しい景色の次から次へと現れます。海も透き通るような群青、コバルト、水色のグラデーションで、晴れたら本当に綺麗です。地形も起伏にも富んでおり、飽きることがありません。トングを通過して、陸地の奥まで入り込んだ二つの入り江を越え、目的地のダーネスのそばまで来たとき、Smoo Cave(スム―洞窟)という標識を見つけます。早速、車を停めて見に行きます。これがスム―洞窟の全体像です。大きな洞窟の中を川が流れています。(続く)

2021.10.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1