2021年09月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その32)

クリスティーヌのおかげで、ダーネスまでの足の心配はまったくなくなりました。さらに良かったことは、彼女がのんびりと景色を楽しみながら旅をしていたことです。そして私と同じように、美しい景色を撮影するのが趣味の女性でした。綺麗な景色が視界に入ってくるたびに、クリスティーヌは車を道端や駐車スペースに停めて、写真撮影タイムを作ってくれました。そのときの写真がこちらです。おそらくベティ・ヒルの辺りの海岸線だと思います。この日はハイランド地方では珍しく、晴れ渡っておりました。時々車を駐車して、海岸まで歩いてゆきます。クリスティーヌに撮ってもらった写真ですね。写っている影が彼女です。美しい海岸線が続きます。私たちは海岸線に沿うようにして、A836号線をゆっくりと西へと進みました。(続く)

2021.09.30

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その31)

私を拾ってくれた女性は、当時の西ドイツの首都ボンから独りで自家用車に乗ってイギリス旅行をしていたクリスティーヌという方でした。当然年齢を尋ねることはしませんでしたが、会話した内容から推測すると、私よりも少しだけ年齢が上の、社会人になって3~5年は経っている20代半ばくらいの感じがしました。ボンと言えば、政治の中心地です。しきりに「ボス(上司)にお土産を買っていかなくちゃ」と言っていましたから、どこかの政治関係の事務所で働いていたのかもしれません。もちろん、プライベートなことはこちらからは積極的には聞きませんでした。私の方は聞かれたことには何でも答えました。そもそも日本人がスコットランドの北の外れを旅していること自体が珍しいことですから、しきりに私の素性を尋ねます。それはそうですよね。見ず知らずの人を車に乗せるということは、ある種、危険なことでもあります。素性を知りたくなります。私は丁寧に、イギリスの大学に留学しに来ていることや、学期が始まる前の10日間を使ってスコットランドを旅していることなどを説明します。さらにユースホステルのことを聞かれたので、私の持っている地図で示しながらトングとダーネスにあるので、そのどちらかまで乗せてくれないかと頼みます。するとクリスティーヌは「私も今日はダーネスで泊まろうと思っていたので、急いでいるのでなければ、そこまで送ってあげる」と言ってくれます。渡りに船とはこのことですね。ダーネスまで送ってくれるということは、この日はもう何時間も歩く必要もなければ車を待つ必要がないということです。のんびりドライブを楽しめます。私は大いに感謝して、ハイランド地方の景色をクリスティーヌと一緒に楽しむことにしました。ところで、私は1980年夏から始まる一年の間に、三度女性の方に車に乗せてもらったことがあります。二回目は南仏のフォルカルキエで地元のフランス人。もう一回はリヒテンシュタインなのですが、そこで車に乗せてくれた人もドイツ人で名前はクリスティーヌでした。ちょっとシンクロめいていますね。(続く)

2021.09.29

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その30)

昨日のヒッチハイクのコツの3番目に書いた「心を開放する」というテクニックは、その後の人生でも非常に役に立ちました。抽象的すぎるかもしれないので、どうするかをもっと具体的に説明します。最初から心の周りに壁を作って、間口を狭くするのではなく、その壁をなるべく取り払って間口を大きくすればいいのです。ただあるがままのすべてを受け入れる、という感じでしょうか。こだわっているモノや、執着、焦り、貪欲さなどを捨て去ります。ですから「どうせ誰も止まってくれない」などとは夢にも思いません。止まってくれたらもちろんうれしいですが、「止まってくれなくても、止まってくれても、どちらでもOK」という気持ちになります。するとどういうわけか、自分の意識が拡大してドライバーにもその気持ちが伝わるんですね。このテクニックは、今から思うとほとんど呪術に近いです。その呪術で思い出しましたが、来月発売予定の『日本の呪術大全』の著者校正が昨日までにほぼ終わりました。10月11日配本で13日ごろから書店に並ぶ予定です。アマゾンを見ると、すでにカバーも公になっています。私は今回も「協力」という形で本づくりに参加しております。「協力」とは何かというと、新聞でいうと「聞き手」のようなものです。具体的に言うと、聞きたいテーマ毎に秋山氏を取材、話を聞いて、それを基に本の構成を考えて、言葉や内容を補ったり削ったりして編集して一冊の本に仕上げる作業です。どちらかというと編集者に近い共著者みたいなものでしょうか。個人的には「聞き手・編集」という言葉のほうが好きなのですが、出版社によって「協力」という言葉になります。今回の秋山氏の呪術の本を編集して、今まで私もずいぶん呪術を使ってきたなとつくづく思いました。いつか書くことになるかもしれませんが、その呪術だけでも一冊の本が書けそうです。呪術の具体的な内容は、本書をお読みくださいね。また話が脱線しました。で、この心を開放するテクニックが、どのように後の人生に役立ったかという話でしたね。何と言っても、新聞記者の取材で大いに役立ちました。記者になって最初はサツ周りをします。サツとはもちろん警察のことです。それまでの人生で、お付き合いしたことのない職種の人たち(警察官)と仲良くならなければならないわけです。ヒッチハイクをやる前の私でしたら、かなり壁を作ってしまったかもしれません。でも、ヒッチハイクをやってからは、心の壁を取り払うと、なんでもスムーズに事が運ぶことが分かったんですね。そして、ヒッチハイクの時とおなじよう状態で警察官に接すると、すぐに仲良くなれてしまうんです。もちろん、私のような人間を嫌う警察官もいたのではないかと思います。でもこちらは、好き嫌いに関係なく、常に心をオープンにして接しました。「布施さんが来るだけで、部屋が明るくなる」と警察官たちに言われるほどオープン・マインドでした。だから初任地の富山支局にいた三年間、警察官の方々とは本当に楽しい時を過ごさせてもらいました。さて、しばらくしてドイツ人訛りの英語を話す女性が車に戻ってきました。そこでもう一度、乗せてくれるのか確認します。彼女は「もちろん、乗せてあげるわ。どこに行くところなの?」と聞きます。私は「別に決まっていないけど、ユースホステルがある場所ならどこでもいいです」と答えます。「OK。ではどうぞ」と彼女が言うので、ヒッチハイクの話し合いが成立。私はいそいそと車に乗り込みました。(続く)

2021.09.28

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その29)

さて、ヒッチハイクのコツです。最初に断っておきますが、当時はスコットランドはヒッチハイクがしやすかったのです。イングランドでもヨーロッパでも田舎に行けば行くほどヒッチハイクが簡単でした。しかし近年は、私がスコットランドを運転していてもヒッチハイカーに会うことはほとんどありません。人が増えて、犯罪も多くなると、ヒッチハイクはいろいろな面で危険です。ハイカーも危ないし、運転手も危険にさらされる可能性があるからです。ですから今は、よほど安全な場所でない限り、ヒッチハイクは勧められないのが実情ですね。それを前提にして、当時のヒッチハイクのコツは次のようなものです。(1)街中ではなく、郊外の行き先がはっきりとわかるような場所まで歩きます(通常、街中から1時間くらい歩きます)。特に大勢のヒッチハイカーがいるときは、その場から離れた遠くで待たないと、いつまで立っても成功しません。タクシーを拾うときに似ていますね。(2)ドライバーが止まりやすい広々とした場所で待ちます。しかも遠くからでもヒッチハイカーがいることがわかる場所がいいです。交差点から30メートルほど離れた場所や、町から外に出る境界の辺りが比較的お勧めです。(3)とにかく自分が怪しい者ではないことを示すために、感じをよくします。自分が危険人物でなく、真摯にただ移動したがっている人間であるとわかるように心がけます。スピ的に言うなら、心を開放します。(4)車が来たら、通り過ぎるドライバーの目を見つめ、アイコンタクトでもテレパシーでも何でも使って、心を通わせます。すると、乗せてくれなくても、「ごめんね。乗せられない」という感じで身振りで知らせてくれます。その時はこちらも、気にかけてくれたことに感謝を表して手を振って答えます。今思い出せるコツは、以上でしょうか。 この最後のドライバーの目を見て”テレパシー”を送るという方法は、私の場合は成功率をかなり上げました。「目は口程に物を言う」というように、人間は大体、目を見れば、悪い人間かどうか判断できるようになっているのかもしれませんね。私は常に悪い人間ではないのだというオーラを出し続けておりました。3回ほどヒッチハイクに成功して、サーソーから西に40キロ(ジョン・オ・グローツから数えると70キロ)ほどスコットランドの北海岸線を移動したときでしょうか。小さな集落に辿り着きました。そのとき、車の気配がしたので振り向くと、乗用車が近づいてきたのでヒッチハイクを意味する親指を上に向ける仕草をしたところ、すぐに止まってくれました。「ありがとう」とお礼を言おうとすると、運転していた若い女性が出てきて、ちょっとドイツなまりのある英語で「今、そこのパブでお手洗いを借りたら戻って来るから、後で乗せてあげるわ。ちょっと待ってて」と言ってくれます。本当はトイレ休憩で止まったのであって、ヒッチハイカーのために止まったのではなかったのかもしれませんが、とにかく乗せてくれるというのだから、ありがたいことです。お礼を言って、車のそばで待っている旨を伝えました。(続く)

2021.09.27

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その28)

実は貧乏旅行をしていると、見知らぬ人と同室となることは時々あります。まあ、ユースホステルも同じようなものですからね。会員制か会員制でないかの違いしかありません。この10カ月後にアイルランドを旅しているときは、口コミで一泊素泊まり500~600円の安宿に、赤ら顔のまさにアイルランド人というような陽気なおじさんと一緒でした。明るい人で、お酒を飲んだ時はよく安宿で眠って家に帰るそうです。今回、同室となったチリから来た方は、ビジネスマンで休暇を取ってスコットランドを旅しているのだとか。20代後半から30代前半くらいの実に真面目そうな方でした。なにか訳アリにも思えましたが、そこはあまり追究せずに、騒ぐことなく静かに過ごしました。翌朝。これが旅の七日目です。朝食を取った後、早々に旅支度を済ませ、チェックアウトします。あと三泊四日しかありませんから、それまではできるだけスコットランドのハイランド地方を回って、10日目にはすくなくともエディンバラに戻ることを決めました。何度も言いますが、そうしないと学期初めのオリエンテーションに出られなくなってしまいますからね。ジョン・オ・グローツの朝は、さわやかで静かでした。もはやいつ来るかもしれない公共交通機関を頼るつもりはありませんでしたから、ヒッチハイクで移動することは前日から決めていました。交通の不便な田舎ならヒッチハイクが十分可能だという感触があったからです。いつものように街中ではなく郊外へと歩いていきます。そして後ろから車がやって来る気配がしたら、ヒッチハイクを試みます。この日も比較的簡単にヒッチハイクに成功します。止まってくれたのは、トラックの運転手でした。どこに行くのかと聞かれたので、ハイランドの西の方に行きたいというと、その人は生憎もう一つの港町サーソー迄しか行かないが、西に行く分岐点迄運んでくれるといいます。トラックに揺られること30分。前々日に電車から降り立ったサーソーの町に到着します。トラックはそこから南下するので、私は運転手にお礼をを言って別れます。街中ではヒッチハイクはまずできませんから、再び郊外に向かって歩きます。郊外まで行くと乗せてくれる人が現れます。ただ、長距離の人は急いでいる人が多いので、だいたい中短距離の、それほど急いでいない人が止まってくれます。そうしてA836号線を隣町から隣町へと、ゆっくりと西へと移動してゆきます。何回目かのヒッチハイクの後に撮影したA836号の風景をご紹介しましょう。上の写真はまだ郊外に出たばかり写真ですね。そのうちに何もないところに出ます。あるのはただ道だけ。このようなところを西へ西へと歩きながら、ヒッチハイクしていったわけです。どこまでも続く道と空。まさにそれしかありません。この日は天気が良かったことがわかりますね。暇だったからでしょうか、ヒッチハイクをしている感じの写真も撮影していました。撮影日は不明です。多分、いつものように自動シャッターで撮影しています。車から見ると、変なアジア人がヒッチハイクしているなと思って、警戒したり、つい興味を持って止まったりしてくれるわけです。そして、段々とコツがわかってきます。次回はそのヒッチハイクの「コツ」について明かしましょう。(続く)

2021.09.26

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その27)

半日ツアーからカークウォールに戻って来た後、フェリーの出港時間までかなり余裕がありましたから、おそらくカークウォールの街中をぶらぶらと歩いたり、食事をしたり、食料の買い出しをしたりしたのではないかと思います。スコットランド本土に戻る船は、午後5時半ごろバーウィックを出港する予定ですから、逆算すると送迎バスが来るのは、午後4時か4時半であったと思います。詳細は覚えていませんが、とにかく予定通り送迎バスに乗ってバーウィック港に到着。ほぼ定刻通りフェリーに乗ってジョン・オ・グローツの港を目指しました。来るときはあれほど荒れていた北の海は、まるでの昨日の荒波が嘘だったように静かです。ほとんど大きく揺れることもなく、対岸の港に辿り着きました。それはそれでよかったのですが、問題はまだありました。港に着いたのは午後6時を過ぎていましたから、その日の宿を探さなければならないんですね。車を持っている人や、予定をきっちりと立てて来ている旅行者は、それぞれの交通手段を使って次の目的地へと三々五々に散っていきましたが、私のように行き当たりばったりで旅をしている旅行者は宿探しが急務です。9月といえば、段々と日が暮れるのが早くなってきています。明るいうちに眠る所を探さなければなりません。地元の人か誰かに聞いたら、坂を15分ほど登った高台にいくつかB&Bがあるとのこと。そこに向かって歩いてゆくことにしました。周りを見ると、私のように宿が決まっていない人が7、8人いて、その人たちと一緒に宿探しが始まりました。もう午後7時くらいになっていたのでしょうか。辺りはかなり薄暗くなってきていました。夏の間は午後10時くらいまで明るかったのが、懐かしいです。高台にはB&Bが3軒ほどありました。「空き室あり」と書かれているB&Bに泊まれるかどうか、訪ね歩きます。結局、そのとき一緒に歩いていた全員が泊まれることになったのですが、相部屋にならないと部屋が足りないことがわかります。私はたまたま隣にいたスーツを着た紳士に相部屋でもいいですか、と尋ねると、「まったく構わない」という返事が返ってきます。私の格好はほとんどバックパッカーで、向こうはスーツ姿の紳士ですから、ちょっと気が引けましたが、そのようなことに構ってもいられません。空き室があっただけでもラッキーです。ツインルームをその人とシェアすることになりました。(続く)

2021.09.25

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その26)

リング・オブ・ブロガーを見学した後、私たち一行が向かったのは、そこから約9キロ北西に向かった海岸のそばにあるスカラ・ブレイという遺跡でした。5000年前の石器時代の住居跡で、メイズ・ハウやリング・オブ・ブロガーを造った人たちが住んでいた居住区ではないかと考えられています。1850年冬の大嵐が通り過ぎた後、強風で飛ばされた砂の下からその姿を現しました。保存状態は極めてよく、6つの住居跡や工房などが見つかっています。私が見た印象でも、5000年前の石造りの住居というより中世のヨーロッパの住居跡のように見えました。その時撮影した写真です。収納スペースや台所のような場所があって、洗練されています。右下の二段になっている石棚も目を引きますね。暖炉のそばの飾り棚のようにも見えます。ゴミの集積所のような場所も見つかっています。この日は、雨は降っていませんが、ずっと曇りだったようです。見学者の恰好を見ると、結構寒そうですね。海からの風が吹きすさぶ海岸線にありました。これで半日ツアーもおしまいです。再びツアーバスに乗り込んで、カークウォールへと戻りました。(続く)

2021.09.24

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その25)

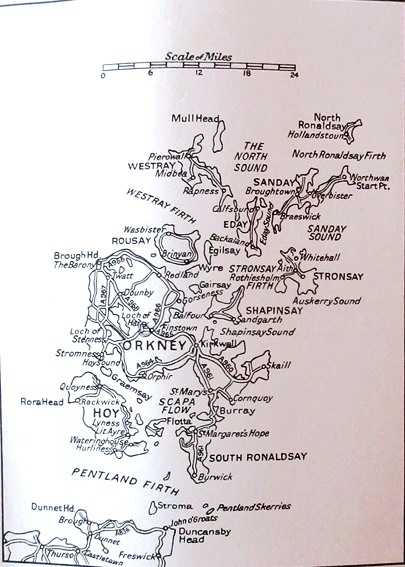

上の写真は25ペンスのガイドブックに記されたオークニー諸島を示した地図です。写真左下に見える陸地がスコットランド本土で、本土右の先端部分にジョン・オ・グローツ港があり、対岸にバーウィック港、カークウォールは中央左下のORKNEYという文字の「Y」の右辺りにあります。ORKNEYの「O」の左上辺りがステンネス湖がある場所です。私の記憶では、メイズ・ハウの次にツアーバスが止まったのは、ステンネス湖のほとりにあるリング・オブ・ブロガーという巨大なストーンサークルです。これも5000年以上前に建造された巨石遺構。私が今生で初めて触れたストーンサークルで、直径103・6メートルは、イギリスでエイヴベリーやスタントン・ドリューに次ぐ三番目に大きいストーンサークルです。その時の写真がこちら。後ろに見えているのが、リング・オブ・ブロガーですね。今でこそ、これ以上の劣化や浸食を防ぐため保護冊が設けられていますが、当時はどこでもずけずけと入って好き勝手に巨石に触れることができました。このような北のはずれに来るような観光客も、今ほど多くはありませんでした。ワイワイガヤガヤと、皆で誰がなぜこの巨大なストーンサークルを造ったのかを議論しながらリングを一周したのを覚えています。私は「UFO基地説」を主張、結構受けていました。(続く)

2021.09.23

コメント(0)

-

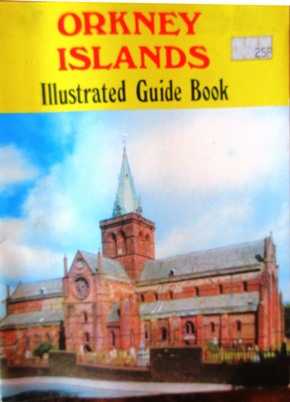

ザ・イヤー・オブ・1980(その24)

このツアーに先立って、私が購入した唯一のガイドブックがこちら。 25ペンスと書いてありますね。1ポンド=500円の計算で、125円です。 当時としては妥当な価格です。 カーバー写真として使われているのは、カークウォールにある聖マグナス寺院です。 このガイドブックには当時(40年以上前)のカークウォールの町の写真が掲載されていますので、ご紹介しましょう。 街並みは今もほとんど変わりません。 でも、当時と今ではファッションや車のデザインがまったく違うことがわかりますね。 ちょっと懐かしくなります。 さて、カークウォールを出てから30~40分ほどバスは西に走ったでしょうか。 広々とした平原のようなところでバスは止まりました。 そして向かったのが、平地にポツンと佇む丘のようなマウンドのある遺跡です。 これが約5000年前に造られたとされる通廊付円墳「メイズ・ハウ」です。 日本の円墳に似ていますね。高さ7メートル、直径35メートルあります。 多分、ニュージーランドの女性か誰かに撮影してもらったのだと思います。 円墳の中にも入れます。 中が狭いので、人数制限で二つのグループにわけたかもしれませんが、9メートルも続く長くて狭い通路をくぐるように入ってゆきます。 通路を通り抜けた先にある石室は意外と広いのでびっくりしました。 冬至の日の夕日が入り口から入り、通路に沿って光が伸びて行き、石室の奥の壁を照らすのだそうです。 ガイドの人の英語は、かなりアクセントや抑揚が違うので理解するのに苦労しましたが、後々(12世紀ごろ)になってこの地を支配したバイキングのルーン文字の落書きも、石室のあちこちに刻まれているとのことでした。 内容は「西の海で俺ほどルーン文字がうまい者はいない」とか「宝は既に運び出されていた」とか「美しい未亡人インギビョルク」といった落書きだそうです。 それがもし私の仕業だったとしたら、ごめんなさい。 でも今となっては、貴重な落書きとして、歴史価値はあるようです。 私たち一行は、再びバスに乗り込んで、そこからステンネス湖に沿って北西に進みました。 (続く)

2021.09.22

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その23)

翌日。旅の6日目ですね。カーククォールのユースホステルから、古代巨石遺構ツアーに行く人たちと一緒に、ツアーの集合場所に行きました。ユースホステルからバスが出たのか、あるいは街中まで歩いてツアーのバスに乗ったのかは覚えていません。とにかくツアー用のバスに乗り込みました。ユースホステルからの参加者は5,6人だったように思います。ただ残念ながら、前日の夜、暖炉の前で出会った「前世の旅人たち」とは別行動です。米国人の男性は既に同じツアーに参加していたし、ほかの人たちも別の用事があったようです。ツアーのバスの中では、どういうわけかニュージーランドから来たという女性と一緒になりました。20代の半ばか後半くらいの方で、2~3年の間、本国のニュージーランドで働いていましたが、見聞を広めるため、一年間の予定ではるばるイギリスまでやってきたのだそうです。この女性とは前世で一緒だったという閃きは来ませんでしたが、「袖振り合うも他生の縁」ですから、隣の席に座ったのも、何かの宿縁なのかもしれません。事実、その後の私の人生でニュージーランドとは深い縁ができます。翌81年に私が日本に帰国してから間もなく、私の姉がニュージーランド人と婚約して、いろいろすったもんだがあった後、結婚。その後、六年間ほど日本で暮らして子供もできたのですが、家族でニュージーランドに移住したんですね。1990年前後には、私もニュージーランドの姉の家に遊びに行ったことがあります。広くて、近くに小川が流れる素敵なお家でした。そういえば小さなヨットも持っていましたよ。ニュージーランド人がヨットを持つのは、アメリカ人が車を持つようなものなのだとか。乗馬も自分の馬を持っていました。姉の子供は三人いて、三人ともオークランド大学を卒業。その甥っ子や姪っ子たちも、今はアメリカやカナダなどに散って、それぞれの道を歩んでおります。またまた脱線しましたが、巨石ツアーの話に戻りましょう。総勢20人くらいだったと思いますが、カークランドの町を出たツアーバスは、島の西に向かって走り出しました。(続く)

2021.09.21

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その22)

スコットランドの北の最果ての地での過去生との出遭い――。 どうしてそのような現象が起きたのか、という疑問には私なりの答えがあります。 それは、私が本当に前世ではオークニー諸島にいたことがあるという可能性です。 そして今生において、引き寄せられるようにして北に向かい、同様に引き寄せられるように北に向かった前世の同僚や知人たちと、会うべきして会ったという仮説です。 そもそも易では、北は「坎」といって深く掘り下げるとか、集中力とか、直感や霊感を表わす方角です。北の向かうことは、霊的な世界に向かうことでもあります。 つまり北に向かうことによって、自分がもっている霊性が研ぎ澄まされてゆくような現象が起こったのかな、とも思うわけです。 この「前世との出遭い」から四半世紀が経ったころ、あることが契機になってテレパシー実験を三か月以上、雨の日も風の日も毎日続けたことがあります。 最初の数週間はただ、形とか色を当てる実験だったのですが、ある日、それまでとは全く違う映像が勝手に浮かぶようになりました。 夢で見るような動画で、私の全く知らないはずの風景や土地が妙に鮮明に出現し、しかも現在の私とはまったく異なる風貌の人物が「私」として出てくるようになったのです。 いつものように、それが自分の前世であると直感します。 そのとき出てきたいくつかの「前世の映像」の中に、唐草模様が施された木のベッドがある「森の中の木の家」で暮らす、ヒゲモジャで体のでかい、ホグワーツの森の番人「ハグリッド」のような風貌の人物であったときの「前世」があります。 風貌や雰囲気からバイキングではないかと思われますが、バイキングならスコットランドの北のオークニー諸島とも関係があったかな、と今では思っています。 さて、再びユースホステルの暖炉の前に話を戻します。 その米国人の男性から「明日はどうするのか」と聞かれたので、「夕方には帰りの船が出るので、スコットランド本土に戻ることになっているが、何をするかは決めていない」と答えます。 すると、古代遺跡ツアーがあるから絶対に行くべきだ、と教えてくれます。聞くと、半日のツアーで帰りのフェリーにも十分に間に合うことがわかりました。 「明日の日程」はそれで決まりです。長旅で疲れていたこともあり、申し込み方法などを聞いて、その日は早々に寝室に引き上げました。 (続く)

2021.09.20

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その21)

私の子供時代の不思議な体験を紹介する前に、プルースト現象について説明しておきましょう。フランスの小説家マルセル・プルースト(1871~1922)が書いた長編小説『失われた時を求めて』の中で主人公が体験する嗅覚と記憶がシンクロを起こす現象のことです。主人公があるとき、マドレーヌと紅茶の香りを味わった瞬間に、その香りと関連する、ある特定の過去が突如喚起され、まるでついさっき起きたことのように鮮明に思い出すという体験です。過去を思い出すのに嗅覚が効果を発揮するとして心理学等でも応用される現象です。 私がオークニーのユースホステルで体験した現象もこれに近いです。ミネラルを含んだ紅茶を味わった瞬間に「ある特定の過去」が想起されたわけですからね。 もちろん過去の記憶を思い出すのに、嗅覚だけでなく、聴覚、視覚、触覚、味覚も大事な役割を果たすことがあります。おそらくデジャヴュ(既視感)もこれで説明できます。 ここまでが現代の科学でもわかっていることです。 実はこの現象には奥があります。 さらにその嗅覚、味覚、聴覚、視覚、触覚を霊的に深めてゆく、あるいは融合させてゆくと、時空を超えて過去と未来と現在が共鳴するような現象が起こるのです。 それが、私が経験した子供時代の現象です。 それは突然、発生しました。私が小学生のとき、仲の良かったM君と一緒に下校途中のことです。銀杏の並木道を二人で話をしながら歩き、交差点を左折。駅前の通りを駅に向かっていると、通りの向こうに銀行が見えてそこの時計を見た瞬間です。今まで経験したことのないような妙な感覚に突如襲われました。これは経験した人でないとわからないと思いますが、何かが頭全体にスーッと入ってきて「衝撃」を受けるような感じです。今から思うと、「共鳴」という言葉が一番適していると思います。 私は当時、それが何なのか全くわからず、「今、変な感じになった」とだけM君に伝えたと思います。でもその現象はそれっきりだったので、いつしか自分でもそのことを忘れていました。 ところが、です。否応なしに、そのことを思い出す現象が、おそらくそれから何週間か何カ月経ったころ起こります。 その日もたまたまM君と二人で銀杏並木を抜けて左折、駅に向かっていました。一応、念のために言っておきますが、いつも、いつもM君と二人で下校するわけではなく、実際はたまたまのことが多かったのです。 そのとき、M君とは理科の話をしていたと思います。右側にM君がいて、左側に私がいました。そして、何週間か何か月か前と同じように、ふと道路の反対側にある銀行と時計を見たときです。強烈なフラッシュバックが発生します。あの時も、M君と理科に関係するあるテーマの話をしながら歩き、ふと見上げたときに銀行の時計を見ていたことを鮮明に思い出すわけです。そして、あのときの不思議な感じが「今」と共鳴して起きたことがわかるのです。 もちろんM君にいくらそのことを説明しても、まったく理解してくれません。それはそうです。これは実際に経験しないとわからない話でもあります。 つまり、「感じる」のでなく、「わかる」のです。 ここがオカルトの難しいところです。オカルトが理解されない理由もここにあります。 経験したことのない人は、なぜその数週間前か数カ月前の出来事と共鳴していると感じたのか、疑問に思うでしょう。ただの偶然で、気のせいか錯覚ではないか、と。私が「感じるのではなく、わかるのだ」と言っても、誰も聞きません。 「思い出す」ことは、だれもがやっていることなので、皆が理解できます。しかし、未来の思いが共鳴して、現在の自分に入ってくるという感覚は、体験しないと理解できないものなのです。 私の未来の意識が過去の自分の意識を覗きに来るというような感覚でしょうか。つまり、未来の自分は過去の自分と共鳴して思い出す。同時に過去の自分は、未来の自分の意識が頭に入り込んできたことを察知するのです。 私の経験では、視覚とそのときの状況(M君と何か特定の話をする、銀杏並木を左折して銀行の時計を見る)が過去と未来で一致したときに発生する「共鳴現象」、すなわちシンクロニシティ現象なのです。 実際、その後も、20代後半くらいまでは、この共鳴現象はたびたび起こりました。最初は不思議な感覚だけが起こり、その後、何週間か何か月か、何年か経過したころ、その不思議な感覚を感じたときと同じような状況が発生して、そのことを思い出すのです。この経験によって、我々の意識というモノが、時空間を超越して存在することを知るわけです。 そして、オークニーのユースホステルで起きたことは、それが私の過去生との共鳴であった点が面白いところですね。紅茶の味という味覚や嗅覚があって、暖炉のそばで、「アメリカ人の男性」「ドイツ人の男性」「眼鏡をかけたドイツ人女性」の過去生の人物と一緒にいるという状況が悠久の時間を飛び越えてシンクロニシティ現象を発生させたのです。きっと、その過去生の自分は、未来(1980年)の自分の意識がいきなり入ってきたので驚いて、目を丸くしていたのではないでしょうか。 (続く)

2021.09.19

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その20)

私がその日、カークウォールのユースホステルで夕食に何を食べたのか、まったく覚えていません。そもそもユースホステルの外観さえ覚えていないのです。しかしながらその日の晩、ダイニングで夕食をとった後、リビングにあった暖炉のそばで座っていた時に、私の人生で忘れることができない不思議な現象に遭遇します。まるで「プルースト現象」のようなことが起こったのです。「明日はどこに行こうかな」とぼんやりと思索しているときでした、そこへ20代後半とみられる男性がつかつかとやってきて私に話しかけます。スコットランドの最果ての島を訪問するアジア人が珍しかったのかもしれません。実際、ハイランドのお城のユースホステルに滞在したときもそうでしたが、日本人はおろかアジア人にすら出会いませでした。インヴァネスの北を旅しているのは、ほとんどがヨーロッパや北米、オーストラリアやニュージーランドから来ている人たちでした。「どこから来たのか」と聞かれたので、日本人だと答えると、そこから長い会話が始まります。私が「ケント大学に留学しに来たのだが、学期が始まるまで時間があったのでスコットランドを旅しているのだと説明すると、その男性も身の上を話し始めます。その男性はアメリカ人で、大学を卒業して田舎(どこだかは忘れました)のラジオ局でDJのような仕事をしていたそうです。「しかし、キャリアに幅を持たせるために、DJの仕事を止めて、イギリスを旅することにした。そして、流れ着いたのが、このオークニー本島だった」と言います。そこにドイツから来た、私と同年代の男性が会話に加わってきます。さらに暖炉のすぐそばに、眼鏡をかけた、いかにもインテリ風のドイツから来た若い女性もやってきて、自己紹介をした後、本を読み始めました。アメリカ人の男性が気を利かして、紅茶を持ってきてくれます。お礼を言って、私がその紅茶に口を付けた瞬間でした。ミネラルの味が喉いっぱいに広がります。同時に私は、強烈なフラッシュバックに襲われます。遠い記憶の扉が開いて、目の前のアメリカ人の男性と、そのそばに立っているドイツ人の男性と、私の右手の暖炉のそばで本を読むドイツ人の女性とは前世で会ったことがあるという感覚が蘇ったんですね。たぶん、暖炉か焚火のそばで、ほぼ同じような配置で出会っています。輪廻転生には半信半疑であった私にとっては、凄い衝撃でした。何週間か前に、クリストファと輪廻転生談義をしたことが思い出されます。しかしそんなことをこの場で言っても、おかしいと思われるだけだということはわかっていましたから、私は平然を装って、ただ「この紅茶を沸した水にはミネラルが入っているね」とだけ、感想を言いました。それに対して、ドイツ人の男性が何か意見を言っていましたが、私はこの不思議な感覚に圧倒されて、何も耳に入って来ません。ただただ唖然として、この奇妙な感覚の余韻に浸っておりました。それは、輪廻転生をほぼ確信した瞬間でもありました。実は私には、これと似たような現象を経験したことが子供時代からたびたび起きていたんですね。次回はそれについても触れておきましょう。(続く)

2021.09.18

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その19)

私たちが着いたバーウィックの港は、厳密に言うと州都カークウォールがあるオークニー本島ではありません。本島の南に隣接する南ロナルドセイ島にある港です。でも、本島とは土手道(陸橋)でつながっているので、車で本島に渡れます。到着したお客を運ぶためのバンが、既に港で待機しておりました。フェリー会社が約束したように、カークウォールのユースホステルまで送ってくれることになりました。再び10人ほどが乗り込んで、カークウォールに向かいます。非常に平坦な土地が続きます。湾のような場所や橋を何度か渡って、バンは風を切って走ります。ほとんど村らしい村も見当たりません。まったく見たことのないような、荒れ果てた島のようにも見えました。後でわかったのですが、第二次世界大戦のときに、この近くのスカパ・フローという入り江に停泊していた英海軍の戦艦「ロイヤル・オーク」がUボートによって撃沈。これ以上の敵艦の潜入を防ぐために、チャーチルが島々を結ぶ土手道「チャーチル・バリアーズ」を造らせたそうです。20分ほど走ったでしょうか、やがて土手道を渡って本島に上陸します。高原のような場所を通って、そこから下るとカークウォールの町が見えてきました。翌日のバス送迎時間と場所を確認しながら、それぞれの乗客は、それぞれの宿泊場所で降りてゆきます。もう今や、その外観さえ覚えていませんが、私もユースホステルの前で降ろしてもらいました。(続く)

2021.09.17

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その18)

おそらくジョン・オ・グローツを出港したのは、午後4時半ごろだったと思います。サーソーから出るカーフェリーと違って、乗客だけを載せるフェリーはそれほど大きくなく、数十人が乗り込んでいたように思います。港内は波が静かなので、何事もないように船は進みました。しかし、一度湾の外に出ると、荒波のために船は大きく揺れ始めました。最初は強い風と大波に揺られて、ジェットコースター気分を味わって歓声を上げていた乗客も、やがてただならぬ様子に気づき、笑顔がひきつるようになってゆきます。曇天で冷たい風が吹いていたこともありますが、まだ九月だというのに、スコットランドの北の果てに広がる海は、真冬の海のようでした。最初は船内の座席に座っていた私も、たまらず出入り口のそばまで行って、外の様子を見ることにしました。すると、日本の近海では見たこともない大きな波が、巨大な生き物のよにうねっていました。我々が載っている船よりも小さな船も視界に入ってきました。まさに波間に揺れる木の葉のようです。我々の船とすれ違う時、大波の頭にいた我々の船のはるか下の波の底で、その小さな船があえいでいるように見えました。その大波の高低差は5,6メートルはあったと思います。奈落の底という言葉が頭に浮かびます。ここは大西洋と北海が出合う魔の海域なのかもしれません。あえいでいるのは、その小さな船だけでなく、我々の船も同じでした。エンジンをフル回転させても、遅々として進みません。大波を何とか乗り越えようと、必死にもがき苦しんでいるように思えました。出港する前に船長が「(今回のような往復のツアーは)今シーズンはこれが最後になる」と言っていたことを思い出しました。九月も中旬になると海が荒れる日が多くなるため、このような小さな船では乗客を運べなくなるわけです。私だけでなく、何人もの乗客がこの北の荒れた海で遭難するのではないか、と心配になったはずです。私は海の遠くの方を見て、前方にどのような波が迫っているのかを知っていたので大丈夫でしたが、近くばかりを見ていた人は酔ったり、気分が悪くなって吐いたりしていたはずです。その大波の試練は、これでもかというほど長く続きました。しかしながら幸いなことに、船は40分間の試練を乗り越えて、無事にオークニー諸島のバーウィック港に到着しました。時刻は午後5時15分ごろとなっていました。(続く)

2021.09.16

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その17)

鉄道で行けるスコットランドの最北の地がサーソー。これ以上は鉄道では行けませんから、別の交通手段を使うか、南に引き返すしかありません。改札口の外で、思案に暮れている私に、遠くから「オークニー諸島! オークニー行きのフェリーが出るよ」という客引きの声が聞こえてきました。オークニー諸島とは、スコットランド本土最北端のさらに北に位置する島々。カークウォールという中心都市があるオークニー本島が一番大きい島です。そのさらに北にはシェットランド諸島とアイスランド、グリーンライドがあるだけです。と、ここまで読んで、何か聞いたことがあるな、と思った人は、拙著をよく読んでくれている方です。そう、実は昨年12月に出版された『巨石文明 超テクノロジーの謎』のプロローグでそのことをかなり詳しく書いているからです。ちょっとだけ、引用しましょう。 いつものように列車が遅れたので、終着駅に着いたのはもう午後三時近かったと記憶している。改札口を出た旅行客らでごった返す中、どこに行こうかと思案していると、後ろから声がかかった。「オークニーに行かないか。オークニー行きのフェリーが出るよ」 フェリーというからには島に行くのかと思いつつ、振り向くと、大きな体格の、ひげ面の男が立っていた。その男に旅行の日程が限られており、かつ宿泊先を予約していないことを告げると、「今日行って明日の夕方戻ってくればいい。向こうの島に着いたら、泊まれる宿屋まで送ってやる」という。 すでにバンには一〇人くらいが乗り込んでいた。私が加われば、すぐに出発できるという。私は翌日の何時のフェリーで何時に帰ってくるのか確かめたうえで承諾、そのバンに乗り込んだ。バンは私たちをジョン・オ・グローツの港まで運び、そこから小さな船に乗せられて、荒海の中、島に渡ったというわけである。この客引きの声を聞いたとき、私の頭をよぎったのは、ちゃんと10日でロンドンに帰れるだろうかという懸念です。戻れないとケント大学のオリエンテーションに間に合わなくなってしまいますからね。この日が五日目ですから、ちょうど旅程の半分が過ぎようとしていました。だから客引きの人にどのようなスケジュールが可能なのか聞いたわけですね。オークニー諸島に行って観光して帰って来るのに、一泊二日でも十分だということを確認、言質を取ったうえで往復チケットを購入しました。「プロローグ」にも書きましたが、オークニー行きのフェリーは、実はサーソーの港からも出ていました。すべて後から知ったのですが、たいていの旅行客はサーソーの港から、車も載れる大型のフェリーに乗ります。ところが私たちが乗ったバンは、サーソーの港とは反対の東に向かって走り出したんですね。わざわざ、サーソーの駅から30キロほど東に離れたジョン・オ・グローツという本土の最北東端の港町に向かいました。車でも30分はかかります。当時の私はそのようなことも知りませんでしたから、「港は結構、遠くにあるんだな」ぐらいにしか思っておりませんでした。でも、これも後からわかるのですが、意外にもこのコースは「当たり」でした。サーソーの港から出るフェリーに乗ったら、オークニー本島の中心都市カークウォールにあるユースホステルには、自分で交通手段を探して行かなければなりませんでした。ところが、ジョン・オ・グローツから出るフェリーは、オークニーの港からカークウォールのユースホステルまでの送迎付きです。しかもジョン・オ・グローツから出るフェリーは最短距離でオークニー諸島に着きます。車でサーソーから移動する時間を差し引いても、海を移動する距離と時間ははるかに短くすむ分、お得なわけです。そうこうしているうちにバンは、ジョン・オ・ゴローツに到着しました。おそらく午後4時前後だったと思います。雨は降っていませんでしたが、最果ての地の空には鉛色のような雲が立ち込めておりました。(続く)

2021.09.15

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その16)

幽霊城でぐっすり眠った翌日。旅の五日目ですね。ユースホステルの人たちに「素晴らしい施設で居心地がよかった」とお礼を言って、チェックアウトします。そのときか、その前日に撮った写真です。お城からの風景。下に方に流れている川が、カイル・オブ・サザランドです。そしてこちらは、遠くから見たお城の風景。ちょっと傾いていますね。幽霊に足を引っ張られてよろけたのかも(笑)。それでもちゃんと、お城がフレームに収まっています。しかもお城はちゃんと建っているように見えるから不思議といえば不思議です。お城が傾いているのでしょうか。快適だったユースホステルに別れを告げて、先に進みました。来るときに歩いた、森の中の小道を歩き、カイル・オブ・サザランドの川を越えて、駅に到着します。おそらく駅に着くまでに、その日の食料をどこかで購入しているはずです。これで何とかしのげそうです。そこでとりあえず、インヴァシン駅から北に向かう列車に乗り込みました。電車はレアグという町まで北上した後、東に進路を取ります。そしてゴルスピーという町の付近から、北海を右手に見ながら海岸線を北上。ヘルムズデイルという町で今度は西に曲がり、ヘルムズデイル川に沿って渓谷を北に進みます。フォルシナードという駅からは再び東に向かい、さらに北に進路を取り、スコットランドの北の最果ての港町サーソーに到着しました。普通なら所要時間は二時間くらいなのですが、多分、例のごとく、電車は大幅に遅れ、着いたのは午後三時ごろだったように思います。さて、改札口を出て、今度はどこに行こう、と思案しているときでした。遠くから客引きの声が聞こえてきます。(続く)

2021.09.14

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その15)

「ゴーストの城」として有名なカービスデイル城には、どのような幽霊が出るのでしょうか。四種類の幽霊が出ることが知られています。一つ目は、最上階の寝室のひとつで、かつて子供部屋か育児室に使われていたとされる部屋(218号室)に出るゴーストおよび奇怪現象です。この部屋は幽霊の目撃例が一番多いそうです。ベッドの周りを歩き回る幽霊が出たかと思うと、姿が見えないのに子供たちの声や泣き声が聞こえたり、室内なのに雨が降ったり、ベッドが理由なく反対向きに動かされていたりする現象が目撃されたといいます。二つ目は、バグパイプやオルガンを演奏する幽霊。その地域で何かが起こる前触れとしてバグパイプの音が聞こえると主張する人もいます。その人によると、お城の敷地内の岩が多い場所でバグパイプの音を聞いて間もなく、付近でお城造営のための岩を調達するための採掘工事が始まったといいます。誰もいないはずのお城の舞踏場からオルガンが聞こえたこともあったそうです。三つめは、1650年4月27日にお城のすぐ近くの丘で起きたカービスデイルの戦いで亡くなった戦士の幽霊。清教徒革命の流れで起きた戦いの一つで、前年にはチャールズ1世が処刑されて共和制が樹立された時代に勃発しました。王党派のジェームズ・グラハム(初代モントローズ侯爵)がスコットランドの長老派らとこの地で戦いましたが、待ち伏せされて、惨敗。囚われの身となり、ほどなく処刑されました。このグラハムや、戦いで亡くなった兵士たち(戦闘中の死者450人、敗走中の溺死者約200人とされています)の浮かばれない霊たちが、夜な夜なお城の廊下に出現、滞在者の背筋を寒くさせるそうです。そして極め付きの四つ目が、白い服を着た女性の幽霊です。お城の庭師として雇われた男性がある夏の日、ハリエニシダが生える茂みのそばに白いローブのような服をまとった女性が立っているのを見たそうなんですね。ところが次の瞬間にはその姿は消えてしまったといいます。庭師はその後も何度かその女性を見たと主張しました。「白服の女性ベティ」というニックネームまで付けられていますが、一部には、この城の女主人であった侯爵夫人メアリー・キャロラインではないかと推理する人もいるようです。既にお話ししたように、お城は1905年から1917年にかけて完成したのですが、侯爵夫人は1912年に亡くなっています。ですから、お城が完成したのを見届ける前に亡くなっていた可能性があります。女主人として、お城の完成具合やメンテナンス具合を見ようと、わざわざあの世から巡回しに来ているのかもしれませんね。以上がお城にまつわる幽霊たちです。そのような由緒ある「幽霊城」に泊まった私ですが、夜中に何か見たり聞いたりすることもなく、その晩はぐっすりと眠り込んでしまいました。疲れていたので、幽霊の顔が目の前に現れて、息を吹きかけたとしても気づかなかったのではないでしょうか。かと言って、私が幽霊に対して鈍感かというとそうでもありません。小さいときから、いろいろな気を感じ取っていました。でも気にすると、通常の生活の妨げになるので、気にしないようにしておりました。社会人になってからも一度だけ、夜中に嫌な気を感じたことがあります。共同通信社本社経済部の記者として経団連機械クラブを担当しているとき、ヤマハ・グループの工場見学で浜松のホテルに泊まった際、殺気に近い嫌な気にまとわりつかれたことがあります。一時間くらいその「気」の様子を観察して、その気が鎮まるのを待って寝たのを覚えています。でもこの世界には不快で、「嫌な気」だけがあるわけではありません。「良い気」に包まれた経験もあります。共同通信社の浦和支局時代に、画家の海後人五郎氏に会いに行く前夜に、ぽかぽか温かい感じがする「気」が私を優しく包み込んでくれるという体験もしたことがあります。いずれも何かの「お知らせ」なのかな、と思っています。(続く)

2021.09.13

コメント(0)

-

カエル君を探せ

今日は朝からバタバタしていたこともあり、「ザ・イヤー・オブ・1980」は一回お休みして、「ウォーリーを探せ」ならぬ「カエル君を探せ」です。まずはこちらの写真。こちらは簡単にわかりますね。右上の葉っぱの上に乗っておりました。緑の保護色になていますね。では、次はどうでしょう。これはわかりにくいですね。実は、中央のショウガ科の花であるクルクマの中に隠れています。ただし、ピンクの花弁の中にいるように見えますが、実は花ではなくて、苞(花の基部につく葉)です。鱗片状の苞の中に見事に収まっておりました。

2021.09.12

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その14)

イギリスのユースホステルでは、基本的に夕食が付くことはありません。では私たち利用者はどうするかというと、台所は空いていればコンロは使い放題ですから、多くの場合は自炊です。私の夕食はその日どうしたかというと、多分チーズとハムを挟んだサンドイッチと、お湯を足すだけのスープだったように思います。同じ場所に何日も泊まるなら、食材も買い込めますが、一日しか滞在しないとなると、お手軽な食材しか買えません。時間に余裕のある人は、昼間ステーキ肉と野菜を買って、それを本格的に料理している人もいました。皆が使える冷蔵庫もありますから、料理のうまい人は、思う存分、腕を振るえるわけです。しかし当時の私はインスタントラーメンに野菜を入れるぐらいの自炊しかしたことがありませんでしたから、周りにいる料理上手な人を観察したりして、腕を磨くしか方法はありませんでした。唯一の腕前といえば、果物ナイフの使い方が比較的うまかったことでしょうか。一種の母の教育方針で、小学生の時から、ナシやリンゴ、柿などの果物は自分で皮を剥いて食べることになっていました。そのため、皮を早く薄く剥くのは得意です。イギリスのユースホステルで自炊の重要性を痛感したこともあり、私はその後、共同通信社に入社して一人暮らしをするようになってからは、ほとんど毎日家で自炊しておりました。母からのアドバイスは、赤、白、青の三色の食材を必ず使いなさい、でした。バランスよく食べなさいということなのでしょうが、実は、これは易経的にも理に適っています。赤は離(火・南)、白は兌(金・西)、青は震(木・東)で、三色を意識するだけで、非常にバランスが良い食事をとれることがわかります。黒(水・北)だけ足りませんが、黒は(できれば長首ボトルから)水を飲めば取れるわけです(詳しくは『実用オカルト大全』をお読みください)。さて、カービスデイル城に話を戻しましょう。お城のユースホステルは台所や食堂も広く、非常に快適でした。サンドイッチとスープというわびしい食事でしたが、一応、空腹は満たされました。このユースホステルの凄いところは、ビリヤード台があることです。ですから食後は、ビリヤードに興じました。実は子供のころ、父がとういうわけかビリヤード台を買ってきて、実家の居間に所狭しと置いてありました。おそらく母は、生活空間が狭くなるので反対したのではないかと思いますが、子供の私にとっては、遊び事が増えるにこしたことはありません。独学でビリヤードを覚え、高スピードの回転を与えて、ボールを曲げたり止めたりする技も身に付けました。ただし、私がやったのは四つ玉と言われるビリヤード(キャロム・ビリヤード)で、俗にプールと呼ばれるポケット・ビリヤードではありません。お城にあったのは、ポケットのビリヤード台でしたが、キュー(玉突きに使われる突き棒)の打ち方はそれほど変わらないので、すぐにゲームに参加、生まれて初めてポケットビリヤードを楽しむことができました。ところで、実家のビリヤード台はやがて、その上にピンポン用のテーブルが置かれ、主に卓球台として使われるようになりました。確か中学生のときです。卓球も自己流ですが、まあ得意なのはこのお陰です。こうして楽しく、お城の夜が更けてゆきました。でも待ってください。お城の夜中に出るモノといったら・・・それはゴーストです。そのとき私は、このお城が実はゴーストハウスであるなどとは全く知りませんでした。どのようなゴーストが出るのかは、次回お話しいたしましょう。(続く)

2021.09.11

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その13)

30分ほど待つと、ユースホステルのカービスデイル城の玄関の扉が開きました。チェックインして荷物を置いた後、まだ夕飯には時間があったのでホステルの人にどこか面白いところがないか尋ねます。すると、歩いて30分ほどのところに「シンの滝」という名所があるから、この時期だったらサーモンの滝登りが見られるかもしれない、と教えてくれます。行き方を聞くと、川を渡ったところで右の道を進めば、すぐに見つかると言います。そのとき、簡単に見つかるだろうと高を括ったのが間違いの本(もと)でした。言われたことを頭の中で繰り返して、地図も持たずに出発しました。しばらく歩いたら、小川に差し掛かりそれを越えます。確か川を渡ったら右の道を進めと言っていたな、と思い出して、小川を越えたところにある小さな遊歩道を入っていきました。その小さな道を歩くこと30分。いつまで経っても「シンの滝」に辿り着きません。これはどうした事だろう、と思い返すと、間違いに気づきます。「そういえば川(リバー)を越えた後に右の道と言っていたけれど、私が越えたのは小川(ストリーム)だった!」もう後の祭りです。30分以上も歩いてしまいましたから、元の道に戻るだけでも30分かかります。往復で一時間。もうすぐ夕闇がやってきますから、ホステルに戻るのがやっとです。シンの滝に行くのは断念して、宿に戻ることにしました。お城に戻ったら、ホステルの人に「どうだった?」と聞かれたので、正直に道を間違ってしまったのであきらめたことを伝えました。多分、道を間違ったときに撮影した写真がこちらです(例によって自動シャッターで撮影しています)。おそらくこれが、私がリバーだと思い込んだ小川です。。この小川を越えてすぐの右の小道を進んだら、そこは荒野のような台地が広がっておりました。まあ、旅をすれば、このような間違いはしょっちゅうあります。それさえも旅の思い出となりますね。(続く)

2021.09.10

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その12)

説明し忘れましたが、だいたいインヴァネスを中心とするスコットランドの北西部のことを、ハイランド地方(高地地方)と呼んでいます。これに対して、エディンバラなど南をローランド地方(低地地方)と呼びます。ハイランド地方のスコットランドの列車は、ディングウォールという町で北西のアラプールに向かう路線と、北のサーソーに向かう路線に分かれます。私が目指すインヴァシンはそのサーソーに向かう途中にあります。ディングウォールからクロマーティ湾を右手に見ながら進み、さらにドルノッフ湾を越えた先にインヴァシンはありました。ボーリーを出発してから1時間半は経っています。午後2時半ごろ、もしかしたら午後3時を過ぎていたかもしれませんが、インヴァシン駅に到着しました。そこからユースホステルに向かいましたが、幸いバックパッカーの多くはユースホステルに泊まりますから、彼らの後をついてゆけばいいわけです。カイル・オブ・サザランドという州境の川を渡って、森の方へと歩いてゆきます。15~20分ほど歩くと、遠くにお城が見えてきました。その時の写真がこちら。中央奥、丘の上にそびえるお城がユースホステルです。お城に到着。これがユースホステルになっているカービスデイル城です。とてもユースホステルには見えません。記念に写真を撮ってもらいました。塔には時計が付いていますね。後ろの入り口のところで、何人かのバックパッカーが座り込んでいるのが見えますが、これはユースホステルがまだ閉まっていて、開くまで時間待ちをしているからです。それまでは中に入れません。午後3時半か4時ごろオープンになったのではないかと思います。連泊しない限り、大体午前10時には追い出されます。ところで、このカービスデイル城は、1905年から1917年にかけて、サザランド侯爵夫人のために造られました。この侯爵夫人は、侯爵と結婚したいきさつを含め何かと醜聞が多く、夫の侯爵がなくなってからは侯爵家の人たちと相続でもめて、法廷闘争を繰り広げていました。その間、証拠資料を燃やすなどしたため、6週間刑務所に入れられています。結局、遺産相続問題が決着。おそらく事実上、侯爵家側が勝ち、未亡人の侯爵夫人は負けたのだと思われますが、侯爵夫人はお城を建設するのに十分な費用をもらうことは、一種の慰謝料として認めてもらったようです。しかし、侯爵家の人々に対する恨みは残ったのでしょう。侯爵夫人は侯爵家の人々を見下すために、サザランドの領地を見下ろせる高台にお城を造らせたのだと伝わっています。その証拠に時計台は、三方面には時計を設置しましたが、侯爵家の一族が住む方角には時計をわざと付けなかったとか。そのいわくつきのお城は、1933年に陸軍大佐セオドア・サルヴセンが購入。第二次世界大戦中はノルウェーの王族の避難場所として使われました。そして1945年に大佐の息子がお城をスコットランド・ユースホステルに寄贈。以来、ユースホステルとして使われるようになりました。ただし、2011年に改修が必要になったのを機に売りに出され、若者たちの憩いの場であったお城は、今は思い出の中だけに存在するようです。(続く)

2021.09.09

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その11)

本当にヒッチハイクなどできるのだろうかーー。最初の一台は、目の前をただ通り過ぎていっただけだったと思います。すると、不安がよぎります。「本当に止まってくれる車などあるのだろうか」と。しかし、自分でも驚いたことに、二台目か三台目が目の前に止まってくれたんですね。記憶が定かではありませんが、比較的若い(20代か30代)男性のドライバーで「どこまで行くのか」と聞いてきたので、ボーリーだと答えました。すると、「私はボーリーまでは行かないが、近くまで乗せてやる」と言います。私は感謝の言葉を述べて、車に乗り込みます。標識の下で待った時間は20分くらいだったでしょうか。生まれて初めて、ヒッチハイクに成功しました。その男性はやはり地元の人でした。ヒッチハイクについて尋ねると、自分はやらないけど時々見かけると言います。ハイカーをよく乗せるのかと尋ねると、「気が向いたらね」というようなことを言っていました。ドラムナドロキットの女将さんが言っていたように、ボーリーへと続くA833の道は田舎の風景が広がる景色の良い道でした。ほかにどのような話をしたかは覚えていません。ただ、自由気ままに旅をするとは、こういう旅のことを言うのだろうな、と車の中でぼんやりと考えていたように思います。その男性は約15キロほど走ったところにあるA862と交差するT字路で私を降ろしてくれました。歩いたら3時間半はかかる道程をヒッチハイクならわずか15分で移動できます。しかも地元の人と会話をして、その土地の話を聞くこともできるわけです。まったく新しい旅の仕方をあの女将さんは教えてくれたことになりますね。まさに私の人生を変えた人物の一人です。私が降りたT字路からボーリーまでは2キロ強ほどしかありませんから、歩いても30分で着きます。でももしかしたら、ボーリーまで連れて行ってくれる人に会うかもしれないので、歩きながらヒッチハイクをしていると、すぐに車が止まってくれました。「ボーリーに行きたいのだけど」というと、「ちょうど行くところだから乗りなさい」と言われます。もう女性だか男性だか忘れましたが、その人にボーリーの駅まで乗せてもらいました。そうしたら、駅にはちょうど電車が止まっているところでした。乗せてくれた人にお礼を言って、電車が止まっている駅のホームに急ぎます。お城のユースホステルがあるインヴァシンに行くかどうかを確認して、切符も構内か電車の中で購入して電車に乗り込みました。電車はほどなく出発します。電車の中には、バックパッカーも大勢乗っていました。もし二度目のヒッチハイクに成功せずに、歩いていたらこの電車には乗り遅れたはずです。ラッキーだな、と思ってそのことを近くにいたバックパッカーに話すと、実はこの電車自体2時間ほどスケジュールが遅れて出発したということを教えてくれます。そして一日に2、3本しか電車がなく、この一本を逃したら、さらに3時間は待ちぼうけを食ったはずだ、といいます。つまり、ヒッチハイクをしなければ間に合わなかったということに加えて、電車が2時間遅れなければ、当然、この電車には乗れなかったという二重の幸運があったわけですね。まさにジェームズ・ボンド並みの「危機一髪」。ただし、電車が二時間遅れることはスコットランドでは日常茶飯事であることも、そのバックパッカーが教えてくれました。確かに2時間遅れても、車内の乗客はだれもイライラしておらず、不平・不満を言う人もなく、のどかで、のんびりしたものでした。2時間遅れなど、イギリス人は意に介しないのでしょう。1~2分遅れただけでも平謝りの日本とは、かなり事情が違うようです。こうして駅を出発した「2時間遅れの定時列車」は、まるで何事もなかったかのように、北へと走り始めました。(続く)

2021.09.08

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その10)

もう40年以上経ったこともありますから、ドラムナドロキットのB&Bに泊まった時、どのような夕食を食べたか全く覚えていません。B&Bは朝食だけで、夕食は提供しませんから、おそらく近くの食料品店で何か購入して食べたのだと思います。パブに言った記憶はありません。高くついてしまいますからね。当時のB&Bの相場は5ポンド、約2500円です。安いところでは3ポンド50というところもまだ当時はありました。ここでは確か5ポンドを払ったと思います。宿屋の女将さんには、いろいろ話を聞きました。ネッシーを見たことがあるか、とか。だれか見た人を知らないか、とか。残念ながら、女将さんも見たことがないと話していました。見たことがある人は知っているというので、電話してもらったら、不在でした。翌朝。四日目の朝ですね。イギリス流の朝食をいただいた後、女将さんからどこへ行くのかと聞かれて、「さらに北を目指し、もしかしたらインヴァシンにあるお城のユースホステルに泊まるかもしれない」と答えます。すると、女将さんが面白いことを言い始めます。「普通の旅行者は、東のインヴァネスにバスで戻って、そこから北に向かう電車に乗ってインヴァシンに行くかもしれない。でも、私ならそうしない。ここから北東にあるBeauly(多分ボーリーと発音)に向かった方が距離的に近いから」と言います。私が、そのボーリーにはどうやって行けばいいのかと尋ねると、何とその答えが「ヒッチハイク」だったんですね。ヒッチハイクなど私の人生で一度もやったことはありません。驚いた私は、「あなたはいつもそうするのか」と尋ねると、「この辺では良くやるわよ。何といっても、バスの路線がないから。みんなやっているわよ。私なら絶対にヒッチハイク。景色もきれいだし」とあっさりと言います。この辺りに住む人が良くやるというのだから、もしかしたら私でもできるかもしれないと思って、やり方を聞きます。すると「簡単よ、親指を上に立てて、行きたい場所の標識のところに立って待つのよ。ここら辺では誰か乗せてくれるはず」と言います。さらに女将さんはヒッチハイクの極意をサラッと教えてくれます。「忙しくてせわしない街中ではヒッチハイクはできないから、田舎道を歩くことね。そして分岐路で待つのがコツ」女将さんに勇気づけられて、その日は生まれて初めてのヒッチハイクに挑戦することにします。アドバイス通り、ドラムナドロキットの村を出て、バスが通らない田舎道を進みます。2キロ(30分)ほど歩いたところにボーリーへと向かう三叉路があります。そして言われたとおりに、そのボーリーの標識のところで車を待つことにしました。果たして、本当にヒッチハイクなどできるのでしょうか。(続く)

2021.09.07

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その9)

3時間くらいアーカート城に滞在したでしょうか。残念ながら「懸命な張り込み」の成果もなく、ネッシーは現れませんでした。しかしながら、私の人生においてネス湖滞在は、結構転換点となりました。というのも、実はこの時の体験が、後の新聞記者人生にもプラスに働いているからです。最初は入社試験のときに役立ちました。試験の作文のテーマが「光」だったのですが、私はネス湖の湖面の光と、その水面下に潜む闇のモンスターという対比をレトリックとして使いながら、作文を書きました。入社試験の作文の「光」というテーマで、ネス湖の体験を書く人などあまりいないでしょ。そのお陰かどうかわかりませんが、見事入社試験にも受かって共同通信社の記者になったわけです。それからこの「張り込み」が記者人生にも役に立っています。新聞記者なら誰もが知っていることですが、実は仕事の大半が「張り込み」のようなものだからです。何か情報をつかむために、3、4時間「張り込み」をするのはざらです。そもそも事件記者となると、一日中事件を探して、張り込みをしてるようなものですからね。いつ出るかわからないネッシーを張り込むのとそう変わりません。記者の原点のようなものでしょうか。その原点の風景をご紹介しましょう。今にもネッシーが出てきそうな写真ですね。続いて、ネス湖の光と影です。こうして、ネッシー撮影というスクープこそ逃しましたが、古城で張り込むという貴重な体験をさせてもらったわけです。そうこうするうちに夕方が近づいてきました。そろそろ宿屋を探さなければなりません。アーカート城から3キロ近く離れた、一番近くの村であるドラムナドロキットまで行って、宿を見つけることにしました。途中、本当に何もない道をひたすら歩いて村に向かいます。3キロですから、40分くらい歩いたでしょうか、ようやく村に辿り着きます。いまでこそ、この村にはたくさんの宿泊施設ができていますが、当時は二軒のB&Bしかありませんでした。そのうちの一軒をノックすると、宿屋の女将さんが出てきました。ちょっと恰幅のいい、感じのよさそうな女将さんです。空室があるというので、そこに泊めさせてもらいました。そして、この女将さんによって、私の人生も新しい方向へと転換します。イギリスに来る前には、全く想像もしていなかったことをすることになるんですね。(続く)

2021.09.06

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その8)

アーカート城。今でこそ観光地化して、ナショナルトラストが管理しているのではないかと思いますが、当時は全くの廃墟のお城がそこにあるだけでした。当然お店もなければ、案内をする人もいません。ネッシーが出るというネス湖が日本にあったら、きっとお店がずらっと並んで観光客で混みあっていたでしょうね。本当に、日本なら考えられない静けさでした。何とものどかな風景です。おそらくお昼ごろ着いたのだと思います。良く晴れていますね。訪問者もいましたが、せいぜい五、六人といったところでしょうか。城跡で自分を入れて撮影します。多分これはオートシャッターで撮っていますね。何か平らで堅い場所にカメラを置いて構図を設定。あとは走ってその場所に行き、カメラのほうに向けばいいだけです。アーカート城には長い時間、滞在。湖面を眺めては、ネッシーを探しておりました。晴れてた天気もやや崩れてきました。なかなか現れてくれませんね。(続く)

2021.09.05

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その7)

ユースホステルに泊まる利点は、もちろん安いということもありますが、「お金はないけど旅好き」という同じような境遇の若者(いわゆるバッグパッカー)が世界中から集まってくることです。 まさに異文化交流の前線基地。そこで世界中の若者たちのいろいろな人生の物語を聞くことができます。 さらにお得なのは、どこのユースホステルがいいとか、どこの町が良かったとかいう話を聞くことができる情報交換の場でもあることです。 私はネス湖が初めての海外利用だったので、根掘り葉掘りヨーロッパのユースホステル事情を聞き出します。 そして、このとき聞いた耳より情報が、ここからさらに北に行けば「お城のユースホステルがある」という話でした。もう一つためになる話もありました。ヨーロッパのユースホステルは、日本と異なり、素泊まりタイプが多いということです。もちろん食事を提供するホステルもありますが、ないところもあり、台所を借りて自炊するケースが大半だといいます。また、フランスなどでは寝袋を持参しなければいけないということも聞きます。この情報も後で役に立ちました。なぜなら、留学中にフランスを旅することを決めていたからです。さて、翌日。旅の三日目はお城があるという北には向かわず、もう一泊ネス湖に留まり、ネッシー出現のシャッターチャンスを狙うことにしました。とりあえずユースホステルをチェックアウトして、ネッシーが目撃されることで有名なアーカート城に向かいます。既に来るときに通り過ぎてきたお城ですね。バスで昨日来た道を戻って、アーカート城に到着します。そのとき撮影した写真です。廃墟となっていますが、素晴らしい場所にあるお城です。(続く)

2021.09.04

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その6)

バスが出発して間もなく、車窓からネス湖が見えてきます。初めて見るネス湖は、かなり大きな湖という印象を受けました。対岸は見えるので、狭い湖なのですが、北東から南西へと細長いのですね。その長さは、地図で見ると40キロ近くありそうです。湖畔のユースホステルがある場所は、インヴァ―モリストンという小さな町の手前の、インヴァネスからおよそ南西に36キロ離れた国道A82号線のそばにあります。ドラムナドロキットというネス湖の観光拠点の村を過ぎて、左手にネス湖とネッシーで有名なアーカート城を見ながらバスは進みます。路線バスですから、一時間はかかったかもしれません。 事前にユースホステルで降ろしてもらえるようにバスの運転手に頼んでありましたので、お礼を言って、バスから降ります。 バス停からすぐのところにユースホステルがありました。私が国外で初めて利用したユースホステルがこのネス湖でした。素泊まりで2ポンド(約1000円)。これなら私の予算の範囲内です。宿泊手続きをして、荷物を置き、早速ネッシーを探しに湖畔に出ます。その時撮影したのがこちらです。 何とも言えないくらい、静かで落ち着いた湖です。波もほとんどない静寂の湖。 ユースホステルに一緒になった誰かに撮ってもらいます。対岸までは2キロくらいですが、遠くのほうまで続いていることがわかりますね。 私はここで一時間くらい見張っていたのですが、結局この日はネッシーを現れませんでした。 その後、ユースホステルの中に戻って、他の旅行者たちとネッシーの話に興じたわけですが、疲れていたので早々に引き上げて、眠りにつきました。これが二日目の晩です。(続く)

2021.09.03

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(その5)

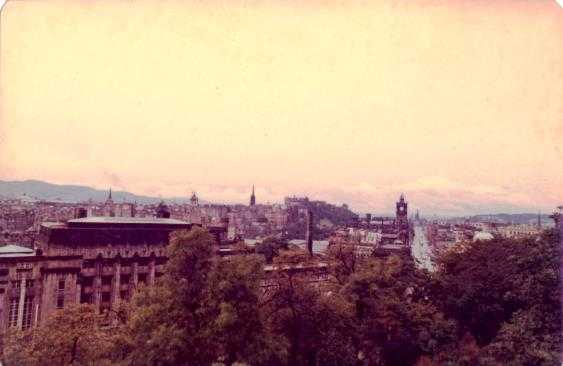

二日目(多分9月2日)は、スコットランドの首都エディンバラを観光することにしました。向かったのは、エディンバラ城。1980年当時、私が撮影した写真が残っていました。ちょっとセピア色になって、絵のように見えますね。カールトン・ヒル付近から撮影したと思われますが、時計塔があるのがバルモラル・ホテルで、その左の中央奥の丘の上にエジンバラ城があります。エディンバラ城から見た市街。右端にある尖がった塔は、スコット記念塔です。エディンバラ城では、ヨーロッパを旅行しているという日本人の若者に出会いました。その時、撮ってもらった写真です。一緒に旅をしないかと誘われましたが、気ままな一人旅のほうが楽なので断って、私は先に進むことにしました。エディンバラの街は面白いのですが、観光地ということもあり結構混んでいました。午前中は街中を散策した後、私は早々に都会のエディンバラを離れ、ネス湖に向かうことにします。そう、あこがれのネッシーに会いに行くことにしたわけです。エディンバラから電車でネス湖のあるインヴァネスに向かいます。大体4時間ぐらいの行程だったでしょうか。インヴァネスに着いたのは、夕方近かったように思います。そこからバスで、ネス湖湖畔のユースホステルへ。バス待ちの時間があったので、駅前でチャイニーズのテイクアウトを買って、ちょっと早い夕食にします。夕食後、路線バスに揺られて、ネス湖に向かいました。(続く)

2021.09.02

コメント(0)

-

ザ・イヤー・オブ・1980(4)

おそらく(奇しくも)、ちょうど41年前の今日、ブライトンからロンドンを経て、スコットランドに旅立ったわけですね。高校時代から、結構一人で電車に乗って旅に出ていますから、一人旅は慣れたものです。大学一年のときは、北海道の周遊チケットを買って、北は稚内、礼文島から南は函館、襟裳岬・アポイ岳、東は野付半島、網走、北西は焼尻・天売島まで20日ほど旅したこともあります。自由気ままに宿泊先を決めず、ユースホステルを渡り歩いておりました。で、今回のスコットランドの旅も、まったく予定を立てませんでした。ただエディンバラとロンドン間の往復のチケットと地図だけを購入して、行き当たりばったりの旅に出かけました。ロンドンでの乗り換えはうろ覚えですが、最初にロンドンのヴィクトリア駅に着き、そこから地下鉄に乗ってキングスクロス駅に行ったのではないかと思います。そこからスコットランドのエディンバラ行きに乗って、4時間半~5時間くらいです。車窓からの景色を楽しみながら、エディンバラに到着します。おそらく、外はもう夕方だったと思います。インフォメーションセンターに立ち寄って、宿探しです。ユースホステルは遠くにあるため、諦めて、近場を探したように思います。どのように選んだかは覚えていませんが、当時の私にとってはかなり高めのB&Bに泊まりました。記憶は定かではありませんが、確か12ポンドくらい。当時は1ポンド=500円くらいでしたので、6000円くらいでしょうか。私の計画では一日6000円ではかなり予算オーバーになってしまいます。せめて食費込みで一日3000円くらいに抑える必要がありました。翌日からは貧乏旅行を覚悟しました。つまりほとんどユースホステルに泊まらなければならないということです。(続く)

2021.09.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1