2022年03月の記事

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

『かるいお姫さま』

2022/03/29/火曜日/寒の戻りの寒さ〈DATA〉岩波書店/ジョージ・マクドナルド作モーリス・センダック絵/脇明子訳2020年11月10日第1刷発行〈私的読書メーター〉〈定例会本。オリジナルは1872年頃。日の本には丁髷落とせない御仁もいた時代に、少年少女の恋に落ちる物語を昔話を題材にナンセンスと人間心理の発達の妙を取り混ぜて世に送る、大英帝国の成熟度。悪い魔女の叔母に呪いをかけられたお姫さまは少しの弾みでふわふわと宙に浮く。箸が転ばなくてもけらけら笑い続け心ここに在らず、地に足がつかない姫が湖水の中では唯一自分の重さを知り、泳ぎ興じる。そこに出会した王子は一目で恋に落ちるが姫は共に水に落ちるのが面白い。姫の命にも等しい水が日毎消え始め、さあどうする王子さまは⁈〉もちろん、自分の生命を捧げる。水が底の岩へ落ちていくのを自分の身体で防ごうと決意する。自分に大した関心も示さない姫のために。〉けー、ありえん。この王子さま。人間界に登場間もない方がこれをそのまま受け止めてそんな王子さまの登場を待ち侘びたら100年以上の眠りに着くこと必至。自分の欲望のためなら人さまがどうあろうと関心ない、っていうモンスターが跋扈して全てをフェイクに裏返している現在の幻世。って、まあそう鼻白んでいては物語にはならないわけだけど。娘さんや、よく聞くが良い。男ちうもの女の内面なんぞ関心なく、見た目10割ですぞ。そういう意味では姫より王子の方が頭も心も軽いやもしれぬ。___どうせならシンガーの「間抜けな夫婦」の幸福をもてるほうがよい、と私は思う。—まだティーンエイジャーの王子がそそくさと生命を捨てる決意をするのも、王子の両親であるだろう王と王妃を少しでも思い浮かべる心があればもっと重いものになったろうに。生命さえ軽いなあ、王子。_あ、軽い生命ではないがそれに拘泥しない、リンドグレーンの『はるかな国の兄弟』の「ナンギヤラで会おう」。これは特別。—王子が身を賭するのは愛というよりは名誉のはず、円卓の騎士はその狭間で悶々とするのに、そこがまた軽い。最終的に人のために号泣したかるいお姫さまはすっかり身体が重くなり、立って歩くこともままならない。その描写は何だか地上に帰還した宇宙飛行士のようで思わずマクドナルドは未来を見たかと?あと一つ、マクドナルドの好ましく美しい所。王子は森の中でお供とはぐれひとりサバイバルせざるを得ないけれど、これを良しとし、お姫さまたちがほんのちょっと楽しむ間もなく嫁に出されることを思えば王子さまは恵まれていると。お姫さまたちだってときには森で迷子になれたらどんなによいだろうかと呟く所。これこれ。近代以降お姫さまたちは大いに森を彷徨い堪能したから、フランソワーズアルディは「もう森へなんか行かない」って歌えるわけね。それは「もうそんな年じゃない」ってことなのかもね。すると女の子全体年老いてきたみたい。軽い王子さまもいないって分かったし。自由とか博愛みたいな若い森的泉的なものも年老いて涸れてしまうのだろうか。

2022.03.30

コメント(0)

-

佃島 住吉神社

2022/03/25/金曜日/穏やかな日和徳川家康公に召し抱えられ、摂津国から漁夫33名と住吉の社の神職が御分霊と共に下向し、干潟に築島、故郷の名を取り佃島と呼ぶようになったという。佃島に住む人の精神的な支柱となって400年続く住吉神社。そこには大きな鰹塚が。感謝を封じて塚を立て手を合わせる心映え。鰹にまでとはまことに江戸っ子らしい。この水盤の辺り、心地よく爽やか手を合わせれば水路から心地良い風が渡り、なんとも清々しくうるわしい神社だ。住吉神社は東京下町八福神参りの内の一社。しかしこの八福神の範囲が広く、一日で巡れるのかしらん。隅田川沿いの橋を11個渡過するので、橋好きには嬉しいかも。

2022.03.29

コメント(0)

-

小田原の雨香亭

2022/03/21/日曜日/たまに雨降り用向きで小田原に出る。お昼をいただき街を歩く。海に向かう道すがら粋な黒塀で思わず道を折れると直ぐに公開中の案内があった。週末土日に公開してるらしい。松本剛吉邸のお茶室、とある。どんな方かとググってみると明治の元勲・山縣有朋と親交の深かった明治・大正期に活躍した政治家とある。建物は、大正12年(1923年)頃に建築されたもので、平成28年(2016年)小田原の歴史的風致形成建造物に指定。主屋はこの日たまたま上映会とかで見学は出来ず。別棟のお茶室「雨香亭」を拝見。え!と驚く。中に入れます。案内人の方がいないのに?しずしず入り、長居もいかがなものかとそそくさ出てしまう。説明書など有れば有難いのだけど。玄関が大変凝っている。シークエンスを遊ばせながら左奥に水屋。沓脱2ステップで右手に四畳半方形茶室。3ステップで左に八畳、外からは欄干、内からは掃き出し窓の、実に開放的なお茶室。玄関床は細い竹と板をノミか手斧かで刻みを入れて竹の枝が伸びたような意匠。これはほんと歌舞いておりまする、遊んでおりまする。↓右手茶室↓左手茶室待合は敷地奥、一番高い築山にあり。客は木立に蹲るような古屋の茶堂へと赴く。侘びてさびた贅沢な、それでいて待合からの上下の視点の動きが秘密基地めいた企みもあり面白い。

2022.03.27

コメント(0)

-

『両方になる How to Be Both 』

2022/03/23/水曜日/桜開き始め〈DATA〉新潮社/アリ・スミス訳者 木原善彦2018年9月25日発行ゴールドスミス賞、コスタ賞、ベイリーズ賞受賞〈私的読書メーター〉〈いやはや。これは面白い本であるのかないのか。イエスかノーか。一本の棒の右端をイエス、左端をノーとする。棒を半分に折る。イエスとノーは存在する。限りなく折り続ける。イエスとノーは重なる。或いは棒をツイストする。ツイストし続けデュアルコイルになったら。時間は何処に行く?何処にある?フレスコ画の下と上は?ナショナルギャラリーのフランチェスコの描いた肖像画の、額から飛び出した手の、魔法の特異点。そんなこんなをぶっ飛ばす『お気に召すまま』のロザリンドみたいにとびきり魅力的なジョージとHの二人。映画化してほしい。〉ルネサンス期だって現在だって、子どもがまともに自分の人生、紛い物でない、人のもので無いそれを歩もうとする原初には、聡明で好奇心を失わず愛情をもって肝心な時に相談に乗ってくれるチューターが必要だ。ここでは母と娘と友人の関係だけど。二つの時代を挟み二つの物語が重なる。それらは一部、二部ではなく、二つとも一部という体裁。本によっては現在一部が最初に置かれている構成もあるとか。卵が先か鶏が先か。フレスコ画の全く別物の下絵が現れた時、一体どちらが先か。娘は下絵というくらいだし時系列で考えてもした後が先と答える。母親の考え方はツイストが効いている。ずっと長く認識された上のフレスコ画を先と見て、下絵はより新しいものと捉える。この事は、ターナーが霧を描くまでロンドンに霧は無かった。という小咄を想起させる。もちろんターナー以前からロンドンに霧はあった。一つの認識により発見された、新しい視点、世界観によって昨日までの了解ががらりと変じる。下絵の発見は実は了解を上書きしていく故に新しい、そんな風に考えられるのではないだろうか。巻頭のハンナ・アーレントの言葉の引用。これは死後、或いは生前、の魂の居場所の中間的領域を思わせる。それにインスパイアされたかのように著者が描く、ルネサンス画家の、現在に存在している何某、魂?が、ただ目として見つめている様子。画家が自然科学者のように徹頭徹尾目に徹して世界を眺める。そこに魂を込める。その行為は画家の死後にも、何かしら視る動力を失わず、世界は見られる事で存続する。そんな感じ。あまり考えすぎずにジュブナイル小説として楽しむこともできるし。そして本が面白いと感じたら、著者の出身地インヴァネスのことを調べてみるとか。そこから渡れる島々とか、外套の由来とか。小説を書くのに何故オクスフォードでなくケンブリッジなのか、とか。ああ、だから世界を手に入れる黄金の指輪の唯一手に入れられない愛について、何故両方手に入れられないの?と娘に言わせるのか。トールキン学徒じゃないからね著者は。そんなのイヤ、月も取ってくれろと驕りの春の子どもらに。うざいおばさんだった母がかけがえないものと一瞬感じられれば僥倖。

2022.03.26

コメント(0)

-

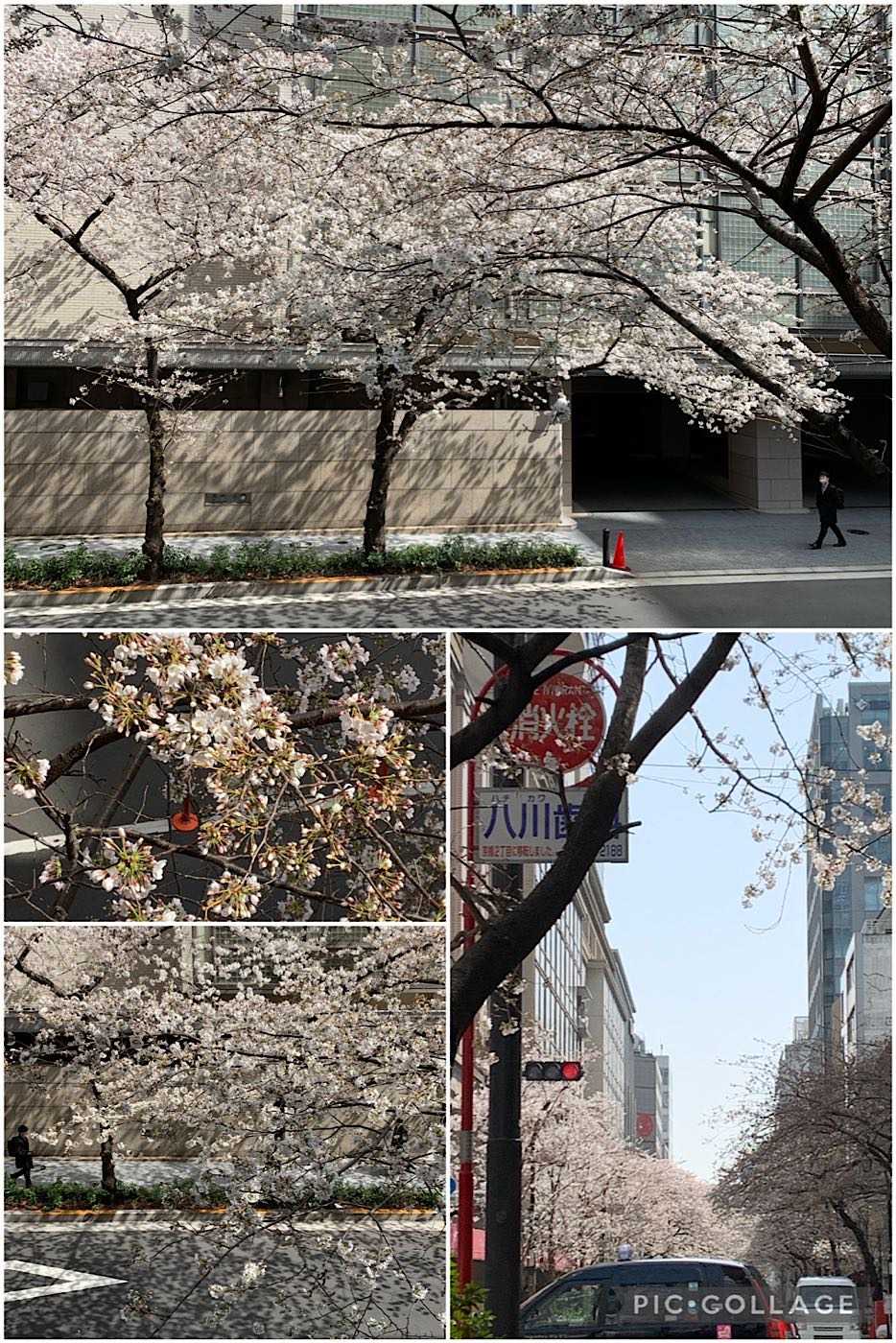

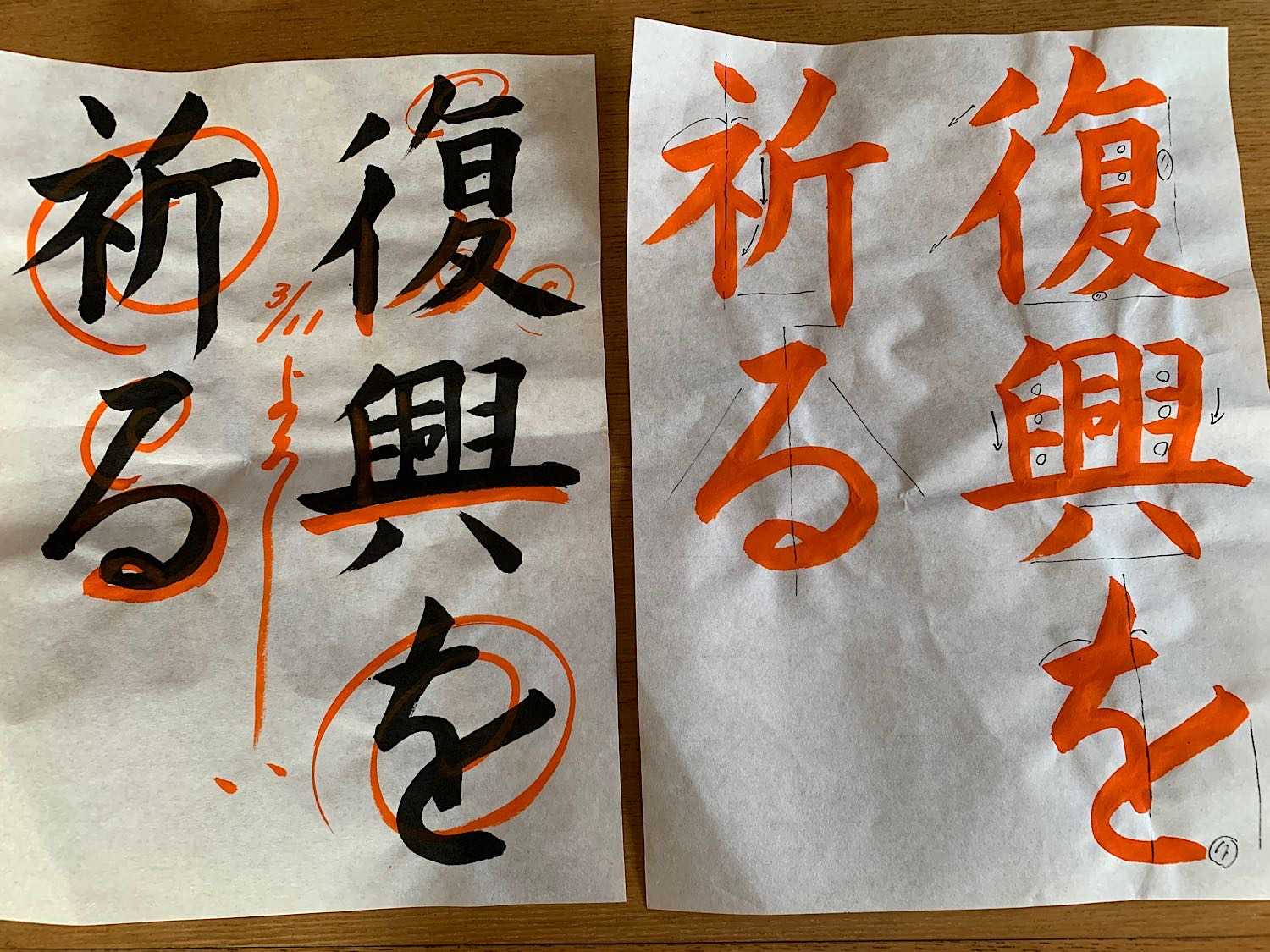

本日のお習字と桜と和菓子

2022/03/25/金曜日/春らしい天気の一日レッスンに向かう道すがら、日本橋さくら通りのソメイヨシノが満開に近く、花影が路上を影を散らして美しい。ところが文字は美しくならないこと甚だし。前回に続き、復興を祈る祈りを込めらが力量及ばず。特に行人偏が大変難しい。うろうろと佃島まで行き、のんびりした隅田川沿いの堤を行く。桜に水辺の風景はよく映える。戻り道に翠江堂さんで苺大福を、と思ったら売り切れ。鶯餅と焼き栗なる、白餡刻み栗のお菓子を買う。花より書より団子。

2022.03.25

コメント(0)

-

私はういろうを知らなんだ

2022/03/22/火曜日/雪混じりのシャーベットな雨の降る歌舞伎の外郎売、はなんとなく知っていた。それより名古屋方面のあまりピンとこないお土産、あらすみません、としては大いに知っているし何度も食べている。しかし、先日小田原のういろう、という存在を知りまさに目からウロコの体験をした。そもそもういろうには二つある。一つは中国渡りの薬、そして始めは大陸からの客人をもてなす菓子だったういろう。その二つを作っていたのが外郎家のご先祖さまでその出自は中国浙江省。元の順宗皇帝の時、大医院と礼部院外郎という役目を担っていたが明に滅ぼされ亡命先の日本に帰化したのが1368年のこと。博多に亡命した延陳裕は陳外郎と役職名で名乗る。2代目が朝廷に上がることを受け入れ以来京都で朝廷に仕える。外郎家5代目が北条早雲に招かれ小田原に移るが弟が京の外郎家を継ぐ。しかし室町幕府と共に兵火に滅ぶ。以来600余年この小田原の地で二つのういろうを作り続けている八棟お屋敷の外郎家は、地震や津波のたび普請し直し、今日まで来た由。薬の方は帝に透沈香の名をいただき、これによって痰や喉の痛みを平癒した二代目團十郎が感謝を込めて上演したのが歌舞伎十八番外郎売なのだとか。いやはやういろうの凄い歴史。最もオリジナルに近いのは黒糖ういろうとのこと。これと栗の2本を買って家路につく。黒糖の甘味には滋養を覚える。トルコにこんなチマキのような歯触りの甘いお菓子があったことを思い出す。

2022.03.23

コメント(0)

-

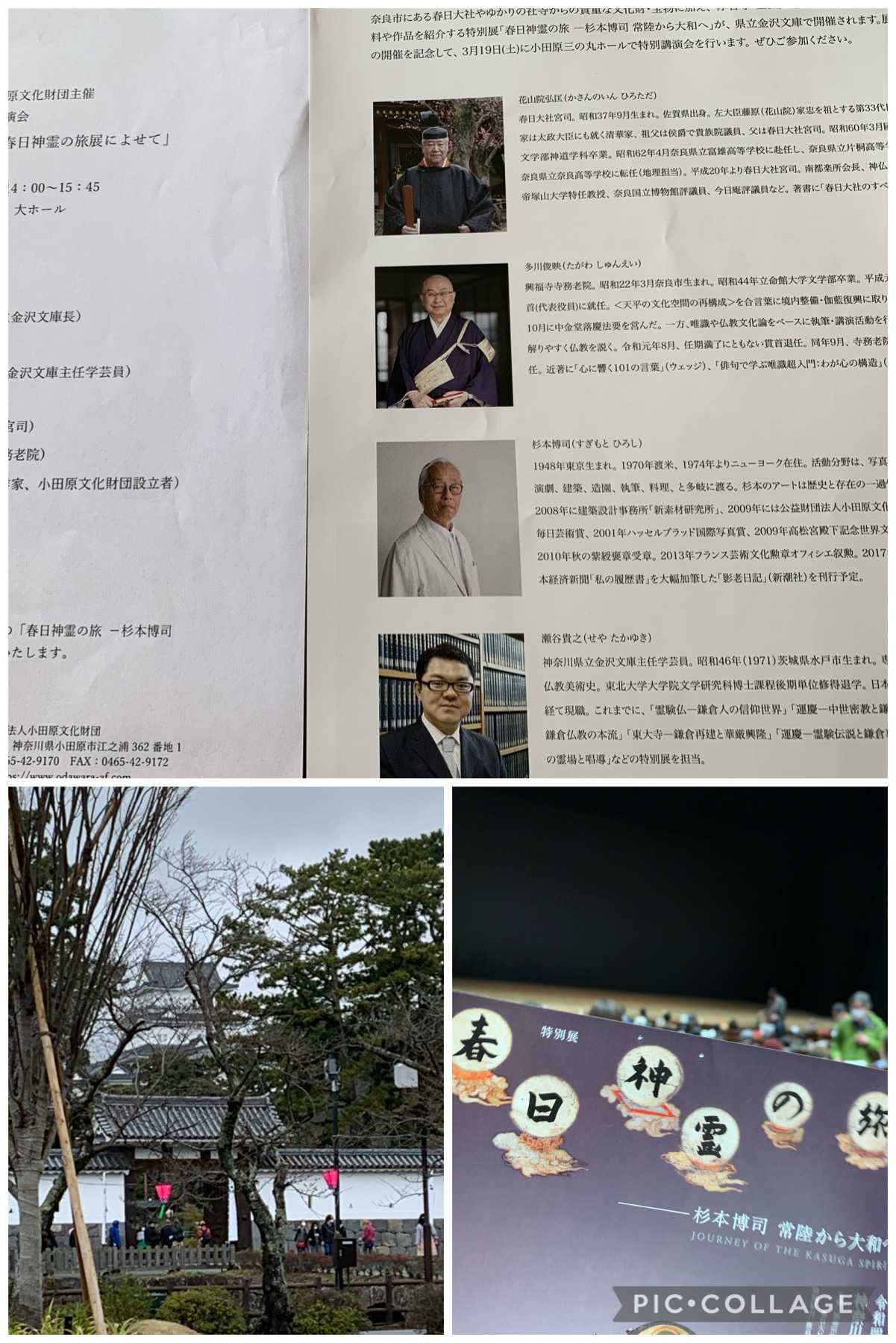

特別講演会「春日信仰と小田原文化財団ー春日神霊の旅展によせて」

2022/03/19/土曜日/ときどき雨の降る先日金沢文庫の展覧会に出かけ、本日は小田原三の丸ホールで展覧会に因む講演会を聞きに遥々やって来た。そもそもの始まりは3年前の江之浦測候所訪問であり、私にとっても少しは長い旅の帰着といえる。そして講演の後数日にして江之浦測候所には春日大社の分祀が鎮まり、杉本氏は自伝が上梓の運び。全て滞りがない。氏の言うように東国から鹿島立ちされた神々の望むところに遣わされた、ということだろうか。故に段上に並ぶ面々も迫力だ。春日大社宮司は藤原道長次男の末裔、花山院カサンノイン33代。大らかなたっぷりしたユーモアを含む身体を見れば、血統に胡散臭いものもあるかのご一族より由緒を覚えるわいな。藤原家の末代に藤原の姓は無いとか当主以外は出家し、先祖縁戚の99%は仏教徒であるとか。一方、春日大社といえば興福寺。その事務老院、多川氏。この役職は氏の創意と言い、大抵の質問には分からないと即答。何とも仏教できず固まりの哲学者のようでもあった。神仏分離令の野蛮を腹に据えかねる氏は、100年単位で感情を持久させる。いや天平奈良の修復される姿の中核の思想を思えば千年単位の御仁とも。唯識論研究の著作も多数あるようで関心が向く。展示物の紹介をしながら、神仏習合、日本の地理自然が育んだ日本的霊性を大いに感じ取った時間だった。時に笑いをまじえ、求道者にして数奇者たちのたっぷり豊かに遊び戯れをこの後千年、海に山に向かいて奉る。そんな発意の言の葉代、そんな印象をもった。

2022.03.22

コメント(0)

-

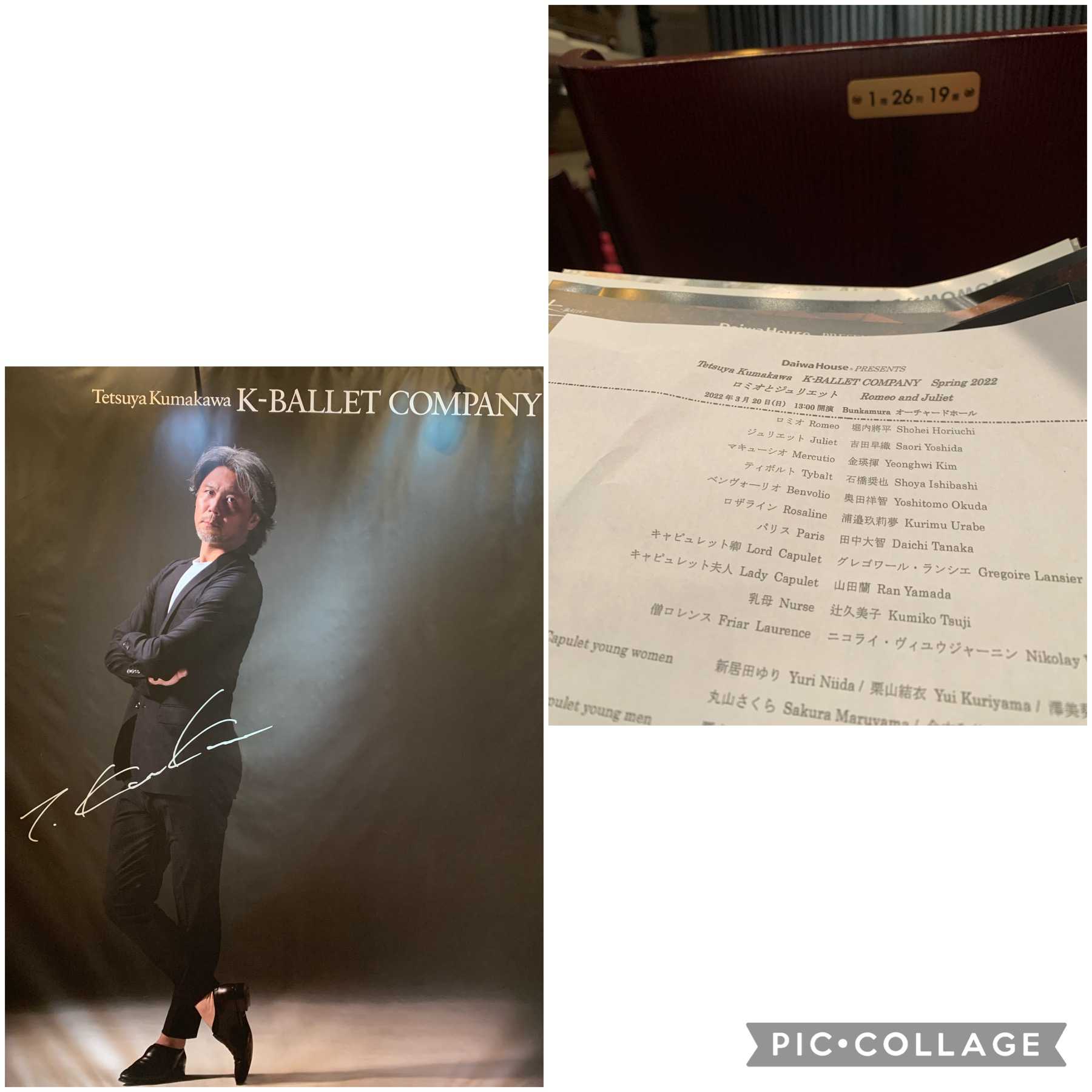

Kバレエのロミオとジュリエット

2022/03/20/日曜日/曇りときどき晴上野水香さんのボレロ以来、久しぶりのバレエを堪能。Kバレエを観るのは初めて、わくわく。実は飯島望未の舞台目当てだったのだけど、どうしても日程が合わず、吉田早織さん、堀内将平さんの配役で。でも予想を遥かに上回る吉田さんのジュリエットだった。そもそもシェイクスピア原作ではジュリエットは14歳.ロミオは17歳の設定のはず。恋にのぼせて一途に生き急ぐ、そんな14歳の弾むようなジュリエットの造形が素晴らしかった。バレエというよりはバレエ演劇、みたいな。踊るだけでは足りずその人物になりきる演技力が必要で、ダンサーの個性も大切になる。そんな点からは優れた配役だと感じた。恋に焦がれて鳴く蝉よりも鳴かぬ蛍が身を焦がす、なんていう都々逸もあったげな。台詞無しで肉体表現だけ、とはいえそこは音楽が大変雄弁なのだと思う。ロミオの堀内さんもロミオを内在化させていた。友人役、金瑛輝と石橋獎也のダンスも軸がしっかりして、また当時の時代を彷彿とさせるような表現演出など垣間見えよかった。

2022.03.21

コメント(0)

-

金沢文庫「特別展 春日神霊の旅」21日まで

2022/03/12/土曜日/啓蟄の候、晴杉本博司という人については、3年近く前「江の浦測候所」を訪ねて初めて知った。その時同行した30年ほどアメリカで暮らす知人は、アメリカではタイムズが特集を組むくらい著名な人だという。石組や石の使い方はよく練られた印象を受けた。建物に関しては彼の意図を汲むよい建築家が日本には沢山いると感じた。元々写真家としてスタートしたとのことだけど、私自身写真に余り関心が無いこともあり、展示されていた氏の作品はあまりピンとこない。さてその杉本氏。知人曰く、彼は古美術でニューヨークで財を成した人ではないかと言っていたが、さにあらん。金沢文庫で、そんな氏の長年の古美術収集のインスピレーションがまとまりを持って展示、表現されている。それだけではなく、春日大社や興福寺その他国宝級も。心惹かれたのは前田青邨から白州正子を経て氏の元に至った十一面観音像のなんとも穏やかにまろびたお顔。能楽完成前の南北朝時代と見られる児屋根命と銘のある古面の呪術帯びた姿などただ全体に照明が意図してだろうが暗すぎる。もう少し明度を上げてほしい。ここから称名寺に出るトンネルは何となくミホミュージアムを思い出させた。

2022.03.19

コメント(0)

-

Snowy forest

2022/03/13/日曜日/お天気デザインはヒロセミドリさん。作成図はravelryから購入できます。糸はカシミア中細二本取り。そのゲージに合わせて製図直しをした。ヨーク部分の配当に苦心する四則計算。針は3号と5号。凡そ1ヶ月の労働。画像はブロッキング前。糸のニュアンスとデザインがマッチングしていて、今までの手編みの中で一番気にいったかも!ブロッキングとドライも終わり、明日のニット教室に来ていく予定。楽しみ♪

2022.03.17

コメント(0)

-

スワッチswatchはやっぱり必要コスト

2022/03/15/火曜日/晴れると夏トップダウンのプルオーバーが一枚仕上がり、いよいよ水かけブロッキングの最中に次のケーススタディのスワッチを編む。以前はゲージさえ編むのを面倒くさがりぶっつけ本番だったが、どうも私は手が緩いらしくオーバーサイズに上がってしまう。そこで指定の号数より落とすとか、とにかくのらくらを決め込む横着者、私。因みに編み物クラス大半は講師資格を持つ強者でこれらの方は一様に手がきつい。つまりプロは手堅い。手強い。そんなプロな方は必ずスワッチを作る。いや私もイサガーのツヴェルステッドのワークショップではさんざんその大切さを教わり作ったのだが…物臭すれば編み直し解き直しが余りに多く、その時間コストが結局高くつく事に目覚めた私!ええ今頃。スウォッチを作ると作製者の配慮のどこを見落としているかがよく分かる。スワッチでさえ美しい仕上げておきたいが、まあここでは盛大に間違えて或いは改良など考えて、のサンプルにしたい。初めは三本糸の引き揃えにしたけれどちょっと重持ちするので、結局中ボソ程度のカシミアとメリノの二本揃え、6号と4号で。しかも!ブロッキング前と後で大きさも確認。ブロッキング後は凡そ92%小さくなった。糸の性質が関わるのでこれも確認しておきたいところ。イサガーのところではスウォッチに濡れたガーゼをかけて乾くまで放置していたっけ。さあ、次男のプルオーバーがんばろう。今シーズンの冬物大物はこれがラストの予定。

2022.03.16

コメント(0)

-

ある日タヌキは

2022/03/14/月曜日/まるで5月タヌキの画像 by photoAC我が家の前の傾斜地ブッシュには偶にタヌキが姿を現す。冬の間親子連れか兄弟か夫婦ものか、2頭が仲睦まじく歩く姿を度々見かけた。タヌキは好奇心強く怖がることもなく、至近で此方を伺い堂々と藪の中に入っていく。こちらが何やら申し訳なく、お先にどうぞという気分で見送る。寒さが温んだ2月半ば、道路真ん中で一匹のタヌキが西日の方向をじっと見ている。我が家の老犬は最近視力も衰え、タヌキを側で見ても吠えもしない。道路の真ん中でじっとしていると危ないよ、とタヌキに声をかけると藪にさささと逃げるも一定の距離を置いてじっとこちらを見ている。その場を離れるとまた道路の真ん中で何かを待つように西日に打たれてうずくまっている。しとしとぴっちゃんだろうか。親にはぐれたか兄が何処かへ行ったきり戻らないのだろうか。いかにも哀れである。そんなこんなを家人に話して暫く。我が家の玄関ポーチにあの時のタヌキが姿を変身させたように置物となって乗っかっているではないか。夫は私が、私は夫が置いたものと思い込む。3日ほどもしてそうではないと知る。はて面妖な。やはりタヌキの七変化でキツネの子となったか。しかし私の好みとはいえず、飼い主の方に引き取りに来て頂けないものかしら。その内前の藪に隠れ住むかしら。

2022.03.15

コメント(0)

-

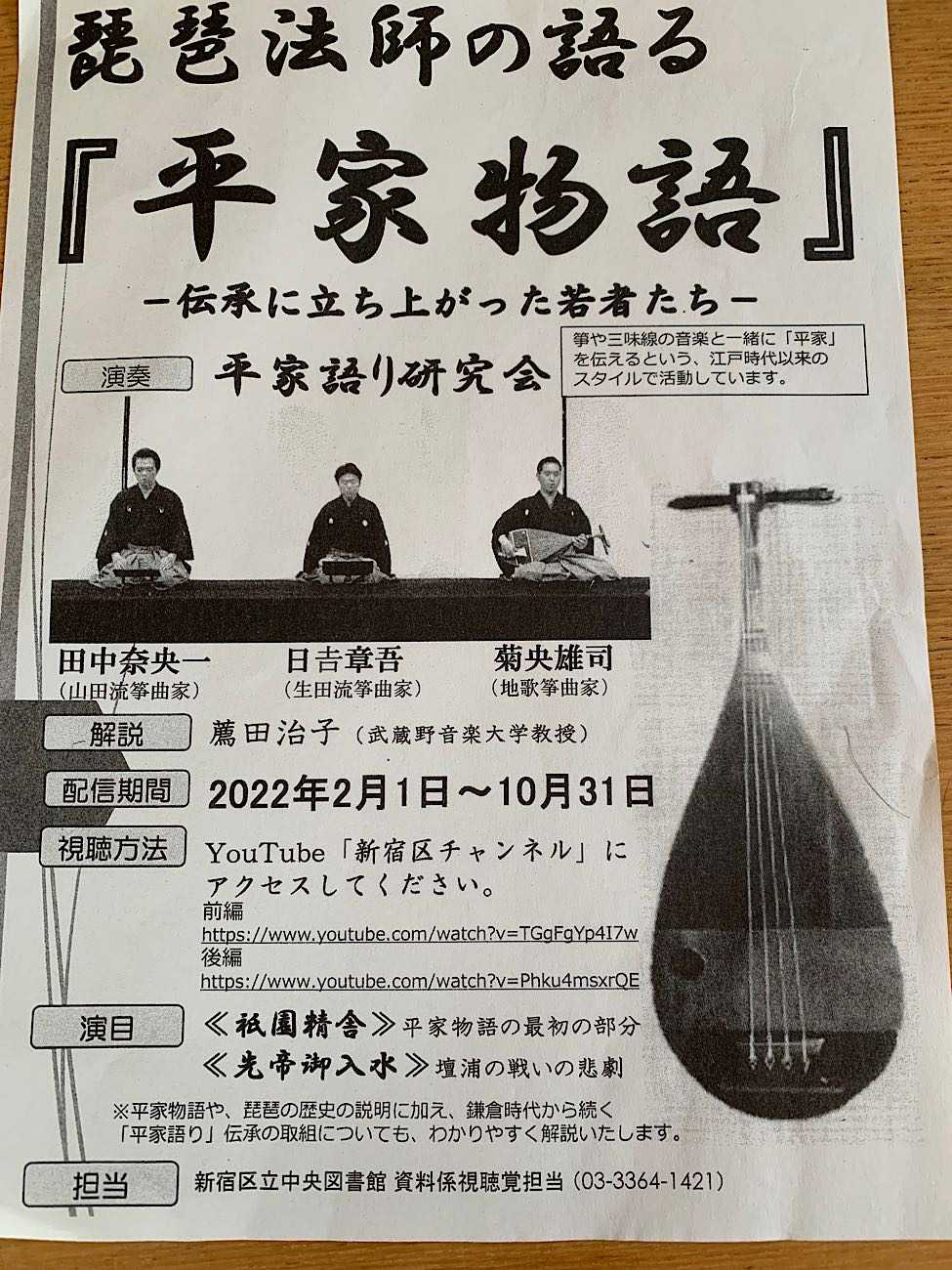

平家ブラザーズ

2022/03/13/日曜日/曇り後晴新宿区立中央図書館の面白い試み。法学奏者の若手三人による平家物語の琵琶語りが後半年、YouTubeで楽しめる。彼らの瑞々しい音声が聴くものをして内的に振動させます。能の謡曲、文楽の浄瑠璃、そして琵琶法師。東では徳川の元琵琶は段々侘しくなっていったが、九州では生き延びていたことなんぞも古川日出男氏『作家と楽しむ古典』で知る。コロナで日本の古典に関心が向き、平家物語に耳傾けるまでになりぬるを。

2022.03.14

コメント(0)

-

霊岸島から小網神社へ

2022/03/11/金曜日/柔らかい気温神田で7年仕事していても新川(霊岸島)に渡るのは初めて。この地区は昔からの和菓子屋さんが多く、前々から期待の江戸前の島。やって来たのは梅家亭本店。桜餅がないか尋ねるとなんと!桜餅は3日間のみで終わりとか。ほとんど幻。で、ここに居並ぶ焼き菓子3つに鶯餅、金鍔を二つずつで1580円ばかりでお土産に。さて茅場橋から高速道路を潜り行けば小網町。花桃には富士がよく似合い。つらつら行くと、何となく人のざわめきがあると思えば、そこは小網神社。何でもゲッターズさんの発言で一躍人気のパワースポットになったと書道教室でご一緒の方に教えてもらいご参拝する。女性連れとか若い人の中にサラリーマン風男性も。平日に神社で並び待つのは珍しい。コロナでも、いやコロナ禍だからこその賑わいなのかな。家族の息災を祈願する。シール式おみくじを引いてみると金運ゴールドのミミズクが。金運といえば、昨冬滞在した京都のホテルを出入りするたび引きも切らずの長蛇の列に何事⁉︎と調べてみるとその名も御金神社の参拝者らしい。いやはや。私はこれで幸せ!フランス饅頭は黒餡にオレンジピール乗せ、アメリカ饅頭は白餡に胡桃乗せ。店主おすすめは卵黄だけの餡のお饅頭。とても美味しく頂いたのは(金)ツバ。うふ

2022.03.13

コメント(0)

-

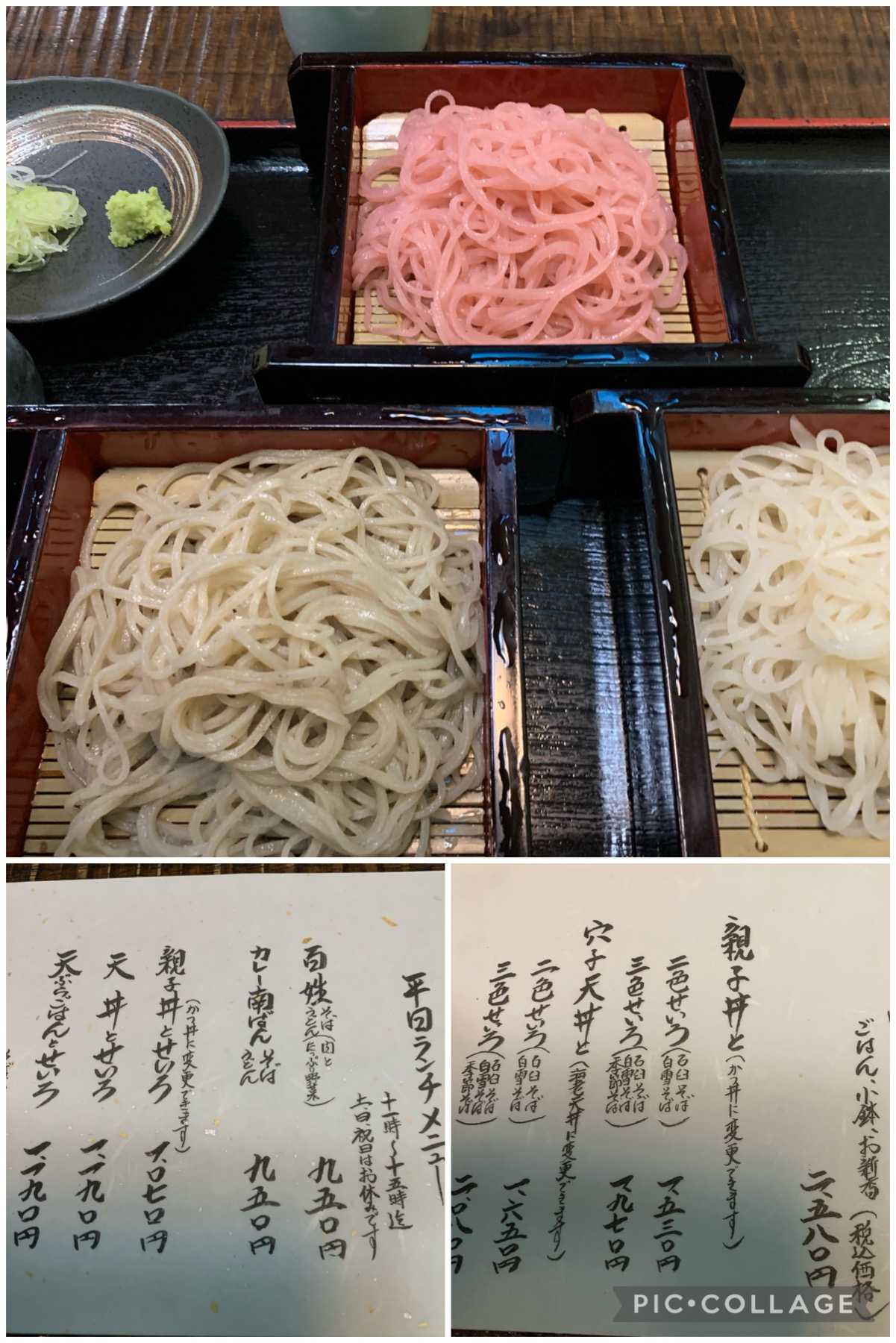

2022年3月の蕎麦

2022/3月❶2日/水曜日/中野区手打ちそば山商やっぱりここへ。3月になったら三色せいろには桜が。ほかは定番の白雪と田舎。1450円。蕎麦とツユのバランスがほんと良い。❷9日/水曜日/中野区手打ちそば山商本日はちょっと奮発して、穴子天丼と2色せいろのランチセット。1650円。穴子のホネを結んでからりと揚げているのが珍しい。隣り男三人客、大声で喚き散らしてげんなり。客筋も重要と思い知らされる。これが昼間常連ならば足が遠のきそう。❸11日/金曜日/中央区蕎麦懐石 茅場町 更科初めての蕎麦屋さん。茅場町だけど目と鼻の先は新川。亀島川に面しているので店内からの眺めに風情あり。10人も入れば満席、女性客で占められている。ランチセットはぶっかけか温かい蕎麦にまぐろ丼。このマグロの質で1350円はお得。ワサビがびっくりの多さ。お漬物のきゅうりのQちゃんは要らない。それに私はもりそばが食べたい。お蕎麦そのものは美味しいので次回は天せいろかな?❹12日/土曜日/横浜市金沢区寿徳庵金沢文庫店初めてのお店。というか自分、いよいよこんな所にまでお蕎麦を求め始め?いやいや偶々他の用事があってのこととはいえわざわざ遠回り。一瞬怯みそうな店構え。店内も清潔さとは程遠い。とはいえ自家製粉十割蕎麦のお店。思ってたよりも洗練されている。ツユも私の好み。おまけに蕎麦粥付きとは嬉しい。こういう風に食べると蕎麦の味ととろみがよく分かる。これで1100円。この価格なら店舗美装まで手が回らないかも。支店があるのかしら。❺16日/水曜日/新宿区百人町 近江屋せいろ大盛り 870円新宿界隈では好みのお蕎麦屋さん。本日の蕎麦の断り書きが厨房側の壁にかかっている。冷水で締められて、ワサビも生、ツユも出汁の鰹の存在感がある。惜しむらくはいつも蕎麦湯が早く出されすぎることくらい。ホンモノ食べて870円は有難い。❼23日/水曜日/中野区手打ちそば山商天ぷらごはんと石臼挽き蕎麦のランチ、1190円。相変わらず美味しいお蕎麦とツユ。天つゆも蕎麦湯で全て平らげる。❽25日/金曜日/中央区手打ちそばろろ住吉神社詣の前に、評価が良いので訪ねる。蕎麦そのものは良い。が少し茹で過ぎかな?氷水での締めが無いかな?好みにもよるけれど私にはツユが甘めで昔ながらの江戸のツユのような印象。それでも野菜かき揚げとタラコご飯に冷奴が付いて千円は凄いお得。下町らしい温かさを感じる雰囲気の良いお店❾30日/水曜日/港区蕎麦 青乃ランチセット、しらす丼ともり蕎麦、1050円。評価は多分お蕎麦そのものではなく、バリエーションが豊富で土地柄の割安感が影響かな?蕎麦そのものは更科で品良いけれど、ツユが田舎蕎麦に合いそうな濃いめで出汁感乏しい。粉ワサビかな、ネギも切り口は乱雑。出されたお水としらす丼がそこそこ美味しい。普段のランチのお店。このお店の前は中華のふーみん。相変わらずの行列待ち。今月は初めての蕎麦屋さん四軒。金沢文庫まで、よく出かけたなあ。私好みは山商、松風、百人町近江屋、そば一仁。そういえば最近一仁に行ってない!4月にはまた訪ねたいな。

2022.03.12

コメント(0)

-

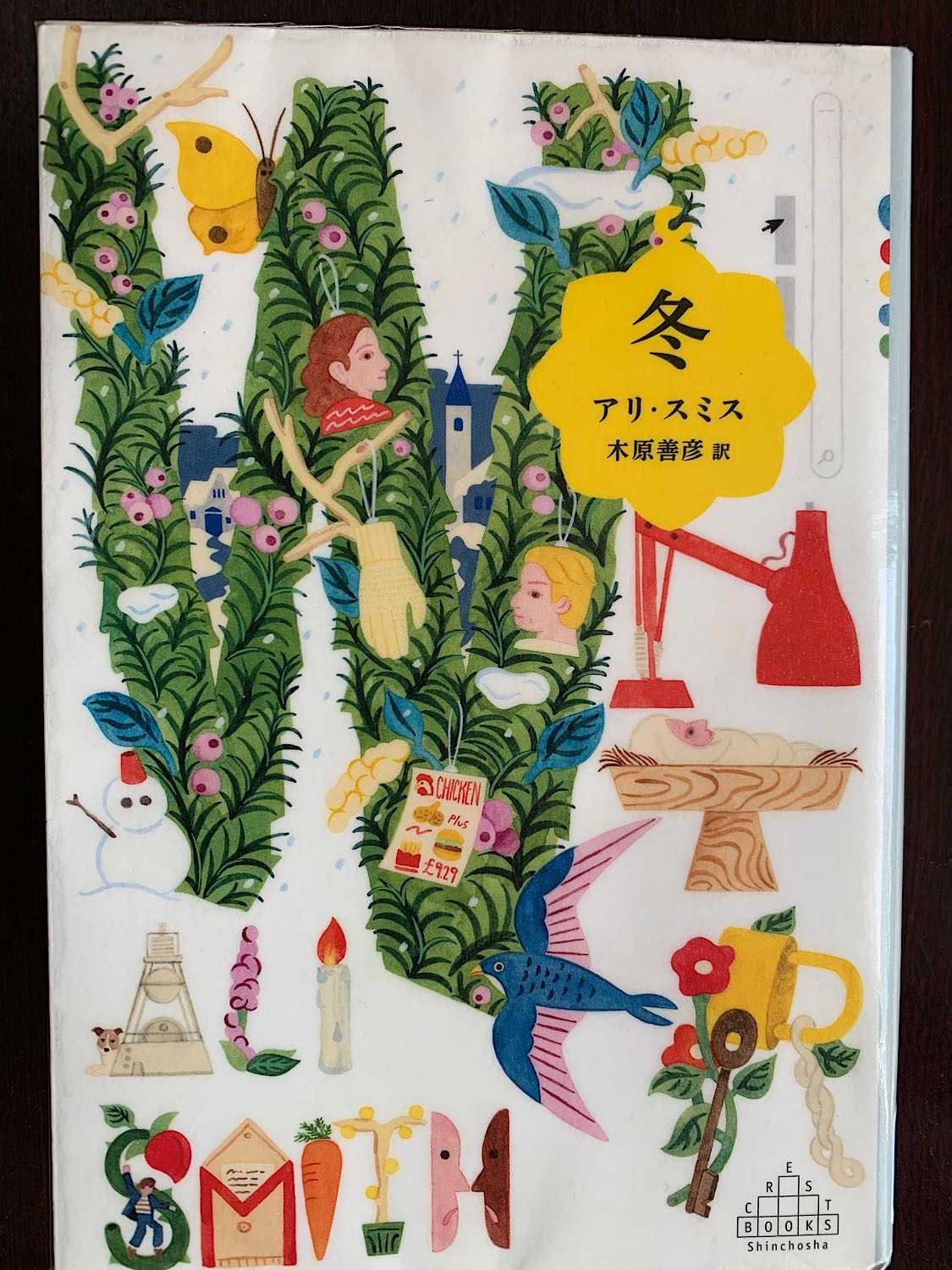

『冬』

〈DATA〉株式会社新潮社/アリ・スミス 訳者木原善彦2021年10月30日発行WINTER by Ali SmithCopyright©️2017, Ali Smith〈私的読書メーター〉今まで読んだことがない味わいなのにどこか懐かしく感じる。ブレグジットが決定し世界は分断が進行し移民難民の潮流は勢いを増す。そんな政治的主題と英国の周縁コーンウォールの屋敷で繰り広げられるそれぞれの小さくて偉大なモチーフ。人と人の魂的な出会い、許し、愛し、行為すること、想像することの兆しが非母語話者ラックスを通し雲間の光のように輝く。クリスマスを軸に時間は過去に遡り、未来も少し。彫刻家ヘップワースの磁場?浮かぶ頭、石の穴、柊のリースの穴、ピアスの穴「人生ってこんなもの。時間もこんなもの」のリフレイン。〉〈〈この本をどのように記憶するかとても難しい。これは果たして政治的な主題を持つのだろうか?それよりももっと豊かで切実なものが横たわっているのでは無いだろうか。会話に「」が付かなくてするするストーリーが流れていくけれど、ちゃんと追える。「」が付かないだけで詩的イマジネーションが湧く。そこは訳者の手腕もあるかも。老姉妹が過ごしたコーンウォールは妖精譚や神話の故郷のような土地なのに、環境、平和、差別、自由な価値のために過激な活動をする姉をなじる時に実業界で成功した妹は、「それは神話よ!」となじる。巻頭にいくつか言葉が並んでいるのだが、これが案外この物語のハブのようなものかもしれない。その一つ、ブレグジットに踏み切った前の英国首相テリーザ・メイの「自分が世界市民だと信じる人は、実はどこの市民でもありません。」がある。世界市民を自認するドンキホーテ気質の姉に向かいそれは神話よ!と叫んでいる金儲けの上手い妹がメイ首相にだぶる。メイの姉はサッチャーだったかも、だけど。ところで老姉妹が育ち、やがて妹が手に入れたマナハウス風お屋敷はチェイブレスCHEI BRESと名付けられていた。妹が唯一愛した男との再会でその意味が明かされる。それはコーンウォール語で精神の家、頭の家、魂の家、という意味だった。この時の会話で『ふくろう模様の皿』が出てくるのが好ましい。ヘップワースに先してウェールズの穴の開いた石について知らされる物語なのだから。そしてこの魂の家は『愛と精霊の家』をも思い出させる。女性によって紡がれる家族の物語は第一、第二、アフガニスタン、イラク、それからその先に起こりそうな戦争も含みつつ。更にクリスマスについて。そうだった。これはクリスマスの複層物語なのだ。トランプがメリークリスマスと堂々と言えるアメリカ、の訳者のホワイトの暗喩。私自身は何でもありの日本的な信仰の淡い持ち主なので、政治的に正しくハッピーホリデーでしたか?なんかバカげてると思う。言葉と気持ちがぴたりとしないとおめでとうなんて言えない。そういえば随分前にクリスマスおめでとうございます!と年配の女性に挨拶したら変な言い回しと言われたけど、そうかな?私の幼稚園時代はそう言ってたと思う。〉〉

2022.03.12

コメント(0)

-

本日のお習字と「復興」

2022/03/11/金曜日/温かい日復興は難しい。字の形でさえ難しい。レッスンの後、銀座に出たら和光のウインドウが。スマイルはエールになる!スマイルの花は咲く。

2022.03.11

コメント(0)

-

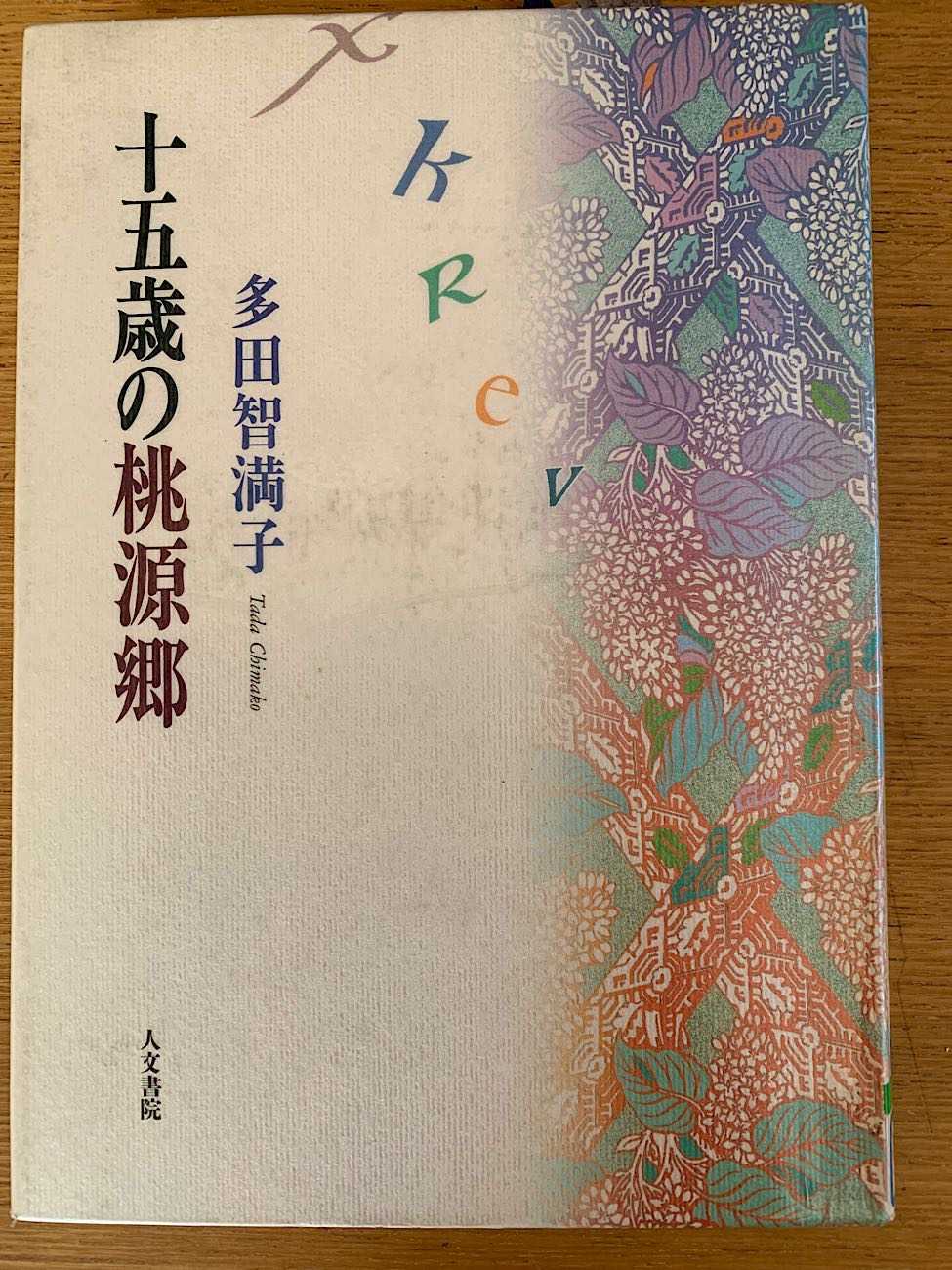

『十五歳の桃源郷』

2022/03/08/火曜日/寒の戻り、寒さ増し〈DATA〉人文書院/多田智満子2000年9月1日初版第一刷印刷2000年9月5日初版第一刷発行〈私的読書メーター〉〈多田氏の存在は『ジュリアン・バトラー…』から、とはいえ訳書『ハドリアヌス帝の回想』は昔既読。あながち未知とも言えぬ。随分早熟な方である。ものの不思議を考え始めた12歳の頃プラターク英雄伝に夢中になる一方、所作の美しい同級生に倣って宝生流を習う。古歌や和漢の故事を織り込んだ謡曲が後の詩人の魂を揺籃した。サークル同人澁澤龍彦のエピソードも多いが全編貫く乾いたユーモアはギリシア持ち味か。動物の一連、殊に犬の遠吠えが生き物の本能の飢えを感じさせ「一種根源的な音楽」とみる一節や詩人鷲巣重男については謡曲クドキか。〉まるで運命に引き寄せられるように夫の勤務に伴い神戸に住んで神谷美恵子主催のフランス語会のメンバーになっていたそうだが、その辺りの事は何も触れていない。アスフォデロスの花と聞いて、オデュッセウスが冥府で出会アキレウスの亡魂が去りゆく野のイメージが浮かび上がるとしたら、ギリシアローマの古典がよほどお好きな読者だろう。ホメーロスの叙事詩は読んでいてもアキレウスに関わる本を幾つか読んでいても、そこに登場する動植物はさっぱり結びつかない私などはいかんせん、須賀敦子氏が知らずにいたことを多田氏は多少驚きつつ、この章を認めている。ポセイドン神殿、ネオプトレモス、トロイ戦争、ペロポネソス半島、アルテミス神殿遺跡、アケロン、忘却の川レテ、エリュシオンの白いポプラ、プリニウス博物誌などなど、アクアドーネの糸のように繰り出されるこの章の幽玄さよ。これだけの詩人、作家が今はもうあまり思い出されていないとは。本書は書庫から出してもらった。

2022.03.08

コメント(0)

-

目黒区立美術館から代官山へ

2022/03/05/土曜日/春めく晴出かけたのは2/27日曜日。ぐるっとパス最終日なのでお天気な良さにも誘われて目黒区立美術館へ「木村伊兵衛と画家たちの見たパリ」を見に行く。権之助坂を下り目黒川沿いに歩くと桜の蕾がだいぶ膨らんでいた。この暖かさで今日辺りちらほら咲くのかしら。テニスコートや市民プールなどの公共施設群の一角の地域に溶け込んだ美術館は、たまたまか都の写真美術館より賑わっている。1950年代のパリの様子を写真と絵で旅する企画。木村の写真は詳細な日付やパリの何区の何の通りといった記録が曖昧な点がちょっと勿体ない。ポスターにもなっている著名な一枚もカルチェラタンとはあるけれど年代は1954~55年とある。それにしてもこの写真、偶然とは思えぬ構成の妙。後ろ姿、前方方向、横向きみな動きと色彩が溌剌としていて、車やバイクの動くための道具は静かなオブジェ。第二次世界大戦の悪夢からようやく平穏な日々が日常のものとなった悦びがもたらした一瞬だろうか。エトランジェが全然いないムフタール街とか、レアールの食肉市場が現役。他にも霧に潤むパリの、モーヴな色彩は出始めのカラー写真でうまく捉えられていると感じた。木村自身の言葉で人物をカラーで撮ると人形みたいに見えるから光の用い方が工夫がいるみたいなことを述べている。今まであまり関心の無かったこの時代に洋行した画家の中に、猪熊弦一郎と同時代、戦前のパリで学んだ角浩とか島村三七雄を知った。キムラと同時代には野見山暁治。ショップで絵葉書をいくつか買ってもう一つの目的、ブラウニーを求めて代官山方面へ。目黒は行人坂やお不動さんに見られるように修験道と縁が深く、神社仏閣もたくさんあって散歩が楽しい。庚申塚も地元の人の手で大切にされている。やって来ました、ファットウィッチ。10年くらいまえだから今現在チェルシーの本店がどんな様子かは知らないけれど、何だかなあ。ファーマーズマーケットで買うようながっつりした手作り感が消えて、余りにソフィスティケートされてない?おまけにめちゃ高い!こんな小粒を12個買ったら4800余円!まあともかく、コロナ禍であってもパリとニューヨークを旅した日曜日半日。あ、目黒銀座がすごい人でびっくり。恐る恐る日曜日に出かけたけれど代官山周辺も若い人やマダムがぞろぞろ。

2022.03.05

コメント(0)

-

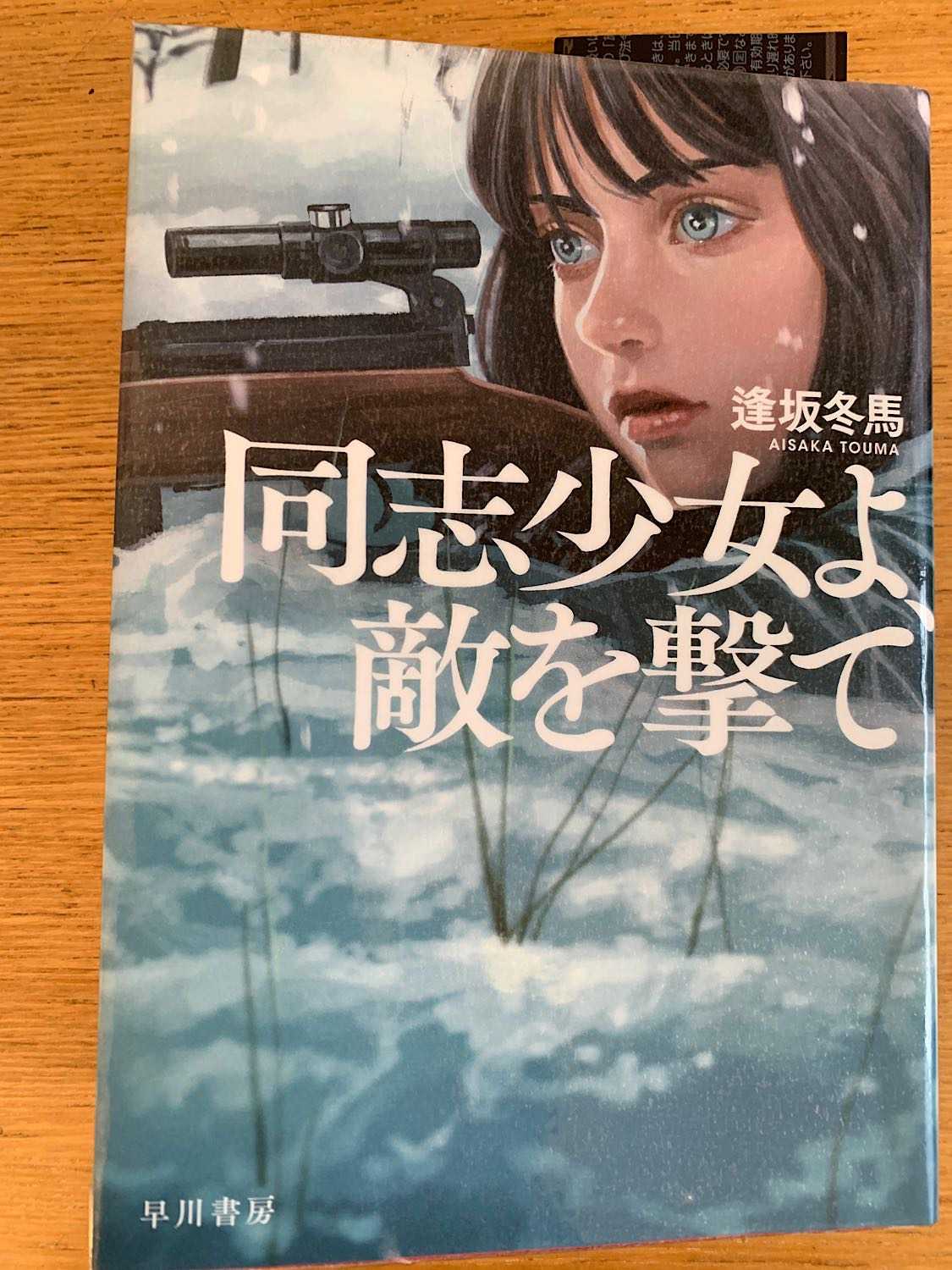

『同志少女よ、敵を撃て』

2022/02/28/月曜日/日陰はまだまだ寒い晴〈DATA〉早坂書房/逢坂冬馬2021年11月25日発行2021年12月20日10版第11回アガサ・クリスティ賞受賞〈私的読書メーター〉〈こんなタイミングで読んでしまった。2.24翌日の混じり気のない明るい青空。戦火の街で空を見る人などいないだろうと胸蓋がる。本文384頁「オーストリア、ズデーデン等を領土的野心のままに獲得し、戦争を恐れる西側諸連合国がこれにひたすら妥協する姿勢を観測し続けた」ナチ政権はケーニヒスベルクの飛び地状態解消のため本土から東プロイセンへ至るダンツィヒ回廊を割譲せよとポーランドを恫喝。断固拒否されると正当性のかけらもない侵略に及び結果これが第二次世界大戦の勃発を招く。あの戦災、多大な戦死、何を学んだのか連合国側は。〉この本の感想をどう続けてよいものか。役どころを変えて現実が物語をトレースしているような錯覚に陥る。おまけに朝日新聞の多和田葉子さん連載小説が微妙に連打していて、もはや日常が溶けている。世界はみな百年単位のパンデミックを共に乗り越えようと不断の努力をしてきていたのではなかったか。ナチスもベルリンの壁も消えて、なおかつ地球温暖化の環境問題に取り組む新しい価値を持ち始めるのではなかったか。プーチン的人間が未だ生まれ来る土壌があるのか、旧ソ連は。彼と彼の側近らが退場すればトルストイやドストエフスキーの芸術大国ロシアは蘇生するのか。本書はナチスに対抗したソ連の女性スナイパーたちの史実に基づく人間物語だ。このような悲劇の重ね塗りをしないために、他国の言語を学ぶ、その人の名前で呼べる他国の個人と出会う、スポーツ的熱狂に陥らない、行動の目的を自分に問う、周囲は自分より賢いと常に自覚するなどなど、本書に散見される。自衛ということの範囲も思い知らされる。

2022.03.04

コメント(0)

-

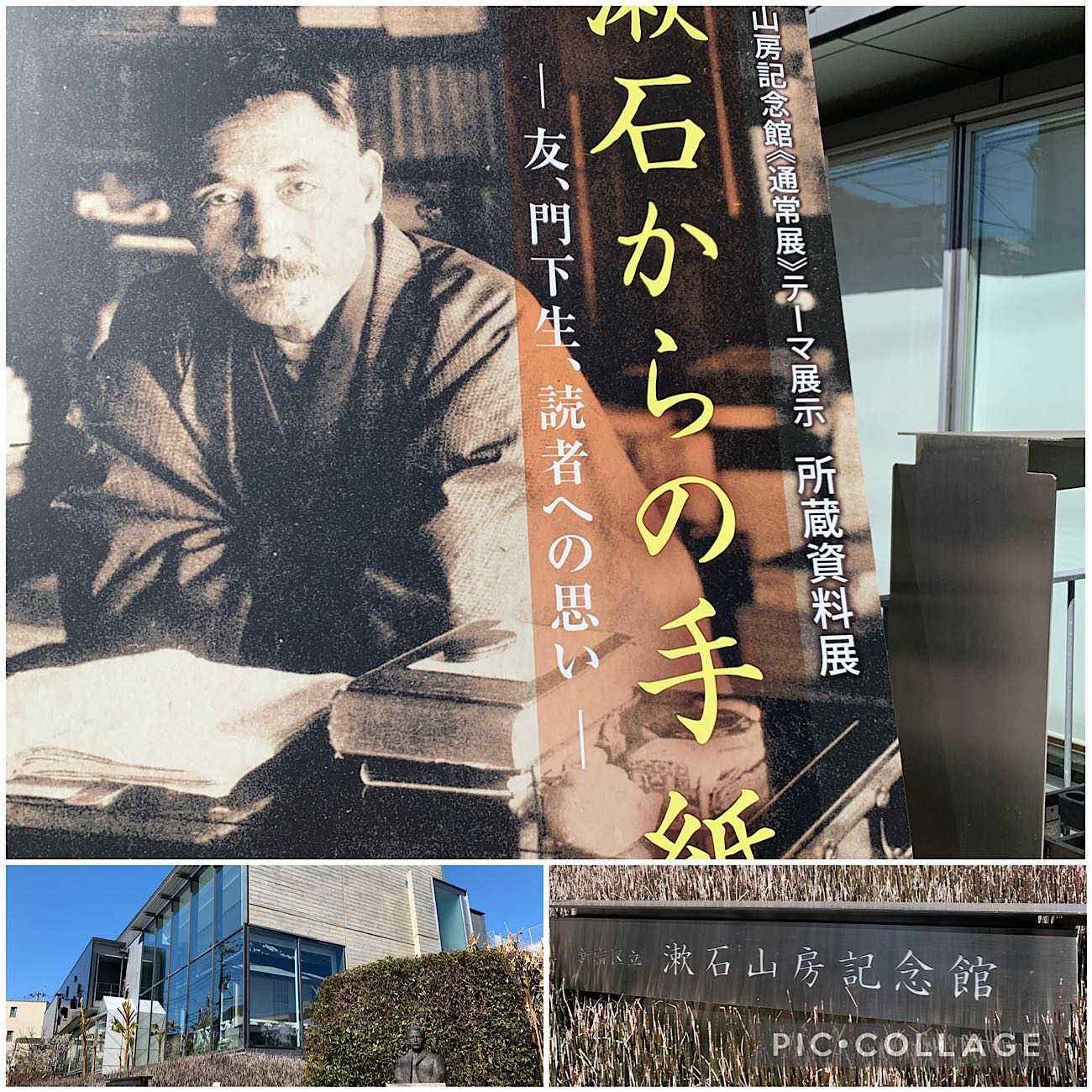

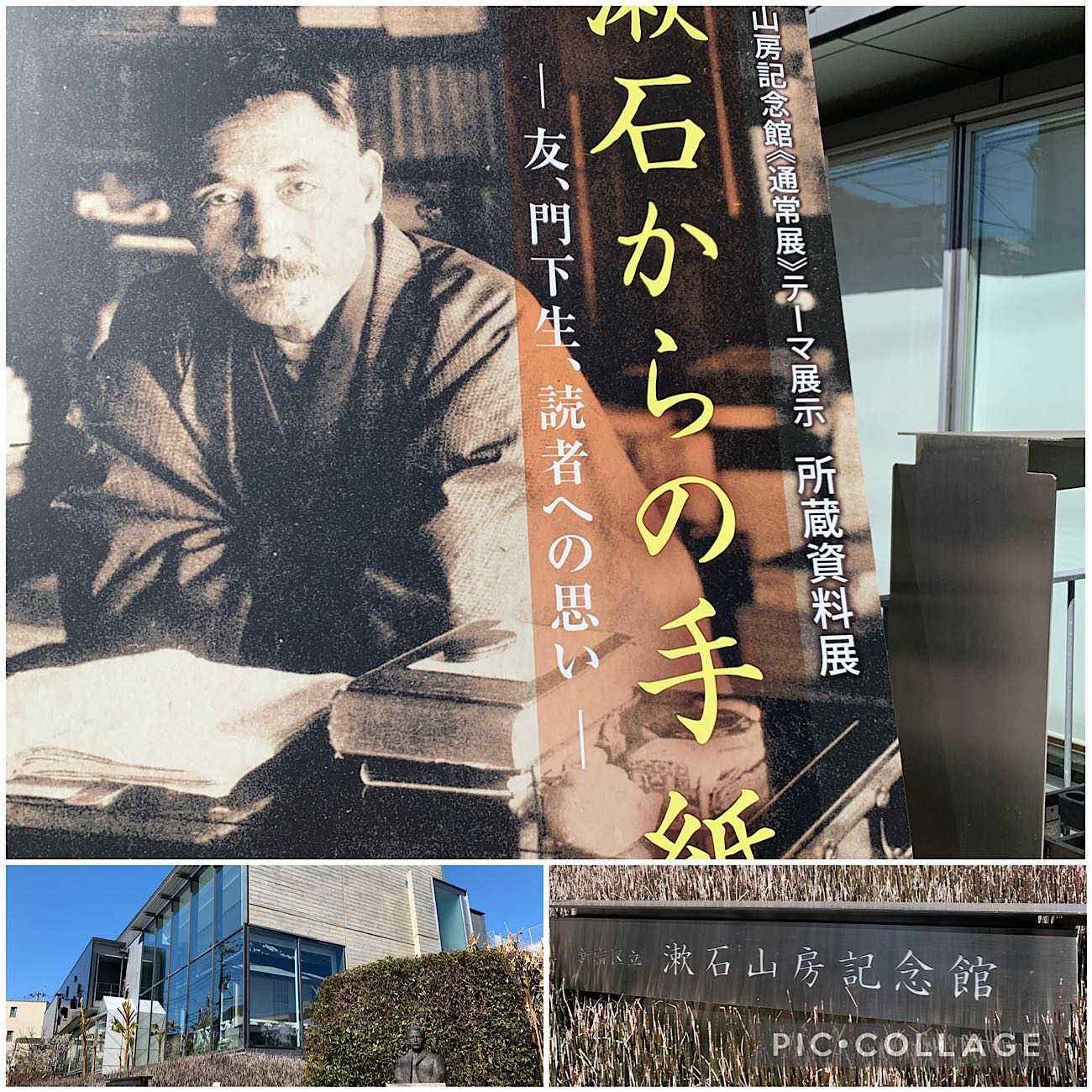

漱石山房記念館から森鴎外記念館へ

2022/02/25/金曜日/空が青く晴れ渡った日牛込柳町駅から草間彌生美術館(休館中)の手前を折れて直ぐ。小さな記念公園隣接、見晴らしのよい所にあります。漱石自邸の内の書斎が原寸大で再現されている。神奈川の近代文学館の資料から丁寧に読み取り再現してみせた力作。ぐるりとサンルームのような回廊が周り、芭蕉を植えてあるのが洋行帰りらしい。また漢籍という教養を持ち得た最後の時代の教養人の趣も濃厚で実にインターナショナル?グローバル?な精神的砦としての書斎。漱石の手紙ハガキ便りは電話くらいの感覚で一日に何度もしたためだと聞く。その中からいくつか公開されていたが残念なことに撮影禁止。記憶に残るのは鏡子夫人にロンドンから送った一筆。神経衰弱でよほど弱っていたのかと思える内容。人情なんぞが理解できない自分でさえお前が恋しくてたまらぬ、何とも奇特なことではないかと存外素直に、また作家らしく第三者的に自らを観察した文面を夫人に届けている。初耳だったのが、漱石は建築家になりたいと考えたくらい美術に通じており、装丁にもかなり気を使っていた事や山房の木曜会では水彩画の会なども持たれた事など。書斎には漱石の手による禅画の複製もある。あれだけの手紙を書き、連載小説やら俳句の会やら木曜会やら書やら絵やら、よくもまあ時間があったもの。隣接公園に飼い犬の墓の塔がある。漱石は、子どもらは子犬の間はやたらと構っていたもののすぐに興味を無くしたが、犬の方では生涯愛情を失うことはなかった、という痛切な一文を遺している。漱石の、こういう〈目〉が好きだ。↑漱石のリアルロボットかと思ったらマネキンだった。恐らく玄関はこの辺、という辺りに格子戸。山房を後にして、弦巻バス停まで10余分歩く。上56だったか上野松坂屋に行くバスで30分ばかりて森鴎外記念館側のバス停に行ける。ここのカフェはなかなか良い。本日は時間が押して立ち寄れなかった。森鴎外記念館では写真展写真の中の鴎外、といっても過去に見たものが殆どであってあまり目新しく感じたものは無かった。後添えの妻のことを知人にいささか自慢げに「美術品の妻」を手に入れたというように手紙に書いてあるのを見て、ちょっとげんなりした。この知性と感性で、女性に対しては所詮これか、の印象。これに比べれば漱石は見合い後、鏡子夫人の印象を歯並びを気にせず笑うところがよかった、などと感想を述べて結婚している辺り、人間に向き合っているではないか、と思わされた。悪妻だの、いや漱石はDVだったの喧しいが七人の子を成し猫にも犬にも愛情を注いで添い遂げたのだもの立派なこと。

2022.03.04

コメント(0)

-

漱石山房記念館から森鴎外記念館へ

2022/02/25/金曜日/空が青く晴れ渡った日牛込柳町駅から草間彌生美術館(休館中)の手前を折れて直ぐ。小さな記念公園隣接、見晴らしのよい所にあります。漱石自邸の内の書斎が原寸大で再現されている。神奈川の近代文学館の資料から丁寧に読み取り再現してみせた力作。ぐるりとサンルームのような回廊が周り、芭蕉を植えてあるのが洋行帰りらしい。また漢籍という教養を持ち得た最後の時代の教養人の趣も濃厚で実にインターナショナル?グローバル?な精神的砦としての書斎。漱石の手紙ハガキ便りは電話くらいの感覚で一日に何度もしたためだと聞く。その中からいくつか公開されていたが残念なことに撮影禁止。記憶に残るのは鏡子夫人にロンドンから送った一筆。神経衰弱でよほど弱っていたのかと思える内容。人情なんぞが理解できない自分でさえお前が恋しくてたまらぬ、何とも奇特なことではないかと存外素直に、また作家らしく第三者的に自らを観察した文面を夫人に届けている。初耳だったのが、漱石は建築家になりたいと考えたくらい美術に通じており、装丁にもかなり気を使っていた事や山房の木曜会では水彩画の会なども持たれた事など。書斎には漱石の手による禅画の複製もある。あれだけの手紙を書き、連載小説やら俳句の会やら木曜会やら書やら絵やら、よくもまあ時間があったもの。隣接公園に飼い犬の墓の塔がある。漱石は、子どもらは子犬の間はやたらと構っていたもののすぐに興味を無くしたが、犬の方では生涯愛情を失うことはなかった、という痛切な一文を遺している。漱石の、こういう〈目〉が好きだ。↑漱石のリアルロボットかと思ったらマネキンだった。恐らく玄関はこの辺、という辺りに格子戸。山房を後にして、弦巻バス停まで10余分歩く。上56だったか上野松坂屋に行くバスで30分ばかりて森鴎外記念館側のバス停に行ける。ここのカフェはなかなか良い。本日は時間が押して立ち寄れなかった。森鴎外記念館では写真展写真の中の鴎外、といっても過去に見たものが殆どであってあまり目新しく感じたものは無かった。後添えの妻のことを知人にいささか自慢げに「美術品の妻」を手に入れたというように手紙に書いてあるのを見て、ちょっとげんなりした。この知性と感性で、女性に対しては所詮これか、の印象。これに比べれば漱石は見合い後、鏡子夫人の印象を歯並びを気にせず笑うところがよかった、などと感想を述べて結婚している辺り、人間に向き合っているではないか、と思わされた。悪妻だの、いや漱石はDVだったの喧しいが七人の子を成し猫にも犬にも愛情を注いで添い遂げたのだもの立派なこと。

2022.03.03

コメント(0)

-

第219回文楽公演

2022/02/22/火曜日/晴天国立劇場へは半蔵門駅から行くので、いつも楽屋口横を抜けて行く。大抵は午前か昼の部を見るのだけど、珍しく昼と夜のニ部続けて鑑賞。早目に着いて時間潰しと思ったけれど、気持ちの良いカフェがこの辺り本当に無いのです。隣接地のホテルのラウンジもコロナで閉めているらしい。うろうろ経巡り演芸場を周り、結局ドトールまで足を伸ばした。国立のエンタメ会場なのにまともなカフェもビストロも無いなんて名折れもいいとこ。時間潰しの上、やって来たら客席は既に沢山の人。やはり本日のメイン、加賀見山旧錦絵。カガミヤマコキョウノニシキエ待つ側から熱気が。全九段の内、六(草履打ちの段)、七段(廊下の段、長局の段、奥庭の段)が演じられる。いつかは全段通した大きな演目が観たいけど、中々そんな機会に恵まれないのは何故なんだろうか。この浄瑠璃は江戸時代に起きた大名家奥御殿の仇討ちと加賀前田藩の御家騒動の二つの事件を絡めている。幕府お達しで実名を出せず、時代も足利に置き換えられているが、当然江戸町民ならずとも背景はすっかり見え見えなのだ。そういうことまで含むメタ観劇?更に中老と召使、これが町民上がりと没落武士の娘、の転倒の設定であって其々の義理と人情を暮らしぶりの細やかさの中に畳み込む表現も女性が主役ならではの演目。長局での召使お初を操る桐竹勘十郎は、前回観た時よりはるかに良かった。年の頃14、没落したけれども侍の娘、支える主人は裕福といえども町人上がり。それでも通うひたひたとした情愛。それら全てが乗り移ったお初だった。中老尾上の吉田和生もお初と対象的に落ち着き風格がある。吉田氏の、舞台に溶け込んでまるで自分の身体で繰っていないかのような風体が素晴らしい。豊竹咲大夫はこの演目の第一声をリード。長局の段後半の竹本織太夫が力強く訴えてくる。この人いいなぁ。三味線鶴澤藤蔵。お二人とも今後円熟していくのだろう。さて第三幕まで時間が余る人にだけ開けてくれる2階の暗くてしょぼい食堂。再び言いますがこれが国立と名のつく劇場レストランなんだから呆れる。もっとワクワクする楽しみを増やしてはいかがか。お腹空いても食べる気にならず。かつてより広げられた休憩所で持込お弁当を食べている方の慧眼に次回はあやかることにします。さて3部は平家女護島は、謡曲「俊寛」を近松門左衛門が浄瑠璃に仕立てた作の内、鬼界が島の段。恩赦によって懐かしい都に戻れようか、という時に船に乗れるは三人のみの断り。たった今、少将と漁師の娘と祝言あげた千鳥を含めば四人となる。俊寛は身を引き千鳥を乗せる。ところで少将が千鳥との馴れ初めを語るところは際どく艶めくエロ語り。思わず客席のご年配紳士の大笑い。悲劇的なジエンドとの落差。三人を乗せ船は遠ざかる〜思ひ切っても凡夫心〜明るい顔で見送ったが、沖合いの遥かになった船に向かい身を切られる哀切が滲む。豊竹呂太夫熱演最後に狂言風「釣女」。大名、太郎冠者、美女と醜女の取り合わせ。このおたふく顔の醜女が愛嬌があってレジリエンスで元気一杯な魅力を見るせられるかどうかがキモかも。大名人形遣いがやや固く緊張気味だったのは何か訳でもあったのかしら。

2022.03.02

コメント(0)

-

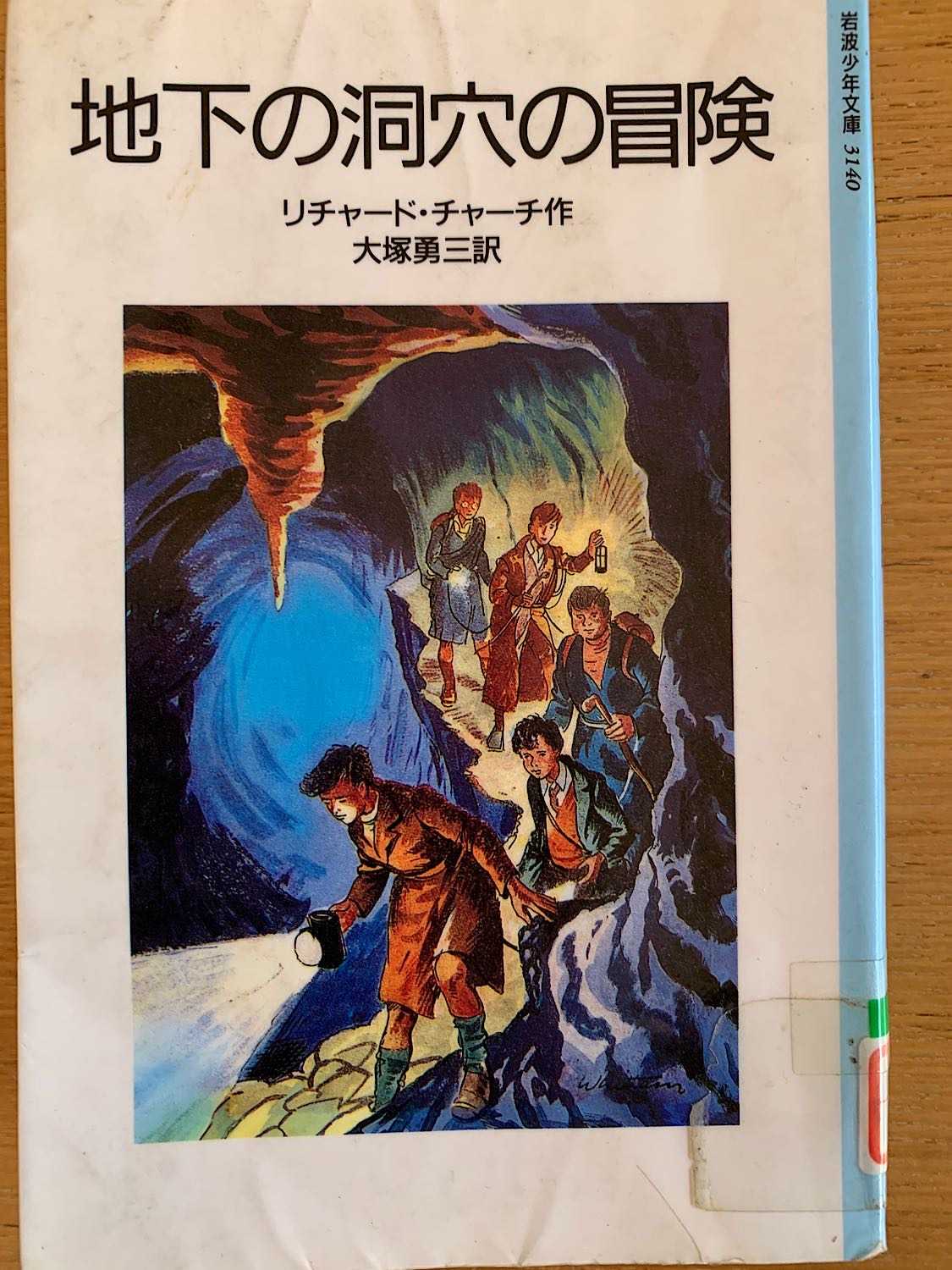

『地下の洞穴の冒険』と洞窟の比喩

2022/02/25/金曜日/穏やかな春晴れ〈DATA〉岩波書店/リチャード・チャーチ作大塚勇三訳1980年 岩波少年少女の本★1996年5月 岩波少年文庫〈私的読書メーター〉〈岩波少年文庫版で読む。オリジナルは1950年、文庫版は1996年。それにしては会話がいかにも古めかしい。いや、古めかしいのが好きな児童諸君もいるとは察する、現に私自身そのような子だったが…。おまけに最初の一行目「ワラビの海原」からつまずいた。ワラビという名の湾があるのだと勘違いしたのだが、海に例えたワラビは蕨であった。そもこの読書対象者よ、君知るや蕨?ただ少年5人の冒険そのものは彼らのパーソナリティとキャラクターの展開として読むと俄に興味深い。これが主題かも。本邦児童文学にそれを描いた作品あるかな?〉1980年に初訳されている。訳者の大塚勇三氏は私にリンドグレーンを思い出させる大好きなお人だ。しかしながら、文庫に落としたのは1996年だ。前年にはWindows95が出て、主婦もPCのグラフィカルユースを楽しみ、様々なトピックの会議室を覗き、世界から情報を引き出していた時代が始まっていたのだ。文中に見える「けぶり」って?気配のこと?そぶりのこと?これら用語の一つ一つを丁寧に手を入れないまま初訳を再利用したのであれば編集者の読書に対する横柄な態度が疎ましい。石井桃子さんは亡くなるまで推敲を重ねたのだ。さて、それはともかく。12歳前後のそれぞれに家庭の事情なども仄見える5人の少年が、洞穴の中を冒険する内にハプニングや危機、事故、感情のもつれなどを克服しながらサバイバルする物語は同年代の現在の少年たちにはきっと現実というよりはお伽噺に近いだろう。しかし、その冒険を通して彼らの変化しないキャラクターと変化していく、もしくは立ち現れてくるパーソナリティは今を子どもとして生きている人たちに訴えてくるものがあるかもしれない。恐らく家が没落の最中にある、冒険のための豊かな持ち物も自信もない憂鬱なジョージが徐々にリーダーとして現れたり消えたりする様子、その魂の立ち現れ。洞穴内を照らすカンテラはジョージのアトリビュートでもあろうか。はて、洞穴での人間劇は私にプラトンの洞窟の比喩を思い出させる。囚われの我らが理解するに至らないイデアについて。影を真実と捉える我らの知覚を超越したところにある、物事の本来あるべき姿、善そのものを目指すことの重要性。冒険を終えた物語の最後、ジョンが最初に一人で潜り込んだとき失くしたジャケットのボタンを、ジョージは「そうそう忘れないうちに」と言ってジョンに渡す。作者は物語中ジョージがそれを見つける場面は描いていない。善のイデアをボタンに象徴させたやり取りではなかろうか。

2022.03.01

コメント(0)

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

-

- ニュース

- ・立憲岡田氏「国民にはその意味を考…

- (2025-11-20 08:49:23)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 山本由伸が“ジャッジ超え”MLB3位に …

- (2025-11-20 09:00:10)

-