PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(11)Interior

(35)Travel

(91)Travel(ベトナム)

(41)Travel(フランス)

(65)Travel(ハワイ・NY)

(36)Travel(タイ)

(82)Travel (イタリア&シチリア)

(47)Travel(チェコ)

(11)Travel (インドネシア、バリ)

(18)Travel(日本)

(38)Travel(日本、九州)

(39)Travel(日本、中国地方)

(30)Gourmet (Asian)

(10)Gourmet (Japanese)

(11)Gourmet (European)

(23)Gourmet (Sweets)

(71)Gourmet (Curry)

(18)Gourmet (Others)

(7)Gourmet(荻窪)

(13)Gourmet & Shop (西荻窪)

(8)Gourmet(阿佐ヶ谷)

(3)Gourmet & Shop (吉祥寺)

(6)Recipe

(6)Essay

(137)Movie

(158)Movie(フランソワ・トリュフォー)

(3)Movie(ジャン・ピエール・メルヴィル)

(3)Movie (アンドレ・ユヌベル)

(4)Movie(フェデリコ・フェリーニ)

(10)Movie(エットレ・スコラ)

(1)Movie(ドミニク・サンダ)

(3)Movie (ベルナルド・ベルトルッチ)

(1)Movie(ルキーノ・ヴィスコンティ)

(4)Movie(ジュード・ロウ)

(12)Art (ジャン・コクトー&ジャン・マレー)

(12)Art(オペラ・バレエ・ミュージカル関連)

(6)Figure Skating

(26)Figure Skating(2008-2009)

(90)Figure Skating(2009-2010)

(49)Figure Skating(2010-2011)

(71)Figure Skating(2011-2012)

(1)Figure Skating(2013-2014)

(21)販売書籍のご案内

(1)Figure Skating(2014-2015)

(28)Figure Skating(2015-2016)

(8)フィギュアスケート(2016-2017)

(4)Travel(日本、関東)

(7)フィギュアスケート(2017-2018)

(12)Figure Skating(2018-2019)

(6)Figure Skating(2020-2021)

(3)Figure Skating(2021-2022)

(10)猫

(5)Figure Skating (2023-

(4)手塚治虫

(49)購入履歴

【楽天ブックスならいつでも送料無料】最新!自動車エンジン技術がわかる本 [ 畑村耕一 ]

★西川 羽毛布団 シングル 綿100% 掛け布団 フランス産ホワイトダウン90% 東京西川 日本製 増量1.3kg羽毛布団 西川 シングル 東京西川 あったか増量1.3kg フランス産ホワイトダウン90% DP400 綿100%側生地 日本製 リビング 冬用 厚手 暖か 掛布団 掛け布団 ふとん シングルロングサイズ ぶとん

★羽毛肌布団 肌掛け布団 西川 イギリス産ダウン85% 0.3kg 綿100%生地 洗える シングル 西川20日限定★P10★ 羽毛肌掛け布団 ダウンケット シングル 東京 西川 洗える 羽毛布団 夏用 イギリス産ホワイトダウン85% ふんわり『0.3kg』 側生地 綿100% 日本製 肌掛けふとん バイオアップ加工 ウォッシャブル 薄手 薄い 肌

★羊毛 寝心地抜群!ボリューム厚い!いい寝心地DX!西川の敷布団 シングル 巻綿ウール100%で暖かい!さぁ!春活★最大5000円クーポン [古布団回収特典付] 敷布団 シングル 西川 羊毛 敷き布団 ボリュームデラックス 厚みしっかり 硬め 暖かい羊毛100% 巻綿 ウール100% 防ダニ 抗菌 綿100% 日本製 ふとん 東京西川 リビング シングルロングサイズ

★西川 羽毛布団 シングル 綿100% 掛け布団 フランス産ホワイトダウン90% 東京西川 日本製 増量1.3kg羽毛布団 西川 シングル 東京西川 あったか増量1.3kg フランス産ホワイトダウン90% DP400 綿100%側生地 日本製 リビング 冬用 厚手 暖か 掛布団 掛け布団 ふとん シングルロングサイズ ぶとん

★羽毛肌布団 肌掛け布団 西川 イギリス産ダウン85% 0.3kg 綿100%生地 洗える シングル 西川20日限定★P10★ 羽毛肌掛け布団 ダウンケット シングル 東京 西川 洗える 羽毛布団 夏用 イギリス産ホワイトダウン85% ふんわり『0.3kg』 側生地 綿100% 日本製 肌掛けふとん バイオアップ加工 ウォッシャブル 薄手 薄い 肌

★羊毛 寝心地抜群!ボリューム厚い!いい寝心地DX!西川の敷布団 シングル 巻綿ウール100%で暖かい!さぁ!春活★最大5000円クーポン [古布団回収特典付] 敷布団 シングル 西川 羊毛 敷き布団 ボリュームデラックス 厚みしっかり 硬め 暖かい羊毛100% 巻綿 ウール100% 防ダニ 抗菌 綿100% 日本製 ふとん 東京西川 リビング シングルロングサイズ

カテゴリ: Essay

昨日は、ブロークバックが「ジェイク・ジレンホール(ギレンホール)をどう撮っているのか」について書いた。今日はジェイクという俳優の演技について書こうと思っていたのだが、その前に、「顔の演出」についての駄文を少し発展させてみたい。

今も映画で多用されている、首のモーションを使った「肩越しの視線」の劇的な効果を作品に取り入れたのは、レオナルド・ダ・ヴィンチだということを書いた。レオナルドは「万能の天才」と称されるが、当時、権力者のための式典や出し物の舞台演出にも手腕を発揮していた。

また、彼は絵画作品を作るとき、構図とともに、「人物の顔」「手」「衣装のヒダ」などのパーツにわけて、ディテールをデッサンしている。

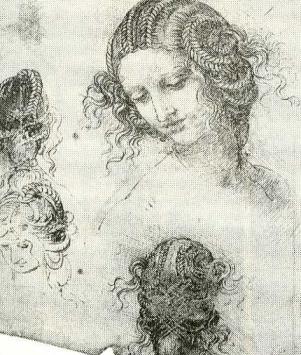

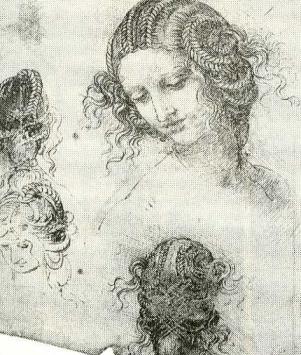

これは「レダ」のための習作。完成したレダは女性の全体像なのだが、顔をクローズアップして、その表情を決めていくプロセスがわかる。デッサンの左下をみると、ラフな女性の顔の輪郭があり、そこでは鼻で唇が隠れるほど女性は深くうつむいている。ところが、右上の少し詳しく描かれたデッサンでは、うつむき加減は抑制され、そのかわり、顔の向きに多少角度が加わっている。最初の構想からレダの顔の表情が少し変わっていったことがわかる。

また、実際のレダ像には描く必要のない、後ろから見た頭部の習作もある。実際に作品では後ろ髪の描写はないのだが、完成作品では見えないパーツもしっかり描くことで、完成度を高めようとしている。

レオナルドの「髪」に対する執着は一種異様だ。レダでも複雑に編みこんだ髪型をきわめて入念に描いている。今風にいえば、明らかに「髪の毛フェチ」だろう。特に好んだのが「金髪の巻き毛」で、実際、レオナルドは30代後半のときに、「輝くような金髪の巻き毛をもつ美少年」をどこからか拾って(苦笑)きて、そばにおき、生涯面倒を見ている。

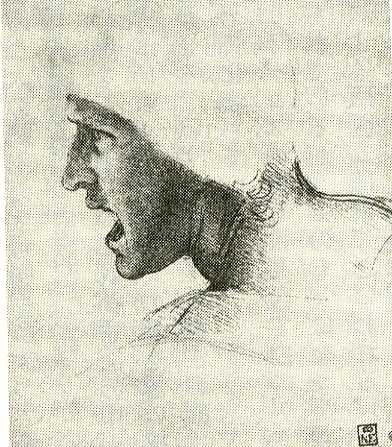

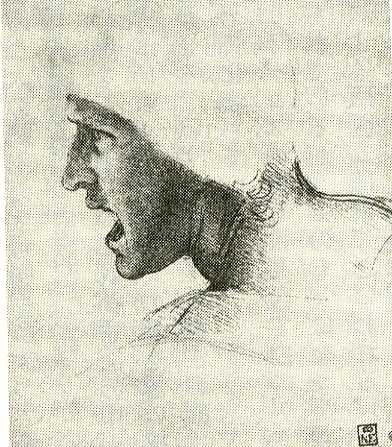

これがその少年をモデルにしたといわれる素描。髪の毛と瞳が明るい色であることが想像できる描写だ。プロフィール(横顔)の輪郭線、特に額から鼻、唇へかけてのラインを見ると、古代ギリシア彫刻風の顔立ちの少年だったことが推察できる。

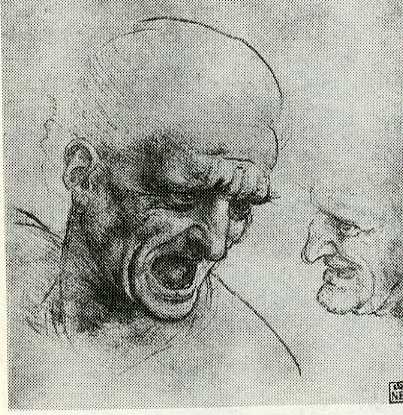

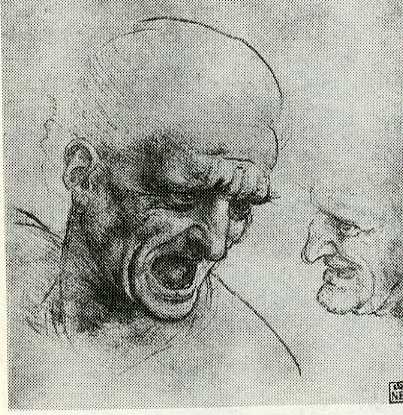

激しい戦闘の場面もある。「アンギアリの戦い」図のための頭部の習作が何点か残されている。いずれも戦う戦士の表情だ。

この若い戦士の闘志をむき出しに咆哮する表情などは、古めの戦争映画のワンシーンに出てきそうだ。

この2つは、同じ人物の顔の習作だが、表情の違いから、何が読み取れるだろうか? 帽子のないほうは、口を大きく開き、まがまがしい怒りを表現しているように見える。一方帽子をかぶった、より詳しく描かれた顔のほうは、明暗のコントラストが強く、目の表情が見えにくくなり、口も上作品より縦方向に長くあけている。上のほうが生き生きしているようにも見えるが、逆に下は顔全体が硬く陰鬱になったために、戦士の悲壮感がより強く出ているかもしれない。ここでも、レオナルドは「顔の演出を途中で変えている」のだ。

「サイコパス」を扱った作品もある。

これは「5つのグロテスク像」といい、中央の古代ローマ皇帝風の装いをしている学者らしい老人は誇大妄想で、それを取り巻く人物たちは、右の太った老婆は痴呆、もしくは何かにことさら固執する粘着質な性質、正面をじっと見詰める男は冷酷で陰鬱な性質、大口をあけた男は自分を制御できない躁の性質、左端で侮蔑の表情を浮かべた男は病的に攻撃的な性質を示しているといわれている。こうしたサイコパスなキャラクターも現代映画において再現され、いろいろな名優が演じているのを私たちは見ている気がする。「羊たちの沈黙」でアンソニーが演じたのが、右上の性格、「バットマン」でヒース・レジャーが演じるのは左の性格ではないだろうか。

こうしたレオナルドの習作を見ていくと、現代映画の演出方法やそのプロセスにあまりに似ている気がして驚く。実際にデッサンするのではなく俳優を使って、映画監督や舞台の演出家は、レオナルドと同じような思考プロセスを経て、作品に出てくるキャラクターのイメージを作り、顔の表情をつけていく。というよりも、人の顔を使って何かを表現しようとすれば、当然、レオナルド的思考プロセスを経ざるをえないのだろう。

また、昨日も書いたレオナルド作の肖像画に見られる肩越しの視線は、その前後のモーションをつけるだけで映画のワンシーンに応用できそうだ。

この「ある婦人の肖像画」では、暗い画面から、こちらを挑みかかるように見つめる女性の眼があまりに印象的だ(写真よりも実際のほうが、眼は異様なまでに輝いて見える)。彼女なども、まずは体の向きと同じ方向を見ていたのが、何かの拍子に首を動かし、肩越しにこちらに視線を向け、何かをあるいは誰かを睨んだ・・・ そんな一瞬の情景だ。かたくなで挑戦的な表情は、こちらと彼女の心理的な距離感を浮き彫りにする。

レオナルドはこうした人間の感情を人物の顔の表情に端的に表現する。つまり、レオナルド・ワールドに出てくる役者は皆名優なのだ。その生き生きとした表現の原点ともいえるのが、この作品。

レオナルドがまだ20歳をちょっと超えたぐらいのときに、修業していたヴェロッキオ工房が描いた「キリスト洗礼」図だ。この作品では、左下の2人の天使(左下に頭に「お皿」をのせたような少年がいるが、彼らが「天使」)のうち、向かって右側の正面を向いた天使は親方のヴォロッキオの筆によるものであり、背中を見せて何かささやいているような長い巻き毛の天使、それに背景の自然風景は、弟子レオナルドの筆によるものだと言われている。そして、自分よりも弟子のほうがうまいと知った親方のヴェロッキオがこの作品以降筆を折ったというエピソードも残っている。

豊かな巻き毛、やわらかそうな頬、少女のような優美な表情… おそらく、この天使は、レオナルド作品のなかでももっとも美しいが、そのモデルは、少年時代のレオナルド自身だともいわれている。実際に同時代のヴァザーリの伝記によれば、ビンチ村から(ダ・ビンチとはイタリア語で「ビンチ出身の」という意味だ)出てきた若きレオナルドが、まずフィレンツェで衆目を集めたのは、その絵画の才能からではなく、その美貌ゆえだったと書いている。

ところで、この2人の天使だが、何をしているのかよくわからない。正面を向いたやや表現の硬い天使を、左側の天使が抱き寄せているようにも見える。何かしら性的な雰囲気を漂わせているような印象を与えないでもない。この天使が何をしているのかは作品のテーマにとって重要ではなく、したがって、研究者も解答を出していないが、1つ言えることは、この作品以降、「何をしているのかよくわからない、そこはかとなく性的な天使のような脇役」がしばしば他の画家の作品にも登場するようになるということだ。

ミケランジェロの「ドーニ家の聖家族」にも、背景に5人の裸体の少年が描かれている。彼らが何をしているのか、何を象徴しているのか、ミケランジェロ自身何も語っていないし、誰も答えを出していないのだが、天使の象徴であろうということを言う研究者はいる。左側の少年2人が抱き合って仲がよさそうであるのに対し、右側の3人は1人が他の2人に嫉妬して邪魔をしているようにも見える。だから左は「調和」を右は「不調和」の象徴だという説もある。だが、何にしろ、この裸の少年たちが非常に性的な印象を与えることは間違いない。ちなみに、右の中景に描かれた少年が洗礼者ヨハネであることは明確になっている。

肩越しの視線のもつドラマチックな効果も、たとえばポートレート写真などに、しばしば応用されている。

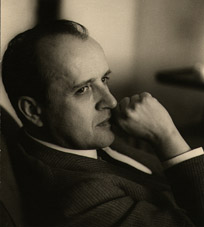

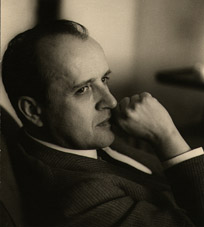

これは「ゴットファーザー」「太陽がいっぱい」で知られるイタリアの作曲家ニーノ・ロータの写真。このように肩越しのロータを撮ることで、彼の細く高い鼻が強調されている。

いっておくが、ロータはいわゆる芸能人ではない。映画音楽の作曲家として知られるが、彼はアカデミックなクラシック教育を受けた作曲家で、オペラや交響曲も作っている。晩年はバーリで大学教授の職にも就いている。そ~ゆ~オカタイ職業の人のポートレートがこれ…。ほんと、イタリア人はとことん「美」にこだわる。

今も映画で多用されている、首のモーションを使った「肩越しの視線」の劇的な効果を作品に取り入れたのは、レオナルド・ダ・ヴィンチだということを書いた。レオナルドは「万能の天才」と称されるが、当時、権力者のための式典や出し物の舞台演出にも手腕を発揮していた。

また、彼は絵画作品を作るとき、構図とともに、「人物の顔」「手」「衣装のヒダ」などのパーツにわけて、ディテールをデッサンしている。

これは「レダ」のための習作。完成したレダは女性の全体像なのだが、顔をクローズアップして、その表情を決めていくプロセスがわかる。デッサンの左下をみると、ラフな女性の顔の輪郭があり、そこでは鼻で唇が隠れるほど女性は深くうつむいている。ところが、右上の少し詳しく描かれたデッサンでは、うつむき加減は抑制され、そのかわり、顔の向きに多少角度が加わっている。最初の構想からレダの顔の表情が少し変わっていったことがわかる。

また、実際のレダ像には描く必要のない、後ろから見た頭部の習作もある。実際に作品では後ろ髪の描写はないのだが、完成作品では見えないパーツもしっかり描くことで、完成度を高めようとしている。

レオナルドの「髪」に対する執着は一種異様だ。レダでも複雑に編みこんだ髪型をきわめて入念に描いている。今風にいえば、明らかに「髪の毛フェチ」だろう。特に好んだのが「金髪の巻き毛」で、実際、レオナルドは30代後半のときに、「輝くような金髪の巻き毛をもつ美少年」をどこからか拾って(苦笑)きて、そばにおき、生涯面倒を見ている。

これがその少年をモデルにしたといわれる素描。髪の毛と瞳が明るい色であることが想像できる描写だ。プロフィール(横顔)の輪郭線、特に額から鼻、唇へかけてのラインを見ると、古代ギリシア彫刻風の顔立ちの少年だったことが推察できる。

激しい戦闘の場面もある。「アンギアリの戦い」図のための頭部の習作が何点か残されている。いずれも戦う戦士の表情だ。

この若い戦士の闘志をむき出しに咆哮する表情などは、古めの戦争映画のワンシーンに出てきそうだ。

この2つは、同じ人物の顔の習作だが、表情の違いから、何が読み取れるだろうか? 帽子のないほうは、口を大きく開き、まがまがしい怒りを表現しているように見える。一方帽子をかぶった、より詳しく描かれた顔のほうは、明暗のコントラストが強く、目の表情が見えにくくなり、口も上作品より縦方向に長くあけている。上のほうが生き生きしているようにも見えるが、逆に下は顔全体が硬く陰鬱になったために、戦士の悲壮感がより強く出ているかもしれない。ここでも、レオナルドは「顔の演出を途中で変えている」のだ。

「サイコパス」を扱った作品もある。

これは「5つのグロテスク像」といい、中央の古代ローマ皇帝風の装いをしている学者らしい老人は誇大妄想で、それを取り巻く人物たちは、右の太った老婆は痴呆、もしくは何かにことさら固執する粘着質な性質、正面をじっと見詰める男は冷酷で陰鬱な性質、大口をあけた男は自分を制御できない躁の性質、左端で侮蔑の表情を浮かべた男は病的に攻撃的な性質を示しているといわれている。こうしたサイコパスなキャラクターも現代映画において再現され、いろいろな名優が演じているのを私たちは見ている気がする。「羊たちの沈黙」でアンソニーが演じたのが、右上の性格、「バットマン」でヒース・レジャーが演じるのは左の性格ではないだろうか。

こうしたレオナルドの習作を見ていくと、現代映画の演出方法やそのプロセスにあまりに似ている気がして驚く。実際にデッサンするのではなく俳優を使って、映画監督や舞台の演出家は、レオナルドと同じような思考プロセスを経て、作品に出てくるキャラクターのイメージを作り、顔の表情をつけていく。というよりも、人の顔を使って何かを表現しようとすれば、当然、レオナルド的思考プロセスを経ざるをえないのだろう。

また、昨日も書いたレオナルド作の肖像画に見られる肩越しの視線は、その前後のモーションをつけるだけで映画のワンシーンに応用できそうだ。

この「ある婦人の肖像画」では、暗い画面から、こちらを挑みかかるように見つめる女性の眼があまりに印象的だ(写真よりも実際のほうが、眼は異様なまでに輝いて見える)。彼女なども、まずは体の向きと同じ方向を見ていたのが、何かの拍子に首を動かし、肩越しにこちらに視線を向け、何かをあるいは誰かを睨んだ・・・ そんな一瞬の情景だ。かたくなで挑戦的な表情は、こちらと彼女の心理的な距離感を浮き彫りにする。

レオナルドはこうした人間の感情を人物の顔の表情に端的に表現する。つまり、レオナルド・ワールドに出てくる役者は皆名優なのだ。その生き生きとした表現の原点ともいえるのが、この作品。

レオナルドがまだ20歳をちょっと超えたぐらいのときに、修業していたヴェロッキオ工房が描いた「キリスト洗礼」図だ。この作品では、左下の2人の天使(左下に頭に「お皿」をのせたような少年がいるが、彼らが「天使」)のうち、向かって右側の正面を向いた天使は親方のヴォロッキオの筆によるものであり、背中を見せて何かささやいているような長い巻き毛の天使、それに背景の自然風景は、弟子レオナルドの筆によるものだと言われている。そして、自分よりも弟子のほうがうまいと知った親方のヴェロッキオがこの作品以降筆を折ったというエピソードも残っている。

豊かな巻き毛、やわらかそうな頬、少女のような優美な表情… おそらく、この天使は、レオナルド作品のなかでももっとも美しいが、そのモデルは、少年時代のレオナルド自身だともいわれている。実際に同時代のヴァザーリの伝記によれば、ビンチ村から(ダ・ビンチとはイタリア語で「ビンチ出身の」という意味だ)出てきた若きレオナルドが、まずフィレンツェで衆目を集めたのは、その絵画の才能からではなく、その美貌ゆえだったと書いている。

ところで、この2人の天使だが、何をしているのかよくわからない。正面を向いたやや表現の硬い天使を、左側の天使が抱き寄せているようにも見える。何かしら性的な雰囲気を漂わせているような印象を与えないでもない。この天使が何をしているのかは作品のテーマにとって重要ではなく、したがって、研究者も解答を出していないが、1つ言えることは、この作品以降、「何をしているのかよくわからない、そこはかとなく性的な天使のような脇役」がしばしば他の画家の作品にも登場するようになるということだ。

ミケランジェロの「ドーニ家の聖家族」にも、背景に5人の裸体の少年が描かれている。彼らが何をしているのか、何を象徴しているのか、ミケランジェロ自身何も語っていないし、誰も答えを出していないのだが、天使の象徴であろうということを言う研究者はいる。左側の少年2人が抱き合って仲がよさそうであるのに対し、右側の3人は1人が他の2人に嫉妬して邪魔をしているようにも見える。だから左は「調和」を右は「不調和」の象徴だという説もある。だが、何にしろ、この裸の少年たちが非常に性的な印象を与えることは間違いない。ちなみに、右の中景に描かれた少年が洗礼者ヨハネであることは明確になっている。

肩越しの視線のもつドラマチックな効果も、たとえばポートレート写真などに、しばしば応用されている。

これは「ゴットファーザー」「太陽がいっぱい」で知られるイタリアの作曲家ニーノ・ロータの写真。このように肩越しのロータを撮ることで、彼の細く高い鼻が強調されている。

いっておくが、ロータはいわゆる芸能人ではない。映画音楽の作曲家として知られるが、彼はアカデミックなクラシック教育を受けた作曲家で、オペラや交響曲も作っている。晩年はバーリで大学教授の職にも就いている。そ~ゆ~オカタイ職業の人のポートレートがこれ…。ほんと、イタリア人はとことん「美」にこだわる。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024.02.12 23:54:22

[Essay] カテゴリの最新記事

-

タイ海軍兵、炎上する漁船から猫を救出(B… 2021.03.05

-

楽天やアマゾンで買い物するなら、TNRを応… 2021.02.24

-

自家製(ほぼ)ほったらかしイチゴ vs ス… 2020.06.06

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.