2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2006年01月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

本物って

小心者のくせに時々余計な事を言ってしまって、災いをまねくのが、だんごうさぎです。で、今から、余計なことを言いますが、気を悪くされた方、貧乏人のひがみだと思って、聞き流してくださいませ。私は、子供の頃からお抹茶好きだし、お茶室の中に座っているのも好きです。しんとした、気分が静まっているのか、ハイになっているのかわからない、独特の気分になります。でも、お茶の稽古は好きなんだけど、茶道に100%のめりこめなりというか、はまりっぱなしになれないところがあります。理由はたくさんあるんですが、例えば、お道具のこと。お茶の先生方がお茶会をなさる時は、ものすごーく高価な「本物」のお道具しかお使いにならない。(というか、使えないそうです。馬鹿にされるから。) 先生によっては、お稽古にも、「本物」しか使わないとか。この「本物」というのは、お茶椀なら、家元などの箱書きのあるもの。お軸なら、家元の筆によるもの。この「本物」という言葉がどうも..。家元の書いた軸だけは、ありがたく飾れるって、「お家元様」って教祖様じゃないでしょ。 尊敬する方の物じゃ駄目なの? お坊さんや、書家のものでもだめ?そりゃあ、私なんぞでも、黒楽のお茶碗の上等のは、美しいと思います。自分のような未熟物には、見立ての力も眼もないことも、わかっています。でも、名のない職人さんが作られたものは、「本物」ではないっていうの、なんか...。本物ではないってことは、偽物? まあ、そこまでは言わないでしょうがね。茶道が、伝統工芸美術を支えてきたってのはわかりますが、貧乏人だって、分にあったお茶の楽しみ方したって....それって、「本物」のお茶じゃないってこと?

2006年01月30日

コメント(14)

-

座席の穴場

友人が、海老蔵ロンドン公演のチケを取ってくれました。5月末日からだというのに、初日はもう、一階席の前半分はいっぱいです。金、土の夜も埋まり始めてます。何これ、後援会すじやおっかけの買い占め? それとも、招待客?で、初日は避けて、平日予約。なんと、どまん前です! それも、花道のすぐそば!! 今まで、前の方の席で歌舞伎を見たことはあるけど、花道近くってのは、初めてです。実は、倫敦の劇場、時々、前から2、3列の方が、その後よりもずーっと安かったりするんです。今回のの席は、すぐ後の席にくらべ、4割り以上安いです。"前の方に座りたい。でも、少しだけ安くあげたい" って時は、首の痛いの我慢できるんだったら、こういう席はお勧めです。コンサートホールなどでは、一階席の前の方はどこも高いのに、指揮者のすぐ前の2席だけは、ガクンと安かったりするんです。狙っている人が多いのか、すぐなくなるりますけどね。あと、コンサートでもう一つお勧めは、一番安い席だと、ホールの天井桟敷になりますが、合唱がない場合、合唱席も同じ値段で座れることがあります。つまり、舞台のオーケストラの後に座るってわけで、指揮者の顔が見えます。音響的には、少々問題はあるかもしれないけれど、充分です。私は、昔、ロイヤルアルバートホールの一番安い席(当時3千円代)で、ホゼ=カレラスを間近に堪能したことがあります。ウハウハ、まん前で見れる海老蔵公演、楽しみだなー。

2006年01月27日

コメント(8)

-

この頃見てる和ものドラマから二つ

金曜時代劇の「阿国」。さすがに、この時代の着物は、大胆、派手、歌舞いてますね。大阪に出てきたばかりの阿国が、羽衣のような薄い布を持って、ちょっぴり官能的な踊っていたりっていうのも、一般に思いえがく様式化された舞いや踊りとは、かなり趣が違っていますね。あの時代のエネルギーを反映させているのでしょうか。それとも、様式化された歌舞と、民族舞踊的なものとの違いなのでしょうか。これから、阿国の踊りがどう変わっていくのか、ちょっぴり注目。もう一つは、戦後の落語家のお話「晴れのちカミナリ」。1989年に放送されたものの再放送だそうですが、若き日の渡辺謙の着流し姿、かっこいいですね。レトロな下町風景が懐かしくて(って、住んだことはないですが)、おかしく、ちょっと切なく、暖かいドラマです。落語の師匠役は、杉浦直樹で、昨日は、高座シーンで「文七もっとゆい」を熱演でした。渡辺謙扮する弟子竜次が、密かに想いをよせる恩人の未亡人母子を、陰ながら助けるために、やりたくもないキャバレーの仕事を引き受けています。本業をおろそかにしてまで稼いでいるるのを容認してやり、それだけでなく、その心いきを、落語の人情話に重ねて高座で語る、泣けるいいシーンでした。さて、これからもずっと竜次は胡蝶姉さん母子に会えるのか。胡蝶姉さんの病気は大丈夫か。そして、前座昇進のこたつ君のこれからは。「阿国」以上に楽しみです。

2006年01月25日

コメント(4)

-

人の上に立つのって

NHKの「人間ドキュメント」で、能登の温泉旅館の女将と新しい若女将のドキュメントを見ました。スッチー出身の美しい若女将が、大女将にしごかれながらも頑張って修行して、少しずつ責任のある役を受け継いでいっているところです。個人的には、この旅館のような、巨大なビルの大きな旅館というには、そんなには惹かれないのですが、でも、大女将の接客という仕事にたいする姿勢は、印象的で、接客サービスで日本一に選ばれ続けているというのがうなずけます。大雪の中、60代後半の大女将が、着物に羽織りだけをひっかけて、自分で雪かきをしていました。建物の中に入ったときは、手は真っ赤。髪は雪で濡れています。若女将が、観光バスで来た客の重そうな荷物を、着物のままで率先して積み降ろししています。お正月には、館内の小さな池の中で、釣人のような長い長靴を履いた若女将が、巨大な竹を「よいしょ」と持ち上げて、生けています。トップの姿勢というのも、いろいろな形があるんでしょうね。上に立つ人間は、自分は直接何もしないで、下の者がのびのびと働けるようにするっていうこともあるでしょうね。それぞれの、業種で、それぞれのトップの人のタイプで、やり方も変わってくるのでしょうこの女将達見ていて思い出したのは、ツレアイの親戚のおばあさんです。この人は、60代で未亡人になってから、あるチャリティーの団体を立ち上げました。身障者にバカンスをプレゼントして、家族には介護の休息、身障者の方には旅の思いでを、という趣旨です。活動は成功していて、英国女王にも表彰されました。この人のやり方は、「自分でやりたくないことを人にやれと言っても、人はついてこない」というので、ホリデーホームでの重たいシーツ運びなども、率先してやりました。80歳を越えて、自分自身、足が痛かったのにです。寄付をしてもらった人には、すべて手書きで丁寧な礼状を書いていました。例の旅館の女将も、アンケートなどは、すべて自分で目を通すそうです。1000室ある客席からのフィードバック...私などは、ただただ、ため息です。ちなみに、「かわせみ」のおるいさんは、自分で雪かきなんかは、しないですよね。奥の部屋で縫物をしながら、指示を出す。事件の多いはたごだけど、いざという時の度胸はある。これは、これで、おるいさんのやり方なのでしょう。

2006年01月23日

コメント(9)

-

女の怨念と着物

前のブログで、洋服は処分できても着物は駄目、ということを書きました。皆さん、そうみたいですね。ちょうど、宮部みゆきの「天狗風」を読み終えました。おちゃっぴいな霊厳少女、お初ちゃんの捕物シリーズです。今回は、ちょっぴち大人になって奇麗になったお初ちゃん。相方の若い武士、右京之介クンも、成長して少し世慣れてきたみたいですね。私、この、数学者めざしているウブで誠実な右京之介クンのファンなのですが、今回は、少し活躍の場が少なかったですね。読んだことのない方のために、ネタばれは避けたいと思いますが、女性の怨念がこもった怖~い着物がでてきます。怖い着物は、宮部みゆきの短篇にもでてきましたよね。それと、いわいる純文学に入るそうですが、芝木好子の短篇に「京の小袖」というのがあります。京都の旧家に嫁いだ友人(といっても、恋のライバル)が、若死にするのですが、そのお宅には、代々、宮仕えした祖先の女性が拝領した打掛けや小袖が納められている蔵がありますが、その着物達に籠る女の怨念や着物への執着心のお化けにとりころされたようなものだっというような話でした。その他にも、別に怖い話でなくとも、女性の着物への強い思い入れのストーリーは、たくさんあるでしょう。昔の女性にとって、着物は、ただ短に着るものではなく、親から財産分けとして嫁入りに持たされた大事な財産だったそうですね。「三界に家なし」と言われた女にとって、着物は、何かのときに唯一頼れるもの。着る、着ないにかかわらず、夫や婚家も勝手に手を触れることのできない、大事な持ち者。インド系の友人に聞くと、彼女らにとっては、宝石がそうなのだとか。なるほど、昔の女性の着物に体する思い入れって、ほんとに強かったのでしょう。親にもらった着物は、自分だけへの財産分与だし、宮仕えで拝領した着物は、家宝になる。うーん。でもそれって、やっぱり単に着物の換金価値だけではないでしょうね。今のように、古い着物は二足三文でしか売れない時代になっても、私達は着物に執着してしまうんですものね。着物の不思議な魅力って、なんでしょうね。日本の女の血といってしまえば、もともこもないかしら。

2006年01月20日

コメント(6)

-

そんなに衣装持ちでもないのだけれど

皆さんは、お着物の置場所って、どうしてらっしゃるのでしょう。実家からメールが来て、暮れに買った反物の湯のしが出来てきたと言ってきました。母が、いい色だねと言ってくれて、ルンルン。今度、取りに帰るのが楽しみです。でも、置場所どうしよう、置場所。私は、着物用の桐の和ダンスを持ってません。欲しいけど...。で、どうしているかと言うと、依然、地元の専門学校が新校舎に移転するとき、構内のいろいろなものをオークションで処分しました。で、デザインのポートフォリオーや、建築の設計図など、大きな紙面を入れるための浅くて広い引出しのついたチェストを、買い、それを着物入れにしています。でも、それも、もう限界。そんなにいい着物をたくさん持っているわけではなくても、母の若いころの着物、祖母や伯母の形見、その他いただいた古い着物や帯でもういっぱいです。もちろん、自分で買った安物のお稽古着なんか、そこには入れていれられません。持ってないつもりでも、けっこうなかさになるんですよね。これで、まだ、もう一着ぐらいは、これと言うときの付け下げか訪問着が欲しいし...。衝動買いはしないけど、この先、着物の数が増えないってことは、絶対ないと思うし..。洋服なら、自分では着れなくなったけど傷んではいない、というのは、チャリティーのリサイクルショップに持っていけるけど、着物は絶対手放せないです。着物となると、「これ、全部わたのだぞ~」のごうつく婆さんです。なくならない。ゆっくりでも、増えるだけです。うう、季姫さんのところ(こんな所で名前出してごめんなさい)のトップにあるような箪笥欲しいよ~。(でも、どこに置く?)

2006年01月19日

コメント(7)

-

舞踊家って

お正月の伝芸番組で放送された舞踊「乗り合い船」のビデオを見ておりました。いくつかの流派の家元や代表的な舞踊家が、乗り合った様々な職業の人の役になっての共演です。坂東三津五郎、西川千扇、花柳壽輔、花柳壽楽といった、そうそうたる面々。この中の、どなたとは申しませんが、すごく太めの高名な女性舞踊家がいらっしゃいます...知合いに、「女性舞踊家って、どうしてみんな太めなのかな」なんて言ってた人がいます。「じゃあ、竹原はんさんは?」と切り返すと、一応は、納得されました。竹原はんは、美貌の地唄舞いの名手で、「動く彫刻」と言われた人です。藤間勘十郎の母上、姉上もスリムですしね。でも一昔前の有名舞踊家と言えば、吾妻徳穂、藤間藤子、先代井上八千代...みなさん、太めでらっしゃった。別に、その人も私も、一流舞踊家さん達の多くが太めだったりするのをどうこう言っているわけではありません。逆で、おこがましいですが、面白いなっと。あんなに動いていても、痩せない人は痩せないんだというだけです。それはそれで、いいだと。これがバレーとかだと、少なくとも現役のうちは、厳しいダイエットで体型を維持しなくてはいけませんよね。それだけでは、ありません。バレーは、身長だって問題です。あるお母さんが、「娘の身長が高くなりすぎで、バレーを続けられなくなった」と怒っていらっしゃいました。「身長とか、体型の問題で子供に好きなことをやめさせるなんて」と。仕方のないことでしょうで、確かに、子供に酷です。これが、舞踊だと、体型ってあんまり関係ないですよね。舞妓さんにでもなるのならともかく、少々大女でも、努力次第で可愛いらしい藤娘になれるし。でも、私は、お正月につけた体重は落すぞ~。

2006年01月18日

コメント(4)

-

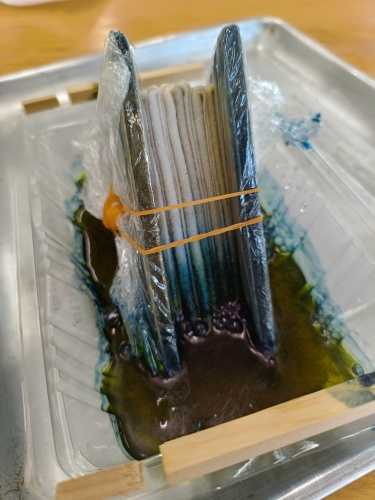

初釜

今日は、お茶の初釜でした。パステルカラーの色無地が多い中に、おめでたい松や梅の訪問着の方もいらして、にお正月ら華やいだ雰囲気でした。最初のお席では、23品目(だったかな)のこまごまと美しく盛られたおせち料理に、品のいいお雑煮、お屠蘇、それに、花びら餅をいただきました。それから、濃茶席です。床の間には、先代家元の筆による「寿」のお軸。赤と白の椿一隣づつ。お濃茶は、重ね茶碗で。さて、最初のお茶碗で濃茶が立てられる間、時々お庭から鳥の声が聞こえてくる意外は、しーんと静寂の空気がはりつめて、えらく緊張して、どきどきいたしました。(後で聞くと、同席した両隣の方もそうだったそうです。) わからないように、そっと深呼吸をしなければいけないぐらいです。これが、いつか先生がおっしゃっていた(そしてこのブログにも書いた)、お正客(一番上座につくお客さん)がお茶を一口飲むまでのクライマックスに盛り上がって行く時間なのでしょう。こういう時、気を着けなければいけないのは、緊張して、膝の上の手がネトネトになって、着物にしみをつけること。^^; 薄い色の色無地着ていたら、要注意です。ややこしい席(正客席や末客席)に座っていたわけでもあいし、なんとか粗相もせず、緊張のクライマックスの後は、楽しく雰囲気を味わうことができました。たまのこういう緊張、いいですね。

2006年01月15日

コメント(6)

-

fujiyama geishaから、まだ進歩ないのか..

年末に封切られた、アーサーゴールデン原作の「メモワール オブ ゲイシャ(邦題 sayuri)」のポスターが、地下鉄の駅にデカデカ貼られています。暮れは、乱れ髪のチャン・ツィイーの顔のアップのポスターでした。えらくバタ撮られていましたが、まあ、「どうでもいいや。」と思っていました。それが、今月は、違うポスターが貼られています。白っぽい振袖のようなものを着たチャン・ツィイーが、洗い髪を幽霊みたいに垂らして、舞扇を持って腰を浮かして座っているところを横から撮ったもの。「何、これ!」なんか、すごーく変です。一応、舞いの一場面って設定なんでしょうか。すごく不気味。スピルバーグがついていながら、今時これはひどい。そりゃあ、多少、めちゃくちゃな着物や髪型がでてくるのは、覚悟してましたが、これは、怖いですよ。ところで、私、この映画の原作は、何年か前に読みました。けっこう分厚いペーパーバックだけど、さらさらした読みやすい文章で、いっきに読めました。でも、何で、あんなに欧米の女性に売れまくったのかは、???でしたね。映画、日本でそれなりに受けているんですかねえ。イギリスの映画評は、あんまり芳しくはないですなあ。駄作とまでは言っていないけれど。チャン・ツィイーは、熱演してるんだろうなあ、と、想像はできますが。(ポスター、うっかりカメラで映してブログに載せて、弁護士から怖い手紙を受取りたくないので、お見せできなくてごめんなさい。暮れに貼ってあったポスターは、こちら 。現在見るのは、画像、探せませんでした。ま、そんなの見んでええですが )

2006年01月14日

コメント(4)

-

京都を舞台にした市井小説

市井ものの時代小説と言えば、まず、お江戸が舞台ですよね。ですが、飛行機の中では、澤田ふじ子の「木戸のむこうに」読んでおりました。京都で、細々ながら誇りを持って仕事をしていた様々な職人達の短篇集です。この人は、京都ものをよく書いていて、(だんごうさぎは観ていませんが)NHKの金曜時代劇「はんなり菊ナントカ」の原作者です。東京にそう土地感のないだんごは、普通、時代小説読んでても、蔵前だあ、本所だあ、深川だあ、と言われても、漠然としかどのあたりかわからないのですが、澤田ふじ子のものは、「おお、あそこだ」とすぐピンときますし、すぐ近所が出てくることもあるし、現在のその場所と重ね合わせられる面白さがあります。舞台が江戸でなくて京都だということで、貧乏後家人のかわりに貧乏公家がでてきたり、御所侍がいたり、変わりもののお公家さんもいたり、会話のやりとりが結構くどかったりと、他の市井小説とちょっと違うところも。ただ、今回読んだ「木戸のむこうに」は、暗い。明るい話は二つぐらいで、後は、一生懸命まじめに生きていた匠達が、悪いことなんもしとらんのに最後に破滅してしまう話が連続で、気がめいって、北原亜以子の「深川澪通り」シリーズを読み返して気分を変えなければならなかったぐらいです。でも、以前に読んだ「地獄の始末」は、題名はすさまじいですが、春風たいとうとしてて、読んでて楽しいです。京都在住のかわりものの浪人(ほんとは、京都には浪人いるはずないのだけれど、故あって)と、書や画の鑑定家の交流の話。あと、祇園社(八坂神社)の灯明番という、特殊な仕事をしていた腕の立つ公家の血をひく男のシリーズもおもしろいです。さて、次は髪結い伊左次を読もうっと。木戸のむこうに地獄の始末奇妙な刺客 祇園社神灯事件簿深川澪通り木戸番小屋

2006年01月10日

コメント(8)

-

うわあ、もう12日ですね

皆様、ご不沙汰しておりました。またまた、せっかくコメント頂いたのにレスが滞っておりまして...。どうぞお見捨てにならないで...。私は、お正月の3日の夜、英国に戻ってまいりました。こちらは、祭日は元旦だけで、2日から世の中は仕事始めなんです。でも、だんごうさぎは、エールフランスの飛行機の中で風邪をひいてしまい(貧乏人は JALなどの直行便は乗れないんです)、どうも時差が抜けません。日本では、葛根とうを飲みながら風邪をだまし続けていられたんですが、機内が寒くて、ついにやられました。ご心配いただいたつれあいの風邪は、まあまあです。今回は、観劇は、ついにできませなんだ。南座、猫並さんからチケ取れるかもしれないとの情報をせっかくいただいたのに、結局行けなかったなあ。バタバタしてたのもありますが、ツレアイが、「南座は英語のイヤホンガイドがないから、あんまり...」と言うのもあります。そうなんです。東京の歌舞伎座や国立劇場は、英語のイヤホンガイドあるのに、南座はないんです。(松竹さん、頼みますよ!) 別に、つれあいを実家に置いて自分だけ見に行ってもよかったのですが、なんとなく家でマスオさんをさせておくのも不憫で。お能は、能楽堂での公演は日程的にあわなかったし、お正月の野外のは、ツレアイが風邪をひいてたし...そのかわり、しこたま持って帰った舞踊/歌舞伎/能/文楽ついでに舞楽のビデオとDVDをゆっくりこれから楽しみましょう。5月には海老蔵がロンドンに来るし。5月には海老蔵がロンドンに来るし。 皆さんも、とっくにもう仕事始めなさってるんですよね。お風邪にはくれぐれもお気をつけくださいませ。世界中、寒い冬のようです。皆さんも、とっくにもう仕事始めなさってるんですよね。お風邪にはくれぐれもお気をつけくださいませ。世界中、寒い冬のようです。

2006年01月09日

コメント(8)

-

おめでとうございます

本年もよろしくお願い申しあげます。ブログに遊びにきてくださった皆様の、新しい年でのご健康をお祈り申し上げます。今日は、平安神宮にでも行って、お能や舞楽の奉納を見学するつもりだったのですが、つれあいが風邪を引いていたし、外出を控えました。夕べも、結局、除夜の鐘やおけら参りはパス。でも、ここ2,3日は、NHKの伝統芸能関連番組が充実していて、ビデオ/DVDレコーダーがフル回転です。京都テレビでも茂山狂言の放送があったし。それに、やっと仕事収めで実家に帰省した弟が半年分の「芸能花舞台」を録画しておいてくれて、ウハウハ。スーツケースの中はテープとDVDだらけになりそうです。いずれ、英国に戻ってからゆっくりと楽しむつもりですが、昨日の坂田藤十郎襲名披露公演をちょっと見てみました。吉田屋、うーん、新しい藤十郎さん、気合入ってるのはわかるけど、私は、従来の(て言うのかな)スタイルが好きですね。今回のは、舞台といいお衣装といい、ちょっとシックすぎるというか。吉田屋の、いかにも華やいだ雰囲気が好きですから。この演目は、なんだか、曽根崎心中を見てるのような雰囲気ではなくて、華やかに軽い感じがいいのでは。八重垣姫の「奥庭」での人形振り、おもしろかったです。ただ、扇雀兄弟の人形使いがちょっと...。まあ、プロの文楽の人形使いさん達と比べるのは可愛そうですけどね。うう、明日の藤十郎はお正月そうそう政岡と心中か...NHKの副題は「こいつぁ春から」となっていますが..とりあえず、連獅子は見ましょ。

2006年01月01日

コメント(5)

全12件 (12件中 1-12件目)

1