2005年10月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

美の巨人たち ミロ 農園

ここのところ、仕事が立て込んで、美術館に出かける暇がないので欲求不満になっていたところ、今日の「美の巨人たち」で、大好きなミロが取り上げられた。「農園」というミロ28歳の時に描いた絵。農家とユーカリの木と家畜小屋を描いた風景画で、誰もがよく知ってるミロの抽象的な絵ではない。ただ、どことなく不思議な印象を与える絵ではあり、一瞬、ピカソの絵かなと思った。ブリジストン美術館によく似たピカソの風景画があったからだ。農家の壁のしみを見たときに「これだ!」と感じた。あの見慣れたミロの不思議な図案にそっくりな「しみ」が浮き出ていたのだ。ユーカリの尖った木の芽も、やはりいつものミロの不思議なフォルムに表れている。なるほど、この絵こそが、ミロの原点だというこの番組のテーマがよく分かった。もうひとつ、この絵はヘミングウェイが購入したとのことで、彼とミロとのボクシングを通した交流のエピソードも興味深かった。

2005年10月29日

コメント(5)

-

国宝燕子花図-光琳元禄の偉才- 根津美術館

国宝燕子花図(かきつばたず)が、修復修理を終えての4年ぶりの公開ということで楽しみにしていました。この絵との出会いは小学生の頃。当時の趣味は切手収集でした。そして、ちょうど大阪万博の記念切手の図案がこの絵だった。だからこの絵を見ると大阪万博に行けなかった悔しさを思い出すのです。さて、昨年、MOA美術館の紅白梅図屏風の金箔が実は描かれたものであったという発見があり、秋に竹橋の近代美術館の琳派展で風神雷神図屏風をはじめ光琳の作品を集中的に見てから、光琳に対する興味はつきないでいました。この絵の魅力は、やはり多くの人が語るように金を背景に緑と青の簡潔な色彩と単純な構図で表現された燕子花の美しさ。離れて全体を眺めても、近くに寄って部分を眺めても、その美しさを堪能できます。ここまでくると、メトロポリタン美術館にある「八橋図」も実物を見たくなりますが、日本に来ることがあるのでしょうか。さて、在原業平の読んだ歌。からころも きつつなれにし つましあればはるばるきぬる たびをしぞおもふ私の場合は妻を置いて、遊びまわっています。そして、同じ燕子花を工芸品に表わしたもうひとつの国宝、「八橋蒔絵螺鈿硯箱」も必見です。内部の波紋が優美のひとことです。第二展示室の方は、最初の展示室に比べなぜかとても空いていました。ここにあった、「四季草花図」「伊年印」の数多くの花々も、繊細で美しくすばらしいものでした。光琳の「白楽天図」のうねうねした波も楽しめました。庭園はもみじが多く、もうしばらくしたら、紅葉見物にもういちど訪れたいと思います

2005年10月25日

コメント(8)

-

東京都現代美術館 常設展

(昨日の続き)常設展の一階の入り口が今までと反対になって、雰囲気が変わった。右の部屋に入ってすぐ前にあるジャッドの箱は作り付けなのだろう、場所は以前と変わってなかったが、部屋の中央にリキテンスタインの「ヘア・リボンの少女」が2階からこちらへ移動していた。この絵の前だけ足元にガードがしてあるのだが、6億円もした絵なので当然の措置なのだろう。デイヴィッド・ホックニーの成金趣味の美術収集家を皮肉った版画やカラーコピーの作品。次は、「表面に向かって」とタイトルのついた部屋。ただ表面に白の絵の具を塗っただけの大きな絵など???の連続。作者の意図を聞かないことにはさっぱり分からないなぁ。現代美術は分からないなりに造形的、構図的に面白く楽しめる作品もあるのだが、こういうのになるとお手上げ。次の部屋は「彫り刻んでいくと」というタイトル。特に、そこらの角材を彫り進めて、その木の幹を突きあてるという「木の書物」という作品はすばらしい。建築現場で見かける角材の中にも、このように美しい木の幹が隠れているのかとしげしげと見とれてしまう。年輪を一枚一枚はぐようにここまで掘り進めた作者の根気強さに脱帽。舟越さんの彫刻3体。素朴な女性の表情はどこか寂しげだ。どこの位置に立っても視線が合わない玉眼。深く永遠の時を見つめているのだろう。表面の彫りのあとが、とても暖かい。ところが、次の高柳恵里の作品はまたまた???の連続。ぞうきん絞っただけのもの、文庫本を積み重ねただけのもの。面白いかといわれれば、そうなのかもしれないが、これもアートか?と思ってしまう。作者の記憶の再現というテーマなのだろうか。これもじっくりと作者の意図を聞いてみたいところだ。次の部屋には横尾忠則。Y字路シリーズが数点。分かれ道というのはどちらの道を選んでも心残りがする。この絵も道の奥は暗く闇が落ちており、先はまったく見えない。さあ、あなたはどちらを選びますかと問いかけてくる。「彼岸へ」は、遠く続く線路の上に咲く彼岸花と飛んできた黄色い蛾。空には亡くなった同級生の似顔絵。生と死は連続しているんだなぁとふと思った。「1920年代の東京」のコーナー。新日曜美術館で知った清水登之の「水夫のいるカフェ」。フランスのカフェでの一家の様子が画中で再現されている。おかっぱ頭の息子がかわいい。第2次大戦で戦死したこの息子を追うように清水も戦後すぐに亡くなったのかぁと、この幸せいっぱいの絵を見るとジ~ンとした気持ちになる。その他、神原泰の「マリアとキリスト」は竹橋の近代美術館にあるこの画家の「スクリアビンの「エクスタシーの詩」に題す」と同様、お気に入りの一枚。黒い太い線が、黄色や緑の上に描かれた太い黒い美しい曲線。2階のサム・フランシスと宮島達男は変わらず。双方のコーナーも大きな作品を展示した広い展示室で非日常の世界に誘ってくれるこの美術館ならではの不思議な空間だ。

2005年10月22日

コメント(6)

-

イサム・ノグチ展 東京都現代美術館

平日の日中だし、絵画に比べ華やかさにも欠ける彫刻展なので、空いているだろうと思ったのだが、意外や意外、かなりのお客さん。これはどうしてなのだろう。若者が多いのにも驚き。しかし、映像ギャラリーの「灯かり」の展示会場のソファで人目もはばからず抱き合っているカップルには閉口。部屋に入った私がさも悪いかのように睨まれた。思わず挑発して小手返しか四方投げをかけてやろうかなと思ったくらい。イサム・ノグチの彫刻。平面の板を組み合わせた抽象的なブロンズ作品が多いのだが、これはちょっとねぇ。「びっくり箱」のような分かりやすい作品もあるのだが、今ひとつしっくりこない。やはり量感がある作品の方が好きだ。そんなわけで、ブロンズより石の作品の方が、シンプルでよかった。冷たいようで、実はとても暖かさを感じた。やはり圧巻は吹き抜けに置かれた17トンもある石の大作「エナジー・ヴォイド」。解説にもあるように、黒だけでなく紫色に見えたり、四角にも三角にも見えたり面白い。背後に回ったときには、自分の身体があのねじれの空間に引き込まれそうになった。いや、本当に。とても不思議な感覚。身体が共鳴したのだろうか。確かに何かの物理的な「力」を感じたのだ。屋外にある「オクテトラ」。自分が子どもだったら、この中で鬼ごっこでもして、何時間でも遊んでみたいなぁと思う。でも、遊具としては楽しいが、アートとしてはどうなのかちょっと分からない。次に札幌に行った時はモエレ沼公園に出かけようと思い会場を後にした。

2005年10月21日

コメント(6)

-

20世紀陶芸界の鬼才 加守田章二展 東京ステーションギャラリー

このテーマでも、たびたび話題になっている加守田章二展に行ってきました。雨降りだし、合気道の稽古、夢中にやりすぎたんで疲れたので、行こうか行くまいか迷ったのですが、やはり行ってよかったです。この展覧会からもパワーをもらいました。変革のパワーです。陶芸は益子に行ったりして、ほんのちびっとかじったことがあるのですが、陶芸家のことはほとんど知りません。この作家もまったく知らなかったのですが、何か益子の土じゃないかなぁと思ったら、やはりこの作家、初期は益子に窯を持っていたのでした。それにしても、時代によって、作風がまったく異なっていきます。これが変革のパワーを感じた理由です。初期の作品は、シンプルながらもドーンとした迫力を感じます。ごつごつした表面の肌触りを感じます。ちょうどステーションギャラリーのレンガのようです。次の部屋に入ると、思わずおおっと声が出てしまいました。地層のような或いは押し寄せる波のような美しい曲線でかたどられた壷。その表面も微妙に凹凸がある。トルソーを思わせる作品もある。と思えば、次は彩色された壷や皿。赤茶色の文様。色は異なりますが孔雀の羽を連想させられました。私が一番気に入ったのは、この時代の作品です。派手ではないが、ふんわりとした暖かさを感じます。その後は、チラシにあるような緑、白、黒の文様の筒など。これも面白い意匠ですが、冷たい雰囲気を感じました。そして、またシンプルな板作りの筒に変わったり、派手な文様が入ったりと、時代によってどんどん変化していきます。遺作2点は磁器のような作風。(磁器かもしれない)特に真っ赤な作品はさらなる変革への第一歩になったような作品。多くの可能性を秘めて、この陶芸家は50を前に夭逝しました。鬼才という言葉がぴったりの作家だなぁと実感しました。陶芸展というと、高齢者が多いのかと思ったのですが、かなりの若いカップルも見学していて驚きました。地震があったのにも驚きました。地震の際、作品は立ってられるのかなぁなんて思いましたが、大きな地震でなくて良かったです。東京ステーションギャラリーもこのあと二つの展覧会を残すのみ。そのあと、しばらく改修のため休館になるそうです。

2005年10月16日

コメント(8)

-

写楽、歌麿と黄金期の浮世絵 千葉市美術館

「幕末明治の浮世絵」展と併設。まず8階のこちらの方から見学。明治5年に日本で初めて開かれた博覧会の浮世絵。これ、御茶の水の湯島聖堂で開かれたのですね。あの聖堂の回廊に大行列。その時の目玉は何と名古屋城の金のしゃちほこ。近頃、どこかで聞いたような話だと思いながら眺める。しゃちほこの前でぶったまげている男女。いつの時代でも珍しいものを見たいという人の気持ちは同じだなぁ。こまかな猫の描かれた明治の子どものおもちゃ絵など見ていて、疲れたところで、一階下がって7階の黄金期の浮世絵展のほうに移る。毒々しい明治の赤絵から、江戸時代の紅に変わって、気分もすっきり。浮世絵美人にうっとり。それぞれの人物の線の美しさも明治の浮世絵に比べて際立っている。コーナーを曲がると有名な写楽の「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」。粋だねぇ、いなせだねぇ。この指の表情が最高。浮世絵の原画(肉筆画)も多数展示。そのどれもに描かれた着物の柄の細やかなこと。特に完全な保存状態の喜多川歌麿の納涼美人図。団扇や着物の鮮やかな花の柄はすばらしい。浮世絵、月末からの東京国立博物館の北斎展が楽しみ。

2005年10月12日

コメント(2)

-

日本怪奇小説傑作集 1 創元推理文庫

1902年(明治35年)から1935年(昭和10年)までに発表された17本の作品が収められている。小泉八雲の「茶碗の中」で始まり、漱石、鴎外、芥川、川端康成などの巨匠をはじめ、泉鏡花、江戸川乱歩、夢野久作ら怪奇小説家の短編と盛りだくさん。特に「茶碗の中」の出だし。蜘蛛の巣だらけの古塔の頂上や断崖絶壁にたどり着いてしまった時の感覚の危うさについて言及しているが、まさにこれが怪奇小説の真髄といってもいいだろう。この有名な「茶碗の中」は何度読んでも味わい深い作品だ。中学生時代に初めて読んだ時から、この作品に何度か出会うたびに何故か懐かしい気持ちにさせられる。この作品集を読んで、ひとつ発見したのは、村山槐多の「悪魔の舌」。村山は1919年(大正8年)に22歳で貧困のうちに死んだ画家。竹橋の国立近代美術館に「バラと少女」という名品が残り、お気に入りの一点。この画家がこんなグロテスクな怪奇小説を書いていたとは知らなかった。その他、谷崎の「人面疽」、大泉黒石という作家の「黄夫人の手」などの薄気味悪さは天下一品。大佛次郎の「銀簪」のラストのどんでん返しには身体に戦慄が走った。

2005年10月08日

コメント(5)

-

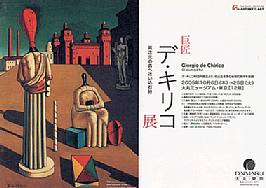

巨匠 デ・キリコ展 大丸ミュージアム

およそ、10数年ぶりのキリコ展。前回は、確か千葉県立美術館で見たのだが、印象はすっかり忘れてしまった。デ・キリコといえば、何を置いてもあの広場にたたずむ定規に支えられたマネキン人形。それがヘクトールとアンドロマケたちギリシャ神話の登場人物たちなのだ。緑の空、黄色い地平線、左右対称に立つ壁、赤茶色の広場、奥にそびえる塔、広場をよぎる影、見ていると何故かとても懐かしい気持ちになってくる。今回の展覧会は、デ・キリコ晩年の作品が多く、20年代の頃のシュールレアリズムの頃のマネキンと違って、なんとなくユーモラスな印象を受けるのは気のせいだろうか。描き方も、重厚というより、明るい軽いタッチに感じた。馬を描いた絵も多く、ルーブル美術館展にあったジェリコーの絵を連想させられた。デ・キリコという画家、決して、シュールの飛んだ絵を描いたばかりではない。会場の中心に、いくつかの彫刻作品が展示してあり、とくにヘクトールとアンドロマケの彫刻はマネキンが会話している声が聞こえるようであった。形而上絵画がどうのこうのとの解説があったが、難しい理屈は抜きにして、楽しめる展覧会だった。

2005年10月07日

コメント(10)

-

金沢21世紀美術館

業界の仲間との旅行で、能登半島の和倉温泉に出かけた。能登を一回りする予定だったのだが、あいにくの雨で急遽、金沢市内見学に変更。そこで、「兼六園よりも観光客が多いという大人気のできたばかりの美術館」に行こうと皆の興味を惹くように提案。アートにまったく関心のない男10名ばっかりを引き連れて、念願の金沢21世紀美術館に行く。そのかわり、残念ながら見学時間はわずか40分のみ。そんなわけで、コレクション展示「アナザー・ストーリー」だけの見学で、ゲルハルト・リヒター展の方はカット。この美術館、決してゴッホだのピカソだの超有名画家の展覧会をやっているわけではないのに、とにかく、人が多いのが驚き。それも、大人から子どもまで。「スイミング・プール」と「世界の起源」は、前に新日曜美術館で見てから、ずっと気になっていた作品。↑プールの上から下を見たところ↑プールの中から外を見上げたところ「スイミング・プール」なんか、びっくり箱か手品の大道具のよう。家族連れでも楽しめる。そして、美しい。「世界の起源」の黒い楕円の穴。近くでしゃがみこむと正円に見える。この穴は黒ではなくて、暗い青とのこと。見れば見るほど不思議な感覚。ほんとはじっくり見たかったのだが、そんな事情ですぐに移動。ここは、確かにギャラリー参加型の仕掛けのある作品が多いが、どこまでがアートで、どこまでがアミューズメントかって区別がだんだんあいまいになってくる。前に荒川修作の養老天命反転地に行った時も感じた疑問。男性トイレの中にあった、手洗いのようなところに手を入れると手に鮮やかな色の映像が写るような作品など面白い。これもじっと見ていると時間を忘れてしまう。そんなのりで、連れが大理石の作品に触ってしまったら、監視員に怒られてしまった。次回はのんびりゆっくりまわりたいと思う。

2005年10月02日

コメント(8)

全9件 (9件中 1-9件目)

1