2006年04月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

新日曜美術館 “魔女” ゴヤが見た闇の世界

東京都美術館「プラド美術館展」の最後の展示作品が、ゴヤの「魔女の飛翔」でした。とにかく、不気味な絵だというのが第一印象でした。美術館では、絵の状況がよく分からなかったのですが、番組で再確認すると帽子をかぶっている三人が魔女で、男を抱えて飛んでいるのですね。下では白いベールをかぶった人物とうずくまって頭を抑える男。よく見ると、右下にはロバがいます。今日の番組は、ゴヤの魔女を描いた絵についての解説でした。当初ゴヤは啓蒙主義的な立場で、民衆の無知を批判して魔女の絵を描いていたとのこと。ところが戦争での体験から、人間誰でも持っている欲望やエゴなど闇の側面を芸術の糧にして、晩年は魔女やサトゥルヌスなどのダークな絵(黒い絵シリーズ)を描いたとのことでした。見たくてたまらない気持ちと見たくはないという、相反する気持ちがせめぎあいます。もっとも現実的にはスペインまで行くのは無理なので安心ですが。ロス・カプリチョスの魔女。ほうきの柄の部分を下にして跨って飛んでいました。イメージが逆でした。土曜日の「美の巨人たち」は、放送時間がずれ、録画できなくて見逃してしまいました。残念でした。

2006年04月30日

コメント(4)

-

山手線半周ウォーク

仕事半分、遊び半分で山手線半周ウォークに参加。「秋葉原→新宿」と「新宿→秋葉原」の2回に分けて、出来る限り山手線の線路沿いを歩いて回り、各駅の柱にタッチして行こうという企画。今回は、秋葉原から時計回りに新宿まで約20キロ歩いた。実際に歩いて回ると、街の雰囲気を肌で感じることができて楽しい。東京駅ドーム天井 ↓秋葉原から新橋にかけては、飲食街の街。いつの間にか、ラーメン屋が増えていた。最近の飲食店は個性豊かで、歩いているといろいろ強烈なインパクトがあり、統一感の無い猥雑な感じが楽しい。新橋から品川にかけては、大きなビルが多く、どちらかというと殺風景。浜松町~田町~品川にかけては駅間の距離も長く、単調に感じる。時折、目にする神社仏閣がアクセントになる。品川から大崎・五反田にかけては、いかにも山の手という雰囲気になり、目黒川を越えるとかなり歩きやすく、上品な感じの街並みになる。目黒川沿いはきれいに整備されていて、潤いを感じる。五反田から渋谷にかけては雨が降ってきたため、歩くのに必死。このあたりのビルは、凝った作りで見ていて楽しいものが多い。目黒を越えて目前に赤い大目玉のオブジェの建物。自動車学校のビルだった。ガーデンプレース内の動く歩道でのんびり。東横線をくぐったあたりから、いつの間にか山手線と同じ高さのところを歩いているのに気づく。渋谷の駅前は雨にもかかわらず、さすがに大混雑。今日一番の人ごみ。街宣車が走っていて、騒然としている。渋谷から原宿にかけては、ファッション関係の小さな店が多い。原宿駅周辺もものすごい人出だが、ちょっと入った宮廷ホームのあたりは、まったく閑散としていて驚いた。四谷シモンの人形学校とか、コシノヒロコのオフィスを見ながら、代々木へ。代々木駅では、都内のJRにまだ踏切が残っているのに驚く。踏切を渡るとすぐにドコモビル、そして紀伊国屋書店が見えて、やっと新宿に到着した。次回は、新宿から外回りで秋葉原まで今日の続き。またどんな街並みが見られるか楽しみ。

2006年04月29日

コメント(5)

-

桜さくらサクラ・2006 山種美術館

つつじが咲くようになって、今さらながらですが、山種美術館の桜さくらサクラ展に出かけました。大観の「夜桜」を併せて見ようとあえて、千鳥が淵の桜の季節をずらしました。大倉集古館で見ようかどうか迷ったのですが、やはり山種で、ほかの桜の絵と一緒に見て、そのスケールの大きさを再確認できて良かったです。この「夜桜」。昨年は補修中で見ることができなかったので、楽しみにしてました。さすがに大観、絵の中に強烈な迫力と気合、厳しさを感じます。そして、アンバランスな大きさの桜と松。いくつものかがり真っ赤な炎と立ち昇る煙。黒い山とかがり火で照らされた明るい部分の金色の地。群青の空と白金の月。そんな対比を見ているうちに、夢と現を行き来して自分の存在があやふやになってくるようでした。石田武の「千鳥ヶ淵」↑は、本当に少し前の千鳥が淵、そのまんま。「吉野」も写実的ながら、延々とつながる桜色のグラデーションにうっとりです。奥田元宋の「奥入瀬<春>」↑。2m×5mの大作。あたかも目の前にあるような新緑の光景。山桜のピンクの方がワンポイントになっている。川の流れが清清しく、生きる希望がわいてくるような絵でした。同じく奥田元宋の「湖畔春耀」。にしきの織物のような色調に時の経つのを忘れます。小林古径の「清姫入相桜」↑。これもいいです。ひっそりとただ一本、咲いて散る桜。物語の終末。「完」のイメージ。道成寺伝説、いつも思うのですが、清姫って恐るべきストーカーですよね。嘘をついた安珍が悪いのかもしれませんが、それにしても焼き殺しちゃうなんてひどい。まぁ、そんなこと言っては、身も蓋もありませんが。御舟の「春の宵」↑。墨の美しさを、実感しました。最後にもうひとつ。小茂田青樹の「春庭」↑。この画家は初めて知りました。左下の椿はリアルな現実の世界。画面奥まで続く、桜の花散る細い道は、幻の別の世界への入り口のようです。味わい絶品。その他、どの作品も傑作中の傑作で、見応え充分でした。この展覧会。5月7日までの開催です。

2006年04月28日

コメント(2)

-

根津神社 つつじまつり

言問通りを下り、根津神社へ。ちょうどつつじまつりを開催中で平日にもかかわらずとてもにぎやかでした。ちょうど2時から森村宣永画伯奉納の三十六歌仙画の特別拝観があり、300円也を支払い昇殿します。ここの社殿の中には、一度入ってみたかったのでいいタイミングでした。(実を言うと40数年前の七五三の時以来なのです。)宮司さんのお払いを受けたあと、社殿内部の自由見学。長押の豪華な透かし彫りやきらびやかな天井が印象的。肝心の三十六歌仙、きれいなかな文字が読めずに、誰が誰だか分かりません。小野小町だけは判読できました。かなの勉強も必要だなぁと痛感しました。そのあと、宮司さんから根津神社の由来の説明。ちょうど今年が、この地に建てられて300年に当たるとのこと。神仏混合で社殿内部にもお寺を表わす「卍」の印や、神社には使われないバクの彫り物が柱にあるとのこと。今日は普段は開いていない、中陣の扉まで開いていてラッキーだとのことでしたが、階(きざはし)の向こうの黒い扉が開いていて、供物が備えられているのが見えただけでした。柱の上の獏と獅子↓境内のつつじ苑は、そろそろ見頃になりつつあるという具合でした。↓

2006年04月28日

コメント(0)

-

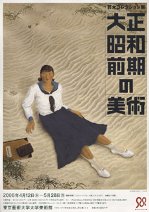

大正・昭和前期の美術 東京藝術大学大学美術館

バルラハ展のあと、地下の大正・昭和前期の美術展を見ました。第1章 日本画第2章 工芸第3章 洋画第4章 版画 の四部構成となっています。チラシ・ポスターになっている高山辰雄の「砂丘」は、洋画だとばかり思っていました。うねうねとした風紋のある砂丘に座るセーラー服姿の女子高生。美しい時は一瞬なんだよ。あとはみな、砂のように滅んでいくんだよ。小野小町の「花のいろは・・・」の歌を想起しました。洋画のコーナーでは、和田英作の「野遊び」。こちらの方が日本画のテーマにぴったりな、王朝人の女性の姿。藤の花の下、楽器を弾きに出かけるきらびやかな衣装をまとった3人の女性を描いた絵です。和田英作のイメージは竹橋の近代美術館にある「おうな」しかないもので、この絵は大発見でした。もうひとつ、中沢弘光の「静思」。この画家も近代美術館でおなじみだったのですが、この作品には仰天しました。お面や人形が置かれた書斎を背景に椅子に座るワンピース姿の女性。じっとうつむいて、祈りをささげているようです。女性の二の腕や指先がとてもリアルです。静かにうつむいて、何やら祈っているような姿に、いつの間にか一体化している自分に気づきました。すばらしい絵です。工芸では、松田権六の「草花鳥獣文小手箱」。ウサギ、シカ、キジ、スズメなどが大らかに飛び跳ねています。幸せ一杯です。版画では、憧れの長谷川潔にやっと出会えました。晩年のミステリアスな作品ではありませんでしたが、マニエール・ノワールの作品を見ることができ、感激しました。こちらの展覧会もバルラハ展以上に収穫が多く、大満足でした。

2006年04月28日

コメント(0)

-

エルンスト・バルラハ展 東京藝術大学大学美術館

この彫刻家、まったく知らなかったのですが、そのチラシに載っている写真が妙に気になっていました。何か円空仏に通じるイメージがあったのです。というわけで、またも図書館のKさんに頂いたチケットで出かました。毎度毎度、ありがとうございます。さて、この展覧会、木彫り、ブロンズ、陶磁器製塑像と版画、デッサンなどで、構成されています。初期の頃の陶製の塑像は、ロダンの影響を受けているようです。完全に掘り出された作品でなく、掘り出されていない部分があります。「酒、女、歌」の陶製のレリーフ。バッカスとニンフを取り上げているのでしょうか、寄り添う二人と頭上の葡萄。この作家の禁欲的なイメージと打って変わって、大らかな楽天的な作品で見ていて楽しくなります。ところが、バルラハが革命直後のロシアを訪問してからは、すべての人間は「物乞い」ないし、「問題を抱えた存在」であるという確信を抱き、同時に人間の内面を鋭く見つめた作品が多くなります。まずは、「ロシアの物乞い女」。右手を大地に着き、左手を伸ばして物乞いをする像。丸い背中のラインが何とも美しく感じるのですが、その表現するところはとてもショッキングです。それ以降の作品。見上げたり、仰け反ったり、叫んだり、耳を手でふさいだり、おびえたり、異様にかしいだり・・・そんな感じの彫刻が多くなります。素材も木彫り、ブロンズ、テラコッタ、陶製などさまざまです。その中でも鑿のあとも鮮やかな木彫作品に愛着を感じました。やはり、仏像のイメージがあるのでしょう。もう身近にあるので、できれば触れてみたいという欲求を抑えるのに必死でした。これは木彫ではないのですが、復讐者というタイトルの作品です。右足を支えにして、左足と胴体が大地と水平になって、右肩に剣を構えた男の姿です。タイトルから想像すると、復習のために走っている姿で何やら血生臭いテーマなのですが、武道をやっている自分としては、躍動感に溢れていて、とても印象深い作品です。歌う男。これはいい。今までの切羽詰ったような作品と違って、人生の楽しさを謳歌しているような作品です。その後、1930年代になると実生活ではナチスに迫害されて不遇のうちに生涯を終えたということですが、晩年の木彫の「笑う老女」。両膝を抱えて、仰け反って笑う人物像です。バルラハは、果たして、すべてを吹っ切ることが出来たのでしょうか。疑問が残りました。

2006年04月28日

コメント(4)

-

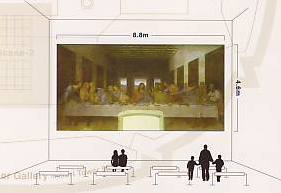

ダ・ヴィンチ・コード展 森アーツセンターギャラリー

本日から公開の展覧会。どうしようか迷ったのだが、最後の晩餐の原寸大画像が体験できるという誘惑に負けて結局、来てしまいました。それにしても初日、かなりの人で関心の高さをうかがうことができます。内容は、来月末公開の映画のセットのレプリカや小道具の展示。撮影場所の紹介の映像。そして、モナ・リザや2点の岩窟の聖母、洗礼者ヨハネ、東方三博士の礼拝など、あの小説の中に出てくる絵画をデジタルハイビジョン画面で映し出し、小説の中の解釈を紹介する映像など。「まぁこんなものでしょうか」といった感じです。期待のデジタル・シアター、「最後の晩餐」は、タテ4.6×ヨコ8.8メートルの原寸大。さすがにこれは圧巻でした。映像も精緻で臨場感に溢れています。修復前と修復後の違いなど、さすがによく分かりました。展示されていたロバート・ラングドンの本(映画の小道具・著者の写真がトム・ハンクス)を見て、若いカップルが、「この人、実在するんだねぇ~。知らなかった~」と話しているのを聞いて笑ってしまいました。入場料金500円だったらお勧めですが、1,500円ですからね。何とも言えません。

2006年04月27日

コメント(2)

-

近代陶磁器に見る東と西 泉屋博古館分館

明治から大正時代にかけての60点あまりの陶磁器の展覧会でした。二部屋しかない小さな美術館なのですが、展示作品の見事さには圧倒されました。知っている作家は、板谷波山と河合寛次郎のみ。今回、宮川香山、清風与平、伊東陶山とか初めて知ったのですが、ほうっとため息の出るような作品の連続です。清風与平の青磁や白磁の花瓶の数々。虫や花が描かれた浮彫りが、実際のものをアイロンで圧縮したようなわずかなでこぼこになっています。そこに掛けられた釉薬のなまめかしさと合わせて、思わず指先で撫でて、凸凹の様子や滑らかさを確かめたくなります。板谷波山。やはり重要文化財の葆光彩磁珍果文花瓶でしょう。 ↓ブルーの細やかな文様の上に、それぞれ籠に入れられた青いぶどう。黄色いびわ、ピンクの桃と、魚、鳥、ヒツジの装飾画が描かれています。ところが、表面はよくある磁器のようにてらてら光っていないで、薄いベールが掛けられたようです。眺めているとどんどん吸い込まれていくような気がします。不思議な花瓶です。もうひとつの葆光彩磁の葡萄唐草文の花瓶も、これに比べて小振りで装飾もかなりシンプルですが、同様の雰囲気を味わえ、うっとりするような作品でした。この後、ホリエモン、釈放か?ということで話題の六本木ヒルズに向かいました。

2006年04月27日

コメント(2)

-

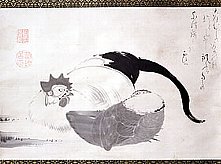

播磨ゆかりの江戸絵画 大倉集古館

応挙・蘆雪・若冲を中心としてというサブタイトルに惹かれてチェックしていた展覧会。入場料1,000円ということで、一年ぶりにぐるっとパスを購入しました。山種の桜さくらサクラ展で、明日からこちらの大観「夜桜」が展示されます。山種と他にどこか回れば元は十分取れるでしょう。さてまずは若冲。三の丸尚蔵館の動植綵絵の濃厚な絵でかなりくらくらとさせられているので、こちらのシンプルな水墨画でちょっと息抜きです。一階にある「羅漢図」。お香の煙が垂直に上がっているかと思うと、上方でカチッと直線的に織り曲がっている、けれん味たっぷりの構図。羅漢さんの衣服の文様の精緻さに来た来た!という感じでした。二階には「双鶏図」。これも来た来た!あの丸い目玉です。この目玉が癖になるのですね。そして「鶴図」。卵形の胴体と足は分かるのだけど、全体像が理解できない。しばらく考えて、なるほどと膝を打ちました。テレビのクイズ番組で出題される絵のようです。次は長沢蘆雪。この画家も「奇想の系譜」読後から、かなり気になっているのです。独楽の曲芸で片目をつぶしたとか、毒殺されたとか、話題にも事欠かなかった人物らしい。「奇想の系譜」でも紹介されていた魚の印も見ることができました。まずは、チラシになっている「方広寺大仏殿炎上図」。薄墨と淡い朱墨で、焼ける建物が淡白に描かれているのですが、飛んでくる火の玉が亡霊のそれのようです。薄墨の煙は涙の染みのようです。「虎図」は有名な無量寺の襖絵(※)の虎を真ん丸く描いたような可愛い絵です。「千羽鶴図」はユニークな屏風絵でした。川に多くの鶴が飛んできます。屏風の左の川の上流の方には無数の鶴が押し合いへしあいしています。頭が描かれていたりいなかったりです。釣る同士の会話が聞こえてくるようです。右の方には空から飛翔してくる鶴。連続写真のよう。戯画・マンガのような絵で楽しいです。その他、応挙の「雲龍図」は小品ながら、流れるような雲と波の動きがダイナミックでよかったです。浮田一恵という画家の「月に蜘蛛巣図」。蜘蛛の巣と雲の洒落ではないでしょうが、月・群雲・蜘蛛の巣を画面上部に配した構図が素敵でした。酒井抱一の「蓬莱図」小品ながら、味わい深い逸品でした。小さな蓬莱島に上下に一羽の鶴と一本の松。これは正月に床の間に飾りたい絵です。大倉集古館の階段にいた無数の妖怪。伊藤忠太の作品を再確認しました。国宝普賢菩薩にもまた出会えてよかったです。

2006年04月26日

コメント(4)

-

もっと知りたい伊藤若冲 佐藤康宏

伊藤若冲の生涯に沿って作品を解説したムック。現在、三の丸尚蔵館で公開中の「動植綵絵」の解説が大部分を占めている。見れば見るほど、細密描写と大胆な構図に圧倒される。三の丸尚蔵館発行のカタログも購入したのだが、当然のことながら、あの迫力は再現できていない。とにかく実物を見るしかありません。若冲ってどんな画家?ということをまず知りたい入門者にはお勧めの一冊。

2006年04月24日

コメント(2)

-

新日曜美術館 絵巻 視覚の迷宮

司会やゲストがたびたび語っていた、絵巻の見方。机の上で両サイドをまいて、左から右へスクロールさせる。こう見なければ、本当の絵巻の面白さが分からないとのこと。そう、どうも美術館で絵巻の展示では、で~んと伸ばされて展示されていて、見ていて集中力に欠け、あまり楽しいとは思わなかったのです。(例外は道成寺縁起絵巻・・・焼け焦げた安珍が何とも笑えてしまった)机の上で狭い画面だけを見ることによって、視点がどんどん変化していって、映画のカットを見ているような気になる。同様に時間の表現も、こうすることによって、前後に行きつ戻りつし、やはり映画のように劇的な効果を与える。シーンが変わる場面で、かすみがかかったりして、ちゃんとフェイドアウト・インの効果が考えられているのです。その他、線の表現とか、人物の顔の表現など、様々な技巧が使われているとのこと。例えば、今の漫画に当たり前のようにあるスピードライン。人物やものの動きを出す時に、その後ろに描かれた線 。こんな手法も絵巻から使われはじめたのとのこと。まさにマンガのルーツなんですね。過去の日曜美術館の映像で手塚治虫が鳥獣戯画について解説していました。息子にこの人がブラックジャックの作者なんだよと話すとへぇ~と驚いていました。京博の「大絵巻展」に合わせた番組なのですね。

2006年04月23日

コメント(4)

-

美の巨人たち モナ・リザ(後編)

モナリザの謎の第一はいったい誰を描いているのかということ。レオナルドの他の肖像画は、モデルが分かっているのだが、この絵だけは分からない。番組ではナレーションこそ無かったが、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像とモナリザの絵を重ねるシーンもあった。このモナリザ=レオナルド自画像説も昔からあるようで、例えば、若桑みどり先生の「イメージを読む」ちくま学芸文庫に詳しい。↓この本は、ミケランジェロ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、デューラー、ジョルジョーネの4人を取り上げながら、西洋美術史を紹介した本で、入門にはうってつけだと思う。この本の、「レオナルド・ダ・ヴィンチのモナ・リザについて」の章で、最後の晩餐、岩窟の聖母、聖アンナと聖母子などの解説や、レオナルドの思想などについての考察から、モナリザの謎についても分かりやすく述べられている。モナリザの背景についての紹介も番組であったが、それもこの本に詳しい。若桑先生は地球の始まりから終わりまでを表わしているのではないかと述べている。コンピューターでモナリザの感情のレベルを調べたり、CGでひび割れた肌を制作当時のように再現していたが、コンピューターを使った美術史研究のことにも言及されている。上野の国立博物館にモナリザが来たときの映像も放映されていた。この時、叔母に一緒に行こうと誘われたことがあったのだが、当時はまったく興味が無かったので断った。叔母が帰宅後、丸一日かかって、チラッとしか見えなかったと話していて、行かずによかったと思ったことを覚えている。今思い返すと悔しい話だ。それで、やはりモナ・リザは謎のままであるというのが結末。

2006年04月22日

コメント(7)

-

信長の棺 加藤 廣

某首相も読んでいたという歴史小説。織田信長を敬慕する記録係「信長公記」の作者太田牛一を主人公とした歴史小説。本能寺の変で行方不明になった信長の遺骨の行方、桶狭間の戦い、秀吉の出自、光秀謀反の理由などが散りばめられていて、そこそこに面白く読めた。ただ序盤で必死になって運んだ信長から預かった謎の木箱が、ミステリーの鍵になっているのかと思えばそうではなかったり、その都度、テーマが変わっていくので、全体のプロットの構成が今ひとつだと感じた。信長の遺骨の行方探しだったら、それひとつに絞った方が、読み物としては面白かったのではないかと思う。ミステリーなのか、伝奇小説なのか、純粋な歴史小説なのか、路線があいまいなのが残念だった。

2006年04月19日

コメント(0)

-

コシノヒロコ『襲かさね』展 大丸ミュージアム・東京

ハロルドさんのブログで知った展覧会。大丸ミュージアムが驚くほど変身しているということで、楽しみに出かけました。なるほど12階でエレベーターを降りるとなにやら薄暗い空間。大丸ミュージアムの中壁を取り払って、大部屋にして、真ん中にと奥に苔庭を作って、立体的に着物や帯を展示してありました。入ってすぐのところに段々に立体的に展示されていた、松竹梅の三枚の着物。黒地に松、赤地の竹、白地の梅。色の重ね=襲(かさね)のダイナミックさに圧倒されました。「波の花」という青い着物は、みずみずしい青のグラディエーションに黒い墨が鮮やかに映えていました。コシノヒロコの書、流麗な線でひょいひょいっとした感じで書かれたかな文字がデザインされた着物もよかったです。「いろは」という着物でした。コシノヒロコの着物と一緒に展示されていた帯が、これまたすばらしいものでした。「いぶし銀」というか錦というか、そんな微妙な色合いの箔に描かれた踊るような書体。それが帯に織りこめられています。こちらは、とにかく渋いのです。一見地味に見えるのですが、よく見ると部分的にとても鮮やかな色合いがあったりして何とも不思議な風情です。ちょうど作者の誉田屋源兵衛さんがいらっしゃって、会場をぐるっと回りながら自作の帯の解説をされました。坊主頭で蜘蛛と蜘蛛の巣がデザインされた着物を着ており、一見怖そうに感じたのですが、初心者の質問にもていねいに答えてくださる優しい方でした。これらは、数十年間も倉庫に眠っていて自然に変色した銀箔なんだそうです。地の色は自分で意図して作ったものではないとのことでした。そこに薬剤で字を書いて、それを帯に誂えたものだそうです。帰宅するとちょうど通販で頼んでいた浴衣が届きました。今年の夏は和テイストにどっぷりとはまることにします。

2006年04月18日

コメント(14)

-

美の巨人たちと新日曜美術館

昨夜の「美の巨人たち」は、ダ・ヴィンチのモナ・リザ(前編)。先週の「新日曜美術館」が彼の作品の概略説明で終わってしまったのに比べ、モナ・リザの絵についてかなり掘り下げて作ってあって興味深かった。この絵の特徴は輪郭線がないということと絵筆のタッチがないということ。輪郭線は物体の外側に現れる線らしきものであり、実際には光と影によって物体は表わされ、輪郭線というものはないということ。スフマートによって、筆のタッチを消すことによって、人間を再現しようとしたのではないかという謎。これは次回のお楽しみ。新日曜美術館は、藤田嗣治の特集。先週とまったく逆の展開。ちょうど、展覧会を見てきたばかりで、感動と知識の再確認ができた。エコール・ド・パリの時代、あれだけ奇矯な行動をとりながら、藤田は酒が飲めなかったという立花隆の話には驚いた。藤田は天才ではなく、努力の人だったとの言葉に納得。『巴里城門』の絵。会心の出来にキャンパスの裏面に「デングリ返へしを打ちて喜びたる」と書いてあると解説にあった。それなら展覧会でその文章を見せるように展示してあればなぁと思っていたのだが、この番組の画面で紹介されていて嬉しかった。「サイパン島同胞臣節を全うす」が、細部と全体の構成、どこをとっても完璧で彼の傑作だと立花隆が語っていた。確かにそう思うのだが、実際にあの絵を見るとあまりに画面が悲惨すぎ言葉が無かった。このような戦争画を描いたことで、他の画家から「(戦争協力の)罪を背負ってくれ」という手紙まで送られたとのこと。美を追求するはずの画壇というのもまた排他的でドロドロの世界なんだなぁと感じた。

2006年04月16日

コメント(10)

-

プラド美術館展 東京都美術館

朝、9時過ぎに上野到着。都美術館は9時開館だったのですね。プラド展、並んでもいなくて、快適に入館できました。入館すると、二人の少女が左右対称に描かれている絵があります。「王女イサベル・クララ・エウヘニアとカタリナ・ミカエラ」です。その緻密な肖像画を眺めているだけで、ああ、プラド展にやっと来たという満足感とこれからの期待感で胸が溢れました。そして、振り返るとありました!エル・グレコ!「十字架を抱くキリスト」。この画家の鮮やかな色彩とやや大雑把な線、好きです。でも、待てよ。この絵のキリスト。瞳に白い光が入って、目がウルウルしています。何か少女漫画みたいだなぁと不遜にも思ってしまいました。出品リストに81点すべての作品の簡単なコメント書きました。今回は、我ながら気合が入ったと思いますが、3時間ちょっとの間、ずっと立ちっぱなしで絵を見ていると、さすがに腰が痛くて疲れ果てました。帰りに西洋美術館の常設展にも立ち寄って、こちらのグレコも見て帰ろうかなと思ったのですが、さすがにその気力はありませんでした。本当のプラド美術館やルーブルだったらどうなんでしょうね。それはさておき、マイ・フェイバリットを何点か紹介します。まず、何といってもムリーリョの「エル・エスコリアルの無原罪の御宿り」。黄色、白、青の色彩バランスが何ともいえません。愛くるしい少女の顔のマリアです。三日月、白百合、青いマントがマリアの印ということで、三日月を探したら、ありました!こんなところに。この絵は、階段を登って2階の手すりから見下すことができます。すると、マリアがこちらに近づいてきているという何ともいえない崇高な感じになります。「貝殻の子どもたち」も子ども好きな人にはたまらなく素敵な絵でしょう。この当時の宗教画は反宗教改革に対抗するためカトリックの教えを人々に伝えるために(悪く言えばだまそうとして)万人受けするように描かれた絵だということですが、それでもその美しさにうっとりとしてしまいます。それから、スルバランの「神の愛の寓意」。手首を内側に帰した変わった持ち方で燃える心臓をつかんでいる女神。平安朝の着物のような赤と緑の衣服をまとっています。風もなさそうなのに頭のリボンがたなびいています。不思議な絵です。マエーリャの「夏」。青空が雷雲に覆われ、風雲急を告げるような空模様になってきています。そこにすくっと立つ収穫物の麦を持つ少女。空気の流れを実際に感じているように思えます。近代絵画の幕開けも近いです。ゴヤの作品では、「トピアスと大天使ラファエル」。トピアスの赤い着物と対照的にラファエルの白い衣服にピンクの帯。美しいです。放射状に輝く光。SF映画のワンシーンを見ているようでした。その他、ルーベンス、ベラスケス、ファン・ダイク・・・などのすばらしい絵多数。至福の時を過ごしました。

2006年04月14日

コメント(12)

-

所蔵作品展 近代日本の美術 東京国立近代美術館

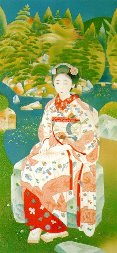

今回の常設展の見どころは何と言っても土田麦僊の「舞妓林泉図(ぶぎりんせんず)」。この作品が展示されるのを心待ちにしていました。この絵が展示される際には、メールで連絡してほしいと、ずいぶん前に、美術館にお願いしてあったので、展示係の方から連絡があったのです。丁寧なサービスでうれしいです。恥ずかしい話ですが、この絵の題名。林泉という名前の舞妓さんの絵であるとばかり思っていました。実際は舞妓と林泉(庭園)の図ということなのですね。最近になって気づきました。さて、この絵。ひとたび眺めると夢の世界に引きずり込まれます。現実にはありえない緑の背景。青い池の水が森になり空に連なります。築山は緑に覆われていますが、よく見ると紅葉している部分もあります。配置されている庭石は赤い石と青い石の二種類です。こちら側の舞妓の足元は緑一色の上に色とりどりのお花畑になっています。京都南禅寺の天授庵を取材したものだそうです。昨秋、南禅寺に行ったとき、天授庵だけ行きそびれてしまったのが残念でした。次回は必ず立ち寄らなくてはと思いました。築山の輪郭の部分がちょうど舞妓さんの首のところにかかって、首が切れているような感じになっているのですが、まったく不自然に感じません。築山が丸いせいでしょうか。麦僊が研究したイタリア・ルネサンスの画家ベルナルディーノ・ルイーニの聖母子像に学んだものということなので、ひょっとしたら築山がニンブス(光輪)に見立てられているのかもしれません。舞妓さんの方はオレンジと白を基調にした振袖姿です。何を考えているのでしょうか、ちょっと物憂げな表情です。東京国立博物館の速水御舟の「京の舞妓」が、徹底したリアリズムで描かれているのに対して、こちらの舞妓は、優れた様式美と色彩の絵です。日本画の女性像の中で一番好きな絵です。この他、今回の常設展で目を引いた作品。跡見玉枝(あとみぎょくし)の桜花図巻。さまざまな桜の花が丹念に描かれた図鑑になっています。洋画では、松本竣介の並木道。緑を基調にした厳しさあふれる風景画です。この絵の道の中に吸い込まれてしまうようです。その他、平山郁夫の「建立金剛心図」や、岩崎巴人の「バケモノ百鬼夜行」など面白かったです。4/11

2006年04月13日

コメント(6)

-

生誕120年藤田嗣治展 東京国立近代美術館

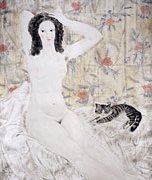

皆さんのブログで藤田展の評判が鰻登りで、矢も盾もたまらず、午前中の会議の後、有休を取って近代美術館まで出かけました。かなりの混雑は覚悟していましたが、まぁさほどストレスを感じることなく、何とか自分のペースで鑑賞することができる程度だったので一安心。雨のせいだったかもしれません。藤田の絵は断片的にはあちこちの美術館で見るのですが、今回の展覧会ではていねいに時代を追って展示してあるので、びっくりするくらいの画風の変化の様子をダイレクトに味わうことができました。藤田というと乳白色の絵という固定観念があって、中南米時代の激しい色使いの作品や日本情緒豊かな作品、晩年の子どもや宗教画の絵など、初めて知る画風の作品で、彼の新しい発見がありました。やはり私のお気に入りも、多くの方々がおっしゃる通りあの磁器の表面のような「すばらしき乳白色」を描いた30台後半から40代初めの頃の絵です。展覧会では「裸婦の世界」というコーナーにまとめられていました。白く塗られた下地の上に、面相筆で墨の黒い絶妙な輪郭線を描き、薄く塗られた微妙な色合いの裸婦の白い肌。絵の具のタッチが分からないのでまさに輝く磁器のよう。逆に衣服や、背景のカーテンなどに描かれた模様の細かさ、鮮やかさ、リアルさには目を奪われます。当然、あの猫ちゃんにも。「すばらしき乳白色」に達する以前の作品では、栃木県立美術館所蔵の「花を持つ少女」。卵形の白い顔。アンバランスな目鼻立ち。晩年の子どもの顔にも通ずるところがある不思議な味わいの人物像。美から醜へと転換する一歩手前の美しさとでもいう感じの絵だと思いました。こういう雰囲気の絵、大好きです。ひろしま美術館所蔵の宗教画、「十字架降下」。琳派の装飾画のような金箔を背景に、手足から黒い血を流すイエスの遺体と涙を流す二人のマリアを描いた絵。晩年のごちゃごちゃした宗教画に比べ、シンプルで悲しみが直截的に胸に迫ってきます。劇的に鮮やかな色調の絵に変わった中南米時代の絵では、京都国立近代美術館蔵の「メキシコにおけるマドレーヌ」がよかったです。白い帽子とドレスの女性、赤い花の模様が鮮やかです。背景は巨大なサボテンと小さな洋館。夜の雰囲気が何とも言えず、幻想的な魅力に溢れた絵です。戦後の絵では、動物宴のような不思議な雰囲気の作品がいい。衣服を着た動物たちが魚や野菜の載ったテーブルを囲んでいる。童話の挿絵のように楽しい絵です。この絵の額縁もグローブや三角定規、卓球のラケットなど、子どもの使う道具のレリーフが彫られており味わい深い。藤田が自ら彫ったものだそうです。目のつりあがった白い顔の子どもの絵。かわいくも見え、逆にそうでないようにも見えます。ちょっと小ずるそうな感じもします。子どもの世界のズルさ、汚さなども全てそのまま引き受けて、それでも子どもが好きという藤田の気持ちが伝わる感じがしました。晩年の宗教画は、洗礼を受けレオナール藤田とクリスチャンネームを持ってからの作品。ダリの描くそれのようで細部までびっしりと描きこまれたハデハデの絵。藤田がこのような宗教画を描いていたことはまったく知らなかったので驚きました。いずれにしても、藤田という画家の生涯を概観でき、その思いを知ることができる貴重な展覧会。今年のベスト3に入ることでしょう。チケットをくださった図書館のKさん、ありがとうございました。高島屋の浅井忠展には藤田を見た後、寄ろうかとも思ったのですが、近代美術館に閉館までいたため、結局行かないまま展覧会が終わってしまいました。ごめんなさい。(4/11)

2006年04月12日

コメント(13)

-

ウルトラマンの東京 実相寺昭雄 ちくま文庫

ウルトラマン、怪奇大作戦などで著者が監督した作品の都内ロケ地の変貌の様子を綴ったエッセイ集。ウルトラマンがテレビ放映されたのはもう40年も昔になるのだ。ロケ地は、新宿・赤坂などの都心もあるのだが、祖師ヶ谷大蔵にあった円谷プロのからみで、多摩川を中心にした小田急、東急、京急線界隈に集中しており、個人的にはあまりなじみの無い地域であるのが残念だが、急速に変貌していく東京の様子は、どこでも同じなのだろう。ノスタルジーに浸ることができる。著者は、先ごろ亡くなった脚本家の佐々木守とのコンビで、ガマクジラ、テレスドン、シーボーズ、ジャミラなどの怪獣が登場する作品を作った。名前を聞いただけで、それらの怪獣の姿形を鮮明に思い起こすことができる。ウルトラマン、ウルトラセブンの続編に怪奇大作戦があるのだが、こちらの方はほとんど記憶に残っていない。テーマソングが記憶にあるのみ。単純な怪獣物と違って、小学校低学年にはやや難しいドラマだったのだろう。「京都買います」や「呪いの壷」など、京都を舞台にした作品もあるそうで、(東京とは関係ないが)ぜひDVDを見なくてはと思った。

2006年04月11日

コメント(2)

-

新日曜美術館 レオナルド・ダ・ヴィンチ~天才の真実

昨日の新日曜美術館。30周年ということで、司会陣も総入れ替え。はなと山根基世アナウンサーから、壇ふみと野村正育アナウンサーに代わる。はなのちょっと危なっかしいしゃべり方にも好感を持っていたのだが、今回から壇ふみのしっとりと落ち着いた雰囲気に変わる。壇ふみ、昔からこういうきれいな姉がほしいと思っていたので、個人的には大好き。もう51歳になるのですね。さて、昨日はレオナルド・ダ・ヴィンチの特集。完ぺき主義で、優柔不断で、飽きっぽいという矛盾したような性格の彼の作品の謎を追うというテーマだったが、期待していたダ・ヴィンチ・コード路線のような内容ではなく、オーソドックスな紹介番組に終わってしまって残念。例えば、洗礼者ヨハネの「あとからひとりやってくる」というあの不思議な手のポーズの解釈についていろいろ論じてくれたりしたら楽しかったのだがなどと思うのだが、今後、映画公開に合わせてそんな番組が増えることだろうと期待。六本木ではダ・ヴィンチ・コード展も開催。こんなの行くかと思っても、結局行ってしまうのだろうな。アート・シーンに入るまえに、30年前の日曜美術館の映像を流していた。この企画はとてもいいと思った。昨日は、今東光が親友関根正二の「信仰の悲しみ」について語っていた。同時代を生きた方だったのですね。次の土曜日は「美の巨人たち」でモナ・リザの特集だと思ったら、「新日曜美術館」では藤田嗣治の特集。近代美術館の展覧会は今週中に見ておかないと。

2006年04月10日

コメント(14)

-

最澄と天台の国宝展 その2 東京国立博物館

次は仏絵について。まず、根津美術館所蔵の曼荼羅図。鎌倉時代の作品だが、鮮やかな色彩に圧倒される。真ん中に大日如来が描かれていて金剛界曼荼羅の一番の中心ということだが、よく見ると、まだまだ模様のように小さな仏たちが描かれている。これは刹那か永遠なのかと考えながら見入ってしまった。根津美術館にこんなすばらしい作品があったとは。ちなみに根津美術館は、光琳の燕子花図の展示をしたあと、来月GW明けから3年半の休館になるので、GWまでにはぜひ行っておかないと。そして、この展覧会の目玉のひとつ、聖衆来迎寺所蔵の国宝の「六道絵」15幅。昨年の京博で30年振りに全てそろって展示されたとのこと。特に地獄の恐ろしい絵。この間、本館で見た地獄草子は目じゃない。キャプション読んでるだけでも怖い。「○○地獄の10倍、苦しい地獄である」なんて書かれていても、これでは比較の対象にならない。ふと昔々幼稚園の頃の記憶が蘇った。新宿のどこかのデパートで地獄絵図を親に見せられた。嘘をついたり悪いことをするとこうなるよと解説されたのだ。しばらくの間、この恐ろしさが頭から離れず、毎日地獄に落ちないように祈っていたのだ。恥ずかしい話だが、夜寝る前にトイレで、便所の神様に祈っていた。多分おねしょもしないようにと。なるほどこれが当時、民衆に往生要集の世界を説明しようと、六道絵が描かれた理由なのだと再認識した。「人道不浄相図」もすごい。ちょうど上野の山は花盛りだが、この絵では咲き乱れる桜の下に美女が死んでいる。やがて季節が移り変わるにつれてこの美女は・・・という展開。どうしても見たい方は覚悟を決めてここ。これらの絵の展示は前期4/16まで。会場を出ると、もう昼過ぎ。どこかのお客さんが平日なのにこの混雑はすごいねと話している。北斎展に比べればさほどの混雑ではないが、それでも人はどんどん入って来る。お茶の稽古の時間が迫ってきたので、もうひとつのお目当て、常設展の菱川師宣「見返り美人」を見るため、本館2階へまっしぐらに移動。初めて見る「見返り美人」。かなりの小品でびっくり。切手のイメージで縦長の大きな作品とばかり思っていた。細かく描かれた着物の柄の立体的な肌触りを確かめたくなる。振り返った時に振袖がぱっと翻った瞬間を捉えた構図がすばらしい。展示は4/23まで。

2006年04月08日

コメント(8)

-

最澄と天台の国宝展 その1 東京国立博物館

この展覧会、とても見応えのある内容だった。9時半少し過ぎに平成館に向かうが、それでもかなりの人。大学生の団体がいるためだろうか。天台宗についての知識もほとんど無いのだが、法華経、密教、浄土信仰などなどが結びついた万人受けを目指す仏教なのではという印象。最初の書、書付、仏具などは国宝多数だが、よく分からないので少々退屈。最澄の直筆といっても、こんなものかぁとまったく価値が理解できないダメな自分。走るように去っていった大学生たちの気持ちも分かる。そんな中で、目が覚めたのは、福島の龍興寺所蔵の国宝「一字蓮台法華経」。お経の一文字一文字が青、赤、緑と次々と色を違えて描かれた蓮の葉の台に乗っている。やさしくも、きりっとした字と蓮台の美しさに目と心を奪われた。いいものを見たなぁと大満足。(4/16までの展示)さてお目当ての仏像コーナー。ここは一体一体コメントしたいところだが、気に入った何点かについて述べる。まず延暦寺の千手観音菩薩立像。彫りの深い四角い顔つきはユーモラスでさえある。腕の部分も含めて、一木から掘り出されており、その細かさに圧倒される。かなり小さいのだが、重厚感に満ち溢れている。蓮台の緑と金色が色鮮やかだが、後補らしい。同じく延暦寺の聖観音菩薩立像。信長の焼き討ちから奇跡的に救出されたとのこと。こちらは逆に蓮華を一本持っただけのシンプルさが美しい。すっきりとした立ち姿に何ともいえない素敵なお顔。愛知・瀧山寺蔵の運慶・湛慶作梵天立像、帝釈天立像の二体。彩色は後補なのだが、それが仏像というよりどこかで見た人形のようになまめかしい。仏像の作られた当時の様子がよく分かり感激。↓梵天立像。岐阜・横蔵寺の大日如来。木地がすっきりと現れているなで肩のお姿。智挙印を結ぶバランス感覚が見事。大分・大山寺の普賢延命菩薩坐像。八頭+四頭=十二頭の象の上に乗る。とてもメイド・イン・ジャパンの仏像とは思えない。五十年に一度しか公開されないという秘仏、滋賀・善水寺の薬師如来。ずんぐりむっくり、ゆったりとした感じが見るものの心を落ち着かせる。さすが秘仏だけあって、金箔がかなり残っている。逆に広島・耕三寺の快慶作宝冠阿弥陀如来坐像は落剥が激しい。大好きな高野山の孔雀明王像と同時期の作品ということ。もう少し金箔、彩色が残っていればなぁと残念に思う。・・・ふうっ~仏像のコメントはここまで。To be continued.

2006年04月07日

コメント(10)

-

その日のまえに 重松清

身近な人の死をテーマにした7編の短編集。この本でも、前半の4つの短編が、後半の3連作、「その日のまえに」「その日」「その日のあとで」に微妙にリンクしています。40台半ばという時期に、その日=死を宣告された時の主人公や残された家族たちの驚愕、恐怖、苦しみ、悲しみ等々の気持ち。もしも我が身に起こったらと考えながら読んでいて、胸が痛くてたまりませんでした。特に後半の3連作は、辛く切なく、涙なしには読めませんでしたが、2つ目の短編「朝日のあたる家」に出てくる駆け落ちした二人の若者に暖かいエールが送られていて、ほのぼのとした気分になったのが救いです。重松ワールド、ちょっと重くなってきたので、しばらく別のタイプの作家の本を読むことにします。

2006年04月06日

コメント(0)

-

奇想の系譜 辻惟雄 ちくま学芸文庫

久しぶりにドキドキワクワクしながら読んだ専門書だった。あとがきによれば、この本は江戸時代における表現主義的傾向の画家-奇矯(エキセントリック)で幻想的(ファンタスティック)なイメージの表出を特色とする画家-の系譜をたどったものであるとのこと。岩佐又兵衛、狩野山雪、伊藤若冲、曽我簫白、長沢廬雪、歌川国芳の6人の画家を取り上げている。この本が書かれた30数年前は、これらの画家たちはキワモノ扱いされていて決してメジャーじゃなかったそうだ。現在の大ブレークのきっかけとなった書物。これらの画家の絵を表現する言葉のいくつかを拾ってみると・・・・奇怪、どきつい、どろどろ、グロテスク、白昼夢、SF的、幻想的、偏執的、サイケデリック、血なまぐさい、妖気あふれる、マニアック、アクの強い、鬼面人を驚かす・・・とにかく「美」とは正反対の印象の言葉ばかり。どの画家も魅力たっぷりだが、特に曽我簫白の奇天烈な生き方とそのおどろおどろしい作品の紹介には参った。2月にバーク・コレクション展で「石橋図」を観てから、気になっていたのだが、これからはもう「追っかけ」に徹するしかない。ずっと積読状態の本だったので、その間に見逃した展覧会もあって、もう少し前にこの本を読んでおけばなぁと深く後悔している。

2006年04月05日

コメント(4)

-

包帯クラブ 天童荒太

6年ぶりの書き下ろし長編小説!という帯のうたい文句に惹かれて購入。誰かの心が傷ついた場所に包帯を巻いて、その心の傷を癒していこうと立ち上げた包帯クラブ。クラブのメンバーもみんな心に傷を持つ高校生たち。そんな彼女・彼たちの心の痛みと再生の姿が優しい視点で描かれています。包帯=傷を癒すという発想。そのとおりなんですね。ネットで証拠写真を提供するなんてことも今の御時世にぴったりです。実際にこんなクラブがありそうな感じです。時折、挿入される数年後の彼・彼女らの姿がアクセントとなっています。そこで語られている世界に対しての前向きな姿勢が、若者への希望となるのでしょう。天童荒太の「濃い」物語を期待していた自分としては、かなり肩透かしをくった感じですが、若者向けに希望を語る青春小説という読み物としてはよくできていると思います。

2006年04月04日

コメント(2)

-

花より工芸 東京国立近代美術館工芸館

皇居東御苑を散策しつつ、北詰橋門から出て、工芸館へ向かいます。一瞬、藤田嗣治展へと思ったのですが、混雑していそうなので、次回ということにしました。工芸館のこのちらしが気になっていたのです。枝垂れ桜の下に座る赤い着物の少女の人形。何とも妖艶な雰囲気です。足元にも桜の花が散りばめられていて・・・。吉田良の「すぐり」という作品です。残念なことに実際にはケースの中に置かれているだけで、チラシのような桜の演出はされていませんでした。それでも怪しい雰囲気は、プンプンでした。となりには、四谷シモンの「解剖学の少年」。これは前回も展示されていました。このカップル、夜になるとどんな会話をしているのでしょうか。怖いです。ベルメール・ハンスの人形の写真。足が4本、上下に繋がっていたりしてかなりグロテスクです。紙一重の美と醜。それとも逆もまた真なりということでしょうか。今回の展示で最もすばらしかったのは、人間国宝の松井康成という作家の焼き物です。何点か展示してあるのですが、特に「晴白練上大壺」という作品。ブルーのグラディエーションの渦巻きが何ともいえず清清しいのです。表面は角砂糖のように小さな凸凹があって、肌触りを味わいたくなります。きっと心地よいざらざらでしょう。もうひとつ、練上嘯裂文大壺(ねりあげしょうれつもんおおつぼ)。こちらは、花びらか蝶の形がパステルカラーで彩られています。何というやさしい壷でしょう。Takさんの素敵なブログにこの壷の写真が掲載されていました。ご覧ください。(こちら)たまたま第一日曜日ということで無料でした。(まぁ、もともと200円の入館料です。以前にも書きましたが、とにかくお得です。)千鳥が淵の桜を見ていたら、雨がぱらぱらと降ってきたので急いで帰宅しました。(4/2)

2006年04月03日

コメント(8)

-

花鳥-愛でる心、彩る技 三の丸尚蔵館

桜吹雪の舞う中、宮内庁三の丸尚蔵館に初めて出かけました。ここで、伊藤若冲の「動植綵絵」30幅が9月まで毎回6点づつ5期に分けて展示されます。(展示日程)。入場料無料なのがとてもうれしいです。ちょうど、奇想の系譜を読み進めているところだったので、居ても立ってもいられなくなって、日程を調べました。各回ひと月程度の展示なので、行ける時に行っておかないとあっという間に9月になってしまいますからね。ここは、ワンフロアのとても小さな展示会場なのです。それでも、中身の充実度は下手な美術館に決して引けを取りません。まずは、狩野常信の糸桜図屏風がお出迎え。屏風の中心が四角く切り取られていて、すだれがかかっています。そこに描かれた桜花。この発想、お見事!コンピューターグラフィックで描いたような桜も素敵!ずっと移動して来て、江戸時代の椿花図譜。数十種類の椿の花の写生図。最近、椿に関心を持ってきたので、興味深く眺めました。へぇ、椿ってそんなにたくさん種類があるのだなんて思ったのですが、所詮素人の浅はかさ。家に帰って調べると椿って2,000種類以上あるのですね。世の中、知らないことだらけ。それで、ついに伊藤若冲。今回展示は、「芍薬群蝶図」「老松白鶏図」「南天雄鶏図」「雪中錦鶏図」「牡丹小禽図」「芦雁図」の6点。芍薬群蝶図・・・スッキリした構図ですが、芍薬のおどろおどろしさを感じました。毒をもった花か、食虫植物のようです。なぜかラフレシアの花を連想しました。老松白鶏図・・・鶏の白い羽毛の一枚一枚の精緻さ。足のヒダヒダも爬虫類のうろこのようで、エグサも天下一品。それに対して背景の松の葉っぱのアバウトさ。南天雄鶏図・・・これはすごい!シャモの気合を感じます。シャモのとさかと南天の実の赤が毒々しいです。おまけにシャモのとさかの中には白いつぶつぶがこれでもかってほどに描かれています。狂気って言葉が思い起こされます。上の方で小鳥がこっそり南天の実を食べているのが御愛嬌。雪中錦鶏図・・・こちらは強烈な緑と赤と白の色が印象的。緑の葉っぱにくらくらします。雪はベタベタと粘りっ気を感じます。キジの赤い腹が強烈なインパクトを与えます。牡丹小禽図・・・「これは何だ?」というのが最初の印象。構図を理解するのにしばし時間がかかりました。画面全体に咲き乱れるボタンの花々。間に描かれたうねうねは、あぜ道?小川?幹?熱病にうなされて眺めているよう。芦雁図・・・こちらは一点、大胆な分かりやすい構図。カリが池に向かって急降下しています。枯れたアシには雪が張り付いています。よく見ると池は凍っているようです。氷の裂け目にでも魚を見つけたのでしょうか?次回の展示が楽しみです。とりあえず南天雄鶏図↓

2006年04月02日

コメント(9)

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

-

- アニメ・コミック・ゲームにまつわる…

- アニメ『ふしぎ遊戯』第21~24章 ス…

- (2025-11-25 20:00:06)

-

-

-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ

- 今日もよろしくお願いします。

- (2023-08-09 06:50:06)

-

-

-

- どんな写真を撮ってるの??(*^-^*)

- 堺にて

- (2025-11-25 21:31:27)

-