2006年06月の記事

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

常設展 川村記念美術館

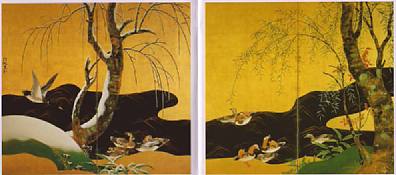

日本画の展示室にあった尾形光琳の「柳に水鳥」。ここで何回か見ていますが、いつ見てもこの華麗な屏風にはため息が出ます。まだ見ぬ「紅白梅図屏風」を髣髴させる川と波模様です。屏風の右隻は柳の葉は緑ですが、ナナカマドが赤く色づいています。川にはオシドリが遊びます。その川に続く左隻は、すでに柳の葉は落ち、幹や地面にうっすらと雪が積もります。オシドリの姿はなくカモが群れています。雪をかぶった地面の白いカーブ、笹の葉のカーブ、柳の幹のカーブ、垂れ下がる枝のカーブ、川のカーブなど画面のどこを見ても、曲線で表現された装飾的な画面。まさに琳派の大御所。また、京都奇想派の長澤蘆雪の「牧童図」も良かったです。おなじみの魚の印。一見、老け顔の子どもたちが、木の枝を刈ったり、牛の背に乗ったりしています。最初はかわいくないと思いながらも、眺めているうちにあら不思議。自分も絵の中の子どもの一人となって遊んでいるような気分になりました。岩から生えた木々や、牛の顔をつなぐ紐の黒々とした墨が、その他の子どもや牛などの部分の薄墨に浮かび出て印象的でした。

2006年06月29日

コメント(4)

-

夜市 恒川光太郎

日本ホラー大賞受賞作の「夜市」と書き下ろしの「風の古道」の二作品収録。ホラー小説といいながら深々とした透明感が感じられる作品。「夜市」=「妖怪たちがさまざまな品物を売る、この世ならぬ不思議な市場」。「風の古道」=「古道、鬼道、死者の道、霊道、樹影の道、神わたりの道」と、どちらも異界に迷い込んだ主人公の物語。そこに出てくる異形なものは「千と千尋の神隠し」を思い起こす。どちらも悲しく切ない話だが、どちらかというと「風の古道」が気に入った。幼い頃、近所の公園の裏手の暗渠などに入り込むと、急に現実から離れた世界に迷い込んだような気がして、不気味だったことを思い出す。「風の古道」のラスト。「道は交差し、分岐し続ける。ひとつを選べば他の風景を見ることは叶わない。私は永遠の迷子のごとく独り歩いている。私だけではない。誰もが際限のない迷路のただなかにいるのだ。」けだし名言。

2006年06月28日

コメント(0)

-

パウル・クレー展 川村記念美術館

大丸ミュージアムに続いて、今年2回目のクレーの展覧会です。川村では2階の展示室すべてを使って150点ほどの作品を展示していますので、見応えがありました。点、線、面、色、動き、空間、光、リズムが生み出す幻想的で不思議な絵を堪能できます。クレーの作品は多様ですので、何だこれ!と思うような作品から、ずっと身近に飾っておきたいと思うような作品までいろいろあります。「蛾の踊り」愛知県立美術館所有。包含に肌色や暗い緑や青色の水彩で色付けした画面。そこに女性が身体をそらして踊っています(イナバウワー状態)。全体の色調は暗いのですが、不思議な迫力を感じます。アサヒビールが所有する「大聖堂(東方風の)」。点描で描かれた建築物がメルヘンチックです。なぜかとても懐かしい光景です。クレーの作品の中では、こういうモザイクのようなタイプの絵がいちばん好きです。「熱帯の花」。タイトルにふさわしくなくブルーや紫などの寒色の抑制の効いた色使いで構成された水彩画。それでいて、スカーフが幾重にも重なったようなキュビズム風の線が、激しい情熱を感じます。「黒い殿様」「真珠をつけた旦那様」などのユーモア溢れる作品には、思わず笑みがこぼれ落ちました。

2006年06月27日

コメント(13)

-

孤宿の人 宮部みゆき

宮部みゆきの時代物。おなじみの江戸の街が舞台ではなく、今回は、四国の丸海藩という架空の地が舞台。ここに幕府から加賀殿という罪人が流罪になって来たことから、起こるさまざまな事件。登場人物もそれぞれ個性的に詳しく描かれているが、そのために誰がメインキャストなのか分かりにくかった。やはり少女「ほう」の成長譚として読めばいいのだろうか。迷信に惑わされる庶民の悲しさとか、それを利用する為政者のしたたかさ。トカゲの尻尾のように命を奪われる下級武士の悲哀などは印象に残った。いつの世の中でもこんなことは繰り返される。巷では評判のいい本だそうだが、読んでいて全体的にもやもや感が漂い、いつもの宮部みゆきの本のようにスッキリさっぱりしなかった。

2006年06月26日

コメント(0)

-

緑雨の景観-美しき日本の自然- 山種美術館

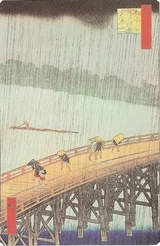

近代美術館から工芸館の前を通り、千鳥が淵を見ながら山種美術館に向かいました。工芸館見学は時間の関係でカット。山種美術館では、緑雨の景観-美しき日本の自然-と題して、今の季節柄、雨にちなんだ作品を展示しています。皇居東御苑や道々のアジサイも咲き誇っていましたが、三の丸尚蔵館の若冲の「紫陽花双鶏図」、それに国立近代美術館の山口蓬春の「榻上の花」に、山種美術館の「梅雨晴」とアジサイ尽くしの一日でした。アジサイのブルーや紫のグラデーション、大好きです。緑が映えるのはやはり、雨に打たれた時がいちばんだろうと思います。そんなわけで、とても心が安らぐ展覧会でした。前回の展覧会で惹かれた奥田元宋は、「山澗雨趣」が出展されてます。奥只見の雨にかすむ緑の山々に白い滝。青紫の空。椅子に座って、ゆったりと絵の中の光景に浸りました。歌川広重の「大はしあたけの夕立」も好きな作品のひとつ。すべて斜めの構図から、激しい夕立とそれに驚く人々の様子がダイレクトに伝わってきます。絵師としては安藤姓を使用していなかったということで、昔、中学高校で教えられた「安藤広重」とは言わないとの解説があり、なるほどと改めて気づかされました。確かに私も「安藤広重」と頭の中にインプットされていました。皇居東御苑天守閣跡前の紫陽花伊藤若冲「紫陽花双鶏図」・・・参りました!山口蓬春「榻上の花」・・・最初は洋画かなと思いました。山口蓬春「梅雨晴」・・・濃密なブルーに惹きつけられます。

2006年06月23日

コメント(6)

-

東京国立近代美術館 常設展

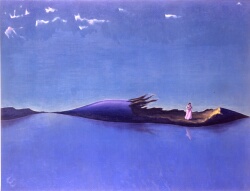

先日の「美の巨人たち」で放映された靉光の「眼のある風景」を見ようと出かけました。特別展の吉原治良展、今回はパス。皆さんのブログで盛り上がってきたら、また訪れることにします。さて、「眼のある風景」。けっこう大きな作品なので、近づいていくとやはり、あの眼に引き込まれて、全体像が分からなくなります。その眼の上に、何やら帽子らしきものがあるのを発見。そしてまた、岩盤を這って伺い覗くタコのようにも見えてくる。さらに離れて見るとテレビで言っていたようにライオンにも見えてきます。ということで、不思議な絵だという結論。となりで靉光の自画像が笑っているような気がしました。今回の展示変えで、最も印象に残った作品がこれです。 ↓浅原清隆の「郷愁」という作品。やはりこれも、「眼のある風景」同様1938年の作品です。この画家も戦死しました。正確にはビルマ戦線で行方不明になったそうです。澄んだブルーの水面、エメラルドグリーンの空。その間に浮かぶ茄子のような島。その断面に立って合掌するピンクのドレスの少女。シュールリアリズムの世界なのですが、この光景が静かに清清しく心に染み入ってきます。出会えてよかったという画家をまたひとり発見しました。古賀春江の特集展示があったのですが、油絵の方は今まで見たことがある作品ばかりだったので残念ながら、少々物足りませんでした。

2006年06月23日

コメント(8)

-

花鳥-愛でる心、彩る技 第3期 三の丸尚蔵館

第3期も後半になって、やっと出かけることができました。今回は若冲が影響を受けた宋元明の時代の中国の絵とともに展示されていました。14世紀の「竹粟に鶉雀図」は、後の若冲の秋塘群雀図の下半分の構図にそっくりです。また16世紀の「百鳥図」のさまざまな鳥の姿。特に中心に描かれている孔雀(鳳凰?)の切れ長の眼などは、若冲の鳳凰図とまったく同じです。14世紀の「松竹に鶴図」の松の葉の表現も「老松鸚鵡図」のそれと同じです。そんなところも、非常に興味深い展示でした。沈南蘋の「餐香宿艶図巻」。れんげの周囲を飛ぶモンシロチョウは本当の蝶がその場を飛んでいるくらいのリアルさで感心しました。アマガエルもかわいいです。さて、若冲の「動植綵絵」第3期。梅花小禽図・・・もう見慣れた若冲の梅花。今回はあっさりとまとまっていて、以前のようなおどろおどろしさを感じないのは月が描かれていないせいでしょうか。それとも見慣れてしまったためでしょうか。秋塘群雀図・・・これは面白い。まったく同じ姿で滑降する無数の雀。ヒッチコックの映画「鳥」のよう。上下の部分の構図がまったく異なっていて、面白い効果を生んでいます。紫陽花双鶏図・・・ちょうど、皇居東御苑内のアジサイも満開。青と白のアジサイ、バラにつつじの花々の強烈な色彩に雌雄の鶏も溶け込んでしまっています。こりゃ参ったの雌鶏がかわいい。右側の岩の穴だか木の幹だか分からない穴も強烈な印象です。老松鸚鵡図・・・丸いかたまりの松葉に白いこっけいな姿のオウム。このオウムだけがリアル。振り返る鮮やかな緑のインコの姿もユニークです。芦鵞図・・・大雑把な筆致の墨絵で描かれた葦にリアルな白い羽毛のガチョウの対比が見事。そのガチョウも首から頭にかけてはのっぺりとして、人を食ったような表情も楽しいです。蓮池遊魚図・・・画家の視点が自由に変化して描いているために現実にはありえない不思議な光景が出来上がっています。魚(マス?)が空を飛んでいるよう。上部に押し込められたような蓮の葉は、SFの世界のよう。イソギンチャクのような蓮の葉も不気味でした。

2006年06月22日

コメント(11)

-

町長選挙 奥田 英朗

とんでも精神科医伊良部シリーズ3作目。まったくもって滅茶苦茶な診療なのだが、なぜか患者はラストに癒されるというおなじみの展開ですが、ラストの表題作「町長選挙」だけは、ちょっと風情が異なります。贈収賄でも何でもあり、島を2分する町長選挙のさなかに町の派遣医師となった伊良部先生の活躍?。ラストまで予断を許さない展開で、けっこうハラハラドキドキ。選挙って4年に一回のお祭りなんですね。それで島民は郷土愛を再認識するのです。あとの3作は、誰でも知っている著名人がモデルとなっています。著者もさすがにこれらの人のこと、これ以上にブラックには描けないでしょう。きれいにまとめています。特にナベマンとアンポンマンが最後にいい人になってしまうのは現実を知っているだけに食傷気味です。「カリスマ家業」のアンチエイジングの強迫観念に悩む白木カオル。実際の方はどうなのかは分かりませんが、川村こと美とのライバル対決など笑えました。あっという間に読めるので疲れた頭を解きほぐすのには、よい薬です。そういえば、まだ「イン・ザ・プール」読んでなかったことに気づきました。

2006年06月18日

コメント(8)

-

高島野十郎展 三鷹市民ギャラリー

三鷹駅前のビルの5階に三鷹市民ギャラリーがあるのですが、このフロアは日常とかけ離れた異形の場と化しています。駅前の雑踏を通ってビルのエスカレーターを上っていくと、そこは妖しくも懐かしい世界です。期待通り、高島野十郎の展覧会には圧倒されました。まず、ギャラリーを入ってすぐにカウンターパンチを浴びます。4枚の自画像があるのですが、最初に見た「傷を負った自画像」は衝撃的です。呆けた顔に静脈の浮き出た手、そして首と足の無残な刺し傷痕。この画家の苦悩は何なのでしょうか。横にある「絡子をかけたる自画像」は、まったく対照的に、見る者の心の内まで見通すような眼光の鋭さです。「りんごを手にした自画像」はうねうねと波打つような線で描かれた顔や着物。ゴッホのようだなぁと思ったら、後の作品のキャプションでゴッホに影響を受けたとあったので、やはりそうかと実感しました。「煙草を手にした自画像」は、背広とコート姿でタバコをくゆらすダンディな野十郎。制作年度不詳とありましたが、リラックスしたその姿から、後の欧州滞在期の作品に近いなと思いました。次のコーナーは初期の静物画や風景画。風景画では、やはりうねうねと波打つような木々や枝が印象に残りました。またコーナーの一画に展示されている花々の絵は、怪奇小説の表紙にぴったりと思えるような怪しい雰囲気がプンプンです。特に「椿」には魅入ってしまいました。暗闇の中の稲妻のようにくねった枝。そして赤い椿の花が不気味に咲いています。まったく妖しい世界です。欧州滞在期の作品は、一転して、やさしいリラックスした雰囲気の作品に変わります。「パリ郊外」は白く朽ちかけた壁の前を歩く母子と犬。紅葉と夕景がとても切なく心に染み入る作品でした。そして、また日本に戻ると徹底した写実の世界に戻ります。「自身の克明な写実表現を見えるすべてに差別なく眼差しを注ぐことが慈悲の心だ」と彼は述べています。そして展覧会は、細かい筆致で描かれた風景画が続きます。まるで絵というより織物のように感じました。薬師寺や法隆寺の塔も素敵でしたが、「菜の花」の絵を見たときは、思わず歓声をあげたくなりました。黄色い菜の花の帯。平和で心安らぎます。「れんげ草」などの山の絵も同様、清清しい空気を感じ、鳥のさえずりまで聞こえてきそうです。そんな雰囲気まで、絵の中に描きこんでいるのです。また存在感たっぷりな静物画のコーナーがあります。やはり織物のような画面です。そのリアルさに感心しながら歩いていくと、この展覧会のクライマックスがやってきます。まず、太陽というテーマーで描かれた絵が続くのですが、特に晩年に描かれた作品。そこの太陽は空にできた黄色い穴のようです。見ている自分はその中に吸い込まれて、無になってしまいます。月のコーナーでは、ライティングのせいなのでしょうが、描かれた月が本当に光を発しています。月が青い闇夜に皓々と輝いています。描かれているのはまさにそれだけです。小さな作品で、描かれている月も小さいのですが、その光がずんずんと胸に滲みこんできます。ラストは照明を落としたくらいスペース。灯のともった一本の蝋燭が描かれた小さな絵がいくつも展示されています。祈りのスペースだと思いました。本物の蝋燭の明かりに囲まれているような夢幻のスペースでもあります。高島野十郎という画家について、ますます知りたくなりました。おかげで普段は買わない図録まで購入してしまいました。

2006年06月16日

コメント(17)

-

逆襲の地平線 逢坂剛

逢坂剛の西部劇シリーズ。アリゾナ無宿の続編。今回は、賞金稼ぎのストーン、おてんば娘のジェニファ、記憶喪失の日本人サワグロたちが、インディアンにさらわれた牧場主の娘を奪い返しに行くというストーリー。じっくりと読ませる小説ではないが、軽い読み心地で、気楽に楽しめる。ワイアット・アープの噂話も出てきて、今後もこのシリーズ、楽しみ。西部劇は子どもの頃、テレビの洋画番組でよく見たものだ。「大いなる西部」が好きだったのだが、ラストでいい人間もなぜ、死んでしまうのかと理不尽さをずっと感じていたことを思い出す。久しぶりに西部劇映画を見たい。

2006年06月15日

コメント(0)

-

美の巨人たち 靉光 『眼のある風景』

竹橋の国立近代美術館に行くたびに、この作品が気になっていた。好きかと言われれば、決してそうではない。だがこの絵の前を通るたびに立ち止まって、見入ってしまう。真ん中の眼に吸い寄せられてしまうのだ。どうして好きでないかというと、最大の理由は何が描かれているのか分からないからだ。荒れ果てた風景。岩の真ん中にある大きな眼。昨夜の「美の巨人たち」を見て、長年の疑問が解決した。この絵は仰向けにひっくり返ったライオンの絵から発展させたものだとのこと。なるほど、まさにそのとおり。もうライオン以外の何ものにも見えなくなってしまった。今度、国立近代美術館へ行った時は、じっくりとこの作品と対面できる。来春には生誕100年ということで靉光展が開催されるとのこと。

2006年06月11日

コメント(10)

-

これが板橋の狩野派だ! 板橋区立美術館

西川口と西高島平って近いのかなと思ったら小一時間かかりました。要は交通の便が悪いのですね。それで、美術館に着いたのは4時近く。ここは無料の美術館なので(嬉しい限り!)自分で、手動カウンターを押して入場します。大人60番だったので、朝からまだ60人しか来館していないということなのでしょうか。展示方法にさまざまな工夫がしてあり、楽しく鑑賞できます。まず、作品のタイトルも思い切った翻訳をしてありました。例えば、「ドラゴンタイガー最終決戦」とか「飲みすぎですよ李白先生」など。画家の紹介や絵の解説も振り仮名を振ってていねいに作られており、ところどころにある狩野派についての説明もQ&A方式で分かりやすいです。たぶん子どもでも分かるようにという視点で構成されていると思うのですが、大人でも楽しめます。美術館にありがちな肩肘張った感じがしなくていいです。そして、畳をひいた座敷に座布団が置かれていて、そこに屏風が並べられているという展示コーナーもありました。息がかかるほど近くで作品を眺めることが出来ます。おかげさまで、先ほどの暁斎の「ドラゴンタイガー最終決戦」など、金屏風に水墨で描かれた竜虎のかすれ、にじみ、ぼかしなど、じっくりと味わうことができました。暁斎の「太公望図」は、鋭角な線、太い線、濃い墨の色など気合あふれる筆使いで描かれており、力強さを感じましたが、隣にある「骸骨図」は逆に酔っ払って即興で描いたよれよれの筆使いで、その対比がおもしろいものでした。暁斎という画家は権威にこだわらなかった自由奔放な人だったのではないかと推測します。その他、狩野養信の「群鹿群鶴図屏風」には驚きました。沈南蘋の模写ということですが、とても150年も前の絵とは思えない美しさ。とくに鹿の群れなど、そのリアルさは現代の動物絵本を見ているような気がしました。狩野派というと山水図や花鳥風月の障壁画を連想するのですが、大和絵から浮世絵、水墨画、南画など幅広い画風を持つ画家集団だったのだということを認識しました。また、以前読んだ葉室麟の「雪信花匂」に登場する狩野雪信という女流画家の絵を見ることができたのもうれしいことでした。

2006年06月10日

コメント(4)

-

恐い!おもしろい!暁斎の幽霊・妖怪画展 河鍋暁斎記念美術館

蕨市の住宅街の中に建つ記念館。普通の住宅を改築したものだろう。展示室も小さな2部屋しかない。案内の方が移動するたびに電気をつけ、絵を覆っているカーテンを開けてくれる。最後の部屋では紅茶のサービスもあり、入館料300円と良心的。さて、河鍋暁斎。一昨年、東京ステーションギャラリーの展覧会がはじめての出会い。そのユーモラスな妖怪たちに心が躍った。特に「地獄太夫と一休」の鬼気迫るような絵に興奮したのだが、今日も「地獄太夫と閻魔大王」の肉筆画を見ることができてうれしい。彩色はさほど鮮やかではないのだが、凛とした顔の地獄太夫とユーモア溢れる閻魔大王の対比が面白い。閻魔大王の顔、水木しげるの描くマンガにそっくり。なるほど水木しげるはここから想を得たのだ。「閻魔大王の裁き 鵜匠」。鵜飼が閻魔大王の前で裁かれている。鵜のえさを横取りしたということで閻魔大王は鵜飼の亡者に厳しい裁きを下す。鵜飼の周りに鵜が誇らしげに飛び回っているという鵜飼にとってみれば何ともかわいそうな光景。その他、水墨画の「姑獲鳥図」。さらった子どもの頭を抱え、顔を着物の袂で被って中に浮かぶ、うぶめ。怪しい雰囲気ムンムン。残念なことに肉筆画はこれだけで、あとはほとんどが下絵か浮世絵の版画。地獄極楽めぐり図の下絵は興味深い。知り合いの14歳の娘が亡くなったのを弔うために地獄から極楽へ至る過程を描いたもの。静嘉堂文庫美術館の現物をぜひ見たい。百鬼夜行図やつくも神、猫又などの絵は楽しい。こういう妖怪物には無条件に反応してしまう。やはり子どもの頃から好きだった水木しげるの影響だろう。ひとつ発見。あのニコライ堂を建築したコンドルは実は暁斎の弟子で日本画も描いていたとのこと。知らなかった。もうすこし暁斎の大作を味わいたかったので、板橋区立美術館に向かう。

2006年06月09日

コメント(12)

-

奈良 秋篠寺

法華寺を後にして、平城宮跡をあちこち歩き、秋篠寺へ。こんなに細い秋篠寺前の道路。ところが、一方通行ではない。ガードマンがトランシーバーで車の連絡を取り合っていた。秋篠寺前の庭の苔。雨が降ったら緑もさぞかし鮮やかなのだろうが、この日は晴天で、苔も少々疲れ気味な感じ。本堂にある「伎芸天立像」重要文化財。その立ち姿は、「東洋のミューズ」と形容されている。諸伎諸芸の守り神とされ、多くの芸術家などに慕われている。頭は天平時代、身体は鎌倉時代のもので、どんな理由でこのようになったかは不明。アンバランスにも見え、逆に見事なバランスにも見える。うっすらと微笑んでいる口元とあいまって不思議な雰囲気が漂う。本尊の薬師如来(これも重要文化財)はとっちゃん坊やのようなお顔で愛らしい。さすがにここまで朝から歩き疲れたため、椅子に座ってのんびりと拝観、休憩。これで本日の日帰り旅行は終了。

2006年06月07日

コメント(2)

-

奈良 法華寺

法華寺は、ちょうど秘仏十一面観音の公開日ということで、団体が何組も来ていて大賑わいだった。普段は隣の厨子の摸刻の観音像が公開されているのだが、今回は本来の国宝の十一面観音の厨子が開帳されている。 有名なこの像、光背が閉じた蓮の葉と蓮の花になっていることが最大の特徴。何とも不思議な雰囲気。素地のままで、わずかに頭髪に群青、ひとみに黒、唇に朱の彩色があるのみ。この像も1メートルほどの高さで想像したよりずっと小さかったが、存在感は大。表情はちょっと硬い感じに思えるのだが、腰のくねらせ方や、右足の指を立てた遊び足の様子など、体のバランス感覚は抜群。肩までかかる髪の毛もしっかり彫られている。堂内、観覧するスペースが広いのでのんびり座って、落ち着いて拝観することができた。ちなみにこの本堂も重要文化財。客殿に向かう通路も見事。名勝庭園や東庭園は期待はずれ。本堂の拝観料700円はまぁ、仕方ないとしても庭園の拝観料500円とはちと高い。これで今回の旅のメインが終了。

2006年06月07日

コメント(0)

-

奈良 海龍王寺

不退寺から古墳を見ながら10分ぐらい歩くと、海龍王寺に着く。崩れかけた土塀の細道を進み、拝観受付を済ませると、正面に西金堂、右手に本堂が見える。西金堂は天平時代の建築で重要文化財になっており、この中に小さな五重塔が収められている。これが国宝である。天平時代の五重塔はこれしか残っていないとのこと。薬師寺の東塔によく似ている。ミニチュアなので間近に組み物のようすを見ることができ、その精緻さに感嘆した。江戸時代に再建された本堂内には、お目当ての十一面観音(鎌倉時代・重文)がある。高さも90センチと小振り。厨子のそばまで近づいて見ることはできるが、頭の上の化仏までは残念ながらよく見えなかった。それでもこの観音、昭和28年ごろまでは秘仏だったためか、彩色が見事に残っている。全身の金色も美しく、整った顔立ちで、唇の朱も色鮮やかで印象深い。特に腰の辺りの衣の切り金細工、何という細かさだろう。首飾りが振動でゆらゆら揺れるさまは、本当にそこに命のある観音様がいらっしゃるよう。すばらしいの一言!

2006年06月07日

コメント(6)

-

奈良 不退寺

新大宮駅から大通りをしばらく歩いて、わき道にそれ、JR踏切を越えるとすぐに不退寺の山門(重要文化財)に到着。草花が咲く奥にこれも重文の本堂が見える。ここの本尊は平安初期に作られた聖観音菩薩(重文)。大きなリボンのような宝冠止めが印象的なふくよかな優しいお顔。作者といわれる在原業平の理想の女性像らしいとのこと。全身が白い胡粉(ごふん)に覆われ、足元などに一部うっすらと色彩が残っており、当時の華やかさがうかがえる。明治の頃までは秘仏で法隆寺の救世観音のようにさらしで巻かれていたとのこと。それをはがすときにかなりの彩色が落剥して、現在のような痛々しいお姿になってしまったそうだ。右足を少し前に出した「遊脚遊び足」も軽やかな雰囲気を与えてくれる。こういうひなびた古寺で素敵な仏像に出会えるのが、奈良散策の大きな楽しみ。

2006年06月07日

コメント(0)

-

日帰り奈良の旅 佐保路の三観音

法華寺の国宝十一面観音が明日まで公開ということで、朝5時半に自宅を出て、佐保路の三観音めぐりに出かけました。新大宮駅から最初の目的地、不退寺到着10時。海龍王寺、法華寺と拝観したあと、平城宮跡を歩いて廻りました。東院庭園、遺構展示館、平城宮跡資料館と廻ったのですが、どこもボランティアの方が「張り切って」説明してくださり、無料で知的情報を蓄積することができて嬉しかったです。そのあとは秋篠寺拝観。ここですでに4時半。予定の西大寺拝観時間がなくなり、京都に戻り、そのまま新幹線で帰宅しました。平城宮めぐりでしっかり日焼けしました。京都1デイクーポン。日帰り往復1万9800円はお得です。奈良まで行っても往復千円ちょっとのプラス。それで、3000円分のお土産も買えますから。しっかり伏見の日本酒を買いました。各寺のレポートは、また後ほど。

2006年06月07日

コメント(2)

-

シリウスの道 藤原 伊織

テロリストのパラソルに衝撃を受け、それ以来この作家の本を手に取るのだが、どうしてもこの長編第一作を超える作品には出会えない。今回も期待したのだが・・・・広告業界を舞台とした企業小説として読めば、ハードボイルド的な主人公のキャラクターなど面白いのだろうが、ミステリーとして読むとまったくの期待はずれ。25年前の少年時代の貧しい時代の出来事が、いかに現在に影響を与えて「事件」に絡んでくるのかとワクワクして読み進めてきたのだが、大した事件に発展もせず、肩透かしを食ってしまう。それでいて、政治家、暴力団、訳ありの酒場のマスターなど大仰な登場人物が次々と出てくる。著者は広告業界出身とのことで、細やかに業界の内幕を描いているが、門外漢には分かりにくいのでもっとスッキリさせてもらったほうがよかったと思う。ただストイックな主人公の姿勢には感銘を受けるし、彼の仲間の人物像も魅力的に描かれ、読後感はさわやかだった。著者は闘病中とのことなので、早く全快し「テロパラ」を超える傑作を発表できるようにお祈りします。

2006年06月05日

コメント(3)

-

神坂雪佳展 日本橋高島屋

ずいぶん前に日本橋高島屋を通った時、壁面に大きな金魚の絵が掲げられており、よく見ると神坂雪佳という画家の展覧会の案内で、とても気になっていました。ちょうど知人から招待券を頂いたのでさっそく出かけてきました。神坂雪佳(かみさかせっか、1866~1942)は、絵画、染織、陶芸、漆芸、室内装飾、造園まで、生活に関わるあらゆるものに対して、美意識を追求、模索した総合芸術家とのことです。日常生活に使われるものとして制作されたので、しばらく忘れられた存在になっていたのが、海外で再発見されて、日本国内でも再評価されてきた人物とのことです。このあたりの様子も北斎らの浮世絵の状況とよく似ています。とにかくすばらしい展覧会でした。琳派の美の世界にじっくりと浸り、神坂雪佳特有のユーモアに心躍らされました。まずは入場すると、いきなり光悦・宗達のコラボ作品に出会います。そのあとは光琳・乾山のコラボ作品や抱一の扇面貼交屏風で、琳派の芸術を堪能します。乾山のずんぐりむっくりした、もわっとした楓の葉っぱを描いた「夕顔楓図」や光琳の「流水図乱箱」。これらが、神坂雪佳の作品の契機となっていることが、後ほど気づかされます。まず、京都の青蓮院の叢華殿の襖絵が中央に展示されているのですが、これにノックアウトされました。緑ににじむ苔をはやした石。へろへろと描かれたような独特な流水の模様。艶やかな桔梗などの花々。裏側は、趣向を凝らしたススキが左右の襖に描かれています。片や金色のススキの穂をメインに描き、もう一方は葉の緑を強調して描いています。雪佳の特徴のひとつにたらし込みによる、絵の具のにじみとぼかしでの表現方法があげられます。これによって、雪佳の絵の多くは、ほのぼのとした暖かさを感じることのできる柔和な作品に仕上がっています。次に構図や空間処理の見事さが感じられます。例えば、「十二ヶ月草花図」など、花の一部分だけのクローズアップとカーブした茎などが描かれています。普通だったら花を丸ごと描くはずです。またチラシにもなっている「金魚玉図」。この絵は上部だけのカットなのです。実際の作品は、下部が空間になっていて、雪佳のサインと印があるだけです。夏の風物詩、吊り忍とそれについている小さな金魚鉢を正面から見たところの作品です。にらめっこする金魚などいつまで眺めていても見飽きません。表装までヨシズに見立てられています。「山姥之図」ギョロ目でうねる白髪が不気味です。まるで微笑んでいるかのようにうっすらと赤い唇と白い歯が描かれており、迫力たっぷりです。雪佳は弟の漆職人神坂祐吉とのコラボも行っています。光琳、乾山兄弟を意識しているのでしょう。華麗な蒔絵と螺鈿で松竹梅のすずり箱を作ったと思えば、とぼけたようなユーモアたっぷりの味わいのススキと田舎小屋の描かれた螺鈿細工の文庫などもありました。他にも陶芸や着物、帯などもあり(それぞれがため息の出るほど美しい)、総合芸術家としての片鱗をうかがい知ることができます。6月5日(月)までの開催です。800円でこれだけの作品を見ることができるなんて、お得です。(私は頂いたチケットで見学しましたが)ちなみに夜8時までの開催で6時を過ぎると入場料が半額の400円になります。

2006年06月02日

コメント(6)

-

ナポレオンとヴェルサイユ展 江戸東京博物館

昨年、横浜美術館の「ルーブル美術館展」でダヴィッドの「マラーの死」を見た後、世界史の教科書を簡単に読んだので、フランス革命後からナポレオンの没落までの背景が何となく頭に残っていたので、キャプションが分かりやすかった。ルイ16世の処刑から、ナポレオンの遺体がフランスに戻るまでの絵画や彫刻、家具、調度品、宝飾品、食器などが展示されていますが、何はともあれ、歴史の教科書に載っていたナポレオンの有名な肖像画を間近に見ることができたことがいちばんの収穫でした。「ナポレオンサン=ベルナール山からアルプスを越えるボナパルト」連休中の美の巨人たちでも紹介されていたダヴィッドの傑作です。ナポレオンの勇姿が強い印象をもたらすのですが、よく見ると、背景に山を越える疲れた兵士の行軍が描かれているのです。実際にはナポレオンのこんな姿はありえなかったとのことですが、一目見ただけで魅了されるこんな絵を描いたダヴィッドは、すごい画家ですね。同じベルナール山を越えるフランス軍を描いたトネという画家の作品。雪また雪の中の山越えの中で兵士たちの一瞬の休息を描いた絵。虚飾に満ちたナポレオン像よりも、リアルな様子に共感を感じました。ジェラールの描く「戴冠式の正装の皇帝ナポレオン」も有名な一枚。見るからに重厚な白いテンの毛皮のマントを羽織ったナポレオン。向かって右側から当たる光によって、杖を掲げた栄光に満ちたナポレオンの姿がダイナミックに浮き上がっています。ナポレオンの姿は権力者にありがちな傲岸不遜さはなく、気品のある中で一抹の不安を抱えているような顔をしているところがすばらしいと思いました。戦闘風景を描いた絵画。ルイ=フランソワ・ルジュンヌの 『サラゴサの包囲、サンタ=エングラシア修道院の襲撃(1809年12月)』は、スペインの修道院を襲うナポレオン軍。十字架降下の像の前で繰り広げられる戦闘。スペイン側は女性までが石を持ち、僧侶が銃を握っていて、ナポレオン軍と戦っています。その他、「アイラウの戦場を訪れるナポレオン」も華やかさではなく、死と恐怖の光景を描いた傑作でした。最初に処刑される寸前のルイ16世やマリー・アントワネットの絵があり、続いてナポレオン関連の展示になるのですが、人間の栄枯盛衰を感じる興味深い展覧会でした。

2006年06月01日

コメント(16)

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

-

- 動物園&水族館大好き!

- 多摩動物公園 オラウータンの赤ちゃ…

- (2025-11-26 00:00:05)

-

-

-

- 美術館・展覧会・ギャラリー

- 『鈴木英人の世界展』を鑑賞

- (2025-11-25 23:06:34)

-

-

-

- どんな写真を撮ってるの??(*^-^*)

- 堺にて

- (2025-11-25 21:31:27)

-