2006年07月の記事

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

エミール・ガレとドーム兄弟 Bunkamura

「ガレ」の作品はあちこちの美術館や展覧会で何回も見ているはずなのに、どうもこの人の名前を聞くとまたかと思いながらも、吸い寄せられてしまうのです。今回は、エルミタージュ美術館所蔵の名品が来ているということで楽しみに出かけました。期待に違わず、すばらしい作品ばかりで、「もの」を見る楽しみを充分に味わうことができました。会場のあちこちからで「すごい!」「きれい!」などの言葉が飛び交っていました。とにかく、今回の展覧会でもほとんどが、360度ぐるっと回って見ることができるので、光の移り変わりによって、変化する様子を楽しむことが出来ます。特に最後のコーナーに展示してあった、ティファニーの花瓶は玉虫色に輝くし、ラリックのバッカスの巫女という花器は女性像がブルーやオレンジにみごとに変化します。写真では絶対に味わえない「なま」の魅力ですね。ガレのコーナーにたどり着く前の「アール・ヌーボーの胎動」のコーナーの作品から息を飲むほど素敵なものばかりです。特に矢車草のエナメル彩色をした「双耳壷」と野ばらと蝶をデザインしたブルーの「野バラ文花器」がすばらしかった。ガレのコーナーでは、やはりトケイソウをデザインした花器が傑出していました。触るとペコッと凹みそうな感じの扁平な瓶に配置された時計草。2回目の出会いですが、いつ見てもうっとりです。時計草がキリストの受難を表わしているということで、下の台も茨やキリストの流した血に思えました。ガレの作品は、カエルやトンボの小動物とかシダの葉っぱとか、人間が世の中に出現する以前の太古の昔の光景、恐竜が登場するような時代を思い起こさせます。そのため、少々暗く重々しい感じのする作品も多いですが、そんな中にも、必ずいくつかは、明るくスコーンと飛びぬけているような作品もあったりして、嬉しく思うのです。今回は湖の上にアイリスが咲き、トンボが飛んでいる「湖水文花器」がそんな感じでした。ドーム兄弟のチューリップ文花器のピンクも落ち着いた感じで素敵でした。さらにその口辺のブルーに輝く様子にうっとりと見とれてしまいました。とにかく、写真でいくら見ていても、実際に光り輝いているさまは分かりません。ぜひ自分の目で確認することをお勧めします。

2006年07月31日

コメント(13)

-

細見コレクション・リクエスト展06 細見美術館

平安神宮横の細見美術館に行く。東京で言えば五島美術館か、根津美術館のような雰囲気の美術館を想像していたので、モダンな建物に少し驚きました。さて、この展覧会。美術館所有作品のリクエスト・ランキング。第一位は、神坂雪佳の「金魚玉図」。あれ、これは先月、日本橋高島屋で出会ったばかり。そういえば、このときの展覧会、ほとんど細見美術館所蔵の作品だったのですね。本家本元に戻ってきたばかりなのです。外は30度超えの猛暑。冷房の効いた館内で涼しげな金魚玉とつりしのぶを観ることのできる幸せ。北斎の肉筆画「五美人図」「夜鷹図」も確か、東博の北斎展で出会ったような記憶がありました。そして、やはりお目当ては若冲です。「糸瓜群虫図」。のちの「池辺群虫図」にも見られるユーモラスな逆さのキリギリスが登場しています。キャプションに11匹の虫が描かれているとあるのですが、どうしても9匹しか見つかりませんでした。「雪中雄鶏図」補修の終わった動植綵絵シリーズの濃密な色彩に見慣れてしまったので、巻き皺の後などが痛々しく、迫力不足と感じてしまうのは何と贅沢なことか。眼が奢りすぎてしまった。ホイップクリームのような雪とキャプションにあったが、竹の葉にへばりつくような不思議な雪でした。「瓢箪・牡丹図」墨のにじみの効果を利用して描いた水墨画。長く伸びた瓢箪がユーモラス。牡丹の花の上の蝶には帰宅して書籍を見直すまで気づきませんでした。「鼠婚礼図」これも水墨画のネズミたち。ネズミの人の顔のように描かれたユーモラスな表情・動作は絵本の挿絵みたいです。その他の画家では、住吉如慶の「きりぎりす絵巻」。先日、大倉集古館で見た「虫太平記」は寄生虫のようで気持ちが悪かったですが、こちらの方は虫たちが着物を着、馬の代わりにカエルに乗っており、ユーモラスでかわいいです。背景の草花も緻密に描かれており、スッキリとした感じがいいです。そして、酒井抱一の水墨画、「白蓮図」。供養のために制作されたとキャプションにありましたが、静謐さのなかに、凛とした力強さを感じさせる一輪の白い蓮の花。祈る時のように心が引き締まる絵でした。

2006年07月28日

コメント(4)

-

京都 六波羅蜜寺

バス停清水道を降りると、六道まいりの横断幕。ここが有名な六道の辻へ至る道かと。あの世とこの世がクロスする場所なのだなぁと、庶民的な店のある道を下っていく。六道珍皇寺を右手に見ながら、しばらく行くと「幽霊子育て飴」の店舗があった。何かで読んで、一度行ってみたかったのだが、まさかここにあるとは思わなかったので大感激。身重のまま亡くなった女性が、まだ生きている子どもを育てるために、夜な夜な幽霊となって飴を買いに来たという話。これって「ゲゲゲの鬼太郎(墓場の鬼太郎)」のネタとなったのかなぁと、ふと思う。ミステリアスな雰囲気を味わいながら、道を折れてすぐ、学校を越えると六波羅蜜寺があった。ここのお目当ては、「空也上人像」と「平清盛像」。どちらも教科書にも載っている有名な彫刻だ。(息子の小学校の教科書には載っていないとのことだが、平清盛は習ったのでよしとする。)昭和44年に解体修理が行われ、彩色が施された本堂は、絢爛豪華で美しい。本堂の秘仏国宝十一面観音は、12年に一度、辰年にご開帳とのこと。裏の収蔵庫に回るが、中の温度は35度くらいあると入り口のおじさんが、団扇を勧める。それをぱたぱたと仰ぎながら仏像見学。まずは空也上人像。口から吐き出す南無阿弥陀仏の一文字一文字が阿弥陀如来となったと様子を表わした像。鹿の角の杖を持ち、鐘を打ち鳴らして、念仏を唱えながら各地を回ったという姿が非常にリアル。想像していたより若々しいのは痩せた体型のためだろうか。お経を手にした平清盛像。教科書で見たときは奢れる平家というイメージから、どうも冷たい他人を突き放したような印象を持っていたが、実際には敬虔な僧侶といった感じ。慶派の仏像大好きなのだが、作者ご本人、運慶・湛慶の像(どちらも重要文化財)まであるとは知らなかったので、出会うことが出来てとても嬉しかった。運慶のとんがった頭が印象的だった。その他、定朝作の女性の髪の毛(本物)をもった地蔵菩薩像などすばらしい仏像も多かったが、とにかく暑かった。この後、京都駅に戻り、京都タワーに上って、2日間の古都の旅が終了。このあと、息子の自由研究の指導が始まる予定。京都駅に写った京都タワー↓

2006年07月28日

コメント(2)

-

京都 銀閣寺

昼食は、昨夜、食事した店(奈良の晴朗邸勝手口)のマスターお勧めの「ますたにラーメン」。銀閣寺に行くならここ。分かりにくいところにあり、なおかつそんなにきれいな店ではないが、美味しい、京都いちばんとのこと。疎水前の交番のおまわりさんに場所を聞いて、たどり着く。この「ますたにラーメン」、東京の日本橋の店に行ったことがあるが、こちらはかなり洗練された小ぎれいなお店なので、京都本店にはびっくり。京都の上品なイメージとはほど遠い。食べ方も、お酢をどっとかけて食べる。味はほとんど同じに感じるが、東京の店の方が、3層のスープだとか、かなり九条ねぎとか上品に思える。さて、銀閣寺。息子は金閣寺に対抗して、銀色に輝いているとばかり思っていたので拍子抜けしたよう。教科書の写真では分からなかったようだ。銀閣寺垣とか銀沙灘、向月台それに銀閣、東求堂など、見所が多く、これぞ日本文化の原点!と声を上げたいのだが、肝心な内部の公開されていないのが残念。それでも見晴らし台からの眺めは絶景。

2006年07月28日

コメント(4)

-

京都 金閣寺

金閣寺は高校の時の修学旅行以来。あの時は高野悦子の「二十歳の原点」を読んで、とにかく「シアンクレール」に行ってみたかったのだ。京都、2泊3日のグループ行動だったので、ジャズ好きの仲間と出かけることができて嬉しかった。あのときのもらったマッチはどこに行ったのだろう。当時は苔寺も自由に拝観できた。紅葉の時分だったが、その美しさに感動した記憶はない。今、アルバムを見直して、みごとな紅葉に驚く。さて、鹿苑寺金閣。やはり、その美しさは直截的で、子どもにも理解できる。うちの息子も「ピカピカだぁ」と感心していた。あんなに光る金色の「もの」ってほとんど見たことがないのだろう。雨どいまでピカピカだった。拝観所でお札が入場券代わりになっていて、子どものものには、学業成就と交通安全とあるのがおかしい。ちなみに大人は開運招福、家内安全だった。一方通行で、何となく歩いているうちに出口に着いてしまった。もう少しのんびりしていてもよかったと後悔する。

2006年07月28日

コメント(15)

-

奈良 東大寺

ここに来ると、いつも眺める南大門。この大がかりな門を眺めるといつもワクワクします。天井がないので柱があの高い屋根まで伸びていて、壮観です。この六手先の斗きょうも迫力があります。大仏様の建築様式で今も残っているのはここと浄土寺だけです。金剛力士像は大仏殿の大仏よりも好きな像です。運慶をはじめとする慶派の仏師の意気込みを感じます。

2006年07月27日

コメント(2)

-

奈良 法隆寺

今回は小6の息子との二人旅。教科書で習った寺を見るというのがテーマで、法隆寺、東大寺、金閣寺、銀閣寺と奈良・京都の有名どころのお寺を廻る。大阪から大和路快速で法隆寺駅へ。午前中から暑い。頭が焦げそう。どうやら梅雨明けかもしれない。法隆寺は30年振り。まずは、先日読んだ「法隆寺の謎を解く」に従って、回廊を廻る。連子窓の格子の向こうに見える緑がすがすがしい。内側を見ると白砂の上の金堂と塔の位置がくるくると変わり、見え方の変化が楽しい。どこから見ても美しいのは、塔と金堂という異質なものを並べる上で、きちんとした計算の上に設計、配置してあるからとのことだそうです。いちばん美しいと思った位置は、講堂から中門の例の真ん中の柱を見据えた場所からの眺めです。まさにこの本で、中門の柱は、法隆寺のビテイコツと言っているように、塔も金堂もすべてがこの柱に収斂されていきます。法隆寺の金堂。薬師如来像、釈迦三尊像、四天王像。30年前に来た時は、天気が悪く、暗くてほとんど分からなかった記憶があるのですが、今回は外からの光が入っていてかなりはっきり見ることができました。釈迦三尊像の脇侍菩薩があんな一本の茎の上の花に立っているなんて気がつきませんでした。今にも折れそうです。ここの四天王像は、ユニークな姿の邪鬼の上に直立不動で立つ。シンプルで好きです。金堂の四面の塑像。北面の釈迦涅槃像、今回ははっきりと見えた。東面の維摩居士と文殊菩薩の問答の場面。先日、大倉集古館で「維摩黙然」を見たばかりだったので、「あっ、またぁ~」という感じでした。さて、大宝蔵院は今回初めて。当初、法隆寺の拝観料1,000円は高いなぁと思ったが、ここを見ることができるのであれば、安いものだと思い直します。(冷房もしっかり効いているし)「夢違観音」「玉虫厨子」などを見ながら奥に進むと、観音堂。今回の楽しみの一つ「百済観音像」。見れば見るほど不思議な観音像です。あの前後にくねらせたすらりとした長身。横から見ると細身の様子がよく分かり、なお感激です。損傷のせいか今ひとつはっきりと読み取れないお顔ですが、やはり微笑んでいらっしゃるのでしょうね。ここで東院伽藍まで歩くが、猛暑でげんなり。夢殿を一周した後、バス停まで戻り、ちょうどやって来たバスで東大寺へ。

2006年07月27日

コメント(4)

-

国宝「随身庭騎絵巻」と男の美術 大倉集古館

六本木一丁目、泉ガーデンのエレベーターを登ると、今年初めての蝉しぐれが聞こえました。大倉集古館に着いたのが午後3時50分。てっきり5時まで開館だと思っていたら、4時半閉館ということで少々あわてました。1階では、江戸時代の絵巻「虫太平記絵巻」が面白かった。合戦の絵巻なのだが、緑や青の顔(おまけに隈取までしている)の武将の頭には、兜の代わりに何と、さまざまな虫や小動物が載っているのです。ちょうど三の丸尚蔵館で展示されている若冲の「池辺群虫図」に描かれているものと同じです。かまきり、蜘蛛、バッタ、ヘビ、ナメクジ、ムカデ・・・などのオンパレード。かなり気持ち悪いのですが、実はこういうの大好きなのです。虫が人間を乗っ取って操作するというSF映画を思い起こします。昔から人の身体の中には虫が住んでいるという考えはありました。病気も体内の虫が引き起こすと信じられていました。合戦などの「異常」行動も、身体の中の虫が引き起こすのだという解釈でしょうか。2階では、本展覧会のテーマにもなっている「随身庭騎絵巻」。絵巻の本の一部分しか開かれていませんでしたが、馬にしろ、人にしろ、細い洒脱な墨の線が魅力的でした。若冲の「乗興舟」。もっと知りたい伊藤若冲にも紹介されていた作品。以前、千葉市立美術館で見たものと違う摺り。真っ暗な闇夜にほんのりと流れる淀川。これも巻物になっており、一部分のみの展示。白と黒の不思議な空間が繰り広げられています。下村観山の「維摩黙然」。文殊菩薩と維摩居士の問答の一場面。「男」がテーマの展覧会ですが、維摩居士よりも横の侍女のなまめかしさ、あでやかさに目を奪われてしまいます。桃山時代の「寒山拾得図」。二人の異様なたたずまい。一瞬、蕭白の作品かと思ったくらい、奇をてらった作品。ぎざぎざの衣服のりんかく線と星髪の毛の対比も面白いものでした。

2006年07月26日

コメント(16)

-

愚行録 貫井徳郎

一家4人虐殺事件の被害者夫婦の過去をルポライターが洗っていく。するといかにも美男美女の理想の夫婦だと思われていた男女の仮面がだんだん暴かれていくという展開。この夫婦の出身校は早稲田、慶応の両大学。とくに慶大の雰囲気が詳しく描かれている。例えば小・中・高と持ち上がってきた内部生と大学から入学してきた外部生の関係など、著者は慶応に恨みでもあるかのように辛らつに書いている。まぁ、それはさておき、エリート夫婦の悪意が読むほどに伝わってくるのだが、実際にその様子を語っている知人はさほどそう思っていないところが面白い。全体的な雰囲気としては、桐野夏生や東野圭吾の人間の悪意を描いた小説に似ている。ミステリーとしては、さほど大きなひねりがなかったのが、残念。もう少しラストに大どんでん返し的なところがあれば、よかったのにと思う。

2006年07月25日

コメント(0)

-

亡命者 ザ・ジョーカー 大沢在昌

気楽に楽しめるハードボイルド小説。今のところ、この手の本は大沢在昌のジョーカーか、逢坂剛の禿鷹の両作品が楽しみである。ジョーカーは、元傭兵の仕事人で、着手金100万で殺人の依頼以外はどんなものでも引き受ける。スパイの謀略戦から暴力団、殺し屋とのトラブル、人探しの探偵稼業まで何でもあり。元プロボクサーのバーテンの経営するバーでの仕事依頼から物語が始まる。今回は、前回のザ・ジョーカーに比べると、おとなしめの感じであった。肩の凝ることのない、あっという間に読める作品で時間つぶしには最適。次の大沢本は「魔女の笑窪」が積読状態になっている。

2006年07月24日

コメント(0)

-

法隆寺の謎を解く 武澤 秀一 ちくま新書

梅原猛の「隠された十字架」を読んで以来、法隆寺は聖徳太子の怨霊を封じ込めるための寺だという説を信じていた。特に中門の真ん中に立つ柱は霊を外に出さないために、故意に設置されたとのこと。著者は梅原説を建築の面から覆し、中門の真ん中に立つ柱の意味を新たに解明している。(かなり情緒的なところもあるが)法隆寺はもともとの聖徳太子(厩戸一族)の氏寺としてのものと、その隣に朝廷が立てたものとが並立した時代があった。その後、もともとの法隆寺は火災で焼け、朝廷が建てた方が、現存する世界最古の木造建築の建築物として残ったのだが、それは古代王朝のドロドロとした権力闘争の結果、朝廷のイメージアップのため作られたものであったと本書では述べられている。そこの部分は歴史ドラマとして充分に興味深い。また、建築学的に見て法隆寺は祈りのために廻る場(=プラダクシナー・パタ)であるという説には説得力があった。

2006年07月23日

コメント(13)

-

ディズニー・アート展 東京都現代美術館

先週から始まったディズニー・アート展。ここのアニメ展、あまり行く気はなかったのですが、先週、日本テレビの紹介番組を見ていた息子がぜひ連れて行ってくれというので重い腰を上げました。小学生のくせにディズニーフリークで困っています。ピクサー展にもという言葉は却下しました。さて、事前にTakさんのブログでしっかり予習したので、コンセプトアート、セル・セットアップなどの説明はばっちり。おかげさまで父親の威厳を保てました。背景画の上にセル画が重なっている様子がはっきりと分かり、アニメってこうやって作られているのだと親子共々、理解することが出来ました。特にディズニー専属の画家が描いた数々のコンセプト・アートや背景画の見事さには目を奪われました。中でもすばらしかったのは、この「眠りの森の美女」のコンセプトアート。ルソーの描いたような川の流れる森の光景。様式化された草木は琳派の絵を見ているようでもありました。その他、ピーターパンのロンドンの夜景、シンデレラの時計塔など、頭の中に刷り込まれているシーンの原画を見ることができ、楽しい展覧会でした。ピーターパンの日本公開時のポスターに「10年に一度、御家族お揃いで見る映画!」とありました。当時はそんなに家族で見ることのできる映画などなかったのかなぁ。やはり、家族で楽しめる映画は、ディズニーがはしりだったのですね。そういえば、私が最初に見た映画は、やはり「ダンボ」だったと、以前に母親が言っていました。ちなみに初めて見た映画として記憶に残っているのは、「王様の剣」です。そのあと、不忍池を歩いた記憶があるので、たぶん上野で見たのでしょう。夏休みに入ったとはいえ、雨降りの金曜の午後だったため、会場は空いていましたが、夕方になって、入り口周辺に入場整理のための鎖を並べていました。明日は、ちょうど夏休みに入った最初の土日なので、大混雑が予想されます。近所のスリーエフでチケットを買って行ったため前売り料金で入場できました。

2006年07月21日

コメント(11)

-

目をみはる伊藤若冲の『動植綵絵』 狩野博幸

三の丸尚蔵館で「動植綵絵」の公開に合わせたパンフレットも購入しており、佐藤康宏の「もっと知りたい伊東若冲」も買っていたので、この本は特に買わないでもと思っていましたが、やはり衝動買いしてしまいました。ついでに新潮日本美術文庫の「伊藤若冲」も・・・・ミーハーと言われればそれまでですが、すっかり若冲フリークになってしまった私です。「動植綵絵」の30点の紹介とともに、いくつかの作品では若冲の筆致まで分かるほどののアップを載せており、見応えがあります。升目描の「樹下鳥獣図屏風(静岡県立美術館蔵)」については、若冲作という指摘をされているが、プライスコレクションの「鳥獣花木図屏風」については言及していません。プライスさんは若冲の作品を「贋物と知りつつ購入することもある。」と述べていて、若冲作ではないとする佐藤康宏教授の立場に近いのではと感じました。(著者の他の論文を読んでいないので的外れな見解かもしれません。)実際にこの屏風、ハピネス展で見たときは感動したのですが、先日のプライスコレクション展で見たときは、「もっと知りたい伊東若冲」の影響もあったせいか、若冲にしてはかなり荒い絵だなぁと思いました。静岡県立美術館に「樹下鳥獣図屏風」を見に行こうと思っています。さて何はともあれ、この本にあるように、明治の時代、相国寺がフェロノサかビゲローからの購入依頼を断ってくれて、つくづく良かったと思います。わざわざボストン美術館に行かなくても、身近で無料で見ることができて幸せです。

2006年07月20日

コメント(8)

-

暗い国境線 逢坂剛

第二次大戦中のスペインを舞台に、日本、ドイツ、アメリカ、イギリスのスパイたちの諜報戦の様子を描いた小説。イベリアの雷鳴、遠ざかる祖国、燃える蜃気楼に続く4作目。北都昭平とシルヴィアという二人の敵国のスパイ同士の恋愛を軸に、戦争という大きなうねりが怒涛のように描かれる。今回は、架空の機密文書を持った実在しないイギリス人将校の死体をスペイン沿岸に流して、連合国軍のシシリー島上陸を枢軸国側に悟らせないようにしようとするイギリスの謀略をメインに話が展開していく。史実をもとにしているのことだが、戦時中、実際にこのような謀略もあったのだろうか。偶然にしろ出来すぎの場面設定も多く、まぁそれはフィクションの面白さということで、多少は眼をつぶることにするが、詳細な史実の積み重ねで、戦時中のヨーロッパの様子が手に取るように伝わる。続編が気になるが、このシリーズ、著者のライフワークというだけあって大長編であり、忘れたころに出版される。逢坂ファンの私にとっては、久しぶりのボーナスといった感じである。

2006年07月18日

コメント(3)

-

かたみ歌 朱川 湊人

都電と地下鉄にはさまれた東京の下町、アカシア商店街を舞台に繰り広げられる7編の連作短編集。「花まんま」同様のちょっと切ないホラーストーリー。どの作品も無難にまとめられているという印象。直木賞を取った「花まんま」を読んだ時ほどの衝撃はなかったけれども、昭和30~40年代の流行歌がそれぞれの作品に織り込まれていて、郷愁にひたりながら読了。やはり、子どもを主人公にした作品に惹かれるので、兄弟愛をテーマにした『夏の落し文』という短編が印象に残った。

2006年07月13日

コメント(0)

-

終末のフール 伊坂幸太郎

小惑星が地球に激突し、あと3年で人類が滅亡するという設定。その事実が8年前に発表されてから、略奪、暴行、殺人、自殺などパニック状態となり、社会システムは壊滅した。それから5年、一応落ち着きを取り戻した世相の中で、仙台市のとあるマンションの住人のさまざまな生き方が描かれる8編の連作短編集。一つ一つの物語も短いのであっという間に読めると思ったのだが、予想に反してなかなかページが進まなかった。3年後に自分だけでなく全人類が確実に死を迎えるという設定が重いせいだろうか。マンション住民のさりげない日常生活を描いているために、現実にこんな状態になったとしたらとどうだろうかと考えながら読んでいたせいだろうか。世の中を覆う絶望の中、新しい命を生もうと決心する夫婦の話。生き残った人々で擬似家族を作る話。世界が終わろうが関係なく、最後の日までひたすらキックボクシングの練習に励む話など共感できる短編もあるが、そうでないものもあった。

2006年07月11日

コメント(0)

-

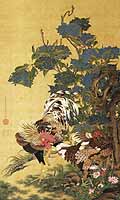

花鳥-愛でる心、彩る技 第4期 三の丸尚蔵館

上野の影響で、大混雑かなと思いましたが、日曜午後でもさほどの混雑ではなく嬉しかったです。三の丸尚蔵館も東博に負けず劣らず酒井抱一と伊東若冲の濃密な空間と化していました。まずは酒井抱一の花鳥十二ヶ月図。花に遊び、鳥をうたう。風を喜び、月を思う。抱一の描く花鳥風月の世界にしんしんと浸れます。そして、若冲の「旭日鳳凰図」ため息の出るような大作。鳳凰の各パートの羽のみごとさ、艶やかさ。波模様の面白さ。白い波と上部の雲のもたらすハーモニーの華麗さ。2羽の鳳凰の立つ岩場の不思議さ。さらに「動植綵絵」第4期。もう4ヶ月も経ってしまったのですね。老松白鳳図・・・赤と緑の尾羽のハート模様が楽しい。白い不死鳥の清楚な美しさ、気高さが伝わります。向日葵雄鶏図・・・ひまわりに朝顔。群青と白の縦じまの模様の朝顔が華麗。変な形の朝顔があるなぁと思ったら、それは、向日葵の葉の丸い穴から覗く朝顔の一部でした。鶏の白黒の尾羽がりりしいです。大鶏雌雄図・・・画面の黒の美しさが光ります。黒い雌鶏、雄鶏の胸や足のあたりの黒い模様。背景はなく、雄鶏の足のあたりに走る斜めの線のみ。鋭い!群鶏図・・・13羽の鶏に眼がくらみます。下部の前向きの鶏の顔、おなじみの若冲のひょうきん鶏、かわいいです。一羽一羽の形を追っているとあっという間に時間が経ってしまいました。池辺群虫図・・・ひょうたんとつる草。それに無数の虫や蛙たち。何種類いるのか数えたが無理でした。どこまでがおたまじゃくしのいる池で、どこから地面になっているのかこの絵でもあいまいになっています。生き物万歳。生命賛歌といえる絵です。貝甲図・・・砂浜に打ち上げられた無数の貝や珊瑚。青い海水とその先の白い波がアメーバのようににょろにょろと伸びています。そこに貝の標本をばらまいたようです。

2006年07月09日

コメント(21)

-

海に生きる・海を描く 千葉市美術館

~応挙・北斎から杉本博司まで~と題されたこの展覧会。会場を入るとすぐに北斎の版画2枚がお出迎え。後期だったので、千絵の海 総州銚子と総州利根川の2枚。B5版くらいの大きさで刷りも今ひとつだったのですが、あの波しぶきの形を楽しみました。応挙の富士三保松原図は、輪郭線のない、もわっとした水墨画。よく見る緻密な写生画と違い、でんと構えていてゆったり感に溢れた作品でした。大正期の版画では、川瀬巴水の作品に惹かれます。ブルーの夜景に白やオレンジで灯りや月が描かれ、その明暗の対比が何ともセンチメンタルです。それでいて、全体的にしゃきっとした感じが伝わるいい作品です。同じく伊東深水の「明石の曙」。灯台前に立つ松尾芭蕉?でしょうか。オレンジ色の夕焼けが心に沁みます。最近の画家では、小野具定の「さびれた加工場」「魚閑」「辺境」の3枚。この画家は、今日、はじめて知りました。白と黒で荒涼とした海辺の光景が描かれ、孤独感が胸に響いてきます。今後、要チェックの画家です。最後の部屋は杉本博司の海の写真が7枚。海の小さな波紋がたおやかで心地いいです。眺めていると海なのか砂漠なのか分からなくなってきます。森美術館で能舞台とともに展示してあった光景を思い出しました。全体的にがらんとしていましたが、それでも昨日の近代美術館より、人は多かったような感じがしました。入館料200円と安いです。同じエレベーターで降りたカップルは自転車で来ていました。地元の人が気楽に来れる美術館っていいですね。

2006年07月08日

コメント(12)

-

生誕100年記念 吉原治良展 東京国立近代美術館

○の画家といわれれば、ああこの人かというぐらいで、特に詳しくは知らなかったのですが、静物画を描いた初期の作品から戦後の抽象に走った作品まで非常に興味深い作品が多く、楽しめました。初期のころ20年代の作品は、窓辺に魚を置いた静物画が多く、魚の画家といわれたそうです。荒削りですが、しっかりと描かれていて、力強さを感じる作品が多いです。画面全体が青みがかった色で統一されており、鮮やかではないですが、すっきりとした感じが気持ちいいです。30年代は、海辺の光景や、朝顔の絵など、キリコの絵を思い起こさせる、静かながらも、圧倒的な存在感のある作品を描いています。その後、しばらく形と色にこだわった抽象画を描くようなったのですが、戦時中の抽象画家に対する批判によって、不思議な雰囲気を感じる具象画を描くようになります。防空頭巾をかぶった子どもたちが水桶を囲んでいる「防空演習」は、子どもたちの祈りにも似た仕草が素敵です。「枯木と蟲たち」は、木枠に張り付いた蟻・蛾・カタツムリと、遠くの風車に向かって飛んで行く蜂が描かれていますが、心象風景を描いたものでしょうか、幻想的な作風でいい雰囲気でした。戦後は、ドーンと解き放たれたように、アンフォルメルと呼ばれる抽象画の世界を走り続けます。何だかよく分かりませんが、絵の具が団子のように盛り上がっていて、キャンパスから引きはがしたくなるような絵が多いです。そして、晩年はスッキリとした○の絵にたどり着きます。その中でもやはり白地に黒で描かれた○を見ていると落ち着きます。(逆に黒字に白の○の絵もありましたが)。

2006年07月07日

コメント(10)

-

わくらば日記 朱川湊人

この作家の作品を読むのは「花まんま」に続いて2作目。今回は大阪から昭和30年代の東京千住に舞台を移した連作短編集。全体的な印象からすると、「花まんま」の方がよくできた人情味のある作品集といった感じだろうか。お化け煙突、東京タワーなど、昭和レトロのノスタルジーの漂う中、過去の出来事を見ることのできる超能力のあった姉について語る妹の回顧の形をとっている。当時の人は貧しくとも心は温かかったとよく言われるが、この本の中の「夏空への梯子」にあるように差別の中で殺人を繰り返してしまう事件もあったりして、過大評価しすぎるきらいもあるのではないか。いちばん印象深かったのが、「流星のまたたき」という短編。宇宙塵を追っかけている大学生と主人公の姉との淡い恋。出会いとそのはかない結末。それでもラストの落ちには、心が温まる。

2006年07月05日

コメント(0)

-

「若冲と江戸絵画」展 東京国立博物館

開催初日に出かけることが出来ました。午後に出かけたのですが、今日はさほど混んでなく快適に見ることができました。とにかく内容充実の展覧会で見応え充分です。3時間半楽しめました。第一章 正統派絵画・・・狩野派など第二章 京の画家・・・応挙、蘆雪など第三章 エキセントリック・・・ここが若冲ワールド第四章 江戸の絵画・・・浮世絵肉筆画や河鍋暁斎など第五章 江戸琳派・・・おもに鈴木其一などこのように分かれて展示してありますが、特にすばらしかったのが、第五章が終わったあとの最終室の展示です。最終室では、上の章立てにとらわれず、会場全体を暗くして、それぞれの作品に舞台照明を当てて、光によって変化する絵画の様子を楽しむための展示になっています。光の当たり方によって、朝になったり夜になったり、見えなかった雪が見えてきたり、静止していた白鷺が動き出したり、梅や短冊の見え方が変わったり・・・と演出効果を堪能できます。(呉春の柳下幽霊図は鬼気迫る恐ろしさでした。)ステンドグラスのように変化するというのは少し大げさですが、それぐらい楽しめました。いくつかのコーナーにソファーが置いてあるので、出来ればここにも椅子を置いてじっくり眺めるスペースを作ってほしかったと思いました。この展覧会、たくさんあるいろいろな画家の虎の絵だけを見比べるとか、上記の光のコーナーをじっくり見るとか、若冲コーナーを中心に見るとか、たくさんある蘆雪を中心に見るとか(残念ながら蕭白の絵は少なかったので)、鑑賞ポイントを設けるとまた楽しいのかなと感じました。とにかくすばらしい絵のオンパレードで思い出しただけでも、頭がクラクラするのですが、マイフィバリットは若冲の猛虎図でしょうか。どんぐりまなこの赤い縁がとてもかわいいです。「猛虎」には程遠く、まるでディズニーの描くマンガのようでいつも傍らにおいておきたい虎です。蘆雪の「白象黒牛図屏風」。これも見たかった作品。画面からはみ出したユーモラスな象と牛。それに小さなカラスと子犬。大と小、黒と白の対比が楽しめます。葛蛇玉という画家の「雪中松に兎・梅に鴉図」。これも黒と白の対比のすばらしさが堪能できます。どんな仕組みの絵になっているのかは見てのお楽しみ。その技法にうなってしまいました。まだまだ書きたいのですが、いたずらに長くなるだけなので、今日のところは、ここで終わりにしたいと思います。とにかく、いまだ興奮冷めやらずといった心境です。

2006年07月04日

コメント(34)

-

愛の流刑地 渡辺淳一

この本の表紙、表紙が香月泰男の作品となっています。上巻が「業火」、下巻が「星」。それぞれの内容を象徴している絵です。上巻はまったく官能小説。55歳の売れない作家と3人の子どもを持つ37歳の人妻の恋愛。表紙は黒地に激しいタッチで描かれた真っ赤な炎です。ふたりは香月の描く地獄の業火のようにめらめらと燃え上がって、性の深みに嵌っていきます。あるいは、この二人が落ちた地獄を表現しているのでしょう。ただ、いい年した大人同士が、ハートマークをつけあった携帯メールを嬉々として交換し合っているところなど笑ってしまいます。恋をするとそこまで幼くなってしまうのでしょうか。下巻の表紙は、打って変わって、紺地に金色の星々が寒々と輝いています。「事件」の後、主人公がたどり着いた心境なのでしょう。内容も「情」から「知」へ転換して、何とか落ち着いて読めるようになりました。思わせぶりなタイトルの謎もラストで明らかになります。テーマは、よく映画やドラマにもなっていて、目新しい内容ではありませんが、一瞬にして人生が変わってしまう恐さを感じました。純文学官能小説ということで、安心してポルノ小説を楽しみたい人にはお勧めかもしれません。電車の中では読めませんが。

2006年07月01日

コメント(10)

全22件 (22件中 1-22件目)

1