2006年11月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

応挙と芦雪(後期) 奈良県立美術館

前期とすべて展示作品を入れ替えて、まったく新しい展覧会と行ってもいいでしょう。おかげで奈良に2回来ることになってしまいました。(今回は、紅葉の時期でよかったです。)まずは人物のコーナー。応挙や芦雪の美人画。のちの浮世絵のようにデフォルメされた美しさでなく、楚々とした気品のある絵です。静岡県立美術館でも出会った芦雪の「大原女」が、いちばん好きです。ギョッとするのが応挙の「波上白骨座禅図」。まさに読んで字のごとく、骸骨が波の上で座禅を組んでいます。先日、NHKの「知るを楽しむ」で、辻先生が歌川国芳の描いた骸骨の絵を取り上げていましたが、こちらの応挙の絵も、当時見た人はみな驚いたことでしょう。でもとてもかわいい姿で笑ってしまいます。芦雪の「山姥図」は、異様です。でも迫力十分。乱杭歯の山姥と真っ赤な金太郎。金太郎がこんな恐ろしげな山姥に楽しげにまとわりついているということが、奇異に感じるのでしょう。(親子だから当たり前なのですが。そういえば、この絵でも目の感じがよく似ています。)晩年、芦雪は、このようなグロテスクな絵を描くように変わってきたとのこと。曽我蕭白の絵を見るようにゾクゾクします。同じく芦雪の「唐子琴棋書画図」は、子どもたちのやんちゃな姿を描いたほほえましい絵。真ん中の絵を描いているざんばら髪のこども。弟に紐をつけてどこかに行かないように面倒を見ている仕草がかわいい。ジャニーズ系の顔立ち。優等生という感じもします。応挙の「七難七福図巻」。今回は安心してみることのできる「福寿」の巻。前回の「人災」の巻は、かなり残虐なシーンがあり、所有者の意向でその場面は公開されなかったそうです。図録には一部血しぶきが飛び散る場面が載っていましたが、それ以上に残酷な場面だと係の人が話されていました。花鳥のコーナー。応挙の「朝顔図」。銀地にブルーの朝顔の花。花のブルーと白。葉っぱの濃い緑と薄い緑の繰り返し。まるで琳派のような表現です。応挙の「雨竹風竹図」。雨に煙り、風に揺れる竹林。応挙の水墨画の最高傑作とのこと。長谷川等伯の「松林図」を思い起こしました。応挙の「雲龍図」と芦雪の「龍図」とが並んで展示されていました。比較してみるとやはり応挙の絵は写実的な表現です。いろいろな動物のパーツを的確に表現して、この龍を組み立てました。流れる雲に逆巻く波。その上を走る架空の龍。本当にこんな生き物がいそうな感じです。対して、芦雪の龍はデフォルメされた顔や爪や角。大胆な筆致は迫力満点です。ここでこの師弟の目指す方向の違いが理解できます。串本の無量寺蔵。前期の「虎図」と対になる作品です。同じく無量寺の芦雪の「薔薇図」に描かれた猫。前足を伸ばして川魚を追う猫のかわいらしさ。前期の「虎図」は、この魚の目から見た猫の姿とも言われているそうです。山水のコーナー。芦雪の「昔話図」。絵巻の一部のような山里の光景。なぜこれが昔話かというと、桃太郎の「おじいさんは山に芝刈りに、おばあさんは川に洗濯へ」という情景を描いたものだからです。平和な光景です。最後は応挙の「大瀑布図」。滝を実際の大きさで表現しようとした作品だそうです。なるほど離れてみると、ごぉごぉと滝の流れ落ちる音が聞こえてくるようです。他にも、応挙の孔雀や芦雪の猿・虎などの絵を紹介したい作品が目白押しですが、このあたりで終わりにします。はるばる奈良まで出かけた甲斐がありました。

2006年11月30日

コメント(14)

-

東京ジャーミー(モスク)見学

以前から、小田急線に乗ると代々木上原駅あたりで見える不思議な建物が気になっていたのだが、実際に出かけてみて、やっとその正体が分った。ここは東京ジャーミーというモスクだった。重いドアを開けるのにちょっと抵抗を感じるが、内部は見学自由である。(おまけに無料)。1階は事務室とホールになっていて、この建物の絵葉書やポスター、パンフレット、コーランのCD、礼拝用の小さな絨毯などを売っている。係の男性(多分トルコの方)がとてもフレンドリー。幾何学模様のイスラム装飾をあちこちに見ることができ、その緻密さと流れるような美しさに感心する。さて、ずっしりとした重さを感じる白い大理石の階段を登っていくと、2階の屋外広場に出る。そこがモスクへの入り口へと続いている。ドアを開けて内部へ入ると、一瞬、はっと息を飲んで言葉を失ってしまった。あかるい光がステンドグラスの窓を通して、さんさんと射し込む。天井の大きな丸いドームから、巨大なシャンデリアが釣り下がっている。内部は一面、イスラム模様の華麗な装飾。残念ながら内部は写真撮影禁止。こちらのホームページに紹介されている。この美の空間を満喫していると、先ほどの係の男性が白い帽子をかぶって登場。マイクを持って、いきなりコーランの詠唱をはじめてびっくり。ちょうど昼の礼拝の時間。ドームに響く美声。その後、ひざまずいて礼拝が始まる。といっても礼拝しているのは、係の男性ひとりだけ。後はみな、その様子を眺めている日本人のお客ばかり。とにかく、内部の荘厳な装飾の美しさは一見の価値がある。その後、六本木に出て、ヒルズの裏のAladdin(アラジン)で中東料理(イラン料理だったが)のランチバイキングを食べる。何種類かのカレー、サフランライス、ナンなどが食べ放題。どれも辛くはなくどれもマイルドな味わい。最後に食べたプリンのようなデザートが美味。ゆっくりコーヒーを飲んで、これで1,000円とは非常にリーズナブル。

2006年11月29日

コメント(6)

-

迷宮+美術館 渋谷区立松濤美術館

「迷宮」という言葉に誘われて出かけました。2001年に亡くなった砂盃(いさはい)富男という人のコレクションだそうですが、ほとんどが版画。そして、ほとんどすべてが前衛的な作品。特に地下のコーナーの外国人の作品、ピカソやミロもありましたが、大部分が知らない画家、初めから難解な版画で「ウ~ン」と頭を抱えてしまいました。日本人のコーナーになって、ようやく知っている画家の作品が出てきました。赤瀬川源平の超芸術トマソンの写真「四谷階段」まであるではないですか。草間彌生のオブジェもありました。昨日の東京国立近代美術館でも、あの無数の男性の象徴を見たばかり。二日連続で見てしまうとちょっと「ウヘィ」です。そんな中で、きらりと印象に残った作品が、秀島由己男という画家の「われらにさきかけてきたりしもの」という版画。ヨーロッパの都会の光景。古びたビルの窓はみな、ペンギンの頭の形をしています。歩いている人を見るとみな鳥の頭です。そこにシルエットのように大きな鳥が飛んでいます。こういう幻想的な絵は大好きです。この展覧会のテーマ「迷宮」にいちばんぴったりな作品でした。ふとこの街に紛れ込んでみたくなります。秀島由己男、今後、要チェックです。

2006年11月26日

コメント(8)

-

ルソーの見た夢、ルソーに見る夢 世田谷美術館

ルソーの絵を見るといつも郷愁に駆られる。一枚一枚丹念に描く木の葉の優しさ。熱帯雨林の中の夢見るような世界は、子どもの頃に読んだいろいろな童話の世界を思い起こします。今回、ちらしに「オレンジの森の猿たち」が使われており、そんなルソーの作品ばかりを集めた展覧会だと思っていたのですが、ルソーの作品は二十数点。あとは、素朴派の画家たちと、ルソーの作品に影響を受けた日本の芸術形の作品がほとんどでした。ルソーの絵は大部分が風景画。私の好きなジャングルを描いた作品は、上述の猿の絵とポーラ美術館の「エデンの園のエヴァ」の2点しかかったのが残念でした。猿の絵は以前、東京都現代美術館でも出会ったことがあり、エデンの園はポーラ美術館で見たことがあります。風景画もブリジストン美術館やここ、世田谷美術館で見たことのあるような絵が多く、大きな発見はありませんでした。そんな中で「ラ・カルマニョール」は、円になって楽しげに踊る人々は大らかで気に入った作品です。Bunkamuraでの「ピカソとモディリアーニの時代展」で、久しぶりにボンボワやボーシャンの絵に出会えたと思ったら、今回は、さらに多くの作品を見ることができました。世田谷美術館って彼らの作品をかなり所有していたのですね。ルイ・ヴィヴァンの「冬の狩」はブリューゲルの絵を連想させられます。次のコーナーでは、こんなに多くの日本の芸術家たちが、ルソーの影響を受けているのかと驚きました。中でも、松本竣介の「立てる像」。一度、鎌倉の神奈川県立近代美術館に見に行きたいと思っていたのですが、ここで出会えて嬉しいです。この自画像からは、すくっと立って自信にあふれた様子と、なぜかさびしそうな感じの二つの相反する感覚が伝わってきます。先日、美の巨人たちで知ったばかりの植田正治の写真もありました。砂丘で家族がばらばらな方向を向いている写真。この不思議な感覚もルソーの世界に繋がっていたのですね。ボンボワの絵を見ていて、横尾忠則の描く人物にも似ているなぁと思っていたら、最後のコーナーには本当に横尾忠則の作品がありました。姫路市立美術館にあるルソーの作品をパロディー化したものです。ライオンに食べられてしまったジプシーとか、ボールが頭になってしまったり、そのブラックさに思わずニタッとしてしまいました。有元利夫の作品も見ることができました。素朴な味わいというところでルソーの作品と共通点があるように感じました。ただ彼の作品はルソーの絵よりもっと静謐な感じがするのですが。しかし、4時近くというのにかなりの混雑だったのには、驚きました。土曜日だったせいでしょうか。ルソー人気は今も続いているのですね。

2006年11月25日

コメント(4)

-

揺らぐ近代~日本画と洋画のはざまに~ 東京国立近代美術館

秋のビッグイベントの展覧会の影で、あまり話題にのぼることのない展覧会ですが、これは近代美術館ならではの見応えのある素晴らしいものでした。そもそも日本画とは何か?洋画とは何か?というテーマにそって、展示は進んでいきます。知っている画家もいるし、はじめて名前を聞く画家もおり、突然、息を飲むような素晴らしい作品に出会います。油絵の具を手にした近代の画家たちは、油彩で屏風に描く。油彩で日本画的な画題の作品を描く。日本画材で西洋画のように写実的に描く。西洋画材と日本画材を併用する。同じ画家が日本画と洋画を描き分けるなど、いわゆる「日本画と洋画」のジャンルを越えた多彩な表現をしていたことに気づかされます。狩野芳崖の「仁王捉鬼図」は、にぎやかな色彩が楽しい日本画です。仁王が鬼の首を捕らえて締め付けています。鬼は手足を突っ張り、目玉が飛び出しそうです。鬼のピンクのステテコに青いふんどし。背景にもピンク、黄色、青、緑などカラフルに彩られています。小林永濯という画家のボストン美術館所蔵の3作品に目を奪われました。狩野派に学んだ日本画家です。今回の展覧会のチラシにもなっている「道真天拝山祈祷の図」。小さなチラシで見たときは、何が描かれているのかよく分からなかったのですが、カラフルな色使いと誇張された人物の表現に惹きつけられました。これは、大宰府に流された菅原道真が天拝山の上で雷に打たれ天神となった場面を描いたものでした。風に飛ばされる衣冠束帯。雷に打たれた衝撃で、爪先立ちのえびぞりになってしまうひげ面の道真。どこかの雑誌に載っている劇画のような絵です。これが明治9年ごろ描かれたものだとは信じられません。斬新さに驚かされます。「七福神図」は、近景に袋を担ぐ大黒天と真っ赤な衣装の子ども、遠く後ろに宝船に乗る神々を描いているのですが、遠近法や影の使い方など、写実的な手法は伝統的な日本画と大きく異なっています。「天瓊(てんけい)を以って滄海(そうかい)を探るの図」。イザナギ・イザナミの二神が、天瓊=矛で、混沌とした海をかき混ぜると、そこから滴り落ちたものが島となったという国生み神話の絵。リアルな表現は日本画とは思えません。浅井忠が描いた日本画もはじめて見ました。「琵琶法師」は、ベタな琳派的な日本画。「鬼ヶ島」の桃太郎や鬼たちの掛け軸も楽しいです。小林古径の唯一の油絵「静物」。黒い鉢の中のりんご。やはり日本画に見える。逆に速水御舟の「鍋島の皿に柘榴」は、影が描かれていて、写実的な洋画のように見える。大正期の日本画家たちが洋画のリアリズムを取り入れようとした様子がよく分かります。和田英作の「野遊び」。藤の花の下、楽器を持って歩く3人の天平美人。緑の木々と紫色の藤の花。女性たちの衣装の精緻な紋様は油絵の具でよくぞここまで細かく描いたと感動的です。本日の一押しがこの作品。下村観山の「魚籃観音」は、朱い衣の官能的な身体の上に真っ白なモナリザの顔が乗っています。ちょっと怖いです。洋画家が描いた屏風絵に小出楢重の作品がありました。先週、遊行さんのブログで、小出がこんな屏風を描いているのをはじめて知って、見たいものだと思っていた矢先だったので、とても嬉しい偶然でした。遊行さんいわく、めでたさがポップに「ちゅどーん」とはじけたような屏風です。松竹梅がグルグルと回っています。日本画の画題なのですが、油彩で描かれていたのですね。芦屋市立美術博物館で遊行さんが見た屏風の方が鶴まで描かれていておめでたい絵でしたが。となりの斎藤与里の「塩原錦秋」も今の季節にはぴったり。茜色に染まった山々。その構図はまったく南画と同じです。右下に小さく描かれた人物も、南画によくありますね。山水画がカラフルになって、幻想的な雰囲気に浸れます。他にも紹介したい作品が多いのですが、またの機会にしたいと思います。展示構成も分かりやすくて、非常によかったです。(前回の反省があったのかもしれません)地味ですが、絶対に見る価値のある展覧会だと思います。

2006年11月24日

コメント(12)

-

極みの京都 柏井 壽 光文社新書

著者は、京都生まれ、京都育ちの歯医者さん。現在、幾多の雑誌が、春夏秋冬、季節を問わず一年中、まるでストーカーのように京都特集を組むようになるほど、京都ブームである。京都検定も大ヒットした。だが、果たしてそれが本当の京都を知ることにつながっているかという視点から書かれた京都理解本にして、最新のガイドブック。書店を飾るカラー写真の美しい観光ガイドとは異なり、いくつかの事例を挙げながら、京都理解のひとつの手法について語っていく。京都の「食」に関しては、大いに参考になった。高級料理店の紹介だけでなく、和食に限らず、ラーメンや大衆食堂、居酒屋など地元の人が訪れる普通の店が紹介されているのが嬉しい。「京都で安くて美味しい店を見つけるコツ、それは一にも二にも、京都らしくない店を選ぶことにある。」そうだ。もうひとつ、興味深かったのは、京都の人の性格。よく言われる「ぶぶ漬け神話」。京都人の家にお邪魔していて、「お茶漬けでもどうどす?」と言われたら、「早く帰れ」という婉曲表現だということだが、これは事例は誤解だそうだが、京都人というのは、どうも本音を隠す難しい性格の持ち主らしいというのは事実だそうだ。長い歴史の中で戦乱の地にあって、京都人は、自分を守るために、ストレートな物言いはしないという事実があるので、言葉の裏側を読まなくてはいけないということ。携帯電話が鳴って「お忙しそうですな」と言われたら、携帯電話を切ってほしいとのこと。まわりに京都人の知人、友人はいないのだが、その辺のところは、どんなものなのだろうか、実際に尋ねてみたいものだ。京都の幻想と現実を理解するのに最適な本だった。

2006年11月21日

コメント(0)

-

SF魂 小松左京

小松左京といえば、中学校時代に「果てしなき流れの果てに」を読んで、衝撃を受けました。確か出たばかりのハヤカワJA文庫だったと思います。膨大な記録をマイクロフィルムに収めたまま、忘れられていくラストが印象に残っています。その後、ITの技術革新が進んで、フロッピーとか、MOが出てくるたびに、マイクロフィルムと比べて、今だったらこんな媒体があるのになぁと思い起こしたものです。あの当時は、星新一のショートショート、平井和正のウルフ・ガイ・シリーズ、半村良の「産霊山秘録」などの伝奇ものなどを読み漁りました。テレビで「タイムトラベラー」(原作は筒井康隆の「時をかける少女」)を見たのもこの頃だったかと思います。小松左京は、文庫で、「復活の日」「継ぐのは誰か」「日本アパッチ族」などを読み、書店で山積みになっていたカッパノベルズの「日本沈没」を発売日に買ったことを思い出します。もうひとつ、小松左京体験としては、小学生の頃、少年マガジンで石の森章太郎のマンガ「くだんのはは」を読んでいたのです。あの戦時中の雰囲気がふつふつと表現されており、驚愕のラストに圧倒されました。この原作が小松左京と知ったのはずっと後のことでした。さて、この「SF魂」。小松左京の自叙伝です。ちょうど父親と同じ世代なので、戦時中、機銃掃射に追いかけられて九死に一生を得た話など、父親から聞いていたのと同じ体験をされているのだなぁと感慨深く思いました。そのほか、SF創生期の苦労話が多数。高橋和己との交流や友人の星新一の人となりも興味深いです。特に星新一は歩くジョークとでも言える方だったのですね。小松左京は、その後、大阪万博とかその後の国際博覧会の仕掛け人、評論家、「さよならジュピター」の映画制作者など小説以外の多方面で活躍されました。残念ながら、この映画は観ていませんが、ユーミンの歌った主題歌(ボイジャー)は大好きです。SF小説などは、文学界の邪道であったという時代に、脈々とSFを書き続けた著者には拍手喝采を送りたいです。ただ、「日本沈没」以後はほとんど、彼の本は読んでいないのが、心残りなのですが。

2006年11月20日

コメント(4)

-

新日曜美術館 浦上玉堂

本日の新日曜美術館は、先日、千葉市美術館で観た浦上玉堂の特集。玉堂が安定した藩士というサラリーマン生活を捨て、脱藩・出奔した経緯について取り上げられました。煩わしさから逃れて,一人静かに穏やかに暮らしたい。役人の上下関係の中であくせくと働くのは、うんざりだという思いからの脱サラ。同僚にも、玉堂は書画や琴に夢中で仕事に手がつかず、いづれ出奔するのではないかと思われていたそうです。多くの文人ネットワークがあり、琴や書画など、芸術の才能で生活を支える自信があったから出来たことでしょうが、うらやましい限りです。玉堂の絵には、杖を引く人物が豆粒のように描かれています。皆、杖を引いてうつむいて歩いているものばかりだと思っていたのですが、「山中結廬図(さんちゅうけつろず)」の中にも出てくる小さな人物が、実はそうではなく、実は身体をそらして、深遠な山々を見上げているのだということに番組を見ていて、気づきました。後期の展示に行くときには、そのあたりもきちんと見てこようと思います。先日、見に行った時は、同じような絵ばかりだと感じたのですが、番組を見たり、だんだん慣れてくると、少しずつ、それぞれの違いが分ってきて興味が膨らみます。図録を読んで、タイトルの意味を理解すれば、なお楽しいのでしょうね。番組では、実際に七弦琴の演奏も聴き、また琵琶の演奏と玉堂のリズミカルな筆使いの共通点も知ることができ、参考になりました。このリズミカルな横線は、琵琶の玄をゆすって、ビブラートをかけているのと同じ手法ではないかということです。 ↓琵琶でも書でも詩でも、玉堂は深山幽谷に住む自由人の生活を表現しているのですね。ただ、陰陽思想については、まったく取り上げられていなかったのが少々残念でした。

2006年11月19日

コメント(10)

-

重森三玲の庭 松下電工汐留ミュージアム

重森三玲は昭和の作庭家。200余りの庭園を造った。これは生誕110年ということで企画された展覧会。さほど大きくないスペースだが、内容はとても充実したものだった。重森は作庭家だとばかり思っていたのだが、もともとは日本画を学んでいたのだ。あまりにも前衛的過ぎて受け入れられなかったそうだ。入ってすぐの、「眼球」という作品。黒い背景に化け物のような大きな目玉ひとつ。血走る毛細血管とそこに写る植物。岡本太郎かと錯覚。でも面白い。緻密な図面とのギャップを描く人と同一人物とは思えない。彼は、日本文化の研究を「庭園、建築、いけばな、茶」と4つの分野に特化して、独学で学んだということ。なるほど、いい選択だ。私も目標にしよう。重森が作庭した各地の庭の設計図、平面図、実測図などとその写真の展示。写真もこの展覧会に合わせて撮影されたものだそうだ。こういう庭の図面は、建物の図面よりも分りやすく、アートを感じる。庭園が一枚の「風景」を表しているせいだろうか。東福寺方丈の東西南北の庭園。はじめて庭園に市松模様を取り入れた斬新なスタイル。禅の思想が現代にも生きているのだということが感じられる。東福寺塔頭の光明院の波心の庭。ここは京都の寺院の中で最も好きな庭。円窓から眺める庭は絶景。今年の東福寺の紅葉、見頃は12月の初旬だとのこと。出かけたい。岸和田城跡の千亀利公園の庭園。諸葛孔明の八陣法をもとにしたという不思議な形の庭。そこにどんな思想があるのかは分らないが、この奇想天外な形に興味が沸く。丹波にある石像寺にある「四神相応之庭」。青龍、白虎、朱雀、玄武を白砂に岩組で配置している。ここはぜひ訪れてみたい。後半は、重森三玲が測量した各地の有名寺院の庭園の実測図の展示。実際に行った庭園を思い浮かべながら、眺めているだけでもあっという間に時間が過ぎていく。こういう文化財を後世に残すため、測量し図面化することすら、個人の力に頼っていたという当時の文化行政のお粗末さも指摘されていた。今も変わらず。時間が無くて、映像資料を見ることができなくて残念だったが、展覧会のサブタイトルにある「地上の小宇宙」を堪能した。

2006年11月17日

コメント(7)

-

狼花 新宿鮫 大沢在昌

5年半ぶりの新宿鮫。やはり大沢作品の登場人物の中で、鮫島はもっとも魅力的だ。警察という組織内で、キャリアでありながら常に孤立しており、普通の人間ならとっくに参ってしまうような状況の中で、仕事に誇りを持ち、信念を貫き通すというキャラクターは大好きだ。今回も、期待通りの活躍だった。ただ、途中、犯罪社会学の講義を聴いているようなずいぶん説明くさいやりとりがあり、実際にこんな会話をするのかなぁと思ってしまった。これが、小説の難しいところ。背景を理解させるために、取ってつけたような会話がそれまでのスピーディーな展開を邪魔する。そのため、話の展開の中にも、妙に辻褄のあった「わざとらしさ」を随所に感じてしまった。自然さがなくて、くさいなぁと思ってしまう。主人公の中国女性明蘭の描き方に共感できなかったせいもある。彼女のせいで安っぽくストーリーが流れてしまったようだ。ライバル香田警視や国際犯罪者仙田との男と男の突っ張りあいに徹してくれれば、もっと骨太の話になったのではないか。まぁ、それでも久方ぶりの新宿鮫の活躍を堪能した。ライバル香田はどうなるのか。今後の展開に期待。宗利淳一のブック・デザインに目を見張った。銀色のカバーを外すと一面に鮮やかなピンクの花々。うなってしまった。

2006年11月16日

コメント(0)

-

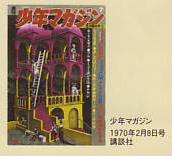

スーパーエッシャー展 Bunkamura・ザ・ミュージアム

会場の終わり近くに1970年の少年マガジンが展示されていました。値段70円。表紙はエッシャーの版画。連載マンガの紹介を読むと、巨人の星、あしたのジョー、ゲゲゲの鬼太郎、無用ノ介、キッカイくん、そしてリュウの道。大阪万博の年、6年生だった私は確かに、この雑誌を持っていました。その少し前、やはり少年マガジンに連載された大伴昌司の編集したエッシャー特集、リアルタイムで読んでいました。(今年は夏の「不滅のヒーローウルトラマン展」に続いて、若くして夭逝したこの編集者との二度目の出会いです。)不思議な絵だなぁと何回も見つめ返したことを覚えています。余談ながら、ここでエッシャーの版画の解説を書いているのが、あの真鍋博であることに気づきました。真鍋博は後に星新一のショート・ショートにはまった時の挿絵で大好きになった画家です。そんなわけで、私のDNAには、エッシャーが摺りこまれているのかもしれません。さて、そのエッシャーだまし絵風の作品の数々、幾度となく書物等で見ていた作品を目の当たりにして見ることができて、実に楽しい展覧会でした。イスラムのモザイクタイル模様の写生から考えられた正則分割(平面を同じ形の紋様で埋めつくす)という手法やイタリア旅行の頃の作風が、のちのあの不思議なだまし絵の基礎となっていることがよく分かります。エッシャーという版画家の軌跡が非常に理解しやすい構成になっていました。その初期のイタリア旅行の頃の作品など強く印象に残りました。例えば、「ボニファチオ、コルシカ島」という版画と、同じ場所の実際の風景写真が並べて展示されていました。写真で見ると普通に感じる光景が、版画になると(特に木版画で表現されると)、まったく同じ構図なのに、夢か幻のような何ともいえない不思議な光景に変貌します。また、夜のローマを描いた一連の作品も素晴らしかった。それぞれ、横だけの線、斜めだけの線、四角だけの線を中心に彫られた作品。実験的な作品なのでしょうが、どれも光の表現が鮮やかで、ローマの教会などが闇から浮かび上がってくる姿はドラマチックで感動的でした。代表作の「昼と夜」。これも何度も書物の挿絵で見ており、白い鳥と黒い鳥が入れ替わるということは分っていたのですが、今回、はじめて下の畑が上方の鳥に変わっていくということに気づきました。左右という横の視点と上下という縦の視点を組み合わせた作品だったのですね。よく考えられているなぁと感心しました。正則分割は世界を支配する秩序だというエッシャーの言葉がありましたが、なるほど正則分割の数々の版画を眺めていて、マンダラを連想しました。天使と悪魔で円を埋めつくす「天国と地獄」は感動的です。メビウスの輪を見ていて、やはり子どもの頃に読んだ、筒井康隆の短編を思い出しました。メビウスの輪とかクラインの壷とか知ったのも彼の短編集だったかもしれません。タイトルは忘れましたが、科学者が彼女を二人にしようと山の手線をグルグルと乗り換えさせたという話があり、実際に私も山の手線に乗って実験しようとしたら、実は小説通りの配置ではなかったという思い出があります。任天堂DSの観賞用ガイドソフトも無料で借りることが出来て、ずいぶんお得な展覧会でした。

2006年11月15日

コメント(12)

-

美術館ボランティアが選ぶ千葉市美術館コレクション展

今年の正月、スイス現代美術展で幻滅した千葉市美術館でしたが、「海に生きる・海を描く」から「二大街道浮世絵展」と後半は、よくぞ盛り返してくれたと拍手喝さいです。このボランティア企画も展示コンセプトは脇に置いておくとして、出展されたものは珠玉の作品ばかり。心に充分に美のエネルギーを蓄積しました。ということはやはりボランティアの方々の狙いが当たったということでしょうね。特に後半の近世のコーナー。ミニ「江戸の誘惑」展と行ってもいいほど、歌麿、春草、栄之、北斎・・・の肉筆画。堪能しました。歌麿の「納涼美人図」、ボランティアの方が解説に書かれているように、薄地の着物、その下に透ける襦袢、足先などの表現、見れば見るほどうなってしまいます。同じような構図の栄之の「朝顔美人図」。歌麿の遊女とどちらが美しいだろうかとじっくり比べるのもまた楽しいものです。河鍋暁斎の「左甚五郎と京美人」は面白い。仁王や閻魔大王を彫る左甚五郎が振り返ると、大きな箱の中からそれは美しい女性が現れ出ているところです。イリュージョンのマジックショーを見たかのように、左甚五郎は腰を抜かしています。目玉は驚きのあまり本当に飛び出ています。月岡芳年の「猿田彦図」、怖いです。妖怪画のよう。となりの鏑木清方の「薫風」に癒されます。版画では、英泉の「仮宅の遊女」がおもしろい。ベロ藍を使ったさまざまなブルーの色調の版画。髪に黒、くちびるに朱を使っただけで、あとはすべてブルー。深い青の中に白い顔が浮かび上がって、不思議な雰囲気です。川瀬巴水の「鹿児島桜しま」のサーモンピンクに彩られた桜島。美しくもありもの哀しさもあり。心に染み入ります。これが200円で見ることができるなんて本当に安いものです。浦上玉堂展を見れば、同時に無料で見ることができます。

2006年11月13日

コメント(6)

-

浦上玉堂 千葉市美術館

浦上玉堂という人、興味深い生涯を過ごした人でした。画家であり、琴の名手の音楽家(作曲・編曲も手がける)、詩人、書家とマルチな才能を発揮した人です。岡山池田藩の武士でありながら、将来を捨て50歳で脱藩、ふたりの子どもを連れて全国を遍歴しました。なぜ?どうして?と疑問が膨らみます。さて、この画家の描いた水墨画の数々、どの絵もリズム感溢れる筆致が印象的でした。薄墨から濃墨への変化。濃厚かと思うと逆にあっさりとした表現。細い線を積み重ねてじっくりと描いたり、大まかな太い線でさっさと描く。米法で山を積み上げるように細かく描いたかと思えば、次の作品は水をたくさん含ませた墨をもわっと滲ませた山を描いています。とにかく、いろいろな手法で描いた山水画を楽しめます。また、多くの作品には杖を引いて橋を渡る人物が小さく描かれています。これが玉堂自身の姿なのでしょうか。山々の大きさ、自然の偉大さに比べて、何と人間はちっぽけなんでしょうか。玉堂の描く山々は、四角だったり、斜めに突き出していたり、扁平だったり、尖っていたり、とにかく不思議な形をしています。そして、山中に踊り場のあるような白い空間が描かれている作品が目につきます。白い○のスペースがある山々です。キャプションに易経でいう陰と陽でこの○は陽の男性を表わし、一つの絵の中に陰と陽すなわち永遠を表現しているというような解説がありました。その時は、うまく理解できなかったのですが、さきほど、とらさんのブログを読んで、なるほどとそうだったのか!と気づきました。確かに鼓琴余事帖の中の「風高雁斜図」などは、山が雲のように、あるいはキノコのように膨らんでくる不思議な絵だなと思ったのですが、なるほど言われてみると「そのよう」にも見えてきます。最後に展示されていた「山紅於染図」。朱墨を使って紅葉の風景を表しているのですが、水墨画で描く紅葉とはこうなのか!とうなってしました。黒い墨も朱墨も決してくどくなく、紙の白地が多いのですが、それでいて山一面の紅葉を想像してしまいます。後期は川端康成が所蔵していた国宝の「東雲篩雪図」も出展されるということ。これは後期も出かけるしかないでしょう。

2006年11月12日

コメント(12)

-

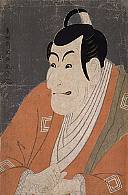

常設展 東京国立博物館

平成館の仏像展で時間を取りすぎ、いつものように本館の常設展を駆け足状態で見学。写楽の大首絵の役者絵。20点がずらっと並んでいるのは壮観でした。すべて重要文化財ですものね。歌舞伎に詳しければもっと楽しめるのになぁと実感しました。芦雪の蝦蟇仙人図に出会えたのも嬉しいです。背中に蝦蟇を背負った蝦蟇仙人。よく見るとこの仙人の足も蝦蟇の足のように爪がヌタリと伸びていて、奇っ怪さ満点です。俵屋宗達の龍樹菩薩図。宗達はこんな渋い味わいの墨絵も描いたのですね。岩佐又兵衛の本性房怪力図。小さな絵なので、ガラス越しに遠めで見るのでどういう風に描かれているの、見にくいのです。単眼鏡が必要だなぁと感じました。「猫」の特集陳列のコーナー。歌川国芳の猫ちゃん、かわいいです。化け猫もいました。鳥居清満の「美人と猫」なんて、ほとんど春画。露骨な表現で無いだけ余計に想像してしまうのですね。仏像展で浄化されたはずの心が乱れます。庭園はまだ紅葉していませんでしたが、国宝室で狩野秀頼の観楓図屏風を眺め、秋の風情を楽しんで家路に着きました。

2006年11月09日

コメント(8)

-

仏像 一木(いちぼく)にこめられた祈り 東京国立博物館

ついにいらっしゃいました。この展覧会の最大のお待ちかねの仏像。渡岸寺の十一面観音像。招待券を持っていたので、するっと門をくぐろうと思ったら、期限切れですの一言。あわてて券を見ると11月3日まででした。悔しい~。凡ミスです。まぁそんなことも、仏像の前に臨めば些細なこと。観音様の頭上の小面に笑われてしまいました。さすが、渡岸寺の十一面観音像のお力でしょうか。平日の午後というのに、混んでいましたねぇ。次の日曜日に新日曜美術館で取り上げられたらどうなることやら。さて、この展覧会も2回目なので、展示されているほとんどの仏像は頭に残っていますが、何度見てもそれぞれの仏像の素晴らしさに心が引き寄せられ、新鮮な発見があります。例えば、大安寺の憤怒相の楊柳観音像。ボロボロになった足元が、哀しくもあります。そしてついに、渡岸寺の十一面観音像です。実に25年ぶりの対面です。当時、渡岸寺では、こんなに360度ぐるっと拝観できることなど無かったように思います。今回は絶壁頭に埋まった暴悪大笑面まで、じっくりと眺めることができ、大満足でした。その頭上面の独特な配置。ぐるっと頭上を取り囲むのではなく、前面から眺めた際の印象を強めるために左右4対ずつ対称的に正面をつけています。彫り上げた仏師の発想の素晴らしさに脱帽です。その立ち姿の絶妙なバランス感覚にもうっとりとしてしまいます。横から見ると蓮華座の前方に大きくなおかつ身体を前面に突き出している姿には、よくこれで立っていられるなと感心してしまいます。前から見ても腰を「逆くの字」に強くひねる姿が何ともいえません。さすがに、この渡岸寺十一面観音像の周囲は黒山の人だかり。ただ、スペースをゆったりと取ってあるので、さほど見づらくはありません。(上からの照明がまぶしい角度が少々難点でしたが。)はるばるやって来た東京の地で、多くの衆生を救ってくださる使命を充分に果たしておられるように感じました。余談ながら国宝の十一面観音像は7体あります。渡岸寺、聖林寺、観音寺、法華寺、室生寺、道明寺、六波羅蜜寺。あと京都の六波羅蜜寺と大阪の道明寺の観音像を拝観すれば、すべてクリアです。ただし、六波羅蜜寺は12年に一度の御開帳。次回は6年後の辰年まで待たねばなりません。

2006年11月08日

コメント(11)

-

風に舞いあがるビニールシート 森絵都

今年の上半期の直木賞受賞作。この著者の本も初めて読んだのだが、きっちりと書き込まれ、目前に情景が浮かぶような描写力に引き込まれた。「器を探して」「犬の散歩」「守護神」「鐘の音」「ジェネレーションX」「風に舞いあがるビニールシート」の短編6本収録。昨年の別冊文藝春秋3月号から、奇数月号ごとに、順に発表された作品。 はじめの3つの作品は、☆3つくらいで、そこそこだったのだが、4作目の「鐘の音」でうなってしまった。こういうどんでん返しは、ミステリー好きにはたまらない。仏像修復師がとあるお寺の不空羂索観音の修復にかかわる話で、仏像ファンでもある私にとっても大変興味深かった。ひとひねり、ふたひねりあるラストは、感動的であった。☆5つ。 「ジェネレーションX」も、世代の違うサラリーマン同士の葛藤から和解まで、さりげなく書いているようで、やはり最後は軽妙なひねりをきかせており、うまく仕込んでいるなぁと感嘆。☆4つ。 最後の直木賞受賞の表題作。男女の切ないラブストーリーとしてもよくできていると思ったが、主人公の相方のエドの心の孤独に哀しみを感じた。ラストのカタルシスに至る展開まで、うまく読者をストーリーに乗せてくれる絶妙さは、すばらしい。結末は想定どおりだったが、それを差し引いても、感動のほうが上回った。☆5つ。 今のところ、今年、読んだ本の中でのベスト。

2006年11月06日

コメント(4)

-

江戸の見世物 川添 裕 岩波新書

科学博物館で化け物の文化誌展を見て、公園でのヘブン・アーチストのパフォーマンスを眺めたばかりなので、とても興味深く感じた。堅苦しい学術書ではなく、読み物としても楽しめた。まずは、江戸文政期の御隠居さんの両国回向院界隈での見世物見物から始まる。江戸の庶民の娯楽は何といっても寺社詣でのかたわらの見世物見物だ。庶民の見世物へのほとばしる情熱が感じられる。この本で紹介されている見世物は、ミイラとか親の因果が・・・といったおどろおどろしいものではなく、籠(かご)細工をはじめとした細工もの、珍しい動物の見世物、軽業、生人形などである。竹で編んだ籠で巨大な人形や動物・妖怪などを作って、口上とともに披露する。そんな籠細工だけでなく、貝、銭、瀬戸物、米藁など、いろいろな材料で作った作品が受けたそうだ。次は、ヒクイドリやラクダなどの動物。一目見ると、子どもの疱瘡よけになると信じられていたそうだ。力の強いものは、魔を追い払うという考えからだろう。ラクダは夫婦和合の象徴でもあったそうだ。また、明治維新の年にニューヨークで客死した軽業師早竹虎吉。彼がすごいのは、軽業を中心とした総合芸術を編み出したこと。異国での死が惜しまれる。そして、江戸の蝋人形とも言える松本喜三郎の生人形。今年の初め、東博で見た安本亀八のリアルな人形を思い出す。そういえば、この時の展示のタイトルも江戸の見世物だった。見世物もやはり、ひとつの「江戸の誘惑」。

2006年11月05日

コメント(2)

-

唐招提寺金堂の千手観音像

2000年に始まった金堂修理事業。その節目となる金堂の上棟式が11月2日に行われ、現在一般公開されています。(5日まで)それを記念してか、ケーブルテレビのヒストリーチャンネルで連日、唐招提寺の特集番組が放送されています。昨日の番組は、金堂から釈迦如来・ 盧舎那仏・千手観音が搬出され、解体修理されたときのドキュメンタリーでした。あの巨大な像を運び出す時。まずそれぞれ、基壇から抜いて、滑車で斜めに倒しながら真横にして搬出します。ミイラみたいに包帯でぐるぐる巻きにされた仏像を木枠で覆って、斜めにするので、天井までの高さがぎりぎりで、大変な苦労だったようです。また、千手観音の解体作業の様子も興味深いものでした。953本もある手(47本は行方不明だそうです。)、一本一本、どこにどのようにはえているのか、写真をとって記録し、外していくのです。単にくぎで打ってあるだけでなく、楔とか、隠されたつなぎ目があったりして、パズルのようです。昔から、ちょくちょく手が抜け落ちたそうで、その都度、適当にくっつけていたせいか、大正時代の解体修理以前の写真を見るとバランスがとれていない本当にデコボコした不ぞろいの手のままでした。今回、その手の配置の概観を調べるために修復所に手を並べました。これを並べるだけでも一ヶ月かかったそうです。昨年、東博の唐招提寺展で盧舎那仏に、今年の奈良博では薬師如来に出会いました。この千手観音に再会できるのはいつになるのでしょうか。

2006年11月04日

コメント(0)

-

まほろ駅前多田便利軒 三浦しをん

便利屋という職業、以前からあったのかもしれないが、最近、看板をあちこちで見るようになった。掃除とかリフォームを主に行うようだが、この小説の主人公多田啓介のように、もう少し幅広い仕事も行うのかもしれない。そんな彼が、高校時代の同級生、行天春彦と出会ったことによって、起こった一年間の事件と二人の友情を描く連作短編集。ミステリーでも、ハードボイルドでもなく、エンタテインメント系の小説なんだろうな。この中年の主人公の男ふたりが、それぞれ屈折していて、なかなか感情移入できなかったのだが、読み進めて、ふたりの関係とそれぞれの過去が明らかになってくるに従い、ようやく興味が沸いてきた。結局、家族、親子の有り様を描いた作品だったのだと気づく。幸せとか愛情についての含蓄あるフレーズもそこここに散りばめられていたのだが、メモってなかったので思い出せない。直木賞を取ってなかったら出会わなかった作家だろう。

2006年11月02日

コメント(4)

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ

- 今日もよろしくお願いします。

- (2023-08-09 06:50:06)

-

-

-

- アニメ・特撮・ゲーム

- まどドラ ホーリーマミゲット

- (2025-11-24 09:57:24)

-

-

-

- 何か手作りしてますか?

- カードケースを試作 その5

- (2025-11-25 20:13:00)

-