2009年10月の記事

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

あぶくま洞

あぶくま洞の光景。大自然のアート。赤いカエデも見ごろだった。

2009年10月25日

コメント(2)

-

古代カルタゴとローマ展 大丸ミュージアム

世界史には疎い。カルタゴを今の今まで、カタルゴだとばかり思っていた。ハンニバルは、レクター博士か、ジャズトランペッターの名前だとばかり思っていた。ポエニ戦争の話を読んで、はじめて、このレコードジャケットのゾウの意味がわかった。ちなみに、チュニジアと聞くと、「チュニジアの夜」のフレーズが頭に響く。さて、ローマの彫刻の展示は、西美の展覧会で十分、楽しんだばかりなので、こちらのものは二番煎じかなと思ったら、けっこう見応えのある展示だった。特に先ほどのハンニバルの時代の鎧には、驚いた。これが、紀元前3世紀のものとは、にわかに信じられない美しさ。この鎧を見ただけでも満足。後半、多くのモザイク画が登場する。西美のバーチャル映像で眺めたばかりであったので、本物の素晴らしさを満喫。絵画とは違って、素人っぽく感じる所が楽しい。蛇の髪の毛を持つメドゥーサなど、恐ろしいというよりも微笑ましく感じた。

2009年10月23日

コメント(4)

-

うみのいろ うみのかたち ブリヂストン美術館

常設展の作品の配置をちょこっと動かして、海をテーマにした作品を集めた展覧会。この美術館はこういう手法がうまい。おまけに気持ちの良い冊子をつけてくれるし、ぐるっとパスで無料で入ったのに申し訳ない限り。まぁ、自分が美術館というところに、はじめて来たのがここだった。もう35年も昔の話。その時、あまりの美しさに感動した「黄昏、ヴェネツィア」が、今も変わらずに展示されているのが嬉しい。今回は、古賀春江が3点、展示されていた。この画家が描く海の絵も多いが、近代美術館の「海」でもあれば、よりテーマに沿ったものだったのになぁと思いながら眺めた。古賀春江が男だったと知ったのは、いつだったろうか。大学生のころ、知ったかぶりをして、仲間にこの画家は女だと説明した記憶がある。「海水浴の女」は、キュビズム風に描かれた女性たち。丸い手足はキリコのマネキン人形のようでもある。日本の匂いも感じるが、外国のようでもある。「涯しなき逃避」は、得意の抽象画。「感傷の静脈」もなにやら不思議な抽象画。また、どこかで古賀春江展を開催してもらいたいものである。

2009年10月17日

コメント(8)

-

異界の風景 東京芸術大学大学美術館

「異界」とか「ワンダーランド」という言葉には弱くて、この言葉を聞くともう矢も楯もたまらなくなる。先日も、「絵画は、異世界への開口、あるいは向こう側との界面」という言葉を聞いてなるほどと感心したばかり。藝大のこの展覧会も、そのタイトルを聞いた時から、気になってしかたなかった。門の前に何やら、大きな信号が。これも、中村政人という藝大の先生のメタユニットという作品。この展覧会は、藝大の油画科の先生方の作品とと藝大コレクションの幕末以降の風景画作品とのコラボレーションで構成されている。チラシを見ると「異界」を創造行為が発生する場をさす概念と定義し表現が生まれる媒介となる「風景」を提起する試み・・・と何やら小難しいことが書かれているが、ただ会場を歩くだけで、藝大コレクションの作品と現代アートに触れることができて楽しい。江戸時代以降、日本人が、遠近法や油彩という西洋絵画の未知の文化と出会い、風景を「異界」として表現し始めた頃の作品は、特に興味をひかれる。高橋由一、浅井忠、原田直次郎、黒田清輝、藤島武二、佐伯祐三、和田英作、青木繁・・・近代画家たちの絵を見るだけでもよし。広重、北斎、春信、司馬江漢、浦上玉堂ら江戸時代の画家たちの作品も展示されている。若杉五十八という幕末の画家の油彩画「鷹匠図」は、西洋の城壁の前で鷹を操る洋服姿の男。ミステリアスな雰囲気が漂う。藝大の教授陣では、絹谷幸二しか知らなかったが、坂田哲也、斎藤芽生という先生方の絵に惹きつけられた。日常の裏に潜んでいる「異界」を描いた不思議な絵。追いかけていきたい。

2009年10月12日

コメント(0)

-

常設展 東京国立博物館

東博の常設展も、平成館に負けず劣らず気合が入ったものになっている。こちらには、岩佐又兵衛の「本性房怪力図」。奈良の般若寺の本性房というお坊さんが怪力を発揮し、大きな石を投げるところ。ここでも、人々の表情が愉快。浮世絵というよりマンガの走りだ。同じく、又兵衛の「故事人物図屏風」という素敵な屏風絵。ただしこちらは、「伝」又兵衛。豊頬長頤の顔は又兵衛の味わいだが。テーマは、蟻通か桐壺か住吉詣か諸説があるという。浮世絵コーナーも素晴らしい。肉筆の「美人図押絵貼屏風」は、懐月堂一派の作品だろう。東博の正門前の萩は終わってしまったが、こちらは春信の「萩」。東博の春信の作品の中でも、美しい色合いが残る優れた作品。「夜の萩」は黒い闇夜がしまっていないのが残念。歌麿の「當時全盛美人揃・瀧川」も美しい。こっそりと恋文を見る美人。もう一枚「若松屋内若鶴」は、シミが浮き出ているのがのが惜しい。肉筆浮世絵で、面白い作品があった。葛飾北雲の「雨乞い小町図」。横なぐりの強い雨。二人の表情がおもしろい。

2009年10月11日

コメント(2)

-

皇室の名宝展 東京国立博物館

月曜日のブロガープレビューに引き続いて、2回目の名宝展に出かけた。目的は、岩佐又兵衛の小栗判官絵巻と伊藤若冲の動植綵絵を双眼鏡でじっくり味わうこと。出だしが遅くなってしまい、東博に着いたのが9時半を少し過ぎたころ。平成館の前には長蛇の列。早くも入場制限かと思ったが、これは、受付とエスカレーターのところで、流れが遮断されるためにおこる現象。真っ先に第1会場の出口から、小栗判官絵巻の展示ケースに向かう。幸いここには、まだ人が集まっていない。おかげさまで双眼鏡で細部までじっくりと眺めることができた。小栗判官と照手姫のラブストーリー。妻の照手姫の親に毒殺され、冥界に落ちた小栗判官は、閻魔大王の計らいで、餓鬼阿弥というミイラのような姿で娑婆に戻る。一方、照手姫も人買いに売られてしまう。餓鬼阿弥を乗せた車は、次々と多くの人々の手によって東海道を下り、熊野まで運ばれる。この車を引くと功徳があるのだ。偶然、目前に現れた餓鬼阿弥の車を、照手姫は亡き夫とは思わずに五日の間、引いていく。このようにして、熊野まで無事にたどり着いた餓鬼阿弥は、熊野の温泉につかって、小栗として復活し、照手姫と再び結ばれるのであった。第一巻の小栗誕生のシーン。御殿の描写の細密さにほれぼれとしてしまう。あの小さな絵巻に描かれた人々の着物の模様のひとつひとつ、御馳走のひとつひとつ、木々の葉の一枚一枚、建物の扉の升目、屏風に描かれた絵など、どこもしっかりと描き込んでいるのが、双眼鏡でのぞくとよく分かる。第十一巻のユーモラスな閻魔大王には愛着を覚えるし、第十三巻の白拍子に扮した照手姫が、ミイラの餓鬼阿弥の車を押す場面は、人々の躍動感にあふれた動作がドラマチックである。人々の顔の表情も実に生き生きしている。このスペースはただでさえ狭いところをこの絵巻で区切ってしまっているので、1時間後には大混雑となっていた。抱一の花鳥十二カ月図を眺める余裕がなくなってしまった。若冲の動植綵絵のコーナーも既に列が何重にもできていた。係員が最前列の方は止まらずに移動しながら眺めてくれと何度も繰り返す。列の後ろから、双眼鏡でじっくりと観察する。さすがに旭日鳳凰図と動植綵絵30幅を双眼鏡で眺めた後は、目まいがして、しばらく中央のソファーに座り込んでしまった。ここにソファーがあるのは本当にありがたい。動植綵絵はその時の気分で、見るたびに印象が変わっていくのだが、今回のマイベストは「雪中鴛鴦図」としたい。雪に凍える木の枝が突き刺さる様な寒さを感じさせる。さらに胡粉が盛り上がった雪が、追い打ちをかける。そこに凛とした鴛鴦が立つ美しさ。白い雪と赤い花のアクセントも清々しい。第2会場の方は、ゆとりがある。大きな屏風や、360度まわって見ることができる工芸品の展示が多いせいだろう。ここは軽く流して、常設展へ向かおう出口に向かったところで、あおひーさんと出会った。連日の東博通いとのこと。

2009年10月10日

コメント(6)

-

新・根津美術館 国宝那智瀧図と自然の造形

根津美術館が全面改築オープンする。(10/7)昨日、東博のあと内覧会のハシゴをした。表参道から歩くと、竹を配した和風建築の屋根が見えてくる。外見からは、さほど大きく感じられない。以前の建物同様、平屋建てかと思ったら、実は地上2階、地下1階の大きな造りとなっている。さて、内部は広く明るいオープンスペースを中心に、1階と2階に暗い展示室を配している。そのため、各展示室に入ると、異界を覗くような感覚である。やはりサントリー美術館の雰囲気に似ている。特に2階の青銅器展示室は面白い雰囲気。中心のガラスケースの中と周囲に展示された青銅器。表面の饕餮(とうてつ)文の獣面が吠えているような錯覚に陥る。1階の右奥にあった展示室の中の仏像。定慶作の帝釈天はほりの深い端正な顔立ちが素敵である。地蔵菩薩は、頭頂部が膨らんでおり、霊力がありそうな超人的な顔をしている。この展示室も小さなスペースながら圧巻であった。国宝・那智の瀧図。鎌倉時代の写実画ということだが、残念ながら暗い色調はどうも印象に残らず。思い出すのは、実際の那智の滝の鮮烈さだ。先ほど眺めた、東博の小栗判官絵巻。餓鬼阿弥が生き返ったのも熊野の温泉だし、今日は少々、熊野詣に縁がある日だ。吉野龍田図。艶やかであり、絢爛豪華な屏風。隙間なく屏風いっぱいに描かれている右隻の桜に、左隻の紅葉。熱く盛り上がった薄紅色の桜と真っ赤な紅葉が幻想的でもある。狩野宗信の「桜下麝香猫図」。猫たちの表情がなんともいえない面白さ。虎と同じようにジャコウネコも想像で描いたのかしら。庭園には素敵なカフェが建っていた。紅葉が始まったら、散策に来ようと思う。

2009年10月06日

コメント(4)

-

皇室の名宝 ブロガープレビュー 東京国立博物館

10月6日(火)から始まる、「皇室の名宝展」のブロガープレヴューにお邪魔した。何といっても今年一番の期待の展示会。朝から胸が高鳴る。第1章 近代絵画の名品伊藤若冲の「動植綵絵」全30幅を一室で見ることができることが、何といってすばらしい。思えば、三年前に半年に渡って、三の丸尚蔵館に通ったのが、はじめての動植綵絵との出会いだった。一昨年、京都の相国寺承天閣美術館で揃って展示されると聞いた時には、都合がつかず出かけられなかったので、今回はとてもうれしい機会である。やはり、30幅揃うと圧巻であった。平成館で展示されると小さく感じるのかと思ったが、まったくそんな感じもしない。もう図版などで、何回も見ているのに、やはり実物を見るとこんなにも色鮮やかだったのかと改めて若冲の執念に驚嘆する。同行したブロガーの方に聞くと、展示の様子も相国寺よりも明るくてよかったとのこと。唐獅子図屏風(右隻)/狩野永徳/安土桃山時代(16世紀)/三の丸尚蔵館狩野永徳の「唐獅子図屏風」は、初見。こちらも京博の展覧会に行けなかったので、いつか見るチャンスを待っていた屏風。今回は、狩野常信のちょっと脱力系の獅子の屏風とセットで並んでいて楽しみが増加している。岩佐又兵衛の「小栗判官絵巻」があった。これには大感激。これまで、「山中常盤物語」「堀江物語」「浄瑠璃物語」と又兵衛の絵巻を見ていて、ぜひとも見たいと思っていたものである。小栗判官照手姫の説話は、大好きな話だ。近藤ようこもマンガ化している。今回は、小栗の誕生場面。地獄の閻魔大王が小栗をこの世に戻す場面。餓鬼阿弥姿の小栗と照手姫が瀬田唐橋を渡る場面。いづれもすばらしい。地獄ファンの私としては、マンガチックな閻魔大王に惹かれる。そして、小栗誕生場面の精緻な筆致は感動的である。照手姫が餓鬼阿弥の車を押し、熊野詣でをする場面は、この物語のいちばんの語りどころである。第2章 近代の宮殿装飾と帝室技芸員こちらのコーナーも名品ばかりが次々と登場する。並河靖之の「七宝四季花鳥図花瓶」の鮮やかな緑の若葉に心打たれた。鏑木清方の「讃春」の屏風。右隻の上流階級の女学生の姿も時代のロマンチックな雰囲気を醸し出していていい。そして、清方は、左隻には、隅田川の水上生活者の母子というまったく対照的な最下層の人を描いている。船に桜が一枝、飾られて春を喜んでいる姿に、泣かされる。「皇室の名宝」 ブロガープレビュー事務局の皆さま、素晴らしい機会をありがとうございました。

2009年10月05日

コメント(10)

-

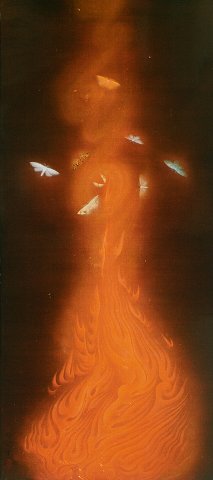

速水御舟ー日本画への挑戦ー 山種美術館

恵比寿駅から駒沢通りを六本木方向に10分歩くと新しい山種美術館にたどりつく。途中、螺旋階段の歩道橋で一瞬、方向感覚が麻痺したり、巨大なダビデ像にぎょっとしたり、行きははじめての土地なので、ずいぶんと時間がかかったように思えた。これからは、何度となく通うようになるのだろう。今度の美術館は自社ビルなのだろう。一階のエントランスには加山又造の鶴の陶板壁画。美術館は、この壁画の下の階段を降りた地階にあった。確かに九段にあった頃よりも広いが逆に地下にある閉塞感も覚えてしまう。さて、速水御舟展。何度も旧美術館で眺めたことがあるものが大部分。それでもこの美術館の御舟コレクションはすごいと改めて感じる。代表作品のほとんどを所有しているのだから。さて、最初にである御舟19歳の作品「錦木」。一見、大観の作品かとも思う。若い御舟は大観の影響を受けていたことがよく分かる。男の着物の胡粉の白さが目に滲みる。世阿弥の能を題材にしたということで、調べてみるとこれは男の幽霊なのだそうだ。作風もどんどん変わっていって、今村紫江の影響を受け群青中毒にかかったころの「山科秋」を見る。目に鮮やかな青が素敵。このあたりの御舟も好きである。大観が激怒した「京の舞妓」のような写実の極みの頃の作品はないが、のちの「炎舞」に辿り着く。この絵も何度も見ているが、今回は、この紅蓮の炎にすべての煩悩を焼き尽くしてほしいという「祈り」を込めながらじっと眺める。「翠苔緑芝」では、琳派に。「名樹散椿」ではキュビズムに。画風を大きく変えながら、感動的な名作を発表していく御舟。「名樹散椿」と同年に描かれた「紅梅・白梅」の掛け軸がいい。梅の直線的な枝の凛とした雰囲気が、潔さを感じさせる。正しい道を歩む者のみに美(花)が咲く。そんな思いを抱いた。

2009年10月03日

コメント(4)

-

古代ローマ帝国の遺産展 国立西洋美術館

特別出展の「アレッツォのミネルウァ」戦いの女神アテナをあらわした青銅像である。長らくの修復の跡がはっきりと残っているのが、かえって興味深い。右肩から覗くと頭が太い柱でしっかりと支えられている。欠落した衣装も新しい素材できれいに補修されている。以前、東博の表慶館で展示された海の中で発見された「踊るサテュロス」を見た時も、海の中に2000年も埋もれていたこの像の運命に思いを馳せると同時に、美しさに圧倒された。このミネルウァもどんな運命をたどったのだろうか。同様に、ソンマ・ヴェスヴィアーナで東大の発掘調査で発見された「豹を抱くディオニュソス」も興味深い。泥の中から現われた写真は感動的である。ポンペイの悲劇の様子は、以前、江戸東京博物館のポンペイ展やBunkamuraのポンペイの輝き展で見た記憶がある。壁画も見た記憶もある。今回は、裕福な市民の楽園の壁画が再現されている。バーチャルリアリティならではの映像も楽しめえた。

2009年10月02日

コメント(2)

-

聖地 チベット展 上野の森美術館

上野の森美術館が異空間と化した驚異の展覧会。現代アートも顔負け。黄金の異形の仏たちが、次から次へと登場し、度肝を抜かれる。チベットの仏の魅力は、その生々しさにあると思う。日本の仏たちのほとんどが、中性的であるのに対し、チベットの仏たちは、性別がはっきりとしているのだ。また憤怒と歓喜の表情を浮かべて抱き合うエロチックな仏には、ただただ言葉を失うのみ。日本にも憤怒の顔をした明王や、蔵王権現等の像があり、その恐ろしい表情に射すくめられるが、やや古色蒼然とした感がある。美しい彩色が残るこの展覧会のチベットの仏たちは、てらてらと輝き、まるで生きているかのようだ。比較的、小ぶりな千手千眼観音があった。日本にも唐招提寺、葛井寺、寿宝寺など、実際に千本の手をもつ千手観音があるが、このチベットの千手観音のように、間近で見ることはできない。じっくりと360度回り、その精緻で美しい手の配列を眺めることができる。それぞれの手のひらの一眼も確認できる。東博での阿修羅像を眺めた時と同様の興奮を覚えた。高僧の頭蓋骨を利用した聖杯。実際に利用すると思うと退いてしまう。信長が浅井長政の頭蓋骨を杯にしたエピソードを思い起こした。チベットでは、髑髏がパワーの源と考えられていて、この展覧会でもあちこちで髑髏を目にした。アナザー・ワールドを堪能しに、また出かけようと思う。

2009年10月01日

コメント(3)

全11件 (11件中 1-11件目)

1