2009年02月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

チャロー! インディア 森美術館

インドは、いつかは出かけてみたいと思っている国である。藤原新也のあの「ニンゲンは犬に食われるほど自由だ。」の写真で、強烈なショックを受けて以来、インドは特別な国になった。山際素男の「不可触民 もうひとつのインド」も忘れられない本である。アートでいえば、原色のインド細密画やヒンズー教の神々の絵なんかもけっこう楽しく眺めている。さて、そんな期待を持ちながら、森美に出かけた。最初のゾウが寝ころんでいるオブジェのところからワクワクしてきた。向こうには、まさに上に書いたインドといった感じの絵が描かれた大きなゲートがある。これは楽しいなぁと思いながら、ゲートをくぐる。空き缶やごみで作られた街並みのオブジェやら歩いていると自分の影にゴミが張り付いてくる映像。そして・・・そうだ、この展覧会。現代アートの展覧会だということを忘れていた。視覚的に楽しむというより、どうしても理屈が先に立つ。理屈を知らなければ、あまり楽しくない。という感じで、後半はどっと疲れてきた。無料のオーディオガイドがあって、少しは救われたが私にとっては期待外れの展覧会であった。

2009年02月25日

コメント(6)

-

歌麿 抵抗の美人画 近藤史人

スポルディングコレクションの歌麿作品の発見から、歌麿の半生を想像して書いた本。まるで歴史小説を読むかのように楽しめた。寛政の改革を推し進めた松平定信の視点、浮世絵の版元の蔦屋重三郎の視点など、歌麿一辺倒ではなく、さまざまな側面から、歌麿の素顔に迫っていく。歌麿と定信の行った改革との軋轢・確執。実際には、定信は一介の絵師である歌麿の存在など鼻にもかけていなかったであろうし、現実に二人が出会ったことは無かっただろう。読みながら、そんな二人が、もし出会っていたらどうであっただろうと考えていたのだが、その思いが伝わったかのように、本書でもこの二人の出会いを夢想し描いているところなど、まさに意を得たりという感じであった。そのほか、歌麿の絵に見られる紫色の秘密。また、プライド高い歌麿の生き様や、大田南畝、十返舎一九との関わりなど、飽きることがない。歌麿は、当局の取り締まりにあい、手鎖50日の刑に処せられたのち、孤独のうちに死んだというのが通説だが、本書ではそれに対して、新たな見解を述べており、興味深かった。現在のお笑い芸人のような浮き沈みの激しい文字通りの「浮世絵」の世界。そんな世界に生きた歌麿という魅力的な人間像に迫った力作である。

2009年02月24日

コメント(2)

-

追憶の羅馬展 後期 大倉集古館

横山大観の「瀟湘八景」の後期展示。「江天暮雪」のきりっとした雪山の表情の峻厳さに身が引き締まった。「平沙落雁」の雁の群れは何ともかわいらしい。振り返ると不動明王の絵がある。黒地に金泥で描かれているので、てっきり川端龍子かと思ったら、実は観山の「不動尊」だった。御舟の「鯉魚」。細密な絵を描く御舟らしくない水墨画だと思った。二階に上がると、三木翠山の「鏡」が目を引く。しっとりとした美人画。浮世絵の趣を残すというような趣旨の解説があったが、なるほどそのとおりだと思った。橋本関雪の「暖日」は、柔らかい水彩画のようなタッチで描いた白ネコの絵。だいだい色の百合の花も美しい。そういえば、先日の美の巨人たちは、伊東深水の「鏡」であったが、こちらには「小雨」が出展されている。深水の絵は、輪郭線がかちっとしていて、どうもお堅い印象があるのだが、この作品は非常に柔らかい優しい絵となっている。そして、2階奥には鏑木清方の「七夕」の屏風がどんと左右両方、どんと展示されている。この絵も何回か見ているが、私が一番好きなのは、なぜか女性よりも五色の糸車なのである。

2009年02月23日

コメント(4)

-

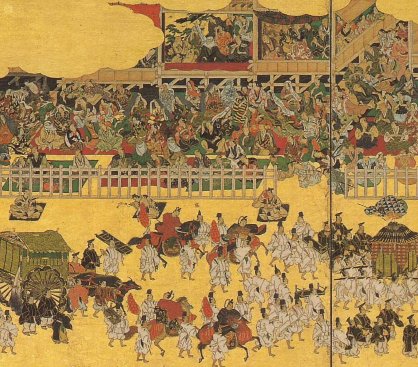

近代の屏風絵 煌きの空間 泉屋博古館分館

大部分の屏風が前期と入れ替わっていた。テーマは近代の屏風絵なのだが、いちばん印象に残ったのは、特別出品の「二条城行幸図屏風」であった。天皇が二条城へ行幸する長い行列。それを見物しようとする人々。警固の武士。一人あたり3~5センチ程度に描かれた無数の人々。それらのどの人々も生き生きと描かれているのに感心した。着物の細かい柄までひとりひとりしっかりと丁寧に描かれているのには驚愕した。人々の表情がよい。退屈そうにしている警固の武士もいる。うたた寝しているのもいる。見物人の中には、まげをつかみあって喧嘩している武士もいる。全体的に見ても、行列の様子が屏風の上部と下部の二つにきれいに分かれて描かれているので、よくある洛中洛外図屏風に比べてもすっきりとした配列となり、見やすいのである。とらさんのブログによると、下段は内裏に後水尾天皇を迎えに参内する徳川秀忠・家光らの一行、上段は二条城に向けて進む天皇の一行なのだそうだ。金地に色絵具をふんだんに使った豪華絢爛な屏風に初っ端から圧倒された。さて、近代の画家の屏風絵。木島桜谷の「柳桜図」。まるで本物の桜の花びらをそのまま貼り付けたように絵具が盛り上がっている。鮮やかな発色の柳の葉の細かい緑の葉のリズム感が心地よい。(チラシの下の作品。)「菊花図」も肉厚の大きな白菊の影に、たまに見られる赤い小菊がアクセントとなって、とてもいい感じであった。

2009年02月22日

コメント(4)

-

カラー版 浮世絵 大久保純一 岩波新書

新書版であるにもかかわらず、カラー写真満載の浮世絵の入門書としては、実によくできた本である。内容については、すでにこちらで、詳しく紹介されていので、参照されたい。特に興味深く読んだのは、浮世絵の購買層と値段について書かれた部分と、各種の摺りの技法の紹介の部分。浮世絵は江戸の庶民から武家まで、幅広く買われており、地方の人の江戸土産でもあったということ。現在の値段に換算して数百円くらいのものであったこと。また、同じ芳年の絵を引き合いにして、正面摺の技法を紹介しているところなど、まことに、わかりやすい、つぼを得た解説となっている。著者は、浮世絵は美術館で見るものでなく、実際に自分の手で取って鑑賞することが必要だと述べている。そうすれば、江戸時代の人々と同じように浮世絵を眺めることができ、摺りの各種技法も楽しめるのだろうが、そのような見方はしたことがないし、実際にはなかなか難しいだろう。まだまだ1万円以下で買える浮世絵もあるとのことだが、そこまで、コレクションしようとは思わないし、そんな値段では、著名絵師の作品を買うことは到底できない。

2009年02月19日

コメント(2)

-

東博常設展 東京国立博物館

博物館庭園入口にある紅梅白梅が満開であったが、今回の常設展も梅にちなんだ作品が多く出展されている。浮世絵コーナーで一作品。春信の「新後撰・俊成」。暗闇に白く咲く梅の花。振り返る女の何ときゃしゃな身体つきなことか。国芳の「たいこもち」。とらさんのブログを読んでいなかったら、私も素通りしていたかもしれない。肉筆画では、酔夢亭蕉鹿という絵師の「雪戯美人図」がよい。調べるとニューオータニ美術館でこの人の「蛍狩り美人図」を見ているのだが、名前はすっかり忘れていた。特に背景の紅梅の表現が面白い。浮世絵コーナーではないが、若冲にかかると紅梅はこう描かれる。佐竹義躬の「紅梅椿図」。洋画風の紅梅のリアルな表現に見とれる。

2009年02月16日

コメント(6)

-

妙心寺展 後期 東京国立博物館

後期の目玉は、山水画の始祖如拙の「瓢鮎図」。朝の開館と同時に一目散にこの絵を目指す。おかげで、この有名な国宝をしばらくの間独り占めできた。「ナマズを瓢箪で捕まえるためにはどうすればよいか」という禅の公案を描いた絵。受験勉強をしている時代に、とにかく如拙=瓢鮎図と丸暗記していた。30数年振りに、実物に出会い、感激した。教科書の小さい写真でしか見たことがなく、実際に近づいて男の表情までよく眺めることができた。笑ってしまうようなおかしな顔をした男。よく見ると五本の指がすべてそろって、ヒョウタンを上から押さえつけている。横の解説にもあるとおり、宙に浮かんでいるヒョウタンを上から押えているようだ。見れば見るほどミステリアス。訳の分かったような、分からないような禅問答に相応しい絵なのであろう。ナマズ、瓢箪、竹の枝と相似形になっており、絵の構図としても面白い。このあとは、後期出展の豊臣秀頼の絵などを眺めながら、「近世障屏画の輝き」のコーナーへと向かう。海北友松の花卉図屏風はよい。ボタンの花が実におおらかに咲いている。どこかで見たことがあるなぁと思っていたら、チラシの下部に印刷されていた絵であった。狩野山雪の「老梅図襖」をもう一度じっくりと眺める。今回は、白梅の古木の文様が、山から流れて大海にそそぐ川の流れに見えた。大徳寺大仙院方丈の枯山水庭園を思い出した。

2009年02月15日

コメント(12)

-

食べる西洋美術史 宮下規久朗

「食」の観点から描かれた西洋美術の絵画、(一部日本美術)について述べられた本。食事の光景、宴会、食堂、レストラン、肉・野菜・果物・缶詰などの食材、はたまた人肉食・・・などあらゆる「食」に関する美術作品について語られている。アダムとイブが楽園で禁断の木の実を「食べた」ことから、キリストの象徴である聖体のパンを食べるというキリスト教の影響で、西洋では、古来、食べることを主題とした絵画が繰り返し描かれていたとのこと。日本にこのような「食」を真正面から描いた絵画はあまり発展しなかったというのだが、それは考えてみると不思議なことである。食事というのは、人間にとっていちばん根源の部分であるが、単に自らを生かすだけではなく、逆に「死」を考える意味がある。さらに神や仏とつながる意味もある。葬式のときの食事。神や仏へのお供え物。直会(なおらい)の習慣。本書で取り上げてられている死後の婚礼を描いたムカサリ絵馬の話。私も天童の若松寺観音堂で、壁面いっぱいに飾られたこのムカサリ絵馬を見た時には、強い衝撃を受けた。子どもに先立たれた親が、あの世で幸せに結婚してもらいたいという願いを込めて奉納した絵馬である。一枚一枚を見るのが本当に悲しく切なかった。著者は、「真の美術とは、美的鑑賞の対象などではなく、このようなイメージを持った力であると私は思っている。」と述べているが、まさにこのことはあの観音堂に立つと実感できる。同じようなことを筆者はプロローグでも述べている。「すぐれた美術作品は・・・・ときに悲しみに沈んだ者を救いあげ、浄化する力をも発揮するのである。そんなとき、美術はもはや趣味的な鑑賞の対象などではなく、宗教そのものに化しているといってよい。」いつかこういう作品と出会いたいと思って、私も日夜、美術を追いかけているのだ。

2009年02月13日

コメント(8)

-

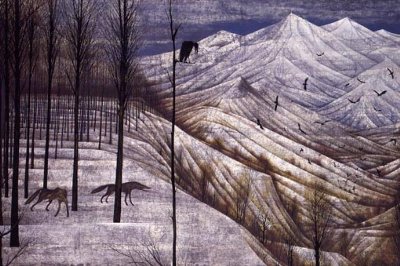

加山又造展 国立新美術館

今日(2月11日)から、先日、美の巨人たちで紹介された「冬」が出展されるので、2度目の加山又造展に出かけた。とにかく、この展覧会にぞっこんである。特に初期の動物シリーズがよい。前回、盲目のカラスをクローズアップした方の「冬」の孤高の姿に感動したのだが、このブリューゲルの「雪中の狩人」に影響を受けた「冬」もすばらしい。「雪中の狩人」と並べると、確かに構図は瓜二つである。画面が近景と遠景にきれいに二分されている。同じ雪景色を描いている。木の上のカラスもいるし、猟犬がオオカミに、氷遊びをする人々は谷底を舞うカラスに置き換えられている。しかし、ブリューゲルの絵が人々の営みを描いていて、温かみを感じるのに対し、加山又造の絵は人の姿が見られない。餓えた狼と盲目のカラス。寂寥感に包まれた「冬」である。無数の鋭い枝は実に痛々しい。この加山の「冬」は、刃の様に見る者の心を鋭くえぐるのである。

2009年02月12日

コメント(7)

-

国宝 三井寺展 サントリー美術館

今回の展覧会の目玉は、何と言ってもやはり仏像。そして仏画。サントリー美術館の暗い照明も今回の仏像展示にはぴったりとくる。いくつかの秘仏のうち、やはりチラシにもなっている鎌倉時代の不動明王像は、迫力にあふれる。さすが鎌倉彫刻のリアルさ。背中に回ると背筋も大きく発達している。ただ、きれいに整いすぎている感も強い。それに比べると、白不動と呼ばれる京都・神童寺の不動明王像のほうが、ずんぐりむっくりでユニーク。そういえば、2年前にこの寺の収蔵庫で出会っていたことを思い出す。そして、何と言っても国宝「新羅明神坐像」はスゴイ。白い顔に血走った目。赤い唇にあごひげという異形の神像。一度見たら、忘れられない。悪夢に出てきそうである。妖しの世界に引きづりこまれそう。モチモチとした小振りの十一面観音像。ずんぐりむっくりとした足の衣紋線が絶妙な表現。後頭部の暴悪大笑面は削り取られていた。大振りな千手観音立像。こちらは一木作りとのこと。左右の手は、あとから付けられたのではないかと思うのだが、どうなのだろうか。もうひとつの見どころは、如意輪観音像。宝冠のゴージャスさに驚く。如意輪観音というと艶めかしさを感じるような印象なのだが、こちらは全くそんな感じはない。そのほか、仏画にも素晴らしいものが多い。特に大阪・叡福寺の「尊勝曼荼羅図」(2/16まで)。の不動と降三世明王。これもめらめらと赤い炎に包みこまれている。中尊の大日如来までかすかに周辺が燃えてきている。三室戸寺の大威徳明王の軍勢もすごい。牛の背に立つ6本足の明王と童子たち。これも2/16まで。日本の秘仏(平凡社)の本で紹介されていた三井寺の訶梨帝母像(鬼子母神像)は大阪会場のみとあってガッカリ。後期出展の国宝の黄不動の掛け軸は、高校の頃から、その名前だけは知っていた。もう一度出かけなくてはならない。

2009年02月11日

コメント(8)

-

帝展期の東京画壇 講談社野間記念館

松岡映丘つながりで、こちらにも出かけた。展示リストをもらったら、ものすごい出展数で、この狭い美術館に収まるのかと思ったのだが、実は様々な画家による「十二ヶ月図」という色紙が多いのであった。カレンダーの原画なのかと思った。この色紙群もけっこう見応えあり。鏑木清方、伊東深水の美人画など、実によい。家に飾って毎月架け替えたい。松岡映丘の金地の色紙は実にゴージャスだ。やはり、一押しはチラシになっている山川秀峰の「蛍」。このすっきり感が何とも言えずいい味わい。日本髪の美人画であるが、昭和初期のモダンな雰囲気が感じられる。

2009年02月10日

コメント(5)

-

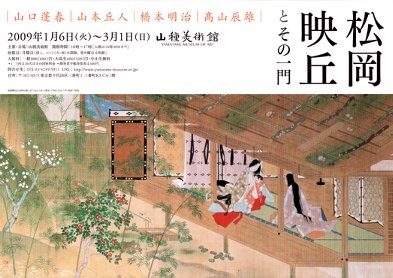

松岡映丘とその一門 山種美術館

民俗学者柳田國男の弟である松岡映丘。昭和13年に亡くなっているので、一昨年に亡くなった高山辰雄の師匠だということを知って驚いた。高山辰雄が長生きしたのだ。さて、松岡映丘というと古典に取材した歴史画を描く画家としか、頭になかったので、伊勢物語などは、なるほどと納得して見ていた。「春光春衣」の雅な世界を見ながら、視線を転じると奥に「千草の丘」という作品があった。これが、非常にすばらしい。歴史画の画家だとばかり思っていた映丘がこんな作品を描いていたとは。個人蔵の特別出品のため画像がないのが残念。薄黄色の着物を着た「女優」水谷八重子が丘の上にスコーンと立ち、遠くを見つめている。背景の青空、山並み、足元の草花が美しい。このモデルが水谷八重子というから、ハッとするが、私の記憶では水谷八重子は、かなりの老婆である。だから、たとえモデルが誰でも、この絵はステキである。新しい時代の息吹がある。モダンと伝統の融合である。解説を読むと、鼻が少し写実に過ぎているとあるが、よく見ると確かに鼻の穴がほのかに赤いのがお慰み。他の画家であるが、ここでも昨日に引き続き、橋本明治の美人画があった。やはり太い輪郭線。「舞」の女性の卵形の顔とアーモンドのような目。全体的にブルーの色調で構成された絵は何とも不思議な魅力に満ちている。橋本明治にもすっかり嵌まってしまいそうである。川本末雄の「秋耀」も気に入った。湖の中に浮かぶ中の島。木々が紅葉している。この画家独特の幻想的な雰囲気が漂う。

2009年02月09日

コメント(4)

-

美人画展 前期 松岡美術館

上村松園、伊藤小坡の描いた典型的な日本美人。そして、鏑木清方の描く切なげな表情の美人たち。その他の現代作家たち。出展数は、20点あまりとさほど多くないが、いろいろな美人を楽しめる展覧会である。鏑木清方の「保名」は男を描いた作品だが、美しい絵である。安田靫彦の「羅浮仙女」。先日、東博で岩佐又兵衛の同名の絵を見て、これが梅の精だということを知ったばかり。背景の直線的な枝とぐねぐねした枝が交差する梅の木の表現が面白い。前に立つ羅浮仙女は仏像のようである。北沢映月という京都の女流画家の「焔」という作品が素敵であった。八百屋お七と朝顔日記深雪の悲恋物語のヒロイン二人が燃え盛る焔を背景に描かれえる。といっても、顔はどことなく童画風であり、物狂いというより純真さを感じる。橋本明治の太い輪郭線の「舞扇」も面白い。青いくっきりとしたアーモンド型の目が印象に残る。広田多津の「白南風」は、豊満なヌードだが、エロティシズムを感じるより、力強さを感じる。これも太い輪郭線からくる印象だろう。日本画は線が命なんだなぁと実感した。

2009年02月08日

コメント(4)

-

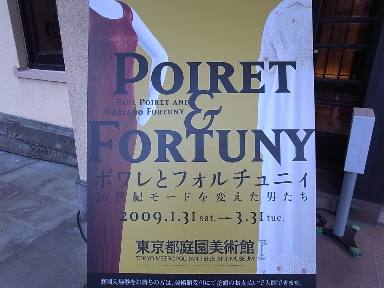

ポワレとフォルチュニィ展 東京都庭園美術館

服飾には疎くあまり興味がないので、スルーしようと思っていた庭園美術館だったが、「まぁぐるっとパス入場できるのでいいか」と軽い気持ちで覗いてみた。これがあにはからんや。見なきゃ一生の不覚だったというぐらいすばらしい展覧会。ポワレとフォルチュニィは、20世紀初頭に活躍した男性デザイナーである。それまでの女性に必須だったコルセットをなくし、身体にフィットするドレスを作ったのだそうだ。コルセットを女性から解放したのは、ココ・シャネルだと思っていたのだが、こういう人もいたのだとはじめて知る。この二人のコートやドレスは、オリエンタルタッチで見事な刺繍が入っているものも多く、スターウォーズのアミダラ女王を思い起こした。特にフォルチュニィの「デルフォス・ドレス」という細かいプリーツの入った絹サテンのドレスの美しさには目を見張った。ねじられて丸められて箱詰めされているのだが、実際に着るとゆらゆらと光を反射し美しい色彩を放つ。マネキンが着ていても、かすかな風でたなびく裾など、非常に美しい。そして何よりも今回の展覧会で感激したのは、いつもは扉で塞がれている、入り口の香水塔のある部屋から客室を通って食堂までの一階部分が開放されている空間演出である。赤じゅうたんの上を歩くと、両側にドレス姿の貴婦人が何人もいて、まさに自分が晩餐会に招待された気分になってくる。内藤廣という建築家が「夜会」をテーマにデザインしたそうである。この部屋の雰囲気を味わうだけでも、満ち足りた気分になれる。昨夏の舟越さんの展覧会以上にこの邸宅を楽しんだ。庭園の梅も満開で見頃だった。

2009年02月07日

コメント(12)

-

百鬼夜行絵巻の謎 小松和彦

百鬼夜行絵巻。この絵巻も以前から何度となく眺めているが、どれがオリジナルで、どれが模本であるとか深く考えたことはなかった。ただ、そこに描かれた魑魅魍魎、妖怪、ツクモガミ・・・の異形の者どもの姿を楽しんでいただけである。本書は、新たに発見された絵巻「百鬼の図」によって、確認されている60点あまりの百鬼夜行絵巻の来歴をはっきりさせようとするものである。どの絵巻がどの絵巻の写しであるとか、いろいろ発見があるのだが、美術史家でもないので、あまり興味は湧かない。それよりも本書のあちこちに出てくる化け物たちの姿を見ているだけで十分に楽しめる。鳥獣人物戯画も、擬人化された動物たちで、よく考えれば妖怪、化け物の類と言えるかもしれない。百鬼夜行絵巻にも、鳥獣戯画に描かれているものと同様な構図が見つかっているのだ。新書にしては、多くのカラー写真が掲載されており、なかなか見やすい。特に扉に出てくる新発見の「百鬼夜行の図」の全図。ユーモラスな鳥の妖怪から最後の沸き立つ黒雲の中に見える悪魔のような怪物のシルエット姿まで興味深く眺めることができた。

2009年02月05日

コメント(0)

-

喜多方の旅

職場の旅行で喜多方へ。ラーメン&日本酒の旅。この蔵では仕込みの樽にモーツァルトを聞かせている。交響曲の40番だった。スピーカーはBOSEがいちばんとのこと。相変らずラーメン店の多さには驚く。よく無くならないものだ。泊まった宿からの光景。水墨画のように写したかったのだが・・・・

2009年02月01日

コメント(14)

全16件 (16件中 1-16件目)

1