2009年09月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

東博の萩

今年も東京国立博物館の正面玄関前の萩が満開となる。砧打つ秋。月下砧打美人図。葛飾応為。摂津国擣衣玉川。礒田湖龍斎筆。

2009年09月27日

コメント(2)

-

THE ハプスブルク 国立新美術館

展示内容にまとまりがあって、非常に見やすい構成だった。国ごとに、絵の特徴が異なり、お国柄の違いを楽しめた。大らかなイタリアに対して、厳格なドイツといった様子が、はっきりと分かった。展示内容は次の通り。・ハプスブルク家の肖像画・イタリア絵画・ドイツ絵画・特別出品・工芸と武具・スペイン絵画・フランドル・オランダ絵画ハプルブルグ家の肖像画。「11歳のマリー・テレジア」11歳という子どもではあるが、その細いウェストに驚愕。花々が静物画のような緻密さで、美しい。イタリア絵画。さすがイタリア、情熱の国。それでもこの時代にこんな絵を描いていいのかという疑問。「黄金時代の愛」パオロ・フィアミンゴ。1585年。ドイツ絵画。クラナッハの「洗礼者ヨハネの首を持つサロメ」。クラナッハの独特の人物表現。特にこのサロメは怪しい魅力を醸し出す。細密に描かれた衣装。ヨハネの首の断面の生々しさ。窓の向こうの美しい風景。空の青さの清々しさと題材の禍々しさが奇妙なバランスを保っている。スペイン絵画。エル・グレコの「受胎告知」ブタペスト西洋美術館蔵。どこかで見たことがあると思ったら、大原美術館のものとまったく同じ構図。ハトの下の稲光の大きさが異なるくらいだ。調べると、サンパウロ美術館など、世界に数点あるようだ。ブタペスト蔵↓大原美術館蔵↓ムリーリョの「悪魔を奈落に突き落とす大天使ミカエル」。少年のような大天使ミカエルがカッコよい。フランドル・オランダ絵画静物画好きの私としては、やはりこの作品。「ハム・オウムガイのカップ、シャンパングラス、銀のデカンタのある静物」暗闇に光る白いテーブルクロス。オウムガイのカップは、現物を工芸品のコーナーで見たばかり。透明なガラスや生々しいレモン。食べ終わった後の貝殻まで、銀色に輝く。西洋美術史の教科書を眺めているような内容の濃い展覧会。三代広重や豊原国周の豪華絢爛な肉筆浮世絵まで見ることができて大満足であった。

2009年09月26日

コメント(10)

-

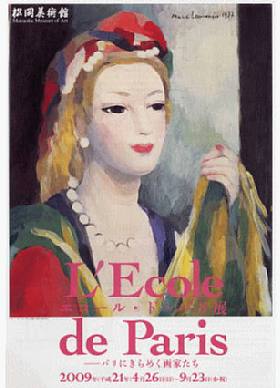

エコール・ド・パリ展 松岡美術館

シャガール・ユトリロ・キスリング・藤田嗣治・ローランサン・ピカソ・ドンゲン・ヴラマンク・デュフィ・ビュッフェなどの作品が並ぶ。本当にオーソドックスな展覧会だが、こうして見るとエコール・ド・パリの画家たちとの出会いが、私の美術館めぐりのきっかけだったことを再確認できた。藤田の少女は、不安げにこちらを眺め、もの哀しい。ヴラマンクのレッド・ヴァーミリオンの強烈な夕陽が心をえぐる。併設展の中国の「青花臙脂紅双鳳文扁壺」の鮮烈な朱色の鳳凰には度肝を抜かれた。9/23まで。

2009年09月23日

コメント(0)

-

御茶ノ水の明治大学リバティタワーの阿修羅

ずいぶん前から出かけようと思っていたのだが、すっかり失念していた、陶芸家松井康成の阿修羅の壁画を見た。ちょっと、トイレを拝借しようとして、たまたまリバティタワーに入ったところ、いきなりこの壁画に出会いしばらく眺めてしまった。ゴーギャンの「我々は・・・」を思い起こした。竹橋の近代美術館のゴーギャンも、九州国立博物館の阿修羅像も連休中、大混雑らしい。

2009年09月22日

コメント(2)

-

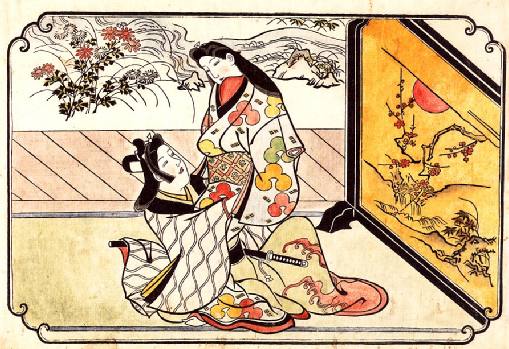

夢と追憶の江戸 前期 三井記念美術館

高橋誠一郎浮世絵コレクション名品展。16年ぶりに公開される慶応義塾秘蔵の浮世絵コレクションとのこと。16年前は、浮世絵にこれっぽっちも興味がなかったので、まさに初めて見るものばかり。最近、海外から里帰りする浮世絵の色彩の美しさに圧倒され、それに比べると、日本に残る浮世絵の劣化の激しさにがっかりしていた。ところが、日本の個人コレクションのには、まだまだ海外に負けるとも劣らず美しい色彩の浮世絵が残っているのだと知ることができた。今回のように美しい発色の春信や歌麿、写楽を見ることができるだけでも感動ものである。三井美術館の第1室。暗闇の中に点在する独立したショーケースの中。いつもは茶碗とか棗など茶道具が展示されているコーナーに、一枚一枚の浮世絵がある。コレクションの中でもいちばんいいコンディションの作品だろう。はじめは、師宣の「衝立のかげ」である。だいたい浮世絵展の展示は師宣から始まるので、この絵も何度も見ている。最近では、千葉市美術館で見た。ただこの高橋コレクションの色彩は見事の一言。手彩色ではあるが、美しい色彩が心地よく残る。男女の頬の赤く染まったところなぞ、何とも言えない気持ちになる。時間が経つのを忘れてしまう。次は、春信。「廊下相撲」は、子どもの相撲遊びと行事をする若い女を描いたもの。背景の杉戸に描かれた唐獅子もきれいに色が残る。清長の「色競艶婦姿 床入前」。タイトルだけで妄想に浸れそう。「雪のあした」は、江戸のヴィーナスの面目躍如。歌麿は、「難波屋おきた」と「高島おひさ」。雲母刷りがよく残る。驚いたのは、展示室2の写楽の「三世市川高麗蔵の志賀大七」。ほとんど落剥なく雲母が残っている。こんなに銀色に輝く浮世絵は見たことがない。後ろの大部屋の展示室に行っても、春信、歌麿らの名品が続く。歌麿の「当時全盛美人揃 扇屋内花」。扇子の柄の着物の紫色がよく残る。黄潰しがやや退色しているのが本当に惜しい。北斎、広重の風景画を眺めて、最期の部屋は明治の浮世絵。芳年の「日向の景清」。盲目の景清が、荒天の下、琵琶を奏でる迫力満点の肉筆画。となりの暁斎の肉筆画の「おいわ」。恐いはずのお岩さんだが、笑ってしまう。理由は見てのお楽しみ。中期と後期も楽しみである。

2009年09月21日

コメント(6)

-

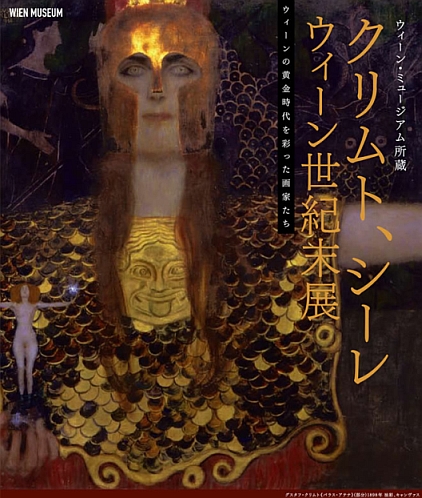

クリムト・シーレ ウィーン世紀末展 日本橋高島屋

高島屋はお気に入りの百貨店。各ショップを回りながら店員と会話しつつ、ウィンドウショッピングをするのが楽しみ。画廊まで眺めていると、あっという間に時間が経ってしまう。展覧会でも組まれていると、いっそうのこと。でも買い物をしないのでカードは作っていない。この展覧会、クリムト・シーレということで、この2人の作品を軸に展覧会が構成されているのかと思ったら、実はまったくはじめて名前を聞く画家の作品ばかり。知っているのは二人のほかはココシュカぐらいであった。しかし、先日の損保ジャパンのベルギー近代絵画展でも、そうであったが、知らない画家でも印象に残る絵は多い、名品ぞろい。後で知ったのだが、今回は展示リストを配布していたそうで、私はどうせ高島屋だとはなから当てにしてなかったので失敗であった。殴り書きのメモは後でなかなか判読できない・・・マリー・エグナ―の「山ツツジ」の遠い雪山をバックに鮮やかな朱のツツジの花は、山の空気まで感じることができた。シャルル・ヴィルダの「ランナーとシュトラウス」は軽やかに踊る人々と2人のバイオリニストの光景が映画を見るようである。スザンネ・レテーナ・グラニッチェの「自画像」と「エディット・グラニッチェ」の肖像画。大きな筆触で、明るくさわやかに美女を描いている。まじめで気品のある美しい絵。さて、どうしても世紀末の絵画と聞くと、退廃的、幻想的絵画の数々をイメージしてしまうのだが、実はほとんどアカデミックな絵画が展示されているのだ。クリムトのコーナー。クリムトの初期の作品もアカデミックだし、分離派を結成してから、「愛」のような装飾的幻想絵画が描かれ、どーんと目玉の「パラス・アテナ」で、盛り上がってきたと思ったらもう終わり。作品数の少なさにがっかり。次はいよいよシーレ。シーレで連想するのは、死と苦悩とセックスのイメージ。そして角ばった輪郭線の絵。痛々しすぎてあまり、好みではない。それでも、今回の異様に長い指を持つ自画像は強烈だった。それに比べて、アントン・ベシュカの「エゴン・シーレの肖像」はゴッホの影響を受けた太いタッチで、シーレはまじめな内気な青年の如く描かれている。温かみのある優しい絵だ。もうひとつ、「ひまわり」。これは、道尾秀介のどろどろとしたホラー小説「向日葵の咲かない夏」の表紙に使われていたので、実物を見ることができて嬉しい。

2009年09月20日

コメント(4)

-

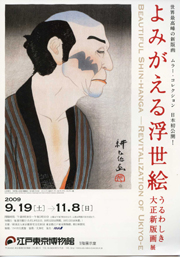

よみがえる浮世絵-うるわしき大正新版画展 江戸東京博物館

手元に、私が浮世絵について学んだ本の一冊。カラー版浮世絵の歴史(美術出版社)がある。浮世絵の歴史この本の第9章「現代の浮世絵をめざして―創作版画と新版画の運動」をそっくりそのまま、展覧会と仕立てた内容であった。大正から昭和初期に、版元、絵師、彫師、摺師の分業で、江戸の浮世絵のような版画を再興したものが、大正新版画である。やがて、版画が美術品として認められ、個人版画家が登場し、浮世絵は完全に終わっていく。こういう意味で、この新版画は、浮世絵の最後のきらめきであり、時代のあだ花だったのかもしれない。川瀬巴水の版画は、かつて何回か展覧会が開かれており、伊藤深水はそのビッグネームで関連した版画作品を見たことがあったが、他の画家のものは、前述の本のカットでしか見たことがなく、今回、目の当たりにして見ることができ、個人的には大満足であった。展覧会の内容はいつもお世話になっている、弐代目・青い日記帳にてさっそく報告されている。的確な紹介記事は大変参考になる。私は、ヘレン・ハイド、フリッツ・カペラり、チャールズ・バーレット、エリザべス・キースなどの外国人作家の作品を見ることができたことが収穫のひとつであった。いつの時代にも日本ファンの外国人は多く、なおかつそれが高じて日本に住んで日本の伝統芸術で活動するアーティストも多い。そんな人たちの作品から、日本を再発見することができる。今回もヘレン・ハイドの「田園」に描かれた母子の姿に感激した。もうひとつの収穫は、山村耕花や名取春仙のらの当時の役者絵の素晴らしさである。耕花のの「梨園の華 十三世守田勘弥のジャン・バルジャン」や春仙の「春仙似顔集 初代中村吉右衛門の馬盥の光秀」などこの時代特有の鬼気迫る迫力である。ただ、やはり江戸の浮世絵とは何かが違うのである。ずっとそれを考えながら眺めていた。しかし、江戸の浮世絵だって師宣のころと広重の頃の作品は、まったく異なる。だったら、時代の差など関係ないのか・・・このあたりをすっきり解明するのが今の課題である。

2009年09月19日

コメント(8)

-

イタリア美術とナポレオン展 大丸ミュージアム・東京

イタリアルネサンスからバロック・ロココと絵画の流れを楽しめる好企画。宗教画、風俗画、静物画、肖像画・・・など幅広いタイプの絵がある。宗教画は特にキリストの生涯を知らなくても、ドラマチックで、いつ見ても楽しめる。同じ構図が多くの画家によって繰り返し描かれるため、何となく頭に入っている。今回の目玉は「ボッティテェリの聖母子」。天使が幼子イエスをマリアに押し上げている。こういう構図はあまり覚えていない。マリアの衣装や背景が、のちのどぎつい赤と青ではなく、柔らかな色合いなのがよい。(これは退色しているのかもしれない。)足元の地の表現。多くの色彩が使われ、ざわざわ、もわもわしているのが印象に残った。ルカ・ジョルダーノ 聖セバスティアヌスの殉教闇の中に輝く白い肉体。といっても、殉教シーンなので、死にゆく姿なんだけれども、苦痛に耐え、涙を流しているところなど、実にリアルであり感動的である。当時の人々はきっと、この絵を前にして涙したことだろう。サンティ・ディ・ティート 子供時代一瞬、赤い服を着た子どもが宙に浮かんでいるように見えた。両手を広げ、蝶を追いかける少女。左手に持っている小鳥はおもちゃか実物か。あまりにも可愛いので絵ハガキを買ってしまった。ベネデット・ルティ 難破船を救う聖カタリナスパーマンも真っ青の聖カタリナの活躍。修道女の格好で宙を舞い、船の帆柱を支える。自由自在に空を飛ぶ映像シーンが頭に思い浮かぶ。これぞまさしく幻想絵画。ジュゼッペ・レッコ帰属 亀と魚のある静物静物画も好きな分野。本来はヴァニタス絵画がお気に入りなのだが、今回はイタリア美術ということで、表現もかなりハデハデな作品が多い。この絵もはっきり言ってグロい。ウミヘビらしきもの、亀の腹、はみ出した内臓のようなもの。ヌメヌメ感が絵全体から伝わる。でも、けっこう好み。ナポレオンは、好きではないのだが、デスマスクだけは、じっくり眺めた。絵画や彫刻と違って、いちばんリアルな表現手段だ。死が永遠に残るという不思議。あちこち巡回してきて、やっと東京にたどりついた展覧会。この秋の展覧会の中であまり話題にならないが、見応えじゅうぶんである。

2009年09月16日

コメント(4)

-

オルセー美術館展 世田谷美術館

パリのアール・ヌーヴォーと銘打った工芸品の展覧会。アール・ヌーヴォー独特の細く流れるような植物的な装飾を施された家具や宝飾品、食器など。ダイニングルームとか書斎などのコーナーで、大きめな家具などを展示しているので、点数はさほど多くない。だから夢中になって眺めているうちにあっという間に会場出口まで来てしまう。「えっもう終わり?」と少々あっけなさを感じた。七宝のコーナーに、「オルフェウス」を描いた花瓶があった。暗い冥界の山々と炎のように赤く燃える空を背景にエウデリュケを失い嘆くオルフェウス。足元には竪琴が落ちている。何ともドラマチックな題材の花瓶である。ラスター彩という磁器を具体的に知ったのは、今回が初めて。クレマン・マシエの「大皿」。光の移り変わりで、虹色に変化する表面が何とも美しい。金工作品のようであった。その他、スイレンのつぼみに寄り掛かるオフェーリアを表したモーリス・ヴヴァルの「インク壺」も美しい。ラファエル前派の絵を連想する。つぼみがインク壺になっているのだが、その蓋がハエなのが、ポイント。生き物にこだわったアール・ヌーヴォーの感覚だろう。今回は、チケットを頂いたので出かけた。そこそこは楽しめたのだが、世田美というロケーションを考えると自腹ではどうだったかなぁ。

2009年09月15日

コメント(0)

-

コレクション展 宇都宮美術館

先日、所用で宇都宮まで出かけたついでに立ち寄った。生憎と企画展の「栄光のルネサンスから華麗なロココ」は、20日からと、準備中であったが常設展を楽しんだ。常設展の目的は、マグリットの「大家族」。以前、「シュルレアリスムと美術」展で見たことがあるが、本家の宇都宮美術館で出会うのは初めてである。大家族はあまりにも有名なあの絵。荒天の海上で、羽を広げるハトは、雲の漂う青空の文様になっている。見えるものと見えないはずのものが実際に同居して見えているという不思議な光景。中学の美術の教科書で初めて見たときから、はじめてこの画家の名前を知り、魅了されている絵だ。日本の宇都宮美術館が購入したというニュースを聞いた時から、一度、この美術館に出かけてみたいと思っていた。カンディンスキーの絵も4点ある。鮮やかな色彩で描かれたミジンコのような生き物?の絵。訳が分からないのだが、見ていて楽しい。日本の近代画家の作品。数はわずか13点しかないが、どれも力作ぞろいで感動する作品ばかり。高橋由一の「中州月夜の図」は、日本の油絵で初めて「夜」を描いた作品とのこと。逆光の月明かりに浮かぶ小舟と人の影。闇夜を照らす月が感動的である。海老原喜之助の「雪」は、目が覚めるような美しい山々。パレットナイフで置いた規則正しいブルーの山肌が、心地よい。スケート遊びをする豆粒な様な子どもたちもかわいい。川村清雄という画家ははじめて知った。展示されている「静物」を見て、現代の画家だとばかり思ったのだが、実は明治の近代洋画の先導的人物とのこと。あの篤姫の「天璋院肖像」も描いている。展示されている「静物」もとても昭和3年作の絵とは思えないモダンな感覚の絵で驚いた。そのほか、浅井忠、長谷川利行、安井曾太郎、松本竣介、ジョルジュ・ビゴー、岸田劉生、国吉康雄、清水登之、川口軌外、山口薫の作品があり、どれも見どころに溢れた銘品であった。日本の美術のコーナーは、向こうの情景・情景の外というタイトルが付いており、そのキャプションにこういう文章があった。絵画は、異世界への開口、あるいは向こう側との界面であり、絵画という表現形式にはそうした性格がもともと備わっている・・・・なるほど、私が絵画を喜んで見るのは、異世界をのぞき込む楽しみがあるからなのだと、この文章を読んで再確認した。黄花コスモスが満開であった。

2009年09月14日

コメント(2)

-

ベルギー近代絵画の歩み 損保ジャパン東郷青児美術館

19世紀のベルギー近代絵画をバルビゾン派、写実主義、印象派、新印象派、フォービズムの流れで、紹介する展覧会。コロー、クールベ、シスレー、ゴーギャン、マティス、ボナールなどの西洋画壇の大御所の絵とともに展示されるベルギー絵画。ベルギー人の画家が、フランス絵画から、どのように影響を受け、どう独自の表現を追求したのかが、丁寧に説明されている。アンソール、クノップフは、別格として、そのほかは、まだまだ、はじめて聞く名前の画家ばかりであったが、ベルギー王立コレクションということで、かの地では皆、有名な画家なのだろう。それぞれのコーナーで、ベルギーの画家たちが醸し出す雰囲気は、素晴らしいものであった。アンソールの初期の「キャベツ」というタイトルの静物画。緑鮮やかなキャベツや赤いトマトやニンジンを描いている。ギザギザ感のあるタッチでしっかりと鮮やかに描かれており、のちの諧謔味溢れる画風とはまったく異なる。若々しさを感じた。はじめて聞く名前の画家の中で、気に入った作品2点。まずは、アルベルト・パールツンの「ゲントの夜」。ベルギーの古都ゲントを描いたもの。夜の街の灯りが、水面に映るさまが美しい。ベルギーというとどうも幻想絵画を連想してしまうのだが、やはり夜の光景というのは幻想的だ。もう一点は、ジャン・ヴァンデン・エコーという画家のフォービズムの作品。どぎつい原色が使われているわけでなく、優しい色づかいが心地よい。そのほか、クールベ、ボナールの絵にも優れた作品があり、楽しむことができた。

2009年09月13日

コメント(6)

-

英一蝶展 板橋区立美術館

英一蝶(はなぶさいっちょう)を知ったのは、まだキリンではなく、エプソンが提供していたころの「美の巨人たち」を見たときだった。「布晒舞図」を取り上げていたのだが、その躍動感に見入ってしまった。それからこの絵師が、幕府ににらまれ、三宅島に遠島になり、そこでも腐ることなく絵を描き続けたこと。再び赦免により江戸に戻って、長寿を全うしたことなど、その数奇な運命も興味深かった。今回の展覧会は、タイトルも「一蝶リターンズ」とある通り、御赦免300年記念とのこと。生誕とか没後何年という記念の展覧会はあるが、こういうのは初めてだ。さすが板橋区美術館。ユーモアあふれるネーミングだ。ちなみに今回も、それぞれの作品のタイトルも工夫を凝らしていた。さて、お目当ての「布晒舞図」。この絵は、埼玉の遠山記念館で、一年に一度しか展示されない名品であり、なかなか見る機会がなかったので、今回は大チャンスである。新体操のリボン演技のように空中でクネクネとまわる「さらし」は、まるで龍がうごめくよう。おまけに踊り子の少女の足腰は、実際の人の動きとは大きく異なるのであるが、まったく不自然に感じられない。お囃子や三味線などの人たちの顔や格好も踊り子と一体感となって躍動感にあふれている。そのほかの絵もすばらしい。何が素晴らしいかというと、絵に登場する人々の表情だ。みな生き生きとしているのだ。そして、ユーモアあふれる絵が多いこと。坊さんの頭に釣り糸で何か垂らして悪戯している光景。釜が頭にかぶって抜けなくなった人。炎の光背を外して滝に打たれて修行する不動明王。鳥居に扇子を通す遊びに熱中しているおとな・・・人々が人生を楽しむ姿があちこちに表現されている。「朝とん曳馬図」は湖面にかかる橋を渡る人馬。水面に映る影も生きた人間のようである。ほのぼのとする風情。「張果老・松鷺・柳烏図」の三幅対の掛け軸も好きだ。黒白の鳥の対比。真ん中にある「瓢箪から駒」の絵は日本の幻想絵画だ。18世紀はじめ。師宣が浮世絵の美人画を確立した頃。まだ春信も北斎も生まれていない時代にこういう絵師が活躍していたことを再発見した。これから行く方は、絵の顔の表情を確認するために、双眼鏡か単眼鏡が必須です。会場でも貸し出してくれますが、おもちゃみたいでよく見えませんでした。

2009年09月12日

コメント(8)

-

ベルギー幻想美術館 Bunkamuraザ・ミュージアム

幻想美術館というタイトルを聞いただけで、気分はワクワク。数年前のベルギー象徴派展の感激が忘れられない。デルヴィルの死せるオルフェウスや、クノップフの静かな運河の絵は、強烈な印象であった。今回、だまし絵に引き続いて、Bunkamuraはどんな魅惑的な空間になっているのだろうと楽しみにしていたのだが・・・最初の「世紀末の幻想 象徴主義の画家たち」のコーナーはよかった。デルヴィル、クノップフ、レオン・フレデリックなどの魅惑的な絵に掴みは上々だった。お気に入りは、ヌンクの「夜の中庭あるいは陰謀」。濃いブルーの闇の中で何やら寄り添う黒服の老婆たち。魔女の集まりか?とも感じられる。おどろおどろしい雰囲気がまさに幻想美術館。次のロップスのコーナー。「生贄1」など悪魔の版画は、刺激的。「スフィンクス」もいい雰囲気。さて、次のコーナー。アンソールといえば、不思議な仮面の人々が登場するが多いのだが、今回はそんな作品が少ないのも残念。版画が多く、油絵が少ないのにがっかりする。キリストの生涯のリトグラフは、展示会場の場所の穴埋めのようにも思えた。そして期待のマグリット。独特の不思議な世界が展開されているのだが、残念ながらリトグラフばかり。そこそこには楽しめるが、やはり物足りなさを感じ得ない。そして、デルヴォー。ところがこちらも版画ばかり。版画も悪くはないのだが。やはり彼のヌメヌメとした油絵が見たかった。チラシやポスターに使われている「海は近い」で、やっと本来のデルヴォーに出会えたと思ったのだが、この絵は少し前に上野の都美で見たばかりではないか。ただ、絹織物の「ささやき」は面白かった。視点によって表情を変える絵は、浮世絵の摺り物を眺めているようだった。この展覧会は、世界各地のあちこちの美術館から、選りすぐりの作品を集めたわけではなく姫路市美術館所蔵の作品をそっくり借りてきただけのものとのこと。諸般の事情でしょうがないのかもしれないが、期待が大きかっただけに、物足りなさばかり感じられた展覧会であった。Bunkamura20年の節目というのに。

2009年09月08日

コメント(5)

-

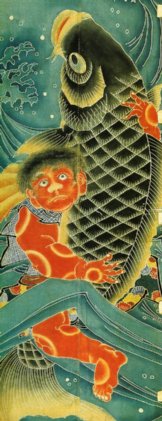

江戸の幟旗 松濤美術館

ブロガー諸氏が絶賛の展覧会。幟旗なんて、単なる装飾じゃないかと高をくくっていたのだが、ひとつひとつの旗の持つ温もりや、表現の面白さ、そしてその旗に込められた子どもへの愛情の深さにずっと感激しっぱなしだった。それもそのはず、今回の展覧会は、3人の幟旗コレクターの質の高いコレクション500点の中から選りすぐりの100点を厳選したものであるからだ。今回展示されている幟旗は江戸時代、端午の節句や神社の祭りの際に立てられたもの。明治中ごろに印刷に代るまで、絵師の手で描かれたり、染めだされたものである。昨年末から今年にかけて、この美術館で催された「素朴美の系譜展」にもつながる庶民的な味わいのある旗ばかり。思わずニンマリとする金太郎。魅力的な浮世絵美人。デザイン感覚に優れた家紋。図録の解説を読むと、この3人のコレクターの個性が分かって面白い。特に代表の北村さんは大手コンピューター会社勤務から骨董品の露天商になった方。若干30歳の学芸員の林さんは、小学生のころからの筋金入りのコレクター。幟旗との出会いと同時に諸氏の人との出会いも感動的である。

2009年09月07日

コメント(10)

-

東博 地獄めぐり

ちょうど今、東博では地獄めぐりを「楽しめる」。私がまだまだ幼いころ、親にどこかのデパートの展覧会で地獄絵を見せられて、恐怖に打ち震えた覚えがある。そのとき、これから絶対にウソはつかない、悪さはしないと子ども心に固く誓ったことを今でも覚えている。何といっても、河鍋暁斎の「地獄極楽図」は、圧巻。ギョロ目の閻魔大王の迫力はこの上なし。牛頭、馬頭に引きまわされる亡者たち。浄玻璃の鏡で生前の悪行を見せつけられる。炎に焼かれている亡者はクシャッとなって、CUTEにさえ感じる。こちらは、東博所蔵の国宝「地獄草紙」。平安時代。髪火流地獄、火末虫地獄、雲火霧地獄、雨炎火石地獄の4場面。奈良国立博物館にも別場面の地獄草紙があるが、併せて展示されると、見ものであろう。こちらは、室町時代の十王像のうち閻魔王と変成王。まな板の上で両腕を叩き潰される亡者。見るからに痛々しい。暁斎の地獄極楽図と室町時代の十王像は、9/6まで。

2009年09月05日

コメント(10)

-

昭和少年SF大図鑑 展 S20~40'ぼくたちの未来予想図 弥生美術館

昭和40年代にちょうど小・中学生時代を過ごした自分は、まさに20世紀少年、どんぴしゃである。タイトルだけで、もう出かけなくてはという気になってしまう。原画の展示は少なく、ほとんど雑誌やプラモデルの箱などの展示。だから、絵の鑑賞というより懐かしさを味わうという展覧会だった。アポロ月着陸、大坂万博が、当時、最先端の未来を表現していて、リアルタイムに「未来」を感じていたのだが、少年雑誌の中では、さらに過激な未来が展開されていたのだった。そして、そのいくつかは実現しているのだ。おもしろかったのは、コンピューターが管理する社会。人々はコンピューターによって指導者、技師長・教授、技師、事務員、作業員と5段階に分類され、高層都市の最上階に指導者が住み、最底辺の作業員は地下2階に住むという未来。今、こんなことを書いたら、人権問題にも発展するが、確か、当時の自分は、この雑誌を実際に読んでいて、絶対に地下には住みたくないなと感じた記憶がある。そして、アオシマのアポロの月着陸船。イマイのサンダーバードのプラモデルを実際に作ったことを思い出す。そして、大伴昌司のウルトラシリーズには、本当に夢中になったものだ。学校の図書館で読んだ、あかね書房、岩崎書店、偕成社などから出ていたSF全集がある。あの筒井康隆の名作「時をかける少女」が鶴書房盛光社という会社から出ていたことをはじめて知った。弥生美術館の3階では、高畠華宵の六曲一双の屏風絵、「移りゆく姿」を見ることができた。幕末から昭和初期までの女性60人が四季折々を背景に描かれている。これは、なかなか見応えがあり収穫であった。

2009年09月04日

コメント(6)

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

-

- ゲーム日記

- 《ロマンシングサガ2 リベンジオブザ…

- (2025-11-24 20:00:06)

-

-

-

- GUNの世界

- パイソン 4 inch シルバー カート式…

- (2025-11-23 18:06:21)

-

-

-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ

- 今日もよろしくお願いします。

- (2023-08-09 06:50:06)

-