2009年11月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

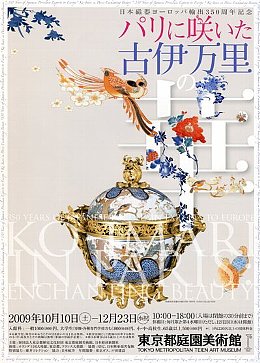

パリに咲いた古伊万里の華 東京都庭園美術館

陶磁器のことをチャイナといい、漆器のことをジャパンという。ところが、陶磁器でも江戸時代の一時期、チャイナを超えて日本の伊万里焼がヨーロッパを席巻した時代がある。中国の景徳鎮が戦乱で廃れた時代である。再び景徳鎮が復興するにつれて、伊万里焼の輸出は衰えていくのだが、その間100年程の間に、ヨーロッパ向けに目を見張るような見事な磁器が作られていた。この展覧会は、ヨーロッパに輸出された古伊万里の染付から柿右衛門、そして金襴手などの名品を集め、庭園美術館のアール・デコの空間に並べたものである。先日、東博で染付展を見たとき同様、シンプルな青と白の染付もいいなぁと感じていたのだが、豪華絢爛な色絵の器にも魅せられた。ひとつ、不思議な形の水差しがあった。染付の作品で、鯉の上部が水の中から飛び出ており、下の部分は蓮の葉に覆われている。そして、この蓮の葉の茎の部分が取っ手と水差しの口になっているのだ。一瞬、ボシュの描いた奇怪な人魚を連想した。(染付鯉蓮波文手付水注)

2009年11月30日

コメント(0)

-

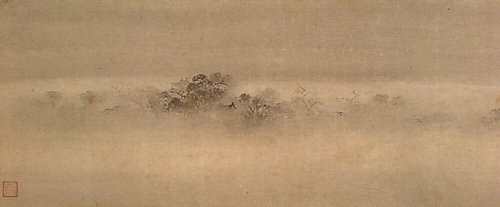

戦国武将と茶の湯 畠山記念館

国宝の「煙寺晩鐘図」を見に行く。牧谿の作といわれるこの作品。畳に座って眺めていると、写真で見るよりも紙の皺が非常に目立つ。足利義満や松永久秀、織田信長、徳川家康らが、実際に手に取り、巻き取ったりした際のしわなんだろう。最初は、この皺の間の墨の滲みのようなものにしか見えない。それでも、ずっと眺めていると、霧が晴れるようにあちこちに建物の屋根や、木々の枝がはっきりと見えてくる不思議な絵だ。さすがに鐘の音は聞こえてはこないが。大琳派展で見た本阿弥光悦の「扇面月兎画賛」に、また会えた。いつ見ても軽やかなウサギ。萩の花が渋い。肩衝茶入の「油屋」がある。この茶入れひとつで一国一城が手に入るという大名物。ぐるぐる回って、やはりこれが正面になるのかとやや疑問に思う。信長という銘の井戸茶碗があった。信長の名前がついてしまうほど勇壮な感じでもない、普通の茶碗にしか思えないのだが。水音がひたひたと流れる音が心地よかったのだが、おばさん軍団の団体がやってきて、急にやかましくなったので、展示会場を後にした。

2009年11月29日

コメント(2)

-

河口龍夫展 言葉・時間・生命 東京国立近代美術館

各方面のブログで好評の展覧会。現代アートなんで、深く考えなくて、見たままを楽しもうと思っていたのが、失敗。これは、考えなくてはならない展覧会だった。正確には、展示パネルやレジュメの文章を読んで、情報をインプットしてから、作品を見るものであった。(ツィッターでも情報が飛び交っていたらしい。)今回はその作業をパスしたため、作品とコミュニケートできなかった。だから無数の種子が突き出ているベッドや船などのオブジェにしか興味が持てなかった。これは、視覚情報だけでも、何となく理解できたから。今、手元のレジュメを読み返して、やっと作家の意図がわかったが後の祭り。たまにはこういうこともある。

2009年11月28日

コメント(2)

-

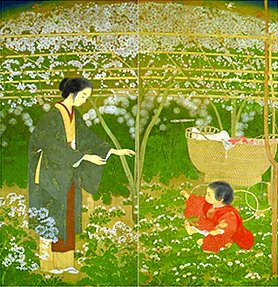

野間記念館の名品 講談社野間記念館

野間コレクション、出版文化資料、村上豊の作品の3つのコーナーの展示となっているが、それぞれ見応えのある作品ばかりで、久々に大満足の展覧会であった。野間コレクション。横山大観の「千与四郎」。茶人千利休の若かりし頃を描いた作品。民話の絵本の登場人物のような人物。大観の作品とは思えない朴訥な青年。緑一色の木々の中に秋の枯葉が散る。一見するとこの青年、誰だか分からないが、なるほど解説を読むと利休だと納得。それにしても、美しい緑に目がくらむ。土田麦僊の「春」。これを見たかった。こちらで何回も出展されているが、やっと出会うことができた。これも緑を基調にした大作。麦僊の緑色には、引き込まれる。中央の母子の背後の白い花は桜?と思ったのだが、桜にしては白すぎて、淡すぎる。解説を読むと梨であった。そうかここは梨畑なのか。左右のモクレンと椿も良い。同じく麦僊の「都おどりの宵」。こちらは、小品だが、滲みぼかしを活かした淡い感じがステキ。出版文化資料のコーナー。ここが、これまた素晴らしかった。キングとか婦人倶楽部とか少女倶楽部などの講談社の昔の雑誌の表紙絵を集めたもの。たかが表紙絵だとばかにできない。岡田三郎助の「羽衣」や和田英作の「のぼる朝日」の美女にはうっとり。戦後すぐの少女倶楽部の表紙は、小磯良平の描く少女。ちょっと上流階級っぽいまじめな少女の姿。きっと当時の少女の多くがあこがれたに違いない。東山魁夷の風景画もよい。毎月、表紙の絵を飾りたくなる。そして、驚いたのが堂本印象の婦人倶楽部の表紙の数々。大正時代の作品だが、どれも幻想的な雰囲気に満ち溢れている。ビビッドで繊細な描写であり、いつの間にか絵の中に吸い込まれている自分を感じる。これはすごかった。堂本印象の絵は、いろんなタイプのものを断片的に見ているので、初期から晩年までの変遷の様子を全体的に眺めてみたい。最後の村上豊のコーナーも、たいへん素晴らしかった。秋祭りや鯉のぼり、雛祭りなど、ほのぼのとして、自然と微笑みが溢れてくる絵が続く。「悠久」の女性の着物に映る四季の光景はすばらしい。「月光」の女性の完全にデフォルメされた姿にも、まったく違和感が感じられない。ファンタジーの世界を楽しむ。「大妖怪」、ふと解説を見ると文藝春秋刊行の藤原審爾の装丁画。そういえば、我が家の夢枕獏の陰陽師も村上豊が絵を担当している。こちらも講談社ではなくライバル文藝春秋だった。

2009年11月25日

コメント(4)

-

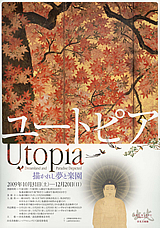

ユートピア 出光美術館

「描かれし夢と楽園」という副題。ユートピアという言葉には、明るい響きがある。狩野派や琳派の色とりどりの花々や桃源郷があるのは当然。阿弥陀来迎図や涅槃図もある。極楽浄土への入り口だ。山越阿弥陀図、この絵の前で昔、何人の人々が南無阿弥陀仏と唱えて亡くなっていったのだろうかと思う。本人が家族が一心不乱に祈っていいる姿が目に浮かぶ。伝俵屋宗達の四季草花図屏風。六曲一双の屏風にこれでもかとばかりに描かれた花々。むせかえるように咲く花々を前にして、この至福の時が永遠に続けばよいなぁと思う。夢は蜃気楼の如し。蜃気楼はハマグリの吐く息だ。そういえば、ハマグリを描いた皿もあった。俵屋宗達の伊勢物語図色紙「武蔵野」。武蔵野に茂る葦の陰に隠れる男と女。本来は追手に見つかり、離ればなれになるはずの男と女を宗達は貴公子と姫として、描いている。やはり男と女は離ればなれにならない方がよい。

2009年11月24日

コメント(4)

-

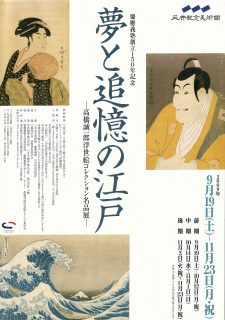

夢と追憶の江戸 後期 三井記念美術館

9月から3期に渡り楽しんだ高橋コレクションの浮世絵展もいよいよ明日で終わり。高橋コレクションの存在を知って、有意義だった。たばこと塩の博物館で展示中の平木コレクションは、ほとんどが重要美術品。重要文化財も多い。しかし、それに比べても、三井の高橋コレクションの方が明らかに美しい色彩が残っているように思える。平置きにして当てた照明の影響なのだろうか?出展内容は、前期、中期とまったく同じパターン。浮世絵を見るのは、このくらいしっかりした摺りの作品でないと面白くない。春信、歌麿、写楽、広重と見るべきものは多い。それ以外で、気に入ったものを挙げる。勝川春英の「金時の辻宝引」は、大人の金太郎=坂田金時と鬼の子どもたちとの福引遊び。金時の身体の鮮やかな赤がまぶしい。芳年の肉筆画ですばらしいものがあった。五条橋を渡る義経に薙刀を振りかざし背後から迫る弁慶。同じ場面を描いた浮世絵の3枚続きのものも素晴らしいが、この肉筆画は、緊迫感がたまらなく、カッコいいの一言。小林清親の光線画。「不忍池畔雨中図」のぬかるみに映る人物の姿など、情緒たっぷりな姿に酔いしれて会場を後にした。

2009年11月23日

コメント(5)

-

清方ノスタルジア サントリー美術館

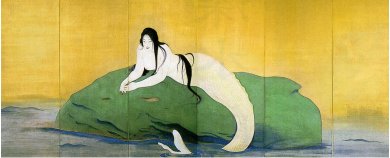

今まで鏑木清方の女性像には、どうもしっくりとこなかった。とくに単独で清方の絵を目にすると、他の画家の美人画と比べて、顔のメリハリが少なくインパクトが感じられないのである。はかなく弱々しい印象が強いのである。今回の展覧会でも、はじめはそんな印象を感じた。明治の頃(清方20代の頃)の絵は、顔の表情もはっきりとしていて、力強く感じるのだ。「深沙大王」や「嫁ぐ人」を見るとよく分かる。だから基本的に、清方の初期の方の絵が好きなのだ。しかし、これだけ清方の絵ばかり見ていると、だんだんこのはかない顔つきにも馴染んできて、階下の「明治風俗十二ケ月」ぐらいになると、もうすっかり、清方ファンに変わった自分を感じていた。特に4月の花見の絵。桜の枝に引っかかったおもちゃのパラシュートに新しい時代の美人画を感じさせられた。そして、桜花の下の少女の着物の朱のあでやかさに感激。そういえば、お夏清十郎物語の、幔幕の前のお夏の朱の着物も美しかった。もうひとつ感激したのは、清方が生まれ育った明治期の東京下町の暮らしを描いた「朝夕安居」の絵。さるすべり?の木の下で休む風鈴売りの姿。屋台一杯の風鈴が鳴る音が聞こえるようだ。清方は神田佐久間町の生まれとのこと。私の亡き祖父は関東大震災の前年に、佐久間町にやってきたとのこと。佐久間町のどの辺りが生家なのか気になる。もう一点のお目当ては、福富コレクションの「妖魚」。今まで、たびたび見るチャンスを逃していたので、はじめての出会い。男を海に引きづり込むセイレーンか。妖しい赤い唇に魅入られてしまった。夜の7時50分過ぎ(閉館10分前)には、あの階のお客さんが誰もいなくなり、妖魚の前は異界と化していた。

2009年11月22日

コメント(4)

-

浮世絵百華 たばこと塩の博物館

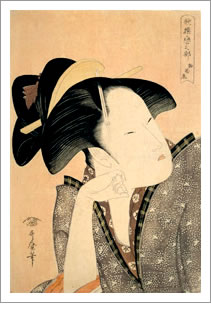

平木コレクションのすべてと題打った展覧会。あのららぽーと豊洲にあるUKIYO-e TOKYOが平木浮世絵美術館。そして、なぜか中央大学創立125周年記念とのジョイントの展覧会。中央大学と関係が深いそうだが、初耳。どんな関係になっているのか知りたいところだ。それはさておいて、この展覧会。入場料が300円。朝日新聞の広告を切り抜いて持っていくと150円。ほとんどただ同然で楽しめる。この展覧会も、時代を追って、浮世絵を紹介している。菱川師宣の「若衆と娘」から始まる。三井記念美術館で、「衝立のかげ」と名付けられていたのと同じもの。重要美術品や重要文化財の作品がずっと並ぶ。でも、発色は三井の高橋コレクションの方が素晴らしい感じがする。石川豊信の手彩色の漆絵。「花下美人」。桜の花に短冊をかける女。ほんのりと赤みを指したほほが印象に残る。いい絵だなぁと思ったら、重要文化財であった。春信は4枚。「鷺娘」の雪の風景の表現にキメ出しや空刷りがうまく使われている。窪春満の「六玉川之内 高野」は、白黒の版画の中に、女の傘の紐だけに一か所、朱の紐が見える。あとは深いモノクロームの典型的な紅嫌いの絵。歌麿の「物思ふ恋。」年増女が頬づえをついて、恋の行く末を案じている。見ているこちらもアンニュイな気持ちになる。一楽亭栄水など、初めて聞く名前の絵師だが、釣り花瓶に菊の花を投げ入れたシーンがすばらしい。広重の「江戸近郊八景の内」も重要文化財。墨絵のような雪景色の山々。心がキュンと引き締まる。歌舞伎堂艶鏡の「市川男女蔵」は、写楽の大首絵とはまた変わった役者の顔のクローズアップ。後期はすべて展示替え。

2009年11月21日

コメント(6)

-

皇室の名宝展 第2期 東京国立博物館

楽しみにしていた後期。わずか18日間の開催で、Takさんのブログに「いついこうかな~」と迷っている間にまずは行動とあったので、鎌倉から折り返す。土曜日の夕方5時。東博に到着。この時間帯は、人は多いもののさほどの混雑ではない。展示方法の制約上、絵巻物のコーナーが渋滞していただけ。鑑賞時間が一時間しかなかったので、書は横目で眺めただけ。工芸品と絵画に絞る。そんな状況の中で選んだ今回のベスト3。最も感動したのが、螺鈿紫檀阮咸(らでんしたんげんかん)。よく江戸絵画などに出てくる竹林七賢人の中の一人の阮咸がもっている楽器なので、この名前がつけられたのこと。とにかく、裏面のデザイン、筆舌に尽くしがたいとはこういうものを指すのか。とにかく、見とれてしまった。ひとまわりした後、もう一度もどり、閉館までの5分間、周囲に人がいないので、かぶりつきで眺めていた。真ん中の盛り上がった、螺鈿細工の複雑な花々の美しさ。そして、何色にも光り輝くオウム。くわえているのは、菩薩などの仏を飾る瓔珞。じっと眺めていると美の迷宮に、はまりこんでしまったような感覚に陥った。ベスト2は、春日権現験記巻。春日権現がいろいろな姿に身体を変えて現れる不思議な物語の絵巻。先週、日曜美術館で予習していたので、楽しみにしていた。夢と現(うつつ)をつなぐ色というテレビタイトルどおりの色。ちょうど700年前の作品という驚き。特に山々に雪が積もる場面が美しく、心に滲みたと思うや否や、戦乱の場面がでてきて、人の愚かさを痛感した。ベスト3は、蒙古襲来絵詞。ここがいちばんの混雑。はるか昔、この絵のパネルを持って、何度、授業をしたことか。子どもたちをこれほどひきつける資料も珍しい。この一枚で蒙古襲来の様子が一目で分かるからだ。竹崎季長がどうしてこれを描かせたのか理由を考えさせるとさらに鎌倉幕府と御家人との関係が分かるし、その後の幕府の衰退の様子も理解できる。そのほか、宗達の扇面屏風や正倉院の螺鈿細工の鏡とか、今のベルトと同じ形の帯。探幽の唐子遊びの絵なども印象に残る。開催3日目、早々と出かけて正解だった。

2009年11月16日

コメント(15)

-

大本山光明寺と浄土教美術 鎌倉国宝館

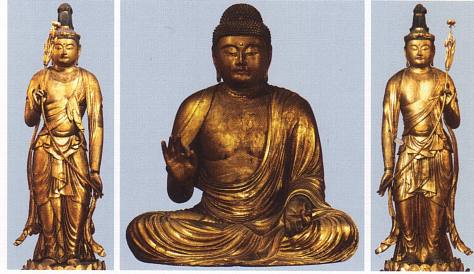

真如苑の大日如来像以来、ブームになっている運慶仏。神奈川・浄楽寺の運慶作の阿弥陀三尊像が出展されたとのことで、鶴岡八幡宮まで出かけた。この仏像は、浄楽寺では、3月3日と10月19日の年2日しか公開しない。浄楽寺以外での展示は30年ぶりとのこと。さて、展示会場に入るといきなり、中央に阿弥陀三尊像がでんと控えている。運慶の阿弥陀如来像は静岡の願成就院にもある。(いつでも拝観できる。)こちらのものに比較すると、金箔もきれいに残っており、かけている部分もなく、保存状態がよい。やはり、顔のモチモチとした感覚は運慶仏の特徴なのだろう。脇侍の観音、勢至菩薩の腰の張り方くびれ方は女性的。むかって左の勢至菩薩の方が色っぽい感じがする。うしろから眺めるとすその部分の衣文がくちゃくちゃとまとまっているのが面白い。(ふだんは後ろから見ることができないらしい)これで、運慶仏を見に浄楽寺に行かなくてはいいかと思ったら不動明王と毘沙門天は出展されていなかった。さて、他にも見応えのある仏像がかなりある。光明寺の如意輪観音坐像の金色に輝く顔は、江戸川乱歩の黄金仮面のマスクを連想してしまい、ちょっと笑ってしまった。絵画では「国宝 当麻曼荼羅縁起絵巻」が、スゴイ。絵巻のラスト、阿弥陀如来の来迎シーン。多くの仏が音曲を奏でるながら現れる姿が印象的である。細い筆の線で描かれた仏たち。みな微笑んでおり、優しい顔立ちだ。鶴岡八幡宮はちょうど七五三のお参りの子どもたちでいっぱい。階段下の舞殿では、結婚式までやっており、観光客で賑わっていた。

2009年11月15日

コメント(6)

-

合葬 杉浦日向子

皇室の名宝展で盛り上がっている東博。ここは、戊辰戦争の際、彰義隊の基地となったところ。西郷隆盛像の後ろには、彰義隊の墓がある。そういえば、彰義隊の幽霊の話は、地元でも有名な怪談で、昔々。祖父母によく聞いたことがあったことを思い出す。父方の祖父母は谷中、母方の祖父母は神田佐久間町に住んでいたのだ。杉浦日向子の合葬は、そんなおどろおどろしさもなく、淡々と若者の夏の日常のひとコマとして、彰義隊戦争を描く。140年前の江戸から明治への政権交代の際の悲劇。次に上野の山に出かけたら、彰義隊の戦いで散った若者のことを思い出したいと思う。

2009年11月07日

コメント(4)

-

若冲を知ったのは

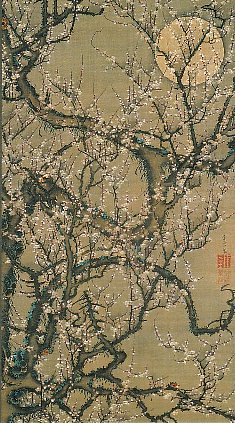

11月2日の月曜日。東博はオープンしていた。ツイッター情報では、月曜日ということで皇室の名宝展は空いているようなことであったが、3時ごろは、若冲のまわりなど、人の列が動かない有様だった。大混雑の中、若冲の動植綵絵を見ながら、ふと考えた。はじめて若冲の存在を知ったのはいつだったのかと。琳派の画家や応挙などには、馴染みがあったのだが今思えば不思議なことに、若冲のことはまったく知らなかった。2000年に京都で若冲展が開かれた時の記憶もない。この頃は、若冲を「わかおき」と誤読していたかもしれない。伊藤若冲が自分の中の最初にインプットされたのは、2003年の森美術館の開館記念展のハピネス展で「鳥獣草木図屏風」を見たことだと思う。この頃はまだブログを始めていなかったので記録が残っていない。そのあと、2005年の正月。日本橋高島屋の「大本山相國寺と金閣・銀閣の名宝展」で「釈迦三尊像」を見た。その時も強烈な色彩の仏画だという印象しか残っていない。はじめて、若冲の名前が強烈に残ったのは、千葉市美術館で「月夜白梅図」を見た時だった。ブログを調べるとそれは2005年の11月のこと。梅の枝のウネウネとしたくねり方や白い花のおしべの黄色が艶めかしい。動植綵絵では、「梅花皓月図」と似ている。その後、2006年の春から夏の半年間の宮内庁の三の丸尚蔵館で「動植綵絵」の公開。そして、東博の「プライスコレクション展」で、若冲ブームになった。私もこのブームに便乗して夢中になったのだ。奇想の系譜を読んだのもちょうどこの頃であった。この後、奇想の画家を中心とした江戸絵画の追っかけとなったのであった。

2009年11月03日

コメント(6)

-

菱田春草展 後期 明治神宮文化館

菱田春草展 後期 明治神宮文化館みなさんのブログで菱田春草展を知った。調べると、月曜日も開館しているとのこと。前期には出かけることができなかったので、いいチャンスであった。霧雨の降る中、明治神宮は明日の大祭の準備中。菊花展が秋の風情を醸し出している。菱田春草は横山大観の盟友で、若くして亡くなった画家。大観ともども画風を朦朧体の画風。あちこちの美術館で彼の絵を眺めたことがあるが、まとまった展覧会は、はじめて。代表作の「黒き猫」。どこかで見たような気がするが、定かではない。今回は、山種美術館の「月四題」が出展されている。おぼろ月を背景に、桜、柳、葡萄、梅が滲むように描かれている。どこか、もの哀しい風情が漂う。特に春草が描く桜はおぼろげではかなさを感じる。 春草の描く美人画は、ずいぶんと幻想的な雰囲気が漂う。「羅浮仙」は、梅の精だから、怪しい風情は当然だが、幽霊美人画といってもいいほどである。「秋の夜美人」。乙川優三郎の「喜知次」の表紙となっている。絽の着物が、まだまだ残暑を感じさせる。白い女郎花の花が印象に残る。秋がもうそこまで来ている。前期も見たかったなぁとつくづく思う。

2009年11月02日

コメント(6)

-

夢と追憶の江戸 高橋コレクションの浮世絵・中期 三井記念美術館

子どもたちが続々とインフルエンザにかかったという連絡が、次々と携帯に入る。あまりにも多すぎて、○○よ、お前もかという感じ。そういう自分も、風邪で声が出ない。今日も一日、家でおとなしくしていようと思ったが三井の浮世絵展の中期が今日までということを思い出し、昼過ぎからのんびりと日本橋へ。美術館に出かけるのは3週間ぶり。浮世絵展だし、美術館のはしごする予定もないので、たまには和服を着ていこうかとも思ったのだが、外は暑いくらいの陽気。夕方は雨との予報もあり、風邪気味で体温の管理がめんどくさいので、普段着の洋服で出かけた。今回も、師宣の「低唱の後」から始まる。手彩色は、色鉛筆で塗ったような鮮やかさ。男女の切れ長の目がきれいだ。そして、春信~清長~歌麿~北斎~広重~写楽とこのパターンは、3期を通して変わらないようだ。それぞれの絵の発色の素晴らしさは、もうスタンダードとなったがそれでも、毎回、感動させられる。たとえば、歌麿の「名所腰掛八景 鏡」の鏡の鏡面のキラ刷りの輝きには恐れ入った。春信の美しい作品も多数。これだけ見るだけで、心がホクホクしてくる。純情可憐という言葉がぴったりなカップルや子どもたちの姿。勝川春章の3人の役者の長いタイトルの絵も、グラビア刷りのような鮮やかさでびっくり。二代目喜多川歌麿。こういう人物がいたのだ。卵のようなデロリ顔。これはこれで面白いのだが、やはり歌麿に比べるとお笑い系に感じてしまう。豊国の「高しま ひさ」は木枠のある鏡に映る女の姿。だまし絵のようだ。英泉の「丸海老屋内玉川」のゴージャスな着物に息をのみ、国貞の「滝夜叉姫」のカッコよさに見とれてしまう。国芳の3枚揃いの「宇治川合戦之図」はスゴイ。かろうじて水面から頭を出す馬と武将。この馬の文様がユニークでもあり、この馬を目指して飛ぶ一本の矢が、戦場の臨場感を煽りたてる。広重の「富士川上流の雪景」は、水墨画の山水を鮮やかな青と白で表現したような奥深さ。「猿わか町よるの景」もワンコの影までが美しく表現されている。これで、明後日からの後期を見れば、この展覧会。思い残すことはなし。日本にもすばらしい浮世絵が残っていたことを知ってうれしい。

2009年11月01日

コメント(6)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- FXデビュー!!!

- 今月は自慢できるほど稼いでもないし…

- (2025-11-24 17:44:11)

-

-

-

- ゲーム日記

- 《ロマンシングサガ2 リベンジオブザ…

- (2025-11-24 20:00:06)

-

-

-

- 動物園&水族館大好き!

- 今日のマヌルネコ ノブヒデヤス

- (2025-11-25 00:15:58)

-