2009年12月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

清方ノスタルジア展 後期 サントリー美術館

鏑木清方に開眼した。前期のブログにも書いたのだが、今まで、どうも清方の描く女性像にピンとこなかった。特に昭和に入ってからの美人画の顔は、浮世絵のようにフォーカスのあったはっきりとした顔でなく、どうもうすぼんやりしているように思えてならなかった。ところが、今回、前期、後期とまとまった清方を見ているうちに、このどこか儚げな顔の美しさに、夢中になっているのに気がついた。頭の中で、ひとたび、回路ができてしまうと、あとは次々と登場する美人画にうっとりするのみ。そういえば高校のとき、音楽の教師が、分からないと思ったレコードも我慢して5回聴くと好きになると言ってたことを思い出した。さて、清方は東京の神田佐久間町の生まれ。ここは、私の祖父母が暮らしていた町だ。(実際に清方の生家は佐久間町のどこだかは分からないので、調べてみようと思っている。)朝夕安居は、そんな佐久間町の明治のころの夏の光景を描いたもの。後期は、水浴びする女性や、台の上でくつろぐ男たちの姿。明治風俗十二カ月も関東大震災と第二次世界大戦で東京の姿がまるで変わってしまう以前の光景。草花の種類で十二カ月図をみるのもいいが、人々の暮らしで眺めると、ほんと四季の移ろいがよく分かる。佐久間町が震災では焼け残ったのは、近所のお稲荷さんのおかげだと思っていたが、戦争では焼け野原になってしまい、お稲荷さんの御利益は無かったと祖母が語っていたことを思い出す。そんなわけで今回のお気に入りは「神田祭」。白地の着物に鳳凰の模様が鮮やかに映える。参考作品として、多くの浮世絵が出展されている。北斎、春信、栄之、清長など見応えあり。特に勝川春章の浮世絵。重要文化財「婦女風俗十二カ月図」の4月は、贅沢に絵の具を使った肉筆画。これだけでも見る価値大である。

2009年12月31日

コメント(4)

-

今年の展覧会ベスト10

一年がたつのは本当に早い。今年も多くのアートに触れ、日々のストレスの発散ができた。歳とともにだんだんと鈍くなり、感動することもだんだん少なくなってきた。美術館巡りは感性のリハビリだ。 加山又造展加山又造という画家の画歴がよく理解できた。琳派の様式美が現代に生きている。素直に美しさに感激。 特別展 神話~日本美術の想像力~ 「羽衣天女」と「浦島図」の揃い踏みに感激。アナザーワールドの神話の世界って魅力的。 大地の芸術祭 越後妻有トリエンナーレ2009現代アートが山里に溶け込んでいる姿に心和む。富山妙子という画家を知ったことは大収穫 奇想の王国 だまし絵展文句なしに楽しい。アートの楽しみ方の再発見。だまし絵って昔からの伝統があるのだ。 没後90年 村山槐多 ガランスの悦楽早世の画家のひとり。槐多が亡くなった歳の倍以上となってしまったが、青春の熱情、馬鹿さ加減が懐かしい。 若冲ワンダーランド何とか、MIHOまで駆け込みセーフ。「真作」の升目描きと「新発見」の屏風にうっとり。 白髪一雄展 横須賀美術館 哲学的、宗教的な作品名の名づけ方が、単なる無題にするよりよかったという事実は、ショック。絵の具の出っ張りや引き延ばされたところの美しさが好きだ。 鴻池朋子展 インタートラベラー 神話と遊ぶ人これも、アナザーワールドに落ち込んでしまったよう。無事に戻ってこれてよかったと実感した。 牧島如鳩展「にょきゅう」なんて、読めなかった。この画家もデロリの匂いがして、引きつけられた。 レイン

2009年12月29日

コメント(16)

-

‘文化’資源としての<炭鉱>展 目黒区美術館

各方面で、話題の多かった展覧会。最終日3時過ぎに駆け込み。ずっと二の足を踏んでいたのだが、「Art andThe City」さんのブログで、富山妙子の絵があるという情報を知り、これは行かねばと決意した。富山妙子。今年の夏、越後妻有ではじめて知った衝撃の画家。そういえば炭鉱もモチーフのひとつだった。この展覧会。噂に違わず、密度の濃い展覧会。近代の鉱山の様子は、さまざまな書籍類から情報を得ていたが、山本作兵衛の紙芝居のような絵で、改めて炭鉱労働の過酷な様子に気づかされる。かといって、炭鉱は負の側面ばかりではない。人が集まれば、友情も生まれる。恋も生まれる。人々の連帯も深まる。千田梅二の版画の温かさに心打たれた。写真のコーナーでも心打たれる作品が多数あり。おばあさんたちが屈託なく笑う写真があった。いい笑顔である。田島雅巳、「炭坑美人」というシリーズだった。しかし、そこに書かれたコメントを読むだけで、心が熱くなる。多分、現在では、故人となられたであろうが、長生きできて良かったですねと声をかけたくなった。炭鉱に事故はつきものであり、いつでも人の死は悲しい。「もの言わぬ帰宅」の嘆き悲しむ母子には、心が痛む。絵画コーナー。目指す富山妙子。「筑豊のアンダーグラウンド」黒い画面に白い骨が踊る幻想的な絵。彼女のホームページにあったこんな文章。「画家は時代の傍観者でよいのか、美とは何か。 私はなんのため、誰のために描くのか・・ 」それは、この<炭鉱>展全体にも共通するテーマだと思う。自分自身が単なる傍観者でいいのかと、改めて問いかけられる。

2009年12月28日

コメント(0)

-

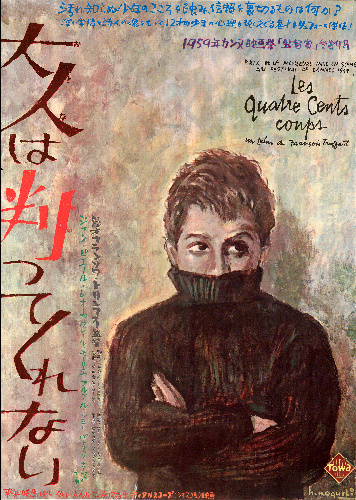

グラフィックデザイナー野口久光の世界 ニューオータニ美術館

高校時代、いとこの影響でジャズを聴くようになった。はじめの頃は、ジャズはとっつきにくく、レコードを買っては、ライナーノートを読んで研究していた。その時、夢中になって読んだライナーノーツの執筆者に野口久光や油井正一らがおり、とても参考になった。スイングジャーナルの記事にも大いに役立った。実は今回の展覧会、このジャズ評論家の野口久光と同一人物だとは全く思わず、TAkさんのブログを拝見するまでは、同姓同名の方だとばかり思っていたのだった。この展覧会は、野口久光のフランス映画のポスターを集めた展覧会。戦前の作品は「望郷」くらいしか見たことがないが、戦後の作品は「天井桟敷の人々」など、何本かは見ている。特に小学生の時、テレビで見た「禁じられた遊び」は、小学生でも理解できる味わい深い映画であった。中学になって、再びルネ・クレマンの「太陽がいっぱい」をやはりテレビで見た時は、興奮で眠ることができなかったのを今でも覚えている。これが私の映画の原点である。さて、当時はポスターは手書きが当たり前だったようだ。中には下書きの鉛筆の線が見えるものもあった。ポスターに写真が使われるようになるのは、ずいぶん最近のことらしい。映画のポスターがイラストだなんて古臭いとばかり感じていたのだが、こうして眺めていると実に趣のある作品ばかりだ。特にトリフォーが絶賛したという「大人は判ってくれない」は、この絵を一枚見ただけで、映画の内容が想像がつく。ポスターに書かれているコピーも面白い。「よき時代のパリ、魅惑の街モンパルナスが語る薄倖の天才画家モジリアニの苦闘と悲恋の伝説!」これは、分かりやすい。「モンパルナスの灯」「壮絶!ご存知BBがその妖しき姿体で老巧ギャバンに体当たりの熱演」「官能巨篇」。これには笑えた。「可愛い悪魔」出かけたのが、ちょうど最終日だったので、かなりの人出であった。

2009年12月27日

コメント(0)

-

静寂と色彩:月光のアンフラマンス 川村記念美術館

アンフラマンスという抽象的なことば(「とても薄い」というような意味らしい)をテーマにした展覧会。月光との関連は「月に宿る超越的な次元の静謐とした光と闇の関係・・・・」とあるのだが、よく分からない。まぁ、川村でやるので見ておこうとドライブがてら、軽い気持ちで出かけた。第1室は、川瀬巴水の版画と西洋の版画が向かい合って展示されていた。その真ん中には室町時代の十一面観音図。異質なもののコラボレーションだが、テーマの通り、静謐な空間となっている。やはり一連の川瀬巴水の作品は素晴らしい。ブルーがぐっと心に滲みる。対する西洋版画。ジョン・マーティンのメゾチント作品「ノアの大洪水」の画面の情報量の多さ。見飽きることがない。月光菩薩像ではなく、なぜか十一面観音像。このくらい保存状態のよい仏画だと眺めていて楽しい。第2室の現代アートの方は、理解しようとせずに、ただただ眺めて、色彩の豊かさを楽しんだ。エンマ・クンツというヒーラーの絵。私が彼女の絵を見て真っ先に感じたのは、曼荼羅のようだということ。そういえば、チラシにも彼女の絵と当麻寺曼荼羅図がデザインされていた。

2009年12月26日

コメント(0)

-

藤本能道展 菊池寛実記念 智美術館

月刊展覧会ガイド1月号の特集の「これほど完成された展覧会に出会える機会はめったにない。」という記事に触発されて、智美術館に出かけてきた。藤本能道。私は初めて名前を聞く陶芸家であったのだが、藝大の学長であり、人間国宝であった方だ。この美術館の理事長と親交があり、17年前、やはり同じ展覧会を開催し、その2ヵ月後に亡くなられたとのこと。その鎮魂を込めて、まだ開館6年の美術館をこの展覧会のために全面改修したものである。とにかく展示空間がすばらしい。露出展示の作品がほとんどなのも魅力的。思わず手が伸びそうになるのを抑えるのに苦労するくらいである。展示台や照明なども趣向が凝らされており、それぞれの陶磁器の鳥や虫たちの命をじっと封じ込めているようである。作品は、鳥や昆虫をあしらったものばかりであった。とくに釉描加彩という技法により表現されるもわもわとした背景は、ピントをずらした写真のようでもある。絵付けのされた陶磁器は、琳派の装飾のようにくっきりと表現されている方が好みだったが、この作品を眺めていると、だんだん背景のもわもわ感にも慣れてくる。やがて、空間の束縛を逃れて、唐突に鳥や虫たちが生命を持って自由に飛び回っているように感じられてくるのだ。そうなるとたまらない。ひと回り目よりも、二回り目の方がずっと楽しめた。青筋アゲハが描かれた小さな飾箱。こんな小振りの作品にも心が揺らめく。我が家にもほしいとつくづくと思った。

2009年12月25日

コメント(2)

-

浮世絵百華 後期 たばこと塩の博物館

前期は、平木コレクションの中でもとっておきの名品を出展し、浮世絵の楽しさを紹介していたのだが、後期は「浮世絵とは何であったか」というテーマで、文化史の側面から、浮世絵を紹介した展示となっている。それでは、浮世絵とは何であったか―結論から言うと浮世絵は大きなムダであり、取るに足りないものであったと、この展覧会の主催者は訴える。日用品であり、慰み物であり、子どもの娯楽であり、情報紙であり・・・・浮世絵とは大いなるムダの文化だったのだ。ヨーロッパに送った漆器や磁器の包装紙であった浮世絵を見て、ヨーロッパの人々が浮世絵の素晴らしさを認識した。片や日本では明治になって、一昔前の浮世絵なぞ、顧みられることなく、どんどん優れた作品が海外流出していく。さて、そんなことをつらつらと考えさせられながら今回も平木コレクションの名品を眺めていく。今回のいちばんの収穫は、歌川国貞の「雪・月・花」の三枚揃いの団扇絵である。まさに実用品として作られた浮世絵なので、切り取られずに三枚揃っていること自体が驚異的。団扇いっぱいに、ビジュアルに女性の大首絵が描かれている。それぞれ、雪が降り、花びらが舞うあでやかさに心が躍動した。こんな素敵なものを、実用品として使用せずに、大切に保管してくれていた方に大感謝。最初に保存した方は、美術としての魅力に気付いた方であろうか。それともほんの偶然か。いずれにしろ、興味は尽きない。

2009年12月24日

コメント(0)

-

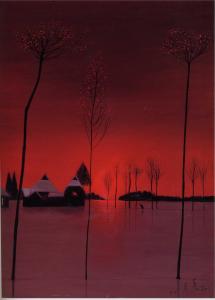

斎藤真一展 瞽女と哀愁の旅路 吉祥寺美術館

もう15年も昔のことになるが、山形を旅したことがある。その時、出羽桜の酒蔵を訪ねたのだが、となりに小さな美術館があった。何気なく覗いてい見たのだが、そこで、強烈なインパクトを受けたのが、この斎藤真一の絵であった。その昔、ATGの映画に夢中になっていた頃に見た「津軽じょんがら節」の中に出てきた絵だということを後に思い出した。斎藤真一の描く人々は、ボッシュの絵の登場人物を思わせるようなデフォルメされた人物像だ。そして、背景の濃い原色。特に瞽女の絵の背景に使われる強烈な赤(斎藤は「赫」と呼んだらしい)は、彼女たちが失明する前に見た夕陽の色をイメージしたものだそうだ。この赤が強烈に胸に突き刺さるのだ。瀬戸内寂聴は、「魂をぎゅっと大きな手で掴まれたような感じ」と述べているが、まさにその通りである。斎藤真一は、ヨーロッパに留学し、藤田嗣治とも交流したそうだ。このヨーロッパ留学のころから、絵に独特の幻想味が表れてくる。ひとつは藤田の影響。そして、ボッシュら中世の宗教画の影響ではないだろうか。この展覧会は、斎藤が中学生時代に描いた自画像から東京美術学校の頃の作品。そして、ヨーロッパに留学時のもの。瞽女や明治の新吉原を題材にしたものなどが展示されている。どの絵も、絵の登場人物がこちらに語りかけてくるようでもあり、逆に自分がどっぷりと絵の世界に溶け込んでしまったような感じもする。せまい展覧会場なので、展示替えがあるが、わずか100円という入場料でなので、文句も言えない。それどころか、これほどの感動を与えてくれたことに感謝。後期が待ち遠しい。

2009年12月23日

コメント(2)

-

根津青山の茶の湯 根津美術館

土曜日の午後3時過ぎ。根津美術館の受付に行列ができていることにまず驚いた。茶道具の展覧会ではないか。茶道をたしなんでいる高齢の女性グループの方がいるのは、理解できるが、若者のカップルが結構目立つのは不思議。お茶って、こんなに若者に浸透していたのだろうか。さて、この展覧会は、根津嘉一郎が催したいくつかの茶会の道具の取り合わせを再現したもの。さりげなく、名品が出てくる。「鼠志野茶碗 銘山の端」は、胴や見込みの幾何学模様が不思議な味わい。五島の峯紅葉、三井の卯花墻と合わせて三大志野茶碗に数えられている。志野茶碗が最近、だんだんと好きになってきた。素敵なものを見た。「南蛮海老耳付水差」は、ベトナム製のずんぐりむっくりとした鉛色の水差し。海老が耳として二か所についているのがとてもかわいい。水墨画では、馬麟筆の「夕陽山水図」。朱に染まる雲が流れる水面を4羽のツバメが飛ぶ。何とも穏やかな気持ちにさせられる。となりの展示室では、国宝の「鶉図」をはじめとした中国の花鳥画を展示しているが、こちらも素晴らしい作品ぞろい。気品のある「鶉」も良かったが、私は、ぬれ雀といわれる「竹雀図」が大変気に入った。牧谿作といわれている作品。雨にぬれてかすむ雀の様子。しっとりとした情感が伝わり「これぞまさに水墨画」といったである。2階の展示室では、雪見の茶と称し、雪をテーマにした茶道具を展示している。ここで、ノンコウの黒楽茶碗の銘「雪峰」を見ることができた。黒楽茶碗がどうして雪なのかと思いながら眺めているうちに、角々とした表面が、やがて鋭い雪山の峰のように見えてくるのが不思議だった。しかし、本当にこの混雑ぶりには驚いた。結局、人の流れに沿って眺めていたら、閉館時間となり、青銅器や蒔絵のコーナーを見る時間が無くなった。是真の印籠は三井でみたばかりなので、まぁいいかと会場を後にした。

2009年12月21日

コメント(2)

-

江戸の粋・明治の技 柴田是真の漆×絵 三井記念美術館

私が柴田是真を知ったのは、ちょっと前のニューヨーク・バーク・コレクション展(東京都美術館)でのこと。そこに出展されていた「茨木図屏風」に感心させられた。老婆に化けて、切り取られた自分の腕を取り返しに来た鬼の姿は躍動感にあふれていた。そこで、是真は画家とばかり思っていたのだが、実は、優れた工芸作家であることをこの展覧会で知らされた。会場は、まずエドソンコレクションの漆器や蒔絵からはじまる。あの三井の立体的な空間は、360度から眺めることができ、工芸品を置くのにぴったりである。つきあたりの部屋にあった「柳に水車文重箱」。青海波塗りで、微細に続く黒漆の波模様の上に、金蒔絵の草花が美しい。解説を読むと、この青海波こそ是真の骨頂だそうだ。漆黒の地だけではなく、黒漆にもさまざまな工夫が凝らされているとのこと。ただの蒔絵ではなかったのだ。私は、ただ何となく見てしまったが、もう一度出かけて驚異の技法を再確認したい。来年、美の巨人たちや、日曜美術館で取り上げられるそうなので、それらを見てから出かけようと思う。だまし絵ではなく、だまし漆器がいくつかあった。金属でできているとばかり見えるお盆が実は紙に漆を塗ったものであったり、陶製の茶入れも実は竹に漆を塗ったもであったりと。これを手にした人が驚く様子が目に浮かぶ。漆絵。普通の日本画のように色とりどりの華やかさはないが、その分、こってりとした重々しさがあり、独特の風情である。では、重苦しいのかと言えばそうではない。そこかしこに是真の超絶技法が伺え、楽しいのである。さきほどの青海波塗りで描かれた波の下のアザラシの絵など実にかわいらしい。是真は京都に留学して、四条派の絵を学んだのであるが、実は生粋の江戸っ子だった。眺めていて、思わずニンマリとする遊び心に溢れた絵師なのである。柴田是真、再発見。

2009年12月20日

コメント(2)

-

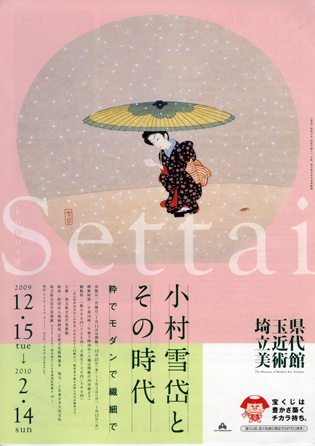

小村雪岱とその時代 埼玉県立近代美術館

この展覧会のチラシを見た時から、胸がときめいてしまった。「昭和の春信」と呼ばれたとおり、春信の描く美人と同じような華奢な女性が雪の中にたたずんでいる。ただし、実際に眺めると春信の女性よりも、強い意志を秘めたような表情である。a手元にある美術出版社の「浮世絵の歴史」にこの「おせん 雨」の絵が掲載されているので、てっきり大正新版画の流れの版画家なのかと思っていたのだが、実際は雪岱の手になる版画はほんの数点しかないのだ。版画のほとんどは、死後に摺られたものが多いのである。雪岱は、おもに連載小説の挿絵、舞台装飾、本の装丁で活躍していた。デビューは、資生堂のデザイナー。その後、泉鏡花の数々の本の装幀を務めるようになる。袖珍本と呼ばれる小振りの本がある。宝箱のように美しい本だ。昔の本は、それ自体が美術品となっている。邦枝完二の新聞小説「おせん」の挿絵。ビデオで挿絵を紹介しながらこの小説のあらすじを解説していた。笠森おせんと歌舞伎役者の悲恋。すらりと細い線の魅力。建物や座敷を描いているのだけれども、人物が描かれていない絵が何枚かあった。灯りや、三味線などの道具が人の痕跡を伝えるだけ。静寂感に包まれた画面がいい味わいだった。

2009年12月19日

コメント(6)

-

日本の表現主義 松戸市博物館

1910年から1920年代の大正期を中心にした、作家の内面を自由に表現した芸術を日本の表現主義として紹介した展覧会。すでに各地を巡回して、なぜか、松戸市にやってきた。河野通勢、村山槐多、関根正二、萬鉄五郎、秦テルヲ、甲斐庄楠音・・・など、見たいと思っていた画家の絵が次々に登場。狭い会場に通路を作って多くの作品を並べていたがその濃密さに歓喜の雄叫びをあげたくなった。まずは、関根正二の「子供」は、ブリヂストン美術館で何度も見ているが、「少年」は、初めて見た。一心不乱に一輪の花を見つめる頬の赤い少年の横顔。20歳で夭逝した関根のおそらく、まだ「死」を意識していない頃の素朴な絵に心打たれた。22歳で夭逝した村山槐多は、ちょうど松濤美術館でも展覧会が開かれているが、ここに出ている「裸婦」「房州風景」、版画の「尿する裸僧」を併せれば、完璧だったであろう。「裸婦」のガランスにああ、槐多だと感激する。萬鉄五郎の「雲のある自画像」。同時代に描かれた近美の「裸体美人」に比べると何とも陰鬱な絵。統合失調症かうつの病人が描いたようにしか思えない。ちょうど読み始めた中公新書の「早世の天才画家」のトップに出てくる絵なので興味深く眺めた。(実は、昨日、この本をどこかに置き忘れてきてしまったのだ。)極めつけは、やはり岡本神草の「拳の舞妓」。昔、美の巨人たちで京都市美術館にある「拳を打てる三人の舞妓の習作」の番組を見て以来、常々、見たいと熱望していた絵。今回は、別バージョンのものであるが、奇妙にさえ感じる手の表現に恐れ入った。この手は藤八拳の狐のポーズではないかと思うがどうだろう。続いて、甲斐庄楠音のえげつない「裸婦」や秦テルヲのどろどろした「無題」などデロリの絵に背筋がゾクゾクしっぱなし。この時代の大正ロマンあるいは大正デカダンと呼ばれる作品の数々は、実に味わい深い。

2009年12月14日

コメント(6)

-

束芋 断面の世代展 横浜美術館

朝日新聞の夕刊の連載小説「悪人」の挿絵原画から展覧会は始まる。まるで絵巻物のように横長に展示されている。新聞では、小説の方は、最初だけ読んだだけだったが、束芋のイラストはその粘着感の漂う気持ち悪さが好きで、毎日眺めていた。一本の線が延々と続き、次々と変容する物語を紡ぎ出すような感覚が楽しい。ただ描かれた中身は、決して心地よいものではなく、濡れた長い髪の毛が絡んで、肌にまとわりつくような嫌な感じがする。あとは「油断髪」「団断」「ちぎれちぎれ」「BLOW」の4点の映像作品のみ。ちょっと拍子抜けして、会場の方に「これだけですか」と尋ねてしまった。束芋は、自らの世代を団塊の世代に対して、断面の世代という。連帯よりも個への執着。そしてその個をつなぐのは情報機器であり、血の通うコミュニケーションは、成立しない。団地や集合住宅をバッサリ切断し、その断面から覗いてみても、やはりお互いに不干渉な個に変わりはない。人間の肉体も、分断され、花などに変容していく。身体にしみ込んでいる聞きなれた音なんだけれども、違和感を感じるような音響とともにアニメーション映像が流れていく。だから、決して心地よいわけではないが、見ずにはいられないというアンビバレントな感覚に陥ってしまう。今回は、横浜美術館全体がこの束芋の雰囲気に覆われており、巨大な美術館が異界と化していた。

2009年12月13日

コメント(4)

-

白髪一雄展 横須賀美術館

白髪の作品はブリヂストン美術館をはじめ、あちこちで見ているのでなじみ深い。昔、この画家が紐にぶら下がり、足で描いている映像を見たときから、強烈にインプットされた。昨年、日曜美術館を見ていたら、逝去されたニュースが流れ大変、驚いた。今回の展覧会、横須賀なので遠いなぁと躊躇していたのだが、ogawamaさんのブログに後押しされて出かけることにした。結果、大満足。出かけて本当によかった。しかし、我が家からこの美術館に行くのに京都に行くのと同じ時間がかかるとは。初期のころは、血をイメージする赤い絵の具を使った作品が多い。猟奇的であるというキャプションがあったが、極めつけは、「猪狩壱」。実際に猪の毛が貼り付けられており、その上に真っ赤な絵の具の帯が走る。絵の具によって獣毛は逆立ち,おまけに内臓がはみ出しているようにも思える表現もあり、目を覆いたくなるようなむごたらしさも覚える。しかし逆に動悸が高まり、テンションが上がるのも感じるのだ。内なるサディスティックな欲望が湧きあがるのであろうか。白髪の作品は、絵の具がのたりくねり、のたうちまわるようである。さらに削り取りたくなるくらいに盛り上がる部分がある。また引き延ばされた部分の絵の具の重なり具合にハッとするような美しいグラデーションを発見したり、規則正しい円を描いた作品もあったり、まったく飽きることがない。抽象絵画でこれだけ夢中になるのも、我ながら珍しいと思った。サム・フランシス展に行った時以来かもしれない。晩年になると明るい色使いの作品が多くなり、タイトルも「天女の舞」とか「歌人蓮月」など美しいものが増えてきたようだ。白髪がぶら下がった紐が吊り下げられていた。下部には絵の具が染みついており、ひんやりと、そしてつるりとした感触。強く引っ張らないでくださいと注意書きがあったが、ぶら下がってみたくなった。

2009年12月12日

コメント(1)

-

MIHO MUSEUM 常設展

南館の常設展。エジプト、ギリシャ・ローマ、西アジア、南アジアとそのコレクションには目を見張った。松岡美術館やブリヂストン美術館のコレクションもそれぞれ見ごたえがあるのだが、ミホの、特にエジプトのコーナーの展示物には驚愕した。まず、欠けたファラオの頭部。片目しか残存していないのだが、それが、まるで現代彫刻のようなシュールで洗練された印象を残す。獅子頭神像も素晴らしかった。赤胴色に輝く像に緑青の青味がまだらにかかり、実に美しい表面となっている。メトロポリタン美術館などでも見る青カバは小ぶりでかわいいし、花文のガラスの美しさにもうっとり。極めつけは、次の部屋にあったホルス神像(隼頭神像)である。「骨は銀、肉は金、髪はまことのラピスラズリ」という言葉をそのまま再現しているのであるが、光り輝く銀色の身体にまずもって驚いた。神の毛の隙間には、ブルーのラピスラズリが嵌め込まれている。ラピスラズリは残念ながら完全には残っていないのだが、何度も周囲をぐるぐると回って眺めてみた。ギリシャ・ローマの朱の背面に描かれたキューピッドにも感動。西アジアの猫のリュトンにも見惚れてしまった。バスの時間が気になって、ゆっくりと鑑賞できなかったので、次の機会には車で訪れ、のんびりと過ごしたいと思う。

2009年12月08日

コメント(2)

-

特別展 神話~日本美術の想像力~ 奈良県立美術館

土曜日、夕方6時過ぎ。奈良県立美術館は貸切状態。監視員とガードマンしかいない。おまけにこの美術館は、各部屋とも片側だけの展示なので空間が異様に広く感じる。さらにテーマは神話ときたから、なにか異世界に迷い込んだ感覚。わくわくどきどきの展覧会体験だった。明治から大正にかけて描かれた洋画・日本画による神話画を一挙に展示。とにかく、本多錦吉郎の「羽衣天女」と山本芳翠の「浦島図」を同時に見ることができる幸せ。私は、これに原田直次郎の「騎龍観音」(東京国立近代美術館蔵=護国寺寄託)を併せて、日本近代絵画の三大傑作(奇作?)だと思い、偏愛している。デロリの系譜の作品である。羽衣天女は、天使と天女が合体したような異様な姿。羽衣があるのに、なぜ羽根が生えている必要があるのか?などとは考えない。楽しければよい。浦島図は、延々と続く美女のご一行にかしづかれながら、恍惚とした表情で玉手箱を抱える浦島太郎がいい。解説にラファエロの「ガラティアの勝利」や仏画の阿弥陀来迎図の影響云々とあり、なるほどと感心する。原田直次郎の「素戔嗚尊八岐大蛇退治画稿」は、なぜかヤマタノオロチ退治の絵から犬の頭が飛び出している。もう一枚、素晴らしい絵を見た。寺松国太郎という画家の「乙女散華の図」。羽衣天女と似たような題材であるが、やはり天女が、空に舞い、花々を散らしている。山本芳翠の裸婦もいいが、こちらの天女の豊満な胸に立ちくらみしてしまった。鈴木松年のスサノオノミコトのヤマタノオロチ退治の日本画などは、カッコいいのひとこと。松岡映丘の「佐保姫」なぞもゾクッとする美人画であった。その他、暁斎、芳年、鉄斎、黒田清輝、青木繁、小林古径・・・・の素敵な絵がたくさんあり、見応え十分。はるばる奈良までやってきた甲斐があったと大満足。これが、奈良ではなくて、六本木のサントリーあたりでやったら大ヒット間違いなしの展覧会であったことと思う。

2009年12月07日

コメント(10)

-

国宝青不動御開帳 青蓮院門跡

紅葉はほぼ終わりとなったが、まだ庭園は紅く、楽しむことはできた。青蓮院を訪れるのは、記憶にある限りでは3度目である。学生時代に、寺院の庭園をちょこっとかじったときに小堀遠州作のこの庭園を見に来たのが最初であった。あともう一回はいつだったか忘れたが、入り口の大きなクスノキが印象に残っている。さて、今回のお目当ては、日本三不動のひとつ、秘仏の青不動二童子図を見るため。と言うのも、今年の春、サントリー美術館での国宝三井寺展で、国宝黄不動像を見たからである。どうも日本三大○○とかに弱いミーハーな自分としては、あとは高野山の赤不動が残るばかりと、御開帳を期待している。青不動像、展覧会場のガラスケース越しに見るより、お寺の境内に展示されていた方が、ありがたみが異なる。心から拝もうという気持ちになる。ひとりひとり願い事を書くお札もうまい演出だと思いつつ、私もしっかりと現生利益を願う。青不動は、意外にもかなりの彩色が残っていて、特に背後の火炎光背となっている三毒を焼き尽くすという迦楼羅(かるら)のあでやかさには目を見張った。「むさぼる心 憎しみの心 怒りの心に負けず感謝の心と 人への思いやりを忘れず・・・」という言葉が掲げられていて、一時は敬虔な気持ちになるが、日常生活に戻るとそんなことはすっかり忘れてしまうのである。

2009年12月06日

コメント(5)

-

若冲ワンダーランド MIHO MUSEUM

やっと今年最大の話題、若冲ワンダーランドに出かけることができた。6期に分かれた展覧会も来週で終わり。ぎりぎりラストの6期に間に合った。まずは、人面の獣。白澤(はくたく)図がある。顔に3つ、胴体に3つの目がある。まさにワンダーランドの入り口にぴったり。薄暗い空間にこれからの期待が膨らむ。京博の乗興舟や素絢帖などの版画が、暗いトンネルの闇の中に輝いて見えるようだ。この先からは、もう若冲ワールド。ワンダーランド。自由奔放な若冲の絵には、分かっていても圧倒される。「枯木鷲猿図」。ワシはすぐ目につくが、サルは一瞬、どこにいるか分からない。右下の木のうろの中に耳をふさいだ「聞かザル」を発見。ワシとサルが立体的なのに、木の描き方が平面的な感じのする墨絵で、アンバランスな感じがする。この不思議さが、面白い。同じ猿の絵でも、家族が協力し合って、桃の実を狙う「猿猴摘桃図」は微笑ましい。枡目描きの「白象群獣図」。これが見たかった。ゾウ、リス、クマ、手長サル、龍たちが月に吠える。他の升目描きの作品と違い若冲の唯一のオリジナルとも言われている。確かに一マス一マスが正確に描かれている。ゾウの目がかわいい。ゾウといえば、やはり新発見の「象と鯨図屏風」は、よい。象と鯨の対峙するスペースがいい。こちらもたれ目の顔つき。ゆるんだ表情が可愛い。鼻に至る口元がギザギザのままなのは、どうしたのだろう「百犬図」。かわいい子犬がじゃれあっている。本当に百匹いるのか数え始めたが、途中であきらめた。子孫繁栄を願ってのものらしいが、眺めていて楽しい。私はネコ派だが、このくらいのイヌだったら、大歓迎。若冲作品も個人蔵のものが多いということを、改めて知った展覧会でもあった。時間がなく、常設展と「オクサスのほとりより」をじっくり眺める時間がなくて残念。京都からのJRが数分遅れた。石山駅で10時10分発のバスが目前で出てしまい、入り口に走り寄って、手を振っても乗せてくれなかった。時計を見るとまだ11分になっていないではないか。1時間待った次のバスは3分遅れで到着。これには立腹。次回は絶対、レンタカーを借りる。奈良へ抜けるのも良いし、琵琶湖を回っても良いか。

2009年12月05日

コメント(12)

-

没後90年 村山槐多 ガランスの悦楽 松濤美術館

村山槐多の絵を見たのは、竹橋の東京国立近代美術館で、今回も出展されている「バラと少女」に出会ったのが、はじめてであった。二十数年も前のことである。はじめてこの絵を見たときから、この少女の歯を食いしばったような頑なな表情と、赤い頬に強烈に引きつけられたのだ。槐多の絵ではいちばんのお気に入りとなった。この「バラと少女」。明るい近代美術館で見るのと異なり、松濤美術館のほの暗い空間に置かれると、背景の草花がよりいっそう、意志を持った生き物のように、禍々しく感じられたのである。まるでバラの花とススキの葉が、食虫植物のようにこの少女をからめ取ろうとうねうねと動いているように思えてならなかった。「湖水と女」は、ポーラ美術館蔵で、見たことがある。「ある四十女に」という詩もあるが、熟年女性の秘められた美しさをじっと絵にしている。モナリザのような不思議な美しさを感じる。今回はじめて見て、感激した絵が二枚ある。一枚は水彩の「カンナと少女」である。まさにガランスの魅力。炎のように鮮やかに描かれた絵である。やっと実物を見ることができた。もう一枚は、信濃デッサン館にある「尿する裸僧」。この僧は槐多自身らしいが、後光を発する姿に、強烈な自信を感ずる。光だけでなく、尿まで発してしまう。ただ、松濤美術館でのこの絵の置き方は大変よろしくない。ガラスにまわりの光景が映り込んで、肝心の絵が非常に見にくいのだ。もう少し考えてほしい。その他、木炭によるデッサンも多数あり、槐多の力強くもおどろおどろしい線にただただ圧倒された。ガランス色の表紙の図録が素晴らしい。図録というより、一冊の書籍だ。絵とともに詩も多数、掲載されている。巻末には、あのホラー小説「悪魔の舌」もある。数年前、創元推理文庫の日本怪奇小説傑作集を読んで、はじめて槐多が怪奇小説家でもあったことを知ったのだった。

2009年12月02日

コメント(7)

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

-

- ハンドメイドが好き

- ハンドメイドをしよう

- (2025-11-24 08:10:04)

-

-

-

- アニメ・コミック・ゲームにまつわる…

- アニメ『ふしぎ遊戯』第21~24章 ス…

- (2025-11-25 20:00:06)

-

-

-

- 戦闘機の写真を撮るのが好き!

- 三沢基地航空祭2025.09.21

- (2025-11-25 06:30:06)

-