2009年05月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

MOTコレクション MOTで見る夢 第1期 東京都現代美術館

ジャイアントトらやんの巨大なロボットに迎えられ、入場する。こういう遊び心に溢れた作品に出合うのも現代アートの楽しみのひとつ。1階左手のコーナーに行くと、黒田清輝の海の油絵が3点。どこが現代アートなのかと思いながら眺める。小品だが趣き深い海。そして、吉田博の新版画が5点。隅田川の光景を同じ版で刷りだけ変えて表したものや、亀戸の藤と太鼓橋がいい風情。さらに私の好きな国吉康雄の初期の作品もあるではないか。海上の小さな島に横たわる裸婦。夢の世界。奥村土牛や川崎小虎の作品も軽やかだ。中村貞似の「春」。このようにちょっとヘタウマな感じの不思議な雰囲気の女性像が好きだ。なんだか、現代アートには程遠いなぁと思いながら、心地よい音楽に誘われて、奥のブースに入ると、鮮やかな色があふれるビデオが上映されている。一瞬だけ女性の顔が見え、また色彩に分割される。先ほど、池田亮司の抽象的な音楽と映像を眺めたばかりだったので、こちらは、耳と目に心地よい。高木正勝というアーティストの映像作品だそうだ。やっと現代アートに接した。次からのコーナーは、もう現代アートのオンパレード。以前、こちらの展覧会ではまったレインボーカラーの大岩オスカールの作品もある。2階(実際は3階)には、大好きなサム・フランシスの作品が帰ってきた。向かいには内海聖史の三千世界。光がさんさんと差し込む明るい空間で、解放感に満たされる。このビー玉のようなもの(アクリルビーズ)で埋め尽くされた鹿の剥製が、噂の名和晃平だと知る。加藤美佳のメロウな油絵も美しい。おもちゃ箱をひっくり返したような実に楽しい展覧会。難解な現代アートが誰にでも楽しめるように分かりやすく展示されている好企画。帰りがけに振り返ると、ジャイアントトらやんが動いていた。さすがに火は吹かなかったけれども。これで、噂のネオテニー・ジャパンも楽しみになる。

2009年05月26日

コメント(6)

-

池田亮司 +/- [ the infinite between 0 and 1 東京都現代美術館

池田亮司という人に全く予備知識もないまま、出かけた。まず、入場すると暗く黒い部屋。いくつかの画面に数字の映像や座標軸の映像、レーダーサイトのような映像など、さまざまな映像が映っている。奥の部屋には巨大なスクリーンに投影されており、それぞれが、鈴の音色のような音とともに動いたりとまったりしている。この人は音楽家でもあるらしい。デジタル映像が音に引っ張られ、ゆがんだり止まったりする。宮島達男の世界に音響がついたような感じである。0と1の間の無限というタイトル。子どもの頃、0の次は、どうして1になることができるのだろう。いつまで経っても1にたどりつかないではないかと悩んだことを思い出す。地下の部屋は上階とは対照的に真っ白な部屋。いくつかある巨大なスピーカーから何やら音が投げだされている。どこかの公園で若者を撃退するのに、若者しか聞こえない音を流すという最近のニュースを思い起こす。しかし、私はこの手の音(とくにキーンという高温)が大の苦手であるので、早々に退散した。小松左京の「果しなき流れの果に」を思い出した。久々に読んでみたくなった。

2009年05月25日

コメント(2)

-

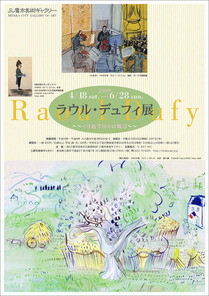

ラウル・デュフィ展 三鷹市美術ギャラリー

昨年、美の巨人たちでデュフィの1937年のパリ万博に出展された「電気の精」が放映された。今回の展覧会には、晩年に作成したこの作品の350点のリトグラフのうちの一点が、出展されているので楽しみに出かけた。今回の展覧会では初期のルノワール風の絵から、フォービズム、キュビズムを経て、独特の軽やかな線と透明感のある鮮やかな色彩を獲得するまでの軌跡がよく分かった。デュフィは、水彩の薄い透明感のある表現を油絵でも表すことができないかといろいろ考えたそうである。お気に入りは、油彩の「ドーヴィルのレガッタ」。規則正しく並ぶヨット。太いタッチの水面のさまざまなブルーが心地よい。「ボッティチェリによるヴィーナスの誕生」も、神々の持つ青と赤のマントの鮮やかさが印象に残る。やはり、デュフィと言えば、音楽会を描いた絵。軽やかなタッチの線で描かれた演奏家や楽器から、本当に温かみのある音楽が聞こえてきそうな気がする。「バッハへのオマージュ」というミューズが空を飛ぶ素敵な絵があったが、ちょうど音楽の絵を背景に石亀協子という美人ヴァイオリニストのミニコンサートが開かれた。ヴァイオリンは、どうしてこんなに深みのある多様な音が出るのだろうと、じっと指先と弓の動きに見とれていた。演奏後は、デュフィの絵の中の聴衆も温かい拍手を送っているようだった。最後は、「電気の精」。おかざき世界子ども美術博物館が所蔵しているリトグラフ。工場、造船所、発電所、歴史上の学者、神々、自然の光景など、科学と自然との調和を純粋に喜ぶ作品。デュフィが監修して刷ったのだが、この年にデュフィが亡くなっていることを思うと感慨深かった。

2009年05月25日

コメント(4)

-

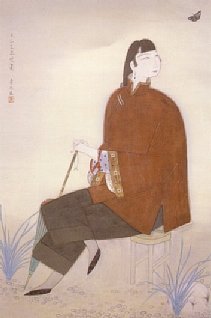

上村松園 美人画の粋 山種美術館

春に高島屋で松園の絵をさんざん見たので、こちらはパスしようかと思ったのだが、日本武道館のついでに寄ってみた。実際には松園の絵だけだなく、それ以外の画家の絵も多く、おまけに春信、歌麿、清長の程度のよい浮世絵まで出展されていて、見応え十分の展覧会だった。出展作、すべて美人画なのもうれしい。山種美術館の千鳥が淵最後の展覧会をパスしないでよかった。(余談だが、パスといえば、今回はぐるっとパスの対象施設ではなかった。)松園の有名どころの絵は、「砧」ぐらいだろうか。あとは、今まで、ぽつぽつと眺めたことのある絵が多い。あまり松園に詳しくないのでひょっとしたら、他にも代表作があったのかもしれない。もちろん松園の美人画は素晴らしいとは思うのだが、逆に破たんなく整いすぎて、面白みに欠けるというのが私の印象である。今回も松園以外の画家の作品の方が、正直なところ見ていて楽しかった。奥村土牛の、キツネ目の「舞妓」はかわいい。三輪良平の「舞妓」の方は、まん丸にデフォルメされた顔が面白い。青山亘幹という現代画家の絵には惹かれた。着物のしわまではっきり表す写実と今の時代らしいビビッドな彩色が目に鮮やかで、見とれてしまった。オーソドックスなところでは、村上華岳の「裸婦図」がある。この作品は、いつ見ても素晴らしい。裸婦はすべて曲線で構成されており、この丸みのある線が好きだ。線と言えば、橋本明治のステンドグラスを思い起こすような太い輪郭線にはもうずいぶんと馴染みが出てきた。洋画の和田英作の「黄衣の少女」があった。昭和6年の作。赤いバックに少女の黄色い衣装が映える。日本絵の具の発色のよさばかり眺めていたので、油絵でも、こんなに鮮やかな黄色が出るのだと再認識。先に松園の作品は面白みに欠けると書いたが、やはり髪の毛の生え際の精緻さや眉の描き方などは必見である。それから表装された絵の周囲の裂(きれ)地の見事さも見どころである。

2009年05月24日

コメント(6)

-

江戸浮世絵巻展 2回目 千葉市美術館

出張で千葉まで出かけたので、もう一度、浮世絵展だけ覗いてきた。こちらだけだとわずか200円で楽しめる。初日の土曜日に行ったときは、そこそこのお客だったが、平日夕方のためガラガラ。これだけの作品を独占できるなんて、何と幸せなことか。さて先日、春信の絵の色の劣化が残念と書いたのだが、錦絵ではなく、師宣同様の墨摺り絵と思えば、やはり春信美人。少女のような愛らしさに、やはりうっとりである。前回はなぜか見逃してしまったのだが、ガラスケースの中に、歌麿の「青楼絵本年中行事」があった。吉原の壁にクジャクの絵を描く絵師。これは、「歌麿 抵抗の美人画」によれば、生涯2枚目の歌麿の自画像とのこと。広重の縦二枚続きの「富士川上流雪中」もよい。山水画を思わせる深山幽谷にブルーの川が流れる。この川と遠くに見える滝のグラデーションがすばらしい。東海道五十三次の蒲原の色合いも美しい。これは馬鹿に出来ない。宵闇せまる雪道の様子に郷愁をそそられる。さて、再び肉筆画も紹介したいのだが、菱川師胤の「中村竹三郎・三浦小紫図」は、絶対にお勧め。特に懐月堂派風の表現に近い構図だが、着物の文様の色鮮やかさと精緻さには思わず目を見張る。この写真では、よく分からないので、ぜひ双眼鏡か単眼鏡を使って、実物をじっくりと見てください。

2009年05月20日

コメント(4)

-

江戸浮世絵巻展 千葉市美術館

千葉市美術館が集めた浮世絵の名品展。今までこの美術館で行われた浮世絵師の展覧会を回顧する目的もあるようで、師宣、歌麿、春信、清長らの絵が特に多く出展されている。やはり、先日来、外国からやってきた当時のままの色鮮やかな浮世絵を眺めているので、こちらの春信や歌麿の絵が、まったくもって物足りなく感じてしまうのは、しょうがないことか。それでも、出展数の多さ、比較的保存状態のよい国芳らの作品、それに美しい肉筆画と楽しめるところが多い展覧会であった。師宣は墨摺り絵に筆彩なので、劣化のショックはなく楽しめる。絵本の「恋のむつごと四十八手」「恋の楽しみ」なぞ、別のページも開けてほしい。まぁ、公立美術館では無理だろう。しかし、タイトルからしてなまめかしい。歌麿の美人大首絵は、「青楼七小町 玉屋内花紫」などがある。いつもながら、髪の毛の生え際、えりあしなどの細かい彫りのありさまに感動する。「錦織歌麿形新模様 浴衣」。輪郭線のない着物。歌麿の画期的な作品だが、この紫色がきれいに残っていたら、さぞ素晴らしいのだろうと残念に思う。国芳の団扇絵の美人図「見立道成寺」などが、数点ある。これらは、よくぞ残っていてくれたというくらい素晴らしいものであった。師宣の肉筆画の屏風「隅田川・上野風俗図屏風」にも目を見張ったが、私がこの展覧会で特に素晴らしいと感じたのは、窪俊満の「砧打ち図」と「萩の玉川二美人図」の二つの肉筆画である。水墨画調の暗い光景をバックにして、鮮やかに浮かび上がる女性たちの姿が、非常にドラマチックで感動的な作品であった。水野蘆朝の肉筆画の「美人虫取り図」も上記同様ステキであった。この画家、はじめて知ったと思ったのだが、実は以前にも江戸の誘惑展で他の作品を見ているのであった。冒頭の絵は歌麿の肉筆画「納涼美人図」。呂の着物の透け具合がいつ見てもすばらしい。歌麿の絶好調の時代の作品。

2009年05月18日

コメント(0)

-

パウル・クレー 東洋への夢 千葉市美術館

パウル・クレーがいかに浮世絵や水墨画など東洋の影響を受けていたかを探る展覧会。クレーが浮世絵の影響を受けていたことは、まだあまり知られていないそうで、研究途上とのことらしい。クレーがまだ色彩画家となる以前の線描画の時代に、北斎の「北斎漫画」の人物像を真似て描いているものが多数、展示されている。さらに、北斎をはじめ、写楽、広重、豊国、国芳などから、構図を借りたり、インスピレーションを得た作品があった。たとえば、「役者のマスク」という絵(これは、実際には展示されていなく、ビデオで紹介)は、北斎の百物語の提灯お岩さんの影響を受けている。提灯の平行線がそのままクレーの絵に使われているとのこと。それが、たとえば今回展示されている「ホールC、エントランスR2」の平行線とも関連しているという。過去に何度か見たクレーの展覧会に比べ、デッサンが多く、色彩感あふれる絵は少ないので物足りない。さらに上記の研究発表のような感覚であり、鑑賞というより、勉強したなぁという感じである。クレーの絵とともに展示されている浮世絵には、見るべきものが多かった。特に国芳の韓信の股くぐりの絵に出会えて大収穫だった。そして、このクレー展よりも階下の会場で併設されている「江戸浮世絵巻展」の方がインパクト大であった。

2009年05月16日

コメント(4)

-

水墨画の輝き―雪舟・等伯から鉄斎まで― 出光美術館

日本の水墨画の歴史をたどる展覧会。山水画から人物画、花鳥画。そして、文人画・禅画など水墨画の魅力満載。出展数も41点とさほど多くないのだが、見応え十分な展覧会だった。ほとんどの作品が彩色されてなく、黒と白の世界が続くのだが、決して不自然ではなく、当たり前のように眺めている。まずは、雪舟の「破墨山水図」から。輪郭線のない、大雑把な面で描かれた光景。今年の正月に千葉市美術館で「雪舟と水墨画展」を見ていたので、既視感を覚える。(この作品ではなかったが。)千葉市美術館で見たときは、このような輪郭線の無い「もわっ~」としたタイプの絵は好きになれなかったのだが、今回は最初に展示されていたせいか、気力十分。じっくり見ているうちに、船とか人とか、家々とかいろんなものが見えてきて、それが実に面白い。単純だが深い絵であると感じた。「武陵桃源・李白観瀑図」(岳翁蔵丘)は、ステキである。縦長の掛け軸2対。どちらも有名なシチュエーションである。落差の大きい滝を眺める李白と弟子の姿が面白い。また、桃源郷の岩山の桃の花のピンクがモノクロの世界の中でも自然に感じられる。能阿弥の「四季花鳥図屏風」。この絵が、年期が記入されている作品の中では日本最古の花鳥図とのこと。1469年応仁3年とある。すぐに「人の世空し、応仁の乱」と思い浮かぶ。この絵が描かれた京都は戦乱の時代だったのだ。それに反して、絵の中は実に平和な世界。さて、チラシにもなっている長谷川等伯の「竹虎図屏風」。普通、虎は龍と描かれ、雌雄の虎というのは、珍しいのだそうだ。左隻の後ろ足で頭をかく虎はかわいい。狩野探幽がこれは周文が描いたものだと間違えているのが面白い。同じく等伯の「竹鶴図屏風」。この濃くそして薄く描かれた竹の表現に、正月に等伯で見る「国宝松林図屏風」を思い出す。武蔵や宗達の水墨画を眺めるが、やはり目は浦上玉堂の絵にくぎ付け。もうすっかり玉堂フリークとなってしまった。きっちりとした筆使いで(皴法・しゅんぽう)描かれた山々。しかしそれはリアルさのかけらもない、全くのイマジネーションの世界。それでいて、深いのである。富岡鉄斎が玉堂へのオマージュで描いた「高士弾琴図」が最後にあり、趣き深かった。

2009年05月10日

コメント(12)

-

闇の鶯 諸星大二郎

それは時には少女となりて人魚の記憶描き損じのある妖怪絵巻闇の鶯涸れ川以上5編の短編集。帯につけられた『不条理ゆえに美しい「この世ならぬもの」が誘う世界―』というキャプションにそそられる。日常生活の裏にある異界に迷い込んでしまう主人公たち。特に「人魚の記憶」が怖かった。子どもの頃の記憶をたどって生まれ故郷に出かけていくと、そこには・・・というお決まりの設定だが、ラストのどんでん返しが強烈。「描き損じのある妖怪絵巻」は稗田礼二郎のシリーズ。最近、「百鬼夜行絵巻」関係の本を読んでいるので興味深い。これもラストが怖い。「闇の鶯」は、20年前の作品だが、自然と文明の対立をテーマにした優れた作品。「涸れ川」も、諸星作品によく登場するどこの星かわからないが、乾いた砂漠の世界を旅する男の物語。異郷での驚異と切ないラストが心に滲みた。

2009年05月08日

コメント(6)

-

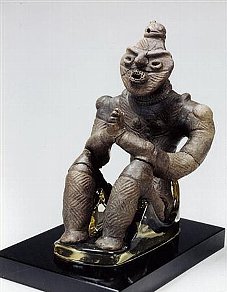

平成21年新指定国宝・重要文化財 東京国立博物館

こちらもGW明けまでの展示なので、ぼやっとしていると終わってしまう。とにかく国宝指定の八戸市風張1遺跡出土のこの土偶を見たかった。私は亀ヶ岡石器時代遺跡の遮光器土偶が大好きである。絶対に宇宙人であると子どものころから思っていた。半村良や高橋克彦の小説を手当たり次第読んだことを思い出す。それにしても、この合掌土偶。なんと不思議な姿だろう。のっぺりとした板のような体がうまく丸められている。合掌は祈りの形なのだろうか、それとも呪術なのだろうかと想像が膨らむ。重文指定の絵画では、岩佐又兵衛と伊藤若冲、奇想の画家二人の作品が重要文化財指定されていて、江戸絵画ファンにはたまらない。岩佐又兵衛の「弄玉仙図」は淡彩で描かれた掛け軸の作品。弄玉(ろうぎょく)という女性が「笙」を吹くと、鳳凰がやってくるようになり、しまいに鳳凰に乗って飛び去るという話。上空にうっすらと描かれた鳳凰が優美である。弄玉のとんがった耳も印象に残る。伊藤若冲の「菜蟲譜」。実物を見るのは初めてなので大感激。虫たちのユートピア。とにかく眺めていて楽しくてたまらない。時間が経つのを忘れてしまう。赤いムカデすらかわいい。ラストのカエルに至っては、キャラクターデザインにしてほしいほど。もうひとつ、東福寺の「白衣観音図」の巨大さにも圧倒された。観音の衣服のシャープな墨の線に力強さを感じる。ここ最近ずっと見続けて、すっかり顔かたちを覚えた運慶の大日如来も重文指定。兵庫の円教寺にある性空というお坊さんの座像にもびっくり。先日見た三井寺の円珍同様、とんがった頭。この頭の中には円珍の遺骨を納めた壺が入っていることがレントゲン撮影で確認された。この日曜日、10日までの展示。

2009年05月05日

コメント(7)

-

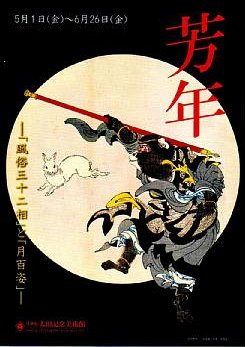

風俗三十二相と月百姿 太田記念美術館

「月百姿」は、月にちなんだ物語や説話を題材にした100枚のシリーズ。芳年の最期の力作の浮世絵である。とらさん同様、私も以前から断片的に見ているのだが、今月・来月と前期後期で合わせて一気に公開というのは、またとないチャンス。先日のukiyoe-tokyoで芳年の二枚続きの名作を眺めているので、我慢ならず、さっそく出かけることにした。太田は相変わらず、外国人のお客が多い。ガイドブックで、日本の観光名所になっているのだろうか。とにかくうるさいのには閉口する。館の人も外国人の方には注意できない。1階は風俗三十二相。2階に上がると月百姿の展示。それぞれ、前期分で、半分ずつの公開。月百姿は、やはり明治の浮世絵であり、ピンクや緑、ライトブルー、そして赤などのカラフルな色遣いが美しい。明治もこの頃になると、赤の色遣いも明治初年のころのようにどぎつくなく洗練されてくる。曹操や武田信玄の衣装の赤など、目に鮮やかであり、それぞれの武将の気魄も感じられる。若い女性の二人連れが「四条納涼」の絵を見て、下着の赤襦袢が「エロい」と言っていたのが印象に残った。「いやらしい<美しい」という感覚だろうか。達磨のオレンジの衣にもハッとするし、笛の名手豊原統秋の緑の着物も爽やかである。「孝女ちか子」は、入水自殺というテーマで好みが分かれると思うが、覚悟の上、凍てつく冬の湖に飛び込むドラマチックな姿には心を打たれる。私は、「松竹梅湯島掛額」の八百屋お七の絵に匹敵する素晴らしさだと密かに思っている。謡曲「熊坂」の刷り上がりの美しさは、何とも言えない。Webの「ONE HUNDRED ASPECTS OF THE MOON」のサイトで月百姿の全編の画像を眺めることができるが、こちらの方と比べてみるとよく分かる。今回の展示は、学芸員の方の分かりやすい解説がついているので、情景の理解もよくできる。今回の図録は絶対に「買い」である。「月百姿」の全作品が掲載されており、解説されている本をやっと手に入れることができた。

2009年05月04日

コメント(12)

-

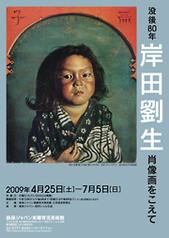

岸田劉生展 損保ジャパン東郷青児美術館

岸田劉生の自画像をはじめとする肖像画の展覧会である。おなじみの自画像や麗子像をたっぷりと見ることができるのが楽しい。そして岸田劉生の画風の変遷をたどることができるのも参考になった。ゴッホ、セザンヌの影響から、北方ルネサンス風の絵、そして「デロリの美」。特に面白いと思ったのは、静謐で敬虔な宗教的な感じの漂う北方ルネサンス風の絵と片や「デロリ」のグロテスクな絵。このまったく相反するタイプの対比である。特に麗子像はどちらのタイプでも描かれており、興味深い。北方ルネサンス風の絵では、顔の肌に光が当たりつやつやと輝いている。そんな中の傑作が、「古屋君の肖像(草持てる男の肖像)」である。写実の美しさである。片や岸田劉生が名付けた「デロリの美」は、肉筆浮世絵の生々しく官能的な生命感から感じ取ったもの。一見卑近ではあるが、その奥にある「深さ、無限、神秘、厳粛、力強さ」をあらわしたものである。顔輝の「寒山拾得図」の「寒山」に影響を受けたグロテスクに笑う麗子像「野童女」。そして「岡崎義郎氏之肖像」の赤い唇。劉生は肉筆浮世絵から、この赤に生命感や官能性を見出したとのこと。「赤」はデロリの色でもある。この絵がいいなぁと思った方は、もう立派な「デロリスト」である。・・・危ない世界への第一歩。

2009年05月03日

コメント(9)

-

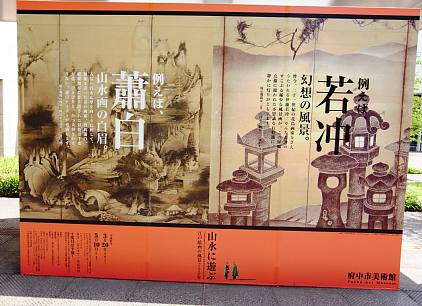

山水に遊ぶ 江戸絵画の風景250年 後期 府中市美術館

後期は、蘆雪と蕭白の作品を見るのが、最大の目的だったのだが、それ以外にも素敵な絵が多くて、はるばる2時間かけて、府中まで出かけた甲斐があった。前期に見て驚いた墨江武禅の別の絵が出ていた。「錦帯橋図」。この人の墨の陰影で描かれた不思議な世界に引きつけられる。夢の世界だ。「月下山水図」もリストには前期とあるのだが、後期にも展示されていた。司馬江漢もよい。別室の特集展示まで合わせるとかなり多くの作品を見ることができる貴重な機会である。肉筆浮世絵風の「月下柴門美人図」から油絵の「円窓唐美人図」まで、多様な江漢ワールドを味わえる。春信風の浮世絵まであればもっとおもしろかった。そしてお目当ての曽我蕭白。「比叡山図」「山水図」そして、重要文化財の「月夜山水図屏風」がある。特に「月夜山水図屏風」の六曲一双の巨大さには圧倒される。あまりに大きすぎて、全体像が把握できないほど、そこには大パノラマの世界が展開している。肝心のお月さまはどこだ!長澤蘆雪は「赤壁図」と「蓬莱山図」。「赤壁図」は蘇軾の「赤壁の賦」の情景そのままに船が行く。「蓬莱山図」は、鶴と亀が群れをなして、蓬莱山に押し寄せる。鶴には仙人が乗っているのがおかしい。蓬莱山といえば鈴木芙蓉が描いた巨大な亀の背に乗った蓬莱山の絵も面白いものだった。ネットにも館内にも若冲の作品の展示は終わっていると告知されているのだが、それでも私が側聞しただけで、3人の方が係員に若冲の絵はないのかと尋ねていた。改めて若冲の人気を感じた。

2009年05月02日

コメント(6)

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

-

- フィギュア好き集まれ~

- 孤独のグルメ figma 井之頭五郎 松…

- (2025-11-25 02:00:02)

-

-

-

- がんばれ!地方競馬♪

- 11/25水沢・金沢・名古屋・園田の1…

- (2025-11-24 22:21:20)

-

-

-

- ◆パチンコ◆スロット◆

- 大阪府東大阪市 低貸スロット(2.5…

- (2025-11-25 00:00:10)

-