2022年08月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

信教の自由を盾にすれば何をやってもよいのか

池田信夫ツイッター「統一教会は反社だから解散させろ。信教の自由の侵害にはならない。反社の基準はオレ」。南野森先生のぶっ飛んだ憲法解釈。---池田信夫の統一教会に対する擁護ぶりはすさまじいものがあります。なかでも、上記のツイッターは、かなりタチの悪いデマです。引用先の毎日新聞のインタビューは「統一教会は反社だから解散させろ。~反社の基準はオレ」なんて要約できることは言っていないからです。そこに書かれているのは旧統一教会と政治 「難しい憲法の問題ではない」 憲法学者が指摘信教の自由」は無制限ではないということです。宗教の儀式で人を殺せばその人は逮捕されるし、詐欺をやったら逮捕されたり、また損害賠償も請求されたりするでしょう。外形的に法に触れる行為や反社会的行為があれば、制裁を受けるのは当たり前です。大学の法学部で憲法を学ぶと「加持祈禱事件」という判例が出てきます。ある僧侶が激しい加持祈禱をし過ぎて、女性がやけどなどのショックから心臓まひで亡くなる事件がありました。傷害致死罪に問われた僧侶側は「宗教行為だ」として「信教の自由」を主張したのですが、裁判所はそんな理屈は認めませんでした。~例えば、旧オウム真理教も彼らの理屈としては殺人ではなく「ポアする」と正当化していましたが、問題は法に照らして客観的、外形的にそういう許されない行為をやっているかどうかですよね。最高裁判例が示しているように、「信教の自由」の保障は絶対無制限なものではないのです。~旧統一教会は他の宗教団体と異なります。宗教であることを隠して近づく手法や、家族や知人との接触を断ち切っての洗脳・教化、霊感商法や法外な金額の献金強要など、多くの違法行為・不法行為が裁判で認定されています。~旧統一教会の問題は政治と宗教の問題というよりは、政治と不法行為を繰り返す団体の問題であると理解すべきです。「信教の自由」や「政教分離」といった憲法上の一般的な問題と捉えるべきではありません。~宗教法人格を奪うことに対し、「信教の自由」の侵害だとする意見もありますが、誤解です。オウム真理教は宗教法人法に基づく解散命令を受けましたが、最高裁は、宗教法人格を奪うことは「信教の自由」の直接的な侵害にあたらないとしました。税の免除などの特典を得られる「宗教法人」として存在できなくても、「宗教団体」としては存続でき、信者たちはそれぞれの「信教の自由」を行使できるからです。法人格のない団体が宗教活動することは何ら支障がないのです。(途中からはログインしないと読めない部分です)ということです。極めて常識的、当たり前のことしか言っていないと思います。そもそも統一教会を解散させろ、とは言っていません。宗教法人格を剝奪すべきとは考えているようですが、それは宗教法人格という特権を与えるべきではない、ということであって組織として解散させるべきという意味ではないことを説明しているし、その根拠も最高裁の判例ですから、「基準はオレ」ではないことは明白です。そもそも、「宗教であることを隠して近づく手法や、家族や知人との接触を断ち切っての洗脳・教化、霊感商法や法外な金額の献金強要など、多くの違法行為・不法行為」が裁判で認定されている団体を「反社会的」と見なすことは、ごく常識的な判断基準であって、私もまた、これはとんでもない反社会的団体であると考えます。これが、遠い昔の話で現在はそのようなことはやっていない、というならまた話が変わりますが、現在においてもその行動がまったく変わっていないことが、図らずも今回の事件の犯人の身上からも明らかになっています。むしろこのような団体が「反社会的ではない」という主張の方がよほど「俺様定義」と言わざるを得ません。合法であり解散が命じられていないということと、反社会的か否かは別の問題です。例えば暴力団は色々な法の網はかけられているけれど、直接的に組織として非合法化されて解散命令が出されているわけではありません。しかし、暴力団と関係を持てば、特に政治家や著名人、大企業などであれば非難されます。「暴力団にだって結社の自由がある」「解散命令が出ているわけでもない合法団体を反社会団体扱いするのはおかしい」などという理屈が通用するかどうか、ちょっとは考えてみるべきでしょう。それにしても、こんなデマを並べ立ててまで統一教会を擁護する池田信夫は、まったく終わっているとしか言いようがありません。問題発言やデマも、今回に限った話ではありません。このような人物がネット上から放逐もされず、いまだに人気を保つ状況は、この国の知的退廃を示しているとしか思えません。

2022.08.31

コメント(0)

-

勝手に希望的観測をしていろ

「絶対やって良かったとなる」安倍氏国葬の世論二分…弔問外交に託す政権安倍元首相の国葬は~幅広く支持を得られると踏んでいた政府の思惑は外れ、反対がじわじわと高まり世論は二分。焦りを募らす政府は、国民に弔意を無理強いしない方針を強調するなど反発回避に腐心するが、法的根拠の曖昧さなど見切り発車のつけが政権への逆風を強めている。「国民一人一人に喪に服することや政治的評価を求めるものではない」。松野官房長官が26日の記者会見で国葬の意義と合わせて強調したのが、反対世論への配慮だった。過去の首相経験者の葬儀で要請してきた弔意表明への協力を見送る方針も示し~た。岸田文雄首相が安倍氏を支えた岩盤保守層のつなぎ留めを念頭に国葬を決断したのは安倍氏の死からわずか6日後だった。当初は好意的な受け止めも多く、首相周辺は「野党は反対しても自分たちの支持率が下がるだけだ」と余裕を見せるほどだった。ところが、時間がたつにつれて否定的な雰囲気が強まっていく。国葬に関する国会審議に及び腰な政権への批判も高まり、報道各社の調査では反対が賛成を上回る状況に陥っている。批判の矛先をそらしたい政府、与党は各国の要人が集う「弔問外交」の舞台となる意義を前面に出し、費用は2020年に行われた中曽根康弘元首相の内閣・自民党合同葬の約1億9千万円を引き合いに「参列者が大幅に増えることや警備強化を考えれば簡素で妥当だ」(自民党幹部)と訴える。国葬まで1カ月。反発がさらに強まるのか、弔いムードの高まりで容認論が広がるのか-。首相周辺は安倍氏が力を注いだ外交実績に期待を込めてこう望みを託す。「海外の評価を見て世論は絶対に国葬をやって良かったとなるはずだ」(要旨)---バカバカしいことを考える連中です。「海外の評価を見て世論は絶対に国葬をやって良かったとなるはずだ」なのだそうです。その背景には、おそらく、開催前には批判が多かった東京オリンピックが、いざ始まると多くの視聴者が熱狂して批判が吹っ飛んで前例を念頭に置いているのではないか、と思います。でも、柳の下に土壌は2匹いないから。そもそも、オリンピック開会中は一時熱狂して批判はかき消されたかもしれませんが、莫大な赤字が残ったことが明らかになっている今(実際のところ、それは始まる前から分かっていたことですが)でも、国民は熱狂しているのでしょうか?それに、元々が世界最大級のスポーツイベントであるオリンピックは、多くの放送局が全期間、大半の競技を中継放送しますが、国葬を生中継する放送局は(一部分だけならワイドショーなどが取り上げそうですが)どれだけあるんでしょうか。あったとしても、オリンピックのような視聴率が見込めるでしょうか。スポーツイベントとお葬式の中継と、どちらの方が多くの一般視聴者にとって魅力か、したがって視聴率がとれるか、考えるまでもないと思いますけどね。お葬式の中継で国民が熱狂して批判が消える、と皮算用する方がバカ、というものです。それにしても、海外の評価ねえ。多くの外国要人が参列するといっても、国家元首や首相の来日は目下のところほとんどありません。おそらく、インド首相が唯一ではないでしょうか。2000年6月の小渕元首相の「内閣・自民党合同葬」は、もちろん国葬ではありませんでしたが、米クリントン大統領、韓国金大中大統領、フィリピン・エストラーダ大統領、インドネシア・ワビット大統領をはじめ、タイ、カンボジア、マレーシア、ラオス、シンガポール、モンゴル、オーストラリアなどの首相が参列しています。そりゃもちろん、現職で亡くなった小渕の方が、退任から2年経っている安倍より葬儀の参列者に大物が多いのは不思議なことではありませんが、「国葬だから外国の国家元首クラスの参列が増える。」なんてことはないのは明らかです。その小渕の「内閣・自民党合同葬」は死去の25日後でした。戦後唯一の首相経験者の国葬であった吉田茂は11日後。それに対して今回の国葬は2か月半も後です。最初から、外国からの要人の参列を増やすために国葬の日程を引き延ばしたと言われます。サッサとやっていたら、国民世論の批判が高まる前に国葬を終わらせていたかもしれないのにねえ、馬鹿な選択をしたものです。というわけで、狂信的な安倍支持のネトウヨ層は別にして、世間一般の大多数の有権者が「海外の評価を見て世論は絶対に国葬をやって良かったとなるはず」と思っているとしたら、どれだけおめでたい思考回路なんだか、と思ってしまいます。

2022.08.29

コメント(0)

-

鬼ヶ岳と雪頭ヶ岳

職場の同僚と山に行ってきました。前回6月は私が案内で、何回も登った谷川岳へ。今回は、彼が案内で、私は初めて登る富士山北側の山、鬼ヶ岳と雪頭ヶ岳です。何しろ、三ツ峠すら昨年初めて登ったくらいなので、この山の存在自体も知りませんでした。富士五湖の西湖近くの登山口を7時半ころに出発です。この時間には富士山がよく見えました。まったく雪のない、茶色い富士山です。登っていくうちに雲が湧き、山頂しか見えなくなってきました。鍵掛峠で稜線に出ます。結構アップダウンがあり、岩場も続きます。晴れていますが、前日はおそらく雨だったようで、地面は濡れています。カイフウロ山頂方面はガスがかかっていますが・・・・・マルハダケブキ。南アルプスでもよく見かける花です。シカが食べないので、シカの食害がひどいと、この花だけが群生します。そういう意味では、いささか残念な花ですが、黄色で大きく目立つ花です。鬼ヶ岳到着。コメツガが生えている、と思って撮影したのですが、手前の葉はコメツガですが、奥の木はモミ属でした。その場で確認しなかったので、種までは分かりませんが、標高と樹皮の漢字から考えてウラジロモミでしょうか。鬼ヶ岳の由来は、山頂のこの岩を鬼の角に見立てたようです。そのあと雪頭ヶ岳に向かいます。雪頭ヶ岳の山頂は視界もなく、特段何もありませんが・・・・・トウヒ属の木が生えていました。葉を見る限り、おそらくマツハダだろうと思います。雪頭ヶ岳は山頂には何もありませんが、そこからわずかに下ると、視界が開けます。眼下に西湖と正面に富士山・・・・・のはずでしたが、富士山はガスの中。でも、少しだけ山頂が見えました。西湖。20年以上前、この周りを1周走ったことがあります。確か11kmくらいあったはずです。(大会等ではありません)左手に河口湖も見えました。もちろん、ここで笛タイム。雪頭ヶ岳から下っていくと、ブナ林の中を通過します。更に下って行ったら、鬼ヶ岳だけに、角を持った毛むくじゃらな奴に遭遇しました。ニホンカモシカです。下山しました。出発が早かったので、笛をたっぷり吹いても1時には下山してしまいました。次は富士山がバッチリと見える時に再度登ってみたいものです。

2022.08.28

コメント(0)

-

またまたフォルクローレ界の巨人が亡くなった

何だか、今年は本当に多いなと思いますが・・・・・「ロス・インカス」のリーダーでチャランゴ奏者のホルヘ・ミルチベルグが8月20日、フランス・パリにて93歳で死去したとのことです。残念ながら、ニュース記事はありません。フォルクローレという音楽が世界的ヒットに至ったきっかけを作った人ではあります。ただし、悪名も伴うのですが。フォルクローレという音楽が世界的に、とりわけ日本で知名度を持つに至ったのは、「コンドルは飛んでいく」の大ヒットによることは論を待ちません。その「コンドルは飛んでいく」を大ヒットさせたのは、米国のフォーク・デュオ「サイモンとガーファンクル」ですが、彼らは既存の「コンドルは飛んでいく」の音源の上に、英語による自分たちの歌をかぶせて発表しました。その、サイモンとガーファンクルの歌のバックで流れている「コンドルは飛んでいく」がロス・インカスの演奏であり、そこでチャランゴを弾いているのがホルヘ・ミルチベルグです。ロス・インカスの「コンドルは飛んでいく」サイモンとガーファンクルの「コンドルは飛んでいく」「コンドルは飛んでいく」は3部構成が一般的ですが、ロス・インカス版は2部を抜かして、1+3の2部構成になっています。これを更にサイモンとガーファンクル版では3部も切り落として、1部だけの後世になっています。また、原曲が1回しか演奏しないフレーズをサイモンとガーファンクル版では2回繰り返している部分がありますが、文字どおり音源を切り張りして2回繰り返しています。その前のフレーズの、ケーナの最後が音が一瞬入っているので、それと分かります。今ならパソコンで簡単な編集ですが、当時は難しかっただろうな・・・・・。この面では、フォルクローレを世界的にヒットさせた最大の功労者の一人なのですが、その一方で批判もあります。多くの伝承曲を自分が作曲者として発表したからです。そのうちの1曲は、他ならぬ「コンドルは飛んでいく」です。この辺りの経緯は、かつて記事を書いたことがあります。「コンドルは飛んでいく」考現在でも、ミルチベルグの名は、コンドルは飛んでいくの編曲者として残っています。実際には、先の記事にも書いたように、ミルチベルグが編曲したかどうかはかなり怪しい(ギター+チャランゴ+ケーナ2本のスタイルに「編曲した」というだけの意味なら、間違いではないでしょうが)と思われるのですが、私の中学の時の音楽の教科書に載っていた「コンドルは飛んでいく」の楽譜にも、作曲者名として、「ロブレス/ミルヒバーグ」と出ていました。ロブレスは、「コンドルは飛んでいく」の正当な作曲者であるダニエル・アロミア・ロブレスであり、ミルヒバーグというのは(最初は誰のことやねん?と思いましたが)ミルチベルグはおそらく出自がドイツ系であり、ドイツ語読みなのでしょう。というわけで、著作権的には問題のある人ではあるのですが、その一方でこの人の紡ぐ音楽が素晴らしいものであることもまた疑いない事実なのです。作曲者がはっきりと存在する「コンドルは飛んでいく」ともかく、それ以外の数多くの伝承曲に関しては、埋もれていた無名の伝承曲の数々を、魅力的なアレンジで世に知らしめたという意味では、一概に「悪い」とも言い切れないように思います。チャランゴ奏者としては、決して超然技巧だったわけではありません。また、アルゼンチン人ということもあり、先に亡くなったエルネスト・カブールに代表されるボリビア系の奏法とはやや異なった弾き方ですが、独特の旋律で、これはこれでものすごく好きです。それにしても、長命な方でした。演奏家としても、です。「インカの心」2011年3月の演奏ということなので、ミルチベルグ82歳です。「コンドルは飛んでいく~シクーリ」コンドルは飛んでいくは、前述のロス・インカスとは違うアレンジで、これも大好きです。ただ、自分ではこのアレンジで演奏したことはありませんが。2013年11月、ミルチベルグ85歳です。「広い川」この曲は、フォルクローレを始めてすぐのころ、つまり今から四半世紀以上前に、大好きでした。もちろん、今も好きですけど。この演奏は2018年5月、ミルチベルグ88歳です。なかなか88歳まで演奏できる人って、いないのではないかと思います。ご冥福をお祈りします。

2022.08.26

コメント(2)

-

年金未納の結末

8か月の未納で失った「一生分の障害年金」 年97万円がゼロに...手足3本失った僕が直面した現実事故で手足を3本失った山田千紘さんは障害等級が最も重度な1級だが、「障害年金」を受給できていない。保険料の納付義務が生じる20歳になった後、定められた期間分を納付していなかったためだ。「もちろん僕に落ち度がある」という山田さん。代償は大きかった。障害基礎年金の受給額は年額約97万円。障害がある中で何かとお金はかかる。手足を失った絶望に加え、金銭面での不安ものしかかった。19歳の時に家庭の事情で大学を中退した後、半年ほどのアルバイト生活を経て、ケーブルテレビの会社に就職しました。20歳になってから8か月後のことです。就職から2か月後、電車事故に遭って右手と両足を失い、障害者になりました。20歳から就職までの8か月間、僕は納めるべき国民年金の保険料を納付していませんでした。当時の僕は目の前の生活をするお金に余裕がなく、年金を軽視していたのかもしれません。国民年金は過去2年までなら後から納付できるということだったので、「正社員として働くようになってからまとめて納めよう」くらいに思っていました。ところが、いざ働き始めて2か月で交通事故に遭って、厳しい現実に直面しました。障害年金を受給するには、障害の原因になったケガの初診日前日から数えて2か月前までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間で保険料納付か免除が必要。僕は20歳で被保険者になってから10か月の時に事故に遭ったので、8か月間のうち6か月分を納める必要がある。でも未納だったから、障害年金は受給できないということでした。僕は障害等級が最も重度な1級で、もし障害基礎年金を受給できた場合、現在の支給額は年に約97万円です。それが一生受給できません。(以下略)---年金保険料を払うべき(払えないなら免除申請をすべき)である、という話は過去に何回か書いています払えない人は免除申請しておけという話非正規雇用の若者も国民年金保険料を支払うべきである障害基礎年金についてもその時に一応触れていますが、その障害基礎年金を、保険料未納のために受給できなかった、という方の話です。何ともかわいそうな話ですが、制度がそうなっているので、どうにもなりません。国民年金の未納率は一時期より改善しているようですが、それでも100万人以上が未納だということです。生活が苦しくて年金が払えないなら、免除申請(所得に応じて全額免除から1/4免除まで)や支払い猶予という手段もあります。免除申請していれば、その期間分の年金額は、全額免除なら半額になります※が、逆に言えば手続きさえすれば、お金を払わなくても半額の年金はもらえるのです。手続きをしなければ1円ももらえません。ならば免除申請する方がよいに決まっているではないですか。※現在は年金保険料と国庫からの拠出が半分ずつなので、免除期間の年金は半額出ますが、2009年3月までは、保険料2/3、国庫1/3だったため、それ以前の免除期間分の年金は1/3しか出ません。それでも、老齢年金に限定すれば、年金は40年間完全に支払い続けた満額で月額約6万5千円(実際の支払いは2か月ごとなので2か月ごとに約13万円)です。1か月の納付は年金月額の約135円分に相当します。だから、1か月の未納くらい、たいした額ではない、とも言えます(なお、厚生年金の金額は、国民年金のように単純に保険料額×納付月数ではありませんので念のため)。でも、老齢年金での1か月の未納は「たいしたことはない」としても、障害年金ではそれが致命傷になることがあり得ます。引用記事にあるように、障害年金の受給にはケガの初診日前日から数えて2か月前までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間で保険料納付か免除が必要だからです※。※2026年3月までは、特例で初診日前日から2か月前までの直近1年間に1か月も未納がなければ障害年金の受給資格が得られます。もっとも、引用記事の例は直近の8か月で未納なので、この特例にも該当しません。とはいえ、ご本人は「もちろん僕に落ち度がある」と書いておられますけれど、なかなか20歳や21歳で将来の年金を心配したり、ましてや自分が障害者になった時の備えをする、というところまでは考えないものです。私だって、若い頃はそんなところまでは考えていませんでした。ただ、亡父が社会保障制度を重視する人で、といっても自営業だったので年金加入歴の大半は国民年金ですが、未納なく全部納付し、加えて国民年金基金も制度が始まった時から加入していました。年金自体もさることながら、家を改築した際、ローンの審査で年金未納歴の有無が調べられたこともあったそうです。未納歴があると審査が通らなかったのかどうかは知りませんが。そんなこともあって、父は「年金未納はよろしくない」と常々言っており、そのため私も、前職から現在の職場に転職した間の、たった1か月の無職期間も、国民年金に加入しています。だから、私の年金未納もゼロです。ただそれが自分事として心底「重要」と思うようになったのは、40を過ぎてからです。というわけで、まだ右も左もわからない若者が、ついつい年金を払わないのは仕方がないことであり、それを同行は言いません。ただ、それで何か起きてしまった場合、経済的不利益はすべて自分自身に降りかかってくる、その時になって「しまった」と思っても手遅れ、ということです。この記事の例のように。ただ、この記事の方は、これだけの障害を負ったにもかかわらず、その後定職についてちゃんと収入を得ておられるようなので、障害年金がもらえないことが、彼、あるいは家族に致命的な影響は及ぼさずに済んでいるようです。元々の能力の高さと幸運に恵まれたのでしょう。それは不幸中の幸いだったと思います。しかし、世の中の多くの人の場合はそうはいきません。年金が受給できるほどの障害を負った人が、仕事を継続する、あるいは新たに職に就くのは、なかなか困難を伴います。だから、1か月の年金未納が悲惨な結果に結びつく、という事態もあり得ます。福祉事務所関係の知人が漏らしていたことがありますが、やはり生活保護に至る人には、この種の社会保障制度について、いい加減な対応に終始してきた人が少なからずいるようです。生活保護の面接相談員は、保護申請を受ける際に基本的に年金加入歴を確認するのだそうですが、その際、年金保険料を払っていない人から、大要「年金には頼らない」という趣旨のことを言われたことがあると聞いたことがあります。あやうく「年金には頼らないのに生活保護には頼るんですか?」という言葉が出そうになって、かろうじて自制した、と言っていました。もっとも、それとは逆に、保険料を1か月の未納もなく全額払って国民年金を満額受給していて、それでも生活保護、という人も大勢いるのだそうです。国民年金満額受給の人は、もらっている年金額が全員同額なので、「収入認定額」を見ただけでそれとわかるそうです。満額もらっても生活保護基準以下、という国民年金の金額には問題はありますが、それてもないよりはある方がはるかにマシです。というわけで、人生どこに落とし穴が潜んでいるか分かりません。わずか8か月の年金の未納によて障害年金がもらえない、という引用記事のような事態も起こり得ることを肝に銘じて、年金はきちんと納付する、できないなら免除申請する(学生であれば学生納付特例制度の申請)べきである、ということを声を大にして申し上げておきます。ちなみに、うちの子にも、この記事を読んですぐ、20歳になったらすぐに学生納付特例制度の手続きをするように言いました。---余談ですが、引用記事に「障害等級が最も重度な1級で」とありますが、これについては補足が必要と思われます。これは「身体障害者手帳」の1級とは違います。障害基礎年金も障害者手帳(身体障害、知的障害、精神障害いずれも同様)も、程度が〇級と表現されるので混同しがちですが、年金と手帳の障害程度は異なった制度であり、申請や審査も別々です。引用記事の事例では、おそらく保険料未納で年金受給資格がない、とはつゆ知らず、病院で障害年金申請を勧められて、医師の診断書を書いてもらって(それが1級相当だったのでしょう)、ご家族が申請に行ったのではないでしょうか。この事例のように両足と片手切断では、手帳も年金も1級になるでしょうが、もっと程度の軽い障害では、手帳と年金で級が異なる、手帳は該当したけれど障害基礎年金は非該当、逆に障害基礎年金は出たけれど手帳は非該当、という事態も結構あります。そして、引用記事の「障害の原因になったケガの初診日前日から数えて」という記述から想像できると思いますが、障害基礎年金の受給に関して、年金加入歴と同様に重要なのは「初診日の特定(証明)」です。初診日がいつかが分からないと(診断書等で証明できないと)障害基礎年金は受給できません。身体障害では比較的まれですが、精神障害では、本人に病識がなく、あるいは手続きを行う事務処理能力がなく、何年も放置状態、ということがよくあります。その間に散発的に精神科に通院しても、それが継続しない。やっと手帳取得や障害基礎年金受給に動き出したときには、いつどの医療機関が初診だったのかもはや分からなくなったり、あるいは初診の医療機関が診療データの保存期間を過ぎている、最悪の場合はもうその医療機関が現存しない、という事態で障害基礎年金受給不可能、という事態が起こります。年金未納ダメ、ゼッタイ、と同様に、手続きの放置もダメ、ゼッタイ、なのです。

2022.08.24

コメント(2)

-

贔屓の引き倒し

内閣支持率16ポイント急落36% 発足以降で最低 毎日新聞世論調査毎日新聞と社会調査研究センターは20、21の両日、全国世論調査を実施した。岸田内閣の支持率は36%で、7月16、17日の前回調査の52%から16ポイント下落した。昨年10月の内閣発足以降で最低となった。不支持率は54%で前回(37%)より17ポイント増加した。岸田文雄首相は8月10日に内閣改造と自民党役員人事を実施した。内閣改造後の調査で、支持率が改造前より低下するのは異例。今回の内閣改造と自民党役員人事については「評価しない」との回答が68%に上り、「評価する」は19%にとどまった。「関心がない」は13%だった。自民党と世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の関係に問題があったと思うかとの問いでは、「極めて問題があったと思う」が64%、「ある程度問題があったと思う」が23%で、合わせて9割弱が問題があったと答えた。「それほど問題があったとは思わない」は7%、「全く問題があったとは思わない」は4%で、問題がなかったとの回答は合わせて1割強だった。自民党支持層でも、7割超が問題があったと回答した。内閣支持率の急落は、閣僚ら政務三役や党役員と旧統一教会との関係が相次いで表面化したことが影響したとみられる。(以下略)---この記事には触れられていませんが、同じ世論調査で安倍国葬への賛否の設問もあり、この記事によれば安倍晋三元首相の国葬について、「反対」は53%で「賛成」の30%を上回った。「どちらとも言えない」は17%だったとのことです。国葬なんてことさえ言い出さなければ、そこまでの事態にはならなかっただろうにね。骨の髄まで安倍嫌いである私ですらも、突然の死は衝撃的でしたし、その死を悼む気持ちもありました。国葬、なんて話になる前は、です。今はもはや「ふざけんな」とう気持ちしかありませんが。多くの国民も同じではないでしょうか。元来、葬儀に公然と反対するのは、ちょっと憚られるものです。人の死を悼む気持ちはないのか、と言われればあまり公然と批判はしにくいですから。それなのに「反対53%」という結果が出るのは、単なる世論調査結果という以上に重いものであるように私には思えます。従前の首相経験者の葬儀で行われていた「内閣・自民党合同葬」だったら、そこまで反対の声は出なかっただろうと思います。実際には「内閣・自民党合同葬」も半額は国費が使われるので、私は大反対です。でも、そのような私の主張に賛同する声は、残念ながらそれほど大きくはなかっただろうと思います。結果として、前例がほとんどない国葬という形式にこだわったことで、多くの国民に安倍元首相を悼む気持ちをシラケさせ、あるいは興ざめさせた。失礼ながら、私には、「ザマーミロ」としか思えませんが、贔屓の引き倒しというしかありません。それでも、岸田政権は国葬をやめるつもりはないようです。国政選挙はしばらくないから、どうせここで支持率が地に落ちても、とかく自民党のやることはいすぐ許す日本国民のことだから、次の選挙の時にはそんなことはもう忘れているだろう、ということなんでしょう。まことに残念ながら、そのとおりだろうと思います。ただし、選挙は当分先でも、国葬は1か月後の9月27日ですからね。どんどん国民の悼む気持ちを失わせて、シラケ切った状態で、どうぞ盛大な国葬を、勝手に挙行してください。

2022.08.22

コメント(6)

-

太平洋戦争の転機・ガダルカナル その2

「なにか変だ」銃を手に無言、ずぶ濡れの下半身、どす黒い顔…激戦の南太平洋で散った精鋭部隊の“戦争怪異譚”が伝えるもの「日本人はね、1人も助からんよ。そういう戦いだもん」惨敗、マラリア、餓死…ガダルカナル島で散ったある精鋭部隊と“その後”前回の続きです。一木支隊全滅のあと、陸軍は第35旅団(通称川口支隊)をガダルカナルに派遣します。旅団は本来歩兵二個連隊基幹ですが、第35旅団は1個連隊を他部隊に転用されており、1個連隊のみの変則編成ですが、4個中隊編成の歩兵3個大隊、歩兵砲中隊、通信隊、速射砲中隊、機関銃中隊からなり、そこに、先に壊滅した一木支隊の第2梯団が加わって兵力は6000名程度でした。一木支隊よりはマシですが、依然として米軍よりは少ない。しかも、兵員は大半が揚陸できましたが、米軍機の空襲により、重装備は揚陸が思うに任せず、9月7日までに揚陸できた火砲は高射砲2門、野砲4門、山砲6門、速射砲14門、食糧は2週間分に過ぎませんでした。先の一木支隊第一梯団よりはマシとはいえ、この時の米軍は、ツラギ島に上陸した海兵隊の一部がガダルカナルに移動しており、総兵力は1万7000人以上、重火器は前回引用したNHK取材班の推計榴弾砲約50、迫撃砲約90、重機関銃約350等に基づけば、依然としてまったくの劣勢です。しかし、この時もまだ、日本側は米軍の兵力を約5000人と大幅に低く見積もっていたので、劣勢とは思っていませんでした。一木支隊が海岸沿いを漫然と前進して失敗したことから、今度は飛行場の背後のジャングルから奇襲しようとジャングルに道を拓いて進撃をはかります。しかし、これが机上の空論でした。日本軍が持っていたガダルカナル島の地図は、海図を元にしており、海岸線と川は記載されていたものの、陸地の地形については「密林」としか書かれていない、白地図同然でした。起伏の多い、鬱蒼とした密林を、地形の分からない地図を頼りにしてシャベルとツルハシの人力だけで道をひらく、というのです。しかも、上陸点から飛行場までは20km以上もあるのに、9月初めに上陸して攻撃予定日が9月12日という、到底現実性のない杜撰な計画だったのです。案の定、川口支隊の各部隊は、ジャングル内で右往左往するばかりで、自分たちの所在地も見失って、どこに飛行場があるかもわからないままを、攻撃予定日を何日か遅らせた挙句、味方同士の連携もとれないまま、一部の部隊がバラバラに散発的に米軍に攻撃を開始しただけでした。更に、ジャングル内に、急な登り下りが連続する、やっと人が一人通れるかどうかの道を切り開いても、そこを何十キロもある重機関銃を運ぶのはかなり困難でした。ましてや、何百キロの火砲を移動させることなど、到底不可能でした。だから、少ないながらも用意された貴重な火砲の大半は後方に取り残されたまま、またしても小銃機関銃等の軽火器だけで川口支隊は白兵突撃したのです。ただ、この時の日本軍の攻撃は勇猛果敢ではあり、一部の部隊は米軍の何重もの防衛線を突破し、滑走路の末端に肉薄するところまでいきました。が、そこまででした。米軍の猛射によって死体の山を築いて川口支隊は撃退されます。しかし、日本軍はそれでもあきらめず、10月、今度は第二師団(師団長丸山中将の名から、通称丸山師団)を送ります。ようやく米軍に匹敵する兵力を集め、200門以上の火砲と70両以上の戦車装甲車によって、正面から火力で圧倒しようと考えたのですが、大きな誤算がありました。ガダルカナル上空の制空権は米軍が握っていたため、輸送は川口支隊の時以上に困難を極めたことです。多くの輸送船が撃沈され、かろうじて海岸に乗り上げることで沈没を免れた輸送船も、爆撃で次々と炎上し、小銃一丁だけ持った(あるいは小銃すらない丸腰の)兵隊は上陸できても、大砲や戦車の大半は海の藻屑と消えました。予定した重火器を揚陸できなかった丸山師団は、正面から砲撃戦を挑んでも到底勝算が立たなくなりました。このため、本来は主力であったはずの海岸沿いの重火器や戦車は陽動部隊として、主力は川口支隊と同じくジャングルに道を拓いて背後からの攻撃する作戦を選択しました。丸山師団は、川口支隊や一木支隊とは飛行場を挟んで反対側の海岸に上陸したので、ジャングル内の道も、新たに切り開いたのです。やはりつるはしやシャベルだけの人力で。海岸沿いに配備された重火器は15センチ榴弾砲15門、10センチ榴弾砲4門、10センチ加農砲3門、野砲7門、山砲3門、95式軽戦車と97式中戦車あわせて十数両に過ぎず、このほかにジャングルを進む主力部隊にも山砲などの小型の砲は配備されましたが、小型とは言っても重さ数百キロの大砲を、密林の細い道を運ぶのがほとんど不可能であることは、山口支隊の時と同じです。そして川口支隊のときと同じ経過をたどって、実現不可能な無理な日程で各部隊はジャングル内をさまよい、各部隊位置を見失ってバラバラになり、連携を欠いた散発的な攻撃となり、やはり撃退されました。川口支隊の失敗がありながら、そこから何も学ばず、再び同じ失敗を繰り返した惨状は、一見すると何かのギャグのようにすら思えます。ただし、この「ギャグ」によって何千人もの戦死者が出ていいるのですから、とうてい笑う気にはなれませんが。激しい空爆によって補給が断たれ、ガダルカナル島は、「餓島」になっていきます。速度の遅い輸送船は、ガダルカナルに接近するとほとんどが撃沈されるので、高速の駆逐艦に弾薬や食糧を積み、夜陰に乗じて島に近づくことが精いっぱいになります。しかし、前回一木支隊の輸送でも触れたよう、駆逐艦は輸送船ではないので、運べる荷物の量はわずかです。1隻辺り40トン程度しか積めず、また重量のある大砲は積めません。10隻の駆逐艦が食料を運んでも、全兵力の2日分にしかならなかったのです。そして、高速の駆逐艦と言えども、次々と撃沈されていきました。が、驚くべきことに、日本軍はそれでもまだあきらめなかったのです。第2師団の敗退の後、今度は日本軍は第38師団をガダルカナルに送ります。第38師団の編成は立派でしたが、それをガダルカナルに送るには、到底小型の駆逐艦では不可能で、低速の輸送船によるしかありません。結末は、推して知るべしというものでしょう。日本軍は、なんとか輸送を成功させようと、戦艦を派遣して飛行場を砲撃し、一時的にであれ飛行場を使用不能にして、その間隙をついて輸送を行おうとします。この作戦は前回第2師団の輸送の際も行われており、そのときは半分成功していました。つまり、2隻の戦艦「金剛」「榛名」の砲撃によって米軍飛行場には大打撃を与えたのですが、完全には破壊できず、生き残った米軍機からの反撃によって輸送船は猛攻撃を受けて、輸送は半分しか成功しなかったのです。各輸送船は、攻撃されても沈没しないようにガダルカナル島の海岸に乗り上げて揚陸しましたが、ガダルカナルの海岸は浅瀬がなく急激に深くなっているため、船首が海岸に乗り上げていても船体後部は浸水すると沈没したのです。それでも一度目はともかく半分は輸送に成功したのですが、二度目は完全な失敗でした。飛行場砲撃に出撃した二隻の戦艦「比叡」「霧島」は米艦隊に待ち伏せされ、激しい海戦で米艦隊にも大損害は与えたものの、2隻の戦艦とも撃沈され、飛行場の砲撃はできませんでした。このため米軍機による激しい空襲で、第38師団を運ぶ輸送船の大半が撃沈されて、ほとんど丸腰の兵隊をわずかに揚陸できただけです。第38師団はついに米軍に対して攻撃をかけることすらできなかったのです。もちろん、食糧も揚陸できませんから、「餓島」の危機は深刻の度を増します。あまりに有名な兵士の死期判断立つことの出来る人間は、寿命30日間。身体を起して座れる人間は、3週間。寝たきり起きれない人間は、1週間。寝たまま小便をするものは、3日間。もの言わなくなったものは、2日間。まばたきしなくなったものは、明日。は、このガダルカナルの戦いの末期に兵士の間で流布したと言われます。ここに至ってさすがの日本軍も、ガダルカナル島からの撤退(転進とごまかしたけれど)を決断しましたが、送り込まれた3万人以上のうち2万人以上、割合にして3分の2が戦没しました。緒戦の一木支隊は別にして、その後は大半が餓死、もしくは「戦病死」という名の実質的な餓死でした。更に800機以上の航空機、2000名の搭乗員、大量の駆逐艦、輸送船を失い、継戦能力を消耗して、もう二度と日本側から攻勢を仕掛けることはできなくなります。制空権の確保が作戦の成否を握ることは明らかでしたが、戦場であるガダルカナル島に飛行場を持つ米軍機と、1000kmも離れたラバウルから飛来する日本軍機では、搭乗員の疲労、戦場上空での滞空可能時間がまったく違い、勝負にならなかったのです。また、日本軍が土木工事をすべて人力に頼ったのは、ガダルカナル島の密林の進撃時だけではありません。飛行場の建設でも同様です。ガダルカナル島の飛行場建設は、日本軍が2000人の設営隊で1か月以上かかりました。その完成寸前に、米軍の上陸によって奪われたわけです。対する米軍はブルドーザーなど土木工作機械を持ち、また飛行場の急造建設のため、鉄板を用意していましたから、飛行場の建設や補修に要する時間は、比較にならないほど短かったのです。端的に言えば、日本から6000kmも離れたこんな島をめぐって、半年近くも激しい消耗戦を繰り広げることは、当時の日本の国力の限界を超えていたのです。「兵力の逐次投入」つまり少数の部隊を五月雨式に次々と送ることは、軍事上の愚策とされます。最初は2000名の一木支隊、それが敗れると5000人の川口支隊、それが敗れると、1万数千人の第2師団、それが敗れると第38師団、これぞまさしく、兵力の逐次投入の典型です。投入した兵力を合計すれば米軍を上回るのに、それを4回に分けたため、各個の戦闘では常に兵力で劣勢だったからです。敵兵力を根拠なく見くびり、自軍の戦闘力を根拠なく過大に見積もったこと、旧態依然の白兵戦至上主義と火力、補給の軽視、面子と官僚主義によって、一度犯した同じ失敗を2度3度と繰り返す、そういった拙劣な作戦指揮の積み重ねがこの惨敗を招き、そのツケを払ったのは最前線で餓死した兵士たちだったわけです。もし、一木支隊か、遅くとも川口支隊の上陸の時までに、一木支隊+川口支隊+第2師団を一挙に投入していた場合、ガダルカナルの奪回にいったんは成功していた可能性は高いと言われます。もっとも、その場合も、この島を維持し続けるために日本軍は補給で多大な消耗を強いられ、しかも最終的には再度米軍に奪回された可能性が高そうですが。あるいはまた、米軍との戦力差、制空権の欠如と輸送の困難さ、補給の困難さを、ごく常識的、冷静に分析して、早々に撤退の決断をしていた場合は、泥沼の消耗戦で戦力を消耗し続けることはなく、その後の太平洋戦争の戦況はかなり異なったものになっていたはずです。ガダルカナル島は、そこに基地を建設すれば、米豪間の輸送を遮断できる位置にあります。だから、米国とオーストラリアにとっては、そのような位置に日本軍の基地を建設されることは死活的に重大な問題であり、万難を排して日本軍を撃退すべき強い理由がありました。しかし、日本軍にとってはそうではありません。オーストラリアに侵攻するのでない限り、ガダルカナルに基地を置けば米豪間の連携を妨害できる程度であり、日本軍にとっては絶対に必要な島ではなかったのです。ただし、そのような合理的な判断ができる軍部であれば、そもそも対米開戦などという狂気に満ちた選択をしているはずがないのです。あのような無謀な戦争を始めた軍部が、このような無謀な作戦で惨敗を喫するのは当然の帰着とも言えます。また、あえて皮肉な見方をすれば、ガダルカナルで日本軍が史実より善戦していたら、日本軍の戦力消耗は史実より遅く、その結果太平洋戦争の終結も史実より遅く、日本には3発目の原爆が落とされ、戦争全体の犠牲者も史実より更に多くなっていたかもしれません。そうならなくてよかった、少なくともまだマシただった、ということもできるかもしれません。

2022.08.20

コメント(0)

-

太平洋戦争の転機・ガダルカナル その1

「なにか変だ」銃を手に無言、ずぶ濡れの下半身、どす黒い顔…激戦の南太平洋で散った精鋭部隊の“戦争怪異譚”が伝えるもの戦争の怪異譚が現代の私たちに伝えるのは、みじめで救いようのない死に追いやられた人たちの「死ぬに死にきれない」思い、そして、そうした悲惨な戦争は決してやってはいけないという無言の教えだろう。1942年5月14日、旭川から陸軍第7師団歩兵第28連隊から抽出され、連隊長・一木清直大佐が率いる一木支隊約2000人が出発した。一木支隊はミッドウェイ諸島攻略部隊だった。サイパン島で作戦発動を待ったが、ミッドウエー海戦は大敗北して一木支隊は8月6日帰還命令を受けて宇品に向けて出帆した。ところが――。 1942年8月21日の旭川、第28連隊の兵舎は閑散としていた。一木支隊が出発したため一番奥の「第三線兵舎」に留守部隊がいるだけだったからだ。表門では衛兵勤務の兵長が立哨していた。午前0時近く、兵長は編上靴で砂利道を踏みしめるザクザクというような部隊行進の音を聞いた。夜間演習に出た部隊があるとは聞いていなかったが、部隊が接近してくるのはどういうことだ。兵長はすぐ衛兵所に向かって「部隊接近! 衛兵整列!」と大声で怒鳴った。旧日本軍は将校以上が指揮する部隊が営門を通過する場合は、衛兵が整列して送迎するなど、細かい決まりがあった。兵長は目を疑った。一木大佐と支隊とともに戦地に行ったはずの軍旗が見えたからだ。兵長は「軍旗入門! 軍旗入門!」と怒鳴った。兵長は軍旗に「捧げ銃」の敬礼をし、軍旗の前後にいるはずの一木大佐に「表門、立哨服務中異常なし」と大声で申告した。しかし、通例なら「ご苦労」などと答えて挙手の答礼があるはずが何もなかった。軍旗は正門から中に入り、続く部隊は四列縦隊で行進していた。兵長は影絵を見ているような気がした。兵士は一様に無言。驚いたことに、小銃の先に着剣している。しかも、戦場を駆け巡った汚れた野戦の服装。腰から下はずぶぬれだった。衛兵司令軍曹にとっても、何の前触れもなく部隊が軍旗とともに帰ってくるなど、長い軍隊生活でもなかったことだった。軍曹の目にも帰還兵士の姿は影絵のように見えた。しかも、連隊本部の兵舎を通過した途端パッと消えたようだった。ほかの衛兵たちもキョトンとして無言。その1人の上等兵は、兵士のどの顔も能面のような無表情で、まるで生気がなく、どす黒いと感じた。誰も見覚えのある顔がなかった。上等兵は「なにか変だ」と思った。衛兵司令の軍曹は懐中電灯を取り上げ、帰還部隊の後をつけるように第二線兵舎に向かった。兵士たちが一斉に玄関から、われもわれもといった具合で入って行ったので、懐中電灯を照らして兵舎の中に入った。いま兵隊が先を争って入った兵舎なのに、話し声一つしない静けさ。兵士はどこにも一人もいなかった。軍曹はゾッとした。幽霊部隊かもしれない。彼は直感した。一木大佐率いる支隊先遣隊はこの日、8月21日、全滅していた。上陸したガダルカナル島でアメリカ軍の猛烈な集中砲火と戦車に蹂躙され、916人中777人が戦死するという惨澹たる敗北だった。しかし、そのことは留守部隊にもすぐには知らされなかったうえ、報道管制で秘匿された。(以下略)---この話自体は初めて知りました。どこまで信ぴょう性のある話かは分かりません。というか、この種の超常現象の話に信憑性を求めても仕方がないかもしれませんが。この種の、全滅した部隊をめぐる怪異現象の話はいくつも例があり、一木支隊の話もその一つの例という以上のものではないのかもしれません。ただ、ガダルカナル島での惨憺たる敗北と、とりわけその中でも「太平洋戦争における日本陸軍最初の敗北」である一木支隊の惨劇は有名です。彼らは、確かに化けて出ても仕方がないような悲惨な末路を遂げました。引用記事にあるとおり、また以前に当ブログでもミッドウェイ海戦についての記事で紹介したことがありますが、一木支隊は元々ミッドウェイ島上陸用部隊として編成された部隊です。歩兵第28連隊の1個大隊(歩兵4個中隊・機関銃1個中隊、歩兵砲1個小隊)及び連隊砲、速射砲各1個中隊(おそらく速射砲4門、歩兵砲6門、重機関銃8丁)・通信隊・衛生隊1/3個という編成でした。ミッドウェイ島では米軍約3000人以上と数十門の火砲、戦車が待ち構えていました。そこへ、数十隻の手漕ぎの折畳艇で環礁を渡って上陸しようというのですから、壊滅的打撃をこうむったであろうことは確実です。その悪夢は、ミッドウェイ海戦敗北による作戦中止でいったん回避されたかに見えたのですが、部隊はその直後にガダルカナル島奪回作戦に転用され、結局悪夢の戦場に送られます。一木支隊が乗船していた2隻の輸送船「ぼすとん丸」と「大福丸」は、速力が9.5ノットという低速船でした。そのため部隊を半分に分けて、そのうちの第一梯団は30ノット以上を発揮する高速の駆逐艦に乗り換えてガダルカナル島に急行したのです。それが、一木大佐以下の916名です。しかし、駆逐艦は高速ですが、輸送船ではありません。甲板上には艦橋、煙突、巨大な兵器が所狭しと並んでおり、しかも甲板の構造が弱くて、重量物を積むことができません。そのため、ただでさえ貧弱な上記の重火器のうち、ごく一部しか第一梯団は装備することができませんでした。一木支隊第一梯団の装備した小銃等以外の火力は、以下のようなものだったと言います。歩兵砲2、重機関銃8、軽機関銃36、擲弾筒24(NHK取材班「ガダルカナル・学ばざる軍隊」角川文庫)歩兵砲はおそらく92式歩兵砲あるいは41式山砲のいずれかであり、擲弾筒というのは手打ち式の簡易的迫撃砲である89式重擲弾筒です。対する米軍は、兵力1万9千人の海兵1個師団です(一部は隣接するツラギ島に上陸し、ガダルカナルに上陸したのは約1万1千人)。装備は前述のNHK取材班による大雑把な推定(実際のガダルカナルの米軍の装備は資料を発見できなかったため、当時の海兵1個師団の標準的装備からの類推)では、榴弾砲約50、迫撃砲約90、重機関銃約350、軽機関銃約1500、擲弾筒約300など、一木支隊とは比較にもならない大火力でした。しかし、当の一木大佐と部隊の兵士たちは、そのような認識をまったくもっていませんでした。当初は日本側は、海軍の偵察機によって上陸部隊の輸送船の数を正確に捉えていたことから、上陸した米軍の兵力をほぼ正確に見積もっていました。しかし、その後よく分からない経緯によって根拠なく敵兵力の過小評価をはじめ、最終的には敵兵力は2000人という実態とかけ離れた推定になっていたのです。一木支隊には、2000人という敵兵力見積もりしか伝えられていません。そして一木大佐は以前に陸軍歩兵学校の教官を務めており、陸軍のドクトリンである火力軽視、白兵戦至上主義の権化でした。そのため兵力不足や火力不足に何の不安も抱かず、それどころか、上級部隊に対して、隣のツラギ島についても、「ツラギもうちの部隊で取ってしまってよいか」と問い合わせたという、結果から見れば無惨としか言いようのないエピソードが残っています。五味川純平「ガダルカナル」(文春文庫)は、この白兵戦至上主義を、辛辣にこう評しています。「日本陸軍が白兵戦を重視したのは、膨大な重装備と火力重点主義には莫大な経費がかかるが、白兵主義は素材が人間であるから相対的に費用が安くすむからにほかならなかった。兵隊ははがき一枚でいくらでも集めることが出来る。粗衣粗食をあてがってきびしい軍律の中に拘束することが出来る。国のためにいくら殺してもかまわない。この人命軽視の戦法が長い間通用してきたのである。火力の貧弱を白兵の「威力」によって補う。それで事足りた相手と戦って戦勝を収めてきた歴史に、軍みずからが酔ってしまって、世界のどの敵に対しても白兵が勝利を保証する最も有効な日本軍独特の戦法であるかのような伝説を、みずからこしらえてしまったのである。」五味川自身、1945年8月、ソ「満」国境」で、ソ連軍の戦車の大群を白兵で迎え撃った奇跡の生存者ですから、その言葉に恨みがこもっているのも当然です。一木支隊第一梯団は1942年8月18日にガダルカナル上陸、後続の第二梯団の到着を待つこともせず、海岸沿いを米軍飛行場に向かって「行軍即捜索即戦闘」つまり遮二無二敵に向かって突撃をしていきました。その進撃路上では、米軍が濃密な火力で防御網を引いて待ちかまえていたのですが。途中斥候(偵察部隊)を先発させたものの、圧倒的な米軍に補足されてたちどころに全滅、それでも本隊を率いる一木大佐は、危機感を抱かず、あるいは功を焦って引っ込みがつかず、前進を続けます。日本時間8月20日深夜、待ちかまえる米軍に対して一木支隊主力が突撃を開始しますが、結果は言うまでもありません。翌21日午前中には部隊はほぼ壊滅、最後は米軍戦車が出動して、日本軍の戦死者も負傷者もまとめて挽き潰していきました。速射砲(旧日本軍は対戦車砲をそう呼称した)を第二梯団に回した一木支隊は戦車に対抗できる装備はありませんでした。引用記事の後編で、一木大佐の最後について、戦死説と自決説が紹介されていますが、五味川純平「ガダルカナル」は、より簡潔明快に、こう書いています。「一木支隊長の最期を、生存者は誰も見ていない。軍旗の行方もわからない。」引用記事にあるように、結末は916名中777名戦死、なのですが、この数字ですら過小評価とも言えます。というのは一木支隊916名のうち約100名は上陸点に警備のため残されており、戦闘には参加していないからです。従って、実質的には約800名余が戦闘に参加した中での777名戦死です。生存者のうち十数名は捕虜となりました。捕虜にならずに戦闘から生還した者はせいぜい30名程度でした。しかも、まだガダルカナルの戦いは始まったばかりです。このあと、生存者には更なる戦いと飢餓地獄が待ち受けていました。根拠のない敵兵力の下算と、敵を見下す姿勢、硬直化した時代遅れの火力軽視、白兵戦至上主義の空虚な精神論がこの事態を招いたと言えます。五味川純平「ガダルカナル」が引用する米公刊戦史によると一木支隊の無謀な攻撃について「驚くばかりの少数兵力で海兵隊を攻撃したことは、情報機関の欠陥か、然らずんば敵側の過大な自信を示したものである。もし一木大佐が8月20日までに彼が向かっている米軍兵数に気づいていたとするならば、彼は海兵隊の武勇に対してまったく軽蔑してかかっていたものにちがいない」と評しています。わずか900名の小部隊とはいえ、これは、日本陸軍の宿痾の象徴であり、また陸軍にとっては太平洋戦争最初の敗戦、かつこのあと、百戦全敗を繰り返していく転機となった戦いです。しかも、日本軍はこの惨敗によっても、ガダルカナル島をあきらめようとはしませんでした。長くなるので記事を分けます。以下次回に続きます。

2022.08.19

コメント(0)

-

10年ぶりの木曽御嶽山 その3

1回間が空きました。今回が最終回です。三の池へと下っていきます。そして池に降り立ちました。写真はありませんが、ここでも笛を吹きました。周囲を反響板に取り囲まれていますから(笑)音は猛烈に響きました。実は動画はあるのですが、そのうちに・・・・・。反響板、もとい周りの斜面です。これだけの斜度のある「壁」なので、笛の音がよく響くわけです。池の対岸に出ます。ここからさらに四の池に向かいました。途中、コマクサが点々と生えています。四の池。三の池からさらに少し下ります。池とありますが湿原で水はわずかです。ここにはお花畑があるようですが・・・・・残念ながら咲いていませんでした。ここから三の池に登り返して、女人堂経由で下山にかかります。10年前に来たときはここから山頂まで登り返して田の原に下山しましたが、田の原からの登山道は2014年に噴火した火口域のすぐ脇を通過するため、通行できません。そのため、田の原までのバスも今は運行していないようです。すみません、名前を調べられませんでした。何の木でしょう。三の池から女人堂に下るルートは、難所がある、という話なので、どの程度のもんかなと思ったらこんな沢を越えます。でも、徒渉する部分は・・・・・こんな程度なので、まったく問題ありません。長雨で増水すると超えるの厳しいかもしれませんが。もっとも、前日は雨、当日も早朝は雨だったし、その前も東京ではやや天候不順で雨が多めだった気がしますが・・・・・。見上げると、滝にも近いような沢に感じます。次は雪渓のトラバース。これも、まったく問題なし。むしろ雪渓よりその周囲で登山道が崩壊しているところが、やや歩きにくいですが、それも問題ありません。なんかすごい断崖絶壁を歩いていますが、見かけだけで足元はしっかりしているので、問題はありません。というわけで、特に難路ではありませんでした。往路の石室山荘コースより、こちらのほうが緑が多く、ずっと景色がいいと感じます。もちろん、好みは人それぞれでしょうが。乗鞍岳でしょう。山頂方面を望みます。(山頂は稜線の向こう側なので見えませんが)八合目女人堂に戻ってきました。御嶽山は御嶽教の霊山であり、10年前に来たときは白装束の御嶽教の信者さんが大勢登っていました。2014年の噴火の際に亡くなった方にも、御嶽教の信者さんがある程度いたはずです。しかし、今回は白装束の信者は全然見ませんでした。と、思ったら、ここまで下山してきて初めて遭遇しました。しかし、気合が入っている、いや入りすぎている信者さんです。私の記憶では、10年前は、皆さん上に着ているのは白装束でも、その下には山歩きしやすい服に登山靴、登山用のザックで登っていましたが、この人はなんと足袋に下駄、それも1本歯の下駄でした。でかいほら貝を肩にかけて、これまで見た中でももっとも時代がかったいでたちでしたが、残念ながら白い足袋も袴の裾も、ここまで登ってくる間にすでに茶色になっていました。まさかその足元で山頂まで????さすがにそりゃ無理では?と思ったのですが、小屋番さんとも色々話し込んでいたので、私が口出しすることでもなかろうと思い、そのまま見送ってしまいました。登りはともかく、下りで転倒しなかったかどうかは、果たして・・・・・。ここから下は亜高山帯の樹林帯です。往路はロープウェイで登りましたが、復路は中の湯まで歩きました。名前は中の湯だけど、風呂も何もない、駐車場とバス停しかありません。そこに12時半に下山したらバスは12時5分に行ってしまいました。次のバスは3時・・・・・長い待ち時間に笛吹いたりしていたら、名古屋方面からいらっしゃった登山者に声をかけていただき、木曽福島駅まで送っていただきました。お名前もお伺いしないまま別れてしまいましたが、ありがとうございました。

2022.08.17

コメント(2)

-

終戦の日

日中戦争の戦地で何が起きていたのか 従軍日記に「加害の日常」淡々と日中戦争に約2年間従軍した男性の日記が、遺族から立命館大国際平和ミュージアムに寄贈された。中国軍の敗残兵や農民を殺害した「加害の日常」を淡々とした筆致で書き残しており、ミュージアムは「普通の市民だった末端の日本兵が、罪の意識もなく残虐な行為に及んでしまう戦争の恐ろしさを伝えている」としている。京都市伏見区に司令部があった陸軍第16師団第9連隊に歩兵一等兵や上等兵として所属した小林太郎氏。37年8月に召集されて39年8月に帰国するまで、天津の戦闘や南京占領などに加わった。出征当時は27歳で、前年に日本大学工学部を卒業していた。日記は従軍中のメモを帰国後にまとめたとみられ、ほぼ毎日の軍事行動を記録している。剣や銃で殺害された中国兵の写真、トーチカのイラストなどもある。目に付くのは、中国兵や民間人の命を奪う際の記述に感情がこもっていないことだ。「兵は刀にて頭を切る 土民(農民)は銃殺 女は逃す」「5名の連長及将校を捕す これはしらべても何も言はぬので殺す」一方、自身も生命の危機にひんした激しい戦闘では「壕の上からデンガクザシ 『コイツラメ、コラッ、エイッ』 勇ましいシムホニー 皆突き殺した」と、高揚感をうかがわせる表現があった。序文では日中戦争の開戦は「東洋の平和の為 唯一の強国日本は正義の為に立つ時が来た」とあり、政府の主張を信じ込んでいたことが分かる。(以下略)---御嶽山の写真があと一回残っていますが、それは次回に回します。現在の日中関係には様々な問題があるし、経済力の面では今や中国が日本を大きく上回っているのが現状です。コロナ禍で観光客の来日はほぼ途絶えたものの、中国から日本に1000万人近い(2019年)人が、主に観光で渡航する事態など、一昔前には想像もつかなかったことです。しかし、現在の日中関係がどうであれ、77年前までの日本は、中国、韓国、東南アジア諸国を侵略し、あるいは独立を奪い、多くの被害を与えていたという歴史的事実は消えることはありません。とりわけ、1937年から激化した日中戦争、第2次上海事件から南京に至る戦いはとりわけ激しいものであり、また多くの残虐事件が日本軍によって引き起こされています。80年以上経った現在、それが日中間の最重要課題である、ということではないのですが、だからといって事実を誤魔化したり忘れてしまってよいというものではありません。忘却は反省の消失につながります。同じことを二度と繰り返さないために、事実は事実として踏まえておくべきです。第二次上海事件から南京に至るまで、日本軍が何をやったのか、ホームページにまとめていますので、ここでは繰り返しません。ふみにじられた大地 日中戦争南京大虐殺この日記の主は、引用記事によれば日大工学部出身とのことです。1930年代当時において大卒、それも工学部出身となれば、超インテリです。しかし、そんな人でも「東洋の平和の為 唯一の強国日本は正義の為に立つ時が来た」などと、とうてい正当性のない政府の宣伝を信じてしまい、冷静であればたいていの人の良心が許さないであろう残虐行為、非戦闘員の殺害などの行為に走っています。世間の空気、時代の空気といったものの恐ろしさを感じざるを得ません。それが最終的に日本の国際的孤立を生み、対米戦に至り、300万人以上の死者を出して主要都市が焼け野原となり、惨憺たる敗北となったわけです。破滅への道の第一歩は、それを懸念したり反対する声は圧殺されたなか、政府とその御用メディアの叫ぶ勇ましい声に踊らされた人々によって踏み出されたのです。ある意味で集団狂気とも言うべき状況の中で正気を保つことがいかに困難か、仮に1人2人が正気を保っていたとしても、それがいかに無力か、ということを思わざるを得ません。今のロシアで起こっている状況も同じでしょう。太平洋戦争が始まったとき、3年半後の惨憺たる結末を国民がみんな知っていたら、誰も提灯行列などしなかったでしょうが、実のところ、米国が世界一の超大国であり、資源も工業力も日本とは大差があって、戦って勝てるような相手ではないことは、機密でも何でもない、当時でも一般常識に類することであったはずです。でも、多くの国民はその事実からは目をそらしていたわけです。人間の想像力とは、たいしたものである反面、このように一定の条件の下で集団狂気にさらされると、容易にその想像力をうしなってしまうのだな、と思います。一つには、日中戦争以来、更に遡れば満州事変以来、国の外で行われる(つまり戦争の災禍が自分たちの故郷には降りかからない)状態での「勝ち戦」に多くの国民が、さらには兵士たちまでもが慣らされてしまったことが、悲惨な戦争への忌避感を著しく麻痺させてしまったのかも知れません。だから、戦争がどれほど悲惨なものであるかを知ることは、大きな悲劇を再び起こさないために、きわめて重要なことであろうと私は思っています。

2022.08.15

コメント(2)

-

10年ぶりの木曽御嶽山 その2

前回の続きです茶色い水になってしまった二の池です。天気が回復してきました。この日の宿泊、二の池ヒュッテに戻ってきました。実は、高校同期の山仲間が、昨年、今年と2週間ほどここでアルバイトをしています。彼女は八王子で総菜・お弁当屋さんを開いています。そこを2週間休んでアルバイトに来ています。小屋の前で練習しているところを撮ってもらいました。夕食です。美味しかったですよ!!そして翌日8月11日は山の日です。2016年にできた新しい祝日ですが、実は山の日に山に登ったことは今までありませんでした。今回初めて山の日に山登りをしました。ただ、朝は悪天候でした。朝食を終えたころ、ライチョウが近くにいると言われて、飛び出しました。深いガスの中でライチョウの親子を観察。もっとも、今回は鳥撮影はしないつもりで望遠レンズは持ってこなかったので、17-70mmの標準ズームでの撮影です。(このほかの鳥写真は別途アップします)6時過ぎまで悪天候だったので、ぐずぐずと出発を遅らせていたら、7時頃急激に天候が回復したので山小屋を後にしました。二の池ヒュッテさん、ありがとうございました!!方角的に中央アルプスだと思われます。オンタデ。御嶽山で最初に発見されたのでその名があります。高山植物に乏しい新しい火山に多い花で、富士山にもあります。昨日はガスで見えなかった山頂が目の前です。快晴で視界がよくなっても、やっぱり茶色い二の池です。前日は山頂からは何も見えませんでしたが、今山頂に登れば絶景かな、とは思ったのですが、ひたすら茶色い山頂よりこれから向かう場所の方が個人的には魅力的だったので、この日は山頂はバスしました。山頂をはさんで左側が10年前に泊まった二の池山荘(旧称二の池本館)、右側が二の池ヒュッテ(旧二の池新館)。前回泊った二の池本館の小寺さん、宿泊した時はお名前は存じ上げませんでしたが、ものすごく印象が濃い人でした。色々な山小屋に泊まったことがありますが、人柄や顔を鮮明に覚えている従業員なんて、そうはいません。噴火の際に多くのマスコミの取材を受けていた姿をテレビで見て、すぐに「あの人」と分かりました。御嶽山山頂部の全景です。手前側には緑がありますが、山頂近辺にはまったく緑がないことが分かります。この日、これから向かうのは、三の池です。個人的には、御嶽山の中でもっとも景色が美しいのはここだと思っています。そして、この周囲には花もいっぱい咲いていました。10年前に来たときは8月下旬だったので花はほとんど終わっていたのですが、今回はまだまだ花満開です。イワギキョウはここでも咲いていました。イワオトギリでしょうか。ミヤマアキノキリンソウでしょう。ヨツバシオガマ枯れ始めていますが、ヨツバシオガマのようです。三の池へ、結構な急登を下っていきます。以下次回に続きます。

2022.08.13

コメント(2)

-

10年ぶりの木曽御嶽山 その1

10年ぶりに御嶽山に登ってきました。前回登った2年後に噴火が発生し、その後数年間は入山規制が敷かれていましたが、現在は一定の制約のもと、登ることができます。新宿を7時発の特急「あずさ」で塩尻まで、そこで中央西線の「しなの」に乗り換えて10時半に木曽福島到着、そこからバスでロープウェイ山麓駅へ。木曽御嶽山は東京から遠いのです。ロープウェイの山頂駅より。新宿を7時に出て、ここに着いたのは12時です。昼食を食べて山登りスタートです。ヤマハハコ。ロープウェイの駅近くで咲いていました。2週間前、南アルプスの仙丈ケ岳に登った時はナナカマドの花が満開でしたが、今はもう花は散って実がなっています。1時間程度登ったところで八合目女人堂に到着。御嶽山の山頂はまだまだ先です。イワギキョウがたくさん咲いています。ロープウェイの山頂駅にも咲いていましたが。植生に乏しいゴツゴツした岩山を登っていきます。登った先には・・・・・こちらの山小屋があるのですがなんと、登山道は山小屋の中を通過しています。で、この後雨に降られて、慌てて合羽を着こむとともに、カメラをザックにしまったので、写真はまったく撮影しないまま、3時すぎにこの日の宿泊場所、二の池ヒュッテ(旧称二の池本館)に到着しました。ヒュッテでしばらく滞在していると、雨は上がったので、4時すぎに山頂に向かいました。雨は降っていませんが、濃密なガスの中で視界はありません。山頂直下に到着。3000m級の山頂に忽然と現れた立派な神社。ここは教派神道の一派である御嶽教の聖山です。10年前に来たときは、3000mの山とこの立派な階段、鳥居に驚いたものです。しかし・・・・10年前にはなかったもの、2014年の噴火の慰霊碑です。慰霊碑のとなりには強固なシェルターも設置されています。階段を上って山頂に到着。この天気だし、時間も5時近いので、他に一人も登山者がいません。御嶽神社の社務所。この建物は記憶にあります。2014年の噴火でひょっとしたら損壊したかもしれませんが、修復されています。社務所のとなりに、先ほどのものよりは簡易的ですが、シェルターが設置差反れています。表示によれば、噴火口まで500mだそうです。この視界なのでまったく見えませんでしたが。死者58名、行方不明者5名。ご冥福をお祈りします。二の池。噴火によって景色が一変した場所です。噴火前の2012年には、ここはエメラルドグリーンの水を湛えた、神秘的なたたずまいの池でした。噴火によって水はなくなり、今は茶色と灰色の水なし池です。奥に見えるのが、10年前に登った時に宿泊した二の池山荘(当時の名称は二の池本館)雪渓の周りに少し水はあります。でも、エメラルドグリーンではありません。以下次回に続く。

2022.08.12

コメント(0)

-

チャランゴの神様が亡くなった

Falleció el Maestro del Charango Ernesto Cavour Aramayoチャランゴのマエストロ(師匠)エルネスト・カブール死去8月7日、チャランゴ奏者のエルネスト・カブールが死去した、とのことです。1940年生まれの82歳でした。現代のボリビア・フォルクローレの祖とも言える「ロス・ハイラス」のチャランゴ奏者としてヨーロッパで活躍していましたが、1971年にボリビアへ帰国、事実上の首都ラパスにて、ペーニャ(ライブハウス)「ナイラ」を経営し、自身のグループを率いて演奏活動を行ってきました。日本との関係も深く、ギターの木下尊惇さんもボリビア滞在中は長らくカブールと演奏を行っていましたし、来日公演も度々行っていました。私自身は1992年映画「橋のない川」(東陽一監督版)のBGMを担当した際の来日公演と、2009年だったか、単身で来日し、日本の演奏家と各地でコンサートを行った際、木下尊惇さんとのデュオの公演を見たことがあります。実は、先日記事を書いた「みんなのフォルクローレ祭 45年目の同窓会」にボリビアの何人かの音楽家がメッセージを寄せているのですが、その一人がエルネスト・カブールでした。ビデオメッセージを寄せている音楽家もいた中で、カブールは手紙でした。あまり体調が良くないのかな、なんて漠然と思っていたところではありました。2019年の演奏2013年の演奏。最近はムユムユギター※のフランツ・バルベルデによる伴奏が多かったようです。※ムユムユ:カブールが考案した冗談楽器。片面が普通の6弦クラシックギター、反対側が12弦ギターになっていて、表裏ひっくり返しながら演奏する前述のとおり、カブールはかつて住井すゑ原作の、被差別部落問題を描いた映画「橋のない川」(東陽一監督版)の音楽を担当したことがあります。その際のオープニングテーマ曲がこちらです。曲名はその名もRio sin puente(橋のない川)、ただしこれは映画にあわせてつけられたタイトルであり、原題はPadre viento(父なる風)と言います。もう1曲の「Tema de Nanae(七重のテーマ)」は原題は知りませんが。※※追記:木下尊惇さんに教えていただいたところによりますと、オープニングのPadre vientoとエンディングのRosario de uvas(ぶどうのロサリオ)の2曲は東監督の希望で選ばれ、それ以外の劇中曲は全曲映画のためのオリジナル曲だそうです。ロス・ハイラス元々ボリビアといっても先住民とスペイン系では文化が異なり、従って音楽的にも相容れないものがあったのですが、その両者の音楽的要素を融合させて一つの音楽にした「はしり」と言えます。そのため、前述のとおりボリビア現代フォルクローレの祖と言われます。ご多分の漏れず、そのような革新的な試みが最初からボリビア国内で受け入れられたわけではなく、グループはヨーロッパに渡って、特にフランスで人気を博したことから認知されていったようです。ヨーロッパでの音楽活動には、メンバーにスイス人(おそらくフランス系スイス人)のケーナ奏者ヒルベルト・ファブレがいたことが役に立ったでしょう。それに加えて、カブールもフランス語を話します。ハイラス脱退後ですが、カナダのケベックで自身のグループのコンサートを行い、その司会を流暢なフランス語で行っているYouTube動画があります。※1986年頃ドイツに滞在していた知人の証言によると、カブールのコンサートの後、楽屋を訪れたら、マネージャーがフランス人で、フランス語でやり取りをしていたということです。ハイラスの全盛期のメンバーは、ギター:フリオ・ゴドイ、一時期アルフレド・ドミンゲスチャランゴ:エルネスト・カブールケーナ:ヒルベルト・ファブレボーカル・サンポーニャ:エドガル・ヤヨ・ホフレです。このうち、アルフレド・ドミンゲスは1980年に、ヒルベルト・ファブレは98年に亡くなっていますが、残る3人はずっと存命で活躍していました。が、7月にヤヨ・ホフレが85歳で亡くなったばかりです。それから1ヶ月と経たないうちにカブールの訃報、あっという間に、ご存命なのはギターのフリオ・ゴドイだけになってしまいました。ご冥福をお祈りします。

2022.08.09

コメント(0)

-

行旅死亡人

島田陽子さん「このままでは無縁仏に」1日6000円のドライアイスで遺体を区が保管中大腸がんによる多機能不全のため死去した女優・島田陽子さん。7月28日には、複数のスポーツ紙が27日に告別式がおこなわれたと報じた。報道によると、参列したのは「十数人の近親者のみ」~というのだが――。「これは、真っ赤な嘘ですよ。島田さんの遺体はまだ荼毘に付されてもいません」と、衝撃の証言をする人物がいる。島田さんの元マネージャーで、公私ともに付き合いがあった会社経営者の福島浩一朗氏だ。島田さんが都内の病院で亡くなった際は、島田さんが代表取締役を務める芸能プロダクションでマネージャーとして働くA氏だけがついていたという。「島田さんは、2019年に離婚されていますし、もう何十年も実母以外の親族とは連絡を取っていなかったため、遺体を引き取る親族がいなかったんです。妹さんが2人いるはずですが、やはり疎遠な関係だったようで……」病院が仕方なく渋谷区に連絡すると、親族が名乗り出ず、引き取り手がない遺体として、規定どおり、区の管理する施設に安置されることになったという。ところが上述のとおり、亡くなって2日後の27日に告別式がおこなわれたと、28日に報じられた。「いったいどういうことか、さっぱりわかりません。僕は8月2日に渋谷区役所に出向き、担当者に直接確認しました。すると確かに、遺体は区に引き取られており、『その遺体が “島田陽子さん” であることも確認しています』としたうえで、『ドライアイス代が1日6000円かかっています。遺体を引き取られる方に請求することになります』と言われたんです」だが、その場で福島氏が引き取ることは叶わなかった。「渋谷区では、3親等内の親族しか引き取ることはできないそうです。現在、区のほうで親族に連絡して島田さんの遺体を引き取る意思があるか確認しているそうです。島田さんの妹2人の、どちらかが私に委任してくれれば、私が遺体を引き取るつもりです。じつは島田さんは、生前にお墓も購入していたんです。そこに眠らせてあげたいと考えています」~だが、この福島氏の “計画” も、無事に島田さんの妹から委任を受けられなければ、当然、実行できない。「渋谷区からは、『いつまで遺体を保管できます』といった期限は教えてもらえていません。最悪のケースでは、このまま “身寄りのない人” として扱われて区で荼毘に付され、そのまま無縁仏として共同墓地に眠ってしまうことになります」ハリウッドでゴールデングローブ賞まで受賞した、誰もが知る大女優が、無縁仏になる――。---まさか、あの島田陽子さんが行旅死亡人と同等の扱いになるとは・・・・・。行旅死亡人というのは、ホームレスだけではなく、身寄りがまったくなく葬祭執行者がいない場合に適用されます。ホームレスでなくても、身元の分からない死者というのは稀ではありません。たとえば、住んでいる場所に住民票を置いていなくて、その人が誰だか分からない場合があります。あるいは、孤独死して、親族と連絡が取れない場合もその可能性があります。住民票があり、それが誰かも実際には分かっていたとしても、孤独死の場合は警察がDNA鑑定、または歯科通院歴がある人の歯型の照合をしないと死体検案書に氏名が入りません。しかし歯科通院歴がなくて親族もいない、または親族との関係が切れていてDNA鑑定に協力してくれないと、氏名不詳という死体検案書になってしまいます。島田陽子さんの場合は、健康保険証を提示して入院した病院で亡くなっているはずなので、もちろん身元は明らかです。この場合は行旅死亡人ではありませんが、ただ、遺体、遺骨の引き取り手がいない、おそらく葬祭の執行者もいない、ということのようです。この場合は身元が分かっていて行旅死亡人ではなくても、実際には行旅死亡人と同等の扱いとなります。墓地埋葬法に第9条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定を準用する。と定められているからです。対応するのは役所の中で、たいていの場合は生活保護担当課であろうと思います。生活保護の葬祭扶助は、葬祭費自体の上限は定められていますが(東京23区を含む級地区分1級地1の場合は20万6千円)、遺体を保存するためのドライアイス代には上限がありません。生活保護制度なので、費用は3/4が国費です。一方、墓地埋葬法による行旅死亡人等の葬祭は、全額がその自治体の予算です。だから、費用の上限は定められていませんが、実際には生活保護の葬祭扶助より更に安価で葬祭業者と契約している場合が多いと思われます。しかも、別途ドライアイス代なんて予算も契約もないので、もし誰も遺体を引き取ってくれなかった場合、そのドライアイス代をどう処理するか、頭を抱えていると思われます。ちなみに、生活保護にも葬祭扶助というものがあります。しかし生活保護は「生きている人のための制度」で、死者にはお金を払わないことになっています。したがって、葬祭扶助は亡くなった人ではなく、死んだ人の葬式を出す人(葬祭執行者・喪主)のための制度です。だから、葬祭執行者がいない無縁仏に葬祭扶助を適用することはできません。なお、「葬祭扶助単給」と言って、それまで生活保護を受けていなかった人が葬祭を出すお金がない場合、葬祭扶助だけの生活保護をかけることはできます。「最低生活費」の計算に葬祭費約20万円が上乗せされるので、葬祭扶助単給の保護基準は大幅に緩くなります。例えば、保護基準が12万円(家賃4万円、生活扶助8万円)という人がいたとします。保護の対象になるのは、収入が12万円以下かつ手持ち金も12万円以下の場合です。しかし、葬祭扶助だけなら、保護基準に葬祭費約20万円が上乗せされるので、12万円+20万円=32万円以下の収入かつ手持ち金も32万円以下なら、「葬祭扶助単給」の対象となり得ます。もっとも、その割には葬祭扶助単給は、さほど多くはありません。各福祉事務所とも、年間数例程度ではないでしょうか。そして、一番問題になるのは、保護を受けていた人が亡くなって身寄りがない場合です。法律通りに対応すれば、それは前述のとおり、墓地埋葬法に基づき行旅死亡人に準じて対応しなければならないのですが、各福祉事務所、色々な技を使って、それを葬祭扶助で通してきたのです。各自治体の行旅死亡人の葬祭予算は充分ではなく、保護受給者の葬祭をみんな行旅死亡人の準用でやってしまうと予算が足りないからです。しかし、厚労省は「それはならん」と言っており色々綱引きが行われているようです。身寄りない人の葬儀代 運用する自治体と是正求める国余談ですが、前述の墓地埋葬法に、死亡地の市町村長が行うと書いてあります。つまり、島田陽子さんは渋谷区の病院で亡くなったということです。仮に住んでいたのが別の自治体だったとしても、墓地埋葬法の適用になると、亡くなった病院の所在地の自治体が葬祭を行わなければならないので、その自治体にとっては突如として流れ弾が飛んできたようなものです。そのことも、生活保護受給者の墓地埋葬法適用を難しくします。つまり、A市に住んでA市で生活保護を受けていた人がB市の病院に入院して亡くなった場合、生活保護の葬祭扶助ならA市が行うのですが、行旅死亡人またはその準用による墓地埋葬法の場合、それをB市が行うことにことになるからです。全額市の予算の持ち出しで。だから「ふざけんな、そんなのA市で葬祭扶助でやれよ!!!!!」という話になってしまうわけです。なんにせよ、島田陽子さんがきちんと葬られることを願うばかりです。

2022.08.07

コメント(2)

-

霞ケ浦近くの浮島湿原まで行ってきた

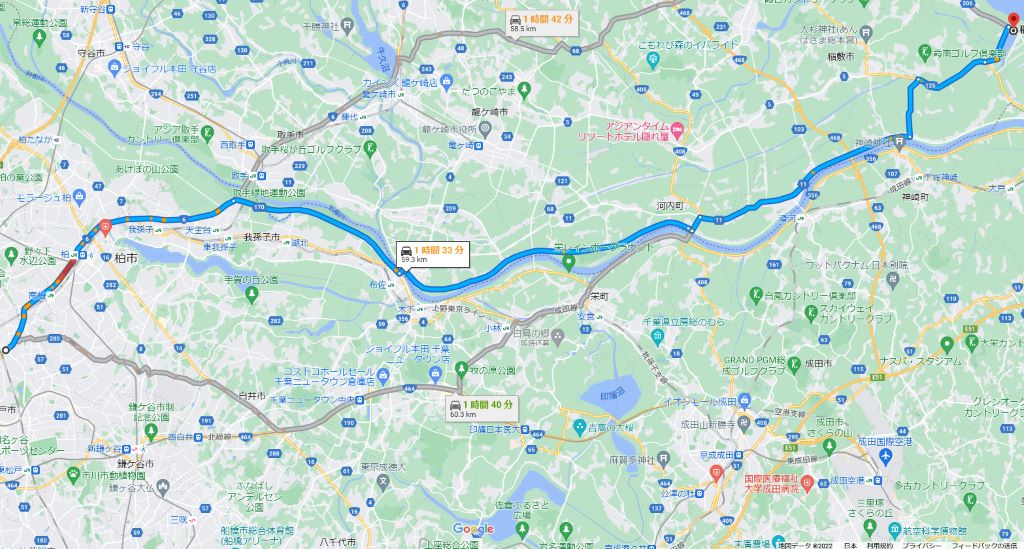

先週末の野鳥写真の記事に少し書きましたが、先週土曜日、霞ケ浦近くの浮島湿原まで行ってきました。往復150km以上200km以下(正確な距離はヒミツ)という大移動でした。正確なルートではありませんが、だいたいこんな感じのルートで行きました。地図上の出発点は実際の出発点ではありません。国道6号線を都内から走ってきています。取手の手前からずっと利根川沿いのみちを走ったのですが、これが遠い遠い。改めて調べると、この部分だけで40km以上もあるのですね。で、往路は2時間半くらいで着きました。極論を言えば、スクーターに乗ろうと思ったきっかけはここに行きたかったから、と言っても過言ではありません。公共交通機関では非常に行きにくい場所なので。もっとも、本来の目的であるコジュリンには振られてしまいましたが。家族には昼に帰ると言ってしまったこと、着いたときはそこまで暑くなかったのですが、歩いているうちにかなり気温が上がってきたことから、1時間半しかいませんでした。もっと粘ればコジュリンに会えたかもしれませんが、それはもっと涼しい時期にします。さらにここから少し先(といっても10kmか15kmくらい)には、その名もコジュリン公園という場所もあるのですが、そこも行くのは涼しい時期にします。鳥を撮影する以外は、特になにもない場所です。が、そのバードウォッチャーが一人もいなかった時点で、行く時期の選択を誤ったことを悟りました。もっとも、私はコジュリンは夏鳥だと思っていたのですが、現地の案内板によれば留鳥みたいですね。ということは、冬に行っても見られるのかな?向こう側は稲敷大橋です。で、復路は、国道6号に出るまでは快調に走りました。というか、快調すぎまして、というのは、制限速度50km/hの道を制限速度で走っていたら、次第に後ろから車が近づいてきたので、60km/h、更には70km/hですっ飛ばしたけど、結局後ろにピタッとつかれた挙句、追い抜かれてしまいました。黄色いセンターラインだったけど(笑)1台だけなら「煽り」と思うところですが、次々と3台ですから、こっちが遅いということでしょう。20km/hオーバーで遅いとなると、何キロで走ればいいのやら。まあ、あんな交通量の少ないところでは絶対取り締まりなんかやっていないでしょうから、安心して飛ばせるんでしょうね。でも、往路ですが、タヌキと思われる轢死体を見てしまいました。あーあと思いましたよ。相手が動物なら交通事故ではないけれど、私はそんなことはやりたくないです。復路、利根川沿いの後ろに車がいない時に(というか、本道は左上で、この道は側道なので車がいない)止まって写真を撮りました。前後何十kmに渡って、信号がまったくなく、こうやって自分で止まらない限り、いくらでも走りっぱなしです。この辺りは快調だったのですが、国道6号線に入ると、柏近辺で渋滞にはまり、往路よりかなり時間を喰ったうえに、途中燃料が心配になり、ガソリンスタンドに立ち寄ることに。もっとも、入れてみたら3.4Lしか入りませんでした。満タンが4.9Lなので、まだ1.5Lも残っていたことになります。計算上は家まで帰れる残量でした。結局、帰宅は1時を過ぎてしまいました。これで累積走行距離は700kmを超え、前回給油からの燃費はリッター61.9km、最初からの累計燃費は59.3kmとなっています。

2022.08.05

コメント(5)

-

共犯者が必死で擁護している

安倍元首相射殺報道、話が逸れている話が妙な方向に逸れてきた。安倍晋三元総理を射殺した、山上徹也容疑者の母が統一教会信者だった。多額の寄付で山上容疑者が統一教会に恨みを持った。統一教会は悪。選挙で応援してもらった議員はケシカラン。テレビのワイドショーが例によって大騒ぎ。『赤旗』が張り切っている。たかだか現在の信者は10万人(8万人とも)、多額の献金をしているわけでもない。選挙ともなれば、その程度の組織でも、反対に回られるよりは。それだけの関係だろう。共産党の志位和夫委員長はツイッターで、「〝何が悪いのか〟と開き直りを始めた」と書いているが、実際「何が悪いのか」。統一教会の名称変更問題もそうだ。じゃ、新聞はその時(平成27年)に反対キャンペーンでも張ったのか。(以下略)---何というか、頭の悪い文章というのが第一印象ですが、知性のかけらも感じられない虚勢の裏には、統一教会(協会)と自民党の癒着が暴かれて世論の批判が高まることへの警戒心がにじみ出ているようです。たかが信者10万人といいますが、例えば立憲民主党の党員数(協力党員)は10万人です。共産党の党員は30万人近い。だけど、「選挙になれば、その程度の組織でも、反対に回られるよりは」と考えないのは何故でしょうか?立憲民主党や共産党は敵(味方になる可能性がない)だけど、統一教会は味方、ということでしょう。その程度のと言いますが、無償で秘書をやってくれる、選挙になれば無償で選挙運動をやってくれる信者が、何千何万といるわけです。統一教会の問題点が指摘されたのは昨日今日ではありません。それでも統一教会と絶縁できないのは、その10万人が「たかが」ではないから、ということでしょう。霊感商法にしても、今回の犯人の母親のような超高額の献金もそうですが、これは収奪行為に他なりません。もちろん、どんな組織でも、組織を運営するのに、会費とか御布施とか、参加費、協力費、学費、党費、組合費、××費といったものは不可欠です。しかし、ものには程度があります。私が何かと批判的な創価学会でさえ、何千万とか億の単位の寄付を強要するところまでは行かないはずです。教祖が勝手に結婚相手を決めて合同結婚式を行わせるやり方も、現代社会における社会通念には反します。これら反社会的な行動は、行っているのが統一教会でなかったら、とうの昔に摘発されているでしょう。統一教会と類似の霊感商法を展開していた福永法源の「法の華」は立件されて福永は有罪判決を受けていますが、その被害額より統一教会の被害額の方が大きいのです。それにもかかわらず、統一教会が摘発を免れているのは、自民党を中心とする保守政界、保守言論界と上記のように密接な関係があるから、つまり権力と結びついているからです。そう、統一教会との癒着は自民党が中心ですが、自民党がすべてではありません。政党では、維新の党や国民民主党、果ては立憲民主党にすら、統一教会と関係を持つ議員がいるし、正解だけではなく言論界にも統一教会との癒着が見られます。統一教会の傘下にある国際勝共連合の機関紙として思想新聞、更に実質的な機関紙として「世界日報」があります。その世界日報の編集長(当時)の藤橋進は、2019年6月、花田が編集長を務めるネトウヨ誌「月刊HANADA」に記事を執筆し、更にYouTubeにて二人の対談の動画が公開されています。動画再生数に貢献したくないのでリンクは張りません。興味がある方はURLをコピペしてご覧ください。https://www.youtube.com/watch?v=QUarV9TIAic言うまでもなく、元週刊文春の編集長であった花田が、世界日報を統一教会の実質的機関紙であることを知らないはずはありません(週刊文春は、かつて統一教会批判キャンペーンをやったことがある)。さらに、その世界日報のWikipediaの説明を見ると、読者向けの「世日クラブ」の講演者として小室直樹や松原正、木村治美、清水馨八郎、渥美堅持、井尻千男、三根生久大、入江通雅、大原康男、細川珠生、冨士信夫、吉原恒雄、渡部昇一、長野拓也、中條高徳、藤井裕久、石平、竹田恒泰、石井昌浩、呉善花、コシノジュンコ、高田純、上甲晃、田村重信、八木秀次、高橋史朗、小林正、中西輝政、櫻井よしこ、渡辺利夫、川上高司、遠藤誉、小川和久、濱口和久、仲村覚、小川榮太郎、渡部恒雄、安積明子、浅野和生、坂東忠信、楊海英、新田均、河添恵子、江口克彦、西岡力、島田洋一、高橋利行、荒木和博世界日報社が制作するインターネット番組「パトリオットTV」のゲストが出演者として伊藤俊幸、香田洋二、山口昇、岩田温、八幡和郎、阿比留瑠比、江崎道朗、小川和久、古川勝久、松田学、渡瀬裕哉、小川榮太郎、西岡力、遠藤誉、平井宏治、安積明子、渡部恒雄、永岩俊道、鷲尾英一郎、神津健一、ロバート・エルドリッチ、デービット・アトキンソン、行徳哲男、中根滋、孫向文の名が紹介されています。(両者に重複あり)その全員とは言いませんが、大半が、お決まりの顔ぶれの保守文化人(産経文化人、ネトウヨ文化人)であり、HANADAやWiLL、産経の常連執筆者も大勢見当たります。というか、産経のスター記者(笑)その人の名もあるじゃないですか。つまり、統一教会が霊感商法や信者からの高額な寄付で巻き上げたお金で原稿料や講演料をもらっていた連中が、花田であり、そのほか多くのネトウヨ文化人というわけです。タダで秘書を派遣してもらったり選挙運動をやってもらっていた自民党と、たいして変わらないし、こういう連中がやたらと持ち上げていた安倍元首相がやはり統一教会と近い関係だったことも、こう考えれば納得です。そりゃ、統一教会への批判が集まれば、自分たちに火の粉が飛んでくるという自覚があるから、こうやって青い顔で矮小化と論点そらしをしたくもなるでしょう。しかし、そのような「言い訳」を、マトモに受け取るべきではありません。

2022.08.03

コメント(2)

-

2022年7月の鳥写真

7月は、一番充実した鳥写真が取れたのは霧ヶ峰でした。7月9日東京港野鳥公園コチドリの親子。奥が子どもだと思います。イカルチドリ。先ほどのコチドリと酷似していますが、アイリング(目の周りの黄色い縁取り)がないのと、嘴がコチドリより長めです。ただし、このアングルではくちばしの長さは分かりません。イカルチドリ。このアングルなら、嘴がコチドリよりは多少長いことが分かります。正直なところ、昨日今日と東京港野鳥公園でイカルチドリが記録されていることと、写真を後で詳細に分析して判定しました。撮影しているときはコチドリかイカルチドリかは、よく分かりませんでした。セイタカシギ。遠い・・・・・・7月17日葛西臨海公園コムクドリの群がいました。顔がはっきり見えているのがメスだけ。コムクドリ。やはりオスは顔が隠れてしまっています。7月18日霧ヶ峰。山登りと花の写真は紹介済ですが、鳥写真も撮ってました。ホオアカのオス(八島湿原~車山間)ノビタキ・オス(車山乗越付近)ノビタキ・オス(車山乗越付近)ホオアカ・オス(車山乗越付近)ホオアカ・オス(車山の肩にて)ホオアカ・オス(車山の肩にて)7月19日某所(自宅)自宅で朝っぱらから、カラスがガーガーとうるさいんです。えっ、ガーガー???びっくりして撮影しました。いつもいるハシブトガラスではなくハシボソガラスでした。全国的には珍しい鳥ではありませんが、ハシボソガラスは開けた田園に多く、都会はほとんどハシブトガラスの独壇場です。23区内ではハシボソガラスは葛西臨海公園で時々見ることがあるだけ、我が家で見たのはもちろん初めてです。ハシブトガラス 南方系、生息環境は森林と都会。鳴き声はカーカー、嘴は太く、おでこは突き出している。歩き方は両足をそろえてジャンピングが中心(スズメと同じ)。ハシボソガラス 北方系、生息環境は開けた野原、田園。都会には少ない。鳴き声はガーガー、嘴はやや細く、おでこは出っ張っていない。歩き方はたいていの鳥や人間と同じく両足を交互に出すハシボソガラスしかし、撮影後にふと気が付いたのですが、少し前までは自宅近辺でよく見かけ、声もよく聞いたハシブトガラスを、最近まったく見ていないのです。いつからか、よく分かりませんが、少なくとも1年前にはいたと思うので、もっと最近でしょう。ハシボソガラスが姿を現したのはそれが原因かもしれません。ハシボソガラスはハシブトガラスよりやや小柄なので、体力的には追い払われるでしょう。この翌日以降も数日、もう撮影はしていませんが、ハシボソの鳴き声を自宅近辺で何度か聞きましたが、それ以降今日までハシブトガラスは相変わらず見ていません。7月24日葛西臨海公園アオアシシギ7月30日稲敷市浮島湿原コジュリンとオオセッカの繁殖地として有名な浮島湿原、公共交通機関では行きにくい場所ですが、スクーターなら、ということで、初めての長距離ツーリングで行ってきました。自宅から、正確な距離はヒミツですが、片道75km以上105km以下とだけ。遠かったです。往路は2時間半、復路は渋滞にはまって3時間かかりました。しかも、コジュリンにもオオセッカにも出会えず。ホオジロがいました(笑)コジュリンもホオジロ科で近縁同士ですが、もちろんホオジロならばわざわざ浮島湿原まで行かずとも見られます。現地滞在時間が1時間半ほどでしたが、午前中に帰ると家族に言ってしまったこと(結局帰宅は1時を過ぎてましたが)暑くて帰路の疲労度も考えると、それ以上は難しかったです。粘れば見られたかもしれませんが、次に行くときは盛夏は避けます。コジュリンもオオセッカもフラれた上に、帰路は往路で通った利根川沿いの道が工事中で通行止め、仕方なく迂回したら、その迂回路脇の水田にアマサギがいました。これがこの日唯一の成果です。(アマサギは昨年葛西臨海公園で撮影して以来2度目の撮影です)7月31日東京港野鳥公園キアシシギ。今月は以上となります。

2022.08.01

コメント(0)

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- お買い物マラソンで損したくないあな…

- (2025-11-25 20:30:05)

-

-

-

- ひとり言・・?

- 楽天ポイントアップ等で2~3割安く購…

- (2025-11-22 22:12:52)

-