2018年01月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

ネット上のデマほど無責任なものはない

部下に覆いかぶさり背中に噴石直撃…死亡陸曹長今回の噴火で死亡した陸上自衛隊第12旅団第12ヘリコプター隊の陸曹長(死亡後、3等陸尉に特別昇任)が、部下の隊員をかばい、噴石の直撃を受けていたことが関係者への取材でわかった。陸自や関係者によると、陸曹長は23日午前、他の隊員7人と共に山頂から滑降を始めた。約10分後、スキー場北側の本白根山から轟音が響き、噴石が降ってきた。すぐに隊員らはコース脇の雑木林に避難したが、林の中にも噴石が降り注ぎ、隊員らは次々と倒れていった。陸曹長は、近くにいた部下を守るように覆いかぶさった。その背中を噴石が直撃したという。(以下略)---噴火のあと、「自衛隊員が円陣を組んで民間人の親子を噴石から守った」という謎過ぎるデマがネット上に出回ったそうですが、真相は、上司が同じ自衛隊員の部下をかばった、というものだったようです。それはそれで、美談とも言えますが(人が死んでいるのに美談というのもどうか、とは思いますが、それはともかく)、自衛隊員が民間人を、というのとは話は違います。この種の「美談」系のデマは、比較的罪の軽い部類ですが、昨今はそれが「これを報じないマスコミはけしからぬ」という、更に謎過ぎるマスコミ批判に結びつくことが多々あります。こうなると、罪が軽い、とはとても言えなくなります。人は何でこうも簡単にデマを信じてしまうのでしょうか。多分、人は信じたいものを信じるという傾向がある生き物だからでしょう。こうであってほしい、という願望に合致する情報があると、疑う、真偽を確かめる、ということをせずに、飛びついてしまう、ということでしょう。しかし、それらの匿名無根拠なネット上の情報を丸呑みして、、報道機関がその種のデマの拡散に手を貸したとなると、事態は更に深刻です。こちらの記事へのコメントでBill McCrearyさんが言及されている、産経新聞の誤報です。産経報道「米兵が救助」米軍が否定 昨年12月沖縄自動車道多重事故昨年12月1日に沖縄自動車道を走行中の米海兵隊曹長が、意識不明の重体となった人身事故で、産経新聞が「曹長は日本人運転手を救出した後に事故に遭った」という記事を掲載し、救出を報じない沖縄メディアを「報道機関を名乗る資格はない」などと批判した。しかし、米海兵隊は「(曹長は)救助行為はしていない」と回答し、県警も「救助の事実は確認されていない」としている。産経記事の内容は米軍から否定された格好だ。県警交通機動隊によると、産経新聞は事故後一度も同隊に取材していない。産経新聞は事実確認が不十分なまま、誤った情報に基づいて沖縄メディアを批判した可能性が高い。昨年12月9日に産経新聞の高木支局長はインターネットの産経ニュースで「沖縄2紙が報じないニュース」として、この事故を取り上げ、沖縄メディアに対し「これからも無視を続けるようなら、メディア、報道機関を名乗る資格はない。日本人として恥だ」と断じ、同12日には産経新聞本紙でも報じている。ネットでは県内メディアへの批判が集中した。しかし海兵隊は現場で目撃した隊員の証言などから1月中旬、「(曹長は)他の車両の運転手の安否を確認したが、救助行為はしていない」と回答。県警交通機動隊によると、事故で最初に横転した車の運転手は当初「2人の日本人に救助された」と話していたという。批判を受けて琉球新報は高木支局長に、どのように事実確認をしたのか、県警に取材しなかったのはなぜか、沖縄メディアには取材したのか―の3点を質問した。高木支局長は「当時のしかるべき取材で得た情報に基づいて書いた」と答えた。事故は昨年12月1日沖縄自動車道北向け車線で発生した。最初に左側の車線で追突事故が発生した。追突現場の後方で停車した別の車に曹長の運転する車が接触し、さらに後ろから米軍の貨物車が衝突した。その後、後方から追い越し車線を走ってきた米海兵隊員の運転する乗用車に、路上にいた曹長がはねられた。在日米海兵隊のツイッターでは「多重事故で横転した車から県民を救出した直後に車にひかれ」と、救助したと断定した書き方をしていた。その後、このツイートは「多重事故で車にひかれ意識不明の重体になった」と訂正された。海兵隊は取材に対し「事故に関わった人から誤った情報が寄せられた結果(誤りが)起こった」と説明している。---米海兵隊は、「誤った情報が寄せられた」ことから間違いを書いたけれど、後で訂正したのだそうです。産経の沖縄支局長は、その訂正前のツィートでけを見て、早合点をしたのでしょう。だけど、一応は「報道」を業として行う報道機関が、それが事実なのかどうか、当事者にも警察にも直接聞き取りを一切せず、海兵隊のツィートだけをソースに(実際には、おそらくそこから拡散した有象無象の保守派サイトを参照したのでしょうが)ここまで杜撰なデマ記事を書き、あろうことかそれに基づいて、「それを報道しない新聞はけしからぬ」と、沖縄の2紙を非難攻撃したというのだから、はっきり言ってどうしようもありません。産経新聞の杜撰さは、なにもいまに始まったことではありませんが、自分たちにとってお好みのツイートを見たらそれをそのまま真に受けて、何の裏取りもせずに記事を書くなら、それはもはや「報道機関」ではない、単なるネトウヨの広報機関に過ぎません。って、それもまた、今に始まったことではありませんが。そもそも、仮にこのデマがデマではなかったとして、つまり曹長が本当に人命救助を行っていたとして、それが3000字もの長文記事に値するほどの美談か、というところにも、疑問の余地は大いにあります。この軍曹は、事故と全く無関係のとおりがかりの運転者だったわけではありません。事故の過失責任者ではないでしょうが、接触事故に関わっています。であるなら、知らんぷりして通り過ぎるのは救護義務違反であり、救助はある面では「当然のこと」とも言えます。ただ、場所が高速道路上であり、路上に留まっていること自体が非常に危険なので(実際、轢かれてしまった)、事故車の救助を行わなかったことは、批判には当たらないでしょうが。いずれにしても、例えば水難事故で溺れた子どもを助けようと、周囲の大人が水に飛び込んで、子どもは助けたけど大人は水死、あるいは重体、という話は残念ながら夏場には時々耳にするできごとです。でも、一般の日本人なら、そのようなことがあっても、大抵はベタ記事で、全国紙に3000字の署名記事でほめられることはないでしょう。それを「美談の主」が海兵隊員だと、3000字の署名記事で持ち上げる、のは、産経新聞の自由ではあります。が、それに追随しない新聞は報道機関を名乗る資格がないのでしょうか。そんなことは、産経新聞が3000字で称賛記事を書くのと同様、それぞれの報道機関の自由でしょう。もちろん、これは、もし人命救助が事実だとしても、という話です。その前提すらデマだったのだから、お話にもなりません。が、産経の支局長は、「しかるべき取材で得た」と言っているそうで。ツイッターだけを根拠に、海兵隊にも警察にも取材をせずに記事を書くことが、産経的には「しかるべき取材」なのだそうです。開き直りにもほどがある。本題とはまったく関係ない余談ですが、事故にあった海兵隊曹長は、ヘクター・トルヒーヨ氏というのだそうです。完全にヒスパニック系です。ヘクター(Héctor)という名は英語読みになっていますが、これは英西共通の名前(スペイン語の場合は、正しくはeにアセント記号が付きますが)で、スペイン語読みではエクトルになります。付随して調べたところ、奥さんの名前もスペイン系。沖縄の米軍にも、ヒスパニック系は相当多いのだろうなと思いました。今日の記事は、Bill McCreayさんのコメントに基づいて書かせていただきました。どうもありがとうございます。

2018.01.31

コメント(13)

-

明治神宮と葛西臨海公園ふたたび

怪我をして以降、まだ山に登れる状態ではないので、鳥を見に行ってばかりです。雪山が恋しいですが、今シーズンは無理でしょうね。まず、先週日曜日、明治神宮。何度も行ったところですが、怪我以降では初めて。今回は、ものすごく久しぶりに、内苑に入ってみました。子どもの頃、野鳥の会の探鳥会で明治神宮に行っていた頃は、内苑にも入ったことがありますが、入場料が500円かかるので、大人になってからは久しく入っていませんでした。清正井は、今の私の足の状態では、この階段を降りるのがやっとのことでした。足首の曲がりが今だ充分ではないことと、まだ足で踏ん張ることが難しいためです。(折ってから、まだ2ヶ月足らずですからね)昔は行くたびに飲んだのですが、今は飲用禁止だそうです。特に珍しい鳥はいませんでしたが、ちょうどエナガまつりを絶賛開催中で(笑)、エナガを至近距離で存分に撮影できました。小さくてすばしこい鳥なので、なかなかうまく撮るのは難しい鳥です。続いて、昨日、2週間連続で葛西臨海公園に行ってきました。午前中、大丈夫だろうと、手袋なしで、素手で出かけたら、冷たくて冷たくて、手がかじかんで、まったく動かなくなってしまいました。写真が多くなってしまうので、先週撮っていない鳥の写真だけにします。オオタカの若鳥。怖〜い目付きでこっちを睨んでいます。ヒクイナ。葛西臨海公園のアシ原の中にいることは分かっていましたが、滅多に人前に出てこない鳥です。珍鳥ではないけれど、目撃する、撮影するのはなかなか大変な鳥ですが、偶然にもアシ原の外れ際にいたので、撮影できました。アシの茎に隠れて、あまり見やすい写真ではありませんが、これが限界です。以前に、一度この鳥かクイナと思われる鳥が走っていくのを目撃したことがありますが、写真も撮れなかったし、クイナかヒクイナかの判別も付かなかったので、今回が実質初めての遭遇です。イカルチドリ。自分じゃコチドリと見分けがつきません。教えてもらって分かりました。コチドリと酷似していますが、コチドリを含めた他のチドリの多くが、海岸沿いを住処にするのに対して、イカルチドリは河川の河原を住処にするので、葛西臨海公園ではかなり珍しい鳥です。ハクセキレイとコチドリのツーショット。おジョウさん現れる。ジョウビタキのメスです。冬鳥の小鳥としてはかなりメジャーで、都市部でも稀ではありません。私も、子どもの頃、そして大人になってからも何回か見ているのですが、野鳥観察を再開してからは、何故か遭遇できず、写真は今回が初めてです。本当は、オスの方が派手な色ですが、オスは見当たりませんでした。タシギ。4羽いました。ウグイス。これも茂みの中などにいて、開けたところにはなかなか出てこない鳥です。今の時期は、まだホーホケキョとは鳴きません。ウォッチングセンターの前。ハイタカ、という声を聞いたので、撮って帰宅後に確認したら、オオタカの若鳥でした。この少し前、別の場所でハイタカも見たのですが、タッチの差で写真は撮り損ねていたのです。オナガ。姿は美しく、カラスの仲間とは思えませんが、声はしわがれていて、なるほどカラスの仲間だな、と。この後、西なぎさにも行きました。先週同様、今の足の状態だと、足元不安定でやっと歩いているような状態でしたが。シギ、チドリが次々と、十数羽飛びすぎて行きましたが、そのまま飛び去ってしまったので、残念ながら種名は特定できませんでした。しかし、とにかく寒かったです。

2018.01.29

コメント(0)

-

野中広務元官房長官死去

野中広務氏死去 元自民幹事長、官房長官京都府の地方議員を振り出しに自民党幹事長や内閣官房長官などの要職を歴任し、国政と京都政界で大きな存在感を発揮した元衆院議員の野中広務氏が26日夕、京都市内の病院で死去した。92歳だった。京都府南丹市出身。旧制園部中卒。旧園部町議、同町長、京都府議、副知事と地方自治の道を歩み、1983年の衆院補選で初当選。村山富市内閣で自治相・国家公安委員長として初入閣した後、小渕恵三内閣では官房長官、森喜朗内閣では党幹事長として政権を支えた。小泉純一郎元首相の構造改革路線とは相いれず、2003年に政界を引退。その後も戦争体験を踏まえ、憲法改正に反対の立場から活発に発言を続けた。昨年11月に京都市内で倒れ、入院していた。---野中広務元官房長官が亡くなりました。野中氏のすべての主張や業績に賛同するわけではもちろんありませんが、自民党の中で、数少ない、本当に尊敬できる政治家であったと思います。一度だけ直接お目にかかったのが、写真の集会でした(1対1で話をしたわけではありません)。2008年12月13日、9年余り前のことです。南京大虐殺71周年の集会に参加して講演してくれる自民党の(元)国会議員など、野中さん以外に誰がいるか。平和への熱い思いをもった方でした。野中広務さん野中広務さん笠原十九司さん俵義文さん9年も経った今、その講演内容の詳細は、鮮明には覚えていません。1925年生まれの野中氏は、戦争末期に徴兵されているものの、直接的に南京での戦闘に従軍した経験はもちろんありません。ただ、氏が旧園部町の町長だった時代、まだ日中国交回復前の中国を、支持者らとともに訪問したことがあるそうです。そのとき、確か長江を船で南京に向かったと言っていたと記憶していますが、野中氏に同行した支持者の一人が、船が南京に近付くとともに、急にガタガタと震えだしたそうです。聞くと、自分はかつて南京攻略戦に参加して、虐殺に参加してしまった、そのときのことを思い出して、と、南京大虐殺の体験を話してくれた。という趣旨の話であったと記憶しています。ご冥福をお祈りします。追記野中氏の講演を聞いた当時、当ブログに記事を書いていました。(写真は今回の記事が初公開ですが)南京事件71周年 12・13集会改めて読み直すと、細部の記憶がずいぶん間違えていました。旧園部町長時代ではなく、京都府議の時代です。詳細はリンク先の当時の記事をご覧下さい。

2018.01.27

コメント(4)

-

なんでも紛争地域と同じにしろという愚

米軍が激怒した「ドローンきたら110番」プレジデント誌が報じたドローンの軍事転用問題だが、ついに米軍高官が日本政府に抗議する事態にまで至った。現在、日本の“ドローン規制法”では自衛官に捕獲・撃墜権限を与えていないほか、防衛省・自衛隊関連施設では東京・市ヶ谷区域以外は飛行を禁止されていない。航空法でも、飛行を禁じているのは滑走路周辺もしくは人口密集地であり、たまたまそれに該当する一部の自衛隊施設のみで、法律を破っても罰金50万円以下が科される程度でテロへの抑止力にはなりづらい。諸外国では家電量販店で購入できるようなドローンを使った軍施設への奇襲攻撃が相次いでいる。一方、日本の自衛隊は不審なドローンが基地に飛んできても110番するしかない。さらに、ドローン攻撃に対する訓練もほぼしていないうえ、装備もない。そんな中、米太平洋軍司令官は小野寺防衛大臣との直接会談で現行法では禁じられていない在日米軍基地や周辺上空の飛行規制を要請した。沖縄のキャンプシュワブ上空を飛行するドローンがヘリの進路の妨げになっており、衝突回避のために急ターンを余儀なくされているとも報じられている。こうした事態は在日部隊だけではなく、世界中の米軍基地で大問題となっている。平和安全法制では、自衛隊が米軍の装備品を武力攻撃に至らない事態であっても防護する権限が付与されたが、米軍基地へのドローン攻撃には何もできない。日米地位協定では、無制限ではないが秩序維持のための必要な権限として、施設内での警察権行使を米軍に認めているが、米側としてはそれを行使すれば日本国内世論の反発は避けがたい。また、米軍は基地の空撮などドローンのスパイ利用を懸念している。警備状況や装備や訓練の状況がリアルタイムかつ動画でわかれば価値は高まる。報道によれば、政府は太平洋軍司令官の要請を受けて、関係法令の見直し作業に入ったとのことだが、他方で閣議決定では「自衛官にドローンの撃墜権限を付与することはしない」と決定している。まさか米軍基地だけは警察に防衛させて、自衛隊基地は後回しにしたうえ、米軍基地への駆けつけ警護はできないようにするのか。これでは自衛隊の戦力発揮も日米同盟も危うい。(要旨)---米軍の都合で、日本の領土である米軍基地周辺でのドローンの利用を規制しろと在日米軍が日本政府に要求している、と簡単に言えばそういうことです。で、その要求を当然視して、その尻馬に乗るこういう報道も出てくる。世界の紛争地域では、ドローンが武器に使われている、だから日本でもドローンがテロに使われるかもしれない-という理屈は分かりますが、だから日本も紛争地域と同じ対策をすべきだ、ということにはなりません。イラクやシリアでは、少女が手を振りながら米軍に近付いてくると、腹に爆弾を抱えているんじゃないかと撃ち殺してしまったりすることがあるわけですが、さすがに、いくら米軍が横暴でも、日本で同じことはしません。同じく、紛争地域でドローンが武器として使われているから、日本の米軍基地でも(あるいは自衛隊の基地でも)上空にドローンが飛来したら撃ち落としてよい、ということにはなりません。そもそも、普天間基地は言うに及ばず、在日米軍基地は、周囲に住宅がひしめいている場所が多数あります。そんなところで、上空のドローンに向かって発砲すれば、その弾丸はどこに落ちるか、言うまでもありません。かなりの確率で、人家の上に降り注ぐことになります。当然、人に当たることもありえます。にもかかわらず、「ドローンが来たら撃ち落とせ」というのは、基地の周囲に誰も住んでいないような人口希薄な国はともかく、この日本ではありえない選択です。もちろん、ドローンを撃つつもりが米軍機(自衛隊機)に当たった、というリスクも生じます。「自衛官にドローンの撃墜権限を付与しない」(当然、平時の話でしょう)というのは、そんな事態になった場合のリスクを考えれば、当たり前の判断と言うしかありません。どうしてもドローンを無力化したいなら、いきなり鉄砲で撃ち落とすなんて野蛮な方法ではなく、もうちょっとスマートにやったらどうか、と思います。たとえば妨害電波を発してリモコンを操縦不能にするとか、ネットを撃ち出して絡め取るとか、迎撃ドローンで体当たりとか、手は色々ありそうですが。だいたい、在日米軍は、米軍住宅の上空は危険防止のため低空飛行しないのに、日本の人家の上空は平気で低空飛行をします。米軍機にドローンが接近できてしまう、というのは、そういう米軍機の傍若無人な飛行の裏返しに過ぎないのです。米軍機が基地の外で低空飛行しなければ、そうそうドローンの接近を許すはずがないのです。ドローンと本物の飛行機やヘリコプターでは、速度も上昇限度も全然違うんだから。そのように傍若無人に振舞う米軍機を、さらに手厚く守れ、という神経は、どうにも私は賛同できかねます。

2018.01.26

コメント(0)

-

安倍は支持しないが、平昌オリンピック出席は支持する

安倍晋三首相の平昌五輪出席は論外である 1月19日(タイトルどおりの内容なので、引用は省略)↓安倍晋三首相の平昌五輪開会式出席、リスクを取ったぎりぎりの決断 「慰安婦の日韓合意を終わったことにさせない」~今回の産経新聞のインタビューや、首相の周辺取材を通じてみえてきたのは、リスクを取ることをいとわず、批判を覚悟して為すべきことを為そうとする「政権を担う者の責任」(安倍首相)だった。~---安倍は平昌オリンピックには行かない、とネトウヨ系メディア(つまり産経)を通じて盛んにアドバルーンを上げていましたが、結局出席することになったそうです。どういう風の吹き回しでそうなったのか、経緯は定かではありませんが、経緯がいかなるものであれ、「次のオリンピックの主催国であるならば」、前のオリンピックに行かないという選択はあり得ないだろうと思っていましたので、出席については支持したいと思います。もっとも、タイトルに書いたように、安倍政権そのものを支持する気はかけらほどもないし、正直なところ、「オリンピックの開催なんて、止めちまえ」という気持ちが、皆無でもないんですけどね。日本がオリンピックを開催しないならば、首相が今回のオリンピックに参加する必要性は特にありません。ただ、現実的に今から日本がオリンピック開催を返上することは、よほどの大規模災害か戦争、国家倒壊でもない限りあり得ないでしょう。そのような事態が起こるくらいなら、東京オリンピックを開催してください、と考えざるをえません。それにしても、ネトウヨ系は今回の安倍韓国訪問に、だいぶ吹き上がっているようです。安倍が何をやっても支持するネトウヨ系としては、実に珍しいことです。一方の安倍御用メディアである産経は、冒頭に記事を紹介したように、先日まで安倍訪韓絶対反対の論陣を張っていましたが、安倍が訪韓を決めた途端に、宗旨替えして、訪韓を好意的に報じています。どこまでも安倍の御用メディアなのだ、ということがよく分かります。そもそも、出席、欠席に対する賛否はともかく、産経は「安倍晋三首相、平昌五輪の開会式欠席へ」と一度は報じています。今度は正反対のことを報じており、それは前の報道が間違っていた、という意味に当然なるわけですが、お詫びと訂正はしたのでしょうか。ネトウヨ層は、依然として韓国と断交しろとか、メチャクチャなことを言っているようですが、こういう(自称)愛国者の感情論に国中が引きずられた結果が、七十数年前の太平洋戦争の惨憺たる敗北だったわけです。そんな歴史を繰り返してはならない、ということだけは肝に銘じるべき、と私は思います。

2018.01.25

コメント(2)

-

雪山の噴火は怖い

陸自隊員1人死亡 草津白根山噴火、雪崩は確認できず気象庁は23日午前、群馬県草津町の草津白根山が噴火したと発表した。噴火とほぼ同じ午前10時ごろ、東側にある草津国際スキー場に多数の噴石が落下。スキー場で訓練中だった陸上自衛隊員30人のうち、噴石が当たった男性隊員1人が死亡した。ほかにも自衛隊員7人やスキー客ら計11人も噴石で骨折するなどのけがを負った。草津白根山は主に三つの山から成り、気象庁は、北側の白根山(標高2160m)を噴火の可能性が高いとして24時間監視していたが、今回は警戒していなかった本白根山(同2171m)の東側にある鏡池付近の火口で噴火した。県災害対策本部などによると、山頂とふもとを結ぶ「白根火山ロープウェイ」のゴンドラに噴石のようなものが当たり、窓ガラスが割れて乗客がけがをした。このほか、スキー客ら約80人が一時、山頂駅(標高約2000m)付近に取り残されたが、日没までに自衛隊のヘリコプターや民間のスノーモービルで救出された。防衛省によると、隊員1人が死亡したほか、5人が骨折などの重傷、2人がけがをした。当初、雪崩に巻き込まれたとしていたが、その後、雪崩ではなく、噴石によるけがと明らかにした。(以下略)---日本で噴火に人が巻き込まれて死者が出たのは、2014年10月の御嶽山噴火以来、3年ぶりのことでしょうか。当初は噴火によって雪崩が発生と報じられたようですが、実際には雪崩はおこっていなかったようです。御嶽山の噴火と同様、噴火自体の規模はきわめて小規模だったようですが、スキー場の至近距離だったために、犠牲者が出てしまいました。ただ、これが御嶽山のときのように休日だったら、被害の規模はもっとはるかに大きなものになっていたかもしれません。亡くなった方には申し訳ありませんが、スキー場に比較的人が少ない平日だったことが不幸中の幸いだった、と言えそうです。ただ、2人ほど重態の方がいるとの報道です。これ以上犠牲者が増えないよう願っております。それにしても、雪山と火山の噴火は、大変相性の悪いものです。もちろん、火山の噴火が雪を融かすからです。火山泥流と呼ばれるものです。歴史上おそらく最悪の火山泥流は1985年、コロンビア・アンデスのネバドデルルイス火山の噴火です。火砕流が山頂付近の氷河を一挙に溶かし、それが泥流となって、麓にあったアルメロという町を埋め尽くしたのです。当時アルメロの人口は約2万9千人ほどでしたが、そのうちなんと2万人以上が犠牲になっています。この町は、過去にも火山泥流に襲われたことがあり、また2ヶ月ほど前の噴火でも火山泥流が大きく流れ下っていたため、急遽ハザードマップが作成されていたものの、それが活かされることはなく、市長が「噴火はない」とラジオで放送し続けたことも被害の拡大を招いたといわれます。そのため、「史上最悪の人災の一つ」という見方もされています。当時13歳の少女が泥流の中に足を挟まれ、顔と手だけが泥から出ている状態で救出を待ったものの、救助隊は掘り出すことができないまま、3日後に死去したことが全世界に報道されたことは、私の記憶に残っています。(当時私は高校生でした)日本でも、1926年5月に北海道の十勝岳の噴火が有名です。噴火そのものの規模は小さかったものの、5月の北海道の山はまだ残雪がたっぷりありますから、それを融かして、火山泥流が発生しました。このときの火山泥流は富良野に流れくだり、144名の犠牲者を出ています。この噴火は三浦綾子の小説「泥流地帯」「続・泥流地帯」に描かれています。今回、草津白根山はこれら歴史に残るような災害にはならずに済みました、と、言いたいところですが、それはあくまでも噴火がこれで終息した場合です。十勝岳の例でも触れたように、大量の雪があるところでの噴火は、噴火自体が小規模であっても、火山泥流で大きな被害を出すことがありますから、まだしばらくは安心できない状態と言わざるを得ないでしょう。一刻も早く終息が確認されてほしいものです。

2018.01.23

コメント(6)

-

実現すれば夢のようだけど

宇宙エレベーターに挑む 総工費10兆円「理論上可能」長さ30cmほどの鉄製の昇降機が、するするとケーブルを上っていく。その高さは約100m。2016年にドイツ・ミュンヘンであった実験は、壮大な構想への、ささやかな一歩を刻んだ。関係者が実験の先に見据えるのは「宇宙エレベーター」だ。上空10万kmに設けた宇宙ステーションと地上をケーブルでつなぎ、何両にも連なった昇降機で往来する。宇宙服は不要。誰でも宇宙ステーションに行き、星空観察や無重力サッカーを楽しめる。そこから月面まで小型宇宙船を飛ばせば、月の鉱物資源を発掘できる――。「現代のバベルの塔」。そう称される構想の実現に、日本大学理工学部の青木教授=安全設計工学=が挑んでいる。~民間企業も触発された。ゼネコン大手・大林組は11年、東京スカイツリーに続く「究極のタワー」を造るための研究開発チームを立ち上げ、翌年、「50年までに宇宙エレベーターの運用を始める」と打ち出した。総工費は10兆円、監修するのは青木教授だ。チームの石川洋二幹事は「理論上、実現は可能です」と断言した。ただ、ケーブルに使う次世代素材「カーボンナノチューブ」を長く伸ばす技術がないなど、課題が山積みだ。それでも、青木教授は「宇宙と地球の距離を縮めたい。日帰りで宇宙観光ができる時代を引き寄せたい」と話す。---タイトルは宇宙エレベーターとなっていますが、SFに出てくる軌道エレベーターのことですね。長さ10万km、それも地球の重力に負けず、弛まないようにするには、きわめて強い張力が必要で、鋼鉄製ではまったく強度が不十分ですが、カーボンナノチューブならば「理論的には」強度は足りるようです。ただ、以前にも別のテーマで書きましたが、理論上(技術的には)可能であることと、実際に(経済性、安全性を保った上で)可能であることの間には、とてつもなく大きな差があります。そのエレベーターが物資の運搬のみか、人も乗せられるのかによって求められる安全性の程度には差があるでしょうが、万が一ケーブルが断線した場合、どの位置で切れるかにもよるけれど、数万kmの長さのケーブルが地上に降ってくる、または長大なスペースデブリとなって地球の周りをぐるぐるまわる、ということになるわけで、たとえ無人のエレベーターであったとしても、そのような事態は(安全性の面でも経済性の面でも)絶対に避けなければなりません。ところが、今地球の周りには、無数のスペースデブリが飛び回っています。その数は、直径10cm以上のもの(登録されて追跡されている)だけで9000個、それ以下のものは、1mm以下の微細なものも含めると数百万から数千万個あると見られています。1mm以下といったって、宇宙空間ですから、まったく減速しないし、その速度も地上における大砲の弾よりはるかに速いので、衝突すれば大変な衝撃です。現在地球の周りを周回している人工衛星にも、日々多くのスペースデブリが衝突しているそうですから、軌道エレベーターにも当然ぶつかるでしょう。それも、一度や二度では済まないはずです。スペースデブリに対する有効な対策が講じられるかどうかで、本当に実現可能かどうかが決まるのではないかと思います。もっとも単純に思いつく対策は、ケーブルを1本ではなく複数にすることです。これは、当然そうするでしょう。それも2本では心もとないので3本か4本じゃないかと思います。ただ、それだけで大丈夫なのかというと、多分不十分でしょう。というのは、ケーブルを複数にしておけば、そのうちの1本が切れてもエレベーター全体が断線して飛んでいく、という最悪の事態は回避できるものの、まさか一部が切れたままで運行し続けるわけには行かないでしょう。が、修理にはきわめて困難が、従って高額な費用も予想されます。加えて、単純な事故ではなくテロなど意図的な事件に対する対策も必要です。更に言えば、軌道エレベーターは人工衛星などに比べれば寿命は長いでしょうが、それでもいつかは寿命が来ます。まさか、10兆円もかけて寿命が20年や30年ではないでしょうが、100年後か200年後か、いつか架け替えが必要になります。そのとき、架け替えができる、または、少なくとも安全に後片付けができるだけの経済状態を保っていなければなりませんが、そんな先の人類社会の行く末を予想することは不可能でしょう。そんなこんなを考えると、軌道エレベーター、確かに実現したら素晴らしいとは思いますが、として、「技術的には」現在確立している技術の延長線上で実現可能なものでもありますが、現実的にはまず無理だろうな、と思わざるを得ません。

2018.01.21

コメント(0)

-

葛西臨海公園の鳥 2018年1月20日

怪我して以降初めて、葛西臨海公園に鳥の写真を撮りに行って来ました。しかも、100-400mmの重いレンズを担いで(このレンズを持ち出したのも怪我以降初めて)。そんなに珍しい鳥、初めて写真を撮る鳥はいませんでしたが、2時間半ほど歩いて36種類に遭遇。午前中は曇っていたので、あまり明るい写真は撮れませんでした。シロハラ。ツグミ科の冬鳥です。ノスリ。ウォッチングセンターの前で、数人のカメラマンが集まっていたので、すぐに分かりました。猛禽類(ワシタカ、フクロウ)に対しては、カラスが激しく攻撃をかけます。アオジ(ホオジロ科)。やはり冬鳥です。園内のあちこちにたくさんいました。いわずと知れたカワセミアカハラ。もちろん、アカデミックハラスメントのことではありません(笑)。ツグミ科、最初に紹介したシロハラと腹の色以外はそっくりです。アカハラもシロハラも東京では冬鳥ですが、アカハラは日本でも本州中部の高原や北海道では繁殖しています。イソシギ。旅鳥や冬鳥が多いシギの仲間の中で、数少ない留鳥(1年中いる鳥)です。ツグミ。オオバン。水辺でよく見る鳥ですが、実は地上を歩いているところは初めて見ました。西なぎさに行ってみなした。なぎさの先端、岩場というほどの場所でもないのですが、それでも今の足の状態では、歩くのはやっとでした。沖合いにはスズガモの大群。その中に他の水鳥も混ざっているのでしょうが、とても識別できません。ただ、手前のほうにカンムリカイツブリがいるのは分かります。そして、その向こう、はるか沖合いの杭の上にミサゴが止まっています。ヒドリガモ。イソヒヨドリ。「ヒヨドリ」と名がつきますが、ヒヨドリではなくツグミの仲間。オスはきれいなのですが、これはメス。今日1日でツグミ科4種に遭遇しました。ハマシギの団体さんがご到着。ハジロカイツブリ。この写真では分かりにくいですが、目が真っ赤なのが特徴。ちょっと怖い目、とも言えます。ミサゴが飛んだ。足に獲物(魚)をつかんでいます。ミサゴが止まった杭を探して写真を撮っていったら、ダイシャクシギがいました。モズ。西なぎさからの帰り際、売店の背後の茂みにいました。今日見た鳥。カイツブリ、カンムリカイツブリ、ハジロカイツブリ、カワウ、カルガモ、ハシビロガモ、ヒドリガモ、スズガモ、ホシハジロ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、オオバン、ダイシャクシギ、ハマシギ、イソシギ、セグロカモメ、カワセミ、コゲラ、ノスリ、ミサゴ、キジバト、ヒヨドリ、メジロ、モズ、シジュウカラ、アカハラ、シロハラ、ツグミ、イソヒヨドリ、アオジ、ハクセキレイ、スズメ、ムクドリ、オナガ、ハシブトガラス(番外ドバト)

2018.01.20

コメント(0)

-

百田は私の敵だけどね

百田氏「朝日読者も日本の敵」 朝日新聞広報が公式Twitterで初めて抗議 朝日新聞広報部の公式Twitterが1月15日、小説家・百田尚樹氏に対し、ツイートで「強く抗議」した。Twitter上で批判されることが多い朝日だが、このような形で抗議を返すことは初めてだ。朝日新聞が「読者を敵視するような差別的な発言」と抗議したのは、百田氏の1月13日のツイートだ。《これは首を賭けてもいい。もし、中国と日本が軍事衝突をすれば、朝日新聞は100パーセント、中国の肩を持つ。朝日新聞は日本の敵だが、そんな売国新聞を支えている朝日の読者も日本の敵だ》「中国と日本が軍事衝突をすれば、朝日新聞は100パーセント、中国の肩を持つ」と断言し、「朝日新聞は日本の敵」「そんな売国新聞を支えている朝日の読者も日本の敵だ」と結論づけている。このツイートは6500近くリツイートされ、13500以上の「いいね」が付いている(1月15日午後4時半現在)。日頃から朝日新聞に対し、「誤報を垂れ流す新聞社」「捏造新聞」などと指摘している百田氏。この一つ前のツイートでも、「マジで潰れてもらわないといけない!!」などと述べている。百田氏に限らず、 朝日新聞への批判ツイートは多い。なぜ、今回初めて広報の公式アカウントから抗議を返したのか。BuzzFeed Newsが朝日新聞に取材したところ、広報から回答があった。「百田尚樹氏がツイートの中で、弊紙の読者を『日本の敵』と決めつけたためです。弊社としては、看過できません」(以下略)---私自身は朝日新聞を定期購読はしていませんが、実家が朝日新聞を取っています。ということは、私の母(亡父も)は、日本の敵、なのでしょう。私も、こんな主張をブログで展開しているくらいですから、朝日は取っていなくても、やっぱり日本の敵ということになるのでしょう。朝日新聞が「百田の敵」であることは歴然たる事実です。あるいは、安倍の敵と言ってもよいかもしれないし、ネトウヨの敵、保守派の敵と言ってもよいかもしれません。そこまでなら、喧嘩腰な態度ではあるけれど、問題発言とは思いません。はっきり言って、私も百田は敵だと思ってますし(無名のいちブロガーに、百田や朝日新聞のような社会的影響力はありませんが)。でも、百田の敵であることが「日本の敵」ですか?なぜ、百田といういち個人、あるいは彼と主張を同じくする集団にとって敵であることが、日本の敵になるのでしょうか。多分、我こそが「日本」を体現したものであり、自分の敵は自動的に「日本の敵だ」ということなのでしょう。日本という国と、自分自身を(主観的に)一体化させてしまっている。自分の敵=日本全体の敵、とは、どこまで夜郎自大な理屈だろうか、と思います。百田に限ったことではないでしょうが、右翼的な自称「愛国者」は、自らの主義主張に対立するものに「売国奴」(今だと「反日」とか)などとレッテルを貼って、国家の敵扱いする傾向が非常に強いように思います。人には様々な主義主張があります。当然、自分に近い主張も、相容れない主張もある。国家という巨大な社会において、自分と相容れない主張の持ち主が存在するのは不可避ですが、どのような主張の持ち主であれ、国家の構成員であることに違いはありません。民主的な社会制度を暴力で破壊する(テロ)というならまだしも、単に自分と相容れない主張の持ち主であるというだけで、自分の敵=国家の敵、とする考えからは、様々な主義主張に発言の機会を認めるのではなく、自分の主張のみが国家の公定的イデオロギーとして存在を認められるべきだ、自分にとって許容範囲外の主張は排除してしまえ、弾圧してしまえ、という考えが透けて見えます。そういう連中が国を完全に牛耳ると、たいてい国家はおかしな方向に進みます。もちろん、これは必ずしも日本に限ったことではなく、いわゆる右翼に限ったことでもありませんが(スターリン主義や中国の文革、中東のイスラム原理主義など)、日本に関して言えば、国の進む道を決定的に誤らせ、破滅を招いたのは、戦前の狂信的な自称「愛国者」の軍人や右翼政治家でした。百田によれば、日中が衝突したら、朝日新聞は100%中国の肩を持つというのですが、それはどうでしょうか。現在の朝日新聞は、そんなに中国に対して好意的でしょうか。前述のとおり、私は朝日を購読していないので、その紙面はたまにしか見ませんが、例えば、尖閣諸島は日本の領土ではない、中国のものだ、なんて書いていますか?絶対書いていないだろうと思いますよ。確かに、中国との関係改善、対立より融和、武力衝突など、あってはならない、ということは主張しているのでしょう。でも、それは「100%中国の肩を持つ」ことなんでしょうか。そうだとすれば、明日にでも中国と断交して尖閣に護衛艦を送り込んで、中国の艦艇を撃沈しろ、と叫ぶもの以外は、みんな「中国の手先」扱いになってしまうでしょうね。対米強硬論を叫び、それに異を唱える冷静な声を「売国奴」扱いにして排除した戦前の狂信的軍人と、いったいどこが違うのでしょうか。百田の主張の先には七十数年前と同じような未来しか待ち受けていない、と私は思いますね。

2018.01.18

コメント(2)

-

不漁、などと言っている場合なのか?

ウナギ稚魚、極度の不漁 値上がり必至絶滅危惧種ニホンウナギの稚魚シラスウナギが今期は極度の不漁で、国内外での漁獲量が前期の同じころと比べて1%程度と低迷していることが、複数の関係者の話で分かった。量は4月ごろまで続くが、このまま推移すれば過去最低の漁獲量になりかねない。品薄で今夏のウナギがさらに値上がりするのは必至で、かば焼きは食卓からますます縁遠くなる。資源保護のため来年のワシントン条約締約国会議で国際取引の規制対象とするよう求める声も高まりそうだ。シラスウナギは毎年11月ごろから翌年4月ごろを中心に、台湾や中国、日本などの海岸に回遊してくる。海外の状況に詳しい業者によると、最初に漁が始まる台湾の今期の漁獲量は、前年の同じ時期と比べ百分の一程度に低迷。中国でも同レベルだという。比較的早くシラスウナギ漁が始まる鹿児島県によると、解禁された昨年12月十日からの15日間の漁獲量はわずか0.5kg。43.4kgの漁獲があった前期の1%ほどにとどまった。宮崎県は漁獲量を公表していないが「今期はかなり悪い」(水産政策課)状況。関係者によるとやはり前期の1%程度でしかない。~1960年ごろは200t前後あった日本国内のシラスウナギ漁獲量はその後急減し、13年漁期は5t余と過去最少を記録。その後は年15t前後で推移している。減少は河川の環境破壊や乱獲が原因とされるが、海流や海水温によって回遊量や時期が変動することもあり、詳しいことは分かっていない。---シラスウナギ(ウナギの稚魚)が、極端に不漁なのだそうです。ウナギは現在ではほとんどが養殖ですが、成魚→卵→稚魚の生育、という完全な養殖は、試験場では成功しているものの、実用化には至っておらず、現状は孵化直後の稚魚を捕まえて、これを大きく育てることしかできません。養殖のために稚魚をみんな獲ってしまえば天然資源は枯渇してしまい、天然資源が枯渇すれば養殖も成り立ちません。もちろん、天然のうなぎの寿命は長ければ10年以上にもなるので、今年稚魚が少ないから来年ただちに絶滅、ということにはなりません。しかし、前提として、すでに現状の漁獲量も1960年頃に比べると激減しているという事実があります。すでにニホンウナギは環境省と国際自然保護連合によって絶滅危惧種に指定されています。今後このような不漁が複数年続き、それにもかかわらずこれまでどおりに稚魚を獲り続ければ、絶滅という未来図は現実味を帯びてしまうことでしょう。ヨーロッパには近縁種のヨーロッパウナギがいますが、こちらも絶滅危惧種の指定を受けており、すでにEUは域外への輸出を禁じています。それにもかかわらず、漁獲をなんら規制しない状況でよいのでしょうか。私もうなぎの蒲焼は好きですけど、絶滅すれば今後未来永劫食べられなくなってしまいます。

2018.01.16

コメント(2)

-

浮間公園

昨日になりますが、鳥の写真を撮ってきました。今回は、埼京線浮間舟渡駅下車の浮間公園。何と言っても駅から徒歩1分(ただし怪我をしていない足なら)でカモ類が観察できるという、交通の便の良さ。今の私にはもってこい、ではないですか。もうひとつ、ミコアイサという、カモの仲間でも比較的珍しい鳥が、毎年ここで越冬しているらしい、というので、行って見ました。確かに、駅から通りを渡ってすぐ、カモの群れがいました。ホシハジロ(頭が茶色のカモ)とキンクロハジロです。オナガガモ。かつて1980年代には首都圏の淡水池でカモと言えば8割方はこのオナガガモでした。今はすっかり少数派になっていますが。皆さんお昼寝中で、頭を羽根の中に隠しているので分かりにくいですが、ヒドリガモです。カイツブリ。水に浮いているし、シルエットもカモに似ているので、間違えられやすいですが、カモとは縁遠い鳥です。カワウアオサギシジュウカラこれもまた、カモに間違えられやすい鳥ですが、オオバンです。カモではなくクイナの仲間(ツル目クイナ科)です。足に水かきがない(指が少し扁平になっている)ので、前に進む効率が悪いせいか、首をひょこひょこ前後に振りながら泳ぎます。バン。やはりクイナの仲間。オオバンは東京近辺では冬鳥。対してバンは東京付近でも1年中います(でも、どちらかというと夏鳥のような気もしますが)。写真を撮るのは初めてですが、夏場、上野の不忍池でも見かけたことがあります。オオバンよもっと足の構造が普通の鳥です。ゴイサギ。幼鳥は以前に写真を撮りましたが、成鳥の写真は初めてです。もちろん見たことは何回もありますが。ゴイサギがウジャウジャいました。全部で5羽(写真に写っている以外にもう1羽いました)カワセミ。私が子どもの頃は東京では幻の鳥でしたが、今は、東京の池のある公園には結構います。カワセミが魚を捕まえました。が、大きすぎるのか、なかなかうまく飲み込めないようです。で、冒頭に書いたミコアイサなのですが、途中、ホワイトボードに最近1週間に確認された鳥のリストが書かれていたのです。それによると、前日12日にはいたようですが、当日13日はミコアイサは確認されなかったようです(リストが書かれた時点では)。えっ、そうなの、残念。と、思っていたら・・・・・・ミコアイサはいないのか、と思いつつ、何枚か写真を撮ったら、帰宅後に、そこにミコアイサが写っていることに気が付きました。その場で気付いていればもっと写真を撮ったのですが、残念。どこにいるのかというと・・・・・・先ほどの写真の右上をトリミング。これです!ミコアイサ。オスは白黒の派手派手しい模様で、「パンダガモ」などと言われることもありますが、これはメス。先ほどは寝ていたヒドリガモがお目覚めのようです。帰り際、梅が咲き始めていました。

2018.01.14

コメント(0)

-

抗議できるような筋合いとは思えない

日中関係改善に冷や水=潜水艦入域、政府が抗議政府は11日、中国海軍のフリゲート艦と中国軍とみられる潜水艦が沖縄県・尖閣諸島周辺の接続水域を航行したことを受け、外交ルートを通じて中国側に抗議した。安倍晋三首相が意欲を示す日中関係改善に「水を差す」(外務省幹部)もので、政府内では困惑する声が広がっている。首相は、(1)不測の事態に備え、関係省庁や米国など関係国と緊密な連携を図る(2)警戒監視に全力を尽くす―ことなどを指示。外務省の杉山晋輔事務次官は中国の程永華駐日大使を外務省に呼び、重大な懸念を表明すると同時に、関係改善の流れを阻害しないよう強く求めた。程氏は中国の立場を説明した。尖閣周辺の接続水域で、中国海軍フリゲート艦の航行は一昨年6月以来、潜水艦は初めてだ。11日午前に入域した両艦は、ほぼ同じタイミングで同方向へ出域しており、防衛省は両艦が連動していたとみている。幹部は「自衛隊の出方を見ているのではないか」との見方を示した。---中国の艦艇が尖閣諸島の接続海域に入った、というのですが、接続海域にとは領海ではありません。一応国連海洋法条約に定められているので、国際法上の定義は存在しますが、外国の船舶は、軍艦も含めて航行を行うことは認められています。もっとも、領海だって、無害航行である限りは外国の船舶の航行は認められています。ましてや接続海域は当然です。認められないのは、潜水艦が潜水した状態で領海に入ること(潜水艦の潜行は無害航行と認められない)、それに経済水域内(接続海域も、当然200海里の経済水域に含まれる)で漁業などを行うこと。しかし、今回の件は領海には入っていないようなので、それに対して抗議できる、どのような国際法上の根拠があるのか、極めて疑問です。日本の国内世論(中国けしからん、というネトウヨ層)を対象にしたポーズではないのか、と思えます。確かに、領海のちょっと先で軍艦がうごめくのは、友好的な態度とは言えません。が、友好的ではない、というだけで(国際法上違法ではないのに)抗議するようなことでしょうか。そもそも安倍政権の現状自体が近隣諸国とまったく友好的な状況ではないのに、友好的な対応を期待するほうがどうかしていると思うのですが。もっとも、中国側としては「接続海域の国際法上の取り扱い」などという視点からの反論は、しないでしょう。だって、それは尖閣における日本の主権を認めるのと同義になってしまいますから。中国は尖閣諸島を自国領と主張しているのだから、そこは中国の領海だ、という反論しかしないはずです。それはまたそれで、無理のありすぎる言い分ではあります。日中両国とも、硬直的な強硬論から脱却できないようでは、何も先に進まないのですが、硬直的な強硬論から脱却したくない、隣国と友好関係より敵対関係を望む人たちが大勢いて、そういう人たちに支えられているのが安倍政権なのですから(中国の状況も、大同小異であろうと思われます)、今後もどうにもならないのでしょう。

2018.01.12

コメント(2)

-

全方位に迷惑をかけて、そのお金はどこに消えたの?

<晴れ着トラブル>卸会社へ滞納5000万円 給料遅配も晴れ着のレンタル・販売会社「はれのひ」と契約した新成人に成人の日に振り袖が届かなかった問題で、晴れ着などを販売していた着物卸会社への同社の支払いが1年以上前から滞り、未回収額が3社で約5000万円に上ることが分かった。従業員への給与支払いが同じころから遅れ始めたとの証言もあり、同社の資金繰りが悪化していた可能性が浮上した。一方、新成人らによる警察への相談件数は9日までに東京、神奈川、茨城で計400件を超えており、業界誌が中心となって被害者の会を発足させた。同社に帯などの和装小物を卸していた京都の会社によると、2016年11月ごろから支払いが滞り、それ以降は新規の注文を受けていなかったが約550万円が未払い、現在は連絡が取れないという。着物代など3000万円近くの支払いが滞っているという着物の卸会社は、成人の日に社員が着付けの手伝いに行く予定だったが、3日ほど前から連絡がつかなくなった。着物は引き渡しており、今後支払いも望めないと。別の会社も1000万円以上の未払いがあるという。また、はれのひの元従業員の女性によると、16年末に初めて給与の支払いが遅れ、その後も遅配が続いた。同日までに神奈川県警、警視庁、茨城県警に400件以上の相談が寄せられた。支払った額は1人当たり30万~90万円で、全国で数千万円に上る可能性もある。(要旨)---何を隠そう、私は自分自身が二十歳の時には成人式には行かなかったのですが、そのバチがあたったのかどうか分かりませんが、20代後半から30代前半にかけて、8年間も成人式の手伝いをすることになってしまいました。それももはやだいぶ昔の話になりましたが、ふと気が付くと自分の子どもの成人が、もうそれほど遠い将来でもなくなってきています。(18歳成人の民法改正がどうなるか次第で、あと何年後なのかは変わってきますが)で、成人式にみんながみんなきれいな着物を着ていくことへの批判の声もあるようですが(それも分からないではありませんが)、子どもが「着たい」と言えば、おとーちゃんとしては、「ダメだ」なんて言う気は毛頭ありません。だから、そのときにこんな事態に巻き込まれることだけはごめんこうむりたいものです。何十万円のお金を払った挙句、一生に一度の機会を台無しにされたのではたまりませんから。1月8日が成人の日であり、そのための着物なのに、その1月8日を目前にして客に黙って営業停止、というのは、無責任を通り越して意図的な詐欺と言われても仕方がないでしょう。それにしても、お客からは代金を受け取り、着物の卸業者には支払いをせず、従業員にも給料を払わず(引用記事には遅配と書かれていますが、別記事では昨年9月以降給料が払われていない、ともいいます)、またやはり別報道によると着付け会場のホテルの会場使用料や、店舗の家賃すら払っていないようです。お金は集めて、何も払っていない。じゃあ一体、そのお金はどこに消えたの?と思ってしまいます。すでに多額の負債があって、その返済に充てていたと考えるのが妥当なのでしょうが、これだけ無責任な逃げ出し方を見ると、社長がポケットに入れてトンズラしたのでは?という疑いを抱きたくなってしまいます。こういう事態に巻き込まれるのを避けるには、どうしたらよいのでしょう。私は成人式の着物のことなんてまったく門外漢なのですが、半年も1年も前から代金先払い、というのが常識なのでしょうか。私は、ものを買うのに先払いなんてしたことがないので、普通は商品(着物)を受け取るときに払うんじゃないの?と思うのですが、考えてみるとそうではない支払いもなくはないですね。交通機関の運賃です。「切符」は支払いと同時であることが多いですが、それも団体旅行や国際線格安チケットの場合は、支払いの時点では正規の切符は受け取れないことがあります。成人式の着物も、それと同じ世界なのでしょうか。だとすると、信用できそうな業者を判断するしかない、ということになりそうです。海外旅行のチケットと言えば、昨年旅行会社の「てるみぐらふ」が倒産して、相当の被害が出ました。今回の倒産も、「てるみくらぶ」の件と類似性を指摘する声もあるようです。あの倒産劇は、最後には社長の逮捕という結末に至りました。今回の件も、経営者逮捕という事態になるのでしょうか。

2018.01.10

コメント(3)

-

都心で野鳥観察再開

まだ足が治ったわけではありませんが、添え木が外れて(松葉杖で)そこそこ歩けるようになったので、年末年始休みの最終日1月3日と、3連休初日の6日、都内の公園に松葉杖をついて鳥の写真を撮りに行って来ました。行き先の条件は、駅から近いこと。怪我の前によく行っていた葛西臨海公園は、駅からちょっと離れているので(電車に乗る距離も、そんなに短くはないし、東京駅で京葉線ホームがまた遠い)いきなりは無理。明治神宮も、正月中は初詣で混んでいるはずなので、これも避けました。というわけで、山手線の内側にある公園2箇所を選びました。なので、珍しい鳥がいたわけではありませんが、それでも両日とも、撮影しなった鳥を含めて10種類以上の鳥に遭遇しました。マガモハシビロガモこのほかにキンクロハジロもいまして、カモの数自体はごく少なくて十数羽程度しかいなかったのですが、3種類を目撃することができました。カラ類の混群が頭上を飛び回っているので、カメラを向けたところ、まずメジロがいました。そして、エナガ。明治神宮と隣接する代々木公園では見たことはありますが、山手線の内側の、明治神宮よりはひとしきり狭い公園にもいるとは思いませんでした。コゲラ。こんなに近距離で鮮明に写真を撮ったのははじめてかも。コゲラ。そして、シジュウカラ。続いて1月6日です。こちらは、よく笛の練習に行ったりするところで、この日も笛を持っていきました。キンクロハシロ。私が野鳥の会に入っていた小中学生の頃、不忍池をはじめとする都心の淡水池はほとんどオナガガモの独壇場でした。キンクロハジロは海ガモなので、当時は内陸の淡水池にはあまりいなかったように記憶しています。それがいつからか急激に増えて、オナガガモと入れ替わってしまいました。今は、オナガガモはかなり少数派で、不忍池では少し見かけますが、それ以外の都心の池ではまったく見当たりません。ちなみに、野生のカモは食べたことはありませんが、食べておいしいのは絶対にオナガガモの方で、キンクロハジロはあまり美味くないはずです。私が撮影するためにカメラを出そうとザックに手を入れると、3羽ほどスススーッと寄ってきた。しかしカメラを出して撮影しようとした途端に、またスススーッと離れていく。多分、ザックに手を入れた時点で「餌をくれる」と思ったのでしょう。だけど、出てきたのがカメラだから、餌はくれないと気が付いたのでしょう。カモって、こんなに賢いのか。しかし、餌をやる人が多いということなのでしょうねえ。そういえば、例年思うけど、都心の公園に来るキンクロハジロは大半がオス。この日も全部オスでメスはいませんでした。カイツブリ。水鳥だし、形もカモに似ているので、子ガモと思う人が多いようですが、実は分類的にはカモ類とはかなり遠縁です。手前2羽は成鳥、奥の1羽は多分昨年生まれの若鳥だと思います。ユリカモメ。左下(手前)の2羽のカモメはセグロカモメ、上(奥)の2羽はユリカモメです。コサギアオサギサギの仲間とカモの仲間は、姿が大きいし動きも機敏ではなく、写真に撮りやすく、「野鳥撮影の入門」と言われます。ハクセキレイ。都心で近年もっとも増えた鳥ではないでしょうか。私が子どもの頃には都会にはあまりいませんでしたが、今はたくさんいます。ハクセキレイのホバリング都会の鳥、と言えば、もちろんスズメが筆頭ではあります。

2018.01.08

コメント(0)

-

人権についての感覚の欠如

「笑ってはいけない」浜田の黒塗りメイクが物議 黒人作家が語った不安 年末恒例のお笑い番組「笑ってはいけない」シリーズ。~2017年のテーマは「アメリカンポリス」。ダウンタウンの浜田雅功が、肌を黒くメイクして登場した。~バイエ・マクニールさんは、こんなツイートで「ブラックフェイス」(黒塗りメイク)に反対した。日本は好きだ。13年住んだし、日本に良いことが起きるように祈ってる。2020年オリンピックで黒人アスリートのためにブラックフェイスのドゥーワップをやらかすんじゃないかって真剣に不安だ。いますぐやめろお願いします #StopBlackfaceJapan #日本でブラックフエイス止めて」~マクニールさんは、アメリカ・ニューヨークのブルックリンに生まれ育ったアフリカ系アメリカ人だ。2004年に来日して以来13年間、横浜に暮らし、作家・コラムニスト・教師として活動している。~アメリカでは1800年代以降に、顔を黒く塗った白人が、黒人役を演じる「ミンストレル・ショー」が人気を博した。しかし、「人種差別的だ」とされて廃れ、いまではすっかり「差別だ」という評価が定着している。マクニールさんが指摘するのは、そのことだ。(以下略)---ダウンタウン、とりわけ松本人志は私がもっとも嫌いな芸能人の一人(今回問題になったのは浜田の方ですけど)です。ただ、さすがに黒人を侮蔑する意識でこんなことをやったわけではないでしょう。要するに、米国ではそのような行為が黒人差別の一環として行われていたこと、だから現在では黒人ではないものが黒人のメイクをしてパフォーマンスを行うこと自体が差別的に見られていることを、単純に知らなかったのでしょう。知らなかったのなら、指摘されてしまった今、誤りを正すべきでしょう。日本国内で日本人だけの間で生活している限り、黒人差別を実感するようなことはありませんが、それは我々の周囲に黒人があまりいないからに過ぎません。今や年間2000万人をはるかに超える外国人が来日している(2017年は11月までの時点で2600万人)時代に、米国における黒人差別という、世界の差別問題の中でもきわめて著名な問題に関して、かくも鈍感な番組を公共の電波で放送して、そのままでよいとは思えません。ところが、この問題をめぐる外野のやり取りを見ると、番組を擁護する意見が少なくないようです。中でも一番信じ難い言い分がこれです。池田信夫のツィッターより「人権派」は、どうして表現の自由という人権に無頓着なのか。「弱者」のためなら強者(と彼らが考える人々)の人権は侵害されてもいいのか。---池田の暴言は今に始まったことではないけれど、これ正気で書いているのでしょうか。この主張を延長していけば、25歳の屈強な青年と3歳児が(あるいは80歳の要介護の老人が)殴り合いをするのが「1対1の公平で平等な喧嘩だ」ということになりかねません。肉体的物理的な暴力は言うに及ばずですが、それがなくても、強者が弱者を罵倒したり揶揄、嘲笑する行為は、一般的な日本語では「弱いものいじめ」と言います。池田の言い分は「弱いものいじめをする自由を守れ」ということです。表現の自由は完全な無制限ではありません。だからこそ、名誉毀損やプライバシー侵害、セクハラ、パワハラなどが不法行為として指弾され、民事裁判で損害賠償を命じられたり、よほどひどい場合には刑事罰を受けたりするのです。権利には、「公共の福祉」という制約が伴います。公共の福祉の定義は諸説あり、拡大解釈されることも多々ありますけれど、少なくとも「他人の権利を侵害する自由」が認められないことは間違いありません。とりわけ、強者(より大きな権限を持つもの、より大きな経済力を持つもの、指揮命令系統の中で上位に立つもの)が弱者に対してそのような行為を行うことは、認められてはならないことです。上司が部下に対して怒鳴り散らし、それに対して部下が上司に反撃したとしたら、両者の非は同等にはならないのは当然のことです。ひるがえって「黒塗り」騒動を考えると、どうも、日本のお笑いには、(もちろん、すべてがそうではありませんが)この種の弱いものいじめを笑いのネタにする傾向が強いような気がします。特に、ダウンタウンは弱いものいじめ芸の傾向が強いように私は感じます。そのことが、人権に関する感覚を摩滅させ、このような番組を差別の自覚なく放送してしまう元凶になったのではないでしょうか。

2018.01.07

コメント(0)

-

全面的に賛同するわけではないけれど

ウーマン村本が沖縄で明かした 「THE MANZAI」沖縄ネタの裏話お笑いコンビ「ウーマンラッシュアワー」の村本大輔さんが3日夜、単独ライブを那覇市で開いた。現代日本の風刺や漫才への思いを語り、会場の約300人は笑い、拍手を送った。ライブの冒頭、自身が出演した討論番組で、大学教授から「無知を恥じなさい」と叱責された一幕を紹介。村本さんは「無知であるからこそいろいろ知ることができる」と反論し、こぶしを突き上げた。昨年末に全国放送の番組で、被災地や沖縄を漫才のネタにしたことや周囲の反応などにも触れた。「(沖縄などをネタにして)『重い』などと言われたが、漫才は社会で『空気』のような存在の人に色を付ける役割がある。辺野古にいる人々にもお笑いで色を付けたい」と思いを語った。お笑いコンビ「ウーマンラッシュアワー」の村本大輔さんと県内報道各社の主な質疑応答は次の通り。―漫才で基地問題を発信するのに勇気が必要だったか。「勇気というよりも、下手に語ったと思われる失礼さや、傷つけたらどうしようという方が強かったかもしれない。思ったことは漫才で言いたいと思った」「無関心な人を傷つけたいんじゃない。沖縄の若い無関心の人に言いたい。無関心、無知は恥じゃない。無知は最大の武器だと思う。無知はこれからまだ知らない本を読める楽しさがいっぱいある。自分は思い込んでいないという思い込みが一番怖い」「(「THE MANZAI」のネタについては)ケーキに問題を混ぜて食べさせてあげないと(視聴者が)口に入れてくれない。僕が知っている範囲で分かりやすくかみ砕いた。ちょっとの角度が広いものになる。漫才のすごいところだ」―辺野古で座り込む人々の話を聞いて何を感じた。「それぞれの思いを背負っていることが分かった。『金をもらっている朝鮮人がバイトで行っている』と決めつけた方が簡単に語りやすい。例えば1人、地元のばあさんがいたらその声までレッテルを貼ってしまう。でも、ベッド、ソファの上でネットだけで情報を見て、親指一つで世の中を決めつけている人間が、差別にさらされながらあそこで自分の思いを語っている人間を否定する権利なんて何一つない」「フランスでは革命があった。ストライキやデモが当たり前。日本では声を上げると『やばいやつだ』というレッテルを貼られる。簡単にレッテルを貼るな。辺野古に賛成している人とはまだ話していないから話したい」---お笑い漫才コンビ「ウーマンラッシュアワー」が年末に放送されたTHE MANZAI 2017(よりによってフジテレビ系)で沖縄の基地問題を含む政治問題をネタにしたことは、驚きをもって受け止められたようです。もっとも、テレビでは初めてでも、実際にはそれ以前から舞台では何度も披露していたそうですが。そのウーマンラッシュアワーの村本大輔が、年末のテレビ朝日系「朝まで生テレビ」で「無知な発言」を連発したというので、年明けからネトウヨやネトウヨ御用達メディアが沸騰しているそうです。調べると村本が「朝生」に出演したのは今回が初めてではなく、昨年8月11日に初出演しているそうです。そのときにも、司会の田原総一朗が「国民には国を守る義務があると思う」と発言したことに対し、村本が「絶対に戦争に行くことがない年寄りに言われてもピンともこないわけですよ。絶対行かないじゃないですか」と反論したため、田原が激昂したということがあったのだそうです。(このやり取りが事実なら、まったく村本のいうとおりでしょう、と私は思います)で、今回の朝生での発言(私は見ていません。今はそんな遅い時間まで起きていないし、テレビ自体あまり見ていないので)を調べてみると、その発言そのものには、全面的に賛同はできないけれど、でも、かなり鋭い、本質をえぐるようなことを言っているなと思います。何よりも、世の中がみんな右へ右へと流れている今のご時勢の中で、しかも他の出演者がそういう時流に沿った発言をする中で、あえてその流れに全面的に逆らう主張を展開するのは、勇気があるなと素直に尊敬します。もっとも、政治的主張以外の面でも、村本は「炎上芸人」と言われるような側面もあるわけで、「あえて少数意見」「あえて暴言」というのが彼の芸能界でのポジションのようです。だから、これまでも散々叩かれてきたわけで、そういうことに対する耐性もかなりあるのだでしょう。で、わたしは常々当ブログで書いているように、自衛隊は憲法違反とは思っておらず、したがって自衛隊を解散すべきとも考えてはいませんが、それが日本の目指すべき理想の姿である、と思っているわけでもありません。見果てぬ夢ではあっても、日本が(前提として他の国々も)非武装国になる、それが実現できるような平和な世界が実現してほしいというのが理想。だから、村本が「非武装中立」を掲げた、というのは、それを言えるピュアさをうらやましいとは思っても、間違っているとも思いません。もちろん、現実の政治的選択としてそんなことを実現することは不可能だし、村本もそんなことは分かっているでしょうが。村本は、沖縄について、日本が中国から奪ったと発言したそうで、それは確かに間違いです(ただし、すでにツィッターで間違いを認めて撤回、謝罪をしているようです)。しかし、。確かに「中国から奪った」のは間違いですが、元々独立国だった沖縄(琉球)の独立を奪って日本に併合したのは、厳然たる事実です。だから今沖縄が再び独立すべきかどうかは別の問題としても、です。更に、もし侵略されたらどうするのかと問われて降参すると応えたことも批判されているようです。確かに、国家(政府)としては、戦う前から降伏するわけにはいかないですが、個人の選択としては敵が来たら降伏するという選択はありでしょう。というか、被害を最小限度に抑えるためにはそれがもっとも合理的な選択です。歴史を紐解けば、外国の無法な侵略を受けた国の民衆は、一致団結して武器を手にとってレジスタンスを戦った-わけでは、必ずしもありません。第二次大戦中にドイツの侵略を受けたフランスやその他の国々だって、武器を手に抵抗運動に参加するものはいたけれど、大多数の国民は膝を屈して嵐が過ぎ去るのを待つ選択をしたのが現実です。侵略に対して武器を手に取ることは勇敢な選択だし、それを否定はしません。しかし、降参するのも生き残るための最善の選択であり、それをけしからぬと非難できる筋合いのものではありません。だいたい、白旗を掲げることを罪悪視する考えは第二次大戦中の「生きて虜囚の辱めを受けず」にも通じ、無駄に犠牲者を増やすことにしかなりません。村本には、これからも頑張ってほしいものです。

2018.01.06

コメント(6)

-

度し難き産経

沖縄県が観光収入を過大発表 基地の恩恵少なく見せ、反米に利用か沖縄県が県民経済計算の参考資料で、観光収入を過大計上していることが3日、分かった。異なる基準で計算して基地収入と比較し、結果的に「反基地」「脱基地」の県政に沿う形で、観光収入を大きく見せかけていた。県民経済計算は売上高などから経費を除いたいわゆる利益部分を公表するが、同県の観光収入は売上高をそのまま公表。統計上欠陥がある状態で米軍基地反対運動の材料にも利用されている。~沖縄県は平成26年度県民経済計算の参考資料で、同統計には表れない「観光収入」(5341億7200万円)と、基地収入である「米軍基地からの要素所得」(1519億8300万円)を公表している。県民経済計算は本来、売上高や出荷額から中間投入額(原材料費や光熱水費など)を除くルール。基地収入は、米軍雇用者所得と軍用地料などの合計で、もともと経費はかからないため、県民経済計算のルールに沿った数字だ。一方、観光収入は、県内空港でのサンプル調査などをもとに県内消費額(ツアーも含む交通費、宿泊、飲食費、レジャー施設入場料、おみやげ代など)を推計し、かかった経費を差し引かずに公表しており、数字が大きくなる。沖縄振興に関わる政府関係者は「基準の異なる数字を比較材料として使うのは、統計上重大な欠陥」と指摘し、政府の沖縄振興策の適切な執行のためにも、早急な改善を求めている。~沖縄が基地収入と比較している観光収入について、他県は、観光客が県内で落としたお金=「観光消費額」として単独で公表している。統計が弱体だからといって、自らが志向する反基地政策の補強のために都合良く使っていいわけではない。(以下略)---昨日、産経の「独立自尊」という主張の欺瞞性を指摘する記事を書いたばかりですが、またまた類似記事の登場です。記事の内容は、「沖縄県の発表する観光収入は過大だ、やっぱり米軍基地収入は大事だろ」ということです。つまり、沖縄は今後も米軍基地に依存して、軍用地料や米軍による雇用を頼って生き続けなさい、ということですよね。それのどこが「独立自尊」ですか?バカも休み休み言えよ、という感じです。さて、問題の観光収入ですが、沖縄県の観光収入に関する統計資料を見ると、「観光収入」と「観光消費額」という言葉をあまり区別せずに使っているようです。が、そんなに重大な問題というわけではありません。はっきり言って枝葉末節の揚げ足取りでしかありません。たとえば、沖縄県が3年に1回公表している「沖縄県における旅行・観光の経済波及効果【推計結果】」という統計資料(最新は平成27年版)には、観光「収入」という言葉は一切なく、すべて観光消費額となっています。確かに、毎年発表している各年度ごとの「観光収入」の統計は「収入」となっていますが、それはタイトルと総額だけで、内訳を見ていくとすべて「観光消費額」となっていますから、さほど誤解の余地があるものでもありません。この種の低劣な揚げ足取りに足元をすくわれないように、もう少し脇を固めたほうがよい、とは思いますが、それだけのことです。なお、観光消費額から「除くべき」と産経が叫ぶ原材料費や光熱水費などの中間投資額(経費)だって、結局は沖縄県の中での消費です。材料は沖縄の企業(県外に本社のある企業の沖縄支店、というのもあるでしょうけど)に発注しているはずですから。東京なら、原材料を千葉や埼玉や神奈川から調達することはあっても、沖縄で県外から材料を調達する割合は、かなり低いでしょう。前述の「沖縄県における旅行・観光の経済波及効果(平成27年度)」によれば、沖縄県の観光消費額6917億円のうち、県外への漏出は835億円としており、差し引き6082億円を直接効果、としています。で、逆に「米軍雇用者所得と軍用地料などの合計で、もともと経費はかからないため」これ、明らかにウソですよ。まず税金がかかる。給与所得には所得税と住民税、軍用地料には加えて固定資産税がかかる。それから、給与所得には社会保険料がかかる。「手取り額」は額面の所得より少ないはずです。産経の挙げている数字は何故か2014年のものですが、その後の統計資料を見れば一目瞭然、沖縄の観光消費額はどんどん伸びています。外国人観光客の増加は日本全国の現象で、沖縄に限ったことではありませんが、国内観光客の増加は果たしてどうでしょう(外国人観光客が大幅に増えたとは言え、全観光客の3/4は日本人です)。一方米軍基地関係の収入は、昭和の時代から比べれば大幅減、近年の推移もだいたい横ばいです。この状況で、観光がより重視されるのは、経済面から見て当然のことでしょう。「自らが志向する反基地政策の補強のために都合良く使っていいわけではない。」なる言葉は、そのまま言い換えて、産経新聞に対して「自らが志向する反基地派叩きの補強のために都合良く使っていいわけではない。」と言ったほうがよいように思えます。

2018.01.04

コメント(4)

-

米国の言いなりで、何が独立自尊か

明治150年 「独立自尊」を想起したい 国難乗り越えた先人に学ぼう明治の改元から今年は150年となる。日本が進むべき道を、先人の足跡に見いだしたい。異国の船が日本に押し寄せた幕末と現代は、よく似ている。開国を求めて横浜沖に船を泊めた米国のペリー艦隊は、母国の記念日に100発以上の祝砲を放った。砲艦外交にほかならない。攘夷の機運が高まり、薩摩藩と英国艦隊の薩英戦争などが起こって外国の砲弾が国土を撃った。現代、中国の公船が尖閣諸島周辺に押し寄せている。北朝鮮のミサイルがわが国の上空を飛び、あるいは日本海に落下している。今年も北朝鮮と中国の脅威は増すことになろう。日本にかかる、あからさまな外圧には、幕末と現代に共通するところがある。国難に向き合い、明治人は何を目指したかを改めて学ぶべきだ。~富国強兵策は、このような文脈で理解されるべきである。国の独立を保つために、ひた走った先人の姿を思い浮かべたい。国力は増し、日本は植民地にならずにすんだ。日清、日露という2つの戦争を明治人は戦った。2つとも、日本の国防にとって要衝の地となる朝鮮半島の安定化を目指すものだった。戦ってでも、日本の独立を守ろうとした。~占領下、連合国軍総司令部のスタッフが大急ぎで草案を作った憲法は、国権の発動である戦争を放棄し、交戦権を認めていない。国家の権利の制限である。日本人は平和を誠実に希求しており、およそ戦争を求める日本人はいまい。だが、権利を制限される形で制定された憲法をいつまでも頂くことが、独立国といえるだろうか。国の守りについて、手足をしばっているのは専守防衛という考え方だ。抑止力の一環である敵基地攻撃能力の保有について、正面から継続的に語り合う姿を見ることはない。拉致被害者を自力で救出する手段はないのに、ならばどうするという議論は起きない。(以下略)---例によってネトウヨの機関紙の社説です。近現代史の肝心なところから目を閉ざした、実に都合のよい言い分としか思えません。「攘夷の機運が高まり、薩摩藩と英国艦隊の薩英戦争などが起こって外国の砲弾が国土を撃った。」その結果は、いうまでもなく日本側の敗北でした。それを受けて、尊皇攘夷派は、攘夷から開国へ、あっという間に主張を変えました。別の言い方をすれば、「あからさまな外圧」に屈したのです。変わり身の早さは驚異的でしたが、攘夷を強行し続けたら、歴史はより悲惨な方向に変わっていたでしょうから、その判断は間違いではなかったと思います。産経は、その事実を是とするのか非とするのか、是とするのであれば、悲惨な事態を回避するために中国や北朝鮮との間にも、「攘夷」ではなく「開国」の方向を選択することも必要である、という結論になると思いますが。で、攘夷から開国に舵を切った判断も、その後の西洋化近代化の選択も、大筋では間違っていなかったと思いますが、残念ながら日本自身も少し国力がついた途端に、朝鮮半島に対して「露骨な砲艦外交」を行い、最後には植民地にしてしまいました。「西洋の脅威」と同じことを自国より弱い立場の国に対して行ってしまった。否、現実には西欧諸国は日本を植民地にまではしなかったのですから、それよりひどいことをやってしまったことは否定できません。そして、更に「手足をしばっているのは専守防衛という考え方」とまで言いはじめています。要するに、自国を防衛すめためではなく、他国を先制攻撃するための軍備を持ちたい、ということです。私も、自衛隊が憲法違反であるとか、自衛隊は解散して日本が非武装国になるべきだ、などとは考えていませんが、自衛隊が他国に攻め込む組織ではなく自国を防衛するための組織(まさしく専守防衛)であるべきだ、とは考えています。問題なのは、その敵基地攻撃能力が、どのように使われるのか、ということです。日本が持ちうる「敵基地攻撃能力」が、日本単独の判断で使われる、なんてことは現状ではありえないからです。日本は日米安保体制にがんじがらめに組み込まれており、軍事・外交的には米国の実質的属国であって、独立国とはとても言えない現状です。その現状で敵基地攻撃能力を持てば、それは米国の世界戦略の一環として使われるだけのことです。過去に何度も指摘したことですが、産経をはじめとする、「日本の誇り」を強調したがる人たちは、中国や韓国に対してはやたらと勇ましいことを言いたがるのに、もっとも本質的な、日米の対等ではない立場、米国の言いなりの日本の外交政策に関しては何も言いません。日本の主権がもっとも踏みにじられている地域である沖縄に対しては、ひたすら冷たく、米軍の肩を持つようなことしか言わないのです。それで独立とか自尊とか、よくそんなことが言えるな、と思ってしまいます。ともかく、今年(に限ったことではありませんが)は、産経が主張する方向ではない方向に、少しでも日本が進んでいけばと願ってやみません。

2018.01.03

コメント(2)

-

新年明けましておめでとうございます

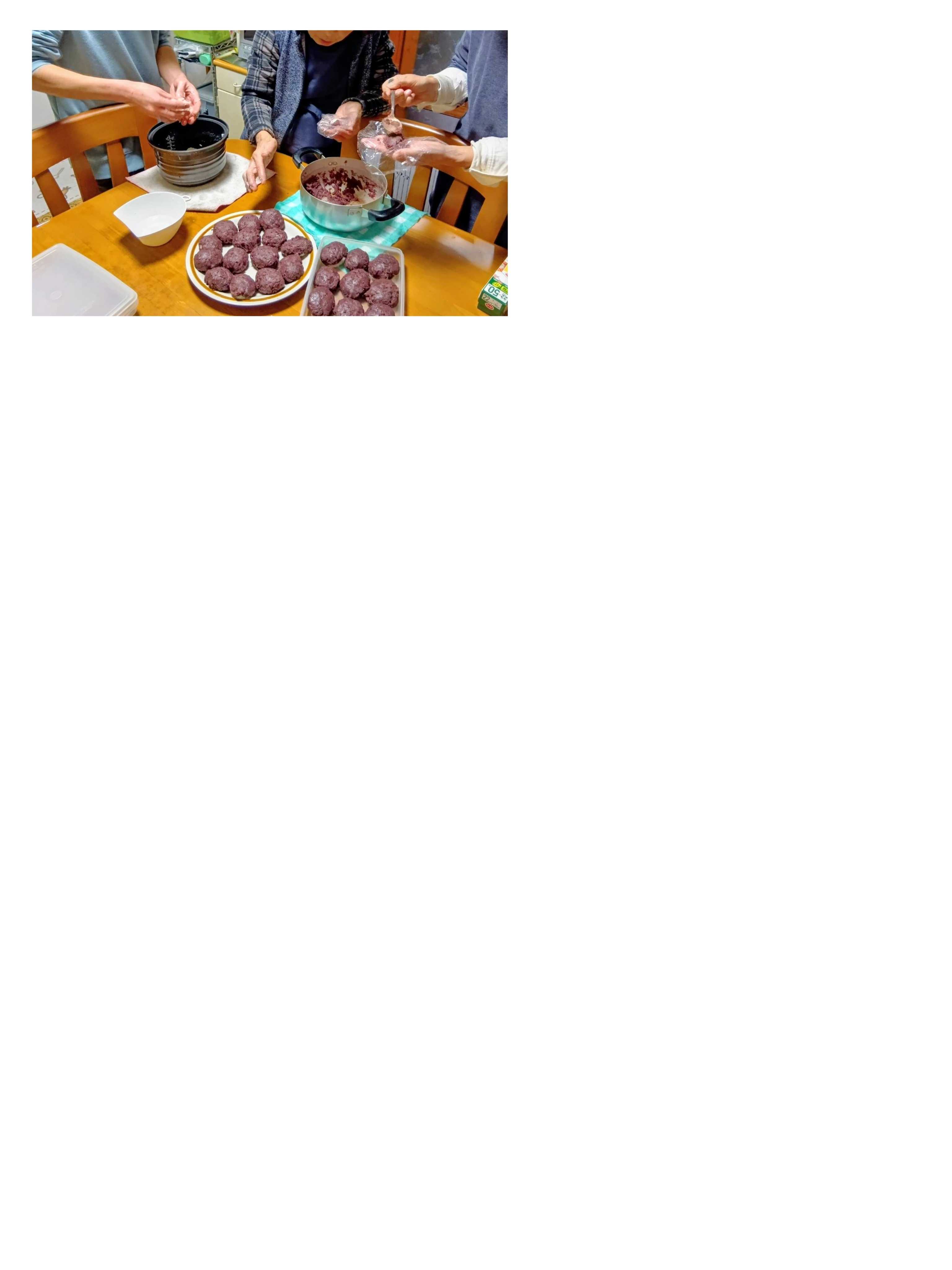

昨年は、最後の1ヶ月あまり、私自身の怪我で、我が家は大きな騒ぎになってしまいましたが、ともかく、無事にお正月を迎えることができ、例年どおり実家でおせち料理をいただくことができました。写真も撮りましたが、まだ自在に撮影アングルを決めることができるような状態ではないので、昨年のような写真は撮れません。今回の怪我では母にもだいぶ迷惑をかけてしまいました。相棒が仕事で都合がつかないときに、通院に同行してもらったことがあるのですが、もうじき50に手が届こうという大の男が、80目前の母親に来てもらうというのは、我ながら情けないにもほどがありますが、何しろ入院前は松葉杖歩行すら自在ではなく、一人ではどうにもならなかったので、大いに助かりました。いい年ですが、母はまだ足腰と頭脳はピンピンしております(耳は遠くなりましたが)。母も、70を過ぎてから足の骨折(確か、小指だったと思います)を経験しています。高齢者には、足腰の骨折を契機に歩けなくなる例が多いのですが、母はそうなりませんでした。(折れた場所が指だったので、骨折中も歩けたのが幸運だったようです)とは言え、母の年齢を考えると、こうして実家で家族全員顔を合わせておせち料理をいただけるのも、あとそう長いことではないでしょう。そう考えると、私の怪我がありながらも、今年実家で母のおせち料理をいただくことができて、本当によかったです。以前にも書いた記憶がありますが、実家のおせち料理は、煮物系(写真上奥の重箱)はすべて母の手作りです。ローストビーフ(例年はそんなものは作らないのですが)もそうです。手前の重箱の練り物系や栗きんとんなどは既製品の組み合わせですが。多分、自分で煮物が作れなくなったら、全部既製品のおせち料理を買ってくることはないでしょう。そうやって、こういう正月の風習も、だんだん消えてしまうのかもしれません。そういえば、うちの子(中学生)によれば、クラスにはおせち料理を今まで一度も食べたことがない、という子もいるそうです。今年は、どんな年になるでしょうか。私自身のことについて言えば、今年の目標は何よりもまず足の怪我を治す、どんな政治的な主義主張よりも、今年に関してはそれです。まずは(足首のサポーターも松葉杖もなくても)日常生活に支障がない程度に歩けて、立って演奏できるようになる、そして、鳥の写真くらいは撮りにいけるようになる、更に軽い山登りくらいはいけるようになる、ランニングや小屋泊まりのハードな山登りができるようになる、そして最終段階はテント山行までできるようになる・・・・・・のですが、夏15kg、冬20kgを担いでテント山行するのは、少なくとも今年中はまず無理でしょう。ランニングや小屋泊まりの山登りができるまで回復できたら上出来ですが、それすら年内には無理かも、と、最近かなり弱気のinti-solです。ともかく、私自身もそうですが、当ブログをご覧の皆様が、健康で平穏な日々を送れることを願いつつ、今年も音楽のことから鳥の写真のことから、主義主張に関することまで(山登りできるまで回復できたら、もちろんそれも)書き連ねていこうと思っております。

2018.01.01

コメント(10)

全19件 (19件中 1-19件目)

1