2012年02月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

21世紀 仏教への旅 インド編上(感想)

ブッダは仏ともいい、悟りの最高の位である”仏の悟り”を開いた人を指します。 基本的には、仏教を開いたお釈迦様がただ一人を仏陀とされます。 かつて、NHKハイビジョンで”五木寛之 21世紀・仏教への旅 インド”が放映されました。 ”21世紀 仏教への旅 インド編上”(2006年11月 講談社刊 五木 寛之著)を読みました。 2500年前に自由を求めて未知の世界を切り開いたブッダの生涯最後の400kmを辿って行く旅の記録です。 インドはふしぎな国です。 そして、仏教とはふしぎな教えです。 21世紀の仏教のゆくえを求めて、アジアからアメリカ、ヨーロッパまでの旅をするなかで、日ましにふくれあがっていくのがそのような思いだったそうです。 インドから帰国して、その印象は薄らぐどころか、ますます強まってきたとか。 ブッダは80歳の時に、400kmに及ぶ最後の布教と伝道の旅に出ました。 パーリ所伝の”大般涅槃経”などにその時の様子が克明に記されているといいます。 旅の中でブッダは、いかに老いを受け入れ、病に耐え、死を迎えたのでしょうか。 五木寛之さんは、1932年に福岡県八女市に生まれ、生後まもなく朝鮮半島に渡り、両親は若くして亡くなり、1947年、第二次世界大戦・終戦を受け、平壌から福岡県に引き揚げ、1952年に早稲田大学第一文学部入学するも、1957年に学費滞納で抹籍されました。 1966年に第6回小説現代新人賞、1967年に第56回直木賞、1976年に第10回吉川英治文学賞、2002年菊池寛賞、2002年にブック・オブ・ザ・イヤースピリチュアル部門賞、2004年仏教伝道文化賞、2009年にNHK放送文化賞を受賞しました。 お釈迦様は、紀元前5世紀頃、シャーキャ族王・シュッドーダナの男子として現在のネパールのルンビニで誕生しました。 王子として裕福な生活を送っていましたが、29歳で出家しました。 35歳で正覚を開き、ブッダとなりました。 お釈迦様のもとへやってきた梵天の勧めに応じて、お釈迦様は自らの覚りを人々に説いて伝道して廻りました。 涅槃の前年の雨期は、舎衛国の祇園精舎で安居が開かれました。 お釈迦様最後の伝道は、王舎城の竹林精舎から始められたといわれています。 安居を終わって、お釈迦様はカピラヴァストゥに立ち寄り、コーサラ国王プラセーナジットの訪問をうけ、最後の伝道がラージャクリハから開始されることになったといいます。 プラセーナジットの留守中、コーサラ国では王子が兵をあげて王位を奪い、ヴィルーダカとなりました。 ヴィルーダカは王位を奪うと、即座にカピラヴァストゥの攻略に向かいました。 この時、お釈迦様はまだカピラヴァストゥに残っていました。 お釈迦様はカピラヴァストゥから南下してマガダ国の王舎城に着き、しばらく留まりました。 そして、お釈迦様は多くの弟子を従え、王舎城から最後の旅に出ました。 ナーランダを通ってパータリガーマに着き、お釈迦様は破戒の損失と持戒の利益とを説きました。 ここは、後のマガダ国の首都となるパータリプトラです。 お釈迦様はこのパータリプトラを後にして、増水していたガンジス河を無事渡り、ヴァッジ国のコーリー城に着きました。 次に、このコーリー城を出発し、ナディカガーマを経て、ヴァイシャーリーに着きました。 この時、お釈迦様は死に瀕するような大病にかかりましたが、雨期の終わる頃には気力を回復しました。 やがて雨期も終わって、お釈迦様は、ヴァイシャーリーへ托鉢に出かけ、永年しばしば訪れたウデーナ廟、ゴータマカ廟、サーランダダ廟、サワラ廟などを訪ねました。 托鉢から戻ると、アーナンダを促してチャパラの霊場に行きました。 お釈迦様は、ここで鍛冶屋のチュンダのために法を説き供養を受けましたが、激しい腹痛を訴えるようになりました。 カクッター河で沐浴して、最後の歩みをクシナーラーに向け、その近くのヒランニャバッティ河のほとりに行き、マルラ族のサーラの林に横たわりました。 そこで尊師は、修行僧達に告げられました。 私は、いま、お前達に告げよう。諸々の事象は過ぎ去るものである。 我が齢は熟した。 我が余命はいくばくもない。 汝らを捨てて、私は行くであろう。 私は自己に帰依することを成し遂げた。 汝ら修行僧たちは、怠ることなくよく気をつけてよく戒めをたもて。 その思いをよく定め統一しておのが心をしっかりと守れかし。 この教説と戒律とに務め励む人は、生まれを繰り返す輪廻を捨てて苦しみも終滅するであろう。 別れを惜しむ人々が数多く後を追ってきましたが、ブッダは、彼らに戻るように説き、形見として自分の托鉢の鉢を渡しました。 ブッダは、紀元前386年2月15日に入滅しました。 実際にその道を行き、その河を渡り、その村を訪れることで発見したことは、今も鮮やかに心に刻みこまれているそうです。 ブッダこそはダイナミックな歩く人、旅する人であり、生涯の大半を精力的に人びとに語り続けた伝道者でした。 ブッダは、都市の新興階級を相手にその教えを広めていったこと、徹底して言葉で語る知者であると同時に、多くの民衆を無言のうちに惹きつける人間的魅力の待ち主でした。

2012.02.28

コメント(0)

-

ロスジェネはこう生きてきた(感想)

2008年のリーマンショック以来、派遣切り、メンタルヘルス、自殺等に関して、ロスジェネが注目を集めました。 ロスジェネとは、ロストジェネレーションのことで、別に、失われた世代とも言われます。 本来は、1920年代から1930年代に活躍したアメリカの小説家たちです。 しかし、欧米諸国では、20代の時に第一次大戦中に遭遇して従来の価値観に懐疑的になった世代も指しています。 日本では、1975年前後のまれで、1995年前後からの就職氷河期世代の別称となっています。 ”ロスジェネはこう生きてきた”(2009年5月 平凡社刊 雨宮 処凛著)を読みました。 著者が、生い立ちから現在までの軌跡と社会の動きを重ね合わせて、いまの時代の息苦しさの根源に迫ろうとしています。 雨宮処凛さんは、1975年北海道滝川市生まれの作家、社会運動家です。 1歳の時からアトピー性皮膚炎に悩み、思春期にいじめ、不登校、家、自殺未遂の経験をもち、10代後半にはヴィジュアル系バンドの追っかけをくり返したそうです。 大学受験の際、美大を二浪し、浪人の際アルバイトをしていました。 数日で解雇されることが連続したことで自暴自棄になり、薬物過剰摂取で自殺未遂を経験しました。 球体関節人形作家天野可淡さんの作品に傾倒し、天野さんの仲間の吉田良さんに弟子入りしました。 粘土をこねて人形を作る際にアトピー性皮膚炎が悪化し挫折、リストカットを繰り返す日々が続いたといいます。 20歳の時、自身の生きづらさから、今の日本はおかしいという違和感に駆り立てられて、右翼活動に身を投じました。 ロリータ・ファッションなど外見と従来の右翼に対するイメージと活動内容のギャップから、ミニスカ右翼と呼ばれました。 そして、2年間、右翼団体に属し、その時代に、ロックバンドを結成しボーカルを務めました。 その後、徐々に右翼思想に疑問を抱くようになって左傾化し、生きづらさの原因の一つに、新自由主義の拡大があると考えるようになったそうです。 現在は、革新系、左派・左翼系メディアへ寄稿し、ゴスロリ作家を自称する左派系論者に転向しています。 さらに、近年は、プレカリアート=不安定な=precarious労働者階級=proletaria問題に取り組んでいます。 2009年は、多くの人にとって最悪の年明けとなりました。 卒業を控えた犬学生たちの内定は取り消され、再び、就職氷河期が訪れようとしています。 もし何も手が打たれず、ロスジェネの二の舞になってしまうのであれば、自分たちの世代はなんのために失ってきたのか溜息をつきたくなります。 ただひとつ、ロスジェネでよかったのは、状況が厳しいからこそ考えざるを得なかったということだそうです。 他にはよかった部分は、残念ながら思いつかないとのこと。 気になっているは、35歳になると内閣府のフリーターの定義から弾かれるということです。 ロスジェネが失ったものは、就業の機会と、就業していたら得られた生涯賃金、結婚や子どもやローンを組んだ住宅、などなどです。 それよりも大きいのは、生き方そのものの喪失だと言えないでしょうか。 どうしたら安心して、最低限、餓死や凍死、あるいは路上生活に移行せずに生きられるか、そのやり方か皆目わからないということです。 フリーターの親の介護問題などもすでに起こり始めている上、低賃金ゆえ自立生活できない非正規雇用の若者は、親が死んだら首を吊るしかないと言っているそうです。 ロスジェネには時間がないのです。 少し前までは、安心できる生き方のモデルは確実に存在していましたが、その生き方を失ったのはロスジェネだけではありません。 いまでは、全世代が、雇用形態や年齢や病気のあるなし、障害のあるなしにかかわらず、いつどうなってしまうかわからないサバイバルな界に突入してしまっています。第1章 一九七五年生まれの生い立ち―豊かな日本と「学校」という地獄第2章 バンギャとして生きた高校時代―野宿と物乞いとリストカットで終わった「バブル」第3章 一九九五年ショック―『完全自殺マニュアル』からオウム事件へ第4章 バブル崩壊と右傾化―小林よしのりと「日本人の誇り」第5章 「生きづらさの時代」―世紀末から二一世紀の日本へ第6章 ロスジェネが声を上げはじめた―二〇〇五年から現在、そして

2012.02.21

コメント(1)

-

林住期(感想)

人の人生は、山あり谷あり実に変化に富んでいます。 まさに、喜びも悲しみも幾歳月です。 古代インドでは、人生を4つの時期に分けて考えたといいます。 学生期=ブラフマチャルヤは、師のもとでヴェーダを学ぶ時期です。 家住期=ガールハスティアは、家庭にあって子をもうけ一家の祭式を主宰する時期です。 林住期=ヴァーナプラスタは、森林に隠棲して修行する時期です。 遊行期=サンニャーサは、一定の住所をもたず乞食遊行する時期です。 この4段階は、順次に経過されるべきものとされ、各段階に応じて厳格な義務が定められています。 ”林住期”(2007年2月 幻冬舎刊 五木 寛之著)を読みました。 50歳から75歳の25年間の林住期こそ人生の黄金の収穫期でありハーベストタイムにしなければと説きます。 古代インドにおいては、ダルマ=宗教的義務・アルタ=財産・カーマ=性愛が人生の3大目的とされ、この3つを満たしながら家庭生活を営んで子孫を残すことが理想とされました。 一方、ウパニシャッドの成立以降は瞑想や苦行などの実践によって解脱に達することが希求され、両立の困難なこの2つの理想を、人生における時期を設定することによって実現に近づけようとしました。 林住期は、日本では初老とか老年と呼びなんとなく暗く、近づいてくる死を待てという感じがします。 吉田兼好は、「死は前よりもきたらず」、つまり、死は前方から徐々に近づいてくるのではなく、「かねてうしろに迫れり」、つまり、背後からぽんと肩をたたかれ不意に訪れるものだと言いました。 人はみな生きるために働いていますが、よく考えてみれば、生きることが目的で働くことは手段であるはずです。 ところが、働き蜂の日本人は、働くことが目的となってよりよく生きていないようです。 生涯をなすべきこともなく、雑事に追われながら死にたくはありません。 家庭をつくり、子供を育て上げた後は、せめて好きな仕事をして生涯を終えたいものです。 一度リセットして、自分が本当にやりたかったことは何なのか問いかけてみたらどうでしょうか。 林住期は、社会人の務めを終えたあとすべての人が迎えるもっとも輝かしい第三の人生です。 本来の自己を生かしましょう。 心が求める生き方をしましょう。 金のために何かをするのではなく金のためにはなにもせず旅をし、自分は何者かということを見極める時期です。 夫婦は愛情ではなく友情を育む時期です。 著者は、林住期こそ人生のピークの時期であり、この時期を充実した気持ちで過ごしてほしいと言います。 これまで、たくわえてきた体力、気力、経験、キャリア、能力、センスなど自分が磨いてきたものを土台にしてジャンプしてみてはどうかと言います。人生の黄金期を求めて「林住期」をどう生きるか女は「林住期」をどう迎えるか自己本来の人生に向きあう「林住期」の体調をどう維持するか間違いだらけの呼吸法死は前よりはきたらず人生五十年説をふり返る「林住期」の退屈を楽しむ五十歳から学ぶという選択心と体を支える「気づき」韓国からインドへの長い旅

2012.02.14

コメント(0)

-

父でもなく、城山三郎でもなく(感想)

城山三郎(1927年 - 2007年)さんは、経済小説の開拓者で、伝記小説、歴史小説も多く出しています。 名古屋市生まれ、市立名古屋商業学校を経て、1945年に県立工業専門学校に入学、理工系学生であったため徴兵猶予になったが海軍に志願入隊し、海軍特別幹部練習生として特攻隊に配属になり、訓練中に終戦を迎えました。 1946年に東京産業大学予科に入学し、1952年に改名された一橋大学を卒業しました。 父が病気になったため帰郷し、岡崎市にあった愛知学芸大学商業科文部教官助手に就任し、後に同大学文部教官専任講師となり、金城学院大学にも出講しました。 1957年から茅ヶ崎に転居し、1963年から愛知学芸大を退職し、作家業に専念しました。 1958年に第4回文學界新人賞、1959年に第40回直木賞、吉川英治文学賞、毎日出版文化賞、1996年に第44回菊池寛賞、2002年に朝日賞を受賞しました。 亡くなった直後から、父が城山三郎であったことを日々痛感することになった娘から見る気骨の作家の素顔と夫婦愛、死によって深まる親との新たな絆が書かれています。 ”父でもなく、城山三郎でもなく”(2011年8月 新潮社刊 井上 紀子著)を読みました。 2007年3月22日に亡くなった父・城山三郎のひとり娘によって描かれた珠玉の書き下ろしエッセイです。 井上紀子さんは、1959年に作家・城山三郎の次女として神奈川県茅ヶ崎市に生れ、1982年に学習院大学文学部国文学科を卒業後、同大学院へ進学、1985年に同大学院人文科学研究所博士前期課程修了を終了しました。 著者の中では、本名の杉浦英一と城山三郎は同じであって同じでないものだったそうです。 子どもから見ると世間一般のやさしい父であり、社会的評価を受けた作家の姿となかなかつながらなかったようです。 そして、最期の父はこれまで見たこともない顔を見せました。 それは父親の顔でも、ましてや城山三郎の顔でもない。 全くの素の一人の人間としての笑みでした。 それも、これ以上ない幸せそうな安らかな表情。 これは紛れもない、亡き母への微笑みでした。 一人の男として愛する人のもとへ旅立つときの顔。 まさに至福の顔そのものでした。 この、父親でも城山三郎でもない、一人の幸せな男としての笑みを残して、父はさらりと逝ってしまいました。 春のそよ風に乗って。 この直後から、父が城山三郎であったことを日々痛感することになりました。 セピア色の半年が過ぎ、ふとそよぐ風に我に返った秋、十月。父、愛用の原稿用紙を前にペンを執りました。 本人が亡くなって初めて気付かされた城山三郎の大きさ、自分の中での存在感。 遠ざけてきたはずの城山三郎の存在が、皮肉にも本人亡き後、大きな形と重みをもって眼前に現われました。 そこで、自ずと一体になった父=城山三郎。こうして漸く、心から素直に答えられる瞬間が来ました。 父は城山三郎です。 冒頭部に、家族の秘蔵の写真が掲載されて、最後に、澤地久枝氏の解説が掲載されている。残照の中出べそ歌会始親父の味お久しぶりです鈍・鈍・楽天国での誕生日

2012.02.05

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

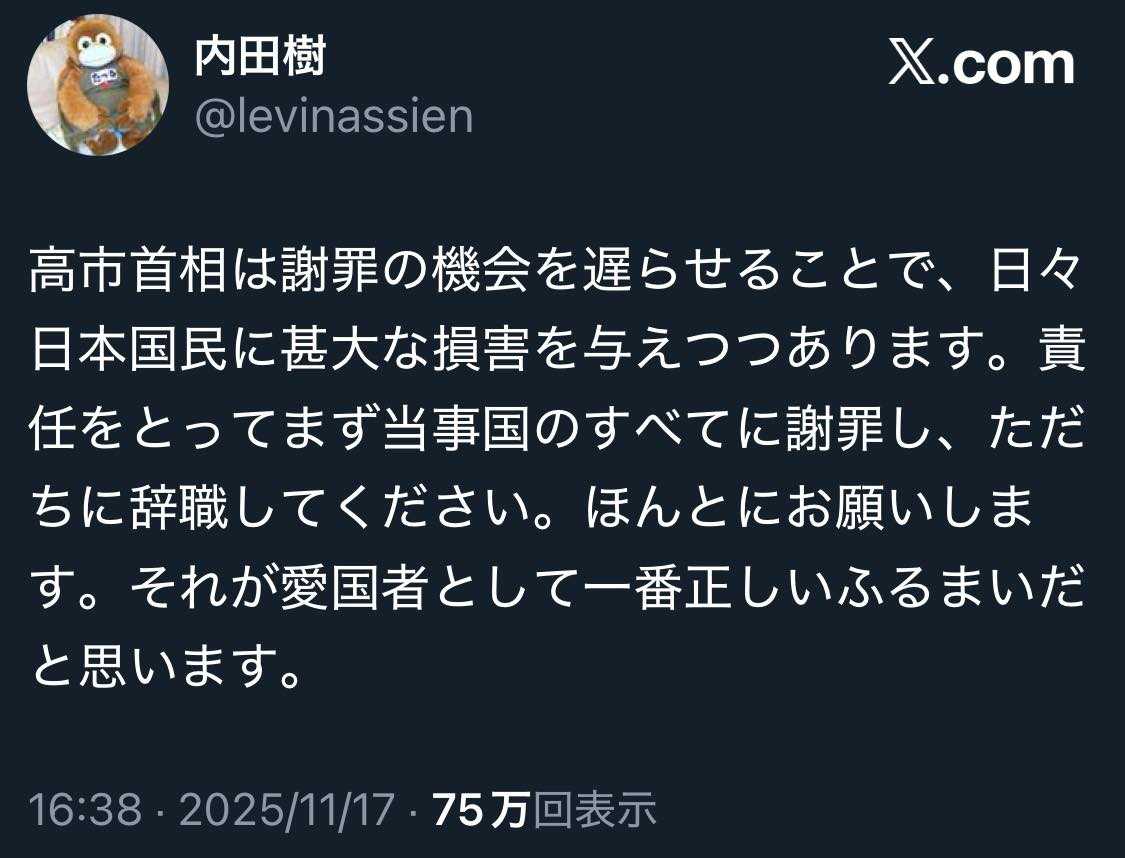

- 政治について

- 愛国者として一番正しいふるまい

- (2025-11-18 14:35:25)

-

-

-

- 株主優待コレクション

- カワサキ (3045)の優待品が到着しま…

- (2025-11-18 12:22:26)

-

-

-

- 楽天写真館

- 2025年 4-6月 リストレット&コサー…

- (2025-11-18 14:00:04)

-