2007年04月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

平賀氏の墓を再訪

去年の秋、中世に東広島高屋町を支配していた平賀氏の墓のことを書いたら、平賀氏の末裔の方からコメントを頂いた。一人は、平賀氏の出身地と説明板に書かれている秋田県平鹿郡にお住まいの平賀さん、もう一人はおじいさんの代に広島から北海道に住まいを移した平賀さん。(なお説明板では秋田県平賀郡となっているが、これは間違いらしい) 常々感じ入っていた仙人は、お墓を再訪してみることにした。前回とは違い花が生けられていた。折からの好天で涼風が快かった。

2007年04月30日

コメント(2)

-

カリンの大木

東広島高屋町の奥に、カリンの大木があった。平賀氏の墓の近くである。 急坂の道から見下せる位置に生えていたので、「電子的望遠」を使って、目と同じ高さの花を撮った。だから画像が少々荒れている。 それにしても幹や枝がびっしりと立つこの木には、たくさんの果実ができそう。秋には実を採るのに忙しいのかな?

2007年04月30日

コメント(6)

-

サンショウの花が咲く

小さい苗から育てたサンショウの1本が初めて花を着けた。5本の角を立てて咲いているので雄花。残りに雌花をつける木があるだろうか。サンショウの実を採るって簡単でないんだ!(サンショウの雌雄はどう決まる?) 思えばこの木には、去年、「アゲハ」の幼虫がとりついていた(写真はこちら)。いつの間にかいなくなって(鳥にやられた?)、蝶を確認することができなかった。今年も卵を産み付けられたらどうしよう?

2007年04月29日

コメント(4)

-

オダマキが花盛り

当然の話だが、植物も所を得れば、手間がかからない。 風のまにまにやってきたミヤマオダマキと思われるオダマキは、庭のある場所にまとまって、そこからはあまり広がらない。そのスポットといえば、両側に建物があって、風の通り道になっている。しかしそれが決め手ではなく、年間の日射量が重要か。察するに、1日2~3時間の日当たり。 ミヤマオダマキは今、盛んに咲いている。例年より早いかも。 ちょうど2ヶ月前の2月28日に発芽をアップした「ウィンキーダブル」というオダマキも花盛り。去年のブログに書いたもののと同じ株だが、庭に下ろしたあといたって健在である。

2007年04月28日

コメント(2)

-

福成寺のシャクナゲ

安芸西条盆地を見下ろす標高500mほどの山上に建つ福成寺のことは、このブログでも取りあげたことがある。近くには東広島天文台もあるが、森で隔てられて互いに見えない。 福成寺には昔からシャクナゲがあったと思うが、最近少しずつ増やしているのだろうか。ちょっと前、朝日新聞の広島版と中国新聞に写真が載って、広く知られることになったよう。 うちの裏山だから出かけてみると、山門から始まって、「夫婦杉」やトチノキの巨木の下に、あるいは森の高木に埋もれて、点々とシャクナゲが咲いていた。中木をなすのはヤブツバキなどで、シャクナゲがあまり「我」を主張していないのがいいと思った。(下の写真は夫婦杉)

2007年04月27日

コメント(2)

-

ツルニチニチソウが雑木林の中に

ツルニチニチソウは地中海沿岸の原産だそうだが、この辺の気候に合っているように思える。とくに手を加えなくても、雑草に混じって毎年、花を咲かせるのを見かける。 写真は雑木林の中に勢力を広げて、花畑をつくっている姿を撮ったもの。半日陰ぐらいの場所で、道路際だから、偶然、種が落ちたのだろうか。今の季節だと、常緑の葉っぱがことのほか目立つ。

2007年04月26日

コメント(2)

-

タイムの花に春を感ずる

全世界にタイム(イブキジャコウソウ属)は、350種もあるのだという。属名になっているイブキ(伊吹)ジャコウソウもその1つだが、この仲間が小低木というのは、世間知らずというか、意外。 写真はタチジャコウソウで香りがよい。園芸店で買ったとき、フレンチタイムというふれ込みだった。しかし、残念ながら、それを確かめる能力はない。 いつものことだが、この花を見ると、すごく春を感じてしまう。自問自答するも、理由は不明。

2007年04月25日

コメント(2)

-

ムラサキサギゴケが目立つころ

ムラサキサギゴケが道端や田んぼの畦に目立っている。輝く黄色のウマノアシガタと並んで、派手な色彩の野草。両者が咲くようになると、朝晩に寒いことがあっても、快適な季節である。 それにしても、ムラサキサギゴケの「背中」にあるオレンジの斑点は、つい虫を連想してしまう。白鷺とはイメージが違う。白花のサギゴケがあるそうだから、そちらから命名されたのだろうか。ぜひ出会ってみたいもの。

2007年04月24日

コメント(0)

-

これなんだ?>ハナミズキの開花

公園でつぼみが集まったようなものを見かけたとき、それがなんだか見当もつかなかった。葉っぱもなかったし、大人ほどの高さの木が横に広がっていた。家に帰って調べても、要領を得ない。 決心して、10日後、同じ木を見に行く。な~んだ、ハナミズキではないか。 ハナミズキの「花」って、総苞片が伸びる前は、こうなんだと初めて知った。それにしても灌木状の樹形は人心を惑わす。街路樹とはまるでイメージが異なるのだから・・

2007年04月23日

コメント(4)

-

スズランが咲く

今、大河ドラマに登場している高遠や諏訪に近い入笠山は、スズランで有名だった気がする。しかし、首都圏にいたとき、スズランが開花する山に登るチャンスはついに無かった。 日本に自生するスズランは、花茎が葉より低いのが難点。広口のつぼ型の花が、葉の間からうまい具合に露出しない。そこで園芸店のスズランは、もっぱらドイツスズラン。 ドイツスズランは花茎が葉より高く、写真にも都合がよい。今年、うちのドイツスズランは、葉が花よりかなり遅れて、写真のような姿になった。 鈴といえば、戦争で金属が不足する頃、甲府に近い御岳昇仙峡では、お土産として土鈴を売っていたけれど、今はどうなったかな?

2007年04月22日

コメント(2)

-

ザイフリボク(シデザクラ)の花のある風景

この花木はまったく意識していなかった植物。京都在住の梅香さんが京都御所で見つけ、仲間に名前を問うた。誰もわからなかったので、ご本人がネットで検索して、「ナンジャモンジャ」ではないかということに・・ でも、もうひとつ腑に落ちず、京都御苑事務所で聞いたとか。結果はザイフリボク(采振木)、別名、シデザクラ(四手桜)。 珍しい植物かと思っていたら、意外にも地元、鏡山公園で花を咲かせていた。遠目にはわからないけれど、5枚の細長い、白い花弁が特徴。鏡山公園の木では、池に張り出した花を接写できなかったので、ネットでご覧あれ。例えば、こちら。

2007年04月21日

コメント(2)

-

八重桜が咲く季節になった

当地では八重桜(サトザクラ)が5分咲きの手前ぐらいになっている。いよいよ夏・秋花壇用の種まき。忙しい季節である。 今は、花木を含めて春の花が、次から次と賑やか。しかし、やがて枯れてしまう一年草や球根の後を考えて、頭を悩ます。よく庭のデザイン画を描きなさいというけれど、豊富な市場から自由に、できあがった花苗を選べるならいざ知らず、自分でタネから育てるとなると、デザイン画の期待がはずれることはざら。

2007年04月20日

コメント(2)

-

艶やかなヤブツバキ

真っ赤なヤブツバキが珍しいわけではないが、この木は葉っぱが艶やかで、傷がなく、うつむき加減の薄い花びらが妖しさを湛えていた。 上をサクラが覆っていたから、気のせいかな?

2007年04月19日

コメント(2)

-

シダレヤナギの花

4月15日はイヌコリヤナギの花序だったけれど、こちらはシダレヤナギ。両者の花序の形はそっくり。だが、葯の色が異なるようだ。シダレヤナギの葯は黄色い。 それにしてもシダレヤナギの接写は難しい。風がないと思ってもブラリブラリ。ましてや水際が好きらしいから、川風に揺れるのが風情にさえなっている。 シダレヤナギからの連想は、芭蕉か。「古池や 蛙飛び込む 水の音」

2007年04月18日

コメント(2)

-

タチツボスミレのようだけど

この辺では「お墓の団地」はまだ少なく、農地を見下ろすような場所に一族の墓がポツンと建っている。写真のスミレはそんな墓の横に生えていた。ただ横と言っても、いろいろな花がまとめて植えてある。いつお参りしてもよいための準備だろうか。 タチツボスミレが珍しいわけではない。だが花の彩りが変わっていると思った。だれかが山で見つけて移植したのかもしれない。

2007年04月17日

コメント(0)

-

初々しいヤマブキの花

藪の中に咲き始めたヤマブキが初々しい。そういう機会は案外ないものだ。藪を踏み分けて撮った。(太田道灌を連想してもらえれば嬉しい) 花をよくよく見ると、雄しべの元にグリーンの丸が点々と・・これは萼?が垣間見えているもののようである。

2007年04月16日

コメント(2)

-

イヌコリヤナギの花?

シダレヤナギとイヌコリヤナギの花序はそっくりに見える。初めは同じ木かと錯覚したけれど、樹形がまったく異なる。 それにしてもイヌコリヤナギとは気の毒な名前。近縁のコリヤナギでは、枝の皮を剥いて、行李(こうり)やバスケットを作る。対して、イヌコリヤナギではそれができないから、「イヌ」らしい。 写真で、左下の花序には鮮やかな紅色の点がある。最初はなんだろうと思ったが、濃紅色と書かれた葯ではないか。もっと早ければ、花序が鮮やかに彩られた瞬間があったのだろうか。

2007年04月15日

コメント(2)

-

花の淡雪

今日の写真は、きのうアップした「ソメイヨシノの叢林」と組になっている。 サクラの花びらの写真は「哀感」が漂うものが多い気がするが、これはそれを外したつもり。

2007年04月14日

コメント(4)

-

ソメイヨシノの「叢林」

広島県のソメイヨシノも散り始めの時季になった。広島市の北にある、ここ千代田湖の桜もしかり。 人工湖の湖畔に植えられた桜だから、当然のことながら、標高差なしの横一線。ソメイヨシノがクローンということであれば、開花がなお揃うはず。 ただ写真の場所では桜の樹形が不思議だった。横への広がりに比べ、上への伸び上がり大きい。マップで確かめると、ここは西向きの場所で、冬、湖面を渡った雪風が吹きつける。それが原因だろうか。 桜の「叢林」からは、花びらがハラハラと降ってくる。それは花吹雪というイメージでなく、ほとんど垂直に落ちてくる。小粒のぼたん雪のよう。

2007年04月13日

コメント(2)

-

ユリの発芽

代表的なユリを集めていたら、多様になってきた。オリエンタルハイブリッド(カサブランカ、カサグランデ)、鹿の子ユリ(赤、白)、乙女ユリ、スカシユリ(赤)、コオニユリ(食用)、テッポウユリ。 これらのユリが一様にうまく育っているかというと、そうでもない。がいして湿った場所では、翌年芽が小さくなってしまうようだ。カサブランカは有名なユリだが、場所によらず長続きしない。この理由不明。 対して、カサグランデ(ピンク)は順調に増えている。コオニユリも、食用だけあって増える一方。 写真はスカシユリ(2年目)のお出まし。土を押しのけ、いかにもたくましい。どうやら場を得ているようだから、立派な花が咲くだろう。

2007年04月12日

コメント(4)

-

ベニシジミ、色彩が鮮やかだったので

暖かい。蝶が飛ぶ。こいつはシジミの仲間だろう、ルリシジミに近いかな? 羽の表が青みを帯びていて、うちの庭ではあまり見かけない。接写を試みたものの、行動が素早くて断念! 代わって、行動がのんびりしたベニシジミを撮影した。この蝶は去年、ずいぶん撮ったが、この個体はことのほか色彩が鮮やか。青いワスレナグサとの相性もよかった。

2007年04月11日

コメント(2)

-

新緑のラズベリーを囲んだワスレナグサ

きのうは「ビオラの花びらを食べるナメクジ」で気分が悪くなった方もあったかもしれないので(ただしアクセス数は落ちなかった)、今日はホッとする写真。おとといのナガバモミジイチゴから連想される、木苺の仲間のラズベリー。 このラズベリーは昨秋、植えたもので、いったん地上部が枯れたあと、新緑が芽生えてきた。すでに地下茎が伸びて、元から離れた場所にも芽を出している。 周りのワスレナグサは自然に生えたもの。今ごろが一番可愛い。やがてぼうぼうになって姿が崩れてくるから、ラズベリーの花が咲くころ、抜くことになるかもしれない。

2007年04月10日

コメント(2)

-

ビオラの花びらを食べるナメクジ、激写!

ナメクジを見たくない方、すみませんが今日はパスしてください(写真は下です) なにを血迷ったか、このナメクジめっ! 真っ昼間からビオラの花びらをムシャムシャとは何事か!(さすがにカンカン照りではないが・・苦笑) 夜行性のはずのナメクジが、どうして昼間に出てきたかはわからない。しかし食べる速度は、想像以上に早く、右に左に食らいつく。これじゃ、ビオラの花がボロボロになるわけだ。 それにしてもうちのナメクジは、同じビオラでも白っぽいビオラがお好みなのだろうか。青紫やオレンジ、エンジの花は、被害がはるかに少ない。そして野生のスミレも食べられたように見えない。

2007年04月09日

コメント(4)

-

ナガバモミジイチゴは健在だった!

ナガバモミジイチゴの木は、急な坂道の、ちょっと日陰の切り通しに生えている。花の季節に合わせて自転車で登るのはおっくうなので、2年ぶりの再会である。 しかし前よりはやや陽の当たる方へ移動し、花数も増していた。健康そうな旧知に再会した喜びに似た感じ。 この花を最初にブログに出したとき、ニガイチゴかなと書いたら、西日本だからナガバモミジイチゴでしょうと教えて頂いた。花が下向きに咲くのが決め手という。東日本に生えているのは、モミジイチゴとか。

2007年04月08日

コメント(6)

-

折りたたみ式、モミジの葉っぱ

モミジの新緑は写真のモチーフとして多用されている。だから、珍しくもないのだが、その前がどうなっているかは、正直、観察したことがなかった。 これも桜の偵察に行っての収穫。淡い緑のしわくちゃな手(葉っぱ)が、赤い口からニューと伸びている。2本の手の間には、赤い頭をたくさんつけたモミジの花序が、これまた突き出ている。 表現しがたい感動にとらわれた瞬間だった。

2007年04月07日

コメント(2)

-

ドウダンツツジのお出まし

ソメイヨシノは今日あたりで満開に達するのではないかと思う。その華やかさの陰で、ドウダンツツジの隠密行動は見逃されるにちがいない。 このドウダンツツジは桜の後ろで、自由に(あるいは日陰のために)枝を疎らに広げていた。だがその緑を帯びて白い、初々しい花は、異彩を放っていた。花芽を包んでいた包葉が、ほんのり紅に染まっている。

2007年04月06日

コメント(5)

-

じゅうたんになったレンギョウの花

昨日に続いて、公園の花木に及ぼす植栽と剪定の効果の話。 公園でレンギョウを完全に好き勝手にさせた例は見あたらないのだが、これは面白い試みだと思う。まずレンギョウを平面状に植え、高さを低めに揃えておく。たぶんその後は自由にさせた(手を抜いた?)のだろう。なぜって、中に人が入っての剪定はできないのだから。

2007年04月05日

コメント(2)

-

純白のユキヤナギが舞う!

4月1日に、ヒュウガミズキに寄せてで(ヒュウガミズキは日向の国で野生種が見つかったのではないらしい)、公園の刈り込みについて書いた。その中にユキヤナギも入っていた。 しかしそれはすべてを均一化するものの見方で、少し反省している。と言うのも、いろいろな植栽を注意深く見ると、それぞれの刈り込みに、作業をした人の個性が感じられる。 かくて写真に撮ろうと思ったユキヤナギに遭遇した。まさに絶頂にあるユキヤナギで、純白の雪が舞い上がっていた。

2007年04月04日

コメント(4)

-

野生化したカキドウシ?

雑草と言われる野草の仲間が増えて、ホトケノザやオオイヌノフグリ、ミチタネツケバナなどに加えて、セイヨウタンポポやウマノアシガタが咲いていた。 昨日ひどい黄砂の中を自転車で走っていたら、5mほどの道路の路肩に沿って、ムラサキサギゴケのような花がオンパレードしていた。見過ごそうと思ったけれど、黄砂の憂鬱に反してあまりにもうす紫色が目立ったので、急ブレーキ。風が強くて、接写が難しかったが・・ 最初、この野草はムラサキサギゴケかと思った。しかしどうもおかしい。どうやらご近所のカキドウシが野生化したもののよう。

2007年04月03日

コメント(4)

-

咲く直前のハナモモ「照手紅」

テレビの桜報道がかしましくなってから、わが家のハナモモが開花に到着。公園のソメイヨシノとほとんど同じタイミングである。 このハナモモは、樹形に特徴がある。枝が横に広がらず、上へ上へと成長する性質を持っているので、場所を取らず、わが家向き。神奈川県の農業技術センターが育成した。「照手紅」「照手桃」「照手白」「照手姫」の4種があるという。花はいわゆる八重で、数えた花では花弁が10枚余だったが、実際はもっとたくさんあるらしい。花茎は開ききると、4センチを超える。 お隣との境界に並べて植えたから、将来はお隣にも楽しんでもらえるだろう。

2007年04月02日

コメント(0)

-

ヒュウガミズキに寄せて

黄系のヒュウガミズキやレンギョウも、白いユキヤナギも、真っ赤なボケも、みんないっしょになって咲いている。桜とは別の春の宴。 写真のヒュウガミズキ(間違っていないだろう)は、メイン道路ののり面に、レンギョウとともに植えられていた。公園のユキヤナギもそうだけれど、すべては丸く刈り込まれている。白いお団子や黄色いロールケーキのよう。 しかし仙人はこういう形が好きでない。いずれの木も放っておけば、ボウボウになるタイプだが、実は、そっちのほうが写真を撮る意欲が湧く。

2007年04月01日

コメント(4)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 多肉植物コレクター集まれ!

- 小っちゃいグラキリス5個

- (2025-11-17 11:16:14)

-

-

-

- 花のある暮らし、宿根草

- 赤い実、南天でリース。大谷昭宏さん…

- (2025-11-16 12:36:10)

-

-

-

- 花と自然を楽しもう

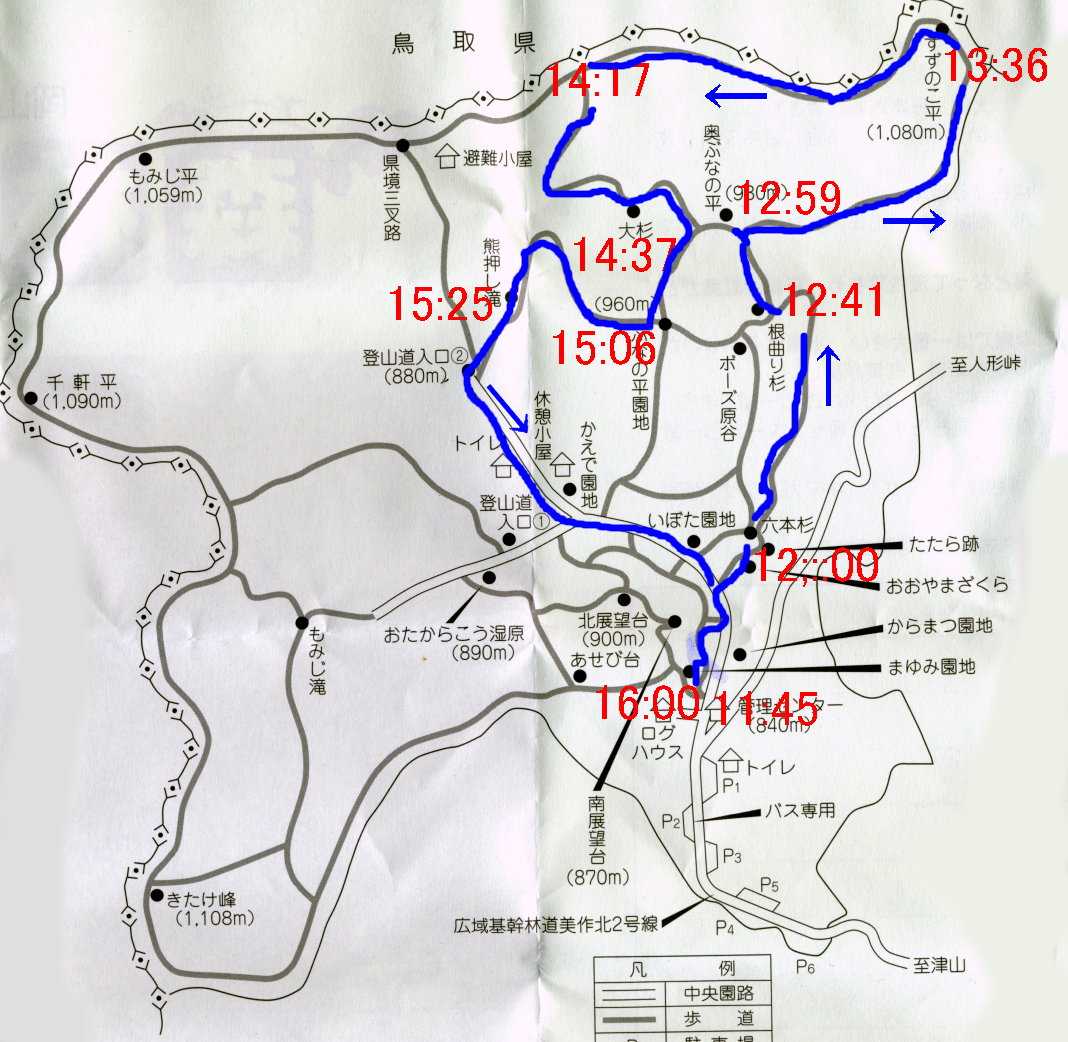

- 岡山県立森林公園(2)六本杉、根曲が…

- (2025-11-17 21:03:38)

-