2007年06月の記事

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

ブルーベリーの梅文様

ブルーベリーの青い実が、テレビのニュースに登場するようになった。だが、うちのブルーベリーはラビットアイ系で、食べ頃は7月下旬から8月上旬になる。 まだ熟さない実を写真に撮って気がついた。花の跡が5角形で、梅の文様にそっくり。偶然の造形だが、品種によっては縁がめくれているので、梅には見えない。

2007年06月30日

コメント(4)

-

スモークツリーの香り

スモークツリーの小枝をいただいた。香るでしょうとのことだが、いまいちわからない。鼻が悪いかな? ネットで調べても、書いてあるのはスモーク(煙)の由来ばかりで、さっぱり香りに出会わない。 しかし・・である。スモークツリーの枝をバケツの水に挿して、風の通らない狭い場所に置いておいたら、瞬間、香るのである。それはバラの香りのよう。バラにもいろいろあるが、とにかくそう感じた。 ・・これは香気成分が少ないな。 「煙」の中をしげしげ観察したものの、香気を放散する場所がわからない。花はとっくに終わっていて、ペンペン草のような実すらできている。 葉っぱからということもあるかもしれないので、葉っぱを切ってみた。しかし、青臭くはなかったけれど、また別の香り(悪くはない)・・・?? 参考に:樹木はフィトンチッドを放出している。

2007年06月29日

コメント(6)

-

横顔のアジサイ

広島空港脇の「三景園」であじさい祭をやっていた(現在は終了)。アジサイを題材にした写真コンテストの作品募集も企画の1つ。さらには園内のクイズラリーも。その第1問が、「アジサイはユキノシタ科ですが(あとである本を見たらアジサイ科とあった)、ユキノシタ科なのは次の3つのうちどれ?」。正解はダイモンジソウだったのだろう。こういう出題はまあまあだけれど、三景園にあるアジサイの品種数を聞かれたのには困ったね。名札がないのもあるから、名札を数えても仕方がない。これが勝負の分かれ目だったか? 祭が終われば、たぶんアジサイの花序はみな切り落とされてしまう。トラックに山と積まれたそれを目撃すると、なんともわびしいものらしい。

2007年06月28日

コメント(4)

-

このクリの実は誰の口に?

あのクリの花もほとんど匂わなくなってしまった。そして予想していたことではあるが、雑木の海に沈んでしまった。秋、栗のイガが裂けて、再び「人の世」に登場するまでは・・ 花序が用意され始めたころや雄花が盛んに咲いていたころには、仙人が見落としていた雌花だが、いまやふっくらとふくらんで、その存在が明白になった。それにしても、雄花の数が多すぎるのでは?

2007年06月27日

コメント(0)

-

ヒペリカム/位置づけのわからないはにかみやさん

公園などのボーダーに植えられることの多いキンシバイ(ヒペリカムの仲間)。それはたいていこんなで、西洋系の可能性もある園芸種らしい。 ところが写真のヒペリカムは、キンシバイと並んで植えられていたのではっきりしたのだが、背丈といい、花といい、すべてが3分の2のサイズ。 花の中に潜む雄しべや雌しべはキンシバイにそっくり。しかし、花弁の開きを写真ぐらいで止めるので、はにかみやさんのイメージ。

2007年06月26日

コメント(2)

-

これがナツハゼの実?

これはなんだろうという質問で、ことが始まった。そこで果実と葉っぱの写真を撮って、あとで調べることにした。ほんとうは葉っぱを採って行きたかったのだけど、名だたる公園だし、人目もあるので我慢した。(しかし、せめて葉っぱに触っておけばよかった!) 仙人は木に弱いから、自信はないものの、まあ、ナツハゼだろう。葉っぱのザラザラが決め手になるという!果実は、秋に黒く熟せば、けっこういけるらしい(ブルーベリーの仲間)。 夏に葉っぱが赤くなるのが、名前の由来だそうだが、すでにその雰囲気。早すぎるかな?

2007年06月25日

コメント(2)

-

タネからのハツユキソウ>トップランナーに花

5月29日に「タネからの育苗・夏花壇第1弾」を書いた。そこに登場したハツユキソウ(氷河)のトップランナーに花がついた。 まだ咲きかけらしく、雄しべがイソギンチャクのように見えている。花弁の数をネットで確かめると、4枚。しかし中央に写っている花では6枚、コントロールを間違えたようだ。 切り花にするときは、切り口を水洗いせよとのこと。

2007年06月24日

コメント(6)

-

虫はアスチルベがお好き

ピンクのアスチルベが咲いている。昨年より1週間ほど早いようだが、次第に殖えているのは、環境に適応している証しだろう。(写真の品種の細かいことはこちらのブログ) 花にはハナアブ?や蟻が集まっている。しかし、どういうわけだか蜜蜂はやってこない。 蟻はアブラムシに寄ってくるので、蟻がいればアブラムシと思っていたけれど、これは直接の蜜集め。クローズアップのため、極端にカメラを近づけたら、ピョンと地面に飛び降りて逃げた。

2007年06月23日

コメント(2)

-

クリの花の終わり

クリの花は特異な匂いを出す。夜自転車に乗ったりすると、嗅覚が鋭くなるのか、次々とクリの木を発見してしまう。 今年は自生のクリの当たり年なのだろうか。あっ、ここにも、ここにもと、次々、クリを匂いで発見している。あまりに多くて、秋までその場所を覚えているだろうか?ただ背の高い木も、藪に埋もれている木もある。 写真のクリは、5月27日にアップした木と同じ。雄花穂がアスファルトにポロポロと落ちてわびしい。

2007年06月22日

コメント(4)

-

瞬間、現れる花のバランス

寄せ植えというのはやったことがない。ただ思うのは、意図して作成した「バランス」が瞬間的で、翌日には崩れていくのではないかということ。それぞれの植物の都合が人の意図を押しつぶし、次の瞬間には「あちら」が新しいバランスを提供してくれるかもしれない。 庭の植物たちにも、ある瞬間に「バランス」が現れる。しかし広い空間からそれを切り取るのは人の感性であり、カメラはそれに適した器械だと言える。 上の写真に登場する植物は、手前がラベンダー「羊蹄」、後ろがカワラナデシコ、おもなバックグラウンドはヘデラの1種。「感じたもの」を表し切れていないのは、テクニックの問題だが。

2007年06月21日

コメント(2)

-

両性花がほとんどのアジサイ

昨シーズンのブログでも取りあげたテーマだけれど、「両性花」がほんとうのアジサイの花だということを忘れがち。ついつい「装飾花」をほめてしまう。「装飾花」に惑わされているのは、虫でなく人なのだろう。 このアジサイ(ニューバース桂)はほとんどが「両性花」。ヤマアジサイの流れを汲んでいるのだろう。実は、仙人はこういうアジサイのほうに引かれて、「自然」を感ずる。 「両性花」は、まだまったく開いていない。開いた姿は、上のブログにクローズアップされている。 「両性花」にはタネができるはずだから、それを採取して育てるのも面白いかもしれない。花のあと「杓子定規」に花序を切ってしまうのは考えもの。

2007年06月20日

コメント(0)

-

白い(カワラ)ナデシコの花

カワラナデシコは日本の在来種で、河原に生えていることが多いから、こう呼ばれるらしい。しかし、自分では河原にこの花を見つけたことがない。田中澄江の「花の百名山」(1983)では随所に登場する。(12)の雲取山(東京・埼玉県境)では、出だしに、同じナデシコ科のフシグロセンノウとの比較が、美しさについて述べられている。 カワラナデシコはヤマトナデシコともいうが、中国産のナデシコ、唐ナデシコに対しての命名というのが、本来の意味だそうだ、だから、日本女性の美称、大和撫子からきたのではないという。女子サッカーの「なでしこジャパン」は、後者をイメージしたのかな? うちの白花ナデシコは、5年前に買った各色混合のタネが由来だが、消えることもなく適当に再生している。そして白花は人為的に作られたものと思っていたけれど、自然にもまれに白花があり、シロバナカワラナデシコと呼んだ。(2月7日のブログにアップした、寒さでも元気なカワラナデシコが、今日の白花です)

2007年06月19日

コメント(2)

-

ピンクのアジサイ

6月のアジサイはあちこちでニュースになる素材。このブログでもネタの切れやすい季節に入ったので、取りあげることにした。 アジサイの花は黄緑を帯びた白から始まる。この株はピンクのアジサイと認識している。「両性花」をまったく持たず、「装飾花」だけで成り立っている。いわゆるガクアジサイ。 この写真の撮り方は一つの遊びです。

2007年06月18日

コメント(2)

-

ヒペリカム・カリシナムってなに?

今は夏が始まる初夏の時季。そこを埋める花としてキンシバイ(園芸種かも)を思い出し、公園に見に行った。今年も同じように咲いていた。(写真はこちら) 最近、ヒペリカム(ヒペリクムともいう、オトギリソウ属)がよく植え込みに使われる。キンシバイはその代表格だが、キンシバイより雄しべの長いビヨウヤナギ(別名ビジョヤナギ)もある。 さて、公園になにげなく植えてあった写真の花、横に名札がなければ、素人のわたしでは、間違いなくビヨウヤナギにしてしまっただろう。名札には、「ヒペリカム・カリシナム」。家に帰って調べると、「セイヨウキンシバイ」。しかし他にもセイヨウキンシバイと呼ぶ種類があるという。そういえば、名札には和名が書いてなかった!

2007年06月17日

コメント(3)

-

紅白のハクチョウソウの花

初めてハクチョウソウ(白蝶草)を取りあげたのは、去年の盛夏だった(こちら)。その時以来、この花は白色が主流と思っていた。 しかしそれは誤解で、赤系の品種も多いことを知った。ピンクの蝶なんか存在しないな、と戸惑いながら・・ そのピンクを買ってきて庭植えしたら、同じ枝に白い花が一輪。白花は、ピンクから突然変異したのか。ピンクと対比すると、なおのこと、下を向いた白蝶の風情だ。

2007年06月16日

コメント(2)

-

アツバキミガヨランが国道2号を見守る

このブログでは国道2号がときどき登場する。現在のバイパスは、西条盆地の南寄りを東西に貫く。かっての旧道(486号)に比べ、沿道に住宅が少ない。 2号を飛ばす車を見送っている立派な白い花、いつも気になる存在だった。大阪梅田にある2号線の起点から、300キロに近い場所に植えられている。 楽天のブログで記憶にある花だったが、いざとなると名前探しに苦労する。ようようたどり着いてみると、アツバキミガヨラン(厚葉君が代蘭)なる重々しい名前。2季咲きとのことで、咲くたびに車を見送ることになるのだろう。(写真では国道の路面が見えないが、2列の生け垣の間に2号がある)

2007年06月15日

コメント(4)

-

紅花のクリーピングタイム

タイム(イブキジャコウソウ属)と言っても、いろいろあるようだ。フレンチタイムという名札のタイムは、別に買ったタイムより、花が繊細できれいだった(こちら)。当地の花期は4月半ばから5月半ばまで。 いっぽう、グランドカバーに使えるかどうかをテストするために買った「紅花」クリーピングタイムは、6月早々から咲き始めた。フレンチタイムに比べれば、圧倒的に背が低く、地面に這いつくばっている。グランドカバーとして良好。(ナメクジに食べられないことも重要) 花色はかなり濃いが、今の時期に悪くない。どうやって増やすか(あるいは増えるか)はこれから調べます。

2007年06月14日

コメント(2)

-

カマキリくん成長中

どこに卵があったか知らないけれど、1匹の小さなカマキリがミニバラの花に。同じミニバラでももっときれいな咲き始めがあったのに、なぜか散りそうなこちらに乗っていた。人間とは目的が違うからね。 カマキリを好きというわけではないが、「益虫」のようだし、20ミリほどのこの大きさなら、ミニチュアといったところ。アップさせてもらいました。

2007年06月13日

コメント(6)

-

ヒメツルニチニチソウの果実

ヒメツルニチニチソウは、花が似ているものの、ニチニチソウから少し離れた存在。地面を這い、節から根を出して、どんどん広がっていく。常緑で、寒さにも強いから、グランドカバーに便利している。 そういう植物だから、タネで増えるなんて考えてもいなかった。それが枝を整理しているとき、果実を発見して驚く。たわいもないことだが、中の細長いタネはまだあおかった。 ヒメツルニチニチソウは、全草を浄血などの目的で薬用にするという。だが果実のことは触れられていない。「記憶力増強」なども言われているようだが、興味ある方はよく調べてください。

2007年06月12日

コメント(2)

-

水際のヤナギハナガサ

サンジャクバーベナとも言うが、ヤナギハナガサのほうがロマンチックなので、表題に使った。 この草は一年草なのだろう。去年見つけた場所に行っても、見つからない。ただわりと水気が好きな植物のようだ。 このひょろっとした草姿は「絵」に捉えにくい。しかし「ヤナギ」は、今ではあまり使われなくなった、美形の女性の形容語、「柳腰」に連なるのだろう。肥満の時代に死語になるのはやむを得ないか。

2007年06月11日

コメント(4)

-

スイカズラをみぃつけた!

スイカズラはありふれた蔓植物と言うから、今まで見つけなかったのは、環境のせいか、意識のせいか? ほんとうに「トヨラクサイチゴ」かという木苺を観察に行って、偶然に見つけた。この植物は、仲良くペアで花を咲かせるという話だが、ちょっと「仲違い」している。しかし咲きたてで真っ白。これから黄色みを帯びるらしい。上下に分かれた唇弁のうち、上唇が4裂するというのがバッチリ写っている。

2007年06月10日

コメント(2)

-

この花なんの花?

水際の薄暗い日陰に生えていた山野草的な存在。気がせいていて、すくっと立った花茎の下にある葉っぱを確かめなかったのは、失策だった。 よくは知らないエビネ的なイメージだが、花の形が違う気もするし・・??

2007年06月09日

コメント(2)

-

タネからの育苗・夏花壇第2弾

「第1弾」に続く「第2弾」は発芽温度が高いと思われる4種。連休が終わったころ(5月上旬)に、「ゴールデンピートパン」を使って蒔いた。 写真の左から縦に2列ずつ、ジニア(百日草)「プロフュージョンミックス」、千日紅「ローズネオン」、けいとう「ピア」、サルビア・ファリナセア「ストラータ」。 プロフュージョンはやや小柄な百日草と思うが(違ったかな?)、病気に強いというので選択した。と言うのは、わが家では8月も下旬になると、百日草の葉に白いカビが生えるのを常としたから。 ローズネオンは、カタログの上だが、「輝く濃桃色」に惹かれた。花穂が小粒で可愛く見えたし、茎が固く、倒れにくいという能書きもいい。 ピアは、日本の暖地の野げいとうから選抜されたとか。鶏のとさかを連想するけいとうは好みでなかったが、槍の穂形の花穂には興味を持って蒔いてみた。 ストラータはいわゆるブルーサルビア。当地の寒さに耐える宿根草なのがいい。 写真を見てお気づきの方もあろうが、左半分の百日草と千日紅はナメクジの食害を受けている。ナメクジはとくに百日草がお好き。その対策に腐心している。しかしかれらは、蟻と同じように、餌までのルートを覚えているらしいことが分かったので、苗箱の位置を動かしてナメクジを煙に巻くことにした。

2007年06月08日

コメント(6)

-

紫陽花の前のガクウツギ

太田川の上流で、国道にかぶさる崖に、点々と咲いていた白い花は、たぶんガクウツギだったのだろう。 ガクウツギのことは今まで知らなかった。しかし近づいてみると、どこかで見た感じ。それもそのはず、ガクウツギは、ウツギの仲間ではなく、ヤマアジサイに近い。だから花と思ったのは「装飾花」で、両性花が別に「角」を生やしている。萼片の数は、3枚が多いようだが、5枚まであるという。 ガクウツギの近縁にはコガクウツギがあるらしい。しかしとても区別が分からないので、仙人が見たのはガクウツギとしておく。

2007年06月07日

コメント(0)

-

ユキノシタの花模様

ユキノシタの花はサンタクロースの髭のようだから、愛好者が多いように見受けられる。ここ吉水園(安芸太田町)の吉水亭、そこの背面に咲くユキノシタは、今年、ことのほか出来がいいようだ。加計は雪の少ない冬だったと聞くが、それが幸いしたのだろうか。 ユキノシタがここまで立体的に咲くと、見事としか言いようがない。 「かえるまつり」の会場でユキノシタを売っていた。もしかしたら吉水園でヒントを得た人がいたのかもしれない。1株買った。50円だったから・・

2007年06月06日

コメント(4)

-

木に咲く黒い花?これはなんだ?(解:イタチハギ)

黒く見える花といえば、クロユリ、コンニャク、一部のクリスマスローズ・・ しかし黒い花の木となると、仙人の狭い知識では思いだせない。だからいったんは、遠目に、枯れた花殻と思った。 写真の花穂は、咲ききっているので円柱状だが、開花の途中では円錐状、下から順に咲いていく。1つ1つの花は細長いつぼ型、そして濃い紫色、下部は萼?で覆われている。つぼの口からは雄しべが覗き、花粉が濃い黄色だから目立つ。 葉っぱと言えば、ニセアカシアのような形をして、羽状複葉。樹形は叢生、はてなんだろう?

2007年06月05日

コメント(2)

-

咲くには咲いたけど>コチョウラン

名称不詳のコチョウランが、おととしくらいから生き延びている。もともとは3ポットがまとまって、商品になっていたのだが、バラバラにしてしまった。写真はそのうちの2鉢。残りは咲かないと思ったとたん、花茎を伸ばし始めた。 それにしても彼女にとっては難行苦行の開花。冬の間、過温の心配はなかったものの、5℃の低温にさらされた。これはコチョウランの低温限界ではないか。さらに日光の射しこみが適当でなく、花茎が「象さんの鼻」スタイルになってしまった。(3月1日のブログ参照)

2007年06月04日

コメント(2)

-

ミソハギ、もう咲くの?

ミソハギは去年、自生しているものを見つけて知ることとなった(こちら)。そのあと、偶然、お店にあったので、買って庭に植えてみた。しかし冬を越したら、忘却のかなた。 だから出だしの認識は、なんだかスイスイ伸びる「新しい」植物がある。チョロギだったっけ?だが、5月も下旬になって花を着けた。どう考えてもシソ科の花ではない。ばかばかしいことに散々考えて、やっとミソハギに落着。物忘れがいいことは、余分なエネルギーを要するものです。 花が早いと思ったけれど、6月から咲き始めて、花期が長いとのこと。

2007年06月03日

コメント(2)

-

ハクチョウゲの小さい花

名前の分からない植物なんて山ほどある。この植物は生け垣に使われているから、名前が分かったようなもの。(建築知識・緑のデザイン図鑑で見つけた)・・でも、いい名前。 樹形が叢生状で、その点はユキヤナギに似ているが、枝が固そうに見える。刈り込みに非常に強いとかで、この木で刈り込みを練習すると、自信がつくという文章を読んで、笑ってしまった。 この木には果実が見つからないという記述が散見される。写真には花柱が鮮明に写っているものを選んだが、そういえば、この写真では雄しべがよく見えない。もう一度観察の必要ありですね。

2007年06月01日

コメント(4)

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

-

- 泣き笑い家庭菜園・・・やっぱり手作…

- とうもろこし🌽栽培の悲劇

- (2023-07-06 12:55:36)

-

-

-

- 花と自然を楽しもう

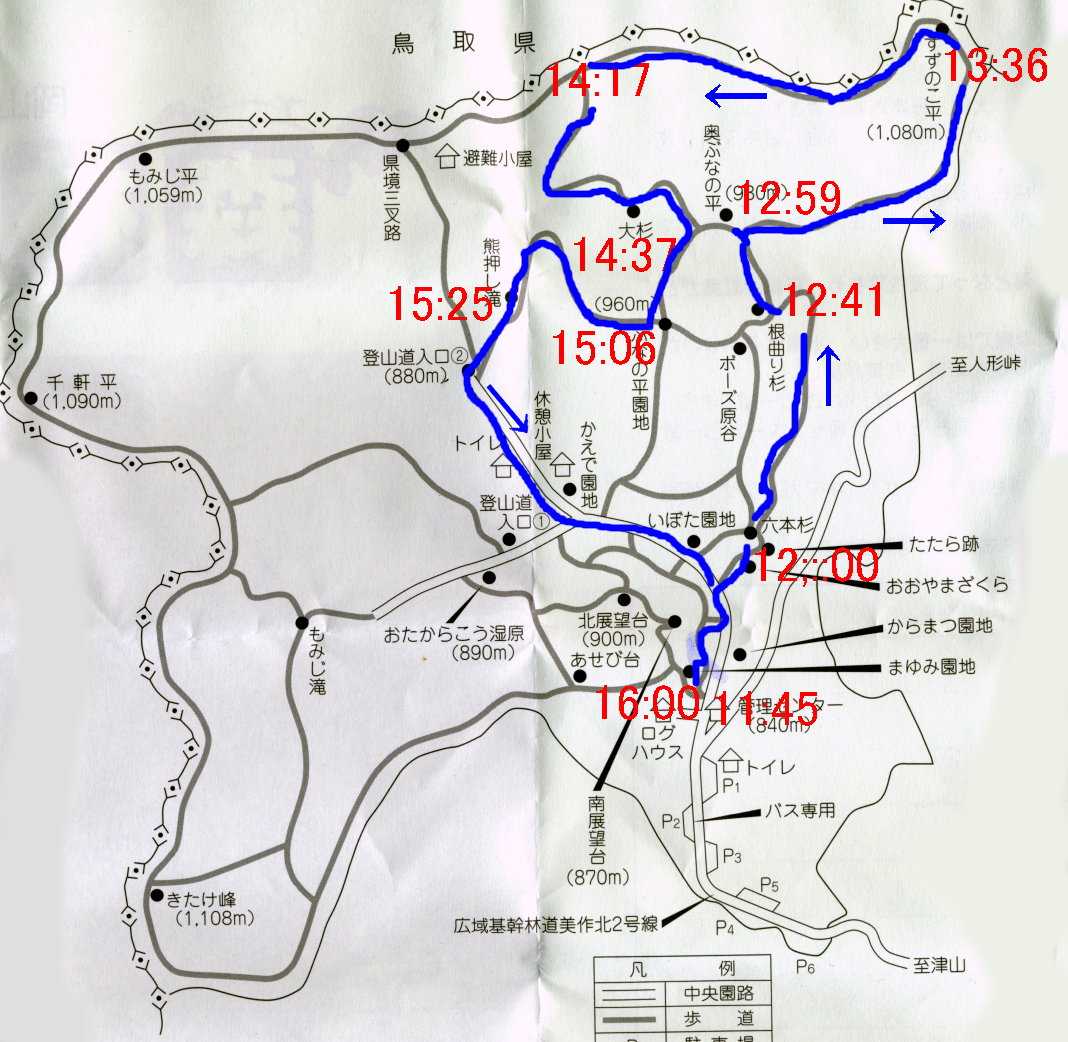

- 岡山県立森林公園(2)六本杉、根曲が…

- (2025-11-17 21:03:38)

-

-

-

- 花や風景の写真をアップしましょ

- 東京の今朝の天気、神代植物公園の秋…

- (2025-11-17 08:08:53)

-