2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2007年10月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

「ウェリントンの勝利」にまつわるエピソード

「今日のクラシック音楽」 「ウェリントンの勝利」にまつわるエピソードこの曲の成立に伴う数々のエピソードがありますが、今日はその中から昨日の記事についての面白い話題を詳しく採り上げてみました。 このエピソードを通じてベートーベンの性格を計り知るものが出てきます。この音楽はスペインでのナポレオン軍をフランスまで押し戻した戦争を描いています。 イギリスのサー・アーサー・ウエズリー将軍がナポレオン軍を打ち負かしたことは、ナポレオンに反感を抱くヨーロッパの人たちを狂喜させました。戦争場所から遠く離れたウイーンでは2人の男がこの勝利を祝福したいと考えていました。 一人はベートーベン。 もう一人がヨハン・ネポームク・メルツェルでした。 彼は現代のプロデューサーのような人でもあり発明家でもありました。 騎兵隊が行進しながら演奏できる機械じかけのラッパを発明したそうです。 また補聴器も発明に成功して、ベートーベンが愛用していたそうです。更には空気の圧力で動く機械じかけの巨大なオーケストラも発明しているそうです。 その頃にはメルツェルはベートーベンにお金を貸していたそうで、それがベートーベンにこの発明器具を用いる音楽の作曲を承諾した理由であるだろうと言われています。 とにかくベートーベンはこの怪物のような機械じかけのオーケストラに音楽をつけるなら、このスペインでの戦勝を祝福する音楽にしようと考えたようですが、このあたりの詳しい事情は不明のようです。実際に「怪物オーケストラ」に音楽を付けたのでしょう。 その後、メルツェルから実際のオーケストラに編曲して欲しい、それを基に演奏会を開こうとベートーベンに持ちかけたようです。 それにもベートーベンは同意して、いわゆる編曲を行いその演奏会は大成功に終わりました。 熱狂的に聴衆から受け入れられたようです。ところが二人は喧嘩を始めてしまいました。 メルツェルは、自分がお金を出したのだから、この曲の楽譜の所有権は自分にあると言い出したのです。 ベートーベンは怒ってしまい、一人で演奏会を開いて収益を独り占めにしました。 メルツェルは楽譜の写しを持って逃走しました。二人はかねがねロンドンへ進出して、この曲の演奏会を開こうとしていましたから、ベートーベンはロンドンの演奏家たちにメルツェルがそちらへ行ったら追い出すようにと手紙を出す始末でした。 ベートーベンは裁判所にこの件を訴えもしました。 結局メルツェルはロンドンへ行かずにウイーンに戻り、利益は折半にすることで和解したそうです。 こうして二人の喧嘩は収束を迎えたようです。この曲の原点は機械じかけの「怪物オーケストラ」に付けた音楽、ということから浅薄な印象を受けるのかも知れません。「ウェリントンの勝利」にはこんなエピソードに包まれていたのでした。以上セジウィック・クラーク氏の英文解説による記事としました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 『今日の一花』 蝶々とコスモス

2007年10月31日

コメント(4)

-

昔大ヒット、今駄作~ウェリントンの勝利

「今日のクラシック音楽」 ベートーベン作曲「ウェリントンの勝利」ベートーヴェンは「楽聖」とまで呼ばれて崇められています。9曲の孤峰のようなたたずまいの交響曲、「チェロの新約聖書」と呼ばれるチェロ・ソナタ、10曲のヴァイオリン・ソナタ、そして偉大な作品群、32曲のピアノ・ソナタ、後世の室内楽作品をかき消すかのような弦楽四重奏曲、1曲しか書かなかった至高のヴァイオリン協奏曲、ピアノと管弦楽の豊穣な響きを醸し出した5曲の協奏曲など数えきれないほどの珠玉の作品群。古典派からロマン派への橋渡しとなった音楽史上でも稀有な役割と作品を残したベートーベン。 力強く、優しさと滋味にあふれ、人々に希望を与えてくれるクラシック音楽の王道、王様のような存在のベートーベン。そんなクラシック音楽の定番作曲家ベートーベンが残した愚作といわれている有名な「ウェリントンの勝利(別名「戦争交響曲」と呼ばれている)」をご存じですか? 1813年6月21日、スペイン・ビトリアにおいてウェリントン公アーサー・ウェルズリー率いるイギリス軍がフランス軍に勝利したことを受けて、ベートーヴェンがウェリントン公を讃える曲として作曲した大規模な編成の、演奏時間が約15分の管弦楽曲です。 当時オーストリアはフランスと10年間も戦争を続けていました。オーストリア国内は疲弊し経済的にも精神的にも打撃をこうむりました。日本の第二次世界大戦での敗戦前夜のような様相だったのでしょう。そこに救世主が現れます。オーストリアの同盟国イギリスが有名なウェリントン将軍が指揮を執ることでスペインで勝利を勝ち取りました。当時メルツエルという現代風の言葉で言えばプロデューサーのような人がいて、彼がこの戦争を音楽に表現してくれないかと、ベートーベンに話を持ち込みました。 疲弊していたオーストリア国民を讃えるかのように、ベートーベンはこの戦いを音楽にしました。 のちにフランス・リストが創始した交響詩のような音楽です。ベートーベンはこの戦争を大規模な編成と擬音効果を交えて華々しく描きました。 オーケストラに加えて左右にイギリス軍、フランス軍役の軍楽隊、大砲、銃、太鼓、進軍ラッパまで軍隊で使用する道具まで駆使して、一大スペクタルを想起させる、現代の映画音楽のような音楽が現れたのです。 まさに演出効果満点のスペクタクル音楽です。 そう、あのチャイコフスキーがナポレオンと戦ったロシア軍勝利を讃えた「大序曲1812年」と似ています。初演は大成功だったようです。 以降この曲は聴衆に多いに受けてベートーベンのヒット曲となりました。 あの第7、第8番の交響曲が前座でメインがこの「ウェリントンの勝利」という演奏会プログラムの図式だったそうです。 興行的にも大当たりとなったそうです。ところが聴衆の方も戦争の勝利から目覚めて地道に国家再建の道を歩み始めると、この音楽に疑問をはさむようになり、いつか演奏会から敬遠されるようになっていきました。 現代の演奏会では、ベートーベンの曲として採り上げられることが非常に少ない曲となってしまいました。その理由は音楽があまりに浅薄で深い味がなく、ただ意表をつく鳴り物入りの音楽という評価に変わったからです。 確かにこの曲はベートーベンが書いた音楽としては、とても物足りなさを感じるもので、聴く人の評価によりますが、お世辞にも名曲とは言い難い「駄作」「愚作」の部類に入るものだと、私は思います。曲は娯楽的でベートーベンの常である風格はなく、肩の凝らない音楽で、戦争といってもミサイルが飛ぶわけでもなく、所謂鉄砲による戦争で、実際にカノン砲やマスケット銃が炸裂していて剣道の練習をやっているような雰囲気で進むのが特色です。 それまでに大規模な戦争を描いた音楽がなかったのか、この作品が大当たりをとったという話がわかるような気がします。初演当時の熱狂的に迎えられた曲も、今は「駄作」扱いの「ウェリントンの勝利」。 さすがに膨大な録音量を誇るベートーベンの音楽の中でも、この曲の録音は数えるほどしかありません。何故こんな曲をベートーベンが書いたのか不思議です。愛聴盤 アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団(マーキュリー・レーベル 434360 1960年録音 海外盤)フィリップスから直輸入盤として日本語解説付きでリリースされたいた盤を聴いていますが、現在ではカタログとして残っているのかな? 海外盤を紹介しておきます。 このディスクはチャイコフスキーの「大序曲1812年」が話題となったもので、私もそれを目当てに買ったところ、この曲がカップリングされていたという偶然の賜物でした。

2007年10月30日

コメント(4)

-

3と6に縁が深いビゼー

「今日のクラシック音楽」 数奇な縁のビゼー人には不思議と数字と縁の深いことがあります。 知人でパチンコ屋の101番台に座ると当たる率が多いという人がいて、どこの店でも101番が空いているとそこで打つ人でした。 本人の自主申告で誰も確認をしていませんが、50%の確率で大当たりするそうです。また病気になって入院したの日付を忌み嫌う人もいました。 俗に言う「縁起かつぎ」でしょうか。クラシック音楽でもこういう数字と縁の深い作曲家がいます。 フランスの作曲家、ジョルジョ・ビゼー(1838-1875)がその人です。 この人は何故か3と6に縁の深い人生を送っています。 1. 37歳で生涯を閉じています。2. オペラ作品が26曲3. 最後に書いた「カルメン」が世界的にヒット。 その初演が3月3日4. 初演後3か月で33回の上演5. 一シーズンで37回の上演回数6. その33回目の上演日が6月3日7. その6月3日にビゼーが亡くなっています。8. しかもその当日の「カルメン」の舞台、第3幕の「トランプ占い」で歌手が引いたのが「凶」なるカード。9. 命日が何と妻との6回目の結婚記念日10.「椿姫」「蝶々夫人」「カルメン」を後世の人は「3大オペラ」と呼んでいる。こんな風にビゼーは3と6に縁の深い人でした。

2007年10月29日

コメント(4)

-

乙女の祈り~バダジェフスカの復活

「今日のクラシック音楽」 「乙女の祈り」はかなえられたか?「たまゆら」レーベルから何ともユニークなCDがリリースされました。 10月24日発売の「バダジェフスカ作品集」。 ピアノ作品集で、ピアノがこのCDがデビューとなるロシアのピアニスト、ユリア・チャプリーナという1987年生まれのまだ20歳の新進女性ピアニスト。テクラ・バダジェフスカ(1834-1861)は言わずと知れたピアノ曲「乙女の祈り」ただ一曲で音楽史に名前を残している作曲家。 わずか27歳でこの世を去った人。 ピアノを練習する人には必ず通る「乙女の祈り」。 クラシック音楽を聴きたいときっかけにもなるピアノ曲。これまでは「乙女の祈り」だけが残された楽譜と思っていたのですが、今回は彼女の作品として17曲が録音されています。最近はどのレーベルも古い放送音源を掘り起こしてそれをリリースする。 あるいはオーケストラの自主レーベルの立ち上げ。 オペラはライブ録音。 とにかくコストをかけないで売らなければならないお家の台所事情が丸見えの録音界。今度はどこも見向きしなかったバダジェフスカのピアノ作品に目をつけて録音。聴いてみたい演奏・録音です。このCDはルーゼルさんのページでも紹介されています。

2007年10月28日

コメント(6)

-

盗作だった「カルメン」のハバネラ

「今日のクラシック音楽」 「カルメン」~ハバネラは盗作だったジョルジュ・ビゼー(1838-1875)の書いたオペラ「カルメン」は現代でも定番オペラとして世界中のオペラ・ハウスで上演される人気オペラで、事実このオペラのどの部分をとっても魅力ある旋律にあふれた名作です。なかでも有名なアリアが「ハバネラ」。 第1幕で煙草工場の女工カルメンが「恋は野の鳥、気ままなのよ・・・」と歌うこのオペラの代名詞のようなアリア。ところがこの「ハバネラ」は、実在の他人の曲の盗作だったことはご存じでしょうか?「カルメン」初演で主役を歌うガリ・マリエが、ビゼーが書いたオリジナル曲の合唱入りの曲を「歌えない」とごねたことから、この盗作問題が始まりました。歌手が自分の曲を歌えないことに困ったビゼーは、スペインの作曲家セバスチャン・イラディエルが書いた「スペインの歌」に含まれていた「ハバナの歌」に眼をつけたのでした。それをアレンジした形でマリエに歌わせたのですが、彼女は相変わらず気のりしない。 結局ほとんど原形をとどめたままで使ってしまったとか。さあ、盗作された方は黙っていません。 イラディエルが告訴して裁判沙汰になりました。告訴はこのナンバーが摸作もしくは盗用であると示すべきだと訴えたのです。結論は「カルメン」フランス版に「スペインの歌」の摸作であるという断り書きを入れることで決着がついたようです。この有名なアリアを聴くたびに盗作・摸作のことを思い出されます。愛聴盤 全曲盤マリア・カラス、 ニコライ・ゲッダ、プレートル指揮 パリ国立菅・合唱団(EMI原盤 東芝EMI TOCE13591 1964年録音)ドラマティックなカラスの歌唱が魅力の名盤。 おそらく永遠の名盤となるかも知れない空前絶後のカルメンだと思います。

2007年10月27日

コメント(16)

-

いつ終わるのポルカ「常動曲」?

「今日のクラシック音楽」 永遠に続くポルカ「常動曲」(無窮動)クラシック音楽には長大な曲が多いのが特徴です。 オペラが最もいい例でしょう。 1時間以上は優にかかります。 オペラでも短いのはCD1枚に収まる曲(マスカーニの「カヴァレリア・ルスティカーナ」やレオンカヴァルロの「道化師」など)もありますが、大概はCD2枚組という長さが普通です。 中には15時間もかかるワーグナーの「ニーベルングの指輪」のような4夜かけて上演される演目もあります。交響曲でもベートーベンの第9番やマーラー、ブルックナーのような1時間を優に超える交響曲もあります。 ブルックナーの交響曲では「長い」ことから敬遠する人もあり、「聴かず嫌い」の理由が長さもあるようです。またエリック・サテイが書いたピアノ曲「ヴェクサシオン」のように一つの節をゆっくりと840回も繰り返して、全曲演奏に15~6時間かかるのもあるそうです。 こんな曲ではピアニストも命がけの演奏になるでしょう。 勿論ディスクへの録音もまだありません。そうした長大な音楽の中に永遠に終わらない曲もあります。 演奏家は死ぬまで続けなければならないという過酷な曲です。J.シュトラウスIIが書いたポルカ「常動曲」(無窮動とも訳されています)がその音楽です。ポルカは4分の2拍子で、ワルツの3拍子とは異なる曲で軽い感じの、ウインナ・ワルツと同様親しみのある音楽で、有名なのは「アンネン・ポルカ」やポルカ「狩」などがあります。この「常動曲」は楽譜の最後に「ダ・カーポ」という音楽符号で指定されているのが終わらない理由です。 これは「初めに戻る」という指定符号ですから、最後まで演奏してきてもまた最初に戻り、やり直し演奏を強いられるからです。ですから楽譜通りに演奏するならば指揮者もオーケストラも「死」を覚悟して永遠に演奏しなければならないという理屈になります。これが一番長い曲であろうと思います。 しかし実際には指揮者が頃合いを見てオーケストラに合図するか、予め決めておいてエンディングを指示するようです。何ともおもしろい曲をJ.シュトラウスは書いたものです。愛聴盤 (1)2002年ニューイヤー・コンサート小澤征爾指揮 ウイーンフィルハーモニ管弦楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD1055 2002年1月1日録音)2枚組の当夜のプログラムを完全収録したCDです。 1枚のハイライト盤ではカップリングされていません。 100万部を売って大ベストセラーとなった歴史的CDです。(2)ウイリー・ボスコフスキー指揮 ウイーフィルハーモニー(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCBG1088 1963-1979年収録)これもニューイヤー・コンサートの記録で当時ウイーンフィルのコンサート・マスターであったボスコフスキーがヴァイオリンの弾き語りで指揮したものです。 これはCDではなくてDVDとして映像で残された記録です。

2007年10月26日

コメント(2)

-

ビゼー 交響曲第1番/猫じゃらし

『今日のクラシック音楽」 ビゼー作曲 交響曲第1番ハ長調1838年10月25日はフランスの作曲家ジョルジョ・ビゼー(1838-1875)が生まれています。 ビゼーと言えば歌劇「カルメン」があまりにも有名で今でも世界のオペラ劇場で上演されている彼の代名詞のようなオペラですが、今日は彼が17歳のころに書かれたと言われている「交響曲第1番ハ長調」を取り上げました。17歳の頃に習作して書かれたこの曲はおそらく1855年ごろに書かれたと推測されており、完成後も忘れられたままであったのが、1935年にパリ音楽院の図書館で発見されて、その年にオーストリアの大指揮者ワインガルトナーによって80年の眠りからさめて初演され、その翌年に故国フランスでシャルル・ミュンシュによってフランス初演が行なわれています。若々しい、竹を割ったような率直な美しさで、全編を覆う南フランス風のラテン的な情緒いっぱいの曲で、ドイツやオーストリアの作風とは格別に違った明るい作風に溢れた名品です。冒頭からいきなり爽やかな風が吹き渡るような魅力にあふれた旋律が一気に南フランスへ運んでくれるような風情があります。 ベートーベンの第4番や第7番のように長い序奏のあと第1主題が表れてくるのと好対照です。ブルックナー,マーラー,ショスタコーヴィチといった長い交響曲がもてはやされている現代ですが,そういった曲とは正反対のキャラクターを持っており,ロマン派の交響曲群の中で独自の地位を占めています。 演奏時間は約30分ほどの曲です。こんな旋律の美しい曲が80年もの間埋もれていて、初演後に世界中で愛されているのも不思議なことです。第1番というからにはその他にもビゼーが書いているのかと思ったのですが、それはないようですね。 じゃあ、どうして第1番なのかこれも不思議なことです。長い間聴いていなかった曲です。 今日がビゼーの誕生日。 それにちなんで聴いてみようと思っています。愛聴盤 小澤征爾指揮 フランス国立管弦楽団(EMIレーベル 560892 1982年フランス録音)1982年の若き小澤が熱狂的にパリに迎えられ、フランス国立管と息の合った演奏で彼の情熱がみなぎる素晴らしい演奏です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 猫じゃらし

2007年10月25日

コメント(6)

-

レハール オペレッタ「メリー・ウイドウ」

『今日のクラシック音楽』 レハール作曲 オペレッタ「メリー・ウィドウ」今日はウイーンのオペレッタに関係する日のようです。 オペレッタの巨匠フランツ・レハール(1870-1948)の命日でもあり、J.シュトラウスIIの書いたオペレッタ「ジプシー男爵」の初演日でもあるからです。 「作曲家の恋」はしばらく休んでいますが、久しぶりのオペラの話題です。それで今日はフランツ・レハールを採り上げてみました。フランツ・レハールは、ハンガリー・ブタペストの近くで1870年に生まれていますが、父の転勤でプラハに移り住んだことがどうも彼の音楽人生への運命を決定づけたようです。彼はプラハの音楽院で学ぶことになり、そこであの大作曲家アントニン・ドヴォルザークに師事する幸運を得たのです。一説にはドヴォルザークがレハールに作曲を勧めたそうです。レハールは有名なワルツ「金と銀」で世に認められて、やがてウイーンの劇場の楽長に赴任します。そしてオペレッタ「ウイーンの女たち」で成功を収めたのち、書かれたのがこの「メリー・ウィドウ」(陽気な未亡人)です。このオペレッタは彼の名を世界的に有名にしたのみならず、スッペやヨハン・シュトラスのオペレッタがウイーンでの「黄金時代」であれば、そのあとのレハールは「白銀時代」と呼ばれており、いかに彼のオペレッタがウイーンでもてやはされていたかを物語っています。物語は、作曲当時(1905年頃)のパリの社交界を舞台にした3幕のオペラで、架空の国の設定の富豪と結婚したが若くして未亡人となった美貌のハンナが、昔の恋人の伯爵と再会して、初めはお互いに素直にならずに意地の張り合いをしているが、やがて愛し合うようになり最後には結ばれるというストーリーです。「メリー・ウィドウ」はどの部分を切っても、「ウイーン」、「ウイーン」と音がするようなウイーン情緒あふれる楽しい旋律、ウインナワルツのような曲がふんだんに使われているコミックオペラです。終始レハールの流麗な美しい旋律に彩られており、「メリーウイドウワルツ」やハンナのアリア「ヴィリアの歌」など、単独でコンサートを飾る美しく、楽しい音楽にあふれています。オペレッタと言えば必ず名前が挙がる名曲中の名曲オペレッタで年の瀬を過ごすのも楽しいことです。レハールの妻はユダヤ人でナチスから目をつけられるべき人だったのですが、彼らはそれを免れています。 その理由はヒトラーが大そうこの「メリー・ウイドウ」を好んでいたようで、収容所送りがそのために免れたと言われています。レハールの命日にちなんで今日はこの「メリー・ウイドウ」を聴いてみようと思っています。愛聴盤 ジョン・エリオット・ガーディナー指揮 ウイーンフィルハーモニー、チェリル・ステューダー(ソプラノ) バーバラ・ボニー(ソプラノ) ボイエ・スコウス(バリトン)(グラモフォン POCG-1840 1994年1月ウイーン録音)↓レハールウイーンフィルの極上のアンサンブルが楽しめて、名盤の誉れ高いシュワルツコップの古典的魅惑の上品な甘さの歌唱と一味違う、ステューダー、ボニーの現代感覚での美しい歌唱が楽しめて、CD1枚に3幕全曲が収まっているのも魅力の1枚です。優秀録音で臨場感溢れる音を楽しめます。

2007年10月24日

コメント(2)

-

スクリャービン ピアノ協奏曲/オキザリス

『今日のクラシック音楽』 スクリャービン作曲 ピアノ協奏曲 嬰ハ短調アレクサンデル・ニコライエヴィッチ・スクリャービン (1872-1915)は、ラフマニノフ(1873-1943)と1歳違いで生まれた作曲家で二人は同時代を生きた音楽家と言えます。二人は同じ音楽学校で学び、ライヴァルだったそうです。二人の作曲した音楽を聴いてみると、おもしろい違いがあります。 ラフマニノフはその芸風が生涯を通じてほぼ変わらなかったのに対して、スクリャービンは若いときには「ラフマニノフ風」の音楽を書いていましたが、のちに前衛的な作曲手法に変わっていきました。 シェーベルク風の無調性のような音楽を書き、「神秘和音」などと呼ばれる手法を用いて書いています。スクリャービンはピアノの名手で技巧的にも素晴らしい演奏をする人だったので、作品にも圧倒的にピアノ曲が多く、ピアノ・ソナタ、練習曲、前奏曲などピアノ音楽好きにには見逃せない作品を数多く書き残しています。この曲は彼が25歳の時(1897年)に書いている曲で、2番のソナタと同じような時期に書かれています(ちなみにピアノソナタはこの協奏曲のあとに聴いています)から、まだ「神秘和音」の世界に入る前の作品です。そのスクリャービンの曲を最初に聴きましたのは交響曲「法悦の詩」でした。 所謂「神秘和音」なる産物の音楽です。 ですから私のスクリャービン像は「神秘和音」「前衛音楽」というイメージが最初にインプットされてしまいました。ところが若き日のスクリャービンが書き遺した、ただ1曲のピアノ協奏曲を聴いたときは、それまでに聴いてきた音楽との落差に驚きました。この「ピアノ協奏曲」はとてもロマンティックな作品で、しかも甘い、甘いセンチメンタルな旋律と情緒が全編に流れて曲を支配しています。 初めてこの曲を聴いたときは「え、ほんとにスクリャービンなの?」と思ったほど、「ラフマニノフ風」のやるせない、甘美な音楽に満ちた曲です。でもその甘さゆえに嫌う人もいますが、たまにこういう20世紀のロマンティックなピアノ協奏曲に耳を傾けるのはいいだろうと思います。ラフマニノフ ファンなら、まづお気に入りにする曲に間違いないでしょう。1897年の今日(10月23日)、このピアノ協奏曲がロシア・オデッサで初演されています。 今日はこの曲でどっぷりとロマンティックなピアノの世界にひたってみたいと思っています。愛聴盤 (1) K.シチェルバコフ(P) イゴール・ゴロフスチン指揮 モスクワ交響楽団(Naxosレーベル 8.550818 1996年6月モスクワ録音)(2) アシュケナージ(P) ロリン・マゼール指揮 ロンドン交響楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD3876 1971年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ともの『今日の一花』 オキザリス

2007年10月23日

コメント(4)

-

パブロ・カザルス/イヌホウズキ

『今日のクラシック音楽』 平和の求道音楽家 パブロ・カザルス スペイン・カタロニア地方に生まれた今世紀最高のチェリストと呼ばれている、パブロ・カザルス(1876-1973)が1889年のある日のこと、スペイン・バルセロナの町を歩いていました。 その時に通りにる古本屋に立ち寄りました。 その本屋の片隅に埃をかぶったままになっていた楽譜を見つけました。これがあの有名なパブロ・カザルスと大バッハ作曲の「無伴奏チェロ組曲」との偶然の出会いであり、それ以後、後世の音楽愛好家が「チェロの旧約聖書」とまで呼ばれるようになった大バッハの、偉大なチェロ音楽を聴けるようになった出来事でした。カザルスはこの古い楽譜をもとに、「チェロ組曲」を12年間もの間日夜研鑽を重ねて世に公開していったのでした。 そして今では私たちはこの偉大な「チェロ組曲」を膨大な数のディスクから聴くことができます。あの日、あの時、カザルスがあの古本屋に立ち寄ることがなければ、おそらく永遠にこの「無伴奏チェロ組曲」は埃をかぶったまま本屋の片隅で眠ったまま人々から忘れられた存在となった運命をたどっていたかも知れません。パブロ・カザルスはチェロ奏者にとどまらず指揮者・作曲家として活躍した再現芸術家でしたが、今尚人々の心に中に生き続けている彼は、一再現芸術家にとどまらず、死が訪れるまで「世界平和」を願い、そのために演奏を続けていた「平和の求道音楽家」でした。彼は演奏活動を通じて世界平和を訴え続けた音楽家の一人でした。1961年11月13日、ケネディ大統領に招かれたカザルスは、ケネディ大統領のヒューマニズムの指導者としての姿に心を打たれて披露したホワイトハウス・コンサートはあまりにも有名な演奏会で、メンデルスゾーンのピアノ三重奏曲第1番やカタロニア地方の「鳥の歌」などを演奏して、その記録がCDに復刻されています。↓ホワイトハウス・コンサートその61年のホワイト・コンサートにもまして、有名な「国連デー・記念コンサート」があります。 パブロ・カザルスの世界平和への願いが切々と胸を打つコンサートの様子が、日本人チェリスト井上頼豊氏の『回想のカザルス』(新日本新書)に詳細に記されています。 その記念コンサートの部分をその著書から引用させていただきます。95歳直前の1971年10月24日が、カザルス最後の国際舞台になった「国連デー」記念コンサートである。いまだに語り草になっているこの公演は、豪華な出演者への期待もあり、国連総会参加の各国代表とその家族たちで、大会議場は超満員だった。この日のためにカザルスが作曲したオーケストラと合唱のための《国際連合への賛歌》が初演され、ウ・タント事務総長がカザルスに国連平和メダルを贈った。つづいてスターンとシュナイダーによるバッハ《二つのヴァイオリンのための協奏曲》や、ホルショフスキー、ゼルキン、イストミン協演のバッハ《三台のピアノのための協奏曲》などのあと、もう一度《国連賛歌》が演奏されて、プログラムは終った。指揮台をおりたカザルスは、しずかに客席に話しかけた。 「私はもう十四年もチェロの公開演奏をしていませんが、今日は弾きたくなりました」 運ばれてきた愛用のチェロを手にとって、彼はいう。「これから短いカタルーニャの民謡《鳥の歌》を弾きます。私の故郷のカタルーニャでは、鳥たちは平和(ピース)、平和(ピース)、平和(ピース)!と鳴きながら飛んでいるのです」彼は右手を高く上げて、鳥が飛ぶように動かしながら、ピース、ピース!とくり返した。 「この曲はバッハやべートーヴェンや、すべての偉大な音楽家が愛したであろう音楽です。この曲は、私の故郷カタルーニヤの魂なのです」 静まり返った会場に流れた《鳥の歌》。その感動をことばで表現するのはむずかしい。強いていえば、巨匠の人生と思想がこの短い曲に凝縮されて、聴くものの心をゆさぶった、ということだろうか。全聴衆と演奏者が、そして世界に放映された録画に接した人たちが、同じように涙を流したのだった。……(後略) カザルスの《鳥の歌》はもともと、キリストの誕生を鳥たちが祝ってうたうという、カタロニア地方のクリスマスキャロルで、いろんな鳥の名前が読み込まれていて、鷲、雀、ナイチンゲール、みそさざい、つぐみ、紅雀などが出てくるようです。以下、多少冗談っぽくなりますが、鷲までがピース、ピースと鳴いてくれるならば、要は何でもいい。「今から演奏するこの鳥は、ピース、ピースと鳴きながら飛び立って行きます」の気持ちを込めて演奏してくだされば、わたしたちは充分嬉しい。一羽の鳥が、何万羽にもなって飛び交ってくれることを祈っています。この日もカザルスは平和を願い、祈ってタクトを振り、演説をして、チェロを演奏する老チェリストのひたむきな「人類愛」を願う姿が想像されます。カザルスのこの国連スピーチから37年が経ちました。国連の存在を無視してイラクに進駐していった西欧諸国があります。21世紀は何よりも、平和を目指そうと始まったというのに。パブロ・カザルスはこんな言葉も残しています。私はまず第一に人間であって、芸術家であることは第二だ。私の人間としての責務は同胞の安寧にある。これからも 私は音楽という神が私に与え給うた手段によってこの責務を精一杯 果たしてゆきたい。なぜなら音楽というものは言語や政治や国境を超越したものであるから…私の世界平和への貢献などささやかなものであるかもしれないだがその神聖な思想のために私のできる限りを捧げるつもりだ人生における最優先事項は成し遂げたい目標を持って事にあたることだ。そのパブロ・カザルスは、1973年の今日(10月22日)プエルト・リコで96歳の生涯を閉じています。愛聴盤 バッハ作曲 「無伴奏チェロ組曲」 チェローパブロ・カザルス (EMIレーベル 562172 1938-1939年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 イヌホウズキ

2007年10月22日

コメント(6)

-

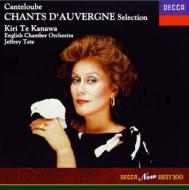

オーヴェルニュの歌

『今日のクラシック音楽』 カントループ作曲 「オーヴェルニュの歌」フランスの作曲家マリ=ジョゼフ・カントループ(1879-1957)については、今日の話題曲「オーヴェルニュ」の歌だけが知識として残っていて、他にどんな作品を残しているのは知りません。今日はそのカントループの誕生日なので「オーヴェルニュの歌」を採り上げてみました。オーヴェルニュとはフランス中央部でも南に位置するところで丘陵と高原地帯です。 かなり保守的な面が残っているところで、伝統的な慣例や習慣がいまだに残っているそうです。 とくに山岳地帯では風俗・習慣の伝統が今なお色濃く残されているそうです。また風光明媚なところで丘陵や谷の織り成す自然の美しさは、手垢がつかずに無垢のまま残されているそうです。カントループは、そうしたオーヴェルニュ地方に残る古謡・民謡を蒐集して、師匠であったフランスの大先輩作曲家のダンディ(1851-1931)の音楽のように鮮やかな色彩を添えたオーケストラ伴奏で、これらのローカル色豊かな歌を現代に甦らせています。作品は第1集から第5集まで全29曲まで書かれています。 オーヴェルニュの自然、丘陵の出来事、そこに住む人たちの営みを古謡や民謡の旋律から採って、芸術性豊かに描いています。 音楽はどれも「たおやかで」で激しさがあまり感じられない、素朴なオーヴェルニュの人たちの生活が偲ばれます。 昼食後などに聴いていますと、いつの間にやら「歌」につられて夢心地に誘われて午睡のひと時となることも、一度や二度ではないほどにおだやかな歌に癒されてしまいます。 未聴の人には是非一聴を薦めたい曲の一つです。愛聴盤 キリ・テ・カナワ(S) ジェフリー・テイト指揮 イギリス室内管弦楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック 1982-84年録音)このCDは選集として第1巻~第5巻までの抜粋されて曲が収録されています。 私が聴いています盤は全29曲の全曲盤で、版権がまだポリドールにある時代のディスクです。 全曲盤は輸入盤としてカタログに残っていますが、対訳のない盤ですので、初めてお聴きになられる方には不便かと思います。 それよりも対訳のついた選集のほうがいいかも知れません。キリ・テ・カナワの声は声量豊かにたっぷりとした歌いぶりで、しかも温かくて純粋極まりない声で聴かせてくれます。 明るい太陽を思わせる表情づけや、色彩豊かな情緒、素朴で温かみのある表情など実に美しい声で、各曲のニュアンスをたっぷりと聴かせてくれます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 アケボノソウ

2007年10月21日

コメント(6)

-

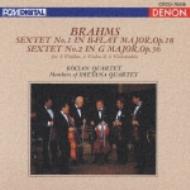

ブラームス 弦楽六重奏曲第1番

「今日のクラシック音楽」 ブラームス作曲 弦楽六重奏曲第1番1860年の10月20日はブラームスが作曲した「弦楽六重奏曲第一番」が初演された日です。弦楽だけの室内楽では、ヴァイオリン2、ヴィオラ、チェロ各1という編成の四重奏が一番バランスが良いのでしょう、多くの作曲家がこの編成で「弦楽四重奏曲」を書いています。 ブラームスはこれに更にヴィオラとチェロを加えて六重奏曲を2曲書いています。中音、低音を2つ増やすことは音のバランスの点で扱いにくいところがあったのでしょうか、ベートーベンでさえ手をつけなかったこの編成に意欲を燃やして書いた、これら2曲はいずれも美しい室内楽曲として遺されています。ブラームスは室内楽では、「ピアノ五重奏曲」「ヴァイオリンソナタ」「チェロソナタ」「ピアノ三重奏曲」「ピアノ四重奏曲」「クラリネット五重奏曲」「クラリネットソナタ」など渋い音色ですが、美しい曲を遺しています。この「弦楽六重奏曲第1番」もブラームスらしい、深い、渋みのある音色ながら美しさに溢れ、分厚い低音の響きを見事に活かした全編に哀愁のただよう室内楽作品です。昔フランスの大女優ジャンヌ・モローが主演した映画「恋人たち」で、その第2楽章が使われて、この曲がいっそう有名になりました。 映画音楽として使われたように、じつに哀愁きわまりない、甘美でまるでとろけるような美しい旋律に彩られたロマンティックそのものと言える名曲です。この第2楽章だけでも立派な一つの名曲となっています。この曲の詳しい解説はよんきゅ部屋で書かれています。 どうぞそちらをご覧になってください。愛聴盤 コチアン弦楽四重奏団+スメタナ弦楽四重奏団メンバー(DENON CREST1000 COCO70438 1987年録音)

2007年10月20日

コメント(2)

-

デボラ・カー逝く

1950年代~60年代にハリウッドで数多くの映画に出演して、美貌を誇ったイギリス生まれのデボラー・カー(1921-2007)が亡くなった。 死因・死亡日時はまだ不明で外電が昨日(18日)明らかにしています。 享年86歳。 高貴で、エレガントで知的演技が魅力の大女優。 オスカーの主演女優賞に6度ノミネートされて1度も賞を授与されることがなかった無冠の大女優。 この功績にアカデミー名誉賞を授けられています。今でもロマンス映画の古典とされているケーリー・グラントとの共演作「めぐり逢い(1957)は現代でも涙をさそう時代を超えた素晴らしい映画を残しています。ジェームズ・ジョーンズの名作小説を映画化した「地上より永遠に」(1953)では、不倫に溺れる人妻役を見事に演じ、相手役のバート・ランカスターとの浜辺での抱擁シーンは、古典的名場面として現代でもこれを超えるラブシーンはないと言い切れる、知的演技を脱皮した彼女の素晴らしい一面を示しています。そしてユル・ブリンナーと共演した大ヒット作「王様と私」(1956)。 このときの彼女には高貴さとエレガント、女性の美しさが輝いているアンナ役でした。最近も「めぐり逢い」「地上より永遠に」をDVDで観たばかりでした。ご冥福をお祈り致します。合掌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・突然ですがこのページに「美帆コーナー」が不定期で掲載されます。 私が書く記事ではありません。 私の大切な女性の友人で、本人からの希望もあって承諾しました。 どんな記事が書かれるのかわかりませんが、楽しみにしています。

2007年10月19日

コメント(4)

-

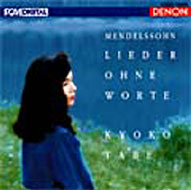

近親愛だったメンデルスゾーン?

「今日のクラシック音楽」 近親愛だったのか、メンデルスゾーン実に流麗で柔和な美しい旋律を生みだし、ワーグナーをして「音の風景画家」と言わしめるほどに風景を描写した音楽には、独特の美しさを湛えた音楽を書き残しており、バッハの「マタイ受難曲」を掘り起こした功績と指揮者としても、新しい作曲家を世に紹介したフェリックス・メンデルスゾーン(1809-1847)はどんな恋をしたのでしょうか?今回の作曲家の恋を調べてみるとメンデルスゾーンは女性との浮いた話や恋愛沙汰が現われてきません。 彼の人生は家系からの影響が深く影を落としているようです。ユダヤ人の家庭に生まれたメンデルスゾーンは祖父に哲学者、父親はメンデルスゾーン銀行の創業者を持つ御曹司として育った人でした。 モーツアルトやシューベルトのように終世貧しく借財に追われながら、五線譜にせっせと音楽を書きつづった作曲家もいれば、メンデルスゾーンのように終世お金の心配をしない作曲家もいました。 彼は若い頃からイタリアや英国に旅行をして、その土地で観たものを音楽作品として書いています。しかし財産はあっても「ユダヤ人」として血には勝てない苦労もしています。 子供の頃から周りの人々に受け入れらずに育ち、露骨な差別や迫害もあったようです。 本人は音楽に、文学に、絵画にと人並み外れた学識と知識を有する才能ある人であったのに。 ユダヤ教からキリスト教プロテスタントに改宗したことも影響しているようです。それがやがて姉ファニー・メンデルスゾーンと二人だけの世界を築いていったようです。 姉ファニーも彼と同じように作曲能力のあった女性で、お互いに書いた音楽作品を批評し合う仲となっていきました。この二人だけの世界が姉ファニーに歪んだ愛を生じさせたようです。 メンデルスゾーン自身がどの程度姉を女性として愛したのかは定かではありませんが、少なくともファニーは姉・妹の家族愛を超えた感情をメンデルスゾーンに抱いていたようです。姉ファニーが嫁ぐ時にメンデルスゾーン宛てに書いた手紙が残っており、それには「私は泣いています。 私の一生の毎朝、毎瞬、心の底からあなたを愛しています。 そうして、それは私の夫となるヘンゼルに対して悪いとは思ってません」と書かれているそうです。メンデルスゾーンはフランクフルトで最も美貌と言われた女性セシル・ジャンルノーと結婚しましたが、姉ファニーは嫉妬と取られても仕方のない手紙を書いています。 これは妻セシル宛ての手紙ですが「・・・・・誰かが来て、あなたが美しい。 目がきれいだと聞かされると私は不機嫌になってしまいます」と書かれているそうです。 明かな嫉妬心です。それでも結局ファニーはこの結婚をやっと祝福したそうです。これを「近親愛」と呼ぶのかはわかりません。 真実はどうであったのか二人でないとわかりません。 しかし、差別や迫害から外の世界から逃げるように二人だけの世界を築いたファニーとメンデルスゾーン。 お互いに結婚まで長い期間を置いていたことによって、二人の仲を男女愛と断定する伝記学者もいるようです。1847年姉ファニーは47歳で亡くなりますが、同じ年にメンデルスゾーンもまるで後を追うように亡くなっています。 不思議な糸で結ばれた姉弟でした。「無言歌」5曲の交響曲や劇音楽「真夏の夜の夢」、序曲「フィンガルの洞窟」などの管弦楽曲やヴァイリン協奏曲、ピアノ協奏曲、ピアノ三重奏曲などと共に、今も親しまれているピアノ作品として「無言歌」があります。 歌曲とピアノ曲という融合で、詩情溢れる叙情的な美しい旋律は「音の風景画家」の素晴らしさを如実に表しているピアノ曲集です。出来あがった作品を批評し合う姉・弟が生みだした傑作です。愛聴盤 田部京子(ピアノ)(DENON CREST1000 COCO70450 1993年録音)

2007年10月18日

コメント(6)

-

ジョルジュ・サンドとの終焉~小犬のワルツ

「今日のクラシック音楽」 ジョルジュ・サンドとの離別~子犬のワルツリストから紹介されたショパンへ傾いていくように愛を告白したサンド。 彼女の奔放な性格・生活を知りながら、ショパンもサンドに傾いていきます。1837年でした。二人は魅かれるように急速に接近していきました。当時サンドは交際をしていた愛人がいたので、パリでの噂から逃げるためにマジョルカ島へと自分の二人の子供を連れて逃避します。 ショパンもそれに従いていきました。 それから10年近い二人の生活が始まります。1838年10月のことでした。ここでショパンは「24の前奏曲」「ポロネーズ」「マズルカ」「スケルツオ」など作曲に専念しています。 しかし、マジョルカ島へ渡った時期はとても湿気の多い、雨がよく降る気候の時期で、病弱のショパンは次第に体を蝕まれていきます。この頃、ショパンはまだマリアとの恋が忘れらなく思い出にひたっていたようです。 サンドは友人にこのことについて、1通の手紙を書いています。 「ショパンを得るのは誰か」という趣旨の手紙です。サンドは友人に訴えます。 ショパンの心にはまだマリアがいる、彼は私を獲るのか、マリアを選ぶのかと問うています。 マリアから「さよなら」の手紙を受け取った大きな理由の一つはショパンの病気であり、彼女の忠告にも関わらず無理をしたために喀血したショパンに絶望的になって、別れを選択したマリアとの「愛の断絶」は、「愛の復活」を望むべくもなかったのに。サンドの奔放な性格は、マリアとは好対照でした。 ショパンにはまだマリアへの思慕があったのでしょう。 それを風化させるサンドの愛はショパンには異質のものだったのでしょう。それでもサンドはかいがいしくショパンを看護する生活を送っているのですが、自分の子供が成長していくことが、二人に大きな亀裂を生じさせていきます。やがてサンドの長男が自分がこの家の家長であり、ショパンは居候的存在と見下すような態度が顕著となり、ショパンはサンドの家庭内問題に巻き込まれていきます。 サンドの娘の結婚話が二人の間に亀裂を生じさせる原因になったと言われています。 しかし、この間もサンドは年下の男性との情事に溺れており、二人の別離は時間の問題だったのでしょう。もともと一人の男性に満足しないサンドの心はやがてショパンから離れていき、1847年7月にとうとう別れの手紙を書いています。 そうしてサンドとの恋も終焉を迎えたのです。その後ショパンは演奏旅行で英国に渡りますが、肺結核の病状は進んでいきます。 当時の医学では結核は伝染病として扱われていたために、病人が伏せたベッド・家具類は焼却されるという現代医学では考えられない扱いだったそうで、ショパンもますます劣悪な環境に生きていったことが、病気の進行を促したようです。サンドとの別離がショパンの心に重い影を落としたのも病気を進行させたのでしょう。 英国からパリに帰ったあとは病床について、1849年の今日(10月17日)39歳の生涯を閉じています。 葬儀にはジョルジョ・サンドの姿もなく、彼女からの花束もなかったそうです。ショパンの音楽は今でもピアニストや世界中の人々から愛され、「ノクターン」「エチュード」集は慰めを、「ポロネーズ」「マズルカ」「バラード」集などは勇気と情熱をもたらす音楽として聴き継がれています。今日がショパンの命日。 私も命日にちなんでショパン音楽を堪能したいと思っています。「小犬のワルツ」サンドが飼っていた小犬が、自分の尻尾を追いかけてくるくる回る様を描いた音楽というエピソードが残っています。 サンドとの愛の危機にあり、病状が悪化している頃に書かれた作品です。愛聴盤 (1) ディヌ・リパッティ 「最後の演奏会」 (EMI原盤 東芝EMI TOCE14051 1950年ライブ録音)(2) ウラジミール・アシュケナージ 「ワルツ全曲集」 (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD5084 1970-85年録音)チェロ・ソナタピアノ曲に数多くの名曲を残したショパンの作品でも異色の名作、チェロソナタがあります。ヤーノシュ・シュタルケル(チェロ)練木繁夫(ピアノ)(DENON CREST1000 COCO70552 1978年録音)

2007年10月17日

コメント(4)

-

ジョルジュ・サンドとの恋~ショパン

「今日のクラシック音楽」 サンドとの恋~ショパンショパンに「さよなら」の手紙を書いたマリアは、4年後の1841年にスカルベク伯爵なる男性と結婚しましたが、その生活は7年後に終焉を迎えて二人は離婚をします。 マリアはその後別の男性と結婚して77歳までの長寿を全うしました。 39歳で逝ってしまったショパンとは対照的な長寿でした。マリアと別れたショパンは、1836年の秋にフランツ・リストの紹介でジョルジュ・サンドという自分でサロンを開いている女流作家と巡り合います。サンドは男装に似たファッションを好み、葉巻をくゆらせる男性的な「強い」女性で、マリアとは好対照の女性でした。 「姉さん女房」的な面のある女性だったのでしょう。 二人の子供がいて、愛人関係には忙しい人であったそうです。 伝記によると男性の名前を挙げるだけで十指で足りないほどの奔放な女性だったようです。20世紀の偉大なピアニストであったアルフレッド・コルトーは、ショパンを表して「彼の本質は研ぎすまされた貴族精神だ」と語っています。パリのサロンでもてはやされたショパンには、その貴族精神が音楽表現として表れており、それが貴族階級に受け入れられたのでしょう。そのショパンと奔放なサンドの恋愛は、始まりからすでに出口が見えていたのかも知れません。 この恋愛の発端はサンドからショパンに渡された1枚のカードから始まったと言っても過言ではありません。 「あなたを熱愛する人がいます、ジョルジュ」というカードを贈っています。ショパンはこのカードを大切にしてアルバムに貼っていたそうです。 このカードがマリアとの「愛の断絶」という絶望的な恋愛の中にいたショパンに、「黄金の矢」となって突き刺さっていったのでしょう。 自由奔放に生き、愛人を次々と替えていくサンド。 真面目で衝動的な浮ついた行動をしない正統派のショパン。 まるで水と油のような性格の違う二人が魅かれあっていく恋の不思議さがここにもあります。 この「黄金の矢」によってショパンの心が射抜かれてしまったのでしょうか。(この項続く)

2007年10月16日

コメント(0)

-

ショパンの恋~別れのワルツ

「今日のクラシック音楽」 ショパンの恋~別れのワルツフレデリック・ショパン(1810-1849)が書いた音楽はほとんどピアノ曲です。 彼の音楽には高貴な貴族性と切なさが響いて聴こえてきます。 「貴族性」はポーランドを離れてパリでの貴族たちのサロンでもてはやされた影響もあるのでしょう。 「切なさ」は、彼の音楽からはちっとも明るい幸福感が感じられない、絶望的で、過去の想い出に浸るかのような響きを感じる時さえあります。 それにポーランドの民族性を盛り込んだ音楽からは、祖国ポーランドを捨てた「悲しみ」と「望郷」の響きが重なります。リストはショパンを表して「なおやかな茎の上に青い花をのせた昼顔のようで、そっと手を触れただけで、たちまち散ってしまいそうだ」と述べていますが、この言葉はショパンの風貌だけでなく、音楽をも一言で的確に言い表していると思います。そうしたショパンの響きに「切なさ」を感じる理由は、39歳という若さで生涯で女性とは幸せな家庭を築くこともなく、愛に恵まれなかったことも起因しているのではないでしょうか。ショパンには3人の好きな女性がいたと言われています。 ポーランドに居たころの片想いの相手コンスタンチア・グラドコフスカ、幼馴染のマリア・ヴォジニスカ、そしてジョルジュ・サンド。これらの女性への思慕、愛にはショパンの心を満たすものがなかったのでしょうか? 愛の断絶と未来のない愛が彼のピアノ音楽に暗い影を落としているように感じてなりません。マリア・ヴォジニスカへの愛ショパンとヴォジニスカ家との付き合いはワルシャワ中学時代に始まっています。 ヴォジニスカ家はポーランドの貴族で、その息子たちが寄宿生としていたときの同級生でした。ショパンの死後束になった手紙が発見されています。 その束にショパンが書いたメモのような紙が1枚のっていました。 「わが悲しみ」と書かれていました。 この手紙の束はマリア・ヴォジニスカとその母からの書簡でした。 生前には誰にも触れられずに、思い出として残してあったのでしょう。 ショパンの苦しみが刻まれたマリアとの恋。紐でくくられた手紙の束はショパンの報われなかった恋物語なのでしょう。ワルシャワを離れて以来、両親に会うこともなかったのが、1835年(ショパン20歳)両親がカールスバートの温泉場に湯治に来ていたので、ショパンはそこで両親と過ごします。 この時が両親と顔を合わせた最後の時間でした。両親と別れて帰途の途中にドレスデンに来ているヴォジニスカ家を訪問して、美しく成長したマリアに会います。 マリア16歳でした。 ショパンは彼女に心を奪われます。 まだ彼女が10歳くらいの頃に会ってはいましたが、幼い少女だったので恋心も湧かなかったのでしょう。マリアは絵も描き、ピアノの演奏もできる外国語に堪能で、文学にも造詣が深い魅力的な女性に成長していたのです。ヴォジニスカ家でもショパンを厚遇して、彼がマリアを想う心に邪魔をすることはありませんでした。 二人の愛は順調に育まれていたようです。翌1836年の夏、ショパンはヴォジニスカ家とマリアにマリエンバートの避暑地で再会します。燃え上がったマリアへの思慕をこらえきれずにショパンは彼女に求婚します。マリアはこれを受け入れ、彼女の母も喜びました。 しかし、もう一歩で婚約成立の手前でこの話が破談になってしました。 親戚などから身分の違いやショパンの病弱の体を理由に反対したのです。そして2年後1837年にショパンはマリアから「さよなら」の手紙を受け取って、この恋は終焉を迎えたのです。1835年9月、ショパンは1曲のワルツをマリアに捧げています。 これがワルツ第9番変イ長調です。 この曲はショパンの生前には公開されることなく死後になって初めて世間に知れ渡った曲です。 ショパンのマリアへの想いが込められていたのでしょう。死後発見されたこのワルツはマリアとの恋が成就しなかったことで「別れのワルツ」と名づけられています。 甘美で哀愁を帯びた旋律は、ロマンティスト・ショパンにふさわしい情緒を醸し出しています。こうしてショパンの第2の恋は終わってしまい、マリアから受け取った手紙は束となって生前はショパン以外誰の目にも触れることなく静かに置かれていたのです。ワルツ第9番変イ長調 愛聴盤ディヌ・リアッパティ(ピアノ) 「リッパティ 最後の演奏会」(EMI原盤 東芝EMI TOCE14051 1950年録音)LP時代から何度も再発売されてきたリパッティのブザンソン音楽祭における最後の演奏会のライブ録音。 このブログでも何度も採り上げてきた名盤。 エレガントに詩情豊かに鳴り響かせたリパッティの至芸です。 古い録音が気にならないリパッティの「白鳥の歌」です。 ジャケット・商品番号は1500円盤として今年また再発売されたものです。 ワルツ全曲盤 ウラジミール・アシュケナージ(ピアノ)(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD5084 1970-85年録音)

2007年10月15日

コメント(4)

-

不滅の恋人~ベートーベン

「今日のクラシック音楽」 ベートーベンの「不滅の恋人」ヨゼフィーヌ・ダイム伯爵夫人との恋が成就しなかったベートーベン。 しかもダイム夫人との間に子供まで出来ていたという謎があるベートーベンに、またも新たな「謎の恋」が生まれています。謎の3通の恋文ベートーベンの死後、3通の恋文が発見されています。 それらの恋文は株券を探していた時に象牙板の女性のミニチュア肖像画と共に発見されています。「この手紙は発見された当初から1個の謎であった。 もともと手紙とは、受け取った相手によって保管されているものであり、それが公表されなければ世間の目に触れることはない。だがこの手紙は、なぜか書いた当人の住居から見つかっている」青木やよひ氏は上記のような書き出しで、「ベートーベンの不滅の恋人の謎を解く」を始めています。これら3通の手紙は日付のみ記載されていて何年に書かれたものかは、書かれていないためにわからないのですが、その後の研究で1812年7月6日と7日に書かれていると判明しているそうです。第1通は(1812年)7月6日朝、第2通は同じ日の夜、第3通は翌日7日の朝に書かれています。「私の天使、私のすべて、私自身よ」と書き始められており、「この深い悲しみはなぜでしょうーーーー私たちの愛は、犠牲を通じてしか、すべての望みを捨てることでしか、存在しえないのだろうか」と第1通に書かれています。第2通は「あなたは苦しんでおられる」と書き始められ、「私がいるところにはあなたも私もいっしょにいる」第3通では、「ベッドの中からすでにあなたへの想いがつのる。 わが不滅の恋人よ、運命が私たちの願いをかなえてくれるのを待ちながら、私は喜びにみたされたり、また悲しみに沈んだりしています」と続いています。これらの手紙では「あなた」にあなたにあたるドイツ語をSieではなくて、ごく親しい人にだけ使うDuで「あなた」と呼んでいるそうです。これらの手紙の内容は思慕を重ねて愛を告白しているものでなくて、明らかに結婚できないー一緒に暮らせないー苦しみを訴えている内容です。資料を読んで結論から書きますと、この「不滅の恋人」はベートーベンの日記などを研究した結果現代では、アントーニエ・ブレンターノという女性宛ての恋文と断定されているそうです。アントーニエは15歳年上のフランクフルトの商人フランツと父親の要請で結婚しており、夫フランツはベートーベンの良き理解者であり、用立てした金子の返済も督促しなほどの男性だったそうです。1809年ブレンターノは夫と共に、臨終の父を見舞うためにウイーンに戻るのですが、その折にベートーベンとの交際が始まったと言われています。 そして1812年までウイーンに滞在していたそうです。二人の愛はその間に生まれたのでしょうか?。 ブレンターノには夫への何かの不満があったのでしょうか?。 1812年はブレンターノ32歳だそうですが、ベートーベンとの新たな恋に身を焦がす何かがあったのでしょうか?ブレンターノの結婚式が行われた大聖堂の柱の陰で、一人涙を流していた恋人がいたと言われており、その恋人がベートーベンだったのでしょうか?こうしてベートーベンをめぐる恋愛の謎を解いていますと、「エリーゼのために」を献呈したテレーゼ・マルファッティ、「月光ソナタ」を献呈したジュリエッタ・グイッチャルディ、歌曲「希望に寄せて」を献呈したヨゼフィーヌ・ダイム伯爵夫人など彼は何故か貴族階級の女性にもてた、あるいは恋をしていたことになりますが、彼の好みだったのでしょうか?この「不滅の恋人」アントーニエ・ブレンターノにはピアノ曲「ディアッベリ変奏曲」を献呈しています。愛聴盤 「ディアッベリ変奏曲」 アルフレード・ブレンデル(ピアノ)(Philipsレーベル 426232 1976年録音)

2007年10月14日

コメント(2)

-

指揮者ヨーゼフ・クリップス

「今日のクラシック音楽」 指揮者 ヨーゼフ・クリップス今日は、1950年代から70年初頭にかけて活躍したウイーン生まれの名指揮者ヨーゼフ・クリップス(1902-1974)が亡くなった日です。 彼の名前を覚えていたり演奏を聴いたりした人はよほどの好樂家か彼のファンだろうと思います。第2次大戦後のウイーン楽壇を支えた功績も高く評価されている指揮者で、トスカニーニ、フルトヴェングラー、ワルター、カラヤンのように戦後のクラシック音楽界に君臨したスター性のある指揮者ではありませんが、その芸風はモーツアルトの演奏に代表されるように「典雅さ」と「温かさ」を兼ねそなていた稀有な指揮者で、そう言った意味ではブルーノ・ワルターと似た一面のある人でした。1968年にサンフランシスコ交響楽団を率いて初来日を果たして、ベートーベン、モーツアルト、ブラームス、チャイコフスキーなどの交響曲演奏を披露したこともあります。私はその来日演奏会でモーツアルトの35番「ハフナー」、41番「ジュピター」を東京文化会館の客席で聴く機会を得ました。 実にしなやかで、温かみのある、滋味あふれる演奏で、無機的な響きは一つもなくて、全曲通して有機的に音のつながる演奏に酔っていました。その響きは高貴な気品さえ漂わせているような、アメリカの楽団からこうした「ウイーンの香り」のような、マイルドにブレンドされた自然な響きが生まれようとは驚きでした。 そのクリップスが1950年から58年にわたってDECCAに残した録音からハイドン、モーツアルト、ブラームス、メンデルスゾーン、チャイコフスキーなどの交響曲をロンドン交響楽団やウイーンフィルと演奏したCD(5枚組)がリリースされています。HMV担当者からこのBoxセットの販売を聴いてすぐに購入しました。現代ではもうこういう幸せな音を出せる指揮者はいなくなったのでしょうか? モノラル録音ながら今でも至芸とも呼べる演奏にひたっています。今日は彼の命日。 68年の演奏会をしのんで、今日はどっぷりとクリップスの演奏に酔ってみようと思っています。愛聴盤 (1)クリップス DECCAへの歴史的録音集(DECCAレーベル 4731212 1950-58年録音)(2) クリップス 最晩年の演奏(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7030 1971年録音)モーツアルトの40番、41番を収録したステレオ録音で1,000円と手ごろな価格です。

2007年10月13日

コメント(0)

-

カメラレンズを破損

大事な、大切な一眼レフデジタルカメラの本体レンズに埃が付着していたので、交換レンズを取り外して掃除をしていました。掃除を終えて(大したことはできません。 ここはメーカーのサービスセンターでやってもらう場所なので)レンズを上向きにして置き、交換レンズを掃除しているときに座敷机に置いてあった長方形の文鎮を左の肘で押してしまい、その文鎮が何とカメラレンズを直撃して落ちてしまいました。カメラの心臓部のレンズが割れてしまいました。 修理も何もできません。自分の不注意を悔むしかありません。買い替えるととなる10万円以上しますから、当分の間はカメラなしの生活になります。カメラという「心のポケット」にも大きな穴が開いてしまいました。あ~あ。今年は散々な年でした。 まるで厄年の悪いところを全て請け負ったような感さえあります。でももうこういうことは来年はないでしょう。 残りの人生を心静かに暮したいものです。

2007年10月12日

コメント(8)

-

ブルックナー 交響曲第7番/サツマイモの花

「今日のクラシック音楽」 ブルックナー 交響曲第7番今日はショパンのピアノ協奏曲第1番の初演日(1830年)でもあり、オーストリアの作曲家アントン・ブルックナー(1824-1896)が亡くなった日です。ショパンのピアノ協奏曲第1番については既にこの日記に書いてきていますので、今日はブルックナーの命日ということから、交響曲第7番を採り上げてみました。私はブルックナーの交響曲大好き人間で、もう45年前の高校生の頃から聴いていました。と言っても聴いた曲は彼の未完の大作交響曲第9番のみでしたが。本当にブルックナーを好きになったのは社会人になってからでした。 カール・ベーム指揮 ウイーンフィルの新盤がFM放送で紹介されて他の曲も聴くようになりました。 もう30年以上も前の話です。 その紹介された曲が交響曲第4番「ロマンティック」でした。それでもまだブルックナーファンとは言えないほど、彼の曲を聴いたわけでもありません。 それから録音もアナログからデジタルへと移っていた頃に、ブロムシュテット指揮ドレスデン・シュターツカペレの第7番を聴いて、ようやくブルックナー開眼となりました。今ではブルックナーの交響曲CDを45枚も所有して同曲異演を楽しんでいます。彼の交響曲で一番好きなのは、やはりブルックナー開眼をさせてくれた第7番です。 この曲はブルックナー交響曲でも一番歌謡性に富んだ作品で、第4番「ロマンティック」と共に聴き易い音楽となっています。ブルックナー音楽の特徴はこれまでに何度も書いてきました。このページ右端にあります「フリーページ」のブルックナーの交響曲のどれを開いていただいても、その特徴を書いていますので今回はそれを割愛させていただきます。「大器晩成」という言葉があります。 世に認められるまで長い年月をかけてきた人のことを言うのですが、ブルックナーほどこの言葉がぴったりな人はありません。彼は交響曲第0番を含めて10曲の交響曲を書き残していますが、世に認められたのがこの第7番の成功によるもので、その時ブルックナー実に60歳。 第0番を作曲して20年の歳月が流れています。曲は晴朗そのもので、しかも重厚なパイプオルガンのような響きはまさに「ブルックナー・サウンド」と名づけていい、オーケストラ曲の醍醐味がいっぱい詰まった巨大な響きと、第2楽章に代表される「のどかさ」に溢れた美しい旋律が縦横に表れる、「大伽藍」とでも形容できる素晴らしい音楽が展開しています。(追記)第1楽章の旋律は厳かにヴァイオリンと木管によって美しく始められ、第2主題はオーストリアの自然を豊かに歌いあげているかのように、たおやかに歌われており、やがて悲劇的な趣を持たせて、どこか寂しげな風情を漂わせているところなどブルックナー音楽の絶品さを持ち合わせた音楽が展開していきます。第2楽章はワーグナーの訃報に接して書かれたと言われており、ワーグナーへの鎮魂歌のような想いがあります。 まるでワーグナーの「無限旋律」かと思われるブルックナー特有の旋律美があますところなく表現されていて、第8番の「アダージョ」と共に私の最も好きなブルックナー音楽の一つです。 ここにはワーグナーへの追悼が哀惜の想いで綴られています。第3楽章はスケルツオでトランペットの単純主題が特徴的です。第4楽章はまさに「大伽藍」と形容すべき音楽で、ブルックナーの晴朗なる音楽が鳴り響いています。全曲を通してやはり秀逸なのは第1、第2楽章でよくここだけをよく聴いているときもあります。ブルックナーの命日にちなんで、久しぶりに交響曲第7番を聴いてみようと思っています。愛聴盤 オイゲン・ヨッフム指揮 アムステルダム・コンセルトヘボー管弦楽団(ALTUSレーベル NHK音源 ALT015 1986年東京ライブ録音)この曲には名演盤が目白押しです。 朝比奈 隆/大阪フィルの72年録音ヨーロッパ公演、ギュンター・ヴァント指揮/ベルリンフィル、ジュリーニ指揮ウイーンフィル、カール・ベーム指揮ウイーンフィル、カラヤン指揮ウイーンフィル、マタチッチ指揮チェコフィルなど数え上げればきりがないくらいにありますが、オイゲン・ヨッフムの最後の来日公演で聴かせてくれたこの演奏はまるで「神が降りた」ような情緒あふれる名演です。 どれか1枚をと言われるとこの盤になります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の一花』 サツマイモの花

2007年10月11日

コメント(4)

-

スポーツを題材にした音楽

「今日のクラシック音楽」 オネゲル作曲 交響的運動第2番「ラグビー」今年の「体育の日」は10月8日だったようです。 私はどうも固定観念を抱き過ぎているのか、今だに「体育の日」と言えば10月10日と決めてかかっています。 これは「成人の日」も同じで1月15日、「敬老の日」は9月15日となっています。 新しい記念日の設定にはどうもついて行けません。 子供たちに「体育の日はいつ?」と訊けばカレンダーと相談しなければならないということはやめて欲しいと言いたいですね。ところで私流の「体育の日」は今日。 ならスポーツと縁のある日です。 クラシック音楽でスポーツを題材にした音楽があるのでしょうか? それがあるんですね。 フランスの作曲家アルテュール・オネゲル(1892-1955)が書いたオーケストラの曲で交響的運動第2番「ラグビー」です。オネゲルの代表作と言えば劇的カンタータ「火刑台上のジャンヌ・ダルク」や交響曲第3番「典礼風」、交響的運動第1番「パシフィック231」などが挙げられます。 この「ラグビー」も第1番の「パシフィック231」の機関車の動きを音楽で表現したのと同じように、ラグビー選手の試合での動きを音楽に表現しています。タイトルそのままの音楽で、ラグビーの試合のライブ中継のような趣きがあります。激しくぶつかりあう2組のチームの動きをとらえています。 試合を感覚的にとらえていておもしろい曲です。この曲を書いたいきさつが面白いのです。 ある日、オネゲルがラグビー試合を観戦しているとスポーツ・ジャーナリストがオネゲルに訊きました。 「このラグビーのような試合を音楽に表現できるのでしょうか?」と。オネゲルは軽く「ああ、できるよ。可能だよ」と答えたところ数日後の新聞に「作曲家オネゲル氏がラグビーという新作を作曲中!」と掲載されてしまい、オネゲルも仕方なく書いたと言われています。物の動きを音楽に表現したオネゲルの作品として、一度は聴いておきたい曲です。愛聴盤 ジャン・マルティノン指揮 フランス国立管弦楽団(EMI原盤 東芝EMI TOCE1329 1971年録音)第1番「パシフィック231」、「夏の牧歌」、「クリスマスカンタータ」が収録されたEMIクラシックス決定盤1300シリーズの1枚で1300円と安くなっています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の一花』 キバナコスモス

2007年10月10日

コメント(6)

-

同級生逝く

小学校の同級生の訃報を今夜知らされて気落ちしています。亡くなったのは昨日の夜。 大腸癌がもとで亡くなったそうです。だんじり祭りの好きな男でした。 皆に迷惑をかけまいと思ったのか午後8時45分に亡くなりました。 だんじりの提灯の火が消えていこうとする時間に逝ってしまいました。同級生が亡くなることはとてもショックです。明日は告別式。 同級生仲間でにぎやかに野辺の送りをしてあげようと思っています。友よ、安らかに眠り給え。合掌

2007年10月09日

コメント(8)

-

作曲家の料理~ロッシーニ

「今日のクラシック音楽」 ロッシーニ風料理 ベートーベンの「不滅の恋人」についてはまだ書ける段階ではありませんので、今日はジョアッキーノ・ロッシーニ(1792-1868)の名前を冠した料理について書いてみます。ロッシーニはベートーベン(1770-1827)と同じ時代に活躍したイタリアの作曲家で39のオペラを書き残しています。 音楽教育は専門的に教えてもらわずに育った人で、12歳で「弦楽ソナタ」を書くほどの天才ぶりを発揮しています。 39歳でオペラ「ウイリアム・テル」を完成後に引退を宣言して、フランス国王からの終身年金をもらって悠々自適の生活を送った人として知られています。ロッシーニの生涯についてはロッシーニで要領良く紹介されていますので、ご興味のある方はそちらをご覧下さい。さて引退後のロッシーニは、フランスに高級レストランを作ったり、とにかく料理については「美食家」として知られています。 一説ではビーフ・ステーキを毎日20枚を平らげていたという話もあるほど「大食漢」であったそうです。 料理にもこだわりがあって 高 級食材を使うことが「美食家」としての名前を残しているようです。その一例がフォアグラとトリュフを素材としてメニューに入れたことが「ロッシーニ風」という名前がついた理由だそうです。 ステーキにも、オムレツなどの卵料理にもこの高級食材を入れていたそうで、彼のこだわりが伝わってくるようです。 この二つの食材を使っているメニューが「ロッシーニ風」と呼ぶそうです。私はまだ一度も食したことはありませんが、ステーキでもオムレツでも一度は食べてみたい食欲をそそる料理です。ロッシーニ風オムレツロッシーニ風ステーキトリュフとフォアグラとても好きで、料理の創作には目がなくを世界各国の銘酒とともに美食三昧の日々を送ったロッシーニだそうです。 このステーキはまさに垂涎ものです。ロッシーニの弦楽ソナタ集 愛聴盤イタリア合奏団(DENON CREST1000 COCO70512 1987年録音)

2007年10月08日

コメント(4)

-

ベートーベンの恋

「今日のクラシック音楽」 ベートーベンの恋昨日は図書館にあるベートーベンの恋に関する書物・文献を漁ってみました。 諸説あるようでどの本を精読するか迷った挙句、やはりこの研究で世界の第一人者と言われています青木やよひさんの本を選びました。 昨日は疲れて睡眠不足もあって8時ごろから眠ってしまったのでまだ読んでいません。今日はじっくりとこの本を読んでベートーベンの「不滅の恋人」と呼ばれる人が誰なのか、その恋はどうなったのかを調べてみます。ベートーベンは恋多き作曲家でいつも女性に憧れる、恋するという人で、子供まで生まれていると説もあります(ミンナという娘)。 その辺のところをよく調べて書いてみようと思っています。(青木やよひ著 講談社現代新書)同氏にはもう一冊平凡社から発行されている「ベートーベン 不滅の恋人 決定版」もあり、そちらの方が新しい著述なのですが、それは借り出されておりしかも予約の人がいるので上記の本にしました。

2007年10月07日

コメント(2)

-

泉州が燃える秋

今日から堺市、高石市、和泉市、貝塚市などの「だんじり」が一斉に町内を走り抜けます。各町が自慢のだんじりを小屋から出して町内を練り歩きます。 1年に1度の秋祭り。 子供たち、青年、壮年、老人たちもこの祭りを待ちかねたように楽しんでいます。 今日明日の2日間は泉州が最も燃える秋になります。事故のないだんじり祭りで終わるように祈念しています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日のクラシック音楽」 不滅の恋人~ベートーベンこの記事を書くにあたりもう少し詳しく調べ確認したいこともありますので、今日は図書館で文献を調べてきます。 日記はその確認をしてから書こうと思っています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 コスモス

2007年10月06日

コメント(8)

-

続・ベートーベンが愛した女性/エリーゼのために

「今日のクラシック音楽」 ベートーベンの愛~エリーゼのために大変な間違いをしておりました。 テレーゼという女性は二人いたのですが、私がその二人のエピソードを一つにしていましたので記述に間違いがありました。 下記のように訂正していきます。昨日はヨゼーフィーヌ・ダイム伯爵夫人とベートーベンの恋について書きましたが、今日はその続編です。ベートーベンの愛を知りながら伯爵夫人(ヨゼフィーヌ)はスイスへと旅立ちます。 そこで彼女はシュタッケルベルグ男爵と巡り合って、恋に落ちて再婚をします。 これが彼女の失敗でした。 彼は妻ヨゼーフィーヌの財産目当てで、家族を養うどころか財産を食いつぶして蒸発して逃げてしまいます。昨日の記事には書いていませんが、ベートーベンとヨゼフィーヌの実家は浅からぬ縁がありました。 ヨゼフィーヌはあの有名なテレーゼ・ブルンシュヴィックの妹なんです。 ブルンシュヴィック家はハンガリーの貴族でベートーベンの生涯にわたって交際を続けた名門貴族です。 ところで、ベートーベンのピアノ曲に「エリーゼのために」という超有名曲があります。 クラシック音楽を聴いていない人でも、この曲と交響曲第5番(日本では運命と呼ばれて親しまれています)の冒頭の部分なら知っているというポピュラーな曲です。 この「エリーゼのために」はもう一人のテレーゼのために書かれているそうです。 その人の名はテレーゼ・マルファッテイ。 彼女もやはり貴族の家柄でした。ベートーベンの臨終を看取った医師の兄の娘がテレーゼでした。ベートーベンの恋愛話は非常に複雑で、ヨゼフィーヌが彼の許を去ってシュタッケルベルグ男爵と再婚した1810年に、ベートーベンはテレーゼ・マルファッテイに結婚を申し込んでいるのです。貴族階級と市民階級という身分の違いでこの求婚は親によって断られています。 テレーゼのなのに何故「エリーゼ」なのか、それはベートーベンの自筆の字がまぎわらしかったからだと言われています。話をブルンシュヴィック家に戻します。さて妹のヨゼフィーヌですが、再婚した男爵に財産を食いつぶされた揚句に逃げられてしまったのですが、残った6人の子供を抱えて彼女は困りました。 親戚にも助けを言えない立場ですから、必定ベートーベンにすがったのでしょう。その時にはベートーベンにはもう一人恋する女性がいたのですが、彼は財政的援助を引き受けます。 その代償で生まれた女の子ーヨゼフィーヌにとっては7人目の子ーで「ミンナ」と名付けられています。 この子がベートーベンの子供であろうと言われています。これが事実なのかどうかははっきりとしていませんが、ベートーベンはヨゼフィーヌ出産を契機に友人の立場を貫いたと言われています。 そしてヨゼフィーヌはベートーベンや姉からの援助をうけながら41歳で亡くなったそうです。生涯独身を貫き、残されたデス・マスクや肖像画から頑固堅物の典型のように思われているベートーベンも、やはり恋する男性だったのですね。 このヨゼフィーヌの経済援助をしている頃に彼にはもう一人の女性がいたのです。ベートーベンのこのころの恋愛については、複雑な経緯があるようでもう少し詳しく文献を調べてみます。 訂正があれば後日の日記に書くことにします。さてもう一人のベートーベンの恋愛の相手については明日の日記に掲載致します。愛聴盤 ロマンティック ピアノ曲集(Naxos レーベル 8.550647)「エリーゼのために」を含む超有名ピアノ曲を網羅した1000円のお買い得盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 コスモス

2007年10月05日

コメント(4)

-

ベートーベンが愛した女性~歌曲「希望に寄せて」

「今日のクラシック音楽」 ベートーベンが愛した女性~歌曲「希望に寄せて」ルードヴィッヒ・ヴァン・ベートーベン(1770-1827)は古典派音楽の頂点を成すと言っても過言ではない素晴らしい作曲家でありピアノの名手でした。 私がクラシック音楽に親しんだ少年時代は、ベートーベン中心に音楽を聴いていた感がありました。 交響曲、管弦楽曲、器楽曲、室内楽曲、協奏曲、オペラとこれらの中のどれを採り上げても美しく素晴らしい音楽を書き残した偉大な作曲家。 生涯独身を通したのはブラームスと似ています。そのベートーベンが「唯一の人」と呼んだ女性がいます。 ヨゼフィーネ・ダイム伯爵夫人がその人です。 時期は彼の作品の中期「傑作の森」と呼ばれる時代でした。 「傑作の森」で代表的なのが交響曲第5番「運命」であり第6番「田園」がその時期にあたります。彼女はベートーベンのピアノの弟子でした。 彼がダイム夫人にピアノを教えたころは1800年ごろと言われています。 現存するダイム夫人が書いた姉宛ての手紙には「ベートーベンは魅力的です。 私さえ良ければ3日おきにレッスンに来ると約束をしてくれました」と書いているそうです。 先生と弟子という深い信頼関係が築かれていたのでしょう。ダイム夫人の夫、ダイム伯爵が亡くなったのが1804年と言われています。 その後夫人とベートーベンはいっそう深い交友関係になっていったようです。 ベートーベンの手紙が語っています。 「愛するJ。 あなたが私を引き付けているのは性ではありません。 ・・・・・・あなたの全ての個性を含めて私は尊敬しています」。ここにはベートーベンの夫人に対する愛を感じさせ、夫亡き後の夫人がベートーベンに寄せる気持も窺い知ることができます。 夫人は手紙でこう書いています。 「愛するベートーベン様・・・・・・・これまで以上にお近づきになれたことは・・・・・私の心に深い感銘を残しております。・・・・・・」身分違いの二人が結ばれることには困難があったのでしょう。 夫人はベートーベンの愛はあくまでも友情であり、異性への愛ではないと書いているそうです。 彼女も苦しかったのでしょう。 ベートーベンがドビッシーやリスト、ワーグナーのような性格であれば二人は駆け落ちをしていたかも知れません。 ここにもベートーベンの「耐えて忍ぶ」性格が表れているように思います。夫人はやがて他の貴族男性と再婚を果たし、ベートーベンの前から姿を消してしまいました。歌曲「希望に寄せて」~ベートーベンの愛の思い出か?1805年に作曲されたこの曲は夫人への想いなのかでしょうか? 最後の小節で歌います。そして彼がその運命を嘆こうとして瞳を上げ、最後の燭光さえも彼に残された時を照らしつつ去ろうとする時、希望よ、今こそ彼に近づける日の光をもて、雲の縁を照らし、地上の夢を見せておくれ! (訳 喜多尾道冬)愛聴盤 ペーター・シュライアー(テノール)、アンドラーシュ・シフ(P)(DECCA原盤 ポリドール POCL1645 1994年録音 廃盤)ジャケットはこの紹介CDのものとは違います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 アブラススキ

2007年10月04日

コメント(4)

-

続・不倫愛の遍歴~リスト

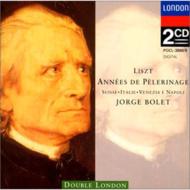

「今日のクラシック音楽」 続・不倫愛に生きたリスト「愛の夢 第3番」マリー・ダグー伯爵夫人と別れたフランツ・リストは8年間のピアノ演奏旅行に出かけます。 しかしこの演奏旅行中にはパリへ戻ることはありませんでした。 彼にすれば当時パリが芸術において世界の中心であったので、当然戻りたかったと思いますが、マリー・ダグーがサロンを再開しておりやはり社交界の中心的女性であったせいのか、マリーのいるパリには足を踏み入れることができなかったのでしょう。1848年リストはドイツのワイマール宮廷楽団の常任楽長に任命されて、オペラの指揮などをするためにワイマールに定住することになります。 やがてリストはこのワイマール宮廷楽団を大編成のオーケストラに編成し直してより一層の優れた楽団に仕上げていきます。話はリストの不倫愛に戻りますが、ヨーロッパ演奏旅行の途中1847年にロシア・キエフで演奏会を開き、ここでヴィットゲンシュタイン侯爵夫人と出会います。 この邂逅の機会で二人には恋の炎を燃え上がらせたのでしょう。 夫人はリストのピアノ演奏に感動して貧民救済資金を献金します。 これの返礼にリストが夫人を訪ねるのですが、二人は互いに心を奪われていったのでしょう。このヴィットゲンシュタイン侯爵夫人は、リストの後半生と以後の作曲活動に大きな影響を与えた女性とされています。 1847年7月に大作「ダンテ交響曲」などを作曲しており、リストの才能を見抜いた夫人は、ピアノ演奏会をやめて、交響詩などの作曲への道を歩むことを進言します。 リストはエリザベートグラードでのピアノ演奏家を最後にして作曲家への道を歩み始めました。 そうして生まれてきた音楽が交響詩という形式の曲でした。 ヴィットゲンシュタイン侯爵夫人はリストを忘れることが出来ず、夫の公爵を置いたままロシアからワイマールへリストを追いかけていきます。 そして二人はワイマールのアルテンブルグ宮殿に住みつきます。 やがてこのアルテンブルグ宮殿には、ワーグナー、ベルリオーズ、ブラームス、クララ・シューマンなどの音楽家や作家・詩人などの集まるサロンのような場所となり、ヨーロッパの音楽の中心的存在となっていきます。ワーグナーとの関わり合いは、1849年にドレスデンにいたワーグナーが革命のために逃げていたのをかくまったことから始まります。 1850年にはワーグナーの歌劇「ローエングリン」をワイマールで世界初演を行うなど、華々しい活動を行なっています。 そして大指揮者ハンス・フォン・ビューローとの交際も始まります。 ビューローはリストの弟子となり、リストによってウイーンにデビューしています。 彼はワーグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」の世界初演を任されたり、ブラームスとの親密な交際がりました。 ブラームスが交響曲第1番を発表した時に「ベートーベンの交響曲第10番」という有名な言葉を残しています。 のちにニキシューフルトヴェングラーーカラヤンへと続くベルルンフィルの栄光の初代常任指揮者でもあります。1857年には娘コジマがこのビューローと結婚しており、リストと家族の一員として交際が続いています。 のちにコジマがワーグナーの許へ走ってしまう事件が起こりますが、それはワーグナーの恋事件で詳しく述べましたので割愛しておきます。リストとカロリーネ・フォン・サイン=ヴィットゲンシュタイン侯爵夫人はしっかりととした愛で結ばれ、二人の住むアルテンブルグ宮殿はヨーロッパの社交場として繁栄を極めていきます。 リストも夫人の進言を聞いて作曲に没頭します。1852年にピアノ協奏曲第1番をベルリオーズ指揮リストのピアノで初演。1854年に交響詩「前奏曲」の初演を指揮。 ここに交響詩という新しい形式の音楽が誕生します。1857年に「ピアノソナタ ロ短調」を発表(ビューローのピアノ独奏)。 ピアノ協奏曲第2番、「ファウスト交響曲」などの初演・指揮とにかく1850年代はヨーロッパの音楽はまるでリスト中心にまわっているかのような感じさえする、リストの絶頂期でした。 それは夫人の知性が果たした役割も大きいと言われています。二人はやがて正式な結婚を望みローマへ居を移し、ローマ法王に結婚許可を願い出ます。 1861年条件付きで許可が降り結婚式の日取り(リスト50歳の誕生日)まで決めるのですが、ヴァチカンからはロシアの侯爵から離婚裁判の書類を取り寄せるように命じられ、それによって侯爵夫人は結婚を諦めて修道院へと入っていき、リストも公式に認められていませんが修道の身となり、以降演奏会には修道の身なりで聴衆の前に立ったと言われています。不倫の愛を貫き通した二人でしたが、結婚は夢の露となって消え去りました。リストは1886年7月31日、娘コジマが采配をふるったバイロイトでのワーグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」、「パルジファル」を観たあとに75歳の生涯を閉じています。侯爵夫人もリストの後を追うように8ヶ月後に世を去っているそうです。「愛の夢 第3番」リストの代表的なピアノ曲で1845年に作曲されています。 オリジナルは3曲の歌曲でしたが侯爵夫人と出会ったあとの1850年頃にピアノ曲に編曲されたと言われています。甘い感傷的な美しい旋律に彩られた短い小品ですが、この曲に込められた「愛の夢」は侯爵夫人との見果てぬ結婚の夢だったのでしょうか?愛聴盤 ホルへ・ボレット(ピアノ)(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック P0CL5257 1982年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 白花彼岸花

2007年10月03日

コメント(4)

-

リスト~不倫愛の遍歴「巡礼の年」/彼岸花

「今日のクラシック音楽」 不倫愛に生きたリストフランツ・リスト(1811-1886)が音楽史に残した功績は交響詩の創作でしょう。 このシンフォニック・ポエムは後の作曲家に大きな影響を与えており、集大成したのがオーストリアのリヒャルト・シュトラウスであり、20世紀でもフィンランドのヤン・シベリウスが用いている音楽形式の一つです。1811年10月22日ハンガリーに生れたことから、リストはハンガリー音楽に興味を持ったのか数多くの「ハンガリー狂詩曲」を書き残しています。リストはカール・ツェルニーにピアノを学んでおり、以降リストのピアノは群を抜く名手でヨーロッパを演奏旅行しています。 そして1824年パリのオペラ劇場でデビューして脚光を浴び、貴族たちのサロンの寵児となります。 このパリのサロンが曲者です。 貴族階級が開いたこのサロンは作家や絵描き、音楽家などの芸術家の集まる場所となり、華やかな貴族の女性なども出入りしていたので、そこに恋が生まれてもおかしくありません。 ショパンとジョリュジョ・サンドの恋愛などはその典型でしょう。1833年、リストはベルリオーズの紹介でマリー・ダグー伯爵夫人と知り合います。彼女はリストより6歳年上で、芸術に造詣が深く文学・絵画・音楽といったジャンルでの知識は、彼女の高貴さと共に当時のサロンの頂点を成していたそうです。 つまりパリ社交界の中心的女性でした。 当時のサロンでは芸術家と女性の恋は珍しくなく、噂やスキャンダルが飛び交うところでした。 余談ですが、マリー・ダグー夫人のサロンが当時のパリ社交界でどんなものであったかというエピソードとしては、ショパンが自作の「練習曲」12曲をマリー・ダグー夫人に捧げています。ダグー夫人は、23歳のリストがサロンに現れた時に「背の高い痩身の、頬は青ざめていて深い緑色の瞳をたたえていた」と述べており、ところがこの二人はその後文通を通じて恋愛関係になり、やがて「愛」に変わっていったのでしょう。 リストの熱烈なラブレターが残っており、そこには「あなたは私の唯一の命、唯一の希望、かけがえのない栄光です」と書かれており、23歳のリストが6歳年上の既婚女性に舞い上がってしまっていたのです。 そして愛は二人を止めることができず、それが噂となってパリには居づらくなり、2年後に二人はスイスのジュネーブへ逃避行の旅に出ました。 1835年のことです。伯爵夫人がリストの子を身ごもったという理由が二人をスイスへ旅立たせたのですが、噂の渦巻くパリでは二人の愛を成就できないと思いスイスへと逃れたのでしょう。スイスのあと二人はイタリアへとさらに逃避行を続けます。 そして二人には3人の子供が授かりました。 その中で将来スキャンダラスな話題を投げたのが次女コジマでした。 大指揮者ハンス・フォン・ビューローと結婚して子供も授かりながら、ワーグナーの許へ走った人です。しかし、二人の仲も1839年に破局が訪れ、その6年後に別れてしまいます。 リストは8年間の演奏旅行に旅立ちます。 1844年リストの方から最後通告がマリー宛てに出されてこの愛も終焉を告げたのです。 そしてまたもやロシアの貴族夫人との恋に身を焦がすリストでした(この項つづく)マリー・ダグー伯爵夫人との蜜月時代に生れているのがピアノ曲集「巡礼の年~スイス」や「同~イタリア」などですが、必ずしも逃避行の年と一致しなくて後年に書かれている曲もあるそうですが、恋や愛から生まれた名曲として、このピアノ曲集「巡礼の年」を挙げておきます。スイスやイタリアを巡るうちに感銘を受けた土地や物象から、心の琴線にふれた情景をピアノ音楽に表現した作品でリストの夢想・瞑想などを織り込んで描かれています。愛聴盤 ホルヘ・ボレット(ピアノ)(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POCL3088 1982-3年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 彼岸花

2007年10月02日

コメント(4)

全30件 (30件中 1-30件目)

1