2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2007年02月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

ロッシーニ 「セビリアの理髪師」フキノノトウ

『今日のクラシック音楽』 ロッシーニ作曲 オペラ「セビリアの理髪師」ロッシーニは1792年2月29日の閏年に生れているために、誕生日は4年に一度しか来ません。 それで誕生日を一日前倒しをして、今日は彼が作曲しました軽妙洒脱な音楽でつづられた喜劇的オペラの最高峰「セビリアの理髪師」を取り上げました。コンサートでもよく取り上げられる序曲や、主人公フィガロが歌う「私は町の何でも屋」、ロジーナの「今の歌は」、ドン・バジリオの「陰口はそよ風のように」など、お馴染みのナンバーが次々登場して、時間の経つのも忘れてしまう「セビリアの理髪師」。 モーツァルトの「フィガロの結婚」がこの「セビリアの理髪師」より早く書かれていますが、物語はこのロッシーニのオペラの後日談であることはよく知られています。モーツアルトが「フイガロの結婚」を書いた時には、すでに「セビリアの理髪師」というオペラが存在していたのです。 イタリアの作曲家パイジェルロという人がすでに発表していました。しかし、そこは我らがロッシーニおじさん、そんなことをお構いなしに作曲して発表しました。 そのために初演では妨害騒ぎなどがあって不評だったそうです。音楽は、ロッシーニ・クレッシェンドといわれるロッシーニ特有の躍動感あふれる音楽に乗せて、コミカルなストーリーが小気味よいテンポで繰り広げられ、聴く者をまったく飽きさせない、「オペラ・ブッフア」の最高傑作です。あらすじ アルマヴィーヴァ伯爵は、セビリアの町一番の美人、ロジーナに一目惚れし趣向を凝らしてアプローチするものの、彼女の後見人バルトロ(実は彼もロジーナにお熱を上げている)の邪魔もあってなかなか思いを遂げられません。 そこで理髪師にして便利屋のフィガロに助勢を頼み、変装してロジーナの屋敷に潜り込むことに成功します。 途中、バルトロの協力者ドン・バジリオに正体を見破られたり、たびたび窮地に立たされるものの、フィガロの機転もあってそのたびに何とかピンチを脱し、ついにロジーナとの結婚にこぎつけます。 バルトロもロジーナの財産を分けてもらうことで渋々納得して物語が終わります。第1幕序曲ーオーケストラの演奏会でも取り上げられることの多い名序曲。この作曲家のトレードマークともいえる「ロッシーニ・クレッシェンド」(息の長いクレッシェンド)の魅力が堪能できる爽快な曲に、開幕前の気分が盛り上がります。「東の空はほほえみ」ーアルマヴィーヴァ伯爵によって歌われる甘いセレナード。 後半はアレグロになり、細やかな装飾音が華やかさを一層増しています。 冒頭からテノール最大の聴かせどころの登場です。「私は町の何でも屋」ー 「おいらは町の何でも屋、みんなから引っ張りだこ、なんと素晴らしい人生だろう」と歌う有名なフィガロの自己紹介の歌。スピード感のある、活力に溢れた音楽にのってフィガロが早口でまくしたてるアリアは圧巻。「今の歌声は」ーこのオペラで最も有名なアリア。 伯爵が演じる青年リンドーロの歌に心奪われたロジーナが、恋の成就を願い歌うアリアです。 後半は、装飾的な音型が多くなり、華やかなコロラトゥーラの技巧を誇るアリア。「陰口の歌」ー音楽教師ドン・バジリオによって歌われる名物アリア。 前半は、伯爵を追っ払うために陰口を広めようと、何とも不気味な雰囲気がありますが、後半は一転してロッシーニ・クレッシェンドによって一気に盛り上がるアリアです。第2幕「愛の燃える心に対して」ー音楽教師に変装した伯爵の伴奏により歌うロジーナのアリア。 美しく穏やかな旋律が続き、バルトロが居眠りをしている隙をつき、二人は愛を語らう。 その後、自分の若い頃の音楽とはずいぶん違うとバルトロが歌い出すアリエッタも面白いです。76歳まで生きたロッシーニは、前半の生涯で約40曲のオペラを書いて、その収入で美食に明け暮れる残りの人生を送ったそうです。 1868年(日本は大政奉還)11月13日 没。1792年の2月29日にロッシーニが生まれています。愛聴盤 クラウディオ・アバド指揮 ミラノ・スカラ座管弦楽団/合唱団 (グラモフォンレーベル ユニヴァーサル・クラシック UCBG-9041 1971-72年録画 DVDオペラ映画)アルマヴィーヴァ伯爵…ルイジ・アルヴァ(テノール)、バルトロ…エンツォ・ダーラ(バス)、ロジーナ…テレサ・ベルガンサ(メッゾ・ソプラノ)、フィガロ…ヘルマン・プライ(バリトン)、バジリオ…パオロ・モンタルソロ(バス)、フィオレルロ…レナート・チェザーリ(ソプラノ)、ベルタ…ステファニア・マラグー(ソプラノ) 他 演出:ジャン=ピエール・ポネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』特記事項なし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 フキノトウこれも友人宅の庭で咲いていました。 撮影地 大阪府和泉市 2007年2月22日菊科フキ属 開花時期 2月ー3月 蕗の薹(花芽)は天ぷらにするとおいしいですね。春の山菜の代表。

2007年02月28日

コメント(8)

-

ボロディン 「中央アジアの草原にて」/マンサク

『今日のクラシック音楽』 ボロディン作曲 交響詩「中央アジアの草原にて」今日(2月27日)はロシアの作曲家で「ロシア五人組」の一人アレクサンドル・ボロディン(1833-1887)が亡くなった日です。 彼の命日にちなんでどの曲を選ぼうかと悩みました。 交響曲第2番もあれば弦楽四重奏曲第2番もあり、オペラ「イーゴリ公」もありますが、今日はボロディンの代名詞のような作品、交響詩「中央アジアの草原にて」を採り上げました。ボロディンは作曲家であると同時に、ペテルブルグ医科大学の化学教授という地位にもあって、数多くの研究成果を発表しているそうです。 大学教授も本業であったので、彼のことを「日曜大工」ならぬ「日曜作曲家」と呼ぶ人もいるほどです。「中央アジアの草原にて」は当時のアレクサンドル2世の即位25周年祝賀行事の一つで、パントマイムのような無言劇に付ける音楽がボロディンに依頼されました。 ところがこの企画が実現できずに終わったために、彼は演奏会用管弦楽曲として完成させたのです。ボロディンは楽譜に音楽の説明を書いています。 「果てしない中央アジアの静かな中を、歌が聞こえてくる。馬やラクダを連ねた隊商がロシアの兵士に守られて遠くからやってきて、やがて草原の中に溶け込んでゆく」。音楽はまさにこの記載された言葉通りに展開していきます。 「歌」はクラリネットで表現されており、旋律は東洋的な響きと色彩を帯びており、一幅の絵画のようなのどかさがあって「交響的」「音樂的」絵画と呼べる、まさに「音の風景画家」と言える音楽です。1887年の今日(2月27日)、ボロディンは54歳の生涯を閉じています。愛聴盤 エルネスト・アンセルメ指揮 スイス・ロマンド管弦楽団 (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7043 1954-1964年録音)「ロシア管弦楽曲集」というアルバムに収録されています。数学者から指揮者に転向したアンセルメ。 スイス・ロマンド管弦楽団を創設して亡くなるまで常任指揮者を務め、フランス音楽、ロシア音楽を得意としており、繊細な響きでしっとりとした色彩を帯びた音楽を表現した、現代ではもう稀有な音楽家の一人です。 その彼が最も得意としたロシアの作曲家が書いたオーケストラ音楽ばかりを1枚に収録した名盤の復刻です。収録曲ボロディン:歌劇「イーゴリ公」~〈だったん人の娘たちの踊り、だったん人の踊り〉ボロディン:交響詩「中央アジアの草原にて」リムスキー=コルサコフ:序曲「ロシアの復活祭」リムスキー=コルサコフ:歌劇「皇帝サルタンの物語」~〈熊蜂の飛行〉グリンカ:歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲リャードフ:「ババ・ヤガー」 作品56リャードフ:「キキモラ」 作品63グラズノフ:交響詩「ステンカ・ラージン」 作品13・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1814年 初演 ベートーベン 交響曲第8番1873年 誕生 エンリコ・カルーソー(テノール)1887年 没 アレクサンドル・ボロディン(作曲家)1887年 誕生 ロッテ・レーマン(ソプラノ)1935年 誕生 ミレッラ・フレーニ(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 マンサクこれも友人宅で昨日の白梅の横に植わっていました「マンサク」です。 撮影地 大阪府和泉市 2007年2月22日

2007年02月27日

コメント(2)

-

ハチャトリアン バレエ音楽「ガイーヌ」/白梅

『今日のクラシック音楽』 アラム・ハチャトリアン作曲 バレエ音楽「ガイーヌ」アルメニア共和国という国があります。 旧ロシア帝国時代から帝政の植民地として徹底した属国政策・愚民政策が取られてきた小さな国で、西にトルコ、北にグルジア、東にアゼルバイジャン、南にイランが隣接する国で、ヨーロッパでは最も南東部に位置しています。 といっても彼らはヨーロッパ民族ではなく西アジア民族といった方がいいでしょう。そのアルメニアに生まれ、後世にショスタコービチ、プロコフィエフと並んで格別の現代ロシア作曲家と並び賞される作曲家がいます。 アラム・ハチャトリアン(1903~1978)がその人です。ハチャトリアンと言えば「剣の舞」。 まるで名詞代わりのような音楽が広く愛好されています。ハチャトリアンの名前、曲の名前を知らなくても小学校の頃から運動会などで盛んに流されていた音楽として、誰もが「あ~、あの曲!」と肯くほど有名な曲です。アルメニア生れの彼の音楽には大きな特徴があります。 祖国やコーカサス地方の民族音楽の強い影響を受けたのでしょうか、東方民族の音楽を自分の作曲の中に採りいれて東洋的な影を色濃く映し出しています。アルメリアは歴史的に古い国で、世界史でもすでに紀元前100年くらいから名前が出てきます。 しかし、この国の歴史は悲しく、東方と西方の中間点にあることから、まさに被侵略の繰り返しの歴史でした。 また多民族にまたがっているのも特徴です。 アルメニア人、グルジア人、レズギ人、アゼルバイジャン人などに代表される30数種の民族がひしめく国でもありました。そこに生まれたハチャトリアンは自分の音楽にこうした東洋的な響き、旋律を取り入れて、そこに強烈でたくましいリズムを弾ませて、色彩豊かな管弦楽と野性的で精力的な迫力を生み、健康的で大衆性を兼ね備えた音楽を創りだしています。この「剣の舞」や「レスギンカ」を含むバレエ音楽「ガイーヌ」は、ロシアのコルホーズ(農場)で働く若い主婦ガイーヌを中心にしてロシア革命以後の農村社会の日常生活を描いています。実は、この曲はリサイクル音楽なんだそうです。 1939年に祖国アルメニアの藝術週間に合わせて、アルメニア出身の政治家から新作バレエの作曲を依頼されて書いた音楽に「幸福」というのがあり、後にこの「ガイーヌ」に改訂・改作されたそうです。 ハチャトリアンはこの「ガイーヌ」で2度目のスターリン賞を授与されています(1度目はヴァイオリン協奏曲で受賞)。今日は、豊かな民族色に溢れ、東洋的で、野性的、エネルギッシュなオーケストレーションが魅力の「ガイーヌ」を聴こうと思います。全曲から彼自身が演奏会用に編曲した組曲が3つも作られていますから、組曲盤で聴くのもいいと思います。愛聴盤 ユーリ・テミルカーノフ指揮 ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団(東芝EMI TOCE59042 1985年2月録音)3つの組曲から9曲を選んでいます。 カップリングはハチャトリアンのバレエ音楽「スパルタカス」抜粋です。全曲盤ならこれ。ロリス・チェクナヴァリオン指揮 ナショナルフィルハーモニー (RCA原盤 BMGビクター BVCC8906-6 1976年10月録音・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1770年 ジュゼッペ・タルティーニ(作曲家)1899年 ブルックナー 交響曲第6番1922年 サン=サンーンス 組曲「動物の謝肉祭」1935年 ビゼー 交響曲第1番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 白梅これも近所の友人宅で撮った梅です。撮影地 大阪府和泉市 2007年2月22日

2007年02月26日

コメント(2)

-

シューマン 4本のホルンのための協奏曲/ラッパ水仙

『今日のクラシック音楽』 シューマン作曲 「4本のホルンと管弦楽のためのコンチェルトシュテック」ロベルト・シューマン(1810-1856)の書いた音楽にはどれもロマンの香りがいっぱいに溢れています。 4つの交響曲、ヴァイオリン協奏曲、チェロ協奏曲、ピアノ四重奏曲・五重奏曲、ピアノ曲「子供の情景」「クライス・レリアーナ」「謝肉祭」や珠玉の歌曲集、どれを聴いてもドイツロマン派の匂い立つような香りと情緒を味わえる音楽ばかりです。そのシューマンが書いた作品の中で、隠れた傑作として「4本のホルンと管弦楽のためのコンチェルトシュテック」という、謂わばホルン協奏曲が遺されています。 4本のホルンという楽器編成とホルン吹奏技術の難しさがあるのでしょうか、演奏会や録音ではまだまだマイナーな曲としての位置づけに終わっていますが、私はこれぞドイツロマン派音楽の一つの典型的な曲だと思います。 第1楽章の冒頭を聴くと、まるで彼の交響曲第3番「ライン」を想わせる様な旋律と和声が、聴く者をドイツの森やライン川沿いの緑豊かな地へと誘うようで、いきなりシューマンの「ロマン音楽の世界」へと放り投げられる感じです。 第3番「ライン」もホルンが大いに活躍する曲なので、音楽は非常に似た情緒・雰囲気を漂わせています。R.シュトラウスにも、後期ロマン派の匂いがいっぱいの「ホルン協奏曲」がありますが、シューマンの曲は4本のホルンであるために、非常に力強くて、太くて、しかも柔らかい「豊穣の角笛」といった感のある、雄大、壮大なホルン独特の音色が私のリスニングルームを、いっときドイツ旅情・ドイツの森で繰り広げられたあろうと想像させてくれる「狩の情景」へと変えてくれます。4本のホルンがそれぞれの異なる旋律を吹きながらも、絶妙のハーモニーを醸し出して融合していくさまは、音楽での「贅沢の極み」のような豊穣な音色が部屋を圧倒して響きます。ホルンを吹く人ならこの曲を吹いてみたいだろうなあ、と聴くたびに思う、まさに「隠れ名曲」の逸品です。このシューマン「4本のホルンと管弦楽のためのコンチェルトシュテック」は、1850年の今日(2月25日)、ドイツ・ライプチッヒのゲヴァントハウスで初演されています。愛聴盤 ペーター・ダム(ホルン) 「ロマンティック・ホルン作品集」ジークフリート・クルツ指揮 ドレスデン国立歌劇場管弦楽団(AVECレーベル AVCL25300 1983年11月録音 海外盤)ウェーバー (1786-1826)、アルベルト・ロルツィング(1801-1851)、カミーユ・サン=サーンス(1835-1921)のホルン協奏曲が収録されていて、少し暗めの重厚な「いぶし銀」のような音色のドレスデンとペーター・ダムの豊穣なホルンの響きが楽しめる演奏・録音盤です。↓ペーター・ダムもう1枚 アメリカン・ホルン四重奏団 ダリウシュ・ヴィシュニエフスキ指揮 シンフォニア・ヴァルソヴィア(Naxosレーベル 8.557747 2003年7月録音 海外盤)2006年2月にリリースされた最も新しい録音盤(Naxos)で1000円。 しかもヘンデル、テレマン、ハイドン(交響曲第31番)の全て4本のホルンが絡む作品を収録した企画のおもしろいCDで、現在はこれを聴いています。↓シューマン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1850年 初演 シューマン 「4本のホルンと管弦楽のためのコンチェルトシュテック」1877年 初演 チャイコフスキー 幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ラッパ水仙撮影地 大阪府和泉市 2007年2月22日

2007年02月25日

コメント(4)

-

グリーグ 「ペール・ギュント」/白椿

『今日のクラシック音楽』 グリーク作曲 「ペール・ギュント」北欧のノルウェーは、国土の1/3が北極圏に入っている国で、土地の大部分が山地です。 私がオスロを訪れたのがいつも冬のために、この海岸線のクルージングが出来なかったので、実際には見ていないのですが、ここの海岸線は「フィヨルド」と呼ばれる入り組んだ地形で、まるで切り刻まれたような形をしています。 そういう地形が国民性を育てていったのでしょうか、こういう地形によって海への航海術に優れていたのでしょう、「ヴァイキング」と呼ばれるヨーロッパの海岸線を巡って、強奪、略奪を繰り返す「海賊」の発祥地でもありました。現地の人に聞いた話ですが、コロンブスのアメリカ新大陸以前にこのヴァイキングがすでに新大陸に足を降ろしていたそうです。 富と冒険を求めて航海可能なところには勇敢に乗り出して行ったのでしょう。こういうノルウェーには有名な文豪イプセンがいます。 この人は「人形の家」や「野鴨」などの現代でも上演されています戯曲で有名な人です。 特に「人形の家」は、ヒロインのノラが夫に向かって叫ぶ言葉ー何よりも第一に、私は一人の人間です。 あなたと同じように」-は女性解放の高らかな宣言として有名です。 こういう社会問題とまったくかけ離れた戯曲も、イプセンは書いています。 ノルウェーに伝えられる「ペール・ギュント伝説」を戯曲にして冒険好きな国民性を描いてみせたのです。この戯曲の舞台上演に際して、イプセンは劇的効果を高めるために付随音楽を使いたいと願って、自国の作曲家グリーグ(1843-1907)にその音楽の作曲を依頼しました。 それが今日、優れたオーケストラ作品として親しまれています劇付随音楽「ペール・ギュント」です。主人公は冒険好きなペール・ギュントで、婚約者の女性ソルベイクがいるにもかかわらず、村を飛び出して結婚式最中の花嫁を奪ったり、魔王の娘をたぶらかして殺されそうになったりした挙句に、アメリカ新大陸に渡って巨万の富を手に入れて祖国に帰る航海中に嵐に遭い、一命を取り留めたものの無一文となって村に帰ってくると、白髪となったあのソルベイグが彼の帰りを待っていてくれたのです。 「私を救ってくれたのは君だ」と泣き崩れるペール・ギュントは彼女の膝を枕に、静かに安からに死を迎えるのでした。この音楽はグリーグらしい抒情性に富んだ、親しみやすい平明な旋律で書かれており、「朝」「オーゼの死」「アニトラの踊り」「アラビアの踊り」「ソルヴェイクの歌」など、一度聴けば忘れられない美しい表情に満ちており、素晴らしい音楽となっています。特に好きな曲は「ソルヴェイクの歌」で「冬は去り、春は逝き、夏も過ぎゆき、年暮れて・・・」とソプラノ独唱で歌われる旋律は、一度聴けば生涯忘れることのない感動的な歌が大好きな一つです。音楽と共に、舞台上演の初演は1876年の今日(2月24日)、オスロで行われました。初演後、グリーグは全23曲から4曲ずつを選び、演奏会用組曲としました。 それが第1組曲、第2組曲です。愛聴盤 ブロムシュテット指揮 サンフランシスコ交響楽団 (Decca原盤 ユニヴァーサル・クラシック UCCD5039 1988年録音)20曲を選び、物語順に演奏され、台詞も入っておりほぼ舞台上演に近い形の演奏・録音です。これら20曲を合唱、独唱を交えて聴いていますと舞台を彷彿とさせるものがあります。全曲から12曲を選んだサー・ジョン・バルビローリがハレ管弦楽団を指揮したディスクがありますが(東芝EMI Eternityシリーズ TOCE1211)をも聴いていますが、現在は廃番になっているようで、復刻して欲しい1枚です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1876年 初演 グリーグ 劇付随音楽「ペール・ギュント」1934年 誕生 レナータ・スコット(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の一花』 白椿近所の友人宅の庭に咲く白い椿です。 種名はわかりません。撮影地 大阪府和泉市 2007年2月22日

2007年02月24日

コメント(2)

-

クラシック音楽と女性

『今日のクラシック音楽』 女性と音楽以前から疑問に思っていたのですが、何故音楽史上に残る作曲家・音楽に女性の名前がないんだろうと。演奏家にはキラ星の如く女性がいるのに作曲ではほとんど皆無です。 どうしてなんでしょうか?作曲は男の特権なのでしょうか? ポップスやニューミュージックには女性もいますがクラシック音楽はまるで男性の独壇場ですね。 男と女の持ち場が神様によって明確に取り決められているのでしょうか?まるで謎のようです。 男は「頭で考える」、女は「子宮で考える」とよく言われる言葉ですが、こんなことが影響しているのでしょうか?どなたか明快に説明できる理由を聞きたいものです。どうして女性作曲家が皆無で作品が皆無なのでしょうか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1845年 初演 リスト 交響詩「前奏曲」1913年 初演 シェーンベルグ 「グレの歌」1934年 没 エドワード・エルガー(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の一花』 ナズナ近所の公園に咲く「ナズナ」です。撮影地 大阪府和泉市 2007年2月22日

2007年02月23日

コメント(10)

-

チャイコフスキー 交響曲第4番/龍尾神社の枝垂れ梅

『今日のクラシック音楽』 チャイコフスキー作曲 交響曲第4番ヘ短調作曲家と女性の交際が生んだ名曲が音楽史上に多く残されています。 同性愛への好みがあったロシアの作曲家ピョートル・チャイコフスキー(1840-1893)にもそんな1曲があります。 交響曲第4番ヘ短調 作品36がそれです。チャイコフスキーを語る時にいつも見え隠れするのが当時のロシア鉄道王カール・オットーの未亡人ナジェージダ・フォン・メック。 夫亡き後の莫大な資産を抱えたこのメック夫人は、チャイコフスキーには破格の経済援助を与えていました。 二人の接触は夫人の家に出入りしていたコチェークというチャイコフスキーの教え子であるヴァイオリニストの紹介でした。当時のチャイコフスキーが経済的には苦しい状況にあったことをコチェークはよく知っていました。 それでメック夫人に援助の話を持ちかけたと言われています。 メック夫人の夫亡き後の楽しみは6男6女の子供たちの成長を見守ることと、好きな音楽を楽しむことであったようです。 かねがねチャイコフスキーの非凡な音楽才能を買っていたメック夫人は、コチェークからの依頼に二つ返事で答え、チャイコフスキーに小品の作曲を委嘱して、二人の交際が始まったのです。 法外な謝礼によってメック夫人に興味を持ったのが1876年の冬のことだと言われています。交際と言っても二人は生涯顔を合わせることがなく、手紙だけでの付き合いであったようです。 1200通余りの手紙がチャイコフスキーからメック夫人に書かれているそうです。 法外な謝礼はやがて月額となって決まった金額の援助がなされました。 チャイコフスキーのモスクワ音楽院教授就任の初任給が50ルーブルで、「白鳥の湖」への謝礼が800ルーブルだったそうです。 それに比べてメック夫人の援助が月額6000ルーブルだったそうで、まさに破格の法外な謝礼と言えるでしょう。経済的に落ち着いた環境でチャイコフスキーは、精神的に随分と余裕を得て作曲活動を行っていたようです。そんな彼にとんでもない女性が現れてチャイコフスキーを悩ませます。 1877年のことです。 彼の教え子にアントニーナ・ミリューコヴァという9歳年下の女性がいて、彼に熱烈な恋文を書いて結婚を迫ってきました。 押し切られる形で結婚を承諾したチャイコフスキーは彼女に失望したのは結婚後すぐだったようです。 メック夫人に宛てた手紙には妻となった女性は、彼の仕事が何たるかを理解しないどころか、彼の音楽の楽譜の1枚すら知らなかったようです。 結婚3か月で別れてしまい、それがチャイコフスキーに深刻な精神的ダメージを与えたようです。弟の提案でチャイコフスキーはスイス・イタリアへ旅行をして、徐々に回復していったようです。 そこで書かれたのが交響曲第4番でした。 メック夫人からの経済援助を受けた後の初めての大作でした。この曲はよく「人生と運命」を表現した音楽と言われています。 チャイコフスキーはこの曲をフォン・メック夫人に献呈しており、この曲の作曲の動機・内容について、細かく手紙に書いています。 手紙にはこう書かれています。 「この交響曲を書いていた冬の間中、私はひどくふさぎこんでいましたが、この曲は当時私が経験したことを忠実に反映しています」と。第1楽章 冒頭の旋律は、この交響曲全体の精髄であり、生命であると述べており、第1主題は、幸福を妨げ、魂の毒を注ぎ込んでくる力で、絶望して諦めを余儀なくされるが、それでも夢に浸りたくなる。 「運命」と「夢」が交錯する激しい音楽。まるで激しいドラマが開始するかのような、第1楽章冒頭のホルンとファゴットによる劇的・熱烈な旋律が奏されると、聴き手はもう激しいこの曲のドラマの中へと引き込まれていきます。 この旋律は「運命の動機」と呼ばれています。 この動機がベートーベンの第5番のシンフォニーのように、他の楽章の楽想にも表れ、この曲の中心的な動機となっています。まるで情熱と嘆きの交錯するような、激しさと哀愁が同居しているような、チャイコフスキーが自分の人生を語るかのようなドラマティックな展開をみせて壮烈なコーダへと進み、たたみかけるような激しさのクライマックスを迎えます。第2楽章「悲哀の楽章」とチャイコフスキーが書いています。 「仕事に疲れ果てた人が放心したように座っている時の憂鬱な気分の状態」と書かれています。 「いっとき過ぎし日を懐かしむ気分になるが、新しいことに挑戦する勇気がない」とも書かれています。オーボエの寂しさから始まり、それがとても印象的です。 まるで今までの人生を思い出しているかのような風情が楽章を貫いています。 寂しさ、悲しさ、切なさが同居する音楽です。第3楽章「気まぐれな気分の楽章です。 酒に酔った時のようなとりとめのない感情です」と書いています。弦楽器によるピッチカートで始まり、主部はこれのみ。 三部形式のようで、2部はロシアン・ダンスのようなリズムで軽快に管楽器で刻まれ、またピッチカートに戻ってマーチ風に展開して終わります。 まるで人生の、つかの間の「うたた寝」のような楽章です。第4楽章「人生を楽しんでいる人たちに飛び込んで行こうとすると、あの運命の動機が現れます。 しかし生きる希望を持てるまで、人生を楽しむ人たちの幸せを喜んであげたい」と書かれています。この曲のクライマックスだと私は思います。 3つの主題ー激しい第1主題、ロシア民謡風の優しい感じの第2主題、力強く明るい第3主題、これらが交互に現れるロンド形式です。 この楽章に、チャイコフスキーがイタリアの燦燦と明るい陽射しに触れて、生きる喜びを熱烈に表現しているのではないかと感じられます。 激しさを加えて豪快にクライマックスを迎えて明るく曲を閉じます。「人生」「運命」という言葉がメック夫人に宛てた手紙に何度も現れており、この曲も全曲を通して暗い色彩に彩られており、ミリューコヴァとの不幸な結婚生活の痛手が影を落としているかのようです。交響曲第4番は、1877年にこうして対照的な女性との接触・交際、結婚・離婚から生まれた曲と言えるでしょう。1878年の今日(2月22日)、この交響曲第4番が初演されています。愛聴盤 ピエール・モントー指揮 ボストン交響楽団(RCA原盤 BMGジャパン BVCC37166 1959年録音)カラヤン/ウイーンフィル、 ムラビンスキー/レニングラード、 ザンテルリンク/ベルリン放響、 ゲルギエフ/ウイーンフィル、 ロジェストヴェンスキー/レニングラードフィル(BBCライブ)など名演目白押しの曲ですが、熱い情熱と生命力豊かなモントー盤に最近ははまっています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1878年 初演 チャイコフスキー 交響曲第4番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の一花』 龍尾神社の枝垂れ梅昨日に引き続き静岡・掛川市の龍尾神社の枝垂れ梅です。 撮影地 静岡・掛川市 龍尾神社 2007年2月19日

2007年02月22日

コメント(8)

-

ドリーブ 「コッペリア」/白梅

『今日のクラシック音楽』 ドリーブ作曲 バレエ音楽「コッペリア」レオ・ドリーブ(1836-1891)が音楽史上に名を残しているのは、バレエ音楽「コッペリア」「シルヴィア」それにオペラ「ラクメ」の3曲によるものでしょうか。 その中でも「コッペリア」は現代でもロマンティックバレエの代表作として舞台上演されている傑作です。ドリーブはフランスの人で、フランスはバレエ好きとして有名な国です。近代バレエの原典と言われるアダンの「ジゼル」も1841年にオペラ座で初演されています。そんなフランスにもバレエ界の低調という時代がありました。 特に1860年代にはそれを極めていました。そこでフランス・バレエ界はもっと刺激と活を入れようと意気込んで、1867年に当時、新進作曲家であったレオ・ドリーブに新作バレエ「コッペリア」の作曲を依頼しました。曲は1867年秋には完成しましたが、バレエ上演予定のオペラ座では稽古と上演準備に3年もかけたそうです。 主役のバレリーナの人選にも周到な準備が進められた結果によるものだそうです。こうして、オペラ座の総力を結集したバレエ「コッペリア」の初演は、1870年5月25日に行われて大成功に終わったようです。 しかしフランスとドイツの戦争でナポレオン三世が敗れて、また受難の時代となり、ようやく1871年10月に再演されて大成功を収めたそうです。このバレエは、ホフマンの小説「ホフマン物語」の中の「砂男」の部分を題材としています。物語は、ポーランドの南部にあるガリシアが舞台で、青年フランツにスワニルダという恋人がいるのに、彼は人形作りの老人コッペリウスの娘コッペリアを好きになります。スワニルダはおもしろくなくて老人の家に忍び込んで娘が人形だとわかり、娘の衣装を身につけていると、フランツがやってきました。 からかうスワニルダ。やがてフランツもコッペリアが人形とわかって大円団となるというお話です。 一度だけ舞台上演を観たことがありますが、とても楽しいバレエでした。 特に第1幕のスワニルダの踊る「チャルダッシュ」と、第2幕のコッペリアと入れ替わったスワニルダの踊る壊れた機械のように踊る場面は圧巻です。そして、この「コッペリア」がロマンティック・バレエとして後世にも受け継がれ、やがてロシアのチャイコフスキーが書いた「白鳥の湖」の作曲への影響を与えたと言われています。音楽は、ロマンティックな魅力に溢れた旋律で実に楽しい作品です。レオ・ドリーブは1836年の今日(2月21日)、フランスで生まれています。愛聴盤 エルネスト・アンセルメ指揮 スイス・ロマンド管弦楽団 (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7038 1957年録音)ステレオ初期の録音ですが、LP時代からず~と聴き続けた演奏です。カップリングは同じドリーブのバレエ音楽「シルヴィア」。 古い録音ですがマスターテープの保存が良かったのか音質的には苦にならない録音です。但し、両曲ともハイライトとしての収録で全曲盤ではありません。↓アンセルメ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1836年 初演 ドリーブ作曲 バレエ音楽「コッペリア」1893年 誕生 アンドレ・セコビア(ギター奏者)1929年 初演 レスピーギ 交響詩「ローマの祭」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 白梅静岡県掛川市の「龍尾神社」内にあります「花庭園」に植わっている500株の枝垂れ梅を観てきました。 白とピンクの枝垂れが高低のある庭で織りなす様は圧巻でした。 それら枝垂れの中で白い梅が咲いていました。撮影地 静岡・掛川市龍尾神社 2007年2月19日

2007年02月21日

コメント(14)

-

ブログ再開

やっと新機PCが届いて設定も全て終了してブログ再開が可能となりました。 またクラシック音楽と四季の花画像日記を再開します。PCダウンの際は相当気分も落ち込んでいましたが、皆様の激励のお言葉に奮起することができました。 しばらく休んでいる間にも激励のコメントをいただき感謝致しております。 ありがとうございました。明日からこれまで通りの日記を更新してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。

2007年02月20日

コメント(22)

-

しばらく中断します

多くの方々のご訪問と書き込みをいただいて感謝致しております。 ありがとうございます。リンクをいたただいた方々や定期的にご訪問いただいておられる方々には申し訳ございませんが、しばらくの間日記を中断致します。 まだ新機PC機種の選定もしておらず、自宅でPCを使えないのが理由です。 毎日ネット・カフェへ通って更新するのも大変なので、新機届くまで休みます。 装いも新たに再出発するつもりです。 3月1日から再開致しますので、よろしくお願い申し上げます。

2007年02月15日

コメント(7)

-

ナタリー・デセイ

『今日のクラシック音楽』 ナタリー・デセイ「ミラクル・オブ・ザ・ヴォイス」購入未聴盤を聴くー第13弾1965年生まれのフランスのソプラノ歌手ナタリー・デセイ(最近は英語読みを嫌ってドゥセィと呼んでいるそうです)。歌唱は何度も聴いていますが、ディスクを買ったのはこの2枚組アリア集が初めてです。 小柄で痩せ型で華奢な体つきで、灰色の瞳の大きな目で美しい顔立ちー美貌の歌手。現代コロラトゥーラ・ソプラノの最高の歌手と言われており、このCDからもその才能を十分に満喫できます。完璧な技巧と最高音まで伸びのある美しい声に圧倒される感のある歌唱。 「まばゆさ」という例えがぴったりのコロラトゥーラ。 加えて容姿が美しく、まるでフランス人形のような舞台での立ち居姿が映える歌手。演劇を目指したという人ですから、歌に込められた演技性は申し分なく、このCDでもイタリア・オペラやモーツアルトのオペラ、ストラヴィンスキーやバーンスタインまで歌いこなしています。私のような者がとやかく言う必要のない、圧倒的な美しさで迫ってくるデセイの「歌」に脱帽です。ここで試聴できます。↓デセイ(Vergin Classic原盤 EMIレーベル 3633322 海外盤)収録曲ドリーブ:『ラクメ』~『鐘の歌』オッフェンバック:『ホフマン物語』~森の小鳥はあこがれを歌うマイアベーア:『ディノラ』~『影の歌』マスネ:『マノン』~私が女王のように町を行くと…彼らの声が甘い恋に誘うときグノー:『ロミオとジュリエット』~私は夢に生きたいシャブリエ:『いやいやながらの王様』~ジプシーの歌ドニゼッティ:『連隊の娘』よりドニゼッティ:『ランメルモールのルチーア』~狂乱の場オッフェンバック:『天国と地獄』よりオッフェンバック:『ロビンソン・クルーソー』よりモーツァルト:『魔笛』~『夜の女王のアリア』2曲モーツァルト:テッサリアの民よヘンデル:『愛の妄想』より R.シュトラウス:『ナクソス島のアリアドネ』~偉大なる王女さまJ.シュトラウス:ワルツ『春の声』ラフマニノフ:ヴォカリーズアリャビエフ:夜うぐいすストラヴィンスキー:『ナイティンゲール』~ナイティンゲールの歌アヴェ・マリア~映画『戦場のアリア』よりモンク/ヌーガロ:ラウンド・ミッドナイトバーンスタイン:『キャンディード』より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1786年 初演 モーツアルト オペラ「劇場支配人」1872年 初演 チャイコフスキー 交響曲第2番「小ロシア」1875年 初演 ラロ 「スペイン交響曲」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の一花 椿侘助昨年の画像です。撮影地 大阪市長居植物園 2005年3月12日

2007年02月07日

コメント(4)

-

映画「大いなる西部」

久しぶりに映画「大いなる西部」(1958年製作)を鑑賞。 アメリカの巨匠ウイリアム・ワイラーが「西部の男」(ゲーリー・クーパー主演)以来の実に18年ぶりに手がけた西部劇。 ワイラーと言えば「ローマの休日」(1953年公開)やあの不滅の名作「ベン・ハー」(1959年製作)のメガホンを採った、人間味あふれる情感をスクリーンに描き出した監督で、この西部劇「大いなる西部」も保安官対ならず者といった西部劇の典型的な図式ではなく、大西部に生きる人たちの人生哲学と東部からやって来た「船長」という海の荒くれ者を束ねてきた男の「生きる」ことへの考え方を浮き彫りにした、「大いなる西部」を背景に描いた詩情あふれる情感で描いています。1870年代のテキサス州のある大牧場主テリル少佐(チャールス・ビックフォード)の娘パット(キャロル・ベイカー)と結婚するために、東部からジェームズ・マッケイ(グレゴリー・ペック)がやって来るとこから物語が始まります。タイトルですでに駅馬車が町に入ってくるところから圧巻の出だしです。 ジェローム・モロスの大西部に誘うかのような「メイン・テーマ」が映画音楽史上に不滅の映画音楽として残っている、まさに「大いなる西部」をこのテーマで映画冒頭から表現し尽くしており、これから始まる物語に大いなる興奮と興味をかきたててくれます。出迎えた牧童頭のスティーヴ(チャールトン・ヘストン)は密かにパットのことを思っており、軟弱そうに見える東部紳士ジェームズに敵意丸出しを見せ付けます。スティーヴを先に帰した、ジェームズとパットは牧場に向かう途中で長年の抗争を繰り広げているヘネシー(バール・アイヴス)一家の酒に酔った息子たちから悪ふざけの歓迎を仕掛けられます。 テリル少佐とヘネシーは、パットの親友で女性教師ジュリー(ジーン・シモンズ)が持つ水源地を巡り対立しているのでした。この「悪ふざけ」が両家の抗争を一気に高めてしまいます。 少佐は大事な娘婿への「侮辱」と取り、パットもやり返さないジェームズを「臆病者」と思ってしまいます。 このズレが二人を破局へと導いてしまいます。ところが「船長」ジェームズにしてみれば、そんな「悪ふざけ」は船の中や寄港する港で何度も経験しているので、意にも介さないでいます。 それが少佐やパットには理解できません。 娘婿のやられた仕返しにヘネシー一家が住むブロンコ峡谷へ出かけて、ヘネシーの留守中に女・子供の容赦なく乱暴の限りを尽くします。 その夜娘婿の歓迎パーティにライフルを持ったヘネシーが現れて、本格的な抗争・戦争に発展していきます。少佐はジェームズに言います。 「この広い西部では保安官は何百キロ先にしかいない。 ここでは自分が自分を守るしかないんだ」と。 映画が始まって30分間でワイラー監督の意図するものが見えてきます。タイトルは「大いなる西部」(The Big Country)ですが、とても皮肉に描いているエピソードがあります。 海を航海する「船長ジェームズ」にとってコンパスは自分の位置を知らせる大事で便利なものです。 それをもって抗争の種となっている「ビッグ・マディ牧場」を視察に出かけます。 誰にも何も言わずに(下働きのラモンだけに言って)出かけたジェームズを頭から「迷い子」扱いの西部の男たち。 コンパスのおかげで迷ったと思っていないジェームズ。パーティの席上で近隣の男がジェームズに自慢のように言います。 「どうだい、西部は広いだろう」と。 ジェームズは「海の広さに比べたら大したことがありません」と。 ここにワイラーの皮肉を見ることができます。船長ジェームズを演ずるグレゴリー・ペックは、彼独特の演技を見せています。 顔の表情(アップで)で演技するペックの独壇場です。 その冷静さが激情に走る西部男たちとの見事なコントラストをなしており、西部の男の魂をスクリーンいっぱいに発散するテリル少佐役のチャールズ・ブロックフォードの渋い演技、正義をある程度わきまえているヘネシー役のチャール・アイヴスの巧い演技、少佐に異論があっても従いていく牧童頭のスティーブ役のチャールトン・ヘストン、わがままパット役のキャロル・ベイカーの見事な西部娘、理知的で西部を理解する魅力いっぱいの女性教師役のジーン・シモンズ、出来損ないで最後にジェームズとの単発ピストルで卑怯な決闘をおこなってヘネシーに撃ち殺されるチャック・コナーズ(殺したあとの嘆きを抑えながら、息子の頭をかき抱くヘネシーの悲しみはこの映画で唯一の人間味あふれるシーンです)。舞台は申し分ない大西部。 そこに描かれる人間模様の素晴らしさ。 役者の素晴らしさ。 明瞭に伝わってくる『人間への愛』。中学2年生の正月に大阪・松竹座でロードショー公開されて以来、リヴァイバル・TV放映・二流映画館での公開、地方や外国での放映機会は逃さず観てきた「大いなる西部」。 おそらく30回以上は観ていると思います。私の大好きな映画の一つです。

2007年02月06日

コメント(0)

-

山田耕作 「長唄交響曲(鶴亀)」

『今日のクラシック音楽』 山田耕作作曲 「長唄交響曲(鶴亀)」未聴盤を聴くー第12弾作曲家山田耕作の作品といえば「赤とんぼ」「この道」「からたちの花」オペラ「黒船」くらしか知らない私には、交響曲というジャンルでの山田耕作はとても新鮮な感じがしました。 しかも江戸時代・元禄文化の風情を伝える「長唄」というタイトルがつけられている交響曲。Naxosが日本人作曲家シリーズとリリースしている最新のディスクで、発売当時からとても気になるCDでした。 ようやく昨年12月に買って正月明けに聴いてみました。演奏時間約17分の曲ですが、驚きと感動に包まれる素晴らしい音楽でした。 「長唄」のエッセンスを採り上げて、オーケストラが「長唄」変奏曲風に演奏する交響曲なのかと思いきや、何と「長唄」をオリジナルそのままに演奏させて、協奏曲風にオーケストラが演奏するスタイルで、日本文化の粋のような江戸情緒そのままの純日本音楽に、西洋音楽が見事に融和された感嘆すべき音楽となっています。「長唄」は年に数回NHK教育TVで放映される程度のもので、私も1年のうち1回観るか観ない程度のジャンルなので、長唄のすべてを耳をそばだてて聴く機会はほとんどないのですが、これほど江戸情緒を楽しめる音楽、しかもそれほど難しく、退屈しないで聴けたのも驚きです。 江戸・元禄の世界にタイムスリップしたような感があり、そこへオーケストラが協奏曲風に美しい旋律を奏でているという、まさに異文化の音楽が見事に融合・融和しているとしか言いようにない見事な作品です。山田耕作の美しい旋律と「長唄」への着眼に感嘆の作品です。録音は日本で日本人技術者によって行われており、長唄をクローズアップさせてオーケストラを引っ込めた感じの録音が素晴らしい優秀録音盤です。湯浅卓雄指揮 東京都交響楽団宮田哲男(長唄) 東音味見亭(三味線・お囃子) (Naxosレーベル 8.557971 2005年10月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1887年 初演 ヴェルディ オペラ「オテロ」1895年 初演 イッポリトフ=イワーノフ 組曲「コーカサスの風景」1911年 誕生 ユッシ・ビョルリンク(テノール)

2007年02月05日

コメント(4)

-

ヒラリー・ハーンのパガニーニ

『今日のクラシック音楽』 ヒラリー・ハーンの「パガニーニ ヴァイオリン協奏曲第1番」未聴盤を聴くー第11弾今年28歳になるアメリカの若手女性ヴァイオリン奏者ヒラリー・ハーンがドイツ・グラモフォンに4作目となるアルバム録音がなされ、昨年7月に海外盤、10月に国内盤がリリースされています。私は彼女がソニーに録音したバッハの「パルティータ」、ベートーベン、ブラームス、メンデルスゾーン、バーバーなどの協奏曲、グラモフォンへのエルガーの協奏曲、モーツアルトのソナタ集などを買って聴いています。 まだ若い奏者ですが、技巧はしっかりとしており「歌心」にあふれた美しいヴァイオリンの音色が魅力的な演奏を聴かせてくれます。そのハーンの新盤がパガニーニのヴァイオリン協奏曲第1番(カップリングはシュポアの協奏曲第8番)で、「歌」と表現してもいいほどの美しい旋律に富んだパガニーニは、ハーンの弾くヴァイオリンの音色にぴったりの選曲です。演奏は期待以上のもので、実に美しく「歌心」を込めて弾かれており、この曲の持つ「歌」の情感にぴったりです。 音色はとても透明度の高い澄んだ美しいヴァイオリンで、適度の緊張感も張りつめており、しかも情感豊かに彩りも多彩な音色で聴かせています。しかも歌い込まれた表現に「しなやかさ」さえ感じさせるものがあって、この若さでこれだけの表現を出来るハーンには空恐ろしささえ感じるものがあります。庄司沙耶香、サラ・チャンでこの曲を楽しんでいましたが、ここに新たな美しい演奏盤が加わったことに嬉しさ・幸せを感じています。(ドイツ・グラモフォン 4776232 2005-6年録音 海外盤)ヒラリー・ハーン(Vn)大植英次指揮 スエーデン放送交響楽団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1912年 誕生 エーリッヒ・ラインスドルフ(指揮者)

2007年02月04日

コメント(0)

-

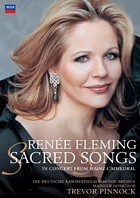

フレミングの「ディーヴァへのオマージュ」

『今日のクラシック音楽』 ルネ・フレミング 「ディーヴァへのオマージュ」未聴盤を聴くー第11弾現代の第1級のディーヴァであるアメリカのルネ・フレミングのオペラ・アリア集が昨年10月にリリースされました(国内盤は12月始めに発売されています)。 このリリコ・ソプラノ歌手の素晴らしさはレパートリーがとても広いこと、言語に堪能していること、そして歌唱はとても強靭なことなどが挙げられます。そのフレミングが新しく録音したオペラ・アリア集が「ディーヴァへのオマージュ」。 しかし、このCDの製作の意図がよくわかりません。 英文解説を読むと往年のソプラノ歌手たちーマリア・イェルツァ、エミー・デスティン、ロッテ・レーマンなどーをイメージして曲を選んで歌っていると書かれていますが、最大の疑問は1959年生まれのフレミングがこれらの往年の歌手の歌唱を聴くとしても録音メディアーそれもSP録音ーくらいしかないはずです。その意味で「オマージュ」というタイトルに???が残ってしまいます。 まあ、それはあまり詮索しないことにしましょう。 何よりも素晴らしいと思ったのはレパートリーの広さと国が違ってもオリジナル言語で歌っていることです。収録曲1.チレア:『哀れな花よ』(歌劇『アドリアーナ・ルクルヴール』)2.スメタナ:『私はどうすれば良いのか?』(歌劇『ダリボル』)3.チャイコフスキー:『小屋の裏手では牧場が青々としている』(歌劇『オプリーチニク』)4.プッチーニ:『歌に生き、恋に生き』(歌劇『トスカ』)5.コルンゴルト:『私は彼のところへ行った』(歌劇『ヘリアーネの奇蹟』)6.グノー:『おお、かよわき燕』(歌劇『ミレイユ』)7.R.シュトラウス:『何とあなたは平和で包んでくれることでしょう』(歌劇『ダナエの愛』)8.R=コルサコフ:『私の花よ!』(歌劇『セルヴィリア』)9.ヴェルディ:『静かな夜だった』(歌劇『トロヴァトーレ』)10.マスネ:『この黄金の杯に毒を注いだ』(歌劇『クレオパトラ』)11.ヤナーチェク:『モノローグと祈り』(歌劇『イェヌーファ』)12.コルンゴルト:『私はあの人に決して会ってはならない』(歌劇『カトリーン』) これらのナンバーを見ると、かなりなオペラ好きに受けそうな選曲で通り一遍のモーツアルトやイタリア・オペラの有名アリア集とは一線を画しています。 その意味ではとても貴重なアルバムだろうと思います。さて肝心のフレミングの歌唱ですが、これだけ広いレパートリーを完璧に歌うこと、聴き手を満足させて感動を誘うことは至難の業だろうと思うのですが、果たして聴いたあとの感想は複雑なものでした。 全てを手放しで褒めることのできないのは確かです。やはりフレミングは凄いな、と感じたのはヤナーチェックの「イェヌーファ」のアリア「モノローグと祈り」とR.シュトラウスのアリアくらいでした。 悪いという意味でなくて感動しなかったという意味です。フレミングの歌唱はここでは全てのアリアで感情露出過多気味で「トスカ」の「歌に生き、恋に生き」などはあまりに大げさにトスカの心情を歌おうとしているのか、かえって女の辛い心情が伝わって来ません。 このアリアは、私の好みでは、楚々とした心情で悲しみ・辛さを伝えているテバルディのような歌唱が最適かと思っていますから、これだけ綿々と歌われてしまうとかえって悲劇性が失われてしまいます。 とにかく長いフェルマータ、最後の音の引っ張り具合などがその最適な例です。しかし、これらの不満はフレミングだからこそ指摘できるもので、これだけのレパートリーを歌いこなす彼女の才能に影が落ちるものでもありません。 甘美な歌唱が素晴らしく感じられるコルンゴルドのアリア、チレアのアリアなどは美しく歌いこまれていて、やはりフレミングは「凄い!」と思わせるアルバムです。どなたにでもお勧めというわけには」いきませんが、オペラ好きな方には一聴をお薦めできる、ちょっと変わったアルバムです。ルネ・フレミング(ソプラノ)ワレリー・ゲルギエフ指揮キーロフ歌劇場管弦楽団(DECCAレーベル 4758069 2006年6-7月録音 海外盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1809年 誕生 フェリックス・メンデルスゾーン(作曲家)1823年 初演 ロッシーニ オペラ「セミラーミデ」1844年 初演 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」1901年 初演 フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」(最初の3曲)

2007年02月03日

コメント(0)

-

アンナ・ネトレプコ 「ロシアン・アルバム」

『今日のクラシック音楽』 アンナ・ネトレプコのロシアへのオマージュ未聴CDを聴くー第10弾オペラ歌手として容姿・美貌が抜群の美しさを備えたアンナ・ネトレプコ。 まるでポップス界のアイドルのような扱いをされているロシア出身で、現在飛ぶ鳥を落とす勢いのソプラノ歌手。 そのネトレプコが祖国ロシアの歌ばかりを聴かせるアルバムを昨年11月にリリースしています。 タイトルは「ロシアン・ソング」。舞台デビューはモーツアルトの「フィガロの結婚」、多くはモーツアルトやイタリアオペラを数多く歌っていたネトレプコですが、祖国ロシアのオペラ・アリアや歌曲ばかりを歌っているこのアルバムは、まるで水を得た魚のように美しい歌声を聴かせてくれます。オペラ好きの私でもこのアルバムに収録されているアリアで聴いていたのはチャイコフスキーの「エフゲニー・オネーギン」とプロコフィエフの「戦争と平和」くらいでしょうか。 あとのグリンカやR.コルサコフのオペラアリアは初めて聴く曲ばかりです。ネトレプコを支えるのが彼女の才能を見出して「戦争と平和」のナターシャに抜擢して、センセーショナルなデビューをさせたワレリー・ゲルギエフ指揮のキーロフ歌劇場管弦楽団。収録曲を聴き終わって感じたのは、何と美しい音楽・旋律! ほとんどがディスクでもなかなか聴けない曲なのですが、どれもこれも「美しさ」にあふれた情感豊かな抒情的な音楽に包まれています。ロシアの音楽・演奏と言えば、大地を揺さぶるように走る重戦車のような趣きをまづ思い出されますが、ここに収められた「ロシアの歌」はとてもリリカルで、繊細とも言える抒情的な情感いっぱいの音楽です。 これにまづ驚かされます。同じロシアの名花・ボロディナ(メゾ・ソプラノ)が西側にデビューした10数年前にPhilipsに残した「ロシア歌曲集」でもその情感を伝えてくれていましたが、音域の違いで少しは暗さを伴う歌唱でしたが、この「ロシアン・アルバム」に刻み込まれたネトレプコの「歌」は、実に透明性の高い響きで、繊細に且つ明るく、そして何よりも「美しさ」を伝えてきています。重苦しさもなければ、肥満体を思わせる感情露出過多気味の脂っこい「歌」でもない、清澄で明るく、実に透明度の高い歌を響かせています。 全曲がこの響きで聴く者を幸せな気分へと運んでくれます。「エフゲニー・オネーギン」の有名な「手紙の場」の長大なアリア(約13分)などは、ネトレプコのこの歌唱を聴くまでは小沢征爾指揮でウイーンフィルと歌ったミレッラ・フレーニ(ウイーンでの全曲ライブ録音)やキリ・テ・カナワの歌唱を好んで聴いていましたが、ネトレプコの透明性のある美しい響き共に、恋する若き女性の心の襞を初々しさの情感で訴えてくる歌唱に感動しています。 ここには「声」だけでなく「歌唱と演技性」の確かさを感じさせる非凡さを刻み付けています。 イタリア・オペラではどこか脆弱さを感じていましたが、このアルバムでネトレプコはリリコの美しさを完璧に近い形で伝えています。ドイツ・グラモフォンの録音スタッフがロシアまで出かけて録ったこのアルバムは、演奏に花を添える超優秀録音で聴かせてくれます。 R.シュトラウスのオーケストラ作品のような豪華・絢爛たる音楽を優秀な録音で聴かせるといった類のものでなくて、オペラ劇場で聴く雰囲気たっぷりの、実にバランスのとれた素晴らしい音でいっそうの感動を味あわせてくれます。 (ドイツ・グラモフォン 4776384 2005-6年録音 海外盤)ユニヴァーサル・ミュージックから国内プレス盤も発売されています。(追記)収録曲1.チャイコフスキー:「悲しい涙など知らずに過ごした日々」(歌劇「イオランタ」)2.ラフマニノフ:「ここは素晴らしい場所」(12の歌 作品21-7)3.ラフマニノフ:「美しい人よ、私のために歌わないで」(6つの歌 作品4-4)4.R.コルサコフ:「汝、皇太子、わが救済者よ」(歌劇「皇帝サルタンの物語」)5.R.コルサコフ:「ああ、可愛そうなはにかみ屋の雪娘よ!」「女友達とイチゴ摘みに行き」(歌劇「雪娘」)6.R.コルサコフ:「偉大なる皇帝よ!私に百回尋ねよ」(歌劇「雪娘」)7.R.コルサコフ:「イヴァン・セルゲーイチ、庭に行きましょう」(歌劇「皇帝の花嫁」)8.チャイコフスキー:「ピンピネッラ、フィレンツェの歌」(6つのロマンス 作品38-6)9.グリンカ:「清らかな野原を私は見る」(歌劇「イワン・スサーニン」)10.プロコフィエフ:「奇跡だ、なんと彼女は素晴らしい」(歌劇「戦争と平和」)11.ラフマニノフ:「おお、泣かないで、私のパウロ」(歌劇「フランチェスカ・ダ・リミニ」)12.チャイコフスキー:手紙の場面「私は破滅してもいい」(歌劇「エフゲニー・オネーギン」)アンナ・ネトレプコ(Ms) ズラータ・ブリチェワ(Ms) ディミトリ・ヴォロパエフ(T)ヴラディーミル・モロズ(Br) イリヤ・バンニク(Bs)アレクサンドル・モロゾフ(Bs)マリインスキー劇場合唱団(合唱指揮:アンドレイ・ペトレンコ)マリインスキー劇場管弦楽団指揮:ヴァレリー・ゲルギエフ

2007年02月02日

コメント(6)

-

PCの修理

今日電話でPC修理の見積もりが電話連絡で聞きました。 価格は¥55,000 期間は1.5ヶ月。 ハードディスクの損傷が激しいようです。 期間が問題です。 約45日も待っていられない事情があります。 趣味のこの日記はネット・カフェで書けることができても翻訳の仕事でこの場所ではおそらく無理でしょう。 翻訳仕事には色々な資料(辞書・文献など)が必要で、大げさに言えば自宅の仕事部屋をここに持ってこなければなりません。また日本語草案者にもたびたび文章の意味・不明な点を訊くこともあり、こういう場所では具合の悪いところもあります。結論は新機を買い換えることにします。 150,000円くらいの投資になりますが、5年間使えるとして年30,000円。 月にして2,500円くらいでしょうか。 仕事で取り返せるか疑問ですが(何歳までやれるかわかりませんので)、今はその選択しかないようです。

2007年02月01日

コメント(14)

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

-

- 人気歌手ランキング

- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…

- (2025-11-15 04:58:28)

-

-

-

- ライブ・コンサート

- Mew @ Toyosu Pit, 24th November 20…

- (2025-11-25 15:20:12)

-

-

-

- 洋楽

- ジョ・ジョ・ガン 『ジャンピング・…

- (2025-11-25 04:17:42)

-