2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2007年12月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

ありがとうございました

本年も多勢の方々のご訪問とコメントをいただきありがとうございました。 おかげさまで毎日の平均アクセス数が200となっています。ブログ開設以来3年半が経過して多くの方々とお知り合いになり、とても有意義な時間を毎日過ごさせていただいております。 リンクしていただいています方々のページを訪問させていただきお礼の言葉を申し上げますのが礼儀かと思うのですが、100を超えるリンク数ですので非礼とは存じますが、この場を借りましてお礼を申し上げます。 ありがとうございます。ブログの内容は99%クラシック音楽の話題で作曲家・演奏家の誕生日・命日にちなんで曲を選び、またその曲の初演日を記念して記事を書いてきました。 その数が1100件を超えておりクラシック音楽を聴いておきたいという数を網羅してきました。来年からは視野を変えてクラシック音楽だけではなくて、日々感じたことを書いていこうと思っています。 まだまだ紹介したい音楽はありますが、ひとまづここで区切りをつけて音楽からは少し離れた話題を中心に書いていこうと思っています。明日はお寺行事の準備などがありますので、今年の記事は今日で終わらせていただきます。重ねて今年1年のご愛顧のお礼を申し上げます。 ありがとうございました。どうぞ良いお年をお迎えください。

2007年12月30日

コメント(22)

-

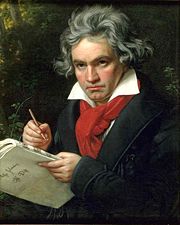

ベートーベン ピアノ五重奏曲

『室内楽の楽しみ』 ベートーベン作曲 ピアノと管楽のための五重奏曲 ヨーロッパのクラシック音楽のルーツは、私は「教会音楽」と「サロン音楽」だと信じています。 前者はJ.S.バッハによるドイツ・バロック音楽へと発展していき、フランスではクープラン一族の「サロン音楽」へと発展した音楽があります。大バッハの教会音楽や器楽曲と共に、貴族によってもてはやされたサロン音楽の一つが、室内楽作品でした。少人数の人たちが演奏して楽しむ、聴いて楽しむ音楽で最も手軽だったのが室内楽だったろうと推測しています。 また「ハウスムジーク」と呼ばれる家庭内で楽しむ音楽として室内楽作品は格好の曲でした。例外はありますが、典雅で、高雅で、気品と高貴さを湛えた室内楽作品が数多く書き残されており、しっとりとした雰囲気を湛えたこれらの小編成の室内楽作品は、21世紀になっても人の心を癒し続けてくれる、最もクラシック音楽らしい音楽だと思っています。ベートーベン(1770-1827)の室内楽作品は、10曲のヴァイオリン・ソナタ、5曲のチェロ・ソナタ、7曲のピアノ三重奏曲、16曲の弦楽四重奏曲、それに七重奏曲などが残されています。彼が26歳の時に書きました、唯一のピアノ五重奏曲である、「ピアノと管楽のための五重奏曲 変ホ長調 作品16」もその例にもれず、ピアノ協奏曲第1番、第2番を書いた時期の作品で、ハイドンやモーツアルト時代の典雅さ・晴朗さに溢れた音楽で、後にベートーベンの室内楽作品が「個」を表現した激しさなどはありません。この「ピアノ五重奏曲」は、弦楽器を使わずに、オーボエ、クラリネット、ホルン、バスーンという管楽器によるアンサンブルで、調も同じ、作曲した時の年齢(モーツアルト28歳)もほぼ同じというモーツアルトの同名の曲があり、まるで双子のような感さえあります。しかも、モーツアルトもこのアンサンブルでは1曲しか書いていないところまで酷似しています。音楽は、ピアノ主導で主役としての役割を果たしています。そのピアノにまとわりつくようにオーボエ、クラリネット、ホルン、バスーンが、調和良くブレンドされた音色を醸し出しており、各楽器が絶妙のアンサンブルで紡ぎ出される音楽で、音色や特徴などが見事に表現されています。 まさにここに室内楽を味わう醍醐味があります。溌剌とした輝きの第1楽章、ロンド風アンダンテ・カンタービレの第2楽章、華やかな色彩に包まれるロンド形式の第3楽章といった、3楽章形式でこれもモーツアルトの曲と同じです。若きベートーベンの溌剌とした気分と洗練された気品が感じられる、彼の隠れた室内楽の名品です。 初冬の香りを感じながら聴くのもおつなものではないでしょうか。愛聴盤 ブレンデル(P)、ハインツ・ホリガー(Ob)、E.ブルンナー(Cl)、H.バウマン(Hr) K.トゥーネマン(Bs)(Philips原盤 ユニヴァーサル・クラシック PHCP-21040 1986年録音)廉価盤ならこちら レヴァイン(P)、ウイーン=ベルリンアンサンブル(1000円盤)(ドイツグラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG9575 1986年録音)どちらもカップリングはモーアルト 「ピアノと管楽のための五重奏曲」です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1877年 初演 ブラームス 交響曲第2番1884年 初演 ブルックナー 交響曲第7番1904年 誕生 カバレフスキー(作曲家)1905年 初演 レハール オペレッタ「メリー・ウィドウ」

2007年12月30日

コメント(0)

-

ベートーベン 「クロイツェル・ソナタ」

『室内楽の楽しみ』 ベートーヴェン作曲 ヴァイオリンソナタ第9番イ長調 ベートーヴェン(1770-1827)はヴァイオリンソナタ第5番「春」を書いた後、6番ー8番を作品30として一括して出版したあとに、1803年5月にイ長調の第9番「クロイツェル」を書き上げています。 ベートーヴェン32歳の春でした。 交響曲では3番「英雄」が完成間近の頃にあたります。 彼はヴァイオリン・ソナタを全部で10曲書いていますから、「傑作の森」と呼ばれる中期以前の第1期にすでに9割のソナタを書き上げてしまったことになり、最後の10番の完成はほぼ10年経った1812年まで待たねばならないのです。そして1812年以降、亡くなるまでの15年間はとうとうヴァイオリンソナタを書くことがありませんでした。さて、この第9番の「クロイツェル」ですが、様々なエピソードが残されています。第一に、ベートーヴェン自身が副題をスコアに書いているのが「ヴァイオリンの助奏を伴うきわめて協奏的なピアノのためのソナタ」と指示していますが、とんでもない、この曲は「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ」と呼ぶべきで、ヴァイオリンは助奏どころかきわめて二重奏的な色合いの濃い曲となっています。 これは前作の第5番「春」についても言えることですが、ヴァイオリンとピアノのパートが独立性が高く、まるで2つの楽器による二重奏といった趣きで、決してヴァイオリンパートは「助奏」ではありません。 もっとも曲を聴けばそんなことはすぐにわかるくらいにきわめて優れた二重奏曲であると理解はできますが。演奏時間は30分を超す雄大・壮大な規模で書かれており、3楽章形式です。第1楽章は、二つの楽器の対話で進む緊張感にあふれたアダージョ・ソステヌートで始まり、大規模な主部へと進んでヴァイオリンとピアノの掛け合いによる張り詰めた緊張を伴う音楽に耳を奪われます。 ベートーベンのほとんどの音楽がそうであるように、とても腰が据わった安定感のある旋律・リズム・和声で貫かれた堂々とした音楽です。第2楽章は、アンダンテでしかも変奏曲風にと書かれていて、変奏曲スタイルによる緩やかなテンポの楽章で、風格ある主題が提示されたあとに4つの変奏が行われ、しかもカデンツァとコーダ付きという重厚なアンダンテ楽章です。 雄大・壮大な規模の音楽と打って変わって、ベートーベンはこれほどに優しいのかと思うぐらいに優美な旋律の楽章です。終楽章は、プレストでまるでイタリアの「タランテラ舞曲」を想起させるようなリズミックな躍動感にあふれ、華麗で、力強い音楽で締めくくられています。まさにヴァイオリンソナタの音楽史上でも稀な大傑作です。ベートーヴェンは、この曲をイギリス国籍のブリッジタワーというヴァイオリニストに献呈するために書いたと言われています。 ですから初演はこのブリッジタワーとベートーヴェンによって行われたのですが、完成が遅れたために初演のステージでは、楽譜の清書が間に合わず、第2楽章はヴァイオリンは草稿のまま、ピアノはスケッチで演奏されたというエピソードが残っています。ブリッジタワーに献呈するために書かれたこの曲が、何故「クロイツェル」なのか? それは初演のあとベートーヴェンとブリッジタワーが不仲となり、フランスのヴァイオリニストのロドルフォ・クロイツェルに献呈されてこの副題がつけられたそうです。しかし、クロイツェル自身がベートーヴェンの激しい音楽を好んでいなかったので、彼によってこの曲は一度も演奏されなかったという後日談が残っています。この曲にまつわる話は、ロシアの文豪トルストイが書いた小説「クロイツェル・ソナタ」があります。 倦怠期のロシア貴族の一家庭の不倫事件を扱っており、貴族の妻が家庭に出入りするヴァイオリニストと恋に落ち、夫が嫉妬のあまり妻を殺すという物語ですが、その不倫の発端となったのがこの「クロイツェル・ソナタ」の合奏だったのです。 トルストイはこの小説の展開上、この曲を重要な予想として扱っています。またチェコの作曲家ヤナーチェックは、このトルストイの小説を読んで「トルストイのクロイツェル・ソナタに霊感をうけて」と題した弦楽四重奏曲第1番を作曲しています。愛聴盤(1)ギドン・クレーメル(VN) マルタ・アルゲリッチ(ピアノ)(ドイツ・グラモフォン 447054-2 輸入盤)緊張感の漲った演奏で丁々発止と受け渡しをしながら演奏される名人芸に酔うのに格好のディスク(2)ダヴィッド・オイストラフ(VN)、レフ・オボーリン(ピアノ)(Philps原盤 ユニヴァーサル・ミュージック 1967年録音)風格がただよう、オイストラフの遅めのテンポが王者の足取りのように聴こえてきます。 しかも力強い気迫のこもった熱い演奏で、40年以上の前の録音というのを忘れてしますほどの堂々とした熱演で、これこそ名演奏と呼べる記録だと思います。LP時代から一体何度再発売を繰り返してきたことでしょう。 現在は1000円盤で第5番「春」とのカップリングもうれしいディスクです。(3)アルテュール・グリュミオー(Vn) クララ・ハスキル(P)(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP3438 1957年モノラル録音)私が14-5歳の頃に買って聴いた懐かしい録音で、しなやかで温かみのあるグリュミオーのヴァイオリンとハスキルの奏でるピアノは、至福の時空へ誘ってくるれような演奏です。 これも何度再発売されているかわからない程リリースを繰り返しています。 現在は「歴史的名演シリーズ」として1200円盤として再発売されています。(4)西崎崇子(Vn) イェネ・ヤンドー(ピアノ)(Naxos 8.550283 1989年録音)可もなし不可もなしと言ってしまえばそれまでですが、西崎の実に素直な音色が美しい演奏で、こういうのを「普遍的」と呼べる演奏ではないでしょうか。 知人のヴァィリオンの先生に聴いてもらったところ「こんなんやったら私でも弾けるわ」と言われたそうです。それほどに西崎の音色は素直そのものです。Naxos社長夫人という地位にありながら、さすが世界で最も録音の数が多いヴァイオリニストの演奏と肯ける模範的で万人に薦めたいディスクです。 価格も1000円。 ベートーベンの「スプリング・ソナタ」とのカップリングです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1876年 誕生 パブロ・カザルス(チェリスト)1893年 初演 ドビッシー 弦楽四重奏曲1906年 初演 シベリウス 交響詩「ポヒョラの娘」1965年 没 山田耕作(作曲家)2001年 没 朝比奈 隆(指揮者)

2007年12月29日

コメント(0)

-

ベートーベン 「スプリング・ソナタ」

「室内楽の楽しみ」 ベートーベン作曲 ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」ベートーベン(1770-1827)はヴァイオリン・ソナタを10曲書き残しています。 そのちょうど真ん中に位置するこの第5番は、まだ「英雄」交響曲が完成される以前の1801年ごろに書かれたと推定されています。 この曲はニックネーム「スプリング(春)」と呼ばれていて、名前が付いていることからも知名度が高くなっていることは第9番の「クロイツェル」同様ですが、それだけではなく非常に完成度の高い作品に仕上がっていることと、ベートーベンにしては珍しく、あの肖像画に似つかわしくないほどの優しさに溢れ、誰の心も和ませる流麗な旋律に満ち溢れた作品です。曲の冒頭でヴァイオリンが奏でる流れるような美しい旋律は、ベートーベンが書いた音楽の中でも屈指の名旋律だと思います。 この曲を「春」と呼ぶのは(日本だけでなく欧米でもそう呼んでいます)ベートーベンが名付けたのではなくて、誰かが後に名付けたと言われていますが、真に言い得て妙なる名前で、その命名の理由がわかるような、実に溌剌とした情感豊かな春の訪れの喜びをいっぱいに表現しているような名旋律です。 ハイドンの弦楽四重奏曲「ひばり」の第1楽章の春の訪れを表したかのような旋律・音楽と相通じるところがあります。4楽章構成で、この冒頭のまるで春の訪れを喜ぶかのような気分が終楽章まで持続している、ベートーベンにしては珍しく喜びをいっぱに表現した音楽です。 ベートーベンの室内楽作品は、モーツアルトのそれと比較すると、モーツアルトは「音楽の楽しみ」を譜面に表してるかのようですが、ベートーベンの室内楽(他のジャンルでもそうですが)は「意図的」とも呼べる思想的なことを感じることが多いのですが、この第5番のヴァイオリン・ソナタは「楽しみ」ことのために書かれたような「喜び」にあふれています。春の訪れを待つ、或いは春の訪れを喜ぶにふさわしい曲です。愛聴盤 (1)西崎崇子(ヴァイオリン) イエネ・ヤンドー(ピアノ)(NAXOSレーベル 8.550283 1989年録音)西崎のヴァイオリンは誰の耳にも心地よく響いてくる音色で、音楽を楽しんで弾いているような、特に技巧がずば抜けて素晴らしいという感じでもないのに、いつまでも聴いていたいと思わせる不思議な演奏で、無個性の個性と言いたくなるほど模範的な演奏です。 鈴木メソッドの一番弟子、世界で最も録音数の多いヴァイオリニストというキャッチフレーズ不要の、普遍的な名演奏だと思います。 カップリングはベートーベンの「クロイツェル」ソナタ。(2)ダヴィッド・オイストラフ(Vn) レフ・オボーリン(ピアノ) (Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7040 1962年録音)少し遅めのテンポをとるオイストラッフの演奏は熱っぽい表情をつけながら「春」の情感をたっぷりと歌いあげています。 45年前の録音ですが録音もそれほど悪くない、名演中の名演でやはりこの曲と言えばいの一番に挙げたい名演奏だと思います。 数えきれないほどの再発売を繰り返して、今は1000円盤として再リリースされています。(3)アルテュール・グリュミオー(Vn) クララ・ハスキル(ピアノ)(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP3437 1957年録音)優美でしなやかなグリュミオーの美音と鍵盤上を転げまわるようなハスキルのピアノ。 古いモノラル録音ながらどうして外せない名演のディスク。 現在は「歴史的名演奏シリーズ」としてのリリースで1200円盤です。他にクレーメル/アルゲリッチの録音も聴いていますが、刺激的な色合いの濃い演奏を好む人にはいいかもしれません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1937年 没 モーリス・ラヴェル(作曲家)1963年 没 パウル・ヒンデミット(作曲家)

2007年12月28日

コメント(4)

-

アレンスキー ピアノ三重奏曲第1番/ススキ

『室内楽の楽しみ』 アレンスキー作曲 ピアノ三重奏曲第1番今日も昨年掲載の記事に加筆・修正を加えたものです。チェコや東欧・ロシアの音楽と言うとその地方の民謡・民族音楽を用いたメランコリックな情緒の音楽が多いですね。筆頭はドヴォルザークであり、チャイコフスキーなどの超有名作曲家の音楽が挙げられます。しかしロシアの作曲家はチャイコフスキー、R.コルサコフ、ムソルグスキー、ボロディン、ラフマニノフばかりではありません。 アレンスキーという作曲家もいます。アントン・ステパノヴィッチ・アレンスキー (1861~1906)は旧ロシアの作曲家でありピアニストでもありました。リムスキー=コルサコフと共に作曲を学んで、チャイコフスキーからも薫陶を受けています。モスクワ音楽院では教師としてラフマニノフやスクリャービンを教えていた人でした。大酒呑みのために45歳という若さで亡くなったロシアロマン音楽の一人です。私はまだ彼の作品をそんなに数多く聴き込んでいるわけではありませんが、ピアノ音楽「性格的な小品」などを聴いていますと、叙情的で親しみやすい音楽を書いている人です。そのアレンスキーの代表作となると、まず挙げられるのがこの「ピアノ三重奏曲第1番」です。 チャイコフスキーやラフマニノフなどの知名度に比べると、まだまだマイナーな存在のアレンスキーですが、「隠れた名曲」などと題されたカテゴリーでは必ず名前のでる作品の一つに数えられるくらいに、昔から有名でアレンスキーの代表作の一つとして支持されています作品です。不思議なことにロシアの作曲家が書き残したピアノ三重奏曲は、演奏家や作曲家を追悼する曲になっているようです。 最も有名なのがチャイコフスキーの「偉大なる芸術家の思い出」があります。 この曲はチャイコフスキーの友人でもあり、彼の作曲するピアノ音楽への良きアドヴァイサーでもあった、ピアニストのニコライ・ルービンシュタイン(1835-1881)の死を悼んで書かれた室内楽音楽の名曲中の名曲の一つです。またラフマニノフもピアノ三重奏曲が書いています。 こちらはチャイコフスキーを偲んで書かれたラフマニノフ初期の作品です。 これも偉大なチャイコフスキーへの想いを込めて書かれている曲です。そしてアレンスキーのこのピアノ三重奏曲第1番は、彼の友人であるチェリストの死を悼んで書かれたと言われています。こうしてピアノ三重奏曲のロシア音楽系譜で眺めると「思い出」と深く密接していることになります。さて、このアレンスキーのピアノ三重奏曲第1番ですが、まず楽想・曲想が大変親しみやすい音楽となっており、ロシア音楽独特の哀愁感のただよう、ムード的な情緒に満ちた音楽です。曲の開始からいきなりロシアの大地に放り出されたような感じで、アレンスキーの音楽世界に引き込まれていくのは、チャイコフスキーの「偉大な芸術の思い出」の開始楽章のチェロの旋律と同じような趣きがあります。アレンスキーの音楽は非常にチャイコフスキーに影響されていると言われていますが、確かにこの曲を聴く限りは多分にその影響を窺わせるものがあり、哀愁と憂愁の気分が曲全体を支配しており、それがわかりやすい旋律で描かれていて、美しい音楽として結晶されています。これも冬枯れの午後の珈琲タイムに聴くと、いっそう曲の美しさが際立つようです。愛聴盤 ヴォフカ・アシュケナージ(P) リチャード・スタンパー(Vn) クリスティーン・ジャクソン(チェロ)(Naxosレーベル 8.550467 1990年11月 ハイデルベルグ録音)チャイコフスキーのピアノ三重奏曲「偉大な芸術家の思い出」とカップリングされています。ピアノを担当しているのはあのウラジミール・アシュケナージの息子だそうです。これも1000円盤で手軽にロシアの室内楽作品を味わえます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1869年 初演 スーザ 「星条旗よ永遠なれ」1896年 初演 ショーソン 「詩曲」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 夕映えのススキ

2007年12月27日

コメント(2)

-

アイアランド 弦楽四重奏曲/ヤマジノキク

『室内楽の楽しみ』 アイアランド作曲 弦楽四重奏曲集この記事はちょうど1年前の12月25日に掲載したものですが、これに若干の加筆・修正を加えて掲載致します。ジョン・アイアランド(1879-1962)はイギリスの20世紀に活躍した作曲家ですが、書かれた音楽はとても現代の無調の音楽とはかけ離れた、実に耳に優しく、心にす~と入り込んでくる、まるで19世紀のロマン派音楽のような情感をたたえた響きのもった不思議な音楽世界です。今日採り上げました弦楽四重奏曲集は第1番と第2番が収録されていますが、彼はこの2曲だけを書き残したのみで、むしろピアノ音楽の方が有名になっているようです。30分近くの曲ですが、第1番も第2番もまるで、ブラームスかベートーベン、あるいはシューベルトが書いたのではと思わせるような、時代が後戻りしたような感があり、とても20世紀の作曲家によって生み出された室内楽作品とは思えない、ロマンティックな情緒と彩りに溢れた佳作です。4つの弦楽器から紡ぎ出される音楽は、ほのかな暗さを讃えているためにブラームス的とも言える情緒のある旋律と和声が部屋を満たしています。 ブラームスと似た音楽と言っても難渋とも言える分厚い響きではなくて、いかにも軽やかな音楽が全編を満たしており、その音楽の中に臆することなく心を置ける四重奏曲です。 現代音楽を敬遠している方にも是非お薦めの曲です。冬に聴くよりもむしろ秋の風情にぴったりの音楽かもしれません。 しかし、微風が運んでくる冷たさと冬の朝の陽光に映えて響く情緒にもあう音楽です。 2つの作品ともとても旋律的で和声も美しい、室内楽の醍醐味を味わえる作品です。20世紀にもこういうロマンの香り豊かな音楽があるんですね。珈琲カップから立ち昇る温かく、ほのかに鼻を刺激する珈琲の香りに溶け込んでいく音楽です。愛聴盤 マッジーニ四重奏団(Naxosレーベル 8.557777 2004年1月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1830年 初演 ドニゼッティ オペラ「アンナ・ボレーナ」1831年 初演 ベッリーニ オペラ「ノルマ」1926年 初演 シベリウス 交響詩「タピオラ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 ヤマジノキク

2007年12月26日

コメント(2)

-

クリスマス協奏曲集

『今日のクラシック音楽』 イタリア合奏団による「クリスマス協奏曲集」この記事は昨年12月25日に掲載しましたものに、加筆・修正を加えたものです。 今年も「クリスマス」にちなんでこの「クリスマス協奏曲集」を採り上げました。今日はキリスト教社会では「クリスマス」です。 昨日の記事「クリスマス・オラトリオ」に書きましたように、西洋クラシック音楽はキリスト教文化と深く結びついています。 オルガンなどの楽器や、声楽・合唱曲・ミサ曲・鎮魂歌(レクイエム)・オラトリオ・カンタータといった宗教曲はもとより、絶対音楽・標題音楽などでもキリスト教の「神」への崇拝から書かれている曲が多くみられます。またオペラなどでも「神」としてキリスト文化が影を色濃く落としています。 典型的な例がワーグナーのオペラです。「タンホイザー」・「さまよえるオランダ人」・「ローエングリン」・「パルジファル」などはどれも神(キリスト教)への畏敬を歌った音楽として書かれており、ヴェルデイのオペラでも再三神への畏敬と畏れを書いています。そのキリスト教の年中行事で最も大切な一つに「クリスマス」があります。 クリスマスとはイエス・キリストの生誕を祝う教会行事です。日本ではクリスマスと言えば「ギフト」とか若いカップルたちの特別な日となっているようですが、これも戦後アメリカが日本にもたらしたジングルベルによるクリスマス行事が発展してきた結果のファッション化されたものの風物のようになっています。1年365日のうち「イヴ」を含めてわずか2日間だけキリスト教を信じていない大多数の日本人が、このキリスト教社会の一面を切り取って、ファッション化された行事に浮かされることに、私はどうも違和感を感じています。本来クリスマスは家族・家庭でキリスト生誕を祝う行事として欧米・キリスト教社会の大事な年中行事の一つです。 家庭で生誕を祝ったあとに真夜中に教会を訪れてミサを歌って祝うのがクリスマスです。 そこに前述のような数多くの作曲家によって書かれたクリスマスの音楽があり、その中の一つが今日の話題曲「クリスマス協奏曲」です。 この音楽はバロック時代の「合奏協奏曲」形式で書かれているものが多く、クリスマスに相当するのが、それらの合奏曲の楽章で「パストラーレ」にあたるもので、これは「羊飼い」を意味する言葉で、田園風景や羊飼いを想い起こすような音楽として書かれています。これが何故クリスマスと関係があるのか? イタリアではクリスマスの頃に、羊飼いが笛などを吹きながら街中を歩いてまわったことから、合奏協奏曲のパストラーレ楽章をクリスマスと結びつけたのでしょう。音楽は厳かな雰囲気のものが多いのですが、イタリア・バロックの明るさも兼ね備えた実に楽しい音楽となっています。レナード・ファッザーノによって主宰されたローマ合奏団が彼の死後解散のあと、元メンバーだった演奏家たちと新たに加わった人たちによって結成されたイタリア合奏団が録音したこのディスクはトレッリ、ヴィヴァルディ、タルティーニ、ロカッテリ、コレッリなどのクリスマスに因む「パストラーレ」や「クリスマス協奏曲」などの作品が収録されています。クリスマスに聴くにふさわしい作品集です。 今夜はこの「クリスマス協奏曲集」を聴きながら過ごそうと思っています。愛聴盤 イタリア合奏団 「クリスマス協奏曲集」 (DENON CREST1000シリーズ COCO70776 1993年録音)現在は1000円という廉価で再発売されています。

2007年12月25日

コメント(0)

-

J.S.バッハ 「クリスマス・オラトリオ」

『今日のクラシック音楽』 J.S.バッハ作曲 「クリスマス・オラトリオ」今日は2005年12月25日に掲載しました記事に加筆・修正を加えてここに掲載させていただきます。今日はキリスト教社会では「クリスマス・イヴ」です。 私はキリスト教徒ではなくて仏教徒ですが、クラシック音楽はキリスト教と深く関わっています。 宗教という枠を超えて「文化」として根づいています。 オルガンなどの楽器や、声楽・合唱曲・ミサ曲・鎮魂歌(レクイエム)・オラトリオ・カンタータといった宗教曲はもとより、絶対音楽・標題音楽などでもキリスト教の「神」への崇拝から書かれている曲が多く、またオペラなどでも「神」としてキリスト文化が影を濃く落としています。作曲家はほとんど教会もしくは「神」への信頼と庇護を絶対的に信じていた人たちです。その人たちが書いた音楽を演奏する過去・現代の欧米の演奏家もキリスト教徒たちです。 クラシック音楽とキリスト教を切り離しては考えられません。そのキリスト教の年中行事で最も大切な一つに「クリスマス」があります。 クリスマスとはイエス・キリストの生誕を祝う教会行事です。今日はクリスマス・イヴにちなんでJ.S.バッハが「クリスマス物語」に基づいて作曲しました「クリスマス・オラトリオ」を採り上げました。聖母マリア、眠る幼子イエス、天使の群、羊飼いたち、東方3人 の博士たち、聖書に書かれたこれらの挿話は私たちの想像を刺激し、感動を与えてくれるクリスマス物語。バッハはこの<クリスマス>のために6つの独立した音楽を一つにまとめた「クリスマス・オラトリオ」を1734年、49歳の時に作曲しています。 曲は6部構成で初演は全曲をまとめて演奏されたのではなくて、以下のように披露されたそうです。第一部が12月25日、第二部が26日、第三部が27日。第四部は年が明けた1月1日、第五部が1月2日、第六部が1月6日にそれぞれ演奏されました。私たちにとれば12月25日が<クリスマス>というわけですが、当時の<クリスマス>とは12月25日から翌年1月6日(「顕現節」と呼ばれています)までをお祝いしていたそうです。イエス降誕に関する話は第一部から第三部に描かれています。 この時期、6部から成るこの「クリスマス・オラトリオ」を前半部(第一部~第三部)だけ取り上げる理由がここにあります。楽曲構成は、シンフォニア(器楽曲)、合唱曲、レチタティーヴォ(話すように言葉の抑揚をつけて歌われる曲)、アリア(レチタティーヴォに対して旋律的に歌われる曲)、コラール(ドイツ賛美歌)から成ります。各部は下記のようになっていて、福音史家という語り手が筋を物語っていきます。[第1部:声を挙げてよろこび、その日々を讃えよ] (ベツレヘムにおけるイエスの誕生)[第2部:その地方で羊飼いたちが] (野にある羊飼いたちへの天使のお告げ)[第3部:天の支配者よ、舌足らずの祈りを聞き入れよ] (羊飼いたちの幼子イエス訪問)[第4部:感謝し、讃美してひざまづけ] (幼子イエスの命名)[第5部:栄光あれと、神よ、汝に歌わん] (東方の博士たちの到来とヘロデ王の不安)[第6部:主よ、高慢な敵かいきまくとき] (博士たちのマリア/イエスとの巡り会い)音楽は平明ながらこれら全曲を聴きとおすにはおよそ2時間30分かかりますから、よほど覚悟して聴かないと最後まで聴き通すことは容易ではありません。 私も聴いているうちに電話などがかかると、そこで緊張が途切れて聴くのをやめたり、聴いている途中で最後まで聴く気力を失くすことが何度もあり、全曲を聴きとおしたのは数回だけです。でも、今日はクリスマスにちなんで全曲を是非聴こうと思っています。愛聴盤 オイゲン・ヨッフム指揮 バイエルン放送交響楽団・合唱団 エリー・アーメリング(S) ブリギッテ・ファスベンダー(Ms) H.R.ラウベンタール(T) ヘルマン・プライ(Bs)(Philipsレーベル PHCP20016/8 1972-73年録音 廃盤)LP盤発売当時から聴き親しんできた演奏です。これだけの大曲ですからCDでは価格も高いし、年に1度だけ聴くために異演盤を買うこともないと思って、ペーター・シュライアー盤と比較しながら聴いています(このシュライアー盤は友人が置いて行ったもので、その後取りに来ることもないので我が家で聴いています)。

2007年12月24日

コメント(1)

-

ルクー ヴァイオリン・ソナタ/冬タンポポ/美帆さんへ

「室内楽の楽しみ」 ルクー作曲 ヴァイオリン・ソナタ ト長調ベルギー生まれのフランスの作曲家ギョーム・ルクー(1870-1894)は24歳の若さで腸チフスで死亡しています。 17歳でパリで音楽を学び、一時フランクに師事しましたがわずか1年ほどでフランクが亡くなり、その後ダンディに作曲を続いて学びローマ大賞で2位という栄誉に輝いています。 15歳で「ヴァイオリンとピアノのためのアンダンテ」を書いています。ルクーの作品を聴いたベルギー出身のヴァイオリニスト・作曲家のウジェーヌ・イザイが強い印象を持って、ルクーにヴィアオリン・ソナタの作曲を依頼しました。 そして生まれたのが今日の話題曲の「ヴァイオリン・ソナタ ト長調」です。ルクー22歳の1892年の作です。以上は私がドビッシーのヴァイオリン・ソナタを聴きたくて買ったLP盤にカップリングされていたのがこの曲でした。 お目当てのドビッシーにも感動しましたが、このルクーのソナタにも目から鱗が落ちるほどの感動を覚えました。 そして彼について調べたのが上述のような事実でした。わずか24歳でこの世を去った青年が書いたとは思えない程に、崇高な気分にあふれ、しかも情熱的で、緊張感もあり19世紀後期のフランス・ロマン主義の香りをふんだんにまき散らした、上品で、しかもドラマティックな感情と崇高な気分・瑞々しい抒情性が同居した約34分間のドラマを味わえる近代のヴァイオリン・ソナタの名品です。形通りの3楽章から成るソナタ形式を第1楽章と第3楽章、3部形式の2楽章で書かれています。この曲を聴いたのは20年ほど前でしょうか。 その頃に受けた感銘と現在では少し違ってきています。 初めて聴いた頃には瑞々しいルクーの叙情性と情熱的な音楽に魅かれたのですが、今では神秘的な崇高さにあふれた旋律が心の奥深くに入り込んでくる曲となっています。 やはり年齢を重ねていくうちに、真の名曲への心の傾きようが変わってくるものだと実感しています。ドイツ・オーストリアの音楽とフランス音楽では明らかに違いがあります。独墺系は旋律がとても明確ですが、フランス音楽は感覚というか感性のようなもので彩られていて、透明感とか雰囲気で聴かせる音楽です。 しかしこのルクーのソナタは「フランス音楽はちょと・・・」という人にも受けると思います。 特にフランクのソナタを好きな人には是非お薦めの曲です。愛聴盤 ローラ・ボベスコ(Vn) ジャック・ジャンティ(ピアノ) (Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP3498 1981年録音)LP盤発売以来何度も再発売を繰り返している盤で、このジャケットは1200円盤として今年10月にまた新たに再発売されたものです。 気品にあふれた情感、高貴な香りさえ感じさせる優雅な美音がたまらない魅力の演奏記録で、1981年に来日してPhlipsへ録音したボベスコ絶頂期の記録の1枚です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 冬タンポポ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「美帆さんへ」松阪慶子さんに言っておきました。 「どうぞよろしくお伝えください」との伝言でした。明後日25日に京都・北野天満宮で恒例の月1回の「骨董市」が開かれます。 ここでは何と言っても「京焼き」が目玉です。 「色の華、形の遊び心」と言われる「京焼き」。 その色は赤・青・金色・紫・藍などの色鮮やかで形も独特の低温で焼いた姿は、カメラ写りの生える焼き物です。これを300mmズームで撮れば面白い画像になると思います。ネットで「京焼き」を検索してみてください。 その美しさに魅かれると思います。今日から静岡へ行く予定でしたが、母が風邪による発熱のために中止しました。 今日・明日は自宅で過ごしています。

2007年12月23日

コメント(9)

-

シューベルト 「アルペジオーネ」ソナタ/ヒメツルソバ/美帆さんへ

「室内楽の楽しみ」 シューベルト作曲 チェロ・ソナタ「アルペジオーネ」今日の話題曲はシューベルトのチェロ・ソナタ。 実はこの曲はチェロで弾かれる曲ではなくて、アルペジオーネというチェロとは別物の楽器で弾かれる作品なんです。「アルペジオーネ」とはチェロには形・大きさは似ていますが、弦が六弦あって24個のフレットが付いています。それによってチェロでは出せない高音域まで響かせることができる楽器です。 この楽器は世界でも数台しか現存しないという弦楽器です。兵庫県篠山市在住の古楽器職人平山照明氏が復元されています。 このアルペジオーネは開発されて数十年で消えていったそうです。高音域まで響かせる弦楽器が、なぜ数十年で姿を消したのでしょうか。 アルペジオーネは、音の強弱が出しにくいバロック楽器の特徴を持ちます。 それは、音の強弱のある伸びやかな響きが求めるようになった時代にマッチせずアマチュア向き楽器と評価されたため、プロが使わない為に衰退していったようです。そのアルペジオーネを使って音楽を奏でようとシューベルトが書いたのがチェロ・ソナタ「アルペジオーネ」です。 現代ではそのアルペジオーネを使わずにチェロで奏でるのが普通になっています。3楽章で構成されており、全曲で25分ほどの曲です。全体に優しい情緒に包まれていますが、どこか淋しげな雰囲気が全曲を覆っていて静かな感動を誘ってくるような秋向きの音楽です。「サロン風」でなくてどこか生活感のある憂いが心に染み込んでくる音楽です。 第1楽章は、ピアノに続いてチェロが憂いを含んだ第1主題を歌い始めます。歌うという表現がピッタリで、低音で朗々と響くチェロの音色に聴く者はここからもう心を奪われます。 第2主題は時々陽射しが射し込んでくるような明るさが表れて晴れやかな気分になりますが、すぐに第1主題の憂いの世界に戻ります。 第2楽章は、素朴ですが美しいメロディがあります。ここでもチェロの低音の響きが印象的です。美しい旋律を聴いてその美しさに涙するという形容がピッタリ。 ここでは悲しさが前面に出ているわけではないのですが、涙がこみ上げてくるような美しさに彩られています。この楽章を一言で表現すれば「郷愁」でしょうか? シューベルト特有の憂いのある美しさに包まれた音楽が展開しています。 第3楽章は快活な勢いのある音楽が展開しています。 こうしたこの曲の情緒からすれば、やはり聴く季節は秋でしょうね。それも晩秋の夕暮れが一番似合う曲ではないでしょうか。愛聴盤(1)ミッシャ・マイスキー(チェロ) マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) (Philips原盤 PHCP20216 ユニヴァーサル・ミュージック 1884年録音)(2)ミッシャ・マイスキー(チェロ) ダリア・ホヴォラ(ピアノ) (グラモフォン 449817 1996年録音 海外盤)マイスキーの新旧の録音。84年のアルゲリッチとの共演は白熱した演奏で、特にアルゲリッチの挑戦的な演奏に惹きこまれている感じ。 ところが96年盤はダリアが控え目気味なので、マイスキーの伸び伸びとしたチェロの美音を楽しめます。 96年盤はシューベルト歌曲をチェロで奏でていて、無言歌のような感じなんですが、これが意外と美しく聴けます。(3)マリオ・ブルネロ(チェロ) アンドレア・ルケッシーニ(ピアノ) (ビクターレーベル VICC60557 2004年録音)もう日本でも有名になったブルネロの柔らかいビロードの肌触りのような美音を楽しめる1枚です。カップリングはルクーのチェロ・ソナタ。(4)ギル・シャハム(Vn) イョラン・セルシェル(ギター)(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG1128 2002年録音)ヴァイオリンとギターによる演奏という珍しいデュオで、ヴァイオリンがチェロのパートを受け持ち、ピアノ部分がギターで演奏されています。 この曲はヴィオラでも演奏されていますが、ヴァイオリンの音もいいものだと感じていますが、初めてお聴きになるにはやはりチェロがいいと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 ヒメツルソバ蓼(たで)科 タデ属 ヒマラヤ地方原産明治中期に日本に渡来したそうです。 この花は春と秋に咲くようです。背は3~4cmほどで群生の仕方を観るとまるで絨毯のように広がっています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「美帆さんへ」 今日は終日雨のようです。カメラが濡れますから撮影は止めた方がいいですよ。松阪慶子さんのところには雨のために中止にします。 お昼休みにでもお電話下さい。 待っています。これから仕事に出かけます。

2007年12月22日

コメント(0)

-

自転車の危険/コスモス

「閑話休題」 自転車の危険この事故がどこで起こったのか聞き逃しましたがとても信じられない自転車事故をTVのニュース番組で採り上げていました。 中年男性が居酒屋で呑んで自宅に帰る途中の出来事。 1台の自転車に乗って帰ればこういう事故は起こることがなかったのですが、もう1台の自転車を別の居酒屋に預けていたのでそれを取りに行き、2台を一度に運んだのです。1台に乗ってペダルをこいで左手1本で運転して、右手はもう1台のハンドルを持って並走させていたのです。ところが何があったのか右わきの並走させていた自転車が倒れてしまい、その男性も勢いで倒れた自転車に向かって倒れこみました。その時に倒れた自転車のブレーキをコントロールするハンドルの下に付いているブレーキ作動用の金物が、倒れた男性の右目を貫いて脳にまで達する事故になってしまいました。男性は病院に運び込まれましたが5時間後に息を引き取ったそうです。こんなことが起こり得るんですね。たかが自転車と思うなかれ、されど自転車なんですね。一番身近にあって便利な自転車も車同様、人を簡単に殺してしまう凶器に変貌してしまうんですね。亡くなった男性は気の毒としか言い様がありません。 自転車の片手運転、自転車の飲酒運転が法律か条例違反だとコメントしていましたが、本当に気の毒です。明日は我が身だと思いました。私も実は自転車に乗っていてこんなことがありました。 車が対向すると道ぎりぎりまで車で占領される狭い道路でした。 突然鼻がかゆくなって、連続して3回大きなくしゃみをしました。 するとくしゃみをしている間は頭を上下に振るので、前方が見えなくなります。気がつけば前の電柱に自転車を当てていました。 通りかかった小学生たちに大笑いされました。 しかし、電柱で良かったのです。 これが前から車が来ておればその車に衝突していたかも知れません。 そう思うとゾッとしました。たかが自転車、されど自転車。 やはり外を走る乗り物には気をつけましょう。法律では以下のことは禁止されています。(1) 無灯火運転禁止(2) 並走運転禁止 (3) 二人乗り運転禁止(4) 傘・携帯電話使用運転禁止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 コスモス

2007年12月21日

コメント(4)

-

シューベルト 八重奏曲/椿(小春)

『室内楽の楽しみ』 シューベルト作曲 八重奏曲ヘ長調 先人、先輩の芸術作品を範として後の人や後輩が作品を作るということがありますが、今日の話題曲のフランツ・シューベルト(1797~1828)が書き残しました「八重奏曲」もその典型的な一つの例かも知れません。この曲は室内楽というジャンルに属する音楽ですが、室内楽とは2つ以上の楽器で演奏される音楽を指して呼んでいます。 例えばヴァイオリン・ソナタ。 これは正確には「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ」と呼ぶのが妥当かも知れません。 ベートーベンのヴァイオリン・ソナタは彼自身がそう楽譜に書いています。ピアノ三重奏曲や弦楽四重奏曲など小編成の曲があれば、もっと大きな規模の室内楽曲もあります。 例えばメンデルスゾーンの弦楽八重奏曲やベートーベンの七重奏曲などがあります。 それにモーツアルトの「セレナード K.388」や「ディヴェルトメント K.251」などもあります。シューベルトはピアノ三重奏曲やピアノ五重奏曲、それに弦楽四重奏曲などを書き残していますが、大きな規模の室内楽はこの曲の作曲以前には書いていません。 彼が何故こうした大編成の室内楽を書こうとしたのか、その理由は明確ではありませんが、作曲にあたりベートーベンが若いときに書いています七重奏曲作品20を範として書いたと言われています。同じ6楽章形式であり、楽章の型などもよく似ています。 アダージョの序奏つきアレグロであったり、第2楽章はアダージョだったり、第4楽章は変奏曲だったり、クラリネットを際立たせていたり(第2楽章)、ベートーベンの七重奏曲とよく似ています。 楽器編成では、シューベルトは第2ヴァイオリンを付け加えて八重奏曲としているだけで、2つのヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、クラリネット、ホルン、ファゴットから編成されていて、第2ヴァイオリンを除いてベートーベンの七重奏曲と同じです。ベートーベンの「七重奏曲」を聴いたあとにこの「八重奏曲」を聴くと、またもやベートーベンの世界に連れ戻されたかのような錯覚に陥ることがあります。特に音楽の始まりが何とも形容しがたいほどに、ベートーベンの作品に似ています。音楽はベートーベンと同様に「セレナード」・「ディヴェルトメント」の形から逸脱したところがなく、愉悦感に富んでおり伸びやかな旋律が全編を貫いており、クラシック室内楽作品の王道を歩いているような作品です。一説には当時のクラリネット好きの伯爵から「ベートーベンに似た作品」の作曲依頼をされたためとも言われています。 この「似た」というのが七重奏曲であると学者は述べています。音楽はシューベルト特有の、豊かな情感と美しい旋律にあふれ、ベートーベンの「七重奏曲」と同じように弦と管楽器の織り成す、多彩に変化するハーモニーの美しい響きは、まるで上質のブレンドのような感じがあり、特に弦と重なるクラリネットが上質の音楽の情緒を醸し出しており、室内楽を聴く醍醐味を味合わせてくれます。 演奏時間約60分の大曲です。昨日のベートーベンでもそうですが、今日のシューベルトのこの曲を聴いていますと、世の中で起こっている社会的事件・凶悪事件などを忘れて、いっとき至福の時間を過ごすことができます。故大木正興氏が40年以上前に「レコード藝術」誌に書いていた「室内楽こそクラシック音楽の原点であり、クラシック音楽を享受する音楽です」という言葉が理解できるように思えます。ベートーベンの亡くなったのが1827年3月26日、その20日後の4月16日にウイーンで公式初演されています。 シューベルトの亡くなる年の1年前のことです。愛聴盤 ウイーンフィル管楽器奏者とウイーン弦楽四重奏団(Camerataレーベル CMCD15051 1997年4月ウイーン録音)ウイーン生まれ、ウイーン育ちのシューベルトの音楽を知り尽くしたかのような、ウイーンフィルメンバーによるふくよかな音色が室内楽を楽しむ醍醐味を聴かせてくれる素晴らしい演奏です。現在は私の聴いていますオリジナル盤の半額でリリース(1500円)されています。↓ウイーンフィルメンバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の一花』 椿(小春) 椿科 ツバキ属開花時期 1月下旬~5月上旬ですが、最近は12月からでも咲き始めています。日本特産の花の一つ。西洋種も入れると1万種にものぼると言われています。

2007年12月20日

コメント(2)

-

ベートーベン 七重奏曲/寒木瓜(かんぼけ)

『室内楽の楽しみ』 ベートーベン 七重奏曲変ホ長調 作品20今日の室内楽作品はベートーベンが書いた「七重奏曲」です。この曲はベートーベンが28歳頃に書かれたであろうというのが定説となっていて、初演は彼の交響曲第1番(作品21)、ピアノ協奏曲第1番(作品15)と共に1800年の4月2日ウイーンで初演されて以来非常に人気のある曲となったようです。曲の構成は6楽章という長いもので、楽器編成はヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスという弦楽四部編成にクラリネット、ファゴット、ホルンという古典派室内楽の伝統的な「ディヴェルティメント」の様式と思えるほどで、若きベートーベンがそれを踏襲して書いたのかも知れません。バロック時代から古典派時代に至る室内楽作品は、「ハウスムジーク(家庭音楽)」という言葉で表現されるように王侯貴族などの「サロン」で楽しまれた音楽でした。 典雅で優雅で爽やかな、耳に心地よく響く音楽が好まれたようです。その「ハウスムジーク」から「音楽芸術」へと脱皮していったのが、ベートーベンの弦楽四重奏曲であり、ピアノ三重奏曲やチェロソナタ、ヴァイオリンソナタでした。 彼のこうした室内楽作品は万人が心地よく「サロン」に響く音楽を超えて、ベートーベンの「個」が明確に刻まれており、芸術性豊かな音楽に昇華された音楽として表現されて、彼の他の曲と同様に「ロマン派音楽」への扉を開けた、影響を与えた作品群であると思います。その「脱皮」以前の「ハウスムジーク」の楽しみを味わえる曲の一つが、この「七重奏曲」です。この曲の素晴らしいところは、明朗な響きに満ち溢れていて、屈託のないまさに「ディヴェルティメント」風の情緒に溢れた音楽で、ベートーベンの音楽書法の熟達がどっしりとした安定感を音楽に与えており、いっそう聴く者を喜遊的な気分にいつまでも身を置くことができる音楽となっています。弦楽と管楽器が程よくブレンドされた響きが愉悦感と爽やかさを引き出しており、クラリネットの天国的な至福の響き、ファゴットのまろやかな音色、どこか遠くへ連れ去られるような空間を呼ぶホルンに弦楽の安定した音色が絡み合った極上のハーモニーが、42-3分の間にあなたを至福の時空へと誘ってくれる音楽が展開しています。愛聴盤 (1)ウイーン室内合奏団(DENON CREST1000 COCO70524 1992年録音)ウイーンフィルのトップ奏者によって編成された合奏団で、実にまろやかにブレンドされた極上の響きを楽しめます。DENON CREST1000シリーズで1000円盤での再発売です。六重奏曲とのカップリングです。(2)ベルリン・ゾリステン(テルデック原盤 ワーナークラシックス WPCS21063 1990年録音)ベルリンフィルのトップ奏者での編成で、美しく磨き上げられた各奏者の丁々発止の技量がウイーン室内合奏団のまろやかさとは違った、鋭利的とも言える現代演奏技術の粋を楽しめる演奏です。モーツアルトのホルン五重奏曲とのカップリングです。ワーナークラシックの1000円盤での再発売です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の一花』 寒木瓜(かんぼけ) 薔薇科 ボケ属 開花時期は11月下旬~4月中旬 中国原産。 11月頃から咲き出す花は「寒木瓜(かんぼけ)」と呼ばれています。 これと春に開花するものとに分けられています。 実が瓜のような形であるところから「木瓜」と呼ばれています。「木瓜」を「もっけ」と呼んでいたのが、次第に「もけ」→「ぼけ」になったそうです。

2007年12月19日

コメント(0)

-

シューベルト 弦楽五重奏曲/ヴィオラ/待っても来ない美帆さん

「室内楽の楽しみ」 シューベルト作曲 弦楽五重奏曲ハ長調フランツ・シューベルト(1797-1828)は数多くの室内楽作品を書き残しています。15曲にものぼる弦楽四重奏曲。それらの中でも第12番「四重奏断章」、第13番「ロザムンデ」、第14番「死と乙女」などが美しい名品であり、また2曲のピアノ三重奏曲やピアノ五重奏曲「ます」などの名作もあります。わずか31歳の短い生涯の間に9曲の交響曲や21曲のピアノ・ソナタ、600曲以上の歌曲、オペラなども書き残しており、まるで駆け足のごとく短い人生で珠玉の作品を残してくれました。そうした作品の中でも、私の最も好きな室内楽作品の一つに弦楽五重奏曲ハ長調D956があります。この曲はシューベルトのなくなった1828年に書かれています。通常の弦楽四重奏の楽器編成(ヴァイオリン2、ヴィオラ、チェロ)にもう一つチェロを加えた編成で、和声などにシンフォニックな厚みが加わり、室内楽版交響曲のような重厚さが感じられ、シューベルト特有の「歌」のような美しい旋律が全曲に散りばめられており、全曲演奏に50分を超す大曲で交響曲第9番「グレイト」に匹敵する長大な曲です。しかし音楽の流れは演奏時間の長さなどは気にもならないほどの、「歌曲王」と呼ばれた彼の流麗な美しい旋律が聴く者をロマン派の薫り豊かな音楽へと誘ってくれる室内楽の傑作です。定かな理由は調べてみないとわかりませんが、これほどの美しい旋律に彩られた作品がシューベルトの生前に演奏されることはなく、死後も埋もれたままになっていて、ようやく彼の亡くなった24年後の1850年の9月17日にウイーンで初演されたそうです。この曲を聴いているとシューベルトが若くして亡くなったことが悔やまれてなりません。彼が60歳まで生きておればどんな音楽が生み出されていたのでしょう。 モーツアルトのように41曲にも及ぶシンフォニーが書かれていたのでしょうか? ベートーベンの弦楽四重奏曲をはるかに超える作品を書いていたに違いないし、ピアノソナタも40曲近く書いていたのではないか、歌曲も1000曲を超える数になっていただろうか、などとこの曲を聴くたびに考えても仕方のないことを想像させるほど、美しさにあふれた音楽が詰まった名品です。愛聴盤 ハーゲン弦楽四重奏団とハインリッヒ・シフ(チェロ)(ドイツ・グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG4195 1991年録音)再発売で今は1600円盤になっています。カップリングはベートーベンの「大フーガ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 ヴィオラ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「待っても来ない美帆さん」美帆さんに最後に記事を書いてもらってから日が経ちましたが、一向に新しい記事の掲載がありません。連絡も取れず心配しています。このブログを読んだら連絡を下さい。

2007年12月18日

コメント(2)

-

フランク ヴァイオリン・ソナタ/シクラメン

「室内楽の楽しみ」 フランク作曲 ヴァイオリン・ソナタ イ長調ベルギー出身ながら近代のフランス音楽に一つの針路を残した作曲家がいます。 セザール・フランク(1822-1890)がその人です。彼の作品で今日も名作と呼ばれている曲はいずれも晩年に書かれた曲ばかりで、ブルックナーと同じように「大器晩成型」と言われる作曲家です。 例えば「ピアノ五重奏曲」は58歳の1879年、フランクの代名詞でもある「交響曲 ニ短調」は66歳、「弦楽四重奏曲」は亡くなる1年前の1889年にそれぞれ書かれています。モーツアルト、シューベルト、メンデルスゾーンなど30代で後世に残る珠玉の名曲を書き残して、在世時代から評判高い作曲たちとはブルックナーやフランクは大きく違っています。フランクは信仰深いクリスチャンでありオルガンの名手でもあったそうですが、名声を確立したのは高齢になってからで、まさに「大器晩成型」の典型的な作曲家でした。そして今日の話題曲「ヴァイオリン・ソナタ イ長調」は、彼が64歳の1886年に書かれています。彼はその生涯にヴァイオリンソナタはこの1曲しか書いていないのですが、それが現代でもヴァイオリンの名曲として世界中で愛されている名品です。 ベートーベン以降のヴァイオリン・ソナタの中でも、ブラームスの第3番のソナタと共に、最も優れた作品と呼ぶ人もあるほどです。曲には、彼の「交響曲ニ短調」で用いられたのと同じような「循環形式(一つの主題がそれぞれの楽章に現れて、有機的に結びつける手法)」がこのソナタでも用いられており、それによって新鮮さに溢れ、聴く人に親しみを覚えさせる音楽の「調和」と「詩的な」雰囲気の漂う曲です。第1楽章の開始から「憧れ」とか「祈り」のような情緒が感じられる、神秘的な雰囲気に包まれていて、ヴァイオリンの弾く旋律が静かに、物憂げに、しかもハッとするような美しさに包まれており、まるで美しい神秘の扉を開けるかのような情緒に惹きこまれます。第2楽章は、第1楽章の神秘的な雰囲気から一転して情熱的な旋律・何が蠢いているような主題と、抒情的な旋律の第2主題の対比が見事で、非常に魅力のある音楽が展開します。第3楽章はこのソナタの核となるような楽章で、「朗誦~幻想的に」と指定されており、ラプソディのような情緒の音楽です。 この楽章では「詩的」な瞑想のような雰囲気に包まれていて、私は、第1楽章と共に、この曲のなかで最も好きな楽章です。第4楽章は、澄んだ青空のような明るさに満ちており、これまでに現れた各楽章の旋律が、フラッシュバックのように回想される様は見事で、循環形式を用いた効果が最も現れています。そして美しい汚れなき世界への導きのような情緒を醸し出しているのがとても印象的です。まさに、晩秋から冬の夜に聴くにふさわしいヴァイオリン曲の名品です。ところで、この曲は作曲家としても有名なベルギー出身のヴァイオリニストのウジェーヌ・イザイの結婚祝いとして贈られたそうです。 献呈を受けたイザイのヴァイオリンによって初演されたのですが、当時(1886年の冬)は夕方になって楽譜が見えないほど暗くなってくると、演奏が中止されて次の機会までお預けと言う時代だったそうです。 この曲の初演時も楽譜が見えないほど暗くなったのですが、ウジェーヌ・イザイもピアノ伴奏者も禁止されていたローソクの火を灯さずに、暗譜で最後まで演奏したそうです。 それだけこの曲が美しさに溢れていて二人の演奏者が初演までに暗譜していたことを物語るエピソードです。愛聴盤(1)ローラ・ボベスコ(Vn) ジャック・ジャンティ(P) (Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7068 1981年埼玉録音)端正でエレガントな情緒を醸し出すボベスコの美点があますところなく表現された、うっとりするほどのヴァイオリンの美音が聴ける演奏です。 ルーマニア生まれですがまるでグリュミオーのベルギー派を踏襲したかのような、しっとりと上品で気品あふれる演奏です。(2)オーギュスタン・デュメイ(Vn) マリア・ジョアン=ピリス(P)(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG0000 1993年録音)デュメイもグリュミオーなどのベルギー派の伝統を継承するヴァイオリニストですが、その美音はボベスコと同じようにとても上品て優雅で、しかも絹の肌触りのような音とピリスの知的なピアノと対照的なんですが、それがしっとりと絡み合った名演だと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 シクラメン

2007年12月17日

コメント(4)

-

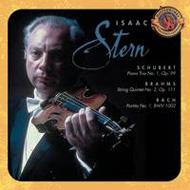

メンデルスゾーン ピアノ三重奏曲第1番/紅葉

「室内楽の楽しみ」 メンデルスゾーン作曲 ピアノ三重奏曲第1番ニ短調フェリックス・メンデルスゾーン(1809-1847)は、私の大好きな作曲家の一人です。 第3番「スコットランド」、第4番「イタリア」、第5番「宗教改革」といった標題付きの交響曲や、序曲「フィンガルの洞窟」のように風景を音で表す、まさに「音楽の風景画家」(ワーグナー)と呼ばれるほど、美しい旋律で風景を表現しており、抒情的な音楽が魅力の曲がいっぱいです。彼の作品の中でも「ヴァイオリン協奏曲」は、クラシック音楽の中でもダントツに人気のある美しい旋律に彩られた、一度聴けば忘れられないくらいの傑作です。しかし、メンデルスゾーンには「無言歌集」のような素晴らしくロマンティックなピアノ曲があるように、彼の書き残した曲の中でもピアノ音楽の素晴らしさを最大限に引き出している室内楽作品があります。 チェロソナタ、それにこのピアノ三重奏曲第一番。室内楽作品は当時ではまだ「サロン風」音楽で、しかもメンデルスゾーンは銀行家の息子として生まれ、その恵まれた環境の中で音楽を家族の集いで楽しむという機会が多かったのではないかと思います(私の思い込みかもしれませんが)。 そういう機会に演奏されて楽しむ音楽が室内楽ではなかったかなと思います。 上記の他にも弦楽四重奏曲や五重奏曲、弦楽八重奏曲、それに前述のチェロ・ソナタなどが作曲されています。モーツアルトやシューベルトが生涯貧乏に苦しんだ生活環境とちがって、メンデルスゾーンの生活は裕福な家庭で育ったために実にのびのびとした美しい旋律で魅了する音楽に満ち溢れており、室内楽作品にも同じことが言えます。実に伸びやかにしなやかな美しい旋律が縦横に溢れており、まるで泉が湧くごとくのように流れてきます。この「ピアノ三重奏曲」はニ短調という調性で書かれています。 ニ短調で有名な曲と言えばベートーベンの第9交響曲です。しかし同じ調性で書かれていても、ベートーベンのそれは劇的緊張をはらんだ音楽ですが、メンデルスゾーンのこの曲は、実にのびのびとした抒情性に溢れた、どちらかと言えば健康的な明るさに満ちた音楽となっています。そこにメンデルスゾーンの本質的な資質を窺うことができます。「イタリア」交響曲や「宗教改革」などを書いた頃の1839年の作品で、のちにあの有名な「ヴァイオリン協奏曲」が生まれていることから、メンデルスゾーンの最も充実した作曲時代の作品と言えると思います。曲は古典的な構成で四楽章形式をとっています。第一楽章はチェロの旋律で始まりますが、とても表情豊かなのですが、どこかほの暗くてしなやかな表情が聴く者の心をとらえてしまいます。 この楽章はチェロの音色の魅力いっぱいの音楽です。第二楽章の「アンダンテ」はピアノがとても美しい旋律を奏でています。 まさに「美しい」旋律です。 またそのあとにヴァイオリンとチェロの二重奏が奏でられますが、これがとっても美しくて心が蕩けそうになります。この三重奏曲の白眉ともいえる音楽は、実に抒情的な美しさにあふれています。第三楽章 スケルツォの溌剌とした音楽も素晴らしいし、終楽章は堂々とした音楽となっています。ピアノ三重奏曲ですから当然かもしれませんが、全曲を通してピアノがとても美しい曲です。室内楽作品の美しさを文句無く味わえる傑作です。愛聴盤 スターン・トリオ(アイザック・スターン、レナード・ローズ、ユージン・イストミン)(SONYレーベル SRCR1602 1965年録音)私はこのトリオの演奏しか聴いていませんが、イストミンの控えめな粒立ちの良いピアノ、スターンの伸びやかな美音のヴァイオリン、ローズのエレガントなチェロの深い音に満足して、LP発売当時からの愛聴盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の写真」 イロハモミジ今年最後の紅葉画像です。

2007年12月16日

コメント(2)

-

モーツアルト 弦楽五重奏曲第4番ト短調/ウシハコベ

「室内楽の楽しみ」 モーツアルト作曲 弦楽五重奏曲第4番ト短調W.A.モーツアルト(1756-1791)作品は、時にはきらびやかで、華麗で、伸びやかな明るさに彩られており典型的なロココ調の典雅な音楽ですが、短調の曲になりますと暗く灰色がかった色調を帯びて、しかもアレグロなどの早いテンポの楽章などでは「駆け巡る悲しみ」のような情緒があり、いっそう音楽が悲劇的に響いてきます。私はモーツアルトの短調の曲が大好きで、明るい長調で書かれた音楽と比べて、何かモーツアルトの本音が語られているような感じを受けます。 生涯貧乏であったモーツアルトがその悲しみを切々と歌っているような気がします。今日の話題曲・弦楽五重奏曲ト短調 K.516もそうした彼の悲しみを訴えかけてくるような音楽です。 モーツアルトの父、レオポルド・モーツアルトが亡くなったのは1787年5月28日でした。息子モーツアルトは、この年の3月から重い病気を患っている父に一通の手紙を書いています。「死はー正しく考えますとー私たちの生の真の目的ですから、私はこの人間の真実で最良の友と、数年来非常に親しくなっています。・・・・・・・私は毎晩ベッドに就く時、もしかすると私はーまだ非常に若いのですがー明日にはもう生きていないのではないかと考えるのです・・・・・・」(海老沢 敏氏訳)。自分に忍び寄る死の予感、重病で死の床に就く父。 モーツアルトはこうした暗い予感の中でオペラ「ドン・ジョバンニ」を書き、そしてこのト短調の五重奏曲を1787年5月16日に書き上げています。 父の死の2週間足らず前のことです。異様な暗さと叫んでいるような悲しみに彩られた音楽を聴くと、その頃のモーツアルトを取り巻く環境と関係がないとは一概に言えないような響きで音楽は鳴っています。 第1楽章の第1主題は、ト短調の分散和音で語りだされています。 この8分音符の伴奏のリズムで鳴るヴァイオリンとヴィオラの旋律は、暗くてしかもアレグロですから、まるで焦燥感にとらわれたかのような悲しみの色合いで語られています。 第2主題もト短調で書かれており、悲哀の心情が収まることはありません。 この楽章だけもモーツアルトの悲しみが充分に聴き手の胸を打ってきます。第2楽章は「メヌエット」ですが、第1楽章の悲哀の情緒がいっそう膨らみを持たしており、厳粛なメヌエットになっています。第3楽章の「アダージョ」は、底のないような静寂と動揺の入り混じった音楽で、弱音器付きで演奏されています。 モーツアルトの数ある「アダージョ」でも屈指の美しさに溢れた旋律・音楽が展開されています。第4楽章も「アダージョ」で、もう絶望的と呼んでいいくらいの悲しみの表現に満ちています。 悲痛なアダージョが続いたあと「ロンド主題」によって明るい色調に一変してフィナーレへと導かれています。この曲にはもう「ハウス・ムジーク」の枠を超えた一人の作曲家の強烈な悲しみが刻み込まれています。 モーツアルトの数多くの室内楽作品の中でも、明るい伸びやかな旋律・彩りに溢れた作品とは異質とも言うべき鮮烈に「個」を訴えかけてくる音楽です。交響曲第40番ト短調共にモーツアルトの「運命的なト短調」と呼ばれるこの曲は、第40番のすぐ後に作曲された第41番「ジュピター」の明るさ・華麗さという関連にも似たものがあります。 それはこの第4番の前の第3番ハ長調が、古典的な佇まいを見せながら重厚で、音楽の内容が深く、精緻なそして堅固な構成の美しさをたたえているのと対照的です。ただ違うのは40番ト短調のあとの41番は明るさへと抜けていくのに対して、五重奏曲第3番のあとにまるで出口のないデモーニッシュな暗さの第4番となっていることでしょうか。モーツアルト・ファンならずとも是非耳を傾けて聴いていただきたい室内楽作品の名曲です。尚、五重奏曲はヴァイオリン2 ヴィオラ2 チェロ1という編成で書かれています。愛聴盤 アルテュール・グリュミオー(Vn)とその仲間たち (Philipsレーベル 456058 1976年録音 海外盤)エレガントで端正なグリュミオーのヴァイオリンと彼の仲間たちによる落ち着いた、しっとりとした演奏が楽しめます。 私が聴いています盤は日本フィリップスがリリースしたグロリアシリーズの中の1枚で、紹介の盤と同じ録音です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 ウシハコベ

2007年12月15日

コメント(0)

-

第9の話/枯れ落ち葉

「閑話休題」 年末に人気の「第9」毎年年末になると日本のあちこちでベートーベンの交響曲第9番ニ短調「合唱付き」が演奏されます。 欧米では見られない日本だけの現象と言われています。 12月に来日して日本のオーケストラを振る指揮者は必ずと言っていいほどこの「第9」を振らされているのではないのでしょうか。 すでに一つの「音楽文化」とでも呼べる現象です。 曲は申し分のない音楽として誰もが認める偉大な人類の遺産とでも呼べる作品です。その音楽を何故日本では年末に演奏されるのか、定かなはっきりとした理由はないようです。とにかく年末の「行事」・「文化」として根を張っているようだし、これからも決して衰えることがないように思えるほど定着しています。 この曲が聴こえてくると一気に年末モードが盛り上がってくると言う人がいるくらいです。確かに現代では100人ほどのオーケストラ・メンバー、100人を超える合唱団と4人の独唱者による「スペクタクル」と呼ぶにふさわしい音楽ですから、CDやDVDで聴くよりも生演奏で聴く方がはるかに感動するに違いありません。12月に「第9」を演奏するようになったルーツは1947年(昭和22年)の日本交響楽団(現在のNHK交響楽団)の3回の演奏会だそうです。 楽員の年越し費用に役立ったと言われています。初演は1918年(大正7年)ドイツ人捕虜を中心に行った徳島での演奏だそうです。 コンサートとしては1924年(大正13年)11月29日の東京音楽学校(現東京藝術大学)の学内演奏会だったそうです。最近よく耳にしたりCDに書かれている「ベーレンライター版」というのがあります。 私も何のことがわからないので調べたところ、楽譜上のミスなどが見過ごしてこられたのが、修正されてべーレライター社から新しく出版された楽譜のことらしいです。 この版で演奏されたのを聴いていますと、確かに今まで聴いていた音楽と少し変化があるのがわかりますが、大きな修正はないようです。さあ、皆、こんな音じゃない!もっと楽しく、喜びにあふれた歌を歌おうよ喜びは、光輝く神々が散らす火花、理想の楽園の娘のようなもの僕らは炎に心を奪われながら清く神々しい喜びに足を踏み入れる喜びは魔法の力となり、時の流れの中で散り散りになった僕らを再び結びつける人間はみんな兄弟になるんだ、喜びが優しく羽を休めるところで(ベートベン、シラーによる詩 前島秀国訳)1年を振り返り「ゆく年、くる年」を思いながら来年こそは平和な日本、戦争のない世界でありたいと思う心があるからでしょうか。私も学生時代から毎年のように生演奏を聴きに通いました。会場で聴く「第9」は家のステレオ装置で聴くのと大きな違いがあり、聴き終わったあとの感動の大きさは比ではありません。しかし近年はさっぱり会場に足を運ばなくなりました。 今年あたりはと思っていましたが、どうやら今年も自宅でCDを聴いて終わりそうです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の写真」 枯れ落ち葉これは昨年の紅葉を観に行った際に撮った写真です。 今年も同じ場所に行きましたが、すでに盛りを過ぎていて何も撮らずに帰ってきました。

2007年12月14日

コメント(6)

-

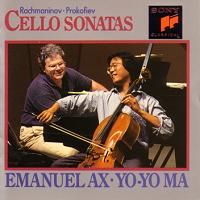

ラフマニノフ チェロ・ソナタ/ナンキンハゼの実

『今日のクラシック音楽』 ラフマニノフ作曲 チェロソナタ ト短調昨日は朝から小春日和のような温かい日でした。 コートを脱いで歩けるほどでした。 でも午後からは曇ってきて夕方には雨が降りだしました。 すると気温も下がってきて寒く感じる夜を迎えています。 今日は昨夜来の雨が午前中まで残っていました。こんな日に室内楽を聴くのもいいですね。片手に珈琲カップをもちながら、珈琲の香りが音楽に溶け込んでいくような瞬間を味わうのもいいものです。旧ロシア貴族の家に生まれ、1917年の「ロシア革命」によってアメリカに渡り、そこでコンサート・ピアニストとして、また作曲家として活躍したラフマニノフ。 濃厚なロシア情緒を作品の中にいっぱいに散りばめて、ロシアの香りが匂いつ立つ様な、そしてメランコリックな想いをふんだんに撒き散らした音楽を書いたラフマニノフ。今日はセルゲイ・ラフマニノフの室内楽チェロ・ソナタです。この曲は1910年に書かれていて、1901年に書かれたあの有名な作品番号18の第2番のピアノ協奏曲に続く曲となります。 曲想は第2番の協奏曲を踏襲するかのように、チェロとピアノが丁々発止と渡り合い、そこへロシアの色彩で色濃く塗りたくった音楽で、やはりどこかメランコリックな情緒の漂う曲となっています。 ラフマニノフ自身がコンサート・ピアニストであったように、ピアノ音楽の作曲では卓越した技巧を散りばめているのですが、このチェロ・ソナタもその例にもれず、ピアノパートが華麗に鍵盤上を動き回り、まるでピアノソナタにチェロが加わったような感じのする部分もあります。演奏会ではあまり採り上げられていない曲ですが、LP時代にシャフランというチェリストがリヒテルのピアノで録音した演奏を聴いてすっかり気に入った、ロシア音楽、ラフマニノフ・ファンなら必聴のロシア色濃厚な室内楽作品の佳品です。愛聴盤 (1)ヨー・ヨー・マ(チェロ)、エマニュエル・アックス(P)(SONY CLASSICAL SRCR8641 1990年録音)↓ヨー・ヨー・マ(2) ハインリッヒ・シフ(チェロ) エリザベート・レオンスカヤ(P)(Philips原盤 PHCP9274 1984年録音 廃盤)やはり曲がまだマイナーなのか、いつの間にかカタログから消えています。 シフとレオンスカヤの名演だと思います。 復刻してほしい演奏・録音です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 ナンキンハゼの実紅葉で見事なグラデーションを見せたナンキンハゼはこのような実をたくさんつけています。その変わり様には唖然とします。撮影 2005年11月

2007年12月13日

コメント(2)

-

シューベルト 弦楽四重奏曲「死と乙女」

「室内楽の楽しみ」 シューベルト作曲 弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」フランツ・シューベルト(1897-1928)の友人ヒュッテンブレンナーは、シューベルトのことをこう語っています。 「近視の眼鏡をかけて、小柄で少し太っており、顔は丸い」と。 何か愛すべく姿を想像させます。シューベルトは家庭で音楽を楽しんでいたようです。 彼はヴィオラ、父がチェロ、兄二人がヴァイオリンを受け持って弦楽四重奏を楽しんでいたそうです。 こう書くと屈託のない生活かなと思うのですが、モーツアルト同様に生涯貧乏神がついていたようです。楽譜出版の最初が24歳の時、1821年ですから、わずか7年間のみ出版されたことになります。作曲生活は14年間であったと言われていますが、彼が書き残した1200曲以上にのぼる作品を思うと、1週間で2曲ほどの音楽を書いていたことになります。 9曲の交響曲、15曲の弦楽四重奏曲、21曲のピアノソナタ、それにオペラ、600曲以上の歌曲が残されています。そんな彼の生活は貧乏そのものだったようで、彼の死後遺品が整理されていますがほとんどなかったそうです。「ともかくもあんた任せの年の暮」 小林一茶一茶の没年はベートーベンと同じ1827年、シューベルトは1828年。 何も二人を結びつけようとするのではないのですが、共通点は「貧乏」と「多作」です。 一茶も乞食同然の身なりだったそうです。 そして作品の数。 芭蕉が一千句と言われていますが、一茶は2万句詠んだと言われています。 何の話だったかな? あ、そうそうシューベルトはまるでこんこんと湧き出るかのような美しい旋律の音楽を書いているのに、貧乏から抜けられなかったのです。 そのあたりが一茶と共通したところがあります。そのシューベルトの数多い弦楽四重奏曲(全15曲)の中でも第13番「ロザムンデ」と同じく名曲と呼ばれている第14番ニ短調「死と乙女」があります。 この曲は第2楽章に彼の書いた歌曲「死と乙女」の主題を用いて「主題と変奏」としており、6つの変奏とコーダで書かれています。 それで「死と乙女」という副題が付けられています。作曲は若死の晩年1824年から2年がかりで書かれており、死の2年前の1826年1月に完成しています。ベートーベン後期の弦楽四重奏曲から影響を受けたのか、とてもロマン情緒あふれる音楽が展開しています。 特に第2楽章の「死と乙女の主題と変奏」はロマンの香りをまき散らしたかのような、美しい旋律に彩られており、私はこの楽章を聴くたびに心を抉られるような感動を覚えます。曲の冒頭、第1楽章の主題が鋭く、暗く鳴り響いて、この曲が尋常の音楽でないことを知らされます。 まるで暗めの灰色がかった色彩で語られる音楽の劇的緊張感の素晴らしい世界へと誘ってくれます。第2楽章は歌曲「死と乙女」の主題と変奏で、ロマンティシズムここに極めりと思うような、非常に美しい旋律で6つの変奏が繰り広げられています。 死の足取りを思わせるようなリズム、それが暗さをいっそう引き立たせていますが、一方で夢幻的な美しさをも醸し出しており、ロマンの極致とでも言いたくなるような音楽です。第3楽章はスケルツオで、ここでも暗い悲劇的な情緒が支配しています。 リズムはシンコペーション的で独特のリズムを刻んでいます。第4楽章はプレストで、キビキビとしたリズムと情熱的な情緒が特徴で、やはり悲劇的な雰囲気から脱すりことができないような感じの音楽です。ロマン的な暗さを伴う弦楽四重奏、と問われると真っ先に挙げる曲の一つです。愛聴盤(1)イタリア弦楽四重奏団 (Philips原盤 UCCP7020 1965年録音 ユニヴァーサル・ミュージック)ピアノ五重奏曲「ます」(ブレンデルとクリーブランド四重奏団)とのカップリングで現在イタリア四重奏団の演奏では、国内プレスはこの盤だけのようです。 1000円盤として再発売されており、選曲もいいですね。(2)アルバン・ベルク弦楽四重奏団(EMI原盤 東芝EMI TOCE59220 1985年録音)イタリア四重奏団の温かみのある演奏とは違って、鋭角的で精緻なアンサンブルが楽しめる演奏。(3)水戸室内管弦楽団 (SONYレーベル SRCR9502 1993年録音)マーラーが弦楽合奏用に編曲したスコアでの演奏。コントラバスも加わっているために厚めの合奏となり、いっそう劇的な緊張が生み出されています。

2007年12月12日

コメント(0)

-

モーツアルト ヴァイオリン・ソナタ第28番ホ短調

「室内楽の楽しみ」 モーツアルト ヴァイオリン・ソナタ第28番ホ短調私はあまりモーツアルト(1756-1791)の音楽を好きではありません。 あまりに明るく過ぎて華麗でロココ調そのままという音楽が私に合わないのだと思います。 同じ古典派ではハイドンの音楽は素直に心に入ってきますが、モーツアルトはそういう訳にいきません。感動はしますが心に入り込んでくることがあまりないのです。これはクラシック音楽を聴き始めてから50年来続いており、今でもその理由はわかりません。 ピアノ・ソナタ、弦楽四重奏曲、その他の室内楽作品、協奏曲、交響曲など心に入り込んでくるのはごくわずかの曲です。モーツアルトのほんとに感動する作品は短調の曲が多いのです。 弦楽五重奏曲のト短調、ピアノ協奏曲第20番ニ短調、第40番ト短調と25番のト短調の交響曲、ピアノ・ソナタ第8番ハ短調、第14番ハ短調、ピアノによる「アダージョロ短調」、それにレクイエム ニ短調などが挙げられます。ほとんどの作品が愉悦感にあふれ華麗で明るく、典雅な調べに対して、終世貧乏で過ごしたモーツアルトが本音で書いた「悲しみ」を表したのが短調の音楽のように思えます。 故小林秀雄氏(評論家・随筆家)が「疾走する悲しみ」と名言を残していますが、モーツアルトの悲しみは後のチャイコフスキーなどのような直截的な悲しみ表現ではありません。アレグロで書かれた悲しみはいっそう人の心に入り込んでくるのでしょう。 代表的なのが交響曲第40番のト短調であり、25番のト短調交響曲です。アレグロで書かれた悲しみは聴く者の胸をえぐるような悲哀感があります。 ト短調で書かれた弦楽五重奏曲もそうです。こうした短調の曲に感動を覚えるのは、どれも劇的な感じがして、モーツアルトの本心を吐露した音楽・作品だからだと思います。今日の話題曲ヴァイオリン・ソナタ第28番もホ短調で書かれており、40曲以上にのぼる彼のヴァイオリン・ソナタの中でも唯一の短調の作品です。他のヴァイオリン・ソナタに比べて劇的緊張感が2楽章の音楽全体を覆っており、ハッと耳を澄ませて聴いてしまう音楽です。モーツアルト特有の伸びやかな旋律が少し暗い雰囲気を醸し出して、彼の悲しみをひたひたと訴えてくるような感じがします。 「何故、そんなに悲しいの?」と問いかけたくなるほどです。彼の時代は室内楽はまだ「ハウス・ムジーク」(家庭内音楽)として定着していたころですから、華美に華麗に典雅に書かれた音楽が王侯貴族に好まれる時代でしたから、他のヴァイオリン・ソナタもほぼその傾向にあり、この第28番だけは異色です。音楽にも深さがあり彫刻的な美しさにあふれた音楽が、わずか15分足らずの間にモーツアルトの別の世界に引きずり込まれるような感じがしてなりません。愛聴盤(1)アンネ=ゾフィー・ムター(Vn) ランパート・オーキス(P) (グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG70064 2006年2月録音)昨年のモーツアルト・イヤーに録音されて昨年発売された「ヴァイオリン・ソナタ集」(4枚組)の単売です(私が聴いているのは4枚組です)第28番 第33番 第34番 第40番のカップリングです。情感たっぷりの美しい音が楽しめる演奏です。(2)西崎崇子(Vn) イエーネ・ヤンドー(P)(Naxosレーベル 8.553110 1994年録音)いつもの素直な西崎のヴァイオリンの音が楽しめる1000円盤です。29番・30番・33番のカップリングです。(3)ローラ・ボベスコ(Vn) ジャック・ジャンティ(P)(Philips原盤 タワーレコード TORA-143 1981年埼玉録音)溌剌としてエレガントという表現がぴったりのボベスコの名演です。カップリングはべートーベンの「クロイツェル・ソナタ」です。 私が聴いていますのはPhilipsからリリースされた原盤ですが、紹介の演奏と同じです。

2007年12月11日

コメント(2)

-

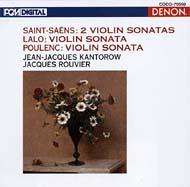

サン=サーンス ヴァイオリン・ソナタ第1番/美帆のクイズ

『室内楽の楽しみ』 サン=サーンス ヴァイオリン・ソナタ第1番カミュ・サン=サーンス(1835-1921)は、「神童」であったことを私のまわりに意外に知らない人が多くいます。 彼はわずか2歳半でピアノを弾き始めて、3歳半でピアノのためのワルツやギャロップを作曲していたそうです。その後7歳から本格的にピアノの勉強を始め、11歳で公開演奏を行なったと記録されているそうですから、まさにモーツアルトの再来のような「神童」ぶりなのです。 そしてわずか13歳でパリ音楽院に入学しているのです。 彼はパリのマドレーヌ寺院のオルガニストも務めています。サン=サーンスの書き残した作品は交響曲、ピアノ協奏曲、ヴァイオリン協奏曲、器楽曲、室内楽、オペラと多様なジャンルの音楽を書いています。そうした天才的な演奏の名手であった彼が、作品75として1885年に書いたヴァイオリン・ソナタ第1番ニ短調は、当時メンデルスゾーン、シューマン、ブラームスなどのドイツロマン派の室内音楽がヨーロッパでは全盛を極めていた頃で、フランス音楽は陰を潜めていましたが、のちの興隆を促す作品ともなったそうです。彼の音楽的作風は非常に繊細さに富み、明快な旋律に彩られていて洗練された美しさに溢れた音楽が特質として挙げられるでしょう。2部構成からなるこのヴァイオリンソナタは、実質的には4楽章のような構成で、第1楽章のヴァイオリンの2つの主題はとても柔らかく、特に第2主題はピアノの分散和音に乗って、伸びやかに柔らかく奏でられて美しさを醸し出しています。第1楽章第2部のアダージョも夢見るような瞑想的な気分で美しい情緒を味わえます。第2楽章の第1部、第2部とも速いテンポでスケルツオや無窮動な旋律・音楽が楽しめる楽章です。これは室内楽ファンなら是非聴いて欲しい1曲です。愛聴盤 ジャン・ジャック=カントロフ(Vm) ジャック・ルヴィエ(P)(DENON CREST1000シリーズ COCO70550 1991年3月録音)第2番のソナタ、ラロ、プーランクのソナタが収録されています。 1000円の廉価盤としての再発売です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「美帆のクイズ」皆さん、ごめんなさい。 ちょっと忙しくて記事を書けなかったの。 12月7日のクイズ問題を考えてくれてありがとう。 ともさんも考えてくれたみたいね。 でも回答はなかったわね。美帆も色々考えたけど、これをA店の広告にしようと思うの。 A店の店主は2店舗が隣に出来ておもしろくないのよね。そしたら美帆なら広告にはこう書こうと思うの。「ここが入口です」どうかしら?

2007年12月10日

コメント(6)

-

記事休載

本日の記事は休載します。明日また書きます。 皆さん師走の日曜日を楽しくお過ごし下さい。

2007年12月09日

コメント(0)

-

シューベルト ピアノ三重奏曲第1番

「室内楽の楽しみ」 シューベルト作曲 ピアノ三重奏曲第1番この曲も私の大好きな室内楽の1曲です。 フランツ・シューベルト(1797-1828)は2曲のピアノ三重奏曲を書き残しています。 この2曲が非常に対照的な性格の音楽で、第1番は愉悦に溢れており幸せな気分に浸れる音楽ですが、第2番は緊張感をはらんだドラマティックな展開をみせる音楽となっています。あれはもう45年前くらいの話になるのでしょうか、高校生になってから定期購読していた雑誌「レコード芸術」の室内楽月評で紹介されていた、シューベルトのピアノ三重奏曲第1番に目がとまりました。 その当時室内楽の新譜レコード評を担当されていたのが故大木正興さんでした。 淡々とした語り口の中に、その音楽の魅力を十全に伝える文章を書いておられる、私の好きな音楽評論家の一人でした。 NHKクラシック番組にもよく出演されていて、バリトンの渋い語り口にも非常に魅力のある人でした。その大木氏がシューベルトの「ピアノ三重奏曲 第1番」についてどれほど魅力のある音楽であるかを書いておられて、そのあとに演奏の批評を述べておられたように記憶しています。 演奏家の名前はもう忘れてしまいましたが、この曲を聴いてみたいという願望がそれからも続いていて、念願のLP盤で聴いたのがこの曲との最初の触れ合いでした。 ユージン・イストミン(P)、アイザック・スターン(Vn)、レナード・ローズ(チェロ)のトリオでした。 以来、私が好きな室内楽作品に挙げる曲となっています。シューベルトの作品はどれもロマンティックな美しい旋律に満ち溢れています。歌謡性と抒情性豊かな情感たっぷりの音楽ですが、特にこの第1番のトリオは、第1楽章に象徴されているように、ピアノのリズミカルな音と叙情性の味わいのある旋律で、冒頭から室内楽を聴く魅力へと誘ってくれます。 そして最終楽章までこの気分は失われることなく、至福の境地へと運んでくれる音楽です。シューベルトは600以上の歌曲を書いていますが、彼の器楽・管弦楽作品の美しい歌謡性と叙情的な旋律はこうした歌曲の作曲から生まれているのでしょう。この曲が作曲された年は定かではないのですが、1827年という説が多いのだそうです。 そうだとすればシューベルトにはすでに死の影が忍び寄って来ている頃で、しかもベートーベンの棺を泣きながら運んだのも1827年でした。 そんな出来事があった時期、或いは自身を苛む病気に負けずに書いたこの曲は、実に楽天的な気分に溢れた音楽なのです。 そこにシューベルトの胸に秘めた「悲しみ」を私は強く感じます。いつまでもこういう気分で生きていたいという願望のようなものが、曲全体に横溢しているような気がしてなりません。まさに室内楽の魅力ここに極めリ、と言った感のあるロマンの香りと旋律の美しさ、絶妙の和音の響きの美しさなどが味わえる音楽です。愛聴盤(1) スターン・トリオ(アイザック・スターン、レナード・ローズ、ユージン・イストミン)(SONYクラシカル SK92470 1962年録音 海外盤)LP盤が懐かしくて買ったCDです。最初に聴いたこの曲の演奏がやはり忘れられません。(2) アルトゥール・ルービンシュタイン(P)、ヘンリク・シェリング(Vn)、ピエール・フルニエ(チェロ)(RCA原盤 1974年9月録音 BVC35072 (旧R25C-1070) カップリングはシューマンのピアノ三重奏曲です。(3) ジョス・ファン・インマーゼル(P)、アンナー・ビルスマ(チェロ)、ヴェラ・ベス(Vn)VIVARTE原盤 ソニーレコード SRCR 1772 1996年4月録音サロン風当時の趣きを古楽器で味わいたい方には最適です。カップリングはシューベルトのピアノ三重奏曲第2番です。

2007年12月08日

コメント(2)

-

ベートーベン チェロ・ソナタ第3番/美帆のクイズ

「室内樂の楽しみ」 ベートーベン作曲 チェロ・ソナタ第3番イ長調チェロという楽器はどこか女性の体形に似ています。 腰のくびれた美人を想定するような形のチェロ。 愛おしく抱きしめるように演奏するチェリスト。 そういう観点からでも楽しめる楽器です。 バロック時代には通奏低音楽器の扱いだったチェロ。 1889年のある日、チェリストのパブロ・カザルスによってスペイン・バルセロナの古本屋で発見された、J.S.バッハの「無伴奏チェロ組曲」が音楽史上で初めてチェロの音楽的可能性を問い質した作品となりました。 後に大バッハのこの組曲を「チェロの旧約聖書」と呼び、ベートーベンの5曲のチェロ・ソナタを「新約聖書」と人は読んでいます。大バッハの「組曲」が発見されるまでベートーベンのチェロ・ソナタが、チェロの作品として最高峰の音楽として崇められてきたのでしょうか? それはともかく「室内楽の楽しみ」として欠かせないのがこの曲、ベートーベン(1770-1827)のチェロ・ソナタ全5曲です。 5曲の中でも有名なのが第3番イ長調です。ベートーベンのチェロ作品の前にはボッケリーニやハイドンのチェロ協奏曲がありますが、モーツアルトはチェロの作品を残していないので、事実上バッハとベートーベンがチェロ音楽の可能性を極めた作品を書いたと言わざるを得ないでしょう。ベートーベンはチェロという楽器を好きだったのかも知れません。 交響曲第3番「英雄」の第1楽章でも、あの雄渾な冒頭の主題旋律を朗々とチェロに歌わせています。 中音から低音への魅力ある響きがベートーベンを虜にしたのかも知れません。 チェロ・ソナタでも楽器を使いこなし、チェロの持つ性能をあますところなく引き出しています。この5つのソナタを聴いていますと、チェロの魅力を完全に我々に聴かせてくれています。 特に第3番は規模が大きく、雄渾で逞しく、朗々とした響きに溢れており、チェロとピアノのまるでぶつかり合いのような白熱した音楽となっていて、緊張感に溢れた音楽となっています。この曲を初めて聴いたのも高校生時代の音楽の授業でした。 先生が持ってきたLP盤でした。 演奏者は覚えていませんが、音楽の豊かな響きに心躍る感銘を受けたのを覚えています。 以来40数年間最も好きな室内楽作品の筆頭に挙げている曲です。 全5曲の中でもこの第3番だけでも是非聴いていただきたい曲です。愛聴盤(1) ロストロポービチ(チェロ) リヒテル(ピアノ)(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7047 1965年録音)スケールの大きな演奏。チェロの朗々となる響き 二人の名演奏家が白熱に燃焼した稀有のぶつかり合い。 今もってこの演奏のバイブルのようです。 1000円で買える廉価盤。 しかも第3番~第5番の3曲が入っています。(2) ミッシャ・マイスキー(チェロ) マルタ・アルゲリッチ(ピアノ)(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG4190 1990年録音)マイスキーの柔らかいビロードのような音色にからむアルゲリッチの剛のピアノ。これも白熱したアンサンブルが期待できる演奏です。(3) ピエール・フルニエ(チェロ) ルドルフ・ケンプ(ピアノ) (グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック 1965年録音)フルニエの高貴な気品が伝わるチェロ。 前者2人に比べてとてもノーブルな感じのチェロ。 ケンプの端正込めたピアノ。 いずれも名演です。 チェロ・ソナタ第5番、ピアノ三重奏曲「大公」とのカップリングで1000円は安いですね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「美帆のクイズ」今日から料理メモを書こうかなと思ったけれど、とても面白いクイズがあったので、そちらからにします。 美帆も考えるから皆さんも考えてね。 これはクイズではないのよ。 その人の思考方法を試すというのか、感性を試すみたいな問題なの。 だから正しい答えはないのよ。 さあ~、一緒に考えましょう。 絵は下手でごめんなさい。 ある町に1軒の「よろず屋」さんがあったの(A)。 食料品や衣料品など雑貨もあつかうお店。 町にはこの店しかなかったので、町の人たちはとても重宝して買い物に来てくれたの。 店主も喜んでいたわ。 ところがその店の隣(B)という5階建てのスーパーが出来たの。 町の人たちはBが安いからそちらへと買い物にいくようになったのね。こんな具合にね。 当然Aの店主はおもしろくないわね。 そしたら今度はAの隣にもう1軒スーパーが出来て、Aは2つのスーパーに囲まれてしまったの。 ますますAへの買い物客が減ってしまったの。 Bからそのうちに「日本一安い店」なんて広告が出たの。 AもCも驚いたわ。 あくる日にはもうCからも安値広告を出してしまったの。 「世界一安い店」って広告。間に挟まれたAはますます面白くないわね。もともと町の便利な店で繁盛してたのに2つのスーパーの進出で、お客はガタ減り。 俺も何か広告を出さなきゃ、と考えたのね。そこで問題。 あなたがAの店主だったら、どんな広告を出すでしょうか? それが問題なのよ。 だからこれには答えはないの。 その人の思考や感性を問われる問題なのよ。 さあ~、皆さん考えましょう。 ともさんも考えてね。明日の記事に美帆の答えをだしま~す。じゃあ~、また明日お会いしましょうね。

2007年12月07日

コメント(3)

-

シューベルト 「ます」/美帆で~す

「室内楽の楽しみ」 シューベルト作曲 ピアノ五重奏曲「ます」ピアノ五重奏と言えば通常の弦楽四重奏にピアノが加わった編成だと思っていましたが、フランツ・シューベルト(1797-1828)が書き遺したこの五重奏曲は、ヴァイオリン1 ヴィオラ1 チェロ1 コントラバス1という編成です。 通常の四重奏に比べるとヴァイオリンが1つ減ってはいますが、コントラバスが加わって、低音の厚みが増しています。ハイドン、モーツアルトの古典派室内楽作品が「ハウスムジーク」的な趣きから脱却して「劇場型」「演奏会型」へと変遷させたのがベートーベンで、後のロマン派室内楽が「芸術性」を持った形に定着するような書き方に変わり、それが見事に花開いているのがシューベルトの室内楽で、ロマンの香り豊かに描かれています。 こんこんと泉が湧き出るかのように流れる美しい旋律に彩られており、叙情的な美しさにあふれている作品が多いシューベルトの室内楽。 シューベルトと言えば「歌曲王」と言われるくらいに600を超える歌曲を書いていますが、9曲の交響曲・15曲の弦楽四重奏曲・20を超えるピアノ・ソナタ・その他の珠玉のような室内楽品がありますが、とりわけ有名なのがこのピアノ五重奏曲 「ます」です。 私も歌謡性に富んだこの曲が大好きな一人です。シューベルトは歌曲を数多く書いていますが、器楽演奏でもその歌曲の旋律を用いて変奏曲として書いた作品を残しています。 弦楽四重奏曲「死と乙女」や「しぼめる花」を主題にした「フルートとピアノのための序奏と変奏」などがあり、このピアノ五重奏曲も自分が書いた歌曲「ます」を主題にして変奏曲として第4楽章に使っています。このピアノ五重奏曲「ます」は1819年、シューベルト22歳の作品と言われています。 とにかく若々しさと明るさ・快活さに溢れた音楽が全編を貫いています。シューベルトは生涯、お金に恵まれなかった人ですが、友人には恵まれていたようです。 その友人の一人であったバリトン歌手のフォーグルと1819年の夏にオーストリア・アルプス地方に旅行に出かけました。 フォーグルはウイーン宮廷歌劇場の歌手で積極的にシューベルトの歌曲を紹介したそうです。 二人はフォーグルの生誕地、リンツ近くのシュタイアーに滞在します。 そこで音楽好きの鉱山業者のパウムガルトナーに厚遇されます。シュタイアー周辺の自然にシューベルトは心を奪われたようです。パウムガルトナーはシューベルトにピアノ五重奏曲の作曲を依頼しました。 それも歌曲「ます」を主題にした音楽をと。 ウイーンに戻ったシューベルトはパウムガルトナーの親切さに対してその五重奏曲を書き上げたのでした。 注文通りの「ます」の主題を用いた音楽を第4楽章に用いて。歌曲「ます」は、小川を矢のように泳ぐマスの美しさと、そのマスを無常にも釣りあげてしまう心ない釣り師のことを歌っています。 溌剌としたマスの泳ぎを表した旋律はとても美しく、マスの躍動感が見事に表現されている歌曲です。全曲は5楽章からなり、コントラバスを加えるという編成で低音部がしっかりとした音楽となり、先に書きましたように音楽は若々しい気分と明るさ、爽やかな気分に溢れ、しかもどの楽章も歌謡性豊かな旋律に富んだ魅力的な音楽が展開しています。どの楽章からも歌の気分に満ちた音楽が流れ、聴く側の心を浮き浮きとさせる旋律で、特に第4楽章の「ます」の主題と変奏は各楽器が、川を泳ぐマスの動きを躍動的に表現しており、それぞれの楽器の特性を思う存分に発揮しており、まさに室内楽の醍醐味を味わえる音楽です。愛聴盤(1) ブレンデル(P) クリーブランド弦楽四重奏団(Philips 原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7020 1977年録音)(2) ブレンデル(P) トーマス・チェトマイアー(Vn) タベア・ツィンマーマン(ヴィオラ) ピーター・リーゲルバウアー(コントラバス) (Philipsレーベル 446001-2 1994年録音 海外盤)ブレンデルの2種の録音。 77年盤はクリーブランド弦楽四重奏団と組んだ演奏で、LP時代から聴いている演奏で、何度も再発売された実にしっとりとした落ち着きを感じさせる演奏。 カップリングはシューベルトの弦楽四重奏曲「死と乙女」(イタリア弦楽四重奏団)。 1000円が魅力です。17年後の94年盤は録音が超優秀で77年盤のような落ち着いた雰囲気が少し影を潜めており、躍動感あふれる演奏になっています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「美帆で~す」ともさんの友だちの美帆で~す。 ともさんのお許しを得てこのブログに記事を載せることになりました。 よろしくお願いしま~す。だって、ともさんのブログはいつでも硬い文章ばかりなんだもの。 たまには柔らかい文章、くだけた文章で書いて~、と頼んでもいつも一緒。性格なんですね。 話をしていてもクラシック音楽、モダン・ジャズ、歴史、料理、落語、写真とか多岐にわたって時間を忘れるほど話込むんですけど、ともさんの言葉はブログと一緒なんですよ。 とにかく真面目。冗談を言って困らせることをしても、「困ったなあ~」という表情がありあり。 期待してギャグを飛ばしても、突っ込みがないどころかそのギャグを真面目にとらえた反応が返ってくるくらいなんですの。確かにこのクラシック音楽のブログは貴重だと思うわ。 毎日これだけのことをよく書けるもんだと感心しているのよ。 この人の頭の構造はどうなっているのかしら、と思うことだってあるわ。そんなブログにアクセントを付けたくて、いきなり登場した美帆で~す。何について書こうかなと色々考えたのよ。 このブログには女性の方の訪問も多いから、とりあえず明日から「美帆の料理メモ」として、今までの私の経験から料理について書いていこうかしら、と思っているの。 専門家じゃないから料理本のようなレシピにはならないけど、精一杯書いていきますから、よろしくね。明日のブログから始めますわ。じゃあ~、また明日お会いしましょうね。

2007年12月06日

コメント(4)

-

誰のために?

「閑話休題」 誰のためにやるのか?私の好きな言葉に「半ばは己の幸せを、半ばは他人の幸せを」というのがあります。 この言葉には人それぞれ意見があって異論もあると思います。 理想でしょうが、この言葉通りにすべての人が生きることが出来れば国同士の戦争もない、いじめもない、殺人や強盗事件も起こらないユートピアのような社会になると思います。 それが出来ないからこういう言葉が生まれるんだと思います。12月4日付の産経新聞にプロ野球ヤクルトの宮本慎也選手の、野球日本代表が北京オリンピック代表権を勝ち取ったことでの手記がありました。 その中で最も感銘を受けた言葉があります。 宮本選手は日本代表チームの主将であり、決戦前のミィーティングでこう語ったそうです。「今まで自分のために野球をやってきたことが多いと思う。 でも、今回ぐらいは、人のために、自分以外のためにやっていいんじゃないか」星野監督はこう言っています。 「あいつら(選手たち)の目を見ていると、どんなにしても勝たせてやりたかった」と、感極まって涙で言葉を呑んだほどでした。 この宮本選手の言葉は、現代の日本人への問いかけでもあると思います。 自己中心的な考えが多くなっている昨今の日本。 殺傷事件でもあてはまると思います。 自分のためにやることが中心になるのは当たり前のことです。 一度きりの人生です。 思うように生きたいと思うのは当たり前でしょう。 しかし、他の人たちもそうなんです。 自分だけはありません。 そこにルールが生まれます。 法律ができます。 自分の我を通せば他人が困ることもあります。 何かを起こす前にこの宮本選手の言葉をかみしめて考えようと思います。 そうすれば間違いのない判断を下せるかも知れません。重みのある深い意味のある言葉だと思いました。

2007年12月05日

コメント(6)

-

「偉大な芸術家の思い出」

「室内楽の楽しみ」チャイコフスキー作曲 ピアノ三重奏曲「偉大な芸術家の思い出」作曲家にとても親しい友人や先輩、師匠がいて、その人たちが亡くなると作曲家がその人の思い出をこめて音楽を書くということがよくあります。 そういう曲の中でも有名な1曲があります。チャイコフスキーが作曲しましたピアノ三重奏曲イ短調 作品50「偉大な芸術家の思い出」です。チャイコフスキーにとって「偉大な芸術家」とは、モスクワ音楽院の設立者であり、ピアノの名手だったニコライ・ルビンシュテインのことです。 チャイコフスキーが音楽院の教授として迎えられてからその親交が始まったのですが、彼の曲の初演や音楽への助言などもおこなっていたそうです。ところが、チャイコフスキーが書いた「ピアノ協奏曲第1番」については、ルビンシュテインに助言を求めなかったことで、この親友はへそを曲げてしまい、完成後に楽譜を親友に見せに来たチャイコフスキーに散々な酷評を述べたために、さすがのチャイコフスキーも怒ってしまい不仲となりました。実は、このピアノ協奏曲はルビンシテインに捧げるつもりで書かれていて、楽譜にもそう書くつもりだったそうです。その後この協奏曲はまったく手を加えることなく出版されて、曲は名指揮者ハンス・フォン・ビューローに捧げられてニューヨークで初演されました。しかしその後二人は元の仲に戻り、再び親交を深めるようになりました。再び戻った友情でしたが、そのルビンシュテインが46歳の若さでフランス・パリで亡くなり、チャイコフスキーはその死を嘆き悲しみ、その死を悼んで書いたのがこの曲です。ピアノ三重奏曲というジャンルは、モーツアルトの時代でさえも「ハウスムジーク」という雰囲気で書かれており、家族や親しい人たちが家庭のサロンで演奏するというような音楽でしたが、ベートーベンによってより芸術的な作品に昇華されて、あの偉大な「大公トリオ」が書かれています。その後シューベルトの2曲に代表されるように、ロマンの香りいっぱいの抒情的な曲が生まれて、ピアノ三重奏曲は独自の芸術性を確立していました。ところがチャイコフスキーはあまり数多くの室内楽を書き残していません。今でも頻繁にコンサートや録音に採り上げられるのは、後期の3曲の交響曲、ヴァイオリンやピアノの協奏曲、3大バレエ音楽に代表されるオーケストラ作品、ピアノ小品集、それにオペラです。彼の室内楽作品として今日でも演奏されているのが弦楽四重奏曲が筆頭でしょう。しかし、ピアノ三重奏曲としてはベートーベンの「大公トリオ」と並んで最も人気の高い、また優れた作品として挙げられるのがこの「偉大な芸術家の思い出」です。私の勝手な想像ですがニコライ・ルビンシュテインの追悼曲としては、弦楽四重奏・五重奏ではなくてやはりピアノが活躍するジャンルとして三重奏曲を選んだのだと思います。 彼はピアノ三重奏曲という形式の作品を書くことが苦手だったようです。 この曲は1892年の2月9日、イタリア滞在中に完成しています。 チャイコフスキーが支持者であったフォン・メック夫人に書いた手紙の中に、この曲について苦心したことが書かれています。「私が今何を作曲しているかご存じですか? あなたは驚くでしょう。 以前にあなたは、私にピアノ三重奏曲を書くように要求されました。 ・・・・・・・あの時私はこの楽器の編成が嫌いなのだと書きました。 そして今、私は嫌っていたにもかかわらず、これまで私が避けていたこの分野を試みてみようという決心を突然しました。 ・・・・・・・うまくゆくかどうかわかりません。 しかし、うまくよくようにと切に願っています。 (後略)」その苦心とは2楽章構成で書かれており、演奏時間45分という長大な作品として書きあげています。 それまで先人たちが築きあげたソナタ形式を含む作品の形式を、見事に打ち破っています。 第1楽章はソナタ形式に従いながらも提示部にウエイトを置いて書かれており、第2楽章は変奏曲となっています。 ピアノが縦横無尽に活躍するこの変奏は、やはりルビンシュテインの卓越したピアノ演奏を念頭に書かれていることは容易に想像できます。しかもこの第2楽章は2部に分かれており、変奏の終わったあとに終結としての「終曲」を置いて、第1楽章の主題を回想するという有機的な方法で見事に曲を閉じています。この曲を初めて聴いた時のことを今でも鮮やかに覚えています。高校2年生の音楽授業で、非常勤の女性教師が授業でこの曲を聴かせてくれたのが最初の出会いで、聴き終わって波のように押し寄せる感動に浸っていて、授業が終わってからそのLP盤を貸して欲しい、もう一度聴きたいからと教師に頼み込んでいました。そのLPは学校のライブラリーに備えられていたものではなく、その教師のプライベートの持ち物でした。次の音楽授業がやってくるまで1週間の間自宅で毎日聴いていました。日に3度聴く日もありました。 演奏はロストロポーヴィチ(チェロ)、エミール・ギレリス(ピアノ)、レオニード・コーガン(ヴァイオリン)という1960年代の旧ソ連を代表する演奏家の夢のトリオでした。曲の冒頭、ピアノの分散和音に乗ってチェロが奏でる深い悲しみに溢れた旋律が流れると、そこはもうチャイコフスキーの世界で、ルビンシュテインを思う気持ちが切々とあふれ出ています。 曲は2楽章構成で、第1楽章はこのチェロで流れる旋律がヴァイオリン、ピアノに引き継がれて連綿と悲しみを歌い上げています。この曲の白眉が第2楽章で、民謡調の旋律がピアノ独奏で流れ出し、ヴァイオリン、チェロを交えた11の変奏が繰り広げられます。 最も活躍するのはピアノで、多彩な音色の変化に満ちた音楽で、ここにもピアノの名手ルビンシュテインへの想いが溢れているのでしょう。第2楽章は2部構成となっており変奏の終曲と終結部が第2部で、これまで親友の死を悼み悲しみながらも静かに思い出に耽っていたチャイコフスキーが、なりふり構わず泣きじゃくっているかのようで、第1楽章の主題がヴァイオリンで奏されてクライマックスを迎えるところなどは、泣きに泣くヴァイオリンに胸をしめつけられます。 そしてやがて静かに、静かに、ピアノとチェロが消え入るように音を刻みながら曲が閉じています。 まるで人が臨終を迎えて心臓が止まるかのように。 こうして「ある芸術家の思い出」は静かにカーテンを閉じていきます。古今のピアノ三重奏曲の中でも、いやチャイコフスキーのどの交響曲や管弦楽曲、器楽曲、オペラやバレエ音楽の中でも一番好きなのがこの「芸術家の思い出」です。 第2楽章終結部の慟哭とも言えるヴァイオリンが泣いている旋律をいかなる時に聴いても、目頭が熱くなってしまいます。愛聴盤 (1) スーク・トリオ(DENON CREST1000シリーズ COCO70528 1976年録音)堂々とした迫力とピアノの凄さに魅かれる演奏(2) ウイーン・ベートーベン・トリオ(ビクター VDC1365 1988年録音 廃盤)熱い情熱とどの楽器も美音に溢れる演奏(3) デュ・プレ(チェロ) バレンボイム(P) ズッカーマン(Vn)(EMI原盤 東芝セラフィム TOCE1547 1972年ライブ録音 廃盤)モノラル録音ながらデュ・プレのチェロ、バレンボイムのピアノが素晴らしい名演。現在であはデュ・プレのEMI録音として17枚組の中に収録されています。単品での復刻をやってほしい1枚。 このジャケットはその17枚組です。

2007年12月04日

コメント(6)

-

ベートーベン 「大公」

「室内楽の楽しみ」 ベートーベン作曲 ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 「大公」弦楽四重奏曲の名曲が続きましたので今日はピアノ、ヴァイオリン、チェロの3人編成による名作について書いてみましょう。弦楽四重奏曲とピアノ三重奏曲では大きな違いがあります。 三重奏曲は臨時に編成されて演奏可能な作品です。 単に人数が一人多い、少ないの問題ではありません。 ボザール・トリオやスーク・トリオといった三重奏団もありますが、四重奏団に比べると数は少ない。それはアンサンブルに本質的な違いがあるからだと思います。 各楽器の主張をぶつけ合う三重奏、しかも合奏の主流をピアノに置くことが出来る三重奏に比べて、四重奏は弦楽器同士という和声や音色の調整など精緻なアンサンブルが要求されます。昔、パブロ・カザルスが組んだカザルス・トリオ、ハイフェッツが組んだ「百万ドル・トリオ」や紹介盤にあるようなケンプ・シェリング・フルニエといった臨時のスター級演奏家による編成による名人芸の披露はあっても、シェリングが弦楽四重奏団を組んだり、フルニエが組んだり、ハイフェッツが四重奏のメンバーでいたりということはありません。 グリュミオーくらいでしょうか四重奏団を組んだのは。 それほどに名技を競うピアノ三重奏とアンサンブルに精緻さを求められる弦楽四重奏に違いがあります。今日はL.V.ベートーベン(1770-1827)が書いたピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調「大公」です。 この曲については以前にもブログで書いています。 今日は以下の文章をその時のブログからそのまま転載しております。ベートーベン(1770-1827)にはパトロンというか支持した人に、当時のオーストリア皇帝の腹違いの弟にあたるルドルフ大公という皇族・貴族がいました。 この人はベートーベンより18歳下でしたが熱烈な音楽愛好家で、ベートーベンの書く音楽をことのほか好んでいて熱心に支持をしていたそうです。 支持者としては中途半端でなくて生涯変わらぬ尊敬と敬愛をもって、ベートーベン自身と彼の書く音楽を愛した人だそうです。またルドルフ大公はベートーベンのピアノの弟子でもあり、かなりの腕前のピアノであったそうです。 ベートーベンは作曲方法を他人に教えていなかったそうですが、唯一例外がこのルドルフ大公で作曲までも教えている間柄でした。ベートーベンの有名なピアノソナタ第26番「告別」はルドルフ大公に捧げられています。 ウイーンがフランスのナポレオン軍に包囲された時に、皇帝一家と共にウイーンを離れるルドルフ大公との別離と再会の喜びを表現して書かれています。 ここにも二人の厚い友情がいかほどかであったかわかります。ベートーベンはルドルフ大公の熱い支持への恩義を感謝して多くの作品を捧げています。 ピアノ協奏曲第4番、第5番「皇帝」、ピアノソナタ第29番「ハンマークラヴィーア」それに「荘厳ミサ曲」などの傑作・名作がその例です。ベートーベンのピアノ三重奏曲は10曲とも11曲とも言われていますが、この第7番「大公」はやはりルドルフ大公に捧げられており、ベートーベン生前中に楽譜が出版された最後のピアノ三重奏曲となったそうです。 「大公」という副題はルドルフ大公を指していることは言うまでもありません。楽器編成はピアノ、ヴァイオリン、チェロの3つの楽器ですが、これら3つの楽器はそれぞれ表情豊かに多彩な音楽表現を出来る楽器で、単独で管弦楽との協奏曲やソナタなどに星の数ほどの音楽が多くの作曲家によって書かれている、楽器の花形スターみたいなものです。その3つの楽器を使って書かれたピアノ三重奏曲はハイドンやモーツアルトの時代から王侯貴族のサロンで「くつろぎの音楽」として演奏されてきたジャンルですが、ベートーベンによって単なる「くつろぎ」ではなくて、これらの楽器の能力を最大限の魅力として引き出して、強烈な意思表示を持った「人間」を感じさせる音楽として表現されており、「サロン音楽」から「芸術音楽」へと昇華させています。特にこの第7番「大公」は、スケールの大きさ、雄渾な旋律の素晴らしさ、楽器間の見事なバランス、楽想ののびのびとした展開、交響曲・管弦楽曲のような構築の素晴らしさ・風格などが全編にあふれている、まさにピアノ三重奏曲中の「大公」のように聳えている名作です。初演時にはベートーベン自身がピアノを弾いたそうですが、自ら弾くピアノ音さえ正確に聴き分けることも出来ないほどに難聴の病が進んでおり、この初演のピアノ演奏を最後に、ピアニストとして舞台に上がることがもうなかったと伝えられています。愛聴盤 (1)シェリング(Vn) ケンプ(P) フルニエ(チェロ)(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG5120 1970年録音)(2) プレヴィン(P) ムローヴァ(Vn) シフ(チェロ)(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP3347 1993年録音)(3) スーク・トリオ (DENON CREST1000 COCO70442 1976年録音)

2007年12月03日

コメント(0)

-

ハイドン 「皇帝」

「室内楽の楽しみ」 ハイドン作曲 弦楽四重奏曲第77番ハ長調 「皇帝」室内楽を楽しむには弦楽四重奏曲が一番聴き易い音楽だと思います。 ヴァイオリン2 ヴィオラ1 チェロ1という編成で、最も普遍的な安定した音楽を楽しめるジャンルでしょう。 演奏する側も比較的演奏できるメンバーを集めやすいジャンルだと思います。その中でも特に古典派時代の曲はとても端正で優雅で、音楽もはみ出すこともなくきっちりと決められた音楽法に基づいて書かれていますから、心をゆだねて聴ける音楽ばかりが古典派の弦楽四重奏曲でしょう。その代表がヨーゼフ・ハイドン(1732-1809)です。 彼は104曲の交響曲を書いて「交響曲」のスタイルを確立した功績から「交響曲の父」と呼ばれていますが、弦楽四重奏曲も23歳から書き始めて亡くなるまで書き続けて74曲もの作品を残しています。 ソナタ形式を中心に積極的に曲の中に採り入れて現在の形に完成させた功績は偉大なものと思います。「ひばり」と共に親しまれている「皇帝」は、後にオーストリア国家、ドイツ国家として歌われている旋律が第2楽章に表れています。 「皇帝賛歌」と呼ばれるこの曲はナポレオン軍がオーストリアに侵攻してきた時にも、少しも臆することなくピアノに向かってこの「皇帝賛歌」を弾いていたというエピソードも残っています。1797年に作曲された「皇帝」は第2楽章に、ハイドンが同じ年に書いた歌曲「神よ、皇帝を護り給え」の変奏曲が使われており、その為にこの「皇帝」という副題が付けられるようになったそうです。ソナタ形式の明るい生き生きとした感じの第1楽章から実に楽しげな雰囲気に包まれます。自由・闊達な雰囲気の変奏曲の第2楽章は極めて美しく、現在はドイツ国歌として歌われています。王侯貴族が好んだ音楽が端正・優雅で、決して個性的な野生の味のする音楽でなく、あくまでも調和を尊んだ古典派音楽を好みとしたのですが、この曲を聴いていますと彼らの趣味がいかにもバランスの良い、耳に心地よい音楽であったと理解できます。それが現代でも好まれているのは、人が最も好む音域、和音といった音楽性であり、これが普遍的な音楽を楽しむことの喜びであると思われます。愛聴盤 イタリア弦楽四重奏団(Philips原盤 ユニヴァーサルクラシック UCCP7080 1965年録音)昨日紹介しました盤と同じです。 勿論他にもいい演奏があるでしょう。 それでもかたくなにこの古い録音にこだわり、イタリア人特有のラテンの感性による「歌心」を楽しんでいます。

2007年12月02日

コメント(0)

-

ハイドン 「ひばり」

『室内楽の楽しみ』 ハイドン作曲 弦楽四重奏曲第63番ニ長調 「ひばり」「室内楽」とは文字通り室内で演奏される小編成の音楽を指しています。 ヴァイオリン・ソナタやフルート・ソナタのようにピアノ伴奏を伴う場合などでも二人で演奏できる最も小規模な編成の室内楽です。 木管楽器のアンサンブルで演奏される音楽もあれば、弦楽4人や5人で演奏される場合もあります。弦楽四重奏であればヴァイオリン 2、ヴィオラ、チェロの4人、六重奏ならヴァイオリン、ヴィオラ、チェロの各2人などの編成です。今日は弦楽四重奏曲を選んでみました。 ヨーゼフ・ハイドン(1732-1809)の書いた「弦楽四重奏曲第63番 ニ長調 ひばり」です。私はヨゼフ・ハイドン(1732-1809)の音楽が大好きです。 彼の音楽はとても「端正」で、明るく、伸びやかで華麗さのない素朴な旋律、落ち着きのある音楽の中に浸っていられる数少ない作曲家の一人で、ロココ風の華麗で典雅なモーツアルトよりも好きな作曲家です。ハイドンはユニークな作曲家の一人に入るでしょう。 何がユニークかと言えば、この人ほど作品に副タイトルがついている人も珍しいのです。全104曲の交響曲の中でも思いつくままに挙げてみても「朝」「昼」「晩」、「熊」、「めんどり」、「王妃」、「哲学者」、「校長先生」、「うすのろ」、「火事」、「狩り」、「びっくり」、「V字」、「告別」、「時計」、「太鼓連打」、「ロンドン」、「軍隊」などあります。 全74曲の弦楽四重奏曲も同じで、「五度」、「日の出」、「皇帝」、「ひばり」、「鳥」、「蛙」、「騎手」、「剃刀」などがあります。ハイドン自身が命名したものは数少なくて、フィクションのようなエピソードがそのままニックネームになっている作品がほとんどで、作品の音楽とは関係のないニックネームがあります。 どうも作品を区別するために後世の人がつけたものが多いようです。ハイドンは「交響曲の父」と呼ばれるほど104曲の交響曲を書いています。 それと同じように「弦楽四重奏曲の父」と呼ばれるほど74曲もの弦楽四重奏曲を書き残しています。 イギリスの興行師ザロモンからの2度目の招聘を果たして交響曲第104番「ロンドン」を置き土産にして、交響曲の絶筆を済ませてウイーンに帰ったハイドンは、弦楽四重奏曲は相変わらず書き続けていたようです。 その中から今日は第63番ニ長調 「ひばり」作品64の5を採り上げました。この曲は、ハンガリーの貴族エスターハージ候に仕えていた1772年、ハイドン40歳の時の作品で、この曲はエスターハージ候の宮廷楽団のヴァイオリン奏者ヨハン・トストに献呈しています。 「トスト四重奏曲」と呼ばれる12曲の献呈曲の1曲です。「ひばり」と言えば、春を代表する鳥で「春うらら」の空高く舞い上がる姿を想像するほど、桜や鶯などと同じように春を連想する鳥です。 「さわやかさ」や「明るさ」をも連想させる鳥です。 「春」に時期に聴くにふさわしい音楽で晩秋のこの時期に採り上げるのはどうかと思うのですが、「室内楽の楽しみ」を満喫できる曲として選びました。この曲の第1楽章冒頭、第1ヴァイオリンでとても爽やかに、晴れやかに演奏される第1主題の旋律が、まるで空に向って高く飛び立つ「ひばり」のような、伸びやかな美しい旋律にちなんでこのニックネームが付けられています。 寒い冬に聴けば春への願望、春に聴けば春の謳歌となる、非常に美しい旋律です。 天高く舞う「ひばり」の如くです。ハイドンは「ひばり」の鳴き声を模倣して書いた曲でないとわかっていても、そう思いたくなるほど実に見事に「ひばり」が鳴いています。 第1楽章だけでなく、落ち着いた情緒の旋律が美しい第2楽章、まるで無窮動風の鳥のさえずりのような終楽章など、4つの弦がしなやかに、伸びやかに音色を奏でる、室内楽を楽しめる見事な音楽構成で書かれています。愛聴盤 イタリア弦楽四重奏団(Philips原盤 ユニヴァーサルクラシック UCCP7080 1965年録音)この団体の一番いい時期に録音された演奏です。 古い録音ですがリマスターされて良質の音に蘇っています。LP時代から聴き続けている演奏です。 流麗で明快な響き、緊密に絡み合う絶妙なアンサンブルでこの名品の魅力を生き生きと表現しています。 1000円盤で「フィリップス スーパーベスト100」シリーズの1枚としてリリースされています。 収録曲は「ひばり」、「皇帝」それに「セレナーデ」の3曲です。

2007年12月01日

コメント(2)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 洋楽

- ジョ・ジョ・ガン 『ジャンピング・…

- (2025-11-25 04:17:42)

-

-

-

- UK~エイジア~ジョン・ウェットン

- Roxy Music - Out Of The Blue Midni…

- (2025-11-12 00:00:13)

-

-

-

- ☆モー娘。あれこれ☆

- 【森戸知沙希・小関舞】佐野でリリイ…

- (2025-11-25 07:10:04)

-