2009年06月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

今更ながら鬼平犯科帳

今、「三重テレビ」という地方テレビ局で、火曜夜7時から「鬼平犯科帳」(中村吉右衛門バージョン)の再放送をしているんですが、これが最近の私の密かな楽しみになっておりまして。 ま、この番組が昔、確かフジテレビで放送していた時も、まあ、ごくたまに見ていたこともありますが、それほどしっかり見ていたわけではないんです。しかし、何だかこのところ、この番組が妙に楽しみになっているという。どういう心境の変化なのやら、自分でもよく分かりませんが。 鬼平というと、私は大学時代の恩師を思い出します。私の恩師も池波正太郎の鬼平がお好きだった。で、私にも読め、読め、とおっしゃるもので、私も二、三原作を読むには読みましたが、先生がおっしゃるほどにはその世界に入り込めず・・・。というのも、池波正太郎独特の言葉づかい、たとえば盗みのことを「おつとめ」とか「はたらき」などというその言葉づかいが、史実に則っているのか、池波が勝手に作っているのか、その辺がよく分からず、そうなると肝心の「火付盗賊改方」なんていう組織が本当に存在したのか、というところまで疑われてきて、なんとなく作品全体が胡散臭いような気がしてしまいましてね。(後に、火付盗賊改方は実在した、と知りましたが。) でも、そういうことはともかくとして、今改めて中村吉右衛門バージョンの鬼平を見ますとね、なんだかとってもス・テ・キ。 結局、中村吉右衛門という俳優の力なのかなあ。大様で、清濁併せ呑むところがあり、情けをかけるべき時はかけ、しかし殺しを厭わない極悪人にはあくまで厳しく、部下の使い方、その手綱の引き方・緩め方が絶妙、愛妻家で、食通で、・・・と、まあそんな鬼平の人柄を、吉右衛門は見事に演じている。顔の造作という点から言えば、中村吉右衛門はさほどの美男とも思えませんが、しかし「男ぶり」という点から言いますと、これがまたまさに男が惚れる顔なんですよね。ということは、当然、ものの分かっている女性にももてるだろう顔、ということになるわけですが。 でまたこのテレビシリーズでは、毎回錚々たる俳優がゲストとして登場し、何らかの形で鬼平と対決するんですな。先週は米倉斉加年さん、今週は芦田伸介さんでしたけど、こういう力のある俳優が登場してくると、やっぱり画面が引き締まるというのか、筋書きも何も分かりきっているのに、ついつい目が離せない、という感じになってしまう。 そして、このテレビ・シリーズでは最後のテーマ音楽としてジプシー・キングスの「インスピレイション」というインストルメンタルがかかるでしょう? あれがまた、いいんだなあ。あれを採用した担当者、天才じゃないでしょうか。時代劇のテーマにジプシー・キングスを持ってくるって、どうやって思いついたんだろう? それにしても、どうして今頃になってワタクシはこの番組に夢中になっているのでございましょうや? なんか、毎年のように過酷になっていく仕事環境の中で、どこか、鬼平のようにものの分かったお人が支配している世界に逃避したい、という、そんな気持ちがあるのかしら・・・。 とにかく、今日もまた鬼平の男ぶりに惚れぼれしながら、あんなカッコイイ男になりたいものよのう、と思っているワタクシなのでありました、とさ。

June 30, 2009

コメント(4)

-

仰天! 先輩教授の死生観

夕方、このブログでもお馴染み、「兄貴」ことK教授とコーヒーを飲みながら雑談をしていたのですが、たまたま話の流れから、話題がガン告知のことに及びまして。 ちなみにワタクシ、たとえ末期ガンであっても告知してもらいたくない方でして。人によっては告知してもらった方が病気と最後まで闘える、という方もいますが、私はそんなことはっきり言われたら、すっかり絶望してしまって、人生の最期を楽しめないような気がする。 なーんて、要するに死ぬのがコワいだけですが。 ところがK教授は告知してもらった方がいいんですって。言ってもらった方が、前もって色々身辺整理できるからだそうで。 で、私が「でも、そうは言っても、やっぱり自分が死ぬんだ、と思ったらコワくないですか?」とさらに尋ねると、兄貴曰く、「いや。だって僕、別に死ぬの怖くないもん。死に対する恐怖なんて全然ない」ですって。ひゃー、そうなんですか? ちょっとビックリ。先生、生に対する執着ってないんですか? さすが、何でも合理的なK教授。反合理浪花節の私とは違うなあ・・・。私、まだまだ生に対して見苦しいほどの執着があるもんな。 しかーし! K教授の次の一言に、私はもう一度ビックリさせられることになるのであります。 兄貴続けて曰く、「だってさ、死んで無になると思うから怖いんだろ? 僕なんか来世を信じているからね」。 ええっ・・・。そっち?! 何が合理的だよ、来世の存在を信じるなんて、兄貴の方がよっぽど反合理じゃないですかっ! しかし、K教授さらに続けて曰く、「人間なんてたまたまこの世にいるだけで、死んだら魂に戻ってあの世に帰ると思えばいいじゃないか。その方が気が楽になれるでしょ。そう信じることで楽になれるなら、その方がいい」ですと。 は、はあ・・・。その方が気が楽だから、あの世を信じ、その結果、死も別に恐れるに足らず、と。ある意味、それはそれで究極に合理的な考え方ですなあ。損得で、得の方をとるということですから。 さすがっ! やっぱりワタクシが兄貴と慕うK教授だけのことはある。透徹した合理精神が、ついにオカルトに到達なさいましたかっ! それにしても、死を恐れないというのは、よほどの修行の末の悟りであって、私なんぞ、まだまだ修行が足らんからその境地に到達できないのかと思っていましたが、「その方が楽」の一言で一足飛びにその境地に到達してしまう兄貴ってお人は一体・・・。 だけど、そう言われると、単に「来世があるから、別に死んだっていいや」と思うだけで、ただそれだけで、死に対する恐怖って、大分薄れるような気はしますね。確かにそう思えば気は楽だ。また向こうで会おうね~、ってなもんなんですから。はあ~、良いこと聞いたなあ。 ということで、今日は何気ないコーヒータイムの雑談の中から、K教授のおそるべき死生観を伺うこととなったのでありました。まったく、人生一寸先に何があるかわかりゃーしない。

June 29, 2009

コメント(0)

-

ジョニ・ミッチェルにうっとり

昨夜、NHKの衛星放送で「黄金の洋楽ライブ ジョニ・ミッチェル」という番組を見ました。 ジョニ・ミッチェル。私が最も敬愛するアーチスト。しかしこれまでCDでその演奏を楽しむだけで、実際の演奏風景を見たことがなかったもので、この番組の放送を知って楽しみにしていたんです~。 さて、番組ではジョニ・ミッチェルの1979年のライブの映像を見ることができたのですが、さすがジョニ姉さん、ライブでも歌が上手い! CDで聴くのとあまり変わらないじゃん、っていうくらい生演奏もすごかった。 でまたバックバンドもすごいですよ。ギターがパット・メセニー、ベースはジャコ・パストリアス、サックスにマイケル・ブレッカーですからね。それぞれ一人で客が呼べるジャズ界の顔ばかりじゃないですか。それを後ろに従えて自らもギターを弾き、歌うのですから、そんじょそこらのへなちょことは貫禄が違う。 それからジャコ・パストリアスが実際にベースを弾いているところもこの映像で初めて見ましたが、彼が案外背が高いのにびっくり。何となく小柄な人を想像していたもので。彼はこの映像の数年後には早世してしまいますから、ある意味貴重な映像ですな。 というわけで、昨夜はジョニの歌声を心行くまで楽しんで、非常にハッピーだったワタクシなのであります。 ジョニのCDで、おすすめしたいものは山ほどありますが、この梅雨時ですと、やっぱり「Song To A Seagull」「Hejira」「Court and Spark」「For the Roses」といったあたりかなあ。どれも素晴し過ぎてどうしようもないものばかりですから、だまされたつもりで聴いてみて下さい。明日から私同様、ジョニ様の虜になることは請け合います。これこれ! ↓【Aポイント+メール便送料無料】ジョニ・ミッチェル Joni Mitchell / Song to a Seagull (輸入...逃避行コート・アンド・スパーク【Aポイント+メール便送料無料】ジョニ・ミッチェル Joni Mitchell / For The Roses (輸入盤CD)

June 28, 2009

コメント(0)

-

サイゼリヤ祭りと冷やし中華

先日、人気お笑い芸人がサイゼリヤのメニューを食べ尽すという趣向のテレビ番組を見てしまいまして。芸人が満腹に苦しみながら食べ続けるのを見て楽しむ、という趣向のこの番組、果たしていい企画なのかどうか私は非常に疑問に思うのですが、それは別として、次から次へと運ばれてくるサイゼリヤのメニューを見つつ、またその値段の安さに改めて驚きつつ、なんだか私も食べてみたいような気がしてきた、と。 ということで本日のお昼をもって我が家の「サイゼリヤ祭り」と決め、それこそお笑い芸人なみに死ぬほど食べてやろうと、近くにあるサイゼリヤに乗り込んだのでありました。ひゃー、家内とファミレスに行くなんて何年ぶりだよ! で、我々が注文したものは、サラダにスープ、モッツァレラ・チーズ&トマト、手羽先にピザ、そして牛ひき肉のチーズカツレツ。そしてデザートとしてイタリアン・プリンにアイス・ティラミス。ま、そんな感じですかね。で、これらを思う存分食べ、もう入らないというところでお会計。二人分で2500円弱でしたかね。安い~! で・・・? ・・・安い安いと思いつつ、結局一人1250円か・・・。だったら、あと数百円も出せば、もっと本格的なレストランのランチが食べられるよなあ。それだったら、そっちの方がいいか・・・。 ということで、やっぱりいくら安いとは言っても、ファミレスには限界があるなと思い知った今日ひと日。 さて、今日は週末。このまま帰るのもちょいと物足りないということで、帰りにちょっと寄り道をすることに。 まずは前から気になっていた近所の中古家具のお店を覗いて行くことに。すると、ハーマン・ミラーだの、スタルクだの、カッシーナだのといったブランドの中古家具がそちこちにあって、我ら家具好き夫婦にとってはなかなか面白い品揃え。値段もかなり安いのですが、いかんせん安いのにも理由があって、中古家具にしてもややくたびれた感じがするものが多かったかな。ということで、十分楽しませていただきましたけど、購入はパス。 次に人気の石窯パン屋さん「アヴァンセ」でパンをゲットした後、リカーショップでサントリー・プレミアムモルツをケース買い。パンは自分たちで食べる分ですが、ビールの方は贈り物です。自宅マンションの管理人さんがこの6月でお辞めになるそうで、今まで世話になった分、ちょいとお礼をしようかなと。 そしてさらに本屋さんに立ち寄り、私は洋書のワゴンセールの中からディーン・クーンツのペーパーバックを700円でゲット。ま、そんな感じで今日のお散歩を楽しんだのでありました。 しかし、今日のお楽しみはまだありまして、今日の夕食に登場したのはなんと「冷やし中華」! 今シーズン初の登場であります。昼間食べ過ぎたので夕食は軽く、という趣旨だったのですが、やっぱり冷やし中華ってのは旨いね! 夏の味がしますわ。 というわけで、今日は色々なことをやって息抜きになりました。土曜日っぽい過ごし方だったかな。さてさて、皆さんもよい週末をお過ごしくださいね~。

June 27, 2009

コメント(4)

-

追悼 マイケル・ジャクソン

まあ、皆さん誰もそうだと思いますが、今日は朝から仰天させられましたわ。ロンドンでの最終公演、所有物の大規模オークションなど、最近、何かと話題の多かったマイケル・ジャクソンさんがこのような形で亡くなるとは・・・。 私のように現在40代の人間にとって、彼の歌とダンスに魅了されなかった人間はいないわけですからね。1980年代初頭にハイティーンだった我々の世代は、アメリカの音楽番組「MTV」のスタートと青春時代が重なっていたので、「音楽を聴く」時代から「音楽を見る」時代への転換を目撃したわけですが、そんなふうに音楽が見るものになった時に、まさにその時代の申し子として彼が登場してきた。毎週土曜日の深夜、日本の「MTV」にあたる小林克也氏の「ベストヒットUSA」をむさぼるように見ながら、我々はマイケル・ジャクソンの華麗な、まったく新しいタイプのダンスに何度目を瞠ったことか。 特に私(釈迦楽)のように抹香臭い名前を持つ者としては、同じく「釈尊」という抹香臭い名前のスターの活躍に心躍らせたものでございます。 ところで、早速放送された追悼番組などを見ると、やはりマイケルと言えば『スリラー』、という感じで紹介されており、確かにあの長編プロモーション・ビデオを初めて見たときの衝撃を共有する者からすればそれも当然と思いますが、私とすればむしろその前のアルバム、『オフ・ザ・ウォール』が懐かしいですね。「Rock with You」なんて、まだ単に陽気な若者だった頃のマイケルの、少しはにかんだような歌声がとてもよかった。またアルバムのタイトル曲である「オフ・ザ・ウォール」に乗って、マイケルがホンダのスクーターのCMで軽く踊って見せたときのカッコ良かったこと! 結局、クインシー・ジョーンズがプロデュースした3枚のアルバム、『オフ・ザ・ウォール』『スリラー』『バッド』の頃、特に「USA・フォー・アフリカ」の頃が彼の絶頂だったんでしょうな。90年代以降のごたごたは、もう何が何だか・・・。あそこまでスターになってしまうと、ごく普通の人間の幸せなんてものが逆に遠のいてしまうんでしょうかね・・・。 とにかく、彼が今から四半世紀前のことになってしまった我が青春時代の偶像であったことは確かであり、そういうものとして急逝されたマイケル・ジャクソンさんのご冥福をお祈りしたいと思います。合掌。

June 26, 2009

コメント(2)

-

伊丹十三氏のこと

このブログでもリンクしている糸井重里氏のブログ『ほぼ日刊イトイ新聞』の特集として、糸井さんと村松友視さんによる、伊丹十三さんをめぐる対談が掲載されているんですが、これ、面白いですよ。これ読むと、伊丹十三さんという方のダンディズムみたいなものが分かる。例えば・・・と私がここで解説してもいいのですが、そんなことより直接その対談を読んだ方が面白いので、本ブログの右下の方にある「Bookmarks」から糸井さんのブログに飛んでみて下さい。 で、そこで紹介されていた伊丹さん若かりし頃の著書、『ヨーロッパ退屈日記』(新潮文庫)を買って読み始めたのですけど、まだ日本人にとって海外旅行なんて夢のまた夢だった時代に彼の地に遊学した若き伊丹さんが、自分の目で見、耳で聞いたヨーロッパの様子を報告している様が、とてもフレッシュです。もちろん貧乏旅行の話ではなく、ものすごくリッチな遊学の話で、イギリスで高級車のジャガーを注文して買った、なんて話がわさわさ出てくるんですけどね。 それにしても、村松さん位の年代の人たちが羨ましいのは、「そこで新しい文化が生まれている」というような実感が味わえるような場所が色々あった、ということですね。たとえば「マンハント」だ、「モノンクル」だ、「ワンダーランド」だ、といったような雑誌は、なんだかアヤシイまでの磁力を持っているような気がしますけど、そういう場所って、今、どこかにあるのだろうか? 少なくとも名古屋にはないような気がするな。それとも、どこかにあるのかしら? どこかにあるのに、私には見えないだけか? ま、とにかく、先だっての寺山修司ブームに続き、しばらく私の中で伊丹十三ブームが来そうな予感がしているのでした。

June 25, 2009

コメント(2)

-

福井烈氏の好解説

昨夜遅く、クルム伊達公子選手のウィンブルドン復帰戦を見ました。世界ランク9位の新鋭を相手に堂々渡り合い、一時は「ひょっとして・・・」と思わせましたが、足の痙攣というハプニングに襲われ惜しくも初戦敗退。残念! だけど、伊達選手、天晴れ! ですね。 ところでこの試合、福井烈氏が解説をしていたのですが、この解説がなかなか素晴らしかった。 福井さんは、自らの経験から、選手が現役を引退して解説をする側に回ると、現役時代には分からなかった色々なことが段々分かるようになってくる、とおっしゃるんですな。で、そういう深い知見をもってもう一度現役復帰すれば、すごくいい効果があると思うのだけれど、実際には一度解説者になった人が再びバリバリ一線に戻るということはまずない、と。 ところが、伊達選手はまさにそれを成し遂げたのだから、彼女がこれから以前にも増していい選手になる可能性は十分にある。福井さんはそうおっしゃるわけ。 ほ、ほう! テニスに限ったことではなく、一般論としても、第一線にいた時には分からなかったことが、一線を退き、岡目八目的な視点を得て初めて分かるようになる、ということはあるでしょうね、確かに。なるほど、福井さん、いいところを突いた解説をしてくれるじゃないの。 しかし、この話にはまだ先があるんです。 で、今のようなことを聞いて、私同様「なるほど」と思ったアナウンサーの人が、ちょっとふざけて、「ならば長年解説をなさっている福井さんもひとつ、現役に戻られては?」と水を向けたわけ。すると福井さんは、「伊達選手が現役復帰に向けて行っているトレーニングの激しさを見たら、自分にはとてもそんなことはできそうもない。伊達選手は、それこそ見ている方が辛くなるような厳しいトレーニングに耐えて、この場に復帰しているんです」とおっしゃったんですね。 ほ、ほう! 我々ファンは、伊達選手の復帰を喝采をもって歓迎しつつ、どこかで「おばさん、頑張るもんだねえ。中年の星だ」とか、「それに引き替え、彼女に負ける若手選手はなにやってんだ」的な、いわば暢気なことを思っているところがどこかにあるような気がするんですね。しかし、福井さんのこの解説を聞いたら、そんな暢気なことを考えていた自分が恥ずかしくなります。「そんな激しいトレーニングに耐えているのか・・・」「そんな根性で頑張っているのなら、若手が彼女にかなわないのも無理はないな・・・」という風に、伊達選手に対する見方が変わらざるを得ない。もちろん、彼女に対する敬意もぐんと上がります。 いやあ、福井烈氏の解説、腹にこたえるね。ワタクシ、こういう地に足がついた、腹にこたえる話が好きなんだよなあ。 というわけで、昨夜は伊達選手の奮闘と、それを支える福井烈氏の好解説によって、色々勉強させられたのでした。

June 24, 2009

コメント(2)

-

教授、衛生管理士の資格を取る、の巻

えー、ワタクシ、今度「衛生管理士」の資格を取ることになりまして。 大学に限らず、企業には何人かこの資格を持った人がいないといかんらしいのですが、うちの大学でこの資格を持っていた先生方が次々と定年を迎え、もう一人くらいしか残ってないんですって。で、その方も相当なお年だし、この先もし何らかの理由で大学をお辞めになるようなことがあると、非常にまずいことになる、と。 で、そのことに気づいた大学側が急に焦り出し、ひと月ほど前からこの資格を取ってくれる人を学内募集し出したのですけど、そんな酔狂な人がいるはずもなし。受講申請の期日は迫る、応募者は一人もない、ということでほとほと困っているのだそうで。 で、その話を聞いたワタクシ、にわかにやる気になって、「では私がその資格を取りましょう」と名乗り出たわけ。取り次いだ同僚は唖然としてましたけど、何せ私が卒業した学園のモットーは「人生のもっとも辛い、もっとも苦しい、もっとも嫌な、損な場面を、まっ先に、微笑みをもって担当せよ」ですからね。微笑みをもって、手を挙げてやろうじゃないの。 なーんて、本当は天の邪鬼なだけなんですけどね。他人がやらないと聞いた途端、「じゃ、俺がやるよ」とつい言ってしまう。ただそれだけのことなんですが。 ところが大学側は喜んだらしいね。事務方からものスゴイ勢いで電話がかかってきて、「本当に資格を取っていただけるんですかっっ!!」と、ほとんどひれ伏さんばかり。まあまあ、そう興奮しないで・・・。 ま、これでこの大学におけるワタクシの地位は間違いなく上がるね。将来、何かで大学側と衝突したとき、「おや、そういうことをおっしゃるなら、ワタクシ、この大学辞めてもよくってよ。その代り、衛生管理士がいなくなって困るのは、あなたたちじゃないこと。おっほっほ!」なーんて殺し文句、言ってみたいねぇ。 ところで、もちろんこの資格を取るには苦労も伴います。二日間、朝から晩までのきつい講習を受け、さらに試験を受けなくてはならない。ひゃー、試験を受けるなんて何年ぶりだよ! ・・・落ちたりして。って、ウケる~! というわけで、調子に乗って手を挙げてしまったのはいいけれど、この先、ちょっとした試練を乗り越えなければならないワタクシだったのでした、とさ。

June 23, 2009

コメント(8)

-

映画『ゴスフォード・パーク』を称える

DVDでロバート・アルトマン監督作品『ゴスフォード・パーク』を見ました。 で、一通り見終わって、なんだか妙に心惹かれるところがあり、見終わった直後にもう一度見てしまったという・・・。つまり、連続して同じ映画をまるまる2回見た、ということですね。2時間くらいの映画ですから、4時間ぶっ続けで見たことになりますか。そんな経験、ワタクシも初めてですけどね。 しかし、2回連続して見て、すごく良かった! この映画は絶対、連続して2度見るべき映画だと思いましたね。 つまり、最初に見て映画全体のストーリーや人間関係を一応把握した後、もう一度繰り返して見ると、俳優たちの演技の意味はすごくよく分るわけ。なぜあの時、あの俳優はああいう表情をしたのか、なぜあの時、ああいうセリフを言ったのか、そういうことが本当に理解できる。 で、そういう風にして見ると、この映画に関して無駄な動きというのが一つとしてないことがよーく分るんですわ。すべてのセリフ、すべての動きに意味がちゃんとある。それはね、2度連続して見ないと絶対に分らないと思います。 で、そのようにすべての意味が分ってみると、この映画、すごく練れた脚本だったんだなあ! というのがこれまたよく分るんですな。 その上で、イギリス階級社会のなんたるかということも、すごく興味深く描かれていて、イギリスという国のそら恐ろしさもひしひしと伝わってくる。 ということで、敢えてこの映画のストーリーには触れませんけど、とにかくこの『ゴスフォード・パーク』という映画、何はともあれ御覧なさいと言っておきましょう。しかも、見るとなったら必ずや連続して2回御覧なさいと。 久しぶりに本格的な映画を見たという実感が味わえるという意味でも、イギリス階級社会の実像を描いた『ゴスフォード・パーク』、教授の熱烈おすすめ!です。これこれ! ↓[枚数限定][限定版]ゴスフォード・パーク/マギー・スミス[DVD]

June 22, 2009

コメント(4)

-

ケータイを新調する

今日、ケータイを替えました~! ま、ワタクシ、もともとケータイにはまったく興味がなくて、今使っているのももう何年も使っている平凡な機種なのですが、さすがにそれだけ長く使っていると傷だらけになってしまって、ちょっとカッコ悪い。 というわけで機種変更をすべく、何年かぶりでケータイ・ショップに行ってみたところ、色々な機種があって目も眩むばかり。しかーし! そんな中でワタクシの目をヒシと捕らえたのが、「Sportio」という奴。可愛い緑色のボディ、操作方法はすべてタッチパネル方式という最新機種でございます。これはもう一目ぼれですね。これこれ! ↓最新防水ケータイSportio waterbeat (シンプルコース一括支払い)au激安機種変更 で、私はあっさりコイツに決めたのですが、ちょいと気になることが・・・。 店員さんの誰もが、私が「これにします」と言うと、「あ・・・、これですか・・・。これ、ちょっとクセがありますので、一応、ご自身で操作してみて、それでよろしかったら・・・」と、なんだか奥歯にモノの挟まったような返事をするんですよね。それって・・・。 一瞬、脳裏に「アルファ156」の文字が・・・。クセがあるものを買うと、後で苦労するかもよ・・・。 いや! いやいやいや! そんなことで怯む釈迦楽様とお思いか!? これ、買います! ということで、買っちゃいましたよ、Sportio。わっはっは! ちなみに家内は別機種、これもカッコいい「iida」を選んでいました。 で、家に帰ってからコイツで遊んでいるんですけど、かーわいいー! これ、こんなに可愛いのに電話もかけられるし、メールも出せるし、カメラにもなるし、テレビも見られるし、万歩計にだってなるんだぞ! (今時、どんなケータイだってそのくらいできるか?) ま、とにかく、これからしばらくこの青蛙ちゃんとお付き合いすることになります。よろしくねっ!

June 21, 2009

コメント(2)

-

『トランスフォーマー』をテレビで見る

ミッション・トラブルでディーラーの車庫に入ったきりの我が愛車・アルファ156。あまり音沙汰なしなので心配していたら、ようやく連絡が入りました。曰く「トランスミッションにオイル漏れがあり、総取り換えになります」ですと。部品代だけで20万円だそうですが、保証期間内ということで、すべて無償で交換してくれるとのこと。 「私どもがこう言いますのもなんですが、これだけ早い時期に壊れて本当に良かったです~!」とディーラーの方に言われましたが、おいおい、それはディーラーとして言ってはまずいセリフじゃないのかい?! さて、今日はテレビで『トランスフォーマー』をやっていたので、仕事をしながらチラ見をしてしまいました。 ほとんど予備知識なしで見たのですけど、この映画、こういうアレだったんですね・・・。なんだか日本の戦隊モノみたいで幼稚だなあ。アメリカのSF映画のレベルも、日本のお子ちゃま向けテレビ番組のレベルまで堕ちたのか・・・。大体、ロボット・・・じゃなくて、「オートボット」だっけ? そいつらが色々なものにトランスフォームするスピードが速過ぎて、そろそろ老眼気味の私の視力では何が起こっているのだかわかりゃしない。唯一面白いのは、主人公の少年のお母さんのキャラだけじゃん・・・。 ・・・と思ったら、家内が結構楽しんで見てたよ(爆)! シボレー・カマロに化けるオートボットが敵にやられた時は、えらく気の毒がっていたし・・・。 隠れSFファンだからね・・・。 ということで、この映画に対する点付けはナシということでひとつ。 このところ毎日映画の話題ばかりですけど、今日は割としっかりお仕事してました。自分の仕事だけではなく、大学関係の事務仕事も多くてね。明日もこの調子で忙しそうです。 それじゃ、皆さま、お休みなさーい!

June 20, 2009

コメント(2)

-

サスペンス3連チャンとカウンター寿司

このところ3連チャンで刑事&サスペンス映画を見てしまいました。その映画とは『アメリカン・ギャングスター』『バンテージ・ポイント』『ブラック・ダリア』なんですが。 まず『アメリカン・ギャングスター』、デンゼル・ワシントン演ずる黒人マフィアが闇社会でのし上がっていく様と、ラッセル・クロウ演ずる正義派刑事の捜査を並行的に描いていく刑事ものなんですけど、デンゼル・ワシントンの存在感も手伝ってドラマとしてなかなか良くできた映画です。最後の結末も味があって、見た後の感じも爽やか。総合得点は80点で見る価値大ありです! 『バンテージ・ポイント』は、アメリカ大統領暗殺をもくろむテロ組織と、彼を守るSPの攻防を多角的な視点で描いたもので、映画というより『24』のようなテレビドラマ的なサスペンスですね。で、そのようなものとして見れば、それなりに評価できます。90分弱の短い映画ですが、少なくとも退屈はしません。点数は・・・まあ71点というところでしょうか。一応合格です。 さて、問題は『ブラック・ダリア』ですわ。ジェイムズ・エルロイ原作、ブライアン・デ・パルマ監督作品と聞いて少しは期待していたのですが、はっきり言って映画になってないですね。物語は出だしから最後まで退屈の極み。脚本は不必要にごちゃごちゃしていて難解、興味を惹かれるシーンは皆無、結末はどっちらけ、キャラクターたちの行動も不可解で感情移入不可、上演時間は不必要に長い、というわけで、まったく取るところがない。これは現時点で今年見た映画の中の断然ワースト1。点数としては100点満点の3点かな。登場する女優二人のファンとか、そういう外的要因がない限り、見る必要がまったくない作品です。 映画って、公開する時のチケット代にしても、またレンタルする時のレンタル代にしても、どんな作品であれ同額であるわけですけど、作品自体のレベルは、モノによって大違いですなあ・・・。「いいものは高く、質の悪いものは安い」という一般商品の法則が通用しないんですから、ある意味、変な市場ですよね。閑話休題。 今月の給料も出たということで、今日はちょいと贅沢にお寿司を食べに行きました。家内と向かったのは名古屋郊外・緑区は滝の水というところにある「さわ寿司」というお店です。 で、今日はちょっと気張ってカウンターに陣取り、「おまかせ」で食べちゃいましたよ! で、大将が握ってくれたのは、厚焼き卵、鯵、鯛、甘エビ、ホタテ、イカ、トロ、コハダ、イクラの軍艦、そして最後にアナゴという陣容。基本、煮切りを刷毛でさっと塗ってくれる方式ですが、イカは酢橘と塩で、またトロは刻み塩昆布を乗せて、というようにモノによって異なる趣向で出してくれる。いや、どれもおいしかったです。大ぶりのアサリが入った赤だしも良かったし。お会計は・・・まあ言わないでおきますが、ワタクシなんかでもそれほど冷や汗をかかずにカウンターに座れるのですから、リーズナブルなんだと思って下さい。 しかし、こうしてみると、寿司ってのはやっぱり旨いものですなあ。なんか最近、魚のおいしさに目覚めてきた感じ。ま、そういう風に感じさせてくれたわけですから、名古屋・緑区・滝の水にある「さわ寿司」、教授の熱烈おすすめ!です。 ということで、今日の給料日ディナーは、なかなかレベルの高いものとなったのでありました、とさ。たまには、こういうのもありですよね~!

June 19, 2009

コメント(4)

-

研究授業参観と「白いたいやき」

今日はまた新城に行き、教育実習中の学生の研究授業を参観してきました。 参観したのは中学1年生対象の英語の授業だったのですが、中学1年生向けの英語の教科書なんて、ほとんどマンガですからね。内容がまったくない。「あなたは音楽が好きですか?」「いいえ、私は音楽が好きではありません」的な会話(これ、会話か?)をやりとりするだけですから、時間が余ってしまう。 で、余った時間は何をするかというと、ビンゴ・ゲームですね。友達と「○○は好きですか」と質問しあい、Yes か No かをマス目に書かせて、Yes で縦が揃ったの、No で横が揃ったの、斜めが揃ったのでキャーキャーやってるだけですから。 世間の皆様方よ、文科省のアホどもが作るアホな指導要領のおかげで、日本の中学校の英語の時間は、ビンゴ・ゲーム大会になっておるのでございますよ! でまたね、日本の英語教育が「読む・書く」から「聞く・話す」の方に舵を切ったおかげで、今、中学校の授業で、英文を書きとらせるという時間はほとんどないですよ。今日の授業でも、生徒たちが鉛筆を握ることは一度も、一度たりともなかったです。 楽しそうにビンゴ・ゲームに興じている子供たちを見ながら、この子らは愚かな文科省の犠牲者なんだなあ、と気の毒になりましたわ。指導要領があるので、先生たちは自分の信じる最善の方法で子供らに英語を教えることはできないんですからね。閑話休題。 新城からの帰り道、ふと見ると「白いたいやき」の幟が立ったお店を発見して、つい立ち寄ってしまいました。 白いたいやき、何となく名古屋のあたりでは話題になっているのですが、東京方面の方はご存じですか? 普通のタイ焼きがホットケーキのようなこんがりした色をしているのに対し、この新種のタイ焼きクンは、まるで生焼けであるかのように真っ白。 で、その色からしてインパクトがありますが、食べるともっとびっくり。すごくモチモチしているんです。聞くところによれば、小麦粉にタピオカの粉を混ぜて作るのだそうで、このタピオカがモチモチの食感に寄与しているらしいのですな。 で、この新食感が受けて、現在フランチャイズが急速に増えているのですが・・・、うーん、どうかな。一回食べると面白いけど、突き詰めて言えば、やっぱり普通のタイ焼きの方が旨いんじゃありませんかい? これ、ブームは短いと見ましたが、どんなもんですかね。 しかしブームが短いなら短いだけ、一回試してみる価値はあります。まだ食べたことのない方、ぷにょんぷにょんの食感の真っ白なたいやき、トライしてみては如何ですか? 一回に限り、教授のおすすめ!です。

June 18, 2009

コメント(2)

-

ヤマザキ「ランチパック」の誘惑

昨夜、というか、一昨日の夜、「ぷっすま」という番組を見ていたら、山崎製パンの調理パン「ランチパック」シリーズのベスト20の順位を当てるというクイズをやっていて、見ていたらどれもこれも食べたくなってしまいました。深夜、ちょうど小腹が空いてきた時にこういう番組を見ちゃいかんですね・・・。 ところで、我が家でもたまにランチパックを買ってきて、ランチ、というよりは朝食として食べたりします。定番は「ピーナツ」かな? これ、ちょっとトーストしてから食べると、中のピーナツ・クリームがトロッと溶けだしてきて、かなり旨いんですよね。その他、「卵」とか「照り焼きハンバーグ」なんてのもおいしい。 しかし、この番組を見るまで、ランチパックにこんなに種類があるとは知りませんでした。番組で取り上げたのは20種類でしたけど、たぶん、実際にはもっと沢山あるのでしょう。こうなると、キティちゃんストラップみたいなもんで、全部集めたい(食べたい)という変な願望が出てきますね。ご当地ランチパック、なんてのもあるのかしら。名古屋だったら、さしづめ「ランチパック 味噌カツ」かな。 ちなみに、番組内でベスト1に選ばれたのは「ピザ」。しかし「メンチカツ&キャベツ」とか「照り焼きチキン&卵」なんてのも、私の心を惹きましたね。あと、「きなこもち」。だって、パンの中に黒蜜味のきなこもちが入っているんですよ! パンで餅を包む・・・和洋折衷もここまで来たか、ってなもんじゃないですか。食の革命ですよ! っと思っていたら、翌日、家内がまさにこの「ランチパック きなこもち」を買ってきたという・・・。でかした! 明日の朝食は「ランチパック きなこもち」で決まりだな。ひゃー、楽しみ~! というわけで、味の百変化、山崎製パンの「ランチパック」シリーズ、教授のおすすめ!です。皆さんの御贔屓のランチパックがあれば、ご教示くださいね~!

June 18, 2009

コメント(6)

-

ついに来たか、イタリア車の洗礼!

いやあ、今日は参りました・・・。 大学に出勤するので、いつものようにアルファロメオを飛ばしていたのですが、家を出てしばらく行ったところで何やら警告音がして、メーター脇に赤いアイコンが点灯したんです。「ATF異常」って、何のこっちゃ? しかし警告自体はすぐ消えたので、何かの間違いかと思ってそのまま走り続け、とある交差点で右折レーンに入って直進車の通過を待つ車の列に並んだと思って下さい。すると・・・ 1速に入っていたギアがひとりでにニュートラルに戻ってしまったと。 で、あれ、おかしいなと思って1速に入れ直したのですが、操作をしてもギアが入らない。ニュートラルのままです。当然、エンジンはかかっていても前には進まない。 しかし、無情にもそこで右折信号オン! 当然、後ろの車は私の車が通せんぼしてますから動くことができません。ひゃー、困ったことになったぞ! 仕方がないのでとりあえずハザードを出して後ろの車に故障を知らせ、何台か少し後ろに下がってもらって先に行ってもらいましたが、私の車は依然、ピクとも動かない。そんな調子で青信号を何回かやり過ごした後、これまた突然ギアが1速に入るようになったのですが、それも10秒くらいしか続かず、すぐにまたニュートラルに戻ってしまうということを繰り返す始末。 それでもラッキーだったのは、交差点のところにガソリンスタンドがあったこと。そこで、10秒間位ギアが1速に入るのを見計らって一気にダッシュ! ガソリンスタンドまで何とかたどり着いて、空いているスペースに車を止めることができたという・・・。いや~、冷汗をかきましたよ! で、そこからディーラーに電話して、レッカー車と代車を手配してもらうことができましたけど、さてさて、我が愛車アルファ156はどうなってしまうのか! それにしてもアレですなあ。これがイタリア車に乗るということなのか・・・。フル整備してまだ3か月経っていないのに、道の真ん中でにっちもさっちも動きが取れなくなるとは! フランスのプジョーに乗っていた時はこの種のトラブルは皆無だったので、「外車って、案外壊れないもんだな」と認識を改めたのですが、フランス車とイタリア車はやっぱり作りが違うのか?! もう一度認識を改めて、「でもイタリアの車はやっぱり壊れる」と思い直さないといけないかも。 しかし・・・アルファ156との蜜月時代は、案外短いものになるかも知れません・・・。だって、こんな風な壊れ方するとなると、場合によっては命に関わるもんなあ・・・。今まで長いことクルマを運転してきて、道の真ん中で動けなくなったことなんかないよ・・・。今回はまだ右折レーン内だったから良かったけど、これがもし大通りの交差点に入った後で動けなくなったのだとしたら、もっと悲惨なことになっていたでしょう。 でまた、代車がね・・・。 急なことだったので、ディーラーにもろくな代車が残っておらず、借りられたのは大昔のカリーナ、それもマニュアルの奴。マニュアル車なんて四半世紀ぶりに乗りましたが、クルマの運転ってこんなに面倒くさかったっけ、と思えるほどやっかい。このクルマの特性かも知れませんが、クラッチはやたらに重いし、シフトもごりごり。特に5速に入りにくくて、うっかりすると4速から5速にシフトアップしたつもりが、3速にシフトダウンしてしまったりする。 私思うに、アルファのセレスピードの機械的な弱点が露呈した今となっては、最良のシフトというのは、古典的なトルクコンバータ式のATではなかろうか? で、その扱い難いクルマに乗って大学に行ったのはいいのですが、今度は帰り道にものすごい雷雨に出くわしまして、右に左に落雷する中、命からがらの帰宅となったという・・・。「西部警察」の1シーンかよっ! なんか、今日はやけに疲れたな・・・。 結局、その後ディーラーから何の連絡もありませんが、我がアルファロメオの運命やいかに? っていうか、これ買っちゃったワタクシの運命やいかに? だよな・・・。

June 16, 2009

コメント(9)

-

先輩学徒の業績にちょっと焦る

今日、4限のゼミを終えようかというところで、予期せず研究室のドアをノックする音。 「ここに私は鎧戸を開け放った、と、その時早く羽ばたく羽音。躍り出たのは、古の聖の御代のいかめしい一羽の鴉」(←『大鴉』by エドガー・アラン・ポー) なーんてわけはなく、躍り出たのは非常勤講師として我が大学に来られているD教授でした。普段は授業を終えるとさっさと帰ってしまわれる先生なのに、今日はまたいかなる風の吹き回しですかな? と思って、ふと視線を下に向けると、D先生の手にはまっさらな一冊の本が! あ、さては先生、本を出版されたんですね! D先生、ちょっと前に博士号を取られたばかりなんですが、その時の博士論文を一般向けに書き直し、それをこの度出版されたんだそうで。出版元は業界大手のN堂書店。 というわけで、今日の我が学科のお茶会は、急遽D先生をお招きして、出版に至るまでの苦労話などをうかがうことに。 たとえば、表紙のデザインはD先生ご自身で考えられたのですか? とか、初版何部くらい刷ったのですか? とか。あるいは、書き直しにはどのくらい時間が掛かったのですか? とか、まあ、色々聞きたいことを根掘り葉掘り。 ちなみに、この本のページ数は340ページほどなのですが、これはD先生が意図したことで、「あまり薄っぺらくならずに、しかも、あまり分厚過ぎて、本を手に取る前に読者をうんざりさせないようなページ数」を勘案した結果、この程度のページ数にすることを決めたのだとか。ふーむ、なるほどねえ! ってな感じで色々ためになるお話をうかがったわけですけど、やっぱり四、五歳しか年の違わない知人の教授が本を、しかも単著の研究書を出版されたとなると、こちらとしても心穏やかではないですね。私も負けてはいられない、早く本を出さなきゃ・・・、という「焦り」を感じます。 ま、私はのんびりしていますから、こういうシチュエーションで少しは焦りを感じた方がいいのですが。これをもって、自分自身への拍車にしないと。 でも、D先生、嬉しそうだったなー。やっぱり自分の本が出版されるってのは、何にも代えがたいほど嬉しいものなんですね。 というわけで、今日はD先生のご新著に、こりゃ自分も頑張らねばと思わされたのでありました、とさ。

June 15, 2009

コメント(4)

-

ピサロと紫陽花を愛でる

今日は久しぶりに丸一日、遊び尽くしました。 まずは「印象派の巨匠 ピサロ展 家族と仲間たち」を見に岡崎市美術博物館へGO! 愛知県岡崎市の郊外に、各種スポーツ施設や公園などと共に作られたこの美術館、周辺の環境がとてもいいので、私は割と好きで、いい展覧会があれば必ず行くようにしているのですが、印象派の巨匠の展覧会となれば、まさに恰好のチャンスでしょう! で、愛車アルファを飛ばしてあっという間に到着。 で、期待にわくわくしながら展覧会を見始めたわけですが・・・。 ふーん・・・。 どうもね・・・。 一通り見終わって思うに、ワタクシ、ひょっとしてピサロ、嫌いかも・・・(爆!) いや、嫌いというところまでは行きませんが、印象派の中でもピサロって、いま一つ垢抜けないというか、突出したところがないので、見ていても心に引っ掛かるものがないんですわ。 でまた、今回の展覧会の副題が「家族と仲間たち」とあることからも分かるように、展示作品のすべてがピサロのものというわけではないんですね。で、あ、これはちょっといいな、と思って作者の名前を見ると、コローだったりドーミエだったりミレーだったりする。肝心のピサロの作品で「これは!」と思うものが案外なかったという・・・。 ま、私自身、印象派の絵そのものに少し飽きているところもあるかも知れませんけどね。 というわけで、今回の展覧会はちょっと期待外れだったかなあ・・・。でも、もちろんピサロ的な絵が好きという方もいらっしゃると思いますので、上の評は戯言とお聞き捨て下さい。 ただ一つ面白かったのは、親に連れられてこの展覧会を見に来ていたどこかの小さな女の子が、最後の方に展示されていた一枚の絵を見るや、親御さんのところへすっ飛んで行き、「私、一番上手な絵を見つけたわ! これよ!」と喜び勇んで報告していたこと。ちなみにそれはピサロの息子が描いた絵で、私にはさほどのものとは思えませんでしたけど、あの小さな女の子の目にはピカイチに映ったのでしょう。一枚の絵が呼び起こす感動というのは、人によって様々でありますな! さて、展覧会を見終わった後、美術館に併設されているカフェ・レストランでアイスティーなどをいただいて一息ついたあと、我ら夫婦は今日の二つ目の目的地である蒲郡・形原温泉へと向かいました。ここは紫陽花で有名で、毎年この時期に必ず見に行っているのです。 ところが、さすがに今日は紫陽花の見ごろの日曜日とあって、形原温泉へと向かう道は大渋滞。これでは埒があかんということになり、一旦、近くにある「蒲郡ラグナシア」というテーマパーク&ショッピングモールに行って軽くショッピングを楽しみながら時間を潰し、午後6時過ぎにもう一度チャレンジすると、さすがにこの時間だとスイスイと形原温泉まで行くことができました。 で、しばし満開の紫陽花を見て過ごしたわけですけど、一枚だけ携帯で撮った写真を載せておきましょう。これこれ! ↓ ここには毎年来ているのですが、毎年少しずつ植え替えているのか、今年は赤系統の紫陽花がずいぶん目につきました。赤紫ではなく、真紅に近いような赤い紫陽花。ま、紫陽花なんてやたらに品種改良される花ですから、年によっていろいろ流行があるのでしょうが、個人的にはやっぱり紫陽花らしい薄い青色の奴が一番好きかな・・・。あと、緑がかった白色の紫陽花も結構すきですけどね。 というわけで、今日はピサロのアートと、紫陽花のネイチャー、それにショッピングまで欲張って楽しんできました。十分に遊びましたから、明日からまた頑張って働くことといたしましょう。皆さんの週末はいかがでしたか?

June 14, 2009

コメント(9)

-

建設業の勤勉

今、我が家のあるマンションでは大規模改修の真っ最中。足場もばっちり組まれ、マンションの中庭には工事関係者の休憩所を兼ねたプレハブ2階建の事務所も作られて、すごいことになっております。 で、そんな具合ですから日々、改修工事を請け負っている業者の人たち、とりわけ実際に工事をしている若いとび職の連中を顔を合わせることも多いのですが、感心することが多いですね。 まず挨拶がいい。すれ違う時には必ず「こんちわ」と挨拶してくれます。またエレベーターで乗り合わせたる時、人数が多くて住民が乗り切れない時などは、リーダー格のお兄さんが「おい、降りるぞ」などと声をかけて自分たちは階段を使い、我々住民を優先させてくれる。もちろん、そういうのはマニュアル化されているのでしょうけど、やっぱり気持ちがいい。 それに、仕事ぶりも見事なもんですよ。 だけど、私から見て一番感心するのは、一日のスケジュールですね。 まず、朝は9時きっかりに作業が始まる。ほとんど時計の秒針を見て作業開始しているのかと思うほど、きっかりに始めますね、彼らは。 で、作業はお昼まで続くのですが、お昼を食べた後、彼らは例外なく寝る。お昼寝ですな。「僕は眠くないから寝ない」という例外は一切なく、全員がそれぞれ好きな場所でしばし熟睡する。トラックの座席で寝る人あり、事務所の中で寝る人あり、はたまたお日様の下、手ぬぐいで顔を覆って寝る人あり・・・。 で、それが過ぎるとまた一斉に作業スタート! これまた妥協なしにキッカリ。そして午後に一度、車座に座ってお茶を飲んだり、おやつを食べたり、談笑したりする休憩があり、後はまた5時まできっちり作業。その日の後片付けも完璧です。そしてこの確固不動のスケジュールが毎日毎日繰り返され、日一日と工事が進行していく。 うーん、素晴らしいね、この一糸乱れぬ作業日程! ワタクシも彼らのこの勤勉かつバランスのとれたスケジュールを見習って、規則正しいスケジュールで仕事をすれば、きっといい仕事ができるんだろうな、と思うのですが、それがなかなか・・・。ある時は夜中まで仕事をし、その代り翌朝は大寝坊。ある日は一日遊んでしまい、そのために翌週は付け焼刃の予習に追われてノルマの仕事ができない。ある時は捗らない仕事に手を焼いて、他の別の仕事に手がつかず、またある時は予想外に仕事が捗ったために、余った時間で遊んでしまう。ま、そんないい加減な、まったく規則性のない仕事ぶりですもんね。我ながらこれじゃあ、いかんと思います。 ってなわけで、とび職の若いお兄さんたちの見事な仕事ぶりを横目で見ながら、我と我が身を反省することの多い今日この頃なのでありました、とさ。

June 13, 2009

コメント(2)

-

老人とパソコン

郵政問題は結局鳩山さんの辞任で幕を閉じたようですけど、そうなればそうなったで野党からは「首を切るのが逆なのでは」の一斉コール。マスコミも、ちょっと前まで鳩山さんが党内で孤立しているような報道をしていたのに、いざ当人が詰め腹を切らされたとなると、今度は「側近を首にしたことで求心力の低下が懸念される」なんて言い出す。 ま、どういう対応をしたところで、どこかからは批判されるのだから、総理大臣ってのも気の毒なもんで。 しかし、それにしても麻生さんってよく分らん人だなあ。問題を長引くだけ長引かせておいて、最終的な判断を下すと、そのことでさらに批判される。この繰り返しですもんね。こういうところでは、小泉さんは決断が早く、しかも「バッサリ」やったもんですけど、その辺、見習わないのかな。 ま、私の教え子が郵便局のお偉いさんになりつつありますので、今度会ったら、鳩山さんを切るべきだったのか、はたまた西山さんを切るべきだったのか、内部の声を聞いてみようっと。 閑話休題。 夕食後、くつろいでいるところに父から電話があって、いきなり「すまんが、僕のパソコンの登録番号って何だ?」と聞かれてしまいました。 登録番号? 詳しく聞いてみると、父の所属している写真クラブの会長さんから、「今度展覧会に出す写真は、USBで提出するように」との指示を受け、「USB」とは一体何のことか分らないので、パソコンのメーカーに問い合わせてみた、というのですな。 ところがメーカーに電話をかけたところ、「○○についての質問は1、××についての質問は2を押して下さい」的な自動案内にさんざん振り回された揚句、「お客様のパソコンの登録番号10ケタを押して下さい」というところで詰まってしまったというわけ。 しかし、父のパソコンの登録番号は分らないなあ。っていうか、それを言ったら自分が今使っているパソコンの登録番号すら分らないし。 だけど会長さんが言う「USBで提出せよ」というのは、「USBメモリーで提出せよ」という意味なのではないかしら? で、今度は「USBメモリー」とその使い方の説明をしたのですが、そういうものを見たことがない八十代の父に、それを電話で説明しようったって、そりゃー無理がある。とりあえず家電品販売店に行って、お店の人に聞いて実物を買って下さい、千円とか二千円程度で、そんなに高いものではないから、と言っておきましたけどね。 しかし買ってきたUSBに、パソコン内の写真をコピーするやり方を電話で教えるのは、難しかろうなあ。先が思いやられます。 まあ、パソコンってのは便利なものではあるけれど、年寄りが使うには難し過ぎますね。私にとっても難しいのだから、パソコン初心者の父にはもっと大変でしょう。 ほんと、難しい用語、扱いの難しいパソコン、サービス体制がまるでなってないメーカーのサポートシステムに翻弄される父の姿を想像すると、悲しくなるね。 老人にも扱いの簡単なパソコン&周辺機器、誰か作ってくださーい!

June 12, 2009

コメント(1)

-

映画『時計じかけのオレンジ』を見る

仕事上の必要があって、スタンリー・キューブリック監督の映画『時計じかけのオレンジ』を見ました。 え、教授ともあろうものがこの問題作をまだ見てなかったの?! まあ、そう言いなさんなって。昔から見よう見ようと思って手には取るものの、ビデオのパッケージに書いてある「ウルトラ・バイオレンス」云々の解説を読んで、暴力シーンやレイプシーンの頻出する映画って、あんまり見たくないなあと、二の足を踏んでおったのじゃ。 でも今回は仕事がらみで必要だったので、敢えて見てみたわけですが・・・。 なーんだ、どうってことないじゃん! 1971年の時点ではバイオレンス映画の範疇だったのかも知れませんが、今見たら、暴力シーンもその他も、別に大したことないっすよ。 以下ネタバレ注意ですけど、あるところにアレックスという名の素行の悪い少年がおりまして。で、彼は不良仲間を率いて「ドルーグ」とかいうグループを作り、夜な夜な浮浪者狩りをしたり、他の不良グループと抗争したり、人の家に押し入って亭主をぼこぼこにしたり、奥さんをレイプしたりと、好き放題なことをやっているわけ。 ところがある時、たまたま押し入った家の女性が抵抗したものでアレックスは彼女を殺してしまい、また仲間にも裏切られて刑務所入りすることになる。 で、懲役十数年というような刑を受けるのですが、そんなアレックスは「ルドヴィコ療法」という新式の犯罪者矯正プログラムの被験者になると、刑期を短くしてもらえると聞き、自ら志願してこの療法を受けるんですな。で、これによって彼は暴力やレイプを意図したりすると吐き気を催すような体にされてしまう、と。 しかも、彼にとって不幸だったのは、この療法の副作用として、彼の耽溺するベートーベンの第九を聴くと、やはり吐き気を催し、自殺したくなるという、変な体にされてしまうんです。 で、とにかく犯罪はできない体になったということで、アレックスは刑務所を出ることができたのですが、もはや彼には戻る家もなく、かつての不良仲間には痛めつけられ、ぼこぼこにされたまま助けを求めて入った家が、たまたまその昔、彼と仲間が暴行とレイプを行った家だった、と。 で、家の主人(アレックスの暴行により、彼自身は車椅子生活になり、奥さんは亡くなっている)は、アレックスの正体を見抜き、また彼の弱点も知り、彼を部屋に閉じ込めたままベートーベンの第九を聴かせて、自殺を企てさせるという復讐を果たすんですな。 で、実際、アレックスは自殺を企てるのですが、運よく命拾いするんです。で、彼が自殺を企てたのは、ある意味、彼にルドヴィコ療法を受けさせた時の政府の責任だということになり、アレックスの存在がにわかに政争の争点になってしまうわけ。 さて、政治に利用されることになってしまったアレックスの運命や如何に?! ってな話です。 ま、この映画、途中まで見た段階では、アレックスの暴力(すなわち個人の暴力)より、刑務所の(すなわち国という政治機構の)暴力の方がもっと残虐なんだ、ということを言いたいのかと思うのですけど、最後まで見ると、どうもそういう単純な話でもないらしいということが分ってきて、ある意味、これは手の込んだスラップスティック・コメディなのか? という気もしてくるのですけど、ま、不思議な味の映画ではありますね。 ネット上の情報を見ると、この映画、出だしの暴力シーンもさることながら、アンソニー・バージェスの原作を単純なストーリーに改竄してしまったことが批判されているようで、しかしながら原作を読んでいない私としては、その辺のことも含めた評価ができないのですが、それでも全体の印象から言いますとね、結構面白かった。 第一、悪党のアレックスが、中盤から後半にかけて、妙に可愛いんですよね。でまた、彼の妙チキリンな言葉遣い(ナッドサット語なる俗語で「ビディーする=見る」「デボチカ=女」「ホラー・ショー=イケてる」「トルチョック=殴る」「ガリバー=○○○○」などなど・・・)が、なんだか分らないながらもおかしくて仕方がない。またストーリー展開も妙におかしくて、ちょうど同じキューブリック作品の『博士の異常な愛情』のおかしさに通じるものがある。 でまた、これは映画の内容とは関係ないのですが、キューブリック監督の映像美。これが素晴らしい。色の使い方、光の使い方、画面の構図、どれをとっても「静謐」という言葉がぴったりくるような美しさに溢れているんだ、これが。音楽もいいしね。 ということで、この映画に対する私の評価は、後半ウナギ登りで「85点」! ま、そうは言っても、前半部分では暴行シーンやレイプシーンが出てきますから、そういうのを見たくないという方にはおすすめしませんけど、その辺、特に抵抗がないという方には、一見の価値は十分ある、と言っておきましょう。そういう意味で、キューブリック監督の『時計じかけのオレンジ』、教授のおすすめ!です。

June 11, 2009

コメント(4)

-

「私はもうすぐ去る人間だからいいけれど・・・」

大学の評議会の会議から帰ってきたK教授が面白いことを言ってました。 近頃、評議会の場で「私はもうすぐ(定年で)この大学を去る人間だからいいけれど・・・」という発言がしばしば聞かれる、というのです。 どうやらまた文部科学省のアホどもが悪だくみをしているようで、うちの大学にも「改革」を迫っているらしいんですな。しかし、文科省の「改革」というのは、すなわち「改悪」を意味するので、評議員のえらいさんたちも対応に苦慮しているらしいのです。 世間の人たちは国立大学なんて十年一日の如しと思っておられるかも知れませんが、実はそんなことはありません。私が勤務先大学に赴任して十数年の間に、大きなもので2回、小さなものを入れると3回、未遂を入れると4回の改革がありました。私が赴任する直前にも一つ大きな改革がありましたから、それを入れれば5回。平均すれば4~5年に1回ほどの頻度で大学は大きな改革を経ているんです。 しかし、私の見るところ、上記5つの改革のうち、必要な改革だったと思えるものは、私が赴任する前の一つだけ。私が赴任してから後に行われたものは全部不必要であったばかりか、改革してかえって状況が悪化したものばかり。そして、その改悪の全てが、文科省主導のものでした。 とにかく、現状でうまく運営できているところへ、突然「改革しなきゃ潰す~!」という文科省の天の声が降ってくるので、仕方なく改革するというパターンばかりなんですが、うまく行っているものを理由もなく変えるのですから、変えた後はうまく行かなくなるのは道理です。そのためにいかに我らが苦労してきたことか・・・。 で、今回また「潰す~!」の声が聞こえてきたんですな。前回の改革からまだ2年しか経っていないというのに・・・。 で、この立て続けの改革要求に、改革派の先生たちすらも疲れ切り、もうどうにでもなれ!という気になってきたのでしょう。それが昨今、我が大学の中でやたらに聞かれる「私はもう先がないですからいいですけど・・・」という捨て鉢な発言につながっているわけです。 ま、うちだけじゃなくて、どこも苦しんでいるのでしょうね。たとえば法科大学院を作ってしまった大学とか。あれ、もともと文科省が作れ作れと言いだしたことなのに、設置2年目にして、今度は潰せ、削減しろと矢の催促でしょう? っていうか、そもそも法科大学院を作って弁護士を量産しろというはじめの要求からしておかしいでしょう? 日本はアメリカのような訴訟大国ではないんですから、そんなに弁護士の数を増やしても仕方がないのに・・・。それでも大騒ぎして作らせておいて、たった2年で今度はお取り潰しだと騒いでいる。 馬鹿としか思えん・・・。 しかし、今回の改革要求では、私が現在所属している学科のお取り潰しが文科省の狙いのようなので、他人事ではありません。 でも、我々が反対したところで、文科省の圧力にはかないませんので、彼らの要求通りに改革は断行されるでしょう。その意味では、やっぱり他人事なんです。 は~。ため息。文科省ある限り、日本の教育に未来はないね。私もあの馬鹿どもに振り回される大学人であることに疲れてきましたよ。 というわけで、「私はもうすぐ大学を去る人間だからいいけれど・・・」というセリフ、私も早く言ってみたいと願う今日この頃なのでありました、とさ。トホホ・・・。

June 10, 2009

コメント(8)

-

追悼・入江窈(いりえ・よう)

新聞の特集記事で、名古屋の画家・入江窈さんのご逝去を知りました。享年76歳。 窈さんはご主人の光太郎さんとともに中学校の教員をなさっていたのですが、職を辞してから、渥美半島の突端、「名も知らぬ遠き島より流れ着く椰子の実ひとつ」の歌で名高い伊良湖岬に移り住み、窈さんのご尊父の介護などをされていたんです。しかし、その後ご尊父様が亡くなられ、力を落としていたところへさらに窈さんご自身が肝炎を患われるということがあり、心身共にめっきり弱られてしまった。 そこで夫・光太郎さんの発案で、二人で風光明媚な伊良湖の自然を100枚の絵に描く大願を立てたんです。光太郎さんは、妻・窈さんの気持ちをなんとか引き立てようとしてこの「渥美百景」の計画を立てたのでしょう。で、お二人は渥美半島の美を描き続け、1年の後にこの大願を成就された。その時、窈さんは涙にむせびながらも、「次は渥美千景を目指す」と自ら宣言されたのだとか。 そして光太郎さんと窈さんの伊良湖を描き続ける試みが続けられたのですが、その間も窈さんの病魔との闘いは続いていたんですね。そして昨年4月、お二人で804枚まで描き進められたところでついに窈さんは力尽き、結局8月に鬼籍に入られることになってしまった。 しかし、窈さん亡き後も光太郎さんは黙々と絵を描き続けられ、今描いている絵がちょうど1000枚目となるのだそうです。 窈さんは生前、「私が死んだら、骨は伊良湖の海に散骨してほしい」と言われていたのですが、そんなことをしたら窈さんの思い出を手放すことになるようで、光太郎さんとしてはしばらくはその意に沿うことができなかったそうです。しかしそんな光太郎さんも意を決し、窈さんの遺志どおり、散骨を済ませられたとのこと。 その時、光太郎さんの詠まれた歌というのが、これが何とも言えない歌でね・・・。「散骨は海へと窈はいふけれど 熟睡できるか闇滾る(たぎる)海底で」というのですが。 そんな、さみしい思いを胸に散骨を果たされた光太郎さんですが、今は窈さんが海に帰って新しい命に生まれ変わったのだと信じ、今日もまた絵を描くために伊良湖の海に出かけるのだとか。・・・・・ ところで、この画家夫婦のことに触れた新聞記事を読んで私が強い印象を受けたのは、実は私自身、このお二人に実際に会って、お話をしたことがあるからです。 あれはもう今から十年くらい前のことでしょうか。伊良湖岬の突端近くに「伊良湖美術館」というのがあるとたまたま何かで読んで知り、ドライブがてら家内とその美術館に立ち寄ったのです。 それは美術館といいながら、自宅を改装したアトリエのようなものでした。で、私たちがお邪魔すると光太郎さん、窈さん、お二人とも出ていらして、まるで知人の家を訪問したかのように歓迎されてしまった。そしてお二人が描いた絵をそれぞれ画家本人からの解説付きで鑑賞することができたんです。 光太郎さんは大きなキャンバスに描かれるのがお好きなようで、一方の窈さんは光太郎さんに比べるとよほど小さな、ちょうど日本の家の壁を飾るのにちょうどいいくらいの大きさのキャンバスに描かれるのが得意。しかし、絵筆のタッチはというと、光太郎さんの方が念の入った丁寧な描き方なのに対し、窈さんはむしろ男性的な、ちょっとゴッホを思わせるような大胆なタッチで、これまた逆。夫婦でも画風は随分異なるものなんだなあ、と思ったことを印象的に覚えています。私は、個人的には窈さんの画風の方が好きで、何枚か絵ハガキを買いましたっけ。 多分、「画壇」という観点から言えば、お二人とも「名をなした画家」というほどではないのかも知れません。しかし、夫婦揃って伊良湖の地に根を下ろし、老後を好きな絵を描いて過ごすなんてのは、いいもんなんだろうなという、なんだかほのぼのとした思いを抱きつつ、お二人に見送られながら伊良湖美術館を後にしたのを、私は今でも忘れません。 しかし、そのご夫婦に、こんなドラマがあったとは・・・。 「散骨は海にと窈はいふけれど・・・」。窈さんの在りし日の姿を伊良湖の風景の中に探し求めながら、光太郎さんが今日もキャンバスを担いで伊良湖の海岸をさまよわれているかと思うと、なんだか胸にこたえますなあ。 入江窈さんの魂の、伊良湖の海に休まれんことを。そして光太郎さんの渥美千景完成の日の近からんことを。合掌。

June 9, 2009

コメント(4)

-

カップ麺を食べたことがない学生たち

今日、ゼミでゼミ生たちを前に「昨日、あんかけスパ食べちゃってさ・・・」という自慢(?)話をしていたら、逆にゼミ生たちから聞かれました。「あんかけスパって、何ですか?」って・・・。 おいおい。「あんかけスパ」は名古屋の名物だろう? 名古屋ネイティヴの諸君がその存在を知らなくてどうする!? しかし、そんな私の驚きをよそに、もっとすごいことを言い出すゼミ生がいたという。「この1週間の間に何か面白い出来事はあった?」という私の問いに答えて曰く、「あ、私、生まれて初めてカップ麺を食べました!」と。 え! じゃ、何? 今まで21年生きてきて、一度もカップ麺を食べたことがなかったの? 衝撃ですな・・・。 と思ったら、カップ麺食べたことがないゼミ生が他にももう一人いたという・・・。 で、詳しく聞いてみたら、どうも背後に親の躾があるようで、その種のインスタント食品は体に良くないという母親の教えがあったというのです。ただ、娘にカップ麺を食べさせない母親も、夫には平気でインスタントものを食べさせるというところが首尾一貫しないところではありますが。ダンナはもう、どうでもいいのかね? ということで、我がゼミには、カップ麺を食べたことがない(なかった)箱入り娘が二人もいたということが判明して、いささかビックリだったのであります。 ま、ゼミの前に3年生対象のアメリカ映画論の授業があって、そこの学生どもが『イージー・ライダー』も、『明日に向かって撃て!』も、『スティング』も、『真夜中のカウボーイ』も見たことがなく、アンジェリーナ・ジョリーのお父さんがジョン・ヴォイトであることも知らない(だって、ついこの間テレビでやってた『トゥーム・レイダー』で、ジョン・ヴォイトとアンジェリーナ・ジョリーが父娘出演してたでしょう!)ことに多少ガックリしていたのですが、そんな高尚(?)なレベルの話じゃなくて、今どきの若き名古屋人は、名古屋発祥の「あんかけスパ」も知らなければ、カップ麺の味も知らないということなんですな・・・。 大丈夫なのか、ニッポン? まあね、親の躾ということになると、ワタクシごときが口出しすることではないのかも知れませんが、親があんまり出しゃばって、子供を「悪いもの」に触れさせないようにするってのも、ちょっと考えものなんじゃないかなあ。インフルエンザの話じゃないですけど、「免疫」ってこともあるでしょう? あまり害がない程度の「悪いこと」なら、ある程度大目に見た方がいいってこともあるんじゃありませんかい? カップ麺は、その程度の「悪いこと」だと思いますよ。 それに若い連中も若い連中だ。大学生なんだから、少しは自分から「親に禁止されたもの」にチャレンジしてみなさいって! ま、今どきの大学生を相手にしていると、こいつら大人なのか子供なのか、さっぱりワカランと思うことが多いですね。やれやれ・・・。

June 8, 2009

コメント(4)

-

初物づくし

今日のお昼は名東区にある「すぱげっ亭 オーニヨン」というお店にパスタを食べに行きました。 このお店、西友高針店の脇にあって、前から気になっていたのですが、ネットで調べてみると評判がとても良いようなので、トライしてみることにした次第。 ちなみに、このお店の売りは「あんかけスパ」なんです。と言っても、名古屋以外の方にはなかなか分らないでしょうが、そういうものがこの地方にはあるんです。一番有名なのは「ヨコイ」というお店かな? でもその他にもあんかけスパを出すお店は結構あります。で、オーニヨンもその一つだった、と。 で、そのオーニヨンなんですが、見た目通りこじんまりとしたお店で、20人ほどお客が入ったら満杯になりそう。でも、とても居心地のいい空間で、初めて入ったのに、すぐに馴染めます。 で、私が注文したのは「カルボナーラのあんかけ」、家内は「あんかけスパ・アメリカン」という奴。で、このお店ではメインのスパゲッティにトッピングをすることができるので、私はピカタを、また家内はミートボールをトッピングしてみました。待つことしばし、出てきたのは、下の写真のようなものでございました。ま、ピンボケはご愛敬ということで・・・。これこれ! ↓ 手前が私のですけど、カルボナーラがあんかけの海に浮いているという感じのものですね。 で、そのお味はと言いますと・・・うまーい! 以前一度だけ食べたことのあるあんかけスパは、あんの部分がやけにピリ辛でしたけど、オーニヨンのあんはもっとずっとマイルドでこくがある。なかなかイケるじゃないですか。トッピングのピカタやミートボールもボリュームがあって、これがまたおいしい。このレベルの味なら、またリピートしてもいいかなあ、って感じです。ということで、西友高針店脇のオーニヨン、教授のおすすめ!です。 さて、オーニヨンのあんかけスパでいい具合にお腹を満たした我ら夫婦は、無印良品やらユニクロなどでちょっとした買い物をした後、夕食の買い物をすべく、とあるスーパーへ向かいました。で、今日の夜は何を食べようかと食材を選んでいたところ、お刺身コーナーで新鮮そうなお刺身の盛り合わせを売っているのを発見。 我が家では家で刺身を食べるという習慣があまりないのですが、今日はお昼にボリュームのあるものを食べたこともあり、何となくそんな気になったもので、今日の夕食はお刺身に決定! で、刺身となれば、やっぱり日本酒の冷酒でしょうということになり、辛口・菊正宗の小ボトルをゲットし、さらに野菜売り場では枝豆を見つけたので、これも食卓に上すことに。そういえば、枝豆を食べるのは、今シーズン初ですな。 で、どうせなら食後のデザートにも何か和風のものをということで、スイカもゲット。これも今シーズン初。初物づくしです。 で、これらの品々でもって夕食の卓を賑わしたのですけど、これがね、どれもこれもなかなかおいしかったんですわ。刺身も良かったし、キリリと冷やした冷酒も良く、枝豆もスイカもおいしかった。もうすっかりほろ酔いでいい気分。 ということで、今日の日曜日は昼も夜もおいしい食事を堪能してしまった我が家だったのでありました、とさ。

June 7, 2009

コメント(4)

-

祝! W杯出場権獲得!

いやあ、さっきまでサッカーW杯予選を見ていたのですけど、日本はウズベキスタンを下し、早々と出場権を獲得。良かった、良かった! ワタクシ、サッカーのことはあまりよく分らないのですが、それでもW杯となると急に愛国心が湧いてきて、つい見ちゃうんですよね。 しかし、それにしても危ない試合ではありましたなあ・・・。私は日本が1-0でリードしている時点から見始めたのですが、前半戦の後半から後半戦全般にかけて、素人目には日本は防戦一方という感じ。日本のディフェンス陣の集中力が途切れず、ウズベキスタンの波状攻撃に耐え続けたので事なきを得ましたが、最後の最後、いいプレーを続けていた長谷部選手にレッド・カードが出され、岡田監督まで追い出される状況は厳しかった。 それでも何とか持ちこたえて日本チーム勝利! めでたし、めでたしでございます。 しかし、アレですなあ。予選でこんなに苦労しているようでは、先が思いやられますなあ。 とりあえず今日の試合を見ても分るように、日本のディフェンスはかなりレベルが高い感じがしますが、それに比べて攻撃陣がちょっと・・・。ま、いつも言われていることですけどね。 思うに、中盤で素早いパス回しをする日本のやり方って、本当にW杯で通用するのかなあ? なんか、この戦法だと、今日みたいに一旦リズムが崩れ出すと、案外簡単に敵にボールを奪われるようになってしまい、慌てて自陣に駆け戻るシーンばかりが目立つような気がする。となると、それだけ運動量が無駄に増え、終盤、集中力が途切れてしまうことにもなりかねないのではないでしょうか。 それに攻撃に回った時も、攻撃の厚みがないんだよな~。中盤でボールを奪って敵陣に駆けこんでも、味方が誰もいないんだもの。で、味方の到着を待っているうちに、敵のディフェンスは準備万端。たちまちボールを奪い返されてしまうんだからなあ。たま~にシュートしても単発だし。それに比べて敵さんは、シュートして跳ね返ってきたボールをもう一度蹴り返すだけの人員が揃っているんですからね。 なーんて、素人のたわごとですから、お聞き捨て下さい。 でも、ま、とにかく予選を突破したのはめでたい! これで次のW杯も楽しめそうです。日本チームの皆さん、お疲れ様でした~! 本戦でも頑張って下さいね~!

June 6, 2009

コメント(2)

-

映画『ウォーリー』を見た

レンタルDVDでディズニー(ピクサー)のアニメ映画『ウォーリー』を見ました。(以下、ネタばれ注意!) 未来の地球、どうやら人類は滅びたようで、廃墟となった地球には植物一本生えていないという状況にあります。ただ、お片付けロボットとして開発されたウォーリーただ一台が、太陽電池によって今なお地上の廃墟を片付けまくっているという。ただ一台で地球を片づけているわけですが、何せ数百年もの間、そうやっているわけですから、ウォーリーが集め、圧縮した屑ブロックを積み上げて作った高層ゴミ山(?)が何本も立っているというシュールな風景がそこにはある。 で、ウォーリーの友は一匹のゴキブリだけなんですが、それがウォーリーには寂しいらしく、彼は集めたゴミの中から大昔のビデオなどを取り分け、自分の「家」でそれを見ては、人々がダンスしたり、手をつないだりする映像をうっとりと眺めるわけ。そして、彼にも手をつないだりダンスをしたりする相手がいればいいのに、と思うんですな。数百年もの間。 で、ついにそのウォーリーの願いがかなうときがやってくるわけ。どこからともなく現れた宇宙船から一台の最新型のロボット「イヴ」(ウォーリーの発音では「イヴァ」)が降りてきて、地球上の廃墟を偵察し始めるんです。もっともイヴは、ポンコツ掃除ロボットのウォーリーなんかと違って、ものすごい破壊力のある武器も携えたハードボイルドな女の子ロボットなんですけど、ウォーリーはもう興味津々。何とか彼女の気を惹こうと大奮闘。 ところが、そんなウォーリーが最近見つけた宝物、数百年ぶりに地球に生えた一本の雑草の芽をイヴに見せると、彼女はそれを自分の体内にしまい、そのまま休眠状態に入ってしまうんです。ストップしてしまったイヴをウォーリーは一生懸命、介抱するんですけど、イヴは休眠したまま。 実は、これがイヴに課された「使命」だったんですな。彼女は地球に緑が戻ったかどうかを確認するために派遣されたロボットだったんです。 数百年前、地球が何らかの理由で破滅したとき、たまたま巨大宇宙観光船が宇宙を飛行しており、そこに乗っていた人間だけが生き残ったんですね。いわば、「ノアの方舟」のようなもので、帰る場所を失ったこの観光宇宙船はそのまま宇宙にとどまり続け、そこで何世代にもわたって人間が生存していたわけ。で、ちょうど聖書に出てくる「ノアの方舟」の話で、地上の洪水が治まったかどうか、鳩を飛ばして確認したように、イヴのようなロボットを周期的に地球に派遣して、地球に生命体が復活したかどうかを確認していたんです。 で、数百年ぶりに生えた一本の雑草を発見したイヴは、ちょうどノアの箱舟の鳩がオリーブの枝を加えて船に戻ったように、その雑草を母船に持ち帰るため、信号を発し、休眠状態に入っていたと。そしてイヴの信号をキャッチした母船が、イヴを回収するために小型宇宙船を再び地球に派遣、イヴはそれに乗って母船に帰ることになります。 ところがそんなこととはつゆ知らぬウォーリーは、数百年ぶりについに出会ったイヴと離れ離れになるまいと、彼女の後を追って宇宙船に必死にすがりつき、宇宙を旅して母船にまでたどり着きます。で、本来であれば、イヴの持ち帰った雑草により、地球に緑が復活しつつあることがわかった以上、数百年間宇宙空間に漂い続けた母船の中で地球に戻るプログラムが起動し、人間が再び地球に帰ることと相成るはずだったのですが・・・、実は母船を操るコンピュータ・システムにもう一つのプログラムがあって、人間が地球に戻るのを阻止すべく、イヴが持ち帰った雑草を密かに処分してしまおうという企みが動き出します。さてさて、イヴとウォーリーは雑草を守り抜けるのか? 人間はコンピュータの裏をかいて地球に戻れるのか?! ・・・と、まあ、そんな話です。 粗筋にも書いたように、物語の中に聖書的なニュアンスが含まれていたり、コンピュータが人間を差し置いて船を操縦しようとする、という点では『2001年宇宙の旅』や『エイリアン』など、過去の傑作映画が踏まえられていたり、なかなか賑やかな内容ですね。だけど、何といってもこの映画のポイントは、ウォーリーの一途な恋物語。ポンコツのロボットが、最新のロボットに恋をするというシチュエーション、しかも数百年間の孤独を経ての恋ですから、どんな障害にもめげず、イヴと一緒にいようとする強いウォーリーの意志。そういう一途さが、とても新鮮なんですな。 そして、ストーリー進行の中で随所に見える細かいギャグ。たとえばウォーリーが起動する時の「ジャーン!」という音が、マックの起動音と同じだったりすることの面白さとか、そういうのも積み重なって、渋い面白さを醸し出しています。 ということで、この映画に対し、私的に点数を付けるとすると・・・ 「78点」でーす! ウォーリーが可愛かったから甘めですけど、とにかく合格! まあね、どうして80点の大台に乗れなかったかと申しますと、ピクサーのアニメ映画には他に『トイストーリー』『トイストーリー2』があり、これらと比べると、物語の深さという点で及ばないからです。 『ウォーリー』の場合、基調となる感情は「ずっと一人ぼっちで寂しかった・・・」というもので、もちろんこれは強力かつ万国共通の人間感情と言えましょう。しかし、物語を動かすエンジンとしては、ややシンプル過ぎるところがある。 一方、『トイストーリー』シリーズの場合、これよりもはるかに複雑な感情群が物語を動かします。たとえば主人公ウッディの「一度失いかけた(寵)愛を取り戻したい!」という焦りやライバル・バズに対する「嫉妬」など、人間の感情としてはマイナスのものだけれど、人間誰しもが時に抱く感情でしょう。一方、ウッディに嫉妬されるバズもまた、「自分は、自分が思っていたほどすごくはなかった」ということに気づき、絶望と自暴自棄を経験するのですが、それもまた激しく共感できる。さらに、他のおもちゃたちがウッディやバズに対して抱く「調子に乗っている奴らへの反感」なども、実にリアル。で、またこういうマイナスの感情を抱きながらも、最終的にはそれらを乗り越えていくところも素晴らしい。 また『トイストーリー2』において描かれる「おもちゃの悲哀」、これもまた深いテーマです。おもちゃというのは元来、人間の子供を友にしているわけですが、人間の子供は成長し、やがておもちゃを捨てる時が来る。そのどうしようもない悲しい運命を、おもちゃはどうやって受け入れるのか。その「運命の受容」の描き方が、これまた素晴らしいんだ。どうしようもできない運命を、じたばたしながら受け入れていくというシチュエーションは、おもちゃならぬ人間の身にだって何度か降りかかるものですからね。 ま、上に述べてきたような『トイストーリー』シリーズの深い世界を見た後では、『ウォーリー』のストーリーはやや単純過ぎるかな、と。未来の地球を廃墟として描く点も、もはや既視感たっぷり、というところもありますし。 だけど、ウォーリーがひたすら可愛いので、多少の欠点には目をつぶっちゃいますけどね! というわけで、ディズニーのアニメ映画『ウォーリー』、見て損をするものでは決してないので、まだ見ていない方はぜひ! 教授のおすすめ!です。

June 5, 2009

コメント(4)

-

冷めた日本人

昨日の話なんですけど、イギリス人の同僚R教授が疲れたような顔をしていたので、どうしたのか尋ねたら、前の日の夜、乗ろうと思った電車が飛び込み自殺のために止まってしまい、ホームで延々待たされた挙句、結局、家まで歩いて帰るはめになったのだとか。 ちなみにR先生は日英両国の鉄道事情に通じたマニア中のマニアなんですが、イギリスでは鉄道への飛び込み自殺ってのはあまりないんですってね。ま、ゼロということはないでしょうが、日本と比べたら圧倒的に少ないのだそうで。 ふーむ。それは知りませなんだ。 なんか、日本人のメンタリティと関係があるのかしら? 巨大な力の前に屈し、自らを放棄することで楽になろうとする傾向があるとか。あるいは、走ってくる電車を不可抗力の災難とみなし、自分は災難に巻き込まれたのだ、という形で納得しようとする傾向があるとか。アメリカに多い銃自殺だと、銃口を自らに押し当てて自ら引き金を引くわけですが、それと比べると鉄道に飛び込む方が他律的な感じがちょっとしますし・・・。 ま、いずれにせよ、自殺なんて良くないですよ。悩みの渦中にあると思いつめてしまって、見境がつかなくなってしまうのでしょうが、ワタクシはそんな人の所に行って、元気出しなよ、生きてりゃ楽しいこともあるさ、って言ってやりたいね。 死ぬ人がいれば、生まれる人もいる。これも昨日、ニュースで知ったのですが、日本では少子化傾向に歯止めがかかりつつあり、ここのところ3年連続して出生率が上がっているのてすってね。ま、上がっているといっても一組の夫婦の間に生まれる赤ちゃんは現在1.37人だそうですから、全体的に見れば確実に人口は減っているのですが。 で、そのニュースに某有名大学の専門家の先生が出てきて、「まだまだ社会が先行き不安で、こうした世の中に新しい命を送り出そうという決意がもてないのではないか」というような趣旨の発言をされておりました。 しかし、こういう発言には、ワタクシ、全然納得しないんだよなあ。 どうなんですか。今までこの国で子供を生んできた人たちは、「世の中ハッピーだし、安定しているから、心おきなく子供を作ろう」なんて思って、子宝を授かってきたのかしら? 私はそんなの全然関係ないと思うんですよね。 だいたいアレでしょ。現在、世界で爆発的に人口が増えている地域って、いわゆる第三世界であって、そういうところの社会不安って日本の比じゃないと思うんですよね。収入だって先進国の基準からしたらよっぽど少ないだろうし。だけど、そういうところではジャンジャン赤ん坊が生まれている。むしろ社会不安があるところの連中の方が、生命力が強いくらいだ。『スラムドッグ$ミリオネア』を見て思いましたが、インド社会は問題山積みだけど、そこに生きている連中はすさまじい生命力でしたもん。 だからね、社会不安が原因で日本人の出生率が下がっているとは、とても思えないんですよね。 結局、なんつーか、日本人が全体的に冷めちゃったってところがあるんじゃないですかね。そんなに一生懸命生きなくてもいいか・・・ってなぬるい感じが、ね。その辺が、出生率の低さや、自殺の多さという形で、数字になっているのでは、と。 だけど、長い時間をかけて徐々に冷めてきちゃっているものを、無理やり温めなおそうったってね、そりゃ無理というもんでしょうよ。ま、仕方ないところもあるんじゃないすかね。それに、「周りはともかく、俺は熱く生きよう」っていう日本人だって多少はいるわけだし。 だから、とりあえずは今の日本は全般的にはそういう調子だ、という風に観念するしかないんだろうと思うのですけど、そういう腹の括り方もせずに、「社会不安が・・・」などとアホなこと言っている専門家を見ていると、ますます何だかなあ・・・という気がしてきます。あんたら、もっと腹にこたえるような発言してくれよ、って思うなあ・・・というところなんですけど、さてさて、読者諸賢のお考えや如何に?

June 4, 2009

コメント(8)

-

エバンスはエレピを弾いてもすごかった

ワタクシ、ジャズの演奏に使われる楽器としてはピアノが一番好きで、しかも端正なピアノを弾く人が好きで、要するにビル・エバンスが好きなんですが、そうなりますと、エバンスのアルバムは何を買っても損はしないという経験則も手伝って、ついついエバンスのCDばかり買ってしまうことになりがちです。 だもので、そこに敢えてブレーキをかける意味もあって、普段はなるべくエバンスのアルバムを買わないようにしているんです。なるべく色々な種類のジャズを聴き、自分の嗜好を広げようと思いましてね。ま、そうでもしないとますます自分の嗜好のレンジを狭めることになりますから。実際、自分の嗜好が非常に狭く、偏っているということは、自分でも意識しているんです。何に関しても、ね。 しかし! 先日、友人からエバンスの『フロム・レフト・トゥ・ライト』はいい! という話を聞き、さすがに矢も楯もたまらなくなりまして、その日のうちに注文に及んだという次第。 で、それが届いたので、早速、ワクワクしながら聴いてみたわけですが・・・。 おお! 確かに、いいっ! エバンスの数あるアルバムの中でも、かなり上位に位置するんじゃないか、ってくらい面白いです。 ちなみにこのアルバムの中でエバンスは、スタンウェイのピアノと共にエレピも弾いています。「エレピ」って、つまりエレクトリックピアノですね。 で、このことがまず、ある意味、衝撃なわけですよ。エバンスが、あのエバンスが、エレピを弾く・・・。チック・コリアじゃあるまいし・・・。そういうお遊びっぽいものは放っておいて、神様にはスタンウェイだけ触っていてもらいたい・・・、ま、そういう感じがエバンス・ファンの中にはちょっとある(多分)。 しかし、そんな狭量なファンの隠れた願望などには耳も傾けず、神様はエレピも弾いてしまう、と。そして、それがまたやっぱり美しい、と。 特に私の気に入ったのは、「What Are You Doing the Rest of Your Life?」と「Children's Play Song」かなあ。前者はややメランコリックな感じで、それをエレピ独特の音色がうまく表現している。後者は一転して可愛い曲ですね。エバンスには名曲「ワルツ・フォー・デビー」があって、子供の世界を描くのに長けているのは分かっていますが、この曲も確かに子供たちが遊んでいる様が見えるようです。 というわけで、やっぱりエバンスに駄作なし。ジャズ・ピアノの神様が繰り広げるピアノとエレピの一人競演に興味のある方はぜひ! 教授のおすすめ!です。これこれ!(いいアルバムってのは、ジャケットもカッコイイねぇ・・・) ↓フロム・レフト・トゥ・ライト+4

June 3, 2009

コメント(0)

-

最近見つけたおいしいモノ

今日は最近我が家でヒットしている「おいしいモノ」をご紹介いたしましょう。 まずはグリコのスナック菓子「かるじゃが」。これね、どういうわけか、まだ名古屋では見かけないんですけど、サクサクとした軽い歯ざわりが快い新食感スナックで、おやつとして、またビールなどのおつまみとして最高です。この前学会で東京に行った時、コンビニで大量に仕入れちゃった。 だけど、これ、楽天市場でも扱ってないみたいですね・・・。大手のスナックなのに、なぜ? ま、いいや。次。次もまたジャガイモ系スナックなんですけど、明治製菓の「おじゃが やみつきのチーズ味」。これもまた新種のポテチですけど、たしかにやみつきになる味なんだ、コレガ。これは名古屋でもコンビニなんかに行くと売ってるので、ぜひ!これこれ! ↓6月2日発売★明治おじゃがやみつきのチーズ味 80g12袋入 お次はガム。私、普段からガムは手放せない人間なんですけど、今明治製菓から出ている「XYLISH」の中の「オレンジ ベルガモット」っていう奴、これが最近のお気に入りなんです。「大人のオレンジ」と銘打つだけあって、若干苦味のある味わいがなかなかよろしい。これもおすすめです。これこれ! ↓キシリッシュガム オレンジベルガモット 12粒X3本入★税込3150円以上で送料無料★[キシリッシュ] あと、「王様のブランチ」とキリンが共同開発したという「キリン 果汁50%の午後の紅茶」、これもね、ワタクシ的にはかなり好きかも。よく大学への通勤途中に買って、研究室で飲んでます。紅茶って、特にダージリン系はマスカットに通じる風味がありますけど、その辺の感じをよくつかんでいますね。これこれ! ↓1本 105円【特売価格 30%off】・・♪「王様のブランチ」と共同開発!果汁50%の午後の紅茶 5... 以上、最近の我が家のヒット商品でした。どれもワタクシのお墨付きですから、ぜひお試しあれ!

June 2, 2009

コメント(4)

-

都市デザイン

今日、6月1日は我が大学の創立記念日。一応、名誉教授を集めてミニ式典のようなものがあったようですが、我々一般教員にとっては平日と何も変わらず。私が赴任した頃は、この日は大学全体がお休みになったものでしたが、だんだんそういう余裕が無くなってきてしまいましたねぇ・・・。 さて、今日はゼミがあって、ゼミ生が一人、卒論関係の発表をしたのですけど、その学生の卒論テーマは「都市デザイン」で、アメリカの諸都市がどのような街づくりをしているか、ということを調べているとのこと。 ちなみにこの学生は、名古屋市役所への就職を希望しておりまして、名古屋の街づくりを考える上で何か参考にならないかというのが、この卒論テーマを思いついたきっかけだというのですから、なかなか賢いではありませぬか。まずこの時点で褒めてつかわそう。 で、彼女によるとアメリカの諸都市では、街づくりということにかけてはなかなかしっかりしたポリシーがあるようで、たとえばフィラデルフィアでは基本、碁盤の目のような街並みではあるものの、ところどころにその碁盤の目にきっちりはまらない大きさの公園を造ることで、わざと碁盤の目を崩し、その結果、大通りにクランクのような個所を設けているのだそうです。要するに、そうやってクルマのスピードを落とさざるを得ないようにしているのですな。 それから、建物を新たに建てるとき、その色やデザインを事前に提出し、市の委員会の承認を得なければならない、という風にしている都市も多いようで。 で、景観保護という観点から言えば、たとえば「色はこういう色にしなければならない」とか、そういう決まりを作ってしまえば簡単に取り締まれるわけですけれど、そういう決まりを敢えて設けないところが多いのだとか。というのも、「街の景観に合いさえすれば、どんな色、どんなデザインでも構わない」という自由なポリシーがあるからだそうで。その自由を守るためには、個々の建物について委員会が是非を審査する煩を厭わないと。 ふーむ、新興国家アメリカの諸都市には、都市デザインという点において、しっかりした、そして合理的な方針があるようではないですか。ちなみに我がゼミ生は、比較対照のためにドイツやスウェーデンの都市デザインの話もしてましたけど、そういう国々ではアメリカに輪をかけてきちんとした街づくりをしておるようですよ。 いいね。私、そういう合理的なポリシーのあるものって、とっても好き。 それに引き替え、我が日本や如何に? ま、先日、愛知県新城市という片田舎に出張に行った話を書きましたが、行ったって、なーんも面白いことないですもんね。別に「新城ならでは」の景観があるわけでもないし、美しい風景があるわけでもない。現代日本の田舎に共通した、なんの変哲もない、ただの田舎町があるばかりですわ。魔法を使って瞬時にこの町のど真ん中に置かれたら、ここが愛知県のどこかだ、ということすらわからないでしょう。日本中、どこへ行ってもこんな感じの田舎町ばかりなんですから。 日本って、世界の中で見て、かなりいい国だとワタクシは思いますけど、都市デザインとか、そういうマクロな部分でヴィジョンがまるでないような気がするんだよな~。 ま、その辺のことも、深夜ラジオのDJとしては、日本国民に訴えて行きたいと思うんですけど。 というわけで、今日のゼミではゼミ生から教わることが多かったのでありました、とさ!

June 1, 2009

コメント(4)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 楽天レビュー、信じていい?私がレビ…

- (2025-11-26 22:00:05)

-

-

-

- 株主優待コレクション

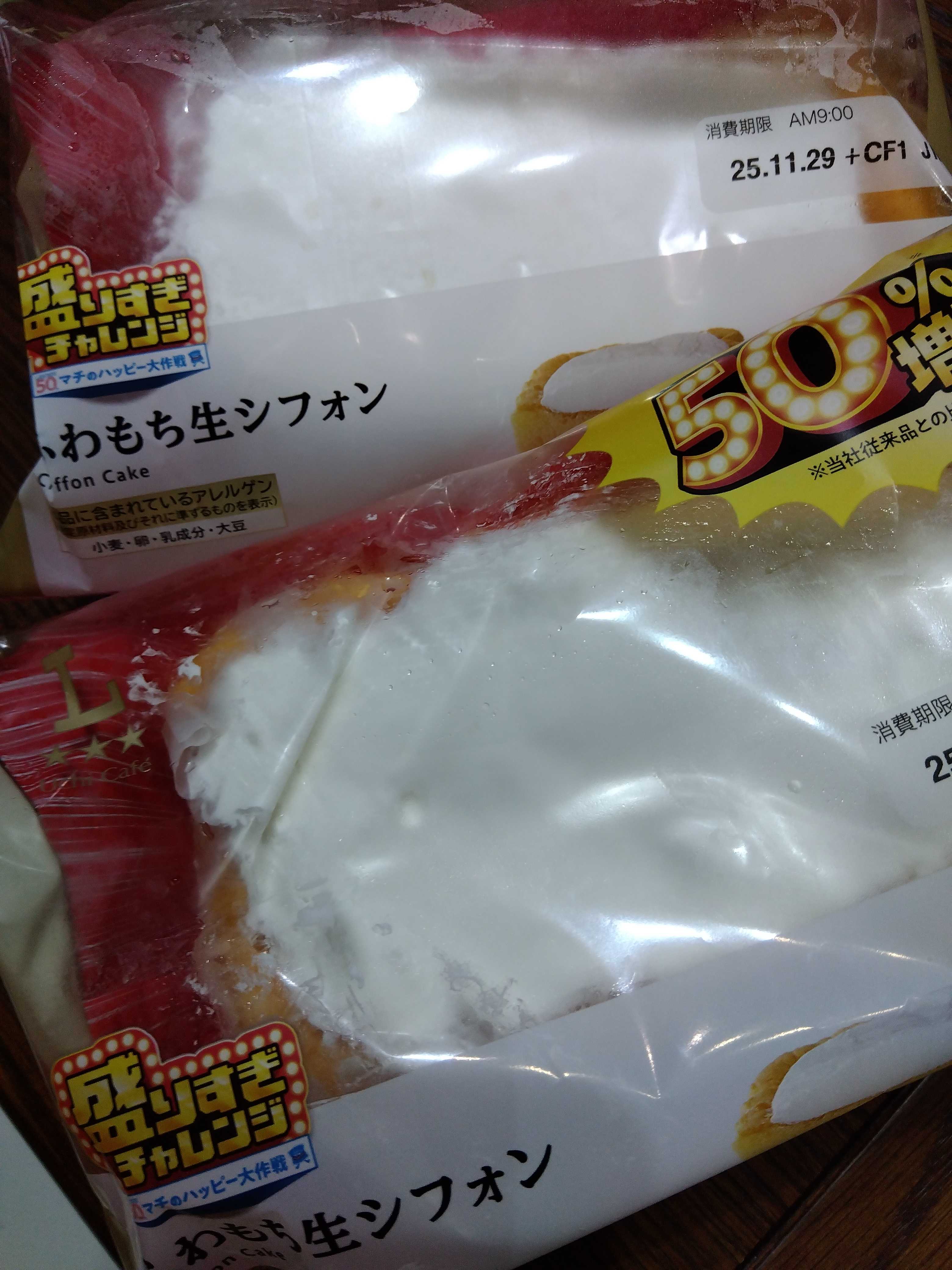

- ローソン盛りすぎチャレンジ2週目に…

- (2025-11-27 00:00:05)

-