2020年02月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

説教要約 1191

「神の平和と人の平和」 2020年3月1日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2017年9月15日「万物の創始者・統治者・完成者である神」「神の平和と人の平和」 マタイの福音書、10章34~39節 甲斐愼一郎 「わたしが来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。わたしは、平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです」(34節)。 これは、表面的にみるならば、「平和の君」(イザヤ9章6節)であるキリストに誠にふさわしくない言葉です。しかしこのキリストの言葉は、「平安がないのに『平安だ、平安だ』と言っている」(エレミヤ6章14節、8章11節)人々への頂門の一針です。神がもたらす真の平和がどのようなものであるかを教えるのに、これほど鋭い言葉はないでしょう。それは余りにも多くの人々が偽りの平和のなかで眠りこけているからです。 一、四種類の平和について 平和には、次のような四種類の平和があるのではないでしょうか。 1.環境的な平和(肉体の安全) 災害や病気など人の尊い生命や健康な肉体を脅かすものから守られることです。パウロは「私たちの身には少しの安らぎもなく」と正直に告白しています(第二コリント7章5節)。 2.対人的な平和(人との平和) 国際間の戦争から家庭内の紛争に至るまで、あらゆる人との争いがないことです。聖書は「すべての人との平和を追い求め……なさい」と教えています(ヘブル12章14節)。 3.精神的な平和(心の平安) 精神的な動揺や心の不安がないことです。イザヤは「悪者どもには平安がない」(イザヤ57章21節)と記して、人々に警告しています。 4.霊的な平和(神との平和) 神の敵となっていた罪人がキリストの十字架のゆえに神と和解することです。パウロは「義と認められた私たちは……神との平和を持っています」と述べています(ローマ5章1節)。 これらの四種類の平和は、互いに密接な関係にありますが、それぞれ別個のものであることを決して忘れてはなりません。 二、人の平和について 人が求める平和は、四番目を除いた前の三つです。この中で環境的な平和と対人的な平和は、それ自体を求めるなら、ある程度は得られますが、精神的な平和は、これ自体を求めても得られるものではありません。それは、霊的な平和をも含めたほかの三つの平和の結果だからです。ですから、私たちは、平和で豊かな社会になるなら、不完全ながら、環境的な平和と対人的な平和を得ることはできますが、神との平和を持たなければ、心の平安を得ることはできません。 しかし神との平和を持たずに心の平安を得ようとする人は、真の平和の代わりに、次のような偽りの平和をつくり出すのです。 1.妥協による平和罪に敗北して、罪と戦わないことによる偽りの平和です。 2.弁解による平和罪を正当化して、罪と戦わないことによる偽りの平和です。 3.逃避による平和罪を隠して、罪と戦わないことによる偽りの平和です。 三、神の平和について それでは神が与える真の平和は、どのようなものでしょうか。 1.姑息な平和の眠りから目覚める。 妥協と弁解と逃避による偽りの平和の中で眠りこけている人は、神の言葉や厳しい苦難という剣によって目覚めなければ、どうして真の平和を求めることができるでしょうか。 2.神と争わず、神との平和を持つ。 真の平和は、罪と争わないことではなく、神と争わないことです。そのためには、神に敵対していた私たちが、キリストの贖いを信じることによって罪を赦され、神と和解することです(コロサイ1章20~22節)。 3.罪と戦って、罪に打ち勝つ。 神と争わず、神の味方になった者は、神に逆らう罪と世と悪魔と戦って勝たなければ、真の平和を得ることは不可能です。なぜなら、 私たちは、罪と戦わずに敗北するなら、必然的に神と争うことになるからです。 私たちにとって、「どうしても必要なことは」(ルカ10章42節)、神との平和です。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「神のご計画の全体」

2020.02.29

コメント(0)

-

説教要約 1190

「神の戦いと人の戦い」 2020年2月23日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2017年9月6日放映「過去を変えてこそ将来がある」 「神の戦いと人の戦い」 第二歴代誌20章1~30節 甲斐愼一郎 「あなたがたはこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなたがたの戦いではなく、神の戦いであるから」(15節)。 冒頭の言葉は「人の戦い」と「神の戦い」について記しています。この「人の戦い」と「神の戦い」というのは、「人自身の戦い」また「神ご自身の戦い」を意味しています。 神の戦いについては、出エジプト14章14節、申命記1章30節、3章22節、20章4節、ヨシュア10章14、42節、23章3節、ネヘミヤ4章20節にも記されています。 しかしここではもう少し意味を限定して、「人の戦い」は「人が自分の力だけで戦う戦い」、また「神の戦い」は「神が私たちのために戦ってくださる戦い」として考え、それぞれどのようなものであるのかということを聖書の中から学んでみましょう。 一、三種類の戦い 戦いには様々な戦いがありますが、ここでは人間を構成している三つの要素によって、次のような三つに分けてみましょう。 1.肉体的な戦い(現実の戦い) これは、生活や仕事上の様々な出来事をはじめ、経済的また健康的な課題、そして家庭や対人関係の問題等々の現実に直面している複雑で、厄介な問題をどのように乗り越えるかということです。 2.精神的な戦い(心の戦い) これは、現実の問題に直面した時に生じる恐れや不安をはじめ、心の動揺や葛藤、そして激しい苦悩や苦悶等々の精神的な苦しみをどのように乗り越えるかということです。 3.霊的な戦い(信仰の戦い) これは、現実の戦いと心の戦いに勝利を得るために、神の前においてどうすればよいのかということです。 二、人の戦い 人が自分の力だけで戦う戦いは、どのようなものでしょうか。 1.現実の戦い これは、能力や賜物、知恵や知識、血筋や家柄、富や権力、そして体力や腕力等々のある強い者や力のある者は勝つことができますが、それらのものがない弱い者や無力な者は敗北してしまいます。 2.心の戦い これは、次の信仰の戦いにおいて勝利を収めない限り、現実の戦いと同じように強い者や力のある者は、その自信によって精神的にも勝つことができ、弱い者や無力な者は、自信を喪失するので、精神的にも敗北してしまうことが多いのです。 3.信仰の戦い これは、次に述べるような神の戦いのためのものであり、人の戦いにはないものです。しかしそれは現実の戦いと心の戦いに勝つことができない人のためにあるということを忘れてはなりません。 三、神の戦い それでは神が私たちのために戦ってくださる戦いは、どのようなものでしょうか。この箇所には三つのことが記されています。 ▽「主は伏兵を設けて……襲わせた」(22節)。思わぬ所からの助けです。 ▽「互いに力を出して滅ぼし合った」(23節)。同士討ちによる敵の自滅です。 ▽「主はイスラエルの敵と戦われた」(29節)。神ご自身による戦いです。 聖書は、このような神による大勝利の前に、ヨシャパテ王とユダの人々が何をしたかについて次のような順序で教えています。1.全員、主の前に集まった(4、13節)2.ひたすら主に求め、祈った(3~12節)3.神のことばを聞いた(14~17節)4.主を礼拝し、賛美した(18~22節)5.主を信じ、忠誠を示した(20節) 私たちがこれらの五つのことをする時、神は私たちのために戦って大勝利を与えてくださいます。そしてこれらの五つのことをするかどうかということこそ、信仰の戦いにほかならないのです。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「使徒パウロの生涯」

2020.02.22

コメント(0)

-

説教要約 1189

「神の招きと人の招き」 2020年2月16日 インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2017年7月25日放映「罪を贖う十字架と復活」 「神の招きと人の招き」 甲斐慎一郎 ルカの福音書7章36~50節 「わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて、悔い改めさせるために来たのです」(ルカ5章32節)。 「あるパリサイ人が、いっしょに食事をしたい、とイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた」(ルカ7章36節)。 この前半の5章の言葉にはキリストの招き、すなわち神の招きについて、後半の7章の言葉にはパリサイ人の招き、すなわち人の招きについて記されています。 聖書は、招きに関する記事が多く記されていますが、この二つの言葉から神の招きと人の招きについて、特に両者は、どのような違いがあるのかということについて聖書の中から学んでみましょう。 一、三種類の招きについて 一口に招きと言っても、様々な招きがあります。どのような招きがあるのかということに関しては、何のために招くのかということによって分けるのが、わかりやすいのではないでしょうか。たとえば、商売や仕事のため、また募集や嘆願のため、あるいはお礼やお返しのため、さらに持て成しや贈与のため、そして交わりや愛のため等などです。 しかし、これでは余りにも多すぎるので、ここでは、「誰のために招くのか」と「招きの対象」に分けてみましょう。これには、次のような三つの場合が考えられるのではないでしょうか。 1.自分のために招く――これは商売や仕事、また募集や嘆願等のための招きです。 2.相手のために招く――これは歓迎や持て成し、また贈与や付与等のための招きです。 3.両者のために招く――これは交わりや愛、また理解や一致等のための招きです。お礼やお返しのための招きもこれではないでしょうか。 二、人の招きについて 人の招きの中で、最も多いのは、何と言っても商売や仕事、また募集や嘆願などのための招きです。交わりや愛、またお礼やお返し等の招きがこれに続き、持て成しや贈与等のための招きは、最も少ないのではないでしょうか。これらをまとめてみるなら、人の招きというものは、1.自分のための招きが第一です。2.両者のための招きが第二です。3.相手のための招きが第三です。 しかしこの人の招きというものは、第三番目に相手のためと言いながらも、その根底には自分の利益のためという心が潜んでいることは忘れてはなりません。なぜなら私たちがほんとうに招きたい人は、自分にとって有用な人や有益な人であり、無用な人や無益な人、まして有害な人、この罪深い女のような、いわゆる「招かれざる客」は決して歓迎しないからです。 三、神の招きについて これに対して神の招きは、どうでしょうか。第一は、私たちに罪からの救いを与えるための招きであり(ルカ5章32節)、第二は、私たちを神との交わりに入れるための招きであり(第一コリント1章9節)、第三は、私たちに神の務めをさせるための招きです(マタイ4章19節)。すなわち神の招きは、1.相手のための招きが第一です。2.両者のための招きが第二です。3.ご自身のための招きが第三です。 しかし神の招きは、第三番目に神ご自身のためとありますが、結局は、私たち自身のためであることを忘れてはなりません。なぜなら神の務めを果たすことができるような者に変えられるのは、私たち自身にほかならないからです。神は、罪のために無用で無益なだけでなく、有害な者である私たちを招いて、神のために有用で有益な者に造り変えてくださるのです。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「聖書の中心的な教え」

2020.02.15

コメント(0)

-

説教要約 1188

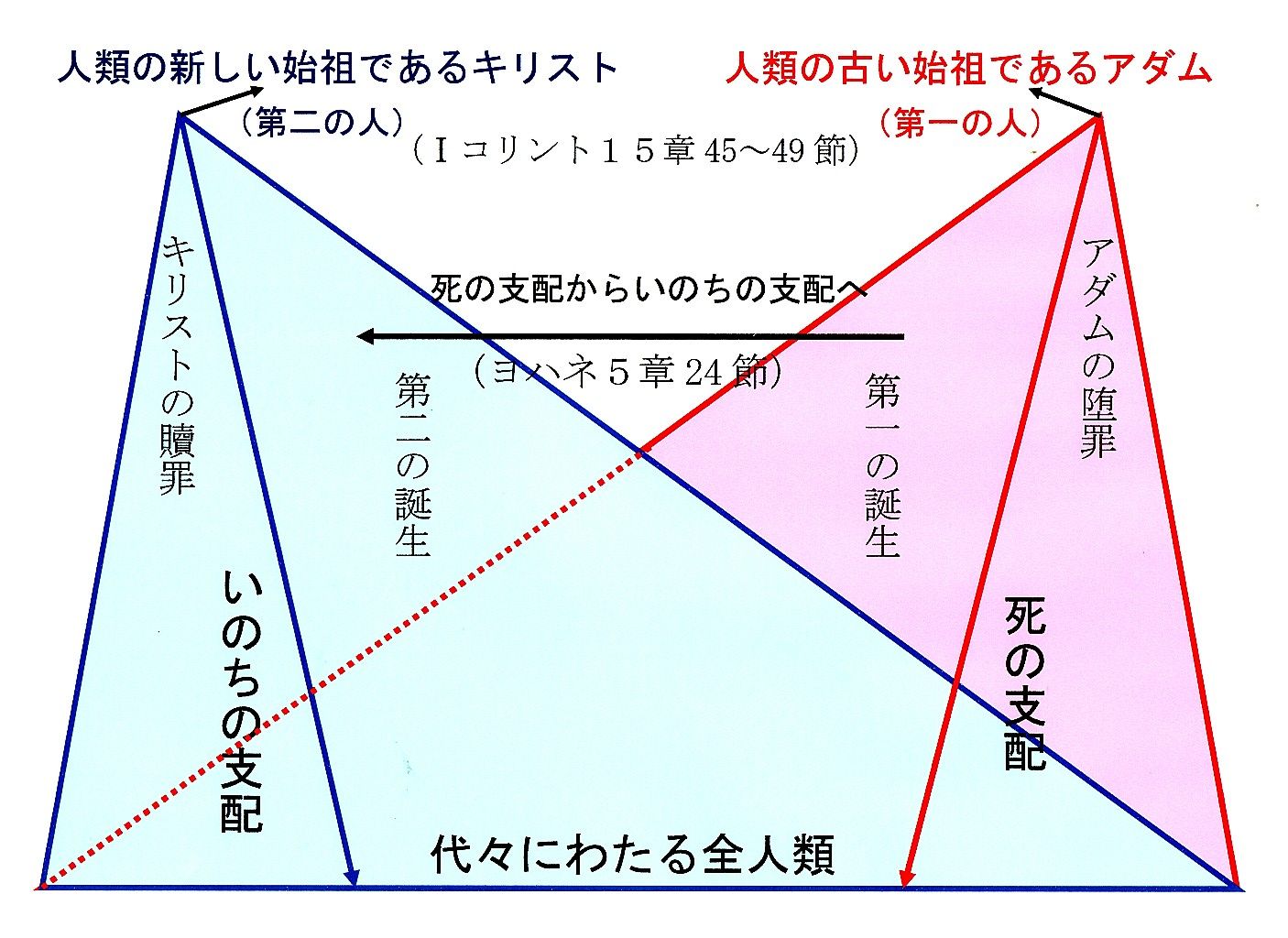

「覚えることと忘れること」2020年2月9日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2017年7月8日放映「人類の古い始祖と新しい始祖」「覚えることと忘れること」 イザヤ書、44章21、22節 甲斐愼一郎 記憶することは大切なことですが、何でもはっきりと覚えていれば、良いというものでもありません。たとえば愛する者を失った悲しみや、惨い事故または恐ろしい災難に遭遇したり、それを目撃したりした記憶が当時のままいつまでも鮮明に残っていたなら、正常な精神を持つことができなくなってしまうでしょう。私たちは、記憶することも大切ですが、忘れることも大事なことなのです。 一、三種類の記憶について 「弟子たちは、パンを持って来るのを忘れ、舟の中には、パンがただ一つしか」ありませんでした(マルコ8章14節)。 人間の記憶には、大きく分けて、からだで覚える「肉体的な記憶」と、頭で覚える「頭脳的な記憶」と、神とそのわざを覚えている「霊的な記憶」の三つがあります。 自転車に乗ることや泳ぐことなどは、「肉体的な記憶」で、年月が経っても忘れることはありません。「頭脳的な記憶」は、文字通り頭で覚えていることです。弟子たちがパンを持って来るのを忘れたのは、彼らの「頭脳的な記憶」の喪失のためであり、決して「霊的な記憶」の喪失のためではありません。 しかし弟子たちが五千人の給食の奇蹟を見ても、四千人の給食の時に信仰を働かせることができなかったのは、彼らが、神とそのわざを忘れていたからです。これが「霊的な記憶」の喪失です。 二、私たちの信仰について 信仰とは、どのようなものでしょうか。この記憶と忘却という観点から考えるなら、次のように言うことができます。 1.神をとらえること これは神をいつも覚えていて忘れないことですが、その有効な方法の一つは、神のすべての恵みを忘れずに覚えていることです(詩篇103篇2節)。 2.神にゆだねること これは問題や課題を神の手に託し、そのことに関しては、くよくよしたり心配したりしないで、忘れることです。私たちは、「うしろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進」む時(ピリピ3章13節)、信仰に成長していくことができるのです。 三、神の救いについて この箇所において神はイザヤを通して次のように仰せられました。 「イスラエルよ。あなたはわたしに忘れられることがない」(21節)――神の記憶。 「わたしは……あなたの罪をかすみのようにぬぐい去った」(22節)――神の忘却。 別な章においても明白に語られています。 「女が自分の乳飲み子を忘れようか。……たとい女たちが忘れても、このわたしはあなたを忘れない」(49章15節)――神の記憶。 「わたし自身のために、あなたのそむきの罪をぬぐい去り、もうあなたの罪を思い出さない」(43章25節)――神の忘却。 これらの言葉から、神の救いは、神が私たちを忘れずに覚えていてくださり、しかも私たちの罪を思い出さずに忘れてくださることであることがわかります(エレミヤ31章34節、ヘブル8章12節、10章17節)。神は、キリストの十字架のゆえに私たちの罪をその記憶から抹殺して全部忘れてくださるのです。 四、隣人への愛について 真の愛とは、どのようなものでしょうか。この記憶と忘却という観点から考えるなら、次のように言うことができます。 1.隣人のことをいつも覚え、その行った善行を忘れないことです。パウロは、愛するキリスト者のことを思わぬ時はなく、いつも覚えて祈っていると告白しています(ローマ1章9節、エペソ1章16節、第一テサロニケ1章2節)。 2.隣人の行った悪を思わず、忘れることです(第一コリント13章5節)。愛は隣人を赦し、その罪を忘れます。 神は、その愛のゆえに私たちを忘れずに覚え、また私たちの罪をみな忘れてくださいました。その神の愛を受けた私たちは、今度は隣人を愛すべきではないでしょうか。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「神のご計画の全体」8

2020.02.08

コメント(0)

-

説教要約 1187

「神の傷と人の傷」 2020年2月2日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2017年6月3日「創造を信じる生き方と進化を信じる生き方」「神の傷と人の傷」 イザヤ53章4~12節 甲斐慎一郎 預言者イザヤは、キリストが降誕される700年も前に私たちの罪をその身に負われたメシヤについて「彼の打ち傷によって、私たちはいやされた」と預言しています(5節)。またペテロも、「キリストの打ち傷のゆえに、あなたがたは、いやされたのです」と記しています(第一ペテロ2章24節)。 「傷」には、およそ次のような三つの意味があるのではないでしょうか。1.損なったり、傷んだりしたところ2.欠陥や欠点、また不完全や不足3.失敗や非難すべきところ、また罪 この「傷」ということばは、単に「物質や肉体」が損なわれたり、傷んだりするということだけでなく、「心の傷」ということばで表されるように「精神的また霊的」な意味を持っています。 それで様々な意味を持っている「傷」という観点から聖書が教えている大切な真理と霊的な教えを学んでみましょう。 一、罪人の傷について カインがアベルを殺害した出来事(創世記4章1~16節)から聖書が教えている罪人の姿を「傷」という観点から述べるなら、次のような「あってはならない心の傷」を持つ者ということができるのではないでしょうか。 1.自分の悪いところを指摘された時、それを認めず悔い改めないことによる心の傷 2.心に傷を受けた結果、人を憎み、恨んで、報復せずにはおられないという心の傷 3.自分の思い通りにならないと心が傷つくという身勝手で自己中心の心 4.どうせ自分はだめな人間なのだと言って心が傷つく卑屈な心や劣等感 5.自尊心が傷つけられたということばで表される高慢な心や優越感 このような心は、本来、あってはならない悪い「心の傷」です。しかし人間は、このような「傷」に悩み苦しみつつ、罪の中にあるのではないでしょうか。 二、神(キリスト)の傷について 神は、このような人間の罪をどのようにご覧になり、またどのように対処されたのでしょうか。このことに関して聖書は私たちに次のような驚くべきことを教えています。それは、神は私たちの罪のために傷つけられ、しかも三重の傷を受けられたということです。 1.私たちが罪を犯すと、神のみこころが傷つけられ、正義の怒りが燃えることです。 2.この、罪を罰せずにはおかない神の正義の怒りと、罪人を愛してやまない神の愛の炎とが激しく戦うことによって受ける神の心の深い傷です。 3.私たちの罪を赦すために神のひとり子が十字架において私たちの罪のために打たれ、また傷つけられたということです。 これは、何と恐れ多いことでしょうか。しかしこれが聖書の教えている神なのです。 三、キリスト者の傷について この、神が受けられた傷によって人間は、罪から救われて、神の子どもとされ、次のような祝福を受けるのです。 1.まず私たちは、「彼の打ち傷によって、私たちはいやされた」とあるように(5節)、キリストの十字架の贖いを信じることによって、罪のために傷だらけになっていた心が縫い合わされて、いやされるのです。 2.次に私たちは、「神は傷つけるが、それを包み、打ち砕くが、その手でいやしてくださる」(ヨブ5章18節)とあるように、神の愛のむちを受けることによって、悪いところがきよめられ、「非難されるところのない純真な者となり……傷のない神の子どもと」されるのです(ピリピ2章15節)。 3.最後に私たちは、私たちを愛するあまり傷を受けてくださった神を知ることによって、ほかの人たちの弱さと苦しみと罪のために心を傷める愛の人に変えられるのです。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「使徒パウロの生涯」

2020.02.01

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1