2025年05月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

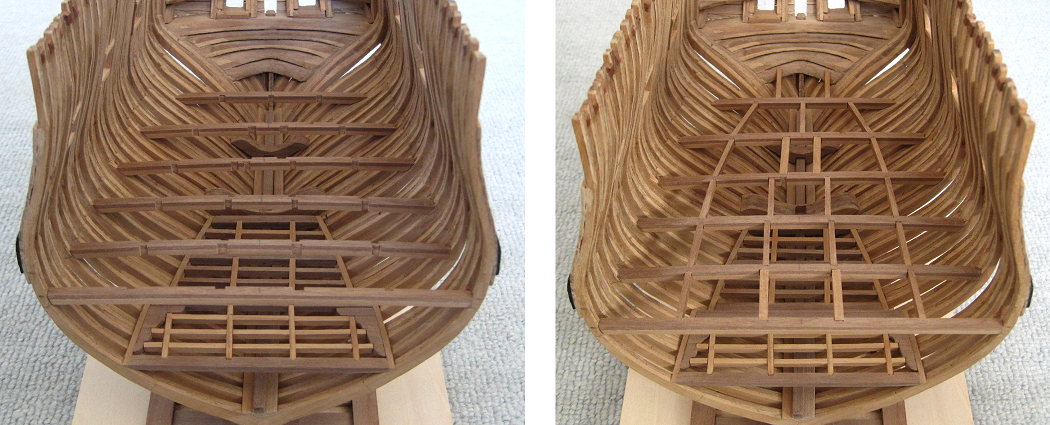

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第25回 】 ロワーデッキの製作(2)

2025年05月30日(金)1.5mm 厚と2mm 厚のウォールナット板材を貼り合わせ3.5mm 厚のロッジングニー(Lodging knee 肘材)を製作、ロワーデッキビーム(Lower deck beam 下甲板梁)に取り付ける。2mm 厚 x 3mm 幅(一部 3mm 厚 x 3mm 幅)のウォールナット板材でレッジ(Ledge 部分的横梁)を製作。カーリング(carling 部分的縦梁)とロッジングニーに取り付ける。

2025.05.30

コメント(0)

-

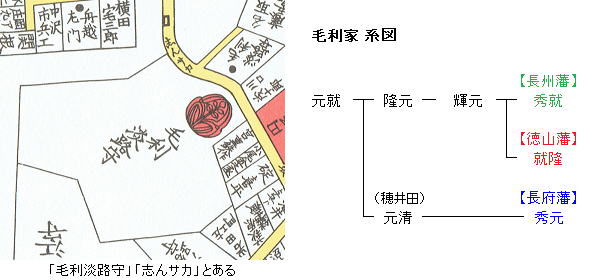

【 江戸切絵図歩きめぐり 第81回 】 赤坂

2025年05月24日(土)曇曇り空。午前8時の気温は約18℃。涼しい。今回歩くのは、万延2年(1861年)板「今井谷六本木赤坂絵図」のうち、現在の港区赤坂7~8丁目に当たる地区。07:45 青山1丁目交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第81回 】を歩き始める。切絵図に「毛利淡路守」とあるのは、周防国徳山藩毛利家(3万石 外様)上屋敷。徳山藩は長州藩(36.9万石 外様)の支藩。元和3年(1617年)毛利輝元の次男の就隆(長男の秀就は長州藩初代藩主)が3万石の分与を受け、下松藩(のちに徳山藩と改称)を立藩した。長州藩には支藩がもうひとつある。長門国長府藩毛利家(5万石 外様)。穂井田元清(毛利元就の四男)の次男として生まれ、のちに毛利輝元の養子となった毛利秀元が、慶長5年(1600年)に立藩した。「新坂」を上る。切絵図には「志んサカ」とある。新しくできた坂という意味で新坂と名付けられたが、坂が開かれたのは古く、元禄12年(1699年)とされる。現在 高橋是清翁記念公園・カナダ大使館などがある場所について、切絵図には「青山備前守」とある。ネットで調べてみると、丹波国篠山藩青山家(6万石 譜代)中屋敷としている記述があるが、篠山藩青山家なら「青山下野守」と記されるはずである。別の記述に旗本の青山家の屋敷とあり、これが正解だと考えられるものの、確証はない。昭和11年(1936年)に起きた二・二六事件において、高橋是清はこの地にあった屋敷で、反乱軍の青年将校らによって暗殺された。昭和16年(1941年)屋敷跡地に高橋是清翁記念公園が開園した。「薬研坂」を下って上る。切絵図には「ヤケンサカ」とある。中央部が窪み両側の高くなっている形が、薬を砕く薬研に似ていることに、坂名は由来する。「稲荷坂」を下る。切絵図には「イナリ坂」とある。坂下にあった円通院の境内の稲荷(切絵図には「円通寺 稲荷」)への門があったことに、坂名は由来する。稲荷坂は別名を「掃除坂」ともいう。坂上に江戸城中掃除役の町があったことに由来する。切絵図には「御掃除之者町屋敷」とある。掃除之者は幕府における職名のひとつ。文字通り、江戸城内の御殿の掃除を主な職務としていた。切絵図にある「報土寺」を訪れる。慶長19年(1614年)赤坂一ツ木町(現在の港区赤坂4・5丁目)に創建。安永9年(1780年)現在地に移転した。この寺には文政8年(1825年)に死去した力士の雷電為右衛門の墓がある。江戸本場所での雷電の通算成績は254勝10敗だったという。切絵図の報土寺の脇に「三分(さんぷん)坂」とある。急坂なので荷車を押す人夫に払う料金が銀三分(さんぷん 約100円)増しになったのが、坂名の由来とされる。三分を「さんぶ」と読むと4分の3両になるので、「さんぷん」と読むのが正しい。切絵図に「朽木近江守」とあるのは、丹波国福知山藩朽木家(3.2万石 譜代)上屋敷。明治12年(1879年)乃木希典はこの地に屋敷を購入、大正元年(1912年)明治天皇に殉じて自刃するまで住んだ。大正12年(1923年)には乃木邸跡地に「乃木神社」が創建された。08:40 乃木公園 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第81回 】はここで終わり。青山1丁目交差点 → 乃木公園 : 3.4 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 303.9 km )

2025.05.24

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第24回 】 ロワーデッキの製作(1)

2025年05月20日(火)1.5mm 厚 x 4mm 幅と2mm 厚 x 4mm 幅のウォールナット板材を曲げてキャンバー(Camber 反り)を付け、貼り合わせて3.5mm 厚 x 4mm 幅のロワーデッキビーム(Lower deck beam 下甲板梁)を製作。フレームに取り付ける。2mm 厚 x 3mm 幅(一部 3mm 厚 x 3mm 幅)のウォールナット板材でカーリング(carling 部分的縦梁)を製作。ロワーデッキビームに取り付ける。

2025.05.20

コメント(0)

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第80回 】 南青山

2025年05月16日(金)薄曇時々晴薄曇り。予報によると東京では、明日からぐずついた天気が続くらしい。今回歩くのは、安政4年(1857年)板「東都青山絵図」のうち、現在の港区南青山1~4丁目に当たる地区。07:55 根津美術館前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第80回 】を歩き始める。切絵図に「此辺長者ヶ丸」とある。鎌倉・室町時代、この地に黄金(こがね)長者(白金の白金長者に対応する呼称)とも渋谷長者とも呼ばれる富豪の屋敷があったという言い伝えに、この地名は由来する。現在も、近くの道に「長者丸通り」という名前が付けられている。切絵図に「百人町ト云」とある。百人町の町名は、天正18年(1590年)の徳川家康関東入府に従った重臣の青山忠成が、この一帯に広大な領地を与えられ、鉄砲百人組の与力25騎と同心100人を住まわせたことに由来する。関ケ原の戦功により忠成は、慶長6年(1601年)常陸国江戸崎藩を与えられ初代藩主になった。青山の地名は、忠成から続く青山家が起源とされる。切絵図にある「梅窓院」を訪れる。寛永20年(1643年)青山忠成の四男幸成を初代とする幸成系青山家の菩提寺として、青山家下屋敷内に創建された。寺号は幸成の法名「梅窓院殿香誉浄薫大禅定門」から名付けられた。幸成系青山家は遠江国掛川藩・摂津国尼崎藩・信濃国飯山藩・丹後国宮津藩の藩主を経て、宝暦8年(1758年)美濃国郡上藩に移封され、廃藩置県まで郡上藩を治めた。切絵図に「青山大膳亮(だいぜんのすけ)」とあるのが、美濃国郡上藩青山家(4.8万石 譜代)の下屋敷。現在、郡上藩下屋敷跡地は「青山霊園」になっている。明治7年(1874年)に日本で初めての公営墓地として開設された。明治時代後期の地図には「青山共葬墓地」とある。切絵図に「御鉄炮場」とあるのは、幕府鉄砲隊の練習場。明治19年(1886年)政府は練兵場を日比谷から青山へ移転、御鉄炮場は陸軍の射撃場に転用された。明治時代後期の地図に「射撃場」とある。09:15 青山1丁目交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第80回 】はここで終わり。根津美術館前 → 青山1丁目交差点 : 6.4 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 300.5 km )

2025.05.16

コメント(0)

-

【 東日本支線の旅 37日目/東海道 13日目 】 国府津(神奈川県小田原市) → 品濃(神奈川県横浜市)

2025年05月08日(木)薄曇のち晴06:32 JR東海道線 国府津駅下車。運賃 1520円。薄曇り。今日の行程は横浜市戸塚区品濃(しなの)町まで、40km 以上ある。06:40 国府津駅前、先月26日の【 東日本支線の旅 36日目/東海道 12日目 】の続きを歩き始める。国道1号線を行く。06:55 大山道道標。「従是大山道」と刻まれ、不動明王を乗せている。天保5年(1834年)建立。ここから直線距離で約17km 北にある大山(標高1252m)を詣でる「大山詣り」の道の入口。江戸時代、最盛期には年間20万人が大山参詣に訪れたとされる。07:15 間の宿 梅沢。解説板によると、往時は茶屋・商店が軒を並べていた。その中心的な存在だったのが茶屋本陣の松屋で、和田家が務めていた。特権階級である参勤交代の大名・宮家・幕府役人などの休憩所として、松屋は利用されたという。08:55 「大磯宿」。本陣は3軒。石井家・尾上家・小島家が務めた。石井本陣跡には大内館という旅館、尾上本陣と小島本陣の跡地には石標・解説板がある。明治23年(1889年)新島襄は大磯の旅館 百足屋で死去した。「新嶋襄先生終焉之地」碑がある。09:35 「平塚宿」。本陣は1軒。加藤家が務めた。跡地には石碑・標柱がある。10:10 相模川(別名 馬入川)に架かる馬入(ばにゅう)橋を渡る。建久9年(1198年)源頼朝が橋の落成供養の帰路で落馬。馬は川に落ち、この事故が原因で頼朝は翌年死去したと伝わる。馬入川の名前はこの逸話に由来する。江戸時代には渡船により往来が行われていた。青空が広がりだす。10:45 「南湖の左富士碑」。江戸から京に向かう際、右に見える富士山が、ここでは道が大きく曲がるため左側に見える。東海道の左富士は、南湖と吉原(現在の静岡県富士市)の2ヶ所だけとされる。11:00 パンとジュースで昼食休憩。足の裏が痛い。いくつか肉刺ができているようだ。11:10 「茅ヶ崎一里塚」。南塚が現存している。12:15 大山道道標。正面に梵字と「大山道」、不動明王を乗せている。延宝4年(1676年)江戸浅草蔵前の講中により建立された。ここから直線距離で約23km 西北西にある大山を詣でる「大山詣り」の道の入口。13:05 「藤沢宿」。本陣は1軒。蒔田(まいた)家が務めた。跡地に解説板があるはずだが、歩道工事中で見つからない。ふじさわ宿交流館で休憩。足の裏の状態が大分悪い。15:10 「戸塚宿」。本陣は2軒。澤邊家と内田家が務めた。跡地に解説標がある。今日の行程の最後、「品濃坂」を上る。急坂だけでなく、歩道橋・階段もある。足が言うことを聞いてくれない。16:35 今日の終点 品濃に到着する。JR東戸塚駅 16:46 発の電車に乗り、横須賀線・総武線を乗り継ぎ、17:45 自宅に帰り着く。運賃 740円。今月中に日本橋まで歩く計画なのだが、足の回復状況により、次回は今秋になるかも知れない。国府津 → 品濃 : 40.6 km( 東海道累計 454.3 km ) ( 東日本支線の旅累計 1211.0 km )

2025.05.08

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1