2025年02月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第18回 】 飾台の製作

2025年02月28日(金)飾台を製作する。材料は4mm 厚のシナベニヤ板と2mm 厚のウォールナット板材。

2025.02.28

コメント(0)

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第74回 】 広尾

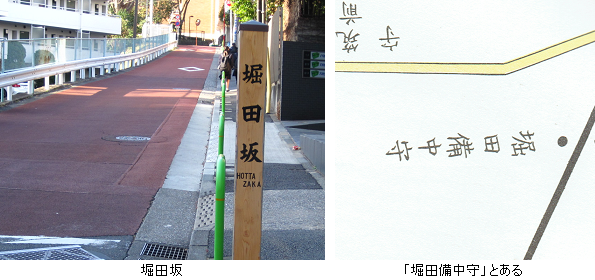

2025年02月22日(土)快晴冬晴れ。ここ数日、朝の冷え込みが厳しい。今回歩くのは、安政4年(1857年)板「東都青山絵図」のうち、現在の渋谷区広尾1~5丁目に当たる地区。08:05 笄(こうがい)公園 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第74回 】を歩き始める。「堀田坂」を上る。坂名は、坂上の高台にあった堀田家の広大な屋敷に由来する。切絵図に「堀田備中守」とあるのが、下総国佐倉藩堀田家(11万石 譜代)の下屋敷。5代藩主堀田正睦(まさよし)は幕府老中を務め、天保の改革の推進・日米修好通商条約締結などに奔走した。佐倉藩下屋敷跡地には現在、日本赤十字社医療センター・広尾ガーデンヒルズ・聖心女子大学などがある。大正5年(1916年)久邇宮邦彦王(くにのみやくによしおう)は当地に屋敷地を下賜され、宮邸を構えた。昭和22年(1947年)にその跡地を購入した聖心女子大学には、宮邸の御常御殿(おつねごてん)・正門などが残っている。香淳皇后(昭和天皇の皇后)は邦彦王の第1王女。切絵図にある「祥雲寺」を訪れる。元和9年(1623年)筑前国福岡藩黒田家(47.3万石 外様)2代藩主忠之により、赤坂溜池の中屋敷(現在の港区赤坂)内に黒田家菩提寺として創建された。寛文8年(1668年)大火に遭い、現在地へ移転。祥雲寺境内には福岡藩黒田家をはじめ、筑後国久留米藩有馬家(21万石 外様)・筑前国秋月藩黒田家(福岡藩の支藩 5万石 外様)など、数多くの大名家墓所がある。福岡藩初代藩主黒田長政の墓石は5m以上あり、戒名に金箔が貼られいる。2015年に訪れた際、墓石は覆屋の中にあったが、現在は露天になっている。切絵図に「戸沢上総介」とあるのは、出羽国新庄藩戸沢家(6.8万石余 外様)の下屋敷。跡地には玉里島津公爵家が邸宅を構えた。玉里島津家は、島津久光(薩摩藩12代藩主忠義の父・後見人)が明治4年(1871年)に興した薩摩島津家の分家。現在は高級住宅街になっている。切絵図にある「東北寺(とうぼくじ)」を訪れる。出羽国米沢藩上杉家(15万石 外様)2代藩主定勝の側室生善院が中興開基となり、元禄9年(1696年)現在地へ移転してきた。定勝と生善院の四女(参姫、後に富子と改名)は吉良上野介義央(よしひさ)の正室。生善院と富子の墓は東北寺にある。09:30 東4丁目交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第74回 】はここで終わり。笄公園 → 東4丁目交差点 : 6.7 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 268.9 km )

2025.02.22

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第17回 】 トランサム下フレームの製作・取付

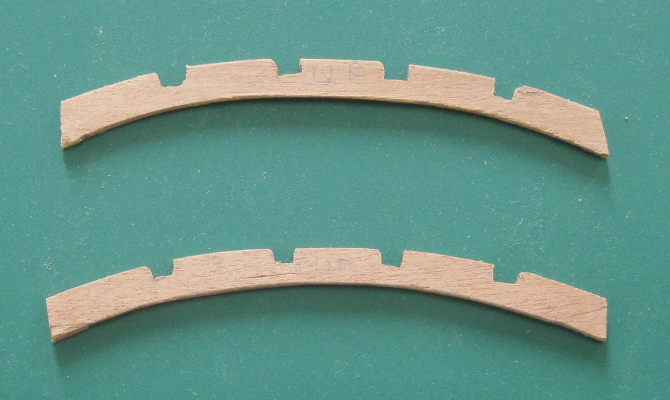

2025年02月20日(木)1.5mm 厚2枚と2mm 厚のウォールナット板材を貼り合わせ、5mm 厚のトランサム下フレームを、右舷・左舷それぞれ4本ずつ製作する。トランサム下フレームをトランサムとデッドウッドに取り付ける。

2025.02.20

コメント(0)

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第73回 】 西麻布

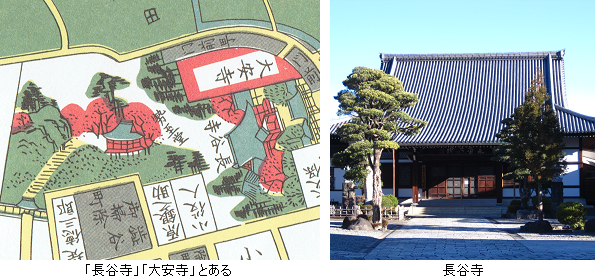

2025年02月11日(火)快晴建国記念の日。今朝の東京の最低気温は0.3℃ 。今回歩くのは、文久元年(1861年)板「東都麻布之絵図」と安政4年(1857年)板「東都青山絵図」のうち、現在の港区西麻布1~4丁目に当たる地区。08:00 六本木6丁目交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第73回 】を歩き始める。切絵図にある「長谷寺(ちょうこくじ)」と「大安寺」を訪れる。長谷寺は慶長3年(1598年)山口重政(後の牛久藩初代藩主)により創建、山口家の菩提寺とされた。現在は曹同宗大本山永平寺の東京別院。大安寺は元和8年(1622年)赤坂(現在の港区赤坂)に創建、文政8年(1825年)長谷寺境内に移転した。切絵図に「山口筑前守」とあるのは、常陸国牛久藩山口家(1万石 譜代)の下屋敷。大正時代、薩摩藩出身の黒田清綱子爵が跡地に別邸を構えた。洋画家の黒田清輝は清綱の養嗣子(清綱は清輝の伯父)で、この別邸が清輝終焉の地となった。清綱・清輝の墓所は長谷寺にある。現在、黒田邸跡地には港区立広陵中学校などがある。切絵図に「阿部播磨守」とあるのは、陸奥国白河藩阿部家(10万石 譜代)の下屋敷。のちに新選組隊士となる沖田総司は、天保13年(1842年)または天保15年(1844年)白河藩士の子として、この下屋敷で生まれたとされる。切絵図に「霞山イナリ 勧妙寺」とある「桜田神社」を訪れるが、敷地は再開発工事中。少し離れた建物に仮社殿が設けられている。治承4年(1180年)源頼朝の命により霞山(現在の千代田区霞が関桜田門外)に霞山桜田明神として創建され、寛永元年(1624年)現在地へ遷座したと伝わる。切絵図に記された勧妙寺(正しくは勧明院)は別当寺。切絵図に「内藤因幡守」とあるのは、陸奥国湯長谷藩(ゆながやはん)内藤家(1.5万石 譜代)の上屋敷。明治時代、薩摩藩出身で外務大臣を務めた西徳二郎男爵が跡地に本邸を構えた。西竹一(徳二郎の三男、バロン西、1932年ロサンゼルスオリンピック馬術競技で金メダル)はこの屋敷で生まれた。09:20 笄(こうがい)公園 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第73回 】はここで終わり。六本木6丁目交差点 → 笄公園 : 6.9 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 262.2 km )

2025.02.11

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第16回 】 トランサムの製作・取付

2025年02月10日(月)2mm 厚のウォールナット板材で、クォーターデッキのトランサムとスターンギャラリー窓下のトランサムを製作する。2mm 厚のウォールナット板材で、アッパーデッキのトランサムを製作する。3本のトランサムをギャラリーポストに取り付ける。カウンター開口部のための枠組を製作する。

2025.02.10

コメント(0)

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第72回 】 六本木

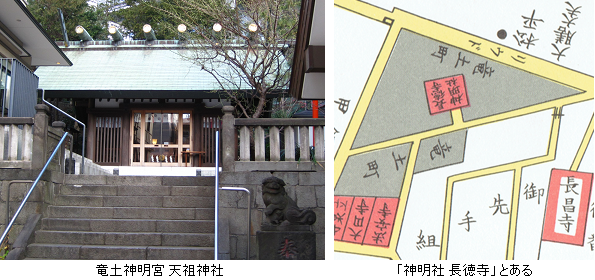

2025年02月01日(土)快晴冬晴れ。予報によると、明日は東京でも雪が積もるかも知れない。今回歩くのは、文久元年(1861年)板「東都麻布之絵図」のうち、現在の港区六本木6~7丁目に当たる地区。08:05 六本木交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第72回 】を歩き始める。「竜土神明宮 天祖神社」を訪れる。至徳元年(1384年)飯倉城山(現在の港区虎ノ門付近)に創建されたといい、元和年間(1615~24年)江戸城拡張に伴い現在地へ遷座した。切絵図には「神明社 長徳寺」とある。長徳寺はかつての別当寺。切絵図に「鍋嶋甲斐守」「鍋嶋備前守」とあるのは、肥前国蓮池藩(佐賀藩の支藩)鍋島家(5.2万石余 外様)の上屋敷と肥前国鹿島藩(佐賀藩の支藩)鍋島家(2万石 外様)の上屋敷。蓮池藩上屋敷のものとされる石垣が、跡地に残っている。蓮池藩と鹿島藩の本藩である肥前国佐賀藩鍋島家(35.7万石 外様)の上屋敷は、日比谷門近く(現在の日比谷公園)にあった。元治元年(1864年)板の麹町永田町外桜田絵図に「松平肥前守」とあるのが、佐賀藩上屋敷。切絵図に「伊達遠江守」とあるのは、伊予国宇和島藩伊達家(10万石 外様)の上屋敷。慶長19年(1614年)大坂冬の陣の戦功により、2代将軍徳川秀忠から、陸奥国仙台藩(62万石 外様)初代藩主伊達政宗の長男である秀宗に、宇和島藩が与えられた。秀宗は政宗の長男だが、生母は側室だった。仙台藩の2代藩主は、次男だが正室の子の忠宗が継いだ。宇和島藩は仙台藩の支藩ではないが、本家・分家の微妙な関係が続いた。宇和島藩上屋敷跡地は、国立新美術館・政策研究大学院大学・青山公園などになっている。切絵図にもある「芋洗坂」を下る。毎年秋になると近郊の農家が坂下付近でイモを売る市を開いたのが、坂名の由来とされる。坂下の「朝日神社」を訪れる。切絵図には「朝日イナリ」とある。天慶年間(938~47年)創建と伝わり、明和年間(1764~72年)朝日稲荷に改称したという。切絵図に「毛利右京亮(うきょうのすけ)」とあるのは、長門国長府藩(長州藩の支藩)毛利家(5万石 外様)の上屋敷。慶長5年(1600年)関ヶ原の戦後、減封された長州藩(36.9万石 外様)の毛利輝元(毛利元就の孫)が、西の守りとして従弟の毛利秀元に長府藩を立藩させた。吉良邸討入後に4つの大名家(熊本藩細川家 松山藩松平家 長府藩毛利家 岡崎藩水野家)に御預けとなったの赤穂浪士47名のうち、10名が長府藩上屋敷に預けられ、元禄16年(1703年)ここで切腹した。現在、上屋敷跡地は六本木ヒルズ・テレビ朝日などになっている。09:00 六本木6丁目交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第72回 】はここで終わり。六本木交差点 → 六本木6丁目交差点 : 4.1 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 255.3 km )

2025.02.01

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

-

- フランスあれこれ・・・

- 星の国ライフ フランス「サヴォワ地…

- (2025-11-21 11:46:32)

-

-

-

- あなたの旅行記はどんな感じ??

- 帰路へ 楽しい旅ももうおしまい

- (2025-11-16 22:43:16)

-

-

-

- 海外旅行

- ディズニーウィッシュ 4日目②〜下船

- (2025-11-21 13:02:29)

-