2025年09月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第34回 】 クォーターギャラリー上部の製作

2025年09月30日(火)黒く塗装した1mm 厚・2mm 厚のウォールナット板材を加工、クォーターギャラリー上部を製作する。黒く塗装した0.5mm 厚 x 3mm 幅のタンガニーカ板材を、長さ3mmにカットしてウロコ状に加工、クォーターギャラリーの屋根に取り付ける。

2025.09.30

コメント(0)

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第91回 】 四谷 内藤町

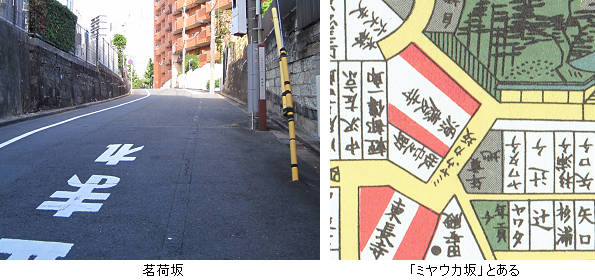

2025年09月23日(火)晴秋分の日。東京ではこの数日、ようやく朝晩が涼しくなった。今回歩くのは、元治元年(1864年)板「千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図」のうち、現在の新宿区四谷4丁目・内藤町に当たる地区。07:35 愛住公園 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第91回 】を歩き始める。「茗荷坂」を上る。江戸時代後期まで坂下付近が茗荷畑だったことに、坂名は由来する。元治元年(1864年)板「千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図」には坂名が記されていないが、嘉永7年(1854年)板「牛込市谷大久保絵図」には「ミヤウカ坂」とある。切絵図に「内藤駿河守」とあるのが、信濃国高遠藩内藤家(3.3万石 譜代)の下屋敷。元禄4年(1691年)高遠藩内藤家初代藩主として内藤清枚(きよかず)が入封した。明治維新後、広大な下屋敷跡地は農業振興を目的とした内藤新宿試験場を経て、明治39年(1906年)皇室庭園である「新宿御苑」が開園。昭和24年(1949年)一般公開された。切絵図に「大木戸」とある。元和2年(1616年)甲州街道から江戸市中への出入口として、江戸幕府によって石垣と木戸が設置された。当初は夜になると木戸を閉めていたが、寛政4年(1792年)以降は木戸が撤去された。「四谷大木戸跡」碑がある。切絵図に「玉川御上水 御改場」「水番」とある。承応2年(1653年)江戸に飲料水を供給する玉川上水が完成。水番所では水質保持・水量管理を担い、地中の木樋や石樋を用いて市中に配水した。玉川上水開削の由来を記した「水道碑記(すいどうのいしぶみのき)」がある。「多武峯(とおのみね)内藤神社」を訪れる。この神社は高遠藩内藤家下屋敷の邸内社を起源とする。境内の「駿馬塚」解説板には、内藤家が徳川家康から広大な邸地を拝領した経緯が、伝説として記されている。「田安鎮護稲荷神社」を訪れる。この社は田安徳川家(御三卿)下屋敷の邸内社だった田安稲荷神社と、大和国柳生藩柳生家(1万石 譜代)下屋敷の邸内社だった鎮護稲荷神社が合祀されたもの。切絵図に「田安殿」「桺(柳の旧字体)生但馬守」とある。「長善寺」を訪れる。天正3年(1575年)に開かれた草庵が起源とされる。通称「笹寺」。2代将軍徳川秀忠が立ち寄った際、境内に笹が多く繁っているのを見て名付けたと伝わる。切絵図には「長善寺 笹寺ト云」とある。08:15 長善寺前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第91回 】はここで終わり。愛住公園 → 長善寺前 : 2.9 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 339.7 km )

2025.09.23

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第33回 】 ブルワークの加工

2025年09月20日(土)フレームとティンバーの不要部分をカットする。ブルワーク内側に1mm 厚 x 4mm 幅のウォールナット板材を張る。ブルワーク上端の右舷・左舷3ヶ所ずつに、クォーターデッキのガンポートを製作する。1.5mm 厚 x 7mm 幅のウォールナット板材を加工して4枚貼り合わせ、6mm 厚のスターンポストを製作。インナースターンポストに取り付ける。

2025.09.20

コメント(0)

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第90回 】 片町 住吉町 市谷台町 富久町 舟町 愛住町

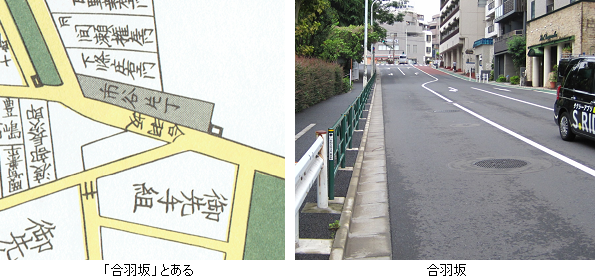

2025年09月13日(土)曇一時小雨曇り空なので、暑さはしのげる。今回歩くのは、元治元年(1864年)板「千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図」のうち、現在の新宿区片町・住吉町・市谷台町・富久町・舟町・愛住町に当たる地区。07:40 合羽坂下交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第90回 】を歩き始める。片町・住吉町・市谷台町・富久町。切絵図にある「合羽(かっぱ)坂」を上る。かつてこの辺りは湿地で、坂下に池があり、大雨が降るとカワウソが現れることがあったという。これを周辺の住民が河童と勘違いしたことに、坂名は由来する。河童が転じて合羽になった。切絵図に「安養寺」とある。その北側の「安養寺坂」を上る。安養寺は天正2年(1574年)創建。市谷佐内町富士見坂辺りにあったが、明暦2年(1656年)尾張藩上屋敷の囲い込みにより寺地明け渡しとなり、現在地へ移転した。「自證院」を訪れる。寛永17年(1640年)尾張藩2代藩主徳川光友の正室千代姫の生母お振りの方を供養するため創建された。寛政12年(1800年)尾張藩から堂宇の寄進があり、使われたヒノキに節目が多かったことから「ふし寺」「瘤(こぶ)寺」とも呼ばれるようになった。切絵図には「自證院 俗ニ コブ寺ト云」とある。舟町・愛住町。「暗(くらやみ)坂」を上る。坂の左右に樹木が繁って暗かったことに、坂名は由来する。切絵図には「クラヤミサカ」とある。切絵図にある「西迎寺(さいこうじ)」を訪れる。延徳2年(1490年)太田道灌の菩提を弔うため江戸城紅葉山に創建。寛永年間(1624~44年)江戸城拡張工事に伴い現在地に移転した。西迎寺境内の「阿弥陀如来坐像」は、元禄7年(1694年)造立の青銅製。像高が237cm 、台座高が135cm ある。梵鐘は貞享3年(1686年)鋳造の銅製、総高150cm 。切絵図にある「全勝寺」を訪れる。天正6年(1578年)麹町に創建。元和5年(1619年)現在地に移転した。全勝寺には江戸時代中期の尊王思想家である山県大弐の墓所と記念碑がある。著書で尊王論を説いたり幕政批判を行ったりしたため捕えられ、明和4年(1767年)伝馬町の獄舎で刑死した。08:35 愛住公園 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第90回 】はここで終わり。合羽坂下交差点 → 愛住公園 : 4.2 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 336.8 km )

2025.09.13

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1