2025年06月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第27回 】 アッパーデッキの製作(2)

2025年06月30日(月)1.5mm 厚と2mm 厚のウォールナット板材を貼り合わせ3.5mm 厚のロッジングニー(Lodging knee 肘材)を製作、アッパーデッキビーム(Upper deck beam 上甲板梁)に取り付ける。2mm 厚 x 3mm 幅(一部 3mm 厚 x 3mm 幅)のウォールナット板材でレッジ(Ledge 部分的横梁)を製作。カーリング(carling 部分的縦梁)とロッジングニーに取り付ける。

2025.06.30

コメント(0)

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第83回 】 六本木 赤坂

2025年06月21日(土)晴東京は梅雨の中休みの晴天。真夏日が6日続いている。今回歩くのは、万延2年(1861年)板「今井谷六本木赤坂絵図」のうち、現在の港区六本木1丁目・赤坂1丁目に当たる地区。07:45 六本木2丁目交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第83回 】を歩き始める。六本木1丁目。「御組坂(おくみざか)」を下る。坂の南側に幕府の先手組(さきてぐみ)の屋敷があったことに、坂名は由来する。先手組は戦時の先陣部隊で、平時は江戸城諸門の警備・将軍外出時の警護・江戸城下の治安維持などを担った。切絵図に「御先手組」とある。切絵図の御組坂上に「南部遠江守」「本庄宮内少輔(くないしょうゆう)」とあるのは、陸奥国八戸藩南部家(2万石 外様)上屋敷と美濃国高富藩本庄家(1万石 譜代)上屋敷。八戸藩は寛文4年(1664年)盛岡藩南部宗家から2万石を分封されて立藩、廃藩置県まで南部家が治めた。高富藩は宝永6年(1709年)に成立、廃藩置県まで本庄家が治めた。「道源寺坂」を下る。江戸時代初期から坂上にある道源寺に、坂名は由来する。切絵図には「通源寺(通は道の誤字)」とある。寺は現在も同じ場所にある。六本木坂上児童遊園の水場で、凍らせたペットボトルのお茶に水を補給する。赤坂1丁目。切絵図に「戸田采女正(うねめのかみ)」とあるのは、美濃国大垣藩戸田家(10万石 譜代)の上屋敷。寛永12年(1635年)戸田家が摂津国尼崎藩から移封、廃藩置県まで治めた。現在、跡地にはアークヒルズなどがある。 切絵図に「山口筑前守」「定火消御役屋舗 石川又四郎」とあるのは、常陸国牛久藩山口家(1万石 譜代)上屋敷と旗本石川家の屋敷。山口家は慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いにおける戦功により大名となり、廃藩置県まで牛久藩を治めた。石川家は幕府の火消役を務め、家禄4千石だった。明治23年(1890年)アメリカ公使館(明治39年 大使館に昇格)が築地(現在の中央区築地)から赤坂に移転してきた。火消役屋敷の跡地には昭和6年(1931年)に完成した旧大使館(現大使公邸)、牛久藩上屋敷の跡地には昭和51年(1976年)に完成した現大使館がある。アメリカ大使館東側の「霊南坂」を下る。切絵図には「㚑(霊の異体字)南坂」とある。慶長15年(1610年)嶺南和尚が当地に開山した嶺南庵に、坂名は由来する。寛永13年(1636年)嶺南庵は高輪(現在の港区高輪)へ移転、東禅寺と改称した。切絵図に「榎坂」とある。慶長11年(1606年)浅野幸長(よしなが、関ヶ原の戦いのあと紀伊国和歌山藩初代藩主)が堰堤を築いて人造湖の赤坂溜池を造成。その功績を後世に残すため、堤に「印の榎」が植えられ、坂名の由来になったと伝わる。アメリカ大使館周辺は、警視庁による警備が最も厳しい場所のひとつ。2014年8月の【 東京歩きめぐり 第24回 】の時は、カメラを構えただけで警官が飛んで来た。現在 大使館の塀沿いの歩道を通行禁止にしているものの、わざわざ挑発的に撮影してみても、何のお咎めもない。拍子抜けしてしまった。08:30 溜池交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第83回 】はここで終わり。六本木2丁目交差点 → 溜池交差点 : 3.0 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 311.1 km )

2025.06.21

コメント(0)

-

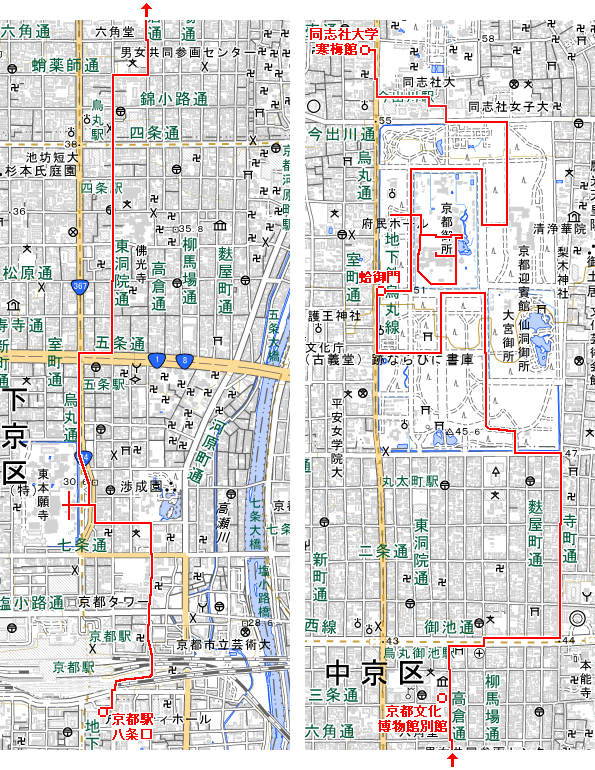

【 京都街歩き 京都駅八条口 ~ 今出川 】

2025年06月14日(土)曇のち雨昨夜 22:50 東京スカイツリータウン前を発った京成バスの夜行便は、定刻より30分早く、06:10 京都駅八条口に到着する。運賃 8000円。曇り空。予報によると、午前中には雨が降り出すらしい。06:15 京都街歩きを開始、高倉通を北上する。烏丸通に移り、06:30 「東本願寺」を訪れる。境内中央に建つ「御影堂(ごえいどう)」。江戸時代の建物なのだろうと思っていたが、1864年(元治元年)禁門の変による焼失の後、1895年(明治28年)再建落成した。2019年(令和元年)国の重要文化財に指定。五条通を経て東洞院通・高倉通を北上、07:20 「京都文化博物館別館」。1906年(明治39年)竣工。設計は辰野金吾(東京駅丸の内駅舎などを設計)とその弟子長野宇平次。1965年(昭和40年)まで日本銀行京都支店として使用されていた。1969年(昭和44年)国の重要文化財に指定。京都アニメーション制作「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」の主人公の仕事は、自動手記人形( Auto Memory Doll )として、依頼主の想いを言葉にして手紙に綴る代筆。アニメ作中で主人公が働いているC.H郵便社の建物は、この京都文化博物館別館をモデルにしている。御池通を経て寺町通を北上。07:40 西国三十三霊場19番札所「行願寺」の石柱が目に留まる。西国巡礼16日目の 2003年(平成15年)1月25日、この寺で納経している。その時の記憶がないなあと思いながら、賽銭を入れ、二礼二拍手一礼してしまう。土曜早朝で誰もいない。よかった。07:50 丸太町通から「京都御苑」に入る。小雨が降りだす。御苑内をめぐり、08:15 「蛤御門」。京都御苑の外郭九門のひとつ。本来の名称は「新在家御門」というが、滅多に開くことのなかったこの門が、御所の火災の際だけは開いたため、「焼けて口開く蛤」になぞらえて蛤御門の俗称が付けられたとされる。1864年(元治元年)会津藩・薩摩藩の連合軍と長州藩の軍がこの付近で衝突した「禁門の変」は、「蛤御門の変」とも呼ばれる。08:30 「京都御所」の「清所門」。御所の参観は 09:00 から。雨宿りをして待つ間に、本降りになってしまう。09:00 清所門から入る。入場無料。形ばかりの手荷物検査を受ける。天候が悪いので、参観者は数人だけ。反時計回りに参観する。「紫宸殿(ししんでん)」は御所において最も格式の高い正殿。1855年(安政2年)造営。1868年(慶応4年)の「五箇条の御誓文」発布の舞台となった。「清涼殿」では政事・祭事などの重要な儀式が行われた。1855年(安政2年)造営。09:50 「同志社大学今出川キャンパス」。1875年(明治8年)官許同志社英学校が開校。翌年、今出川校地(薩摩藩邸跡地)に移転した。1912年(明治45年)専門学校令による同志社大学が開校。1920年(大正9年)大学令による大学となった。今出川キャンパスにある「クラーク記念館」は、1894年(明治27年)に開館した当初「クラーク神学館」と呼ばれ、神学教育と研究に利用された。1963年(昭和38年)新神学館が竣工したことにより、クラーク記念館と改名。1979年(昭和54年)には国の重要文化財に指定された。今出川キャンパスでは、クラーク記念館の他に4棟の赤煉瓦建物(「同志社礼拝堂」「有終館」「ハリス理化学館」「彰栄館」)が国の重要文化財に指定されている。10:00 烏丸今出川で大学の友人と合流、12:00 「寒梅館」でのOB/OG会に出席する。京都駅八条口 → 寒梅館 : 11.0 km

2025.06.14

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第26回 】 アッパーデッキの製作(1)

2025年06月10日(火)1.5mm 厚 x 4mm 幅と2mm 厚 x 4mm 幅のウォールナット板材を曲げてキャンバー(Camber 反り)を付け、貼り合わせて3.5mm 厚 x 4mm 幅のアッパーデッキビーム(Upper deck beam 上甲板梁)を製作。フレームに取り付ける。2mm 厚 x 3mm 幅(一部 3mm 厚 x 3mm 幅)のウォールナット板材でカーリング(carling 部分的縦梁)を製作。アッパーデッキビームに取り付ける。

2025.06.10

コメント(0)

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第82回 】 赤坂 六本木

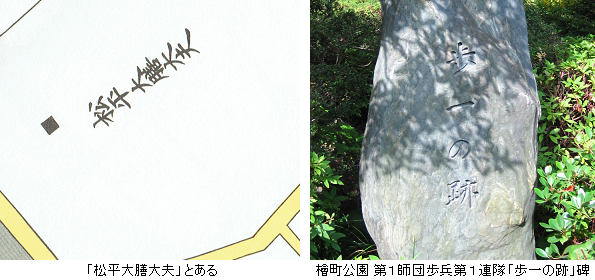

2025年06月07日(土)晴晴天。予報によると、東京は来週早々に梅雨入りする。今回歩くのは、万延2年(1861年)板「今井谷六本木赤坂絵図」のうち、現在の港区赤坂9丁目・六本木2~4丁目に当たる地区。07:45 乃木公園 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第82回 】を歩き始める。赤坂9丁目。切絵図に「松平大膳大夫」とあるのは、長州藩毛利家(36.9万石 外様)の中屋敷。跡地は明治維新後に陸軍省用地となり、第1師団歩兵第1連隊などが駐屯した。戦後は進駐軍が接収。昭和35年(1960年)日本に返還され、防衛庁が本庁舎を設置した。平成12年(2000年)本庁舎は市ヶ谷へ移転。跡地は再開発され、平成19年(2007年)東京ミッドタウンが開業した。隣接する檜町公園は、長州藩中屋敷の庭園があったところ。切絵図にある「檜坂」を上る。ヒノキが多かった長州藩邸が檜屋敷と呼ばれたことに、坂名は由来する。六本木2~4丁目。「不動坂」を上る。坂名の由来は、かつて坂下にあった切絵図の「不動院」。戦災に遭って焼失し、坂の南側の現在地へ移転した。切絵図に「石川若狭守」とあるのは、常陸国下館藩石川家(2万石 譜代)の中屋敷。現在、跡地にはテレビ東京の本社がある。「なだれ坂」を上る。切絵図には「ナダレ」とある。標柱の解説によると、「流垂・奈太礼・長垂などと書いた」といい、坂名の由来について「土崩れがあったためか」としているが、崩れるほどの勾配がある地形には見えない。切絵図に「相馬大膳亮」「真田信濃守」とある場所は、比高15mの高台で、陸奥国中村藩相馬家(6万石 外様)中屋敷と信濃国松代藩真田家(10万石 外様)中屋敷があった。元和8年(1622年)松代藩に入封したのは、関ヶ原の戦いで東軍徳川方に参加した真田信之だった。明治39年(1906年)三井惣領家が中村藩邸・松代藩邸の跡地に本邸を構え、この高台は「三井山」の俗称でも呼ばれた。昭和20年(1945年)の空襲で焼失した三井惣領家の跡地は接収され、アメリカ大使館三井山宿舎として現在も使用されている。三井山の山裾、「久国神社」を訪れる。江戸城築城に伴い太田道灌が、千代田村紅葉(現在の皇居紅葉山付近)に鎮座していた稲荷を、寛正6年(1465年)溜池(現在の港区赤坂)へ遷座。鎌倉時代の刀工 粟田口久国作の刀を、道灌が奉納したことから久国稲荷と称された。寛保元年(1741年)久国稲荷は溜池から現在地に遷座。切絵図には「稲荷」とだけ記されている。久国作の名刀は非公開だが、現存するという。08:45 六本木2丁目交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第82回 】はここで終わり。乃木公園 → 六本木2丁目交差点 : 4.2 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 308.1 km )

2025.06.07

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1