2009年04月の記事

全46件 (46件中 1-46件目)

1

-

養蜂 ダニ対策

蜜蜂の巣の中のダニ発生を抑制、駆除するために,オンラインショッピングでジャスミンの花の乾燥したものを購入しました。蜜蜂用に作られた製品ではなくハーブティ、ジャスミンティーの製品なのです。養蜂師匠の相模庵さん、から紹介して頂きました。このジャスミンの花をダニ駆除剤としてミツバチの巣箱内に収容することにより、ミツバチに寄生するダニを駆除するのです。ジャスミンの花から出る揮発性成分が効果があるようです。プロの養蜂家はミツバチを巣箱内において多数飼育しています。多量の蜂蜜を採取する上で、ミツバチの衛生管理は重要であり、種々のミツバチ特有の病気からミツバチを守るために、従来から種々の対策が講じられているようです。ミツバチ特有の病気の一つに、ミツバチに寄生するダニによって引き起こされるバロア病(ミツバチへギイタダニ感染症)と言うのがあるようです。このダニの成虫はミツバチの体表に付着、し吸血する他、このダニの繁殖はミツバチの巣箱内で行なわれ、母ダニが産卵し、孵化した子ダニがミツバチの蛹の体液を吸って成長し、親ダニとなって新たな巣箱に移ってまた繁殖を繰り返す、という被害の蔓延をもたらすのだそうです。体液を吸われたミツバチは成長不全になり、小型化したり、正常な活動ができなくなり、甚だしい場合は巣箱内のミツバチが全滅する結果をもたらすこともある と本に書いてありました。オオスズメバチによる全滅は聞いていましたが、ダニによっても全滅することがあるとは少しショックですね。早速、このジャスミン花を手の上に乗るぐらいの量を小分けし、家にあった網袋に入れて養蜂場に向かいました。ニンジンのようなものが袋に入れたジャスミン花です。大きさに大小がありますが、全く気にしていないB型人間の仕業です。これをそれぞれの巣箱を開け巣枠の上に置き、その上を麻布で再び覆い完了しました。昔はミツバチのダニ駆除剤として、化学合成品が使われていたようですが、蜂蜜への影響が心配され、天然素材であるジャスミンの花をダニの駆除剤として使用するこの方法が開発されたとのことです。この袋の中身の取替えを2~3ヶ月毎に行うことにより年間を通して使用でき、特に蜂蜜を採集する期間でも使用できるので高い効果が期待できるとのこと。また、ジャスミンは天然物であるので、ダニの耐性も生じないようです。とりあえず、家にあった網袋を利用しましたが、やや編み目が粗いため、ジャスミン花の細かい粉が抜けてしまいます。もっと目の細かい不織布の様なものの方が良さそうです。後で近くの百均に行って探してみたいと思います。いろいろと養蜂については、毎日が勉強と対策の日々です。そしてそれが面白いのです。ちょっと買いすぎましたので、ジャスミン茶を飲んでから百均へ。今や蜜蜂と運命共同体を少なからず感じている『アラカンおじさん』です。

2009.04.30

コメント(14)

-

ストロベリー尽くし

我が家の近くの農園で栽培されているクリムソンクローバーが赤い絨毯を敷きつめたようになってきました。この花はイチゴの実に似ていることからストロベリートーチ、ストロベリーキャンドル、ストロベリークローバーとも呼ばれているのですこの1週間で垂直方向に一気に大きくなって次々に花を咲かせています。そして我が家のストロベリー(いちご。イチゴ。苺。)も赤い実を増やしてきました。昨日、未だ小粒ですが赤く実ったものを10個程初収穫しました。イチゴは毎年苗を作り、植え替えをしないと、大きな果実がとれません。これはイチゴが多年草であるためで、定植2年目になると花数が多くなりすぎるため果実が小さくなってしまうのです。また植付け時期が早過ぎたり、大苗を植えたりしても小さな花が多くなってしまうという、けっこう微妙なのです。そして本当のイチゴの実は、表面に着いているツブツブの種の様なものなのです。私たちが食べている果肉の部分は、「果たく」と呼ばれるもが太ったもので、分かりやすく言うとトウモロコシの芯みたいなものです。芯の周りにトウモロコシの実が着いているみたいに、「果たく」の周りに実(種)が着いているのです。しかし、なぜイチゴがこのような形になったのかの知識は私にはありません。ここまで読んで頂いた方には、申し訳ないの一語に尽きます。お詫びの意味でもうひとつ。実はイチゴは果物ではなく野菜なのです。野菜と果物の分類は大まかに言うと、草本性のものが『野菜』、木本性(木に実る)果実が『果物』とされますので。更に我慢いただき、ここまで読んで頂いた方との『一期一会』に感謝。『いちご』に何故かこだわっている『アラカンおじさん』です。最後にダメ押しでもうひとつ。こんな事が書いてあるHPに遭遇。『一期一会と似た言葉に、「市毛良枝(いちげよしえ」があるが、市毛良枝は四字熟語ではなく、四十過熟女である。正しくは1950年9月6日生まれなのです』と。私と同じ年齢。なぜかこの書き込み、気に入ってしまいました。ところでタイトルの『ストロベリー』とは何語でしょうか。もちろん『苺』そして私の大好きな焼酎でイチゴ味のものがあります。『イイチコ』昨日は、今年はじめて収穫したイチゴの『一号』を味わったのでした。昨日の収穫数は10個足らずでしたが、今日は『15』個程度でしょうか。お粗末様でした。でもしつこいよ!!!!!!!!!!!!!!!!!!。これ以上続けると、本性が抑えきれなくなりますので・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

2009.04.30

コメント(3)

-

内検用具の試運転と新女王蜂の誕生

オンラインショッピングで購入した回転台が昨日到着。段ボールを開けてみると40.5cmのプラスチック製丸型台。回転させてみるとやや音が高い。早速、中央のネジを外して2分割。すると中にはベアリングがたくさん入っている。機械油を物置から取り出し給油してみた。大部スムーズに回転するようになった。荷重は70KGまでOKとのこと。残念ながら私は乗れない。いや乗れるようにしなければならないのと感じているのですが・・・・・。行動が伴わないのです。アルコールのコールが頻繁にアルものですから。早速、この回転台を持って養蜂場へむかいました。今日は共同養蜂者のEさんは大切な家族サービスのため蜜蜂嬢サービスはお休み。よって一人での内検作業。この回転台を隣の巣箱の上に載せ、その上に内検用具を載せ準備完了。分蜂され残された、そして先週は無王のFAMILYの蜂箱を内検しました。巣脾枠を両手で箱の外へ引き上げ、この内検用具に載せました。そして片面を検査。そして指先で底板を押し回転 させ裏側を検査。非常にやり易くなったと自画自賛。この用具のお陰で何と新女王蜂が誕生しているのを確認できたのです。王台の下側の蓋は既に開放され、ここから新女王が出てきたのです。もう一つの王台も蓋は既に開放されていましたので、どちらか一匹の女王は殺されてしまったのでしょう。女王蜂はまだやや小振りの体ですが、元気に動き回っていました。これから数日で交尾の日を迎えるのでしょうか。頑張って欲しいものです。雄蜂もその時のために、蜜を一杯吸い体力アップを図っているようで、メタボな雄蜂が確認できました。左向きに水平に歩いているのが女王蜂です。まだ頭の近くの毛が白いのが解ります。そしてその上下で言い寄っている?雄蜂達がいるのが確認できます。これで3群とも正常な蜜蜂群に復活しました。これからも王台の有無と女王蜂の確認が必須であることは勿論です。-------------------------------------------------------------------------師匠の話:女王蜂が誕生後、1週間程度で交尾、そしてその後1週間程度で産卵。 交尾するまでは小柄、大柄では空中で交尾できない。と言うことは連休中に交尾に飛び立つことになる。これを目撃できれば最高だが。

2009.04.29

コメント(2)

-

ブラジル ビザ

6月5日から10日間の予定で、南米ペルー、ブラジルに旅行に行きます。毎年会社の先輩との弥次喜多道中です。一昨年は中国九寨溝、昨年はスペインに3人で行ってきました。そして今年は、マチュピチュ、クスコ、ナスカ、イグアスです。イグアスの滝はブラジルとアルゼンチンの国境にあり、ブラジルとアルゼンチンに入国するのですが、ブラジルはビザが必要とのことで昨日その取得のために、出社をフレックスにして、ブラジル領事館に出向いたのです。旅行会社に頼んでも良いのですが、頼むと8900円、自分で行くと3000円と言うことで、呑み台を浮かすために行ってきました。場所は会社の隣の駅、五反田の駅前にありました。洋服の青山のビルの2階。入り口で整理券を取る、銀行の窓口と同じシステム。待っている間は、ブラジルのサッカー放映を見物。LIVE or VIDEO?ロナウドがやけに太っていましたが。9時からの受付でしたが、既に人で一杯。ブラジル人と日本人が半分ずつ。10分程で私の整理番号706番の呼び出し。事前に準備しておいた書類を窓口に提出。係りの女性は日系3~4世?日本語が通じて一安心。受付は簡単。隣の窓口で3000円の支払い後、再びその領収書をもって窓口へ。ビザは5月13日受け取りとのこと。宅急便での配達を申請。料金は着払いで700円。この間パスポートはブラジル領事館に預けることになる。よってこの間海外脱走は不可。申請すれば可能であろうがその予定はなし。3人とも終了後、喫茶店で30分ほど雑談後会社へ出勤。これで、ビザのコピーを旅行会社に送れば準備完了。豚インフルエンザが大いに気になるのですが、メキシコ止まりで南下しないことを我が儘にも願っている『アラカンおじさん』3人組です。もう一つの願いは旅行を御一緒する先輩の奥様は我がブログの愛読者。しかしながら未だ書き込みいただけません。奥様が行きたい世界遺産に、私がご主人を、先に旅行に連れていってしまうのでご機嫌斜め???お許し下さい。そしてブログをご笑覧いただき、愚痴、抗議でもOKですので是非連休中に書き込みデビューをお願いいたします。楽しみにしておりますので。すると、例のチューリップ開花間違いナシです。

2009.04.29

コメント(3)

-

島らっきょう

いよいよゴールデンウィークのスタートです。ところで先日の日曜日に養蜂の師匠の相模庵さんから、畑で栽培されている『島らっきょう』を頂きました。(実はスナップエンドウとのバーター取引)。相模庵さんによると、沖縄で栽培されているラッキョウのことを『島らっきょう』と呼ぶとのこと。沖縄の野菜の代表。ヘルシーで人気の高いラッキョウのようです。さっそくシンプルに塩漬けにしました。『シャキシャキ!パリッ!』とした食感で、『ピリッ』とした辛味がビールにぴったりです。沖縄野菜ですので泡盛にも合うのでしょうね。天ぷらや醤油炒めも美味いとの師匠の話ですので次回は挑戦したいと思います。非常に美味かったので我が農園でも栽培したいと思いましたが、全部食べちゃいましたので・・・・・・・・・・・・。 スナップエンドウも収穫の真っ盛りを迎えました。昨朝も朝から収穫。収穫物は毎年待っている同僚へのプレゼント用でした。よろこんでいただきました。サヤエンドウも同様に収穫できました。こちらは我が家の朝の味噌汁の具になりました。我が農園も春野菜が各種収穫できるようになり、採れたてが朝食のテーブルに並ぶのです。朝から自分が育てた野菜を食べ、夜にはビールのつまみにと、最高の贅沢を楽しんでいる『アラカンおじさん』なのです。

2009.04.29

コメント(0)

-

定額給付金

私の住むF市から封書が届いていた。中身は、定額給付金の申請書類であった。中には『定額給付金申請書(請求書)』、『定額給付金の申請について(お知らせ)』及び『F市からのお知らせ』の3種類の案内が同封されていた。お知らせには世帯の3名の続柄、生年月日、給付額がかかれている。我が家は全員12,000円である。一人暮らしをしている息子の名はない。もちろん世帯が違うからだ。申請方法は自治体によって異なると思われるが、我がF市では以下の通りである。・原則、口座振込みとする(口座のない人は窓口で現金給付)。・受付期間は2009年4月24日から10月26日までの6ヶ月間。・所得制限は設けない。申請書類としては1. 定額給付金申請書に氏名、住所を記入、押印し、受取口座を記入 (受取要否チェック欄もある。世帯内の各人ごとに決定可能)順次、申請書の内容を確認の上、給付が決定した方には指定口座に振り込むとのことだが、具体的な振り込み開始日時等は記載されていない。我が家は給付を返上する余裕はないので、全員がありがたく給付を受け取ることとし申し込むことにした。特に難しい指示もなく、説明書をちらっと眺めるだけで申請書を書くことができたのだ。昨年の後半の大きな政治課題の一つだった定額給付金の是非。当時の予想を上回る消費の低迷が更に鮮明になってきている中、これが国民の消費の押し上げに、どの様な効果を現すことになるのか非常に気になるのだ。本政策を『いかに選挙目当てのばらまき政策であったかがうかがい知れる』と論じた新聞もあった。閣僚間での意見の不一致を【麻生の迷走】と呼び、閣内からこれほどバラバラの意見、考えが出るのは前代未聞 と分析していた。『景気の麻生』と自負するならば、まずは選挙をすることが景気回復の最高の特効薬ではないかと感じている『アラカンおじさん』がここにいる。

2009.04.28

コメント(2)

-

祝 新記録

待ちに待った新記録を昨日達成した。もちろん太陽光発電の一日総発電量である。昨年5月末から発電を開始し、11ヶ月を経ようとしているが、今までの記録は4回にわたる34KWH/日であった。昨日は朝から快晴、日の出4:56から20分足らずのAM5:14から既に我が太陽光発電は仕事を始めたのであった。昨日は前日の大雨で大気中のチリが洗い落とされ、かつ昨日の強風で残っているチリも上空から飛ばされ好成績に繋がったようだ。そして時間ごとの発電量を纏めてみると次のようなグラフとなった。我が家の太陽光発電は5.76kw、方向は南東向き、角度25°である。よって南に対して東に約45度の向きのため午前中が勝負なのである。朝から12時までの発電量が22KWH、全発電量の63%が午前中の発電量である。これからしばらくはこの比率が続くのである。そして発電を終了した17時には35kwhの新記録を達成したのです。そして併せて売電量も以前の28.6kwhを超え、29.2kwhの新記録であった。売電比率は83%と素晴らしい結果である。今月の総発電量は、昨日までで既に626kwhである。日平均は24.1kwh/日と好成績である。昨年7月の717kwhには及ばないが、今週の天気予報からすると、20kwh×4日=80kwhとなり旨く行けば2度目の700kwh到達も夢ではなさそうである。通算発電量も既に6000KWHを超えたのである。今後の更なる活躍を大いに期待したい。

2009.04.27

コメント(4)

-

養蜂 一日講師

昨日の雨の中での蜜蜂内検用に雨よけとして養蜂場所のネットの上に掛けておいた、ブルーシートが夜の風で外れ一部は下に落ちていた。今朝は早速これを片付け、昨日購入した分蜂群の巣箱の下にゴザとブロックを敷き、その上に巣箱を載せ、ビニールトタンを上に掛け、その上に重しの石板を載せて、雨と風邪の対策を行った。これで同じ住居環境が整った。これでめでたく3群の住み家がきれい並んだことになる。分蜂群の巣箱は未だネットの外であるが、この連休中に支柱を立て、ネットを追加できればと思っている。ややネットの外で寂しそうであるが、待っていて欲しい。蜂友も頑張ると言ってくれているので・・・・・・・。前にも書いたが、こんなに早く3群の養蜂を行うなど全くの想定外だったが、これも突然の分峰が不幸中の幸いであったと今は感じている。師匠の相模庵さんが行きつけの食堂兼飲み屋で、地元の某大学の女学生がアルバイトをされています。相模庵さんが養蜂の話をしたところ非常に興味があり一度見学したいとのことで、この話を相模庵さんから連絡頂き 『大歓迎』 と。最初は土曜日の予定であったが、大雨のため今日日曜日に延期したのであった。女学生が男性の友人を4名連れて、今朝9時からの内検に参加されたのでした。内検の作業をしながら、蜜蜂の構成、蜜蜂の巣、蜂児の育ち方、蜜蜂群の消長、分蜂や蜜蜂の習性について説明を行った。皆さん聞くことが始めての内容ばかりであるようで感心することしきり。交代で面布を被り巣箱に接近し、内検で私が取り出した巣脾枠を持ち確認して頂き、女王蜂や王台を見つける事を手伝って頂いた。中には師匠の相模庵さんや私の説明を熱心にメモを取る学生もいた。約1時間の作業と説明であったが、皆さん熱心に作業を手伝ってくれ、いろいろと質問も頂きました。さすがに大学の専攻が農学や資源、環境等に関わる事もあり、非常に熱心な学生達であった。私もいわゆる一日講師の気分で、未だ養蜂を始めて1.5ヶ月の素人である事を忘れて、知っていること全て?を夢中で語ってしまったのであった。女学生は、見学したい友人がまだ他にもいるので、またこの養蜂場に彼らを連れて来たいとのこと。もちろん大歓迎である。講義終了に当たって宿題を出してしまった。『私のブログにアクセス頂き、笑覧の上、今日の感想や、ブログの感想を来週中までに書き込んで欲しい』と。皆さん笑顔で了解頂いたと勝手に思っているが、学生さん達にとっては極めて迷惑な話であろう? しかしながら書き込みいただくのを楽しみにし、一日講師の今日に大いに満足し、若い学生さん達に出会い、大いに語り合った事に充実感を感じている『アラカンおじさん』がここにいるのです。---------------------------------------------------------------------------今日は都合により参加できなかった共同養蜂者のEさんから、このブログに対するコメントがメールで届きましたので紹介します。『趣味を通じて、学生さん達との交流がもてると言うのは非常に素晴らしいことだと思います。学生さん達も、実地教育のサイトが身近にあり、とても喜んでおられたのではないでしょうか?今回の養蜂・太陽光を通じた貴エリアの交流は素晴らしいですね。さて、今日は、ミツバチ関係の本を読んでいたのですが、巣蜜と言うものがあることを知りました。これは10cm平方の枠の中に巣を作らせて貯蜜し、蓋がされたハニカムごと蜂蜜を回収するものです。ようは枠の中に無駄巣を作らせるようなものではないでしょうか。蜂蜜を絞ると言う工程が省略できるのと、ハニカムごと蜂蜜を楽しむ愛好家には好まれるようです。今度、10cm平方の格子を作って、チャレンジしてみようかと思いました。』

2009.04.26

コメント(2)

-

水滴を求めて

昨日は低気圧が発達して本州南岸沿いを東進した為、久しぶりに激しい雨。自宅の庭を歩いていると、先日プランターに植え付けたルピナスの葉に見事な水滴が。おもわずデジカメで撮影。キラキラと輝いて、まるで宝石のように見える水玉。こんな時に太陽が顔を出していれば、水玉はレンズ効果で更に輝きを増し、チョー美しいに違いないが・・。接写するとまさにダイヤモンドの如きである。水滴を求めて、雨の降る中、いろいろな木々の葉っぱを覗いてみたが、多くの葉っぱに降り注ぐ雨は水玉にならずにと葉っぱを潤すだけ。葉の表面は植物によって微妙に異なる事を実感。続いて咲き終わった水仙の葉が雨に倒れ、その葉の上に行儀良く並んだ水滴。梅雨には未だ早いがその準備が着々と進めている紫陽花(アジサイ)の葉から今にも離れようとしている水滴。光を求めてフラッシュ撮影してみました。そして紫の花を咲かせているオダマキの葉の上で戯れる水玉の家族か?ピンクのツツジの花には、雨に濡れて花びらの涙のような水滴が。そして我が農作業車、そして通勤車両である自転車のブレーキハンドルに付いた水滴。このハンドルも毎朝そして土日に私のために玉のような汗をかいてくれているのだ。青い水玉模様のハンガーに存在感を強烈に示し、三日月型に光っている水滴。そして純白の鈴の如き花、そして水滴の如き君影草(スズラン)。雨の中で美しく咲いていた。そして最後に私が何にもまして美しいと感じている水滴がこれである。この水滴はこの液体の特有の芳醇な香りが空気中に逃げてしまわないようにする役割。この液体を空気に触れないようにすることで「酸化」を防ぐことにもつながっているのだ。この水滴は見て美しく、そして更に味が加わり『美味い酔滴』なのである。微妙なバランスで残っている水滴、そしてつかの間に消え去ってゆく水滴、その緊張感と美しさがなんともいえないと感じる歳になった『アラカンおじさん』です。

2009.04.26

コメント(5)

-

雨の中の簡易内検

今日は朝から大雨のはずが朝起きてみると未だ降っていない模様。急遽支度をして養蜂場所へ。今週初めの蜜蜂嬢の分峰の事もあり、そして残しておいた王台も気になり、簡単にでも実施したいので、雨対策のため急遽ブルーシートを掛けた。これで蜂箱を開けても直接雨が当たらないようになりそうだ。風も吹くとの天気予報であったので、ブルーシートの裾を紐で縛り飛ばされないようにした。9時過ぎに蜂友もカッパを準備して到着。まずは今週増えたNEW FAMILYの内検。蜜蜂嬢も巣脾枠に群がり活動中。そして2枚入れた巣礎枠も、3日足らずであるがすでに巣を盛り上げ始めていた。下の写真は左上に白い巣を一生懸命立ち上げている蜜蜂嬢達の姿なのです。この写真から一気に巣を立ち上げるのではなくある高さになるまで巣全体を立ち上げ、再びこれを繰り返すことにより巣の高さを築いていくことが解ったのでした。そして女王蜂も新居を歩き回っていたので一安心である。そして次は問題の、残されたOLD FAMILYの内検。残しておいた王台は2個とも未だ蓋付きであった。未だ新女王は誕生していない様子。小さな王台を複数個作っていたがこれは除去した。前回本命と思っていた王台よりもバックアップと考えていた王台の方が白くそして大きくなっていた。女王蜂の蛹(サナギ)期は7日前後であるとの師匠からの情報からするとこの2~3日が誕生の山場である。明日も内検が必須であろう。そして2階建て住居に住まうBIG FAMILY。群勢を更に増し活発に活動中。王台も余り作っていない。今回も女王蜂は見つける事ができませんでした・・・・。無駄巣と邪魔な雄巣を除去、そして巣脾枠を1枚追加して内検終了した。 そして昨日(4月24日)の朝日新聞夕刊に以下の記事あり。http://www.asahi.com/national/update/0424/TKY200904240301.htmlミツバチ不足、授粉進まず悲鳴 山形のサクランボ農家2009年4月25日3時1分サクランボ園で授粉作業を急ぐ女性=24日、山形県寒河江市高松、戸村登撮影サクランボ生産量日本一を誇る山形県の農家が、授粉に使うミツバチ不足のあおりを受けて悲鳴を上げている。寒河江市高松地区では24日、農家約30人が集まり、県の職員から手作業による授粉の方法を確認した。 ミツバチの活動が活発になる気温20度に届かない日が続く。2.5ヘクタール約1千本の広大な畑を持つ佐藤耕治さん(52)は、ミツバチを追加で注文したいと思うが、全体量が不足していてかなわない。「ミツバチの力は大きい。手作業の授粉は大変だが、サクランボを楽しみにしている人たちのために頑張りたい」 我が蜜蜂嬢をこのサクランボ農家に出稼ぎに行かせたい心境です。

2009.04.25

コメント(0)

-

ミツバチの内検用具

蜜蜂巣箱の内検が一人でもやり易いように、内検道具を自作しました。 一人ですと、巣枠を両手で持ち上げますので両手が塞がってしまい、王台や無駄巣の取り除きが、不慣れな一年生の我々には実質一人では不可能なのです。そこで今日は雨のため、簡単な内検を実施後、二人でホームセンターへ。私が前もって空巣脾の寸法を測ってメモしておきました。車の中で二人で完成品のイメージを相談しながら車で向かったのでした。イメージのみですので、ホームセンターについても目的地が決まっていません。なにかないかとキョロキョロと探していたところ、何に使うかは良く解りませんが、高さを調整できる格安な亜鉛メッキの支柱を発見。コレだとピンと来たのです。後はベ-スとなる底板を探しに木材売り場へ。目指すところは端材置き場。板厚15mm×幅45cm×130cm程度の端材を端材カゴの中から発見。これを50円で購入。70cm長さに切断を依頼。これが何と無料で切断してくれるのでした。後はベ-スに止める木ねじを購入し、帰宅しました。早速組み立て工事を着工。板の芯出しを行い購入した支柱を木ねじで取り付け。そしてもう1本の位置を決めるため家に保管してある巣礎枠を自宅倉庫から取り出し、現物合わせにて取り付けを完了したのでした。蜂友がこの『内検用具』を載せる為のテ-ブルを養蜂場に持ってきてくれることになりました。併せてテレビ回転台の安価なものをオンラインで購入しました。これで二人とも両手が空き、また指一本で回転することもでき、お互いが片面ずつの相互2重確認が可能になったのです。来週からは、内検時はお互いに腰を下ろし、向かい合って蜜蜂嬢達とご対面。そして回転して裏面の蜜蜂嬢とのご対面と女王蜂確認のダブルチェックが出来そうです。もちろん一人でも、指1本で回転させ簡単に両面の内検が出来るのです。趣味で養蜂をやられているベテラン養蜂家の方には、この様な『内検用具』は必要ないのでしょうが、ピカピカの一年生にとっては、このような『内検用具』がなくては、王台や無駄巣の発見、除去そして産卵状況や貯蜜と確認が緻密に出来ないと判断し自家製作を決めたのでした。

2009.04.25

コメント(5)

-

ソラマメとイチゴ

我が農園のソラマメにも花が一杯ついています。今年は、アブラムシの発生も少なく、頻繁に消毒することもなく順調に成長しています。近くで蜜蜂たちが働いていますので消毒の影響を心配していましたが、これも何とかクリアー出来そうです。また、先日は風による枝の倒れによる被害を防止するために麻の細いロープを渡しましたが、その効果も出てきています。下の方の花は黒変し、既に小さなソラマメが出来ているのです。現在は上を向いてすっきり立っていますが、これが大きくなり下を向き出したら収穫が始められるのです。よって『天を向いている』⇒『空豆』なのです。 イチゴも花を多く付け、蜜蜂のお陰か実も確実に膨らんできています。すでに赤くなり始めている実も確認できます。秋に施肥した米糠も効いているようです。この時期に、赤い実を狙って野鳥が来て突く可能性がありますので防鳥ネットをかけました。これで鳥の被害は一安心。蜜蜂たちには何の障害にもならない網の大きさですのでどうぞ花に遊びに来てください。スイカなどは花の数が少ないため、一つひとつ手でどうにか受粉できるますが、イチゴなど何千何万とある花の受粉をいちいち手でするのは、まず不可能。イチゴ生産農家を訪ねるとわかりますが、ハウスのそばにミツバチの巣箱が置いてあり、働きバチがひっきりなしに出入りして、ハウス内を飛び回っているのです。そして蜜を集めながら、同時に受粉してくれているわけです。 世間では蜜蜂不足でイチゴの受粉が出来ずに困っているようですので、イチゴ生産農家はお手上げ状態とニュースは伝えています。「たかがミツバチ」ではないのです。我が農園では幸い無縁の状態です。イチゴ畑の目の前に蜜蜂の住み家があり、蜜蜂達が頻繁にイチゴの白い花と戯れているのです。気のせいか今年はいつもの年に較べて実の付き方が多いと感じています。やはり野菜や果物は露地物で、そして蜜蜂が活躍した成果品が最高の味であると信じている『アラカン農夫』なのです。

2009.04.25

コメント(7)

-

菜の花 その後

養蜂場の菜の花も、ミツバチ嬢達にたくさんの蜜と花粉を与え、花も終わろうとしています。ミツバチ嬢が我が農園に来た3月8日には既に開花を始め、ミツバチ嬢を大歓迎しました。ミツバチ嬢達は慣れない我が養蜂場での採密のスタートはこの菜の花だったのです。黄色の花には、『ブーンブーン』と方々から羽音が聞こえてきました。そして桜も終わった後も、ミツバチ嬢達は忙しそうに寸暇を惜しんで飛び出していきます。仲間も我が養蜂場生まれが殆どになっているはずです。そして2倍以上に友を増やしているのです。今はどこまで蜜と花粉を求めて飛んで行っているのでしょうか。巣箱のそばで観察していると四方に飛び出し、四方から帰ってきていることが解ります。友蜂の情報に基づき行動していることは間違い有りませんが、何処まで行っているのか知りたいものです。我が家の横の畑にも蜜蜂が数多く飛んできていますが、我が娘達なのか興味津々です。我が師匠達が養蜂場所の引っ越しをされましたので、我が家の近くには養蜂園は無いと思っています。そして我が家の横の畑に飛んできている娘達は全て我が娘と勝手に考えているのです。

2009.04.24

コメント(2)

-

【個人情報】娘達のその後

分蜂した蜜蜂を回収した箱を我が養蜂場所の横に移動しました。こんなに早く3群にすることは想定外でしたので、養蜂場所に並べるには狭すぎるためです。並ばないことはないのですが、内検の時、巣箱の横に立って作業するのが困難と考えたからです。昨日の朝、巣箱を移動してから、蓋を開けてみると既に蓋の裏に見事な白色のハニカム構造の無駄巣を作っていました。約10cmの大きさになっているのでした。そしてすでに中には蜜を貯めていました。家出娘達は既に新しい新居で懸命に仕事を始めているのでした。巣箱には空巣脾枠3枚と2枚の巣礎枠及び給餌器に砂糖水を入れておきましたが、砂糖水はかなりの量が減っており一生懸命吸って、分蜂の疲れを取っているようです。分蜂した蜜蜂嬢の回収は全てが旨く行きましたが、ただ一つ失敗はありました。それは養蜂を始めて初めて蜜蜂に刺されたのです。蜂球の中に手を突っ込み蜜蜂嬢達を引っ掻き出した瞬間でした。勿論ゴム手袋をしての作業でしたがこのゴム手袋の上から薬指のつけ根を刺されのです。痛いと感じたときは既に遅しです。直ぐに手袋をづらしたため、針は抜けたようですが一端避難。手袋の針を抜きましたが、キチンと毒袋がゴム手袋の上に残っていました。直ぐに手を水で洗い、妻が準備してくれた薬(養蜂場所に置いてあります)を塗り、又刺されてなるものかと、薄手のビニール手袋とゴム手袋の2重にして再度回収作業を行ったのでした。多少腫れましたが、直ぐに針を抜いた(針が抜けた?)お陰で大きな腫れにはなりませんでした。これで、師匠の言う『一度早い内に刺された方が良い』の指導を実践できたのです。今は赤みも薄くなり腫れもなくなりましたが痒いのです。いずれにせよ、今回は一生で初めての、そして最後であって欲しい、いやこれからも養蜂を続ける限り何回かあるであろう貴重な経験をしたのでした。

2009.04.23

コメント(1)

-

クリムソンクローバー

以前にも書き込みましたが、家の近くの農家の方の大規模農園の緑肥用の『クリムソンクローバー』が赤い花をつけだしました。待ちに待った??時の到来です。花がイチゴの実に似ていることからストロベリートーチとも呼ばれることがあります。この花は実用的な植物です。花はサラダ、お茶にでき、葉っぱはよく茹でれば栄養価の高い野菜として食用にできるのです。そして何よりも上質の蜜を豊富に出すのです。そしてクローバーの蜂蜜は世界で最も生産量が多いのです。これが待ちに待った勝手な理由なのです。我が賢いミツバチ嬢達は既にこの花の開花を確認し、情報の共有化が出来ていると信じています。そして既に多くの我がミツバチ嬢達が、この花の蜜を持ち帰ってくれていると信じて疑わない『アラカンのピカピカノ一年生の養蜂人』なのです。そしてもう一つの願いは、この花を緑肥として農地へ鋤込むのをしばらく待って欲しいと勝手に・・・・・。農家のAさん、Σ(よろしく)!!!!!。でも頼めませんよね。向こうは本業なのですから。

2009.04.23

コメント(2)

-

【個人情報】家出娘たちを呼び戻しました。

朝6時前に養蜂場所に到着。既に第一発見者の義兄が出動してくれていました。 義兄に蜜蜂嬢の巣玉の場所を教えてもらいました。畑の境界に一列に植えてある柘植の木の中間の3本の幹の真ん中にバレーボール程度(約φ25cm)の大きさで楕円形の形でいるではありませんか。この場所は柘植の枯れ葉もあり、蜜蜂嬢たちの大きさが丁度、柘植の枯れ葉と同じくらいの大きさですので見つけられなかったのでした。ただ先ずは地面から手の届く位置での蜂球形成で一安心しました。昨晩の雨と寒さに耐え、女王蜂を守るために一塊になり温度をキープしているのです。身支度をしている間に、2名の師匠も駆けつけてくれました。O師匠がご自分の空いている巣箱を持参してくれました。初めに周囲の小枝をのこぎりで切断除去。私が空き箱を持ち、O師匠が狭い幹の隙間から手を巣球の中に入れ、手前に掻き落としました。『バラバラ』の後『ブーンブーン』の大合唱が私の顔の周りで。こんな凄まじい羽音は初体験であり、緊張感が一気に深まったのは言うまでもありませんでした。そのうち私も箱の隅を幹にあずけ、右手で懸命に掻き落としを応援。ところが当然のことに蜜蜂嬢たちは私の廻りを乱舞し、そのうち再び幹の裏側に留まるのでした。しばらく一休み。蜜蜂嬢の落ち着き、箱に入る様な動きをすれば、女王蜂が既に巣箱に入った事を裏付けるとのこと。しばらくするとまた幹に蜂球を作り始めました。やはり未だ女王蜂は木の幹に残っているようでした。これで埒が開かないため、幹を根元から切断することを決意。幹を鋸で切断し、切り離した幹を巣箱の上で横に倒し、幹に掴まっている蜜蜂嬢を刷毛でふるい落としました。幹を3本切断し同じ操作を繰り替えして、とりあえず巣箱の蓋をしめて様子を見ること15分。すると女王蜂が箱に入ったようで、蜜蜂嬢たちが巣箱に集まり、入り口から箱の中に入り出したのでした。O社長も成功を確信されたようでタバコを一服。そのうち周囲を飛び回っていた蜜蜂嬢たちもほとんどいなくなり皆巣箱に入った模様。入り口で待機する?蜜蜂嬢だけとなったので、巣箱に給餌箱を入れ砂糖水を充填し蓋をし今朝の作業は終了としました。かれこれ1時間の悪戦苦闘、でも面白い充実した時間でした。先ほど帰宅し、養蜂場所まで自転車で行き、この巣箱を今までの養蜂場所の隣に移動して来ました。明朝には巣礎枠を何枚か巣箱に入れてやりたいと思っています。今回は貴重な体験をしました。こんなに早く分蜂と分蜂群の収容を体験するとは全くの想定外でしたが、義兄からの早期の分蜂情報の提供と二人の師匠の豊富な経験からの適切なアドバイスと、通勤前の早朝からの収容作業協力にて、なんとか家出娘たちを収容し、おまけに2群から3群の養蜂家に成長できそうなのです。ただただ感謝です。

2009.04.22

コメント(4)

-

【個人情報】 娘達が家出しました!!!

昨日、我がかわいい娘達が家出しました。娘達とは蜜蜂嬢達です。昨日の午後、妻からのメールで、蜜蜂が分封(巣別れ、女王蜂が働き蜂をつれて巣から出ていく事)し、畑の柘植の木で塊となっていると義兄からの連絡ありと。早速師匠の相模庵さんにメール転送。相模庵さんが仕事の帰りに我が農園に急行。我が娘達の塊を探してくれましたが発見できず。再度、今朝6時から師匠の相模庵さんと共に養蜂場へ。やはり娘達を発見できず。何処かに飛び立ってしまったと結論。相模庵さんにご指導いただき巣箱の内検実施。やはり1F建ての群の数が半減していることが判明。そして女王蜂も確認できず。更に王台(女王蜂を育てる為の特別な巣房)発見。やはり王台の見落としで女王蜂が世代交代を察知し家出を敢行したものと諦めて今日の内検は終了しました。巣の下部に白い袋の如くぶら下がっているのが『王台』です。完全に塞がれているのでこの王台の中で女王蜂のサナギが成長しているのです。この王台を残し新女王蜂の誕生を待つこととしました。今週末当たりに誕生するのではないでしょうか。ところが今日の夜、義兄に『昨日はお騒がせしました』とTELしたところ、今日夕方も昨日と同じ所に蜜蜂嬢が未だかたまって静かに存在していると。またまた驚愕。明日も今朝に引き続き朝6時に第二次レスキュー隊を出動させることに決定しました。レスキュー隊メンバーは2名の師匠、義兄、そして私の4名。何と明日早朝6時に養蜂場に集合してくれるとのことです。感謝、感謝です。今は雨、蜜蜂嬢達は雨では活動できないため、明日まで今のところに留まっていることは確実との師匠の心強い言葉。と言うことで明日は5時に起床しレスキューに向かいますので、早く寝なくては・・・・・・・・・。さてさてこの結末は如何に??????????????????????。ピカピカの養蜂1年生の貴重な経験と試練?の時です。

2009.04.21

コメント(4)

-

雉(キジ)

我が養蜂場のある農園の友である雉のつがいを紹介します。大きさは雌雄で差があり、オスの全長70cm前後、メスは50cm前後でしょうか、体重は???。雄は翼と尾羽を除く体色が全体的に美しい薄緑色をしており、頭部の羽毛は青緑色で、目の周りに赤い肉腫があります。背に褐色の斑がある濃い茶色の部分があり、翼と尾羽は灰褐色。 雌は全体的に茶褐色の大きな斑点状で、ヤマドリの雌に似ているようですが、ヤマドリの雌より白っぽい色をしており、尾羽は比較的長いのです。仲が良く、いつもつがいで歩いていますが私が近づくとそれぞれの方向に逃げていきます。近づける距離は15m程度でしょうか。友とは言え警戒心はかなり強い野鳥なのです。雄に較べ雌は目立たないせいか余り写真で見かけませんね。残念ながら横向きの写真は撮れませんでした。逃げていく雌キジです。 最近では我が家の近くにもつがいで?遊びに来ています。養蜂場にいる雉かどうかは定かではありませんが、早朝庭に出ると、「バタバタバタ・・」という、微かな地響きのようなホロ打ちを聞くことが時々ありますが、実際に自宅の庭から姿を見る機会はなかなかありません。日本の国鳥に選定され、お札の図柄になったりもしていますが、それで特別良い扱いを受けているわけではないので、キジにとっては不満がたまっているのではないでしょうか。『たまにはこの厳しい状況を新聞『記事』⇒雉にしてよ』と????。昨年夏には雌がヒナや幼鳥を連れて移動する姿を数回目にしましたが、今年は子供達を私に紹介してくれるのでしょうか。そして雉は蜜蜂に関心があるのでしょうか?蜂箱の近くにいることは未だ見ていませんが。写真はズームで撮った写真を更に拡大し切り取っていますので、やや荒い画像になっていますが、私のデジカメではこれが限界です。

2009.04.21

コメント(7)

-

ハナミズキ

我が家の近くの国道467号線に繋がる県道403号線の街路樹のハナミズキが白いそして赤い花を付けています。桜と入れかわるように咲くハナミズキは明るく目をひく花で、最近は家庭の庭や街路樹として大変人気のある花木です。また、晩夏から初秋に色づく果実や、秋の紅葉を楽しむことができます。明治に日本がアメリカに桜を贈り、その返礼としてハナミズキは日本に来たとニュースは伝えていました。そしてアメリカでは、この木の皮の煎じ汁を犬のノミ退治に使ったことから「ドッグウッド(Dog Wood)」の名で呼ばれるとも。 どことなく白い蝶の舞う姿を思わせ、新緑と純白の花が瑞々しく爽やかな白ハナミズキ。花びらに見えるところは、葉が変化したもののようです。実はその中心部分の黄緑色の塊が本当の花とのこと。年末のクリスマスシーズンに売られているポインセチアに似ています。 桜が完全に散り、その後は、ハナミズキが控えめに、しかし気高く咲いて、観るものを慰めてくれています。ピンクの桜と同じ時期での開花では目立たないことを初めから解っているような赤ハマミズキ。このハナミズキの花言葉は『私の想いを受けてください』。一青 窈の『ハナミズキ』の歌が有名ですね。この歌はアメリカ同時多発テロ事件発生時、ニューヨークにいた彼女の友人からのメールをきっかけに一週間ほどで書いた詞であったとラジオで御本人が語っていたのを思い出しました。(これも農園作業時の携帯ラジオからの貴重な?情報ですが) 空を押し上げて 手を伸ばす君 五月のこと どうか来てほしい 水際まで来てほしい つぼみをあげよう 庭のハナミズキ 薄紅色の可愛い君のね 果てない夢がちゃんと 終わりますように 君と好きな人が 百年続きますように 夏は暑過ぎて 僕から気持ちは重すぎて 一緒にわたるには きっと船が沈んじゃう どうぞゆきなさい お先にゆきなさい 僕の我慢がいつか実を結び 果てない波がちゃんと 止まりますように 君とすきな人が 百年続きますように 『http://www.utamap.com/showtop.php?surl=B05861より私には難しい歌詞ですが、9.11がこの歌詞の題材と聞いてからは、「きっと船が沈んじゃう」「どうぞゆきなさい お先にゆきなさい」の言葉は、あのビルが崩壊する直前に、逃げ惑う人が押し寄せる階段を、女性や年配の人に先を譲っている男の姿を思い、そして戦争やテロがこの地上から消えて自分やその隣の大切な人ひとりひとりの100年続く幸せと世界平和への願いをこめて、この歌詞が創られているのではないかと感じているのですが考えすぎでしょうか。しかし春の5月のハナミズキと9.11の9月の関係は私には解りません。このハナミズキの別の花言葉の一つに「公平にする」「返礼」がありますが、その後の米国の価値観から?の『イラク戦争』をまで「ironic」に考えるのは、考えすぎでしょうか。

2009.04.20

コメント(8)

-

アマドコロ

我が家の裏庭にアマドコロが可憐な白い花をつけました。和名の「アマドコロ」は、根茎がヤマノイモ科のトコロ(オニドコロ)に似て、甘味があるということから付いたもののようです。このアマドコロはナルコユリに良く似ています。 アマドコロの場合は、花は一つの花柄から1~2個ずつぶら下がっていますがナルコユリなら三個以上ずつついているとのことです。我が家のものは、1~2個ぶら下がっていますので、間違いなく『アマドコロ』でしょう。又、ナルコユリは、花と花柄のつなぎ目が緑色の突起状になるのに対して、アマドコロは突起状にならないとのこと。花がない時は、茎を見よと。ナルコユリの茎は丸いが、アマドコロの茎には6本の稜があり触ると少し角張った感じがするようです。3月末頃に赤い突起の芽が出てきたと思っていましたが、直ぐに葉を出し始め、あっという間に花を咲かせました。その成長のすさまじさは目を見張るばかりです。そしてこのアマドコロの芽は茹でて食べられるとのことです。アマドコロというだけあって、全体的にほんのり甘い味がするとのことです。来年はTRYしてみたいものです。裏の日当たりがあまり良くない場所ですが、毎年きちんと花をつける日陰に強い植物です。緑の葉に白い斑が入っていますので正確には『斑入りアマドコロ』。いかにも和風で我が家に似合う花です。

2009.04.19

コメント(4)

-

継箱設置

今日も朝から土曜日恒例に蜜蜂の内検を行いました。片方の群は4月の気温の上昇そして、いろいろな花の開花により群勢が日に日に大きくなってきているのが内検ごとに実感できました。購入時は4枚の巣礎枠入りを購入したわけですが、その後毎週1枚ずつ巣礎枠を増やしてきました。先週で9枚のほぼ満群になりましたので、今日は前もって購入しておいた継箱と隔王板を準備し、内検に望みました。下箱には溢れるほどの働き蜂がいますのでなかなか女王蜂が見つからず苦労しました。雄蜂は私と同じくメタボですのですぐ判別できるようになりましたが、女王蜂の判別には今でも苦労しています。漸く見つけましたが、先週に比べ痩せてしまったような気がしました。チョット気になりますが・・・・・。継箱に蜜の多そうな重い巣枠を2枚と蜂児の多そうな2枠を移し、その後に、新しい巣礎枠を両側に2枚ずつ入れました。初めて蜜蜂を飼う人の最初の目標は箱を満群にし、継箱を載せることであると聞いていましたので、なんとか最初の目標は40日ほどでクリアーしたことになりました。 内検終了直後は、まだ蜜蜂嬢達が興奮しており、入り口に群がり、状況確認をしていましたが、これも15分ほどで収まり、再び採蜜活動を忙しく始めてくれました。

2009.04.18

コメント(2)

-

春の黄色づくし

我が家の横の畑のカブが黄色い花を付けていましたが、これが散り始め地面に黄色い絨毯を敷き詰めたようになっています。サクラの散った後のピンクの絨毯も風情がありますが、鮮やかな黄色も、土に帰る前の最後の輝きのように思えます。我が養蜂場へ行く途中の道沿いのお宅の玄関の横に、オウゴンマサキ(黄金柾)が黄色い葉を付けています。葉は楕円形でゆるやかなギザギザがあり、葉の表面が光り、非常にきれいです。生け垣などで斑入りのマサキは見たことがありますが、この様に全て黄金色になる種類は初めてです。といっても去年も有ったはずですので気がつかなかったのでしょうか。いや目に留まらなかったと言った方は正しいのでしょうそして畦道脇に咲く黄色いタンポポ。そして真っ白なタンポポの種、近くで見ると幾何学模様で綺麗ですね。此れから風に吹かれて何処へ飛んで行くのでしょうか。子供の頃、この種を竹とんぼの様にクルクル回し種を飛ばして遊んだ事を思い出しました。この白いそして見事な幾何学模様を見つめていると、せわしない時間の流れから開放されて花を追い、蜜蜂と共に風まかせの旅にでも出たくなりそうな気分になりました。

2009.04.18

コメント(2)

-

いちごの赤い花?

今朝、農園に出てみると大きくなったイチゴの株になんと赤い花が咲いてるのです。イチゴの花は芯が黄色、周りに白い可憐な花弁と決まっていますが、何故か真っ赤な花弁の花なのです。よよよく近づいてみると、真実が理解できました。なんと株の根元から『アネモネ』が発芽しいつのまにか真っ赤な花をつけたのでした。昨年、アネモネのプランターを整理した折に、球根が畑にこぼれ、これが花を咲かせたのに違いありません。 昨日の雨で、イチゴの株もみずみずしさを増していました。葉先に水玉をかかえ漸く顔を出した朝日に輝いていました。あと半月ほどで実も赤くなり、収穫の時を迎えます。朝、出勤前に畑に出て、赤く実ったイチゴに出会い、これを摘んで口に含み笑顔になる『アラカンおじさん』なのです。これぞ『一期一会』⇒『苺一笑』 ナーンチャッテ。失礼いたしました。

2009.04.18

コメント(5)

-

トウモロコシの植え付け

トウモロコシの植え付けを行いました。3月1日にポットに種蒔きし、ビニールトンネルで育成してきました。今年はいつもの『味来』とこれ以上に甘みがあるという『ゴールドラッシュ』の2種類の種を蒔きました。多少の発芽率の違いはありましたが8割程度が発芽し、10cm程に成長しました。自宅のビニトンの中にある苗を抜き取り、プランターに入れて養蜂場のある農園に運びました。耕しておいた畝に過リン酸石灰と化成肥料の混合肥料と、堆肥置き場に積んでおいた豚糞肥料を施肥し、カリフラワーの栽培に使用したシルバーマルチを再利用して畝に被せました。その後、穴あきビニールルトンネル用に支柱を刺しビニトンを掛け準備完了。2種類のトウモロコシの苗をそれぞれ約20本植え付けた後、水まきを実施し植え付け作業は完了しました。2ヶ月程度で雄花と雌花が別々に生まれます。雄花は茎の先端から葉より高く伸び出し、ススキの穂のような姿になるのです。そして雌花は分枝しない太い軸に一面につき、包葉に包まれて顔を出さず、長い雌蕊だけが束になって包葉の先から顔を出すのです。トウモロコシのひげはこの雌しべにあたります。花粉は風によって飛び、受粉すると雌花の付け根が膨らみここにトウモロコシが実るのです。下の写真は昨年の雄花と雌花です。先日の雨により成長が進むことを期待しています。

2009.04.18

コメント(3)

-

ユウマダラエダシャク

我が家の横の畑の境に『マサキ』が生け垣代わりに植えてありますが、この生け垣が丸坊主になりつつあります。よくよく観るとマサキの葉や細い枝に長さ2~3センチ、黒地に黄色の斑点のあるシャクトリムシが葉を食べているのです。半月ほど前に発見し、一度消毒をしたのですが、死ななかったようです。隣の畑にはタマネギやイチゴを栽培していますのであまり強力な殺虫剤は控えているので、効き目が薄かったようです。インターネットで調べてみると、このシャクトリムシの名は『ユウマダラエダシャク』とのようだ。長いそして聞き覚えのあまりない名前の毛虫である。見つけると手でつかんで捕っていたのですが、捕りきれなかったようです。この虫は成虫になると、一見モンシロチョウのような羽をもった、白地に黒と茶の入り交じった斑点のある蛾となるのです。フワフワと情けなさそうな飛翔力、短時間しか飛べず、すぐにどこかへ止まってしまう点、飛んでいるときの視覚的な印象がモンシロチョウによく似ています。よく交尾したまま2匹で葉に止まっいるので捕らえやすいのですがあまり気持ちの良いものではありません。下の写真は昨年撮った写真です。秋にもこの蛾を見かけますので年2回孵化しているのではないでしょうか。一方、バラのつぼみには『アブラムシ』がつき出しました。蕾の下の黄緑の小さな物体がアブラムシなのです。アブラムシはなんと胎生なのです。生まれたばかりの子虫1周間ほどで成虫になり、交尾もせず、子虫を産み始める。1匹が1日で10匹の子虫を産むため、一匹のアブラムシが3週間で4万匹を増えると。成虫になっても羽のないアブラムシは移動ができず、寄生された植物はあっという間に過密状態になる。過密になると植物は枯れてしまい食糧不足となり、共倒れの危機が迫ってくるとアブラムシの子虫はその姿を変えるのだそうです。密度増加によりストレスがかかり、ホルモンの分泌に影響して、羽のない親虫から羽のある子虫が産まれてくる。羽のあるアブラムシは群れから離れて飛び去っていくのだと言います。たかが『アブラムシ』されど『アブラムシ』です。自然の摂理は奥が深いのですね。毛虫にとっても待ちに待った春の到来なのです。短い命を懸命に生きていることは解っているのですが・・・・・・・・。今日アクセス頂いた方の中には、朝からあまり気持ちの良くない写真を見てしまった???ごめんなさい!!!

2009.04.17

コメント(3)

-

4月の発電実績

東京電力から4月の電気使用量のお知らせが届きました。期間は3月16日から4月15日の使用量です。総計:768kwh、昼間:32kwh朝晩:292kwh 深夜:444kwh、請求予定金額:13363円という結果になりました。相変わらず夜型生活が続く我が家であるが太陽光発電設置前の昨年度の4月分の電気代は22672円であったので約9300円の削減となっていることが解る。売電量は538kwhと言う結果です。昨年9月の600kwhにつぐ売電以来NO.2の結果となりました。予想売電金額は15591円(28.98円/kwh)です。昨年11月以来の5ヶ月ぶりの黒字です。今月4月の発電量は極めて順調です。4月15日(半月)の積算実績で409kwhと素晴らしい結果です。昨日も31KWH/日を記録。今月9回目の30kwh越です。このまま行けば前人未踏の800kwh/月も夢ではありませんがお天道様のご機嫌次第ですので運を天(お天道様)に任せるしかありません。

2009.04.16

コメント(0)

-

レンゲの花

蜜蜂用に昨秋に養蜂場所の周囲に逆コの字型にピンクのレンゲの種を蒔いておきましたがこのレンゲが今満開を迎えています。そして多くのミツバチ嬢たちが花と戯れていす。レンゲ(蓮華)は「蓮(はす)」の花に似た草、というのが名の由来らしい。別の名を『げんげ(紫雲英』ともいいます。花が一面に咲いているのを遠くから見ると、低くたなびく紫の雲のように 見えることからの名前なのです。『げんげ』は『れんげそう』のなまり音らしい。腰を下ろしてデジカメを構えていると、『ブーン』という羽音が方々から聞こえてきます。蜜蜂嬢たちもこのレンゲの蜜が大好物のようです。レンゲの蜂蜜は日本では最も一般的な蜂蜜のひとつのようです。クセがなく、ふっくらと柔らかな口当たりは、子供から老人まで非常に人気があるとのこと。香りもよく、そのままトーストやホットケーキにかけて食べるのにはもってこいの蜜なのです。残念ながら我が養蜂場のレンゲの花は僅かであり、近くにレンゲの花が咲いている水田等は見かけませんので、『レンゲの蜂蜜』は採れませんが百花蜜として美味しさを少しでもUPしてくれればと期待しています。レンゲの花に近づく蜜蜂嬢です。私が子供の頃には、田植え前の水田には、ピンクのレンゲ田が広がっていましたが 最近は何故か見かけなくなってしまいました。レンゲの根にはバクテリアが付いていて これが稲にとって良い肥料になるため、稲を植える前の水田に植えておき、 花の後で鋤き込んで、肥料にしていたのです。 子供の頃はこの中に入って寝転んで、荒らしまわって怒られたことが、記憶の片隅に。 そして姉や姉の友達が、このレンゲを茎下から抜き取り、冠とか首飾りとかを 良く作っていたことを懐かしく思い出す『アラカンおじさん』です。 『寝ころべば湿りが伝うレンゲ畑甘い蜜の香記憶ににじむ』 (http://blogs.yahoo.co.jp/hidel_cazto/13594334.html)より

2009.04.15

コメント(4)

-

自然薯植え付け

今年も自然薯の種芋を植え付けました。この自然薯(長芋)を切らずに掘るのは大変な労力が必要です。毎年同僚を誘い掘るのですが、皆、数日後には体が痛くなり悪戦苦闘する作業なのです。と言うことで、今年は『クレバーパイプ』を利用した栽培法に挑戦することとしました。クレバーパイプは前もってオンラインショッピングで購入しておきました。クレバーパイプとは塩ビ製のパイプで円周の1箇所が直線的に切断されて、かつ周囲に穴の開いたパイプなのです。長さ130cm程、直径15cmのビニールパイプ(サイズはいろいろあるようですが)を斜め15~20°の角度に土に植え込むのです。このパイプの中に用土を隙間無く充填し、これを何本も横にずらしながら重ねることにより植え付けの準備は完了です。そしてこのクレバーパイプの先端にある受け皿の中心部上部に種芋の芽が出えるように植え付けるのです。芋が成長して下に延びていくとこの受け皿にぶつかり下に延びることが出来ないためパイプに沿って成長するという仕掛けなのです。よって収穫時は1m以上も深く、そして曲がっていればこれに細心の注意で掘っていく必要がなく、この斜めに設置されたパイプを堀上れば、無傷の自然薯が収穫できるのです。正しく省エネ型の栽培法であり、『アラカンおじさん』には極めて優しい方法であると思いTRYしてみました。植え付けを済ませ覆土途中の写真です。さてさて秋の収穫時に、狙いのごとく芋がパイプの中で立派に成長してくれているのでしょうか?その頃また書き込みさせて頂きますので結果を楽しみにしていてください。今回の写真の一部は、このパイプをオンラインで購入した『政田自然農園』のHPのものです。(http://www.jinenjyo.net/jinenjyosaibai.html)最近は、土日に体験した内容を、後日談的に書くことが多くなってきた『アラカンおじさん』の写真日記です。

2009.04.15

コメント(2)

-

土筆採り

我が農園の近くの空き地に土筆が顔を出していましたので土筆採りをしました。 土筆がよく生える場所として、一般的には川の土手や田畑のあぜ道が知られていますが、この空き地は以前は畑として利用されていましたがここ数年休耕畑なっているため、肥料のよく効いているせいか、太くて長いツクシが沢山生えて入るように思われました。さらにこの休耕地は人が殆ど出入りしないため、人間が畑の土を踏み固めてしまうことが無く、しっかりした土筆が生えているのです。できるだけ視線を低くして ゆっくりと前進しながら、頭がカサカサになっていない太くて長いツクシを採りましたが、2~3m進み振り返ってみると採り残しが沢山あるのです。 視角を変えると必ず新たな土筆の発見があるのです。 土筆は茎の根元をそっと掴み、ゆっくりと引き抜くようにして採りました。茎に 弾力性があって「スルッ」と抜けてくるのが美味しい土筆だと決めたのでした。自宅に持ち帰り、テレビの音を聞きながら鞘(ハカマ)取り。鞘は葉が退化したもので、硬くて食べられないのです。 この鞘取りには結構手間がかかり、単調ですがタフな作業でした。約1時間我慢の作業でした。指先と爪はツクシの灰汁(あく)で汚れ、なかなかとれなくなりましたが、これが嫌な人はツクシを食べるのはあきらめなくてはなりませんね。この後水洗いしてしばらく放置。帰宅した妻にバトンタッチ。妻はきんぴら風に仕上げてくれました。苦みもなく『シャキシャキ』感が心地よい春ならではの食材でした。併せて妻が江の島の海岸近くまで行き、いつもの漁師の店に予約し購入してきた朝獲りの『生シラス』に、刻み海苔とショウガのすり下ろしをを載せ食べました。スーパーで売っているものとは異なり、クタクタになり溶けていない、一匹一匹が分離!!しており、透明感がすばらしいのです。プリッ、プルッとした食感。甘いと言うよりは、僅かな苦味と気持ちよい磯の香りが口の中いっぱいに広がるのでした。土筆、生シラス、筍と春を満喫した夕飯でした。自然に感謝。

2009.04.14

コメント(6)

-

凧揚げ

週末の農園で作業中に、遠くから『ブーン』という蜜蜂の飛ぶ音とは異なる音が聞こえてきました。音の方向を見上げてみると、大きな凧があがっているではありませんか。大きさは畳2枚程度の大きさでしょうか。聞こえてくるのはこの凧に付けられた『うなり』の音でした。これだけの大きさのものは明らかに自家製であり、竹を細く割り骨を作りこれに和紙を貼り付けて作ったものに間違いありません。いつもはゴールデンウィーク中にあがっているのを見ていましたが今年は随分早い登場でした。ただし途中で一度下ろされていましたので今日はゴールデンウィーク本番に向けた試運転なのでしょうか。凧あげの歴史はとても古く、千年以上も前に中国から伝えられたと、言われています。当初は、凧のあがり具合で吉凶を判断する宗教的な占いや、戦争の時に遠方にいる味方への連絡方法として使われたりしたようです。江戸時代になり、和紙の普及と共に子供の遊びとして広まり、様々な種類が生まれたとのこと。また浮世絵などを絵柄にした凧が人気を博したようです。いまでは凧同士をぶつけ合う競技や、いくつもの凧をつないであげる連凧などもあります。 昨年中国上海の外灘を同僚と歩いていると、20個前後を繋いだ連凧をあげながらこれをしつこく売っているオジサンが近づいてきました。一緒の同僚は無線飛行機を趣味にされている方でしたので1個購入されたのですがホテルに戻って封を切ってみる何と連凧が3個しか付いていなかったのです。これぞ諺の発祥の地の『羊頭狗肉』。見事にだまされてしまったことを思い出しました。凧には『雅』の文字。「雅」の語源が「宮び」であることから、宮廷風の王侯貴族の優雅さを指すのですが、あげている方はなぜこの文字にされたのか尋ねてみたい気がしました。息子さんやお孫さんの名前の一文字なのでしょうか・・・・・・・。春の風に音を変えながらの『うなり』を伴い、そして真っ白な長い糸目をつけて悠々と空に漂っているあの凧はさぞ気持ちが良いのでしょうね。

2009.04.13

コメント(1)

-

タケノコ掘り

昨日は、午前中は蜂友のEさんと蜜蜂の内検と自然薯の植え付け、そして近くのYうどんで軽い昼食を済ませた後、実家の竹林へタケノコ掘りに向かいました。新緑のまぶしい季節の到来です。新たな芽生えの孟宗竹の竹林で、ひょっこり頭を出したタケノコを発見するのは感動ものです。タケノコは『地下茎』から延びているので、地下茎とタケノコの繋ぎの部分を見つけるのがタケノコ掘りのKNOW-HOWなのです。今年も実家のタケノコ堀用の鉄ノミにて、手に肉刺を作らぬよう軍手を準備しました。まずは地面に顔を出しているタケノコの太めのものを見つけ、鉄ノミで廻りの落ち葉を丁寧に退かすのです。次ぎにタケノコ本体を傷つけぬよう周囲5~10cm程外側を、丸く鉄ノミで突いて行きました。この時に如何に地下茎とのつなぎ部分を見つけるかが勝負なのです。この繋ぎ部分を見つけ『コツン』の音とタケノコの振動を確認して、間違いなければここを集中的に攻めるのです。この地下茎が切断できたら後は『テコの原理』で掘り起こすのです。勝利を確信し『テコの原理』を実践中のEさんです。去年に比べて様になって来ました(いや失礼)。今回は6本ほど掘って2人で山分け。又来週にも再挑戦する予定です。昔は近所に必ず竹林があり、地震の時にはこの竹林に逃げ込めば地下茎のお陰で、地割れ等が発生しないので安全である、と教えられましたが、我が家の付近には、この我が実家の竹林が唯一残っているのではないでしょうか。そういう意味でもサラリーマンが天然の竹林でのタケノコ堀を今年も実体験することが出来たことに感謝し、そしていつまでも続けられる事を願っている『アラカンおじさん』と『アラカン予備軍』の二人でした。そして夕飯は早速タケノコの煮付けと今が旬のキンメダイの刺身が食卓へ。収穫から4時間後には口の中への速攻です。そして更に収穫から30分のエシャレットも。春真っ盛りの夕飯でした。そして春真っ盛りと戯れた1日でした。

2009.04.12

コメント(10)

-

王台 発見

今日も朝9時から蜂友のEさんと蜜蜂の内検を行いました。順調に群勢を大きくしていますが途中『王台』の如きものが出来ているのを見つけました。今日は養蜂のもう1人の師匠であるOさんが駆けつけてくれていました。『王台』は女王蜂の新居、この王台はいつもつくられるわけではありません。今の女王蜂の寿命がなくなる時とか、1つの巣箱の中のミツバチが増えおさまりきらなくなった時に限られるとのこと。ほとんどの場合が後者の方で、毎年5月ごろになと"分蜂(巣別れ)"がよく見られるのですが、その前には必ず 新しい王台がつくられるのです。この新しくつくられた王台から、新しい女王バチが産まれてきますが、その2,3日前に古い女王バチは巣の中の約半分の働きバチをつれて外へ飛び出すのです。これを"分蜂(巣別れ)"といいます。O師匠の指示で直ちにこの王台をつまんで除去しました。まだ現在の女王蜂が元気に活動していますので世代交代は全くの不要だからです。この『王台』を見落としてそのままにしてしまうと分蜂が始まってしまうからです。これからはいかに王台を見落とさずに発見し除去出来るかがポイントなのです。下の写真の真ん中の白っぽい袋のようなものが出来たばかりの王台です。気温も日に日に上昇し、桜を始め春の花が多く咲き出してきましたので3月以来毎週補充していた砂糖水は今回からは与えないことにしました。よって給餌枠を除去し、その代わりに女王蜂が産卵できる巣礎枠を追加して今回の内検は終了しました。片方の群は既に巣礎枠が10枚入りましたので次回からは2階建てにするために継箱の設置が必要となります。1ヶ月で働き蜂は倍に増えたことが解りました。きわめて順調のようです。作業終了後に王台を割って見ると、確かに乳白色したローヤルゼリーが沢山入っているのが分かりました。通常蜜蜂は1か月ぐらいしか生きられないのに対してローヤルゼリーを食べて育った女王蜂は何と5年以上も生きるのです。Eさんと二人でこの白いローヤルゼリーを分け合い、口に含みましたが、ローヤルゼリーの味は酸味と微妙な辛みがあり、アミノ酸の独特の味なのでしょうか、決して美味しいものではありませんでしたが、これも養蜂しているものだけが実体験できることなのです。そして滋養強壮、栄養価が高い貴重なローヤルゼリー、これで少しは若々しくいられる時間が数秒延びたと確信している『アラカンおじさん』なのです。

2009.04.11

コメント(0)

-

蜜蜂不足

以前にも書き込んだが、先程も朝のニュースで、蜜蜂が全国的に不足していることを報じていた。東京新聞によると、『ミツバチ不足で果物値上がりも=農水省が緊急対策 メロンやスイカの受粉作業に欠かせないミツバチが大幅に減少していることが10日、農水省の調査で明らかになった。昨夏に起きた働きバチの大量死などが主因とみられ、21都県で不足状態に陥っているという。受粉が滞ると果実の収穫量が減り、価格も上昇しかねないため、同省は緊急対策に乗り出した。 農水省によると、受粉用ミツバチが不足し始めたのは昨年秋ごろ。2007年10月以降、働きバチを産む女王バチの主要供給国であるオーストラリアでハチ特有の病気が流行し、輸入を停止していることが要因の一つだ。他の国からの代替輸入や豪からの輸入再開の見通しは立っていない。 さらに、昨年夏には北海道や東北地方で働きバチが大量死。ハチに取り付くダニや新しいタイプの農薬が影響したもようだが、原因究明には至っていない。春先から夏にかけてはメロンやスイカが受粉期を迎えることもあり、農水省にはミツバチの購入価格が4-5割上昇したとの報告も寄せられている。 こうした事態を受け、同省は率先して需給調整を行う方針を決め、10日付で都道府県にミツバチの需要と供給の実態を報告するよう要請。女王バチの新たな輸入先としてアルゼンチンとの交渉も加速する。気温が上がる春以降は働きバチが増えるため、5月末ごろには不足状態が解消するとみている』とのことである。我が家の女王蜂はオーストラリア生まれなのか、国内にて生まれたのかは解っていないが、これからの時期、元気に産卵して群勢を大きくして欲しいものである。今日も後ほど1週間ぶりのご対面である。

2009.04.11

コメント(0)

-

最高発電タイ記録

3日続きの快晴に恵まれ、昨日の我が太陽光発電所は発電量34KWH/日を記録しました。これで4回目の最高記録34KWH/日です。この時期に最高とは不思議と思われるかも知れませんが、太陽光発電の効率は、太陽電池の特性として、気温が低ければ低いほど発電効率が上がるんです!!(太陽電池の温度が10℃低下すると発電効率は4%もアップするんです。)緑の山が発電量を示しますのでピーク時に若干薄雲がかかったのでしょうか。これがなければ新記録が出たかも知れません。 今朝も快晴。早朝5:49の段階で既に0.3KW(緑字)の発電をしていることが解ります。消費量の2.1KW(赤字)は未だ深夜電力を利用してエコキュートが仕事をしているのです。今日も新記録を目指して頑張って欲しいものです。

2009.04.11

コメント(2)

-

桜散る

我が会社の近くを流れる大崎目黒川の桜が散り始めました。はらはらと雪のようにそして踊るように散っています。満開の時とは違った桜の姿を見せてくれています。限られた時を懸命に咲いて・・・・・そして儚く散る。それこそ一瞬の姿、二度と見ることのできない姿ですね。そして散った花びらがピンクの絨毯となって足下に。そしてまた、川面に散った桜の花びらが、幻想的で神秘的なそして不思議な世界を描き出しています。川の水が少し緑っぽいのが気になりますが。日本人が愛してやまぬ桜。なぜこれほど、わたしたち日本人は桜に惹かれるのでしょうか。どうやらその花の咲き方、散り方に日本人が惹かれるのではないでしょうか。そしてそれは、日本人の死生観、もののあわれを感じ取る感受性にも行き着くところがあるように思えるのです。一年に一度、一瞬だけ巡ってくる桜の季節によって、私たちは、日頃忘れているそして自分のなかで失いかけていた美しい感性を呼び戻している様な気がします。 さようなら桜。また来年も・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

2009.04.11

コメント(0)

-

今年のソラマメ

昨年スペイン旅行をご一緒させて頂いた豊橋にお住まいのKさんが、1周年を迎えた 私のブログに書き込みくださいました。Kさんも私のブログを笑覧頂いている方なのです。そして1年前の今日の書き込みのタイトルは『ソラマメ頑張れ』であったと。そして今年のソラマメの状況は如何にと。待ってました!!!お答えいたします。今年のソラマメも順調に育っています。アブラムシもまだ付いていないようです。今は花が満開状態。先週倒れ防止に株横に細い麻のロープを渡しました。スナップエンドウも今週の気温上昇で一気に成長し白い花を増やています。そしてジャガイモも芽を出してきました。 いよいよ我が農園も新鮮な春の活動を開始しました。毎日毎日、若芽の成長を確認できる日々が到来したのです。併せてアブラムシや青虫も活動を開始します。今年は近くに蜜蜂嬢が頑張っていますので消毒には風向き等十分注意しなくてはいけませんね。

2009.04.10

コメント(0)

-

ブログ満1年

昨年ブログを開設以来1年(365日)が経ちました。『太陽光発電工事開始』が最初の書き込みでした。ブログを始めた理由は、週末農園の作業の書き込みと太陽光発電の発電量を書き込み、スナップ写真付きでメモ帳代わりにしようとの発想でした。これにより翌年の農作業の目安や発電量の比較ができると思ったからです。最初のブログタイトルは『JINさんの週末農園日記』でした。途中、現在養蜂の師匠である相模庵さんが我がブログにアクセス頂き、近くに住んでおられること、そして私と同じく太陽光発電を設置されている事が解り、知り合いになりました。そして相模庵さんが養蜂をやられていることを知り、養蜂の実地体験もさせて頂き、勧めもあり養蜂をスタートすることになったのです。この後、ブログタイトルも『JINさんの陽蜂農園日記』と改めました。『陽:太陽光発電』、『蜂:養蜂(ミツバチ飼育)』『農:菜園他スローライフ』から名付けました。下が一年のブログ書き込みとアクセスの実績です。総アクセス回数:24000回、書き込み率:64.4%と言う結果となりました。個人的には『よく頑張った』?と思っていますがいかがなものでしょうか。全国から書き込み頂き、これが『継続の力』となりました。 以前、新聞にブログについての記事があり、世界には1千万以上?のブログがあるが2/3のブログは三日坊主に終わっているとの事でした。ここでふと三日坊主はなぜ『坊主』なのかという疑問が出てきて調べたくなるのです。そして『江戸時代、夫からの離縁状(三行半)を得るために、女性は一定期間「駆け込み寺」で修行をしなければならなかった。男性にとっても、俗世間にいられなくなったり、食い詰めた時などに逃げ込むのに、寺は格好の場所でした。しかし、もともと仏門に入りたいという動機からではなかったため、寺での厳しい生活についていけずに逃げ出す者が多く、そうした人達を、「三日も居られない坊主」とあざ笑ったことから、一般的にもこう呼ばれるようになりました』 と解るわけです。と言うことで現在のブログ継続の目的は、かっこよく言えば1)偶然見たそして感じた景色や情報をただやり過ごすことなく、それを自分なりに調べ 咀嚼し、自分なりの価値観からコメントを加え、新たな知識として学び、 自分の知的財産を増やす機会とする。2) アラカンを迎え、文章を表現する機会が減っていく中で、自分の考えを表現し、 世の中に公開する事に対する緊張感を持ち続ける事により、老化防止?を 企図する。3)ブログに何かを書きたいとの想いから、何事にもそしていつまでも好奇心と 感受性をいつまでも持ち続けたい。でしょうか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。最近は、論理的でかつわかりやすい文脈をと意識しています。多くの人に読んでいただくというよりは、定期的に読んでいただいている方をなるべく意識するようにしていますがどうなのでしょうか。助詞がなかったり、主語と述語がバラバラの時もありますがお許し下さい。でもあまり気取らずにリラックスした気持ちで書き込みたいものです。この1年の節目に、今までコメントを書き込んでくださった皆様にお礼を申し上げると共に今後もより一層の書き込みをお願いいたしたく。

2009.04.10

コメント(3)

-

六会日大前

先日、群馬県の草津温泉に出張に行きました。決して温泉に浸かりに行ったわけではありません。客先にお詫びに行ってきたのです。 あくまでも仕事なのです。高崎駅まで新幹線、そしてレンタカーで2時間以上の移動でした。途中、道路標識に『六合』の文字を発見しました。ここにも『六合』があると。帰宅後調べてみると、群馬県吾妻郡 の六合(くに)村であることが解りました。この村名は、小雨、赤岩、生須、太子(おおし)、日影、入山の6つの大字(おおあざ)を合わせたことから「六合」の名が生まれ、これに日本書紀にある「六合」(くに)の読みを重ね、村名としたとのことでした。では、なぜ「六合」が「くに」と読むのか?日本書紀の記述(神武天皇即位のくだりのすぐ前)に、「兼六合以開都」と記してあり、「くにのうちをかねて、以て都を開く」と読んでいることに因んでいるから。「六」は、東西南北及び天地を意味して支配の範囲を示し、国(くに)を意味しているのだそうです。 ところで我が六会日大前の六会という地名は,周囲を見回しても見当たりません。実は六会という名前は,藤沢市に編入される前の六会村の村名から来ているのです。これは,6つの村(亀井野,西俣野,円行,今田,石川,下土棚)が合併したために名付けられた村名『六会』なのです。しかし,現在は旧六会村の中で,円行は湘南台を中心に湘南台地区として整備されていますし,石川は大部分が遠藤地区に属しているし,長後駅を持つ下土棚は長後地区に属している。六会というのはだんだん名前だけになってきてしまっています。以前は小田急線の駅名も『六会』でしたがN大学の希望により『湘南日大前』に駅名を変えようとしたようですが、小田急(株)の配慮?と地元住民の『六会』と言う地名を残したいとの強い要求により現在の『六会日大前』に改称されたと聞いています。小田急線の六会日大前駅周辺の桜も今が満開です。以前はもっと多くの桜の木がありましたが駅の改築時に伐採されてしまったのが残念です。駅前のロータリーの八重桜?も今が盛りと濃いピンク色の花を咲かせています。夜のライトに照らされたこの夜桜も神秘的に感じられました。大部、『アラカンおじさん』の正体が判ってきてしまったようですので今日はこの辺で『お開き』とさせていただきます。

2009.04.09

コメント(3)

-

マムシグサ

早雲寺の帰り道の脇の斜面に『マムシグサ』が咲いているのを見つけました。山野の林下などに自生するサトイモ科の多年草とのこと。花は仏焔苞(ぶつえんほう)と呼ばれる紫褐色または淡緑色の苞に包まれる。茎に紫褐色のまだらがマムシの肌のようであり、かつ花の形がマムシが舌を出したような姿に似ていることからこの名前になったとのことです。道端の斜面の木陰になぜか光に背を向けてスキッと立っていました。秋になると真っ赤な果実が熟すとのことだが未だ見たことはありません。『シャガ』が薄青色の花を咲かせていました。花は1日しかもたず、開花した翌日にはしぼんでしまう花です。白地に紫と黄橙の絵の具を垂らしたような紋様のあるきれいな花を数個つけていました。我が家の庭にも以前咲いていましたが、いつのまにか消えてしまった花です。報徳二宮神社の境内に『シャクナゲ』がピンク色の立派な花をつけていました。大きなボール状に咲き豪華で気品の有る花が魅力的です。

2009.04.08

コメント(0)

-

小田原城

仙石原から帰る途中、小田原城に花見に行ってきました。小田原城が初めて築かれたのは、大森氏が小田原地方に進出した15世紀中頃と言われています。1500年ごろに戦国大名小田原北条氏の居城となってから、関東支配の中心拠点として次第に拡張整備され、豊臣秀吉の来攻に備えて城下を囲む総構を完成させると城の規模は最大に達し、日本最大の中世城郭に発展していったようです。江戸時代を迎えると小田原城は徳川家康の支配するところとなり、その家臣大久保氏を城主として迎えたとのことでした。昔城内に小学校があったとのことで名付けられた赤い欄干の橋である『学橋』を渡って城内に入りました。階段を上がっていくと大きな黒い門が正面に現れました。これは小田原城の城門の中でも、最も大きく堅固に造られていて、常盤木門(ときわぎもん)と呼ばれているとのことでした。記録によると江戸時代初期から設けられていたようです。何度か崩壊、再建を繰り返し、現在の常盤木門は、市制30周年事業として再建したもので、昭和46年に完成したものです。常盤木とは常緑樹の意で、門の傍らには往時から松が植えられており、また、松の木が常に緑色をたたえて何十年も生長することになぞらえ、小田原城が永久不変に繁栄することを願って、常盤木門と名付けられたと言われています。ここを入った小田原城の二の丸広場では骨董店や飲食店が多数出店され、人が溢れるほどの賑わいでした。また『小田原おでんサミット2009』が開催されていました。今回で5回目となるこのイベントは、「小田原おでん」をはじめに「北海道おでん」「青森生姜味噌おでん」「焼津おでん探索隊」「静岡おでんの会」「富山おでん」「讃岐おでん&うどん」「沖縄おでん」など全国各地のご当地おでんが一堂に会し、ふるさと味のおでん横丁などの飲食ブースや特設ステージでの各種ライブなどがおこなわれていました。なぜか『静岡おでん』が超人気があり、この前には長蛇の列が出来ていましたがその理由は解りませんでした。もちろん美味しいからでしょうが・・・・。これも、『待ちの列を作り客を呼ぶ』と言うこの店のビジネス戦略なのでしょうか。そして文字通り『サクラ』が多く並んでいる?のでしょうか。小田原城の天守閣の周りには、小さな動物園がありました。動物園には長寿日本一の人気者の象「うめ子」と、ニホンザルがいました。この象「うめ子」は何と!私が生まれた昭和25年に小田原城にやってきたそうです。当時3歳!!。と言うことは既に還暦を迎えています。象の寿命がこの様に長い事を初めて知りました。また、遊園地には豆汽車や豆自動車、メリーカップなどの遊具があり、親子連れで大賑わいでした。天守閣下の階段には多くの人が天守閣に登るために列を作っていました。天守閣内部には甲冑・刀剣・絵図・古文書など、小田原の歴史を伝える資料や、武家文化にかかわる資料などが展示されているようです。ちなみにこの建造物も昭和35年に復興された鉄筋コンクリート造のもの。桜に生える天守閣です。]報徳二宮神社は二宮尊徳翁(二宮金次郎)を御祭神とした神社で結婚式なども行うことが出来るようで式服を着た方が何人か入っていきました。最近復元されたようで新しく白が映える馬出し門。馬屋・大腰掛(番所)があったとのことだ。門の前には甲冑を着込んだ案内人が何人かおり、客と記念の写真を撮っていました。これも市民へのサービスの一環なのでしょうか。二の丸に戻り、桜の木の下の空いている場所を漸く探し、そこに皆の風呂敷を敷いてビールで花見。つまみは空いているおでん屋からおでんを購入。隣の家族の所にピザの宅配が到着。どのようにこの混雑の中、この場所が解るのでしょうか?携帯のGPS機能?。1時間ほどライブをバックに酒盛りを楽しんだ『アラカン』5人組なのでした。

2009.04.07

コメント(3)

-

早雲寺

我が社の温泉保養所のある仙石原へ同僚と温泉に浸かりに行ってきました。花見の車の大渋滞が予想されたため電車で行くこととし、小田急線箱根湯本駅に集合としました。全員5名集合後、箱根湯本駅から徒歩で15分程の所にある『早雲寺』を訪ねました。この寺は北条五代の菩提寺として有名な寺です。箱根湯本駅を出て早川の渓谷を渡り、少し歩いて吉池旅館の前を通り、山に入り坂を登って行きました。案内板により、旧東海道の手前の路地を左に折れて、しばらく歩くと早雲寺の前に出ました。山門の前の満開の桜が出迎えてくれました。下の写真が早雲寺の山門です。戦国時代初期の武将北條早雲は、16世紀はじめに伊豆・相模を制圧し、箱根・湯本の地を愛し、しばしばこの地を訪れたとのことです。早雲の遺言により、北条二代氏綱がこの地に早雲寺を創建し、これを機に箱根湯本の町は、早雲寺の門前町として始まったとのことです。山門の左側には鐘楼があり、大きな古い梵鐘がつるされていました。豊臣秀吉が北條氏を攻めて小田原に押し寄せたとき、石垣山に有名な一夜城を造りましたが、その際この鐘は一夜城に持って行かれて陣鐘として使われたとの説明書きがありました。本堂の左側から狭い通路を裏にまわると、早雲の三男北条幻庵の作といわれる枯山水庭園がありました。この庭園は、山の斜面に大きな岩を配した造りで、鎌倉・室町期の禅寺の庭園様式を取り入れたものとのことです。墓地の中を通り裏山を更に登ると、薄暗い木立の中に北条氏五代の墓が並んでいました。もっとも右にあるのが初代北條早雲の墓で、以下右より二代氏綱、三代氏康、四代氏政、五代氏直と続きます。北条家は、秀吉の小田原攻めにより滅ぼされましたが、その家系は江戸時代を通じて存続し、この五代の墓は江戸時代初期に建てられたとのことです。いずれもそれほど大きくなく、またデザインも極めて質素で献花の跡もなく物寂しい墓でした。本堂の前の庭園には一面に苔が生えており新芽の緑が鮮やかでした。帰りの途中、この由緒ある墓の隣の古い旅館のあった空き地に高層マンションが建築中であることに気がつきました。この付近は神奈川県内で絶滅が危惧されている箱根町の天然記念物ヒメハルゼミが生息する地域とのことですがどうなるのでしょうか。既にコンクリート構造物が立ち上がっていますが、その前には建設反対の告知板が空しく貼り付けられていました。この歴史ある早雲寺には決して似合わない建物ではないでしょうか。墓地の板塀に取り付けられた北条氏の家紋である『三つ鱗』が何かを語りかけているようでした。

2009.04.06

コメント(2)

-

春本番の内検

桜も満開になり、春本番となりました。蜜蜂の内検を行いました。1週間で働き蜂が大きく増えたような気がします。巣枠一杯に隙間なく蜜蜂が働いていました。一回り大きなメタボぎみの雄蜂も何匹か確認できました。今回も蜂友のEさんの娘さんが内検に参加され、砂糖水の供給等を手伝ってくれました。女王蜂が産卵する空巣室が少なくなっていたので巣礎枠を1枚追加しました。女王蜂も元気に動き回っていますので、継箱を追加し2段にする時期も差し迫っているようです。近くの大学や小学校の桜並木も満開ですので、大いに桜の蜜と花粉を運んで欲しいものです。桜の蜜は黄金色で味も良いと聞いています。桜には花外蜜腺というのがあって葉柄に1~2カ所の蜜を出すところがあるようです。ただソメイヨシノの花期が1週間程度と短いのが残念ですが、近所には、八重桜、枝垂れ桜等もあるので頑張って群勢を大きくして欲しいと考えています。

2009.04.05

コメント(0)

-

桜 満開

会社の近くの山手線大崎駅近くの目黒川沿いの桜も漸く満開を迎えた。ここ数日、目黒川にかかる『すずかけほどうきょう』から大崎ニューシティーに向けて毎朝カメラを向けてきた。沿道の桜の開花状態を追って見たのだ。 3月26日(木) 桜の枝の先端がかなり赤くなってきたが花びらは未だ見えない。 3月30日(月) 漸く開花が始まったが今日も寒い朝である。 4月1日(水) 気温が上がらないためか開花が進んでいない。 4月3日(金) 漸くほぼ満開状態に。既に風に散りゆく花びらも。撮影点のすずかけほどうきょうを反対側から撮ってみた。青い半円形の欄干をもつすずかけほどうきょうである。 今年は気温が上がらない日が続き,開花まで焦らせる日々が続いた。当分の間は、風雨が強まることはないとの予報なので、花持ちは良さそうだが、そうは言っても桜だ。せいぜい5日だろう。満開を過ぎて、花びらが舞い始めると、目黒川に花びらが浮かび流れて、それはそれでまた格別の趣がある。たかが桜、されど桜なのだ。このような、うつろいやすい風物に異常とも思える情緒を見いだすのは、やはり日本人特有の気質なのだろうか。はるか奈良・平安の時代から、桜を愛でる和歌は枚挙にいとまがない。「古文で花と言えば桜」と古典の教師に教わったが、それはちょっと極端にしろ、あまたの植物の中で、これほどの関心を集め、様々な形で表現されてきたものはないことは確かだろう。 そして我が知り合いの女性曰く、『今年の桜は超遅咲きで、まるで私のことのようですね・・・・・・・・・・・・・・・・・・。』と。★★あひ思はでうつろふ色を見るものを 花に知られぬながめするかな★★ ------凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)from 後撰和歌集-----無言合掌。

2009.04.04

コメント(3)

-

蜜源樹木の芽生え

早朝、養蜂農園まで自転車で行ってきました。日の出が非常に早くなりましたね。先日オンラインショッピングで購入し、養蜂農園の隅に植えた蜜源樹木が新芽を出し若葉を開き出しました。まずはニセアカシヤ。ハチミツの中でもっとも良質なのが、ニセアカシアと言われています。そしてビービーツリー。6月ごろ白い花が開花すると、この木に非常にたくさんのミツバチが集まります。花盛りに木の下を通るとミツバチの羽音がビービー聞こえるので「ビービーツリー」と命名されたと聞いています。最後にウスミズサクラ。ブラシ状にユニークな形の白い花房を付けます。桜の仲間では一番遅咲きとのことです。今日から気温も上昇とのこと。どんどん大きく育って早く花をつけて欲しいものです(もちろん今年は無理でしょうが)。ミツバチ嬢達はまだ姿を見せていませんでしたが桜も満開になりましたので、今日は大いに頑張ってくれるでしょう。明日の内検が楽しみです。

2009.04.03

コメント(0)

-

民家の花々

出張の途中の民家の生け垣のベニカナメモチが紅色の若葉が一面に芽をだし美しい生け垣となっていました。横の方から見ると,赤い葉しか見えない赤一色の生け垣です。その先にはハナカイドウが薄いピンクの花をつけていました。 ハナカイドウは単にカイドウ(海棠)ともよばれ、中国原産の花木のようです。カイドウは「 ねむれる花 」「 睡花 」「 垂糸海棠 」「 海紅 」ともいわれ春の季語となっています。酔ってうたた寝している楊貴妃(ようきひ)を呼んだところ、眠そうな顔で現れました。その姿を見て玄宗皇帝は、愛妻をこの美しい薄桃色の花の色のカイドウの花にたとえたとのことです。よって中国では広く栽培され、美人の形容詞に使われるといいいます。花柄は3~6cmあって長く、1カ所から4~6この花が垂れ下がっています。ハナカイドウは和、洋どちらの庭にもよくマッチしますね。また寺の入り口に花桃?が咲いていました。一本の枝から赤・白・桃の3色に咲く珍しい種類で、素晴らしい眺めでした。この時期に民家の庭を眺めながら、その花を楽しむのも良いものですね。ただし疑われない範囲でですが・・・・・・。

2009.04.02

コメント(0)

-

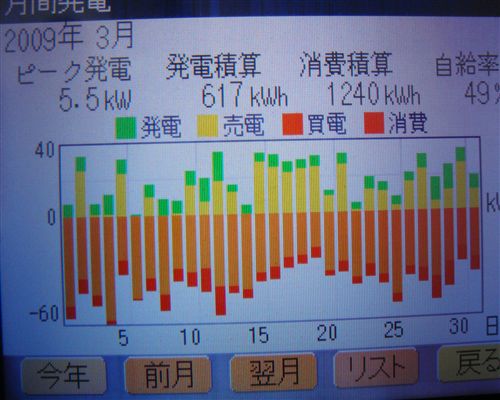

3月の発電量実績

我が家の太陽光発電の3月実績がまとまった。発電量:617KWHと好天に恵まれ、気温も低かったことにより、昨年8月以来の600KWHを見事に突破した。下記に太陽光発電開始以来の発電量を月別に纏めてみた。平均発電量は548.8KWH/月となっている。このまま行けば年間発電量は6500KWH/年の目標値突破も十分可能であろう。発電量に対する東京電力さんへの売電量の比率についても纏めてみた。現時点では、通算累計売電比率は65.2%である。つまり我が太陽光発電所は、昼間発電した量の約65%を東京電力に売電している発電所となっている。夏場は更に高く70%以上を売電しているが、冬場は週末の休みに昼間の電気暖房やテレビ、パソコンで発電電力を消費しているため、売電比率が50%程度に低下していることが解る。順調に稼働しており、後2ヶ月で丸1年の成果がまとまるがどの様な結果になるのか非常に楽しみである。

2009.04.01

コメント(4)

全46件 (46件中 1-46件目)

1