2022年07月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

PC故障による投稿の休止

今朝、PCの電源が入らない状態となりました。復旧を試行していますが見通しがたちません。新たな投稿を休止します。ブックマークしてくださっている方、コメントへのご返事、失礼します。

2022.07.31

コメント(0)

-

キアシシギの羽色について

鳥友より昨日の三番瀬のリポートを見て、キアシシギの上面が褐色味が強く、春先の夏羽はグレーが強い個体とは違うのですねと質問をもらいました。何枚かの撮影画像を記し、その違いを整理したものを提供します。(1)上面が褐色味の強い夏羽昨日観察した個体は、上面の茶褐色が強く下面の横縞模様が目立っています。下嘴基部は黄色がかっています。しかし、同じ三番瀬でも2020年8月に観察した個体は、下嘴基部は黄色がかっているものの上面がグレー色です。昨日の個体よりも少し年齢が若い可能性があります。三枚目は、2018年8月に谷津干潟で観察した夏羽個体です。上面は褐色ですが、嘴は黒褐色で下嘴基部は淡色です。昨日の個体と比べると印象が少し違うと思いますので参考までにアップします。(2)上面がグレー色が強い個体写真は2019年5月に葛西臨海公園で観察したキアシシギです。上面の色がグレーが強いのですが、冬羽から夏羽に換羽していく個体でないかと思います。

2022.07.30

コメント(0)

-

おはようツミ、集合住宅街での観察記(15)

鳥友k-tsuminetさんの街の集合住宅の谷間にある公園の一角でツミが暮らしています。12日にすべての幼鳥が巣を離れる巣立ちとなりました。今朝、現地を訪ね様子を見てきました。28日には若鳥の姿は3羽観察できたものの、今朝は2羽のみでした。いつもと同様に集合住宅屋上には成鳥雄が我が子達をじっと見守る姿がありました。到着直後は風通しがよく枝に腹ばいになりやすいヒマラヤスギに1羽の姿のみでした。ところが1時間強経過した時、別の1羽がすーと飛来し公園内の低木を移動しながら近くにある商店街の桜並木に移動。ヒマラヤスギにいた個体は、餌をすでに食べたようで羽づくろいをしたり、枝に腹ばいになってくつろぎ、ウトウトしていました。28日と同様に瞬膜を閉じている光景も目撃。(写真)2022年7月30日撮影

2022.07.30

コメント(0)

-

三番瀬のシギ・チドリ探鳥記

大潮で昼過ぎが最も汐が引いた状態となる日でしたのでそれに合わせて現地に向かいました。真夏のお日様が照りつけ35℃前後の気温となりました。最近は、7月下旬からシギ・チドリの姿を多く見かけるようになっており、干潟を西端から東端まで探索。ダイゼン、シロチドリ、メダイチドリ、オオメダイチドリ、ミヤコドリ、オオソリハシシギ、キアシシギ、ミユビシギ、コアジサシ、ウミネコの姿を見つけました。アップした画像は、オオメダイチドリ、メダイチドリ、ミユビシギ、ダイゼン、ミヤコドリ、キアシシギです。オオメダイチドリは、嘴と足の長さがメダイチドリとあきらかに違い長く、頭頂部に丸みがあります。これに対して、メダイチドリは嘴はコチドリ程度の長さで短めで頭頂部が平たいのが特徴です。ミユビシギは、上面から胸まで赤褐色と黒色が混在している成鳥夏羽前期の個体と頭上から背に淡灰色の冬羽が見える成鳥夏羽から冬羽に換羽している個体の両方を観察できました。ダイゼンは成鳥夏羽と若鳥の姿がありました。(写真)2022年7月29日撮影

2022.07.29

コメント(0)

-

おはようツミ、集合住宅街での観察記(14)

鳥友k-tsuminetさんの街の集合住宅の谷間にある公園の一角でツミが暮らしています。12日にすべての幼鳥が巣を離れる巣立ちとなりました。その後、営巣木を中心にして3羽の幼鳥が残っています。今日午後に短時間立ち寄りましたら、3羽のうち2羽は公園の小道の上でセミを捕獲したり虫を追尾していったらフェンスにたどりついたり予想しない動きを披露してくれました。また、1羽はヒマラヤスギの枝にとまり、じっと静止していました。表情を見ていると眠たくて仕方がないようで瞼をとじたり、瞬膜を閉じたりしていました。こんな表情ははじめて観察しました。(鳥類の瞼)上下の瞼のうち、哺乳類では主に動くのは片方のみでで、上まぶたが開閉します。しかし、多くの鳥類は人間とは逆で、下から上にまぶたを閉じます。(鳥類の瞬膜)瞬膜は、半透明の膜で、まぶたがある動物の場合、まぶたと眼球との間にあります。まぶたは顔の皮膚と同じで常に露出していますが、瞬膜は目の中から出てきて眼球を覆ったり開いたりします。また、瞼が垂直方向の運動をすることが多いのに、瞬膜は水平方向の運動をすることが多くあると聞いています。瞬膜が発達しているのは、鳥類や爬虫類、無尾両生類、魚類の一部(サメ類)です。(写真)2022年7月28日撮影

2022.07.28

コメント(0)

-

オジロトウネンと近似種の体型と羽色の違い

(体型の違い)オジロトウネン、トウネンは胴長短足のずんぐりとした体型です。これに対してヒバリシギは頸・足が長くほっそりした体形で違いがあります。(足の色)ずんぐり体型のオジロトウネンとトウネンは、足の色で違いがあります。オジロトウネンの足の色は黄緑色、トウネンは足が黒く、違いがあります。なお、足が黄緑(黄)色のシギ冬羽には、オジロトウネンのほか、ヒバリシギ、アメリカヒバリシギの3種をあげられます。この3種では軸斑が一番太いのがヒバリシギ、アメリカヒバリシギは頸と足が短く軸斑は細めです。オジロトウネンは頸、胸も含め上面は一様に灰褐色で違いがあります。(嘴について)オジロトウネンはトウネンに似ていますが、ヒバリシギよりも太いので違いがあります。(ヒバリシギは嘴が細めに見えます)(写真)オジロトウネン:2022年7月24日浮島、2018年12月24日浮島、ヒバリシギ:2011年8月11日茨城県八千石、2010年8月11日茨城県古河林、トウネン:2011年8月30日葛西で撮影

2022.07.27

コメント(0)

-

オジロトウネンの羽色、いろいろ

浮島で24日にオジロトウネンを観察しましたがその羽色について鳥友から質問をもらいました。過去に記録した画像をアップし、羽色のいろいろを紹介します。(体型と足の色)オジロトウネンは頸・足が短い、胴長短足のずんぐりした体形で、羽色の違いはもちろんですがヒバリシギやトウネンと見分けることができます。また、同じエリアで出会うことの多いトウネンとは別行動をとっていることが多く、トウネンは足が黒く、オジロトウネンは黄緑色であり識別することができます。(冬羽)成鳥冬羽は頭上からの上面が灰褐色で胸も灰色味を帯び、全体が地味な羽色です。撮影した個体は2018年12月に撮影した個体で全体的により淡い灰褐色に見えました。(冬羽から夏羽に換羽中)成鳥冬羽は頭上からの上面が灰褐色で胸も灰色味を帯び、全体が地味な羽色です。撮影した個体は2020年3月に撮影したもので、頭上から上面が灰褐色で胸に淡い橙色があります。また、雨覆と三列風切に夏羽に換羽しはじまったような印象がありました。(第一回冬羽)撮影した画像は2021年10月に撮影した個体で、雨覆と三列風切にサブターミナルバンドのある幼羽が残っているので第一回冬羽と思われました。(夏羽後期)撮影した画像は、2018年8月に撮影した個体で、背と肩羽には橙色はないものの肩羽に黒い軸斑が残っていることから摩耗した夏羽後期と思われました。(24日の個体)観察した個体は、摩耗した夏羽後期の個体と思われました。摩耗により橙色の斑が消失し、肩羽に夏羽の黒い軸斑だけが残っていました。成鳥冬羽に換羽中であるならば肩羽に夏羽の黒い軸斑が残り、灰褐色で細い白い羽縁のある新しい冬羽が出てきているものと思われますがこれは認められませんでした。

2022.07.26

コメント(0)

-

浮島で観察したオジロトウネンについて

昨日、茨城県浮島でオジロトウネンを観察したことをリポートしました。観察した個体について補足をしておきます。(昨日観察した個体について)観察した個体は、摩耗した夏羽後期の個体と思われました。摩耗により橙色の斑が消失し、肩羽に夏羽の黒い軸斑だけが残っていました。昨日、夏羽から冬羽に換羽中と申し上げましたが、成鳥冬羽に換羽中であるならば肩羽に夏羽の黒い軸斑が残り、灰褐色で細い白い羽縁のある新しい冬羽が出てきているものと思われますがこれは認められませんでした。(記録した個体は1羽ですが、角度により黒い軸斑がよくわかるものとそうでないものがありました)(参考:夏羽について)夏羽は頭部からの上面が灰褐色で、黒い軸斑と淡い橙色の斑があり、雨覆は褐色で黄橙色の羽縁があります。胸は灰褐色で淡い橙色味を帯びます。

2022.07.25

コメント(0)

-

おはようツミ、集合住宅街での観察記(13)

鳥友k-tsuminetさんの街の集合住宅の谷間にある公園の一角でツミが暮らしています。12日にすべての幼鳥が巣を離れる巣立ちとなりました。その後、営巣木を中心にして3羽の幼鳥が残っています。成鳥雌雄は16日以降はほとんど姿を見せず、幼鳥たちは独力でセミなどの昆虫を捕食して食べています。ただし、末っ子は独力ではセミが捕獲できず、捕獲できた幼鳥に鳴き声をあげて頻繁におねだりしています。様子を観察していると、羽づくろいをしているもの、木の枝に腹ばいになり休むものなどいろいろで時間が過ぎるのを忘れます。(写真)2022年7月25日撮影

2022.07.25

コメント(0)

-

茨城県浮島周辺のシギ・チドリ、シーズンスタート(オジロトウネン夏羽などの観察記)

真夏の太陽がじりじりと照りつける中、いよいよ茨城県南部のシギ・チドリ観察シーズンがスタートしました。広大な蓮田は道路からみるとシギ・チドリが降り立つエリアがないように見えますが、数枚の田んぼに降り立つスポットがあります。今日、出会えたのはクサシギ2羽、タカブシギ30羽前後、オジロトウネン1羽、コチドリ15羽前後でした。このうち、オジロトウネンは夏羽から冬羽に移行中の個体でした。(写真)2022年7月24日撮影

2022.07.24

コメント(0)

-

カイツブリの羽色、いろいろ(成鳥夏羽、冬羽、幼鳥の特徴)

鳥友からカイツブリの成鳥、冬羽、幼鳥の羽色などについて質問をもらいました。過去の撮影画像をアップし、特徴を整理したものを提供します。(1)成鳥夏羽(2021年8月5日柏市柏の葉近郊で撮影)嘴は黒く嘴基部に白色(黄白色)の楕円形の模様があります。虹彩は黄白色。顔から頸側は赤褐色で、脇腹は淡い橙色、お尻は白っぽく見えます。(2)成鳥冬羽(2020年11月30日松戸市千駄堀、2017年1月15日手賀沼で撮影)夏羽に比べると淡色です。(3)幼鳥(3枚とも2021年7月15日埼玉県川越市で撮影)孵化後2ヶ月程度は頸から上部が白と黒の縞模様となっています。目が成鳥と比べるとくりっと丸いのが愛らしいです。なお、孵化して間もない頃は、頸から上部の白と黒の縞模様がはっきりとしませんし、嘴に黒い線が見えています。

2022.07.23

コメント(0)

-

おはようツミ、集合住宅街での観察記(12)

鳥友k-tsuminetさんの街の集合住宅の谷間にある公園の一角でツミが営巣しています。今朝、雨が降る前に現地に立ち寄りました。到着直後は2羽が枝に座り込んでおり、お腹が減ったのか鳴き声を時折あげていました。体の大きさが大分違い、大きい個体は雌、小さい個体は雄ではないかと思われます。観察していると、雨が降り出したので雨宿りができる木陰に移動すると、幼鳥たちも鳴きながら公園内の木を移動。その時、もう一羽の姿も発見し、計3羽の幼鳥の存在がわかりました。幼鳥たちはかなりのスピードで飛翔することができるようになっており、成長ぶりを実感。(写真)2022年7月22日撮影

2022.07.22

コメント(0)

-

柏の葉キャンパス駅近郊の探鳥記

柏市柏の葉キャンパス駅周辺では、ツバメ、イワツバメ、ヒメアマツバメとツバメ科の鳥たちや水辺の鳥の姿と出会うことができます。外気温35℃をこえるとの予報が出ている中、現地を訪ねました。先月30日にヒメアマツバメが前年作った巣をベースに巣の土台を作っていたイワツバメでしたが、巣が崩壊しており姿も見つけられませんでした。おそらく先週の大風・大雨の影響を受けたのではと思います。しかし、近くの商業施設周辺ではツバメが健在で、軒下に30羽以上もの若鳥が羽を休めていました。また、新たに誕生したツバメのヒナの顔も見つけました。また、施設の一角では噴水のむこうにアオサギの姿、涼しげなので写真を一枚。ツバメ類を観察した後、近くの湿地帯に移動。草刈りが終わり、全体が見渡すことができるようなり、ダイサギ、チュウサギ、バンの親子、カイツブリの親子、荒れ地では子育て中のコチドリが鳴き声をあげて私共のほうに飛んで近寄ってきました。たぶん、すぐ近くにヒナの姿があったのであっちへ行けとのメッセージだと思いました。気が付きなくてごめんね。(写真)2022年7月20日撮影

2022.07.20

コメント(0)

-

おはようツミ、集合住宅街での観察記(11)

鳥友k-tsuminetさんの街の集合住宅の谷間にある公園の一角でツミが営巣しています。昨日、大方の幼鳥が営巣木から離れ、2羽が残るだけになったととk-tsuminetさんから連絡をもらいました。現地を訪ね、様子を観察してきました。到着すると上空からすーと黒い影が見えたと思ったら成鳥雌が餌を巣に持参しました。2羽の幼鳥は枝から大急ぎで巣に移動し、親からの餌を受け取っていました。しばらく餌を食べ続けて満腹となると、営巣木の別の枝に移動。腹ばいになり何をするかと思ったらうとうと昼寝を始めました。小一時間、昼寝のあとは別の枝に移り羽づくろい。そして、周囲を見渡し、小腹が減ったのか今度は小さな虫らしきものをゲット。観察していると、かなり翼の力がついてきて滑らかな飛行も少し可能になっています。これから親鳥に連れられて飛翔や狩りの練習に入るものと思います。(写真)2022年7月19日撮影

2022.07.19

コメント(0)

-

手賀沼沿岸のヨシゴイ、水鳥観察記

二週ぶりにホームグランド手賀沼を訪ね、葦原地帯にヨシゴイの姿を探しました。ヨシゴイは、ガマの主体とした小さな島に営巣していて、ジュニアは8羽程度誕生しているようでした。親鳥は何度も餌を捕獲しに出かけ、帰還するとジュニアたちが我先にと餌を要求する姿を目撃しました。ここのヨシゴイは、営巣場所に上空から直接入らずに少し離れたところに飛来し葦原をたどり移動しジュニアの待つ巣に移動してきます。印旛沼などは巣のあるところに上空から直接入るのに流派に違いがあるのでしょうね。そのほか、オオバンの親子、カイツブリのヒナ、コブハクチョウの親子連れ、沿岸では電線に30羽程度のツバメの若鳥が横一線で並び親鳥が餌を運んでくるのを心待ちにしている光景を目撃しました。(写真)2022年7月17日撮影

2022.07.17

コメント(0)

-

おはようツミ、集合住宅街での観察記(10)

鳥友k-tsuminetさんの街の集合住宅の谷間にある公園の一角でツミが営巣しています。今朝も雨降りの朝で、幼鳥たちにとっては過酷のお天気です。雨が強く降っているときには巣に集合し、体を寄せ合っています。それが、小止みになると、一番仔から四番仔までは巣から離れて枝に移動します。五番仔だけは一番仔と思われる幼鳥がそばに付き添ってガードしたり、親が運んできた餌を五番仔だけ単独で食べられるようにまわりでガードしたり、観察していて兄弟愛を感じます。幼鳥が枝で休んだり、五番仔が餌をついばんでいるときは、成鳥雄、雌は集合住宅の屋上からその動きを見守っています。今朝も近くにカラスの小群が飛来したときにも鋭い鳴き声を出しながら追い払っていました。(写真)2022年7月16日撮影

2022.07.16

コメント(0)

-

おはようツミ、ヒナ成長の記録

鳥友の街の高層集合住宅の谷間にある公園の一角でツミが営巣しています。ヒナの誕生は親鳥の動きから6月22日頃と推定されます。以降、昨日までのヒナ(幼鳥)の写真をアップし成長ぶりを紹介します。6月29日:綿羽に覆われたヒナが少なくても2羽以上観察できました。まだ、日光がまぶしくて目もはっきりと開けられないように見受けました。雌が巣に滞在している間は、夏のお日様からヒナを守るのに雌は羽を精一杯広げて日陰をつくり、ヒナを覆っていました。7月2日:観察していてヒナが3羽存在していることがわかりました。6月29日と比較すると目がぱっちりとしている個体が多くなりました。この時も親鳥がヒナを強烈な日差しから守るために翼、尾羽を思い切り広げてその下にヒナが休んでいました。7月4日:白い第一綿羽から一週間ほどで第二綿羽に換わり頭頂、背、翼などの上面がバフ色を帯びてくるとされ、ヒナの様子をみるとこれを実感しました。誕生したヒナの大方が嘴の形状もかなりがっしりとしてきました。7月6日:一番先に誕生したヒナは下面が赤茶色の羽が出てきました。翼には早くも幼羽が見えるようになりました。これに対して二番仔は白い綿羽に包まれている部分が多く、ようやく胸の一部分に赤茶色の羽毛が出始めました。三番仔は、まだ姿を全部観察できていないので詳しくは不明。7月7日:一番仔と二番仔の羽は、もう幼羽がだいぶ増えてきました。7月9日:ヒナは合計5羽の姿を観察しました。ヒナのうち、四番目と五番目の仔はまだ綿羽に覆われているのに、一番仔から三番仔は幼羽がかなりふえていました。ヒナの2羽が巣から離れ巣立ちとなりました。7月12日:枝に並ぶと体の大きさが倍近く違う個体、虹彩の色が黄色味がかる個体、暗色の個体、目の大きさがひときわ大きくまん丸が際立つ個体とじつにさまざまでした。すべてのヒナが巣を離れ巣立ちとなりました。これ以降、幼鳥と呼びます。7月14日:すべて幼鳥には幼羽となり、腹に羽軸上に木の葉のような形の軸斑が見えるようになりました。角度によりハート型の斑が見えるようになりました。(写真)1枚目&2枚目6月29日、3枚目7月2日、4枚目&5枚目7月4日、6枚目&7枚目7月6日、8枚目7月7日、9枚目7月9日、10枚目7月10日、11枚目&12枚目7月12日、13枚目&14枚目:7月14日撮影

2022.07.15

コメント(0)

-

おはようツミ、集合住宅街での観察記(9)

鳥友のk-tsuminetさんの街の集合住宅の谷間にある公園の一角でツミが営巣しています。昨日は強い雨があったり雷がなったり、今日も雨があったりやんだりと巣立ちした幼鳥たちにとっては過酷な条件となっています。雨風の影響で巣や枝から落下していないかと気が気でないので、現地に立ち寄りました。雨のやみ間に到着してすぐに巣をみると、巣はからっぽでしたが枝に幼鳥たちの姿がありました。すぐに雨が降り出すと、幼鳥たちは申し合わせたように巣に帰還し、一羽ずつ座り込み、じっとする体勢をとっていました。この間も集合住宅屋上には成鳥雌がいて幼鳥たちをじっと見守っていました。少しして、雌が連続した鳴き声を出したと思ったら、雄が獲物をとってきて空中で雌に受け渡したとおもったら、雌はそのまま巣に帰還。座り込んでいた幼鳥たちは、親が持参した獲物を受け取るために腰をあげついばんでいるようでした。その後、満腹になった幼鳥たちは、巣すら枝に移動し羽づくろいをしたり、周囲を見渡したりを繰り返していました。(写真)2022年7月14日撮影

2022.07.14

コメント(0)

-

都内都市公園のホシハジロについて(交雑個体の可能性)

先月27日に都内の公園でササゴイを見に出かけた際にホシハジロを観察しました。翼を怪我をしていて越夏が2シーズン目となっている旨をリポートしました。しかし、ホシハジロとするにはいくつかの点で疑問を持ちました。(1)嘴が黒いものの、嘴の青灰色の帯はありません。(嘴の青灰色の帯は消失傾向で一様に黒くなることも多いとの文献での報告あり)(2)上面には波状斑はありませんでした。(雌の夏羽個体では体上面や脇に波状斑を欠き一様に褐色ですが、この特徴には該当しません)(3)風切に白い羽が認められます。(ホシハジロでは白い羽が入るものを観察したことがありません)(4)下面は白い状態でした。雌夏羽に認められる下面の粗い横斑はありません。上記の点からホシハジロの交雑個体の可能性が高いと考えました。なお、2022年6月27日に都内で撮影した画像を3枚比較として2021年1月印旛沼、2021年1月手賀沼で撮影したホシハジロ雌の画像をアップします。

2022.07.13

コメント(0)

-

おはようツミ、集合住宅街での観察記(8)

鳥友のk-tsuminetさんの街の集合住宅の谷間にある公園の一角でツミが営巣しています。今朝、現地を訪ねましたら、ヒナ(本日以降は幼鳥と記します)はすべて巣を離れて枝に移り巣立ちとなりました。しかし、巣立ちとなったものの、成鳥雌が餌を運んでくると大急ぎで巣に戻り、餌をついばんいました。その間は、雄が集合住宅屋上から巣を監視しているのはいつも通りでした。さて、枝に移動した幼鳥は、一羽ずつ見ていくと個性があります。枝に並ぶと体の大きさが倍近く違う個体、虹彩の色が黄色味がかる個体、暗色の個体、目の大きさがひときわ大きくまん丸が際立つ個体とじつにさまざまです。巣立ちとなり、これからは、親鳥は与える餌の量も減らし独り立ちを促す動きが出てくると思います。幼鳥は、独力でセミを捕獲したり、親鳥に連れられて狩りの修行に出かけるようになると思います。(写真)2022年7月12日撮影

2022.07.12

コメント(0)

-

アオハズクが食べている餌とその量について

昨日、茨城県南部でアオバズクを観察しに出かけました。巣から離れた木の幹周辺にクワガタなどの昆虫の食べかすを見つけました。番が飛来してから渡去するまでどの程度の餌を食べるものかと思い、文献を調べてみました。飯村(1984)は、アオバズクの繁殖に関する知見を整理し報告しています。報告によると、トノサマバッタ、スズメガ科3種、ヤガ科のキシタバ、カンキリムシ科3種、コクワガタ、コガネムシ科1種が餌の残骸として観察できたと述べています。アオパズクの体重は約350gで、食餌物1日1羽当たり28.7g、番の2羽で1日あたり57.4gを摂食していることが把握できたと記しています。さらに、アオバズクが日本に飛来し繁殖のために滞留する五ヶ月でコガネムシ(体重0.7g)に換算すると21525頭を食べていることになると指摘しています。なお、コクワガタの体重については調べてみましたが報告している文献はなく、オオクワガタが50g前後との記述のあるwebがあっただけでした。(引用文献)飯村 武.1984.アオパズクの繁殖生態に関する知見.p44-49神奈川県自然誌資料.神奈川県立自然保護センター.

2022.07.10

コメント(0)

-

おはようツミ、集合住宅街での観察記(7)

鳥友のk-tsuminetさんの街の集合住宅の谷間にある公園の一角でツミが営巣しています。幼鳥たちの愛らしさを見ようと今朝も現地へ。今朝は巣を離れた巣立ちしたヒナが3羽にふえていました。観察後、現地でk-tsuminetさんとご一緒になり、若鳥の羽毛について現地で復習。写真は、今朝撮影した若鳥です。(1)目の上に白色がかった眉斑が出ていました。(2)頭上は黒褐色と茶褐色の縦斑のように見えました。(3)腹には羽軸上に木の葉のような形の軸斑がありました。角度によってはハート型の斑が見えることもありました。(4)脛毛は、クリームがかった白色で先の四分の一位のところに暗褐色の軸斑があり、基四分の三のところに暗褐色の横帯が見えました。(5)爪は黒色でした。(成鳥雄と雌は灰黒色)このほかの特徴は次回以降に復習をすることにして現地をあとにしました。(写真)2022年7月10日撮影

2022.07.10

コメント(0)

-

茨城県南部のアオバズク観察記

茨城県南部に飛来しているアオバズクに会いに出かけました。5月17日に飛来して以来、二ヶ月が経過し、前回はペアが泣き交わしていましたが今日は1羽のみでした。巣の方向に耳をかたむけ、時折眼下に通行する方、自動車が駐車したりするときだけ、細目をあけて様子をみているようでした。(写真)2022年7月9日撮影

2022.07.09

コメント(0)

-

おはようツミ、集合住宅街での観察記(6)

鳥友のk-tsuminetさんの街の集合住宅の谷間にある公園の一角でツミが営巣しています。ヒナ4羽を観察なさったと連絡をいただき、今朝現地に出かけました。いつものように成鳥雌が成鳥雄から獲物を受け取ると巣に運搬し、ちぎって与えていました。その間は、雄が見張り台から巣を監視しカラスが接近すると鳴き声を出しながら追い払っていました。しばらく見ていると、ヒナは合計5羽の姿を観察しました。ヒナのうち、四番目と五番目の仔はまだ綿羽に覆われているのに、一番仔から三番仔は幼羽がかなりふえていました。ヒナのうち、2羽は巣から離れた枝に移動していましたので、今朝をもって巣立ちとします。(写真)2022年7月9日撮影

2022.07.09

コメント(0)

-

印旛沼のヨシゴイ、オオヨシキリの子育て観察記

佐倉のアオバズクの様子を見に出かけましたが、いつものスポットに姿がなかったので印旛沼にむかい、ヨシゴイ、クロハラアジサシ、コアジサシ、アジサシ、コチドリ、オオヨシキリに出会えるポイントで待機しました。ヨシゴイは、子育てが最盛期を迎えており、親鳥が葦原上空をいったりきたりをする光景を目撃できました。風が強く、記録写真は無理かと思いましたが、なんとか葦原に飛来した光景を撮影できました。また、オオヨシキリも縄張りを守る雄、餌を探しに出かけるものがやはり餌場と巣を何度も往復していました。とまっている草原が強風で大きく揺れてバランスをとるのに四苦八苦。このほか、印旛沼の水面の上をクロハラアジサシ、コアジサシ、アジサシが合計50羽以上飛翔する姿を目撃しました。(写真)2022年7月7日撮影

2022.07.07

コメント(0)

-

おはようツミ、集合住宅街での観察記(5)

鳥友の街の集合住宅の谷間にある公園の一角でツミが営巣しています。3羽のヒナが誕生し、観察するたびに羽色が変化しています。一番先に誕生したヒナは下面が赤茶色の羽が出てきています。また、翼には早くも幼羽が見えるようになりました。これに対して二番仔は白い綿羽に包まれている部分が多く、ようやく胸の一部分に赤茶色の羽毛が出始めました。三番仔は、まだ姿を全部観察できていないので詳しくはわかりません。今朝到着したばかりには巣にはヒナ3羽だけでしたが、少しして成鳥ペアが鳴きながら巣に近い木に飛来しました。よく見ていると、雄が捕獲してきた餌を雌にプレゼントし、雌が巣に運搬し、ちぎってヒナに与えていました。(写真)2022年7月6日撮影

2022.07.06

コメント(0)

-

埼玉県吉川市から越谷市にかけて水辺探鳥記

JR武蔵野線吉川駅北側に広がる水田地帯と市内から観察できるサギのコロニー、越谷レイクタウン駅北側の調整池を訪ね、サギ、アジサシ類などを探索してきまた。(1)吉川駅北側の水田地帯の鳥武蔵野線沿いにある水田は、市内にあるコロニーで子育てをしているサギたちの餌を捕獲するエリアのひとつです。写真は、カルガモ成鳥、コサギ、アオサギです。カルガモの淡色羽縁は羽先で途切れていないので成鳥とわかります。(幼羽は淡色の羽縁は羽先で途切れています)(注)水田地帯には駐車スペースがまったくありません。駅から徒歩のみです。(2)吉川市内のサギたちコロニーは中世以前から稲作地帯として発展してきた町に隣接する河川沿いにあります。道路沿いの河川敷から見える範囲で約250羽前後が羽を休めていました。写真は、ゴイサギ、アマサギ、アオサギ、チュウサギです。うち、チュウサギは親鳥が生まれたばかりのヒナを翼でおおうように保護していました。(注)コロニーが見られる道路沿いには駐車スペースがありません。アクセス方法は吉川駅から茨急バスを利用し吉川市保健センター前で下車し徒歩のみです。(3)越谷レイクタウン北側の大相模調整池の鳥北側のゾーンにはカワウやヨシゴイが生息していますが、ヨシゴイの姿は確認できず。それでも、池の水面をコアジサシが飛翔する姿がありました。上面が一面グレーの成鳥夏羽、成鳥ですが上面に白い羽が少し残っている個体とよく見ると少しずつ違いがありました。(写真)2022年7月5日撮影

2022.07.05

コメント(0)

-

おはようツミ、集合住宅街での観察記(4)

鳥友の街の高層集合住宅の谷間にある公園の一角でツミが営巣しています。3羽のヒナが誕生し、立ち寄るたびに成長しているのを実感します。白い第一綿羽から一週間ほどで第二綿羽に換わり頭頂、背、翼などの上面がバフ色を帯びてくるとされています。今朝のヒナの様子をみるとこれを実感します。逆算していくと、6月20日前後が誕生日ではと推定できます。また、親鳥に注目してみると、成鳥雌は29日までは巣にとどまって雄が運搬してきた獲物をちぎってヒナに与えていましたが、強い日差しからヒナを守っていた2日を除き巣を離れることが多くなっています。今朝は地上高30メートル程度の集合住宅屋上に成鳥ペアが巣を見下ろして見守りをしていました。(写真)2022年7月4日撮影

2022.07.04

コメント(0)

-

イワツバメはどこで寝るの?

先月30日に柏の葉キャンパス駅近郊でイワツバメが巣を作っている旨を報告しました。記事を読んでくれた鳥友からイワツバメはどこで寝るのかと質問をもらいました。よく聞いてみると、ツバメやショウドウツバメ,コシアカツバメは渡りのコース上のヨシ原などに集まって休むことが文献や画像記録によって報告されているのに、イワツバメについてはねぐらに関するリポートもないとのことでした。西(2013)は、イワツバメの形態や分布、生息環境、生活史などを整理し報告しています。その中に「巣に入れなかった個体は、日没が近づくと小群になりコロニー上空へ飛び去り、この小群は日没後もコロニーに戻ることはない。さらに,ヒナの巣立ちが近づくと巣でねぐらをとらない親鳥が観察されるようになる」、「ヒナは巣立つと巣にはほとんど戻らなくなる」と報告しています。飛行能力に優れたアマツバメ類は、飛びながら睡眠をとると聞いていますが、イワツバメも同様に飛翔しながらの睡眠なのでしょうか?(引用文献)西 教生.2013.生態図鑑.イワツバメ.Bird Research News Vol.10 No.9.p4-5.(写真)2022年6月30日柏市柏の葉キャンパス駅近郊で撮影、2019年4月19日同地で撮影、2018年6月24日同地で撮影、2013年6月2日柏市柏にて撮影

2022.07.03

コメント(0)

-

おはようツミ、集合住宅街での観察記(3)

鳥友の街の高層集合住宅の谷間にある公園の一角でツミが営巣しています。今朝、観察していてヒナが3羽存在していることがわかりました。酷暑の中、ヒナを強烈な日差しから守るために翼、尾羽を思い切り広げてその下にヒナが休んでいます。今年はじめて産卵・子育てをしている雌なのに真夏の子育て術を習得しているなんて、脱帽です。(写真)2022年7月2日撮影しゅう

2022.07.02

コメント(0)

-

おはようツミ2022年観察記(26)(ツミとコゲラの巣作り観察記)

今年誕生したヒナ3羽が林から姿を消した林ですが、雌雄ペアがどうしているかと今朝訪ねてみました。巣から離れた木の枝に成鳥雄の姿があり、林の外で捕獲した餌をついばみ、その後新しい巣を探しているような素振りも見せていました。カラスにヒナが襲撃された可能性が高いのに、同じ林で営巣となるといいのですが。林の中では、ツミのほか、シジュウカラ、メジロ、コゲラ、オナガといった鳥たちが活発に動き回っています。このうち、コゲラが木の幹を嘴でつつき、体がすっぽり入るサイズの穴をつくりあげ潜ってはまたそとに出てみたり、入り口の具合を確かめてみたり案外慎重に作っていました。巣を作るのは、一般的には1週間から10日程度の日数がかかると聞いています。10日もの間、よく脳震盪を起こさずに作り上げるものです。(写真)2022年7月1日撮影

2022.07.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- バスフィッシング大好き♪

- 霞ヶ浦で陸っぱり

- (2025-11-06 08:00:05)

-

-

-

- 管理釣り場のルアーフィッシング

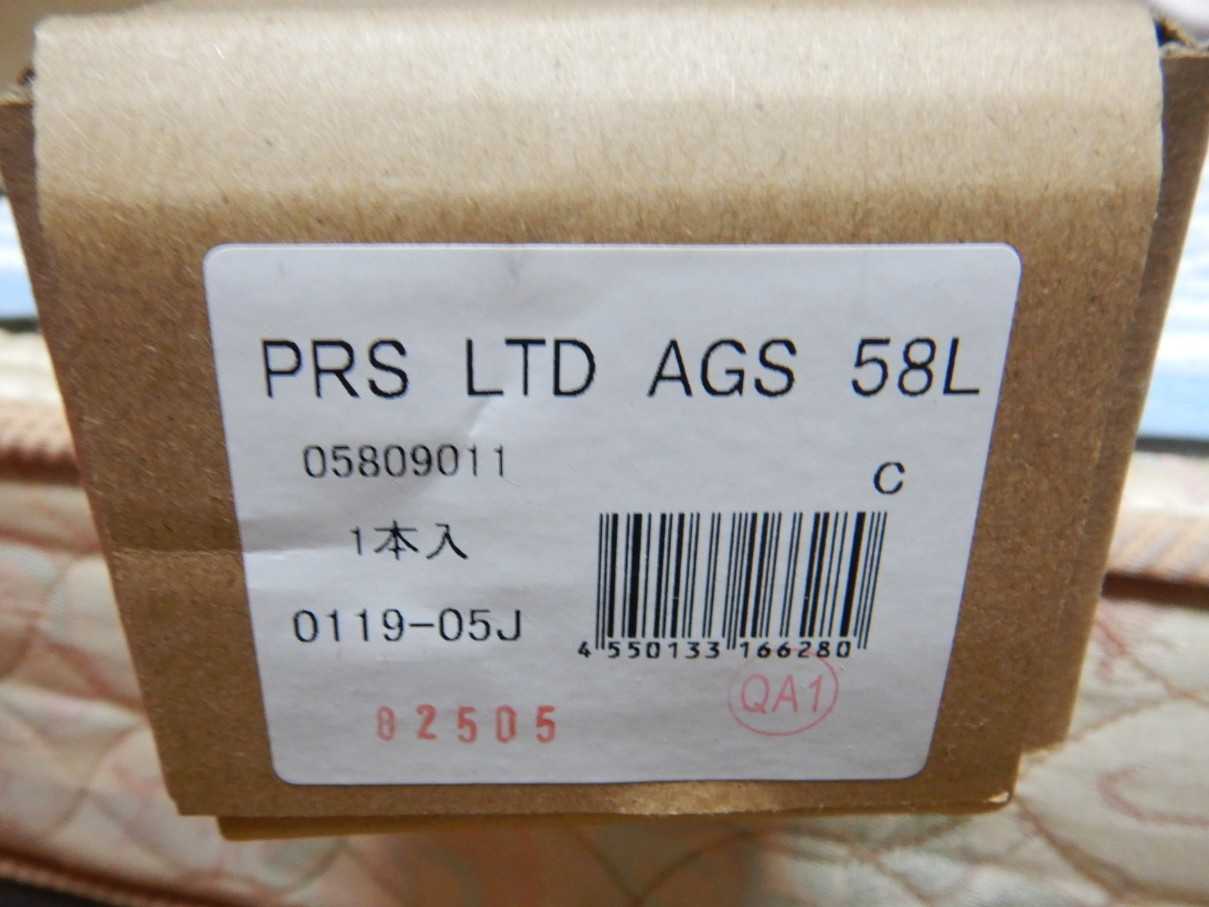

- NEWロッド(LTD AGS 58L)

- (2025-11-05 18:30:05)

-

-

-

- 鮎釣り

- 刈谷市幸寿司本店 亀尾島川の鮎九竿…

- (2025-10-08 13:55:29)

-