2012年07月の記事

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

ほんのり塩味

ほんのり塩味の“真夏のピノ”、海洋深層水から濃縮した天海の塩使用。先週末に、久々にピノ食べて懐かしい感じがしたんですがほんのり塩味、ちょっと食べてみたくなりました。今年は、塩麹とか塩味が流行ってますね。昨日、お母様自身も教育関係に携わっておられる方と「お子さんをサポートしておられる お母様方からしたら すべてうまくいくこと 順風満帆なことを望まれるけれど 学生のうちに 成功も失敗もたくさんして 失敗したときは リカバーする方法も学んだり たくさん小さな成功も積み重ねたり いろんな経験をしたらいいと思うのです。 このときにしか経験できない 多くのことがあるので。 」「経験してしまった私からしたら ほんの一瞬の出来事なんですけど それが、当人やお母さんにとっては とっても大変だったりもするんですよね。」そんなお話をしたことをこのピノのお話で思い出したんですが「ほんのり塩味」が効いているそんな風に捉えられたらその奥にある甘味も感じられるようになるかもそんな風に思います。Koop - Summer Sun

2012年07月31日

コメント(0)

-

金メダルを獲る人

金メダルを取る人が準備段階で必ずやる“あること”具体的にイメージする。なりたいことを想像する。言われたら、それが大切だとみんな知ってるし『こうなりたいなぁ』とか一瞬なら、みんなやるんだけどそれを何度も何度も繰り返したり揺らぎそうになったとしてもありありと感じられるまで確信が得られるまで繰り返ししたり自分をそのイメージに近づけていくそれって、すごいことですよね。ロンドンオリンピックでメダルを獲った選手たちのインタビューを聞いていて「いいときは、ほんと一瞬なんですが この一瞬のために、やってきたこと それが、叶って本当に良かったです。」口々にそんな風に話す姿に夢を見続けると、夢に似てくるというけれど具体的にイメージし近づけていくって本当に素晴らしい力を持っているんだなとちょうど、昨夜思ったところでした。ロンドンオリンピックで印象的なシーン、言葉ありましたか。(以下、コラムです。)成功する人は、何度も成功しています。それは成功が決して、まぐれではなく必然的にそうなったからです。そして、そうした人たちは成功するために共通の習慣を持っているのです。 もし、皆さんが最高の成果を出して成功したいと願いなら、まず第1にすべきは、そうした人たちの持つ素晴らしい習慣を取り入れることです。習慣が知らない間に、皆さんを成功へと導いていくでしょう。 ●将来像が分からない人々 「どのようなビジネスマンに なっていたいですか? どういった人生にしたいですか?」 入社希望の大学生や転職希望者によくやる質問です。しかし、多くの人は「周囲から信頼される人」「仕事をまかせられるようになりたい」など当たり障りのない回答がほとんどです。 内定を取りたい気持ちが先走って、なるべく良い自分をアピールしようとするからかもしれません。しかし、紋切り型で逆にアピールにならないのです。よくよく聞いてみると、そんなこと考えたこともない人も少なくありません。 ●成功する人は具体的なイメージを刷り込んでいる 将来成功する人は違います。なりたい自分像がとても明確です。良い悪いは別として、イメージがとても具体的。「成功した金でハワイに別荘を建てる」「故郷に学校を作る」「毎日、大好きなステーキを食べたい」などレベル感はさまざまですが、「具体的である」という点がとても大事なことです。 一流のアスリートだって金メダルを取ったり、試合に勝ったりするイメージ映像を何度も自分自身に刷り込み、それを具現化するために身体を動かします。これはアウトプットから逆算して行動しているのと同じこと。ロンドン五輪がいよいよ開催しましたが、このような晴れ舞台に集結する一流アスリートは、こうしたイメージトレーニングがしっかりしています。 ●スキルは道具であって、目的にしてはいけない ビジネススキルは何のためにやるかといえば、やはり「なりたい自分になる」ためのものだと思います。なりたい自分像は人それぞれでしょうし、なったらなったで、さらに上のなりたい像を掲げて努力をするものです。だからこそ、学習は一生続くことになります。 ビジネススキルはいわば道具です。道具なのですから、うまく使えないと未来はない。調理器具はうまく使えないけれど料理のうまいシェフ、大工道具はうまく使えないけど立派な家を建てる大工はいませんよね? 成果を出す人はかならず、人一倍道具を愛し、知り抜き、磨き上げ、自分なりのオリジナル道具を考案しようとします。 私たちがビジネスや人生において、成果を出そうと思えば同じことです。ビジネススキルを知り抜き、磨き上げ、自分なりの思考法やフレームワークを考案すべきなのです。 そのためにも、まずはなりたい自分を具体的にイメージしてみませんか?そんなに立派なものでなくていいのです。人に言えないような恥ずかしいものでもいい、自分自身確かに「こうなりたい」と思える姿を目標に添えてはどうでしょうか? miwa「ヒカリへ」

2012年07月31日

コメント(0)

-

さあいこう

そもそも「ヤル気」が出ない理由とは?「なかなかヤル気がでないんです。」「どうしたら、やる気がでるんですか。」たまに聞かれたりします。そのときどきで、その人その人で答えは、違うんですが要は、その人のエネルギーが上がるものならなんでも、いいと思うのです。「私はどんな人も前向きに頑張れば きっといいことがあると思って来たんです」「生きていればまだまだいいことがある、 だから病院に戻って治療を受けてください」 「本当にいいことなんかあるのかね。 じゃあ、それを証明してみてくれるかな」 ちょっと前の朝の連ドラの梅ちゃん先生でそんなやりとりがあって確かに、どう証明するんだろうと自分も思って数日考えていました。梅ちゃん先生は、音信不通になっている娘さんを探し娘さんとその男の子と会わせることで生きる希望を与えるという感じだったんですがいまが楽しいと同時に未来に楽しみなことがあるときって希望があるということだしそれが、いまのやる気につながるのかな?そんなことを感じていました。今日のコラムもちょっと面白い分析だなと思いました。「どうしてもヤル気が出ねぇ」、「目の前の山のような作業に手をつけたくねぇ」。そんな日は誰にでもあるが、会社としては知ったこっちゃない。自分を奮い立たせようと、心のなかで「気合だー!」と叫んでも効果なし。しかし、諦めるなかれ。ヤル気のメカニズムは実は超単純なもの。コツさえ覚えれば、今日から無気力地獄を脱出できる! ◆そもそもヤル気が出ない理由とは? なぜ、人はヤル気を失ってしまうのか? “爆発的モチベーター”として、多くの人のヤル気を引き出してきた坂田公太郎氏にそのメカニズムを聞いた。 「ヤル気が起きない人には3タイプあります。(1)は日常に変化や刺激がなく怠けてしまっているタイプ。(2)は新しい刺激が多すぎて脳が混乱しているタイプ。そして、(3)は自身が変化を恐れてしまっているタイプで、目標を立てるものの、どこかで変われる自信がないため行動がストップしてしまう。たいていどれかに当てはまるはず。自分のタイプに合わせて解決していけばいいのです」 つまり、刺激がなければ刺激を与えればいい。刺激が多すぎるなら休んだらいい。本気で変わりたいなら、今まで絶対やらなかった行動をすればいいということ。とは、わかってはいるけど、簡単にはいかないのが現実で……。 「3タイプに共通して言えるのは、 第一に自分がどうなりたいかを把握していないことです。 仕事なら出世したいのか、 給料を上げたいのかなど目的をはっきりさせることが必要。 そして第二に、自分が大好きで 得意な仕事を知っておいてください。 逆に“やりたくない仕事”もです。 すべてに全力で挑もうと 力を入れてしまうのも ヤル気を失ってしまう原因。 力を入れるべきポイントをつかんでおけば、 余計なところにエネルギーを使わなくて済むのです。 忙しい人こそ知っておいていただきたいです」 坂田氏は、 「短所はシカトしていい」と力強く付け加えた。 「3本やるべき仕事があったとしたら、 そのうち1本、得意であり、 出世や昇格に?がる 仕事に100%出せれば十分です。 得意なことが伸びれば、それだけ あなたが必要とされる人物に近づくはずです」 自分を高めるためにはまず、 短所はさておき長所を伸ばすように 行動すればいいというわけか。 wyolica - さあいこう

2012年07月30日

コメント(2)

-

キミを救う言葉

言葉や歌詞が折れそうなこころを救ってくれるときって、ありますよね。「かなり落ち込んでいたから どうなるんだろう? なんとか越えてくれたら そう思いながら なにか声をかけてやろうかと 様子を伺っていたんですが 自分で本やネットから 勇気付ける言葉を捜して 書き留めていたんで これならいけるかなと思ったんです。」今月初め、あるお母様とお話してそんな言葉を聞かせてもらいました。袋小路に入ってるように感じるとき誰かの言葉や何かの歌の歌詞が新しい光が差し込むように感じてちょっとした言葉がなにかのヒントになる。そんなときありますよね。今朝、新聞の日曜版に入っていたコラムこれを読んだとき、同じことを感じました。『新 心のサプリ』 海原純子さん『意識の力 無意識の力』「明日は早起きしなくちゃ」と思うとなかなかねつけなくなったり途中で何度も目が覚めたり挙句の果てに目覚まし時計が鳴るずっと前に目が覚めて「もっとねられたのに」と残念な思いをした経験のある方も多いのではないだろうか。逆にいつも決まった時間に起きなければ仕事に遅れるようなスケジュールの時は目覚ましをかけなくても自然にその時間に起きられられるものだ。目覚ましでおきるのは強制覚醒といわれ自力で起きるのは事故覚醒と名づけられているが興味深いのは、ふだん自力で起きる習慣がついていない人が「翌日は朝早く起きなくちゃ この時間に起きよう。 」と心に決めるとそれがストレスになりなつけなくなったり眠りが浅くなったりするのだという。人間の意識というのはかなり大きな力となることがわかる。さらに、自力でこの時間に起きようと決めると起床予定時間の1時間前から副腎皮質刺激ホルモンが分泌され起床準備をしていると報告されているからあらためて意識の力はすごいと思う。心の中で決めたり、こうしようと方向付けたりするとその方向にむかって体は動いていくものである。睡眠に限らず心の中で思う、感じることは体のみならず人生にも影響を与える。先日、外資系企業の取締役副社長をしている知人を大学のゲストスピーカーとして招いて講義をしてもらった。彼女はごくふつうに大学を卒業し商社に入社したが入社数年目に出来の悪い男の後輩が上司になり「このままではダメだ」と思い退社しアメリカ留学を経てアメリカの会計士の資格をとり働き始めた。数々の転職やチャレンジのキーワードは「もしかしたら、自分には それができるのではないか。」「やってみよう」という心の中のつぶやき。その意識が大きな力となって人生を方向づけていったような印象をもった。心のなかで思うこと自分でも気づかずにいる潜在意識の中にもっている思いの力というのはすべて解明されているわけではないから一見非科学的に感じたりする。しかし、さきの睡眠の例でもわかるように「こうしよう」と思うとそれにむかって体が準備している何かがあることはたしかだ。だとすれば、やはり、自分がこうなりたいこういう人間になりたい、というイメージポジティブで幸せな自分像を毎日心の中で思い描くことは大事なことなのではないか、と思う。こうしたい、という思いが自然にその方向にへの行動や努力を生む。こうありたい自分こうあってほしい社会をイメージするのを青くさいなどど笑ってはいけない、と思う。『すべては、意識』(2011年02月02日)wyolica スパークル

2012年07月29日

コメント(0)

-

読書感想文(4)

「読書感想文、どんな風に書いたらいい?」「読書感想文、夏休みの宿題なんだよね。」このところ、またよく耳にします。夏休みが終わりに近づくと特によく耳にしたりしますがこの時期だから「どんな本をそれに選ぶか そこから始めたら面白いし 読んだ本の気に入ったところと 自分の体験を重ね合わせていくのに 早めに取りかかっていると とっても、いいものができるよね。」そんな風にも話しています。読書感想文の書き方については何度か書いたことがありますが改めていつもとは違った視点て書いてみたいと思います。「読書感想文って どうやって書けばいいの?」と聴かれたとき「読書感想文は、本から読み解く風景と 自分の体験とを2つ重ね合わせることなんだよ。」って、お話しています。一番よくないのはストーリーの粗筋を書いちゃうパターン。「書くことがなかったらね だいたいの本の粗筋を書くねん。 そしたら、だいたい字数が埋まるから。」そんなことを聞いちゃったりもするんですがこれでは、意味がありません。だって、聞きたいのは、読んだ感想なんですから。では、どうしたらいいのか?これは、「私だったら。」です。前にも書いたことがあるありとキリギリスの物語だったら私が、ありだったらそれとも、キリギリスだったら物語のあるシーンに着目して「あのとき、私が○○ならこうした。 そしたら、こうなったはずで。。。」って、書いていったらいいのです。そして、もう一つは「クライマックスのセリフから書き始めること。」例えば、さきほどのありとキリギリスの物語だったらきりぎりすの 「まだまだ、時間はありますよ。 だいじょうぶ。だいじょうぶ。」という言葉や 「夏の日に、ありさんの注意を聞けばよかった。」そんなセリフから始めると書きやすくなりますよね。夏休みの宿題、読書感想文にぜひ、ご活用くださいね。えっ?「小学生の子供がいない」ですって?実は、この手、大人になってからもあらゆる場面で使える手なのです。突然、意見を求められた時、「もし、私が〇〇の立場でしたら…」とか言っちゃう。雑談で、人に夏休みの旅行の話をする時も、いきなりクライマックスの話だけをする…。「パスポート無くして大変だったよ」が出だしでいいんです。ね、ちょっと使えませんか。『最高の思い出を』(ありときりぎりすのお話)

2012年07月27日

コメント(0)

-

脳の使い方の違い(2)

男女で異なる「節約脳」の特徴(記事)男性と女性と同じものを見ているようで見えているものが違うのかもしれませんね。違うからと、衝突するのではなく似ていて、違うものと思ったら互いに補い合えるかもしれませんね。こういう風に脳の使い方の違いというか特性を知って、活かしていくって面白いですね。昨日、深夜に脳トレの面白い番組をしていたので今朝、録画したものを見ていました。脳活アップデートQ!という番組で関東ローカルで何度かしていて関西でも深夜枠でお試ししているんですがこの番組、問題の前にクイズの正解や解き方を先に教えてしまそんな不思議なクイズ番組なんですがマジックショーに似てちょっと楽しいなと思っています。例えば。。。ワンツーなぞなぞというのがあって。「1つだと、『鳥』なのに 2つになると、『滑る』ものはなに?」攻略法は、2つになる方を先に考えると教えてくれるのです。『滑る』というと、『ツルツル』だから、1つだと、『つる』だよ。では、「1つだと『36』なのに 2つになると、『泣いちゃうもの』はなに?」ちなみに、このワンツーなぞなぞは言葉の表現力に関係していてリズムに関わる右側頭葉と言葉の理解に関係する左側頭葉の働きを鍛えるものでテキストなどの表現がなかなか思いつかなかったり会話や文章がなかなか続かないというのに、効果的だそうです。では、もうひとつ「1つのときは、お酒が飲めるところなのに 2つになると、髪の毛を着れるところは、なに?」他には、『法則なぞなぞ』というのを紹介していて言葉から映像認識していくことを鍛えるとして映像化の訓練をしていました。『魚屋さんがCDをリリースして 自分の店で売ることにしました。 何の後ろに置くことにしたでしょう。』とか『四国の中にある飲み物は いったいなんなのでしょう。』というのをやっていました。慣れていないとパッと出てこないけれど慣れてくると、最初のワンツーなぞなぞだと問題まで作れてしまいそうですね。小論文とか読書感想文について書こうとしていましたがこの発想は、小論文や読書感想文に大きく関連するなと思ったのでちょっと書いていました。なぞなぞ、いかがでしょう。『脳の使い方の違い』(2010年01月30日)マーメイドラグーンシアター

2012年07月26日

コメント(2)

-

王様マインド

奴隷マインドから王様マインドになると、全てが良い方向に変革する?(記事)『王様マインド』うまいこと言うなぁって、読んで思いました。「楽しんでいる人と、 何故かうまくいかなくて悩んでいる人 ぜんぜん違うように見えるけど ちょっとした意識の違いなんだよ。 でも、その意識の違いが 大きな違いをうんじゃうよね。」今日ちょうど同じようなことを中学生や高校生と話していました。夏休みの宿題とかテスト勉強とか読書感想文の話なんですけど(笑)このコラムを読んでいてアメリカのストーンカッター、石切職人さんのお話を思い出しました。豊臣秀吉さんの城の石垣づくりのお話でも同じようなお話があるのでご存知の方も多いと思うのですが。。。『旅人がある村に行ったところ、 石を切り出す集団がいた。 その様子をみて旅人は 「何をされているんですか」と聞きました。 すると眉間にしわを寄せながら、 「この忌々しい石を切り出すのに みんなで悪戦苦闘しているんだよ」と言いました。 また、しばらく行くと 同じように石を切り出している 別の集団がいました。旅人は聞きました。 「みなさん、何をしているんですか」 するとニコニコしながら 「私たちは、村人の心の安らぎとなる 教会を作らせていただいているのです。 この石は教会の、あの部分に使われるのです」』意識と分析、そしてイマジネーションとっても大切ですね。そして、王様マインドと奴隷マインドはゆとりがあるか、ないかの違いなのかもしれませんね。夏休みがきたらいつもとはリズムが変わるからとゆとりをもったスケジュールをとある程度イメージしていたんですがまだまだシミュレーション不足だったようです。王様マインド、まだまだですねぇ(汗)■ 教育の場での王様マインド 『教育とは、将来、王となる子供たちを 立派な王として整えていくことです。 自由な発想で各自に与えられている才能を引き出し、 自分で考えさせ、創造性を伸ばす教育です。 一人ひとり、ユニークな才能や 能力を伸ばしていくのが王様マインドの教育です。』 とっても心にしみ込みました。この『自分で考えさせ、創造性を伸ばす』に関連して冒頭にもでてきた読書感想文や近年、高校入試でも増えている小論文について書こうかなと思っていたんですが長くなったので、それは改めて書いてみようと思います。 (以下は、コラムです。)人は、大きく分けると、人生を楽しんでいる人と、何故かうまくいかなくて悩んでいる人の2種類に分かれます。ここには、何か基本的な違いがあるはずです。 『王様マインドと奴隷マインド』(サンマーク出版/刊)の著者である松島修さんは、仕事・お金・教育・恋愛・人間関係など人生のすべての分野で、心構え(マインド)が大切であり、必要なものを手に入れて幸福に生きることのできるマインドを“王様マインド”としています。 この“王様マインド”が人の本来のマインドであり“奴隷マインド”に置き換わってしまったことで、うまくいかない状態を自分でつくりだしているとのことです。 では、この“王様マインド”とは一体どのようなものか松島さんに聞いてみました。 ■王様マインドと奴隷マインドの違い 王様と聞くと自分勝手で横柄な王様をイメージすると思いますが、本来の王様とは、「国民を愛し、国と国民を建てあげ、 国民を守るためには命を捨てる 覚悟ができている使命を持った者」です。そして、愛と喜びに溢れ、高潔で知恵と気品と謙遜が備わり、大きな富を持っています。 ここでいう富とは、とても広い概念です。 お金や株、貴金属、不動産などという資産だけではありません。才能や能力、知恵、人間関係、周りの環境なども含みます。 さらに、富には、自分の周りに平和をつくり出すこと、また自分自身の内面を磨いていくことさえも含まれます。 このような富を生まれつき持っているのが王様です。 そして、王様とは、自分の価値を知り、天に生かされて、自分の使命に歩む者です。 王様は天以外のものを恐れず、この世の何ものにも支配されることはありません。 私たちは一人ひとり、与えられている領域で王様であり、これが王様マインドです。 一方、奴隷マインドは、自分は価値がない存在だと思ったり、それゆえ自分に価値をつけようと努力する、もしくは人生の目的がなかったり、的外れな目的に向かうことになります。そして愛されていることを実感できない傾向があります。 ■会社の中での王様マインド奴隷マインド 王様マインドは、創造性を発揮して、新しい価値を生み出すマインドです。 人を幸福にしてお金をもらうのが王様マインドの仕事です。 つまり、仕事をすることが社会貢献になり、それは本人にとっては楽しみであり、遊びのような感覚です。 一方、奴隷マインドの仕事は同じ給料であれば、なるべく仕事をさぼりたい、又は反対に、自分が貧乏は嫌だ、王様(お金持ち)になりたいと、頑張って働き、ワーカホリックになりやすいです。 また、奴隷マインドが蔓延した会社は、部下の成功は自分の功績、自分の失敗は部下の責任というようなスパイラルが蔓延して、業績は上がりません。 会社が繁栄するには王様マインドが不可欠です。 ■教育の場での王様マインド奴隷マインド 教育とは、将来、王となる子供たちを立派な王として整えていくことです。 自由な発想で各自に与えられている才能を引き出し、自分で考えさせ、創造性を伸ばす教育です。 一人ひとり、ユニークな才能や能力を伸ばしていくのが王様マインドの教育です。 一方、奴隷マインドの教育は、自分で考えることをさせずに、言われたことを忠実に実行させるための教育です。 ○か×で形に合わせるという教育で、均一化され教えらえたことを模倣する傾向があります。自分の使命とは関係なく、給料の高い会社に入るために良い大学に行くという発想が奴隷マインドの発想です。 本書では、人生を幸福に生きるための“王様マインド”について詳しく明かされています。 自分のマインドが“王様”か“奴隷”かチェックもできるので、一度自分のマインドが幸せを手にすることのできるものなのかを確認してみてはいかがでしょうか。 「ファンタスティック!白雪姫」東京フィルハーモニー交響楽団

2012年07月25日

コメント(4)

-

新天地

■イチロー即先発、マリナーズ戦に…背番号は31(読売新聞 - 07月24日 10:46)『同じことの繰り返しって つまんなくなるんだよなぁ。』といつもと違う髪型にしてみようとカットしに行った帰りにこのニュースを知りました。髪型は、さほど変わってないんですが(笑) 「アメリカでは トレードを言い渡されたその日に 相手側のユニホーム着てベンチに入り そのまま試合に出て活躍する そんなこともあるんだよ。 ドライさを表すエピソードだよね。」そんな話を聞いていましたが現実に、そんなことがあるだなんて。新しい環境で、新しい刺激を受けて新たなエネルギーと喜びや楽しみを得るわくわくしちゃいますね。ヤンキースにとっても移籍したイチロー選手にとっても放出したマリナーズにとってもこのトレードはよかったんじゃないかと思います。さっそく、ヒットと盗塁を決めたとかイチロー選手、そして、川崎選手の活躍を期待しています。イチロー ヤンキースへ電撃移籍後の初打席ヤンキースVSマリナーズ

2012年07月24日

コメント(0)

-

うっかりミスに隠れた本音

忘れ物、時間に遅れる……うっかりミスに隠れる、仕事に対するあなたの本音(記事)うっかりミス、ケアレスミスなんど言っても直らないミスこのミスに関するお話はたびたび話題になります。「どうしたら、直るんでしょうか。」って。自分も同じようなミスを繰り返すことがあって「何度言ったら、直るのかな?」そんな風に言われることがあります。気をつけているつもりだったり気を引き締めているつもりなのにときどき抜けていてそれが、ミスになっちゃうんですよね。これ、どうしたら直るのかありえないミスをするときはそれだけ注意が散漫になっているということだからエネルギーが下がっているということだしエネルギーが高くてゆとりがあればそういうミスは起こらないですよね。そして、最近チェック項目のようにする手順を細切れにするようにしたらミスが少しずつ減ってきました。まだまだというのもありますが(笑)そして、このコラムにあるミスの裏に隠された深層心理。自分や生徒さんのことを考えると意外と当たっているかもと思いました。いかがですか。日記にコメントができていなくて申し訳ありません。明日、順番にお返事させて頂きますね。(以下コラムです。)自分では注意しているつもりなのに、ついやってしまう、うっかりミス。いつもやってしまう失敗にはその人の本音が潜んでいて、心の奥に隠れている問題がミスという現象であらわれてしまうのです。また、ミスにはパターンがあり、その傾向によって、あなたがどんな本音や問題を隠しているのかがわかります。あなたのやりがちなミスを分析してみましょう。 ■忘れ物が多い…… 面倒くさいと思っている 資料を忘れたり、締切を忘れたりがたびたび続いている場合は、そのことに対する情熱が失われている様子。やらなければならないのに、無意識に、その仕事から逃れたい、忘れたいという思いが、忘れ物につながってしまうのです。また、デート中に、財布やチケットを忘れてしまったという場合。ほかにやることがあるのに、デートで気を使わなければならないのが、億劫になっているのです。何事もミスは1回ぐらいなら笑ってすみますが、忘れものが続くときは、そのこと自体を面倒くさいと思っている可能性が高いでしょう。 ■書き間違いが多い……不満を感じている 提出書類をていねいに書いているのに、何度も間違えてしまう。計算ミスや漢字の間違いなど、普段はありえないミスを繰り返してしまうという時は、自分の仕事に対して、無意識に不満を感じているはず。自分ではやりたくないのに、誰かにやらされていると感じているのです。自分から積極的にやる意思を持つことで、次第に間違いがなくなっていくでしょう。 ■時間に遅れる……規則に縛られたくない 待ち合わせの時間に遅れる人には、2つのタイプがあります。1つは、「自分は遅れるが、相手が遅れると怒る人」。このタイプは、常に自分が優位に立っていたいという思いが強いでしょう。相手が遅れると、「なんで遅れたの!?」と文句をいいますが、自分が遅れたときは「電車が混んでいて……」など、言い訳をしがちです。もう1つのタイプは、「自分も時間に遅れるけど、 相手が遅れても文句を言わない人」。このタイプは、時間にルーズでおおらかな性格なため、自分のペースを崩されるのを嫌います。規則にしばられたくない、マイペースでいたいという心理が、時間に遅れるという行為につながるのです ■重大なミスに気づかない、 見逃してしまう……責任を負いたくない あきらかに問題が発生しているのに、大丈夫だろうと見逃したり、気がつかないという場合は、責任を負いたくない思っています。人に対して疑心暗鬼になりやすく、「話しても一緒に 解決してくれないのではないか」と疑ってしまうのです。しかし、責任を逃れようとすると、かえって物事が大きくなってしまうこともあるので、注意しましょう。 1回や2回の間違いであれば、疲れていたり、気のゆるみが原因かもしれません。けれど、頻繁に続くようであれば、それは心の危険信号です。大きな問題に発展しないためにも、気をひきしめていきましょう。 ディズニー音楽「歩き」メドレー 東京フィルハーモニー交響楽団

2012年07月23日

コメント(0)

-

ちゃんとわくわくしないとね。

「いい人」で終わるタイプに足りないものランキング(記事) 自分も、「いい人」だねとか言われて 「いい人止まりなんだよなぁ」と思ったり なんで、損しちゃうんだろうと思ってたので 分かるような気がします。 さて、ちょっと前に生徒さんから 「練習真面目に出て 片付けも積極的にしたから 今度の試合は使ってもらえると 先生に言ってもらえていたのに。 怪我で出られなくなるのと 練習サボったりしてるのに 試合に出れちゃうのは。。。 世の中不公平だと思わない?」 そんな風に聴かれて 「それとこれとは 結びつかないとは思うんだけど 秋までにチカラをつけて 大きく活躍したらいいんじゃないかな?」 そんな風に答えたんですが なにか、説明できていないなと感じてました。 究極的な答えは、おそらく 『ゆとり』につながるんですが これって、説明が難しいと思っていたら 昨夜、放送していた 『黒の女教師」というドラマで ちょっと面白い会話をしていました。 「人間って、生まれながらに不公平よね。」 「どうしたんですか、急に。」 「こないだ、実家に帰ったときに 子どもの頃にハマった ガチャガチャのことを思い出したの。」 「がちゃがちゃ??」 「そう、100円で買い物するやつ。」 「どくろのキーホルダーが欲しくて。 毎週コツコツ通ったのに それが、なかなか取れなくて。。。」 「そういう風にできてんだよ。」 「それがある日、なくなってたの。 どくろのキーホルダー。 そしたら、次の日 同級生の瀬戸君が持ってたの。」 「その子、勉強も運動もできる スイスイ生きるタイプでさ~。」 「いますよね~、そういうタイプの人間。」 「なんか、無性に腹が立ってきてね。 体育の授業中に、盗んでやった。」 「よぉ~、やったねぇ。」 「でも、瀬戸くん、 どくろ無くなったこと 気付きもしないの。 なんか、手にした途端、 馬鹿馬鹿しくなちゃって。」 「結局、内田先生はいくら使ったんですか。」 「半年で、3500円。 ほんと、大損。」 「そりゃ得よ~。 だって、毎週ワクワクできたんでしょう。」 「んん???」 「瀬戸くんは、1回しか ワクワクできなかったことになります。」 「そもそも、瀬戸くんは わくわくしたのかしらねぇ~」 「ちゃんと、わくわくしないとね。」 こんな考え方もあるのか わくわくかぁと思いながら ちょっとヒントをもらった気がします。 黒の女教師 第1話黒の女教師 第1話

2012年07月21日

コメント(2)

-

2日前の日記を書く

ガムを噛む・2日前の日記を書く等ボケないための生活習慣(記事)ちょっと面白いコラムがありました。『2日前の日記を書く』この言葉に、『2日前どんなことをしたかな~? 2日前は、祝日の月曜日で。。。』と思い起こし『姪っ子が学校の宿題を持ってきて。。。 英語をしていて。。。 How much is it ? だったけなぁ。』とか思い出していたら芋づる式に、ポンポンと単語が思い出されたり鮮明になってきました。他にも、夕食にと買ってきてくれた北海道の牛肉弁当が出てきたり映像がポンポンと出てきてそのときに起こったことなどでてくるんですよね。『2日前の出来事を思い出す』これ、ちょっと面白いので習慣にしてみたいなと思います。2日前、どんなことしていましたか?最初は、不鮮明でも、だんだんとより鮮明に浮かんでくるのは不思議ですよ♪(以下、コラムです。)『100歳までボケない101の方法』の著者である白澤卓二順天堂大学教授が勧める、ボケないための生活習慣を3つ紹介する。【1】ガムを噛んで記憶力アップ咀嚼自体にも認知機能を保つ機能があることが分かった。高齢者がガムを噛んで記憶テストを受けると、噛まない時に比べて正答率が高かった。咀嚼は脳のジョギングだ。【2】日光浴をしよう高齢期の骨や筋肉、脳の機能を保つために重要な働きをするビタミンDは、紫外線を浴びることによって皮膚でコレステロールから合成される。1日1~2時間の日光浴を。【3】2日前の日記を書く脳を活性化する方法として、2日前の日記を書くことを推奨している。2回の睡眠を経て、記憶を司る脳の海馬から消えた情報を思い出すことで大脳皮質に位置づけることができる。 【読み聞かせ版】ディズニー サービスの神様が教えてくれたこと

2012年07月18日

コメント(0)

-

困ったときには口笛を

毎日“誰か”に12万円を配る男、宇宙旅行やめて始めたプロジェクト。「ペイ・フォワード」という映画を思い出しました。毎日、12万円配ったことないからどんな感じかわからないけれどパートナーや子どもや姪っ子、好きなお友達にプレゼントするあの感覚に近いんでしょうか。内容は、ともかく「We Are Luckyプロジェクト」というネーミングが素敵だなと思いました。さて、連休初日の土曜日「あぁ、動かなくなちゃった。」そんな声が聞こえたので部屋の奥に行ってみると「H27」という赤いランプとともに洗濯機が動かなくなっていました。取扱説明書を開くと「H-1~」の番号はお客様センターにお問い合わせください。とのこと。さっそく、義母が購入したお店にちょっと相談の電話をすると「それは、申し訳ありせん。 しかし、連休に入ったので 修理がすぐできるかどうか とにかく1時間でも連絡が早い方が 修理の順番が早く来るはずなので 修理本部に連絡をとってみます。」と連絡をとってくれました。1時間ほどして家に電話がかかってきて「お客様センターですが。。。 洗濯機が動かなくなったということで 大変、申し訳ありません。 明日になってしまいますが 修理に向かわせていただきますが ご都合は、よろしいでしょうか。」と、中年らしき女性の方が低姿勢でお話してくれました。その声に、いつもは普通に答えるんですがあえて、なぜか、陽気にお話したくなって「この連休で、明日来て下さるんですかぁ。 それは、嬉しい。ありがとうございます。」と、ちょっと陽気に答えたらびっくりした様子で「修理に向かうお時間は 明日の朝、担当の者から 改めてお電話させていただきます。」そんな風に明るく返してくれました。壊れたり、修理が必要になったり。。。ついつい、イライラしちゃいそうだけどそんな必要なんて実はなくてそんな気持ちにならなくてもいいしむしろ、気持ちよくお話した方が気持ちよく対応してくれる当たり前と言えば、当たり前ですがそれを実感した出来事でした。動画の中にピーターパンの「困ったときには口笛を」というのがあるんですが日曜日に修理のお兄さんが修理してくれるのを待ちながらテレビで、それを見ながら、ちょっとつながるものを感じました。ディズニー・メドレー 東京フィルハーモニー交響楽団 その曲は3分過ぎあたりから

2012年07月17日

コメント(0)

-

優雅な時間

今日の題名のない音楽会(テレビ朝日系列午前9時~)はウォルト・ディズニーの生誕110年を祝い2回にわたってディズニー音楽の特集ですね♪ウォルト・ディズニーがいかに音楽を大事にしてきたかその足取りをディズニー作品を指揮・編集してきたブラット・ケリーさんとともにたどったりディズニー映画の名曲特集をしたりという内容になっているそうです。聞き覚えのある身近な作品からクラシックに触れるのは、とてもいいことですよね。『優雅で感傷的なワルツ 』(2010/04/15)ディズニー・オン・クラシック「Be Our Guest」

2012年07月15日

コメント(0)

-

完全コピー

少女時代の新曲や『世界の終わり』の曲を鼻歌まじりに歌っている子たちに「韓国語の歌詞が完全コピーできたり 好きなアーティストの曲が記憶できるなら その能力で、数学や英語覚えられるじゃん その能力を使わないなんてもったいない。」そういったら「それとこれとは、別だよ。」と言われちゃいましたが同じだと思うんです。。。完全コピーしちゃうくらいの意識でやったら、何でも面白くなるものですよね。いつも、英文法の問題集から25問の小テストをしてる高校生に「1回目は2アウトまでで、合格 2回目からは、満点合格ね。 」って、伝えているんですが今週テストしたら「もうどうせなら、 1回目から満点合格にしてください。」と言うんで、「なんで?」って聴いたら「満点目指して、満点にすると ぜんぜん違うというのが分かりました。 それに、2問ミスなら許される これって、自分が納得いかないので。」って、言っていました。完全コピーできるサイズにまで細かく落とし込んで、それを完全コピーしちゃうこれって、ひとつのコツだと思います。

2012年07月14日

コメント(0)

-

人生やり直せるとしたらいつ?

人生をやり直してみたいタイミングランキング 「あの頃は将来への希望に満ち溢れていた」 「友達と日が暮れるまで 何の悩みもなく遊んでいたあの頃が懐かしい」など、 人には過去の思い出を 振り返りたくなる時があるもの。 そこで今回、みなさんに 「人生をやり直せるとしたらいつ?」 と聞いてみました。 今朝、コラムのこれを読もうとしたとき 電車の席に座ったら向かいに座った高校生が 「日本人はみんな、ジブリを愛する心を 心のどこかに持っていると思うんだ。」とか 「普段は、朝は『おは朝』なのに 夏休みはなぜか、フジテレビ見て 行くわけないのに 『お台場合衆国』とか気になるねん。 で、普段は見ないまんが見たりして プール行くのが日課だったりするねんな。」 そんな話を聞いて 人生、やり直せるとしたら、いつ?と 懐かしいキモチになったんですが さっき、もう一度見たとき 人生やり直せるとしたらいつか? それは、今と、ふっと浮かんできて そういえば、そうだと 一人で納得しちゃいました。 扱えるのは、過去でも未来でもなく いまですよね。 「未来も過去もない。今なんだよ。 未来を想像する今が楽しいということ。」 駅から家までの帰り道を歩きながら 3年前に聴いたこの言葉を思い出しました。 『頑張ってる君に。』(2009年05月28日) 福山雅治 / 生きてる生きてく

2012年07月13日

コメント(0)

-

ゆったりの意識

イライラ撃退!「長く吐く」ワンツー呼吸法最近聴いたり、話したりしてた話題のその先を教えてもらったようでとっても、嬉しくなりました。「自分の状態、エネルギーを見る バロメーターみたいなものって 喜びがどのくらいあるか いま、楽しいか、嬉しいか そういう感じで 捉えていいですか。」そんな風に聞いたのです。「喜びの追求… 確かに、それで エネルギーは増えるんだけど いつも言っているように エネルギーは増やすことと 減らなさいことを考えないと 喜びや楽しみだけを考えても イライラしたり、カリカリしたり 悔んだり、 悩んだりしていたら 喜びがどんなに大きくても やっぱり、増えてはいかないよ。」「では、イライラしてるなぁとか カリカリしてるなぁというのも 自分のエネルギーを見る 一つのバロメーターになりますか。」「満たされていて イライラ、カリカリする?(笑)」「確かに。 両方のバランスで見ていたらいいですね。」そんな話をしました。 自分のなかにゆったりを意識するっていいですね。■ 呼吸でリセットしよう 気分が落ち込んだとき、なんとなく元気が出ないとき、自然と出てしまうのが「ため息」。「ため息をすると 幸せが逃げていく」といいますが、自律神経のメカニズムから説明するなら、ため息は本能的なリカバリーショットです。 緊張したときに深呼吸すると心が落ち着くのは、副交感神経が優位になり、血流がよくなる結果、筋肉がゆるんで体がリラックスできるからなのです。 ため息が不幸をもたらすのではなく、不幸があるからため息が出るのです。ため息をつかねばならないような状況は、悩み事やトラブルを抱えているとき。人は思い詰めると呼吸が止まりがちになります。そうすると当然、息苦しくなりますので、その反動で自然とため息が出るのです。 ■「吐く」を意識した深い呼吸と「ゆっくり」生活 一日中時間に追われ、職場でも家庭でもストレスだらけの現代人はただでさえ心身ともに緊張状態を強いられており、交感神経が優位になっています。その緊張を解きほぐし、リラックスできる副交感神経が優位なモードに切り替えるには、「ゆっくり」というキーワードを忘れてはいけません。 そのために非常に重要なこと、それでいて日常生活で意識すれば簡単にできること、それが呼吸を意識することなのです。呼吸には瞬時に体の状態を変える力があるからです。 オススメは、「吐く」を意識した深い呼吸です。これを「ワンツー呼吸法」と名づけておりますが、その名の通り、息を吸ったときの倍の時間をかけて息を吐く呼吸法です。焦ってイライラしているときほど、この「ワンツー呼吸法」を心がけましょう。深い呼吸をすることで、副交感神経が刺激されるので、心身ともに、いい状態にリセットされるはずです。さらに、日常生活の中で人と話をするときや、一人で歩いているときにも、「ゆっくり」を意識することが大事です。焦って行動するとイライラと怒りっぽくなり、血圧が上がって脳梗塞や心筋梗塞を起こしやすくなるとともに、免疫力もダウンして、体にいいことは何一つありません。「ゆっくり」行動すれば、副交感神経が活発になり、血圧も下がり、血流がよくなり、免疫力の向上につながります。 ■寝る前に翌日のスケジュールを 確認することも大事 毎晩、寝る前に翌日のスケジュールを確認し、心を穏やかに保つ習慣を身につけることも大事です。明日は何時に起きて、まず何から始めたらいいのかを前の晩に落ち着いて確認し、頭を整理しておけば、安心してぐっすり眠ることができるし、翌朝も余裕をもって行動できます。その結果、副交感神経のレベルも上がってくるのです。 MiChi - You Gotta Be (TV LIVE)Michi - You Gotta Be

2012年07月11日

コメント(0)

-

短冊と願いの叶え方

今日は、七夕ですね。。。昨日は、凄い雨でしたがちょっと明るくなってきました。短冊に書くとしたら、どんなことを書くだろう? そんなことを思っていたらここ1週間の出来事や考えていたことと繋がって『願いを叶えようと読んだ側が 「そうだね」と言ってもらえる そんな風に書いたら そりゃ手を差し伸べようとするよなぁ。』そんなことを思いついて朝から、ちょっとニッコリしちゃいました。質問の仕方、願いの叶え方ってありますよね。『上手に夢をかなえる方法。』(2008年06月11日)『そうだねママ(1)』(2010年08月10日)『そうだねと甘える』(2010年12月31日)

2012年07月07日

コメント(2)

-

伝え方と受け止め方のミスマッチ

期末テストの結果が返ってきたり模試の結果が返ってきたりして「どうだった?」と聞くと「今回、頑張ったね」と褒められたんだと聴くこともあるんですが「まぁまぁ」だったという声を聴いたり「めちゃ、叱られた。」という声を聴いたりいろんなお話を聞きます。「叱られた」というお話を少し聴いたりしていると「ガミガミ、キレられた」とか「めちゃ怖かった」というのだけその子の心に残ってしまっていて『せっかくお話してもらったのに ミスマッチ起こして勿体ないなぁ』と感じたり自分も、注意をしたり改善を促したりしてお話しているのに「怒っているんでしょう。」とか「結局・・・」とか「どうせ。。。」という言葉で片付けられてしまってもったいないなぁと感じたこともありました。今週も、改善を促すそんな場面に何度か遭遇してたまたま「○○ちゃんらしくないと思うし 前もって、準備をしていたら もっと、高い評価をもらえる 能力を持っていると思う。 せっかくの才能がもったいない。」そんな話をしたら相手の目に伝わったように感じてこれなのかなぁと感じていたところでした。今回のコラム少し長文になっていますがとても、分かりやすくそして、実践的でいいなと思いました。その人らしく翼を広げられるように少しずつですね。『やる気をそがない! ゆとり世代のしかり方』叱るときに配慮が足りない「言い過ぎる人」はもちろんですが、しかり方に工夫をしてみませんか?反発や過度の落ち込みを減らし、成果につながる。そんなしかり方について考えてみましょう。 ■ 叱ることの功罪 決められたルールの中で成果をあげていかなければならないとき、「しかり」が必要なシーンがあります。適切なしかりは、間違った方向へ行ってしまうことを防ぐ、行動を改善させる、反省を促すといった効果があります。「しかられたことが きっかけになって成長できた」という経験がある人もいるでしょう。 しかしながら、配慮のない伝え方やタイミングでは、やる気をそぐ結果になり逆効果。自分が怒っていることを「指導」と正当化している人は論外ですが、最近では、配慮のあるしかりができる人でも「しかり過ぎ」といった受け止め方をされることが増えています。「しかり」は薬にも毒にもなる劇薬です。しかりを効果につなげてもらうにはどのようにすればいいのか。まずはしかられたときの解釈の違いから考えていきましょう。 ■ 叱られると こう感じる! 競争することも少なく、わからないことは聞いて教えてもらって育ったゆとり世代。そんな彼らにとっての受け止め方を考えてみましょう。 「ヤル気がないなら辞めろ」「少しは考えろ」。こういったしかられ方をして育ってきた世代の人は、ゆとり世代の人達にも同じような叱り方をしてしまいます。「今のままではダメだ ということに気づいて、行動を変えなさい」という意味が込められているのですが、ゆとり世代は「ヤル気はあるのに怒鳴られた」「一生懸命やっているのに辞めろと言われた」「怒るばかりで、 どの部分を考えればいいのか指導がない」と受け止めます。 「しかり」による成長はなく、叱った人への不信感につながってしまう理由は、伝え方と受け止め方のミスマッチなのです。これを「ゆとり世代はちょっと注意しただけで辞める」「しかっても、どこが悪いのかと開き直る」といったように解釈するのはもったいないことです。感じ方の特性がわかれば、相手が動きやすいように伝えることができるのです。具体的にどのようなしかり方がNGで、どのようなしかり方をすれば効果がでるのか紹介します。 ■タイプ別!効果のな叱り方のNG例 まずは、今すぐ改めたいNGなしかり方の代表例を見てみましょう。 □タイプ1:怒鳴り散らすだけのカミナリ型 「いい加減にしろ!」「まだわからないのか!」など、つい大声を出してしまうのがこのタイプ。大きな声だけでは、相手を委縮させることはできても、どう改善するればいいのかまで考えさせることはできません。怒りにまかせて叱るのではなく、何についてそんなに怒っているのか、相手にわかるように説明しましょう。 □タイプ2:余計なことまで言ってしまうネチネチ型 「だいたいお前は何にでも考え方が甘いんだよ」「そもそも気が利かない」など、叱っている内容とは違うことまで持ち出してしまうのがこのタイプ。成長させたいのか、人格否定をしているのかわからないこのような叱りでは効果は期待できません。直してほしい部分をピンポイントで短く伝えましょう。 □タイプ3:凹ませるだけのネガティブ型 「全然なってないな」「向いてないよ」など、凹ませる言葉をささやくのがこのタイプ。口調はキツくなく、長々とお説教をするわけでもないので見落とされがちですが、これでは子供の悪口と変わりません。改善させたい気持ちがあるのなら、具体的にどのようすればいいのかも伝えましょう。 NG例にあてはまった人はいませんか?具体的にどのように改善すればいいのか。効果的なしかり方の3つのテクニックをみていきましょう。 ■ゆとり世代に効く3つのしかりテクニック 叱られることに慣れていない。でも実は素直なところも多いゆとり世代。そんな彼らに効く叱りのコツは下記のとおりです。 □1、相手を認める叱り方 例)「キミらしくないじゃないか」 本当はもっとできるはずだよね? という、相手への承認も入っている叱り方です。根拠がなくても自分に自信があるゆとり世代によく効きます。もっといいパフォーマンスをしてほしいということは伝わりますが、人格否定にはならないところがポイント。基本のしかり方として暗記しておきましょう。 □2、共感を伝えるしかり方 例)「私も前に似た失敗したことがあるんだが」 上から目線でのしかりだと、責められていると感じてしまうので、無意識に自分の行動を正当化する理由を探させることになってしまいます。そこでお勧めなのが、同じ失敗をしたことがある人として話すこと。こうするとことで、注意される側もアドバイスが受けいれやすい状態になります。自分だって失敗するじゃないかという反発心も抑えられるので、自分もミスをしがちな人はぜひ。 □3、ポテンシャルがもったいないというしかり方 例)「せっかくの能力を 成果につなげないなんてもったいない」 成果を出せない人に「なんでできないんだ!」というアプローチをしてしまうと、セルフイメージを下げたり、萎縮させたり、いい結果につながらないリスクが高くなります。それを防ぐのが「もったいない」という切り口からの指導です。せっかくの能力を成果につなげるために、この部分を改善してみては?というアドバイスをすることで、やり方を素直に変えさせることができます。どこを直せばいいのか自分で考えろ!と思う気持ちもあると思いますが、具体的なアドバイスで小さな成功体験をしてもらうほうが早いので我慢して試してください。 性別、年齢、育った環境などによって受け止め方の違いはどんな人にもあるものです。なぜわからないんだと怒ったり、諦めたりする前に、伝わるアプローチを考える癖をつけることは素晴らしいことです。また、人間としても一回り大きく、魅力的な人になれますので、ぜひやってみてください。 『しつける(2)』(2012年02月06日)

2012年07月06日

コメント(2)

-

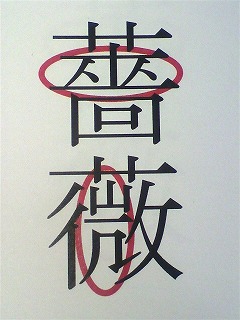

漢字とビジョン

間違ってない? 様・殿など敬称の使い分け手書きで、手紙を書くことに限らず何かを書くということ最近、どんどん減ってますもんね。1学期も終わりに近づき小学生は、漢字のまとめの大テスト中学生は、期末試験の漢字の範囲って勉強している姿を見かけるんですが「読むのは、できるんだけどね 書く方は、なかなかなんだよ。」という声をよく聞きます。今朝、めざましテレビのココ調のコーナーでも暑中見舞いの季節が近づいているが、10年前と比べ11億通も減少し、手書きで文章を各機会が減っている。文書を書かない現代人が手書きの時に困ることを調査すると文字を書かない現代人手書きのとき困ることは?と調査していました。世代別に日ごろ文章を書く機会が減ったと感じるかどうかインタビューすると、iPadやパソコンを使用すると答えた人も多く、10代は24%、20代は86%、30代は72%、40代は76%、50代は76%という結果になった。手書き離れの影響で困ったことを聞いてみると、1位・漢字が書けなくなった、2位・字が下手になった、3位・季節の挨拶が書けない、という結果になり漢字の読みより書きの方が苦手と答えた人は88%となった。で、小学校高学年の漢字に当たる『おおけが』と『そうじ』と『おがむ』を聞いていたんですが出てきたり、出てこなかったりしていてそのことに関して和歌山医科大学の脳神経外科の板倉徹教授が漢字は図形のような形で認識しているため読むときは、だいたいの認識でいいが実際に書くときは、一本一本正確に再現しないといけないので読むよりも書く方が難しく、手書きは脳にとって大変な作業だと話していました。頭のなかに、どのくらい鮮明に映像、ビジョンを残しているかそういうことなんでしょうね。

2012年07月05日

コメント(2)

-

幸せを感じる瞬間

小さな幸せを感じる瞬間ランキング(記事)愚痴や不満を言ってるのを聞きながら小さな幸せに気づかなくてはとなるとちょっと違う感じがするけれど『ちょっとしたことでもうれしいな♪』こんな風な感じのときってこころが軽い感じがするしこころに余裕やゆとりがあるような気がする。そんなことを考えながらここ数日、 『おもてなし』という言葉から『もてなす』『しつらえる』ということやそれが自然にできるということはゆとりや心に余裕があるということだし1度くらいはできたとしても何よりも本人が楽しくないとし続けられるものではないなぁとか思い出していました。Q.小さな幸せを感じる瞬間を教えてください(複数回答) 1位 美味しいものを食べているとき 44.2% 2位 電車で座れた 28.4% 3位 支払いのとき、小銭を使いきれた 24.1% 4位 アイスの当たりがでた 20.2% 5位 レアな形のお菓子を発見(ハートのピノやポイフルなど)どれも、これが自然にでてくるときって上機嫌なときというか、いい気分のときですよね。ご飯をおいしそうに食べる人こちらまで幸せになりますよね。『思いやりと素直さ。』(2010年02月17日)レミーのおいしいレストランディズニー CGアニメ (予告編)

2012年07月04日

コメント(0)

-

間違い

■「えっ、私離党なの?」「なんで事前通知ない?」 (読売新聞 - 07月02日 21:46)「一任する」ということの意味や「月曜日に結論を出す」という意味がどういうを指し、どうなるのか分からなかったのかもしれませんね。「なんで、あんなことをしたのか いま考えてみたら、分かるのに。」「分からなかった訳じゃなくて おしい、ケアレスミスばっかなの。」「この問題、5分くらい考えていたんだよ。」「朝ドリルからって出てるよ。」「そう、やったんだけど 答えを配ってくれてなかったの。 なんで、ドリルの答えを 配ってくれなかったんですか。って テスト終わってから先生に言ったの。」「面白い問題だから ちょっと、先生にもメモらせてね。 『ある品物を1つ買うと、700円。 2つ買うと、400円。 3つ買うと、100円になる。 ただし、消費税は考えないものとする。 これは、どういうことなのでしょうか。』」「分からないと、むず痒いけど 答えを、聞いたら、 『あ~あ』ってなる問題だよ。」 昨夜も、答案が返ってきた生徒さんからそんな話を聞いて「ミスや間違いは犯すもの しちゃうものなんだけど ミスしちゃったで 済ませてしまうのではなくて どうしたら、次には そのミスを防ぐことができるか。 そこを考えて修正しないと また、同じことしちゃうよ。 大きな試験や大人になったら 「間違いでした」で 失うものは大きいから いまのうちに 自分の間違いを知って 克服しておいたらいいよね。」そんな話をしていました。「間違い」「魔がさす」なんていいますが 間違っちゃうときって、エネルギーが下がっちゃっているときだろうから「間」「魔」って近いものがあるんでしょうね。今回の出来事に関する毎日新聞の「余録」を読んでちょっと前に見た「眠れる才能テスト」で世界的なピアニストの方と他の方との違いは間の取り方だと言っていたのを思い出しました。優れたもの、できた時にも「間」があるし「魔法」なんて、言葉とか「間が悪い」とか、「間抜け」「間違い」なんて言うし「間」「魔」って、深いですね。余録:「間違い」という言葉が示す通り…毎日新聞 2012年07月03日 「間違い」という言葉が示す通り、日本の芸道では「間」が重視されてきた。「間は魔だ」というのは歌舞伎の六代目尾上菊五郎の有名な言葉だが、それは九代目市川団十郎のこんな口伝に由来する「間というものには二種(ふたいろ)ある。 教えられる間と教えられない間だ。 教えてできる間は間(あいだ)という字を書く。 教えてもできない間は魔の字を書く。 私は教えてできる方の間を教えるから、 それから先の教えようのない魔の方は、 自分の力でさぐり当てることが肝心だ。」 「可能性の芸術」といわれる政治も「間」の大切な世界であろう。しかし消費増税法案の衆院採決で反対票を投じた小沢一郎民主党元代表とそのグループの離党にいたる「間」の延び方や抜け方はかなりのものだった。むろん小沢グループと民主党の双方においてだ。本来なら造反後は除籍処分と離党届のたたきつけの応酬で盛り上がってしかるべき与党分裂だ。だが実際は輿石東幹事長と元代表の再三の会談という間延びした展開である。ようやく離党と思えば、その数の中に自分は離党しないという議員が現れる間の抜けようだ。こんな離党劇の間の悪さでは新党にはずみのつくはずもなく、地域政党との連携も望み薄という。一方、分裂に至った民主党も解散を求める自民・公明両党との間合いに苦心しよう。野田佳彦首相には党内に残存する増税反対派との間も計りながらの政権運営となる人を説得し、新たな協力関係を作り出す「間」と、相手を力で組み伏せる権力闘争の「魔」と。政治にも二種の間があるようだ。はてさて野田首相は最適の間を自らの力でさぐり当てられるのか。眠れる才能テスト 2012年6月16日放送ピアノの回ではありませんが眠れる才能テスト

2012年07月03日

コメント(0)

-

もういい大人なのに

【男性編】もういい大人なのに……と思う瞬間ランキング「もういい大人なのに…」先週、中学生の女の子にそう言われたところです。「もういい大人なのに ディズニー好きって…」って。「ご機嫌になれるものがあるって どんなものでも、いいことじゃない? 無邪気さとか、純粋さを 大事にできたらいいなと思ってね。」って、答えたら「なるほどね。だから・・・ 先生はこどもの日生まれだから いつまで経っても子どもなんだね。」って言っていたので分かってもらえたかどうか(笑)『for the wonderful year』(2011年01月01日)純粋さの話『ダッフィー効果(2)』(2011年03月09日)Tokyo Disney SEA Toy Story MANIA!

2012年07月02日

コメント(0)

-

好みと価値観(6)

「健康寿命」女性1位、男性2位の静岡県 秘密は「お茶」か(記事)ご長寿第一位といえば、沖縄が定番かと思いきやここ10年くらいで、違ってきているんですね。静岡県が健康長寿1位である主な理由が『運動、栄養、休養、社会活動が柱で 具体的には『週5日以上歩く』『十分な睡眠をとっている』『町内の作業やボランティア活動に 週2回以上取り組む』などの、 要素を満たした人は、 寝たきりなどにならず、 生活の質が高いまま 長く健康でいられる傾向がある』と分析されているというのを見てこれ、沖縄県がかつて言われてたことだと沖縄県が長寿順位から低迷した理由をと調べてみると食文化の変化で、郷土料理から欧米化が進んでいったこと車社会が進み、運動しなくなり肥満率が高まったことと分析する調査結果を見つけました。と、ここまで読んで結局、いきつく先は和風の食事をして、適度な運動をして仲間と楽しく語らう時間を取る。喜びを大切にして美味しい、楽しい、気持ちいいを大切にする。そんなところに行き着くんだなぁと最近、耳にする話とつながる感じがしました。金曜日のたけしのニッポンのミカタで東北大学の坂井信之准教授が『ストレスにより味覚が変わります。 ストレスを感じるとリン脂質が分泌し、 苦味を感じる細胞にふたをするため 苦味を感じにくくなるのです。 また、ストレスを感じた時に ビールの苦味が美味しくなることは、 ストレスを気分転換で 解消しようと思った時に 身体に刺激を与えているのです。』と解説するのを聞いたり昨夜の世界一受けたい授業では『ジョギングすると記憶力が良くなる 最新の研究で運動すると 脳の働きが良くなるという事が分かってきた ウォーキングでも有酸素運動をして 脳の運動を司る領域を活性化することで 脳全体に伝搬し良くなる。 』と紹介されていたり今朝の『ゲンキの時間』では「ウォーキングを1日1回やる人と ウォーキングをまったくやらない人では やらない人の方が3.4倍認知症にかかりやすい」って、紹介されていました。どんなものが好きか日頃どんなことをしているかそれが選択を生んでいくものだこれも、よく聞いたことだなぁと思い出しました。『好みと価値観2』(2011年06月10日)辛党・甘党の話『好みと価値観(4)』(2011年10月27日)ゆとりと甘みの話東京ディズニーリゾートあそぼう部 - 2012-06-30

2012年07月01日

コメント(0)

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

-

- 0歳児のママ集まれ~

- ☆寝かしつけ ベビーキャップ☆

- (2025-11-16 21:36:26)

-

-

-

- 高校生活~生徒の立場から・親の立場…

- 大宮科学技術高校

- (2025-10-20 13:16:42)

-

-

-

- 中学受験のお母さん集まれ

- 中学受験期、親の愛情と信頼が我が子…

- (2025-11-19 20:00:06)

-