2014年08月の記事

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

不思議な世界

【TDS】あなたはどこで見届けますか。最後の「レジェンド・オブ・ミシカ」鑑賞場所ガイド20土曜日に、教室に来ていた姪っ子とお昼休みに、ミシカの動画を見て「8年続いたミシカもファイナルだね。。。」と話していたとこでした。ミシカのセリフにあったリズムを大切にすること喜びを大切にすることってほんと、大切だなと思います。さて、8年前と言えば。。。木曜日に、宮崎の都城市で理髪店をされている藤村さんから「急に、関西に行くことになったのですが、 もし時間があったら、逢いたいのですが?」そんなメッセージを頂いて昨夜、8年ぶりくらいにお逢いしました。いま神奈川の音大に通う一番上のお兄ちゃんが小学6年生や中学1年生だった頃、都城で何度か子ども右脳教室や大人右脳教室をさせて頂いて以来夫婦共々家族ぐるみで仲よくさせて頂いていたんですが最近は、年賀状やネットのやり取りくらいだったんです。ところが、つい1週間ほど前に、妻から「これ、送っておいてくれる?」と頼まれて成城石井で取り扱ってるという外国のチョコレートを奥様の眞由美さんに送ったとこで今回のお話を頂いてお逢いして、その不思議さがほんと不思議で「なんだか、つながるときは するするとつながるものですね。」というところからいろいろお話することができました。Facebookなどでつながっているからか8年振りなのに、そんな逢ってない感じもなくそして、8年前にしていたことを思い出し藤村さんもお話していたのですが初心を振り返ることができました。こうして、連絡を頂き、ご縁をいただけることほんと、嬉しいなと思いました。信号、全部青だしじゃありませんがGOサインが出るときって不思議なくらいにつながってNGが出るときって、どっか引っかかるものでこういうことってあるんだよなぁって意識の世界を見つめ返すきっかけにもなりました。ハルカスの串の坊で、食べたんですが美味しかったです~下は、姪っ子とお昼に見たという動画です個人の方が趣味で作成されたものですがほんと、素晴らしいものだと思います。

2014年08月31日

コメント(2)

-

簡単そうで難しい

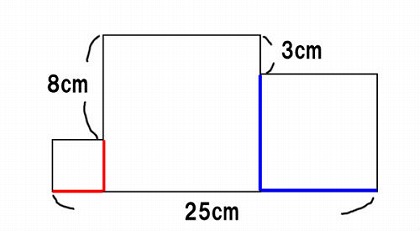

簡単そうで意外に難しい小学校4年生の算数の問題を日能研全国1位が解説してみた- ねとらぼ(2014年8月28日14時49分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】簡単そうで難しいって 意欲をかき立てられ取り組みやすいものですよね。 そして、難しいそうなものを簡単にひも解くとき、キラっとしたものがありますよね。 「算数は、センスですよね。。。」 「わたし、数学のセンスないから」 今月に入って、よく耳にするようになりました。 以前から聞いていたとは思うのですが 気に留めてなかっただけかもしれませんが やたら耳にするものだから どういうことだろうと考えていました。 論理的に積み上げられたものを イメージ、ビジュアルで処理していく こんなことができるとき 鮮やかな感じがします。 そして、こういうものもトレーニングですよね。 今回の問題もまさにそれを育てる とってもいいものだなと思います。 今日は、教室での夏休みまとめテストで このあと、9時から小学生たちが テストに取り組んでくれるんですが 鮮やかに解いてくれたらなと思います。 ちなみに、上の問題ですが下の図のように考えるとイメージで解けるのではないかと思います。縦に並ぶ赤と青を比べると赤+5=青になりますよねすると、下の25cmが赤だけで表すことができて赤+赤+8+赤+5=25 で赤が4cm青は9cmとわかり面積は4×4+12×12+9×9=241㎠になります

2014年08月29日

コメント(2)

-

「すぐに諦めてしまう」への上手な対処法(2)

「桜蔭」を読めなかった中卒の父と偏差値41の娘、塾に通わず最難関中学を目指す! その結果は?- ダ・ヴィンチニュース(2014年8月27日12時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】少し前に、このパパのことを書いたことがありますがこのコラム、読んでて状況が目に浮かぶようでやっぱり、素敵なパパだなぁと感じました。「佳織が問く問題は一問残らず俺も解く」。教えるのではなく、一緒に学んでいく。昼間はガテン系の仕事につきながらも、夜は娘と一緒に受験勉強をした。やってるときは、ほんと大変だったと思いますがこれって、想像するだけで、魔法の瞬間ですよね。今週の教室ですが今週月曜から学校が始まってるところとか来週1日から学校が始まるところとかあって「夏の成果がどのくらいあるか テスト本番でいい結果がでるように いまどのくらいできてるか確認して できてるものは、そのままに できていないものは、修正しようね。」そんなことを伝えながら今週は週末のテストとか学校の課題テストや実力テストに向けてテスト練習をしています。さて、前々回の日記の「すぐに諦めてしまう」への対応どんなことをしてるかですが。。。「わからん。できへん。」への対応は「なんで分からんの。」でもなく「それはね。」でもなく「どれどれ」と言いながらまず、一緒に問題読んだり、取り組んだりしています(笑)「わからん」の何割かは、実はこれで解決することが多く「あっ、分かった。もうひとりでできる。」ということもしばしばです。「どれどれ」というだけで、エネルギー貯まるんでしょうね~そして、これは分かってないんだなぁというときはそのものの答えを答えるのではなくてその手掛かりになるもの、それを解く上でツールとなる原則をできるだけ単純化して話しています。教科書を見せたり、資料を見せたりしてできるだけ手掛かりになるものを見せながら問題のひとつ前をお話して「じゃぁ、これできそう。」と話してくれたりいずれ一人で勉強するようになるときにどんな風にすればいいのか、気づいてくれたらそんなことを思いながら説明しています。そして、最後は、「それができたなら、これは?」って、勝負してもらうようにしています。「諦めない心」というのは、粘るといいことがあったそういう体験の記憶から生まれると思うのでお子さんのことを寄り添って見守るご家族がいるということ応援してくれる人、見ていてくれる人がいることこれって、素晴らしいことだなと思います。最初のパパ、お嬢さんが中学に上がっても『親塾』をされていて一緒に勉強されているそうで、ほんとすごいことだなと思います。

2014年08月27日

コメント(0)

-

学力テスト

秋田流指導で…学テ最下位から6位に躍進した県- 読売新聞(2014年8月26日08時02分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】今朝は、学力テストの結果がニュースになっていましたね。上位と下位の県の差が縮まっていること大阪は、またワースト3に入ってることスマホの利用時間と学力に相関関係が見られ長いほど学力低下が見られるということこんなことが報じられていました。下位だった沖縄や静岡が躍進したのは、秋田や福井の方法を取り入れたから授業をできるだけ2人体制でするとか過去問を繰り返し解かせて成績が低迷してる子には、補習をしたからって言われていますね。テストのために勉強してもと言われるけれどテストがあるからこそ、気づくこともあるわけで結果として、お勉強ができる子学校の授業が楽しく聴ける子が増えてくれたらと思います。そして、先日の保護者勉強会でお話させて頂いたことなんですが「ゲームやスマホの影響は 考えている以上に大きくて 学力との相関関係が見られ ゲームやスマホにハマってる子ほど 学力に困っているお子さんが多く そんな大したことないと思っていても 知らず知らずに、影響を受けてしまい ハマったときには、大変なので 使い始めのときに、ルールを作るといいです。」というのは、声を大にしていいたいです。

2014年08月26日

コメント(0)

-

「すぐに諦めてしまう」への上手な対処法

塾ソムリエが伝授!「すぐに諦めてしまう子」への上手な2つの対処法- WooRis(2014年8月25日19時45分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】「すぐに諦めてしまう」「だって分からんもん」に対してどのように関わっていけばいいのかとっても、分かりやすくコラムに書かれてありました。そして、わかる快感、感覚というのは育てていくものだって、感じていたんですがやはり、そういうものなんですね。。。自分は、どのように考えどうしているかいい機会なので、考えて明日書いてみたいなと思います。(以下、コラムからです)「すぐに諦めてしまう」への上手な対処法多くの親が抱える悩みが、“すぐに諦めてしまう”ことだそう。例えば、問題を解いていても、ちょっと難解な壁にぶつかると「わからない」と考えることをやめてしまう子どもは少なくありません。あなたは、自分の子どもが、その壁に直面した時、どんな風に声をかけますか? 「なんでそんなにすぐに諦めちゃうのよ! ちゃんとやりなさい!」なんて、つい言ってしまっていませんか? とくに、進学校向けの受験勉強など、難度の高い問題を解いている場合、このような壁は次々にやってくるでしょう。お母さんとしては、「諦めずに最後まで頑張ってほしい」という気持ちで声掛けをしているのですが、気を付けて下さい。こんな言葉を言えば言うほど、子どもには逆効果にしかならないのです。■1:“わかる快感”を得られる問題から始めるそもそも、なぜ途中で諦めてしまうのでしょうか? 「それは、お子さんの思考が悲鳴をあげているのです。 特に難しい問題になると、 いくつかのことを同時に行ったり、 いくつかの条件を組み合わせたり という作業が必要になります。 つまり、“考え抜く”ということが必要になります。“1つの視点で考えてみて、うまくいかなければ、視点や方針を変えてみる。見落としや、間違って読み取っているところがないか、検討してみる”。そういう作業を根気よく、粘り強く行う練習は、ごく小さい頃からの積み重ねなのです。言い換えると、“わかった!”という快感を得た経験を、どれだけ多く積んできたかということです」つまり、こういった経験が浅いまま、お子さんに「どうしてすぐに諦めるの?」と尋ねても、お子さん自身がわからないので、答えようがないのです。「すぐ始められる対処法としては、 お子さんが考えて、“あ、わかった!”という 快感が比較的低いレベルで得られる問題から始め、 徐々にレベルを上げていく。 しかし、やはり、レベルを上げるときには “壁”があるので、 お子さんが途中で諦めてしまうような場面も多々あるでしょう。 でも、そこで怒ったり叱ったりしても、無駄なのです」では、実際にどのようにしたら、良いのでしょう?■2: 子どもに教えさせる「お子さんに勉強を教えてもらうようにしてみて下さい。 つまり、お母さんが“できない生徒”を演じ、 お子さんに授業をしてもらうのです。 “この問題をやってみなさい”ではなく、 “この問題、お母さんちょっとわからないから教えて” という風にするのです。 すると、お子さんは“こんなのが分かんないの? しょうがないなぁ”という感じで、 教えてくれるかもしれません。 そして、教えるうちに、 意外に自分の理解が浅いことに気付いたり、 どうすれば、この“できない生徒”に 理解させることができるかを考えたりするはずです。 そうやって徐々に、考え抜く力をつけていくのです」お母さんにとっても、根気のいる作業かもしれませんが、お子さんに考えさせて、自ら気付かせるには、この方法はとても有効だと思います。お母さん自身も、一緒に楽しみながら勉強するつもりで取り組んでみて下さい。

2014年08月25日

コメント(0)

-

心のゆとり

ふと浮かんだ言葉から毒気を抜いてみるとストレスもグンと減っていく普段何気なく使っているちょっとした言葉の使い方一つで相手に与える印象だけでなく、自分自身や他人、環境、過去や未来へのイメージがガラリと変わる。そして、心にゆとりがあるとき言葉も変わっていきますよね。今日読んだコラムにそんな風に書いてあったのですが生徒さん達を見ていてもほんと、その通りだなと思います。さて昨日、土曜日で教室が早く終わったので姪っ子の夏祭りコンサートに行ってきました。この夏祭りのコンサート1年生のときから3年連続で行ってて日記にも書いてきたんですが1年目は、夏祭りに初めて招かれてアンコールされると思ってなくてアンコールの曲を用意できてなくて2年目は、新しく若い先生が加わって全体にボリュームがでてきて 吹奏楽部らしくなってきて3年目は、さらに外部からも先生が加わって初出場した吹奏楽コンクールで金賞を頂いてすごく音が整っていました。夏祭りでは、コンクールで演奏した曲ではなく聴きに来た方が聴いてて分かる曲アナと雪の女王の主題歌 朝ドラ『ごちそうさん』の主題歌きゃりーぱみゅぱみゅメドレーとかを演奏しそして、部長の姪っ子の提案で小さな子どもたちに大人気のアニメ妖怪ウォッチからラジオ体操第一を小さな子どもたちとダンスしてました。力が出てくれば、ゆとりがでてくるしゆとりがでてくれば、余裕が出てきて相手のことを考える思いやりが生まれともに楽しむということができるんだなぁそんなことを気づかせてもらったいい演奏会でした~

2014年08月24日

コメント(0)

-

「人に任せる」のは未来への投資

「自分でやったほうが早い」は、チームを滅ぼす――上手な仕事の任せ方(記事) 「自分でやった方が早い。」 人に教えていると 思ったり、考えたりするときありますよね。 夏期講習も終わりに近づき 休み明けの実力テスト、宿題テストなんて話が出てきたり 2学期にするところだからと 先取りするようなことをしていて 秋からの学校お準備へとなりつつあります。 先日も、小学1、2年生のお子さんをお持ちのママさん達と お話する機会があったので 「『繰り上がり、繰り下がりとか九九とか こんなこと、できて当たり前で 学校行ってれば、自然にできるようになる』 そんな風に思ったりしがちですが 自然に身についたように感じることは 実は、その前段階で仕込みができてるからなんですよ~ そして、2年生は、九九の良しあしで 子どもの算数の好き嫌いが決まるとも言えます。 小中学生のときは、1学期は、計算中心で みんなだいたい点が取れるようになってて その計算を使って、秋からするようになるので 秋からの勉強は、特に大切ですよ~ 」 って、お話したところでした。 このコラムを読んで マスターする、できるようになるには 教えるということよりも 慣れさせるということなのかな?と気づくことができました。 「人に任せる」のは未来への投資 いい言葉ですね。 今日の動画は、アメリカのディズニーパークが ドローイングクラスみたいなことをしてるものです。 こういうのでオズワルドやオラフが 書けるようになるっていいですよね。

2014年08月22日

コメント(0)

-

ひらめきは、シャワーの中

何か思いつくのは決まってシャワーの中。これって別の時にできないの?- lifehacker(2014年8月20日18時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】 シャワーを浴びていたり、お風呂に入ってる時に 新しいアイデアが浮かんでくる そういうことありますよね。 つい最近も、そういうことがあって 『あっ、そっかぁ。そうすればいいのかぁ』 とつながる答えがありました。 リラックスして、ポンと力が抜けるとき 顕在意識の思い込みが抜けて 無意識の領域が力を出してくれる コラムに、そんな風に書かれてあって なるほどなって、思いました。 「数学は、センス、ひらめきっていいますよね。 子ども達からも、そういうのをよく聴くんですが。。。」 先日、教室で先生をされてる方から聞かれて 「数学、算数は、知識の組み合わせで 知ってる知識、技の何と同じなのか そのあてはめ方で、勘がいいというか、 器用な子と不器用な子 飲み込みの早い子、遅い子はありますね。。。 こういうのも、小さいときからのトレーニングで そういうのが楽しいという経験が多いと ひらめきやセンスも磨かれるように思います。」 そんな話をしたんですが 今日のコラムを読んでみて 取り組んでいるときに どのくらいリラックスできているか どのくらい楽しめているのか そういうのとも関係するのかもしれないな って、思いました。 補助線のことを 『奇跡の一本線』なんて言ったりしてるんですが あの一本が引けるか引けないかで 目の前がパーッと変わるなんてこと あったりしますよね。

2014年08月21日

コメント(0)

-

前向き脳の作り方

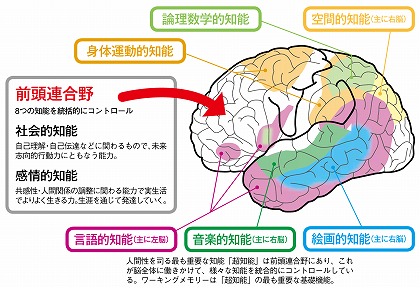

【前向き脳の作り方】やる気と集中力を高める脳力アップのポイント- @DIME(2014年8月19日14時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】「ワーキングメモリを活性化させると脳力がアップする。 ワーキングメモリを活性化するには。。。 」 日曜の保護者勉強会で ちょうど同じ趣旨の話をしていました。 いつからでも、脳は若返るけれど 何でも旬があるように、ふさわしい時はあるので 好き嫌いと言い始める前に 脳を動かしたり、記憶したりするのが楽しいという 経験・体験をたくさん積み重ねること。 そして、記憶したり思い出したりすることに 褒める、評価するという称賛を与えること このことは、とても大切だなぁと思います。 昨日、書くと言っていた『絵日記』の話とは 小学生の宿題のひとつに、 絵日記がよく出されたりしますよね。 「お盆とかだと、出かける機会があったりして 絵日記って書きやすい出来事が起こると思うので 今週のうちに、絵日記を一緒に作りながら 『こんなことあったよね~』とか 『こんなすごいことしてたよね。』と できたこと、よかったことを思い出させ、 自分の行動を客観視して、再評価させる そんな機会を持っていただけたら。。。」 「絵日記を書いて、楽しい思い出を思い出して 嬉しくなったということが大切で 夏休み後半になって 『早く絵日記書きなさい。』と 嫌々するのでは、ただ提出しただけ 意味のないものになってしまうんです。 これは、普段、学校があるときも同じで 『今日、どんなこと聴いてきた?』と 積極的に質問することで 自分がしてることを思い出させる そんなきっかけにして頂けたら。。。 楽しい記憶、おいしい記憶っていいですよね~」 そんなお話をしました。 ドーパミン全開でノリノリでやってる そんな姿を想像するだけでわくわくしますね。 ●前頭連合野が集中力とやる気を生む! ◎「アイドルグループの映像を見るだけで集中力がアップします」 ●スリル体験でスカッとするのは脳がリセットされるから 我々は日々同じようなことをやったり、考えたりするうちに、 知らず知らず、脳の一部分だけを使ってしまってはいないだろうか? テレビのバラエティー番組などでもおなじみの 理学博士・澤口俊之氏は 「ビジネスマンであれば言語的知能など 思考系の脳領域ばかりを酷使している可能性が高い」と指摘する。 特に年齢が高くなると、脳の使い方が固定化する傾向にあり、 これが脳の老化にも影響しているという。 では、“脳の使い方を切り替える=リセットする”には どうしたらいいのだろうか。 「実は脳科学的に、不安感の強い人は、 クリエイティビティーが弱いということが判明しています。 これは2つの脳内システムが競争関係にあって、 不安感が極端に発達すると クリエイティビティーが抑えられてしまうから。 脳の中にはこのように競争関係があり、 これを利用すれば、簡単に脳をリセットすることができます」。 「感情を動かすような情動体験をすれば、 思考系を抑えることができます。 」 「皆さんがわざわざ高いところに上ったり、 お化け屋敷に行ったりするのも、 スリルや恐怖など感情系の脳領域を使うことで、 嫌なことがあっても、それにとらわれている 思考系の脳領域を働かせないようにできるから。 つまり脳をリセットしたければ、 積極的に情動体験をすればいいんです」 中でもおすすめは、旅行。 澤口さんは、日常と違ったことをするのも情動体験のひとつで、 スリルや爽快感を体験できるバイクもおすすめだという。 「私自身も乗るのでわかりますが、 バイクを運転している時は、普段のような思考は生まれません。 そんなことをしていたら、事故に遭ってしまいます。 きっと皆さん、そういうふうに趣味を持ったり、 旅行に行ったりということを、 無意識のうちに自然とやっているはずですよ」 ●より多くのドーパミンを分泌するには? さらに身近なところでは 「音楽を聴くのもよいリセット法」だと、澤口氏は指摘する。 音楽を聴くと快感にかかわる 脳内ホルモンとして知られるドーパミンが分泌される。 ドーパミンは、前頭連合野の認知機能に働きかけるため、 「実は集中力や思考力、学習能力とも大きく関係している」のだそうだ。 「ドーパミンは5歳くらいまでの幼少期に最も多く分泌され、 ドーパミンが多い子どもは、集中力が高いこともわかっています。 だから、アスリートは試合前に音楽を聴くことで、 集中力を高めているんですね。 ただ、できれば音楽だけでなく、 同時に視覚的な刺激も一緒に受けたほうが、 より多くのドーパミンが分泌されます」

2014年08月20日

コメント(0)

-

「昨日、何かいいことあった?」

相手のウソを見抜く「必殺ワード」とは?「昨日、何かいいことあった?」(記事)「昨日、何かいいことあった?」 と聴いて相手の表情、しぐさを見てみるってとってもうまい方法ですよね。。。(^_^;)「宿題、机に忘れてきた。。。」「やったけど、忘れたということ?」「うん。」たまにこういうやり取りがあるんですが実は、やってないんだろうなというとき男の子は、目が泳いでいてなんとなくモジモジしているものですが女の子は、たとえ小さな子でも『私が、ウソついてると思うの!』って目で説得にかかろうとすることがあるのはほんと、面白いものだなぁと思います。日曜日に、保護者勉強会でお話したときに漢字を記憶するときのコツに関連して「記憶するときは、少し左上を見上げて そこに思い浮かべると、残りやすい。 嘘をつくとき、作り話をするときは ほんの一瞬、ゼロ・コンマ数秒 無意識に目が右上を 見てしまいがちになるんですよ~」って、話をしたんですが眼力(メヂカラ)と視線の指す方向それによって、脳の働きってぜんぜん違ってきますよね。目は口ほどにものをいうってほんと、昔の人はうまいこといいますよね。実は、「昨日、何かいいことあった?」という表題からもっと、プラスのストロークで絵日記について書こうと思っていたのですがちょっと逸れてしまったので、明日書いてみようと思います。相手のしぐさや言動から本心をさぐるテクニック■目線やしぐさなんとなく怪しい……と思ったときには、ぜひ率直に「あのとき、何をしていたの?」と聞いてみてください。このときに注目するべきなのは、話す内容ではありません。ずばり目線やしぐさです。相手の行動は、無意識に本音を示していることも多いもの。もしも目線が右上の方へと向いているのなら、それは作り話をしている証拠。言えないことをしている可能性が高いと言えるでしょう。もし「○○で……」と言いながら、左上を見ているなら、過去を思い出しながら事実を話している証拠です。このほか、「鼻を触る」「腕組みをする」「貧乏ゆすりをする」などのしぐさは、緊張を示すサインだといわれています。■話しすぎ?普段と比較して、話しすぎていないかもぜひチェックしておきましょう。特に人は、ウソをつくときに相手を納得させようと話しすぎる傾向があると言われています。言わなくてもいいことまでペラペラとしゃべりだしたら、限りなくクロに近い、かも……?■相手にプレッシャーをなんとなく怪しい……? と思ったら、話している最中に、相手の目を凝視したり、口をつぐんでみたりしてください。こんな態度を取ると、ウソをついている方は「何かヘマをしたのかな?」と焦り、上記のような特徴も、より一層分かりやすく表れるはず。■魔法の言葉相手のウソを見抜くためのとっておきの一言「昨日何かいいことあった?」というもの。何もやましいことがない人にとっては、「なんてことない一言」なのですが、ウソをついている相手にだけは「恐怖の一言」となります。「そうそう昨日ね……」や「何もないけど、そっちは?」と答える夫には安心してOKですが、もし「え、なんで!?」と聞き返してきたら……何かを隠している証拠なのかもしれません。

2014年08月19日

コメント(0)

-

算数・数学を解く力

子どもの将来を左右する!? ナメてはいけない子どもの“算数”の教え方- ダ・ヴィンチニュース(2014年8月17日05時50分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】「算数や数学を解くとき、公式や問題例など、 あらかじめ“収集”してある知識の中から、 必要な情報を“検索”して“構成”して 問題が複雑なら“分解”するし、 数字をあてはめて“具体化”もする。 こうして、いくつもの解き方を“発想”し、“推理”し、 “洞察”することで物事の規則性を見つけ出していく。 このような思考過程で解く訓練を重ねることは 大人になったときに必要になる問題解決能力に直結している」。 コラムにこんな風に書かれていたのですが生徒さん達に教えていて同じように感じていたのでとても嬉しいなと思います。さて、昨日、しちだ中百舌鳥教室の保護者勉強会でお話させて頂く機会を頂きました。いま、取り組んでいることが中高生になったときに、どのようにつながっていくかどのあたりに、力を入れたらというコツやツボを『記憶』をキーワードにお話させて頂いたのですが参加されたパパもママもすごく熱心でたくさんメモされて聞いて下さいました。たまたま昨日の朝、がっちりマンデーの前にしてる『ゲンキの時間!』という番組で認知症と記憶について特集していたので簡単なテストとして放送していたものにアレンジを加えて「『ボール 旗 さくら』 という3つの単語を覚えた後に ペアで交互に100から順に 93、86と7ずつ引いていって 10回引いて30にしてください。 そして、あとで、もう一度 覚えた単語をお聞きしますので 覚えておいてくださいね~ 」って、お願いしたらみなさん、楽しんでやってくださり「子どもが繰り下がりをして イーッとなるの、わかりますね~(笑)」「こういうトレーニングをしていくと 記憶の作業台が広がっていくのですね。」って、感想を下さいました。教室でもお盆休みも終わり、今日から後半に入るのですが記憶の作業台を広げて、秋からの学校に繋げてもらえたらなと思います。写真は、教室の作業台(勉強机)と教材をセブンネットで取り寄せたらコーヒーの引換券がついていたので、それを。初めて飲んだのですが、美味しかったです~

2014年08月18日

コメント(0)

-

お誕生日

今日はポルンの3歳のお誕生日でした~ 明日が義母の誕生日ということで お祝いにお寿司食べてきて ポルンには帰りにササミ買ってきました(笑) お寿司は何度か日記に書いたことのある 長次郎さんに久々に行ったんですが 橋本くんや児島さんはいなくて サブだった前田さんがリーダーになってました 児島さんがリーダーの時はとにかく活気があり 彼女がお客様の呼び出しから スタッフへの指示だしまでやって 彼女が引っ張るという感じだったのですが 今度の前田さんはお客様への呼び出しは 声の通る女の子に任せ、一歩引いて 一見すると彼女がリーダーって分からないんですが スタッフが彼女にスーッと報告に来ていて 上質なお店になってました~ 大きな声を出さなくても 考えて動くように導く 明日からのいいヒントもらいました

2014年08月10日

コメント(0)

-

「運とツキ(16)」喜びの世界(2)

今週、書いてきたお話の最後です。今週で書き終えないと、次いつ?って感じになると思うので…「楽しい意識がそこにあれば、エネルギーが増える。 運とか不運というのもエネルギーの量でしかない。 エネルギーがあれば、そこに運がある。」「ツイてる人は、とことんツイてますもんね。」「ツイてない人は、とことんツイてない。 やることなすこととことんおかしいよね。」「なんで私だけがと思うけれど それは私が原因だったりするんですね。」「要は、楽しく生きていないのです。 楽しく生きていないというのは 楽しい意識を持っていないということです。」「なんで楽しくないのかということは そもそもが、楽しい意識を持っていないからなんですね。」「そう、それに気がつかないとダメなんだよ。 そこに気がつかないと楽しくなるために、 今日は外食しようか、映画見ようか、 旅行しようか、一杯飲もうかと 楽しみを求めることに切りがなくなってしまう。 楽しく生きるとは、そういうことではないということ。」「楽しく生きるとは、楽しいことを求めて生きる こういうことではないということですよね。 」「自分の意識は間違ってるなということに気がつくこと。 喜びの意識を持つということです。 そこに、みんな気がついていないのです。 笑顔だし、思いやりだし、嬉しい楽しいだし 気持ちよい、そういうことが大切だと思うけれど どうしたらいいのか分からない。 そんな風に聴くことあるけれど どうしたらいいんじゃないんだよ。」「それが大切なのは、分かってるんですけどね というのも、これとほぼ同じことですね。 」「そう、自分の意識をどう持つかということ。 真面目、一生懸命、頑張ってということでも 善人になろうということでもないですよということ。 じゃぁ、悪人でもいいのかというと、それも違う。 悪人でも善人でもダメなんだよ。 楽しくなかったら、とにかくダメなんだよ。 『とにかく、楽しい意識を持って思うこと』 そんな風にお話すると 『思うだけでいいんですか。』 ってよく聴かれるんだけど 思うだけでいいんじゃなくて 良くも悪くも、思うことからしか始まらないんだよ。」「思わないと、何も始まらないということ?」「そう。だから、思うことが始めなんだ。 みんな分かってなかったりするけれど 思うだけでいいんじゃなくて そこからが、始まりなんだよ。 だから、楽しいことが素晴らしいと思える意識 楽しいことが最優先だし、楽しいことが嬉しいだし 楽しいことが幸せの意識という認識を持つこと」そんな話を聴いてきました。写真は、実家の母から送ってくれた桃です。家では食べきれないので教室に持っていって、お昼を食べてる生徒さんに切り分けてあげたら、喜んでいました。『運とツキ(17)』(2015年12月6日)

2014年08月09日

コメント(0)

-

『運とツキ(15)』喜びの世界を

ディズニー、伝説のショー「レジェンド・オブ・ミシカ」ついに終了へ- モデルプレス(2014年8月7日17時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】「おもてなしの笑いの精を 喜び溢れる友情の精を、時を超える誠実の精を 勇気ある冒険の精を、尽きることのない愛の精を そして、果てることのない イマジネーションの精をご覧なさい。」初めてミシカを観たときこの言葉に心奪われました。あれから、もう数年になりますが、あのときと同じようにこれを自分のなかに取り入れたいなぁって、よく思います。さて、「とにかく、楽しいことは、素晴らしいやし 仲よくやし、思いやりやし、嬉しいやし笑顔やし、 そういうことって大切だなということに気がつくこと その意識を持ち続けることなんだね。 」そんな話を聴いていましたという昨日のお話の続きです。「そして、いい意味での 自分の意識のコントロールが大切。 自分の意識のコントロールというと 難しく聞こえるんだけど 例えば、腹が立ったとか 悔しいとか情けないとか辛いと思ったとする それが、相手が何か言ったことが原因だったりしても ほとんど多くの場合は、相手に怒鳴り返したりしないし それが、会社や外での出来事だとするとなおさら 悔しくても『怒ったらいかん。』と思うよね。 それは、もちろん、相手が失礼なことなんだけど ここで相手に言ったら、ぐちゃぐちゃになるからと 自分をコントロールしてるよね。 そんなことどうでもいいと思えば コントロールしないから。 なぜそうするかと言えば それは、コントロールすることが 得策であると意識しているからだよね。」「その場に相応しいと思っているということですよね。」「そう。要は、その意識のコントロールを 自分が幸せになるためのコントロールに使えばいいんだ。 だから、みんな、意識のコントロールの仕方を 知らないわけではないと思うんだ。 知ってるけれど、使い方を間違ってるということだよね。」「自分の方に向いてないということですよね。」「そう。いい状態を常に保つというコントロール それは、どういうことかというと 善人の意識ではなく、楽しい意識になるというコントロール それを人は、もっとすべきなんですよ。 楽しい意識がそこにあれば、エネルギーが増える 運とか不運というのも、エネルギーの量でしかない。」そんな感じのお話を聴いてきました。水曜から始まったお話、3部作くらいになるかなと思ったんですがあと、1つ必要なようなので続きは、また書いてみますね。『運とツキ(16)』(2014年8月9日)

2014年08月08日

コメント(0)

-

夢を描く

教室を卒業した大学生のお兄さん達3人がさっき、教室を訪ねてきてくれました。薬学を志す彼、医学を志す彼、国際協力活動を志す彼高校時代に描いた夢をそれぞれに実現しようとそれぞれの場所で頑張っていることをこうして話に来てくれるって、ほんと、ありがたいなぁと思います。いま教室で夢を描こうと頑張ってる受験生達も彼らの姿を見て「前にいたお兄さんたちだよね。。。」と大いに刺激と希望を得たようでした。駅向かいのイタリアンで3人とランチしたんですが料理を撮るのを忘れたので、外観だけ(笑)

2014年08月07日

コメント(0)

-

「運」と「ツキ」(14)

夏の「イライラ」を抑える超簡単な方法とは?- オールアバウト(2014年8月7日07時45分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】昨日、ちょうど生徒さんと 暑いと「イライラ」しまうもんね~ 不快な状態では、長く続けられないから って、話したところでした。 ココロもカラダもいい状態に保っておくって とても大切なことですね。 さて、昨日の「運」と「ツキ」の話の続きです。 「実は、先週それに近いようなことを 感じたり、考えたりしていて… 夏休みだから、夏期講習だし 頑張らないとと思ったら 体調が崩れ風邪をひきそうになって それで、 これはいかんいかんと思って ゆとりを大切にして 心を整えようと思ったら 戻ったということがあったのです。」 「それは、頑張りたいということだよね。 頑張るためには、何が必要か どうすればいいのか。 」 「元気と・・・知恵ですよね…?」 「そう、元気がないと頑張れないんだよ。」 「なんとかしなきゃと思って がーっとやったから、 ガタガタと崩れてしまったんだなと思って 今回、それに気づくきっかけになったのです。」 「ということは、 自分の状態が把握してないということ。 周りを見るか、自分を観るかというと 周りを見る、人を見るを見ていて自分を観ていない。」 「自分をないがしろにしているということですよね。」 「そうです。そうです。」 「自分への意識がないなぁ。って。 これが、クセになってるなぁって。」 「だから、どうしよう。 何をしたらいいになってしまう。 どうしても、何をしても とにかくダメなんだよ。 本当に何をしてもいかん。 じゃぁ、どの意識でいうか その意識に間違いがなければ 何をしてもいいということ。」 「意識なんですよね。」 「そう、じゃぁ、その意識はというと、楽しい意識です。 どうしても、頑張ろうとしてしまう。 」 「そういう癖があるんですよね。」 「そう。どうしようと思ってしまう。 とにかく、楽しいことは素晴らしいだし 仲よくだし、思いやりだし、笑顔だし そういうことって、大切だなと気がつくこと。 その意識を持ち続けることなんですね。」 そんな話を聴きました。 では、その意識を実際にどうしていくか そのお話も聞いたのですが、 また長くなりそうなので、続きは改めて書きますね。 (以下、コラムの抜粋です) 夏由来のイライラを超簡単に抑える方法…… それは「冷たい飲み物を飲む事」。 冷たいドリンクを飲むことで血中の温度を下げ、 脳を通常の状態に戻す訳です。 ヒートアップしている人に「頭を冷やしなよ」なんて良く言いますが、 この言葉にはちゃんと意味があったのですね。 ただ暑いから、という理由で 冷たいものばかりを口にしていると無駄に体を冷やしてしまいますが、 暑さが原因でイライラしたり強い不快感を覚えたりした時は、 冷たい飲み物をグイっと飲んで体と心をクールダウンしてあげると、 その後の仕事や用事もスムーズに行くかもしれませんよ。 『「運」と「ツキ」(15)』2014年08月08日 『「運」と「ツキ」(13)』2014年08月06日

2014年08月07日

コメント(0)

-

「運」と「ツキ」(13)

いくつ当てはまる?お金持ちな人に共通する「マネしたい5つの習慣」- WooRis(2014年8月6日05時45分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】お金持ちのお話ではありませんが昨日、似たようなお話を聴いたところでした。いつものように、奥野先生とお話したんですが…「一応伝えておくというか… 幸せになるために、大事なことは 何をするかではなしに、 どういう意識でいるかが大切。 それは、わかります?」「はい。 全然できてはいないのですが(^_^;)」「意識がすべてということです。 意識がすべてというのは 人は、幸せになるには 真面目に一生懸命頑張ってと考えてしまう。 これも、意識なんですよね。 行動ではない。 その真面目に一生懸命頑張ってという意識が ちゃんとせねばいかん。 しっかりせねばいかん がんばらないかんという気持ちを生み出す これもまた、ぜんぶ意識なんだよね。 そこを間違うからうまくいかない。」そんな話を聴いてきました。ここまでだと、???というところがあると思うので続きを書きたいところなのですがこの後、また午後から夏期講習の授業になるんで明日、改めて書いてみたいと思います。(以下、コラムの抜粋です)お金持ちの人には、“共通の習慣”が多くあるといいます。やみくもに「お金持ちになりたい!」と願っていてもお金は増えませんし、お金と習慣には密接な関係があるようです。無意識にしてしまっている悪習慣があるとしたら……直しておきたいですよね。実際にお金を稼ぐ人たちには、どんな思考や習慣があるのかを知っておくことが、自分自身の生活の悪い部分を改め、お金を稼ぐにあたって何が“よくない習慣”なのかを見つけるヒントになるかもしれません。『「運」と「ツキ」(14)』(2014年8月7日)『「運」と「ツキ」(1)』

2014年08月06日

コメント(0)

-

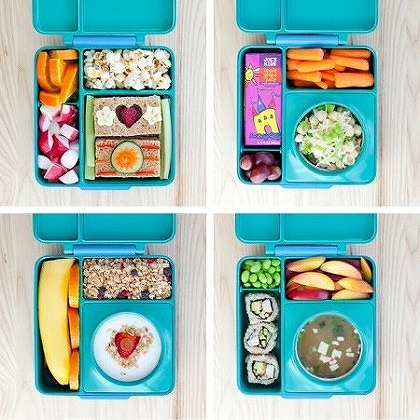

お弁当が食べたくて

落としても蹴飛ばしてもこぼれない!母の愛から生まれたお弁当箱「OmieBox」- えん食べ(2014年8月5日11時30分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】毎日、お弁当を作られるお母さんたち ほんと、素晴らしいなぁって思います。 さて、午前中に授業していたら 小学生の女の子が、ふと 「夏期講習の時間を追加できませんか。 って、昨日、お母さんとお話してて。。。」 って、言うんですね。 「空いてる時間ならできるんだけど 追加したいって、いつだろう? 」 って聞いたら 「明日の午前中くるから 明日の午後とか空いてますか?」 って、言うんです。 「明日の午後って、お昼挟んで?」って聞いたら 「教室のお昼休みにお弁当が食べてみたいの。 午前中授業を受けて、お弁当食べて1コマして帰る。 中学生のお姉さん達みたいに、やってみたいの。」 って、ニコニコしながら言ってました。 たまたま空いていたので 彼女の夢が実現することになったのですが 喜んで軽い足取りで帰る姿を見ながら 受験勉強で朝からいる中3のお姉さんたちと 「素敵で幸せな女の子よね〜」 「教室でお弁当が食べてみたいから 午後まで残って勉強してみる。面白いね。」 そんな話をしていました。

2014年08月05日

コメント(0)

-

夏休みに行きたい場所、やりたいこと

女子中高生の夏休み事情を徹底レポート!行きたい場所、やりたいことトップ3は?- クランクイン! 取材記事・エンタメ(2014年8月5日12時16分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】「先生は、夏休み、どっか行った~?」「夏休みは、どっか行くんですか~?」今月に入ってよく聞かれたり「○○さんは、どこ行くの?」とか「どこに、行ってきたの~?」って聞くと「海に行ってきたよ~」とか「今年は受験だから ちょっと我慢なんだけど それでも、やっぱり楽しみはいるから ○日に、○○に行こうと思ってるんだ。 だから、それに向けて頑張ってるの。」とかそんな感じでお話してくれています。毎年聞かれているはずだけれど今年は、自分が特に行かないから余計に聞かれるように感じるのかなとか焦点が当たるものが拡大するのかなとかここ数日、不思議に思っていました~昨日も、高校生が「青春18きっぷ使って 九州に行こうと思うんです。」って話していましたが学生さんだからこそ夏休みでもありますよね。(以下、コラムの抜粋です。)“一番行きたい場所”1位は「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(71票)。中でも行きたい理由として目立ったのは、7月にオープンした新エリア「ウィザーディング・ ワールド・オブ・ハリー・ポッター」に関する事だ。「シリーズが好きだから」「特集などでよく見かけるので魅力的」などの声が多くあがっている。2位、3位にランクインしたのは安定人気の「東京ディズニーシー」(42票)と「東京ディズニーランド」(40票)。新キャラクター・猫のジェラトーニや、話題のショー『ワンス・アポン・ア・タイム』に注目する声がそれぞれ目立つ。

2014年08月05日

コメント(0)

-

歌の脳内リピート

なぜある歌が頭の中で永遠リピートされるのか、その対処法- GIZMODO(2014年8月3日23時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】頭の中で曲がリピートする現象 『脳内リフレイン』っていうそうですね。。。 「先生、頭の中で、 ずっと○○が流れているんよ。 なんとか止めたいんだけど、 先生、どうやって、止めたらいいん?」 たまに聞かれたりするんですが 「その曲、最近聴いてたでしょ。」って、聴くと 「さっきまで、聴いてた。」とか 「昨日、聴いてたの、なんで知ってん。」とか言われます。 「それ、ボリューム下げたらいいんだよ。」と言うと いつも『何言ってんの』って顔されるんですが 「それ、どこから聴こえてくる?」 「だから、頭のなか。」 「どの方向から?」 「ん〜と、こっちかな?」 「その方向にコンポとかにある ダイヤルのボリュームをイメージして 少しずつ絞って音を小さくします。 深呼吸しながら、ダイヤルを小さくして ダイヤルごと、向こうに遠ざけてごらん。」 すると、面白いことに、素直なお子さんは 「ほんと、聴こえなくなった〜」っていうし 「そんなんやって ほんとに、聴こえなくなるん?」という子は 「消えた〜」という子と 「やっぱ、無理やん」という子と半々です(笑) こうして、脳内の喧嘩をクリアにできたり 反対に、脳内でいろんなことを思い描いたり こういうのができてくると いろんな風に伸びていきますよね〜。 そして、テーマ音楽が流れるって素敵なことですよね。 ビゼー アルルの女 第1組曲-1 "プレリュード

2014年08月04日

コメント(0)

-

ひとりでできるように

小島慶子「子供が一人で生きる技術を伝えることが親の役割」- NEWSポストセブン(2014年8月2日07時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】夏休みに入るということもあり、7月に入って 赤ちゃんから中高大学生のお子さんをお持ちの方まで いろんな学年のお子さんをお持ちのパパママと お話する機会がありました。 そのなかで、よく出てくるお話をまとめて言えば 「どうしたら、しっかりするのか。」なのです。 初めてお話させて頂く方には特に 「お尻に火が付いたら 頑張るのではと考えて、ついつい 発破をかけようとするけれど それは、一時的なもので なぜ、できないか、やらないかは やり方や続け方を知らないからで そして、頑張るにも エネルギーがいるんですよ。」 「早くしてくれないかなと 心のなかで待ちきれない気持ちがあると その心が外に出てしまって お子さんは自分のすることではなくて お母さんの顔色を覗うようになるし お母さんはお子さんを手伝っているようで お世話ばかりしてしまうようになり。。。 知らず知らずにそれが当たり前になると 『私がいないと、何にもできないんです。』 って、ことになってしまいがちです。」 「大事なことは、すぐに勝手に 一人でできるようにはならないということ。 もし、ひとりでに、パッと すぐできるようになったとしたら それは、それ以前に似た体験をしていたか そういうケースを目にしていたということで 自転車が一人で乗れるようになったときのように 後ろを持って押してあげたり、 後ろから見守ったりしてた あの感覚で、見てあげてもらえませんか。」 って、お話すると「そうなんですかぁ。!」って驚かれたりするんですが「テスト勉強だけでなく 授業の聴き方、ノートの取り方、宿題の仕方 提出物のやり方、出し方 そんなこともということも 知らないとできないものなので そんなこと知っててと当然と思わず ぜひ、一緒にやって伝授してあげて下さいね」って、お話しています。 コラムで小島さんがお話されていた 「経験のある人が、経験の差のある人に ひとりでできるようになるように 技術を教えたり、アドバイスするような感覚」 これって、素敵な感覚ですね。 (以下、コラムです。) 社会の変化に応じて親の役割も変わってきている。 例えば、子供がアルバイトを始めるとき、 親はどのようにサポートしたらよいのだろうか。 自身も小学校6年生と3年生の息子がおり、 『解縛~しんどい親から自由になる』などの著書がある タレントでエッセイストの小島慶子さん(42才)に聞いた。 * * * 社会経験の少ない人が社会に出て行く時には、 ミスをしがちですよね。 その時に、どうしたら助けてあげられるか、 社会経験のある自分には何ができるのか。 それを考えて実行することが親の役割ではないでしょうか。 アルバイト先を探すにしても、 自分の子供だからどうこうではなくて、 未経験の人が何か新しいことを始めるのを前に、 「働いた分だけお金をくれないとか、 事前の決まりと違ってひどく働かされるとか、 お店自体が法に触れている可能性があるとか、 いろいろな危険があるけれど、 それはチェックしましたか? 対策を取ってますか? 取ってないなら私の知恵を貸してあげましょう」 というのは、ごく自然なことですよね。 もちろん親ですから子供のことは大事です。 でも、「親なんだから」というよりも、 経験の差がある人間同士の関係だ と思った方がいいと思います。 すると、親が先回りしてなんでもやるのではなくて、 子供本人を信用して、 子供がひとりで生きていくための技術を 身につけられるように適切な手助けができると思います。

2014年08月02日

コメント(0)

-

「対策」と「構造」

小さいお子さんをお持ちのママさんもそうですしもう少し大きくなったお子さんをお持ちのママもそして、男女の関係であってもゆとりがなくなると、こういう風になりますよね。。。分かるなぁ。。。というかこういうことってあるよなぁ真剣であればあるほど、こうなってしまうしその渦のなかにいるときは負の方に回ってると分かってても止められなかったり、気づかなかったりなんとかできるものなら、なんとかしてよって思ってしまうんだよなぁ。。。って、思いながら、コラムを読みました。心に余裕、ゆとりがあるには自分に喜びやエネルギーがいるし反対に、楽しみ、喜び、エネルギーが不足してるときって心に余裕がなくなって、きつくなってしまうんですよね。だからこそ、ママ自身が、自分のために、笑顔で優しくいれることハッピーでいれるようなコラムにあった自分は反省や後悔じゃなく、周りは介入や説教じゃなく、できる「対策」がきっとある。問題は「人」にあるんじゃない、「構造」の方にきっとある。ほんと、大切だなと思います。これが、正解とか、これじゃなきゃだめとかはないけれど上手に子育てしておられたり、うまく関係を築いておられる方ほどそう「対策」「構造」を上手に自分の生活に取り入れておられるように感じます。まず、自分が笑顔で優しくいることを意識してそういれるような「対策」「構造」をできる範囲で、取り入れてみる。ここからスタートできたらいいですよね。(以下、コラムからです。)「もういいよっ、どうせ聞く気ないんでしょ、 何度言ったって無駄なんだから! もう勝手にしなよ! だいたいいつもさ……そもそも自分の事に責任持ちなよ……」あぁ、今日は朝からやってしまった。これが母から子への苛立ちに満ちた言葉のスタートだ。そして理詰めの追及が延々と続く。■母が子を正論で追い込む子どもを大人が正論で追い込むのは実に簡単だ。圧倒的に大人が強い。正論は人を追い込みすぎること、時に現実的でないことを知っているから、通常の人間関係でそれを振りかざさないよう、結構気をつける。でも、子ども相手にこれが止まらない。自分の満足行くところまで徹底的に言葉で追い込み、子どもが理解できる範囲はとっくに超え何の効果も生まない……母親自身、こんなアプローチが最悪なのは100%自覚している。まったく大人気ない。そんな妻を目撃して、「これはヤバイ、どうなってるんだ?」と当惑し、逃げるように出勤する夫の皆さんもきっと多いだろう。これが子どもの日常だとしたらきつい。逃げ場がない。だけど、親は実に簡単にここに落っこちる。■乳児のうちはこうならない ―― 身体的イライラ子どもが0~2才くらいの頃は、耐えず眠いし、自分の時間はゼロで、家事はまったくはかどらない。そういう「身体的イライラ」に支配されるものだ。でも、言葉で子どもを追い込むような事態には陥らないで済む。この年頃の子どもは、明らかに小さくて弱々しく、大人がいなければとても生命を維持できそうもない。自分は「完全な保護者」であり、子どもと「対等」ではないので、そもそもイライラをぶつける対象にすらならないのだ。苛立ちの矛先は、自分自身や夫、周りの大人に向けられ、夫婦関係、祖父母関係の問題として処理されていく。■言葉を喋るようになったら注意せよ!乳児の母であるうちは到底信じられないかもしれないが、これがいつの間にか変わってくるのだ。私も息子が赤ちゃん然としている頃は、小さい子どもを言葉で追い込むお母さんを見かけると、「余裕無いのかなぁ」くらいに思っていた。まさか自分が、その手の態度を取るようになるとは思いもせずに……。変化は「言葉」の発達とともにやってくる。■対等な人間関係 ―― 言語的イライラ不思議なもので、子どもが言葉を喋るようになり、最低限のやりとりが成立するようになると、急に「人格」を感じ始める。親は、言語という共通ツールを得た途端、守る‐守られる親子関係を、急激に「人対人」の対等な人間関係に昇格させてしまうのだ。それまでは、「保護者である私の問題/責任」だったことが、「あなた自身の問題/責任」にすりかわる。ちょうど、基本的生活習慣を身につけさせるので必死な時期。繰り返し失敗して、汚れて、泣いて、ぐずって……どんなに丁寧にかみ砕いてアプローチしたって、小さな習慣のひとつひとつは、そう簡単には身につかない。そのうちイライラがつのり、「なぜやらないの」「さっき同じこと言ったよね」……そんな言葉が「対等」になった子どもに直接投げかけられる。「言語的イライラ」の始まりだ。■そこに「社会」はない ―― 危険な力関係さらにいけないことに、人対人の関係に昇格したのに、そこには完全に「社会」が欠如している。多くの乳幼児育児中の母子の関係は、あまりに偏っていて特殊だ。(1)批判されない ―― 家庭に他人の目はない。(2)関係が完全に固定 ―― 母子は常に一緒で離れられない。(3)反論・反撃されない ―― 母子の言語能力と腕力に圧倒的な差がある。(4)拒絶・逃走されない ―― 幼い子の母親に対する信頼は恐ろしいほど絶対的。こんな、圧倒的な力の差と閉じた関係を、実際の社会で経験したことがあるだろうか。こんな条件下で「うまくいかないことばかり」続いたら、果たして相手に対し「正しい態度」で接し続けることができるだろうか。人はそこまで強くない、と、私は思う。あふれ出る言葉に歯止めが効かない……。良くないと思っていても繰り返す……。そんな負の循環をして当然の、あまりに偏った構造がそこにある。■「たまに」で済んでいるうちに……最初は「たまに」で、済む。たまに異常に長く苛立った説教をしてしまうくらいなら、まぁ、これはもう、人間感情に波がありますから母もね……たまにはね……、でいいのかな、とも思う。でも、それが「いつも」になり、果ては手が出る恐怖政治につながらないと、誰が自信を持って言えるだろうか。ニュースで見て「ありえない」と思っているような結末が、意外と自分のすぐそばに控えているかもしれない。全力で踏みとどまらなければいけないラインがある。■反省より、危険の自覚からスタートあぁ、またやっちゃったな、自分はダメだな……と後悔と反省を繰り返しても、多分事態は変わらない。「怒鳴る前に深呼吸」の魔法が効くなら楽なものだ。むしろ「歯止めがきかなくて当然」な厳しい条件下に自分がいるという自覚からスタートした方がいい。自分自身の「心」が駄目なのではなく、自分が「極めて危険な構造」のど真ん中にいるだけなのだ。それをはっきり自覚して初めて、阻止する対策が取れる。■何ができる?この「危険な構造」にゆらぎを与えることを、抑止力にできないだろうか。子どもと離れる時間を作る。乳幼児の遊びスペースに出かける。託児付きの講座に通う。誰かにヘルプに来てもらう。……そういう「いつもの母子関係」に何でもいいから「変化」を加える。今朝、やっちゃったなぁと思った私は、いつものルールを変えてみた。学童クラブに息子を送ったあと、気持ちをひきずりそうだったから、いつもなら家でする仕事をカフェでやることにした。隣に他人がいて、「充電いいですか?」と声をかける人がいて、「今打ち合わせ中なんで」と電話で嘘の言い訳をしている人がいて……そういう普通の「社会」を肌で感じると、いかに自分と子どもの関係が固定的で閉鎖的で危険か、ということに気づく。落とし穴に落ちるな、自分の帝国にするな、息子のレベルは今どこだ? 普通の人間関係ならどう表現した?……。小さなきっかけだけれど、とりあえず、夕方は言葉で追い込まずに息子と過ごせた。■周りは何ができる? 夫ができるアプローチ妻の理詰めの説教が異常に見えたとき、夫が仲裁したり諭したりしても「わかってる!」できっと無駄に終わる。子どもを守ろうと妻を怒鳴りつけたり、妻と一緒に子どもを叱るのも「わかってない!」と心を閉ざすだけだろう。そういう直球の「介入」じゃなく、むしろ必要なのは「危険な構造」からの救出作戦。母子の固定した関係を積極的に崩しにかかるのはどうだろう?家事や子どもの相手のうち「いつもの妻の役割」を少しずつランダムに交代するだけでも、パターンが崩れ構造は少しゆらぐ。母の怒りにさらされた子どもと戦いごっこでもして発散させるとか、「お母さん疲れてるみたいでひどく怒ってたね、 今のはきつかったね、でも、○○をしなかったのはいけないことだよ」と、穏やかに気持ち受け止め係をするとか。その後きっと自己嫌悪に陥る妻にコンビニでプリンを買ってくるとか、「ちょっとコーヒーでも飲んで来たら」と送り出すとか。……一見関係なさそうな側面からのフォローが、母子完結の負の循環に小さな切れ目を入れるかもしれない。-----自分は反省や後悔じゃなく、周りは介入や説教じゃなく、できる「対策」がきっとある。問題は「人」にあるんじゃない、「構造」の方にきっとある。

2014年08月01日

コメント(0)

全22件 (22件中 1-22件目)

1