2014年02月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

ブレないコンセプト

ヒットの秘密はコンセプトが9割! お昼に読んだ 『無印良品』がヒットしているのは 「これがいい」ではなく「これでいい」と コンセプトがブレていないこと というコラムから 自分のコンセプトとはなんだろうなと 考えていました。 また、反対に進路指導、学習指導してても コンセプトがはっきりしてる生徒さんは うまく自分の進路を切り開いてるし 反対に、コンセプトが曖昧な人は 行き先がはっきりしないかというと そんなことはなく コンセプトがはっきりしていないように見えて 実は、心の奥底にある本音通りに人は動いてるし 表面的な言葉であったり 目に映るものだけに囚われ そのコンセプトの音、 心の音がが聞けていないから うまく噛み合わなかったり とんちんかんなことになるんだなと 反省していました。 そんなときは不思議なもので いつも、「分からんもん。」と 質問の嵐の生徒さんに 「これは、○○ちゃんのために 準備したものなんだ。」 って、問題集を渡したら 食い入るように読み ノートまとめ、解いてくれてました。 自分のコンセプトはなんなのか 考えてみる大切さ 彼女に教わりました。

2014年02月28日

コメント(0)

-

「爆睡」のススメ

ビジネス成功のカギは夜にあり!「爆睡」のススメ「爆睡」できることはひとつの才能というかエネルギー補給の源泉ですよね。生徒さんの話を聴いても眠れてなくて。。。というお話を聴いたりします。夜、気持ちよく眠れているか朝、気持ちよく目覚められるかそれをひとつのエネルギーの目安にしています。先週末テレビを見ていたらうつ病の予防にも朝の光を浴びることがよいと出ていました。(以下、コラムです。)《遠藤先生に聞いた》睡眠時間をセーブしても日中のパフォーマンスを上げる6つのお約束1. 朝起きたら太陽の光を浴びる太陽光の入る窓際で、数分過ごすだけで体内時計がリセットされる。また眠気を誘うホルモン、メラトニンも抑制され眠気スッキリ。2. 平日は最低でも4時間半は睡眠確保就寝は23時~1時、起床は5:30~8:30の間に行なうのが望ましい。3. 週末2日は睡眠不足を補う週に1日は7時間半、週に1日は6時間の睡眠をとる。その際、遅く起きるのではなく、就寝時刻を早くして睡眠時間を増やすのがポイント。4. 平日も休日も起床時間は一定に週末に遅く起きると体内時計が狂い、月曜の朝がひどくツラくなる。週末も起床時間を平日より1~2時間プラスする程度に。5. 夜9時以降は強い光を浴びないスマホなどから出るブルーライトは睡眠を誘発するメラトニンを抑制するので寝つけない原因となる。夜は間接照明がオススメ。6. 朝食は必ず摂ろう朝はエネルギーが不足しているので、糖質、脂質、タンパク質をしっかり摂取。

2014年02月27日

コメント(0)

-

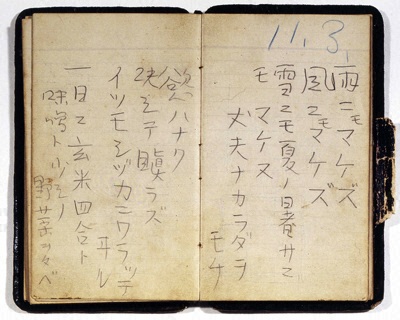

雨ニモマケズ

宮沢賢治『雨ニモマケズ』 清貧なのに茶碗8杯食べてる計算- NEWSポストセブン(2014年2月26日11時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】なんとなく思うイメージによって いろんな先入観が生まれてしまうから 物事を詳しく、丁寧に見ていくって とても大切なことですよね。 今朝、駅の地下道を歩いていると真っ赤なランドセルを背負った小さな小学生の女の子2人が歩いてきてて「私たちは、宮沢賢治の 『雨ニモマケズ』を覚えました。 それでは、暗唱します。 せーの。 」と言ったところで彼女たちとすれ違い「雨にも負けず 風にも負けず」と聞こえてくると、思っていたら 「寿限無寿限無… 」と真剣に言い始めたので思わずズッコケそうになりあまりにもおかしくて笑いをこらえるのが大変でした。この話は、おいておいても幼児や小学生のうちに名文暗唱したり歴史の年号や出来事を記憶したりする完全記憶、完全コピーすることってとても大切なことだなと、最近つくづく思います。いま、中学生・高校生は学年末テスト中で各教科いろんなものを覚えたりしているんですがこういうトレーニングを積んできている生徒さんほど覚えることに慣れているので、覚えることに負のイメージ、抵抗感がなくその自信からか、覚えが早いように思います。

2014年02月26日

コメント(0)

-

事実を多角的に見ると

■東北大2次試験、バス満員受験生乗れず 同行の親増加で (朝日新聞デジタル - 02月26日 05:57) 「用意した臨時バスよりも 乗る人が多すぎたために バスに乗れず、試験時間が遅れた」 事実は、こうですが、これをどう見るかで まったく見方が変わってきますよね。 試験時間に間に合うのだろうかと ドキドキした受験生も多かったと思うので 対応がなされてよかったと思います。 新聞は、「受験生に親が同伴するなんて!」 という論旨で書かれているようですが これ、とっても、週刊誌的な書き方ですよね。 県外から特に、遠方からくる受験生は 合格発表を頂いてから下宿先を探そうとすると 大学近くの良さそうなところは もう埋ってしまってないのではないかという不安と わざわざ合格後にもう一度行くには 旅費がかかってしまうという理由から 受験時に親が同伴して どこがいいか分からないから 生協などの斡旋する下宿先に 賃貸契約の予約を入れてくるというのが 一般的になっています。 教室でも、先週から保護者の方から 「入試に私もついていくんです。 東北地方だから、寒さ対策しないと」 とお話をうかがっていました。 受験を受け付ける部署とバスを手配する部署で 受験生がどこから受けにくるのか 大学の事務局内での連携が取れてなかった ということになるのかもしれませんね。 これも、メディアリテラシーを考える いい題材になりそうです。

2014年02月26日

コメント(0)

-

集中力を維持できるMAX

集中力を維持できるMAXの時間は?―「1時間以内」が36.4%と最多「人が集中できる時間って 1時間くらいなんやろ?」「集中といっても どのくらい集中するかによるし 没頭した状態になるのは だいたい15分~20分くらいらしいよ。 あとは、それを 何回か繰り返してるだけで だから、その3セットくらいの時間 50分に1回休憩時間を入れてるでしょう。」ちょうど2、3日前にある生徒さんとそんな話をしました。『あのメールの返信は。。。』『タイムラインのあのコメントは?』『今夜の夕飯は・・・?』『あぁ・・・やだやだ。』人はついつい、時間空間を飛び越えて過去や未来、いろんなところに意識を飛ばしてしまうんだけど気持ちをいまここに置くことができればいま目の前のことが片付いていくから幸福感は、増していきますよね。集中と言ってもずっと集中するわけではなく意識には流れがあるし気持ちをいまここにおいておけるのもトレーニングかなと思います。意識をコントロールするにはテニスボール積みとか分かりやすいですよね。あとは。。。実際に、ひとつのことにどの位没頭できるかとか。、。だから、学年末テストはとってもいい機会だなって思います。

2014年02月25日

コメント(0)

-

考えることの喜び

やりがち!親が教えすぎると「子どもの考える脳が育たない」と判明- WooRis(2014年2月24日07時30分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】先週、公立高校の前期試験を受けた生徒さんが 「今回の小論文は、 『考えることの喜び』がテーマだったんです。 これと、自己の体験を結びつけて書いたんですが…」 って、話してくれて 「文理科らしいテーマだよね。」って話していました。 コラムにあるように 0歳〜6歳、遅くとも10歳〜12歳くらいまでに 『考えることの喜び』『覚えることの喜び』 こういうのをたくさん得ているお子さんは やっぱり、大きく伸びるなと現場にいて感じます。 これよりも年が大きくなると喜びではなく、 嫌々が大きくなり、躍動感が減ってくるのです。 そして、いまほんと便利なものが多くなり すべて、何から何まで教わることが多いし 失敗したくないというキモチと 考えるのが面倒だというキモチから 「分からない」から「分かろう」とするよりも 「分からない」から「教えてもらおう」とする こういう風に考えている生徒さんは すごく多いように感じます。 この違いは、どういうことと よく思ったりするのですが 小さいころからの 『考えることの喜び』があるかないかの積み重ねで 思考グセのようになっているのではないかなと コラムを読んでて思いました。 初めてやること、不慣れなことは 多くの場合失敗をともなうので 「痛い」「つらい」「損をした」という気分を味わい 強い挫折感を感じるものです。 むろんこの挫折感は、 あらかじめ手本を示して これをマネさせる、 いわば正解の最短の道を進む指導をすれば 避けて通ることもできるのですが その場合、本人は、ほとんど何も得られません。 結論から言えば、 最初のうちにあえて挫折経験をさせ それによって知識の必要性を 体感・実感しながら学んでいる人ほど、そして、そこに小さな頃から称賛や喜びがある人ほど どんな場面でも応用して 使える真の知識が身につくように思います。 失敗を否定的に捉えるのではなく 物事に挑戦し、 失敗による体感・実感を基にして 本当に使える知識を獲得していく 『考えることの喜び』を たくさん得てもらえたらと思います。 お子さんに考えさせるには 「どう思う?」「なぜだと思う?」って、 「何を?」「なぜ?」をキーワードに 聞いて頂けたらと思います。

2014年02月24日

コメント(0)

-

記憶の回路を育てる(9)

■3歳までの子育ては、脳科学おばあちゃんに学べ! (ノーツマルシェ - 02月23日 11:00) 日曜の晩に『エチカの鏡』が放送されていたころ カヨ子おばあちゃん、よく出演されていましたよね。 「0歳児のころは、 目から脳が発達していき それから、3歳児くらいまでは、 指や手から発達していくから その発達に合わせて 目や指や手を使った遊びを 日常のなかに、取り入れるとよい。」 そんな風にお話されていたのを覚えています。 先週も、幼児教育をされてる先生方と話をしてて 「指を動かす脳の場所と 記憶を司る場所は近くにあるので 指や手を積極的に使うと 記憶の分野も発達していくそうですよ。」 という話をしていました。 昔、指回し健康法って流行りましたが 両手の指先をお椀のように合わせて 親指から順位に指を回してみると 使い慣れている指 親指、人差し指、中指は くるくる回りますが、 使い慣れていない薬指は なかなか回らないんです。 これ、指が慣れていないのではなく 脳の電気信号、シナプスの通りが悪いんですよね。 で、筋トレのように、気付いた時に繰り返しすると 日に日に、回ってくるようになります。 昨日の日記の続きのようになりますが 記憶の回路、考える力を作るのも同じで 記憶のトレーニングをしていくと 少しずつ育っていったり 記憶のトレーニングから 考える力につなげていくと そちらも育っていくようです。 いま、学年末テスト前で 今日もテスト前の生徒さんが来てるんですが ある中学生の女の子が、 自分でまとめた歴史のノートを持って 「これだけ覚える年号があるのですが どうやったら、早く覚えられますか。」 って、相談にやってきました。 「年号を書きだして、 どうやったら、早く覚えられるか。 そこまで、準備してるなら あとは、先生の仕事だね〜」と 彼女の顔を覗き込むと 「じゃぁ、これは、先生の宿題ね。」 って、笑って言ってました。 昔、自分が考えた年号のごろ合わせで 覚えているものを彼女の年表見ながら入れて あと、足りないものは 今はとっても便利なもので 「廃藩置県・語呂合わせ」と検索すると 誰かが答えてくれているのです。 それを活用させてもらって 彼女たちに渡しました。 ただ渡しただけでは 絶対できるようにならないからと 昨日、1時間ちょっとかけて 江戸時代から日露戦争まで 50個ほどの年号を覚えてもらったんですが 覚えるトレーニングができてる生徒さんは、サクッと そうでない生徒さんも、だいたい覚えてくれていました。 年号とキーワードを覚えて それから教科書を読んだり、問題集をすると キーになっているところを覚えているので なぜ、版籍奉還と廃藩置県と 2段階のステップを踏んだのか そんなところを考えるようになってました。 語呂合わせって、記憶しやすいやり方ですよね。 ちなみに、教室で語呂合わせをしてると 「先生に教えてもらった語呂合わせで 一番忘れられへんのが、 織田信長、本能寺の変やわ。 だって、いちごパンツ(1582)やで。 第2位は、今日の いやでござんす(1853)、ペリーさんかな?」 って、言っておりました。 なんとなく、少しずつではなくて 大量に反復して記憶すると 一気にスパークするように思います。

2014年02月23日

コメント(0)

-

記憶の回路を育てる(8)

偏差値30ギャルを慶應に合格させた講師「地頭の差はない」- NEWSポストセブン(2014年2月22日07時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】「さやかちゃんのことを 「もともと地頭が良かった」 「素質があった」と言われるのですが、 そういう子が学校では 学年ビリとして放置されていたのです。 どんなお子さんにも素質はある。 ただ埋没しているだけなのです。 これまで1200人の生徒を見ていますが、 地頭の差はほとんどないんです。 ちょっとした気づきで偏差値30の子が 60、70になることはザラですし、 偏差値は絶対的なものではないんです。」これ、どこに焦点を当てたのかそして、編集の具合によって伝わり方が違うと思いますがどのお子さんたちにも埋もれている素質そのダイヤの輝きを、見いだせるかそして、どのように磨き上げるかそこが難しい所だし、魅力でもあるし前にも書いたようにコーチと受ける側の信頼関係でもありますよね。「地頭の差はほとんどないんです。」という言葉に「地頭力」とは、そもそもどういうことなのか少し調べてみたのですが「大学などでの教育で与えられたのでない、 その人本来の頭のよさ。 一般に知識の多寡でなく、論理的思考力や コミュニケーション能力などをいう 地頭とは、ある問題に対して ちゃんと考えられる基礎力があるかどうか。」こんな風に書かれてありました。聖徳太子のことを「せいとくタコ」と読んでしまったさやかちゃんですが学年ビリと言っても、彼女が通っていた高校は、実は中高一貫の地域トップ女子校で勉強をし始めたときの記述模試の成績は国語の偏差値は40台だが、英語は70を超えているということからみるとインプットする知識はなかったけれどその下地はあったということかなと思います。では、考える力はどうやって磨くのかそれは、記憶のトレーニング考えるトレーニングをいかにするかで変わってくるように思います。教室にいても、才能を開花させていく生徒さんまだまだ、実力を発揮しきれていない生徒さんいろんな生徒さんがおられますが記憶の回路、考える回路ができている生徒さんはスポンジが水を吸い込むように吸収していってくれるしまだまだという生徒さんはその記憶の回路、考える回路ができるにしたがってじわじわできるようになっているように感じています。どうやって、記憶の回路考える回路を育てていくのかそれは、どう才能にエールを送るかそれにも近い気がするのですが今日、ちょうど、そのお話がでたのですが長くなりそうなので、明日書いてみたいと思います。『記憶の回路を育てる(2)』2011年05月09日

2014年02月22日

コメント(0)

-

感謝と恩返しの涙

■<フィギュアスケート>浅田真央 復活の裏にコーチの叱責(THE PAGE - 02月21日 08:30)満足した笑顔の前に見せた感謝と恩返しの涙。その気持ちを、たった1日でどうやって、呼び起こしたのだろう朝の結果を知って、それを思っていたんですがやはり、佐藤コーチの言葉だったんですね。真央さんの考えを尊重し、優しく包み込むような指導をされているように感じていたんですが最後に、力が湧き上がる、自分に集中できるスイッチが入る言葉そんな言葉がかけられる佐藤コーチと浅田さんの関係、素敵ですね。自分も指導していて感謝と恩返しの涙を見せる子は自分に集中して、もってる力を発揮するなと感じていたこと彼女の涙で思い出しました。そして、技術的な面と同時に心もトレーニングしていくことメンタルトレーニングの必要性を強く感じました。(以下、コラムです)それにしても、ピリッとしない。大ベテランの佐藤コーチの目には、浅田が危機的心理状況にあると映った。だから、あえて声を荒らげた。「試合はまだ3分の1しか終わっていないんだ! 3分の2が残っているのだから、 もうちょっと気合を入れないとダメだ!」「半分」ではなく「3分の1」というのは、「点数を見ると、SPは60点から70点、 フリーは140点ということで、SPはフリーのちょうど半分。 だから3分の1しか終わっていないということ」(佐藤コーチ)■過去に指導した選手のエピソードを聞かせる練習後は、1980年レークプラシッド五輪の際に、指導した松村充さんのエピソードを、話して聞かせた。「松村は、SPの後に扁桃腺を腫らして2日間寝込んだ。 練習もできなければ、食事も摂れなかったが、 『何かあったら、私がリンクまで助けに行くから』 と言って送り出したFSで、人生ベストの滑りをした」そのときは、「ムーッとして聞いていた」(佐藤コーチ)という浅田だが、必要なエッセンスだけはしっかりと胸に刻んでいた。「先生(佐藤コーチ)からその話を聞いて、 『自分は何もそういうの(病気など)がないのだから、 できないことはない』と思った」■佐藤コーチの厳しい声でスイッチが入る朝の氷上練習で「体が動いていなくて、大丈夫かなと思った。これでは、練習していないようなものだと思った」と、反省した浅田は、陸上トレーニングに行って体を動かし、赤飯を食べ、昼寝をした。お腹が満たされ、体も休まった。これでリフレッシュは完了した。開き直りの気持ちにもなっていた。 浅田のFSの6分間練習は夜8時から。朝練習の際の佐藤コーチの厳しい声で、気持ちにスイッチの入っていた浅田は、FSの6分間練習の時点でSPとは違う手応えを感じていた。■女子選手初の全6種類の3回転ジャンプ成功バンクーバーからの4年間で、一から見直したことをすべて出すことができた。今まで支えてくれた方々に、今回はメダルという形ではできなかったけど、最高の演技をして恩返しができたと思っている」

2014年02月21日

コメント(0)

-

普段通り・自己ベスト

浅田真央、女子SPでまさかの16位 ソチ五輪- AFPBB News(2014年2月20日08時13分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】抽選会のくじを引いたときの 「最後。。。」と ぽそっと言ったときの表情が とっても忘れられなくて くじ運といえば、くじ運なんだけど 彼女に、こんなも大きな試練を与えるんだ これを乗り越えてくれたらなぁと思っていました。 フリーは、背負ってるもの全部降ろして 開き直って、、もう思い残すことないくらいに 自分のやりたいこと、やってもらえたら そんな風に思います。 さて、昨日、受験生をお持ちのお母さま達と またお話してて、あるお母さまが 「ほんと、たくさん勉強させてもらってます。 普段通りの力を発揮する 自己ベストの力を発揮する。 ある人には、 簡単で単純なことで またある人にはそれが とっても難しかったりしますよね。 命がけのオリンピック選手とは とても、比べものにならないけれど 受験生の母をしてて ほんと、たくさん勉強させて頂いています。」 とお話されていて 「何度も自己ベストを出しておられるから 突き破る力は、持っていますよ。 普段通りの力を発揮するには 笑顔でいることだと思うのです。 固くなってしまっては、 力が発揮できませんから。」 そんな話をしました。 今朝は、大阪の公立高校の前期試験だったので 生徒さんの顔を見に、自分の母校に行ってきました。 とてもいい顔していたので もってる力を発揮してもらえたらと思います。 Ai no Izumi -Orange Pekoe

2014年02月20日

コメント(0)

-

イライラを回避する簡単習慣3つ

子どもをダメにする原因!「親のイライラ」を回避する簡単習慣3つ- WooRis(2014年2月19日16時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】お昼に受験生をお持ちのお母さまとお話してて「『おかきの法則』が大切だそうですよ。」「おかきの法則ですか?」「怒らない、悲しまない、期待しない。 そして、小さなことにも、大きく喜ぶ。 分かっていても これと反対のことをしてしまうんですよね。 怒らず、悲しまず、期待しない 優しく、ソフトに、ニコニコしてたら お子さんにプレッシャーがかからないから 本来持っている力が発揮されていきますよね。」そんな話をしたところでした。 (以下、コラムです。)『子どもが変わる 怒らない子育て』から、イライラしないですむ、ちょっとした”習慣”を3つを挙げてみます。■1:まわりの子と比較しない大人にだって、向き不向き、得意不得意がありますよね。子どもだって同じです。まして、成長途中の子どもであれば、他の子どもと比べて、今できてないことが、半年後には誰よりもできるようになっている、なんてこともあります。■2:ときには「まあいいか」と思ってみるこれなども、言われてみれば確かにそうなのですが、当事者になってみると、ついついイライラして怒ってしまう、というものです。ただ、こういう考え方もあっていいんだ、という知識をもっているだけでも違うのではないでしょうか。自分に厳しい親ほど、この考え方は有効だと思います。■3:「なぜ」「なに」のコミュニケーションをしようそうです。子どもには、”伝わらない”という前提に立つだけで意識が変わります。わが子だと、ついつい余計に「そんなこともわからないのか」と思ってしまいますが、やっぱり、分からないものなのです。ファブリーズ 松岡修造さん 受験生応援メッセージ

2014年02月19日

コメント(0)

-

いっしょだと、いいことありそう

あなたは愛を受け取れる? 愛を循環させる方法(記事)年末年始に放送されていて録画してくれてたNHKの白熱教室「幸福学」というのを先週やっと見ることができて『幸福感』ということについてちょっと考えていたところでした。それについては、また改めて書くとして今回の『愛を受け取る』とか『愛を循環させる』って簡単と言えば、簡単だし、難しいと言えば難しいものですよね。愛も、エネルギーも思いやりもその人にとってこれが、そうだといえば、そうだしコラムにあるように与えたことがあるものしか受けれないしまた、反対に、過去、本人が受けたことがあるものしかいくらこれがそうだと説明したところで認識できないし、循環させることもできないものですよね。これ、聞いたことある話だよな~と過去の日記を探していたら「とにかく優しさというものは人を活かす そのためには、ぜったいにゆとりがいるんだよ。」「笑顔、優しく、楽しくと それを持ったら、素直になるんだよ。」というのが出てきて大切だなぁと思い出しました。なんでもない日がちょっといい日になるいっしょだといいことありそうこんな感覚だと思うのですがどうでしょう。。。『思いやりと素直さ。』2010年02月17日『いっしょだと、いいことありそう』

2014年02月17日

コメント(2)

-

伸びる子(38)絵本の読み聞かせ

子どもを「語彙が乏しい若者」にしないために大事なのは●●!?- It Mama(2014年2月16日08時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】「漢字が得意な子、 文章を読むのが得意な子は やはり、最後に伸びてきますね。」 「算数、数学の文章題、応用問題は 読解力とも、密接にかかわりますよね。」 「英語が得意な子は、どうですか。」 「高校入試でも、大学入試でも 英語は、軸になる科目になり 早く仕上がっていると 安定的に点数が出てきますし 学年を飛び越えて勉強できるから 英語が強い子は、柱ができます。」 「柱ができれば、広げていけますね。」 先週、ちょうど幼児教育をされてる先生と そんな話をしていました。 前に、日記に書いたことがありますが 「本を読みなさい」といったところで いきなり本を読むようにはならないし 本は、読み聞かせをしてもらうから その面白さが分かってきたり 自分で読み進めるからこそ 楽しくなってくるものですよね。 受験指導、学習指導をしていて 「こんな言葉、遣わんもん。」という子ほど 国語の点数は伸び悩みますし 算数や数学も応用問題で難易度が上がると 読み取りが関わる問題だったりするので 言葉を知っている、読み取りができる生徒さんほど やればやるほど、伸びてくるなと感じます。 上がっていく手応えを感じると楽しくなるから さらに伸びてきますよね。 国語を教えていて 間違えた原因を探っていくと 言葉を知らなかった、間違って理解していた ということをよく目にします。 また、英語が、 単語力、語彙力が増えれば伸びてくるように 国語も語彙が増えれば伸びてきますよね。 英語の単語帳を覚えるように 国語も言葉を覚えたらいい そういう考え方もありますが 慣用句、四字熟語、ことわざくらいまではできたり 中学受験くらいなら そういうのは、ありますが 他の科目の勉強もあるので なかなかという感じもします。 高校入試や大学入試くらいになって 評論文や小説文の読解が得意な生徒さんほど お父様、お母様のお話や 生徒さん達の話のなかに 小さなときから、読み聞かせをしてもらった図書館に連れていってもらった本をプレゼントしてもらったそんな話がでてきていろんな形で触れる機会を たくさん設けておられるなと感心します。 そして、何よりも 人は、言葉で生活しているから 言葉をどのくらい大切にしているか 大事な贈り物として扱っているのか 言葉を上手に扱う人ほど お願い上手ですし、 自分が望む世界を引き寄せることができるから それは、とても大きな財産だなと思います。 『お願い上手な人』(2010年03月11日) 『読み聞かせと学力』(2013/10/27)

2014年02月16日

コメント(0)

-

まろやかになる

「まろやかになる」ここ最近で一番ヒットした言葉です。朝の連ドラ『ごちそうさん』に出てきた言葉ですが「まろやかになっているとき」「ほがらか」になっていたり「にこやか」になっていたりしますよね。教室では、私立高校入試が終わっていよいよ、公立高校入試へとギアを入れた生徒さん合格した先輩を祝福し学年末テストに向かっていく中学生私立大学入試を転戦しながら国公立大学入試への調整をしている生徒さんほんと、いろんな生徒さんがいるんですが「まろやか」大切にできたらなって思います。写真は、教室の廊下に飾ってあるダッフィーです。動画にもありましたが、なんとなくほんわかするなと思います。『ダッフィー効果(2)』(2011年3月09日)

2014年02月15日

コメント(0)

-

雪のバレンタイン

女子中高生の約32%が「今年は本命チョコをあげる」と回答 ― 友チョコをあげる女子中高生は約90%で、義理チョコをあげる女子中高生は約58% ―- @Press(2014年2月7日10時30分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】今日は、大阪は朝からすごい雪で 電車のダイヤも乱れてました。 バレンタインの日に雪が降る 大阪では記憶がないなぁと思いながら 電車が、多少遅れたとしても 安全に目的地に送っていただけるって ほんと、ありがたいなぁと思っておりました。 「友チョコ、帰ったらつくる。」とか 「日曜日に、まとめてするよ。」とか いろいろ聞いたりしたんですが 今日は、どんなドラマがあるんでしょうね~

2014年02月14日

コメント(0)

-

男子校・女子校・共学

女子校は共学と比べて数学が伸びにくい-米研究これは、都市伝説の類いなんだと思うのですが(笑)男子校や女子校だからどうのこうのというものなんとなく、あったりしますよね。。。「地元のトップ高は、勉強ばかり。。。」とか「○○高校は、文化祭が楽しいらしい。」とか「女子校は、人間関係が大変だ」とか「男子校は、暑苦しそう、厳しそう。」とか中学生が見たこともないのにどこかから聞いてたのを話してたりします(笑)それにしても、最近、男子校だった、女子校だったところが共学になっているところほんと増えましたよね。元々、地元で評判のいい女子校が男女共学になったりすると、千人を超える受験生が受験することになって受験会場を急遽借りたというお話もつい最近聞いたりしましたが少子化から、生徒さんの確保というのが実情のようです。女子校が共学になった学校では「男子が入ると今まででは ありえなかったことが起こるようで 先生もおっとりした人が多いから いろいろ、先生も大変みたいだよ~」って、話を聞いたりしますし男子校が共学になった学校では「女子が入ると、 いままでの話し方は通用しなくて。」って、先生が苦労話をされていました。10日にあった私立高校入試の結果が一昨日、昨日とそれぞれの学校で発表され担当させて頂いた生徒さんたちみんな合格を頂くことができたんですが高校と言っても、ほんと一様でなく女子校からの共学、男子校からの共学そして、女子校、男子校、国立、公立、私立、それぞれに特色ありパンフレットやオープンキャンパスでは見えてこないものもあったりするのでぜひぜひ、いいなぁと思うところ候補の学校があれば何度か足を運んだりいいなぁという兄さんお姉さんを見つけてもらえたらなと思います。明日は、バレンタインですが男子校、女子校、共学ならではの風景見られたりするんでしょうね~(笑)最近、ダッフィーとシェリーメイは恋人じゃなくて、お友達だったんだと知ってちょっとビックリしました(笑)

2014年02月13日

コメント(0)

-

授業に集中するカギ

授業に集中するカギは「教室でどの席に座るか」だった- lifehacker(2014年2月11日21時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】さっき、みかんを持って母が教室にやってきてたまたま、小学4年生の姪っ子が英語を勉強しにきていたので、休憩時間の彼女に「お勉強ができるようになるには 授業中に、先生がお話するとき 目と口だけを見ているんだよ。 目と口だけ見ていたら 何をお話してるかすっと入ってくるから。 そして、先生が2回同じ話をしたら その説明をした教科書とか問題集に 赤で2重丸をつけておくんだよ。 3回お話したら、赤の3重丸を。 すると、あとで、ポンと思い出せるから。」そう話して、叔母と二人帰っていきました。『あぁ、これ、僕もよく聴いたなぁ。』と思いながらなんとなく聞いていたんですが「先生のお話を聴きなさい」と言われてもなかなかできないものですが「先生の目と口を見てきてね」とお話して小さい時であれば、「今日は、どんなお話を聴いた? お母さん(お父さん)に聞かせてくれる?」そんなやりとりがお子さんの集中度を高めてくれますよね。そして、コラムのお話。日本ではなかなか自由席ってありませんが先日教室を卒業して、大学生になる生徒さんに「突き抜けた生徒さんになってね。 教室では、前に座り 毎回同じ席に座るといいよ。」って、お話したんですが4月になって、覚えてもらえたらなって思います。今日、幼児教室をされている先生と集中力と幸せについてお話してそのことについて書こうと思ったんですが長くなったので、明日書いてみようと思います。『しっくりくる』2010年03月20日

2014年02月12日

コメント(0)

-

シャーペン禁止

シャーペン禁止謎ルールの理由は?- web R25(2014年2月11日11時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】「高校の入学試験、シャーペンダメなんだって。 募集要項に、Bまたは、HBの鉛筆って書かれてた。」「じゃぁ、慣れる意味と願掛けもこめて これから試験まで鉛筆でいってみようか。」昨日、本命の受験が終わった生徒さんとクリスマスくらい前に、そんなやりとりがあってそれから、その女の子は、鉛筆で書いてました。中学生になってから、シャーペンを使ってたから、初めのうちは「持つ感覚が違うなぁ。」とか自分のお気に入りの鉛筆削りを持参して久し振りに回すその感覚に「なんか、いいわぁ」っていってたりだんだん感覚になれてくると「筆が進むというの、わかるわぁ」とか言って楽しんでいました。教室では、特に、小学生に対して「鉛筆だけ!」とか「シャーペン禁止」って言わないですが中学生でも、筆圧強すぎてポキポキ、芯が机や床に飛ぶのに小学生となると尚更だったり途中で芯が詰まったりすると分解作業が始まって「それは、とりあえず置いといて」と言っても気になって、勉強が止まってしまうのでまぁ、飛ぶのは仕方ないとしても「替えをもう1本持ってきておいてね~」って、頼んでいます。最初の中学生に刺激されて最近、説明するときにボールペンではなく鉛筆を使って書いているんですがいいものだなって思います。お気に入りとかありますか。

2014年02月11日

コメント(0)

-

「幸せな子ども」を育てる秘訣

最新の研究で明らかになった「幸せな子ども」を育てる秘訣10個- It Mama(2014年2月10日12時30分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】こうあった方がいいという内容でこれができているとしたら確かに幸せだろうなって感じる秘訣ですよね。でも、こうあった方がいいと思うけれどそれができないから困っていると言えますよね。幸せな子どもを育てたいそう思って、真剣にとやっちゃうけれどまず、自分が幸せであること自分にゆとりがあるときにお子さんもそうなるのかなと思います。自分もなかなかだったりしますが笑顔で、ソフトに、優しくコラムを読んで改めて大切にしていなと思いました。『笑顔でソフトに優しく』(2010年06月11日)

2014年02月10日

コメント(0)

-

本日の写真

4月から中学1年生になる、じんくんに金曜日、数学を教えていたら「かけ算やわり算がつながってる時 どんなに掛けても割っても どっかに0あったら、 答えは、0になってしまうんやろ。 『0』って、すげ~~強え~なぁ。」って、感想をもらしてて、その声に中学生や高校生のお兄さんお姉さんがにっこりしてました。さて、コラムにあった「『ひとこと』で発想をプラスにするような そんな一言があるとしたら、どんな一言だと思う?」明日、私立高校を受験する生徒さん達に聞いたら「『いい意味で。』とかどう? どんなこと言ったとしても その前後に『いい意味で。』って言ったら なんか、全部チャラになってしまうやん。」って、言ってました。「とりあえず、どんなことが起きても 『よかった。』ってつぶやくことらしいよ。」って、コラムのお話をしたんですが「どんなことが起きたとしても 『よかった』って言えるって それは、すごいことだね~。」って、話していました。「よかった、よかった これですんでよかった。」と言えるときエネルギーの流失は止まり増えていきますよね。今日は、帰りに彼らに郵便局で見つけた、『キットメール』と先日、ディズニーリゾートに行ったときに見つけた五角形の合格鉛筆『夢が叶いマウスように』を渡そうと思います。「五角形の鉛筆あるって知ってた?」と言っていたので喜んで頂けるといいのですが(笑)(以下、コラムです)誰しも日常生活を送っていれば、数え切れないほど・「しまった!」・「◯◯しておけばよかった」・「◯◯を失ってしまうなんて…」と思う事があるでしょう。こういったネガティブな感情はずっと続いてしまいがちです。それを簡単な「ひとこと」でプラス思考に転換する方法をご紹介します。■ その「ひとこと」とは?ズバリ「良かった」です。声に出す必要はありません。嫌な事があったら間髪を入れず心の中で必ず「良かった」と言うのです。良かったの後に「何が良かったか」も心の中でつぶやきます。■ 「ひとこと」を使うコツ「大事にしていた物をなくしてどうしよう…」とか「友達と仲が悪くなってどうしよう…」などと思うことをやめる、というわけではありません。まずネガティブな気持ちを平常心に戻して、なおかつポジティブに導くため、とりあえず「良かった」と言ってみるのです。この一言は、悪い出来事の中から何でもいいので「良いこと」を探すスイッチを入れるための言葉です。最初は、本当に思えなくても構いません。しかし「良かった」と言うことと、良いことを探す(想像する)ことが大事なのです。とりあえず、問答無用で「良かった」と言うのが最大のコツです!

2014年02月09日

コメント(0)

-

大学の都心回帰と英検

青学、同志社…大学の都心回帰ラッシュの舞台裏と経営事情- Business Journal(2012年12月28日06時55分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】東京に限らず、大阪でも梅田や難波、天王寺にキャンパスを構える大学が増えましたよね。ここ数年、電車の中吊り広告見て「へぇ~、あそこも大学移転させるんだ。」と思うことが多くなりました。「アメリカやイギリスのような 広大なキャンパスを求めて郊外移転したけど やはり、駿河台から離れたのがいけなかった。 あそこから、じわじわ低迷が始まったんだから。 都心にあれば、5時に仕事が終えて それから大学に行こうと思ってもいけるじゃない。 これから学ぼうと思う人も 後輩を指導しに行こうというOB・OGも」」大学のとき、教授や実務についてる卒業生と話すとよく、この話になってました。で、結局、しばらくして自分が出た大学も大学院を都心に!と市谷に戻していました。生徒さん達に聞いても、郊外にある大学よりやっぱり、都心にある大学の方が人気だなと思います。さて、先週金曜日、英検の合格発表がありました。2次がある3級から上の生徒さんは2次をと準備して5級、4級にチャレンジした小中学生の方は本番前の練習で合格ラインを何度も超えてた生徒さんは「合格したよ~♪ いつもと同じくらいだった」でもう少し準備が必要だけど今回はアタックしてみようという生徒さんは「やっぱ、もう少しやらんとあかんかったわ。」と、決意を新たに基本からやり直した課題に取り組んでました。今回、5級と4級をダブル受験した小学生がいるんですが、彼は5級合格の手応えと4級に足らないところが分かったらしく昨日、お母様から「自信と手応えを得たようです。」とメールを頂きました。この英検チャレンジ英検合格も、もちろんなんですが受験会場の多くが大学になるので大きな試験会場で試験を体験したり大学の教室ってこんなところなんだと先行体験するには、とてもいい機会だなと思っています。次は、6月になりますよね。よかったら、ぜひぜひ。

2014年02月09日

コメント(0)

-

「悩みのループ」から抜け出すコツ

答えの出ない堂々めぐりの「悩みのループ」から抜け出すコツ4つ- WooRis(2014年2月7日19時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】「わたしの長所と短所はなんだと思う?」「なんで?」「面接で、聞かれたらなんて答えるか 考えておきなさいって、学校で言われたから。」「ということは、自分で考えるのでは?」「自分の長所と短所なんて分からないやん。」「いやいや、自分のことだから。 もっと、自分に関心を持とうよ。」「でも。。。 先生は、私の長所と短所はなんだと思う。」「長所と短所は、あまり深く物事を考えないこととか?」「それ、褒めて無くない(笑)」「あはは。短所はあまり深く考えないことで それで、読み間違いとかしちゃうでしょ。 でも、落ち込んでも深刻にならなくて 立ち直りが早く、リセットしやすい おおらかだから、 先生が部活のキャプテンに指名したんだと思うよ。」「ふーん じゃぁ、それ、面接でお話できるように カンペ作ってもらえたりする?宿題ね(笑)」今日ちょうど、そんな話をしていました。「悩みのループ」にハマっているとき悩んでしまって、ぐるぐる回ってしまい堂々めぐりしてるだけ。コラムにあるように、細かく分けられたり優先順位をつけられたりするときって悩んでないで、考えてるときだし考え始めたら、前に進めますが悩んでいるときに、「悩んでないで、考えようよ。」と言ったところでそうできないから、悩んでたりするよなぁって読んでて思いました。悩んでるとき、知恵の泉になる浮上するエネルギーを増やす喜びやゆとりが増えたら悩みのループから抜けていけたりまぁ、いっかと思えたら抜けられるように思います。今日は、雪ですね。大阪も、みぞれ混じりの雪でした。東京は、もっとすごいそうですね。写真は、ビーバーブラザーズのカヌー探検の場所でキャストさんがこんなのつくってたとお友達が送ってくださったものです。【2009/12/13 悩むと考える】(以下、コラムの抜粋です。)今回は、答えの出ない“悩みのループ”から抜け出すための4つのコツをご紹介します。■1:優先順位を決める「どれもこれも手に入れたい」というのは、残念ながら無理です。明確な優先順位を、前もって決めておきましょう。思考もシンプルになります。優先順位の基準は、自分で決めることも大切。他者を基準に決めてしまうと、後々その部分での後悔が大きくなります。■2:3つに分けて取捨選択する具体的に【必要最低限なもの】【あった方がいいもの】【なくてもいいもの】の3つに分けましょう。“必要最低限のもの”は守るべき、とシンプルに分かります。天秤にかけられるのが、“あった方がいいもの”というグレーゾーン。自分の希望を叶えるためには捨てたり、代替案を考えることも大切です。■3:「できる方法」の情報を集めるたとえば「時間がない」と言っても、ほんとうに時間はないのでしょうか? 5分や10分でも 『ないことにする人』もいれば、『有効活用する人』もいます。『できない理由』の代わりに、『できる方法』を考えましょう。ネットで検索するなど多くの人の意見を聞くと、自分の価値観のハードルも下がり、挑戦できる幅が増えますよ。■4:年齢制限を決める誰でも同じように年をとり、かつ人生は有限です。また、求める方が年齢制限を決めることもあります周囲に時間をかける必要が出る可能性もあります。有限な時間だからこそ、自分で制限を決めることも大切でしょう。

2014年02月08日

コメント(0)

-

リビングでお勉強

そうだったの!? 実は子ども部屋がないほうが成績が上がると判明- WooRis(2014年2月7日08時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】小さい頃は、リビングやダイニングでお勉強していた よく聞いたりしますよね。 「勉強しようにも、勉強部屋がないの。」 「勉強しようと思っても場所がないの。」 これから本格的に勉強を始めようとか テスト前でギリギリになった生徒さんに たまに相談されることがあるんですが 「勉強しようと思ったら 場所は、どこでもできるから。 まずは、少し始めてみること。 始めたら、勢いに乗ってくるから。」 って、お話しています。 すると、 「勉強してたら 横でテレビついてて ついつい見ちゃうねん。」 という答えも返ってきますが 勉強も他のことと同じで習慣・リズムなので 日常のなかに、宿題をするとか勉強するとか そういうのがあれば それが当たり前になってきますよね。 これから、受験も本格化しますが 新学年への準備ということもあるので 保護者の方からも相談を受けたりするんですが 「できるだけ、同じ時間に始めて それを繰り返して習慣にしましょう。 同じ時間に同じことを始めていると お子さんが自然に 『うちでは、○時になったら、 勉強するものことになってるんだ』 って、先が予測できるように。 『宿題やった?』『はやく済ませなさい。』ではなく 『○時になったら始めようね』と 先を予測するように 話しておくことがコツですよ。」 って、お話しています。 さて、先日のお話の続きです。 「これは、単にテストが どうのこうのというのではなく 今までの生き方が 『あんた本番だから ちゃんとせんとあかんで。』 『人前だから ちゃんとせんとあかんで。』 『普段と違うんやで。 きちんと、しなさい。』 と言って育ててきたのならば 楽しむという感覚になるのはなかなか難しい。」 「直前になって 楽しんできたらいい というのは難しいということですね。」 「そう、 ほとんどの場合が あれだけやってきたんだから というのが、一番いいと思う。 では、やってない子はどうなるか。 それが、通じないですよね。 一年やったから これだけやったら大丈夫だ。 そう言ってあげたらいいのです。 ほとんどの子は、どれだけやっても 不安になるのだから。 とにかく、平常心を保てるか どれだけ引き出せるかに かかっているんだと思うのです。」 そんな話を聴いてきました。 (以下、コラムです) ■勉強のやり方が分からない 『子供が小学校の低学年時代は、 どのようにして勉強したらいいかわからないものです。 立派な学習机を購入し、 小学校入学とともに子供部屋を作って安心していると、 子供はどうしていいかわからず、 つまずいてしまうものです。 』 勉強内容そのものではなくて、勉強のやりかたが分からない、 というところでつまずく子が多いというのです。 考えてみれば当たりまえで、 いきなり「勉強しなさい」と言っても、 何したらよいか分からないですよね。 ■まずは机の前に座らせる習慣を 『勉強は、わかるようになると面白く、 わからなくなると途端につまらなくなるものだ。 予習、復習、それに学校の宿題や塾の教材などを、 まず親が手ほどきするところからスタートさせたい。』 勉強をさせるために、 いきなり子ども部屋に一人で放り込むのではなく、 まずは一緒に勉強に取りかかり、 そのやり方を手ほどきするのですね。 勉強の内容そのものより、机に座って、 勉強をするのは意外と楽しいぞ、 と思わせればしめたものですね。 ■子どもの勉強はリビングか、食卓で 『子どもが勉強する場所は、 あくまで親の目が行き届く 食卓かリビングだということだ。 立派な子ども部屋は、 子どもを伸ばすには むしろ逆効果だとモデルハウスは語っている』 子どもは、常に親の気配の感じるところで勉強して、 何か分からないことがあったら、すぐに一緒に考えたり、 質問できる環境にいるほうが、成績が伸びるようです。 親子のコミュニケーションが 子どもの理解力アップにつながるのでしょう。 『子育て上手なママの3つの法則』2013年04月09日

2014年02月07日

コメント(0)

-

ハッピーターン

発売1カ月で7万部突破! 『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』- ダ・ヴィンチニュース(2014年2月5日12時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】名古屋市で塾を経営されている坪田信貴さんがSTORY.JPに書かれた『学年ビリを慶応に』が出版化されすごく売れているそうですね。本をまだ読んだことがないのでどんな本なんだろうと、レビューを見てみたら・読んでいて元気・勇気がもらえる・登場人物の魅力にグイグイ引き込まれる・文章に緩急があり、非常に読みやすい・本の挿絵にも出てくるカバーモデルが異常に可愛い(笑)・この本は、受験生だけが読むのにはあまりにも惜しい。 私のような子を持つ親、部下を持つ社会人、 そして常に学び続けなくてはいけない一人の人間として、 非常に参考になる部分の多い内容。・「絶対に無理」。 それにチャレンジするということの 尊さを感じさせてくれる1冊です。そんな風に書かれてありました。ビリと言っても、彼女が通っていた高校は、実は中高一貫の地域トップ女子校のようでサイトの書込みのなかにも記述模試の結果が出いて国語の偏差値は40台だが、英語は70を超えているという事情はあるにせよ子どもだけでなく職場で部下に対する場合にも使える「坪田式人材育成のためのテクニック」とか目標・計画の立て方、モチベーションの上げ方、英語・小論文・日本史の具体的な学習法があるなによりも、読んでて元気が出たり自分もやってみようと思うキモチになるって、とてもいいことですよね。そして、どんな学校であれそのなかでビリだったということはどこか、現状に不満がありつつもどうしたらいいか分からないしかし、やっぱり、自分に期待するところもありそれで、その教室の門をたたき素敵な先生に出会いこの先生を信じてみようと思ったこといろんな出来事のなかでこの先生なら絶対大丈夫!と信頼関係を築いていったことこのことは、素晴らしいなと思います。自分であっても相手であってもその能力を引き出すにはすべては良好な信頼関係であることこのことの素晴らしさを改めて感じました。今年、お兄さんの紹介でと夏に教室にやってきて高校3年生の女の子教室に来たときはさっきの記述模試でいえば偏差値50程度だったのですがいろいろ感じるところはあったと思うのですが素直に、守ってくれて慶應大学の法学部に進学できることになり先週、ありがとうございましたとお礼に来てくれました。彼女がお礼にくれたハッピータウンを頂きながら『ハッピーターン』(幸せになる)そうみんなこれを望んでいるんだよねって心を新たにしました。そして、この本、読んでみたいと思います。昨日の日記の続きのお話は今日の話ともつながるんですがちょっと長くなってしまったので、明日、改めて書いてみたいなと思います。

2014年02月06日

コメント(0)

-

夢中になれる学習体験を

「紙より夢中になれる学習体験を」――進研ゼミでタブレット学習を本格導入- ITmedia(2014年2月5日08時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】「進研ゼミは、タブレット配ってんねん。 動画のライブ授業があったりするねんで。 ○○ちゃんの高校はi-padで授業やんね。 先生もタブレット使ってるから なんとか、時代についていけてるね。」生徒さんに、少し前にこう話しかけられたのを覚えています(笑)進研ゼミさんのタブレット話には聞いていたんですが、こんなんなんですね~紙だから、夢中になれるときもあるし紙でない新しいものだから夢中になれることもあるしライブだからこそ夢中になれることもあるしどれが正解ということはなくて本人が楽しい、嬉しいという気持ちがどのくらい増えるかそれに尽きるんじゃないかと思います。あて、昨日の『注意力不足』のお話の続きです。昨日の注意力不足のお話。テストや入試が近くなるから何かヒントがほしくてよく日記に出てくる奥野先生に聴いてみたのです。「注意不足に対して、どう話をしていくか。」って。「なぜ注意不足になるのだろうかと ちょっと考えてみてほしいんです。 注意不足になるのは、2つ考えられて 1つは、元気がない。1つは何か考えている。」「違うことを?」「そう、違うことを。 そして、元気がないというのは、 プレッシャーがあるから元気がない。 ほとんどは、そうだと思うのです。 本番に強いとか 本番に弱いとかあるでじゃない。 本番だと思うことで しっかりしよう、ちゃんとしようという思い。」「本番だからと思うことで プレッシャーがかかるということですね。」「そう。ただ、楽しんできた人 嬉しいという思いが強くなる人は別だけどね。」「ワクワクするときはということですよね。」「そう!ただね、入試、嬉しくないんだよね。」「音楽会とか、発表会とか 自分の好きなことを発表する場だったら そこで、嬉しい、楽しいというのがあって 普段の力以上の力を発揮することはあると思う。 ただ、テストや入試で、 あんまり嬉しいという感情は考えにくいから どれだけ、平常心でいられるかということだと思う。」「披露する場だって、思う人は なかなかいませんもんね。。。」「そう、これだけトコトンやってきたから たぶん、これで大丈夫。 これだけトコトンやってきたから、 失敗したらどうしよう。 ほとんど、後者になると思う。」「失敗したらの方ですよね。」「やりきったんだから あとは、待つだけだと。 普通にやってみて 普通にやれれば、十分だよ。 あとは、結果は待つだけだよと 言ってあげられるかだと思うのです。 そして、それが受け入れることができるか。 それだと思うのです。 」そんな話をしてくれました。続きがあるんですが、また改めて書いてみますね。

2014年02月05日

コメント(0)

-

やる気に火を付ける褒め方

子どものやる気を削いでしまう褒め方、やる気に火を付ける褒め方- lifehacker(2014年2月2日20時30分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】結果がほしいとき なんとか力を出してほしいと思って 褒めたり、激励したり 反対に叱ったりして いろいろ手を尽くしたりするけれど なかなか難しかったりしますよね。 そして、褒めたり、叱ったりすると そのことで、やり尽くしたと思って 安心してしまうからか、しばらくすると、 また同じことが起こっていたり。。。 そんなこと、あったりますよね。 前に、褒めることについて書いたことがありますが 褒めるときって、ついつい 「○○ちゃん、えらいね~。すごいね~」って 知らず知らずに、 人を褒めたくなっちゃいますが 褒めるとき、 「いいところに目をつけたね。」とか 「よく気付いたね。」と 本人の意図、気づき、初期動作を褒め 「ここって、大変なんだよね。」 「ここができるって、上級者だよ。」と やった成果物の難易度を評価し 「ここまで、よくやったよね。」 「この30分の集中度は高かったね。」と 過去からの現在までの経過をねぎらう そう褒めるのがいいようです。 分かっちゃいるけど さらに、意識して使わないとなぁって コラムを読んでて再認識しました。 そして、先日から日記に たくさんのコメントありがとうございます。 いま、いろいろ重なっておりまして ひとつずつ、お返事トさせて頂けたらと思います。 お待たせして申し訳ありません。。。 (以下、コラムです) 子どもは褒めて育てるべし。そんな論調をよく耳にします。 確かに世間は冷たいので、 誰かしらが子どもの味方になってあげる必要があります。 では、「どう褒めたらいいか」について 考えたことはありますか? 子育て情報サイト『Parenting Science』によれば、 能力(知能や腕力など)を褒められている子どもは、 結果を出すことよりも 「良く見られること」に執着してしまいがちなのだとか。 それはつまり、褒めたことが 裏目に出てしまう可能性があるということ。 例えば、賢い賢いと言われて育った子どもは、 失敗して親(と自分)を失望させたくない という欲求を持つようになります。 そんな事態を避けるために、 新たな挑戦をしなくなってしまうのです。 一方、「能力」ではなく「努力」を褒められた子どもは、 より挑戦的な課題を好むようになるのだそう。 成功への新しい方法に貪欲になるのです。 これを踏まえ、Parenting Scienceでは 次のような褒め方をすすめています。 戦略を褒める: 例「うまいやり方を見つけたね!」 具体的な作業を褒める: 例「算数の問題、よくできてたね」 粘り強さや努力を褒める: 例「ずっと練習してきたんだね」 「がんばったかいがあったね」 『心を温める』2014年01月12日

2014年02月03日

コメント(0)

-

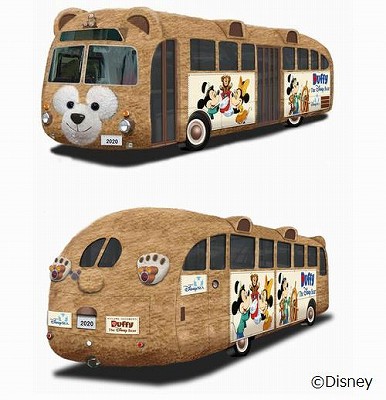

ダッフィーバス

車体まで“ふわふわ”仕様のダッフィーバスが登場- ORICON STYLE(2014年1月31日18時39分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】2年前の春に渋谷に『ダッフィーの壁面広告』がおかれてダッフィーのシーの外に出すことで新たな展開を考えているんだねって、話していたんですが今度は、『ダッフィーバス』を走らせることで全国への展開を考えているんですね~昨日、姪っ子と一緒に教室から帰っていると学校のスクールバックに冬シーズンのダッフィーのぬいぐるみバッジぶらさげている予備校か塾帰りの女子高校生を何組か見かけて「不思議と今日は 同じぬいばたくさん見るね~」「かばんにちょっとぶらさげるだけで なんだかふんわりした気になるっていいね~」って、話していたんですが大阪に来たら、見に行こうと思います(笑)最初聞いた時「ネコバスかぁ?』って思ってしまいました。。『ダッフィー効果(3)』2012年03月27日詳しくは、特設サイト(duffy-tds.jp/ ※2月17日開設予定)◎「ダッフィーバス」走行スケジュール2月20日(木)~22日(土)東京、神奈川2月24日(月)宮崎2月25日(火)鹿児島2月26日(水)熊本2月27日(木)大分2月28日(金)~3月2日(日)福岡3月3日(月)山口3月4日(火)鳥取3月5日(水)岡山、香川3月6日(木) ~9日(日)広島3月14日(金)~16日(日)兵庫3月17日(月)京都3月18日(火)滋賀3月19日(水)奈良3月20日(木)和歌山3月21日(金)~23日(日)大阪3月24日(月)三重3月27日(木)~30日(日)愛知3月31日(月)静岡※4月以降、他の地域を走行する予定。内容が決まり次第、特設サイト(duffy-tds.jp/ ※2月17日開設予定)にて告知。◎「ダッフィーバス」体験会スケジュール3月1日(土)~2日(日)福岡3月8日(土)~ 9日(日)広島3月15日(土)~16日(日)兵庫3月22日(土)~23日(日)大阪3月29日(土) ~30日(日)愛知

2014年02月01日

コメント(0)

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

-

- 障害児と生きる日常

- 特別支援学校で段ボールの車制作。

- (2025-11-19 21:40:51)

-

-

-

- 妊婦さん集まれ~!!

- 上のお子様に続いてお二人目も安産決…

- (2025-11-17 20:40:34)

-

-

-

- 子供服ってキリがない!

- 【 コストコ購入品 】ブラフラに向け…

- (2025-11-20 13:04:41)

-