2014年09月の記事

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

言葉とイメージ

中村アン、結婚相手を募集 理想の男性に声弾む(記事)「(目標を口に出して)言っていると、 少しずつ実現していく。 妄想しながら強い心を持って頑張りたい」 いまノリに乗ってるいまをときめく、中村アンさんらしいステキな言葉ですね♪ さて今日は、教室に来ている受験生たちが 午後から学校説明会などに参加するというので お昼過ぎでフリーになったので 人気モデルでタレントの中村アンさんが来ますよ~と 行列のできるローマのかき氷屋さん Ralletti(ラレッティ)のひとみさんに教えて頂いたことを思い出しお二人に逢いにあべのhoopに行ってきました。 中村アンさん MCのくっすんの「大切にしていることは?」という質問に 「また呼んで頂けるようにと何かひとつ 爪あとを残すようにと思ってお仕事やっています」と答えていました~ たまたま最前列に並ぶ女子高生の隣りが空いていて一番前でお話が聞けたんですが彼女の目ヂカラとキラキラしたオーラそして、手を振るファンへのアイコンタクト いま勢いのある人は、違うなぁといいエネルギーとイメージいただきました。

2014年09月27日

コメント(0)

-

秋晴れと低気圧と頭痛の関係

台風の多い秋は注意が必要?知っておきたい低気圧と頭痛の関係 - Daily Beauty Navi(2014年9月26日09時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】「台風や低気圧が近づいてくるの、わかるもん。 だって、今日の夕方位から頭痛がしてきたから。」昔教えていた、当時、高校生だった女の子がそんな風に話すのを聞いてそんな変化に気がつきもしないなぁと思ったことを思い出しました。それから、気温の変化、雨の匂いに始まって教室のなかの酸素の濃い薄いそして、当時、その女の子が少しこめかみを触りながら話していた気圧の変化ようやく分かるようになってきました。さて、今日は、大阪市内や堺市内の中学校で体育大会というところが多くてちょっと見学に行ってきました。「クラス旗を作っています。」とか「リレーの選手に選ばれて。」とか「走るの苦手なのに、 200メートル走になって。」と聞いたりしてたので週明けからなんとなく台風が近づく台風がうまく回避してくれないかなと思っていました。週明けの予報とは違って、雨も昨日の朝には上ったので3年生は特に思い出の時間にしてもらえたらと思います。運動会前から、一喜一憂する姿に『自分もあんなんだったんだろうなぁ』と思うとあぁ、それだけ時間が経ったんだろうなと感じます(笑)時間と言えば…ってことを書こうと思ったのですが長くなったので、また書いてみたいなと思います。

2014年09月26日

コメント(0)

-

パパを子守り上手にする方法

解明!なぜあそこのパパは「子守り上手」なイクメンなのか- It Mama(2014年9月25日12時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】ママとお子さんだけだと、どうしても煮詰まってしまうとき一生懸命になりすぎて、視野が狭くなってしまうときがあるからパパに限らず、おじいちゃん、おばあちゃんママ同士仲の良いお友達のパパ、ママなど複数の目で見てあげられるって大切なことだなと思います。最後の最後は、ママだと思うのですがそんな風にちょっと肩の力が抜けて、ゆとりができるとそれだけで、心に余裕ができるので笑顔になれたり、優しくなれたりするからお子さんの心にも、ゆとりや余裕ができて結果として、いい方向に向かっていくように思います。僕も、上手じゃないなぁとかもっと、可愛くいれたら、生きやすいのになぁと思うのですがパパもママも、俳優さん、女優さんになって、笑顔でいて上手に周りに声をかけてもらえたり、助けてもらえる互いに思いやえるような関係そんな関係って、いいですよね。(以下、記事です。)美容院、お友達とご飯、仕事関連のお誘いごと……ママにも1人で外出する用事はありますよね。そんな時、頼みの綱はやっぱり“パパ”。子守りをパパにお願いすることになります。この“子守り”がくせ者。経験ありませんか? 頼み方を間違うと嫌な顔をされてたちまち険悪ムードになってしまったり、子どもも「ママがいい!」と駄々をこね始めたり、事態は泥沼化へと発展した……なんてこと。しかし一方で「いいよ、行っておいで!」と快く引き受けてくれる“子守り上手”なイクメンパパも存在します。これはパパの素質が違うからと諦めてませんか?いえいえ、違うのはパパではなく、常日頃のママの態度だったのです!■“パパを信頼している”態度を子どもに見せる子どもはママが大好き。そんなことはパパだって本当は分かっています。でも子守りしようとする時に「ママがいい~」と言われてはパパもやる気がダウンしてしまいますよね。そう言われないためには、子どもとパパの信頼関係が必須なのです。この信頼関係をつくるには、子どもに“大好きなママが信頼しているパパ”というイメージを持たせるのが一番。例えば、休日にパパの運転で外出したなら「パパの運転のおかげで今日は楽しく遊べたね!」、何かしてくれたら「さすがパパ!頼りになるね~」と感謝したり、もっと日常的には「パパお仕事おつかれさま」と労いの言葉をかけるなど、子どもの前で”ママはパパを信頼しているんだよ”という態度を見せれば、子どももパパを信頼するようになるのです。するとママがいなくて不安になることもなくなります。もしかして、子どもの前でパパを邪見にしてはいませんか?愚痴を言ってはいませんか?それが子どものパパ離れを加速させているかもしれませんよ。■“夫婦仲良し”を子どもに見せる「大好きなママが好きなパパなら、◯◯ちゃんも好き!」夫婦仲良しの姿を見せることも信頼関係構築に効果的です。ママとパパで仲良く手をつないだりハグをしてスキンシップをとっている姿を見ると、子どもも嬉しそうにしますよね。夫婦円満でいることが家族円満!みんなが仲良しでニコニコしていれば、1日くらいママ1人欠けたって子どもはへっちゃらになります。■パパを笑顔にする男性は女性に比べ表情が硬いことも、子どもが懐かない原因の1つにあげられます。公園で一緒に遊んでいるパパたちを見てみてください。意外と”ニコー”っと笑うパパが少ないことに気がつくはず。喜怒哀楽がわかりやすいのは、やはり女性です。ママも毎日の家事で疲れているので時にイラッとしてしまいがちですが、そこは少し気持ちを抑えてみましょう。笑顔のパパがいると想像以上に子どももパパに懐いてきて、パパはさらに笑顔になっていきます。

2014年09月25日

コメント(0)

-

いただきますの本当の意味

「作ってもらったものを頂き」「命を頂く」から「いただきます」知ってはいても、ついつい忘れてしまい食べながら何かをするとか。。。食べるだけになってしまうこと、あったりしますよね。。。食欲の秋だからこそ挨拶が心の栄養になるということ見直すには、とてもいい機会ですね。『おいしい栄養(2)』(以下コラムです)なぜ「いただきます」「ごちそうさま」と言うのでしょう?ほかの国では食事のときに挨拶をする習慣はほとんどなく、日本の心があらわれています。人と人とのつながりや食への関心が高まる今、知っておきたい日本の文化、食事の挨拶について考えていきます。 ■「いただきます」の語源 まずは語源を紹介します。「いただきます」の「いただく」は、神様にお供えしたものを食べるときや、位の高い方から物を受取るときに、頂(いただき。頭の上)にかかげたことから、「食べる」「もらう」の謙譲語として「いただく」が使われるようになったことに由来します。やがて、食事を始めるときに「いただきます」と言うようになり、食前の挨拶として定着しました。 ■「いただきます」の意味 食事を始めるときの「いただきます」には、二つの意味があります。 一つ目は、食事にたずさわってくれた方々への感謝です。料理を作ってくれた方、配膳をしてくれた方、野菜を作ってくれた方、魚を獲ってくれた方など、その食事にたずさわってくれた方々へ感謝のこころを表しています。 二つ目は、食材への感謝です。肉や魚はもちろんのこと、野菜や果物にも命があると考え、「○○の命を私の命にさせていただきます」とそれぞれの食材に感謝しており、こちらが本意だと言われています。 ■「ごちそうさま」の語源と意味 「ごちそうさま」を漢字で書くと「御馳走様」。昔は今のように冷蔵庫もスーパーマーケットもありませんから、食材をそろえるのは大変なことでした。「馳走」は走りまわるという意味で、食事を出してもてなすために奔走する様子をあらわしています。 やがて、丁寧語の「御」をつけた「御馳走」にもてなすという意味が含まれるようになり、贅沢な料理をさすようにもなりました。 そして、いろいろと大変な思いをして食事を準備してくれた方への感謝を込めて「様」がつき、食事のあとに「御馳走様」「御馳走様でした」と挨拶するようになったのです。 ■日常の挨拶がこころの栄養に ほかの国では、食事の際に宗教的な儀式はみられますが、「いただきます」「ごちそうさま」のような挨拶はほとんどありません。「いただきます」「ごちそうさま」には、日本人の考え方や食文化が色濃く反映されているのです。 人と人との関わりや食への関心が高まる今、「いただきます」「ごちそうさま」に教えられることは多いでしょう。何気ない挨拶ですが、意味を知って使うことで、こころの栄養につながるのではないでしょうか。

2014年09月24日

コメント(0)

-

笑顔とゆとり

昨日は、午前中、姪っ子の中学校で町内会の秋祭りみたいな催しで演奏するというので聞きに行ってきました。中学校に行くと、町内会、老人会から出し物が出てて小学生や年配の方など、たくさん来ていました。今回は、3曲吹いてくれて1曲目は、いま自分たちが取り組んでいる曲2曲目は、年配のかた向けに「日本昔ばなし」から3曲目は、小さな子ども達に「妖怪ウォッチ」からアンコールは、聞いてる方も参加できるようにと行進曲をみんなで手拍子でと演奏していました。知ってる馴染みの曲も吹いてくれて、自分も参加できると楽しくなるんだなぁって聞いてて思いました。午後からは、大阪城公園のツインタワー21で行われた「東京ディズニーリゾート・ドリームタイム」にミッキー・ミニーを見に行ってきました。見てると、自然にみんなが笑顔になるこういうのって、素敵だなと元気とハピネスをもらってきました。下の動画の6分45秒過ぎのMCのお兄さんのコメント「さぁ、みなさん 一度、持ってるカメラを置いて~ 元気よくキャンディーのポーズをするよ~。」これがめちゃウケました(笑)東京ディズニーリゾート・ドリームタイム(大阪) 2014.9.23

2014年09月24日

コメント(0)

-

笑顔の力と勝ちたい気持ち

今日の朝刊やテレビのスポーツニュースで「つらいときこそ、笑顔だ」と紹介されていましたね。結果がついてくるときって、こういう感じですよね。先週木曜日、家に帰ったら、NHKの『ニュースウォッチ9』で水泳の渡部(わたなべ)香生子選手(17)がインタビューに答えていました。「成績、記録と右肩上がりで もうどんどん成長していますが こういうときって、泳いでいてどんな感覚なんですか。」「ひたすら楽しいですね。 こうして、結果が出てくると。」4月の日本選手権で3種目制覇するなど今年は「ここぞ」という所で結果を出し続けてると紹介され「いまは、練習での自信もあるし 世界の大会にもだいぶ慣れてきた。」と答えていました。しかし、その道のりが順調だったわけではなく15歳で出場したロンドン五輪は準決勝敗退去年は日本選手権で決勝に残れない不振にあえんでいて当時、レース後のインタビューでは「緊張してしまって 自分が思うような泳ぎができなかった。」そんな風に話していました。自信を失った渡部選手ですが去年から指導を仰ぐ竹村吉昭コーチとの出逢いが大きな転機となりました。沈みがちだった渡部選手の心をかつてシドニー五輪銀メダルの中村舞選手さんを育てた手腕で、少しずつ、ほぐしていきました。竹村コーチは「食事なんか合宿で一緒に食べたりとか できるだけ時間を一緒にして練習だけじゃなくて、 今日は疲れたねとか、つまらない話を沢山するようにしている。」と話し、そんな竹村コーチのことを渡部さんは「二人とも、けっこう、まったり、のんびりで。。。(笑) 『つらいときこそ笑顔でいた方がいいんじゃないの』と 先生から声をかけてもらって、それが、だいぶ印象的でした。。」そんな風に話していました。そして、もうひとつ、竹村コーチの教えで身に着けたのが「勝ちたい」という心の持ち方だったそうです。そのことについて、渡部さんは「勝たなきゃだと(練習を)自分でやる 意識がなくなってしまう。 『勝ちたい』だと自分がやった分だけ 結果がついてくるので、頑張れるようになりました。」そう話し、竹村コーチは「『勝ちたい』んだと自分がしたいんだ ということは、強調するようにしています。」と話していました。渡部選手をインタビューした廣瀬智美アナは15歳のときにも彼女に話を聞いていてそのときの印象はポーカーフェイスだったそうなのですが「自分でも、思うほど、気持ちが表情が明るくなった」と話していたと今回のインタビューを振り返り最後に「気持ちが泳ぎに直結するという意味では 竹村コーチとの出逢いは かけがえのないものなんだなと感じました。」そうまとめていました。昨日、夏休みの結果が思うように出せなかった生徒さんに見てもらったという動画は、このインタビューでした。「○○しなきゃ、頑張らないと」とねばならない思考でうまく実力を発揮できていなかったので飛躍するヒントになってくれたらなと思っています。

2014年09月23日

コメント(0)

-

期待値の大きさ

iPhone6「期待値大きかっただけに期待外れの印象拭えず」の声- NEWSポストセブン(2014年9月22日07時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】良くも悪くもこうして話題になるということはそれだけ大きな存在だということですよね。。。どうせ機種を変えようと思っているならせっかくならと予約して初日に買いました。おサイフケータイでもなく、防水でもなく、サファイアガラスでもRAMも2GBじゃありませんが週末を経て、使用感は…バッテリーも2日くらい持つし、こんなにも、綺麗で見やすいんだなぁとか自分としては、気に入っています。ネットでは、画面が大きすぎるとiphone6(無印)の方が人気高かったですが初日の朝、ビックカメラに行ってみると生産量からの入荷量に差があるのかもしれませんがプラスは、在庫なしになってましたが無印は、色に制限があるものの、当日の朝予約なしで買えていました。iPhoneに限らず、何でもそうですが期待値が高ければ高いほど、期待のハードルが高くなっているから足らない所の方がクローズアップされますよね。さて、先週くらいで、受験生は秋の実力テスト他の子は模試や、宿題テストが終わってその結果が返ってくるようになりました。みんな夏の成果が出るようにと自分に期待しているんですがうまく出せた生徒さんと出てない生徒さんがいて出た生徒さんには、それを継続していくこと出なかった生徒さんにとは、次に向けて変えることそれについて具体的に話をしていました。期待感って、ワクワク高揚したいい気分なんだけどそこに、冷静さがあれば、もっと上手になる。総じてそんな話をしたんですが冷静だと、つまらないというかワクワクしたあの感覚の方が幸せなときあるしお買い物にしても、勉強やスポーツにしてもどっちの方がいいのか、難しいところですね。。。「期待外れ」「期待通り」「期待を超えた」自分も評価される立場でもあるのでこの「期待」という言葉、たまに考えたりします。頑張っていたのに、思うような結果が出なかった女の子に動画を見せて、この期待に関連してある話をしたことを書こうと思ったんですが長くなったので、また書いてみたいなと思います。

2014年09月22日

コメント(0)

-

シナリオを読み解く

AKB48関連3番組が重なり、ファン悲鳴! 「どうすれば…」「今日はやばい」- マイナビニュース(2014年9月18日13時32分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】人気や話題がほしいNMBから出るのではないかぱちんこAKB48『バラの儀式』に新メンバーとして渡辺美優紀さんが入ったので彼女が優勝するんじゃないかと戦前から憶測が出ていたそうですね。しかし、どういう経緯であれトップになるって、やはり、すごいことだと思います。昨年は、ゴールデンタイムで放送されたから子ども達のあいだでも人気で話題になってて「あのじゃんけんはどういうことか」とか子ども達に解説を求められたりしたんですが今年は、深夜枠でしたが今日は、話題になるのかなと朝のニュースを見てました。そんななか、ネットで「今年の八百長はまあ良いシナリオじゃね」という言葉を見て八百長とは?演出とは?シナリオとは?ってどういう意味なのだろうと、ちょっと調べてみました。八百長とは、事前に勝敗を示し合わせ、勝負をつけること。一方が前もって負ける約束をしておいて、うわべだけの勝負をすること 。演出とは、物事を表現するときに、それを効果的に見せること。 シナリオとは、映画・テレビなどの脚本。場面の構成や人物の動き・せりふなどを書き込んだもの。計画を実現するための筋道。だそうです。最近、よく「どうしたらものをよく覚えられますか。」「どうしたら、たくさん記憶できますか。」と聞かれてどうしたら?って思って考えていたんですが覚えようと思うものに、ストーリーを読み取りそれがさらに、『自分の中で』でいいんですがドラマチックに演出されたものだと覚えますよね。まぁ、それが、興味をあまり感じられないものだから難しかったりもするんですけど。。。自分がしているもののシナリオを読み解いたり自分がしているものにシナリオをつけていくこれって、ひとつのコツかもしれませんね。

2014年09月18日

コメント(0)

-

3つの質問に答えて性格診断

【3つの質問に答えて性格診断】まず、以下の3つの質問に答えてみて欲しい。 Q1、自分はバカではないと思う ○or× Q2、どちらかというと、MよりもSだ ○or× Q3、何か困難にあった場合、正面から戦う方だ ○or× Yesだったら○。Noだったら×。すると「○×○」のように全部で8パターンに分類される。それぞれのカテゴタイプにはそれぞれの長所短所がある。 「×××→勤勉家」 「××○→思想家」 「○×○→革命家」 「○××→分析家」 「○○○→冒険家」 「○○×→人情家」 「×○×→経済家」 「×○○→芸術家」 ちなみに、3つの質問の答えが気分でコロコロ変わってもいい。そこが今までとは違ったまったく新しいタイプの「可変型ポジティブ診断」であり、一番の特色となる。 こんな風に書かれてあったんですが僕はというと、「分析家」でした。面白いものですね。さて、夏の終わりの模試の結果が返ってきたり受験学年の生徒さんだと実力テストがあったりしてさっきも、8月末に受けた模試が返ってきたので「どこができていて、どこができていないか」「どんなことを考えて、その答えになったのか」「これから、何を変えていく必要があるのか」生徒さんそれぞれの答案を見ながら答案分析していました。そこで、よく生徒さんにも言うのがパターン思考を身に着けることとそこを突き抜けて、解答の幅を広げていくことこれができると、伸びるなぁって思います。具体的には、人って一度解法を習うと類似問題に対して、同じやり方で解こうとしまいがちで伸び悩んでいるお子さんほど1個のツールで、すべてを対処しようとします。そかし、それでは難問など複雑化した問題に対応できません。どの学年も教科書は、数学や算数は秋から図形や文章問題に取り組むようになってるんですがそこで、別解を考えるというトレーニング違う視点で解けないかという訓練をするとさらに伸びていくんじゃないかなと思います。

2014年09月17日

コメント(0)

-

時間内に解き終わる

時間内に問題が解き終わらない子供、どうしたら早く解ける? 「問題を解くのに時間がかかるのです~」 「問題だけでなくて、行動もゆっくりしてて…」 「本人は、何とも思っていないようなんですよね。」 「これも、個性と考えるべきなんでしょうか。」 「テストでも時間が足りないようなんです。 どうしたら、早く解き終えるようになるのでしょうか。」 お母さま方とお話していると たまに、こういうお話が出てきます。 そのお子さん、そのお子さんで状況が違うと思うので、 いろんなケースがあると思うのですが 昨日、日記に書いた『目の勉強会』では 「目の遠近の切替がうまくいっていなかったり 目で動きを追う、追従運動が未発達である。」 こういうことも原因の一つとお話されてました。 そして、時間が足りなくて…とか ゆっくりしてて…というときは ご本人のなかのリズムがゆっくりが 心地よいリズムだったりもするので 単純な処理のもので、リズムを早くできるもの 小学生であったら、単純計算みたいなものを テンポよく処理する心地よさを体験させる そんなことも効果的かなと思います。 文章題、応用問題、テスト問題をするときは その前の計算問題、基本問題が ご本人が「できる」と認識してるレベルより もう一段高い「慣れている」レベルになって初めて うまく使いこなすことができるので タイマーなどで、丁寧に手早くする取り組みをする って、とてもいいことだなと思います。 (以下、コラムの抜粋です) どの教科も考えたり、悩んだりする傾向にあるものの、 時間をかければ、自力でできる。 しかし、問題数が増えてきて、 テストで全問記入できないことが増えたため、 少し早くやるコツがあればと考えています。 しかし、本人は周りより遅いことに焦りを感じていないことから、 どのように改善したらよいか、相談しています。 ■字を書くのが遅い ある人は。。。 「回答が遅い理由は考え込むことだけですか? 問題は理解できても字を書くのが遅くて テストで点が取れない子もいます」と指摘します。 「手が遅いだけなのに、 適性検査などでは頭の回転が遅いと見なされてしまいます。 字を丁寧に書くのも大切ですが、 読める範囲で崩すべき時があると教えることも必要です」 とアドバイスしています。 ゆっくり丁寧に書いているのが原因であれば、 臨機応変にこなす必要性を諭すことで改善するかもしれません。 ■速読トレーニング ある人は、 「速読トレーニングをしましょう。 速読とは文字を早く追いかける技術ではなく、 思考スピードを速めるトレーニングです」と言っています。 問題文を読んで理解する時間が短縮されれば、 問題を考える時間がとれそうです。 ■時間を計って問題を解く またある人は、 「時間はかかるけれど、 自力で問題が解けるということでよろしいでしょうか。 本当はそれが正しいやり方で、それこそ勉強なのですが、 テストやいずれ中学生になることを考えると、 そうも言ってはいらせませんよね」と理解を示しています。 その上で、「小学生程度の内容だと、 問題数をこなすことで改善される場合も多いです」と回答。 「計算や書き取りなどに時間がかかるお子さんには、 タイマーの使用をお勧めしています。 時間を決め、その時間でどこまでできるかやらせたり、 逆に何問とか1ページとか量を決めて、何分かかるか計ります」 という方法を紹介しています。 繰り返し問題を解くことで、解く時間は速くなりそうですし、 制限時間内に終わらせるという意識が高まりそうです。 問題が終わらないことに焦らない場合は、 時間への意識を促す必要があるのかもしれません。

2014年09月16日

コメント(0)

-

集中力チェック

集中力が高まらない時はどうしたらよいの?- オールアバウト(2014年9月15日12時45分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】「集中しなさい。」「何回言ったら分かるの!」「ちゃんとしなさい。」「しっかりしなさい!」そんなことを言われても、気になることがあるとき何かひっかかることがあるとき、障害のあるときはなかなかちゃんとも、しっかりも集中もできなかったりしますよね。いつもご親しくして頂いている冨田先生から「目の学校の講演会があるので 先生、お越しになりませんか。」とお誘い頂いてさっき、渡辺先生の講演会を聞かせて頂きました。「両目をちゃんと使えているか?とか 遠近、すばやくオートフォーカスできるか そんなことが、黒板を写すのが早い遅いに始まって 処理能力、集中力や短期記憶にも関係していくんですよ。」両目を上手に使うことの大切さを改めて教えて頂きました。ものを見るときに、どちらか片方の目、効き目(僕なら右目なんですが)を使いすぎてるってありますよね。「せっかく2つ持ってるんだから、 両目をチームワークで使いたい。」そんな風に感じた講演会でした。朝から実力テストのテスト勉強に来てる中3生には講演でいま聞いてきたお話を少しして「両目で少し遠くのものを見て 片方ずつ手で隠してごらん。 画像がちょっとズレた方が効き目と反対だよ~」って、言ったら、「おぉ!」と言ってました。しかし。。。。「集中して頑張ってくれていたからご褒美。」と買ってきたシュークリームの方が集中力が上がる原動力になったみたいです(笑)昔、ある生徒さんに「集中するって、どういうことですか。」って聞かれて「こころをいまここに集めることだよ。」って答えたことをいま書いてて思い出したのですが自分がどのくらいの集中力かとか集中が落ちたなと感じられるセンサーをもっていることとっても素敵なことですよね。■集中力のチェック法簡単にできる集中力のチェック法として、100から連続して7を引いていくテストがあります。93、86、79と順に声に出していきます。だんだん小さい数になりますが、最後の2までたどり着くのはなかなか難しいのではないでしょうか?このテストは計算力をチェックするのではなく、あくまで注意力や集中力をチェックします。計算に拒否反応が起きてしまう方には適していないのですが、要は、7を引くという単調な作業を繰り返し行う過程で、集中力に問題がないかを見ます。一口に集中力と言っても、「目先の作業に意識を向ける」「集中力を一定時間保つ」「周囲の雑音や雑念に注意をそらさない」など、集中力を決める要素は幾つかあり、これらの要素が妨げられて、7を引き続ける作業が途中でストップしてしまったと言えますが、本当に集中できるようになると、携帯で会話をしながら、頭の中で100から7を引き続けるといった事も可能かもしれません。■集中力が落ちた時、原因ははっきりしていますか?集中力が落ちても、その原因がはっきりしていれば対策は取りやすいです。「疲れている」「眠気が強い」「お腹が減った」時などに集中力が低下するのは当然ですが、注意が必要な集中力低下の原因にストレスがあります。仕事中、心が弛緩した様子でいたら、「たるんでいる!」と怒られるでしょうが、物事に集中するためには適度の心の緊張が不可欠です。しかし、慢性的に心が緊張状態に置かれると、血液中のストレスホルモンのレベルは上昇し、心身が疲れやすく、イライラ感も増すので、集中力は低下しやすくなります。こうした時に集中力を高めようと気合を入れても、かえってイライラが増してしまうなど逆効果になりやすいので、気分転換をしてストレスを発散させましょう!

2014年09月15日

コメント(0)

-

したら、しただけのことが

子どもをダイニングで勉強させることで起きる3つの弊害とその対処法- オールアバウト(2014年9月14日12時45分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】「○○がなくなって。。。」「きっと、おうちなんだろうけど ○○ちゃんのお部屋は、広いんだね~。」「そう。うち、お城くらい(笑)」「じゃあ、とりあえず、これ貸すから。」こういうやりとりが年に何回かあって先日もそんなやりとりをしたんですがそういえば、そういうやりとりをするお子さん「リビングしてるとテレビがついてて。」とか「宿題急いでソファーでやっててん。」という感じのお子さん多いです。ひとりひとり、状況は違うとは思いますしこれで固定的、これが正解というのではなくお子さんの生育度、状況、段階に合わせて一緒にする時期、ダイニングで見守る時期少し離れた所で、一人でやり始める時期お友達と一緒に勉強するという時期教室とか強制力のある所で勉強する時期ひとりで勉強していく時期そんな段階が経ていければいいですね。さて、昨日、教室のテスト対策が終わってから電車に乗っていると向かいに座っている小学校の先生らしきお二人の女性がお話してるのが聞こえてきました。30代くらいかなと思われる先生が「やってもぜんぜんというお子さんがいて 勉強しても、まったく身につかないし 授業にもついていけないお子さんで・・・」って、相談していると白髪がかった先輩の先生が「刺激を与え続けたら、 必ず何か反応はあるものなんです。 その変化を見つけて伝えてあげてください。」って、答えていらっしゃっていいこと聞かせて下さったと嬉しい思いがしました。 昨夜は、岐阜から志田先生とそのお友達の先生が来られるというので風月でお好み焼きを食べながら少しお話をしました。そのなかで、書き言葉と話し言葉という話題が出て国語力を上げるには?読解力を上げるには?文章問題ができるには?というとき「普段子供たちが使っているのは、話し言葉で 国語の問題や文章題は 書き言葉で書かれているから そういうものに取り組む時間を 小さなときから持っていると 大きくなってから、伸びが違ってくる。」そんな感じのお話を聞かせて頂いてほんと、そうだなぁと思いながら帰ってきました。そして、家に帰ってきたらうちでも、夕飯が、お好み焼きと焼きそばで「大阪の人は、そんな頻繁に食べるんですか?」「お好み焼きは、おかずなんですか?」って話してたこと思い出しながら、今日のお昼はお好み焼きがおかずでおにぎりのお弁当食べました♪写真は、また撮るの忘れたので、イメージです(笑)

2014年09月14日

コメント(0)

-

コミュニケーション能力をあげるコツ5つ

コミュニケーション能力について書いてありますが これ、学習や記憶力にも関係しますよね。 少し前に、記憶力を上げるコツは、観察力。 記憶しようと思うものに、 どのくらい興味、関心を示せるかで 「記憶」という機能は、おもに潜在意識が担当ものだから 完全に「忘れられる」ものは一つもなく 潜在意識に強く焼きつけ、 注意深く保管したことほど、顕在意識の領域に呼び戻しやすい そんな風に書いてあるものを見て 好きこそものの上手なれと言うけれど ワクワクするくらいに楽しいこと、好きなものは覚えるもんなぁ と思ったことでした。 お昼休みにTSUTAYAさんに寄ったら店内放送で 素敵な曲がかかっていました。 自分的には、ワクワクしてるとき こんな感覚だなと思って借りてきました(笑) (以下、コラムの抜粋です) ■1:相手のことを知ろうとする 「まずは、相手のことを“知りたい”と思うことが大切ですね。 相手に“興味・関心”をもって 話を聞くようにしましょう」 ■2:相手のことを観察する 「次に、相手のことをよく観察してみましょう。 身につけているもの、話し方、普段どういう人と一緒にいるか、 仕事の進め方、忙しそうな時間帯などです。 そういった観点で、職場の方を見ていると色々気づきがあるはずです」 ■3:自分との共通点を見つける 「観察をしていくうちに、自分との“共通点”や 相手の“特徴”などに気づけるのではないでしょうか? “自分との共通点”があると、話しやすいですよね 」 ■4:“聞く”ことからスタート 「“自分との共通点”が見つかったら、 会話をするときは“聞く”ことにポイントをおきましょう。 話をしたい方にとっては、聴くのは苦痛だと思いますが、 聞き役に徹する気持ちでいたいですね」 「聞き方のコツとしては、1つ目は“相づち”があります。 はい、えぇ、なるほど、そうなんですね!等 いろいろな種類の相づちを使えるといいですよね。 感情をこめるとさらに良いと思いますよ。 2つ目は“聞く体勢・姿勢”をつくるということです。 目線をあわせる、相手の顔を見て 前傾姿勢で聞く、腕組みはしないなどですね。 ■5:伝える 「2番目で“相手のことを観察する”とお伝えしましたが、 観察している中で、その方が“ゆっくりor早く”話すのか、 言葉の使い方として“ポジティブorネガティブ”なのか、 “論理的or感覚的”な話し方をするかなどにも気づくと思います。 その方が違和感を覚えないように、 相手にペースをあわせて話します。 それから自分の思いや考えを伝えるようにしましょう」 Once Upon A Dream (いつかまた夢で) / Dimie Cat

2014年09月12日

コメント(0)

-

聞き手を引き込む「フリ」と「オチ」の使い方

聞き手を話に引き込む「フリ」と「オチ」の使いこなし方- lifehacker(2014年9月11日07時30分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】「で、オチは?とかって言われんねんけど そんな私の話に、オチなんてないねん。期待されても。。。」「最初に、全部お話してしまうからじゃない? 『こんな面白い話があってね。』って 状況を説明してるうちに話が長くなって 話のオチをすごく期待させてしまうから 話の内容をちょっと短めにしてみたら。」少し前にそんな話をしたことがありました。「で、オチは?」「話にオチないねん。」って関西では、小学生もいいますよね。。。分かるという以上に、おもろいとか楽しいというのが、先にきたりもするので『話に「オチ」をつける技術』勉強せねばなりません(笑)(以下、コラムの抜粋です)元放送作家である著者が、話に「オチ」をつけられるようになるためのパターンを紹介しているのが『話に「オチ」をつける技術 ―伝わり方が劇的に変わる6つの話術』(山田周平著、こう書房)。元放送作家で「オチ」とくれば、「笑いをとる」ことを勧めているのではないかと思いたくもなりますが、決してそうではありません。 ビジネス・恋愛・生活、どんな場面でも、まとまりのある「オチのある会話」をする能力は必要不可欠なものです。これがあるかないかで、相手に与えるあなたの印象は大きく変わってきてしまいます。(「はじめに」より) つまり、聞き手に「つまらない」と感じさせず、まとまりのある話をすることが大切だということ。著者は、「できる人の話には『オチ』がある」と主張しています。きょうは基本的な考え方がまとめられた序章「『オチ』のある話って何? 『話術』で人生は大きく変わる!」に焦点を当ててみたいと思います。 「笑える話」でなくても大丈夫 先に触れたとおり、ここで著者の言う「オチ」とは必ずしも「笑い」ではなく、起承転結の「結」の部分。最後にしっかり「結」のある話こそが、「オチのある話」だというわけです。つまり「オチ」は「笑い」だけに限らず、「感動」でも「驚き」でも「悲しみ」でも、あるいは「普通のできごと」でもOK。重要なのは、ちゃんと話に「結」の部分があることだといいます。例を挙げましょう。 A:昨日、駅前で先生を見かけたんだ。 B:昨日、駅前で先生を見かけたんだけど、 私服がものすごく派手だったんだよね。 (19ページより) Aだと「結」の部分がないので、聞き手は「それで?」「だから?」と感じてしまう可能性があります。しかしBには「私服がものすごく派手だった」という「結」の部分がしっかりあるので、「オチのある話」になっている。「それで?」「だから?」と聞き手が感じてしまう話ではなく、むしろ「どんな服だったの?」と質問したくなる。そこから話が広がっていくような流れになっているわけです。すると、聞き手にとって「つまらない話」ではなくなる。 「つまらない話」とは「結」の部分=「オチ」がない話ですが、このように「オチが」存在している話であれば、それが「爆笑」や「衝撃」を生むような話ではなかったとしても「つまらない話」ではなくなる可能性が高いということです。(18ページより) 「ギャップ」が聞き手の心を揺さぶる そして、「オチ」と同じくらい大事なものが「フリ」。「フリ」とは状況説明や設定紹介のことで、いわば「オチ」に進むまでの下地づくりの部分。最後の「オチ」をより効果的なものにするためには、「フリ」をしっかり組み立てることが最重要事項だと著者は記しています。 その理由は、「フリ」から「オチ」へのギャップや落差が聞き手の心を揺さぶるから。心が揺さぶられれば、聞き手は「おもしろみ」「感動」「驚き」を感じてくれる。そしてそれこそが、「おもしろい話」「聞き応えのある話」だと聞き手が思う瞬間だといいます。 「フリ」とは「起承転結」の「起承転」の部分なので、この段階で、聞き手にある程度「結」の部分を予想させることが大切。その結果、予想を裏切るような「結」が出てくれば、「フリ」から「オチ」へのギャップが生まれるというわけです。(22ページより) 「フリ」を話すときの3つの注意点 「フリ」をつくるにあたっては、大きな3つの注意点があるといいます。 1.「オチ」をしっかり予想させる 2.「オチ」がバレる「フリ」にならない 3.長すぎる「フリ」にしない(24ページより) まずは1.ですが、「フリ」で「オチ」を予想させ、その予想を裏切ることで、ギャップや落差を生じさせる。そのためには「フリ」の段階で、聞き手がある程度は「オチ」の予想図が描けるような話になっていなければいけないということ。だから状況や設定などをしっかり伝え、最後の予想図をうまくイメージさせる。予想がはっきりイメージできればできるほど、「フリ」から「オチ」へのギャップも大きくなってくれるというわけです。 ただし「フリ」をしっかりと伝えすぎて、「オチ」がばれてしまうと最悪の結果に。「オチ」が予想どおりで、「だと思った」で終わってしまったら、ギャップも落差も裏切りもなくなってしまう。だからこそ、2.のようにバランスが重要だということです。 3.は「つまらない話」だと思われてしまう、いちばん多いパターンだとか。ダラダラと長い話をしたのに「オチ」がなかったり、たいした「オチ」でもなかったりするというケースです。 「フリ」が長ければ長いほど、最後の「オチ」への期待度が大きくなるので、つまりは自分で「オチ」へのハードルをどんどん上げてしまうことになる。そしてそのハードルを越えられないと、結果的には「話がつまらない人」という烙印を押されることになってしまう。「オチ」を生かすも殺すも、すべては「フリ」にかかっているというわけです。(24ページより)

2014年09月11日

コメント(0)

-

ハロウィーン定番のお楽しみ

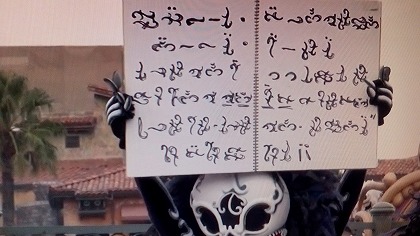

ディズニーシー、ハロウィーン定番のお楽しみ 今年も実施- モデルプレス(2014年9月9日20時37分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】今回のハロウィーンイベントショーもパレードも、とっても楽しそうですよね~行けないから、なおさら、そんな風に感じるのかもしれません。例年、ハロウィーンイベントに行って何か良さそうなものを見つけてその袋にキャンディーやお菓子を詰めて渡しているんですが今年は、どうしようかなと考え中です。さて、シーのハロウィーンのショーにスケルトン語が出てきて、話題になっていますね。上の画像のカンペに何がかかれているんだろうとちょっと解読したくなって、休憩時間に遊びがてら、やってみました。ほんとに、カンペになっててスケルトンが話してるように「レディース&ジェントルマン ボーイズ &ガールズ スケルトンがお送りする みなさんと、ともだちに・・・」と書かれてありました。この続きは、時間が無くなったのでまた、後で、解読してみたいと思います。妙に、スケルトン語に詳しくなってこのカンペのスペル間違いに気づいちゃったんですがこれは、僕の勘違い、勉強不足なんでしょうか?(笑)教室でも問題集を解いていると、ときどき「この答え、間違ってるよ!」なんて生徒さんから声が上がることがあり「答えが間違ってると思う前に 自分が合ってるかどうか、確かめてみようね。」とか答えているんですがはたして、どうなのか、また時間のあるときにスケルトン語、調べ直してみたいと思います。久々に、これ分からないよ~と頭をグルグルされるものに出逢ったんですが「言葉だけでなく、分かると楽しくなるし 何でも取り組んでいて、チョー楽しいという感覚 あれがあると、できるようになるよ~~ 」ちょうど昨日、そんな話をしていたので頑張ってみます(笑)カンペの続き、知っておられる方がいたら、ご教授ください(笑)ウェルカム・スケルトン・フレンズ ディズニー ハロウィンpapaMICKEYokwy さんの動画

2014年09月10日

コメント(0)

-

今夜はスーパームーン

9日の満月はスーパームーン 天気は- tenki.jp(2014年9月9日14時57分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】今夜は、今年3回目で今年最後のスーパームーンですね。「明日は、スーパームーンなんでしょ?」「中秋の名月は、今日でしょう?」「1日ずれてるんだって~」って、昨日教室でも話題になってました。新月から15日目が名月で満月がスーパームーンだからなんですね~昨夜は、まんまるお月様が見れたんですが今夜も、見れたらいいなと思います。先日も、教室から帰ろうとしていたら小学生の女の子とママが星座早見表とノートらしきものをもって星や月を見上げていたんですがこんなのをきっかけに興味を持っていくっていいですよね。上の画像はNASAで取り上げられていた近地点(地球と月が最も近づく位置)と遠地点(地球と月が最も遠ざかる位置)における満月の大きさを比較したものです。ちなみに、次のスーパームーンは2015年9月28日だそうです

2014年09月09日

コメント(0)

-

見えるもの、見えないもの

電子書籍より紙の本で読んだほうが、内容をよく記憶できる:研究結果 触感が視覚をサポートするって とても分かりやすい説明ですね。 電子書籍も本も両方読むようになったんですが その理解度やイメージも異なるように感じます。 ネットのニュースやインターネットのように さら〜と検索したり、流し確認するなら電子書籍が 理解して、深く考察したり、味わうなら 本の方が、その良さが引き立つのかもしれません。 さて、今日は、区民ホールで 近隣65校の高校の合同説明会があって たくさんの中3生や保護者の方が来られてました。 男子校として有名な高校が3年前から 女の子も入学するようになっていたり 女子高として有名な高校が昨年から 移転とともに共学になっていたり パンフレットや資料、進学実績、就職実績から 目に見える学力がよりクリアに分かったり スライドや説明される先生の言葉から学校の雰囲気など 目に見えない学力を感じたり なんとなく知っていると思っていたことが 実際にお話を聴くと、先入観だと気付いたり 新しい発見があったり、刺激を頂きました。 本日1番の目的の高校のお話を聴いたときは 自分が座った左隣に小学3、4年生くらいの女の子と そのパパ、ママが座ってニコニコしながら聴いていて 『みんなの憧れの学校だもんなぁ。 この頃から、意識すると種が育ってくるよなぁ。』と その姿を見て、嬉しくなりました。 これから、11月くらいにかけて 学校説明会、オープンキャンパス、文化祭など たくさん行事があると思うのですが ぜひ機会があれば、足を運んでいただけたらと思います。 目にするもの、触れるもの、感じるものを 無意識、意識問わず、感じるものだし 意識されたものは、拡大していくものですよね。

2014年09月07日

コメント(0)

-

働きアリの法則

■どんな学校でもガリ勉キャラがいるのはなぜ?納得の理由が多数集まる! (しらべぇ - 09月04日 09:00) 「2・6・2の法則」「パレートの法則」とか 「働きアリの法則」と言われるものですよね。 箱に100匹の働きアリ入れて細かく観察すると そのうちの2割が良く働き、6割が普通に働き、 2割が全く働かない状態になっていて ならばと、精鋭2割だけを集めて100匹にしても 働かないもの2割だけを集めて100匹にしても やはり、2割が良く働き、6割が普通に働き、 2割が再び全く働かないようになるというものです。 「あの人、ガリ勉やねん。」 「休み時間まで勉強して。」とか 突き抜けた結果が出ると 「すごー」ではなくて 「キモい」って言ってるのを たまに、耳にしたりするときがあるんですが 「みんな少しでもいい点がほしくて 勉強してたりするんだから そこは、素敵だね~で、あやかろうじゃないの?」 って、言ったりすると 「でもな。」って答えが返ってきたりもします。 昨日、古文で、「あやし」という言葉が出てきて 「不思議で理解できないところから できたものらしいんだけど すごいものは神秘的で、不思議で 反対に、下に見えるものはおかしい。変だなんだよ。 だから、日本語訳が変わってくるんだよね。 いまも昔も、自分がフツーだし 自分を基準に考えていくのは一緒だね。」 ちょうどそんな話をしたんですが 違いを認め、ともに成り立てる そんなゆとり、持っていたいなと思いました。

2014年09月04日

コメント(2)

-

今年の十五夜は早めです!

古都の雅な「中秋の名月」イベント 十五夜のお月見で女子力向上 - Daily Beauty Navi(2014年9月2日09時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】■うっかりしていると過ぎちゃう!?今年の十五夜は早めです! 〜2014年お月見はいつ?〜 (クックパッドニュース - 09月03日 13:50) 2014年は9月8日と、早いんですね〜 9月になってあの寝苦しい夜が少しおさまり それと同時に、自分の心にも少し余裕が出てき 好きな本を読む時間もできたりしました。 このコラムのおかげで 人は、「あぁ、幸せだなぁ」と感じる時間だけが 自分を幸せにしてくれる。 心地よいと感じることが大切 という昨日読んだ本の一節と お昼に青い空、雲の高さを感じて見上げたり 夜に満天の星空や、月を眺めたり そんな、ゆったりゆっくりした時間が 取れてないような気がするなぁとか 十五夜のお月さん見たいなぁとか思ったこと 思い出すことができました。 ついつい、心地よさを優先すること 忘れてしまいます(笑) 月と同期する 2013年09月19日

2014年09月03日

コメント(0)

-

「うわ〜、すごいね」とやりすごす

■「忙しい、忙しい」と連呼する人って、どうしたら黙らせることができるの? (キャリコネ - 09月02日 11:30) http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=210&from=diary&id=3034720 「忙しい、忙しい」とか「ぜんぜん寝てない」とか 耳にすることありますよね。 「昨日は、○時までしたとか ぜんぜん、寝れてないとか 最近、友達がよく話してて…」 「塾でやった理科の問題の話とかしてて ○番の解き方は、どうだかこうだとか。」 「多少はあると思うんだけど ずっとその話で盛り上がってたら こっちも、ちょっと焦ってくんねん。」 2学期が始まったので ちょこちょこそんな話を耳にするようになりました。 「隣の芝は青いというしね〜 気になるところだよね。。。 頑張ってるとか、こんな解き方がと それを話題にしてるということは その子たちも頑張ってるということかな? そして、皆が皆そんな話してることないでしょう。 その話題をしてる子達、平均よりも少し上位でしょ?」 「あっ、そうだ。なんでわかるん? 「突き抜けた感じになると珍しくなくなるから そういうことをあまり話題にしなくなるんだよ〜」 「確かに、学年で何番とか、賢いと言われてる子は 話題には加わっててるけど、そんなでもないなぁ。」 「毎年、この時期の子に言ってるんだけど そんなときには、 『うわ〜、大変だね〜、すごいね〜』って 言ってあげたら、いいんだよ〜 それで、だいたい気が済むんだから。 あとは、いい刺激をもらった いいこと聞かせてもらったと 自分は自分ですることすればいいの。」 昨日ちょうど、そんな話をしたところだったんですが今日読んだコラムを読んで、そうだ、そうだと思ったというか誰か目についたり、気になったり 刺激を受けたりしたら 「うわ〜、すごいね」とやりすごす これを、いいコツ、ワザにまですると なんだか、違った風に見えてきますね。 秋、冬になると、多感な時期に入るので 意識して自分も使い、伝えていこうと思いました。 MAGIC! - Rude

2014年09月02日

コメント(2)

-

あっけないくらい小さな

自分を変えたいなら、あっけないくらい小さな習慣を変えることからはじめよう- lifehacker(2014年9月1日09時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】今日から9月ですね~月曜日が1日というとだけで 新たなスタートという感じがします。生徒さん達からは、この秋に大きな飛躍を望んでいるそんな話もよく聴きます。だから、今日読んだコラムの大きなゴールを達成するために、たびたび自分の習慣を変えようとするけれど無理をして挫折するよりも 小さな習慣を積み重ねること。 達成できるかもわからないような大きなゴールを目指すより、ついついやり過ぎてしまうくらい簡単なことを日々の目標に設定しましょう。自分を変えようと頑張ることにウンザリしているなら、それは勝てない戦いをしているからでそれを恥じる必要はありません。人間は神経学的に変化に抵抗するようになっているのです。しかし、小さな習慣なら、抵抗をすり抜けることができます(小さすぎて抵抗できないからです)。 という言葉は、これからの立ち位置というか指導の軸を考えるきっかけになりました。そして、あっけないくらい小さなことを淡々と積み重ねていったとき自分が願っていたことが叶っていく自分の思ったこと、やりたいことがあっという間にお膳立てされるようになるそんな風になるんじゃないかと思います。昨日も、自分のことではないのですが、そういうことなんだろうなぁということがありました。昨日、VOGAさんにカットしにいったらいつもカットしてくれる山添さんから「11月にディズニーリゾートに行くんです。 友達に聞いたら、どうやらその日は ものすご~く混む日らしく どうしようかな?と思ってて。。。 『もうすぐ、貞國さんが 来て下さる頃だと思うから聞いてみる。』 って、友達にも話していたんです(笑) だから、さっき予約のお電話あったとき 『よっしゃ~』って、喜んでしまいました」そんな話を聞かせて頂きました。ただカットしてもらうといえば、そうなんだけど自分を楽しみに待ってくれる方がいるそれだけで、ぜんぜん違ってくるそんなことを考えながら、帰ってきました。MKTO - Classic

2014年09月01日

コメント(0)

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

-

- 子供服セール&福袋情報★

- 【2026冬福袋】【pom ponette junior…

- (2025-11-18 08:23:35)

-

-

-

- 妊娠・出産・子育て

- おすすめのおしりふき紹介

- (2025-11-14 14:05:25)

-

-

-

- 高校生活~生徒の立場から・親の立場…

- 大宮科学技術高校

- (2025-10-20 13:16:42)

-