2014年10月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

いいところを見つけるヒント

褒めて育てる! 子どものいいところを見つけるヒント- オールアバウト(2014年10月27日18時45分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】いいところを見つけるヒントいいところを数えるといいところが増えてくるし悪いところを数えると悪いところが増えてくるしできたところを数えていけばできなかったことができてることに気づき短所も長所も表裏一体だから可愛いやっちゃと見ていくと成長期の一過程だと見えてくるし「自分には、たくさんいいところがある」心のなかで、そんな風に思える自分に自信を持った人がたくさん増えたら物事を肯定的に捉えてチャレンジするから未来は明るくなりますよね。小さな子どもが、自分のいいところに気づきいいところを数えるようになるには数えてもらった体験がないと、数えるようには、ならないですよね。さっき、2桁のわり算をする小4の子が「合ってるか、自信ない。」って言うんで「自信持って解答してね。 自信ない時は、たしかめしたらいいんだよ。」って言ったら、「これは、カンペキ。自信あり。」って言いながら解いてました。声掛けひとつ変えただけで、こんなにも変わるなんて意識を変えると変わるものですね、写真は、ハロウィーンのお菓子です。これも、テンション上がるそうです(笑)

2014年10月28日

コメント(0)

-

止まらない食欲をおさえる方法

「短期目標だと、 人は誘惑に負けてしまいます。」「いま、低糖質食が注目されています。」「糖から脂肪になっていくのです。」ちょうど、昨日の南雲先生の講演会でそんなお話を聞いてきました。そんなことを書きながら「もったいないし、 2つくらいいけるでしょう」とこの2晩連続で、弁当2つずつ食べて「自分も食べれるんだ』と自分に驚いてるさだです。◆「食べたくなる」体のメカニズムとはお腹がすいたと感じる栄養素とは食べ物には色々な栄養素が含まれています。その中でも「炭水化物」「タンパク質」「脂質」は三大栄養素と呼ばれて、人が生きていくために欠かせないエネルギー源です。これらの栄養素は食事をすると消化されて血液の中に吸収されていきます。その中でも「おなかがすいた」と感じる栄養素は血液の中に溶けた炭水化物と脂質です。◇食べたくなるサインとは食べたご飯やパンや麺類やお砂糖などの炭水化物は、体の中で消化されます。そしてグルコースという、砂糖よりもずっと小さい分子に分解されて、血液に入ります。食後しばらくは血液の中のグルコースの量が増えていきますが、時間がたつにつれ、グルコースの量は減少していきます。すると脳では「エネルギーを補給して~!」と、摂食中枢とよばれる神経細胞に指令を出しはじめます。これが「食べたくなる」サイン。さらに時間が経過して空腹状態が続くと、カラダは先ほど食べた炭水化物や脂質、タンパク質をエネルギーとして使い果たします。食事から得たエネルギー源を使い果たした後、今度は今まで溜めこんでいた皮下脂肪(中性脂肪)を肝臓で分解してエネルギーを作り始めます。肝臓でエネルギーが作り出された後、中性脂肪の部品であった脂肪酸だけが肝臓に残ります。この残った脂肪酸が血液に流れてまた脳では「早く食べ物をちょうだ~い」と摂食中枢の神経細胞に指令を出すのです。空腹を感じた時こそダイエットチャンス!つまり、空腹を感じた時こそ余分な皮下脂肪が燃えているというサインです。脂肪が分解されている時間を長く持たせるためには、食事と食事の間は6時間はあけましょう。食欲や間食の誘惑に負けそうになったら、ビターチョコ1カケ。食事をしてから6時間あけることで、しっかり脂肪を燃焼させるのが理想です。しかし、実際はそう上手く行かないときもありますよね。小腹が空いたり、甘いものが食べたくなったり、そんな時はチョコレートを1カケだけ食べましょう。おすすめはチョコレートの中でも糖分が比較的少ないビターチョコレートです。写真は、西梅田にあったものです。

2014年10月27日

コメント(0)

-

エネルギーあふれる

午前中、天王寺高校の学校説明会を聞いた後午後から大阪国際会議場で、アンチエイジングとかでテレビにもよく出ている南雲先生と前からお話を聞きたいと思っていた、おのころ心平先生の話を聴いてきました。午前中は、ハーバード大学に夏休みに研修に行ってきたと高校2年生が英語で目をキラキラさせてお話するのを聞いたり校長先生や在校生、卒業生から本物を本気で目指す情熱とパワーをもらい午後からは癌などを例にあげながら生き方、生活習慣が病を生み出すこと祖先からの遺伝子DNAを感じて生きるというお話に元気と、エネルギーもらいました

2014年10月26日

コメント(0)

-

「ゲームはバカになる」はウソ?

「ゲームはバカになる」はウソ?- Business Media 誠(2014年10月24日07時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】『1ヵ月に12時間程度カーレースのテレビゲームをした高齢者が 未経験の20代よりスコアが良かったという研究データで 年齢に関係なく、決まった時間、ゲームの訓練をすれば、 脳は変化して機能がアップするということが分かり ゲームをすることで、ワーキングメモリー(作業記憶)と 持続的注意力が向上することが分かった。』 確かに、それはそうで、いくつになっても、新しいことを覚えると ワーキングメモリと記憶力、作業能力はアップするんだけど いま、子ども達や親御さんの間で ゲームが問題となっているのは、ここではなく 1ヵ月に12時間程度と思って始めたものが 知らないうちにエスカレートしてしまい、 1日数時間と思っていたものが 1日12時間となったり 他のことをしているときにも、 ゲームのことが気になってしまったり 少しでも時間があると、ゲームばかりしていたり 「ゲーム」ができるか、できないかという ゲームが中心になってくる ゲームにある種の中毒性があるということで バカになってしまうということではないでしょうか。 ゲームは、男の子に多いお話ですが 携帯やスマホとなると、女の子によく見られ LINEなど、相手がある双方向のものだと さらに、問題になっているように思います。 ゲームも携帯もスマホも取り上げて それなしというのは考えにくくなっていますし 適度にできたら、楽しいし、喜びも増えるし 笑顔にも気晴らしにもなるものでもあるので 最初に誘導して上手な付き合い方を教えておくというのが とても大切だなと思います。 『依存症とドーパミン』2014年06月30日

2014年10月24日

コメント(0)

-

言葉づかい

最近、乱暴な言葉遣いをする生徒さんはいませんが以前は、そういう場面に出あうことがあって『ここで、そういう言葉を吐くということは 言ってもいいと、甘えてるんだろうなぁ 』とか「学校の先生も、お母さんも怒ってばかりだし こっちもストレスが溜まるばかり。 どこで、発散したらいいの!」なんて言葉を聴いたり『ままならないことがあるんだろうなぁ』と感じていました。言葉が荒くなる時って心が荒くなっているときでもあるし自分の感情や願いを上手に伝えるその方法が分からないときでもありますよね。そして、家族や親しい間柄だからこそ荒げることによって、要求を通そうとするそういうことになるのかもしれません。「そういうときは、こんな風に 上手にお話するもんなんだよ。」って、笑みを浮かべながらこういうのが上手な生徒さんほど、伸びるし伸びている子は、こういう接し方が上手だし伸びていると、そういうトラブルは減ってくるから?なんて、いろいろ考えましたが言葉が荒れてきたら、本人にゆとりがなくなっている元気がなくなっているというサインなのかもしれません。どうしたら、元気になるかはケースバイケースだと思いますが元気になって、楽しくなったら、いろんなことが解決していきますよね。『言葉を整える』(以下、コラムです。)子どもが「その言葉、どこで覚えてきたの?」とびっくりするくらい乱暴な言葉をつかったらどうしますか? ■乱暴なのは言葉だけ? 学校やテレビの影響で言葉づかいが最近とにかく悪いと悩んでいる。同じ経験をしたことのあるママ、どのくらいいるのでしょうか? 『そんな時期なんだよ。中学にはいったらもっとひどくなるし、 あんまり口もきいてこなくなるよ。あんまりうるさくいっても効果なし。』『うちの子2年生で最近言葉づかい悪い。 学校から帰ってきて機嫌悪いときは何いっても、 「あーイライラする!うるさい!バカじゃねーの?」や 最近母(おばちゃん)に対してもクソばばぁなんかいったりして。 学校で何かあったのじゃないかと心配。 学校では大人しく、 そういうこという子じゃないといわれるし。困ったもんだ。』『小学生男子の会話、きいたことありませんか? みんな同じような言葉づかいとボキャブラリーだよ。 何かにつけて、ウザい・キモい。それは女の子も同じだよね。 乱暴にふるまってみえるだけで実際はみんな普通の子な気がする。 悪い言葉づかいを肯定してるわけではないよ。』■子育て方針にそった対応を では、この問題の解消法はあるのでしょうか?さまざまな考えが寄せられていますので参考にしてみてください。 『お母さんは普段はそんな言葉づかいをつかわないことを前提に……。 息子がそういう言葉づかいをしたら、 お母さんも息子に対してだけ同じ言葉づかいをしてみては? 相手が嫌な気持ちになることを教えなきゃダメだと思います。』『悪い言葉だと認識はしてると思うよ? だからあえて使ってるんじゃない?カッコイイと勘違いしてね(゚-゚;) だから、親がいくらいって聞かせても 本人がそういう言葉をつかうことによって 周りから罵倒されたり、 恥ずかしいと思われなければなおらないと思う。 年齢が解決してくれると思います!』『外では目上の人に対しての言葉づかいをきちんとすることや、 あいさつがきちんとできることの方が大事なので、 そういうことができるように教えていく方がいいと思う。』子どもの目線でみれば仲のいい友だちと同調しているだけのこと、なのかもしれません。親のマネをしてみただけ、などといわれないように、家庭でのあり方も再確認しつつ、「ほおっておく」「度をこえたらしかる」などの方針をしっかりもっておくといいかもしれませんね!

2014年10月23日

コメント(0)

-

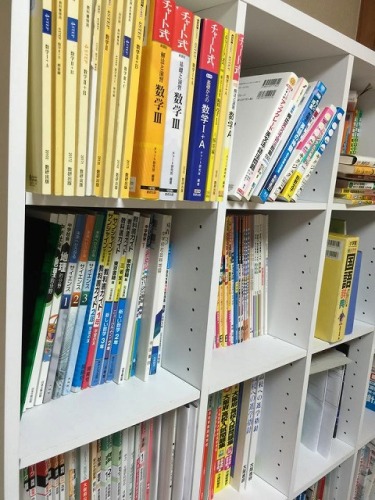

捨てられないものでわかること

【心理テスト】捨てられないものでわかる- i無料占い(2014年10月21日18時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】 近年は「断捨離」など、 すっきり生きることが話題になっていますが 【質問】 あなたがとくに捨てられないものは、次のどれでしょう? A:高価だったもの B:趣味のもの C:人からもらったもの D:思い出の品 コラムにこんな風に書かれてあったんですが 捨てられないものって、意識、無意識、その両方で 「大切にしているもの」価値観の表れでもありますね。 そして、それは、適度にその人の個性、人柄だし 何でも極端になると、執着してしまうから 大事にしつつも、バランスって大事だなぁと思いました。 捨てられないもの。。。 教材やプリント、過去問です。 いつか使うからと思うんだけど、 そのいつかはなかなかやってこないから 最近は、潔く捨てることにしてるんですが 捨てた途端、必要になったりもするんですよね(笑) 今日の朝の連ドラで 「また今度」と、主人公の政春が鴨居商店の社長と別れようとすると堤さん演じる鴨井商店の社長が「 「今度」と「お化け」は出た事ない言うけどな。」というのを聴いて『ほんと、ほんと』と思ったとこでした。【質問】 あなたがとくに捨てられないものは、 次のどれでしょう? A:高価だったもの B:趣味のもの C:人からもらったもの D:思い出の品 あなたはどれを選びましたか? さっそく結果を見てみましょう。 【診断できること】 ものに執着してしまうのは弱さのあらわれ。 とくに捨てられないものには コンプレックスがあらわれるとされています。 ■A:高価だったもの……将来に対する不安 もう着られない・使わないものを、 「高価だったから」という理由で捨てられない……。 それは、高価な買い物が二度とできなくなるかもしれないという、 将来に対する恐れがどこかにあるからです。 ○○だったらどうしようと思考がぐるぐる回って、 なかなか決断ができないという事態に陥りがちでしょう。 そのため、せっかくのチャンスを棒に振ってしまったり、 新しいことにチャレンジできなかったり……。 もっと自分を信じてください。 ■B:趣味のもの……後ろ向きの姿勢 趣味だからといって、ものを際限なく増やしてしまうのは、 今の自分に満足できていないということ。 満たされない思いを、もので埋めようとしているのです。 とくに、二度と読み返すことがない本、もう聴くことのないCDなど、 あきらかに不用なコレクションを取っておく人は、 不足しがちな自信をもので補っていると考えられます。 もっと人生に向き合いましょう ■C:人からもらったもの……人間関係のしがらみ おみやげやプレゼントなど、 人からもらったものを捨てられないのは、人間関係が気になるタイプ。 「捨てたとわかったら、あの人はどう思うだろう」そんなふうに考えて、 妙な置物や使いにくい小物の類いを捨てられません。 もう何年前の年賀状を取っておいたりすることもありませんか。 誰に対してもいい顔をして、窮地に陥ったり、 自分自身が疲れ果ててしまったり……。 ときには「情け無用」で縁を断ちきることも必要です ■D:思い出の品……過去へのとらわれて 昔お気に入りだった服など、 思い出が絡むものを捨てられない人はよくいます。 それが今の自分を励ましてくれるものであるなら 持っていても問題ないでしょう。 ただ、あまりにも大量だったり、 マイナスの要素をもつものであれば話は違います。 心当たりがあるなら、過去にとらわれて 前に進めない傾向がありそう。 たとえば、「あのときは○○だったから」など、 前例を大切にし過ぎたり、慣習から抜け出られないことが多いのでは? でも、過去は過去。未来の可能性に目を向けましょう。

2014年10月22日

コメント(0)

-

燃え尽き症候群を回避できる10の秘訣

有能な人ほど陥りやすい。燃え尽き症候群になるのを確実に回避できる10の秘訣 - lifehacker(2014年10月21日09時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】秋の実力テストや定期テストがひと段落してその結果が返ってくる頃になりました。「今回、良かったよ~~♪」に始まり「お母さんに怒られてん。」などなどさまざまな反応を見せてくれます。昨日も、思うような結果が出なかった生徒さんが「できなかったというより ぜんぜん、分からんねん。」っていうので「やることは、やっていたから できてると思っていたけれど 完成度チェックが甘かったということだね。 できたところもたくさんあるでしょう。 そして、できなかったところは 出題された問題と自分の勉強が どこかズレてたということだから どこから出てたか、何を勉強すればよかったか 一つずつ確認してきれくれる? 大事なことは、これを次に活かすことだから。」って、話したらそれまで曇っていた表情が切り替わって「次回までにやってくる」と言ってました。秋は、いろんな感情が入り乱れるときですがここを上手に過ごすと、次の季節が華やいできますよね。(以下、コラムです。)燃え尽きやすい人は一般的に、仕事熱心で有能な人が多いです。燃え尽きてしまうと、極度の疲労、腹立たしさ、苛立ち、集中力の欠如、あるいは長時間働くことができなくなったり、見るものすべてに疑問を持ってやめてしまうなどといった症状があらわれます。食欲不振や睡眠不足におちいり、人間関係が悪化したり効率が悪くなったりしはじめるでしょう。 原因が一時的なものにあるなら、心配はいりません。及ぼされる悪影響は最小限にとどまり、一旦仕事をやり遂げてしまえば、満足できるでしょう。 ですがストレスの多い仕事が長期間続き、ほとんど休めていないのであれば、やがて燃え尽きてしまう恐れがあります。それを避けるための秘訣をいくつかご紹介しましょう。 1. 休息とくつろぎの時間をとる 休息をとることが、ストレスを和らげる唯一にして最高の方法です。色々な形で取り入れることができます。読書や散歩、あるいは単に外出するだけでもいいのです。ネガティブな状況にあっても、楽しむことのできる何かを見つけましょう。 2. 目にする景色を変える 旅行に行くことで目にする風景を変えることもできますが、それが無理な場合、散歩に出たり、公園に行ったり、あるいは音楽を聞いたり。気分が良くなり、元気が出ることをしましょう。 3. 睡眠をとる 人間には実際、平均8時間の睡眠を一晩にとることが必要です。睡眠時間が不足すると、効率も上がりませんし気力も湧きません。絶好調であるためには、休息が必ず必要です。 4. 体を動かす 仕事の後に散歩をしたりジムに行ったり、あるいは何かスポーツをしたりしましょう。精神的にも身体的にも、非常に良い影響をもたらします。 5. 立ち戻り、じっくり考え、思い出す 時間をとり、なぜそれをしているのかを思い出しましょう。目的は何ですか? なぜ自分にとってそれほど重要なのですか? 何を達成したいのでしょうか? 6. 日常的な習慣をつくりだす 朝でも夜でもいいので、新しい習慣を始めましょう。読書でも運動でも、あるいは何をしないという習慣でも良いでしょう。やらなくてはいけないこととして、毎日のスケジュールに組み込みましょう。1日の中で自分のための時間をとるということは、効率的な自己管理の方法です。 7. デバイスから距離を置く この中で最も実行が難しい項目かもしれません。つまり、携帯電話、パソコン、テレビ、テレビゲーム、その他画面に向かい合わなくてはならない状況すべてから、少なくとも24時間は距離を置くのです。最初は身体的に落ち着かないでしょうが、そこを乗り越えると非常にすがすがしい気分になれます。 8. 言い訳をやめる すべてが重荷になり、自分が弱っていて、悪いのは他人だと感じていたら、現実を見つめる時がきています。問題があれば、自分にもその責任があるかもしれないことを認めましょう。状況を改善するためにはどうしたら良いかを考え始めましょう。 9. 独りよがりにならない これは、なんでも自分でやってしまう優秀なタイプの人には、特に難しいかもしれません。燃え尽きてしまっている時、それはすべてを自分1人でやらなくてはいけないと考えているせいかもしれません。もしストレスを感じていて困っているのであれば、助けを求めましょう。それほど難しいことではありませんよ。 10. 自分は関係ないと思わない 人生で何が起こっていようと、ただの傍観者になってはいけません。そこに参加してください。他でもなく、自分自身が前に踏み出るしかないのです。自分に対して責任をもち、忙しくても、バランスを上手く取り、責任も持てるのだということを証明してやりましょう。

2014年10月21日

コメント(0)

-

笑顔でいること

ゼッタイ風邪はもらわない!新ルール「免疫力が高まる食事の仕方」- 美レンジャー(2014年10月20日07時30分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】急に季節が変わったように冷えてきたり 行事ごとが重なった疲れがでるときだから 風邪をひいてしまいがちな時期ですよね。 「風邪をひきました。」という生徒さんからの連絡を 先週、いくつか頂いて 「頑張ったんですね~ゆっくり休んでくださいね。」 とお返事したところでした。 季節のものをバランスよく おいしいものをゆっくり食べるって 免疫力を高めることになりますよね。 さて、8月に、回転寿司に行ったときに そのときに、感じたことをアンケートに書いたら 2千円の食事券に頂いたので、 昨夜、長次郎さんに行ってきました。 店長やリーダーさんなど、多くの方が新しくなって 8月とは、また違った印象のお店になっていました。 そのなかで、鵜川さんという 高校生か大学生くらいの女の子がすごく印象的で 彼女、お客様にお話したり接したりする 少し前になると、きゅっと頬を上げ素敵な笑顔になるんです。 接客用の笑顔と言えば、笑顔なんですが これができると、できないかは、意識ですよね そして、お客さまから離れた瞬間の表情の変化 切替も速さも若さだよなぁと思ってみてました。 教室にいると、生徒さんから 「なんで、そんな笑顔なん?」って言われたりもするんですが ずっと上機嫌でいる、笑顔でいるって 簡単なようで、難しいものだなぁと改めて思いました。 笑顔でいることも、また免疫力を高めたりもしますよね。 つづきのお話は、また書いてみようと思います。 『お誕生日』08月に行ったときのお話

2014年10月20日

コメント(0)

-

プラチナチケット

岐阜と鳥取と堺でそれぞれ、くもん教室をされてる先生が「ビリギャル」の本でいま話題の坪田先生の講演を聴きに梅田にお越しになるというので、テスト対策を終えてから梅田でお会いしてきました。3人の先生がお話されていたなかで会場に行くエレベーターのなかで3人で坪田先生の下の名前「信貴」が僕の下の名前「貴信」と同じだと話していたら坪田先生が一緒のエレベーターに乗ってて「絶対、聞いてたよね~(笑)」というお話と坪田先生が講演でお話されていたという「どんな夢も叶えてくれるプラチナチケットを手に入れたとして」その人の心が動く「プラチナチケット」は何かを考え「プラチナチケット」を与えるというお話がとても印象的で明日への大きな刺激を頂きましたそして、久々に土曜日のhep前はキラキラ、輝く若者たちでいっぱいで活気に溢れ、エネルギーもらいました〜

2014年10月18日

コメント(0)

-

ほめられて育つと伸びる神経細胞

ほめられて育つと伸びる神経細胞「スピンドルニューロン」がめげない心をつくる- lifehacker(2014年10月17日08時55分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】幸せな気持ちになると伸びる神経細胞がある。スピンドルニューロンと言うそうです。そして、この神経細胞、一旦長くなると、たとえ不幸な出来事があっても縮まないし腐らないので長い分だけ幸福感が持続するんだそうです。幸せな体験を重ねるほど、スピンドルニューロンは伸び続けて、ストレスに対しても強い抵抗力を持つようになるとのこと。で、そのスピンドルニューロンの伸ばし方はというと・・・美味しいものを食べる、綺麗なものを見る一生懸命頑張った、と充実したとき一生懸命頑張ったとき、他人から褒められた時だそうです。繰り返し聞かせて頂いているお話で先週もそういうお話を聞かせて頂いて「世の中を見渡して、 楽しい人、楽しく生きている人は元気です。 楽しいというので、エネルギーがたくさん増えます。 楽しくないとエネルギーは、しょぼいのです。 ゆとりがなくては、知恵がありません。 だから、うまくいかないのです。 楽しい意識を持ちましょうということだよ。」そんなお話を思い出し、スピンドルニューロンのお話を読んでニッコリしてしまいました。わぁ美味しい、わぁ楽しい、わぁ綺麗自分も、家族も、目の前の人も褒めるっていいですね。

2014年10月17日

コメント(0)

-

綺麗な字

字をきれいに書けるようになりたいです(記事) 「字をきれいに書けるようになりたい」 そう思うだけで、ぜんぜん違いますよね。 思えば、字は綺麗になっていきますよね。 さまざまな学年のさまざまな生徒さんを見てきて 綺麗で、丁寧な字が書けるというのは 一つの宝物のように思います。 「なんて書いてあるの?」 「えっ、読めんの?読めるや~ん。」 「なんて書いてあるか解読しようと思うのと すーっと読めるのとでは、評価違うよ。」」 「「大丈夫、そういうときにはちゃんと書くから。」 こういうやり取りを何度したか(笑) で、その後のテストで自分の書いた字を読み違えて、ミスしてしまう というのを何度目にしたか。 「答案は、読んで頂くものだから 丁寧で、読みやすいものがいいよね。 丁寧な字は、読みやすいものだから 自然と、人はいい評価をしてしまうものだよ。」 そんな風にお話しているんですが 本人が丁寧に書こうと意識する以外は 習慣的なものなので、なかなかだなと思いますが 丁寧な字を書き始めた生徒さんは みんな伸びているように思います。 子どもの頃って、書き慣れていないから バランスが悪かったりするけれど 「とめ」や「はらい」を意識して 時間をかけてゆっくりと丁寧に力強く書いていると だんだん、その形になってきますよね。 1)横線は少し右上がりに引く 2)縦線はまっすぐ引く 3)線と線は平行・等間隔が基本 だそうです。 最近読んだ近くの中学校の進路だよりに テストで、「大体合ってるやん」 「ここよく見たらはねてるやん」と言う子がいますが、 入試では通用しません。 って、書かれてあったんですが 思っておられることは一緒なんだなと思いました。 綺麗で丁寧な字は、ほんと、宝物だと思います。

2014年10月16日

コメント(0)

-

素敵な選TAXI

「人生とは、分岐点の連続である。 人は、日常生活において さまざまな分岐点に遭遇し選択を迫られる。 それは、その後の人生に さほど影響を及ぼさないものから 生死に関わるほど重大なものまで。 一度、選択を誤ったら 後戻りできないのが、人生である。 もし、そんな人生の分岐点に 戻れることができるとしたら あなたなら、どこに戻りますか。 私は、この物語の主人公 人の人生を自由に、行き来できるのである。」そんな台詞で始まる竹之内豊さん主演の『素敵な選TAXI』というドラマを今朝見ました。ここ最近、テスト期間ということもあって選択とか意識とか行動とかについてあれこれ考えていたんですが、男女のこういうやりとり、あるよなぁ。。。逃げ場がなくなるんだよなぁ。。。とかいろいろ思い出し、整理するきっかけになりました(笑)竹之内さん演じるタクシー運転手枝分さんの「戻るというからといって 必ずうまくいくとは限りませんよ。 お客さんが選ぶ、選択肢しだいですから。」最初の方のこの台詞が印象的でした。よかったら、ご覧くださいね。どういう選択肢を選ぶかについて少し前に似た話を聞いたんですが、整理できたら、また書いてみたいと思います。http://www.dailymotion.com/video/x27x2l4

2014年10月15日

コメント(0)

-

神龍がいたらどんなお願いを?

ドラゴンボールのシェンロンに願いをかなえてもらるなら、 どんなお願いをする?―「1位 お金が欲しい」 「ドラゴンボールのシェンロンに 願いをかなえてもらるなら、どんなお願いをする?」 昨日、こう書いてあるコラムを目にして どんなお願いをする??って問いかけていたんですが どんなお願いします? 小学生のときから、そのときどきで アニメを見たり、このお話を聞くたびに いろいろ考えたりしたなぁと思いだし 今回、改めて考えてみました。 なんかこう、夢があることないかとか いろいろ考えても、考える前から思ったことと同じで 元気で、楽しく仲よく過ごしていくこと そして、ピンピンころりといくことでした(笑) どんなお願いします? 写真は、ナメック星の神龍と同じ名前の うちのポルンこと、ポルンガです。

2014年10月08日

コメント(0)

-

「行けたら行きます」

「行けたら行きます」は100%来ない! 知らなきゃ困る暗黙のルール- ダ・ヴィンチニュース(2014年10月3日05時50分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】「行けたら行きます」『行きたい気持ちは、あるけれど 予定的には、難しいと感じるから』『行きたくないけれど ここでそれ言うと、感じ悪いから』だから、「行けたら、行きます」。関西人なら、そこで「それ、絶対けぇへんパターンやん。」って、笑いにしたりもしますが相手がこう考えてるんだろうなと察する能力そして、察したとしても、そっと見守る能力相手が保留したのを逆転させて行きたくしちゃう能力「行けたら、行きます」だけでいろんな能力がありそうですね。教室でも、「行けたら、行きます」たまに耳にしてLINEなどの影響もあるなぁと感じるので「ギリギリではなく、できるだけ早めにね。」って、お話でしています。

2014年10月03日

コメント(0)

-

「ここ一番」に強くなる

「テストで、力が出しきれないんです。」「どうしたら、本番で力を出せますか。」最近、そんな相談をいくつか受けていました。。その時々、その方にあった答えをしていたんですが同じ質問が重なるので、これについてちょうど考えていました。テストで問題を解いてみるとできなかった、もしくは、間違えたけれど後で、解説を見てみると、分かる。『あぁ、やっぱ、こうだったんだぁ。』『あぁ、やっぱ、イにしとけばよかった。』つまり、解説見たときの、『あぁ、そうだった。』これが、力を出せなかったときの反応なんですね。では、なぜ本番で力を出せてないのか自分は、覚えた気持ち、できる気持ちになっているけれど実は、それを使いこし、無意識に出るくらいのレベルまで自分のものにできていなかった。もっと、復習・トレーニングが必要だったということかもしれません。何でもそうですが、できるときって、見た瞬間にまるで、オートパイロット(自動操縦)されているように答えが自信持って出てしますものだからそこまで、磨き上げる必要があったということですね。『もっとできたのに』と思うと悔しいものですが以前はこんな感覚にならなかったということだから前よりも確実に力がついている、成長の過程ともいえますよね。日々、小さなことに、OKラインを出していてそれが積み重なって、本番を迎える。そんな風になりたいですね~そして、本番というだけで、同じことが違った風に見えてしまう人のココロって、ほんと、不思議で面白いものですね。。。(以下、コラムです)能力の高い人ほど「ここ一番」で失敗しやすい:その原因と対策一流の人なら、プレッシャーをコントロールする力も十分に備えていそうなものです。ところが、不思議なパラドックスですが、トップクラスの人ほど萎縮しやすいようなのです。 「ここは絶対に決めなきゃ」というストレスがかかると、自意識過剰になりがち。心配や不安や恐怖心から、脳は自己批判をはじめます。それが行きすぎると、集中が破壊の力に変わります。自分の一挙手一投足に注意を払いすぎるあまり、何度も練習して自然に身についている動きを妨げてしまうのです。 こうした思考は、脳のワーキングメモリをいっぱいにし、容量の限られている頭の中を埋めつくしてしまいます。脳のワーキングメモリは、私たちが考えて動く上で基本的な役割を果たすもの。複雑な短期記憶システムで、論理的思考や計算に使われます。おかしな話ですが、メンタルの手綱をゆるめ、あえてコントロールを手放すことこそ、コントロールを取り戻すのに有効なのだそうです。「何千回も繰り返してきた活動なら、 『自動操縦モード』のほうが良いのです」と説明しています。 およそどんな分野であれ、パフォーマンスの大部分を占めるのはメンタルの駆け引きです。これを頭に置いて、駆け引きのコツを理解しておけば、ほかに勝る大きな強みになります。

2014年10月02日

コメント(0)

-

聞き上手

「どうしたら、成績が上がりますか。」「これから、どうしたらいいですか。」秋も深まってきたので生徒さんからも保護者の方からもそんな声を聴くようになりました。先日もあるお母さまとそういう話になって「笑顔でいることなんですよね~ ガミガミ言わないこと、分かってるんですけどね」そんな言葉を聞かせて頂いて「勉強しなさいとお思いになるお気持ちは分かります。 そして、お母さまとお子さんがなんでもない話ができると エネルギーが上って、好循環になってくるので ぜひ、そんなお話を意識してしてあげてください。」そんなお話をしました。今日のコラムにあったように聞き上手であるって、大切ですよね。どうしたら、聞き上手になれるのかそれは、相手に興味関心を持つことどうしたら、興味関心を持てるのかそれは、相手を見て、適度にうなずくこと恋愛関係にあったり、仲良しのお友達といるように好きな相手だと興味関心もつし、適度に頷きがもてるものですよね。そして、ゆっくり話を聞けるときって心にゆとりがあるときだなと思います。『この子は、なんて素敵なんでしょう。 この子は、なんて賢いのでしょう。天才かしら。』幼いころ、お子さんと接したときにそう思いながら、目の前の子と接したらどんどん成長してくれたあの感覚あの感覚で、成長を見守っているとき、ピグマリオン効果が出て成長していってくれますよね。(以下、コラムの抜粋です)■ほどほどが一番!人は誰かの話を真剣に聞いているとき、自然とうなずいてしまうものです。このうなずきこそが、相手に「聞いていますよ」「あなたの話に興味がありますよ」と伝えるサイン。効率よくうなずくために、まず覚えておきたいのが「回数」についてです。大切なのは、タイミングを見極めて、ほどほどにうなずくことです。一度自分の「聞き方」を、冷静に見つめ直してみてください。■相手の顔を見るこれまで、うなずきの回数が多すぎていた人の場合、その回数を減らす必要があります。こんなときには、ぜひ相手の顔を見つめて話を聞いてください。これだけで「ちゃんと注目しています」と、伝えることができます。■タイミングうなずく回数を絞る分、重要になるのがタイミングです。基本的には、相手の話の区切りが良い部分でうなずくのがオススメ。「句読点が出るところ」を意識してみてください。そして、相手の動きに注目しましょう。「手でどこかを触った」「水を飲んだ」「息を吸った」など、変化が表れたときがうなずきのチャンスです!

2014年10月01日

コメント(0)

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

-

- 妊婦さん集まれ~!!

- 上のお子様に続いてお二人目も安産決…

- (2025-11-17 20:40:34)

-

-

-

- ミキハウスにはまりました

- ミキハウス好き限定!30%OFF😀ミキ…

- (2025-11-19 15:40:05)

-

-

-

- おすすめの絵本、教えてね♪

- まるくておいしいよ

- (2025-11-19 21:00:05)

-