2014年11月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

若菜 下 -19-

梅の花は趣ある夕暮れの薄暗い空に、まるで去年の雪のように、枝もたわむほど咲き乱れています。 ゆるやかに吹く風に乗って、御衣に焚き染めた香のかおりが御簾の内から吹き合わせて、まるで六条院に鶯を誘うような匂いが漂っています。大殿が御簾の下から筝の琴を少し差し出しまして、 「左大将には失礼かもしれませんが、絃を張って調子をみていただけませんか。この場にあなた以外の人が入るわけにはいきませんからね」 と仰せになりますので、緊張してお受けになります。そのご様子は心遣いも深くご立派で、壱越調(いちこぢょう)の音に定めたまま控えていらっしゃいますので、 「調子の掻き合わせに、短くて趣あるものを一曲弾いてごらんなさい。座が白けない程度にね」 と仰せになります。左大将は、 「今日のお遊びに加わるほどの技量を、私はどうも持ち合わせておりませんので」 と、気取ったご返事をなさいます。 「そうかもしれませんが、『女楽に参加もしないで逃げてしまった』と世間に噂されるほうが悔しいでしょう」 と、お笑いになります。それで調子を合わせて、申し訳程度に弾いてお琴を返上なさいました。おん孫の君達がたいそう可愛らしい宿直姿で吹き合わせた笛の音は、まだ幼いとはいえ先の上達がみえてたいそう楽しみなのでした。 調弦がすんで合奏なさる中で、明石の上の琵琶は際立って気品があり、古風で神々しい手法は音色も澄み切って面白く聞こえます。大殿が紫の上の和琴にお耳を澄ましてごらんになりますと、やさしく好ましいおん爪音に、掻き返した音がめずらしく華やかで、しかも和琴の上手たちが仰々しく掻きたてた調べや調子に劣ることなく賑やかで、『とるに足らぬ大和琴にも、このような手法があったのか』と驚くのでした。熱心なご習練の甲斐が確かに聞こえて面白く、ほっと安心なすって『ほんに、またとない人だ』と感心なさるのでした。

November 14, 2014

-

若菜 下 -18-

廂の間の御障子を取り払い、あちらとこちらは御几帳だけで仕切り、中の間には大殿の御座(おまし)を用意します。 「今日の拍子合わせには童を呼びましょう」 と仰せになって、髭黒右大臣の三郎君で、玉鬘の御腹のご長男が笙の笛を、左大将の太郎君には横笛を吹かせようと、簀子の間に控えさせていらっしゃいます。御簾の内には敷物を並べて、お琴をお渡しになります。大殿は、見事な紺地の袋から御秘蔵のお琴を取り出して、明石の御方に琵琶、紫の上には和琴、明石女御に筝のおん琴を、そして女三宮には、『このような物々しい楽器を、まだ弾きこなせないかもしれぬ』と心配なすって、いつも練習なさる時のお琴を、調子を合わせてからお渡しになります。 「筝の琴は、絃(いと)が緩むというのではありませんが、やはり他の楽器と合奏するときの調子によっては琴柱の位置がずれるものです。そこをよく注意して整えるべきなのですが、女では絃をしっかり張ることができますまい。右大将をお召しになったらよろしいでしょう。この笛吹たちはまだほんの子供で、拍子を整える役としては心もとないね」 とお笑いになって、 「大将よ、こちらへ」 とお召しになります。御方々は気恥ずかしく、緊張していらっしゃいます。 明石入道から手ほどきを受けた明石の君以外は、いずれもみな大殿の大切な愛弟子たちですので、皆にご注意をなすって、 『大将が聞いていらっしゃるのだから、難なく弾いてくれるように』 とお念じになります。 明石女御は帝の御前でも、始終何かほかの楽器と合奏することにはなれておいでですので、安心していらっしゃいます。 『六絃の和琴はたいしたことのない楽器ではあるけれども、決まった弾き方がないので、女ではきっとまごつくに違いない。こうした弦楽器の音は、すべてがそろって合奏するものだから、和琴の調べが乱れることもあろうか』 と、紫の上をお気の毒にお思いになります。 右大将はひどく緊張して、帝の御前でのことごとしく格式ばった御試楽よりも、今日のほうが勝っているとお思いになりますので、鮮やかなおん直衣に香の染みた御衣をお召しになり、お袖を十分に焚き染めておしゃれしておいでになるころ、すっかり日が暮れました。

November 11, 2014

-

若菜 下 -17-

『朱雀院には七年ぶりのご対面となりましょうから、『すっかり大人になられたこと』と感心してご覧になるよう、よく気を付けてお会い申し上げなさい」 と、事に触れてお教えになります。女房たちは、 「こんなに子供っぽくいらっしゃるのですもの。大殿のような御世話役がいなくては、隠しようがありませんわ」 と、呆れています。 正月も二十日ころになりますと、天気も穏やかに暖かい風が吹いて、御前のお庭の梅も花盛りになって行きます。花の咲く木々のつぼみはみな膨らんで、一面に春霞がかかるのでした。 「二月になれば御賀の準備で忙しく、落ち着かないことでしょう。そんな時期に合奏なさるとしたら、御賀の練習のようで何かと人に取沙汰されるかもしれませんね。まだ静かな今のうちになすってごらんなさい」 との、大殿の仰せによって、紫の上を女三宮の寝殿にお遣りになります。女房たちは我も我もと参上したがるのですが、音楽に疎い者はお残しになり、多少年嵩であっても心得のある女房達をみな連れていらっしゃいます。女童たちは、容貌のすぐれた者四人、赤色の上衣に桜襲の汗衫、薄紫色の織物の衵に浮紋の表の袴、つやのある紅色の単衣を着て、様子も態度も優れた者ばかりをお召しになります。 明石女御の御方でも、年が改まったころですので、女房たちが華美を競うようにして着飾った晴れ姿は、目にも鮮やかでまたとない見事さです。女童は青色の上衣に蘇芳襲の汗衫、唐綾の表袴、衵は山吹の唐の綺を、みな同じように整えてありました。 明石の御方の女童は仰々しくせずに、上衣は紅梅襲と桜襲がそれぞれ二人、汗衫は四人とも青磁で、衵は濃紫か薄紫、それに光沢のある何とも言えないほどうつくしい単衣を着せていらっしゃいました。 女三宮の御方でも、こちらに大勢がお集まりになることをお聞きになって、女童たちの姿だけは特に念入りに用意なさいました。青丹の上衣に柳の汗衫、葡萄染の衵などが殊更好ましく、特に珍しい様子ではないのですが、全体に重々しく威厳があり、気品が高いことでは他に並ぶ者がありません。

November 9, 2014

-

若菜 下-16-

大殿はほかの人と違い冬の夜の月をお好みでいらっしゃいますので、趣ある夜の雪の光にふさわしい曲などをお弾きになりながら、お側に控える女房達で少しは音楽に心得のある者たちにお琴などをそれぞれに弾かせて合奏などをなさいます。年の瀬は、あちらこちらのおん方々の春着のお支度に大忙しで、紫の上もお指図なさることがおありで、 「新春のうららかな夕べに、宮様のお琴の音をぜひ聞きたいものですわ」 と、おっしゃっておいでのうちに年が明けました。 朱雀院の五十の賀は、まず帝からの盛大なおん催しがあります。それに重なっては不都合ですので少し延期なさいまして、二月十日過ぎとお決めになりました。楽人や舞人などが集まっては始終管弦のお遊びがあります。 「東の対の人が、いつもあなたさまのお琴の音を聞きたいと申しております。あちらの人たちの筝や琵琶の音と合わせて、何とか女楽を試みたいものです。近ごろの名人たちでは、とても太刀打ちできないでしょうね。私自身、きちんと伝授されたわけではありませんが、幼いころから『何事も知り尽くしたい』と思っていましたので、世間で知られているその道の師匠という師匠には残らずつき、また高貴な家々のしかるべき秘伝は残らず学んでみたものですが、その中で奥行き深く、こちらが恥ずかしくなるほどの人はありませんでした。この頃の若い人たちは洒落や気取りが過ぎるようで、それが今では反って浅薄になってしまったのでしょう。七弦の琴はこれまた、さらに学ぶ人がいなくなってしまったとか。あなたさまのお琴の音色ほどにも習い伝えた人は、めったにいないことでしょう」 と、お褒めになりますので女三宮は無邪気に笑って、 『大殿が褒めてくださるくらい上達したのだわ』と嬉しくお思いになります。二十一・二歳ほどにおなりですけれども、やはりまったく未熟で幼い感じがして、細くあえかに、ひたすら可憐に見えるのです。

November 7, 2014

-

若菜 下 -15-

女三宮は以前から琴の琴(きんのこと)を習っておいででしたが、たいそう幼い時分に引き離れておしまいでしたので、父・朱雀院は上達ぶりを気がかりに思召して、 「お越しになられるついでに、琴の音を聞きたいものです。いくらなんでも、琴ぐらいは上達なすったことでしょうから」 と、蔭口をお利きになりました。それを帝が聞し召して、 「ほんにそうだとしても、結婚した今では様子が違いましょう。父・院の御前でお手前を披露なさるなら、ついでに私も参上して聞きたいものです」 と仰せになりましたので、今度はそれを大殿が伝え聞き給いて、 『この何年か、しかるべき機会ごとにはお教え申すこともあったから、音色は確かによくはなられたけれど、まだお上にお聞かせ申すだけの奥深い技術とはいえぬ。院からご所望があったとき、何の用意もなければきまりの悪い思いをなさるだろう』 と、お思いになって熱心にお教えになります。 旋律の珍しい曲を二つ、三つ、みな感興のある大曲で、四季によって変化する音色や空気の寒さ暖かさも配慮なすって、秘曲のある限りを特に選んでお教えになりますので、初めはこころもとなくおわすようでしたが、しだいに上達なさるのでした。 近ごろでは、「昼間は人の出入りが多くて落ち着きませんので、夜になってからゆっくりご教授申そうと存じまして」 と、紫の上にも御暇乞いなすって、明け暮れ女三宮のお部屋でお教えになります。 大殿は七弦の琴を、明石女御にも紫の上にもお教えになりませんでしたので、明石女御は『この機会に珍しい曲をお弾きになるかもしれない。ぜひ聞きたいわ』とお思いになり、めったにお許しのないお暇を、 「ほんの少しだけでも」 と帝にお願い申して、六条院に退出なさいました。御子が御二所おいでなのですが、またご懐妊なすって五か月ばかりにおなりですので、神事などにかこつけてお里下がりなさったのでした。 十一月が過ぎましてからは、内裏にお帰りになるようにとの帝からのご催促がしきりにあるのですが、夜ごと行われる面白い音楽の練習をうらやましく、『どうして私にお教えくださらなかったのかしら』と残念に思うのでした。

November 5, 2014

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…

- 交渉術/佐藤優

- (2025-11-20 07:39:55)

-

-

-

- 読書備忘録

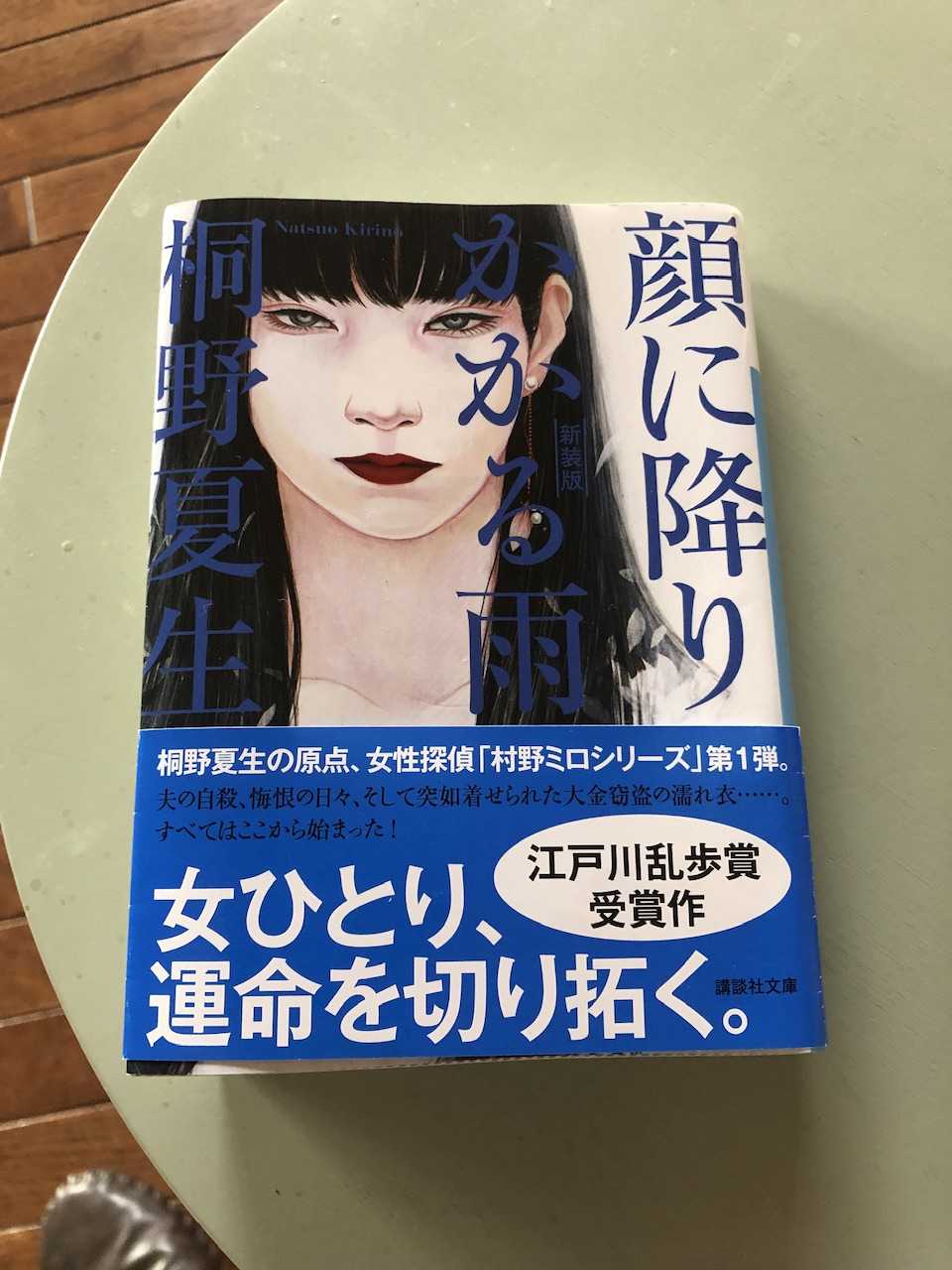

- 10月に読んだ本 桐野夏生「顔に降り…

- (2025-11-20 11:57:45)

-

-

-

- 最近買った 本・雑誌

- 今年も神田古本まつりに行きました。

- (2025-11-10 15:52:16)

-