2009年07月の記事

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

高齢者介護の実体

高齢者の介護とひとくちに言うけれど、この問題は当事者以外にはじつは想像を絶することなのだと思う。 高齢者といっても一概に線引きでないのはもちろんだ。介護すべき状態が個人個人みなことなっている。しかし、たとえば我家のように老母が90歳で、片目の視力を失い、ひとりで立つことも歩くこともできない状態というのは、介護は24時間全面的なことである。命を支えるという意味でも問題は当人以上に、家族がこれまでつみあげてきた人生をまったく新たに設計しなおさなければならないということである。 私たち家族にとってそれは予測だにしなかったこと、できなかったことである。 「わたしたちも行く行く年をとれば、そのようになるのだから・・・」とは、しばしば慰めのように、あるいは励ましのように、あるいは諦めろというように聞かされる。 しかし、そのように言っている人は、おそらく誰か高齢者を実際に日常的に介護したことがないにちがいない。私はいま、老母を介護しながら、とても他人に上のような言葉をかけることはできないのだ。むしろ、「想ってもいなかったであろう異常な状態にまきこまれ、あなたの人生は破壊的なダメージを受けるでしょう。それはどんな他人の慰めも何の気休めにもならないでしょう」と私は言う。 私はとぎれることなく、「人間が生きるということ、人間が死ぬということ」を考えている。そして数十年の創作生活の長い習慣を根底から変える新しい習慣を身につけるために四苦八苦している。創作生活は習慣でしかないから、今後自分が生き続けているあいだの日常生活習慣をあらたな理念にもとづいて組み立てなおすことを意味している。 ・・・繰り返すようだが、自分の人生の秋口にいたってこんなことがおころうとは夢にも想わなかった。弱音を吐いているのではない。私は精神的にも肉体的にも強靱だ。しかし、こうして口に出すことによって、精神に楔(くさび)を打ち込んでおく必要を感じるほど、切迫しているのである。

Jul 31, 2009

コメント(0)

-

夢から出た夕食メニュー

午前中は目まいがしそうな暑さ。そんななかで一日中雑用におわれていた。 朝方、おかしな夢を見た。赤飯を炊こうと準備しているのだが、途中で老母の介助をもとめるコールで目が醒めた。あまりにも生々しい夢だったので、いっそのことと、夕食に私が小豆の赤飯を炊いた。 母が、あまりよく見えない目で茶碗をのぞきこんで、「どうしたの、お赤飯なんてめずらしいこと」と言った。母の感覚では、赤飯は祝い膳にむすびついているのだろう。夢の話をして、「あなたに起されたから、つづきをきっちり完成させたんだ」と言うと、「失礼しました」と母は笑った。 〈きょうの夕食〉 小豆赤飯(胡麻塩)、我家風特性焼き鳥(焼き葱付き)、烏賊刺、薩摩藷の煮付、冷や奴(薬味は針生姜)、味噌汁(茄子、茗荷)、デザート(水蜜桃)。

Jul 30, 2009

コメント(2)

-

蝉、窓から飛込む

早朝、寝室の窓をあけたとたん、ジージージーと騒がしく鳴きながら蝉がとびこんできた。アブラゼミである。夜中に雨が降ったので庭木の葉陰で雨宿りしていたのであろうか。 猫のサチが耳聡く聞きつけ、サッと入ってきて、利発そうな目をして耳をそばだてた。しかしそこは私のほうが一瞬手早かった。蝉をつかまえて窓から放してやった。サチはあきらめきれないで、しばらく部屋のあちこちに首をつっこんで探していた。ときどきチラリと私の顔をうかがうが、私はしらんふり。(ははは、サチ、残念でした!) そういえば今年はあの沸き上がるような蝉の声がない。しかし耳を澄ませば、遠くかすかに絶間ない蝉の鳴声が聞こえる。たしかに蝉はいるのだ。 例年なら、山も近いし隣近所の住宅街の緑も豊富なので、蝉の鳴声が波のように私の仕事場へおしよせているはずだ。ことしは、まだこれからというところか。

Jul 29, 2009

コメント(4)

-

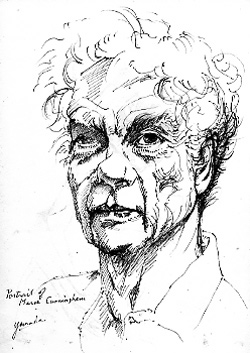

マース・カニングハムの面構

ニューヨークのマース・カニングハム舞踏団の主宰者カニングハム氏が26日に亡くなったそうだ。90歳だった。モダンダンスの巨匠として世界に多大な影響をあたえてきた。60年代半ばに初来日。以後、何度も来日公演をしている。 私はマース・カニングハム氏のダンスもさることながら、氏の風貌に画家として関心をいだいてきた。日本にはなかなかいないような、闘って生き抜いてきた芸術家の顔である。下に2001年頃の私のペンによる素描を掲げ、マース・カニングハム氏を追悼する。

Jul 28, 2009

コメント(0)

-

エドガー・ポー生誕200年

ことしはエドガー・アラン・ポー生誕200年である。誕生日はすでに過ぎてしまったが1809年6月19日。亡くなったのは1840年10月7日。享年31。 旅役者を両親としてボストンで生まれた。3歳にして孤児となり、ヴァージニア州リッチモンドの商人ジョン・アラン夫妻にひきとられた。ポーのミドルネーム「アラン」は、養父母にちなんでいる。とはいえ、彼は通常「Edgar A. Poe」と署名し、明確に「Allan」と書くことはなかったので、そこにポーの心理的屈折がうかがえるかもしれない。 少年時代のポーは、むら気で移り気だった。水泳をし狩猟をし、あるいはいろいろな競技に出た。15歳のときにジェイムズ河で潮流にさからって6マイル泳ぎ切ったことがある。少年民兵団の中尉だった。しかし彼はしばしば独りで森の中を歩き回ったり、部屋に鍵をかけて閉じこもり詩を書いていた。 養母はポーを自分の腹を痛めた子のようにいつくしんだので、1829年に彼女が亡くなったときポーは数カ月間意気消沈してしまった。後年の詩『ヘレンに』には養母の肖像が創造されている。 養父ジョン・アランはヴァージニア州の最も裕福な男の一人だった。彼はポーを法的な養子としていなかったが、ポー少年は、やがて自分はアラン家の跡取りになるにちがいないと考えていた。けれどもある時をさかいに、自分の立場はアラン一家のなかで非常に脆いものだということに気が付く。 17歳のときヴァージニア大学に入学した。養父はポーにわずかな金しか与えなかったので、ポーはまもなく借金をするようになる。ギャンブルをし、大賭をし、その年のおわりには彼の借金は2,500ドルにふくらんだ。彼は神経を病み、精神不安定になり、酒浸りになる。身体がアルコール摂取をがまんすることができなくなっていた。アルコール中毒の初期症状だった。これがやがて彼の心身をむしばんでゆく。 養父ジョン・アランは怒り、ポーを退学させてしまった。その2,3ヶ月後、ポーは家を出た。 1827年、ポー18歳。ボストンへ行った。ある印刷人を説得して、小さなパンフレットに詩をいくつか掲載して発行する。『Tamerlane and Other Poems』である。タイトル・ページには「あるボストン人による」とだけ印されている。 ・・・この後のエドガー・アラン・ポーの作家として生活費を稼ぐ苦闘についてはよく知られていることだ。要するにアメリカ人作家として、また、幽霊や怪奇譚や恐怖について、そして知的演繹法による近代推理小説の最初の創造者として世界中に知られているポーだが、生前はごくわずかしか知られていず、不幸のうちに世を去ったのだった。 ところで、私はこの記事を、昨日書いたナポレオン・ボナパルトにむすびつけて書きはじめてもよかった。 ナポレオンとエドガー・アラン・ポーだって? まあ、お聞きください。 ナポレオン・ボナパルトは8人兄弟の2番目で、長兄はスペイン国王ジョセフ、すぐ下の弟はリュシアンという。このリュシアン・ボナパルト(1775-1840)の長男ピエール・ボナパルトを祖父とし、その子ロラン・ボナパルトを父として1882年に生まれたのがフロイト派の精神分析家マリー・ボナパルトである(曾祖父リュシアンとエドガー・ポーが同じ1840年に死んでいる。しかしこの際それは無関係)。 マリー・ボナパルトはまた、精神分析家である前に、ギリシャ・デンマーク王太子ゲオルギオスの妃であることは述べておく必要がある。というのは、マリー・ボナパルトは王太子妃としての結婚生活のなかで女性の性について関心を深め、自らの精神的危機感からフロイトに分析をしてもらいたいと願うようになる。 フロイトは最初はこの接触をためらったようだが、マリー・ボナパルトは自らの政治的な地位を利用しながらフロイト学説の紹介につとめ、ついにはパリ精神分析学会を設立するにいたる。のみならず、フロイトがユダヤ人としてナチスの迫害にあったとき、彼等一家をウィーンからロンドへ脱出させたのはマリー・ボナパルトの外交的手腕があったからである。 私は、マリー・ボナパルトといえば学生時代に読んだ『エロス・クロノス・タナトス』を懐かしく思い出すのだが、じつは彼女は、フロイトがレオナルド・ダ・ヴィンチを分析したのに倣って、『エドガー・ポー その生涯と作品の分析的研究』(EDGAR POE Sa vie-Son oeuvre Etudes Analytique, 1958)においてポーを分析しているのである。冒頭でポーの生誕と幼少期の環境について略述したのはこのマリー・ボナパルトの分析を念頭においてのことだったが、彼女はポーの作品を分析的に読解することによって彼の心的構造を明らかにしようとしている。 この著書はたぶんこれまで完全なかたちでは邦訳されていないのではないかと思うが、近々、倉智恒夫・上西哲雄・及川和夫共訳『エドガー・ポーの生涯と作品』として国書刊行会から刊行されるそうだ。 倉智氏がその翻訳の一部(『黄金虫』と『息の喪失』に関する章)を『現代文学』の78,79号に掲載していて、同誌を私は花輪氏から寄贈されて読んだ。刊行がまちどおしい一巻ではある。 しかし、辛口を申せば、フロイト学派の精神分析は、臨床的には私が口をはさむことはできないが、芸術作品の分析となると、いかにも時代遅れの感がいなめない。いや、私が、たぶん年をとったためにそんな分析を必要とせずに文物を味わう術を会得したのだろう。私にとって、芸術的成果について精神分析から得るものは何もない。・・・そういうことです。もっとも倉智氏によると、マリー・ボナパルトはポーを分析することで自分自身を分析したのだという。ポーを当て馬にしたというわけだ。そう、精神分析って、結局、その分析家の精神の分析なんだ。 下の画像は私が所蔵する東京創元社刊の『ポー全集』(全3巻)。装丁は真鍋博。 同書の口絵。ハリー・クラークによる『リジイア』の挿絵復刻。

Jul 27, 2009

コメント(0)

-

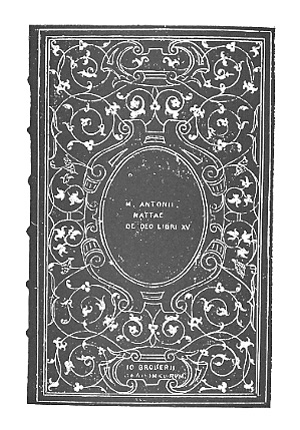

ナポレオン蔵書の装丁

先日、フランスの愛書家について少し述べた。そのなかでナポレオンの名前もあげた。ナポレオンの読書家としての名声は衆知のことであろう。愛書家が必ずしも読書家ではないのも事実であるが、・・・つまり愛書家というのはアンドルー・ラングが言うとおり書物の外見の美を愛で、活字の美しさを愛で、初版の誤植を愛で(!)、紙を愛で、モロッコ革の手触りや匂いを愛でる人種なのであるが、・・・ナポレオンはどうやらそうした愛書家とは一線を画すほどのほんものの本読みだったようだ。なにしろ3千巻の書物を戦場にまで運んだのだから、いくら読書家といってもそこまで凄まじい人はほかにいないのではあるまいか。 そのナポレオンの蔵書の装丁を知る写真資料を私は所持している。過日はどこにもぐりこんだかすぐには探しだせなかった。きょうたまたま他の資料を探していたらそれがみつかった。読書家としてのナポレオンを知っていても、彼の蔵書の装丁がどのようなものであったかを知る人はそう多くはないかもしれない。で、ものはついで、画像を掲載して御覧にいれよう。紋章が箔押しされているナポレオン蔵書この本にはナポレオンの紋章と皇后マリー・ルイーズの紋章が組み合わされている上の蔵書があるマルメゾン宮のナポレオンの書斎手前中央の家具は、地図棚である(ビエネ作)

Jul 26, 2009

コメント(2)

-

一気に盛夏

雨あがり一気に盛夏にとびこんだようだ。南西の方角に豪勢な雲の峯がつらなる。私は自転車を走らせ、ジリジリと陽に焼かれながら、しかしいかにも夏空らしい積乱雲をおもしろく見た。暑いことは暑いが、ときおり風が吹く。日陰を走り抜けるとき、汗ばんだ顔にそれが一層心地よかった。 夕食をとっていると、どこか遠くで打上花火の音がした。多摩川べりで花火大会をしているのだろう。あまり遠いので、大玉の音だけがやや間抜けて聞こえる。 雲起ちて命はげしき夏野かな 青穹 日傘おもし訥々として媼あり

Jul 25, 2009

コメント(0)

-

激しい雨のなかを

はげしい雨のなか、老母をつれて三鷹の杏林大学病院へ。腹部大動脈瘤に対するステントグラフト手術後ほぼ1ヶ月経過し、その状態を診てもらうため。 まずCT撮影したのち、画像を見ながら今村医師の問診を受ける。人工血管は問題なく機能し、つまり血液の漏れもなく、それをとりまいている動脈瘤も手術前よりちいさく縮んできいているとのこと。最高齢(90歳)の施術例という記録はまだ母と執刀医今村健太郎医師のものだそうだ。次回の検診は6ヶ月後。 つづいて眼科へまわる。これは長年定期的につづいている眼底検査のため。右目の視力は失ったが、左目はまだ視力を維持しているのである。次回はこちらも6ヶ月後。 帰りはやや小降りになっていたが、帰宅したとたんに再びはげしくなった。

Jul 24, 2009

コメント(0)

-

締めきりが迫って

きょうは終日、締めきりが迫った(月曜日)画集のための作品選定や手直しにあけくれた。じつはとっくに締めきり日は過ぎたのだが、進行スケジュールぎりぎりまで延期してもらった。 ところで報道によれば21日に、指揮者・若杉弘氏が亡くなられた。 私が聴いた交響曲演奏会でベスト5にいれたいのが、氏が読売交響楽団指揮者を退任されるときのラスト・コンサートである。昭和女子大人見記念講堂で開催された。なごりを惜しむ楽員のものすごい集中とエネルギーが若杉氏のタクトで芳醇な音楽になった。コンサートがおわって、私は魂がどこかへ飛んでしまい、そのまま蒸発してしまいたい誘惑にかられ、夜の三軒茶屋の通りをフラフラとさまよったのだった。そんな経験は初めてだった。幸福感でいっぱいだった。 若杉氏はこのあとドイツのケルン放送交響楽団の首席指揮者になり、長くドイツを中心に世界の音楽界で活躍された。若杉弘氏の御冥福を祈ります。

Jul 23, 2009

コメント(0)

-

皆既日蝕

すばらしい天体ショー、皆既日食の硫黄島およびインド洋上からのライブ中継をNHK・TVで観た。 美しく吹き上がるプロミネンス。海洋上360度の夕景(?)。それは上空は暗く、水平線の上がわずかにオレンジ色に輝く。つまり、月の影が地球をすっぽり覆っているものの、その影の外側は太陽の光が射しているためだ。皆既日蝕のとき以外はおこらない神秘的な光景である。そしてダイヤモンド・リング。と見る間に日蝕はおわった。その間、わずか6分30秒ほど。 トカラ列島へ観測ツアーで出かけた人にはまことにおきのどく、雨天だったようだ。東京の部分日蝕も予想どおり全天曇り。ところによってほんの一瞬、三日月状の太陽が雲間からのぞいたようだ。 このNHKの中継画像は、今夜7時30分から再放送するそうだ。御覧にならなかった方はぜひどうぞ。硫黄島での皆既日蝕は800年ぶりなのだそうですよ。

Jul 22, 2009

コメント(0)

-

今世紀最大の天文イヴェント

あした7月22日は今世紀最大といわれる皆既日蝕。世界天文年として専門家はもちろん早くから観測の準備をしていたようだが、一般でもツアーが企画されるなどかなりの賑わいである。観測用の特殊眼鏡を販売した会社は、予想以上の売れ行きで製産が追いつかないのだそうだ。 私も『日蝕』とタイトルをつけた作品を描いているので、あしたを楽しみにしているのだが、しかしあいにく東京は曇り空になりそうだと予報が出ている。残念、残念。 次の日蝕は26年後の2035年。ということは私は、生きていれば、ちょうど90歳である。日蝕どころではない、老いに蝕まれているだろう。命の輝きをうしなって自分の心身が暗黒に塗り込められる・・・そういうイメージも悪くない。美術的には〈黒〉の質が問題になる。黒を探究しているうちに100歳になってしまうかもしれない。ああ、そうなったらどうしよう!

Jul 21, 2009

コメント(0)

-

マイケル・ジャクソンを観る

さきほどまでTVでマイケル・ジャクソンのラスト・コンサートになった2001年9月にNYマジソン・スクエア・ガーデンでおこなわれたソロ・デヴュー30周年記念コンサートの記録を観ていた(NHK・HV)。すばらしいコンサートで堪能した。 私は70年代から80年代に数多くのダンス・パフォーマンスを観てきた。しかしマイケル・ジャクソンのダンスはまったくのオリジナルであることをあらためて感じた。モダン・ダンスをはじめ、日本の土方巽の暗黒舞踏まで、舞踊家は肉体の運動機能の可能性と限界とを冒険家のように探究してきた。その極北が土方巽であり、その影響下にありながらやがて極微的な時間軸に極微的な皮膚感覚をそわせてオリジナル性を創造した田中泯がいる。あるいは先日亡くなったピナ・バウシュのタンツ・テアターがある。 しかし土方にしろ田中にしろ、幅広い支持層ができ大勢の弟子たちを養成しつつショー・ピースをつくるようになると、私の観るところ、せっかく到達した極北性はしだいに溶解し、だからといってエンターテイメントとして大衆性を獲得したかというと、そうはゆかなかったかもしれない。 マイケル・ジャクソンのダンスはみずからの歌唱に附随したパフォーマンスで、はじめからエンターテイメントとして存在したのであるが、エルビス・プレスリーを別にしていかなるエンターテイナーも発見しえなかった肉体の動きを、みごとに音楽に融合させ、彼の長いステージ歴のなかで進化しているのである。これは驚異といってよいのではあるまいか。彼のダンスとしての肉体の動きは、じつに奇妙奇怪で、ある意味下品で、そして滑稽である。しかしその動きが激しいスピード感にあふれた音楽と一体となったとき、かつて誰も見たことがない〈美しさ〉が表出する。肉体がこんなに自在に機能することに呆気にとられながら、見ている者の内的なこだわりを自由さにむかって解放するような〈楽しさ〉を誘発するのである。誰が冷淡で無関心でいられようか。この楽しい肉体の動き---足さばきとか手の動きとか---を、誰もが真似したくなるのだ。けれども、真似をしてみてはじめて、マイケル・ジャクソンのとてつもなく高度な技術を知ることになる。彼のうしろにエピゴーネン(追随者、真似)は列をつくるけれど、誰も彼の高みには到達できないのだ。そこがすごい。 ・・・偉大なエンターテイナーを失ったのだとあらためて私は知った。そしてつくずく、その死とともに消えてしまう〈才能〉を、なんと言ったらよいだろう・・・「おもしろい」、そう、おもしろいと私は思ったのである。そこに人間存在の本質的な孤独がありますものね。

Jul 19, 2009

コメント(0)

-

オラが家の裏山

過日、TVでイノシシによる農作物被害を報じていた。それで思い出した。 一昨年のことだが、山の上の我家から自転車で道を下っていると、下の方から黒っぽい犬が小走りに上がってきて擦れ違った。脚の短い、ずんぐりしたヘンな犬だなと思って、自転車のスピードを落しながら振り返った。 「ウン?」 私は目を疑った。それは犬ではなくて、イノシシだった。いや、まちがいない。とがった顔と豚のような鼻! いつもなら、好奇心旺盛な私としては引返して確認するのだが、あいにくその時は何かの用事のために急いでいた。・・・山へ帰るところなのだろうか? そう思いながら坂道を下って・・・そのうちに忘れてしまったのだった。そのころ私は自治会役員をしていたけれど、イノシシの被害が話題になったことはなかった。 ところがこの遭遇を再び思い出すことになった。イノシシに出会った場所よりもっと下で、石垣に寄り添うように横たわっている動物をみかけた。この時も自転車に乗って急ぎの用足しにでかけたのだった。私は不意にイノシシのことを思い出したので、このたびもスピードをゆるめて横目で見やった。 なんと、それはタヌキだった。しかも死んでいた。 このまま放置してはおけないとは思ったが、あいにく人通りもなく、「帰りに・・・」と考えて通り過ぎた。2時間ばかり後、帰宅途中にふたたびそこへ行った。・・・しかし、タヌキの死骸はなかった。近所の住人が保健所へ連絡したのだろう。まさかあれはタヌキ寝入りだったのではあるまい。私はなんとなく釈然としないで、キツネにつままれたような気持だった。いや、タヌキに化かされたような、というべきか。 山の上に居をかまえるようになったとはいえ、イノシシやタヌキに遭遇したのはこの2度きりだ。しかし古くから住んでいる人の話によると(それは何気なくふと口をついて出たのだが)、「昔はねー、裏山に猿もいた」という。たしかに山に添うようにはしる街道は野猿街道といのだ。また裏山一帯は鳥類保護区や都立公園になっているが、起伏のある公園の窪地には小さな池があり、現在の水量は乏しいが昔は湧水が豊かだったかもしれず猿渡り池という名がついている。 私は年に1,2度、このあたりの山道を散策する。「マムシに注意!」という立札はところどころに立っているが、いまだにマムシにも猿にも遭遇していない。

Jul 18, 2009

コメント(2)

-

朝の雨に大魚は逃げる

明方、老母の介助をすませ自分の寝室へもどり、やがて再び眠りに入ろうとするとき、遠く裏山の木々の葉叢のざわめく音がした。思うまもなくザーッと雨が降出し、その音を聞きながら眠りにひきこまれていった。眠りのなかで一句ひねった。起床してから書きとめようと思いながら・・・ しかし、目覚めたときには肝心の句が思い出せなかった。ただなんとなく頭の句のみ「ザーッと来て・・・」と浮かんでくる。しばらく思い出そうと夢のかけらをさぐったが、だめだった。そのまま打ち捨てる気にもなれず、朝食後に次のような句をあらためてつくった。しかし、半覚半睡のなかでつくったものには及ばない。ハハハ、逃げた魚はいつでも大きいのである。 ザーッと来て火照る膚(はだえ)に明けの雨 青穹 ザーッと来て涼風たつや朝の雨 驟雨来て青柿おちる音すなり 前栽を叩きゆくなり朝の雨 夢さわぐ心静めんとせば雨 I hear torrents of rain Feeling my body burned thru night At the dawn in summer Dawn, it rains in torrents The slightly sound of falling green persimmons can be heard ---twos, threes My dream raised a racket To try to calm down; Just then ---I heard torrents of rain

Jul 17, 2009

コメント(0)

-

映画脚本家の名誉のために

15日の朝日新聞(朝刊)によれば、「脚本家の荒井晴彦さんとシナリオ作家協会(柏原寛司会長)が14日、芥川賞作家の絲山秋子さんを相手取り、絲山さんの小説を原作にした映画脚本の書籍掲載を認めることと、1円ずつの損害賠償を求める訴えを、東京地裁に起した。」とあり、私の注意を引いた。 さらに記事を読むと、・・・絲山さんの小説『イッツ・オンリー・トーク』を原作とした映画『やわらかい生活』は05年に完成し、07年にはDVDにもされて販売されている。荒井晴彦さんが執筆した映画脚本は、同協会発行の『'06年鑑代表シナリオ集』に掲載する予定であったが、原作者の絲山さんが「活字として残したくない」(訴状による)と収録を拒否した。そのため荒井さんの脚本は書籍に掲載することができず、同書にはタイトルだけが記載された、というのである。 「自分の書いた脚本がどうして発表できないのか。理不尽さを感じる」というのが荒井さんの言い分である。・・・もっともなことだ、と私は思った。 問題は裁判に付されるわけで如何なる判決が下るかわからない。以下は私の個人的な考えである。 まずこの問題は、原作著作権をめぐる改作利用権(映画化権・脚色権・変形権・翻案権)および2次的著作物利用に関する許諾権に関するものであろう。なかんずく2次的著作物利用に関する許諾権が問題になっていよう。 2次的著作物利用に関する許諾権に関して著作権法第28条は、「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する」と定めている。 わかりやすく言ってみよう。 甲さんの著作物『A』を元にして、乙さんが『A’』という著作物を作った。この場合もし丙さんが『A’』を放送や出版をしようとすれば、乙さんから許諾を得なければならないのはもちろんだが、甲さんからも許諾を得る必要があるのである。 上記の場合、甲に当るのが絲山秋子さん、乙に当るのが荒井晴彦さん、そして丙に当るのがシナリオ作家協会である。 ところが甲に当る絲山秋子さんが許諾を拒否した。丙に当るシナリオ作家協会は乙さんに当る荒井晴彦さんの著作物を掲載出版することをあきらめなければならなかった。 乙さん(荒井晴彦)の権利はどうなる? 甲さん(絲山秋子)によって一方的に蹂躙されてはいないか? 著作権は財産権であるので、荒井さんの財産権が絲山さんによって侵害されてはいないか? ・・・このようにこの事件を言い直してもよいだろう。 さて、私の考えである。 小説の原作者がいったん映画化権を売り、さらにDVDの複製権によって利益を得ている以上、脚本家の財産権を侵害するのはたとえ28条の規定にもとづく行為だとしても権利の濫用とは言えないだろうか。荒井さんならびにシナリオ作家協会の訴状によれば、絲山さんの許諾拒否の言い分は「活字として残したくない」からだそうだが、この「活字」とは絲山さんの著作ではないはずだ。しかも荒井さんは絲山さんの著作権を侵害はしていないのである。 映画が原作とまったく異なる創作物であることは、いくら絲山さんでも承知していないはずはなかろう。その認識さへないのだとしたら、自分の小説を映画化することを許可しなければよい。 繰り返すが、著作権は財産権である。だから私はあえて言うが、映画化権を売って金銭的な利益をすでに得ていながら、他者の財産権は無視するというのは傲慢ととられても仕方あるまい。小説家としてのプライドのもちかたを誤解しているのではあるまいか。映画のできがよしんば良くなくとも、それは原作者の責任ではない。映画の出来を貶して自分の小説の評価が高まるものではなかろう。映画人が自作の不出来を原作の責任にすることなど到底想像できない。小説家が自作に傷がつくと考えて映画化を許可した脚本の出版を拒否するというのは、私に言わせれば「夜郎自大」、あるいは「うぬぼれ」が過ぎるというもの。 映画史には小説を原作したものが数えきれないくらい存在する。 日本の戦後映画を見てみようか。 『晩春』(原作:広津和郎、脚本:野田高梧・小津安二郎)、 『青い山脈』(原作:石坂洋次郎、脚本:井出俊郎・今井正)、 『また逢う日まで』(原作:ロマン・ローラン、脚本:水木洋子・八住利雄)、 『帰郷』(原作:大仏次郎、脚本:柳井隆雄)、 『羅生門』(原作:芥川龍之介、脚本:橋本忍・黒澤明)、 『きけわだつみの声』(原作:「戦没学徒兵の手記」、脚本:船橋和郎)、 『風雪二十年』(原作:尾崎士郎、脚本:猪俣勝人)、 『原爆の子』(原作:広島の被爆児童の作文、脚本:新藤兼人)、 『雨月物語』(原作:上田秋成、脚本:川口松太郎・依田義賢)、 『あに・いもうと』(原作:室生犀星、脚本:水木洋子)、 『蟹工船』(原作:小林多喜二、脚本:山村聡)、 『二十四の瞳』(原作:壺井栄、脚本:木下恵介)、 『浮雲』(原作:林芙美子、脚本:水木洋子)、 『警察日記』(原作:伊藤永之介、脚本:井出俊郎)、 いや切りがない切りがない。戦後わずか10年間の作品、それも名画として評価の高い映画だけを抜粋しただけでいわゆる原作物はこれだけある。。こうしてざっと見ただけで、映画の脚本というものが決して軽んずべからずのレッキとした創作物であることがわかろう。 このたびの荒井晴彦さんとシナリオ作家協会の提訴が、たんなる金銭上の損得勘定によるものでないことは、損害賠償額として絲山秋子さんに請求した金額が荒井さんに対して1円、シナリオ作家協会に対して1円という、まったく法的形式上(民事訴訟は金銭に換算されるものである)のものであることでも分る。むしろ提訴人は紳士的であるといえる。 絲山さんはどう受けて立つのか。 そして判決は如何なることになるか。 ともかく、私は、脚本家が原作者の下位にある者として軽くみなされたり、苦汁を飲まされたりすべきではないと思う。もし、著作権法に照らし合わせて絲山さんの言い分がとおるなら、この現行法は欠陥法として改正すべきであろう。なぜなら知的財産権としての著作権法が権利者の保護を目的にしているにもかかわらず、場合によっては善意の権利者をその保護から排除するという矛盾をかかえていることになるからである。

Jul 15, 2009

コメント(4)

-

日射しジリジリ

きょうは老母の定期検診の日。午前11時の予約。空は晴れあがり、陽が高くなるにつれてジリジリと日射しが強くなる。 昨年の暮れから先月まで、母の身に大きな手術がつづいたので、その間、定期検診は休んでいた。「半年ぶりにお会いしましたね」と主治医が言った。手術について「90歳の御高齢でよく耐えられましたね」。「おかげさまで・・・」と私がかわりに応える。 血圧を計り、簡単な問診で終了。 帰り。途中で車を停めてアイスクリームを食べる。私は、ふたつ。ハハハ。 混雑もなく午後1時半に帰宅。

Jul 14, 2009

コメント(2)

-

恩師からの電話

会津の清水先生からお電話をちょうだいした。しばらくぶりである。老母の2度の大手術のことなど近況を話す。先生も雀百まで先生で(ちょっとヘンな言い方だが)、ちかごろは御近所のお年寄りからの相談が多く、なかなかお忙しいらしい。途中で奥様にかわられたが、御元気な様子。会津の今日は雨が降ったり止んだりとのこと。 ・・・そういえば私が40年ぶりに会津に先生をお訪ねしたのは4年前の7月。このブログを開始して間もなくの頃だった。その日も雨が降っていた。私は中学時代の同級生Y君の家があったり、そして知り合いの呉服屋さんがあった向いのファンシー・ショップに駆け込んで雨傘を買った。それから1丁ほど歩いて伊勢屋さんに寄り、昔からの好物の椿餅(ゆべし)を東京の家族への土産に買った。 一昨年、2度目に訪ねたときは秋だったが、その時も雨が降った。私は傘をさして、ひとりで市内を目的もなく歩きまわった。昔の面影はほとんど無いのだったが・・・

Jul 13, 2009

コメント(0)

-

ベリー公の蔵書

北イタリヤの峻厳な山のなかに聳え立つ八角形の異様の塔は、ベネディクト派の修道院の文書館(図書館)。その内部の迷路と彩飾写本の山に驚喜したのは、もう23年も前になるのか! ジャン=ジャック・アノー監督、1983年の映画『薔薇の名前』のことである。 パスカヴィルのウィリアム修道士とその弟子メルクのアドソが、修道院内で起った殺人事件をさぐって文書館に迷い込む。初めウィリアムは「あまりにも書物が少なすぎる」と訝る。しかし2回目に潜入して秘密の書庫の厖大な書物に行き当たったとき、「ヨーロッパのキリスト社会随一の図書館だ!」と感嘆した。 私は『映画の中の絵画』で『薔薇の名前』を取り上げ、中世の彩飾写本について述べた。そして14世紀フランスのもっとも豪奢な生活をしたベリー公爵ジャン(1340-1416)と、彼の注文によってつくられた美しい彩飾写本にふれた。 現存するそれらは、『豪華時祷書』(フランス、シャンテリー、コンデ美術館所蔵)、『美麗時祷書』および『ジャンヌ・ドゥヴローの時祷書』(ニューヨーク、メトロポリタン美術館附属クロイスターズ所蔵)、『大時祷書』および『小時祷書』『詩編』(パリ、国立図書館所蔵)、『絢爛時祷書』(ブリュッセル、ベルギー王立図書館所蔵)、『ノートルダムの美麗時祷書』(パリ国立図書館、ルーブル美術館、チューリン美術館にそれぞれ分散所蔵)、そしてただ一枚の断片だけが残っている『サヴォワの時祷書』(ウィンチェスター主教の図書室所蔵)等々として知られる。 なかでも『豪華時祷書』は最も美しい。「人類の至宝」とさへ称される。私はその写真版美術印刷による完全複製本を所持しているが、大切な本でもあり大型なのでスキャンしてお見せするわけにはゆかない。しかしメトロポリタン美術館が刊行したクロイスターズ案内書に『美麗時祷書』の写真が載っているので、それを拝借してお見せしよう。 ところで映画『薔薇の名前』の時代設定は1327年であった。ベリー公爵の生まれる13年前ということだから、ほぼ同時代といってよかろう。『薔薇の名前』の文書館が「ヨーロッパ随一の蔵書量」を誇るということだが、この時代、書物はもちろん庶民にはまったく縁のないもので、教会や王侯貴族のためのものであった。〈知〉は占有されていたのである。 ベリー公爵ジャンは中央フランスの大部分を所有し、さらにランドックを統治していたので、その富は他のいかなる王侯貴族をもはるかに凌駕していた。彼の城は17カ所、パリの邸宅などを含めるとそれ以上あった。彼は美術家の偉大なパトロンであり、情熱的な蒐集家であった。『豪華時祷書』と『美麗時祷書』という2册のたぐいまれな美を制作した3人のラーンブール兄弟は、ベリー公爵という非凡なパトロンがいてはじめて、ジオットの『聖母マリアの生涯』やミケランジェロの『天地創造』に匹敵する世界とそれを表現する方法の美術的な大発見をしたのである。 ベリー公は寛大な人物であったが、美の蒐集にとりつかれていた。公爵は美しい本を愛した。それらは彼が購入したり、莫大な金をそそぎこんで制作を委嘱したり、贈物として受領したものである。彼の図書室はもともと兄のシャルル5世王によってルーブル城内に構成された。それほど大きくはなかったけれども、ベリー公爵の写本類の質の高さは全フランスの〈愛書家たちの王子〉としての地位を確立した。 ベリー公は、ラーンブール兄弟やその他の彩飾家たちが精魂をこめて制作する1頁1頁を、愛情をもって見守った。 彼の蔵書はフランスの作品ばかりではなく、『ロンバルドあるいはローマの彩飾写本の歴史』として知られるイタリヤの写本も含まれていた。というのも、公爵の司書を務めていたのはミラノ人の彩飾家ピエトロ・ダ・ヴェロナで、彼は自分の作品を公爵に売るためにフランスにやってきてそのまま司書として奉仕するようになったのだった。 財産目録によって現在知られている公爵の蔵書は、世俗の著作とそれをしのぐ41巻の歴史書や38巻の騎士物語。それらはベリー公の現世への関心を証明している。また自然現象への関心を示す本もある。マルコ・ポーロ『旅行紀』、ゴッサン『世界の似姿』、アリストテレス『クール論』、ニコラ・オールスム『天球の書』、『オリエント世界の花』、3点の『世界地図』、『予言の書』1册、『七つの惑星に関する論文』1册。そして厖大な宗教的な書物---14巻の聖書、16巻の詩編、18巻の聖務祈祷日課書、6巻のミサ典礼書、そして上記の美しい写本を含む15巻の時祷書。 ・・・これで158巻。この蔵書量を多いとみるか少ないとみるか。14世紀という時代感覚ではとてつもない量といえるだろう。しかもそれら1巻の1頁1頁が細密な彩飾がほどこされていたばかりではなく、贅沢な絹やビロードや赤革で装丁され、表紙の留具は琺瑯細工や真珠や貴石、またしばしば管状飾で仕立てられているのである。 ベリー公爵より300年後の劇作家モリエール(1622-1573)の蔵書が約350册だった。これはスーリエがモリエールの蔵書目録を発見したことでわかった、とA・ラングは書いている。モリエールの死後、未亡人がガラクタとして処分してしまったので今や幻の蔵書である。ラングは、いまならそれらの本と同じ重さの金塊の値段に匹敵するだろうと言っている。モリエール夫人は、夫が本を愛し集めることにまったく関心がなかったばかりか、日頃から腹に据えかねていたのかもしれない。アンリ2世とその愛人ディアヌ・ド・ポアティエが愛書家ということで一心同体だったのとは大違いだったのだろう。 それはともかく、300年のへだたりをもってベリー公の158巻とモリエールの350册の蔵書量をくらべてみるのは、時代を想像するためには無駄なことでもないかもしれない。『薔薇の名前』で修道士ウィリアムが「ヨーロッパ随一の蔵書」と言うその事実の程を推測することもできよう。私たちはとかく現代の状況から物事を見てしまいがちだから。 ・・・というわけで、これは「フランスの愛書家」のひとつの余話である。 【おまけ】 下の写真は、現代の世界遺産、メルク大修道院のベネディクト会修道士大図書館。 『薔薇の名前』のメルクのアドソ少年(アドソ・フォン・メルク)は、この地の貴族の子弟という設定だったが、さらにメルクが中世における知と写本のおおきな集積地であったことが小説の、ひいては映画の伏線になっている。

Jul 12, 2009

コメント(0)

-

宝石のような装丁

ビブリオマニについて2度にわたって書いてきたが、ここで述べた装丁が、現在の日本の出版システムならびに欧米諸国の一般向けの出版システムとはまったく異なるものであることを簡単に触れておくべきかもしれない。 この出版において重要なことは、アンカット版(無裁断)というこである。これは本文を印刷した用紙を丁合(ページ順に折畳むこと)して仮綴じし、用紙を化粧裁断せずに仮表紙をつけた状態で販売するのである。購入者は各自ごひいきの装丁師に依頼して自分ひとりのための此の世でただ1册の特別な装丁本に仕立ててもらうのである。したがって本文印刷は同一でも、装丁師によって本のサイズが違ってき、その用紙の元の余白(マージン)がどのくらいの幅で残っているかによって、後世の古書価格に雲泥の差がでてくる。 こうしたシステムによって装丁された本が、愛書家の所蔵本ともなれば、財産をつぎこんで造られるので、もはや一般庶民の趣味の範囲を超越し、王侯貴族や莫大な富の所有者の趣味ということになる。もちろん現在でもそのような特別な豪華装丁本は造られている。財団や大学図書館附属の稀覯本図書館などが発注している。まあ、いわば宝石並みの価格といえば分りが早い。 フランスの15~16世紀の有名な愛書家ジャン・グロリエ(Jean Grolier,1479-1565)は、フランソワ1世(レオナルド・ダ・ヴィンチをフランスに連れていった王である)の時代のイタリア駐在財務官だったが、個人的に蔵書蒐集に莫大な財産をつぎこんだ。御抱えの製本師に贅美をつくした製本をさせた。それらの本は、美術的にも製本技術のうえでもいまだに乗り越えられないほどだといわれている。 そのグロリエ旧蔵本の書影がある。モノクロ写真だが参考までに下に掲載する。 2番目の画像はポンパドール夫人旧蔵本。夫人の家紋で飾っている。 次ぎは書籍ではないが、ナポレオンの妻、王女マリー・ルイーズのメモ帳である。もちろん王女のための特別装丁がほどこされている。参考のため。

Jul 11, 2009

コメント(0)

-

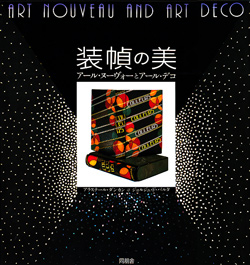

フランスの愛書家

〈愛書狂〉はビブリオマニ(bibliomanie)の日本語訳。これについてアンドルー・ラングはこう述べている。 「文学への関心とは別個に、書物をそれ自体独立したものとして鑑賞する、すなわちその外的形態、用紙、装幀などを愛で、もっぱらその造形的美しさ、稀少性、保存程度などに価値基準を置く伝統は、他のいかなるヨーロッパ諸国よりもフランスにおいて特に顕著であり、根強く行きわたっている。英国では出版人は実業家だが、フランスでは芸術家たらんとの抱負を持っている。イギリス人は読みたい本を図書館から借り出し、どのようなけばけばしい布装本をあてがわれても平気なものだ。フランスでは然にあらず、自分で本を買い、お気に入りの製本師にモロッコ革の表紙で装わせ、雅趣豊かな美しい図案を施し心ゆくまで造本の贅をつくすのである。」(生田耕作訳) フランスでは愛書家にまつわる書籍はちょっとした図書館がつくれるほど刊行されてきているのだという。『ART NOUVEAU AND ART DECO BOOKBINDING (邦訳:装幀の美 アール・ヌーヴォーとアール.デコ)』の序論で、編著者のA・ダンカンとJ・バルタは開口一番「2千年の歴史を持つフランスの装幀芸術は、1880年代に入って画期的な黄金時代を迎えた」と誇らしく述べる。 A・ラングは、フランスの名だたる愛書狂(ビブリオマニ)をつぎつぎに挙げてゆく。 曰く、グロリエ、ド・トゥー、ラ・ヴァリエール公爵、フランソワ1世、アンリ2世とその愛人ディアヌ・ド・ポアティエ、コンデ皇女マリー・ド・クレーヴ、ルイ14世、マリー・アントワネットのおびただしい蔵書。 ルイ15世、そのなおざりにされた3人の娘。彼女達はかわいらしい本棚の蔵書を淡黄色、赤、黄緑の三色のモロッコ革で装丁し、寂しさを慰めていたのだった。そして、表紙をすべて黄金の雛菊で飾ったマルグリット・ダングレーム。宰相リシュリュー、マザラン枢機卿。 劇作家モリエール、その集書のライヴァルたちド・ヴィゼ、ド・ヴィリエ。モリエールの約350册の蔵書は、その死後、未亡人がガラクタとして処分してしまった。幻の蔵書である。 宰相コルベール、デュボア枢機卿、ヴェリュー伯爵夫人。ポンパドール夫人。 そしてフランス統治者の愛書家の掉尾をかざるナポレオン・ボナパルト。ナポレオンは図書係があつめて来る本すべてに目を通した。遠征先に持ち運ぶための3千巻の書物をおさめる移動図書館をつくろうとしたが、6年の歳月と莫大な費用がかかることがわかり、近代人ナポレオンはそこは計画を変更し、豪華な箱に詰めることで満足した。 庶民階級からも愛書家がではじめる。作家シャルル・ノディエ、ゴーチエ。 シャルル・ノディエは貧乏だったが、後先のこともかえりみず経済能力を越えた競売価格で競り落として本をあつめた。破産すると蔵書を売り、売ってはまた買い、生涯に3度も蔵書を築き上げた。まだ若かったゴーチエはたまたまノディエに出会って、以後、彼の導きで愛書家の道を歩きはじめる。二人が連れ立ってセーヌ河岸の露店の古本屋を物色する姿が見受けられたのだ。 これらマニアたちには当然のごとく集書において地獄極楽の物語がついてまわるのである。殺人事件さえ起す。それでもなお、敬愛する偉大な作家も今自分が目にしているこの本に触れたに違いないとか、『太陽の都』を書いたカンパネルラは異端者として拷問で痛めつけられた手でこの情熱的なソネット詩集のページをめくったのだとか・・・想像は限り無くふくらみ、喜びのため戦慄したのだ。 ところで、このようなフランスの美しい装幀芸術の実物を目にすることはきわめて難しい。けれども今世紀初頭から半ばころまでの名匠といわれる装幀家の作品については、さいわいなことに先に述べた『装幀の美』に数多く収録されている。同朋舎から1990年に刊行。豪華な美しい大型本である。下にそのジャケット画像を掲載する。表紙は黒い布装でアール・ヌーヴォー風な繊細な植物状紋様が金箔押されている(山田所蔵)。 同書より、ジョゼ・ブレトーによるデザイン、アンリ・ブランシュチェール装丁のG・フローベール『サランボー』2巻。1900年。サットン・プレイス財団所蔵。

Jul 10, 2009

コメント(4)

-

愛書狂

原稿もできあがり、あとは寝るばかりなのだが、頭が昂奮しているのでしばらく気楽な読書でクールダウンしよう。 書棚から取出したのは生田耕作編訳『愛書狂』(1980年、白水社刊)。最近の日本の、文学とはとても言えないバカ小説にはうんざりしているので、こういう〈反時代〉的なものを読んでみたくなった。 G・フローベール「愛書狂」、A・デュマ「稀覯本余話」、Ch・ノディエ「ビブリオマニア」、Ch・アスリノー「愛書家地獄」、A・ラング「愛書家煉獄」、そしてA・ラング「書物と書物人」からの抜粋「フランスの愛書家たち」を収録する。 フローベールの「愛書狂」は彼がまだ15歳前の作品である。「栴檀(せんだん)は双葉より芳し」で、すでにして後の文豪の香りがする。・・・今夜はこの短篇を読むことにする。装丁:野中ユリ

Jul 9, 2009

コメント(0)

-

アチャー!と叫びながら

ご近所同士が行き会えば、口をついて出る挨拶は「暑いですね~!!」。朝、テレビの天気予報によれば、東京は午前10時にはすでに30℃だったとか。 「暑い暑い」と言ったとて、涼しくなるわけでもなし、いや、私はそれどころじゃなかったのだ、きょうは。明日締めきりの原稿があり、気がせいているところへきてプリンターのインクがなくなってしまった。大急ぎで買ってきたら、なんと品番違い! アチャー!と叫びながら、またもや自転車で取り替えてもらいに・・・。もう、汗だく。 水シャワーを浴びて、気を引き締め直し、さあ、もう少しです。

Jul 9, 2009

コメント(0)

-

雨音の夢

今朝、一仕事すませてから、なんとなく眠りたりないので、1時間半ほど眠った。眠りのなかで雨が降っている音が聴こえていた。が、起きてから窓外を見ると、雨が降った様子はなかった。夢か、と思ったが、夢だとすると音の夢ということになる。 それから机にむかって、英語で七夕の俳句をふたつ作った。 The Festival of the Weaver・・・ no stars in the rainy night sky The Milky Way an abyss The Festival of the Stars・・・ My love in my own old memories The face merely a shadow

Jul 8, 2009

コメント(0)

-

たなばた

東京はしばらくぶりに晴あがり、カッと強い陽が照りつけた。雲海の波頭が栄光のように輝いていた。 近所のスパーマーケットで牛乳を買いレジにもってゆくと、先に支払いをしていたお婆さんが、 「きょうは7月7日ね?」と男性のレジ係に聞いた。 「そうです」 「七夕だ!」 お婆さんは、支払いの途中だというのに、買い物をその場に残してそそくさと売場にもどった。しばらくすると花火の袋入セットをふたつもってきた。レジ係はあらためて花火の代金を打ち込んだ。 私は、そうか七夕かと、そんなことをすっかり忘れていた自分の忙しさをかえりみた。お婆さんの花火はきっと孫へのおみやげだろう。 高浜虚子に次の一句がある。 母が切る七夕竹の小さけれ 虚子 この句の「母」もおそらく老婆である。老いて背がちぢんでしまった姿を、切った竹の小ささで表わしているのである。 私が好きな与謝蕪村の句はこうだ。 戀さまさま願の絲も白きより 蕪村 ここには現在ではすたれてしまった江戸時代の七夕飾のようすが窺える。女や子供たちが笹竹へ五色の短冊を結び、梶の葉に歌を書き、願いの糸を掛けて高く立てた。願いの糸は、恋がかなうようにというオマジナイである。恋知り染めのころはまだ白い糸か。ほのかな想いに胸をふくらませながらの「恋様様」。蕪村は、もちろん、酸いも甘いもかみわける壮年の男、その目で七夕飾を見ているのである。 七夕や星なき淵の深きこと 青穹

Jul 7, 2009

コメント(0)

-

出席できない同窓会

私の母校である会津若松市立第3中学校、第12回卒業生(昭和32年入学・34年卒業)の同窓会開催のしらせがとどいた。13歳の少年少女たちは64歳になった。みんな元気にしているのだろうか。 60歳をむかえたときに、還暦同窓会の連絡があったが、私はスケジュールの都合がつかず出席できなかった。今回もまた多忙のため欠席の返事を出した。 母校の名簿等において私の所在は長らく不明もしくは空白だったようだ。というのも私は中学生のときから親許をはなれた遠隔地で暮らしていた。卒業後は上級学校をめざすたびに次々と住所も変わった。しかもはなはだしい未来志向で自分の過去などにまったく興味がなかった。このブログには頻繁に過去の記憶を書いているが、それも60歳を前にしてたまたまインターネットを介して旧友と連絡ができ、それをきっかけに溢れるように過去の記憶がよみがえってきたのだった。そのとき中学の体育教師だった清水先生に私の所在が知れ、先生から「死んだと思っていた」と言ってきた。母校の同窓会に私の所在を連絡してくれたのは先生だった。以来、会津若松在住の知人たちと旧交を温めているのである。 ところで会津若松第3中学校は、もちろん現在でも存在するが私の時代とは所在地も変わり、昔の校舎は完全に消滅してしまった。建物への郷愁は記憶のなかだけである。 その昔の校舎全景を航空撮影した写真が私のアルバムにある。この写真は私が入学してまもなくに撮影された。その後おそらく同様の撮影はされていないだろうから、〈在りし日〉の校舎全景写真の所蔵者もかぎられているだろう。校舎以外にも、今はすっかり変わってしまった周辺の様子が写っている。私はごく近所に住んでいたので、遠く50年前の会津若松に誘われるのである。

Jul 6, 2009

コメント(0)

-

快挙!古川『ギリシャ語辞典』

古川晴風編著『ギリシャ語辞典』が大学書林から刊行された。 その新聞広告に、「わが国最初の本格的希和辞典(古代ギリシャ語)」とあった。 「わが国最初の」という惹句に目をうたがった人がいないだろうか。 しかし、これはまぎれもない事実。 もう12,3年も前になるが、そのころ私はさる方面の学術資料を探索していて、それらの中にしばしばギリシャ語が使用されているので、ここは奮発してギリシャ語=日本語辞典を購入しようと思った。ところがどこの出版社も刊行していないことがわかった。「エッ?」と驚いて、「まさかそんなことはあるまい・・・」と国立国会図書館へ出かけた。 辞書や百科辞典、人名辞典や地名辞典、それらリファレンス・ブックは開架式になっているので、外国語辞典類はどんなものが所蔵されているか一目瞭然である。 ギリシャ語=日本語辞典は、なんとなんと、手作りのものが一冊。手作りですゾ! 幕末の蘭学事始じゃあるまいし。 私は仰天してしまいましたよ。だって明治の昔から、プラトンだアリストテレスだ、ギリシャ悲劇だ喜劇だとやってきて、それらの日本語による全集も誰でも買いやすい価格で刊行されてきた。それなのにギリシャ語の辞典が一冊も刊行されていなかったなんて!大学の哲学科などでも講議はするだろうに。大学の出版局はいったい何をしているんだ? 私はギリシャ語=日本語辞典はあきらめて(刊行されていないのだから仕方がない)、オックスフォード大学出版局が刊行しているギリシャ語=英語辞典を参照したのだが、このオックスフォード版さへ国会図書館には所蔵されていなかったのだ。 そりゃぁ英語やフランス語などのように誰でもが履修しはしないだろうから、需用は少ないのは分る。しかし、辞書というのは需用供給の経済問題だけで図れないものではないかしら。大学出版局の存在理由だって、そのあたりにあると考えてもいいはずだ。 大学書林の『ギリシャ語辞典』の刊行は、まさに快挙といってよいだろう。 ------------------------ 古川晴風編著『ギリシャ語辞典』 A5判・1330頁・背革布装・函入。定価47,250円(税込)。 大学書林 http://www.daigakusyorin.co.jp/

Jul 4, 2009

コメント(2)

-

ドブ池国家の行く末

蒸し暑い日々がつづく。沖縄はすでに数日前に梅雨があけたそうだが、関東地方はまだまだのようだ。 そんななかで東京は都議会議員選挙が公示された。衆議院議員選をにらんでの与野党熾烈な戦いとなることが予想される。 とはいえ、こんなことを言ってはならないことを承知であえて私の胸のうちを明かせば、日本という国は政治的にはドブ池のような国で、何か本質のところで腐っているように思う。政治家を志向する人物の倫理観がきわめて疑わしく、後にメタンガスのように悪臭が吹き出る。国会はまるで国民の財布に手をつっこんで盗み出す極道息子たちの砦のようだ。卑しくて下品きわまりなく、恥知らず。一人二人ならまだしも、そういう奴がまぎれこむこともあると嘯(うそぶ)いてもいられようが、国政そのものに国民を欺瞞する〈伝統〉があると見えれば、こんな国が世界のどこにある? 私は日本を根底から見直すためには、各論では駄目ではないかと思いはじめている。政治論だけでも駄目、経済論だけでも駄目、法律論だけでも文化論だけでも駄目。それら各論にはメタンガスを噴き出す装置を洗い出す力がない。八幡の薮知らずを総合的に視野にいれる、おそらくまったく新しい考え方が必要なのだ。 それはたとえば、戦争というものをとらえようとする場合、正史や防衛論からでは、結局、御都合主義な史観をみちびきだすのが関の山で、戦争の実体というものはむしろ稗史(はいし)にこそ埋もれているものだ。しかしまた、稗史のみをいくら集積してもそれらはつまるところ慨嘆・詠嘆にしかすぎぬ。日本が戦後64年経ってもあの戦争を清算できないでいるのは、総合の視点が徹底的に欠如しているからだ。 つまり、わが国政もまたそのような総合的な視点を獲得して考えなければ、自分だけ一流国家のような顔をしているが他国からみれば幼稚なだけのドブ池国家ということですよ。 小林多喜二の『蟹工船』が若い読者をあつめているのだという。言葉ではあらわせないものの、みな、感覚的には自分の国が蟹工船のようだと思っているのだろう。 国が国民の生き血を啜る装置でよいはずはなかろう。 都議会議員選挙にしろ衆議院議員選挙にしろ、与野党の戦いは、そうした本質にもとづく闘いではないように私には見えるのである。メタンガスの噴き出し口をまたひとつ作ることになりはすまいか。

Jul 3, 2009

コメント(0)

-

民謡歌手浜田喜一氏にふれて

ベッドに横たわった老母が、小声で江差追分をくちずさみ、「浜田喜一さんの歌を聴きたいなぁ」と呟いた。浜田喜一(1917-1985)は、北海道江差出身の民謡歌手で、「追分の浜田、浜田の追分」と言われたひと。後に実弟が名跡を継いでからは「初代浜田喜一」として知られている。 母がその人の歌を聴きたいと言ったのは、民謡が好きだからというわけではない。じつは母は、少女時代に、喜一氏の御祖母の家に学生として下宿をしていたことがあった。母の生家は浄土真宗の円通寺という寺である。母の兄姉たちは、みな年頃になって上級学校に入ると浜田の御祖母さんに世話してもらっていた。正月がちかづくと御祖母さんから母たち姉妹に下駄の贈物がとどけられるのが慣例になっていて、母たちはその贈物を心待ちにしていたのだという。寺からは浜田家へ木炭や蜜柑を贈った。 喜一氏の父は浜田松鶴を名乗って自身も民謡歌手であったが、後には江差追分を指導していたらしい。一家で一座を組むようにして近在をまわることもあったようで、母は二歳年長の喜一少年の歌を聴くこともあったのだろう。ときどき寺に歌いに来ての帰り、太鼓を叩きながら門を出てゆく一行の後姿を、今でも憶えている。 喜一氏は五歳の頃から舞台に立ち、その美声は天才少年として近在に知られていた。変声期をむかえて声がでなくなった喜一氏が、絶望的な気持をかかえて浪曲師になるつもりで上京したのは18歳のときだというから、母が知っているのは民謡歌手として大御所的存在になるずっと以前の少年喜一氏である。 はるか昔に聴いた歌声がいまだに耳によみがることがあるのか、それともすでに音のない「記憶」なのか。「浜田喜一さんの歌を聴きたいなぁ」と呟く母に、私は、「浜田喜一さんはもうずっと以前に亡くなったよ」と言った。「いつ?」「もう20年以上昔」「そうだろうねぇ、私より一つか二つ上だったから・・・」 私は、レコード・ジャケットの喜一氏の写真をコピーして見せた。「面影はみいだせないねぇ」 母は、しばらくの間、その写真をながめていた。

Jul 2, 2009

コメント(0)

-

ピナ・バウシュ女史の死を悼む

ドイツのブッパダール舞踊団の振付家ピナ・バウシュ女史が昨日30日に亡くなったという。女史は1973年に同舞踊団の芸術監督に就任し、以後、ダンス・演劇・音楽の垣根をとりはらうようなタンツテアター(Tanztheater:演劇舞踊)を発表し、世界のダンス界に衝撃をあたえた。主要作品に『春の祭典』『三文オペラ』がある。 ブッパダール舞踊団は日本でもたびたび公演をしており、昨年3月にも来日公演をしている。私は『春の祭典』の日本初演を観ている(パンフレットを保存しているはずだが、さがしている時間がない)。 イゴール・ストラヴィンスキーの同名曲に振付けた集団舞踊。ステージ全面に土を敷きつめ、女性は白一色の簡素な袖無しワンピース、男性も白いタイツだけという衣装。激しく、時に肉体がぶつかりあい、ひしめきあい、土煙を舞い上げて春の生命の萌えいずる様を表現した。それはまた男女の性の営みのようでもあり、横溢する生命力は狂気のようでもあった。あるいは、誕生はひとつの破壊であること暗示するかのような。 とはいえ、何かを説明しようとしているのではない。モダン・ダンスにいたるまでのダンス史を塗り替えるかのように、人間の肉体の静的機能と動的機能とを極限まで追究することによって、心身合一の感覚的表現が実現するのである。 ピナ・バウシュ女史が創作した『春の祭典』や『三文オペラ』は、その舞踊譜によって、そして衣鉢を継いだ優秀な舞踊手によって、女史の死後も上演が不可能ではなかろう。しかし、彼女の創造したタンツテアターという芸術表現は、その先鋭さにおいて彼女の死とともに終わったといえるかもしれない。孤高の才能とはそういうものだ。人類史のなかの一瞬の光輝! ピナ・バウシュ女史の死を悼む。

Jul 1, 2009

コメント(0)

全29件 (29件中 1-29件目)

1